Смоленский

Государственный

Университет

Реферат по концепции современного естествознания

на тему:

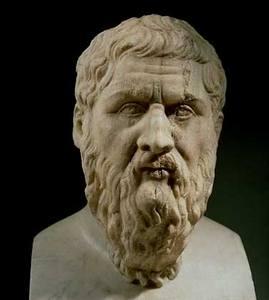

«Платон»

Работу выполнила: студентка 41 группы, психолого-педагогического факультета специальности логопедия и олигофренопедагогика,

Кузьмина Я.В.

Смоленск

2012

План

1 .Жизнь Платона.

2. Учение Платона об «идеях» («видах»).

3. Диалектика Платона.

4.Список литературы.

1.Жизнь Платона

Платон родился в 427 году до н.э. в знатной семье на острове Эгина, недалеко от Афин. Со стороны отца, Аристона, род Платона восходит к последнему царю Аттики – Кодру; со стороны матери, Периктионы, - к семье родственников знаменитого законодателя Солона. Родственником матери был так же известный афинский политический деятель, впоследствии «тиран» Критий.

Именно Критий ввел Платона в круг учеников Сократа. Литературная философская деятельность Платона началась не очень рано.

В 399 г. закончилось первое пребывание философа в Афинах. Платон покидает родину на целых 12 лет. За это время странствий Платон посетил Египет, Южную Италию и Сицилию. До этого он был в Мегаре.

Впечатления, вынесенные из пребывания в Египте, оказались важным этапом в формировании научных, политических и политико-экономических воззрений Платона. Особенно длительным было пребывание Платона в Гелиополе – центре египетской религии и жреческой организации.

Из Египта Платон прибыл на Криены. Здесь он встретился с видным греческим астрономом и математиком Федром.

Из Криен последовал переезд в Южную Италию. Одной из задач путешествия было ознакомление с учением пифагорийцев и с результатами их математических исследований. После пребывания в Южной Италии последовал переезд Платона в Сицилию.

В 387 г. до н.э., в сорокалетнем возрасте, Платон вернулся в Афины. По прибытии он основал в роще героя Академа свою школу, получившую название Академии. Впоследствии школа Платона стала крупным очагом развития греческой математики.

В годы старости Платона, когда произошло его сближение с пифагорийцами, взгляд Платона на математику еще более укрепился.

Платон совершил еще две поездки в Сицилию.

Остаток жизни Платон провел в Афинах. Попытка вмешаться в ход политических событий принесла ему горькое разочарование. В последнем крупном произведении Платона – «Законах» он отказывается от ряда взглядов в своих системах воспитания и политических воззрений.

Умер Платон в возрасте 80-ти лет в 347 г. до н.э.

2. Учение Платона об «идеях» («видах»).

От Парменида и Зенона Платон усвоил установленное этими философами различие между тем, что существует по истине, и тем, что не имеет истинного бытия.

Это различие между становлением и бытием, между явлением и сущностью Платон распространяет на все предметы исследования. Среди них большое внимание он уделяет исследованию прекрасного. Во всех диалогах, посвященных проблеме прекрасного, Платон разъясняет, что предметом прекрасного является не то, что лишь кажется прекрасным, и не то, что лишь бывает прекрасным, а то, что по истине есть прекрасное, т.е. прекрасное само по себе, сущность прекрасного, не зависящая от случайных, временных, изменчивых и относительных его проявлений.

Но Платон не только ставит задачу определения прекрасного, как того что заставляет вещи быть безотносительно прекрасными, безотносительно великими, безотносительно бодрыми и т.д. Он утверждает, что эта задача хотя и трудна, но все же разрешима. Она разрешима прежде всего потому, что предмет исследования – «идея», «вид» - существует объективно, в самой реальности.

Наиболее полная характеристика «вида», или «идеи», была развита Платоном при исследовании все той же сущности прекрасного в «Федоне», «Пире», «Филебе».

По Платону, кто последовательно поднимается по ступеням созерцания прекрасного, тот «увидит нечто прекрасное, удивительное по своей природе».

Уже этой характеристики достаточно, чтобы установить ряд важных признаков платоновского определения прекрасного и вместе с тем признаков каждого «вида», каждой «идеи». Эти признаки – объективность, безотносительность, независимость от всех чувственных определений, от всех условий и ограничений пространства, времени и т.д. Платоновское прекрасное есть «вид» или «идея», в специфически платоновском смысле этого понятия, т.е. истинно сущее, сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом; иными словами, прекрасное – сверхчувственная причина и образец всех вещей, называемых прекрасными в чувственном мире, безусловный источник их реальности в той мере, в какой она для них возможна.

В этом значении «идея» резко противопоставляется у Платона всем ее чувственным подобиям и отображениям в мире воспринимаемых нами вещей. Чувственные вещи необходимо изменчивы и преходящи, в них нет ничего прочного, устойчивого, тождественного. Эта непрерывная текучесть, изменчивость чувственных вещей подчеркнута Платоном в «Федоне».

Напротив «идея» прекрасного, т.е. прекрасное само по себе, истинно сущее прекрасное не подлежит никакому изменению или превращению, совершенно тождественна и есть вечная сущность, всегда равная сомой себе.

Учение этого – идеализм, т.к. по Платону реально существует не чувственный предмет, а лишь его умопостижимая, бестелесная, не воспринимаемая чувствами сущность. Учение Платона – объективный идеализм, т.к. «идея» существует сама по себе, независимо от многочисленных одноименных предметов, существует как общее для всех их.

Учение Платон об «идее» блага как о высшей «идее» чрезвычайно существенно для всей системы его мировоззрения. Это учение сообщает философии Платона характер не просто объективного идеализма, но так же идеализма телеологического. (Телеология – учение о целесообразности.) Т.к. по Платону над всем главенствует «идея» блага,это значит, что порядок, господствующий в мире, есть порядок целесообразный: все направляется к благой цели.

Т.к. критерий всякого относительного блага – благо безусловное, то наивысшее из всех учений философии – учение об «идее» блага. Лишь при руководстве «идеей» блага справедливое становится пригодным и полезным. Без «идеи» блага все человеческие знания, даже наиболее полные, были бы совершенно бесполезны.

Телеология Платона, учение об объективной целесообразности, тесно связана с его теологией, или богословием. Платон не только не скрывает, но и сам выдвигает и подчеркивает связь своего идеализма с религией, с мистикой.

Платон в ряде мест подчеркнул объективный характер своей телеологии, в известном смысле он отожествлял «благо» с разумом.

Одна из наиболее полных характеристик высшего блага для человека дана Платоном в «Филебе». Здесь в качестве условий высшего человеческого блага указаны:

1. участие к вечной природе «идеи»;

2. воплощение «идеи» в действительности;

3. наличие разума и обладание знанием;

4. владение некоторыми науками, искусствами, а также обладание правильными мнениями;

5. некоторые виды чувственных удовольствий, например, от чистых тонов в музыке или цветов в живописи.

Постижение «идеи» прекрасного представляет труднейшую задачу. Прекрасное как «идея» вечно; чувственные вещи, названные прекрасными, преходящи: возникают и погибают. Прекрасное неизменно, чувственные вещи изменчивы. Прекрасное не зависит от определений и условий пространства и времени, чувственные вещи существуют в пространстве, возникают, изменяются и погибают во времени. Прекрасное едино, чувственные вещи множественны, предполагают дробность и обособление. Прекрасное безусловно и безотносительно, чувственные вещи всегда стоят под теми или иными условиями.

В понятии об «идеи» у Платона то, что делает «идею»:

1. причиной, или источником бытия, их свойств и их отношений;

2. образцом, взирая на который творят мир вещей;

3. целью, к которой, как к верховному благу стремится все существующее.

«Идея» Платона сближается со смыслом, который это слово, под влиянием Платона, получило в обычном обиходе у цивилизованных народов. В этом своем значении «идея» Платона уже не само бытие, а соответствующее бытию понятие о нем, мысль о нем. Это обычный смысл слова «идея» в нашем мышлении и в нашей речи, где «идея» значит именно понятие, замысел, руководящий принцип, мысль и т.п.

В плане познания бытия и сущностей бытия Платон называет понятия, или идеи, относящиеся ко многим вещам, «родам» и «видам». «Виды» получаются в результате разделения «родов», т.е. разделения его полного объема.

Т.к., по Платону, в результате правильного определения рода и правильного разделения рода на виды достигается усмотрение сущностей, то Платон называет «диалектику» наукой о сущем. По Платону «диалектика» есть созерцание самих сущностей, а не одних лишь теней сущностей.

Понятая в этом смысле «диалектика» Платона есть двойной метод. Это, во-первых, метод восхождения через гипотезы до идей или до начал. Во-вторых, «диалектика» Платона – метод нисхождения сущего от начал, т.е. метод деления родов на виды.

3. Диалектика Платона.

Диалектические исследования Платона отнюдь не совпадают с нем, что он сам называл «диалектикой», - с уже рассмотренным сведением видов с родами и с делением родов на виды. Это лишь формально-логический аспект диалектики Платона. Но у него имеется гораздо более широкое и существенное понятие о диалектике, связанное с его учением о знании, о бытии и об отношении между бытием и знанием.

Понятие это раскрывается в ряде диалогов; введением в это понимание может служить конец шестой книги Платона «Государства». Здесь излагается учение об идее «блага», но речь идет не только о «благе». Учение об отношении бытия к знанию. А именно: идея «блага» не есть ни бытие, ни знание, которым порождалось бы бытие и знание.

Достовляющее истинность познаваемому и сообщающее силу познающему, следует называть идеей блага и причиной знания и истины, поскольку она постигается умом.

Рассматривая «идеи», философ может или рассматривать их реализацию в мире вещей, или, напротив, подниматься в мысли до их начала, пребывающего выше всякого знания. В первом случае душа использует «идеи» в качестве «гипотез» или «предложений», разделяя род на виды. Это как бы путь вниз – от «идей» к вещам.

Род познаваемого, постигаемый только мыслью, Платон называет «мыслимым». В «мыслимом» имеются две «части». Для отыскания первой из них душа вынуждена основываться на предположениях и не доходит до начала, т.к. не может подняться выше предположений, но используется самими образами или подобиями, запечатлевающимися на земных предметах. И есть вторая часть мыслимого, второй случай рассмотрения «идей». В этом случае душа идеи не к «концу», а, напротив, к «началу»: она сводит все «гипотезы» к идее «блага», как к тому, что пребывает выше всякого знания и выше всех предположений.

Это понимание «блага» выводит мысль за пределы одного лишь познания в область диалектики. По отношению к знанию и к бытию «благо» мыслится как совмещающее в себе противоположные определения. В то же время оно запредельно по отношению к бытию и знанию.

4.Список литературы.

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М. 1999

2. Платон - Диалоги .:1999г.

3. Поппер К. "Открытое общество и его враги", т.1, "Чары Платона", // М, 1992.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)