МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

МГРИ-РГГРУ

Факультет Геологоразведочный

Факультет Геологоразведочный

Кафедра Геммологии

Кафедра Геммологии

Реферат

По

дисциплине Основы геологии и переработки руд

По

дисциплине Основы геологии и переработки руд

Студентки

Студентки

(фамилия, имя, отчество)

На

тему: Магнитный метод обогащения

На

тему: Магнитный метод обогащения

Автор

работы:

Автор

работы:

(ФИО) (подпись)

Научный

руководитель:

Научный

руководитель:

(ученая степень, звание, ФИО) (подпись)

Дата

сдачи:

« » 2014 г.

Дата защиты:

« » 2014 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

Теоретические основы метода магнитного обогащения……………………..5

Магнитная сила…………………………………………………………………….7

Магнитные свойства минералов ………………………………………………...9

Классификация минералов по магнитным свойствам………………………13

Подготовка руды перед магнитным обогащением……………………..….…14

Сущность магнитных методовобогащения…………………………………...18

Магнитная сепарация…………………………………………………………….27

Оборудование для магнитного обогащения…………………………………..28

Движение частиц руды в сепараторах с верхней подачей…………………...31

Движение

частиц руды в сепараторах с нижней подачей

при мокром обогащении…………………………………………………………34

Заключение………………………………………………………………………...38

Список литературы……………………………………………………………….39

Введение

Обогащение полезных ископаемых является совокупностью процессов начальной механической обработки минерального сырья, для разделения всех полезных нам минералов от пустой породы или взаимное разделение полезных минералов. Для обогащения полезных ископаемых применяют один из таких методов, как магнитное обогащение , описываемый в данной работе. При методе магнитного обогащения учитываются магнитные свойства минералов. Руда перед магнитным обогащением проходит специальные операции: грохочения, обеспыливания, обесшламливания, намагничивания, размагничивания, сушки и обжига. Процесс магнитного обогащения основывается на различии магнитных разделяемых компонентов руды. Происходит главным образом в постоянном магнитном поле и осуществляется с помощью магнитной сепарации. Среди многообразия процессов магнитной сепарации можно выделить шесть основных способов магнитного разделения. Три способа относятся к чисто магнитному обогащению, когда разделение осуществляется под действием магнитной силы по магнитным свойствам: сепарация путем удерживания магнитных частиц на транспортирующей поверхности (барабане, валке и др.) , сепарация путем извлечения или отклонения магнитных частиц из движущегося потока материала, сепарация путем магнитного осаждения частиц на поверхность носителей (ферромагнитных тел). При магнитометрической сортировке зернистых материалов способ разделения осуществляется по магнитным свойствам, но без создания магнитной силы. При магнитогидростатической (феррогидростатической) сепарации и электродинамической сепарации магнитная сила создает условия для разделения частиц по другим физическим свойствам (плотности, электрической проводимости). Данные способы более подробно описываются в этой работе для эффективного понимания методов магнитного обогащения полезных ископаемых. В обогащении полезных ископаемых магнитные методы являются основной для получения концентратов черных и редких металлов, широко применяются они при переработке руд цветных и благородных металлов, угля, алмазов и многих других ископаемых.

.

Теоретические основы метода магнитного обогащения

Магнитное обогащение основано на практическом применении естественных магнитных явлений. В природе существует особый вид материи- магнитное силовое поле. Магнитное силовое поле - это пространство, в котором обнаруживается силовое воздействие на движущиеся электрические заряды., которыми являются намагниченные тела магниты , а так же электрический ток. Попадая в магнитное поле вещества обладающие магнитными свойствами притягиваются силовыми линиями к полюсам магнита и таким образом отделяются от веществ со слабыми магнитными свойствами .

Магнитное поле называется постоянным, когда направление магнитных линий не меняется , и переменным, когда их линии периодически меняются . Могут быть созданы различные комбинированные магнитные поля например пульсирующие ,импульсно-пульсирующие , и другие комбинации магнитных полей. Основной характеристикой магнитного поля в данной точке пространства является вектор магнитной индукции, значение которого определяется по формуле Ампера: где dF – сила, действующая на элемент dl электрического тока I, Н; I – электрический ток, А ; dl – длина элемента тока, м; В – магнитная индукция, Тл. Единицей магнитной индукции является тесла; 1 Тл – индукция такого поля, в котором на каждый метр расположенного перпендикулярно к полю проводника с электрическим током 1 А действует сила 1 Н. Линия, касательная к которой в каждой ее точке имеет направление вектора в этой точке, называется линией магнитной индукции, или силовой линией магнитного поля. Иногда индукцию поля определяют числом силовых линий, проходящих через единицу перпендикулярной к ним площади. На участках, где поле сильнее, силовые линии сгущаются.

Интеграл вектора магнитной индукции по некоторой поверхности S называется магнитным потоком Ф. Опытным путем установлено, что полный магнитный поток, пронизывающий любую замкнутую поверхность S, всегда равен нулю.

Это выражение математически формулирует принцип непрерывности магнитного потока. Физический же смысл этого принципа заключается в том, что линии магнитной индукции не имеют ни начала, ни конца – они непрерывны. Это положение широко используется при расчете магнитных полей. Напряженностью магнитного поля называется векторная величина , где m0 = 4π∙10-7 – магнитная постоянная, H. Магнитное поле называется однородным, когда во всех его точках напряженность Н одинакова по значению и направлению. Магнитное обогащение происходит в основном в постоянном магнитном поле. Переменные и комбинированные магнитные поля применяются гораздо реже. Чаще всего обогащение происходит в неоднородных полях, которые создаются соответствующей формой и расположением полюсов магнитной системы сепаратора. Неоднородность магнитного поля в данной его точке характеризуется градиентом его напряженности gradН, т.е. вектором, представляющим собой производную абсолютной величины напряженности в этой точке по направлению ее наибольшего увеличения. Для характеристики магнитных полей сепараторов введено понятие – условная магнитная сила m0НgradН, соответствующая удельной магнитной силе fм, действующей на частицу с удельной магнитной восприимчивостью Cт = 1 м3/кг.

Магнитная сила

Магнитные поля бывают однородные и неоднородные. Для первых напряженность магнитного поля одинакова по величине и направлению (gradH=0), для вторых — напряженность отличается для разных точек рабочей зоны (gradH>0). В однородном магнитном поле магнитные частицы ориентируются параллельно силовым линиям поля. В неоднородном поле магнитные частицы, кроме ориентации вдоль силовых линий поля, испытывают воздействие магнитной силы притяжения, которая втягивает частицы в более интенсивные участки поля. В магнитных сепараторах применяют только неоднородные поля для создания магнитной силы, обеспечивающей разделение частиц на магнитные и немагнитные.

Магнитная сила, действующая на частицу, определяется потенциальной энергией, приобретаемой частицей во время намагничивания:

(1)

(1)

где μ0 – магнитная проницаемость вакуума или магнитная постоянная, Гн/м; μ0=4π·10-7; æ – объёмная магнитная восприимчивость частицы, безразмерная величина; H – напряжённость магнитного поля, А/м; V – объём частицы, м3.

Опуская ряд математических преобразований, запишем величину удельной магнитной силы, отнесенной к единице массы (основное уравнение магнитного обогащения):

(2)

(2)

При нахождении частицы магнетита над полюсами магнитной системы формула

(2) даёт несколько заниженный результат. Это подтвердили опыты по проверке

магнитной силы на экспериментальной установке. Поэтому при теоретических

вычислениях магнитной силы, действующей на конкретный кусок руды, в расчетные

формулы необходимо добавлять поправочный коэффициент а, например,  . Предложены следующие значения коэффициента: а =

1,1 – для максимальной крупности продукта 5 мм; а =

1,5 – для максимальной крупности продукта от 5 до 25 мм; а =

2 – для максимальной крупности продукта более 25 мм. Однако совершенно

очевидно, что коэффициент а будет зависеть от содержания

сильномагнитных частиц в исходном продукте, а также от конструкции магнитной

системы конкретного сепаратора.

. Предложены следующие значения коэффициента: а =

1,1 – для максимальной крупности продукта 5 мм; а =

1,5 – для максимальной крупности продукта от 5 до 25 мм; а =

2 – для максимальной крупности продукта более 25 мм. Однако совершенно

очевидно, что коэффициент а будет зависеть от содержания

сильномагнитных частиц в исходном продукте, а также от конструкции магнитной

системы конкретного сепаратора.

Анализ формулы для расчета магнитной силы притяжения (2) показывает, что на неё влияют две составляющие. Первая характеризует конструкцию магнитной системы –HgradH. Величину HgradH принято называть удельной магнитной силой магнитной системы. Она зависит от напряженности магнитного поля на поверхности полюсов, от расстояния между полюсами, размеров рабочей зоны сепаратора и других параметров. Вторая составляющая характеризует свойства разделяемых частиц – магнитные (χ) и геометрические (крупность, форма). Для разделения частиц на магнитные и немагнитные необходимо создать определенное значение магнитной силы, превышающей противодействующие силы. При обогащении сильномагнитных руд с высокими магнитными свойствами (χ) необходимы сепараторы с относительно низким значением HgradH, а при обогащении слабомагнитных руд с низкими магнитными свойствами необходимы сепараторы с относительно высоким значением HgradH.

Магнитные свойства минералов

Магнитные свойства сильномагнитных минералов не являются постоянными физическими величинами и изменяются в зависимости от напряженности внешнего намагничивающего поля, предыдущего магнитного состояния тела, крупности и формы частиц.

Принято различать магнитную восприимчивость (объёмную) и удельную магнитную восприимчивость. Для сильномагнитных минералов различают магнитную восприимчивость тела и вещества.

Объёмная магнитная восприимчивость тела – магнитный момент единицы объёма этого тела, возникающий при его намагничивании в поле напряжённостью 1 А/м:

æ = I / Н (3)

где I – намагниченность тела, А/м.

Намагниченностью тела называется магнитный момент единицы объема тела

I = M / V (4)

где М – магнитный момент, А·м2.

Магнитная восприимчивость является безразмерной величиной.

Удельная магнитная восприимчивость равна отношению объёмной восприимчивости на плотность, м3/кг:

χ = æ/ ρ (5)

Удельная магнитная восприимчивость тела – магнитный момент единицы массы этого тела при его намагничивании в поле с напряженностью 1 А/м.

Магнитная восприимчивость тела учитывает форму частицы, а магнитная восприимчивость вещества – не учитывается. Первая по величине меньше, в зависимости от коэффициента размагничивания N, который связан с формой частицы.

При помещении ферромагнитного тела во внешнее магнитное поле с напряженностью Н в теле возникает собственное магнитное поле с Н0, направленное против внешнего поля. Это поле называется размагничивающим, его напряжённость

H0 = N I (6)

Магнитное поле HB – действительно намагничивающее ферромагнитное поле меньше внешнего поля на величину размагничивающего поля:

HВ = Н - Н0= H - N I (7)

Магнитная восприимчивость тела æ0 определяется отношением намагниченности к внешнему полю Н, магнитная восприимчивость вещества æ определяется отношением намагниченности к внутреннему полю HB:

æ0 = I / H (8)

æ = I / HВ (9)

Коэффициент размагничивания N зависит от формы тела. Для бесконечно длинного стержня, ось которого совпадает с направлением Н поля, коэффициент N = 0, а для тонкого диска, расположенного перпендикулярно Н поля, коэффициент размагничивания равен 1, для шара N = 0,333. Коэффициент размагничивания изменяется от 0 до 1

Для частиц магнетита, обычно несколько вытянутых в одном направлении, коэффициент размагничивания можно в среднем принять равным 0,16.

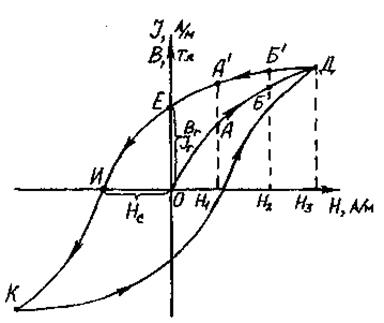

Важнейшей характеристикой ферромагнитных веществ и минералов является зависимость намагниченности и магнитной индукции от напряжённости внешнего магнитного поля (рис. 1). Впервые это явление установил в 1871 г. А. Г. Столетов. При одной и той же напряжённости поля H намагниченность I и магнитная индукция Вферромагнитного вещества могут иметь разные значения, в зависимости от предыдущего магнитного состояния материала.

На (рис.1) приведена кривая намагничивания и петля гистерезиса ферромагнитного тела. Кривая ОАБД является первичной кривой намагничивания ферромагнитного тела при увеличении напряжённости поля от 0 до H3). Если в дальнейшем уменьшить напряжённость магнитного поля от H3 до 0 и при этом измерить индукцию и намагниченность тела, то кривая ДБ"A"Е пройдёт выше первоначальной кривой ОАБД. Явление отставания изменения индукции и намагниченности от изменения H поля называется магнитным гистерезисом. Петля гистерезиса, приведённая на (рис. 1), получается при последовательном изменении H поля от 0 до +Hmax затем до Hmin и обратно. По петле гистерезиса индукции определяются остаточная индукция Вr (при H = 0) и коэрцитивная сила HС (при B = 0) ферромагнитного тела.

Рис. 1. Петля гистерезиса

Остаточная индукция Вr свидетельствует о том, что элементарные токи в ферромагнитном теле, несмотря на исчезновение внешнего поля, частично сохранили упорядоченную ориентацию. Коэрцитивная сила HC характеризует величину напряжённости поля обратного направления, которую необходимо создать, чтобы остаточная индукция стала равной пулю. При отложении на оси ординат вместо индукции В значений намагниченности I получается петля гистерезиса по намагниченности. По этой петле определяют остаточную намагниченность Ir и коэрцитивную силу HC гистерезисной петли намагничивания. Остаточная индукция и коэрцитивная сила являются важнейшими характеристиками ферромагнитного тела. Ферромагнитные вещества, имеющие малые значения коэрцитивной силы (меньше 8 кА/м), называются магнитомягкими, а обладающие большой коэрцитивной силой (несколько десятков кА/м и более), – магнитожёсткими. Из первых изготовляются магнитопроводы и полюсные наконечники магнитных систем сепараторов, из вторых при большой их магнитной энергии – постоянные магниты. По величине магнитной восприимчивости минералы делятся на три группы: сильномагнитные или ферромагнитные (χ > 3,8·10-5 м3/кг); слабомагнитные или парамагнитные (7,5·10-6 > χ > 1,26·10-7 м3/кг); немагнитные (χ < 1,26·10-7 м3/кг) и диамагнитные (χ < 0). К сильномагнитным минералам относятся магнетит Fe3O4 маггемит γ-Fe2O3, франклинит (Zn, Mn)Fe2O4, пирротин FenSn+1 и др. Сильномагнитные минералы обогащаются в сепараторах со слабым магнитным полем с напряженностью до 160 кА/м. Магнитная восприимчивость слабомагнитных минералов во много раз меньше, чем у сильномагнитных, поэтому их обогащают в сепараторах с сильным полем с напряженностью от 280 до 1600 кА/м. К слабомагнитным минералам относятся оксиды, гидроксиды и карбонаты железа и марганца, ильменит, вольфрамит, гранат и др. Нижний предел величины удельной магнитной восприимчивости слабомагнитных минералов, которые можно обогащать магнитным методом, снижается с разработкой сепараторов с более сильным магнитным полем.

Немагнитные минералы магнитным способом не обогащаются, но их можно обогащать по плотности феррогидростатической сепарацией.

Классификация минералов по магнитным свойствам

По величине магнитной восприимчивости минералы делятся на три группы: сильномагнитные или ферромагнитные (χ > 3,8·10-5 м3/кг); слабомагнитные или парамагнитные (7,5·10-6 > χ > 1,26·10-7 м3/кг); немагнитные (χ < 1,26·10-7 м3/кг) и диамагнитные (χ < 0). К сильномагнитным минералам относятся магнетит Fe3O4 маггемит γ-Fe2O3, франклинит (Zn, Mn)Fe2O4, пирротин FenSn+1 и др. Сильномагнитные минералы обогащаются в сепараторах со слабым магнитным полем с напряженностью до 160 кА/м. Магнитная восприимчивость слабомагнитных минералов во много раз меньше, чем у сильномагнитных, поэтому их обогащают в сепараторах с сильным полем с напряженностью от 280 до 1600 кА/м. К слабомагнитным минералам относятся оксиды, гидроксиды и карбонаты железа и марганца, ильменит, вольфрамит, гранат и др. Нижний предел величины удельной магнитной восприимчивости слабомагнитных минералов, которые можно обогащать магнитным методом, снижается с разработкой сепараторов с более сильным магнитным полем. Немагнитные минералы магнитным способом не обогащаются, но их можно обогащать по плотности феррогидростатической сепарацией.

Подготовка руды перед магнитным обогащением

К подготовительным операциям перед магнитным обогащением относятся операции грохочения, обеспыливания, обесшламливания, намагничивания, размагничивания, сушки и обжига. Необходимость применения подготовительных операций определяется свойствами обогащаемой руды и условиями процесса сепарации.

Грохочение

Операция грохочения применяется для разделения исходного продукта на два класса крупности перед сухой магнитной сепарацией. Исследования магнитных полей сепараторов показали, что сила магнитного поля HgradHрезко снижается при удалении от полюсов магнитной системы. Это приводит к различному воздействию магнитной силы на более крупные и более мелкие куски руды при обогащении неклассифицированного материала. Операция предварительного грохочения руды позволяет сблизить верхний и нижний пределы крупности частиц в обогащаемом продукте, что повышает эффективность последующей магнитной сепарации. Как правило, исходную руду перед магнитной сепарацией делят с помощью грохочения на два класса крупности, которые обогащают отдельно либо обогащают сухим способом только крупный класс. При обогащении сильномагнитной руды крупностью -50+0 мм можно получить классы крупности -50+6(12) мм и -6(12)+0 мм, а при обогащении слабомагнитной руды (марганцевой) – крупностью -5+0 мм, лучшие результаты следует ожидать при отдельном обогащении классов -5+2 мм и -2+0 мм. Выбор крупности обогащаемых классов (размер отверстия сетки грохота) определяет не только магнитная система конкретного сепаратора, но и особенности руды конкретного месторождения, такие, как вид вкрапленности, способность к избирательному разрушению, закономерности распределения полезного минерала в частицах дроблёной руды различной крупности, контрастность. При сухой магнитной сепарации сильномагнитных руд некоторых месторождений применяют более простые схемы без предварительного грохочения. Предварительное грохочение используется в случае, когда эффект от прироста технологических показателей выше затрат, связанных с усложнением схемы.

Обеспыливание

Операция обеспыливания применяется для удаления мелких частиц из исходного продукта перед сухой магнитной сепарацией. Удаление тонких труднообогатимых частиц существенно повышает результаты обогащения.

Тонкие частицы обладают большой удельной поверхностью, в результате этого они под действием силы адгезии осаждаются на поверхность других частиц, на рабочие устройства сепараторов и попадают как в магнитный, так и в немагнитный продукты. Большая доля мелких частиц в исходном продукте снижает результаты обогащения, поэтому сухую сепарацию для обогащения мелкодроблёных продуктов применяют в исключительных случаях. Обычно сепараторы для сухого обогащения имеют аспирационные патрубки для удаления пылевидных частиц. Выделенная пыль, в зависимости от свойств исходного продукта, направляется либо в хвосты, либо на дальнейшую переработку.

Обесшламливание

Операция обесшламливания применяется в схемах мокрого обогащения сильномагнитных руд для вывода в хвосты бедных тонких шламистых частиц. Большое количество тонких частиц пустой породы в обогащаемых продуктах приводит к снижению качества концентратов, так как шламистые частицы неизбежно захватываются во флокулы и пряди и попадают с последними в магнитный продукт.

Для обесшламливания применяются магнитные дешламаторы и гидроциклоны. Операции обесшламливания наиболее распространены в схемах обогащения железистых кварцитов.

Размагничивание

Операция размагничивания применяется для дефлокуляции пульп в схемах обогащения магнетитовых руд и в схемах регенерации тяжелосредных суспензий. В схемах обогащения магнетитовых руд размагничивание с целью разрушения флокул применяется перед операциями классификации и фильтрования. В магнитном поле сепараторов частицы магнетита образуют флокулы и пряди (более крупные агрегаты). Если флокулы и пряди не разрушить, то они при классификации попадут в пески и далее – в мельницу, что приведёт к увеличению циркулирующей нагрузки и переизмельчению продукта. Наличие флокул в готовом концентрате, поступающем на фильтрование, приведёт к увеличению влажности кека, так как флокулы плохо отдают внутреннюю воду. В схемах регенерации тяжелосредных суспензий размагничивание применяется после магнитной сепарации для разрушения флокул. Наличие флокул (более крупных агрегатов) в магнетитовой суспензии снижает её качество (устойчивость).

Намагничивание

Операция намагничивания применяется в схемах мокрого обогащения магнетитовых руд для флокуляции пульпы с целью её быстрого осаждения и возможности отмывки с поверхности флокул шламистых частиц. Намагничивание осуществляется либо в отдельных намагничивающих аппаратах, либо в дешламаторах или магнитных гидроциклонах. Использование селективного намагничивания перед магнитной сепарацией, создающего богатые флокулы, позволяет снизить потери магнетита с немагнитным продуктом. При сухом обогащении также иногда применяется предварительное намагничивание дроблёной руды перед сепарацией, которое позволяет снизить потери полезного компонента с немагнитным продуктом. Намагничивание осуществляется с помощью открытых многополюсных систем, магнитное поле которых воздействует па движущийся в сепаратор продукт, снижая динамическое запаздывание намагниченности частиц.

Сушка

Операция сушки применяется перед сухой магнитной сепарацией для снижения влажности исходного продукта. Повышенная влажность руды отрицательно сказывается на результатах сухого обогащения как сильномагнитных, так и слабомагнитных руд. При повышении влажности исходного продукта возрастает сила взаимного сцепления частиц и наблюдается прилипание материала к поверхности рабочих устройств сепаратора, что приводит к увеличению вероятности попадания немагнитных частиц в магнитный продукт, а магнитных частиц- в немагнитный продукт.

Допустимая влажность исходного продукта для сухой магнитной сепарации зависит в основном от его крупности. Так, если при обогащении руды крупностью -20+0 мм влажность не должна превышать 4-5 %, то при обогащении руды крупностью -2+0 мм допустимая влажность снижается до 0,5-1%.

Магнетизирующий обжиг

Обжигмагнитное обогащение состоит из магнетизирующего обжига руды и последующей магнитной сепарации в слабом магнитном поле (H = 90-140 кА/м). Обжиг является подготовительной операцией перед магнитным обогащением и позволяет перевести в соответствующей атмосфере слабомагнитные минералы и руды железа (гематит, мартит, лимонит, сидерит и др.) в сильномагнитные магнетит и маггемит (γ-Fe2O3).

Магнетизирующий обжиг железных руд бывает восстановительным, восстановительно-окислительным и окислительным.

При восстановительном обжиге происходит восстановление слабомагнитных окислов железа (Fe2O3) до сильномагнитных низших окислов. В качестве восстановителей применяют бурый уголь, антрацит, коксик, доменный, генераторный и природный газы, мазуты. При использовании бурого угля, антрацита и коксика обжиг проводится при температуре 800-950 °С по уравнению

3 Fe2O3 + C = 2 Fe3O4 + CO (1)

Восстановление газами происходит при температуре 600-850 °С по уравнениям:

3 Fe2O3 + H2 = 2 Fe3O4 + H2O (2)

3 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2 (3)

Восстановительно-окислительный обжиг заключается в восстановлении слабомагнитных окислов железа до магнетита с последующим окислением магнетита до сильномагнитного маггемита (γ-Fe2O3) по уравнению

2 Fe3O4 + 0,5 O2 = 3 Fe2O3 (4)

Окисление магнетита до маггемита можно производить только после охлаждения восстановленной руды до температуры, при которой устойчив маггемит (300-400 °С). Окислительный магнетизирующий обжиг применяется для перевода слабомагнитных карбонатов железа (сидеритовые руды) в сильномагнитный магнетит по уравнению

3 FeCO3 = Fe3O4 + CO + 2 CO2 (5)

Обжиг сидеритовой руды Бакальского месторождения производят при температуре 950-1050 °С. Для магнетизирующего обжига применяются трубчатые вращающиеся печи, шахтные печи и печи кипящего слоя.

Сущность магнитных методов

обогащения

Магнитное обогащение осуществляется в магнитных сепараторах или железоотделителях, особенностью которых является наличие в их рабочей зоне разделения магнитного поля. При движении разделяемого продукта через магнитное поле сепаратора под воздействием магнитной силы частицы с различными магнитными свойствами движутся по отличным друг от друга траекториям, что позволяет магнитные и немагнитные частицы выделять в свои продукты.

Кроме магнитной силы на частицы материала, перемещаемые через рабочую зону сепаратора, оказывают воздействие механические силы, которые совместно с магнитной определяют режим разделения. Среди механических сил выделим следующие.

1. Сила тяжести Fg = mg.

2. Центробежная сила Fц = mv2/R (когда R >> d) или

Fц = mv2(R+0,5d)2/R3 (когда d/R > 0,05), возникающая при движении

материала по криволинейной траектории (транспортирующая поверхность, барабан).

3. Сила адгезии или молекулярного сцепления (прилипания немагнитной частицы к магнитной или к барабану сепаратора) Fсц = 4Аπσr1r2 /(r1+r2) или Fсц = Аπdσ (при одинаковом размере соприкасающихся частиц).

4. Сила сопротивления среды, в зависимости от крупности частиц, определяемая по законам Стокса, Аллена, Риттингера.

В приведенных формулах: m – масса частицы, кг; g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; v – скорость вращения барабана сепаратора или движения частицы по криволинейной поверхности, м/с; R – радиус барабана или криволинейной поверхности, м; d – диаметр частицы, м; r1 и r2 – радиусы частиц, м; А – коэффициент, учитывающий площадь соприкосновения частиц, их влажность и др.; σ – поверхностное натяжение частиц на границе их раздела с окружающей средой (воздухом), Н/м.

Сила тяжести и магнитная сила действуют в одном направлении на разделяемые частицы в сепараторах с верхней подачей продукта. В аппаратах с движением материала под магнитной системой (нижняя подача) извлечение частиц в магнитную фракцию будет при условии, что магнитная сила FM больше силы тяжести Fg. Центробежная сила стремится оторвать частицу от барабана сепаратора с верхней подачей и также конкурирует с магнитной. Силы адгезии имеют большое значение при сепарации мелкодробленых продуктов. Немагнитные пылевидные частицы прилипают к магнитным и к транспортирующей поверхности, попадая с ними в магнитный продукт, значительно ухудшают качество концентрата. Для борьбы с этим явлением сепарацию мелкодробленых продуктов осуществляют в центробежном режиме (повышенные скорости вращения барабанов сепараторов), дополнительно применяя аспирационные системы для удаления пылевидных частиц. Сила сопротивления среды значимо не влияет на процесс разделения при сухом способе обогащения, так как плотность воздуха (1,23 кг/м3) значительно меньше плотности разделяемых материалов, хотя с уменьшением крупности частиц ее влияние на процесс возрастает. В большей степени сила сопротивления среды проявляется при обогащении в водной среде (мокрая сепарация).

Для разделения магнитных и немагнитных частиц в магнитном поле сепаратора магнитная сила FM, действующая на магнитные частицы, должна превышать равнодействующую всех механических сил ΣFмех, направленную противоположно FM, а магнитная сила FM, действующая на немагнитные частицы, должна быть меньшеΣFмех. Для анализа процесса разделения магнитных и немагнитных частиц в магнитном поле необходимо уметь определять магнитную и механические силы, действующие на частицы различной крупности и с разными физическими свойствами.

Классификация магнитных

методов

обогащения

Среди многообразия процессов магнитной сепарации можно выделить шесть основных способов магнитного разделения. Первые три способа относятся к чисто магнитному обогащению, когда разделение осуществляется под действием магнитной силы по магнитным свойствам. При четвертом способе разделение осуществляется по магнитным свойствам, но без создания магнитной силы. При пятом и шестом способах магнитная сила создает условия для разделения частиц по другим физическим свойствам (плотности, электрической проводимости). Рассмотрим способы магнитной сепарации

1. Сепарация путем удерживания магнитных частиц на транспортирующей поверхности (барабане, валке и др.). Данный способ реализуется в сепараторах (барабанных, валковых, роликовых и др.) с верхней подачей исходного материала. Широкое распространение получила предварительная сухая магнитная сепарация крупнокусковых железных руд с целью удаления пустой породы (барабанные сепараторы). Роликовые и валковые сепараторы применяются реже (для обогащения слабомагнитных руд).

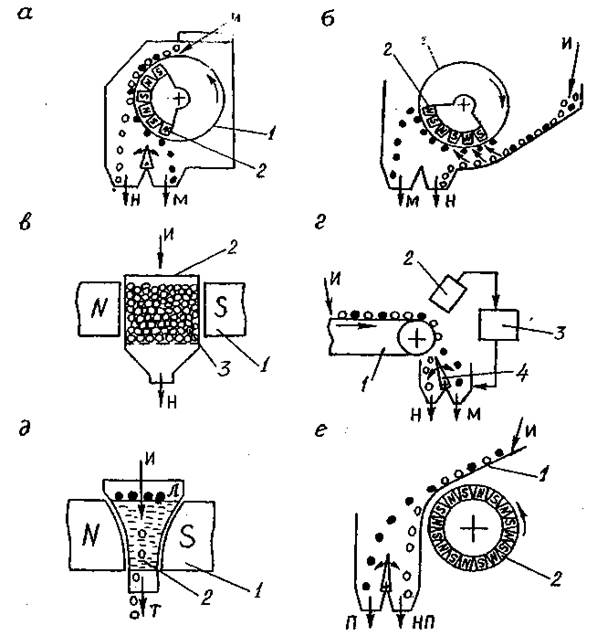

Способ осуществляется следующим образом (рис. 2, а). Исходные частицы попадают на барабан 1 и транспортируются им в зону разделения, ограниченную областью действия (сектором) магнитной системы 2. Немагнитные частицы под действием механических сил отрываются от барабана раньше, чем магнитные, и попадают в свой приемник. Магнитные частицы притягиваются к магнитной системе и транспортируются барабаном до края магнитной системы, после чего они отрываются и попадают в свой приемник.

2. Сепарация путем извлечения или отклонения магнитных частиц из движущегося потока материала. Данный способ реализуется в сепараторах (барабанных, валковых, роликовых и др.) с нижней (реже боковой) подачей исходного материала. Наибольшее распространение получила мокрая магнитная сепарация измельченных железных руд (барабанные сепараторы). Роликовые и валковые сепараторы применяются реже (для обогащения слабомагнитных руд).

Способ осуществляется следующим образом (рис. 2, б). Исходные частицы транспортируются в зону разделения, ограниченную областью действия (сектором) магнитной системы 2. Немагнитные частицы движутся под барабаном 1, не изменяют траекторию под действием магнитной силы и попадают в свой приемник. Магнитные частицы извлекаются из исходного потока материала, притягиваются к магнитной системе и транспортируются барабаном до края магнитной системы, после чего они отрываются и попадают в свой приемник

3. Сепарация путем магнитного осаждения частиц на поверхность носителей (ферромагнитных тел). Данный способ реализуется в высокоградиентных сепараторах. Наибольшее распространение получила мокрая высокоградиентная магнитная сепарация тонкоизмельченных слабомагпитных материалов.

Способ осуществляется следующим образом (рис. 2, в). При нахождении рабочей матрицы сепаратора 2 между полюсами магнитной системы 1 в нее подается исходный продукт. Пульпа исходного материала проходит сквозь слой намагниченных под действием внешнего магнитного поля ферромагнитных тел 3. Слабомагнитные частицы притягиваются к ферромагнитным телам, например шарам, а остальные частицы (немагнитные) удаляются потоком воды. После удаления немагнитных частиц рабочая матрица сепаратора выводится из зоны действия внешнего магнитного поля, и осуществляется удаление слабомагнитных частиц потоком воды.

4. Магнитометрическая сортировка зернистых материалов. Данный способ реализуется в радиометрических (магнитометрических) сепараторах, чаще в режиме покусковой сортировки для предварительного обогащения. Магнитометрическая сортировка не получила широкого распространения.

Способ осуществляется следующим образом (рис. 2, г). Частицы исходного продукта транспортируются конвейером 1 и проходят под электромагнитным индукционным датчиком 2, срабатывающим от собственного или наведенного магнитного поля частиц. Сигнал от датчика поступает в блок обработки информации и принятия решения 3, который определяет «качество» частицы и дает команду исполнительному механизму 4 на направление этой частицы в соответствующий приемник.

5. Магнитогидростатическая (феррогидростатическая) сепарация. Данный способ реализуется в феррогидростатических сепараторах для разделения немагнитных минералов и металлов.

Признаком разделения при магнитогидростатическом (МГС) обогащении, как и при тяжелосредном обогащении, является плотность. Особенностью магнитогидростатического разделения является то, что требуемая кажущаяся плотность ферромагнитной жидкости (до 12000 кг/м3 и более) достигается под воздействием внешнего магнитного поля, что накладывает определённые ограничения на процесс, в частности на рабочий объем зоны разделения, который обуславливает производительность сепаратора.

Кроме магнитогидростатического метода известен магнито-гидродинамический метод обогащения по плотности. Разделение осуществляется в потоке электролита. В конструкции МГД-сепаратора обеспечивается перекрестное действие магнитного и электрического полей, в результате чего кажущаяся плотность электролита возрастает. Тяжелые частицы опускаются на дно, легкие – всплывают на поверхность. Данные аппараты в настоящее время не получили промышленного применения.

Рис. 2. Способы магнитного обогащения:

а – сепарация путем удерживания магнитных

частиц: 1 – вращающийся барабан; 2 – неподвижная магнитная система; б – сепарация путем извлечения магнитных

частиц: 1– вращающийся

барабан; 2 – неподвижная магнитная система; в – сепарация путем осаждения магнитных

частиц на поверхности носителей: 1 – полюса магнитной системы;2 – рабочая матрица; 3 – ферромагнитные тела; г – магнитометрическая сортировка: 1 – конвейер; 2 – датчик; 3 – блок обработки информации и принятия

решения; 4 – исполнительный механизм; д – магнитогидростатическая сепарация: 1 – полюса магнитной системы; 2 – кювета, заполненная ферромагнитной

жидкостью; е – электродинамическая сепарация: 1 – устройство для транспортировки материала

в зону разделения; 2 – индуктор неременного магнитного

поля. и – исходный; м – магнитный; н – немагнитный;л–легкий; т – тяжелый;

п – проводники; нп – непроводники.

Магнитогидростатический метод осуществляется следующим образом (рис. 1, д). Частицы разделяемого продукта подаются в рабочую кювету 2 сепаратора, заполненную ферромагнитной жидкостью (ФМЖ) и находящуюся между полюсами магнитной системы 1. Обычно физическая плотность приготовляемых ФМЖ не превышает 1300 кг/м3. Под действием магнитного поля плотность ФМЖ «возрастает» до 12000 кг/м3 и более. Частицы разделяемого материала, имеющие плотность выше плотности магнитной жидкости, опускаются на дно ванны сепаратора, а частицы, имеющие более низкую плотность, поднимаются на поверхность жидкости.

6. Электродинамическая сепарация. Данный способ реализуется в электродинамических сепараторах для разделения немагнитных металлов по электропроводности (Cu-Pb, Al-Pb) или металлов от неметаллов.

Электродинамический метод обогащения основан на взаимодействии магнитного поля и вихревых токов, возникающих в электропроводном веществе под воздействием э.д.с., индуцируемой магнитным полем. Разделение происходит в переменном магнитном поле, причем это магнитное поле сначала создает в проводнике вихревой ток (электромагнитная индукция), а затем с ним взаимодействует – выталкивает с определенной силой. Переменное магнитное поле создается в сепараторах тремя способами: 1 – применением магнитных систем, питаемых переменным током; 2 – при движении частиц относительно магнитной системы с чередующейся полярностью полюсов; 3 – при вращении магнитной системы с чередующейся полярностью полюсов.

Электродинамический метод осуществляется следующим образом (рис. 1, е). Частицы разделяемого продукта подаются на наклонную криволинейную поверхность 1. Под действием вибраций или под действием тангенциальной составляющей силы тяжести материал поступает в зону разделения, находящуюся над вращающимся индуктором бегущего магнитного поля (барабан, ролик) 2. Электропроводные частицы, взаимодействуя с магнитным полем, приобретают определенное ускорение, отклоняются от общего потока материала и попадают в свой приемник. Неэлектропроводные частицы свободно движутся по транспортирующей поверхности и попадают в свой приемник.

Магнитная сепарация

Магнитная сепарация ,протекает в сложных условиях , поскольку на этот процесс влияют различные факторы : крупность разделяемого (сепарируемого) материала , раскрытие магнитных и не магнитных материалов т.е число их сростков механические и гидродинамические параметры, способы питания аппаратуры и удаления продуктов сепарации.

Основной характеристикой магнитного поля является магнитная индукция. В определяющую силу действующую на движущуюся заряженную частицу. Количественной индукция – число силовых линий , проходящих перпендикулярно единице площади то есть площадь Ф магнитного потока в данной точке через элемент поверхности площади S которого равна единице.

B=F/S единицей магнитного потока является вебер и обозначается Bб.

Единица индукции тесла Тл

Линии индукции выходят из магнита у его северного полюса в окружающее пространство, входят в магнит у южного полюса и проходят внутри магнита обратно к северному полюсу, образуя замкнутый контур. Магнитную индукцию можно характеризовать как магнитное поле в веществе , созданное внешним магнитным полем, в которое это вещество помещено.

Наряду с магнитной индукцией , магнитное поле характеризуется другой векторной величиной –его напряженностью, которой в основном пользуются в практике магнитного обогащения. Напряженность магитного поля определяется слой взаимодействия движущихся электрических частиц в веществе, равнозначных электрическому току и обозначается Н. Единица напряженности магнитного поля –ампер на метр, а также эрстед.

Вещества удельная магнитная восприимчивость которых больше 10-7 м3/кг называются пармагнитными. Они намагничиваются во внешнем поле , приобретают магнитный момент и поэтому притягиваются к полюсам магнитов , но при снятии внешнего поля намагниченность исчезает. Парамагнетизм свойственен многим соединениям щелочных металлов , оксидам железа, марганца.

Имеется группа веществ, которая выделяется среди парамагнитных сохранением магнитной структуры и при отсутствии внешнего магнитного поля. Их удельная магнитная восприимчивость более чем 4*10-5 м3 /кг . Эти вещества называются ферромагнитными. К ним относятся вещества , обладающие магнитными свойства , как железо. Сообразно свойствам вещества намагничиваться в магнитное поле в процессе магитного обогащения разделяются на немагнитные (кварц,кальцит, полевые шпаты, касситерит) , обладающие диамагнитными свойствами, на слабомагнитные в основном парамагнитные (гранат, монацит, турмалин), магнитные (пирит,ильменит, вольфрамит, гематит) и на сильномагнитные с феромагнитными свойствами (магнетит,пирронит). Для первых магнитное обогащение применяют вторые обогащаются в сильных магнитных полях порядка 1000-1600 кА/м (4000-17000Э) , третья в слабых полях порядка 70-160 кА/м (800-1700 Э) Магнитное поле с постоянной напряженностью во всех точках называется однородным. Такое поле можно получить между двумя плоскими полюсами. Неоднородное поле характеризуется изменением напряженности от точки к точке по значению и по направлению. В направлении наибольшей напряженности действуют силы притяжения.

Оборудование для магнитного обогащения.

Руда перед магнитным обогащением должна пройти ряд подготовительных операций , направленных на раскрытие минералов с образованием по возможности разрыхленной механической смеси магнитных и не магнитных частиц. При обогащении сильномагнитных руд это достигается на стадии дробления, когда удается отделить значительную часть не магнитных компанентов сухой магнитной сепарацией, чтобы не подвергать сепарации измельчения лишний материал. Перед сухой магнитной сепарацией часто применяют грохочение, так как однородный материал обогащается более эффективно. Аппараты в которых осуществляется магнитное обогащение называются магнитными сепараторами. При движении в магнитное поле сепаратора более магнитные минералы намагничиваются и удерживаются либо отклоняются магнитными системами в рабочем пространстве оператора, менее магнитные движутся по другой траектории под действием силы тяжести, инерционных сил или увеличением среды.

Магнитные сепараторы классифицируют по следующим признакам :

По напряженности магнитного поля,по среде в которой происходит сепарация , по способу питания и транспортировки материала

Главным признаком классификации напряженность магнитного поля . Различают сепараторы со слабым магнитным полем для извлечения сильномагнитных минералов и сильным полем- для магнитных и слабо магнитных минералов . Сепараторы со слабым полем чаще всего оснащены постоянными магнитами и реже- открытыми парамагнитными системами. Для выделения слабомагнитных минералов применяют замкнутые электромагнитные системы, процесс сепарации происходит в малом зазоре между полюсами (одним из которых имеет нарифления, другой плоский). По характеру среды различают сепараторы для сухой (крупнокусковая магнетитовая руда или мелкие слабомагнитные минералы) и мокрой сепарации (мелкие сильномагнитные минералы). В зависимости от способа питания различают сепараторы с верхней подачей материала, у которых магнитная сила совпадает с направлением силы тяжести, и с нижней подачей материала, у которых магнитная сила противоположна по направлению силе тяжести.

У большинства магнитных сепараторов магнитное поле создается из многополюсных постоянных магнитов с высокой магнитной силой , реже используются электромагнитные системы с многополюсными сердечниками и обмотками, питаемыми постоянным током.

Сепараторы со слабым полем для сухого обогащения сильномагнитных руд.

Магнитные сепараторы этого типа применяются для обогащения руды крупностью до 50мм. Исходный материал подается на два верхних барабана, имеющие пятиполюсные магнитные системы из магнитного сплава. Немагнитный продукт сепарации прочищается на двух нижних барабанах, с трехполюсной магнитной системой. На сепараторе можно получить три продукта: концентрат с верхних барабанов, продукт и хвосты с нижних.

Сепараторы со слабым полем для мокрого обогащения сильномагнитных руд, представляют собой барабаны с постоянными магнитами, сопряженными с ваннами различного типа: прямоточными противоточными и полупротивоточными. Эти названия обусловлены вращением барабана, подачей питания и конструкции ванны, определяющей движение продуктов сепарации .Первые применяют для сепарации руды крупностью до 6мм. Их обычно устанавливают на первой стадии обогащения после стержневых мельниц. Вторые служат для сепарации продукта крупностью до 2мм.Они пригодны для второй стадии обогащения материала крупностью -0,5+0мм. Для более тонкого материала -0,3мм и менее в третьей стадии обогащения применяют противоточные аппараты. Сепараторы с сильным полем для обогащения слабо магнитных руд. Обогащение слабомагнитных руд (марганцевых, бурожелезняковых, редких металлов) и удаления оксидов железа и различных материалов (пегматитов, керамического сырья, кварцевых песков) может производится только в сильном поле при большой его неоднородности. Такое поле в сравнительно небольшой зоне между полюсами специального профиля замкнутой магнитной системы. Крупность обогащаемого материала при сухой магнитной сепарации составляет не более 2-3мм, при мокром обогащении не более 5-6. К основным узлам сепаратора относятся электромагнитная система, включающая сердечники с полюсными наконечниками, обмотку и рабочий орган (валки); питающее устройство; приемники продуктов; ванна (для мокрой сепарации) Производительность электромагнитных сепараторов для слабомагнитных руд небольшая 16-22 т/час. Для повышения эффективности обогащения слабомагнитных руд применяют высокоградиентные магнитные сепараторы с ферромагнитными телами. Принцип их работы заключается в подаче пульпы через слой намагниченных ферромагнитных тел (стержней, шариков , рифленых пластин, стального волокна и др.) запоняющих ротор. Магнитные частицы притягиваются к намагниченным телам. Вращением рогор, выносятся из магнитного поля и смываются в преемник. Немагнитные частицы проносятся потоком воды между намагниченными телами и разрушаются в отдельный приемник. Электромагнитный роторный высокоградиентный сепаратор предназначен для обогащения тонкоизмельченных окисленных железных и других слабомагнитных руд, а также для удаления железных примесей из различных материалов. Наиболее эффективно обогащаются на нем материалы крупностью -0,5+0,04мм

По характеру перемещения исходного продукта через рабочую зону все сепараторы можно разделить на аппараты с верхней подачей и нижней. Разделение может осуществляться в воздушной и в водной среде.

При расчете траекторий движения частиц в рабочих зонах сепараторов использованы удельные силы, отнесенные к единице массы f = F/m.

Движение частиц руды в сепараторах с верхней подачей

В сепараторах с верхней подачей материала частицы руды подаются на барабан или валок и транспортируются им в зону разделения. В зависимости от суммарного действия на частицу магнитной и механической сил частица оторвется от барабана при определенном угле его поворота. Если магнитная сила, действующая на частицу, намного превышает результирующую механических сил, то частица оторвется от барабана на участке окончания магнитной системы (fM = 0) при большом угле поворота барабана. Если магнитная сила, действующая на частицу, намного меньше суммарных механических сил, то частица оторвется от барабана при малом угле его поворота.

При движении частицы через рабочую зону сепаратора с верхней подачей на частицу будут действовать силы: магнитная; сила тяжести; центробежная; сила трения (рис. 3, а). По Дацюку И.С., чтобы частица не смещалась по поверхности барабана, необходимо, чтобы сила трения была больше тангенциальной составляющей силы тяжести:

(10)

(10)

Магнитные частицы притягиваются к поверхности барабана (к магнитной системе) с различной силой, зависящей от их магнитной восприимчивости, которая, в свою очередь, зависит от содержания в частице магнитного минерала. Обычно магнитный сепаратор принимают таким, чтобы он обеспечивал притяжение к барабану (валку) частицы с заданным минимальным содержанием магнитного минерала. Такая частица называется граничной, а значение ее магнитной восприимчивости – границей разделения магнитного сепаратора (χр). При этом частицы с величиной χ > χр попадут в концентрат, а частицы с χ < χр – в хвосты. Попадание граничной частицы в концентрат или хвосты равновероятно.

Удельная магнитная сила, необходимая для извлечения граничной магнитной частицы при отсутствии скольжения частиц:

(11)

(11)

где tgφ – коэффициент трения; α – угол поворота барабана (угол положения частицы на барабане, град.

Рис. 3. Схема сил, действующих на частицы в сепараторах:

а – сепаратор с верхней подачей материала (сухое обогащение): 1 – барабан; 2 –магнитная система; 3 – траектория движения частицы; 4 – шибер; б – сепаратор с нижней подачей (мокрое обогащение): 1 – ванна; 2 – магнитная система; 3 – траектория движения частицы.

Условие (11) справедливо для движения единичной частицы с вращающимся барабаном сепаратора. В том случае, когда в обогащаемой руде содержатся магнитные частицы, сильно притянутые к барабану, они не позволяют менее богатым кускам руды смещаться по поверхности барабана (скользить) под влиянием тангенциальной составляющей силы тяжести gsinα. Кроме того, если сильномагнитная частица находится перед немагнитной частицей, то возникнет добавочная сила трения (трение между частицами), которая будет способствовать отрыву немагнитной частицы при большем угле поворота барабана. Поэтому величину удельной магнитной силы, необходимой для извлечения граничных магнитных частиц, можно уменьшить на коэффициент b, пропорциональный содержанию магнитных частиц в исходном продукте. При содержании магнитных частиц в исходной руде от 0,3 до 0,9 д. ед. величина коэффициента b примерно равна (1+αМ). Удельная магнитная сила, необходимая для извлечения граничной магнитной частицы при движении слоя материала,

(12)

(12)

где αМ – содержание сильномагнитных частиц в исходной руде, д. ед.

Используя равенство (12), можно определить параметры и режимы работы магнитного сепаратора, при которых частицы с магнитными свойствами, большими, чем у граничной частицы, попадут в концентрат (магнитный продукт). К характеристикам магнитного сепаратора, которые можно определить из условия (12), относятся: напряженность магнитного поля на поверхности полюса Н0, полюсный шаг S, расстояние от поверхности полюса до частицы Δ, скорость вращения барабана v и его радиус R. Определение характеристик сепаратора необходимо проводить для частиц заданной крупности.

Если величина χр неизвестна, можно рассчитать углы отрыва частиц от барабана. Зная угол отрыва частиц с различными свойствами от барабана, можно рассчитать траектории движения частиц и определить, в какой продукт попадет та или иная частица. Имея количественные и качественные характеристики частиц, попавших в приемники для магнитного и немагнитного продуктов, можно определить технологические показатели обогащения для магнитного сепаратора с заданными параметрами и режимами работы.

Расчет траектории движения частицы после отрыва от поверхности вращающегося барабана сравнительно прост, если принять, что на частицу после её отрыва, действует только сила тяжести. В этом случае закон движения в горизонтальном направлении можно принять равномерным, а в вертикальном – равноускоренным.

Если при расчете траектории учитывать силу сопротивления воздуха и магнитную силу, то для определения траектории движения частицы необходимо применить численные методы решения дифференциальных уравнений на ЭВМ.

Движение частиц руды в сепараторах с нижней подачей при мокром обогащении

В сепараторах с нижней подачей материала частицы материала подаются под барабан (валок) сепаратора. При сепарации необходимо добиться, чтобы магнитные частицы, пройдя в горизонтальном направлении путь длиной L, равный длине ванны сепаратора (длине рабочей зоны), успели сместиться в вертикальном направлении на расстояние h, равное высоте рабочей зоны сепаратора (рис. 3, б). При выполнении данного условия магнитные частицы извлекутся из общего потока материала, притянутся к магнитной системе и вынесутся барабаном в зону разгрузки. При расчете траектории рассматривается граничная частица, находящаяся на дне ванны сепаратора, поскольку если эта частица успеет пройти в вертикальном направлении путь h, находясь в рабочей зоне сепаратора, то все другие частицы с χ > χр успеют извлечься из потока материала независимо от их начального положения при входе в ванну сепаратора (по высоте).

При мокрой магнитной сепарации и при нижней подаче материала частицы обычно перемещаются по криволинейной траектории, вдоль поверхности барабана или валка. Условно можно представить сечение ванны в виде прямоугольника (см. рис. 3, б). За начало координат принимается нижняя точка ванны сепаратора в месте начала рабочей зоны, направление оси абсцисс – слева направо (от 0 до L), направление оси ординат – снизу вверх (от 0 до h).

Рассмотрим силы, действующие на частицу в ванне сепаратора. В установившемся режиме частица движется в горизонтальном направлении со скоростью пульпы (vг) в направлении вектора ее движения. Па этом основании можно считать, что скорость частицы относительно скорости пульпы равна нулю, и все силы, действующие по горизонтали, скомпенсированы. Следовательно, в горизонтальном направлении частица не испытывает воздействия сил и движется равномерно со скоростью пульпы vг.

В вертикальном направлении на частицу действуют силы: тяжести, магнитная и вязкостного сопротивления.

Сила тяжести, уменьшенная на величину силы Архимеда, вычисляется по формуле

(13)

(13)

где ρ, ρC – плотность соответственно частицы и воды, кг/м3; g – ускорение силы тяжести, м/с2.

В противоположном направлении на частицу действует магнитная сила, которая при достаточно малом размере частицы может быть представлена в виде

Величину HgradH можно рассчитать по формуле  при расстоянии до полюса сепаратора, равном h. При движении частицы к

барабану сепаратора магнитная сила будет увеличиваться, согласно этой формуле,

так как расстояние до полюса равно

при расстоянии до полюса сепаратора, равном h. При движении частицы к

барабану сепаратора магнитная сила будет увеличиваться, согласно этой формуле,

так как расстояние до полюса равно  , (уt –

текущая координата частицы). С некоторым допущением примем величину магнитной

силы постоянной, равной силе, действующей на расстоянии h от барабана сепаратора.

, (уt –

текущая координата частицы). С некоторым допущением примем величину магнитной

силы постоянной, равной силе, действующей на расстоянии h от барабана сепаратора.

При перемещении частицы в пульпе возникает сила вязкостного сопротивления (сила сопротивления среды), зависящая от вертикальной составляющей скорости перемещения частицы и направленная против этой скорости. Для частиц крупностью менее 0,1 мм сила сопротивления изменяется по закону Стокса:

(14)

(14)

где μ – коэффициент динамической вязкости

(для воды μ = 10-3 Н·с/м2);

d – диаметр частицы, м; vв – вертикальная составляющая скорости

частицы, м/с.

Сила вязкостного сопротивления направлена противоположно равнодействующей сил fM и fg. При увеличении содержания твердого в пульпе увеличивается её кажущаяся вязкость и плотность и, следовательно, сила сопротивления среды. С некоторым допущением силу сопротивления будем рассчитывать по формуле (14) при значении μ для воды.

В начальный момент времени при поступлении частицы в рабочую зону сепаратора сила сопротивления будет равна нулю (vв= 0). Частица начнет движение в вертикальном направлении (к барабану сепаратора) при fM > fg.

Не останавливаясь на выводе уравнения движения частицы в вертикальном направлении, приведем значение магнитной силы:

(15)

(15)

где b – коэффициент, равный  , с-1.

, с-1.

Величина fM,

рассчитанная по формуле (15), будет характеризовать магнитную силу, при которой

в магнитный продукт попадут частицы с  , a частицы с

, a частицы с  попадут в немагнитный продукт.

попадут в немагнитный продукт.

Если условие (15) выполняется (частица с  притянулась к барабану), то на частицу начнёт действовать

центробежная сила, стремящаяся оторвать частицу от барабана. Поэтому необходимо

выполнить проверку на возможность транспортировки барабаном частицы с величиной

притянулась к барабану), то на частицу начнёт действовать

центробежная сила, стремящаяся оторвать частицу от барабана. Поэтому необходимо

выполнить проверку на возможность транспортировки барабаном частицы с величиной  в зону разгрузки сепаратора. При этом рассчитывается максимально

допустимая скорость вращения барабана определённого радиуса.

в зону разгрузки сепаратора. При этом рассчитывается максимально

допустимая скорость вращения барабана определённого радиуса.

Используя равенство (15), можно определить характеристики и режимы работы магнитного сепаратора, при которых частицы с магнитными свойствами, большими, чем у граничной частицы, попадут в концентрат (магнитный продукт). К характеристикам магнитного сепаратора, которые можно определить из условия (15), относятся: напряженность магнитного поля на поверхности полюса Н0, полюсный шаг S, расстояние от поверхности полюса до границы частицы Δ, скорость движения пульпы vг(определяет производительность), длина и высота рабочей зоны (L и h). Данные определения необходимо проводить для частиц заданной крупности и плотности.

Можно решить обратную задачу: для частиц с разными значениями магнитной восприимчивости найти траектории их движения и определить вероятность попадания частиц в магнитный продукт в зависимости от начального положения частицы (по высоте ванны сепаратора).

Кроме того, поток пульпы перемещается в ванне сепаратора по криволинейной траектории, что вызывает дополнительную центробежную силу, направленную против магнитной силы, и коэффициент динамической вязкости μ будет зависеть от содержания твердого в пульпе и других факторов, что также можно учесть для повышения точности расчетов.

Заключение

После рассмотрения данной темы можно сделать следующие выводы:

Процессы магнитного обогащения, основанные на различии магнитных свойств разделяемых компонентов, находят широкое применение для обогащения руд черных, редких и цветных металлов, регенерации сильномагнитных утяжелителей, удаления железистых примесей из кварцевых песков, абразивов, керамического сырья, флюсов, ванадийсодержащих шлаков и других материалов, а также пищевых продуктов. Магнитная сепарация — технология разделения материалов на основе различия их магнитных свойств (магнитной восприимчивости) и различного поведения материалов в зоне действия магнитного поля, изменяющего гравитационную траекторию материалов.

Область применения магнитной сепарации и объём переработки полезных ископаемых этим способом непрерывно возрастают, т.к. этот способ обогащения высокопроизводителен, наиболее прост и дёшев, а также удовлетворяет экологическим требованиям. С созданием роторных сепараторов магнитную сепарацию стали шире использовать при обогащении бедных слабомагнитных руд.

Основными объектами магнитного обогащения являются

магнетитовые, титаномагнетитовые, магнетито-гематитовые, окисленные железные,

сидеритовые, хромитовые, а также марганцевые руды.

В настоящее время разделение

материалов по магнитным свойствам осуществляется

главным образом в постоянном магнитном поле. Наряду

с магнитными свойствами разделяемых частиц на показатели обогащения

оказывают влияние их плотность, крупность и форма,

а также конструктивные особенности магнитного сепаратора. На

разделение в магнитном поле существенно влияет магнитная

флокуляция сильномагнитных частиц.

Список литературы

http://studopedia.ru/18_19519_istoriya-razvitiya-i-oblast-primeneniya-magnitnih-metodov-obogashcheniya.html

В.И. и В.В. Кармазиных «Магнитные методы обогащения» (1984 г.)

Деркач B. Г., Специальные методы обогащения полезных ископаемых, M., 2007

http://freepapers.ru/35/magnitnye-sposoby-obogashheniya-rud/198624.1198717.list3.html

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)