Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный

исследовательский университет»

кафедра философии

Направление подготовки

39.03.03 «Организация работы с молодежью»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине ««История и современное состояние молодежной политики в России»

Тема «Современные технологии вторичной профилактики девиантного поведения у молодежи 14-18 лет»

Студентка

Яркова Елизавета Александровна

3 курс, направление

«Организация работы с молодежью»

Научный руководитель

Старший преподаватель кафедры философии

Григорьева Милана Игоревна_____________

(подпись)

Курсовая работа защищена: __________________ с оценкой _______________.

(дата)

Члены комиссии: ___________ / __________/

подпись

___________ / __________/

подпись

___________ / __________/

подпись

Пермь, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

3

Глава I. Теоретические аспекты разработки и реализации технолгий вторичной профилактики девиантного поведения молодежи 14-18 лет 7

1.1. Девиантное поведение: теории, типы, виды и причины 7

1.2. Молодежь 14-18 лет как объект и

субъект профилактики девиантного поведения

16

1.3. Вторичная профилактика девиантного

поведения как социальная 19 технология: понятие, виды

Глава II.Социологическое исследование представлений молодежи о девиантном поведении. 21

Заключение. 30

Список использованных источников. 33

Приложения. 35

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о девиантном поведении молодежи является достаточно актуальным и острым. Вследствие отклонений от нормального поведения происходит разрушение спокойного уклада жизнедеятельности. Молодежь является самым активным психологическим субъектом, и именно у них проявляются предпосылки к отклоняющемуся поведению. В юношеском возрасте, когда у них не сформировано стойкое мировоззрение, молодежь наиболее поддается внешнему влиянию.

Причина отклоняющего поведения лежит во взаимодействии человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой. Поэтому необходимо рассмотреть понятие и теории девиантного поведения, понять сущность этого поведения и факторы, которые влияют на развитие у молодежи девиантного поведения.

Согласно официальной статистике, приведенной на сайте МВД России в разделе «состояние преступности в России» на январь-апрель 2016 г. указано, что было осуществлено 16.379 преступлений, совершенных несовершеннолетними, 17.652 учащимися, студентами. Каждое двадцать пятое преступление содеяно несовершеннолетними или при их соучастии. В структуре преступности процент преступлений, совершенных несовершеннолетними невелик – 4% [сайт МВД России. Состояние преступности в России, 2016 г.], однако, недооценивать ее опасность нельзя, так как преступность несовершеннолетних способствует распространению поведения, носящего криминальный характер в «здоровую» среду. [Попандопуло, 2007. С. 30].

Социальные изменения, происходящие в нашей стране, - кризисное состояние экономики, культуры и образования – все это, ухудшают условия жизни и воспитания молодого поколения. Это приводит к увеличению трудностей и рисков, с которыми сталкиваются молодой человек и его родители. Как следствие, выделяется целый ряд негативных явлений в молодежной среде. Выросло число тех, кто употребляет в своей речи ненормативную лексику, распивает спиртные напитки и курит в общественных местах, применяет жестокость по отношению к окружающим. По данным Росстата, заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами на 2014 г. составил 1 миллион 690 тысяч человек; заболеваемость населения наркоманией на это же год составил 300 тысяч человек. Данная тема актуальная тем, что она требует пристального внимания и срочных мер для ее решения.

Федеральное законодательство способствует развитию инфраструктуры социальных служб, центров для несовершеннолетних, центров психологической помощи населению, созданию учреждений, которые оказывают помощь семьям и подросткам. В связи с этим, по всей стране разрабатываются и реализуются меры, направленные на профилактику, диагностику и устранение отклоняющегося поведения у подростков. Одним из действенных способов профилактики является участие семьи. Это связано с помощью семьям, в которых низкий доход, отсутствует или болен один из родителей. В силу данных обстоятельств родители не имеют четких представлений о воспитании своих детей, не знают о возможности получения помощи от государственных органов, органов местного управления. Важное значение имеет помощь молодым людям с психическими и физическими отклонениями. Главной задачей является расширение сети учреждений медицинской, психологической, социальной помощи. Немаловажную роль играет роль школы в формировании личности. Необходимо, чтобы с учениками работали квалифицированные педагоги, чтобы для них были созданы все материальные условия и благоприятная психологическая атмосфера, чтобы все это стимулировало их закрепиться в школе. Необходимо возродить деятельность детских и молодежных клубов культурно-воспитательного характера. Помощь молодым людям из групп риска может осуществляться через добровольные фонды, общественные организации и движения. Как правило, в таких учреждениях оказывается ряд услуг: материальная помощь, проводятся беседы о правах и обязанностях родителей, направление на лечение и т.д.

Степень изучения проблемы. Девиантное поведение изучается различными научными дисциплинами и их представителями. Основы изучения девиантного поведения были заложены такими ученными, как: Ч.Ламброзо, Э.Кречмер, Х. Шелдон, К.Юнг. Они изучали преступление как деяние прирожденного преступника и руководствовались типами темпераментов на основе особенностей телосложения. К.Хорни ввела понятие «базальная тревожность». То есть, отсутствие чувства безопасности. Она акцентировала значение воздействия окружающей социальной среды на формирование личности. Основу мотивации человека она усматривала в чувстве беспокойства, которое заставляет человека стремиться к безопасности, и в котором заключена потребность в самореализации. С точки зрения Э.Фромма девиантное поведение стоит рассматривать, как попытку индивида выйти за пределы нормальности.

Цель работы: анализ проблем и перспектив разработки и реализации технологий вторичной профилактики девиантного поведения у молодежи 14-18 лет в России в современных условиях.

В связи с поставленной целью были поставлены следующие задачи:

1. рассмотреть понятие девиантного поведения, его типы, виды и причины, рассмотреть классические теории девиации.

2. анализ специфических черт молодежи 14-18 лет как социальной группы.

3. изучить виды профилактики девиантного поведения

4. проанализировать представления молодежи в возрасте от 14 до 18 лет о девиантном поведении.

Объект исследования: вторичная профилактика девиантного поведения молодежи как социальная технология.

Предмет исследования: проблемы и перспективы разработки и реализации технологий вторичной профилактики девиантного поведения у молодежи 14-18 лет в России в современных условиях.

Методом исследования курсовой работы являются анализ литературы и исследование в форме анкетирования представлений молодежи в возрасте от 14 до 18 лет о девиантном поведении на базе трех учреждений: Социальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением «Уральское подворье», общеобразовательная школа №79 и ЦВСНП.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. Во введении обосновывается актуальность данного исследования, ставятся цель и задачи. В первой главе рассматривается понятие девиантного поведения, его теории, типы, виды и причины девиантного поведения; молодежь 14-18 лет как субъект и объект профилактики девиантного поведения, психолого-педагогические особенности этого возраста; вторичная профилактика как социальная технология, понятие и виды профилактики. Во второй главе приведены данные анкетирования молодежи от 14 до 18 лет, обучающихся и находящихся в трех учреждениях: Социальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением «Уральское подворье», средняя общеобразовательная школа №79 и Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В заключении подводятся итоги работы. Список литературы содержит публицистическую и научную литературу, интернет-источники.

Глава I. Теоретические аспекты разработки и реализации технологий вторичной профилактики девиантного поведения молодежи 14-18 лет

1.1 Девиантное поведение: теории, типы, виды и причины

Феномен девиантного поведнеия рассматривается в рамках различных наук: социологии, криминологии, медицины, психологии.

В качестве рабочего определения девиантного поведения в данном исследовании примем определение, данное Б.Г.Мещеряковым и В.П. Зинченко, потому что, на наш взгляд, оно наиболее полно отражает суть поведения, отклоняющегося от нормы [Мещеряков, 2004. С. 46].

Девиантное поведение - действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Основные виды девиантного поведения: преступность, алкоголизм, наркомания, проституция. Понятие девиантное поведение шире понятий «делинквентность» (противоправное, преступное, криминальное поведение) и «антиобщественное поведение» (асоциальность)

Исходя из признаков и характеристик девиантного поведения, принято выделять три подхода распространения девиантного поведения (теории):

1.Биологический (антропологический) подход

2. Психологический подход

3. Социологический подход

Согласно биологическому (антропологическому подходу), преступное и девиантное поведение это то, что заложено при рождении. Родоначальником этой теории является Ч.Ламброзо. Он работал в одной из тюрем врачом, проводил замеры частей тела, затем обобщал. Сделав вывод, он уточнил, что у преступника должны быть следующие признаки: ненормальность в строении черепа, низкий перекошенный лоб, огромная челюсть, высокие скулы, переросшие мочки ушей. Затем Ламброзо классифицировал преступников по четырем категориям: 1. Прирожденные; 2. Душевнобольные; 3. По страсти; 4. Случайные. Далее подход продолжили Кречмер и Шелдон. Они пытались доказать связь преступления с характером человека. Учитывая строение тела, они пришли к выводам, что люди делятся на категории: 1. Эктаморфы – робкие, заторможенные, склонные к одиночеству. 2. Мезаморфы – люди крепкого телосложения, динамичны, обладают стремлением к господству и наиболее склонны к девиации. 3. Эндоморфы – общительны, спокойны, веселы, внешне невысокие и полные [Азарова, 2009. С. 39].

Родоначальником психологического подхода является З.Фрейд. По его мнению, для преступника существенны две черты: безграничное себялюбие и сильная диструктивная склонность. Это серьезные факторы риска. С точки зрения Э.Фромма девиантное поведение нужно расценивать как попытку субъекта, индивида выйти за пределы нормальности.

Яркие представители социологического подхода – Р.Мертон и Э.Дюркгейм. Мертон выделяет четыре вида девиации: 1. инновация – предполагает согласие с целями общества и отрицание общепринятых способов их достижения. Например, это шантажисты, создатели финансовых «пирамид»; 2. ритуализм – связан с отрицанием целей данного общества и абсурдным преувеличением значения способов их достижения.; 3. ретретизм (или бегство от действительности) выражается в отказе и от социально одобренных целей, и от способов их достижения. К ретретистам относятся алкоголики, наркоманы, бомжи, и т. п.; 4. бунт – отрицает и цели и способы, но стремится к их замене на новые [Клейберг, 2001. С. 160].

В рамках своей концепции Мертон отталкивается от того, что девиация возникает в результате аномии, разрыва между культурными целями и социально одобряемыми способами их достижения. Понятие аномии в науку ввел основоположник социологии девиантного поведения Э.Дюркгейм. Под аномией Дюркгейм понимал состояние общества, когда отсутствует четкая непротиворечивая регуляция поведения индивидов, образуется нормативный вакуум, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились. Главное для Дюркгейма в общественной жизни – социальная солидарность, и всяческие отклонения от нее он считает проявлением социальной дезорганизации. Состояние аномии способствует усугублению различных форм девиантного поведения. Общество без социальной патологии невозможно. Дюркгейм считает, что преступность – нормальное явление потому, что общество без преступности невозможно.

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или иных норм общества девиантное поведение разделяется на пять типов:

· Делинквентный тип. Разновидность преступного (криминального) поведения человека представляет собой делинквентное поведение – отклоняющееся поведение, в крайних своих проявлениях представляющее уголовно наказуемое деяние. Отличия делинквентного от криминального поведения коренятся в тяжести правонарушений, выраженности антиобщественного их характера.

К. К. Платонов выделил несколько типов личности преступников, которые характеризуются рядом параметров:1) соответствующими взглядами и привычками, внутренней тягой к повторным преступлениям; 2) неустойчивостью внутреннего мира, склонностью совершать преступление под влиянием сложившихся обстоятельств или окружающих лиц; 3) высоким уровнем правосознания, но пассивным отношением к другим нарушителям правовых норм; 4) не только высоким уровнем правосознания, но и активным противодействием или попытками противодействия при нарушении правовых норм; 5) возможностью только случайного преступления. К группе лиц с делинквентным поведением относят представителей второй, третьей и пятой групп. У них в рамках волевого сознательного действия в силу индивидуально-психологических особенностей нарушается или блокируется процесс предвосхищения будущего результата деликта (проступка). Такие индивиды легкомысленно, часто под влиянием внешней провокации, совершают противоправное деяние, не представляя его последствий. Делинквентное поведение может проявляться, например, в озорстве и желании развлечься.

· Аддиктивное поведение. Это один из типов девиантного поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских).

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, является активное изменение не удовлетворяющего их психического состояния, которое рассматривается ими чаще всего как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается увидеть в реальности какие-либо сферы деятельности, способные надолго привлечь его внимание, обрадовать или вызвать иную выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему неинтересной в силу ее обыденности и однообразности. Он не приемлет того, что считается в обществе нормальным: необходимости что-либо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие- то принятые в семье или обществе традиции и нормы. У индивида с аддиктивной нацеленностью поведения значительно снижена активность в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями.

Такой человек боится стойких и длительных эмоциональных контактов вследствие быстрой потери интереса к одному и тому же человеку или опасается ответственности за какое-либо дело. Часто аддиктивное поведение характеризуют как зависимое.

· Патохарактерологический тип. Это поведение, обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания. К ним относятся так называемые расстройства личности (психопатии) и явные или выраженные акцентуации характера. Дисгармоничность черт характера приводит к тому, что изменяется вся структура психической деятельности человека. В выборе своих поступков он часто руководствуется не реалистичными и адекватно обусловленными мотивами, а существенно измененными «мотивами психопатической самоактуализации». Сущность данных мотивов - ликвидация личностного диссонанса, в частности рассогласования идеального «Я» и самооценки. По данным Л. М. Балабановой, при эмоционально-неустойчивом расстройстве личности (возбудимой психопатии) наиболее частым мотивом поведения оказывается стремление к реализации неадекватно завышенного уровня притязаний, тенденция к доминированию и властвованию, упрямство, обидчивость, нетерпимость к противодействию, и поискам поводов для разрядки аффективного напряжения. У лиц с истерическим расстройством личности (истерической психопатией) мотивами девиантного поведения выступают, как правило, такие качества, как эгоцентризм, жажда признания, завышенная самооценка. Переоценка своих реальных возможностей ведет к тому, что ставятся задачи, соответствующие иллюзорной самооценке, совпадающей с идеальным «Я», но превышающие возможности личности. Важнейшим мотивационным механизмом является стремление к манипулированию окружающими и контролю над ними. Окружение рассматривается лишь как орудие, которое должно служить удовлетворению потребностей данного человека.

· Психопатологический тип. Психопатологический тип девиантного поведения основывается на психопатологических симптомах и синдромах — проявлениях тех или иных психических расстройств и заболеваний. Как правило, мотивы поведения психически больного остаются непонятными до тех пор, пока не будут обнаружены основные признаки психических расстройств. Отклоняющееся поведение может иметь место в силу нарушений восприятия — галлюцинаций или иллюзий (например, пациент затыкает уши или к чему-то прислушивается, ищет несуществующий объект, разговаривает сам с собой), нарушений мышления (высказывает, отстаивает и пытается добиваться поставленных целей на основе бредового истолкования действительности, активно ограничивает сферы общения с окружающим миром в силу навязчивых идей и страхов), нарушений волевой активности (совершает нелепые и понятные поступки или месяцами бездействует, делает стереотипные вычурные движения или надолго застывает в однообразной позе). Разновидность патохарактерологического, психопатологического и аддиктивного типов девиантного поведения — саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение. Суть его заключается в том, что система поступков человека направлена не на развитие и личностный рост и не на гармоничное взаимодействие с реальностью, а на деструкцию личности. Агрессия направляется на себя (аутоагрессия), внутрь самого человека, тогда как действительность рассматривается как что-то оппозиционное, не дающее возможности полноценной жизни и удовлетворения насущных потребностей. Аутодеструкция проявляется в виде суицидального поведения, наркотизации и алкоголизации и некоторых других разновидностей девиаций. Мотивами к саморазрушающему поведению становятся аддикции и неспособность справляться с обыденной жизнью, патологические изменения характера, а также психопатологические симптомы и синдромы.

· Тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях. Особым типом отклоняющегося поведения считают девиации, обусловленные гиперспособностями человека (К. К. Платонов). Как выходящие за рамки обычного, нормального рассматривают способности, которые значительно превышают среднестатистические. В подобных случаях говорят о проявлениях одаренности, таланта, гениальности в какой-либо из сфер деятельности. Отклонение в сторону одаренности в одной области часто сопровождается девиациями в обыденной жизни. Такой человек оказывается нередко неприспособленным к «бытовой, приземленной» жизни. Он не способен правильно понимать и оценивать поступки и поведение других людей, оказывается наивным, зависимым и неподготовленным к трудностям повседневной жизни. Если при делинквентном поведении наблюдается противоборство с реальностью, при аддиктивном — уход от реальности, при патохарактерологическом и психопатологическом — болезненное противостояние, то при поведении, связанном с гиперспособностями, - игнорирование реальности. Человек существует в реальности («здесь и теперь») и одновременно как бы живет в собственной реальности, не размышляя о необходимости «объективной реальности», в которой действуют окружающие люди. Он расценивает обычный мир как что-то малозначимое, несущественное и поэтому не принимает никакого участия во взаимодействии с ним, не вырабатывает стиля эмоционального отношения к поступкам и поведению окружающих, принимает любое происходящее событие отрешенно [Менделевич, 2005. С. 85].

Существует множество видов девиантного поведения: преступность, алкоголизм, наркомания, суициды, игровая (автоматы) и компьютерная зависимость, проституция. Рассмотрим подробно три из них.

· Наркомания. Это - одна из глобальных проблем человечества. Значительное вовлечение молодежи в наркоманию связано с потерей обществом ценностных ориентиров. По мнению компетентных медицинских работников одной из основных причин взрывного роста наркомании является неосведомленность потенциальных наркоманов-подростков об эффектах и механизмах действия наркотических веществ. Основной причиной детской наркомании признано то, что дети не знают правды о действии наркотиков.

Психологический фактор. Возрастной группе с 11 до 20 лет свойственно экспериментирование в различных ролях, поиск своего жизненного пути, нежелание учиться на чужих ошибках. Подростковый возраст часто бывает трудным. Происходит формирование характера, смена интересов, переоценка ценностей, пробуждение сексуальности - все это делает психику подростков очень уязвимой. Распространители наркотиков в работе с подростками тонко учитывают их специфические поведенческие реакции, увлечения (хобби-реакции), формирующиеся сексуальные влечения. Именно распространители наркотиков бывают часто незримыми посетителями ночных клубов. Они выбирают подростков потому, что те легко внушаемы, у них незрелая, неустойчивая психика. Многие подростки лишены сознания ответственности за свое будущее. Они не могут оценить последствия своих действий, и, оказавшись в среде лиц, принимающих наркотик, не могут противостоять этой среде. Социально-психологический фактор. В подростковом возрасте плохо воспринимается информация о болезнях и о возможной смерти. Поэтому оказываются неэффективными телевизионные ролики, в которых показывают болезни и даже смерть наркоманов. Подростки считают, что это - не о них. Стать «своим» в компании - одна из основных причин первой пробы наркотика. 30% подростков начинают принимать наркотики в 12-13 лет из-за подражания своим друзьям.

Био-физиологический и валеологический факторы. В последнее время отмечается высокая невротизация молодежи. Более 50% подростков постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса.

· Суицид. Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной общественной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством. На каждое самоубийство приходится значительно больше людей, которые совершают попытки самоубийства ежегодно. Для общего населения предшествующая попытка самоубийства является самым важным фактором риска самоубийства. Самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 75% самоубийств в мире. Количество самоубийств в европейских странах примерно в три раза превышает число убийств. Наиболее высок уровень самоубийств в городах с числом жителей от 500 тысяч, до 1 млн. В городах-миллионерах уровень ниже среднего. Можно предположить, что социальная обстановка в мегаполисах лучше, чем просто в крупных городах, так как первые имеют более высокий уровень социального и экономического развития. Низкий уровень суицидов в сельской местности объясняется относительно более высокой долей детей среди населения, национально-религиозными традициями, более тесными межличностными отношениями и привычным укладом жизни [Данные статистики ВОЗ. Самоубийства, 2016].

· Девиантное поведение, связанное с использованием компьютера и Интернета. Ни для кого не секрет, что технический прогресс, традиционно понимаемый, как благо, тем не менее, привносит в жизнь общества и отрицательные моменты. Именно это мы наблюдаем в процессе всеобщей компьютеризации. Можно выделить основные направления его отрицательного влияния. Приближенно их можно свести к следующим:

- Компьютер как средство административного принуждения. Невозможность трудоустройства без знания ПК; давление на персонал и слежка за его действиями с помощью администрирования локальных сетей; постоянное т.н. «дистанционное обучение», обязательное во многих коммерческих организациях, и т.д.

- Компьютер как мотивационный фактор. Активность индивида направляется на достижение идентификации себя с представлениями о компетентности в вопросах компьютерной грамотности, на постоянное усвоение новой прикладной информации и постоянную модификацию материальной части собственного компьютера. Таким образом, человек вынужден сопровождать своим вниманием и деятельностью постоянные изменения в конъюнктуре компьютерного рынка. Но эта потребность – потребность навязанная ему извне, вынужденная. При этом она легко может «дослужиться» до смыслообразующего ядра личности.

- Компьютер и Интернет как средства психологического замещения и источник аддикции. Это – наиболее очевидный отрицательный фактор. Он связан с проблемами игровой зависимости, избыточного, бесцельного или навязчивого пребывания в сети, и т.п. Обобщенно: компьютер и Интернет превращаются для индивида в соблазн и средство заместить подлинную жизнь в реальном мире пребыванием в вымышленной действительности.

- Компьютер и Интернет как средства для прямой реализации девиантного поведения (взлом сетей, создание сообществ деструктивной направленности, пропаганда насилия и т.д.) [Хомич, 2008. С. 161].

Существует множество видов девиантного поведения, но мы привели ряд примеров, которые на наш взгляд требуют столь детального анализа. Наркомания, суициды и компьютерная зависимость не могут привести к появлению полезных для общества новых культурных образцов. Следует признать, что подавляющее число социальных отклонений играет деструктивную роль в развитии общества.

1.2. Молодежь 14-18 лет как объект и субъект профилактики девиантного поведения

Прежде чем определить, кто же молодежь: субъект или объект? А может она рассматривается с обеих сторон, стоит разобраться в психолого-педагогических особенностях возраста 14-18 лет.

В разных схемах периодизации возраст 14-18 лет рассматривается по-разному. Иногда это завершение подросткового возраста, в других случаях этот возраст относят к юности. Например, по Эльконину, данный возраст рассматривается как «старший школьный возраст (15-17 лет) [Эльконин, 2001. С. 49], другой отечественный психолог В.В.Давыдов отмечает этот возраст как «ранняя юность». Именно его понятие этому возрасту, мы возьмем за основу.

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся наступлением взрослости. Юноша занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым. 18 лет – возраст, когда юноша становится ответственным за уголовные преступления. Но наряду с элементами взрослого статуса юноша еще сохраняет черты зависимости.

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. Большие изменения в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, известная неопределенность положения (уже не ребенок, но еще и не взрослый), усложнение жизнедеятельности и расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать свое поведение, - все это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте ценностно-ориентационную деятельность. Идет ли речь о познании собственных качеств, усвоении новых знаний, об отношениях со старшими или сверстниками – юноша особенно озабочен их оценкой и стремится строить свое поведение на основе сознательно выработанных или усвоенных критериев и норм [Давыдов, 1979. С. 149].

В данном параграфе, главная цель – это выяснить, является ли молодой человек помимо объекта профилактики девиантного поведения (входит в уязвимую группу) субъектом (ее сильные стороны, участие в профилактических мероприятиях, их разработка).

В современном мире девиантное поведение характерно для молодежи как к наиболее нестабильной группе. Она наиболее уязвима перед современными негативными тенденциями. Молодые люди более доверчивы, чаще ошибаются, многие из них попадают под влияние улиц, плохих компаний, вредных привычек. В современных средствах массовой информации уже почти нет передач воспитывающего и обучающего характера. Сейчас достаточно много передач развлекательного характера, где на первом месте присутствует идея нажива и насилия.

С другой стороны, можно наблюдать, что молодежь часто является той самой инициативной стороной, которая проявляет интерес к тому, чтобы бороться с проблемой девиации.

По данным ВЦИОМа, который представил в июле 2011 г. данные о реальном и потенциальном уровне вовлеченности молодежи в добровольческую деятельность, молодежь в возрасте 18-24 года чаще вовлечена в экологические проекты, помощь бездомным животным, в организацию социально значимых мероприятий. Молодые люди 25-34 лет чаще сажают цветы, деревья, чаще вовлечены в благотворительность, помогают социально незащищенным категориям граждан и пострадавшим в бедствиях. Что касается участия молодежи в профилактической деятельности, то в этом участвуют 11% в возрасте 25-34 г. и 14% в возрасте 18-24 г. Одна из основных причин участия в данных мероприятиях это желание быть полезными, помогать тем, кто нуждается в чем-то. Так ответили 59% молодых людей (25-34 г.) и 48% (18-24г.). Молодежь (18-24 г.) участвует в добровольчестве потому, что им «нравится это занятие» (15%), потому что они хотят бороться с какой-то «определенной проблемой» (15%) или хотят просто занять свое свободное время (14%). Для молодых людей (18-24 г.) более важно получить от этого навыки и умения – 8% чем для молодых людей (25-34 г.) 4% [Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ. Реальный и потенциальный уровень вовлеченности молодежи в добровольческую деятельность, 2011].

Учитывая эти данные, можно сделать вывод о том, что молодые люди проявляют инициативу к участию в добровольческой деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни. Важен тот факт, что для вовлечения молодежи в добровольческую деятельность необходимо учитывать мотивацию для всех возрастных групп. Молодежь готова участвовать в добровольческих мероприятиях на безвозмездной основе, так как она рассматривает это как некий опыт, который в дальнейшем ей пригодится.

1.3. Вторичная профилактика девиантного поведения как социальная технология: понятие, виды

Данакин конкретизирует понятие социальных технологий как способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и выбора оптимальных средств, методов их выполнения. Это вид деятельности, направленный на удовлетворение социально-гарантированных и личностных интересов и потребностей людей, и прежде всего, социально уязвимых групп населения [Холостова, 2001. С. 16].

Ниже приведено понятие вторичной профилактики, его мы и берем за основу применительно возрасту 14-18 лет. Профилактика девиантного поведения есть ни что иное как социальная технология. Она касается и тех, кто входит в уязвимую группу риска, позволяет выявить причины девиации и устраняет влияние негативных социальных факторов.

Под профилактикой в широком смысле слова понимается совокупность предупредительных технологий, методов работы, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния человека [Нагаев, 2001. С. 34].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Применительно к девиантному поведению первичную профилактику можно обозначить как массовую и универсальную превенцию действий, отклоняющихся от социальных норм. Первичная профилактика ориентирована, главным образом, на детско-подростковый возраст. Задача вторичной профилактики — раннее выявление и коррекция неблагоприятных индивидуальных и социальных факторов, с большой вероятностью вызывающих девиантное поведение. Это работа с группой риска — прежде всего детьми и подростками, проживающими в неблагоприятных или «агрессивных» социальных условиях. Третичная профилактика решает специальные задачи, например предупреждение рецидивов, а также вредных последствий уже сформированного девиантного поведения для личности и общества. По сути, это активное воздействие на еще более узкий круг лиц с устойчивыми или высоковероятными поведенческими девиациями [Змановская, 2010. С. 159].

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что молодежь является главным объектом, подверженным к девиантному поведению в силу своей неопытности, недостатка знаний. Под девиантным поведением молодежи мы понимаем поведение молодого человека, который не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы им и нарушаются.

Рассмотрены основные теории распространения девиантного поведения среди молодежи: биологический, психологический и социологический.

Профилактика – один из видов социальных технологий. Мы рассмотрели 3 общепринятых вида: первичная профилактика направлена на предупреждение о неблагоприятных факторах, вызывающих девиантное поведение, на повышение устойчивости молодого человека к этим факторам. Вторичная профилактика направлена на выявление и реабилитацию нервно-психических нарушений, на работу с группой риска, с теми, кто подвержен отклоняющемуся от норм поведению. Третичная профилактика занимается лечением нервно-психических нарушений.

Глава II. Социологическое исследование представлений молодежи о девиантном поведении

2.1 Программа исследования изучения представлений молодежи о девиантном поведении

Проблема:Противоречие между распространением практики девиантного поведения среди молодежи и наличием знания об этой практики у молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет

Гносеологическая сторона: знание о реализации девиантного поведения молодежью и незнанием того, какой информацией о девиантном поведении обладают молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет

Предметная сторона: противоречие между обществом, которое знает о реализации практики девиантного поведения среди молодежи и молодежью, которая транслирует данные практики

Объект исследования:молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, обучающаяся в средних образовательных школах, учреждениях НПО и находящихся в ЦВСНП.

Предмет исследования:представления молодежи, в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в средней общеобразовательной школе №79 учреждении НПО «Уральское подворье» и находящихся ЦВСНП, о девиантном поведении.

Цель:изучить представления молодежи о девиантном поведении

Задачи:

1. Выявить уровень осведомленности о девиантном поведении у молодежи.

2. Определить, какие значимые характеристики девиантного поведения выделяет молодежь.

3. Изучить факторы, влияющие на формирование девиантного поведения, по мнению молодежи, и степень влияния этих факторов.

4. Исследовать знание молодежи в отношении проявления двух форм девиантного поведения: наркомания и употребление спиртных напитков.

5. Узнать, какие из заданных практик поведения, по мнению молодежи, являются девиантными.

Гипотезы:

1. уровень осведомленности о девиантном поведении среди учащихся НПО выше, чем у подростков, обучающихся в школе и подростков, находящихся в ЦВСНП;

2. наиболее значимые характеристики девиантного поведения, по мнению молодежи, это агрессивность, грубость и жестокость;

3. фактором, наиболее влияющим на формирование девиантного поведения, по мнению молодежи, это отрицательный пример взрослых;

4. подавляющие большинство молодежи, считает, что употребление наркотиков и алкоголя вредно для здоровья и психики.

Теоретическая интерпретация

1. Молодежь – это подростки в возрасте от 14 до 18 лет, обучающаяся в средних образовательных школах, учреждениях НПО и находящихся в ЦВСНП.

2. Девиантное поведение — действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе моральным и правовым нормам.

3. Формы активности девиантного поведения – основные понятия, характеризующие отклоняющиеся поведения.

4. Уровень осведомленности о девиантном поведении – понимание, знание о данном феномене, его характеристик, форм и т.п.

5. Характеристики девиантного поведения молодежи – черты поведения действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе моральным и правовым нормам, проявляющиеся у молодежи.

6. Факторы, касающиеся формирования девиантного поведения молодежи – то, что влияет на создание у молодого человека модели поведения, не соответствующей официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе моральным и правовым нормам

7. Формы девиантного девиантного поведения – это практики отклоняющегося поведения, не соответствующие требованиям социальных норм.

8. Наркомания – форма девиантного поведения, основанная на употреблении психоактивных веществ.

9. Алкоголизм – форма девиантного поведения, основанная на употреблении спиртных напитков.

10. Отношение молодежи к употреблению спиртных напитков / к наркомании – это сформированное представление молодых людей к конкретным формам девиантного поведения.

Эмпирическая интерпретация и операционализация

1. Формы активности девиантного поведения

· Агрессивное поведение: участие в уличных драках, употребление в речи ненормативной лексики

· Употребление спиртных напитков

· Употребление наркотических веществ

2. Формы активности, противопоставляющиеся девиантному поведению

· Хорошая учеба

· Занятия творческими видами деятельности

· Хорошие взаимоотношения с родителями, родственниками, сверстниками, и учителями (преподавателями)

3. Уровень осведомленности о девиантном поведении

· Низкий уровень осведомленности – представление девиантного поведения по формам активности, противопоставляющиеся девиантному поведению

· Частичный уровень осведомленности – представление девиантного поведения по формам активности, характеризующие девиантное поведение, и противопоставляющиеся девиантному поведению

· Высокий уровень осведомленности – представление девиантного поведения по формам активности, характеризующие отклоняющиеся поведения

4. Характеристики девиантного поведения молодежи

· Агрессивность

· Общительность

· Грубость

· Креативность

· Конфликтность

· Спокойствие

· Лживость

· Жестокость

5. Факторы, касающиеся формирования девиантного поведения молодежи:

· Отрицательный пример взрослых

· Плохое отношение и издевательства со стороны ровесников

· Конфликтность в общении с родителями

· Неумение занять себя

· Неудовлетворенность материальным положением

· Компьютерная зависимость

· Раннее употребление алкоголя и наркотиков

· Употребление в речи ненормативной лексики

6. Формы девиантного девиантного поведения

· Преступность

· Алкоголизм

· Наркомания

· Проституция

7. Отношение молодежи к употреблению спиртных напитков

· Каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и образом жизни

· Независимо от причин, которые заставили человека употреблять алкоголь, это неприемлемо для человека

· Иногда употребляю алкоголь и не вижу ничего страшного в этом, главное знать меру

· Регулярно употребляю алкоголь

· Употребление алкоголя вредно для здоровья и психики

8. Отношение молодежи к наркомании

· Чтобы знать, что это такое, надо попробовать

· Употребление наркотиков вредно для здоровья и психики

· Пробовал (а), но не понравилось и больше не вернусь к этому

· Иногда употребляю

· Регулярно употребляю

Исследование в количественной традиции, так как рассматривается, насколько распространено знание о девиантном поведении среди молодежи. Данная традиция позволит нам охватить большее количество респондентов, что повысит репрезентативность данного исследования. Для данного исследования методом сбора информации был выбран метод анкетирования, так как данный вид опроса предполагает обращение к непосредственному носителю проблемы. Этот метод поможет получить полную информацию о знаниях молодежи в отношении девиантного поведении.

Выборка. Целевой тип выборки, стихийный и квотный отбор респондентов. Квотой будет выступать возраст (от 14 до 18 лет) и организация, в которой временно прибывает молодежь.

Выводы

В ходе исследования были опрошены 38 человек: 19 юношей и 19 девушек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате исследования были получены следующие выводы.

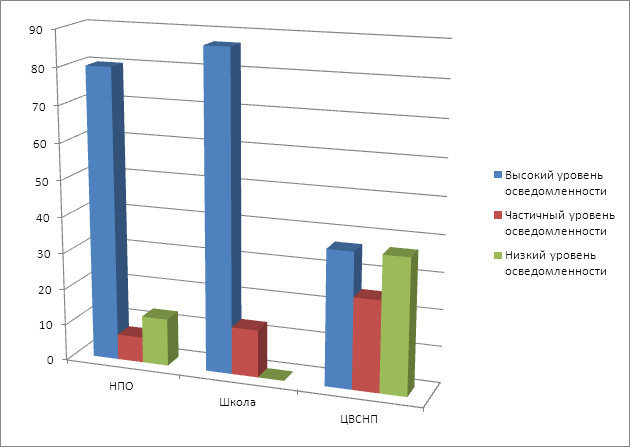

Во-первых, был определен уровень осведомленности о девиантном поведении у молодежи. Респонденты были разбиты на три группы: с низким уровнем осведомленности: учреждение НПО «Уральское Подворье» – 13%; Общеобразовательная школа №79 – 0%; ЦВСНП – 37%; c частичным уровнем осведомленности: учреждение НПО «Уральское Подворье» – 7%; Общеобразовательная школа №79 – 13%; ЦВСНП – 25%; с высоким уровнем осведомленности: учреждение НПО «Уральское Подворье» – 80%; Общеобразовательная школа №79 – 87%; ЦВСНП – 37%. Исходя из этого, можно сказать, что уровень осведомленности в школе немного выше, чем в учреждении НПО и ЦВСНП, с низким уровнем исследуемых не отмечено. Можно предположить, что это связано с тем, что в школе чаще проводят мероприятия по профилактике девиантного поведения, нежели в учреждении НПО и ЦВСНП. Гипотеза о том, что уровень осведомленности о девиантном поведении среди учащихся НПО выше, чем у подростков, обучающихся в школе – не подтвердилась (см. Приложение 2).

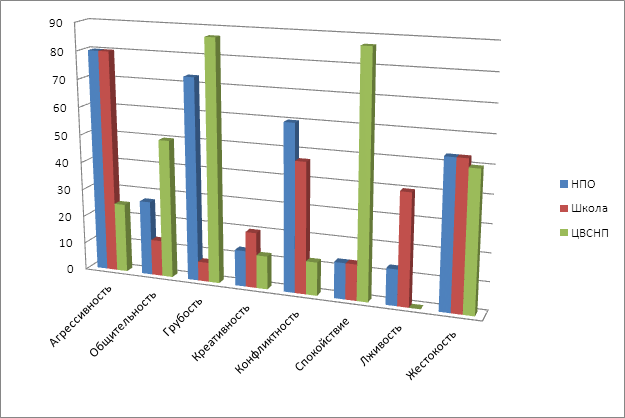

Во-вторых, в ходе исследования выявлены наиболее значимые характеристики девиантного поведения, по мнению молодежи. Таковыми являются: агрессивность – выбрали 80% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 80% (школа №79); и 25% (ЦВСНП); конфликтность – выбрали 60% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 47% (школа №79); и 12% (ЦВСНП), жестокость – выбрали 53% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 53% (школа №79) и 50% (ЦВСНП). Гипотеза о наиболее значимых характеристиках девиантного поведения – частично подтвердилась. Исследователями предполагалось выделение такой характеристики, как грубость, однако данную характеристику отметили лишь обучающиеся учреждения НПО «Уральское Подворье» и ЦВСНП (см. Приложение 3).

В-третьих, в исследовании молодым людям предлагалось проранжировать факторы, влияющие на формирование девиантного поведения. Гипотеза о том, что фактор, наиболее влияющий на формирование девиантного поведения, по мнению молодежи, это отрицательный пример взрослых – не подтвердилась. Наиболее влияющий фактор для школьников и обучающихся в НПО – неумение занять себя, также, значимым фактором по их мнению является неудовлетворенность материальным положением, затем компьютерная зависимость, отрицательный пример взрослых, менее значимыми факторами, влияющими на формирование у молодежи девиантного поведения являются употребление в речи ненормативной лексики и раннее употребление алкоголя и наркотиков (см. Приложение 4).

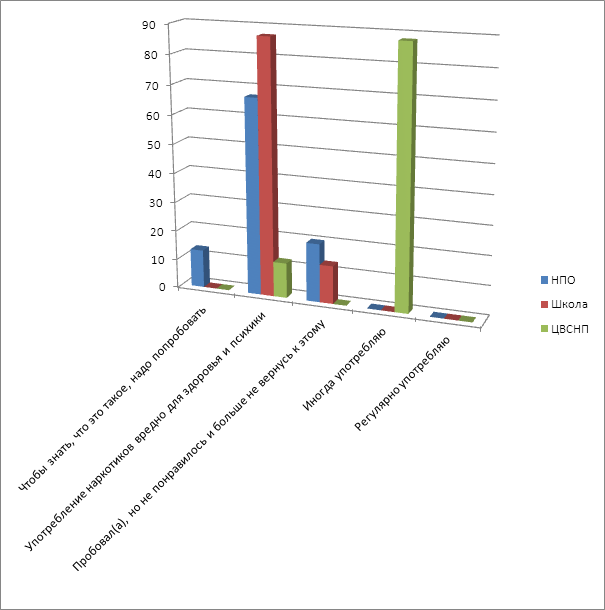

В-четвертых, в исследовании были выявлены знания молодежи в отношении проявления двух форм девиантного поведения: наркомания и употребление спиртных напитков. Подавляющие большинство молодежи считает, что употребление наркотиков вредно для здоровья и психики, именно так ответили 67% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 87% (школа №79) и всего 12% (ЦВСНП), 20 % (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 13% (школа №79) и 0% (ЦВСНП) ответили, что употребляли наркотики, но им не понравилось и они больше этого не повторят. В отношении употребления спиртных напитков обучающиеся отвечали, что каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и образом жизни: 33% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 54% (школа №79) и 63% (ЦВСНП), иногда употребляют алкоголь и не видят ничего плохого в этом – 20% (Учреждение НПО «Уральское Подворье») и 0% (школа №79 и ЦВСНП), регулярно употребляют алкоголь – 7% (Учреждение НПО «Уральское Подворье») и 0% (школа №79 и ЦВСНП), употребление алкоголя вредно для здоровья и психики – 20% (Учреждение НПО «Уральское Подворье»); 34 % (школа №79) и 37% (ЦВСНП) (см. Приложение 5).

Кроме этого, в анкете респондентам предлагались определенные ситуации, по которым они должны были ответить на вопросы: «является ли данное суждение формой девиантного поведения (да/нет) и напишите, почему Вы так считаете».Данный вопрос помогал понять, насколько молодежь на практике может определить модель девиантного поведения. Из результатов исследования видно, что 1 и 4 модуль особых затруднений не вызвали у обучающихся школы и НПО «Уральское подворье», они были определены как девиантное поведение по таким причинам, как: влияние плохой компании, агрессивность по отношению к окружающим, компьютерная зависимость и отрицательный пример взрослых. А вот молодые люди из ЦВСНП разделились во мнениях. По 2 модулю подавляющее большинство учащиеся обоих учреждений определили его как недевиантное поведение, многие пояснили это тем, что: из-за низкой успеваемости студентка не стала агрессивной, наличие работы не повлияло на то, что она совершала, что-то аморальное или противоправное. Что касается 3 модуля, ответы учащихся НПО и ЦВСНП были разными, кто-то отметил, что такое поведение не является девиантным, так как они поясняли это тем, что в данной ситуации подросток испытывал на себе давление со стороны родителей, другая половина учащихся отмечали, что данное поведение является девиантным, так как он самовольно ушел из дома, бросил учебу, не работал. Учащиеся школы определили ситуацию как девиантное поведение, они предположили, что причиной является влияние плохой компании, пояснили что из-за данного поступка подростка у него мало шансов стать нормальным человеком в будущем (см. Приложение 6).

В целом, можно сделать вывод о том, что не вся молодежь знакома с таким феноменом как девиантное поведение, так как не у всех вявлен высокий уровень осведомленности. В процессе анкетирования многие задавали вопрос: «Что такое девиантное поведение?». Наиболее низкий уровень осведомленности в целом о девиантном поведении у воспитанников ЦВСНП, а наиболее высокий уровень - у обучающихся школы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что девиантное поведение это действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе моральным и правовым нормам. Мы выяснили, что представители биологического подхода отмечают, что отклоняющиеся поведение заложено при рождении, этому свидетельствует наличие определенных физических особенностей строения тела. Представители следующего похода - психологического, утверждают, что для носителей отклоняющегося поведения характерны чрезмерное себялюбие, слабая способность к адаптации, присутствует эгоистичное поведение. Представители социологического подхода указывают на то, что девиантное поведение возникает в результате разрыва между культурными целями и социально одобряемыми способами их достижения, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились.

Мы рассмотрели пять типов девиантного поведения: делинквентный тип (отклоняющееся поведение, представляющее уголовно наказуемое деяние); аддиктивное поведение (так называемое «зависимое» поведение посредством приема некоторых веществ); патохарактерологический тип (расстройства личности, стремление к манипулированию окружающими и контролю над ними); психопатологический тип (окружающий мир воспринимается враждебным в связи с субъективным искажением его восприятия и понимания); тип девиантного поведения, основанный на гиперспособностях (девиации, выходящие за рамки нормального поведения, такие люди по мнению авторов наивны, неприспособленны к жизни, не способны правильно понимать и оценивать поведение других).

Далее были подробно рассмотрены три вида девиантного поведения: наркомания, суициды, компьютерная зависимость.

В следующем параграфе ставилась цель понять, кем же является молодежь: субъектом или объектом девиантного поведения? Мы определили, что все-таки именно молодежь относится к уязвимой группе, это обуславливается тем, что она более доверчива, наивна и легче поддается влиянию окружающих. Однако официальные данные показывают, что именно молодежь является той группой, которая с каждым годом все больше активно вовлекается в добровольческую деятельность, направленную на профилактику девиантного поведения и пропаганду здорового образа жизни, но этой деятельности отводится лишь третье место в списке.

В третьем параграфе мы выяснили, что такое профилактика и какие существуют виды профилактик. Если первичная профилактика направлена на устранение влияния факторов, влияющих на формирование у молодого человека девиантного поведения, третичная – предупреждение вредных последствий уже сформированного девиантного поведения для личности и общества, то вторичная профилактика - раннее выявление и коррекция неблагоприятных индивидуальных и социальных факторов, с большой вероятностью вызывающих девиантное поведение. По сути - работа с группой риска, молодыми людьми, чаще проживающими в неблагоприятных условиях.

Во второй главе разработана программа исследования изучения представлений молодежи о девиантном поведении, которые заложили основу для дальнейшего исследования, поставив проблему, определив объект, предмет, цель и задачи исследования, были проведены процедуры логического анализа основных понятий, после чего были выдвинуты гипотезы исследования и сделан вывод о виде, методе и выборке исследования. Далее мы приступили к методике исследования изучения представлений молодежи о девиантном поведении.

Делая вывод, хочется сказать, что разработка методики исследования это важный этап в подготовке к реализации социологического исследования. При его разработке необходимо учесть все возможные нюансы, способные возникнуть при проведении самого исследования. В рассматриваемой теме особый акцент необходимо сделать на составлении вопросника, как главного инструмента метода анкетирования.

Получив результаты рассмотренного нами исследования, мы определили, уровень осведомленности о девиантном поведении в каждом учреждении, можно сказать, что наиболее высокий уровень осведомленности о девиантном поведении у молодежи в общеобразовательной школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература:

1. Азарова Л.А., Сятковский В.А. Психология девиантного поведения. / Л.А. Азарова., Сятковский В.А. Минск ГИУСТ БГУ, 2009. 39 с.

2. Давыдов В.В. Возрастная и педагогическая психология / В.В.Давыдов. – М.: Просвещение, 1979. – 146-149 с.

3. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы / Е.В.Змановская. – СПб.: Питер, 2010. – 159 с.

4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. / Ю.А. Клейберг. «Юрайт-М», 2001. 160 с.

5. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения / В.Д.Менделеевич. – СПб.: Речь, 2005. - 77 – 85с.

6. Мещеряков Б.Г.,Зинченко В.П. Большой психологический словарь. / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. Олма-Пресс, 2004. 46 с.

7. Нагаев В.В. Основные направления социально-психологической, психотерапевтической и правовой реабилитации подростков-девиантов / В.В. Нагаев, // Вестник психосоциальной и коррекционной работы. – 2001. – № 3. 34 с.

8. Попандопуло В.В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль / В.В. Попандопуло. - Краснодар: КубГУ, 2007. 30 с.

9. Холостова Е.И. Технологии социально работы / Е.И.Холостова. – М.: ИНФРА-М, 2001. 16 с.

10. Хомич А.В.Психология девиантного поведения / А.В.Хомич. – Ростов н/Д.: ЮРГИ, 2008. – 161с.

11. Эльконин Б.Д. Психология развития / Б.Д.Эльконин.М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 144 с.

Интернет-ресурсы:

1. Росстат. Основные показатели по преступности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/

2. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 июня 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111713

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета

Тема: Изучение представлений молодежи о девиантном поведении

|

Код респондента |

|

|

Код учреждения |

Уважаемый участник опроса!

Просим Вас принять участие в опросе на тему «Изучение представлений молодежи о девиантном поведении». Заполнить анкету довольно просто. Прочитайте вопросы и предложенные варианты ответа, выберите тот ответ, который подходит Вам и обведите его номер кружком. Если Вы ошиблись, зачеркните неверный вариант «крестом» и укажите новый. Там, где есть свободные строки, Вы можете вписать свою формулировку. Опрос является анонимным, его данные будут использоваться только в обобщенном виде.

1. Что из ниже перечисленных форм активности, по вашему мнению, является девиантным поведением? (укажите не более 3-х вариантов ответа).

a) Агрессивное поведение: участие в уличных драках, употребление в речи ненормативной лексики

b) Хорошая учеба

c) Употребление спиртных напитков

d) Занятия творческими видами деятельности

e) Употребление наркотических веществ

f) Хорошие взаимоотношения с родителями, родственниками, сверстниками, и учителями (преподавателями)

g) Другое (впишите)_________________________________________

2. Какие типичные черты поведения характерны, по Вашему мнению, для молодежи с девиантным поведением? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

a) Агрессивность

b) Общительность

c) Грубость

d) Креативность

e) Конфликтность

f) Спокойствие

g) Лживость

h) Жестокость

i) Другое___________________________________________________

3. Знаете ли Вы людей с девиантным поведением?

a) Да

b) Нет

4. Ниже Вам предлагается ряд факторов, касающихся формирования девиантного поведения молодежи. Распределите их в порядке возрастания, где 1 – это фактор, оказывающий наименьшее влияние на формирование девиантного поведения, а 8 – это фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование девиантного поведения. Соответствующие каждому суждению цифры запишите в правом столбике.

|

1. Отрицательный пример взрослых |

|

|

2. Плохое отношение и издевательства со стороны ровесников |

|

|

3. Конфликтность в общении с родителями |

|

|

4. Неумение занять себя |

|

|

5. Неудовлетворенность материальным положением |

|

|

6. Компьютерная зависимость |

|

|

7. Раннее употребление алкоголя и наркотиков |

|

|

8. Употребление в речи ненормативной лексики |

5. Укажите вариант ответа, который наиболее близко отражает Ваше отношение к употреблению наркотиков.

a) Чтобы знать, что это такое, надо попробовать

b) Употребление наркотиков вредно для здоровья и психики

c) Пробовал (а), но не понравилось и больше не вернусь к этому

d) Иногда употребляю

e) Регулярно употребляю

6. Укажите вариант ответа, который наиболее близко отражает Ваше отношение к употреблению алкоголя

a) Каждый человек вправе сам распоряжаться своим здоровьем и образом жизни

b) Независимо от причин, которые заставили человека употреблять алкоголь, это неприемлемо для человека

c) Иногда употребляю алкоголь и не вижу ничего страшного в этом, главное знать меру

d) Регулярно употребляю алкоголь

e) Употребление алкоголя вредно для здоровья и психики

7. Ниже представлен ряд суждений. Напишите рядом с каждым из них, является ли данное суждение формой девиантного поведения (да/нет) и напишите, почему Вы так считаете.

Студент N свое свободное время проводит вне дома. Позже, родители стали замечать, что из дома стали пропадать деньги и вещи, в университете их сын почти не появляется, все свое время он проводит в компьютерных клубах, играет в карты. Он стал агрессивным по отношению к родителям и близким.

Студентка колледжа устроилась работать в кафе в вечернее время. Из-за этого ее успеваемость ухудшилась.

Парень 15-ти лет ушел из дома, бросив школу, считая, что родители слишком давят на него и контролируют. Парень бродяжничает, не учится и не работает.

Ученица 10 класса воспитывается в полной семье, но мать и отец все время употребляют алкоголь. В школе, вместе с подругами-одноклассницами она вымогает у младших деньги, и на них покупает себе сигареты и алкоголь.

8. Ваш пол?

1) Мужской

2) Женский

9. Ваш возраст? _________

10. В какой семье Вы проживаете?

a) Полная (мама, папа, дети)

b) Неполная с матерью (мать, дети)

c) Неполная с отцом (отец, дети)

d) Живу с опекуном/родственником

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Осведомленность молодежи о девиантном поведении

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Наиболее значимые характеристики девиантного поведения

по мнению молодежи

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Факторы, влияющие на формирование девиантного поведения

по мнению молодежи

|

№ |

Учреждение НПО |

Школа |

ЦВСНП |

|

1 |

Неумение занять себя |

Неумение занять себя |

Неудовлетворенность материальным положением |

|

2 |

Конфликтность в общении с родителями |

Отрицательный пример взрослых |

Компьютерная зависимость |

|

3 |

Плохое отношение и издевательства со стороны ровесников |

Неудовлетворенность материальным положением |

Плохое отношение и издевательства со стороны ровесников |

|

4 |

Неудовлетворенность материальным положением |

Конфликтность в общении с родителями |

Неумение занять себя |

|

5 |

Компьютерная зависимость |

Компьютерная зависимость |

Раннее употребление алкоголя и наркотиков |

|

6 |

Отрицательный пример взрослых |

Плохое отношение и издевательства со стороны ровесников |

Употребление в речи ненормативной лексики |

|

7 |

Употребление в речи ненормативной лексики |

Употребление в речи ненормативной лексики |

Конфликтность в общении с родителями |

|

8 |

Раннее употребление алкоголя и наркотиков |

Раннее употребление алкоголя и наркотиков |

Отрицательный пример взрослых |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Отношение молодежи к наркотикам

Отношение молодежи к алкоголю

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Результаты ответов по 4-м модулям (вопрос №7)

|

№ модуля |

НПО |

Школа |

ЦВСНП |

|||

|

Девиантное поведение (в %) |

Недевиантное поведение (в %) |

Девиантное поведение (в %) |

Недевиантное поведение (в %) |

Девиантное поведение (в %) |

Недевиантное поведение (в %) |

|

|

1 |

73 |

27 |

100 |

0 |

50 |

50 |

|

2 |

20 |

80 |

7 |

93 |

50 |

50 |

|

3 |

53 |

47 |

87 |

13 |

63 |

37 |

|

4 |

80 |

20 |

100 |

0 |

37 |

63 |

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)