Вопрос 1. Показатели численности, состава населения и их динамика

Численность населения является моментным показателем (рассчитывается на конкретную дату). Оценка численности населения на данной территории производится на основе балансового равенства:

St+1=St+N-M+П-B,

где St, и St+1 — численность населения соответственно на начало и конец периода;

N – число родившихся за период;

M – число умерших за период;

П – число прибывших на данную территорию за истекший период;

B – число выбывших с данной территории за истекший период.

Перечисленные выше показатели являются абсолютными показателями статистики населения.

Для расчета некоторых относительных показателей статистики населения необходимо знать среднюю численность населения за какой-либо период. Методы ее расчета соответствуют методам расчета среднего уровня в моментных рядах динамики.

При условии равномерного (линейного) изменения численности населения среднегодовая численность населения рассчитывается как средняя арифметическая показателей численности населения на начало SH и конец SK года:

При наличии данных о численности населения на ряд равноотстоящих дат среднегодовая численность населения может быть определена более точно по формуле средней хронологической простой:

где n - число уровней (дат).

где n - число уровней (дат).

Если требуется найти среднюю численность населения в неравноотстоящем моментном ряду, то применяется формула средней арифметической взвешенной:

где Si, - численность населения, сохраняющаяся без изменения в течение периода времени t; ti - длительность i-го периода времени.

где Si, - численность населения, сохраняющаяся без изменения в течение периода времени t; ti - длительность i-го периода времени.

Вопрос 2 . Группировки населения по различным признакам

Для изучения состава населения применяются группировки по различным признакам, в частности:

1. По полу. Дает представление о соотношении мужчин и женщин. На начало 2007 года в России численность мужчин составляла 65849 тыс. чел., женщин – 76872 тыс. чел. или 46,3% и 53,7% соответственно.

2. По возрасту. Отражает процесс воспроизводства и характеризует его дальнейшую перспективу. В социально-экономической статистике широко используется следующая укрупненная группировка населения:

· моложе трудоспособного возраста (0-14);

· трудоспособного возраста (15-59/54);

· старше трудоспособного возраста (от 60/55 и старше).

На основе этих данных делают вывод о старении населения, о возрастной структуре трудовых ресурсов по отдельным регионам и по стране в целом. Возрастные группировки, как правило, приводятся в комбинации с группировкой по половому признаку. На начало 2007 года численность населения трудоспособного возраста в России составляла 90152 тыс. чел. или 63,4%.

3. По национально-лингвистическому признаку. Позволяет получить представление о демографической ситуации по каждой национальной (этнической) группы в составе населения страны, о направлениях развития системы образования и средств массовой информации. По данным переписи 2002 г. на территории РФ на 100000 чел приходиться 79832 русских или около 80%.

4. По семейному положению. Выделяют четыре группы лиц: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, овдовевшие, разведенные, а также определяют размер семьи, число детей и др. характеристики. В 2007 году по сравнению с 2006 годом число браков выросло на 13,4%, число разводов – на 7%.

В связи с переходом на международные стандарты статистика населения определяет численность и состав не только семей, но и домохозяйств. Если «семья» является демографическим понятием, предполагающим наличие родственных связей, то «домохозяйство» – это экономическое понятие, определяемое как совокупность лиц, проживающих совместно, объединяющих весь свой доход и имущество (или их часть) и совместно потребляющих ряд продуктов и услуг, прежде всего – коммунальные услуги и продукты питания. Домохозяйство может состоять из одного человека, семьи или нескольких человек, не связанных между собой отношениями родства.

5. По месту проживания. Подразумевается деление населения на городское и сельское, а также его географическое распределение по регионам и территориям на основе которого определяется плотность населения. На начало 2007 года городское население страны составляло 103778 тыс. чел., а сельское – 38443 тыс. чел, т.е. в 2,7 раза меньше.

6. По занятости. Характеризует состояние рынка труда и подразумевает деление на занятых и безработных, классификацию населения по статусу в занятости (работающие по найму в частной, бюджетной сферах, работодатели, пенсионеры, иждивенцы и др.), по занятости в различных отраслях и т.д. Численность экономически активного населения к концу января 2008 г. составила, по оценке, 75,3 млн. человек, или около 53% от общей численности населения страны, причем 4,3 млн. человек, или 5,8% экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда).

7. По уровню образования. Выделяют семь групп населения, имеющих высшее, неполное высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее общее, основное общее, начальное общее образование (не имеющие начального общего). Проводят в комбинации с группировками всего населения по возрасту, полу, по месту проживания, занятости и другим признакам. В 2007 г. аттестат об основном общем образовании получили 1,4 млн. юношей и девушек (88,5% к уровню 2006 г.), о среднем (полном) общем образовании – 1,1 млн. человек (91,1%).

Для прогнозирования социально-экономических явлений, определения направлений социально-демографической политики значение имеют не только сами показатели численности и состава населения, но и анализ их динамики. При этом используются аналитические и средние показатели динамических рядов.

Вопрос 3. Показатели естественного движения населения

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем, а также браки и разводы.

Естественное движение населения характеризуется, прежде всего, абсолютными показателями: числом родившихся N, числом умерших М, естественным приростом (убылью) N- М. А также числом заключенных браков (Б) и разводов (Р). Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения. Они выражаются чаще всего в промилле (‰) и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел. Наиболее часто используемые относительные показатели представим в таблице 2.2.

Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2008 г. составила 142,0 млн.человек и за прошедший год уменьшилась на 237,8 тыс.человек, или на 0,17% (за 2006 г. – на 532,6 тыс.человек, или на 0,37%). Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения: в 2007 г. она уменьшилась по сравнению с 2006 г. на 209,4 тыс. человек.

Таблица 2.2. Основные относительные показатели естественного движения населения.

| I. Общие показатели | ||

| Вид показателя | Характеристика | Расчетная формула |

| 1. Общий коэффициент рождаемости | Показывает число родившихся за год в расчете на 1000 чел. населения определенной территории | Кр. = |

| 2. Общий коэффициент смертности | Характеризует число умерших за год в расчете на 1000 чел. населения определенной территории | Ксм.= |

| 3. Коэффициент брачности и коэффициент разводов определяются аналогично предыдущим коэффициентам. | ||

| 4. Коэффициент естественного прироста населения | Показывает, насколько увеличилась или уменьшилась численность населения за счет рождаемости и смертности в расчете на 1000 чел. | Кест. пр= Кест. пр= Кр-Ксм. |

| 5. Коэффициент жизненности Покровского | Характеризует соотношение между уровнем рождаемости и смертности | Кж= |

| 6. Коэффициент оборота населения | Характеризует число родившихся и умерших на 1000 чел. населения в среднем за год | Кобор= |

| 7. Коэффициент естественного воспроизводства населения | Характеризует долю естественного прироста в общем обороте населения | Квоспр= |

| II. Специальные и частные показатели | ||

| 1. Специальный коэффициент рождаемости (плодовитости) | Показывает число родившихся за год в расчете на 1000 женщин детородного возраста (15-49 лет) | Кпл= |

| 2. Возрастной коэффициент смертности | Показывает уровень смертности в отдельной возрастной группе населения | Kсм= |

| 3. Коэффициенты смертности для определенной половой, социальной, профессиональной и иной группы населения могут быть рассчитаны также по предыдущей формуле. | ||

| 4. Коэффициент младенческой смертности | Показывает число умерших в данном периоде детей в возрасте до одного года из тысячи родившихся живыми. |

|

| 5. Ожидаемая продолжительность жизни (обычно, при рождении) | Характеризует число лет, которое предстоит прожить лицам, достигшим возраста x лет |

lx- численность данного поколения, дожившего до возраста х. |

Вопрос 4. Статистика механического движения населения

Под механическим движением населения понимается изменение его численности за счет миграции. Различают внутреннюю (изменение постоянного места жительства внутри страны), внешнюю (въезд или выезд из страны на постоянное жительство), сезонную (изменение численности наличного населения в определенные периоды года), маятниковую миграцию (ежедневные передвижения людей от места их жительства к месту работы или обучения и обратно). Для характеристики механического движения используются абсолютные и относительные показатели миграции.

Абсолютные показатели механического движения: численность прибывших в населенный пункт – П; численность выбывших из населенного пункта – В; абсолютный миграционный (механический) прирост (П-В) – сальдо миграции; объем миграции (П+В) – брутто-миграция. Относительные показатели, характеризующие интенсивность миграционных процессов, представим в таблице 2.3.

За 2007 г. число мигрантов внутри России увеличилось на 62,3 тыс. человек, или на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения России увеличился на 107,5 тыс. человек, или на 81,3%, что произошло в результате возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 100,5 тыс. человек, или на 53,9%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ - на 100,1 тыс. человек, или на 70,3%. Наряду с этим отмечено сокращение числа выбывших за пределы России на 7,0 тыс.человек, или на 13,0%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 3,1 тыс. человек, или на 16,6%.

Таблица 2.3 Относительные показатели механического движения населения

| Вид показателя | Характеристика | Расчетная формула |

| 1. Коэффициент прибытия | Число прибывших на 1000 человек населения в среднем за год |

|

| 2. Коэффициент выбытия | Число выбывших на 1000 человек населения в среднем за год |

|

| 3. Общий коэффициент миграции | Характеризует механический прирост (убыль) населения |

|

| 4. Коэффициент интенсивности миграционного оборота | Показывает интенсивность миграционных процессов |

|

| 5. Коэффициент эффективности миграции | Характеризует долю механического прироста в общем обороте миграции |

|

Для определения изменения численности населения в результате естественного и механического движений исчисляется коэффициент общего прироста населения. Он может быть рассчитан несколькими способами:

1) Кобщ.пр=Кест. пр+Кмех.пр ; 2) Кобщ.пр= 1000‰;

1000‰;

3) Кобщ.пр= ‰

‰

На основе данного коэффициента рассчитывается перспективная численность населения с момента Sн через t лет по формуле:

Вопрос 5. Статистика занятости и безработицы

При изучении данной темы оперируют целым рядом взаимосвязанных категорий: трудовые ресурсы, экономически активное население, занятые и безработные, работающие по найму.

Трудовые ресурсы - часть населения, занятая экономической деятельностью или способная работать, но не работающая по тем или иным причинам (домохозяйки, учащиеся, безработные и др.).

Экономически активное население - это часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг.

Коэффициент экономической активности населения определяется как соотношение между численностью экономически активного населения и численностью всего населения страны:

Кэ.ак=Рэ.ак /Рt

где Рэ.ак- численность экономически активного населения на t-ю дату;

Рt- численность всего населения на t-ю дату.

Экономически активное население включает две категории - занятых и безработных.

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период

а) выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги или с ними расплачивались в натуральной форме, а также иную работу, приносящую доход, самостоятельно или с компаньонами как с привлечением, так и без привлечения наемных работников независимо от сроков получения непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность; б) временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; ежегодного отпуска; различного рода отпусков как с сохранением содержания, так и без сохранения содержания, отгулов; отпуска по инициативе администрации; забастовки и других причин; в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.

На основе данных о численности занятого населения и экономически активного населения можно рассчитать коэффициент занятости населения:

Kзан=Tt /Рэ.ак*100

где Tt - численность занятых на t-ю дату.

Коэффициент занятости рассчитывается как по населению в целом, так и по полу и отдельным группам населения.

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение рассматриваемого периода:

а) не имели работу (либо занятия, приносящего доход); б) искали работу; в) готовы были приступить к работе.

При отнесении того или иного лица к категории безработных должны учитываться все три критерия, указанные выше.Для характеристики уровня безработицы исчисляется коэффициент безработицы:

Kбез=Бt /Рэ.ак*100

где Бt - численность безработных на t-ю дату.

Экономически неактивное население - это население, которое не входит в состав рабочей силы (включая и лиц моложе возраста, установленного для учета экономически активного населения). Численность экономически неактивного населения может быть определена как разность между численностью всего населения и численностью рабочей силы.

Трудовые ресурсы - это лица обоего пола, которые потенциально могли бы участвовать в производстве товаров и услуг. Они имеют важное значение в условиях рыночной экономики, поскольку интегрируют такие категории, как экономически активное население, включающее занятых и безработных лиц, и экономически неактивное население в трудоспособном возрасте.

Численность трудовых ресурсов определяется исходя из численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и работающих лиц за пределами трудоспособного возраста.

Вопрос 6. Статистика уровня жизни населения

Уровень жизни населения можно определить как сложную социально-экономическую категорию, отражающую степень удовлетворения потребностей населения в материальных благах и нематериальных услугах, а также условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, образования, а также характеризует состояние здоровья, природную среду обитания и т. д. В этом случае употребляют термин «качество жизни», или «образ жизни».

Материальные блага – это продукты питания, одежда и обувь, предметы культуры и быта. Услуги – полезные результаты деятельности медицинских, учебных, культурных учреждений, учреждений искусства, сюда же входят услуги жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта и т. д.

Для характеристики условий жизни населения можно выделить четыре уровня:

– достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека);

– нормальный уровень (рациональное потребление благ по научно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил);

– бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как границы воспроизводства рабочей силы);

– нищета (минимально допустимый по биологическим критериями набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет держать жизнеспособность человека).

Основными критериями, характеризующими уровень жизни населения, являются показатели доходов и расходов, потребление материальных благ и услуг, условия жизни, ВВП на душу населения, свободное время и др. Эти показатели изучаются в целом по всему населению и социальным группам. Для характеристики доходов населения используют показатели номинальных, располагаемых и реально располагаемых доходов. Такие же показатели исчисляют для характеристики заработной платы работников.

В мировой практике делается попытка исчислить обобщающий (интегральный) показатель уровня жизни населения. Одной из попыток является разработанный ООН показатель – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), или индекс человеческого развития, который включает три основных показателя

– ожидаемую продолжительность жизни при рождении;

– достигнутый уровень образования;

– реальный объем ВВП в расчете на душу населения (в долларах США на основе паритета покупательной способности (ППС)).

ИРЧП определяется как средняя арифметическая из трех указанных показателей:

Чем ближе значение индекса к 1, тем выше степень развития человеческого потенциала в стране.

Вопрос 7. Статистика доходов населения

Для характеристики доходов населения применяется система показателей, которая включает совокупные денежные, натуральные, номинальные, располагаемые, реально располагаемые доходы.

Совокупные доходы – общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг, оказываемых населению за счет социальных фондов.

Номинальные доходы (НД) – номинальная заработная плата как сумма денег, начисленная работникам и являющаяся вознаграждением за выполненную работу.

Располагаемые доходы (РД) – номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей; их можно считать конечными доходами.

Реально располагаемые доходы (РРД) населения характеризуются количеством потребительских товаров и платных услуг, которые могут быть приобретены на конечные доходы населения в целях удовлетворения своих личных потребностей. Реально располагаемые доходы – располагаемые доходы, скорректированные с учетом индекса потребительских цен:

РРД = РД : Iр, или РРД = РД ∙ Iп.с,

где Iр – индекс потребительских цен; Iп.с – индекс покупательной способности рубля.

Для характеристики динамики показателей доходов строятся соответствующие индексы.

Например, индекс реальных располагаемых доходов

Сравнивая показатели реальных доходов за разные периоды, исчисляют их индексы и определяют динамику доходов.

Одним из аспектов изучения уровня жизни населения является дифференциация доходов. Дифференциация доходов показывает различия в потреблении населением товаров услуг, т. е. в его уровне жизни. В основу дифференциации доходов населения положен размер среднедушевого совокупного дохода. К основным характеристикам дифференциации доходов населения и уровня бедности относятся следующие показатели:

– модальный, медианный и средний доход;

– коэффициент фондов, децильный коэффициент дифференту;

– уровень бедности, среднедушевой доход бедного населения, дефицит дохода.

Данные показатели исчисляют на основе распределения численности (или долей) населения по размеру среднедушевого (среднего на домохозяйство) денежного дохода, сгруппированного по интервалам с заданными (фиксированными) границами, децильным (10%-м) и другим интервалам.

Модальный доход – уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди населения.

Медианный доход – показатель дохода, находящегося в середине ранжированного ряда распределения. Половина населения имеет доход ниже медианного, а вторая половина – выше.

Средний доход – общий средний уровень дохода всего населения.

Децильный коэффициент дифференциации доходов населения кd показывает, во сколько раз минимальные доходы 10 % самого богатого населения превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченного населения:

где d9, d1 – девятый (самые высокие доходы) и первый (самые низкие доходы) децили соответственно.

Коэффициент фондов кd – это соотношение между средними доходами в десятой и первой децильных группах:

где d10, d1 – среднедушевой доход соответственно 10 % населения с наименьшими доходами и 10 % населения с самыми высокими доходами.

Коэффициент концентрации доходов Джини кG показывает распределение всей суммы доходов населения между его отдельными группами и определяется по формуле

где xi – доля населения, принадлежащая к i-й социальной группе в общей численности населения; yi – доля доходов, сосредоточенная у i-й социальной группы населения; n – число социальных групп; cum уi – кумулятивная (исчисленная нарастающим итогом) доля дохода.

Коэффициент Джини изменяется в пределах от 0 до 1. При равномерном распределении доходов коэффициент Джини стремится к нулю.

Чем выше поляризация доходов в обществе, тем ближе коэффициент к единице. Для графического изображения степени неравномерности распределении доходов строится кривая Лоренца (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Кривая Лоренца

При равномерном распределении доходов каждая 20%-я группа населения имела бы 1/5 доходов общества. На рис. 1.2 диагональ квадрата означает равномерное распределение. При равномерном распределении линия концентрации представляет собой вогнутую вниз кривую. Чем больше отклонение кривой Лоренца от диагонали квадрата, тем выше поляризация доходов общества. Коэффициент Джини можно рассчитать по кривой Лоренца как отношение площади фигуры, образуемой кривой Лоренца и линией равномерного распределения Sа, к площади треугольника ниже линии равномерного распределения Sa+b:

Уровень бедности – это удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения. Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимальной продовольственной корзины, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи исходя из доли затрат на эти цели в бюджетах у 10 % низкодоходных домашних хозяйств.

Источниками изучения доходов и расходов населения являются баланс денежных доходов и расходов населения и данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.

Расходы населения состоят:

– из расходов на покупки продуктов питания, непродовольственных товаров и оплату услуг;

– расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, обязательных платежей, взносов, погашением кредита, возвратом ссуд, а также расходами на покупку недвижимости и др.;

– сбережений населения.

Основная доля расходов (около 80 %) населения приходится на покупку товаров и оплату услуг. Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, является индекс стоимости жизни. Он определяет величину стоимости поддержания определенного уровня жизни.

Вопрос 8. Показатели номинальных и реальных доходов населения

Статистика исследует количественные характеристики формирования общего объема доходов населения, структуру этих доходов, распределение между отдельными группами населения. В соответствии с методикой Системы национальных счетов расчета баланса денежных доходов и расходов населения исчисляются номинальные денежные доходы и располагаемые доходы домашних хозяйств.

Показатели номинальных доходов всегда характеризуют сумму начисленных доходов. Таков и основной показатель денежных трудовых доходов - номинальная заработная плата как сумма денег, начисленная работникам и являющаяся вознаграждением за выполненную работу (в международной статистике труда это соответствует понятию заработка или вознаграждения - брутто). За вычетом налогов и обязательных платежей номинальные доходы населения преобразуются в располагаемые доходы, т. е. доходы, фактически остающиеся в распоряжении населения. Поэтому их можно считать

конечными доходами.

Располагаемый денежный доход W определяется путем вычета из номинальных денежных доходов НДД обязательных платежей и взносов ОПВ:

При наличии инфляции рост денежных доходов не всегда может свидетельствовать об улучшении уровня жизни населения, поскольку фактор изменения цен влияет на покупательную способность денег. С помощью корректировки на индекс потребительских цен располагаемые денежные доходы за исследуемый период рассчитываются в реальном выражении.

Показатель реального денежного дохода населения G рассчитывается путем деления располагаемого денежного дохода W на индекс потребительских цен Ip :

Реальные доходы населения всегда характеризуются количеством потребительских товаров и

платных услуг, которые могут быть приобретены на конечные доходы населения в целях

удовлетворения своих личных потребностей в потреблении и накоплении. Следовательно, реальные доходы зависят еще от динамики цен на потребительские товары и услуги, т. е. они будут повышаться при увеличении конечных доходов и неизменном уровне цен и будут понижаться при неизменных доходах и росте цен. Поэтому реальные доходы населения за период определяются соотношением его конечных доходов за этот период и индекса потребительских цен.

Вопрос 9.Статистика расходов населения

Важными характеристиками уровня жизни населения являются уровень и структура потребления материальных благ и услуг, где объектами статистического наблюдения являются потребительские единицы (условная единица). Потребление является заключительной стадией воспроизводственного процесса, сводящейся к

использованию произведенного продукта для удовлетворения определенных потребностей. Различают

промежуточное и конечное потребление.

Промежуточное потребление - это стоимость продуктов и рыночных услуг, потребленных в

течение данного периода с целью производства других продуктов и услуг (отражено в счете

производства Системы национальных счетов). Это потребление - есть процесс производства продукта,

не выходящий за его рамки. В состав промежуточного потребления включаются материальные

продукты и материальные услуги, расходы предприятий и организаций, осуществляемые в интересах

производства (хотя они могут соответствовать также интересам работников), нематериальные услуги.

Конечное потребление, или собственно потребление населения - это расходы хозяйственных

единиц на продукты и услуги, используемые непосредственно для удовлетворения текущих

индивидуальных и коллективных потребностей людей (отражено в счете использования доходов

Системы национальных счетов). Они группируются в зависимости от того, кто фактически финансирует

расходы: потребительские расходы домашних хозяйств (основного сектора внутренней экономики)

финансируются за счет личного бюджета населения: государственных учреждений (другого сектора

экономики) - за счет государственного бюджета; некоммерческих общественных организаций (еще

одного из секторов) - за счет добровольных взносов членов этих организаций и пожертвований, а также

доходов от своей собственности.

Они дают возможность сопоставить между собой по уровню потребления домашние хозяйства с различными по возрасту и полу потребительскими единицами (по шкале коэффициентов приведения за условную потребительскую единицу принимается, например, мужчина в возрасте 18 - 59 лет). Используя потребительскую единицу, можно рассчитать показатель среднедушевого потребления как отношение количества потребленного продукта питания к числу условных потребителей.

Важнейшей реальной величиной конечного потребления является объем фактического потребления домашних хозяйств, которое обеспечивается не только за счет реального дохода, но и за счет социальных трансфертов.

Объем фактического потребления включает потребление товаров и услуг. Все товары, потребляемые населением, имеют следующую структуру:

товары первой необходимости (продукты питания, повседневная одежда, жилье и т.д.);

товары отложенной необходимости (книги, бытовая техника, теле- и радиоаппаратура, машины и т.д.);

предметы роскоши (дорогая одежда, дорогая мебель, ювелирные изделия, деликатесные продукты питания и т.д.).

В объеме услуг принято выделять:

услуги производственные (ремонт бытовой техники, ремонт предметов повседневного потребления и т.п.);

услуги хозяйственного назначения (внутренний ремонт жилья, наружный ремонт жилья и т.п.);

Все услуги могут быть предоставлены либо на бесплатной основе, либо на платной (рыночные услуги).

Часть денежных затрат на покупку потребительских товаров и личных услуг текущего потребления есть потребительские расходы населения. Почти половину всех расходов в бюджете домашних хозяйств составляют затраты на питание. Чем выше абсолютная величина затрат на питание в среднем на одного члена домохозяйства, тем ниже уровень жизни данного домохозяйства, и наоборот.

Широко используемым статистическим показателем потребления является уровень личного потребления (индивидуального потребления). Он исчисляется как отношение объема товаров и услуг, потребленных населением за год, к среднегодовой численности населения как в целом, так и по групповым показателям. Статистические данные личного потребления характеризуют не только благосостояние населения, но и важны для определения многих макроэкономических показателей.

В статистике потребления используются различные коэффициенты и индексы.

Динамика общего потребления изучается с помощью агрегатного индекса объема потребления Iоп , который рассчитывается следующим образом:

где a1 , a0 - количество потребленных товаров в отчетном и базисном периодах; b1 , b0 - количество потребленных услуг в отчетном и базисном периодах; p0 , r0 - цена товара и тариф за определенную услугу в базисном периоде.

При статистическом исследовании зависимости объема потребления от дохода используется коэффициент эластичности Кэ , который характеризует величину возрастания или снижения потребления товаров и услуг при росте дохода на 1% (в теории статистики это формула А. Маршалла):

где х, у - начальные доход и потребление;

, - приращения начальных дохода и потребления за определенный период.

, - приращения начальных дохода и потребления за определенный период.

Если Кэ > 1, то потребление растет быстрее, чем доходы.

Если Кэ = 1, то между доходом и потреблением имеет место пропорциональная зависимость.

Если Кэ < 1, то доход растет быстрее, чем потребление.

Вопрос 10. Статистика национального дохода

Статистика национального дохода изучает все фазы его движения: производство, распределение, перераспределение и конечное использование. Им соответствуют и методы исчисления национального дохода страны и союзных республик: производственный, распределительный и метод конечного использования.

Статистика национального дохода является мощным орудием экономической науки и анализа. Объем производства продукции в экономике равен ее совокупному доходу. К основным показателям статистики национального дохода относятся: а) объем произведенного национального дохода в целом и в расчете на душу населения; б) отраслевая и социальная структура произведенного национального дохода; в) структура распределения и перераспределения национального дохода; г) объем и состав доходов в сфере материального производства и непроизводственной сфере деятельности; д) объем, состав и структура фондов потребления и накопления; е) динамика физического объема произведенного и использованного национального дохода и его составных частей.

Рост Н. д. зависит от двух факторов: темпов прироста производительности труда (интенсивный) и темпов прироста численности людей, занятых в материальном производстве (экстенсивный). Сумма чистой продукции отдельных отраслей материального производства — произведенный Н. д. Если же подсчитать сумму фондов потребления и накопления, получим т. н. использованный Н. д. Он меньше произведенного на сумму потерь в народном хозяйстве (а также сальдо внешней торговли).

В современной трактовке источники Н. д. не ограничиваются только материальным производством: они включают также всю деятельность по производству услуг, роль который в последние десятилетия быстро возрастает. В этой трактовке Н. д. — это весь чистый национальный продукт, отличающийся от валового национального продукта на объем амортизации. Можно отметить три подхода к исчислению Н. д.:

а) подход, основанный собственно на доходах [income approach], — Н. д. как сумма доходов от экономической деятельности (прибылей, ренты, заработной платы); т. е. это общий доход, полученный поставщиками ресурсов за их вклад в производство ВНП. Он равен ВНП, за вычетом отчислений, не являющихся чьим-либо доходом;

б) подход, основанный на исчислении расходов [expenditure approach]. Здесь Н. д. — суммарная стоимость затрат на потребление и инвестиции, накопление запасов и др.; при таком подходе Н. д. распадается на выплаты: во-первых, домохозяйствам (заработная плата, процент, дивиденды и рента), расходуемые на потребление (обозначается С); во-вторых, правительству (налоги, за вычетом субсидий, идущие на государственные расходы) — G; в-третьих, владельцам предприятий (прибыли, инвестируемые в экономику) — I;

в) подход, основанный на исчислении выпуска продукции . Здесь Н. д. выступает как совокупная стоимость всей продукции отраслей народного хозяйства.

В настоящее время в России Н. д. как официальный обобщающий показатель не фигурирует. Однако он сохраняет, безусловно, аналитическое значение и в этом качестве используется в системе национальных счетов.

При анализе экономической динамики применяется индекс физического объема Н. д.; для его исчисления чистая продукция разных лет оценивается в сопоставимых ценах (непосредственно приведенных к определенной дате или — для длительного периода — рассчитанных цепным методом). При анализе в статике процессов распределения и перераспределения Н. д. необходимо его исчисление в фактических (текущих) ценах. Последние используются, впрочем, и при анализе динамики, характеризуя ценностные сдвиги за исследуемый период. Как параметр в ряде экономико-математических моделей развития народного хозяйства применяется соотношение между фондом потребления и фондом накопления в Н. д. Оно служит одним из факторов, определяющих эффективность экономического развития. См. также Валовой национальный продукт, Валовой внутренний продукт, Норма накопления, Национальные счета, Национальный продукт.

Вопрос 11

Вопрос 12. Государственная общероссийская и краевая молодежная политика

Государственная молодёжная политика — система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

С момента своего официального возникновения в 1992 году государственная молодежная политика в нашей стране неизменно называла обеспечение занятости и гарантий профессиональной подготовки и трудоустройства в качестве одного из приоритетных направлений.

В Указе Президента РФ "О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики" № 1075 от 16.09.1992 г. обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи названо в первом же пункте.

В "Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Верховного Совета РФ № 5090-1 от 03.06.1993 года, которые официально действуют по сей день, обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи описано более подробно. Оно включает в себя обеспечение условий для достижения экономической самостоятельности и реализации права молодых людей на труд. В качестве мер и средств при этом указаны:

- учет специфики молодежной рабочей силы при осуществлении государственной молодежной политики, в том числе интересов наименее защищенных групп молодежи при определении мер социальной поддержки в период временной незанятости;

- использование экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, повышающих заинтересованность предприятий в предоставлении услуг по трудоустройству и приеме на работу молодежи, профессиональном обучении, повышении квалификации и переподготовке молодых работников;

- установлении квот для приема на работу молодежи из числа социально незащищенных категорий и закрепление ответственности работодателей при невыполнении обязательств по квотированию;

- осуществление мер, облегчающих переход от учебы к труду, в том числе путем создания специализированных служб занятости, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки, организации общественных работ.

Аналогичные и дополнительные меры указаны также в Законе Краснодарского края «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае», который был принят Законодательным Собранием Краснодарского края 24 февраля 1998 года.

Основные направления государственной молодежной политики Краснодарского края указаны в главе II статье 4.

Государственное содействие решению проблемы занятости молодежи направлено на:

- обеспечение занятости молодежи с учетом национальных, культурных традиций, а также исторически сложившихся в крае видов занятости;

- обеспечение равных возможностей для молодых граждан в реализации права на добровольный труд и свободный выбор рода деятельности;

- поддержку трудовой и предпринимательской инициативы молодых граждан, содействие развитию их способностей к производительному и творческому труду;

- обеспечение социальной защиты молодежи в области занятости, проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости молодых граждан, испытывающих трудности в поиске работы и нуждающихся в социальной защите, в соответствии с федеральным законодательством;

- предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы;

- поощрение работодателей, которые сохраняют действующие и создают новые рабочие места для молодых граждан, испытывающих трудности в поиске работы и нуждающихся в социальной защите;

- координацию деятельности в области занятости молодежи с деятельностью по другим направлениям экономической и социальной политики в крае;

- координацию деятельности органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, профессиональных союзов работников, работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости молодежи.

Ежегодно в Краснодаре реализуется «Программа занятости молодежи». Основными ее задачами являются обеспечение временной занятости подростков (в первую очередь социально незащищенных), а также расширение возможностей трудоустройства студентов и молодых специалистов.

Реализация программы ведется по направлениям:

Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет.

В этом направлении осуществляется:

- организация работы выездных молодежных трудовых отрядов (более 1600 человек в год);

- организация работы по благоустройству города, объектов социально-культурного назначения на базе подростковых клубов (более 1600 человек в год);

- организация трудовой занятости несовершеннолетней молодежи в свободное от учебы время (около 8,5 тыс. человек в год);

- организация рабочих мест на базе трудовых лагерей дневного пребывания (1600 рабочих мест);

- организация международных трудовых лагерей (200 человек.);

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних инвалидов (более 230 человек);

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел (480 человек);

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на производственной базе учреждений образования (структурных подразделений детских домов, учебных комбинатов и т. п. - 269 человек)

Организация на базе постоянной занятости социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетней молодежи, склонной к совершению преступлений и правонарушений (1000 человек).

Также необходимо отметить, что в крае существуют организации, деятельность которых направлена на помощь выпускникам в трудоустройстве, одна из них называется Совет по содействию занятости и трудоустройства выпускников. Находится данная организация в Краснодаре.

Вопрос 13. Основные направления статистики образования

Российская система образования многоступенчатая, охватывающая процесс становления личности от 3 до 30 лет, представляет собой одну из ведущих отраслей экономики.

Существуют два подхода к учету предложения образовательных услуг системой образования. Первый подход — отраслевой, основанный на учете лишь юридических лиц (учебных заведений) — второй подход заключается в учете всего объема услуг в сфере образования, которые оказываются как юридическими, так и физическими лицами. Осуществление второго подхода возможно через лицензирование деятельности в этой области не только учебных заведений, но и физических лиц. В практике статистического учета реализуется первый подход. Однако такой подход ведет к недоучету части услуг в области образования, которые оказываются физическими лицами.

Организация статистики образования в России предусматривает сбор и разработку данных по общеобразовательным учреждениям, учебным заведениям начального профессионального образования и учреждениям дополнительного образования

Министерством образования РФ. Госкомстат РФ собирает и обобщает данные о деятельности дошкольных государственных высших и средних профессиональных учебных заведений, негосударственных школ и вузов. Система показателей федерального статистического наблюдения содержит информацию о числе учебных заведений, характеристики приема учащихся и выпуска, численности и состава преподавательских кадров, состояния материально-технической базы учебных заведений.

Дошкольное обучение

Дошкольное образовательное учреждение (ясли, детские сады и др.) реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, обеспечивающие воспитание, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Статистика дошкольного воспитания собирает и анализирует: данные, характеризующие численность детей, посещающих дошкольные учреждения (ДУ): число таких учреждений, их распределение по видам; численность, состав и уровень образования педагогических работников в них; данные о фонде оплаты труда и сумме оплаты родителями платных услуг по содержанию и воспитанию детей.

На базе собранной информации статистика рассчитывает обобщающий показатель обеспеченности детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно дошкольными учреждениями

|

| Численность детей в возрасте от 1 – 6 лет, посещающих дошкольные учреждения | ||

| Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно | – | Численность учащихся общеобразовательных школ в возрасте 6 лет | |

Для измерения соотношений между числом мест в дошкольных учреждениях и численностью детей (фактически посещающих ДУ и потенциально возможной численности детей дошкольного возраста) используются следующие два показателя:

• на 100 детей, посещающих дошкольные учреждения, приходится мест

| Обеспеченность местами детей, находящихся в ДУ |

| Число мест в дошкольном учреждении |

| Численность детей, посещающих ДУ |

• на 1000 детей дошкольного возраста приходится мест в дошкольных учреждениях

| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях |

| Число мест в дошкольном учреждении | ||

| Число детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно | – | Численность учащихся общеобразовательных школ в возрасте 6 лет | ||

Статистика школьного и внешкольного образований

Общеобразовательные школы реализуют программы начального общего, основного общего и среди его (полного) образования, являются звеном системы непрерывного образования и предоставляют всем российским гражданам возможность реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего образования в пределах государственных стандартов.

Статистка анализирует изменение общей численности учащихся. Движение обучающихся в течение учебного года изучается с помощью следующего управления:

где  и

и  — численность учащихся на начало и конец учебного года;

— численность учащихся на начало и конец учебного года;

П — поступление и перевод учащихся в течение года;

В — выпуск и выбытие учащихся в течение года.

На основе такой информации вычисляются следующие два показателя:

• средняя численность учащихся за учебный год

• средняя численность учащихся за календарный год

Изучаются не только динамика общей численности учащихся, но и распределение учащихся по классам. Успеваемость школьников оценивается через показатель коэффициента перевода учащихся в последующий класс. До 90-х гг. рассчитывался удельный вес второгодников. Оценивать условия обучения в общеобразовательных школах можно через показатели сменности занятий; удельный вес школ и долю учащихся, занимающихся во вторую и третью смены. Эти показатели имеются в государственной статистике.

Важное социальное значение имеет охват молодежи школьного возраста школьным образованием, который измеряется отношением числа детей, обучающихся в школах, к общему числу детей школьного возраста. В последние годы обострилась проблема трудоустройства молодежи после окончания школы. С 1992 г. Комитетом по труду и занятости РФ ведется учет безработных и незанятых выпускников школ.

Педагогические кадры общеобразовательных школ характеризуются показателями штатной численности учителей, совместителей. Из общего числа педагогов выделяются группы по уровню образования, специальности и стажу педагогической работы. Изучаются движение педагогических кадров (прием, увольнение), текучесть и закрепляемость учителей, особенно молодых педагогов. Учитываются и фонд оплаты труда работников общеобразовательных школ, и среднемесячная заработная плата.

К показателям, характеризующим материальное положение школ, относятся: обеспеченность учебных заведений зданиями, оборудованием учебных кабинетов и мастерских, вычислительной техникой, физкультурными залами, столовыми и буфетами с горячим питанием: фиксируется площадь учебных помещений.

Статистика общеобразовательных школ дополняется данными о деятельности внешкольных учреждений.

Анализ развития школьного образования проводится на разных уровнях обобщения данных:

• по школьному образованию в целом;

• по данным общеобразовательных школ различных форм собственности;

• по ступеням обучения:

• по регионам;

• по каждой отдельной школе.

Рассмотрим специфику изменения системы показателей для каждого из перечисленных уровней, характеризующего изменение финансовых, трудовых, материальных и институциональных ресурсов и их соответствие изменению численности учащихся школ и детей и подростков соответствующего возраста, В качестве метода анализа будем использовать сравнение фактической динамики показателей, входящих в систему, с социально-экономической нормалью. Под социально-экономической нормалью понимается теоретически обоснованное соотношение изменений показателей. исходя из предположения об обеспечении качества среды обучения.

Для школьного образования в целом социально-экономическая нормаль имеет следующий вид:

где  — индекс изменения значения данного показателя в данном периоде по сравнению с предыдущим периодом (годом);

— индекс изменения значения данного показателя в данном периоде по сравнению с предыдущим периодом (годом);

Р — текущие расходы общеобразовательных школ;

А — число общеобразовательных учреждений;

В — численность учителей;

У — численность учащихся общеобразовательных школ;

Д — численность детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Для общеобразовательных школ различных форм собственности социально-экономическая нормаль приобретает вид:

Для каждой ступени школьного обучения социально-экономическая нормаль имеет следующий вид:

где  — число классов на j-й ступени обучения;

— число классов на j-й ступени обучения;

— численность учащихся, обучающихся:

— численность учащихся, обучающихся:

а) в начальных (1—3) классах,

б) в основных базовых (5—9) классах,

в) в старших классах (10—11).

— численность молодежи в возрасте:

— численность молодежи в возрасте:

а) от 6 до 9 лет включительно,

б) от 10 до 15 лет включительно,

в) от 1бдо 17 лет включительно,

Для отдельного региона социально-экономическая нормаль преобразуется следующим образом:

Для каждой отдельной школы

Анализ на основе нормали позволяет оценить степень согласованности в тенденциях спроса (численности обучающихся) и предложения общеобразовательных услуг и обеспеченности их финансовыми, трудовыми, материальными и институциональными ресурсами. Одновременно становится возможным измерить степень ресурсной рассогласованности (на основе коэффициентов опережения) и выявить наиболее «узкие» места развития системы образования. Достижение качественных изменений в среде обучения возможно в условиях даже стабильного финансирования (при отсутствии инфляции). Это можно обосновать, перейдя от нормали к индексной системе, на основе следующей системы показателей:

Если провести расчеты в соответствии с нормалью по каждой школе, каждому району, то можно объединить школы или районы в две группы: с благоприятными условиями развития среды для повышения качества общеобразовательных услуг; с неблагоприятными условиями развития среды сферы школьного образования. Такая группировка может быть использована для обоснования выборки школ при проведении выборочных опросов как учащихся, так и учителей и учитываться путем корректировки программы опроса в каждой выделенной группе.

Профессиональное образование

Система профессионального образования включает разветвленную сеть государственных высших, средних профессиональных учреждений, учебных заведений начального профессионального образования, институты повышения квалификации специалистов; учебные центры для переобучения безработных, отделения и филиалы зарубежных учебных заведений, негосударственные учебные заведения, центры дистанционного обучения.

Государственной статистикой учитываются число учреждений начального профессионального образования, численность учащихся в них, в том числе по отделениям на базе основной школы, на базе полной средней школы и группы молодежи, не получающей среднего образования. Изучаются движение учащихся, прием и выпуск. Численность выпущенных (подготовленных) рабочих кадров распределяется по отраслям экономики и профессиональным группам.

Основной формой подготовки специалистов выступает обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, Государственная статистическая отчетность деятельности учебных заведений данных видов, представляемая на начало учебного года, использует следующую систему показателей:

• число и состав учебных заведений; показатели численности, состава и движения (прием, отсев, выпуск, перевод) учащихся;

• результаты конкурса, распределение принятых по формам обучения (дневная, вечерняя, заочная), распределение студентов по формам обучения, по курсам, по отраслевым группам;

• распределение выпускников по отраслевым направлениям и группам специальностей, их трудоустройство;

• численность студентов, обучающихся по системе целевой контрактной подготовки.

К показателям педагогических кадров в статистической отчетности относятся:

• численность их;

• распределение педагогов по уровню образования, стажу работы, возрасту, занимаемым должностям и окладам;

• численность преподавателей, имеющих ученую степень кандидатов или докторов наук.

Показатели материально-технического обеспечения учебных заведений характеризуют:

• наличие и использование учебных и лабораторных зданий, помещений;

• обеспеченность учебными местами, оборудованными компьютерами;

• обеспеченность студентов местами в столовых, общежитиями и библиотеками.

На основе данных ведомственной статистики разработана методика определения рейтинга высших учебных заведений. Система показателей высших учебных заведений, подготовленная Государственной инспекцией по аттестации учебных заведений России совместно с Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов, включает следующие разделы:

• оценка качества подготовки выпускников, их соответствие квалификационным требованиям;

• характеристика содержания образования;

• качество набора;

• эффективность системы оценок качества подготовки выпускников и студентов;

• состояние кадрового потенциала;

• состояние структуры вуза;

• эффективность научно-исследовательских работ;

• эффективность взаимосвязей учебного и исследовательских процессов;

• финансовое, материальное обеспечение вуза;

• состояние технологии обучения;

• эффективность оценки и аттестации преподавателей.

Каждый из приведенных выше разделов содержит определенный набор показателей, раскрывающих содержание данного раздела. На основе таких подробных наборов показателей формируются два обобщающих показателя. Один из них характеризует качество подготовки специалистов, другой — материальное и финансовое положение учебного заведения.

Наиболее подробно послевузовское обучение отражается в статистике подготовки кадров высшей научной квалификации (аспирантов и докторантов). К основным статистическим показателям относятся:

• число и виды организаций, ведущих подготовку;

• численность, состав аспирантов и докторантов по полу, возрасту, формам обучения, отраслям наук; их прием и выпуск, в том числе выпуск с защитой диссертации;

• численность лиц, утвержденных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) России в ученых степенях кандидата и доктора наук, по отраслям наук, с распределением по полу и возрастным группам.

На уровне субъектов Российской Федерации возникает необходимость мониторинга развития образования и изучения соотношений и преемственности различных видов, ступеней и форм обучения в целях достижения социальной справедливости и эффективности, а также обеспечения качественного улучшения инфраструктуры образования.

Вопрос 14. Показатели уровня образования населения

Уровень образования населения является одним из показателей уровня жизни населения. Уровень образования одновременно выступает и как социальный и как экономический показатель, характеризующий уровень развития общества и общественных отношений.

Основным источником информации об уровне образования населения является перепись. Программа переписи предусматривает получение сведений об уровне образования каждого человека, а также о типах учебных заведений, в которых он учится или закончил. Значительное внимание уделяется изучению подготовки и повышению квалификации занятого населения. Такое изучение осуществлялось по данным единовременных учетов как рабочих, так и специалистов со средним специальным и высшим образованием. Сведения об уровне, профиле обучения и профессиональной подготовке включены в программы периодических выборочных опросов незанятого населения, проводимых службами государственной статистики с 1992 г.

Главным источником информации о государственных учреждениях образования остается государственная статистическая отчетность, представляемая раз в год. Программа отчетности содержит: сведения о численности, составе и движении обучающихся, профессиональной подготовке педагогов и продолжительности педагогической работы; данные о материальной обеспеченности и финансовые показатели деятельности учебных заведений. Разнообразные данные собираются в выборочных обследованиях обучающихся, проводимых не только статистическими службами, но и педагогами, медиками, социологами и другими специалистами. Менее распространены исследования уровня жизни учителей школ, мастеров и педагогов профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений.

Как уже отмечалось, измерение уровня образования населения осуществляется при проведении переписей населения, в ходе выборочных опросов. В процессе разработки программы переписи определяются критерии образованности (грамотности). Исходя из программы переписи создается методика построения обобщающих показателей образования населения в целом и отдельных социально-демографических групп, изучения их дифференциации и динамики.

В современных условиях стали актуальными проблемы:

- доступности образования для населения с разным уровнем платежеспособности;

- выявления приоритетов в развитии системы обучения;

- выработки понятия и методики измерения качества образования.

На основе материалов переписи формируются два вида обобщающих показателей.

К первому виду относятся показатели состояния, которые характеризуют удельный вес населения, имеющего определенный уровень образования, и продолжительность обучения.

Наиболее распространенными показателями здесь являются:

- процент грамотных среди населения в возрасте 15 лет;

- уровень грамотности среди взрослых;

- число лиц, имеющих высшее, неполное и незаконченное высшее, среднее специальное и среднее (полное и неполное) образование на 1000 населения в возрасте 1 5 лет и старше (или на 1000 занятого населения);

- число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше;

- средний уровень образования в годах обучения. При этом наличие начального образования приравнивается 4 годам, высшего - к 15.

Обобщающие показатели второго вида включают характеристики процесса, которые определяются отношением численности контингента обучающихся на данной ступени к численности населения соответствующего возраста. Такие показатели могут быть вычислены на валовой (в числителе показывается численность обучающихся без учета возраста, включая второгодников) и на чистой (в числителе - численность обучающихся в возрастном интервале, соответствующем данной ступени обучения) основах. Наиболее распространенные из этих показателей включают:

- высшее образование в нашей стране может быть получено, как правило, в возрасте 22 - 25 лет. поэтому численность лиц с высшим образованием более корректно соотносить с численностью населения в возрасте 25 лет и старше.

- брутто-коэффициент набора в целом и по ступеням обучения - долю детей соответствующего возраста, зачисленных (поступивших) на различные ступени обучения;

- охват (общий и частные, валовой и чистый) - отношение учащихся определенной ступени обучения к численности населения в возрастной группе, соответствующей данной ступени образования [Enrolment ratio (gross and net)];

- долю учеников данной ступени, полностью закончивших обучение, относительно численности учащихся этой ступени образования. Например, долю детей-учеников начальной школы, закончивших 3-й класс, относительно численности учащихся начальной школы. Для измерения доступности к компьютерной сети Internet рассчитывается показатель численности пользователей (Internet users) на основании данных о подписчиках.

Материалы переписей населения позволяют проанализировать структуру, динамику и дифференциацию уровней образования городского и сельского населения, мужчин и женщин, занятого и незанятого населения.

Индекс образования отражает уровень грамотности взрослого населения (две трети значения) и комбинированный показатель совокупной доли учащихся (одна треть значения). Уровень грамотности позволяет узнать, сколько процентов населения овладело чтением и письмом, в то время как совокупная доля учащихся указывает процент учащихся начиная с детских садов и заканчивая послевузовским образованием.

Образование — важнейшая составляющая показателя «качество жизни». Индекс образования, в частности, учитывается при определении уровня экономического развития, который является ключевым критерием при ранжировании стран на развитые, развивающиеся и наименее развитые.

Вопрос 15. ЖКХ как объект статистического изучения

Совершенствование статистической деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства основывается на организации проведения новых статистических наблюдений:

- за рынком жилья и созданием жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения и соответствующего его платежеспособному спросу;

- за развитием институтов долгосрочного жилищного финансирования граждан (ипотечное кредитование на цели приобретения жилья, кредитование участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов, кредитование индивидуального жилищного строительства, жилищно-накопительные формы и другое) и банковского сектора, предоставляющего гражданам долгосрочные кредиты на эти цели;

- за тарифно-ценовой политикой в сфере жилищно-коммунальных услуг в условиях развития конкурентной среды;

- в области управления многоквартирными домами.

Статистика жилищно-коммунального хозяйства - отрасль статистики, которая изучает наличие, состав и состояние жилищного фонда, его благоустройство, жилищные условия населения, производственную деятельность предприятий и служб, обеспечивающих население водоснабжением, теплом, газом, гостиницами и другими видами благоустройства населенных пунктов.

Объектом статистического наблюдения в жилищном хозяйстве являются жилые помещения и проживающие в них лица, а также семьи, состоящие на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий. Единицей статистического наблюдения в отрасли являются жилищно-эксплуатационные организации, домовладения и отдельные строения.

Объектом статистического наблюдения в коммунальном хозяйстве является деятельность различных предприятий и служб коммунального хозяйства - водопроводов, канализаций, теплоснабжения, гостиниц. Единицей статистического наблюдения в отрасли является конкретное коммунальное предприятие.

Формой статистического наблюдения являются годовая, квартальная статистическая отчетность, а также выборочные обследования.

Сводка данных по статистике ЖКХ производится в следующих разрезах:

• в целом по России и ее регионам;

• по городской и сельской местности;

• по формам собственности.

Вопрос 16. Системы показателей в статистике ЖКХ

I . Уровень обеспеченности населения жильем

При определении величины данного показателя используется информация об обеспеченности населения жильем. Источником данных является орган государственной статистики (по данным формы № 1-жилфонд, которая утверждена постановлением Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 г. № 26).

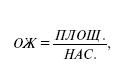

где ОЖ– уровень обеспеченности населения жильем в субъекте РФ (в РФ);

ПЛОЩ. – общая площадь жилищного фонда в субъекте РФ (в РФ) на конец года;

НАС. – общая численность населения в субъекте РФ (в РФ) на конец года.

II . Коэффициент доступности жилья

При определении величины данного показателя используются следующие данные:

1) средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья (в рублях в среднем за год). Находится как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, устанавливаемых органом государственной статистики. Источником данных является орган государственной статистики;

2) среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источником данных является орган государственной статистики.

Алгоритм расчета значения целевого индикатора по субъекту РФ

Величина целевого индикатора определяется как отношение средней рыночной стоимости типовой квартиры совокупной площадью 54 м2 к среднему годовому общему денежному доходу семьи из 3 человек в субъекте РФ.

Алгоритм расчета значения целевого индикатора в среднем по РФ

Величина целевого индикатора определяется как отношение средней по РФ рыночной стоимости типовой квартиры совокупной площадью 54 м2 к среднедушевому годовому общему денежному доходу семьи из 3 человек.

III . Доля семей, которые имеют возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

При определении величины данного показателя используются следующие данные:

1) средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья (в рублях в среднем за год). Определяется как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источником информации является орган государственной статистики;

2) доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в %). Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ условий кредитования банков и иных организаций, дающих ипотечные займы на покупку жилья. Источником информации является администрация субъекта РФ. В ситуациях, когда открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» рефинансирует немалую долю выдаваемых в субъекте РФ ипотечных кредитов и займов, в качестве средней части заемных средств может применяться часть заемных средств по программе Агентства;

3) процентная ставка по кредиту на покупку жилья (в % в год). Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ ставок по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источником информации является ЦБ РФ (форма 0409302, которая утверждена указанием ЦБ РФ от 27 июня 2004 г. № 1481-У). В ситуациях, когда Агентство рефинансирует немалую долю выдаваемых в субъекте РФ ипотечных кредитов и займов, в качестве средних процентных ставок могут применяться процентные ставки по программе Агентства;

4) срок кредита на покупку жилья (в годах). Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ сроков кредитования по ипотечным жилищным кредитам и займам в рублях. Источником информации является ЦБ РФ (форма 0409302, утвержденная указанием ЦБ РФ от 27 июня 2004 г. № 1481-У). В ситуациях, когда Агентство рефинансирует немалую долю выдаваемых в субъекте РФ ипотечных кредитов и займов, в качестве средних сроков кредитования могут применяться сроки кредитования по программе Агентства;

5) часть платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах заемщика с созаемщиками (в %). Рассчитывается на базе средних на рынке субъекта РФ условий по части платежа в доходе. Источником информации является администрация субъекта РФ. В ситуациях, когда Агентство рефинансирует немалую долю выдаваемых в субъекте РФ ипотечных кредитов и займов, в качестве средней части платежа в доходе может применяться часть платежа в доходе по программе Агентства;

6) разделение домашних хозяйств по уровню среднемесячного дохода. Источником информации является орган государственной статистики. В ситуации отсутствия допускается применение иных источников сведений о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей ссылкой на источник информации;

7) количество семей в субъекте РФ. Источником информации является орган государственной статистики[58]

Алгоритм определения величины целевого индикатора по субъекту РФ

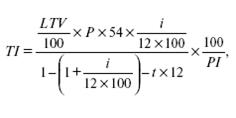

Минимальный общий доход семьи, нужный для покупки жилья, отвечающего эталонам обеспечения жилыми помещениями (54 м2 для семьи из 3 человек), за счет собственных и заемных средств, находится по формуле:

где TI – минимальный совокупный доход семьи (в руб. в месяц);

LTV – доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в %);

Р – средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья (в руб. в среднем за год);

i – процентная ставка по кредиту (в % в год);

t – срок кредита (в годах);

PI– доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в %).

Доля домашних хозяйств с общим доходом выше минимального (TI) находится исходя из информации о распределении домашних хозяйств по уровню среднемесячного дохода. В ситуации отсутствия информации о распределении домашних хозяйств по уровню среднемесячного дохода допускается применение сведений о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода с соответствующей сноской. В данном случае минимальный совокупный доход семьи (TI) делится на средний размер семьи (3 человека) и полученный минимальный доход 1 человека сопоставляется с данными о распределении населения по уровню среднедушевого месячного дохода для установления доли населения с доходами выше минимального.

Алгоритм определения величины целевого индикатора в среднем по РФ

Величина целевого индикатора в среднем по РФ определяется по формуле:

где ДСобщ– доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств в среднем по РФ;

ДСi – доля семей в одном субъекте РФ, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;

KCi – количество семей в одном субъекте РФ.

Вопрос 17. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения

Потребность в жилище относится к числу первичных жизненных потребностей человека. Жилище – это здания, щитовые домики, плавучие дома, прочие здания (помещения), используемые для жилья, а также исторические памятники, идентифицированные в основном как жилые дома с входящими в них жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. Жилищный фонд – это обобщенность всех жилых помещений, которые находятся на территории РФ (ст. 1 ЖК РФ).

Главная функция жилища – обеспечить человеку благоприятную среду обитания, т. е. благоустроенное жилье необходимо и для отдыха, и для работы, и для создания полноценной семьи. Среду обитания человека, которая определяет качество жизни члена общества, образует жилище, введенное в организацию коммунального и бытового обслуживания населения.

В обстановке рыночной экономики жилье представляет собой товар длительного пользования. Данный товар провоцирует большой дополнительный спрос (на ковры, мебель, бытовую технику, посуду и т. д.) и активизирует формирование многих сфер экономики. Так как жилье – дорогой товар, то он представляет собой один из главнейших факторов стимулирования сбережений населения, образования инвестиционных ресурсов.

Статистика обязана давать полную и объективную информацию о жилищном фонде и жилищных условиях населения, которая необходима, в частности, для проведения жилищной политики, т. е. разработки государством комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей в жилище. Последнего можно достичь с помощью решения статистикой следующих задач:

1) предоставление сведений об обеспеченности населения жильем, коммунальным и бытовым обслуживанием; оценка комфортабельности жилища и его состояния (степени изношенности);

2) выявление материалов о дифференциации жилищных условий разных социальных и демографических групп населения, о различии в жилищных условиях в разных регионах страны, в городах (малых, средних и крупных) и в сельской местности; создание основы для международных сопоставлений жилищных условий;

3) анализ состояния и движения жилищного фонда, проведения его капитального ремонта;

4) обеспечение информацией о развитии рынка жилья, о поведении на нем продавцов и покупателей, необходимой, с одной стороны, для развития финансовых институтов, обслуживающих рынок недвижимости, с другой – для разработки социальных гарантий и льгот в жилищной сфере;

5) отражение взаимосвязей между доходами населения, жилищными условиями и структурой потребления;

6) определение развития социальной инфраструктуры и оценка эффективности ее функционирования.

Существенность решения этих задач усложняется остротой жилищной проблемы в нашей стране, так как доступность жилья напрямую влияет на состояние демографических показателей страны.

Согласно перечисленным задачам статистические показатели жилищных условий населения и уровня его обслуживания можно разделить на несколько групп:

1) наличие, состояние и движение жилого фонда;

2) жилищные условия населения;

3) обслуживание и финансирование жилого фонда;

4) развитие социальной инфраструктуры и ее функционирование;

5) оценка населением жилищных условий и качества коммунального обслуживания;

6) развитие рынка жилья.

Вопрос 18. Содержание, задачи и основные направления статистики туризма и отдыха

Совокупность расположенных в стране (республике, области, районе) рекреационных учреждений, к которым относятся учреждения лечебно-оздоровительного отдыха, спортивного и познавательного туризма называют рекреационной сетью. Основным показателем развития рекреационной сети является плотность рекреационных учреждений, равная числу мест в них, приходящихся на 1 тыс. кв. км территории. В соответствии с этим территории делятся на сильно, средне и слабо рекреационно-развитые. Функциональное развитие рекреационных учреждений обусловлено их ориентацией на тот или иной вид рекреационной деятельности.

Экономическое значение туризма как источника денежных поступлений, обеспечения занятости населения, активизации регионального развития, фактора реструктуризации экономики в постиндустриальную эпоху постоянно возрастает. Индустрия туризма входит в число трех ведущих отраслей мирового хозяйства, незначительно уступая лишь нефтедобывающей, промышленности и автомобилестроению.

Демографические признаки (пол потребителей, их возраст; количество членов семьи) относятся к числу достаточно применяемых. Это обусловлено доступностью характеристик, их устойчивостью во времени, а также наличием между ними и спросом очень тесной взаимосвязи. По возрастному признаку можно выделить следующие сегменты, которым должно соответствовать и разное предложение туристского продукта:

-дети (до 14 лет), путешествующие как со своими родителями, так и без них;

-молодежь (15-24 года);

-относительно молодые, экономически активные люди (25-44 года), путешествующие семьями (с детьми);

-экономически активные люди среднего возраста (45-60 лет), путешествующие без детей;

-туристы старшего возраста (60 лет и старше).

Первый сегмент, относящийся к детскому туризму, зависит отрешения родителей и взрослых. Молодежь, в основном, предпочитает относительно дешевые путешествия с использованием менее комфортабельных средств размещения и транспорта. Для людей 25-44 лет характерно преобладание семейного туризма, поэтому необходима возможность использования детских площадок для игр, детских бассейнов и др. Потребители 45-60 лет предъявляют повышенные требования к комфорту и удобству, содержательным экскурсионным программам. Туризм "третьего" возраста требует не только комфорта, но и возможности получения квалифицированной медицинской помощи, персонального внимания со стороны обслуживающего персонала.

Социально-экономические признаки предполагают выделение сегментов потребителей на основе общности социальной и профессиональной принадлежности, образования и уровня дохода. Существенное влияние на туристское поведение оказывает уровень доходов в семье. Ряд исследователей утверждают, что уровень дохода выступает одним из критериев принадлежности к высшему, среднему или низшему слою общества. Известно, что материальное положение человека сказывается на его потребностях, предпочтениях, покупательском выборе. Различия в материальном положении населения порождают неоднородность туристского спроса. С одной стороны, туристский спрос расширяется за счет все большего вовлечения в туризм лиц со средним и даже относительно низким уровнем доходов по мере того, как потребность в отдыхе, связанном со сменой обстановки, с путешествием, превращается в одну из основных. С другой стороны, спрос на туристские поездки продолжают предъявлять лица с высоким уровнем доходов. Предложение туристского, продукта для этих двух различных групп должно быть различным. Если первых интересуют поездки, позволяющие получить максимальную скидку, основной целью их путешествия является отдых на море, при этом выбор места отдыха в основном определяется уровнем цен. Их принцип - за свои деньги получить все сполна.

Вторые предпочитают индивидуальные путешествия. Имея в основном высшее образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене впечатлений. Здесь представлены две возрастные категории: средний и "третий" возраст. Если лица "третьего" возраста путешествуют в составе групп, то представители среднего возраста предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами друзей и знакомых. У этих людей интерес представляют дальние путешествия продолжительностью 2-3 недели. Туристы интересуются сувенирами, причем это могут быть дорогостоящие изделия, свидетельствующие о том, что люди совершили далекое экзотическое путешествие.

Спрос на продукт обуславливают цели путешествий потребителей. Именно целью путешествия определяется вид туризма. Различают следующие виды туризма: маршрутно-познавательный, спортивно-оздоровительный, деловой и конгресс - туризм, курортный, лечебный, фестивальный, охотничий, экологический, шоп - туризм, религиозный, учебный, этнический и др.

Сезонные колебания и климатические условия страны также влияют на туристический спрос. Они имеют следующие особенности:

В северном полушарии наибольшая интенсивность спроса приходится на третий квартал года, а также на время рождественских и пасхальных каникул;

Сезонность спроса различается по видам туризма и территориям. Так, лечебно - познавательный туризм подвержен сезонности в меньшей степени, а морской и горнолыжный - в большей степени;

Различные районы пребывания имеют специфические формы сезонной неравномерности. Это дает право говорить о специфике неравномерности спроса в отдельном районе, стране, в масштабах всей планеты.

Сезонный характер предпочтений потребителя, играет большую роль при выборе им места отдыха. Например:

Сейчас очень стремительно развиваются средиземноморские курорты Турции, где существует длительный туристский сезон.

Эти курорты очень популярны у россиян, так как, уезжая в отпуск холодной осенью или зимой, можно в это время вдоволь насладиться Средиземным морем и мягким климатом. Тем более что туристу благоприятствует развивающая политика Турции, в результате чего можно совместить высококачественный и недорогой отдых.

Различают четыре сезона туристской деятельности:

Сезон пик - период, наиболее благоприятный для организации рекреационной деятельности людей, характеризующийся максимальной плотностью туристов и наиболее комфортными условиями для рекреации.

Сезон высокий - период наибольшей деловой активности на туристском рынке, время действия наиболее высоких тарифов на туристский продукт и услуги.