Частное Образовательное Учреждение

Высшего Образования

Институт международной торговли и права

Кафедра экономики и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Неокейнсианство и посткейнсианство: содержание и практический смысл»

Студент группы: 2Э Евгения Андреевна Колесникова

Научный руководитель: Д.э.н, зав. кафедрой экономики и управления Калинин А.Р.

Оценка: __« »__

______/Калинин А.Р./_____

(ПОДПИСЬ) (ДАТА)

Москва 2016

Содержание

1.Сущность неокейнсианства

1.1 Теория экономического

роста Р. Харрода и Е. Домара.

1.2 Теория экономического цикла А. Хансена

2.Неокейнсианские

доктрины государственного регулирования экономики

2.1 Особенности неокейнсианства в США и во Франции……………………………………………………………………..…....12

2.2 Инфляционная инерция и ее моделирование с помощью неокейнсианской кривой Филлипса……………………………………………15

3.Сущность посткейнсианства………………………………………..............17

3.1 Теория «Денежной экономики»…………………………………………..17

3.2 Посткейнсиантво и российская модернизация…………………………………………………………..………...19

Заключение………………………………………………….…………………....22

Список использованных источников…………………………………………………............................... 23

Введение

В послевоенный период теория кейнсианства занимала ведущее положение примерно до начала 1970-х гг. Но кризис 1974-1975 гг. заставил пересмотреть кейнсианский подход, основанный на стимулировании спроса.

Еще раньше, примерно с середины 50-х гг. среди экономистов возрос интерес к проблемам экономического роста. В этот период обострилось мировое соперничество; постепенно стал исчерпываться потенциал роста, возникший после окончания Второй мировой войны (недостаток товаров, нехватка жилищ, повышенный спрос на оборудование при наличии резервов валюты); повысилось внимание к проблемам развития стран третьего мира.

Актуальность данной темы заключается в том, что с середины 1950-х гг. до середины 70-х гг. XX в. многие теоретические положения Дж. Кейнса были восприняты многочисленными последователями, претерпели определенную эволюцию и используются до настоящего времени[1].

Неокейнсианство — школа макроэкономической мысли, сложившаяся в послевоенный период на основе трудов Дж. М. Кейнса [2]. Группа экономистов (особенно большой вклад внесли Франко Модильяни, Джон Хикс и Пол Самуэльсон) сделала попытку интерпретировать и формализовать учение Кейнса и синтезировать его с неоклассическими моделями экономики. Их работа стала известна как «неоклассический синтез», на её основе были созданы модели, которые сформировали центральные идеи неокейнсианства. Расцвет неокейнсианства пришёлся на 1950-е, 60-е и 70-е годы.

Неокейнсианство, теория государственно-монополистического регулирования капиталистической экономики и является модификацией кейнсианства применительно к исторической обстановке, сложившейся после 2-й мировой войны 1939-45 г.г. Видные сторонники неокейнсианства — Р. Харрод, Н. Калдор, Дж. Робинсон, Е. Домар, А. Хансен.

Посткейнсианство — это современное направление экономической науки [3]. Среди представителей этого направления выделяются следующие экономисты: Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983), Пьеро Сраффа (1898-1983), Николас Калдор (1908-1986), Хайман Филлип Мински (1919-1996), Михал Калецкий (1899-1970), Пол Дэвидсон, Филипп Эрестис и др.

Посткейнсианство возникло в 60—70-е годы XX века на волне критики теории Кейнса.

Объектом исследования является совокупность теорико-методологических и практических идей в экономическом учении последователей Дж. Кейнса, явивших собой основу их всемирно известных антикризисных доктрин на базе активного государственного регулирования экономики.

Предмет исследования: неокейнсианская и посткейнсианская модели как пример самоорганизации социальной системы через разработку мер обеспечения устойчивого развития экономики.

Целью данной работы является анализ неокейнсианского и посткейнсианского подходов к пониманию регулированию экономики на примерах в США, во Франции и в России.

Задачи работы:

- анализ теории последователей Дж. Кейнса применительно в США, во Франции и в России;

- проанализировать применения теорий в государственном регулировании экономики в США, во Франции и в России;

- применение теории «Денежной экономики» и инфляционной инерции, ее моделирование с помощью неокейнсианской кривой Филлипса.

1. Сущность неокейнсианства.

1.1 Теория экономического роста Р. Харрода и

Е. Домара

Уже впервые послевоенные десятилетия кейнсианское направление претерпело значительные изменения. Оно превратилось в неокейнсианство, расцвет которого продолжался до второй половины 1970-х гг. Когда говорят о неокейнсианстве, стремятся подчеркнуть то новое, что дали его представители по сравнению с наследием самого Дж. М. Кейнса.

Группа экономистов (Франко Модильяни, Джон Хикс, Пол Самуэльсон и др.) сделала попытку объяснить и абстрагировать учение Кейнса и синтезировать его с неоклассическими моделями экономики.

В 1937 г. Дж. Хикс предложил математическое выражение и графическую иллюстрацию концепции Дж. М. Кейнса.

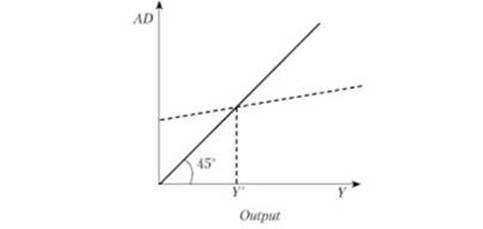

Распространению кейнсианства способствовала также модель Хансена–Самуэльсона, предложенная в 1948 г., и особенно ее графическая иллюстрация – знаменитая «45-я диаграмма» (рисунок 1). Данная модель показывала, что в системе может сложиться ситуация либо дефляции и безработицы, либо инфляции при полной занятости. В первом случае нужно увеличивать совокупные расходы (стимулирующая фискальная политика), во втором случае требуются меры, ограничивающие совокупные расходы (сдерживающая фискальная политика).

Вывод из данной модели: в экономике свободной конкуренции могут возникать такие состояния общего ухудшения, которые не устраняются автоматически, поэтому вмешательство государства в экономику неизбежно.

Рисунок 1 "45-градусное" кейнсианство Хансена – Самуэльсона[3]

Позднее «45-градусное кейнсианство» было подвергнуто критике по многим позициям. В первую очередь за то, что в самой модели отсутствует уровень цен, несмотря на рассуждения о дефляции и инфляции.

В 1940–1950-е гг. несколько

американских ученых во главе

с П. Самуэльсоном приложили большие усилия к тому, чтобы увязать новую

кейнсианскую макротеорию с микроэкономическим анализом неоклассической школы, т.е. микроэкономику неоклассиков они попробовали нанизать на макроэкономическую схему Кейнса. Так возник «Великий Неоклассический Синтез» (ВНС).

Две главные идеи ВНС:

- макроэкономика – это не есть что-то отдельное и самостоятельное. Ее функциональные связи формируются из множества микроэкономических событий и процессов. Последние были описаны неоклассической теорией, и это описание в общем сохраняет свою силу;

- современная экономическая система (западного типа) может успешно бороться с безработицей и инфляцией, если в ней удастся совместить два начала:

- эффективное воздействие государства на рынок как единое целое;

- свобода поведения производителя и потребителя.

В 1940-е гг., когда государства с рыночной экономикой быстро развивались, проблема экономического равновесия приобрела новое содержание. Необходимо было выяснить условия, при которых в долгосрочном периоде можно поддерживать высокие и стабильные темпы экономического роста, обеспечивать полную загрузку производственных мощностей и полную занятость. Так, в конце 1940-х – начале 1950-х гг. появились работы экономистов, в которых они выступили с неокейнсианской теорией экономического роста. Среди них: Евсей Домар(1914–1997), Рой Харрод(1900–1978),Николас Калдор (1908–1986), Элвин Хансен(1887–1976).

Особенности методологии неокейнсианцев:

- последователи Дж. М. Кейнса, опираясь на основные понятия и методологию его теории, в центр внимания поставили проблемы регулирования расширенного воспроизводства;

- в дополнение к мультипликатору инвестиций неокейнсианцы вводят акселератор – показатель, обозначающий зависимость изменения инвестиций от изменения величины национального дохода;

- неокейнсианцы ставят задачу определить тип экономического роста, темп роста, необходимый для использования все возрастающего объема производственных мощностей, обеспечения полной занятости рабочей силы в длительной перспективе, выработать рекомендации для обеспечения стабильного роста;

- в теории метод перманентного регулирования частных и государственных инвестиций заменен на метод маневрирования государственных расходов в зависимости от экономической конъюнктуры. Это позволило неокейнсианцам выступить за систематическое и прямое воздействие государства на экономические процессы, за переход от теории «полной занятости», ориентированной на антициклическое регулирование, к теории экономического роста, целью которой является определение путей обеспечения устойчивых темпов экономического развития.

В рамках неокейнсианства

разработано несколько теорий. Среди них

теория экономической динамики и теория экономического роста.

Теория «экономической динамики» включает несколько концепцийх [4]:

а) концепция кумулятивного спроса (инвестиционная теория). Трактует механизм расширенного воспроизводства как технико-экономический процесс. В ней взаимосвязь между накоплением и потреблением рассматривается через систему «мультипликатор–акселератор».

Мультипликатор выводит экономику из застоя, и на фазах оживления, подъема подключается действие акселератора, который ускоряет дальнейший прирост инвестиций.

Неокейнсианцы допускали возможность

кризиса в случае «полного» использования всех ресурсов при данной склонности к

сбережению и потреблению. Средством, предотвращающим спад при достижении

«потолка занятости», по их мнению, являются меры государственного

регулирования, проводимые в рамках действия «встроенных стабилизаторов»

(регулирование подоходного налогообложения, заработной платы, розничных цен,

страхования, пособий по безработице и пр.). С их помощью, по мнению неокейнсианцев,

государство способно ограничивать склонность к сбережениям, обеспечивать бесперебойность

взаимодействия «мультипликатор–акселератора». Инвестиционная теория явилась

основой для построения антициклических программ, в которых основное внимание

сосредоточивается на динамике инвестиций и их регулировании;

б) концепция сбережений. В теории экономической динамики,

рассматривающей проблемы условий и предпосылок расширенного воспроизводства,

особое внимание уделяется проблемам накопления денежного капитала и

капиталовложения. Процесс накопления капитала рассматривается как совокупный

результат актов индивидуального сбережения, которые подразделяются на две

части: сбережения, требующиеся для удовлетворения потребностей человека на

протяжении всей жизни, и сбережения, предназначенные для передачи по

наследству.

С целью достижения соотношения между размером накопленного денежного капитала («сбережения») и реальным капиталовложением, необходимого для обеспечения «динамического равновесия», неокейнсианцы обосновывают потребность в контроле со стороны государства над экономикой;

в) концепция уравнения экономической динамики. Это формулы расширенного воспроизводства, уравнения накопления капитала, отражающие движение только накопляемой части прироста продукции.

Теорию «экономического роста» образуют модели Р. Харрода и Е. Домара[5], в основе которой лежат принципы, сформулированные этими учеными, почти одновременно. Отличительные признаки моделей состоят в том, что в основе модели Харрода лежит идея о равенстве инвестиций и

сбережений, а в модели Домара – равенство денежного дохода (спроса) и производственных мощностей (предложения).

Модель экономического роста строится на следующих положениях: рост национального дохода определяется только одним фактором – нормой накопления капитала, а остальные факторы – увеличением занятости; капиталоемкость не зависит от соотношения «цен» производственных факторов (прибыли и заработной платы), а определяется техническими условиями производства, имеющими тенденцию сохранять ее неизменной.

Связь между долей инвестиций в национальном доходе и капиталоемкостью строится на основе предпосылки о равенстве сбережений, характеризующих предложение фондов для инвестирования, и инвестиций, величина которых определяется спросом на эти фонды.

Р. Харрод и Е. Домар приходят к выводу о том, что условием динамического равновесия при постоянной норме накопления капитала и постоянной капиталоемкости является устойчивый, постоянный темп роста национального дохода []. Однако достижение динамического равновесия, по мнению авторов, является сложной проблемой, которая обусловлена процессом расхождения между темпом роста, соответствующим условиям динамического равновесия, – гарантированным темпом роста и естественным (потенциально возможным) темпом роста. Это расхождение, вызванное хроническим перенакоплением капитала или перенапряжением экономических ресурсов, порождает тенденции к длительной депрессии, либо к инфляции.

Таким образом, в модели анализируется длительный период устойчивого экономического роста (динамическое равновесие) и теоретически обосновываются устойчивые темпы роста рыночной экономики, в отличие от Дж. М. Кейнса, который исследовал момент нарушения равновесия в экономике и его восстановление.

По мнению Р. Харрода, факторами, обеспечивающими устойчивый темп роста производства, являются прирост населения, производительность труда, размеры накопления капитала. В конечном итоге темп экономического роста зависит от доли накопления в национальном доходе и капиталоемкости продукции.

1.2 Теория экономического цикла А. Хансена

Преодолев влияние идей стагнациолизма,

Э. Хансен в послевоенный период предстает прежде всего как автор кейнсианской

концепции цикла, входящей в виде составной части в более широкий класс теорий

экономической динамики. В этом качестве мировую известность ему принесла фундаментальная

монография «Экономические циклы и национальный доход» (1951), состоящая изчетырехчастей[5]:

1. Природа экономических циклов;

2. Теория дохода и занятости;

3. Теория экономических циклов;

4. Экономические циклы и государственная политика.

В первой части Э. Хансен, основываясь на данных

экономической истории США, излагает концепцию множественности циклов. По его

мнению, данные по развитию народного хозяйства Соединенных Штатов позволяют

выделить четыре модели циклических колебаний:

1) «малые циклы»: от 2 до 3 лет, порождаются неравномерностью воспроизводства

оборотного капитала (на базе колебаний капиталовложений в товарно-материальные запасы);

2) «большие циклы» – 6-13 лет, причиной

которых служит неравномерность вложений в основной капитал;

3) «строительные циклы» – продолжаются в

среднем от 17 до 18 лет с амплитудой колебаний от 16 до 20 лет. (Данная модель

цикла касается только строительства зданий);

4) «вековые циклические волны» –

длительностью до полувека и более –вызванные фундаментальными переворотами в

технике, крупными сдвигами в производстве. На базе теории «множественности

циклов» Хансен весьма свое образно интерпретирует причины мирового

экономического кризиса 1929-1933гг. и последующей депрессии. По его мнению,

глубина падения производства была столь значительной именно потому, что на

начало 30-х гг. приходится совмещение понижательных волн большого и строительного

циклов. Это фатальное совпадение было дополнено ухудшением положения дел в сельском

хозяйстве. Вековой цикл в сельскохозяйственном секторе мирового рынка развивался,

по Хансену, следующим образом: затяжная депрессия 1873-1896гг.; период процветания

1896-1920гг.; очередная полоса тяжелых времен 1920-1939гг.

По своему характеру теория циклов

Хансена есть инвестиционная теория. Ведь именно неравномерность капиталовложений

в товарно-материальные запасы, основной капитал, строительство зданий и т.д.

порождает, по мнению этого экономиста, колебания циклического характера. Но

такая точка зрения еще не освобождает от необходимости ответить на вопросы: чем

порождается сама инвестиционная неравномерность.

Э. Хансен объясняет механизма инвестиционных колебаний

с позиций кейнсианства. Исходной категорией для Хансена служит здесь категория

автономных инвестиций; Главной причиной автономных инвестиций

выступает, согласно Хансену, научно-технический

прогресс. Однако возможны и другие причины: демографические сдвиги, вызывающие

перемены в предложении труда на рынке, открытие новых месторождений полезных

ископаемых, вовлечение в оборот новых хозяйственных площадей.

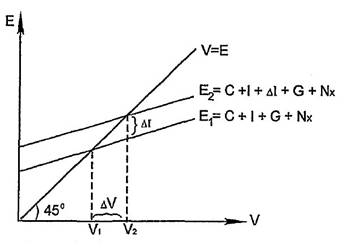

Автономные инвестиции запускают в ход механизм

мультипликатора (множителя) (рисунок3). В самой общей форме мультипликатор (m)

– это коэффициент, показывающий на сколько возрастет равновесный доход при увеличит

совокупного спроса (рисунок 2).

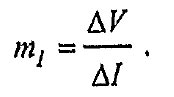

Рисунок 2 Формула мультипликатора[6]

Рисунок 3 Мультипликатор инвестиций[7]

Чем большая доля дохода, возникшего в результате автономных инвестиций,

будет потребляться, тем больший импульс к росту получат сопряженные отрасли.

Эта взаимосвязь поддается и формальному описанию: поскольку, согласно кейнсианской

теории – предельная склонность к потреблению.

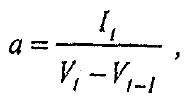

В экономике существует и взаимосвязь,

обратная мультипликатору – эффект акселератора. Акселератор - это коэффициент

отношения между приростом национального дохода и объемом капиталовложением

(рисунок 4) Ведь приращение дохода не только порождается приростом инвестиций,

но и само способно вызывать увеличение.

где а - коэффициент акселерации.

Рисунок 4 Формула акселератора[8]

Механизм взаимодействия мультипликатора

и акселератора называется сверхкумулятивным процессом, или системой «сверхмультипликатора».Хансен пишет, что, если дана эволюция инвестиций, мультипликатор говорит

нам, как будет развиваться доход. Если дана эволюция дохода, акселератор

говорит нам, каково поведение инвестиций. Вместе взятые мультипликатор и

акселератор заключают в себе свое определение, и мы получаем завершенную

динамическую теорию. Они составляют основную структуру, или скелет, всякой

эконометрической теории цикла. Более того, такая теория позволяет объединить

экзогенный фактор – автономное инвестирование внутренними факторами – мультипликатором и акселератором.

При объяснении «механизма поворота» Э. Хансен

сосредоточивает внимание на двух группах причин:

- первая связана с исчерпанием автономных инвестиций. Этот процесс обусловлен, по Хансену, снижением предельной эффективности капиталовложений, увеличением на стадии бума нормы процента и, наконец, ростом цен на инвестиционные товары.

- вторая причина относится к

сокращению предельной склонности к потреблению, и босогласно основному

психологическому закону Кейнса, с ростом дохода, естественным для стадии

подъема, склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению растет.

Подобное течение событий приводит к сокращению мультипликатора (m), поскольку

r – предельная склонность потреблению.

Первоначальный импульс к росту

(автономные инвестиции) действует нее слабее, к тому же все с меньшей отдачей

функционирует передаточный механизм (мультипликатор и акселератор). Происходит

остановка роста и экономика поворачивает к спаду, поскольку когда автономные

инвестиции прекращаются, доход уменьшается не только на сумму автономных

инвестиций, но и на сумму стимулированного ими потребления и стимулированных

инвестиций (мультипликатор и акселератор действуют в это время в обратном направлении).

Новый подъем начинается тогда, когда

на стадии спада постепенно накопятся импульсы для новых автономных инвестиций,

прежде всего новые технические усовершенствования. Кроме того, на стадии спада

доля потребления в доходе резко возрастает (с уменьшением дохода предельная

склонность к потреблению приближается к единице). Падение нормы

процента, уменьшение цен на

капитальные блага также облегчают впрыскивание в экономику новой порции

автономных инвестиций, а мощный сверхмультипликатор способствует закреплению

тенденции ко всеобщему росту.

Что касается циклических колебаний,

то их причины выводились неоклассиками за пределы капиталистической экономики,

последняя сравнивалась с детской игрушкой – качающейся лошадкой, колебания

которой вызываются чисто внешними причинами. Хансен, не отрицает значения

экзогенных факторов (автономных инвестиций), однако он настаивает на существовании

модели «самодвижущегося эндогенного цикла», то есть внутренних механизмов

циклических колебаний.

Вывод: «Современный анализ обнаруживает, что пока экономика остается динамической, пока требования роста и прогресса вызывают большие расходы на инвестиции, до тех пор будут действовать могущественные силы, порождающие циклические колебания. Нельзя потому рассматривать цикл как патологическое состояние. Он присущ природе современной динамической экономики» [9].

2.Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики

2.1 Особенности неокейнсианства в США и во Франции.

Соединенные Штаты Америки

В числе американских последователей учения Дж.М, Кейнса чаще всего упоминаются Э. Хансен, С. Харрис, Дж.М. Кларк и др. Они, опираясь на учение Дж. М. Кейнса, считали целесообразным увеличение налогов с доходов населения (до 25% и более), увеличение размеров государственных займов и выпуска денег для покрытия расходов государства (даже если это увеличит инфляцию и дефицит государственного бюджета).

Еще одним «дополнением» в кейнсианство является «замена» метода перманентного регулирования и направления частных и государственных инвестиций на метод маневрирования государственными расходами в зависимости от экономической конъюнктуры. Так, в периоды подъема экономики инвестиции ограничиваются, а в периоды замедления или спада — увеличиваются (несмотря на возможный бюджетный дефицит).

Наконец, если Дж М Кейнс в своей теории опирался на принцип мультипликатора[10], который означает, что рост доходов сопровождается снижением роста инвестиций, то в США (по теории Э. Хансена) был выдвинут дополнительный принцип — принцип акселератора, означающий, что рост доходов в конкретных случаях может и увеличивать инвестиции. Смысл дополнения в следующем: некоторые виды оборудования, машин и механизмов имеют сравнительно длительный срок производства, и ожидание этого срока психологически влияет на расширение производства требуемого оборудования или машин в объемах, превышающих реальный спрос, а значит, растет и спрос на инвестиции.

Франция.

Экономисты Франции (Ф.Перру и др.) сочли необязательным положение Дж.М.Кейнса о регулировании ссудного процента как средства стимулирования новых инвестиций. Полагая, что именно корпорации с преобладанием доли государственной собственности являются доминирующей и координирующей силой общества, они акцентировали внимание на применении индикативного метода планирования экономики как определяющего средства воздействия на незатухание инвестиционного процесса. При этом индикативное планирование рекомендуется с целью постановки обязательных задач только для государственного сектора общественного хозяйства и долгосрочных достижимых прогнозов для экономики в целом; альтернативное индикативному императивное

планирование рассматривается как директивное, социалистическое и потому считается недопустимым.

В 50-е гг. некоторые сторонники основныхидей экономического учения Дж.М.Кейнса и его последователей в части обоснования необходимости и возможности государственного регулирования экономики (из-за отсутствия в условиях стихийного рынка равновесия между спросом и предложением) восприняли эти идеи в качестве исходной позиции для разработки новых теорий, суть которых сводилась к выяснению и обоснованию механизма постоянных темпов экономического роста [11]. В результате возникли так называемые неокейнсианские теории роста, основанные на учете системы «мультипликатор-акселератор» и моделировании экономической динамики с использованием характеристик взаимосвязи между накоплением и потреблением.

Главными представителями упомянутых теорий экономического роста стали профессор Массачусетского технологического института Евсей Домар и профессор Оксфордского университета Рой Харрод. Их теории (модели) объединяет общий вывод о целесообразности постоянного темпа экономического роста как решающего условия динамического равновесия экономики, при котором достижимы полное использование производственных мощностей и трудовых ресурсов. Другим положением модели Харрода— Домара является признание предпосылки о постоянстве в длительном периоде таких параметров, как доля сбережений в доходах и средняя эффективность капиталовложений. И третье сходство состоит в том, что оба автора достижение динамического равновесия и постоянного роста считал неавтоматически возможным, а результатом соответствующей государственной политики, т.е. активного государственного вмешательства в экономику.

Отличительные признаки в моделях Е.Домара и Р.Харрода обусловлены лишь некоторым различием в исходных позициях построения модели. Так, в основе модели Р.Харрода лежит идея о равенстве инвестиций и сбережений, а в модели Е.Домара исходным считается равенство денежного дохода (спроса) и производственных мощностей (предложения). Вместе с тем и Е.Домар, и Р.Харрод едины в своих убеждениях о действенной роли инвестиций в обеспечении роста дохода, увеличении производственных мощностей, полагая, что рост дохода способствует увеличению занятости, которая, в свою очередь, предотвращает возникновение недогрузки предприятий и безработицу. Это убеждение является выражением безусловного признания этими авторами кейнсианской концепции о зависимостихарактера и динамики экономических процессов от пропорций между инвестициями и сбережениями, а именно: опережающий рост первых— причина повышения уровня цен, а вторых— причина недогрузки предприятий, неполной занятости [12].

Центральной работой в творчестве Роя Харрода довоенного периода является монография «Торговый цикл» (1936) [13], в которой содержатся

основополагающие моменты будущей неокейнсианской теории циклических колебаний. Харрод пытается интерпретировать механизм цикла, исходя из анализа колебаний инвестиций, потребления и выпуска капитальных благ.В 1939 г. Харрод публикует статью, завершающуюего идейную эволюцию довоенного времени — «Очерк теории динамики». В данной работе вводятся основные понятия динамической теории: фактический, гарантированный, естественный темпы роста; капитальный коэффициент; путем анализа соответствующих уравнений сделан вывод о внутренней нестабильности развития капиталистической экономики.

Начавшаяся вскоре война более чем на шесть лет прервала теоретическую деятельность Харрода. Он переходит на работу «статистическое ведомство при премьер-министре Великобритании У. Черчилле, выполняет функции экономического советника британского правительства. Возвратившись по окончании войны к преподавательской деятельности, Харрод осенью 1946 г. готовит обновленный курс лекций по теоретической динамике. Эти лекции были прочитаны в феврале 1947 г. в Лондонском университете, а впоследствии опубликованы в виде отдельной монографии — «К теории экономической динамики» (1948) [14]. За Харродом прочно укрепилась репутация новатора и возмутителя спокойствия, а его теоретическая модель (модель Харрода—Домара) вызвала в академических кругах Запада бурную дискуссию, которая продолжалась в течение двух десятилетий.

Методология Харрода близка методологии Кейнса: и тот и другой исследует агрегированные макроэкономические показатели – совокупный спрос и доход, совокупные сбережения, инвестиции и т.д. различия состоят в том, что Кейнс исследует процесс воспроизводства в статическом состоянии, в рамках краткосрочного периода, тогда как Харрод сосредоточивает усилия на анализе динамических процессов, в том числе долговременного плана.

Основным предметом исследования были особенности воспроизводственного процесса в рыночной экономике. В анализе используется несколько уравнений:

- Уравнение фактического темпа роста:

gc = s,

где s – доля сбережений в национальном доходе, g – темп экономического роста, с – коэффициент капиталоемкости, показывающий сколько необходимо затратить инвестиций, чтобы добиться увеличения национального дохода на 1 единицу.

В свою очередь уравнение легко сводится к классическому кейнсианскому уравнению, если более подробно расшифровать значение g и c.

g = ΔНД / НД; с = J / ΔНД; s = J / НД.

Полученное в результате преобразований уравнение иллюстрирует одну из мыслей Кейнса о том, что доля инвестиций и доля сбережений в

национальном доходе должны быть равны. Только в этом случае воспроизводство в рыночной экономике будет осуществляться более-менее

без кризиса. Это уравнение относится к прошедшему времени и является некоторой констатацией уже существующей ситуации.

- Уравнение гарантированного темпа роста. Рост который хотят иметь сами предприниматели:

gwcr = s,

где gw – гарантированный темп роста. Харрод считает, что cr постоянно, т.к. каждый предприниматель полагает, что в перспективе его производство будет развиваться устойчивей и стабильней.

Харрод утверждает, что капиталистическая экономика «балансирует на острие ножа», что ей внутренне присуща динамическая нестабильность. Это утверждение в экономической литературе получило наименование «парадокса Харрода». Что касается мер антикризисного регулирования, то Харрод предлагает те же методы, что и Хансен с одним единственным добавлением – создание государственных резервов, основных видов продукции. В условиях кризиса перепроизводства государство будет закупать продукцию, а в условиях экономического подъема распродавать, смягчая последствия того или другого явления.

2.2 Инфляционная инерция и ее моделирование с помощью неокейнсианской кривой Филлипса.

На протяжении ряда лет в российской экономике наблюдаются высокие темпы инфляции, которые весьма стабильны во времени и демонстрируют тенденцию медленного затухания. Стабильность темпов инфляции обычно связывают с инфляционной инерцией.

Инфляционная инерция моделируется с помощью кривой Филлипса (рисунок 6) и аналитической кривой Филлипса (рисунок 5).

где gw – темп роста номинальной заработной платы,

u – реальный уровень безработицы,

W – номинальная заработная плата.

Рисунок 5 Формула инфляционной инерции [15]

Это отношение подтверждается на основе трех гипотез [16], касающихся функционирования рынка труда и сформулированных в рамках кейнсианства:

- номинальная зарплата является переменной регулирования на рынке труда;

- в ситуации избыточного предложения труда работники готовы согласиться на понижение номинальной зарплаты, чтобы получить работу;

- номинальная зарплата очень гибкая в период высокой конъюнктуры (безработица невысокая) и негибкая в период депрессии (высокая безработица).

Третья гипотеза подтверждает нелинейность отношения «инфляция-безработица». Кривая Филлипса имеет уменьшающийся наклон, когда увеличивается безработица

Кривая Филлипса (рисунок 6) дает кейнсианству аргументы о возможности выбора между инфляцией и безработицей. Кейнсианство, отталкиваясь от кривой Филипса, утверждало, что целью экономической политики государства является выбор ситуации, которая характеризуется определенным уровнем безработицы и уровнем инфляции, который можно допустить, чтобы снизить уровень безработицы. При этом оно утверждало, что государство может контролировать оба этих параметра. Все происходящие процессы в экономике они пытались объяснить дрейфом по кривой Филлипса. Это должно означать, что полная занятость может быть достигнута, когда органы власти не определяют пределы инфляции.

Рисунок 6 Кривая Филлипса[17]

3.Сущность посткейнсианства

3.1 Теория «Денежной экономики»

Основополагающим пунктом учения посткейнсианцев является теория «денежной экономики», начала которой, как известно, были заложены еще Дж. М. Кейнсом в 1933 г. Иными словами, посткейнсианцы развили идею основоположника макроэкономики, забытую при эволюции традиционного кейнсианства. Суть посткейнсианской теории денежной экономики, разработанной, прежде всего, усилиями П. Дэвидсона и Ф. Эрестиса, заключается в следующем: [18]

а) Рыночная экономика - это производственная экономика, и процесс производства в ней занимает длительный промежуток времени. Хозяйственная деятельность в такой экономике протекает во времени: рыночная экономика двигается от «неизменного и известного прошлого к неизвестному и неопределенному будущему». Иными словами, рыночная экономика реального мира движется в одном направлении (принцип «исторического времени»), а не в обоих направлениях, как это допускается, например, в модели общего равновесия Л.Вальраса (принцип «логического времени»).

б) Для того, чтобы минимизировать неопределенность будущего, хозяйствующие субъекты создают определенные институты, прежде всего, такие, как контракты и деньги. Форвардные контракты устраняют неопределенность в отношении будущих поставок и продаж, платежей и поступлений. Но для их нормального выполнения необходимо, во-первых, общепринятое средство их соизмерения, а, во-вторых, общепринятое средство их погашения. Актив, который используется для удовлетворения обеих потребностей, есть деньги. Иными словами, деньги, по мнению посткейнсианцев, имеют «контрактную природу».

в) Поскольку деньги - единственное средство погашения контрактных обязательств, они наилучшим образом защищают экономических субъектов в периоды экономической нестабильности. Когда какой-либо индивид (или фирма) опасается того, что он не получит своих будущих доходов, то он, если его опасения сбываются, может оказаться в состоянии, когда он не сможет погасить свои договорные обязательства. В случае возникновения такого рода ожиданий обладание деньгами, выражаясь словами Дж. М. Кейнса, «заглушает его беспокойство». Таким образом, основным мотивом спроса на деньги является мотив предосторожности, то есть стремление защититься от возможных в неопределенном будущем финансово-экономических «неудач». Следует подчеркнуть, что в посткейнсианской теории, как и в теории Дж. М. Кейнса, деньги - это, прежде всего, актив, а не удобство (или средство его обеспечения), как у «классиков».

г) Контракты и деньги не устраняют неопределенность в рыночной экономике, а лишь уменьшают ее степень. Неопределенность связана главным образом с решениями в области реального инвестирования, а также

в несколько меньшей степени - в сфере формирования портфелей ценных бумаг. Реальные инвестиции в основной капитал очень часто приносят доход лишь в долгосрочной перспективе (7-20 лет и более). Поэтому для определения их доходности не имеет смысла использовать методы теории вероятностей (как это принято в неоклассической традиции), поскольку не известны ни количество доступных вариантов получения доходов от вложения данных средств, ни вероятности успешного их осуществления. При этом уменьшение степени доверия собственным ожиданиям по поводу будущих событий, т. е. снижение «степени уверенности», может вызвать массовый отказ от осуществления реальных инвестиций, т.е. инвестиционный крах. К тому же элементы основного капитала, в отличие от денег, неликвидны - их невозможно быстро и без значительных затрат обменять на какой-либо другой актив в силу, прежде всего, высокой степени их специализации и высоких издержек их содержания.

3.2 Посткейнсианство и российская модернизация

В настоящее время проблемы экономики страны звучат синонимом с проблемой ее модернизации. Можно считать, что экономическая отсталость России официально была признана после того, как в 2009 году действующий тогда президент России Дмитрий Медведев выступил с инициативой модернизации страны. По прошествии пяти лет оценки модернизации колеблются от признания проблем в этой сфере до признания ее несостоявшейся или провальной. Главный провал российской модернизации виден в неспособности производств инвестировать в крупномасштабные инновации, в результате чего нарастает технологическое отставание России от мирового уровня. Российские наукоемкие предприятия неконкурентоспособны вследствие факторов «системного происхождения, управление которыми невозможно на уровне отдельного предприятия – это отношения с властью, кризис взаимозачетов, неэффективное распределение и незащищенность прав собственности, фрагментированность национальной инновационной системы» [19]. Финансовые средства в России сконцентрированы в двух основных центрах (государство и сырьевые монополии), и перераспределение этих средств на техническое перевооружение отечественных промышленных предприятий является единственно возможным путем технологической модернизации. Однако как у государства, так и у крупного частного бизнеса «отсутствует соответствующая мотивация и воля». Государство опасается, что «ударные» инвестиции, необходимые ключевым секторам экономики, не сумеют модернизировать промышленность. Автор связывает эти опасения, с одной стороны, с экономической нестабильностью, а с другой, с печальным опытом, когда раздаваемые государством средства на благие замыслы были «закопаны». Крупный капитал останавливает низкая, в настоящее время,

рентабельность наукоемких производств, при огромных инвестиционных потребностях, высокая рискованность, отложенный экономический эффект, а

также коррумпированность российской бюрократии. Крупный бизнес не испытывает «оптимизма» относительно ожидаемого дохода. По мнению К. Микульского, со значительными трудностями сталкивается уже проработка концепции модернизации, так как для осмысления экономических и технико-экономических аспектов «не хватает теоретической и методологической базы» [20].Экономисты считают, что «дефицит знаний фундаментальным ограничением для любой ответственной политики модернизации и ответственного публичного обсуждения на эту тему» [21]. Препятствия находятся в центре внимания посткейнсианства. Так масштабность информации и ее сложность наиболее значительны для хозяйствующего субъекта в принятии инвестиционных и «технологических» решений». Для принятия рациональных решений субъект старается рассмотреть все возможные варианты, однако их огромное количество и ограниченные познавательные способности человеческой природы не дают

возможности осуществить полностью рациональный выбор. Созданная информация, в принципе, может быть собрана и обработана, пусть и «ценой экстремально высоких издержек» (такие возможности более всего имеет государство). Однако, будущие выгоды так же зависят от «переменных и событий, которые пока не произошли, например, изменений в налоговом режиме, вкусах потребителей, макроэкономической конъюнктуры и т. д.» [22]. Ограниченность доступа к информации создает одну из форм неопределенности будущего – неясность. Фундаментальная неопределенность охватывает упомянутые выше случаи, когда информации еще нет вообще. Таким образом, если рациональные расчеты на будущее и возможны, то лишь на краткосрочную перспективу. Степень неопределенности «может меняться в зависимости от экономических и внеэкономических факторов... ...Резкие перемены в институциональной среде, разрушение старых формальных правил игры при отсутствии новых, ...циклические спады, сопровождающиеся банкротством предприятий, ...исчезновение хозяйственных «единиц», с которыми «имеет дело» данная фирма, очень сильно поднимают степень неопределенности будущего» [23]. В таких условиях экономический агент «принимает во внимание только те инвестиционные проекты, которые приносят доход в более или менее ближайшем будущем». Такое поведение называется «инвестиционной близорукостью» [24].

Вывод, что причина ориентированности российского бизнеса «на быстрое обогащение в ущерб долгосрочному развитию» кроется вовсе не в отсутствии навыков управления в рамках среднесрочной и долгосрочной перспектив, а в «инвестиционной близорукости», обусловленной высокой степенью неопределенности будущего в России. Способ снижения

неопределенности будущего в посткейнсианстве – формальная часть институционной среды. «Чем в большей степени формальные институты – и,

прежде всего, такой их элемент, как государственная защита форвардных контрактов – сокращают издержки взаимодействия между экономическими субъектами, тем больше удается снизить неопределенность будущего» [25].

Проблема состоит в том, что последние два десятилетия властью и элитой создавались и поддерживались механизмы обогащения элиты. «Эта экономика в значительной мере подчинила себе, извратила и вытеснила нормальную экономическую жизнь, ориентированную на удовлетворение потребностей общества, на требования рыночной экономики, на достижение экономической эффективности и социальной приемлемости хозяйственной деятельности»[26].

Заключение

Главная и новая идея кейнсианства состоит в том, что система рыночных экономических отношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой и что максимально возможную занятость и экономический рост может обеспечить только активное вмешательство государства в экономику.

Многие представители посткейнсианства и неокейнсиантсва, особенно в 1970-е гг., выступали за то, чтобы увязать политику доходов с политикой роста в целом, в том числе с политикой, определяющей темпы и структуру инвестиций. А это означало даже использование «общенационального планирования», призванного придать государственному регулированию недостающую ему скоординированность и долгосрочный аспект. Однако эти идеи сегодня утратили популярность и современные кейнсианцы отстаивают главным образом необходимость продолжения стабилизационной политики, причем в основном за счет использования кредитно-денежного инструментария. [27].

В 50-е гг. некоторые сторонники основных идей экономического учения Дж.М. Кейнса и его последователей в части обоснования необходимости и возможности государственного регулирования экономики (из-за отсутствия в условиях стихийного рынка равновесии между спросом и предложением) восприняли эти идеи в качестве исходной позиции для разработки новых теорий, суть которых сводилась к выяснению и обоснованию механизма постоянных темпов экономического роста. В результате возникли так называемые неокейнсианские теории роста, основанные на учете системы «мультипликатор и акселератор» и моделировании экономической динамики с использованием характеристик взаимосвязи между накоплением и потреблением [28].

Основополагающим пунктом учения посткейнсианцев является теория «денежной экономики». Суть посткейнсианской теории денежной экономики, разработанной, прежде всего, усилиями П. Дэвидсона и Ф. Эрестиса, заключается в следующем: [29]

- рыночная экономика – это производственная экономика,

- для минимизации неопределенности будущего хозяйствующих субъектов необходимо создание определенных институтов – контрактов и денег,

- деньги защищают экономический субъект в период экономической нестабильности,

- контракты и деньги не устраняют необходимость в рыночной экономике, а лишь уменьшают ее.

Список использованных источников.

1. Титова Н.Е. учений: Курс лекций. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 2. «Неокейнсианство» // economic portal.ru: режим доступа - http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/neokeynesian_economics.html;

3. Скоробогатов А. С. «Краткая справка: Посткейнсианство» // economicus.ru: режим доступа - http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=school&links=./school/postkeynesianism/brief;

4.Э. Хансен «Экономические циклы и национальный доход» - изд. Финансовая академия, 2013;

5. «Особенности неокейнсианства в США» // Грандас.ру: режим доступа - http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskayateoriya/neokeynsianstvo;

6. «Особенности неокейнсианства во Франции» // Гандарс.ру: режим доступа - http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/neokeynsianstvo.html;

7. «Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики»// Грандас.ру: режим доступ -http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/neokeynsianstvo;

8. «Теория экономического роста Р. Харрода» // Портал экономист: режим доступа - http://finlit.online/page/ieu3/ist/ist-8--idz-ax239--nf-5.html;

9.« Модель Харрода – Домара»// Грандарс.ру: режим доступа - http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/model-harroda;

10. «Взаимосвязь инфляции и безработицы. Краткосрочная кривая Филлипса.

Общий подход к кривой Филлипса»// StudFiles. Файловый архив для студентов: режим доступа - http://www.studfiles.ru/preview;

11. И.В. Розмаинский, К.А. Холодилин. «История экономического анализа на Западе. Посткейнсианство. Теория "денежной экономики" Развитие теории выбора активов длительного пользования» // Библиотека "Полка букиниста". Значимые книги отечественных и зарубежных авторов: режим доступа - http://society.polbu.ru/rozmainsky_econanalysis/ch65_i.html;

12. В. О. Карачаровский «Проблеме технологической модернизации в России: частные интересы бизнеса». Стратегические задачи экономики // Общество и экономика. – 2014. –10. – С. 3–2;

13 К. Микульский «Модернизация российской экономики: необходимость и возможность» // Общество и экономика. – 2013. –11–12. – С. 5–1;

14. «Стратегическое управление: от идеи до результата» 2009–2013: Сборник статей / Аналит. центр при Правительстве Рос. Федерации. – М.: 2013. – 164 с.

15. И.В. Розмаинский «Посткейнсианский анализ характеристик и институциональных изменений» // Журн. институциональных исследований. – 2013. – Т.1. –1. – С. 43–56.

16. И.Н.Ковалев «История экономики и экономических учений», Ростов-на-Дону 2013 г.

17. С.Ядгаров «История экономических учений», М.2013 г.

18. И.В. Розмаинский «На пути к общей теории нерациональности поведении хозяйственных субъектов»// Проблемы современной экономики: режим доступа - http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5274;

19. И.В. Розаинский «Анализ взглядов российских экономистов на проблемы российской экономики с точки зрения кейнсианской научно-исследовательской программы»// Проблемы современной экономики: режим доступа - http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5274;

20. «Теория экономического спроса»// режим доступа - http://student.zoomru.ru;

21. «Теория экономического роста»// Грандарс.ру: режим доступа - http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/neokeynsianstvo;

22. И.В. Розмаинский «Основные работы: П. Дэвидсон «Деньги и реальный мир» (1972); Х. Ф. Мински «Стабилизируя нестабильную экономику» (1986)// Библиотека учебной и научной литературы: режим доступа - http://sbiblio.com/biblio/archive;

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)