СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО

КАФЕДРА «Экономическая теория и антикризисное управление»

Рыночнаявласть и антимонопольная деятельность государства

Курсовая работа

По дисциплине «Микроэкономика»

Выполнила студентка ЭФК - 111

Курбанов Э.Э.

Проверил:

К.э.н. доц. Лузгина Ю.В.

НОВОСИБИРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…3

1. МОНОПОЛИЯ………………………………………...……………………4

1.1. Сущность монополии, характерные черты и виды………………..4

2. МОНОПОЛЬНАЯ (РЫНОЧНАЯ) ВЛАСТЬ……………………………..7

2.1. Сущность монопольной власти и её реализация………………….7

2.2. Источники монопольной власти……………………………………9

2.3. Способы реализации монопольной власти……………………….10

3. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ……………………………16

3.1. Сущность антимонопольного регулирования……………………16

3.2. Методы антимонопольного регулирования………..…………….18

3.3. Основные направления развития антимонопольного регулирования РФ………………………………………………….21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...……..26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………28

ВВЕДЕНИЕ

Действие рыночной конкуренции, свободного рынка неизбежно порождает монополию, которая меняет условия конкурентной борьбы, под удар ставятся механизмы функционирования рыночной системы.

Монополии благодаря высокому уровню сосредоточения экономических ресурсов создают возможности для ускорения технического прогресса. Однако, эти возможности реализуются в тех случаях, когда такое ускорение способствует извлечению монопольно высоких прибылей. Йозеф Шумпетер и другие экономисты доказывали, что крупные фирмы, обладающие значительной властью, - это желательное явление в экономике, поскольку они ускоряют технические изменения, так как фирмы обладающие монопольной властью, могут тратить свои монопольные прибыли на исследования, чтобы защитить или упрочить свою монопольную власть. Занимаясь исследованиями, они обеспечивают выгоды как себе, так и обществу в целом. Но убедительных доказательств того, что монополии играют особенно важную роль в ускорении технического прогресса, нет, так как монополии могут задержать развитие технического прогресса, если он угрожает их прибыли.

Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики государства. Хорошо продуманные меры по регулированию монополий способствуют развитию конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.

1. Монополия

1.1. Сущность монополии, характерные черты и виды

Монополией в экономической теории называют такой тип строения рынка, при котором существует только один продавец определенного товара. Будучи единственным поставщиком, предприятие-монополист (его также часто называют монополией) сталкивается с совокупным спросом всех потенциальных покупателей товара в пределах данного (национального или местного) рынка, и в этом смысле оно тождественно отрасли. Это предопределяет отличия поведения монополиста от поведения предприятия, функционирующего в условиях совершенной конкуренции.

Нередко под монополией подразумевается определенная структура рынка абсолютное преобладание на нем единоличного поставщика или продавца. Понятно, что, как и совершенная конкуренция, чистая монополия является некой абстракцией. Во-первых, практически не существует продуктов, не имеющих заменителей. Во-вторых, редко когда на национальном (или мировом) рынке есть только один продавец. Хотя на более замкнутых рынках, к примеру, в маленьком городке, мы можем наблюдать явление чистой монополии. Например, в таком городе может быть только один врач - стоматолог. Необходимо отметить, что, как правило, деятельность таких монополий регламентируется муниципальными властями и правительственными организациями. [1]

Совершенная монополия (так же, как и совершенная конкуренция) представляет собой достаточно редкое явление. Она предполагает выполнение следующих условий:

1. Отсутствие совершенных заменителей. Предприятие-монополист может выпускать однородную или дифференцированную продукцию, но в любом случае эта продукция не имеет совершенных (с точки зрения покупателей) заменителей, или субститутов. Конечно, все потребительские товары являются взаимозаменяемыми в том смысле, что все они конкурируют или соперничают за деньги покупателей. Однако если товары, выпускаемые совершенно конкурентным предприятием, имеют совершенные субституты, производимые другими предприятиями той же отрасли, то субституты товаров, производимых монополистом, менее чем совершенны. Иначе говоря, перекрестная эластичность спроса между продуктами монополиста и любым другим товаром либо равна нулю, либо пренебрежимо мала: =0. Хотя монополист и является единственным продавцом определенного единичного товара, он все же должен учитывать существование более или менее близких, хотя и несовершенных, заменителей своего товара, производимых другими предприятиями. Это давление всеобщей конкуренции за деньги покупателей воплощено в самой функции (кривой) спроса, которой для монополиста является рыночная (отраслевая) функция (кривая) спроса на его товар.

2. Отсутствие свободы входа на рынок (в отрасль). Монополия может существовать лишь постольку, поскольку вход на рынок представляется другим предприятиям невыгодным или невозможным. Если другим фирмам удастся войти в отрасль, монополия, по определению, исчезнет. Поэтому наличие входных барьеров является обязательным условием и возникновения, и существования монополии. Входные барьеры многочисленны и разнообразны.

Среди них:

· наличие у предприятия-монополиста патентов на продукцию или применяемую при ее изготовлении технологию;

· существование правительственных лицензий, квот или высоких пошлин на импорт товаров;

· контроль монополистом источников поступления необходимого сырья или других специализированных ресурсов;

· наличие существенной экономии от масштаба, допускающей присутствие на рынке лишь одного поставщика, получающего положительную прибыль;

· высокие транспортные расходы, способствующие формированию изолированных местных рынков, так что единая в технологическом отношении отрасль может представлять множество локальных монополистов.

3. Одному продавцу противостоит большое число покупателей. Если на данном рынке единственному продавцу противостоит и единственный покупатель, то такой рынок называют двухсторонней монополией.

4. Совершенная информированность. И покупатели, и единственный поставщик обладают совершенным знанием о ценах, физических характеристиках благ, других параметрах рынка. Допущение совершенной информированности имеет для монополиста едва ли не большее значение, чем для совершенно конкурентного предприятия. Последний является ценополучателем, а значит, ему вовсе не обязательно знать отраслевую или рыночную кривую спроса. Для него рыночная цена является экзогенным параметром, а его индивидуальная кривая спроса представляется прямой, параллельной оси выпуска. Чтобы максимизировать при данной рыночной цене свою прибыль, ему достаточно лишь знать свою функцию затрат. [1]

Иными словами, монополия означает потерю экономического

равноправия производителя и покупателя. По сути дела, на таком рынке более

сильный продавец вынуждает покупателя переплачивать за товары.

Чтобы получить максимальную прибыль, монополист

использует неценовые факторы воздействия на рыночный спрос, такие, как реклама,

улучшение качества товара и его внешнего вида, расширение диапазона

предлагаемых услуг и дифференциацию.

Обычно выделяют три основных видов чистой монополии: естественная, открытая, закрытая монополии. Существование трех указанных видов монополии, предполагает наличие трех различных видов обстоятельств, в силу которых одна фирма может стать единственным поставщиком продукции на рынке. Такими обстоятельствами, как правило, выступают различные барьеры на вход в отрасль и механизмы ограничения конкуренции.

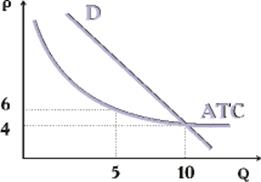

Естественная монополия ( natural monopoly ) – отрасль, в которой долгосрочные средние издержки минимальны только в том случае, если всего одна фирма обслуживает весь рынок, удовлетворяя своими поставками весь предъявляемый на рынке спрос (Рис. 1). С естественной монополией, в основе которой лежит экономия на масштабах производства, тесно связаны монополии, базирующиеся на владении уникальными природными ресурсами. В качестве примера можно привести РАО «Газпром».

Рисунок 1. Естественная монополия

Открытая монополия ( open monopoly ) – монополия, при которой одна фирма, по крайней мере, на некоторое время, становится единственным поставщиком уникального продукта, но не имеет специальной защиты от конкуренции. В ситуации открытой монополии часто оказываются фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой продукцией. Инновационная деятельность составляет основу функционирования таких фирм.

Закрытая монополия ( closed monopoly ) – монополия, защищенная юридическими запретами (нормативными актами), наложенными на конкуренцию. К числу таких монополий относятся предприятия, имеющие эксклюзивные права, полученные от государства на поставку какой-либо продукции на рынок, например, спирта. В ситуации закрытой монополии могут оказаться целые отрасли (например, производители отечественных автомобилей), защищенные от импортной продукции высокими таможенными пошлинами. К другим вариантами возникновения закрытой монополии можно отнести патентную защиту, институт авторских прав. [2]

2. Монопольная (рыночная) власть

2.1. Сущность монопольной власти и ее показатели

Термин "монопольная власть " можно использовать как

обобщающую характеристику различных рыночных структур, которые отклоняются от

чистой конкуренции и относятся к типу рынков с "несовершенной

конкуренцией". Монопольную власть целесообразно рассматривать как с

позиций структуры рынка, так и с позиций властных отношений.

Фирма обладает монопольной властью (или властью

над рынком), если он может повышать цену на свою продукцию путём ограничения

своего собственного объёма выпуска.

Р. Лифман считал, что для монопольной власти над рынком достаточно было контролировать 75 % производства, однако в ряде случаев монопольное положение достигалось и при контроле меньшей доли производства, равной 40-50%. На рынке она связана с характером и особенностями реализуемых товаров, их дифференциацией. Дифференциация продукции означает отсутствие однородности предоставляемых потребителю товаров и услуг. Она позволяет уменьшать ценовую эластичность спроса, что свидетельствует об усилении монопольной власти производителя. Цена может быть повышена без сокращения объемов сбыта. В условиях дифференциации продукции она не является единственным инструментом конкуренции. Важное значение приобретают качество товаров, реклама, послепродажное техническое обслуживание. [2]

Условиями, определяющими возникновение монопольной власти и поддерживающими ее, являются:

1. Производство "фирменных" товаров, т. е. товаров высшего качества, что позволяет монополии контролировать значительную часть продукции своей отрасли на рынке, зачастую даже не представляя собой крупную фирму;

2. Собственность на важнейшие и редкие виды сырья (невоспроизводимые ресурсы), выгодное местоположение;

3. Укрупнение предприятия до определенной (оптимальной) величины, обеспечивающей экономию на масштабах производства и контроль на рынке;

4. Создание объединений;

5. Предпринимательская деятельность и протекционистская политика государства;

6. Обладание патентами, авторскими правами, лицензиями.

Можно сделать вывод, что для того чтобы обладать монопольной властью, фирме вовсе не требуется быть монополистом, так как даже маленькие бакалейные магазинчики в крупных городах имеют какой-то контроль над ценами, которые они назначают. [4]

Показатели монопольной власти. Вспомним важное различие между совершенно конкурентной фирмой и фирмой с монопольной властью: для конкурентной фирмы цена равна предельным издержкам, для фирмы с монопольной властью цена превышает предельные издержки. Следовательно, способом измерения монопольной власти является величина, на которую цена, максимизирующая прибыль, превышает предельные издержки.

В частности, мы может использовать коэффициент превышения

цены над предельными издержками, который мы ввели ранее как часть правила

"большого пальца" при ценообразовании. Данный способ определения

монопольной власти был предложен в 1934 г. экономистом Абба Лернером и получил

название показателя монопольной власти Лернера:

L = (P - MC)/P.

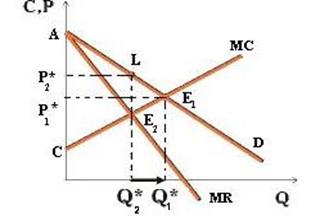

Численное значение коэффициента Лернера всегда находится между 0 и 1. Для совершенно конкурентной фирмы P = MC и L = 0. Относительное превышение цены над предельными издержками характеризует наличие у конкретной фирмы монопольной власти (отрезок Рm, MC, как предоставлено на рисунке 2). [3]

Рис. 2. Монопольная (рыночная) власть фирмы.

Данный коэффициент монопольной власти может быть

также выражен в терминах эластичности спроса, с которой сталкивается фирма. Мы

знаем, что L = (P - MC)/P = -1/Ed. Однако,

Еd теперь означает эластичность спроса фирмы, а не всего рыночного спроса.

Следующее ключевое понятие монопольного рынка – степень концентрации рынка. Показатель этой величины называется индексом Херфиндаля-Хиршмана.

I = S12 + S22+ S32+…+ Sn2,

где

I – индекс Херфиндаля-Хиршмана.

S1 – удельный вес самой крупной фирмы.

S2 – удельный вес следующей по величине фирмы.

Sn – удельный вес наименьшей фирмы.

Если в отрасли функционирует лишь одна фирма, т. е. мы имеем пример чистой монополии, то S1 = 100%, а I = 10 000. Если в отрасли 100 одинаковых фирм, то Si = 1%, а I = 100. [3]

В США высокомонополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфиндаля-Хиршмана превышает 1800. Этот индекс широко используется в антимонопольной политике, однако следует помнить, что и он не дает полной картины, если не учитывается удельный вес продукции иностранных фирм на отечественном рынке.

Заметим, что значительная монопольная власть не гарантирует высокие прибыли. Прибыль зависит от отношения средних издержек к цене. Фирма А может обладать большей монопольной властью, чем фирма В, но получать меньшую прибыль, если у нее значительно выше средние издержки.

Факторами, влияющими на степень монопольной власти, являются:

· экономический потенциал фирмы; предполагаемая прибыль;

· масштабы инноваций; наличие производственных секретов;

· высокие барьеры (препятствия) для появления конкурентов; наличие товаров-субститутов;

· конкуренция со стороны других фирм, выпускающих аналогичную продукцию;

· обладание рыночной информацией. [5]

2.2. Источники монопольной власти

Почему некоторые фирмы обладают большой монопольной властью,

а другие незначительной или вовсе никакой? Монопольная власть заключается в

способности устанавливать цену выше предельных издержек и величина, на которую

цена превышает предельные издержки, обратно пропорциональна эластичности спроса

для фирмы. Чем менее эластичен спрос для фирмы, тем большей монопольной властью

обладает фирма.

Конечной причиной монопольной власти является,

следовательно, эластичность спроса для фирмы. Вопрос заключается в том, почему

некоторые фирмы (например, ряд универсамов) сталкиваются с более эластичной

кривой спроса, тогда как другие (например, производитель одежды с наклейкой

фирменного дизайна) - с менее эластичной кривой спроса.

Основные источники монопольной власти отдельной фирмы связаны с факторами, определяющими эластичность спроса на продукцию фирмы: первый заключается в эластичности рыночного спроса. Собственный спрос фирмы будет, по крайней мере, столь же эластичен, как и рыночный спрос, и поэтому эластичность рыночного спроса ограничивает потенциал монопольной власти.

Факторы эластичности рыночного спроса по цене:

1. Наличие и доступность товаров-заменителей на рынке - чем меньше заменителей, тем ниже эластичность; при чистой монополии не существует совершенных заменителей товара, и риск снижения спроса из-за появления его аналогов минимален.

2. Временной фактор - рыночный спрос, как правило, более эластичен в долгосрочном периоде.

3. Доля расходов на товар в потребительском бюджете - чем она выше, тем выше эластичность спроса по цене.

4. Степень насыщения рынка рассматриваемым товаром - чем выше насыщенность, тем ниже будет эластичность и наоборот, если рынок ненасыщен, то снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса, т.е. рынок будет эластичным.

5. Разнообразие возможностей использования данного товара - чем больше различных областей использования имеет товар, тем более эластичен спрос на него. Спрос на универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на специализированные приборы.

6. Важность товара для потребителя - товары первой необходимости (зубная паста, мыло, услуги парикмахера) обычно неэластичны по ценам; товары же, приобретение которых может быть отложено, характеризуются большей эластичностью.

Второй фактор - число фирм на рынке. Если на нем много фирм, маловероятно, что одна из фирм будет способна существенно повлиять на цену.

Третий фактор заключается во взаимодействии между фирмами. Даже если на рынке имеются лишь две или три фирмы, ни одна из них не сможет увеличить цену во много раз, если соперничество между ними носит агрессивный характер, когда каждая фирма старается захватить львиную долю рынка. Рассмотрим каждый из этих трех факторов, определяющих монопольную власть. [6]

2.3. Способы реализации монопольной власти

Ценовая дискриминация. Монополист получает возможность проводить ценовую дискриминацию только в том случае, когда потребители не могут перепродать продукт монополиста. Ценовой, дискриминацией (от лат. discriminatio — различение) называют установление продавцом разных цен на различные единицы одного и того же товара, продаваемые одному или разным покупателям. При этом отличия в ценах не отражают различий в затратах, необходимых для поставки товара или обслуживания покупателей. Поэтому не всякое различие цен является дискриминационным, а единая цена не всегда свидетельствует об отсутствии ценовой дискриминации. Так, например, цены поставки, полностью учитывающие различия в транспортных расходах среди потребителей, расположенных на различных расстояниях от поставщика, не являются дискриминационными. Напротив, в том случае, когда поставка товара осуществляется самим поставщиком, единая цена для всех разноудаленных потребителей может рассматриваться как дискриминационная. [5]

Совершенно конкурентное предприятие не устанавливает цен, оно, как мы уже знаем, является ценополучателем. Поэтому в условиях совершенной конкуренции ценовая дискриминация невозможна. Другое дело монополия. Монополист, будучи единственным продавцом товара, может продавать его по разным ценам на разных рынках или в разных количествах, т. е. осуществлять ценовую дискриминацию. Для этого необходимо, чтобы прямая эластичности спроса на товар по его цене у разных покупателей была существенно различной, а эти покупатели были легко идентифицируемы и была невозможна перепродажа товара покупателями.

Очевидно, что наиболее благоприятные условия для ценовой дискриминации имеются на рынках услуг. Ясно, что вы не сможете перепродать сделанную вам прическу или полученное вами лечение кому-либо другому. В сфере осязаемых товаров ценовая дискриминация сравнительно легко осуществима в том случае, когда разные рынки отделены друг от друга большим расстоянием или высокими тарифными барьерами, так что перепродажа товаров с «дешевого» на «дорогой» рынок связана со значительными дополнительными затратами.

Понятие ценовой дискриминации было введено в экономическую теорию в первой трети XX в. А. Пигу, хотя явление, получившее это название, было известно и ранее. А. Пигу также предложил различать три вида, или степени, ценовой дискриминации. [6]

Ценовая дискриминация первой степени имеет место, когда каждая единица товара продается по ее цене спроса, так что цены, по которым товар покупается, для всех покупателей различны. Этот вид дискриминации предполагает, таким образом, как персональное (англ. intrapersonal), так и межличностное (англ. interpersonal) различение цен спроса. Поэтому ее часто называют совершенной ценовой дискриминацией.

Ценовая дискриминация второй степени имеет место, когда разные единицы выпуска продаются по разным ценам, но каждый потребитель, покупающий одинаковое количество блага, уплачивает и одинаковую цену. В этом случае, как очевидно, отсутствует межличностное различие цен спроса.

Наконец, ценовая дискриминация третьей степени предполагает, что разным лицам продукция продается по разным Ценам, но каждая единица товара, покупаемая отдельным субъектом, оплачивается им по одинаковой (не зависящей от объема покупки) цене. В таком случае, очевидно, имеет место лишь межличностное различие цен спроса, но отсутствует персональное. Такой вид ценовой дискриминации часто называют сегментацией рынка. [7]

Рассмотрим каждый их этих видов ценовой дискриминации.

Совершенная ценовая дискриминация. При совершенной ценовой дискриминации (или дискриминации первой степени) цена каждой единицы продукции устанавливается на уровне цены рыночного спроса именно этой единицы, в результате чего весь потребительский излишек присваивается монополистом. Совершенная ценовая дискриминация представлена на рисунке 3.

Рис.3. Совершенная ценовая дискриминация.

Мы знаем, что оптимальный выпуск простой, недискриминирующей монополии определяется пересечением кривых МС и MR. Он, как видно на рис. 3, составит Q2 * при цене Р2 *. Излишек потребителей составит в таком случае сумму, равную площади P2 *AL, излишек продавца — сумму, равную площади СР2 LЕ2 . Если бы монополист смог осуществить совершенную ценовую дискриминацию, он стал бы продавать каждую единицу продукции по той цене, по которой кто-либо согласился ее покупать, т. е. по ценам ее спроса, все множество которых представлено ординатами точек линии спроса, D . Следовательно, каждая дополнительно произведенная и проданная единица продукции увеличивала бы общую выручку монополиста ровно на ту сумму, по которой она бы продавалась.

А это значит, что для монополиста, осуществляющего совершенную ценовую дискриминацию, кривая спроса становится и кривой предельной выручки, как в случае совершенной конкуренции. (На рис. 3 слияние кривой MR с кривой 1) показано стрелкой). Однако в отличие от совершенно конкурентного рынка, на котором существует единая цена и, значит, MR = AR, в случае монополии, проводящей совершенную ценовую дискриминацию, цены разных единиц продукции различны и, значит, MR * AR- Оптимальный выпуск монополиста, проводящего совершенную ценовую дискриминацию, также определяется пересечением кривых предельной выручки и предельных затрат. Но, поскольку для него кривой предельной выручки становится кривая спроса, именно ее пересечение с кривой МС (точка Е1 на рис. 3) определяет оптимальный выпуск. Таким образом, объем выпуска при совершенной ценовой дискриминации увеличивается до уровня, соответствующего совершенно конкурентному рынку, Q* 1 . Следствием этого является увеличение общественного выигрыша (англ. social gain) на величину безвозвратных (в случае простой монополии) потерь, равных площади криволинейного треугольника E 2 LE 1 .

С другой стороны, практикующий совершенную ценовую дискриминацию монополист, как очевидно из рис. 3, присваивает себе весь потребительский излишек PL * 2 AL , который в случае простой, недискриминирующей монополии, при выпуске Q* 2 , достался бы покупателям.

В чистом виде совершенная ценовая дискриминация трудноосуществима. Ведь для этого монополист должен располагать совершенной информацией о функциях спроса всех возможных потребителей своего товара. Некоторое приближение к ней возможно при наличии небольшого числа покупателей, когда каждая единица товара производится по индивидуальному требованию (заказу). [8]

Ценовая дискриминация второй степени. Ценовая дискриминация второй степени, или так называемое нелинейное ценообразование - политика назначения различных цен в зависимости от объема покупки, таким образом, что связь между объемом продаж и общими доходами монополиста носит нелинейный характер.

Предположим (Рис.4), что монополист устанавливает две цены: при объеме от 0 до Q* цена Р`, при объеме от Q* до Q** цена Р``. Если бы монополист устанавливал единую цену, например Р`, то его совокупный доход равнялся бы произведению соответствующего объема и цены (TR=Р`Q*), что соответствует площади прямоугольника 0Р`АQ*. При осуществлении нелинейного ценообразования доход увеличивается и становится равен площади выделенной фигуры 0Р`А Q*С Q**.

Рис.4. Реализация монопольной власти с помощью нелинейного ценообразования.

Чем более дифференцирована цена продукции, тем в большей степени данная ценовая дискриминация приближается к совершенной.

В реальной жизни ценовая дискриминация второй степени чаще всего принимает форму ценового дисконта (т.е. скидок).

Например:

· скидки на объем поставок (чем больше объем заказа или поставки, тем больше скидка к цене);

· кумулятивные скидки (цена проездного единого билета на год, который предполагают ввести в московском метрополитене относительно ниже суммарных расходов на ежемесячные проездные);

· ценовая дискриминация во времени (различные цены на утренние и вечерние сеансы в кино, различные наценки в ресторанах на дневное и вечернее время) и т.д.

Иногда данный тип дискриминации называют самоотбором. Не имея реальной возможности определить цены спроса всех своих клиентов (как при совершенной ценовой дискриминации), продавец предлагает всем одинаковую структуру цен, предоставляя покупателю самому решать, какой объем и, следовательно, какие рыночные условия он выбирает. [8]

Ценовая дискриминация третьей степени. Ценовая дискриминация третьей степени, или дискриминация на основе сегментации рынка - политика назначения различных цен на один и тот же товар для различных групп покупателей (сегментов рынка).

Примерами подобной ценовой дискриминации могут служить:

1. Входная плата в музеи и кинотеатры, тарифы на проезд к городском транспорте могут предусматривать скидки (вплоть до нулевого уровня) для пенсионеров, детей, военнослужащих, студентов.

2. Цены на непродовольственные товары сезонного спроса (одежду, обувь) могут быть в конце сезона ниже, чем в начале.

3. Тарифы на авиаперелеты могут быть дифференцированы по дням недели (в рабочие дни ниже, чем в нерабочие).

4. Плата за подписку на специальные журналы для индивидуальных подписчиков может быть ниже, чем для библиотек, учреждений и организаций, а индивидуальные подписчики могут, кроме того, быть дифференцированы по их профессиональному статусу (например, профессора и студенты, члены профос тональных обществ и пр.).

5. Низкоконкурентная на внешних рынках продукция может между тем продаваться там по конкурентным ценам, гораздо более низким, чем на отечественном рынке, где продавцы обладают определенной монопольной властью.

6. России гостиничные тарифы для иностранцев значительно выше, чем для россиян.

После того, как фирма разделит своих потенциальных покупателей на некоторое количество сегментов, возникает вопрос установления своих цен для каждого сегмента. [9]

Рассмотрим, как это происходит.

Пусть монополист выделяет два изолированных сегмента рынка.

Его цель, как и прежде, максимизация совокупной прибыли. Основное условие

максимизации прибыли на первом сегменте рынка может

быть записано как MC=MR1, где MR1 - предельный

доход от реализации на первом сегменте.

Соответствующим образом, основное условие максимизации прибыли на втором сегменте имеет вид: MC=MR2, где MR2 - предельный доход от реализации на втором сегменте рынка. То есть MC=MR1=MR2.

Мы знаем, что предельный доход фирмы соотносится с коэффициентом эластичности спроса по формуле MR=P(1+1/Ed), поэтому равенство MR1=MR2 можно представить как P1(1+1/Ed1)=P2(1+1/Ed2) или P1/P2=(1+1/Ed2)/(1+1/Ed1).

Из данного равенства видно, что в основе ценовой дискриминации третьей степени лежит различие в эластичности спроса для разных сегментов рынка: чем выше эластичность спроса, тем относительно ниже должна быть цена. На практике это означает использование ценовых скидок для категории потребителей с эластичным спросом и назначение более высоких цен для потребителей с неэластичным спросом. [7]

3. Антимонопольная деятельность

3.1. Сущность антимонопольного регулирования

Антимонопольное регулирование — это комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование подразумевает регулирование степени концентрации и монополизации производства, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование, воздействие на стратегии предприятий.

Монопольная власть может представлять опасность связанную с неоправданным завышением цен на продукцию монополий и чрезмерным занижение цен на сырье для фирмы монополиста. Для большинства монополий свойственны тенденции к бюрократизации и неэффективности (когда фактические издержки при любом объеме производства выше средних совокупных издержек). Для монополистического рынка характерна неэффективность в распределении ресурсов. Влияние монополий может усиливать дифференциацию доходов, что в свою очередь оказывает негативное влияние на общество и чревато социальными конфликтами. В силу всего перечисленного в развитых странах существует антимонопольное регулирование экономики.[10]

Современное антимонопольное регулирование со стороны государственных органов можно свести к трем группам мер:

Первая группа мер — административно-правовое воздействие в виде:

· запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства;

· роспуска существующих монополистических объединений;

· расчленения монополий на ряд самостоятельных производств.

Вторая группа мер — административно-экономическое воздействие, направленное на:

· преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискриминацию (завышение цен, не обусловленное издержками производства);

· преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров путем использования рекламы;

· запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем сговора с целью оказания совместного влияния на изменение рыночной ситуации. [11]

Третья группа мер — экономическое воздействие, проводимое государством:

· использование разных приемов ведения налоговой политики, которые вынуждают монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к условиям свободной конкуренции;

· поощрение выпуска товаров-заменителей. Разнообразие товаров личного и производительного потребления снижает спрос на товары монопольного производства;

· расширение рынка за счет установления международных экономических связей и увеличения импорта; распространение научных и технологических знаний. [11]

В странах Запада государство активно регулирует хозяйственную деятельность монополий и олигополии. Оно стремится не допустить чрезмерного влияния монополий и олигополии в экономике, а также снизить негативное воздействие на общество. Основой подобного регулирования является антимонопольное (антитрестовское) законодательство. [10]

Антимонопольное законодательство — это сложная и разветвленная сеть законов, судебных решений и правовых норм. Все эти меры направлены на регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются недобросовестными, некачественными по отношению к правам производителей и потребителей, а также просто вредными для общества.

Антимонопольное законодательство может пониматься в узком и широком смысле слова. В первом случае оно направлено против чистых монополий и крупных олигополии, обладающих избыточной монопольной властью, а также на предотвращение «нечестных» действий, нарушающих общепринятые нормы делового общения. В широком смысле антимонопольное законодательство направлено против всех форм накопления монопольной власти (в том числе и мелкими фирмами), любых форм монопольного поведения. [12]

Антимонопольное законодательство делится на 2 типа:

1. Американский тип отвергает любую форму монополистического сговора или союза.

2. Западноевропейский тип более либерален. В нем объектом противодействия выступает не всякие монополии, а лишь те, которые ограничивают конкуренцию в определенном секторе рынка.

Выделяют антитрестовую и антикартельную направленность законодательства.

Антитрестовые законы противодействуют объединениям, в рамках которых происходит полная утрата самостоятельности входящих в объединение фирм. Антикартельные законы противодействуют сговорам фирм (о разделении сфер влияния, ценовым и т.д.). Запрещая союзы и сговоры, антимонопольные законы стимулируют не только конкуренцию, но и диверсификацию производства. [12]

Во многих странах применяются законы, которые ограничивают недобросовестную конкуренцию. К ней относятся: самовольное использование чужого товарного знака, фирменного наименования, маркировки товара, копирование формы, упаковки, внешнего оформления товаров других фирм, распространение ложных сведений или точных сведений в извращенном виде, способном нанести ущерб репутации и кредитоспособности конкурента; оказание влияния на решения конкурента с целью приобретения преимущества над ним; некорректное сравнение товаров при рекламе; приобретение коммерческой тайны конкурента без его согласия; самовольное использование или разглашение конфиденциальной информации; введение в заблуждение потребителей относительно качества, потребительских свойств, способа, места изготовления товара; обман потребителей.

Кроме того, антимонопольные законы противодействуют монополистической практике. К ее методам относятся: навязывание партнерам дискриминационных условий контракта, изъятие товаров из обращения, а также ограничение и прекращение производства товаров для создания искусственного дефицита, предварительный сговор об искусственном снижении, повышении, поддержание уровня цен, навязывание потребителям принудительного ассортимента товаров в качестве условия реализации, предварительный сговор об отказе вести дела с потенциальными партнерами, совмещение руководящих постов одними и теми же лицами в 2 или более фирмах, производящих аналогичную продукцию. [13]

Таким образом, комплексом экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка является государственное антимонопольное регулирование, которое осуществляет деятельность с помощью административно-правового, административно-экономического и экономического воздействия.

3.2. Методы антимонопольного регулирования

Методы антимонопольного регулирования, используемые в различных странах, весьма дифференцированы. Применяются они с учетом национальных особенностей и во взаимосвязи с задачами повышения эффективности экономики. Применение регулирующих антимонопольных положений характеризуется избирательностью. Это выражается в том, что антимонопольные усилия концентрируются на определенном числе приоритетных направлений. [13]

Антимонопольное регулирование экономики проводится:

1. Экономическими (нормативно-ориентирующими и корректирующими) методами. Характерным признаком данной совокупности методов является то, что посредством их государство воздействует в целом на систему рыночного хозяйствования и его институты. Это регулирование макроуровневого порядка, основанного на использовании экономических рычагов, сознательно применяемых государством для формирования конкурентной среды. Экономические методы могут быть прямыми и косвенными. Прямыми методами претворяется в жизнь воздействие государства непосредственно на объект антимонопольного регулирования. Эти методы носят регулирующий характер. В условиях перехода к рынку, когда еще не создан целостный рыночный механизм и не сложилась инфраструктура, использование прямых экономических методов есть обоснованная необходимость. Они реализуются в форме государственного воздействия на процессы формирования конкурентной среды и контроля над ее состоянием. При этом особое внимание уделяется методам, позволяющим снизить барьеры входа на рынок для новых субъектов. Косвенные методы основаны на поддержке экономических процессов, которые опосредствованно воздействуют на объект антимонопольного регулирования, но также могут способствовать развитию конкуренции и ограничению монополизации рынков. Они ориентированы на стимулирующие регуляторы: налоговые, кредитные, бюджетные, использование валютного курса, таможенные тарифы и другие, а также на смещение приоритетов при проведении структурной перестройки, промышленной политики и иных составляющих экономической политики. Системное применение экономических методов происходит в форме программирования. В рамках антимонопольной деятельности программный метод используется для перспективного (априорного) антимонопольного регулирования на основе программ демонополизации экономики и развития конкуренции. [14]

2. Административными методами. С помощью них государство осуществляет регулирующее воздействие на состояние конкурентной среды конкретного рынка. Применение этих методов происходит в форме контроля над соблюдением антимонопольного законодательства. К ним относятся:

· пресечение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции или иных действий, ограничивающих конкуренцию;

· согласие на сделки, которые могут привести к рыночной концентрации;

· согласование актов органов исполнительной власти;

· наложение взысканий. [14]

В условиях переходной экономики априорно используют экономические методы регулирования. При этом антимонопольное регулирование осуществляется на основе демократически выработанных программ, соединяющих в единую систему прямые и косвенные экономические методы.

Методы антимонопольного воздействия реализуются определенным набором мер, с помощью которых достигаются цели регулирования. Каждый из методов антимонопольного регулирования имеет свою спецификацию доступных мер и механизмов их воздействия на конкурентную среду, а также некоторый порядок их применения: по отдельности или в комплексе, опережая формирование конкурентной среды или следуя за ним. Также практика регулирования постоянно обогащается новыми мерами, которые способствуют преодолению или ослаблению самых различных проявлений монопольных явлений.

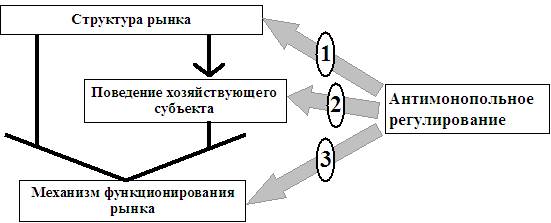

Меры антимонопольного регулирования формируются исходя из того, что точкой их приложения будет один из трех элементов конкурентной среды: структура рынка, поведение субъектов рынка или механизм функционирования рынка. [15]

Меры антимонопольного регулирования

Зарубежная практика подтверждает, что соотношение мер, корректирующих то или иное состояние конкурентной среды, а также степень их воздействия на каждый элемент различны. Первоначально антитрестовское законодательство ограничивало только определенное поведение. Впоследствии законодательство было дополнено нормами, отражающими антимонопольный подход к регулированию структуры рынка. Российский опыт показывает, что в условиях переходной экономики необходим комплекс мер, параллельно воздействующих на поведение и на структуру рынка. Потому что, с одной стороны, реальные структурные предпосылки для развития конкуренции не всегда реализуются, так как лишь немногие прибегают к активной конкурентной борьбе за увеличение доли на рынке, расширение производства и сбыта своей продукции. Это происходит из-за слабого финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов, которые концентрируют внимание на вопросах «выживания» и не конкурируют. С другой стороны, монопольная структура рынка не всегда предопределяет монополистическую деятельность. Этому, прежде всего, способствует ограниченный спрос покупателей и отсутствие горизонтальных связей. [15]

3.3. Основные направления развития антимонопольного регулирования в РФ

Конкурентное (Антимонопольное) законодательство — совокупность нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену. На данный момент антимонопольные законы существуют в большинстве стран мира.

Антимонопольная политика имеет несколько основных направлений:

1. Стимулирование предпринимательства

2. Развитие конкурентных начал

3. Организационно-правовое обеспечение антимонопольной политики

Специфика российских монополий сказалась и на особенностях законодательного регулирования их деятельности.

В капиталистических странах монополии появились, когда уже существовали рыночные отношения, и государство, чтобы воспрепятствовать удушению конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь формирующихся рыночных отношениях. [13]

Первый

закон, касающийся антимонопольного регулирования экономики появился в России в 1991

году - закон “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на

товарных рынках”

С 1991 года по 1999 год было введено большое количество объективно необходимых

законов, составивших организационно-правовую базу для регулирования монополий. К

примеру, законы "О приватизации государственных и муниципальных

предприятий в Российской Федерации" от 3 июля 1991 г., "О поставках

продукции для федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г.,

"О финансово-промышленных группах" от 30 ноября 1995 г., "О

естественных монополиях"и т.д.

Но в 1999 году, через восемь лет после начала реформ, антимонопольное

законодательство остро нуждалось в совершенствовании, преимущественно на основе

обобщения правоприменительной практики. Появилась необходимость в обновлении

всей правовой базы, чтобы она позволила надежнее пресекать злоупотребления

рыночной властью, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, применять

штрафные санкции к юридическим и физическим лицам, включая должностных лиц

федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного

самоуправления, лучше регулировать безопасность и качество товаров и

услуг.

В результате такой необходимости, российским правительством в 1999 году было

создано Министерство по антимонопольной политике и поддержке

предпринимательства (МАП). Создано оно было на основе уже существовавшего к

тому времени Государственного комитета по антимонопольной политике, которому,

по-моему, не удалось достичь ощутимых успехов в создании полноценной

конкурентной среды.

Россия не избежала негативного воздействия отраслей - естественных монополий в

условиях рынка Примером естественных монополистов в России является РАО “ЕЭС

России”, “Газпром”. Первый проект Закона “О естественных монополиях” был

подготовлен сотрудниками Российского центра приватизации в начале 1994 г. По

Закону “О естественных монополиях”, сфера регулирования включает

транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам,

транспортировку газа по трубопроводам, услуги по передаче электрической и тепловой

энергии, железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов и

аэропортов, услуги общедоступной и почтовой связи. [14]

Основными направлениями регулирования антимонопольной политики выступили:

· ценовое регулирование, то есть прямое определение цен (тарифов) или назначение их предельного уровня;

· определение потребителей для обязательного обслуживания и/или установление минимального уровня их обеспечения.

Под антимонопольной политикой понимают совокупность мероприятий, направленных на формирование и поддержку нормальной конкурентной среды.

Антимонопольное регулирование предполагает:

· создание развития конкурентной среды посредством осуществления структурной политики, поддержки малого бизнеса и т.п.;

· ограничение монополистической деятельности.

Важным инструментом антимонопольного регулирования является антимонопольное законодательство. В разных странах оно имеет свои особенности, но общим является следующее:

· контроль за слиянием компаний;

· запрещение сговоров предпринимателей, то есть образование картелей (это объединение предпринимателей или предприятий с целью поддержания цен на рынке данного товара на основе согласования цен, квот (доля) и рынков сбыта). – ОПЕК;

· борьба с недобросовестной конкуренцией. [16]

В современных условиях важными элементами системы антимонопольного регулирования выступают следующие:

1. Понятие монополиста, его качественные и количественные характеристики;

2. Виды монополистической деятельности, подлежащей государственному регулированию;

3. Перечень форм недобросовестной конкуренции, подлежащей запрету;

4. Определение системы антимонопольных органов, их задач, функций и полномочий;

5. Меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. [16]

В

мировой практике широко используется такие показатели как индекс

концентрации рынка (4, 8, 12 у нас используется показатель 3-х

предприятий CR=3 Херфиндаль)Хиршман HHI= k12+k22+k3+k4+…+kn2

В России монополия определяется на основе понятия доминирующее положение

предприятия.

Доминирующем признаются положением предприятие, если доля рынка составляет 50 и более % (до вступления в силу ФЗ "О защите конкуренции 65% и более).

Если

доля меньше 50%, но антимонопольный орган показывает, что тоже может быть

отнесен к доминирующим предприятиям.

В современных условиях выделяют 2 модели антимонопольного

регулирования: американская и западноевропейская.

Чем они различаются:

· американская модель исходит из того, что любая монополия есть зло для экономики (все монополии нужно держать под контролем);

· западноевропейская модель исходит из того, что государству необходимо бороться только с теми монополиями, которые злоупотребляют своим положением.

Идет

сближение моделей в сторону западноевропейской.

В соответствии с Законом о защите конкуренции введено понятие

"коллективное доминирование". Суть в следующем: если три компании

имеют на рынке более 50% или пять компаний более 70%, то при злоупотреблении

своим положением и доказанности этого к ним применяют санкции. Естественные

монополии априори считаются доминирующими. [15]

В соответствии с Российским законодательствомнедобросовестной конкуренцией является:

· распространение ложных, неточных или искаженных сведений, что может причинить ущерб другим фирмам и их деловой репутации;

· введение потребителей в заблуждение по поводу качества потребительских свойств товара и т.п.;

· некорректное сравнение своей продукции с продукцией других предприятий в рекламной деятельности;

· использование без разрешения товарного знака маркировки, копирования упаковки, внешнего оформления и т.п. производителей конкурентов;

· получение, использование, разглашение производственной, научно-технической, торговой информации или коммерческой тайны без согласия собственника.

В современных условиях все большее развитие получает адвокатирование конкуренции. Новое направление антимонопольной политики.

Адвокатирование

конкуренции - это набор видов деятельности антимонопольных органов,

направленной не на принуждение соблюдения установленных норм, а на осознание

выгод конкуренции, в том числе через воздействие на другие государственные

органы.

В нашей стране предприятия, которые имеют долю на рынке 35 и более % вносятся в

государственный реестр, хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% и

подлежащих, поэтому антимонопольному контролю.

Антимонопольное

регулирование естественных монополий.

Естественная монополия – это фирма, которая может удовлетворить

весь рыночный спрос с меньшими долгосрочными средними издержками, нежели

несколько фирм (определяющий принцип – масштаб производства).

В России регулирование деятельности естественных монополий осуществляется на

основе федерального закона "О естественных монополиях" (1995 год), ФЗ

"О защите конкуренции".

Регулированию подлежат цены и тарифы на продукцию и услуги естественных

монополий. [13]

Структурная перестройка естественных монополий.

Государство также воздействует на естественные монополии следующим образом:

· определяет состав потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию;

· контроль за инвестиционными программами естественных монополий;

· контроль за заключением некоторых видов сделок.

Важная задача – контроль за структурными образованиями естественных монополий.

В

мировой практике широко используется структурное преобразование естественных

монополий (РАО ЕЭС).

Для реализации антимонопольной деятельности необходимо создание соответствующих

государственных органов – Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

В законе о защите конкуренции прописаны функции и полномочия федерального исполнительного органа в сфере антимонопольного регулирования. [14]

ВЫВОД

Хотя монополии, представленные, как правило, крупными предприятиями, обладают определенными преимуществами (более низкие средние издержки производства, возможность финансировать НИОКР, большая устойчивость в условиях неблагоприятной конъюктуры и др.), негативные последствия монополизации превышают ее положительные стороны. Монополизация рынков ведет к сокращению потребительского излишка, возникающего в условиях конкурентного равновесия рынка. Таким образом, отсутствие конкуренции, монополизация рынков приводит к чистым потерям общества - потерям потребителей в результате сокращения обьема производства ниже равновесного. Поэтому борьба с монополизацией, поддержка конкуренции - одна из важнейших функций государства.

Степень несовершенства рынка зависит от разновидности несовершенной конкуренции, которая подразделяется на: монополистическую конкуренцию, олигополию, монополию.

В условиях монополистической конкуренции степень несовершенства невелика и связана только с умением производителя выпускать особые, отличающиеся от конкурентных разновидности товаров. При олигополии несовершенство рынка значительно и диктуется немногочисленностью действующих на нем фирм, наконец, монополия означает господство на рынке только одного производителя.

Подавляющее большинство реальных рынков - это рынки несовершенной конкуренции. Свое название они получили в связи с тем, что конкуренция, а значит, и стихийные механизмы саморегуляции («невидимая рука» рынка) действуют на них несовершенно.

На несовершенную конкуренцию в России сказались особенности регулирования конкурентных отношений. В капиталистических странах несовершенная конкуренция появилась тогда, когда уже существовали рыночные отношения, и государство, чтоб воспрепятствовать удушению конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь формирующихся рыночных отношениях.

Несовершенная конкуренция является нежелательной для развития эффективной рыночной экономике в России и на современном этапе проводится политика по укреплению и защите конкуренции. Данная меры государства называются антимонопольной политикой.

Основными целями антимонопольной политики государства являются: формирование единого и экономического пространства, обеспечение экономической свободы предпринимательской деятельности, создание конкурентной среды на товарных и финансовых рынках.

Для реализации антимонопольной политики, поддержки рыночных структур и предпринимательства, государственного регулирования тарифов в сфере естественных монополий, пресечения монополизма на товарных рынках, создания условий для здоровой конкуренции был создан Государственный комитет по антимонопольной политике, имеющий территориальные управления. Позднее его преобразовали в Государственный антимонопольный комитет (ГАК) и потом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальперин В.М. Микроэкономика. Т.2 — Санкт-Петербург: «Экономическая школа», 1997.– 74с.

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. - С. - Пб., 1992. Гл. 8. Гл. 16.

3. Максимова В.Ф. Рыночная экономика. Т.1. Ч.1. Теория рыночной экономики. Микроэкономика. – М.: «Соминтэк», 1992. – 121с.

4. Нуреев. Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – 2-е изд., - М.: Норма, 2004. – 225с.

5. Ореховский П.А. Общая экономическая теория: учебное пособие.- Международная академия современного знания.- 2000.

6. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. Ч. 3. Гл. 10. Изд-во: М.: Экономика, 1992.

7. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999.

8. Сажина М. А. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРИА, 2003. – 118с.

9. Фишер С. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – 864с.

10. Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Подвинутый уровень: Учебник. – М.: ИНФПР-М, 2008г. – 245с.

11. Черкашов Е. М. Экономическая теория. Микроэкономика. Учебное пособие. Часть 2. 3-е изд. - Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2004. – 35с.

12. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М., 1992. Т.2.- Гл. 10.

13. Экономический словарь / Е. Г. Багудина [и др.] – М.: Проспект, 2000.– 340с.

14. Янова В.В. Экономика. Курс лекций: учебное пособие для вузов – 4-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 115с.

15. 50 лекций по микроэкономике. Т. 1. - Санкт-Петербург: Экономическая школа. 2000.

16. 50 лекций по микроэкономике. Т. 2. - Санкт-Петербург: Экономическая школа. 2000. – 459с.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)