СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………….……………….................................................

...........................................................................………………

.3

1. История появления и развития насосов…………….…………......................................................................

..................................................….....5

2. История развития землесосостроения..……………………......................................................................

..............................................…………..6

Заключение …………..………………………………….…………………………………...............................................

............................................................................…….22

Список использованной литературы …………………………….....................................................................

................................................…………24

ВВЕДЕНИЕ

Первые попытки людей сознательно упорядочить водоснабжение в цивилизованных поселениях относятся к пятому тысячелетию до н. э. Когда же появились насосы? Их история весьма древняя. Уже на заре своих времён человечество использовало примитивные насосы для орошения земель.

В древних культурно развитых странах, например, в Египте, Вавилоне и Китае, которые имели большие территории с резко выраженным сухим климатом, орошение площадей, используемых для сельского хозяйства, было первостепенным жизненным вопросом. Первые большие общины людей в населенных пунктах и городах неизбежно сталкивались с проблемой питьевого водооснабжения и потребностью в водоснабжении вообще. Доказательством этого важного этапа развития человеческого общества могут служить известные акведуки (водопроводы) в Сицилии (450 лет до н. э.), первый (примерно 312 лет до н.э.) римский акведук (16,6 км), акведук 91,7 км Марсия в Риме (примерно 144 года до н.э.), а также первый (около 160 лет до н.э.) напорный водоопровод (20 кгс/см2) за Пергамоном. Если вначале решались проблемы каптажных источников и безнапорного подвода воды потребителям, то затем - проблемы преодоления разности высот. Вначале это были водоподъёмные насосы, затем винтовые механизмы, и наконец, поршневые насосы. Принцип работы последнего довольно прост: благодаря движению вниз поршня в замкнутом пространстве происходит разряжение воздуха. При поднятии поршня вода устремляется в разряженное пространство, достигая необходимого для человека направления движения и уровня. Такой принцип с успехом используется и сейчас в различных компрессорах, водопроводах, пожарных насосах. Начиная с этого момента, т.е. с первого пуска водоподъёмного механизма, можно говорить о начале эры развития насосов.

В XVII веке француз Денни Папен изобрёл первую конструкцию центробежного насоса, состоящую из многолопастного колеса, вращающегося в спиральном кожухе. Гениальность этого изобретения не была оценена современниками Папена по одной простой причине: в то время ещё не было двигателей, способных развивать большое количество оборотов. Однако в наши дни изобретение этого французского инженера можно увидеть на любом промышленном предприятии. До 20-х годов прошлого столетия насосы использовались исключительно для перекачки жидкостей. Однако, развитие промышленного производства заставляло иженеров-изобретателей совершенствовать насосные технологии, применяя их в различных отраслях промышленности. Уже сейчас созданы насосы, вес которых приближается к ста тоннам, а мощность может быть эквивалентна небольшим рекам. Насосы применяются в авто- и самолётостроении, устанавливаются на подводных лодках и космических кораблях, в водопроводах и на атомных станциях.

Насос – это гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе обусловливает её перемещение.

Землесосами называются машины, предназначенные для транспортирования по напорным трубопроводам смеси грунта с водой на расстояние, предусмотренное планом работ или определяемое величиной создаваемого землесосом напора. По принципу действия землесосы представляют собой центробежные насосы с некоторыми конструктивными изменениями, обусловленными наличием твердого материала в транспортируемой жидкости.

Характеристика землесоса должна полностью соответствовать характеристике присоединенных к нему всасывающего и напорного трубопроводов и условиям их эксплуатации.

В России землесосы появились в 1867 г. сначала на р. Неве, а года через два на р. Волге. Первый советский землесос марки МВС (Москва — Волгострой) появился в 1935 г. Вскоре появились землесосы ЗНК-200. При 830 об/мин землесос ЗНК-200 развивал напор до 22 м вод. ст. и обеспечивал производительность до 110 л/с. В 1937 г. был создан землесос марки ЗГМ-1. В этом землесосе в основном уже определились основные конструктивные черты, которые сохранились и в современных конструкциях, приняв более совершенные формы.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАСОСОВ

Первые попытки людей сознательно упорядочить водоснабжение в цивилизованных поселениях относятся к пятому тысячелетию до н. э.

В древних культурно развитых странах, например, в Египте, Вавилоне и Китае, которые имели большие территории с резко выраженным сухим климатом, орошение площадей, используемых для сельского хозяйства, было первостепенным жизненным вопросом. Первые большие общины людей в населенных пунктах и городах неизбежно сталкивались с проблемой питьевого водооснабжения и потребностью в водоснабжении вообще. Доказательством этого важного этапа развития человеческого общества могут служить известные акведуки (водопроводы) в Сицилии (450 лет до н. э.), первый (примерно 312 лет до н.э.) римский акведук (16,6 км), акведук 91,7 км Марсия в Риме (примерно 144 года до н.э.), а также первый (около 160 лет до н.э.) напорный водоопровод (20 кгс/см2) за Пергамоном. Если вначале решались проблемы каптажных источников и безнапорного подвода воды потребителям, то затем - проблемы преодоления разности высот. Начиная с этого момента, т.е. с первого пуска водоподъёмного механизма, можно говорить о начале эры развития насосов.

Водоподъёмное колесо - древнейший известный нам водоподъёмный механизм. Величина напора этого устройства составляла 3-4 м, максимальная подача 8-10 м3/ч. А так называемые цепные насосы (бесконечные цепочки с прикрепленными ковшами) использовались до 1700 лет до н.э. В это время в Каире уже был колодец глубиной 91,5 м, из которого добывалась питьевая вода при помощи цепного насоса.

Пожарный насос из Александрии, построенный примерно за 200 лет до н.э., можно рассматривать по египетским письменам как первый прототип поршневого насоса.

Трудно себе представить, что все элементы классического поршневого насоса (плунжер, откидные клапаны и эксцентриковый привод плунжера) были использованы в этом насосе, созданном вероятно Ктцебиусом.

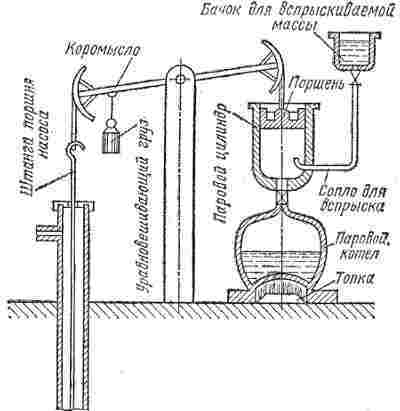

В первую очередь с ростом значения горного дела и для общей индустриализации возникла объективная необходимость добычи воды из больших глубин на поверхность земли. От «водяных искусств» средневекового горного дела, какие описал Агрикола, до первых водяных насосов с паровым приводом (около 1805 г.), разработанных и построенных англичанином Ньюкоменом, ощущается сильное влияние горного дела на развитие насосостроения. Так называемый насос Ньюкомена, схема которого приведена на рис. 1, является первым представителем балансирных насосов. В нем рабочий ход поршня осуществляется от балансира не в стадии расширения пара или наполнения парового цилиндра, а скорее всего после заполнения цилиндра паром и следующим за ним впрыском воды, который вызывает конденсацию пара, а это означает, следовательно, что энергия рабочего хода получается исключительно за счет атмосферного давления, действующего на паровой поршень. Поэтому со стороны привода необходимо было предусматривать цилиндры больших диаметров для того, чтобы увеличить, мощность насоса. Вскоре появились балансирные насосы, в которых для перемещения поршня использовалась энергия расширения или давления пара. Самый большой балансирный насос этого вида с суточной производительностью 32700 м3 (1365 м3/ч) и напором примерно 52 м был установлен в 1860 г. на одной лондонской насосной станции.

Рис. 1 Насос Ньюкомена

Изобретение американцем Вортингтоном

(1840-1850 гг.) одноцилиндровых и двухцилиндровых паровых насосов дало

возможность отказаться от балансирного привода для поршневых насосов. Для этих

насосов характерно, как известно, противоположное расположение насосных и

паровых цилиндров, поршни которых установлены на общем штоке. Стремление

уменьшить капитальные затраты при постоянно возрастающей мощности поршневых

насосов привело в конечном результате к преобладающему распространению в

настоящее время горизонтальных или вертикальных многоцилиндровых поршневых,

насосов с паровым, дизельным или электрическим приводами.

Чтобы получить плавный, непрерывный поток воды, стали применять архимедовые

винты (около 1000 лет до н.э.). Еще и сегодня для орошения или осущения полей

встречаются такие насосы с приводам от ветродвигателя. Наклонно расположенный

вал с винтовой нарезкой вращается в полуоткрытом лотке и обесспечивает высоту

подъема жидкости от 2 до 5 м.

Классическим прообразом роторного насоса, представленным в настоящее время в модифицированной форме в виде шестеренных, винтовых, пластинчатых и коловратных насосов, можно считать пластинчатый насос Рамелли - около 1588 г. В течение 19-го столетия было принято много попыток разработать пригодный для эксплуатации роторный насос. При этом многие из разработанных коннструкций разрушались на практике в связи с тем, что невозможно было обеспечить водяную смазку вращающихся деталей. Так называемый роторный насос с отсекающей пластиной, изготовляемой иногда из древесины, представлял основной тип роторного насоса, используемого с 17-го по 19-е столетие. Недостатки насоса этого вида - в частности большие протечки, значительный износ и низкий КПД - способствовали созданию в конце 19-го столетия двухвальных насосов. Уплотнение в них между полостями всасывания и нагнетания осуществляли при помощи вращающейся управляемой шайбы или взаимно перекатывающихся роторов одинакового размера (шестеренные или винтовые насосы). Происхождение лопастного (центробежного) насоса трудно определить. Существуют эскизы, выполненные Леонардо да Винчи, по которым можно предположить об использовании центробежной силы во вращаающемся канале для перекачки воды.

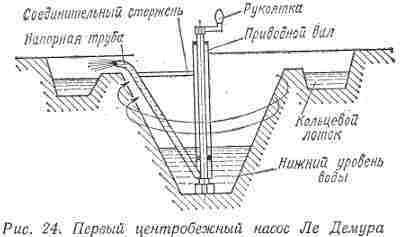

Известный французский физик Денис Папин, тоже высказывал идею использования центробежного эффекта для перекачивания жидкостей. Первым центробежным насосом, опробованным на практике, является устройство, разработанное ле Демуром в 1732 г. На рис. 24 представлено это устройство: под углом К вертикальному валу прикреплена прямая труба, которая нижним концом погружена в жидкость; при вращении валa эта труба, жестко связанная с валом соединительным стержнем, приводится во вращение. Центробежные силы вызывают перемещение жидкости во вращающейся трубе. Классическая форма рабочего колеса радиального типа, присущая современным центробежным нaсocaм, была использована уже в 1818 г. в Бостоне в так называемом «Массачусетс-насосе» Андреасом. В то время речь шла о двухпоточном спиральном насосе с полуоткрытым рабочим колесом и радиальными прямыми лопастями. В 1846 Г. Андреас доказал, что криволинейные лопасти обеспечивают лучший эффект нагнетания, чем прямые.

Английский промышленник Джон Гвинне примерно в 1850 г. поставил на рынок первый двухпоточный спиральный насос с закрытым рабочим колесом и изогнутыми лопастями, созданный на основании опытов Андреаса. В то время одноступенчатые насосы имели небольшие величины создаваемого напора. Конечным результатом исследований было создание первого многоступенчатого центробежного насоса, который был запатентован в 1851 г. Этот насос без направляющих обратных подводящих лопаток был значительно улучшен Осборном Рейнолдсом, которому был выдан патент на многоступенчатый центробежный насос с направляющим аппаратом и обратными поддводящими каналами. От этого насоса Рейнольдса до современнных многоступенчатых центрообежных насосов высокого даввления сделан относительно небольшой шаг, который заключается по существу лишь в улучшении конструкции деталей и гидравлических характеристик проточной части насоса.

Усовершенствование лопастных насосов в 20 и 30-х гг. нашего векa тесно связано с именем профессора Пфлейдерера. После того как им была установлена зависимость между конечным числом лопастей и гидравлическими характеристиками насоса, лопастные насосы получили дальнейшее развитие. Благодаря изобретению насосов человек получает воду, электроэнергию, нефтепродукты и многое другое. Насосы стали надежными помощниками человека, создавая дальнейшие условия для развития нашего общества

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕСОСОСТРОЕНИЯ

Землесосами называются машины, предназначенные для транспортирования по напорным трубопроводам смеси грунта с водой на расстояние, предусмотренное планом работ или определяемое величиной создаваемого землесосом напора. По принципу действия землесосы представляют собой центробежные насосы с некоторыми конструктивными изменениями, обусловленными наличием твердого материала в транспортируемой жидкости. Характеристика землесоса должна полностью соответствовать характеристике присоединенных к нему всасывающего и напорного трубопроводов и условиям их эксплуатации.

В России землесосы появились в 1867 г. сначала на р. Неве, а года через два на р. Волге. Первый советский землесос марки МВС (Москва — Волгострой) появился в 1935 г. Вскоре появились землесосы ЗНК-200. При 830 об/мин землесос ЗНК-200 развивал напор до 22 м вод. ст. и обеспечивал производительность до 110 л/с. В 1937 г. был создан землесос марки ЗГМ-1. В этом землесосе в основном уже определились основные конструктивные черты, которые сохранились и в современных конструкциях, приняв более совершенные формы. Конструкция землесоса ЗГМ-1 была разработана инженером-конструктором В. А. Мороз, который внес значительный вклад в создание последующих, более мощных и более совершенных марок землесосов. Землесос ЗГМ-2 (1938 г.) (рис. 41) применяется и до настоящего времени; им оборудован землесосный снаряд 100-35. Этот землесос с малым числом оборотов, исправно работающий даже в очень тяжелых условиях по перекачке гидросмесей высокой консистенции и с крупными включениями.

Стремление к более совершенным конструкциям и повышению коэффициентов полезного действия привело к созданию землесоса 20Р-11 (300-40) (эту конструкцию иногда называют ЗГМ-З). Землесосные снаряды с насосами подобного типа были применены впервые на строительстве Южного порта в Москве. В настоящее время (наряду с землесосами большей производительности и напоров) землесосы 20Р-11 широко применяют на гидротехнических стройках как основное оборудование земснарядов. С 1939—1940 гг. завод им. М. И. Калинина в Москве приступил к серийному выпуску землесосов марок НЗ: 4НЗ 6НЗ, 8НЗ, 10НЗ, 12НЗ, 16НЗ, 20НЗ (300-40) и 24НЗ (500-60).

Кроме этих землесосов появились и уже находятся в эксплуатации новые марки землесосов, созданные на основе требований масштабов и характера земляных работ при создании крупных гидротехнических узлов и добыче полезных ископаемых. Кроме грунтовых насосов отечественной промышленностью для транспорта неоднородных сред (гидросмесей) выпускаются углесосы и песковые насосы. Песковые насосы находят широкое применение в обогатительной промышленности, а углесосы — при гидромеханизации горных работ, т. е. в горноугольной и горнорудной промышленности.

Углесосы, предназначаемые в основном для транспорта гидросмесей из шахт, характерны тем, что создают высокие напоры (до 250 м вод. ст.) одним агрегатом. При производстве работ методами гидромеханизации возникает необходимость создания больших напоров, поэтому в последнее время создана новая серия грунтовых насосов типа Гр, которые имеют некоторые общие черты с углесосами.

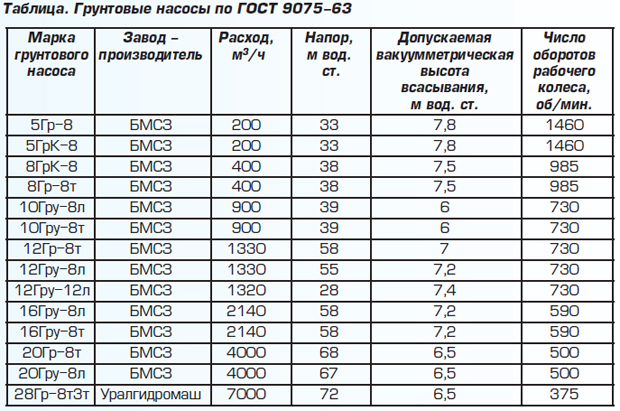

Особенностью грунтовых насосов этого типа является то, что двухкорпусные насосы 8ГрТ-8, 10ГруТ-8, 10Гр-6-Т2, 12ГрГ-8, 12Гр8-Т2, 16ГруТ-8 (и углесосы 10У5 и 14У7) имеют кроме наружного внутренний корпус (протектор), изготовляемый из износостойкого сплава ИЧХ28Н2 (протектор грунтового насоса 10ГруТ-8 изготовляют из стали 55JI-1). Наружные корпусы отливают из серого чугуна СЧ18-36 или из стали ЗОЛ-П.

В однокорпусных насосах 8Гру-12, 10ГруЛ-8, 12ГруЛ-12 корпусы отливают из сплава ИЧХ28Н2 или из стали 55Л-П. Рабочие колеса и бронедиски изготовляют из сплава ИЧХ28Н2 (высокохромистый чугун, содержащий 27—30% хрома и 1,5—3% никеля). В таблице указаны существующие на сегодняшний день грунтовые насосы.

Современные землесосы состоят из следующих основных элементов: корпуса, рабочего колеса, двух крышек, двух защитных бронедисков, вала, всасывающего патрубка и уплотнительной системы. .

Корпус землесоса (рис. 4) представляет собой чугунную или стальную отливку, вмещающую рабочее колесо землесоса. Корпусы землесосов иногда выполняют в виде улитки с очертанием внутреннего канала по некоторой кривой линии. Такую форму придают каналу в связи с тем, что жидкость из рабочего колеса в канал поступает по всей окружности колеса. Расход жидкости, естественно, увеличивается по длине канала, и из соображений поддержания одинаковой скорости жидкости в канале его сечение приходится постепенно увеличивать. Однако при малом сечении начального участка канала крупные включения, часто попадающие с грунтом в гидросмесь, могут прижаться лопаткой к внешней стенке канала и вызвать заклинивание, которое приведет к поломке землесоса. При наличии резиновой футеровки внутренней поверхности канала такое заклинивание влечет за собой разрушение резинового покрытия. Во избежание описанных явлений конструкторы создали землесосы с корпусами, имеющими постоянное сечение канала. Эта конструктивная форма не имеет теоретического оправдания, но эффект от изменения скорости по длине оказывается настолько незначительным, что практически не сказывается на значении создаваемых напоров и расходов гидросмеси.

Рис.3 Корпус землесоса

Рис.4 Устройство землесоса

Корпуса землесосов для осмотра и для очистки имеют люки, закрываемые крышками на болтах. В верхней части корпуса землесоса есть отверстие, оборудованное фланцем для присоединения эжектора, используемого для заливки насоса перед пуском его в работу.

Напорный патрубок отливается вместе с корпусом землесоса и располагается либо снизу, либо сверху корпуса. В гидравлическом отношении (т. е. в смысле влияния на потери или величину создаваемого напора) расположение напорного патрубка никакой роли не играет; оно учитывается только при монтаже землесоса. Так, например, при монтаже землесосов на землесосных снарядах оказываются более удобными землесосы с напорным патрубком, направленным вверх. При монтаже землесосов в закрытых наземных помещениях, как правило, более удобны землесосы с напорным патрубком, расположенным внизу.

Гидросмесь, устремляясь из корпуса землесоса в напорный патрубок, сильно воздействует на внутреннюю поверхность его внешней стенки, поскольку именно к ней под действием центробежной силы стремятся твердые частички. Поэтому в большинстве конструкций землесосов внешняя стенка напорного патрубка (в некоторых конструкциях и всего корпуса) отливается утолщенной. Промышленностью освоены производство резиновых покрытий (гуммирование) для облицовки внутренней поверхности улитки (канала) землесоса и установка специальных вставок (металлических и неметаллических) в наиболее изнашиваемые области корпуса. Наиболее уязвимые места могут быть покрыты каменным литьем— габбродиабазом, стойкость которого против износа выше, чем легированной стали.

Рабочее колесо — основной рабочий элемент землесоса, так как именно лопатки колеса передают жидкости механическую энергию. Правильная конструкция рабочего колеса землесоса и особенно рациональная форма лопаток обеспечивают высокую эффективность работы землесоса.

Напор, создаваемый землесосом при данной частоте вращения, определяется диаметром рабочего колеса. Если нельзя изменять частоту вращения вала двигателя, то для создания различных напоров к землесосам придают дополнительные рабочие колеса разного внешнего диаметра.

Рабочие колеса бывают закрытого, полузакрытого и открытого типов. Закрытыми колесами называются такие, лопатки которых помещены между дисками (рис. 43, 44). В полузакрытых колесах имеется только один диск с напорной стороны, а со стороны всаса лопатки открыты. Открытые колеса представляют собой крыльчатки, вращающиеся между крышками землесоса. В настоящее время применяют закрытые рабочие колеса. Крышки землесоса со стороны всасывания и со стороны нагнетания защищают от абразивного износа бронедисками. В рабочих колесах имеется от 2 до 5, а чаще всего 3—4 лопатки.

Рабочее колесо подвержено износу больше любой другой части землесоса (рис. 45). Максимальные скорости гидросмесь имеет у выхода из колеса, поэтому именно эта часть колеса, т. е. кромки лопаток и прилегающая периферийная часть дисков, испытывает наибольшее абразивное воздействие твердой составляющей гидросмеси, перекачиваемой землесосом.

Конструктивной особенностью колес некоторых марок землесосов является устройство на внешних сторонах дисков рабочего колеса выступающих радиальных лопаток, предназначенных для удаления гидросмеси из пространства между рабочим колесом и крышками землесоса. Попадающая в это пространство гидросмесь как бы отбивается лопаткам:и, поэтому они и называются отбойными.

Для уменьшения износа рабочие колеса кроме гуммирования покрывают твердыми сплавами.

Твердые сплавы наносят в виде навариваемого слоя (по мере износа его наваривают вновь) или в виде сменных бронепластин, скрепляемых с основными лопатками сваркой или заклепками с потайными головками.

Большое значение для увеличения износоустойчивости имеет термическая обработка подвергающихся износу металлических поверхностей.

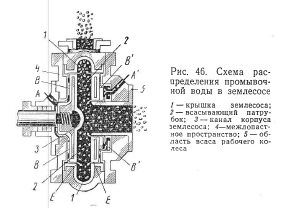

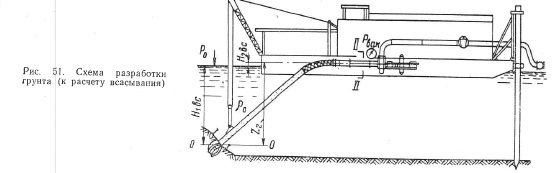

Срок службы бронедисков на всасывающей стороне насоса значительно ниже, чем на напорной. Это объясняется тем, что с всасывающей стороны в зазоре между бронедиском и рабочим колесом движется гидросмесь, перетекающая из напорной полости (улитки) во всасывающую. Чтобы предотвратить это протекание пульпы, а следовательно, и интенсивный износ бронедиска и переднего диска рабочего колеса, необходимы тщательное уплотнение зазоров между рабочим колесом и корпусом и интенсивное промывание зазоров водой. Распределение промывочной воды в землесосе хорошо видно из рис. 46. Буквы А, В, Е показывают путь промывочной воды на напорной стороне землесоса, а буквы А, В, Е путь промывочной воды на всасывающей стороне землесоса. На рисунке виден слой резины, покрывающий рабочее колесо и поверхность канала корпуса.

Наплавка изношенных (и новых) рабочих колес производится твердосплавными электродами Т-590 или Т-620. Стальные колеса и другие части обычно реставрируют. Для того чтобы реставрация была возможной и надежной, допускаются следующие нормы износа: диски рабочего колеса по толщине — 40— 50%, ступица — не более 10 мм по радиусу. Срок износа корпуса землесоса зависит от качества металла, из которого отлит корпус, вида транспортируемого грунта, концентрации грунта в гидросмеси и пр.

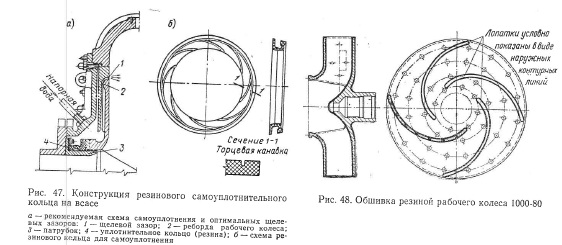

Для устранения чрезмерного расхода воды из пазух и уменьшения возможности попадания гидросмеси в область промывки рекомендуется применять резиновое самоуплотнительное кольцо на всасе, которое способно поддерживать минимальный зазор. Конструкция кольца и его установка показаны на рис. 47.

Для повышения устойчивости каучуковых покрытий разработана их новая конструкция. Особенностью описываемой конструкции резиновой футеровки рабочих колес является наличие просверленных отверстий в лопатках и дисках рабочего колеса, которые при вулканизации заполняются материалом покрытия, являющегося одним целым с создаваемой внешней оболочкой колеса. Таким образом получается как бы заклёпочное крепление (рис. 48).

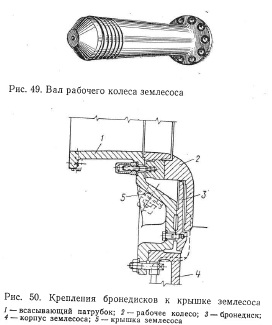

Рабочее колесо жестко крепится на конце вала землесоса с помощью фланцевого соединения или путем посадки колеса на конусный конец вала с последующей затяжкой гайкой (такое крепление называется консольным). Для предотвращения проворачивания колеса на валу в пазы конической поверхности вала закладывают одну или две шпонки, которые входят в соответствующие пазы конической поверхности ступицы рабочего колеса. Для предотвращения аксиального смещения колеса по валу на конце вала, выступающем из ступицы насаженного колеса, имеется резьба на которую навинчивают специальную гайку Внешняя форма ее как бы завершает плавные очертания ступицы, благоприятствующие обтеканию гидросмесью без больших гидравлических потерь. Вал землесоса (рис. 49) выполняется сплошным из легированной стали.

Корпус землесоса имеет две крышки: со всасывающей стороны и с нагнетательной Крышки, особенно передняя, при работе землесоса подвергаются интенсивному износу грунтом, попадающим в зазор между крышками и рабочим колесом. Поэтому с внутренней стороны крышек устанавливают бронедиски представляющие собой стальные листы толщиной 25 мм и более, вырезанные по форме крышек. По мере износа бронедиски заменяются или наплавляются. Крепление бронеди- сков показано на рис. 50.

К всасывающей крышке 5 землесоса крепится всасывающий патрубок 1, поставляемый вместе с землесосом. Всасывающий патрубок выполняется цилиндрическим или в виде усеченного конуса, если диаметр монтируемого к нему всасывающего трубопровода отличен от диаметра отверстия крышки землесоса. В некоторых конструкциях землесосов всасывающий патрубок отлит заодно с крышкой землесоса.

Напорный патрубок у землесосов обычно отливается как одно целое с корпусом землесоса.

Наиболее распространены землесосы консольного типа, в которых рабочее колесо закрепляется на конце вала, входящего в корпус землесоса через специальное сальниковое устройство. Сальник обеспечивает герметичность внутренней полости корпуса, т. е. устраняет утечку гидросмеси и предотвращает засасывание воздуха в землесос.

Сальниковое устройство монтируется в кольцевом пространстве вокруг вала или цилиндрической части ступицы рабочего колеса. В кольцевое пространство закладывают сальниковую набивку, которая уплотняется специальной грундбуксой, подтягиваемой обычно двумя болтами по мере износа набивки. Набивку периодически заменяют или добавляют.

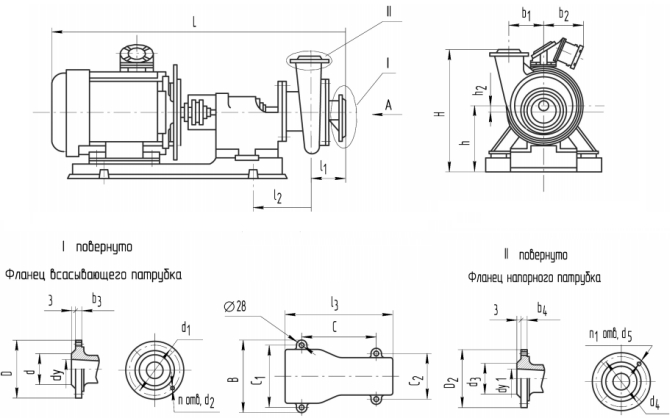

Рис. Габаритный чертёж землесоса

Такие насосы используются на обогатительных фабриках для перекачки шлама и пульпы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В реферате мы рассмотрели историю возникновения насосов.

Первые попытки людей сознательно упорядочить водоснабжение в цивилизованных поселениях относятся к пятому тысячелетию до н. э. Уже на заре своих времён человечество использовало примитивные насосы для орошения земель.

В XVII веке француз Денни Папен изобрёл первую конструкцию центробежного насоса, состоящую из многолопастного колеса, вращающегося в спиральном кожухе. Гениальность этого изобретения не была оценена современниками Папена по одной простой причине: в то время ещё не было двигателей, способных развивать большое количество оборотов. Однако в наши дни изобретение этого французского инженера можно увидеть на любом промышленном предприятии. До 20-х годов прошлого столетия насосы использовались исключительно для перекачки жидкостей. Однако, развитие промышленного производства заставляло иженеров-изобретателей совершенствовать насосные технологии, применяя их в различных отраслях промышленности. Уже сейчас созданы насосы, вес которых приближается к ста тоннам, а мощность может быть эквивалентна небольшим рекам. Насосы применяются в авто- и самолётостроении, устанавливаются на подводных лодках и космических кораблях, в водопроводах и на атомных станциях.

Насос – это гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе обусловливает её перемещение.

Землесосами называются машины, предназначенные для транспортирования по напорным трубопроводам смеси грунта с водой на расстояние, предусмотренное планом работ или определяемое величиной создаваемого землесосом напора. По принципу действия землесосы представляют собой центробежные насосы с некоторыми конструктивными изменениями, обусловленными наличием твердого материала в транспортируемой жидкости.

В России землесосы появились в 1867 г. сначала на р. Неве, а года через два на р. Волге. Первый советский землесос марки МВС (Москва — Волгострой) появился в 1935 г. Вскоре появились землесосы ЗНК-200. При 830 об/мин землесос ЗНК-200 развивал напор до 22 м вод. ст. и обеспечивал производительность до 110 л/с. В 1937 г. был создан землесос марки ЗГМ-1. В этом землесосе в основном уже определились основные конструктивные черты, которые сохранились и в современных конструкциях, приняв более совершенные формы.

Таким образом, в настоящее время усовершенствование насосов происходит постоянно. Расширяется область их применения. Развиваются отдельные направления – гидравлика, электрика, механика. Это позволяет применять тот или иной насос по назначению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гидромеханизация. Учебное пособие для вузов. А. П. Юфин. Изд. 2-е, перераб и доп М., Стройиздат, 1974, 223 с.

2. Касянов В.М. Гидромашины и компрессоры. -2-е изд., переработанное и доп. -М.: Недра, 1981. -295 с.

3. Федоренко В.А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению. 16-е изд., М., ООО ИД «Альянс», 2007, 416 с.

4. Центробежные и осевые насосы / А.А.Ломакин. М.: Машиностроение, 1966.

5. Лопастные насосы/ А.К. Михайлов, В. В. Малюшенко, М.: Машиностроение, 1977.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)