Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Зав. кафедрой –

профессор В.С.Глушанко

Ст. преподаватель –

А.А. Герберг

РЕФЕРАТ

по «Истории медицины»

на тему:

«История появления и развития анестезиологии»

Исполнитель: студентка 38 группы I курса

лечебного факультета

Бабарнёва Елена Александровна

Витебск,2016

Содержание

Введение

3

История развития обезболивания. У истоков открытия наркоза 4

Открытие эфирного наркоза. Ингаляционная анестезия 7

XIX-XX вв. - новые методы, новые средства обезболивания 6

Развитие анестезиологии после второй мировой войны 7

Заключение

8

Список

литературы

9

Введение

Открытию в начале XIX в. эффективных методов хирургического обезболивания предшествовал многовековой период малорезультативных поисков средств и методов устранения мучительного чувства боли, возникающей при травмах, операциях и заболеваниях.

Есть основание предполагать, что усилия в этом направлении люди начали предпринимать в очень далеком прошлом. История медицины свидетельствует об использовании некоторых обезболивающих средств в Древнем Египте, Древней Индии, Древнем Китае, странах Ближнего Востока за несколько тысячелетий до нашей эры. Более полны исторические материалы о способах болеутоления в Древней Греции и Древнем Риме. Основу большинства применявшихся тогда обезболивающих средств составляли настои и отвары растений, среди которых важное место занимали мак, мандрагора, дурман, индийская конопля. Наиболее сильное обезболивающее действие оказывали те из них, в состав которых входил опий. Очень давно известны дурманящее и обезболивающее свойства алкогольных напитков и гашиша. В связи с тем, что некоторые компоненты изготавливаемых в то время болеутоляющих средств обладали довольно высокой токсичностью и дозировались произвольно, прием их был небезопасным. К тому же изготавливали такого рода лекарства и предлагали больным нередко люди, совершенно не сведущие в медицине. Однако при сильной боли многие были вынуждены прибегать к этим средствам.

История развития обезболивания. У истоков открытия наркоза

С приходом в страны Европы христианской религии на пути использования обезболивающих средств, применявшихся в античные времена в Греции и Риме, а также изыскания новых методов болеутоления возникли существенные препятствия. Они особенно проявились в период Средневековья. Христианская церковь, объявив беспощадную борьбу с язычеством, проявляла нетерпимость ко всему, что в какой-то степени было с ним связано. Это относилось и к медицине. В частности, в отношении обезболивания католическая церковь отвергала саму идею устранения боли как противобожескую, выдавая боль за кару, ниспосланную Богом для искупления грехов.

Однако некоторые медики Средневековья вопреки противодействию церкви продолжали использовать опыт, накопленный в области обезболивания в античный период. Наиболее последовательно руководствовались таким подходом медицинские школы в Салерно и Болонье. Представители этих школ в XI - XIII вв. применяли с целью обезболивания сложные средства, включающие опий, белену, цикуту, семена латука, сок смоковницы и некоторые другие компоненты.

В Средние века некоторые хирурги, чтобы уменьшить боль во время операции, прибегали к таким физическим методам воздействия, как охлаждение тканей, кратковременное сдавление сонных артерий, сдавление сосудисто-нервного пучка при операциях на конечностях.

В эпоху Возрождения интерес к медицине античного периода, в частности к обезболиванию, значительно возрос, что выразилось в стремлении изучать и использовать на практике наследие в этой области древнегреческих и римских медиков. Однако опыт показал, что болеутоляющие средства, приготовленные по древним рецептам, малоприемлемы: в умеренных дозах они не позволяли достигнуть необходимого обезболивающего эффекта, а увеличение доз нередко приводило к опасным побочным явлениям. При таких обстоятельствах хирургам приходилось осуществлять операции в основном при сохраненной болевой чувствительности. Большие хирургические вмешательства оставались для больных тяжелым испытанием, которое далеко не все выдерживали. В этих условиях единственную возможность уменьшения страдания больных на операционном столе хирурги видели в овладении такой оперативной техникой, при которой длительность вмешательства сокращалась бы до нескольких минут. Такое положение сохранялось вплоть до XIX в.

Реальные предпосылки для разработки эффективных методов обезболивания начали складываться в конце XVIII в. Определяющее значение имело интенсивное развитие естественных наук, особенно химии и физики. Среди многочисленных открытий того периода было получение в чистом виде кислорода (Пристли и Шееле, 1771) и закиси азота. (Пристли, 1772).

Джозеф Пристли, шведский химик, открывший закись азота, конечно, не подозревал, что оказал тем самым великую услугу медицине. Но кто знает, сколько времени пришлось бы чудесному газу Пристли оставаться без применения, если бы Хемфри Деви (английский химик и физик) не испробовал его действие на себе.

А действие было самое невероятное. Газ, открытый Пристли, опьянял, веселил и заставлял хохотать. На публичной демонстрации Деви, сам смеявшийся до слез, видел, как чопорные англичане, не на шутку развеселившись, прыгали через стулья, словно школьники. Деви, которому были известны "огненный воздух" (кислород) и "мертвый воздух" (углекислый газ), назвал его тогда просто "веселящим газом".

Открытие "веселящего газа" явилось началом решительного наступления на боль и страдания при операциях.

В 1800 г. Деви опубликовал результаты обстоятельного изучения физико-химических и некоторых других, свойств закиси азота. В 1818 г, Фарадей сообщил аналогичные данные в отношении диэтилового эфира. Оба исследователя обнаружили своеобразное дурманящее и подавляющее чувствительность действие закиси азота и паров эфира.

Деви и Фарадей в своих трудах, представляющих результаты изучения соответственно закиси азота и диэтилового эфира, указывали, на возможность использования их с целью обезболивания при операциях.

Первую операцию под эфирным наркозом выполнил в 1842 г. американский хирург Лонг. Затем он в течение нескольких лет накапливал наблюдения, не сообщая о них медицинской общественности.

В 1844 г. независимо от Лонга, американский зубной врач Уэлс использовал с целью обезболивания вдыхание закиси азота. 11 декабря 1844 года он впервые в мире произвел операцию удаления зуба с применением обезболивания закисью азота.

То был один из самых счастливых дней в его жизни. Он понял, что нашел наконец вещество обезболивания, которое тщетно искали все народы земли в течение многих столетий. Еще 15 безболезненных операций удаления зуба окончательно укрепили в нем эту уверенность. С нетерпением ждал молодой Уэлс предстоящего экзамена - публичного доказательства своего открытия.

Однако демонстрация не удалась. Как только нож хирурга коснулся тела пациента, тот закричал от боли. Страдальческий крик больного, возбужденные реплики зрителей, неодобрительные возгласы экзаменующих хирургов - все это ввергло Уэлса в тяжелое состояние. В минуту отчаяния он покончил с собой, так и не узнав, что опыт не удался всего лишь из-за несовершенства техники наркоза.

Открытие эфирного наркоза. Ингаляционная анестезия

Через 2 года после неудачи, постигшей Уэлса, его ученик зубной врач Мортон при участии химика Джексона применил е целью обезболивания пары диэтилового эфира. Вскоре был достигнут желаемый результат.

В той же хирургической клинике Бостона, где не получило признания открытие Уэлса 16 октября 1846 г. был успешно продемонстрирован эфирный наркоз. Эта дата и стала исходной в истории общей анестезии.

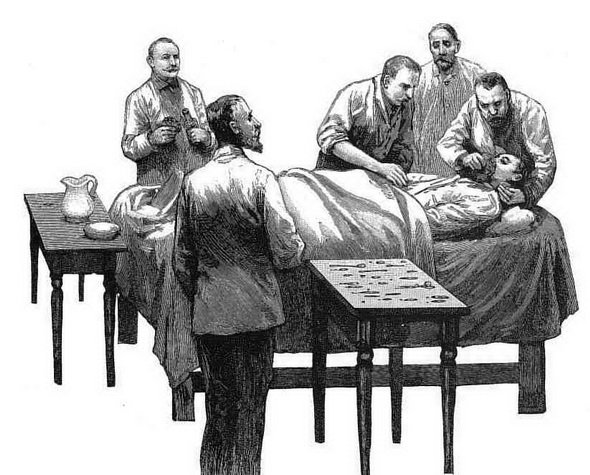

Оперировал больного в бостонской хирургической клинике профессор Джон Уоррен, а усыпил пациента по собственному методу студент-медик Вильям Мортон.

Когда больного положили на операционный стол, Вильям Мортон накрыл ему лицо полотенцем, сложенным в несколько слоев, и стал кропить жидкостью из принесенной с собой бутылки. Больной вздрогнул, принялся что-то бормотать, но вскоре успокоился и погрузился в глубокий сон.

Джон Уоррен приступил к операции. Сделан первый разрез. Больной лежит спокойно. Сделан второй, а за ним и третий. Пациент все так же крепко спит. Операция была достаточно сложной - у больного удаляли опухоль шеи. Через несколько минут после ее окончания пациент пришел в себя.

Говорят, именно в этот момент Джон Уоррен произнес свою историческую фразу: "Джентльмены, это не обман!".

Впоследствии сам Мортон так рассказывал историю своего открытия: "Я приобрел эфир фирмы Барнетта, взял бутылку с трубкой, заперся в комнате, уселся в операционное кресло и начал вдыхать пары. Эфир оказался настолько крепким, что я чуть было не задохнулся, однако желаемый эффект не наступил. Тогда я намочил носовой платок и поднес его к носу. Я взглянул на часы и вскоре потерял сознание. Очнувшись, я почувствовал себя словно в сказочном мире. Все части тела будто онемели. Я отрекся бы от мира, если бы кто пришел в эту минуту и разбудил меня. В следующий момент я верил, что, видимо, умру в этом состоянии, а мир встретит известие об этой моей глупости лишь с ироническим сочувствием. Наконец, я почувствовал легкое щекотание в фаланге третьего пальца, после чего попытался дотронуться до него большим пальцем, но не смог. При второй попытке мне удалось это сделать, но палец казался совершенно онемевшим. Мало-помалу я смог поднять руку и ущипнуть себя за ногу, причем убедился, что почти не чувствую этого. Попытавшись подняться со стула, я вновь упал на него. Лишь постепенно я обрел контроль над частями тела, а с ним и полное сознание. Я тотчас же взглянул на часы и обнаружил, что в течение семи-восьми минут был лишен восприимчивости. После этого я бросился в свой рабочий кабинет с криком: "Я нашел! Я нашел!"".

У анестезиологии, особенно во времена ее развития было немало противников. Например, духовенство особенно яростно выступало против обезболивания при родах. По библейской легенде, изгоняя Еву из рая, Бог повелел ей в муках рожать детей. Когда акушер Дж. Симпсон в 1848 году с успехом применил наркоз для обезболивания родов у английской королевы Виктории, это вызвало сенсацию и еще больше усилило нападки церковников. Даже знаменитый французский физиолог Ф. Мажанди, учитель Клода Бернара, считал наркоз "безнравственным и отнимающим у больных самосознание, свободную волю и тем самым подчиняющим больного произволу врачей". В споре с духовенством Симпсон нашел остроумный выход: он заявил, что сама идея наркоза принадлежит Богу. Ведь согласно тому же библейскому преданию Бог усыпил Адама, чтобы вырезать у него ребро, из которого он сотворил Еву. Аргументы ученого несколько усмирили пыл фанатиков.

Открытие наркоза, который оказался очень эффективным методом хирургического обезболивания, вызвало широкий интерес хирургов во всем мире. Очень быстро исчезло скептическое отношение к возможности безболезненного выполнения оперативных вмешательств. Вскоре наркоз получил всеобщее: признание и был оценен по достоинству.

В нашей стране первую операцию под эфирным наркозом произвел 7 февраля 1847 г. профессор Московского университета Ф.И. Иноземцев. Через неделю после этого столь же успешно метод был использован Н.И. Пироговым в Петербурге. Затем наркоз стали применять ряд других крупных отечественных хирургов.

Восприняв эфирный наркоз как великое открытие в медицине, ведущие русские хирурги не только предпринимали все возможное для широкого его использования в практике, но и стремились проникнуть в сущность этого казавшегося загадочным состояния, выяснить возможное неблагоприятное влияние паров эфира на организм.

Самый большой вклад в изучение эфирного наркоза на этапе его освоения и в дальнейшем при введении в практику хлороформного наркоза внес Н.И. Пирогов.

После

первого применения у больных H.И. Пирогов давал

эфирному наркозу следующую оценку: "Эфирный пар есть действительно великое

средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление

развитию всей хирургии". Давая такую характеристику методу, он одним из

первых привлек внимание хирургов к остальным осложнениям, которые могут

возникнуть при наркотизации. Н.И. Пирогов предпринял специальное исследование с

целью поиска более эффективного и безопасного метода наркоза. В частности, он

испытал действие паров эфира при введении их непосредственно в трахею, кровь,

желудочно-кишечный тракт. В 1847 г. Симпсон в качестве наркотического средства

успешно апробировал хлороформ. Интерес хирургов к последнему быстро возрастал,

и хлороформ на многие годы стал основным анестетиком, оттеснив диэтиловый эфир

на второе место.

После

первого применения у больных H.И. Пирогов давал

эфирному наркозу следующую оценку: "Эфирный пар есть действительно великое

средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление

развитию всей хирургии". Давая такую характеристику методу, он одним из

первых привлек внимание хирургов к остальным осложнениям, которые могут

возникнуть при наркотизации. Н.И. Пирогов предпринял специальное исследование с

целью поиска более эффективного и безопасного метода наркоза. В частности, он

испытал действие паров эфира при введении их непосредственно в трахею, кровь,

желудочно-кишечный тракт. В 1847 г. Симпсон в качестве наркотического средства

успешно апробировал хлороформ. Интерес хирургов к последнему быстро возрастал,

и хлороформ на многие годы стал основным анестетиком, оттеснив диэтиловый эфир

на второе место.

XIX-XX вв. - новые методы и средства обезболивания

Последние десятилетия XIX в. ознаменовались появлением принципиально новых средств и методов хирургического обезболивания. Первым шагом в этом направлении было открытие В.К. Анрепом в 1879 г. и Коллером в 1884 г. местно-анестетического действия кокаина.

Карл Коллер (Carl Koller), офтальмолог использовал кокаин для анестезии глаза орошением перед хирургическим вмешательством.

Кокаин был очень эффективным, но токсичным анестезирующим средством. Вся опасность заключалась в том, что одна и та же доза кокаина для одного больного могла быть безвредной, а для другого - смертельной. Хирурги стали бояться кокаина. Один из них иронически заметил, что при местной анестезии кокаином самочувствие оперируемого обратно пропорционально самочувствию хирурга: при большой дозе введенного кокаина больному не больно, а хирург нервничает; при малой дозе хирург спокоен, но больной кричит от боли.

В 1898 г. Вир, введя раствор кокаина в субарахноидальное пространство, впервые осуществил один из вариантов регионарной анестезии, за которым впоследствии закрепилось название спинномозговой анестезии. Из русских хирургов о своем опыте применения спинномозговой анестезии первым сообщил Я.Б. Зельдович в 1900 г.

В 1902 г. профессор Военно-медицинской академии Н.П. Кравков предложил проводить наркотизацию с помощью гедонала, который является неингаляционным средством. Впервые это средство было апробировано в хирургической клинике академии, которой руководил проф. С.П. Федоров. Сначала гедонал, введенный парентерально, дополняли ингаляцией хлороформа (1903), а затем (1909) стали использовать его у нас без комбинации с другими наркотическими средствами. Этот принципиально новый метод наркоза оказался весьма эффективным. С ним связан первый этап на пути внедрения в практику неингаляционного наркоза. В 1926 г. на смену гедоналу пришел авертин. В 1927 г. была предпринята попытка использования для внутривенного наркоза перноктона - первого наркотического средства барбитурового ряда.

Наиболее значительный успех в развитии неингаляционной общей анестезии связан с появлением производных барбитуровой кислоты - натрия эвипана (1932) и тиопентал-натрия (1934). Эти два барбитурата в 30-40-х годах получили высокую оценку и в течение многих лет были основными неингаляционными общими анестетиками. В нашей стране в изучение и внедрение в практику барбитурового наркоза большой вклад внес И.С. Жоров.

В рассматриваемый период не прекращались и поиски новых ингаляционных анестетиков. В 1922 г. в клинических условиях были апробированы этилен и ацетилен. В результате была признана возможность использования их в практике. В 1934 г. на смену им пришел близкий по химической структуре циклопропан, который имел значительные преимущества по сравнению с этиленом и ацитиленом. В том же году впервые в клинических условиях был применен трихлорэтилен. Важным вкладом в развитие анестезиологии того периода явилось предложение Уотерса о включении поглотителя углекислоты в дыхательный контур аппаратов ингаляционного наркоза.

Таким образом, первые десятилетия XX в. ознаменовались значительным расширением арсенала средств для общей анестезии и дальнейшим совершенствованием методики ее проведения.

Несмотря на это, наркоз оставался далеко не безопасным, особенно при часто практиковавшемся тогда проведении его средним медицинским персоналом, не имеющим специальной подготовки. Боязнь осложнений при наркотизации больных побуждала многих хирургов более широко применять местное обезболивание.

В 1905 году был синтезирован новокаин - вещество, о котором давно мечтали хирурги. Оно обладало минимальной (в 7-10 раз меньшей по сравнению с кокаином) токсичностью и хорошими анестезирующими свойствами в малых концентрациях, легко растворялось в воде, не раздражало ткани и не оказывало отрицательного воздействия на процессы заживления ран. Благодаря новокаину местная анестезия получила признание во всем мире, что оказало благотворное влияние на развитие хирургии.

Развитие анестезиологии после второй мировой войны

После войны проблема анестезиологического обеспечения операций стала приобретать особую важность и остроту. Без решения этой проблемы развитие хирургии, особенно; новых сложных ее разделив, оказалось невозможным.

К тому, времени, стало очевидным, что практикуемый подход, предусматривающий только, устранение боли, не обеспечивает должной безопасности многих хирургических вмешательств.

Процесс становления анестезиологии был непростым.

На первом этапе она наиболее интенсивно, развивалась в Великобритании и США, поскольку там специализация врачей и среднего медицинского персонала в области хирургического обезболивания началась еще в предвоенный период. В остальных странах, в том числе и нашей, подготовка кадров и организационно-штатное оформление анестезиологии развернулись в первые послевоенные десятилетия.

Одна из главных задач,, которую тогда пришлось решать в связи с анестезиологическим обеспечением ряда осваивавшихся сложных операций, в частности торакальных и, нейрохирургических, сводилась к проведению во время них искусственной вентиляции легких (ИВЛ).С. этой целью усилия были сосредоточены, на совершенствовании эндотахиального метода общей анестезии.

Успешному решению задачи во многом способствовало использование открытой Гифитсом и Джонсоном в 1942 году возможности с помощью кураре достигать миорелаксации с выключением спонтанного дыхания.

В нашей стране эндотрахеальный метод начали применять в 1946 году. В 1948 г. Вышла первая отечественная монография, посвященная этому методу - "Интратрахеальный наркоз в грудной хирургии". Авторы её, М.С. Григорьев и М.Н. Анчков, обобщили двухлетний опыт применения метода в клинике Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова, которой руководил П.А. Куприянов. В 1953 г. была издана книга Е.Н. Мешалкина "Техника интратрахеального наркоза".

Пионерами применения миорелаксантов на фоне эндотрахеального наркоза в нашей стране были также М.С. Григорьев и М.Н. Аничков. Ими написана первая отечественная монография о миорелаксантах "Кураре и курареподобные препараты в хирургии", изданная в 1957 г.

В нашей стране, как и в Западной Европе и США, возник вопрос об официальном признаний анестезиологии в качестве клинической дисциплины, а анестезиолога - специалистом особого профиля.

В Советском Союзе этот вопрос впервые был обстоятельно обсужден в 1952 г. на V пленуме правления Всесоюзного научного общества хирургов.С. С. Гирголав, председательствовавший на заключительном заседании пленума, выразил мнение большинства его участников: "Мы присутствуем при рождении новой науки, и пора признать, что существует еще одна отрасль, которая родилась из хирургии".

Много в этом отношении сделали П.А. Куприянов, А.Н. Бакулев, И.С. Жоров, Е, Н, Мешалкин, Б, В, Петровский и некоторые другие хирурги. В 1956-1957 гг. в клиниках, руководимых П.А. Куприяновым и А.Н. Бакулевым, была начата подготовка анестезиологов. В 1958 г. по инициативе П.А. Куприянова в Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова была создана кафедра анестезиологии. Несколько позже аналогичные кафедры были организованы в ряде институтов усовершенствования врачей.

Быстрому прогрессу анестезиологии на раннем этапе ее развития, помимо возрастающих запросов к ней хирургии, способствовали достижения теоретической медицины. Прежде всего, это относится к физиологии, патологической физиологии, фармакологии и биохимии.

Современная анестезиология складывалась в условиях последовательного углубления представлений о сущности и механизме формирования реакций организма на чрезвычайные воздействия и прежде всего на тяжелую травму. Результаты изучения характера рефлекторного и гуморального ответов на повреждение в свою очередь способствовали поиску более эффективных средств профилактики неблагоприятных проявлений этой реакции, создавали предпосылки для успешного развития теории общей анестезии в целом.

Благодаря исследованиям Н. Лабори и П.Г. Югенара (1966) наряду с наркозом и миорелаксацией важным компонентом анестезиологического обеспечения больших операций стала нейровегетативная блокада. Предложенная с этой целью нейролитическая смесь состояла в основном из препаратов фенотиазинового ряда.

Существенное значение в новом направлении совершенствования общей анестезии приобрели ганглиоблокаторы, введенные в практику в 50-х годах. Их рациональное использование позволяло не только значительно усиливать торможение реализуемого вегетативной нервной системой ответа на операционную травму, но и обеспечить при необходимости искусственную гипотонию.

К рассматриваемому Периоду относятся также разработка и введение в практику искусственной гипотермии (1951 - 1955).

Фактически искусственная гипотермия стала еще одним сложным компонентом анестезиологического обеспечения. Ее использование предусматривалось для профилактики гипоксических повреждений центральной нервной системы (ЦНС) в основном при сложных Хирургических вмешательствах на открытом сердце. В процессе изучения и освоения метода был выяснен общеанестетический эффект гипотермии в зависимости от глубины охлаждения мозга и определена оптимальная анестезиологическая тактика, исключающая реакцию организма на холод.

Расширению возможностей в области анестезиологического обеспечения операций во многом способствовал быстрый рост арсенала фармакологических средств, предназначенных для общей анестезии. В частности, новыми для того времени средствами были фторотан (1956), виадрил (1955), препараты для нейролептаналгезии (1959), метоксифлуран (1959), натрия оксибутират (1960), пропанидид (1964), кетамин (1965).

Заключение

Таким образом, анестезиология прошла сложный путь развития. Первой чрезвычайно важной вехой на этом пути было открытие наркоза. Однако наиболее плодотворными в совершенствовании анестезиологического обеспечения хирургических вмешательств были последние десятилетия, ознаменовавшиеся формированием и интенсивным развитием анестезиологии как самостоятельной отрасли клинической медицины.

Список литературы

1. Руководство по анестезиологии / Под. ред. А.А. Бунятина. - М. Медицина, 1994

2. Анестезиология и реаниматология. Учебник. - СПб.: 1995

3. Федоров Л.Ю. "Рассказы о ядах, противоядиях, лекарствах и ученых". - М.: Знание, 1983

4. Крылов Ю.Ф., Смирнов П.А. "Путешествие в мир фармакологии". - Знание, 1998

Размещено на Allbest.ru

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)