Курсовой проект

По специальности СПО 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

ПМ.01 «Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания»

МДК.01.03 «Технология монтажа и обслуживания средств систем вещания»

На тему: «Анализ структурной схемы приемного тракта аппаратуры организации каналов с ЧРК MSt-15»

Студента 3 курса группы 3 ТД 14

Оплемаха Г.О.,

Специальность.11.02.01

«Технология монтажа и обслуживания систем вещания»

Руководитель: Преподаватель

Козубов А.Н.

Оценка по национальной шкале_______________

Члены комиссии

__________ ____________

(подпись) (фамилия и инициалы) __________ ____________

(подпись) (фамилия и инициалы)

|

Содержание |

|

|

Введение |

3 |

|

1 Описание структурной схемы приемного тракта аппаратуры организации каналов с ЧРК MSt-15 |

5 |

|

2 Характеристика метода субполосного кодирования звуковых сигналов MUSICAM системы ЦРВ «Эврика-147» |

7 |

|

3 Расчёт составляющих сигнала яркости. Построение временной диаграммы. |

9 |

|

Заключение |

11 |

|

Перечень используемых источников |

12 |

Введение

Звуковое вещание – передача звуковой информации общего назначения широкому кругу территориально рассредоточенных слушателей.

По виду передаваемых электрических сигналов МКЗВ подразделяются на аналоговые и цифровые. В свою очередь аналоговые каналы бывают звукочастотными и высокочастотными. Звукочастотные каналы имеют ограниченное применение из-за своей высокой стоимости. В настоящее время все еще находятся в эксплуатации каналы, организованные на базе аппаратуры АВЭК. Эта аппаратура рассчитана на образование шести каналов вещания, по экранированным цепям специально проложенных междугородных кабелей.

Более целесообразно вводить программы вещания в общий поток информации, который поступает по междугородным линиям систем передачи, обладающим высокой пропускной способностью. В этом случае стоимость эксплуатации одного КЗВ будет определяться лишь долей от общего потока информации, приходящейся на канал. К недостаткам ВЧ МКЗВ следует отнести повышенный по сравнению со звукочастотными, уровни шума.

Характерным примером ВЧ каналов является аппаратура АВ 2/3, очень распространённая, но уже устаревшая. В этой аппаратуре канал вещания образуется в спектре частот 4 и 5 (второй класс качества) или 4, 5 и 6 (первый класс) каналов тональной частоты (ТЧ) первичной группы.

В каналах звукового вещания организуют зачастую стереофонические каналы.

Стереофония- запись, передача или воспроизведение звука, при которых сохраняется аудиальная информация о расположении его источника посредством раскладки звука через два (и более) независимых аудиоканала. В монозвучании аудио сигнал поступает из одного канала.

В основе стереофонии лежит способность человека определять расположение источника по разнице фаз звуковых колебаний между ушами, достигаемой из-за конечности скорости звука.

При стереофонической записи запись ведётся с двух разнесённых на некоторое расстояние микрофонов, для каждого используется отдельный (правый или левый) канал. В результате получается т. н. «панорамное звучание». Существуют также системы с использованием большего числа каналов. Системы с четырьмя каналами называются квадрафоническими.

Для обмена стереофоническими программами междугородами необходима организация магистральных стереофонических каналов. Стереофонический канал должен состоять из двух монофонических каналов высшего класса, имеющих малые рассогласования амплитудно- и фазочастотных характеристик. Связано это с тем, что рассогласование АЧХ на 1.5...2 дБ приводит к появлению пространственных искажений стереопанорамы, смещению кажущихся звуковых образов от их истинного положения. Аналогично проявляются и фазовые рассогласования.

Логично, что организовать стереофонический канал, используя два монофонических канала, образованных в разных стандартных группах систем с частотным разделением каналов (ЧРК), невозможно. Во-первых, если иметь в виду аппаратуру АВ 2/3, то она обеспечиваетканалы только первого, а не высшего класса качества, при этом в них допускается неравномерность АЧХ до 2,5 дБ, а фазочастотная характеристика (ФЧХ) вообще не нормируется. Во-вторых, из-за отсутствия синхронизации генераторного оборудования передающей и приемнойстороны МКЗВ фазовый сдвиг между каналами оказывается случайным и непрерывно меняется, что привело бы к недопустимым искажениям стереопанорамы.

Характерным примером организации высококачественного стереофонического канала в аналоговых ВЧ системах является аппаратураMSt-15 (фирма «Siemens»). Особенностью ее является формирование двух идентичных каналов ЗВ высшего класса в спектре первичной группы. Для этого на каждый канал ЗВ отводится шесть каналов ТЧ.

1. Описание структурной схемы приемого тракта аппаратуры организации каналов с ЧРК MSt-15.

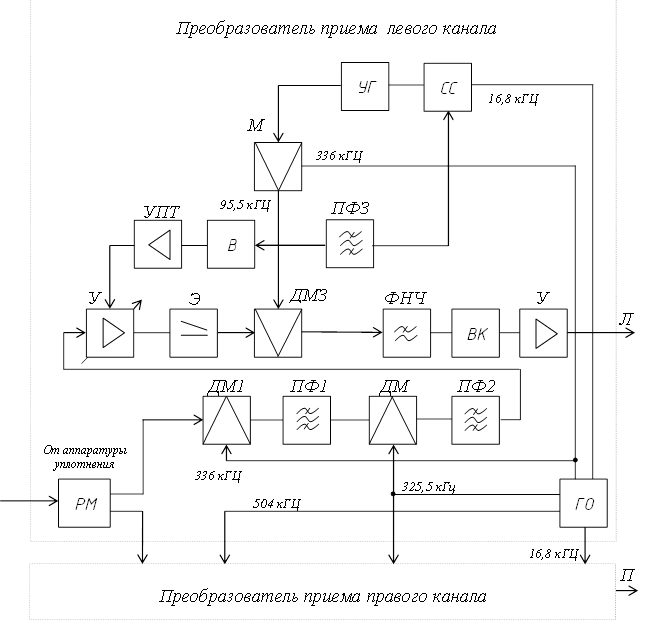

На рисунке 1.1 изображён пример структурной схемы приемного тракта аппаратуры организации каналов с ЧРК MSt-15.

|

Рисунок 1.1- Структурная схема приемного тракта аппаратуры организации каналов с ЧРК MSt-15.

В приемной части аппаратуры MSt-15 , расположенной на конце МКЗВ, происходит обратный перенос спектров сигналов Л и П. Исходные сигналы Л и П, расположенные в полосе частот первичной 12-канальной группы, после разветвителя мощности (РМ) поступают на первые демодуляторы (ДМ1). Для переноса спектра сигнала Л используется несущая частота 336 кГц, а сигнала П -несущая частота 504 кГц. Затем после выделения ПФ1 требуемой боковой полосы частот сигналы каждого канала поступают на вторые демодуляторы (ДМ2). При этом для преобразования в каждом канале используется сигнал несущей одинаковой частоты 322,5 кГц. Вторые полосовые фильтры ПФ2 выделяют боковую полосу, лежащую в диапазоне частот 78,7...95,47 кГц. Выходы этих фильтров соединены со входами третьих демодуляторов (ДМЗ), осуществляющих перенос спектров сигналов Л и П в область звуковых частот.

Приемная часть аппаратуры MSt-15 имеет две цепи непрерывной коррекции выходных сигналов по фазе и амплитуде, осуществляемой с помощью пилот-тона каждого из каналов. Выделение пилот-тона выполняется с помощью специального фильтра ПФЗ.

Устранение разбаланса каналов Л и П по уровню производится с помощью управляемых усилителей (УУ). Управляющим сигналом здесьявляется выпрямленное выпрямителем (В) и усиленное усилителем постоянного тока (УПТ) напряжение пилот-тона соответствующего канала.

Расхождение частот (фаз) ГО передающей и приемной частей аппаратуры компенсируется имеющейся в каждом канале петлей фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Она включает схему сравнения (СС), управляемый генератор (УГ) и модулятор (М). В зависимости от расхождения фаз колебаний пилот-тона и опорного генератора (последний входит в состав ГО приемной части аппаратуры) СС вырабатывает сигнал, изменяющий частоту УГ. Колебание УГ поступает на модулятор, на второй вход которого подается сигнал от ГО частотой 336 кГц, необходимый для получения третьей несущей частоты преобразования 95,5 кГц, которая образуется на выходе М.

2. Характеристика метода субполосного кодирования звуковых сигналов MUSICAM системы ЦРВ «Эврика-147»

В системе ЦРВ «Эврика-147» применяется метод субполосного кодирования звуковых сигналов MUSICAM, обработка в котором происходит в несколько этапов. Благодаря использованию эффектов маскировки, свойственных человеческому слуху, этот метод позволяет, например, снизить скорость цифрового потока каждого из каналов высококачественного стереофонического сигнала с 768 (студийный стандарт 16-разрядное кодирование отсчетов при частоте дискретизации 48 кГц) до 96 кбит/с, т.е. в 8 раз при сохранении субъективного качества звучания на уровне, характерном для проигрывателя компакт-дисков. Система обеспечивает следующие скорости передачи звуковых сигналов: 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 162 и 192 кбит/с на монофонический канал. Соответственно число каналов звукового вещания в многопрограммном групповом цифровом потоке может изменяться от 20 монофонических (при невысоком качестве) до 4 стереофонических (с практически студийным качеством).

При использовании метода субполосного кодирования MUSICAM с помощью гребенки фильтров широкополосный звуковой сигнал, преобразованный в цифровую форму, разделяется на 32 субполосных сигнала.

Цифровые отсчеты группируются в циклы. В каждом таком цикле выделяется один масштабный множитель, соответствующий максимальному уровню, достигаемому каждым субполосным сигналом. При этом охватывается полный динамический диапазон звукового сигнала, равный 120 дБ.

Однако субполосная фильтрация с ограниченным количеством полос не позволяет с высокой точностью оценить порог спектрального маскирования, в частности в низкочастотной области. По этой причине параллельно с фильтрацией выполняется быстрое преобразование Фурье цифрового звукового сигнала. При этом кодируются и передаются только отсчеты субполосных сигналов.

Сочетание обеих этих операций позволяет с высокой точностью оценить пороги маскировки человеческого слуха. Для каждого из 32 субполосных сигналов вычисляется минимальный порог маскирования, который определяет максимально допустимый уровень шума квантования. При этом не возникает необходимости передавать информацию об отсчетах сигналов субполос, если они полностью маскируются намного более существенными для восприятия компонентами соседних субполос.

Масштабные множители и другая дополнительная информация, необходимая для правильного функционирования декодера звукового сигнала в приемнике, объединяется с информацией о субполосных отсчетах звукового сигнала в один уплотненный сигнал.

3. Расчёт составляющих сигнала яркости. Построение временной диаграммы.

Исходные данные:

Сигнал яркости системы ЦТВ позитивной полярности: три цыетных вертикальных полосы (0,2 ширины кадра) – пурпурная, красная, белая и четыре цыетных полосы (0,1 ширины кадра) – желтого, черного, красного, синего цветов.

Таблица 3.1 Диапазон длин волн сигнала яркости.

|

Цвет |

Длина

волны (нм |

|

Красный(R) |

0.3 |

|

Зелёный(G) |

0.59 |

|

Синий(B) |

0.11 |

|

Жёлтый(Y) |

0.89 |

|

Пурпурный(P) |

0.41 |

|

Голубой(LB) |

0.7 |

|

Белый(W) |

1 |

|

Чёрный(Bl) |

0 |

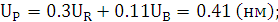

Формула для расчета сигнала яркости(W)

(3.1)

(3.1)

Расчет Жёлтого(Y) цвета

(3.2)

(3.2)

Расчет Пурпурного(P) цвета

(3.3)

(3.3)

Рисунок 3.1 - Временная диаграмма сигнала положительной полярности в интервале времени передачи одной строки.

Заключение:

В ходе данного исследования посвященого теме организации междугородных каналов звукового вещания (МКЗВ) с помощью аналоговой каналообразующей аппаратуры было установлено что для организации высококачественного стереофонического канала в аналоговых ВЧ системах используется аппаратура MSt-15 (фирма «Siemens»). Особенностью ее является формирование двух идентичных каналов ЗВ высшего класса в спектре первичной группы,также обеспечивается значительный разнос по частоте между несущей частотой и используемыми боковыми полосами АМ - колебаний . Для этого на каждый канал ЗВ отводится шесть каналов ТЧ.(недостаток первичная группа вся занята)

Аппаратура MSt-15 способна полностью удовлетворить все качественные предпочтения слушателей, так как основная направленность любой звуко передающей аппаратуры, это работа на человека.

Перечень используемых источников

1. М. Зупаров Лекции по курсу «Радивещание» Ташкент 2004г.

2. А. В. Выходец, В. И. Коваленко, М.Т. Кохно «Звуковое и телевизионное вещание» Москва «Радио связь» 1987г.

3. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Папантонопуло В.Н., Шувалов В.П., Телекоммуникационные системы и сети. Учебное пособие - М.: Горячая линия-Телеком, 2010.

4. Боцман сборник ЗТВ

)

) (zip - application/zip)

(zip - application/zip)