Томский государственный национальный исследовательский университет

Факультет инновационных технологий

Кафедра управления качеством

РЕФЕРАТ

Квалиметрия

Подготовила Устинович А.А.

студентка группы 18202

Проверил Иваненко Б.П.

Томск 2015

1. Квалитология

Квалитология – это наука о качестве.

Объектом квалитологии (науки о качестве) выступает качество предметов и явлений мира человека.

Предметом квалитологии являются качества объектов и процессов той части мира, которые ассимилированы общественной практикой в широком ее значении. Это означает, что категория качества несет в себе ценностный аспект, отражающий соотнесённость любых продуктов труда и применяемых процессов с общественными потребностями, с социальными и производственными возможностями, с личным и производственным потреблением, с социальными (государственными) нормами и доктринами.

А.В. Гличев первый дал развернутую структурную характеристику науки о качестве как системы научных направлений и проблем, охватывающих механизмы обеспечения качества продукции на всех его стадиях [16, с.2].

А.И. Субетто сформулировал методологический принцип триединства науки о качестве – единства трех ее основных частей:

- Теории качества (законы и принципы формирования и реализации качества объектов и процессов);

- Теории измерения и оценки качества (квалиметрии);

- Теории управления качеством (законы, принципы, механизмы, системы, методологии и технологии управления качеством продуктов, труда и работ).

Взаимосвязь трех основных частей квалитологии показана на рисунке. Теория качества (ТК) служит входом в квалиметрию, служит базисом теории управления качества, которая замыкает триаду квалитологии.

Принцип триединства обеспечивается:

- Единством понятийно-категориального аппарата;

- Единой системой взаимосвязанных принципов и классификаций;

- Взаимосвязанностью законов ТК, ВК и УК.

Квалиметрию можно разделить на три ветви:

- теоретическую (изучает только общие закономерности и математические модели, связанные с оценкой качества);

- специальную (разрабатывает конкретные методики и математические модели для оценки качества конкретных объектов разного назначения);

- прикладную (квалиметрия продукции, труда и деятельности, проектов, процессов и др.).

При этом теоретическая, прикладная и специальная квалиметрия находятся в тесной взаимосвязи, отражая диалектику общего, особенного и единичного.

В структуре квалитологии можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимодействующие друг с другом составные части :

Теория качества, предметом которой является исследование природы качества, изучение экономических, социалистических, информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и применения.

Теория управления качеством – это область науки, занимающаяся разработкой научных основ и методов обеспечения и управления качеством.

Квалиметрия – отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества.

Метрология – отрасль науки, изучающая и реализующая методы измерения качества.

У квалиметрии, как науки, можно выделить следующие статусы :

- экономический;

- технико-экономический;

- общенаучный;

- систематический.

Экономический статус обусловлен политэкономическим содержанием категории качества в ее взаимодействии с потребительной стоимостью и стоимостью. С позиции экономического статуса квалиметрия включает в себя методы эконометрии, как теоретического измерения экономических свойств создаваемых объектов и процессов. Технико – экономический статус квалиметрии отражает ее направленность на комплексные оценки экономических и технических свойств объектов и процессов, что отображается в результатно – затратных мерах эффективности, технико – экономических показателях, технико – экономических уровнях и т.д.

Общенаучный статус определяется философско – методологической и общенаучной функциями категории качества и подтверждается формированием большого числа предметных квалиметрий (продукции, техники, труда и т.д.).

Систематический статус квалиметрии определяет ее, как систематическую теорию. Это связано с тем, что категория качества имеет аспекты структурности, динамичности, определенности, упорядоченности – все основные признаки системы. Таким образом, здесь возможен системный подход и к оценке, и к анализатору, и к управлению.

Количественная оценка качества необходима для принятия обоснованных решений на всех стадиях жизненного цикла продукции, от маркетинговых исследований до принятия решения о снятии с производства. Квалиметрия качества позволяет определить конкурентоспособность, установить взаимосвязь качества и цены, сделать анализ качества процессов производства, определить пути совершенствования продукции и сокращения затрат. При этом распространение квалиметрических методов и подходов на качество процессов, проектов и решений создает действенный аппарат выбора лучших вариантов многокритериальных решений во всех сферах управления качеством.

Квалиметрия как наука выступает в виде взаимосвязанной системы теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения и оценивания. К таким теориям относятся:

- Общая квалиметрия.

- Специальная квалиметрия.

- Предметные квалиметрии.

2. Общая квалиметрия

В рамках общей квалиметрии разрабатываются теоретические проблемы. Среди них сегодня выделяются четыре группы проблем разной обобщённости.

1. Самые общие – это проблемы наличной системы понятий и её терминологического (знакового) отображения. Иными словами, это проблемы предмета особой науки – «квалиметрия». Именно с этим предметом непосредственно имеют дело работники науки на теоретическом её уровне.

2. Далее выделяются проблемы «квалиметрической аксиоматики» (полной системы аксиом и правил, связанных с оценкой качества), или концептуального ядра в общей квалиметрии. Здесь рассматриваются исходные положения науки. В их число входят, прежде всего, определение объекта квалиметрии, определение её общих проблем, определение её принципов и её методов.

3. Особый раздел в рамках общей квалиметрии представлен проблематикой особенной «теории оценивания». Эта частная теория раскрывает законы оценивания как особой познавательной деятельности и методы этой деятельности.

(В общем же, наряду с общей теорией квалиметрии, следовало бы говорить о квалиметрической методологии. Именно в её рамках рассматривается вся область способов измерения качества: от уровня обыденного познания (с позиции «здравого смысла») через уровень профессионального познания (с позиции «компетентной экспертизы») до уровня понятийного познания – посредством инструментального технологизированного измерения).

4. Самые частные проблемы, выделяемые в рамках общей квалиметрии, это группа проблем теории квалиметрического шкалирования. (Существенное обстоятельство: будучи частным в рамках общей квалиметрии, шкалирование является общим моментом в рамках теории измерения.

Общая квалиметрия как практика – это учёт того, насколько взятая отдельность совершенна в сравнении со взятым её эталоном. Методологически-квалиметрическая практика – это учёт, использование, модификация и новаторская разработка подходящих способов измерения качества. Практика «квалиметрической аксиоматики» предполагает, что мы осознанно используем актуальные, ситуативно-функциональные (т.е. адекватные) меры на основе законов мышления и в соответствии с принятыми принципами. И, наконец, практика квалиметрического шкалирования – это осознанное использование при измерении качества всего диапазона возможностей, который предоставляется четырьмя вариантами классического шкалирования. В общем, квалиметрия как область человеческой деятельности, теоретическая и практическая, имеет фактически системную, а на теоретическом уровне – системологическую природу. И, по существованию, у квалиметрии выделяются такие атрибуты, как предметность, константность, целостность, обобщённость, структурность.

3. Специальная квалиметрия

3.1. Экспертная квалиметрия

Экспертный метод решения квалиметрических задач основан на использовании обобщенного опыта и интуиции специалистов-экспертов.

Эксперт - это специалист, компетентный в решении данной задачи (от лат. слова "expertus" - опытный). Эксперт должен быть беспристрастным и объективным при оценке объекта исследования.

Особенность экспертной квалиметрии заключается в том, что она ориентирована на человека как непосредственного измерителя качества в системе оценки.

Экспертный метод (метод экспертных оценок) является совокупностью нескольких различных методов:

·метод "мозговой атаки", который предусматривает генерирование идей участниками экспертной группы в творческом споре;

·метод "мозгового штурма", который заключается в том, что одна группа экспертов выдвигает идеи, а другая их анализирует;

·морфологический метод, который основан на морфологических матрицах, содержащих системные взаимосвязи между всеми элементами объекта. В левой части приводятся все функции изучаемого объекта, а в правой - возможные способы их осуществления;

·синтаксический метод, который предполагает генерирование идеи, использование аналогий из других областей знаний;

·метод "Дельфы", который предусматривает анонимный опрос группы экспертов по специальным анкетам с последующей статистической обработкой материала.

Экспертный метод применяется там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Так, например, решения различных советов, конференций, совещаний, комиссий, а также экзаменаторов при оценке знаний учащихся и т.п. - все это решения, принимаемые на основе экспертных методов.

Экспертные методы оценки качества продукции могут использоваться при формировании сразу общей оценки (без детализации) уровня качества продукции, а также при решении многих частных вопросов, связанных с определением показателей качества чего-либо. Следовательно, экспертные методы применяются:

·при общей (обобщенной) оценке качества продукции;

·при классификации оцениваемой продукции;

·при определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции;

·при определении коэффициентов весомости показателей качества продукции;

·при оценке показателей качества продукции органолептическим методом;

·при выборе базовых образцов и их безразмерных показателей качества;

·при сертификации продукции.

Экспертный метод оценки уровня качества продукции не должен использоваться, если качество можно оценить другими методами с большей точностью или с меньшими затратами.

Результаты общей экспертной оценки такого сложного комплекса свойств, каким является качество продукции, имеют элементы неопределенности и необоснованности. Поэтому экспертная оценка качества продукции в целом является предварительной, ненасыщенной информационно и только в первом приближении ориентировочно характеризует качество оцениваемого изделия. На основе такой экспертной оценки качества, очевидно, нет возможности принимать какие-либо инженерно-технические решения. Этот метод может, например, использоваться при коммерческих сделках, когда нет конкретных (численно выраженных) сведений об уровне качества приобретаемой продукции и т.п.

Однако следует отметить, что экспертный метод для оценки многих показателей качества технической и другой продукции (например, эстетических) является единственно возможным.

В экспертной квалиметрии выделяются два основных класса экспертиз. Первый - это класс интеллектуальных экспертных методов (ИЭМ), основанный на привлечении интеллекта (опыта, знаний) специалиста, второй - это класс сенсорных экспертных методов (СЭМ), состоящий в использовании сенсорных (чувствительных) возможностей человека (специалиста).

Механизм экспертизы на основе ИЭМ. Эксперт (группа экспертов) оценивает качество продукции (или только нескольких ее свойств) на основе вопросов (ответов) и дополнительной информации, поступившей из вне, в виде системы необходимых сведений об объекте оценки и критериях оценки (например, от квалиметролога).

Критерии, по которым осуществляется экспертиза качества, подразделяются на общие и конкретные. К общим критериям относятся сложившиеся в обществе ценностные ориентиры, представления и нормы. Конкретные критерии для эксперта - это реальные требования к качеству продукции данного вида, установленные в нормативных и других обязательных для исполнения документах. В форме конкретных критериев выступает также комплекс базовых значений показателей качества, характеризующих планируемую или проектируемую продукцию. Характеристики реально существующих высококачественных изделий, изготавливаемых в стране или за рубежом, тоже являются конкретными критериями для экспертов.

В соответствии с критериями оценки качества эксперт генерирует выходную информацию в следующем виде:

·информацию о предпочтениях, т.е. в семантических (передавающих все содержание, информацию, один из разделов семиотики, науки изучающей свойства знаков и знаковых систем) оценочных шкалах;

·информацию в определенных числовых шкалах (номинальных,

метрических и др.);

·информацию о выборах оцениваемых объектов.

На основе экспертных оценок качества лицо, принимающее решение, (ЛПР) выдает свое заключение.

Механизм экспертизы на основе СЭМ. При применении СЭМ информация, как правило, формируется в непосредственном сенсорном контакте с объектом оценки. При этом особенность СЭМ состоит в том, что критерий оценки является внутренней информацией, отражающей потребности эксперта. Это означает, что эксперт в оценке качества выступает как потребитель.

Класс СЭМ по своему содержанию шире традиционно понимаемых органолептических измерений, использующих зрительный, слуховой, тактильный и другие анализаторы (органы чувств). Он охватывает также методы оценки качества, основанные на фиксируемых ощущениях испытателей различных видов техники (например, транспортных средств).

В теории организации субъекта экспертизы раскрываются основные факторы организации экспертных процедур оценки качества и тем самым реализуется деятельный аспект экспертной квалиметрии.

Основные аксиомы и принципы, отражающие закономерности организации экспертной оценки :

1. Эксперты должны выбираться с одинаковыми компетентностью и квалификацией. В этом случае действует гипотеза равноточности оценок отдельных экспертов.

С целью повышения качества экспертных оценок создается рабочая группа.

Разнообразие экспертной группы как по числу экспертов, так и по их специальностям должно соответствовать разнообразию свойств и показателей оцениваемого качества.

Это положение позволяет сформулировать групповой принцип экспертного покрытия: для сложных объектов оценки группа экспертов областью своей компетентности должна полностью охватывать пространство оцениваемого качества.

Важное требование организации экспертных процедур - минимальное психологическое напряжение эксперта. С учетом этого требования вытекает принцип иерархизации экспертной оценки, который служит регулятором при построении графа (дерева) экспертизы с учетом иерархии свойств.

Экспертные оценки по своей информационной емкости ограничены уровнем текущей информированности экспертов и объемом их знаний. Данная аксиома - методологическое основание необходимости обучения экспертов.

Экспертная квалиметрия есть измерение (оценка) качества объектов и работ на основе или привлечения "плохо" формализуемого опыта (памяти) экспертов (Э), или на основе измерения с помощью органов чувств ("сенсоров") эксперта (органолептическое измерение).

Теория экспертной квалиметрии, представляя собой часть квалиметрии вообще, одновременно входит неотъемлемой компонентой в теорию решений, в психологическую теорию решений, в теорию Выбора. Этим определяется специфика экспертной квалиметрии, которая перебрасывает "мосты" между общей теорией измерения качества (квалиметрией) и такими ее измеренческими ветвями. как психометрика, теория измерения спроса, социометрия и т.п. , где активную роль играет человек, его ощущения, потребности, интересы и т.д.

Теория объекта экспертной квалиметрии - это теория качества рассматриваемого объекта и соответственно определенная теоретическая компонента квалитологии- В данном случае она выступает как связующее звено экспертной квалиметрии с общей квалиметрией и квалитологией и определяет решение таких вопросов как классификация свойств и показателей качества (ПК), выбор показателей качества для ЭО и т.п.

Теория оператора экспертной квалиметрии направлена на разработку методов обработки экспертной информации, методов шкалирования и свертывания (многокритериальная задача сводится к задаче с одним критерием), на обоснование моделей ОК в процессе экспертизы. Так как оператор экспертизы есть совокупность операций, совершаемых субъектом над объектом ОК, то теория оператора экспертной квалиметрии отражает в себе особенности субъекта и объекта ЭО и в значительной степени связана с остальными теоретическими компонентами экспертной квалиметрии. Так, например, теория субъективных оценок и шкалирований, базирующаяся на психофизике и психологической теории решений, одновременно выступает и неотъемлемой компонентой, теории оператора экспертизы. Однако наряду с этой зависимостью в теории оператора экспертной квалиметрии имеются теоретические компоненты, обладающие "внутренними" источниками саморазвития и опирающиеся на нормативную теорию выбора, математическую теорию шкал, таксономию (теорию классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности и знания, имеющих иерархическое строение), кластерный анализ (многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы) и т.д.

3.2. Вероятностно-статистическая квалиметрия

Вероятностно-статистическая квалиметрия – основана на сборе статистической информации о параметрах и свойствах оцениваемой продукции. Модели вероятностно-статистической квалиметрии широко применяются в практике оценке качества продукции машиностроению.

Вероятностно-статистическая квалиметрия ориентирована на исследования методов применения вероятностно-статистических моделей методологии измерения и оценивания качества продукции и работ.

Теория вероятностно-статистической квалиметрии основано на методах теории вероятностей и математической статистики, включая методы числовой и нечисловой статистики. Иными словами, вероятностно-статистическая квалиметрия охватывает вопросы разработки методов ОК и отдельных операций оценивания, которые осуществляются с применением всех типов квалиметрических шкал. Содержание многомерного статистического анализа связывается как с количественными, так и с порядковыми (ординальными) классификационными (номинальными) шкалами. При этом оценка качества и эффективности просматривается как одна из основных задач статистического анализа. В схему статистического вывода и статистического анализа вкладывается широкий класс задач теории и практики измерения комплексного понятия «качество» сложного изделия.

Таким образом, основные положении, принципы, закономерности, аксиоматику вероятностно-статистическая квалиметрия заимствует из теории вероятностей и математической статистики, обеспечивая им квалиметрическую интерпретацию. К таки положениям относятся гипотезы качественной в определенном смысле однородности генеральной совокупности, для некоторых ситуаций оценивания о нормальном законе распределения или о других видах законов распределения; эргодичности; статистической независимости или зависимости; марковости процессов и др.

Статистические методы (методы теории вероятностей) применяются для решения следующих задач в системе оценивания:

- оценки статистической точности определение комплексных и обобщенных показателей индексов качества;

- оценки и учета в моделях ОК различного вида неопределенностей (с помощью байесовских моделей, моделей «риска» и др.);

- статистического шкалирования показателя качества (точностей, дефектности) и эффективности продукции работ

- построения обобщенных показателей совокупного качества продукции предприятия, отрасли, региона, т.е. статистического свертывания (ССК) в форме определенного типа вероятностно-статистических функционалов (математического ожидания, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации и т.п.);

- построения моделей ССК в форме статистических зависимостей общего показателя качества (эффективности) от частных показателей с помощью методов регрессионного, факторного, дисперсионного, конфлюэнтного (разложения функции случайного аргумента) анализов ;

- статистического определения коэффициентов весомости;

- статистической классификации качеств технологии и объектов техники;

- построения прогнозных баз оценки (типа «от будущего уровня») с помощью статистической экстраполяции временных рядов динамики оценочных показателей;

- построения эталонно-нормативной базы оценки (ЭНБ) – нормирования качества продукции и работ;

- оценки стабильности качества производства и продукции.

Методы вероятностно-статистической квалиметрии широко применяются в практике оценки качества продукции в машиностроении и приборостроении.

3.3. Индексная квалиметрия

Индексная квалиметрия - теория измерения и оценки измерения качества объектов и процессов во времени (оценки динамики) и в пространстве с помощью индексов, которая применяет и развивает аппарат экономической теории индексов. Ее основная направленность – оценка изменения, темпов «движения» показателей качества объектов и процессов.

Индекс – это мера качества, построенная на применении операций нормировки на базе индексации. Такими базами выступают показатели качества объектов и процессов в базовом периоде и времени (смене, декаде, месяце, квартале, году, пятилетке и т.д.) или показатели качества разрабатывающей организации, предприятия, отрасль и т.п.

Единичным индексом iр называется результат нормировки показателей (единичных, групповых, комплексных, интегральных) по базе индексации без предшествующего или последующего разложения показателя (например, в виде отношения i(1)p = р/р0 или обратного отношения i(2)p = р0/р). Единичный индекс всегда является результатом деления двух чисел без оценки вклада в изменение общего показателя изменений частных показателей.

Агрегатный (групповой) индекс J – это результат нормировки агрегатов показателя качества и (или) показателей экстенсивного количества (объемных показателей) по базе индексации. При этом база индексации служит соответствующий агрегат. Как правило, агрегатом выступают: сепарабельная модель свертывания, ее модификации – аддитивная модель, мультипликативная модель или их комбинации – аддитивно- мультипликативная или мультипликативно-аддитивная модели. В зависимости от типа агрегата агрегатные индексы получают соответствующее наименование.

В зависимости от применяемой схемы индексации (сравнения) различаются полные (безусловные) и неполные (условные) агрегатные индексы. Полным называется индекс, в котором база индексации представляет собой агрегат баз индексации по частным показателям, например

|

|

|

(5.1) |

или

|

|

|

(5.2) |

где J(a) J(м) – аддитивные и мультипликативные индексы соответственно.

Неполный индекс есть агрегатный индекс, у которого имеются показатели, входящие с одним и тем же значением агрегаты числителя и знаменателя. Следуя традициям индексологии, указанные показатели называются весом или условием соизмерения агрегатов. Назначение весов (условия) соизмерения – в «замораживании» определенных показателей – факторов, благодаря чему оценивается «условная» динамика уровня качества, т.е. динамика при условии, что данный частный показатель остается неизменным. Если «замораживается» базисное значение частного показателя, то агрегатный индекс называется базисно-условным, а если текущее – то текуще-условным индексом.

Запись J(ам) (р0kl+1, р0kl+2, . . , р0km) означает, что это базисно-условный аддитивно-мультипликативный индекс, где условием является неизвестность m – (l + 1) ,базисных значений (l = l + 1, m) показателей качества.

Отметим, что индекс i(1)p представляет собой базисно-взвешенный единичный индекс, а i(2)p – текуще-взвешенный единичный индекс. Их взаимосвязь выражает условие обратимости базисно-взвешенных и текуще-взвешенных единичных индексов друг в друга. Условие обратимости – одно из правил, часто предъявляемых и к агрегатным индексам. Этому условию удовлетворяет класс мультипликативных индексов, включая его базисно-взвешенную и текуще-взвешенную формы:

|

|

|

(5.3) |

Наряду с агрегатным индексом могут применяться различные формы агрегатов единичных индексов. Например, среднеарифметический индекс представляется в виде

|

|

|

(5.4) |

а среднегеометрический – в виде

|

|

|

(5.5) |

Для данных представлений имеет место равенство:  .

.

В квалиметрии представление о классах индексов шире, чем принятое в экономической теории индексов. Индексы качества могут строиться не только в пространстве метрических шкал, но и в пространстве порядковых, ранговых и номинальных шкал. В последних случаях индексация динамики осуществляется на базе введения мер сходства или метрик с эталонными порядками или классификациями.

Временной (операционный) ряд индексов называется временной индексной цепью. Индексная цепь – это последовательность индексов, отражающая изменения качества во времени или от одной технологической операции к другой:

|

|

|

(5.6) |

Запись  означает,

что в качестве базы индексации приняты значения показателей в момент tR;

в этом случае

означает,

что в качестве базы индексации приняты значения показателей в момент tR;

в этом случае =

1 (или 100%).

=

1 (или 100%).

Индексным изменением  называется

изменение показателя качества, нормированное по базе индексации. Различаются

полные (безусловные) и неполные (условные) индексные изменения. Справедливы

соотношения:

называется

изменение показателя качества, нормированное по базе индексации. Различаются

полные (безусловные) и неполные (условные) индексные изменения. Справедливы

соотношения:

|

|

|

(5.7) |

где  - агрегат показателей.

- агрегат показателей.

Таким образом, индексная квалиметрия, включая ранговую индексацию динамики качества объектов (техники, проектов, производственных процессов и т.п.), формирует методический арсенал целого класса задач оценки качества управления качеством продукции и работ машиностроения и приборостроении.

Квалиметрия в ракетостроении

Обеспечение отказоустойчивости космических аппаратов длительного функционирования (КА ДФ) и ракет носителей (РН) - совокупность мероприятий по обеспечению гарантийных сроков КА на уровне 7-10 лет и безотказности РН, включая предупредительные, защитные и контрольные мероприятия, направленные на снижение уровня отказов элементной базы, дефектов производства, повышение уровня долговечности, обнаружение, локализацию и парирование отказов и неисправностей бортовой аппаратуры.

Основные положения по обеспечению отказоустойчивости перспективных КА ДФ и РН.

В основе системы обеспечения и контроля отказоустойчивости КА ДФ и РН - методические положения по следующим основным вопросам (направлениям):

- концепция обеспечения и контроля надежности КА ДФ, РН и их БА;

- программы обеспечения надежности К А ДФ и РН;

- анализ отказов прототипов и возможных отказов создаваемых КА ДФ и РН;

- выбор и обоснование использования элементной базы, применяемой в бортовой аппаратуре (БА) КА ДФ и РН;

- обоснование видов, кратности и режимов резервирования БА;

- обоснование использования современных методов резервирования на модульном уровне для различных видов БА;

- обоснование использования бортовой системы диагностики, контроля и

локализации отказов и неисправностей и восстановление работоспособности КА и РН;

- обеспечение качества производства отказоустойчивой БА;

- обеспечение контроля технического состояния БА на различных стадиях изготовления и испытаний;

- обеспечение защиты БА от внешних воздействующих факторов;

- контроль отказоустойчивости БА на различных стадиях создания КА и РН;

- нормативные документы по разработке отказоустойчивых КА ДФ и РН.

В основе концепции обеспечения и контроля надежности КА ДФ и РН должно быть положение о том, что требуемый уровень долговечности и безотказности достигается для каждого образца КА ДФ и РН гарантированным образом. В соответствии с указанным требованием на стадиях проектирования и экспериментальной отработки должны быть продемонстрированы требуемые запасы надежности по каждому возможному виду отказа.

В состав НОН КА ДФ и ПОН РН вводятся дополнительные мероприятия по обеспечению надежности, учитывающие специфику КА ДФ и РН. К дополнительным мероприятиям, которые должны войти в состав ПОН отказоустойчивых КА ДФ и РН, относятся:

- модели технического ресурса отказоустойчивых КА ДФ и РН;

- обоснование избыточности, используемой в аппаратуре, использование отказоустойчивых систем;

- исключение влияния внешних воздействующих факторов на надежность КА ДФ и РН при эксплуатации в наземных условиях и при условиях штатной эксплуатации;

- анализ причин и последствий возможных отказов, исследование влияния отказов на выходной эффект КА ДФ и РН;

- разработка перечней критичных элементов КА ДФ и РН, а также элементов, лимитирующих долговечность КА ДФ и РН;

- обеспечение надежности критичных элементов КА ДФ и РН и элементов, лимитирующих долговечность КА ДФ и РН;

- обоснование выбора, оценка и контроль надежности элементной базы, используемой в аппаратуре;

- оценка качества изготовления и достоверности контроля технического состояния КА ДФ и РН на этапах приемо-сдаточных испытаний и испытаний на техническом и стартовом комплексах;

- объемы и режимы приработочных испытаний и входного контроля;

модели типовых отказов КА ДФ и РН.

Контроль отказоустойчивости КА ДФ и РН и их бортовой аппаратуры последовательно проводится на этапах эскизного проектирования, наземных испытаний, летных испытаний и эксплуатации.

В материалах эскизного проекта в части надежности должны быть проведены работы по количественному анализу и обоснованию оптимального резервирования (избыточности), необходимого для обеспечения требований по надежности КА ДФ и РН, установленных в ТТЗ. Должны быть рассмотрены все основные виды избыточности, включая различные виды и способы структурного, функционального, программного и временного резервирования аппаратуры и ее составных частей, а также запасы работоспособности и запасы ресурса. Актуальна разработка алгоритмов по обоснованию оптимальной структурной и временной избыточности БА КА и РН, используемых для обоснования проектных решений.

В составе эскизного проекта предусмотрен анализ причин возможных отказов (АВО), который является обязательным элементом ПОН КА ДФ и ПОН РН. При методическом обеспечении работ по АВО используется метод дерева отказов (МДО), позволяющий проводить анализ причин и последствий возможных отказов и разрабатывать мероприятия по их предотвращению.

В эскизном проекте должны быть представлены материалы по обоснованию использования и контролю надежности элементной базы, входящей в состав БА К А ДФ и РН. Система входного контроля элементной базы КА ДФ и РН должна предусматривать 100%-ный прогнозирующий параметрический контроль.

Качество изготовления КА ДФ и РН определяется по результатам приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе бортовой аппаратуры, на головном заводе-изготовителе, испытаний на ТК и СК и в начальный период функционирования при эксплуатации.

Показателем качества изготовления КА ДФ и РН является вероятность исправного состояния изготовленных КА ДФ и РН после проведения испытаний. Для оценки показателя качества используется информация о дефектности элементов КА ДФ и РН и достоверности контроля ТС на различных этапах.

Для оценки уровня дефектности элементов КА ДФ и РН необходимо использовать информацию о техническом состоянии БА на этапах приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, регламентных работ по техническому обслуживанию, испытаний на ТК и СК.

Надежность тяжелых ракет-носителей

|

Ракета-носитель |

Страна |

Период использования |

Общее количество пусков |

Успешные и частично успешные пуски* |

Аварийные пуски* |

Надежность (%) |

|

Atlas 2 |

США |

07.12.91-31.12.01 |

55 |

55 |

-- |

100 |

|

Delta 2 |

США |

26.11.90-31.12.01 |

66 |

65 |

1 |

98,5 |

|

Ariane 4 |

Европа |

15.06.88-31.12.01 |

107 |

104 |

3 |

97,2 |

|

"Протон" |

Россия |

01.01.91**-31.12.01 |

90 |

84 |

6 |

93,3 |

|

"Зенит-3SL" |

Россия--Украина |

28.03.99-31.12.01 |

7 |

6 |

1 |

85,7 |

|

Chang Zheng 3 |

КНР |

08.04.84-31.12.01 |

24 |

20 |

4 |

83,3 |

|

Ariane 5 |

Европа |

04.06.96-31.12.01 |

10 |

7 |

3 |

70,0 |

|

*Успешный пуск -- полезный груз выведен на расчетную орбиту, частично успешный пуск -- полезный груз выведен на нерасчетную орбиту, но это не препятствует его использованию по назначению, аварийный пуск -- полезный груз не выведен на орбиту либо выведен на нерасчетную орбиту, на которой он не может быть использован по назначению. |

||||||

|

**Ракета-носитель "Протон" используется с 1965 года, всего произведено 288 пусков. |

||||||

|

Источник: Данные Игоря Лисова |

Развитие и совершенствование методологии задания требований, оценки, контроля и обеспечения качества и надежности космических систем и их составных частей

Существенное возрастание сложности РКТ, разработка КА длительного функционирования и высокие требования к безотказности внесли принципиальные изменения в методологию обеспечения и контроля их надежности. Основное внимание при обеспечении и контроле надежности РКТ было направлено на анализ причин потенциальных и имевших место при испытаниях отказов, разработку эффективных мероприятий по их предупреждению.

Основные принципы современной методологии обеспечения и контроля надежности.

Системный подход к обеспечению надежности на основе ПОН.

Использование вероятностных показателей надежности, включаемых в контракты с заказчиком.

Всесторонние отработочные испытания в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.

Использование на стадиях опытно-конструкторских работ систем автоматизированного проектирования, позволяющих сократить сроки разработки, избежать конструкторских ошибок, проводить сравнение различных вариантов построения систем, оптимизировать проекты по критериям стоимости и надежности, оптимальных весовых показателей и габаритов.

Использование на стадии производства автоматических и автоматизированных технологических процессов, контрольных систем и средств неразрушающего контроля.

Создание экспериментальной базы, позволяющей проводить отработку элементов РКТ на этапе наземных испытаний.

Создание отказоустойчивой бортовой аппаратуры РН и КА.

Основные направления совершенствования методологии оценки и контроля надежности перспективных космических средств на современном этапе.

Первое направление - поэтапное подтверждение требований. Оно обусловлено невозможностью подтверждения высоких требований по надежности (на уровне 0,98-0,99 и выше) на всех стадиях разработки и создания космических средств. Используется стратегия поэтапного подтверждения требований по надежности, учитывающая планируемые объемы наземных и летных испытаний и позволяющая подтвердить установленный в ТТЗ уровень надежности РН, РБ и КА к моменту завершения их летных испытаний. Предложенная идея нашла воплощение в соответствующих технических решениях по КРН "Протон-М" и КРБ "Бриз-М". Аналогичное решение планируется к реализации и для семейства РН "Ангара".

Второе направление - полное использование информации о надежности и техническом состоянии. Оно в первую очередь связано с необходимостью более детального учета физических параметров, определяющих работоспособность РН,РБ и КА, при оценке надежности космических средств и их составных частей. Указанный факт требует разработки методов оценки и контроля технического состояния космических средств и их составных частей на этапах приемных и контрольных испытаний и испытаний на техническом и стартовом комплексах.

Третье направление - учет опыта отработки эксплуатируемых в настоящее время космических средств. В первую очередь это относится к анализу типовых отказов РН, РБ и КА и на этой основе к разработке моделей в виде деревьев отказов перспективных средств. При этом следует отметить перспективность исследований по деревьям отказов космических средств.

Представленные концепция, принципы и основные положения по обеспечению качества и надежности перспективных КА и РН при условии их своевременной реализации окажут существенное влияние на научно-технический уровень разрабатываемых изделий, их стоимость, качество и надежность и в итоге на конкурентную способность на мировом рынке космических технологий и услуг.

Оценку качества параметров ракеты производят по расчетному пространственному движению ракеты путем сравнения рассчитываемых отклонений и углов атаки и скольжения или только отклонений ракеты с заданными значениями при допусках, в пределах которых не происходит ухудшения точности и коэффициента лобового сопротивления. Таким образом, обеспечивается контроль параметров управляемой ракеты в составе системы управления с реальными аппаратурными блоками.

В автоматизированной системе контроля повышение достоверности достигается путем:

- формирования на выходе блока 2 сигнала, пропорционального отклонению модулированного излучения относительно линии прицеливания;

- подачей сигнала с выхода блока 2 на вход вычислительного блока 3;

- формирования на выходе вычислительного блока 3 сигналов, пропорциональных расчетным координатам пространственного движения ракеты относительно линии прицеливания, и подачи этих сигналов на второй вход блока управляемых зеркал;

- определенной последовательностью соединения вновь вводимых элементов 3, 4 и 5 и выполнением определенных параметрических соотношений.

Обосновать работу системы управления можно следующим образом.

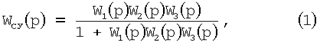

Передаточная функция замкнутой системы управления по выходным расчетным координатам ракеты имеет вид [см. [6] стр.64...84]:

где Wi(p) - передаточная функция i-го

блока,  -

оператор дифференцирования по времени.

-

оператор дифференцирования по времени.

Передаточной функции (1) предлагаемой автоматизированной системы контроля соответствует передаточная функция реальной системы управления. При этом в оптический тракт устройств 1-2 возможно вводить различные оптические помехи, а в устройстве 3 задавать возмущающие воздействия, в том числе ветер, и разбросы по начальным возмущениям при решении уравнений пространственного движения ракеты.

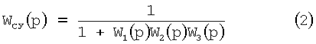

В замкнутой системе управления наведение ракеты осуществляется по сигналу ошибки. Передаточная функция системы управления по сигналу ошибки имеет вид:

Формулы (1) и (2) показывают, что ошибка управления в замкнутом контуре наведения меньше, чем при проведении контроля в разомкнутом контуре управления.

Проведение контроля в замкнутой системе позволяет оценить влияние отклонений параметров на выходные характеристики системы, т.е. учитывает реальную динамику ракеты при оценке качества параметров ракеты.

В рассматриваемой системе обеспечивается повышение достоверности оценки качества параметров ракеты за счет проведения проверок в условиях работы всей системы управления с реальными аппаратурными блоками, в том числе при наличии возмущающих воздействий и помех.

Установлено экспериментально, что (1) справедливо, если для отношения коэффициентов передачи элементов системы управления в полосе рабочих частот выполняется зависимость:

где Кi - коэффициент передачи i-го блока.

Значения коэффициентов из диапазона 0,7...1,3 в (3) определяются при настройке каждого конкретного образца системы с целью наиболее полной реализации условия (1) и (2). Это обстоятельство вызвано отличием параметров конкретного образца системы от номинала.

Таким образом, предлагаемый способ контроля параметров управляемой ракеты и автоматизированная система контроля параметров управляемой ракеты для его реализации обеспечивают повышение достоверности проверок путем оценки качества параметров проверяемой аппаратуры по результатам сравнения выходных характеристик системы управления (качества пространственного движения ракеты), а именно отклонений и углов атаки и скольжения или только отклонений, с заданными значениями.

Следовательно, использование новых элементов 3, 4 и 5, соединенных в последовательности в соответствии с фиг.1, 2 с указанными динамическими характеристиками определенными соотношениями (1)-(3) в предлагаемой автоматизированной системе контроля параметров управляемой ракеты выгодно отличает предлагаемое техническое решение от прототипа, так как обеспечивает повышение достоверности оценки параметров ракеты.

,

, .

. ,

, .

.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)