Содержание

Введение……………………………………………………………….3

1. Общее понимание практической психологии…………………….5

2. Соотношение психологической науки и практики………………9

3. Виды знаний, используемых в психологической практике…….12

4. Требования, предъявляемые к компетенции практического психолога…………………………………………………………………….19

Заключение……………………………………………………………25

Список литературы…………………………………………………...27

Введение

В настоящее время мы являемся свидетелями всё возрастающей актуальности психологии как науки, как сферы жизни, в которую включён каждый человек современного общества. Искусство жить в сложном и динамичном мире требует от нас умения заглянуть за грань очевидного и прикоснуться к глубинам человеческой психики. Психология играет важную роль в жизни человека, облегчает его жизнь и делает её более яркой, успешной и счастливой. Как найти подход к человеку? Как стать увереннее в себе, общительнее? Как решить сложные рабочие и бытовые ситуации?

Хотя психология не является панацеей на все случаи жизни, она позволяет найти ответы на эти и многие другие вопросы. Тем не менее, несмотря на возрастающий интерес к психологии как науке и практике люди проявляют к ней различное отношение: от позитивного, нейтрального до негативного.

Психология как наука и практика в России пока довольно молода. Она только выходит на тот уровень, который достигнут на Западе. Однако множество российских ученых занимается исследованием психологической науки и практики на современном этапе их развития.

Психология как научно-исследовательская деятельность заключается в изучении специфических духовных механизмов, особых форм внутренней активности человека.

Цель данной курсовой работы – рассмотреть виды знаний, используемых в психологической практике.

Основная задача работы:

· дать характеристику знаний, используемых в психологической практике;

· выявить предметы исследования, показать различия в сфере применения различных отраслей психологии;

· анализ требований, предъявляемых к компетенции практического психолога.

Материалом для курсовой работы послужили статьи различных российских авторов, занимающихся исследованием психологии.

1. Общее понимание практической психологии

Практическая психология - отрасль психологии, предметом которой выступает психологическая помощь, т.е. практическая деятельность психологов, направленная на конкретного человека, его проблемы, запросы, потребности и т.п. [16].

Появление профессии практического психолога связано, прежде всего, с возникновением социального заказа на осуществление психологических форм научно обоснованного воздействия на человека и группы людей. В качестве предпосылки к выделению самостоятельных отраслей практической психологии могут быть рассмотрены такие отрасли практической деятельности, как медицина (в частности, психиатрия), дифференциальная и социальная психология, давшие начало развитию психотерапии и психологическому консультированию. Теоретической базой при этом выступила психология личности, представленная в различных психологических школах. С другой стороны, экономические интересы, задачи оптимального задействования трудовых ресурсов на производстве, в сфере управления и образования и т.п., а также имеющиеся к этому времени определенные традиции и опыт в психодиагностике привели к появлению самостоятельных отраслей практической психологии.

Одним из первых направлений реализации психологической практики явилась психотехника - ветвь психологии, изучающая проблемы практической деятельности людей в конкретно-прикладном аспекте. Психотехника возникла в начале XX века. Ее основными задачами признавались: - осуществление профессионального отбора и профессиональной ориентации, изучение утомления и упражнения в процессе труда; - приспособление человека к машине и машины к человеку; - выяснение эффективности воздействия различных средств на потребителя (реклама); - тренировка психических функций при подготовке рабочей силы и т. д.

К началу 50-х годов определенные традиции практической психологии приводят к содержательному и организационному оформлению (в США) ее отраслей как самостоятельных научно-практических направлений. В нашей стране психотехника получила значительное развитие в 20-х и в первой половине 30-х годов. Однако в дальнейшем развитие психологии в нашей стране во многом носило так называемый "академический" характер. На рассматриваемом этапе развития, который продлился вплоть до начала 70-х годов, практическая направленность психологии выражалась в разработке прикладных проблем. Как итогов психологии оформились и получили статус самостоятельных научных отраслей приложения психологии к различным социальным сферам: социальная психология, педагогическая психология, психология управления, семейная психология и др [12].

Понимание практической психологии как психологического обеспечения различных социальных сфер (здравоохранения, образования, спорта и т.п.) является наиболее распространенным. Так понимаемая практическая психология - прикладная психология - представлена совокупностью отраслей психологии, получивших свое наименование в соответствии с той сферой, в которую они включены: военная, медицинская, педагогическая, инженерная (труда), спортивная, юридическая и т.д. психология.

Другое понимание практической психологии связано с трактовкой ее как особой психологической практики. Психология здесь не включается в существующие сферы практической деятельности, а создает особую сферу психологических услуг, формирует свою собственную психологическую практику. В этом случае, в отличие от прикладной психологии, положение психолога в исследуемой ситуации принципиально меняется, он как бы получает объект "исследования" в свое полное распоряжение. Теперь уже становится главной не помощь другим, "базовым специалистам" - педагогам, управленцам и т.п. в решении их задач, а возможность строить свою деятельность по своим нормам и правилам. С появлением самостоятельных психологических служб, принципиально меняется социальная позиция психолога [6].

Теперь он сам формирует цели и ценности своей профессиональное деятельности, сам осуществляет необходимые воздействия на обратившегося за помощью человека, сам несет ответственность за результаты своей работы.

Это резко изменяет и его отношение к людям, которых он обслуживает, и его отношение к самому себе и участвующим в работе специалистам другого профиля, а главное, изменяются стиль и тип его профессионального видения реальности. Появление психологической практики привело к качественному изменению и самой психологической теории. В ее составе начинает формироваться особая "психотехническая" теория.

Понятно, что общей задачей психологии является изучение как психики субъекта, так и его психологии.

Различив психологию как особую реальность и как знание о ней, можно отметить, что и понятие «психолог» – обладатель этого знания – тоже неоднозначно. Конечно, прежде всего, психолог – это представитель науки, профессиональный исследователь закономерностей психики и сознания, особенностей психологии и поведения людей. Но далеко не всякое психологическое знание обязательно является научным. Так, в обыденной жизни психолог – это человек, «понимающий душу», разбирающийся в людях, их поступках, переживаниях. В этом смысле психологом фактически является каждый человек, независимо от профессии, хотя чаще так называют подлинных знатоков человеческих отношений – видных мыслителей, писателей, педагогов [2].

Итак, есть две разных области психологического знания – научная и житейская, обыденная психология. Если научная психология возникла сравнительно недавно, то житейское психологическое знание всегда было включено в различные виды человеческой практики. Для того чтобы дать общую характеристику психологии как специальной научной дисциплины, ее удобно сравнить с житейской психологией, показать их различия и взаимосвязи [15].

2. Соотношение психологической науки и практики.

Проблема взаимоотношений теории и практики в психологии разрешается, обычно по-разному. Один из теоретиков, отмечающий хорошие результаты различных практических психологических направлений, в то же время приходит к неутешительному выводу, что эти результаты необъяснимы и являются не применением психологии, как науки, а «хорошим социальным механизмом». По его мнению, «психологии не суждено стать наукой в полном смысле этого слова, но шансы стать чем-то вроде полу-науки – полу-искусства у нее велики» [1].

Другое мнение, высказываемое в психологической литературе, утверждает, что «практика оказания психологической помощи начинает опережать теоретические знания в области психотерапии»9. Программная статья, открывающая создававшийся в 1992 году Московский психотерапевтический журнал, выдвигает идею о необходимости создания новой теории, которая названа психотехнической. Цель новой концепции – быть теорией для формирующейся психологической практики. Формулируется и полностью противоположный подход к соотношению теории и практики: «в психологии более плодотворно создание пусть поначалу не вполне совершенной, но зато более строгой общей теории. Причем… идеальные объекты такой теории задаются конструктивно и не имеют конкретно-психологической интерпретации. Она строится лишь для определенных типов взаимодействия между идеальными объектами»10. Существует и точка зрения, что психотерапия сама по себе является новым феноменом, который ведет к излечению не потому, что связан с некоторыми теоретическими концепциями, а в связи со структурой организации взаимодействия между клиентом и психотерапевтом [18].

Высказывают и парадоксальный взгляд на роль психологической теории для психотерапии, согласно которой «теория – необходимое звено психотерапии», утверждается, что теория необходима, прежде всего, для изменения образа человека и его собственной ситуации в сознании клиента:

Неважно, соответствует ли психологическая теория действительности, правильно ли отражает причины затруднений, важен тот эффект, который она произведет, став частью сознания клиента [13].

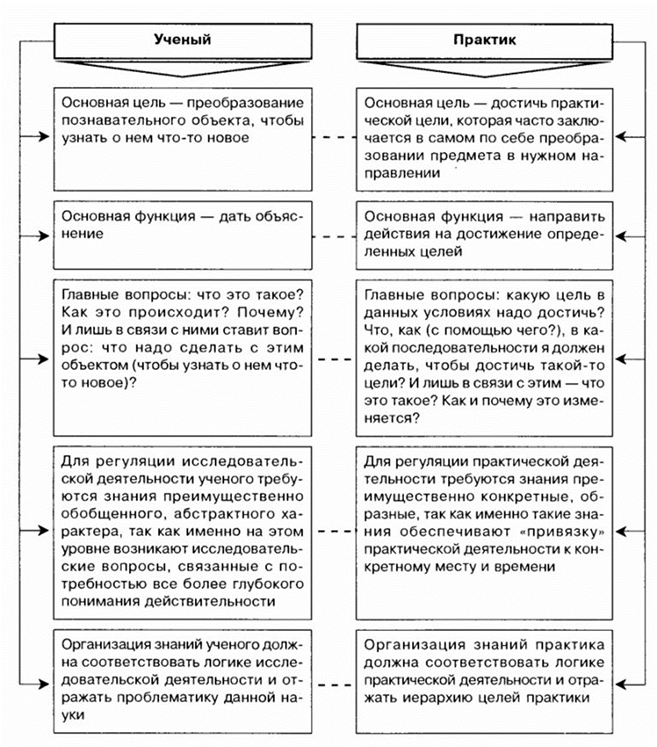

Теория с этой точки зрения не что иное, как миф, организующий представления клиента о себе и о мире». Различия между ученым и практиком (рис. 1).

Рисунок 1. Различия между ученым и практиком

3. Виды знаний, используемых в психологической практике

Практическая психология — отрасль психологии, предметом которой является психологическая помощь, т. е. практическая деятельность психологов, направленная на конкретного человека с его проблемами, запросами, потребностями и т.п.

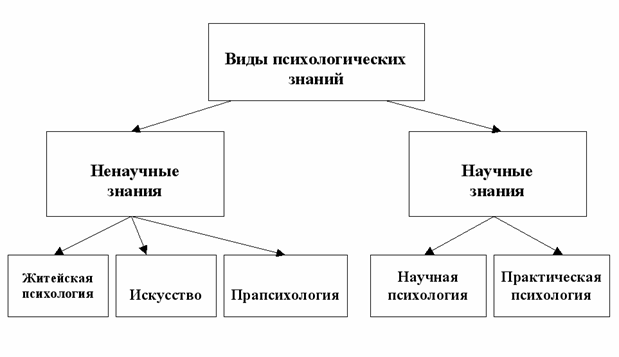

Виды психологических знаний (рис. 2).

Рисунок 2.Виды психологических знаний

Основные понятия [11]:

Житейская психология – конкретные знания о людях, полученные, накопленные и используемые человеком в повседневной жизни в ходе исторического развития для оказания воздействия на определенных людей.

Обыденная психология – разновидность житейских знаний; обобщенные знания о людях, полученные в относительно замкнутой группе людей, проверенные на истинность жизнью этой группы, входящие в систему ее ценностей как регулятор внутригрупповых и межгрупповых отношений.

Произведение искусства – источник психологических знаний, отражающий в образной форме типичные особенности внутреннего мира (психологии) человека.

Парапсихология – тип эзотерических знаний, касающихся мира психических явлений, доступный только для особого круга посвященных (избранных).

Научная (академическая) психология – обобщенное, закономерное знание о людях, полученное группой людей – ученых, проверивших это знание на достоверность с помощью специальных методов.

Практическая (прикладная) психология – направление научной психологии, предметом которого является индивидуальность, неповторимость человека в конкретных обстоятельствах его жизни, а целью – оказание психологической помощи конкретному человеку на основе обобщенного научного знания.

Основные черты практической психологии показывают главное отличие психотехнической теории от традиционного психологического знания. Оно состоит в том, что в качестве предмета практической психологии выступает «метод, ограняющий и созидающий пространство психотехнической работы-с-объектом». Именно метод выступает центральным звеном в системе взаимодействия психолога-практика с клиентом. И в зависимости от того, что и как он делает, формируется понимание того, что и почему происходит в этот момент в психике клиента и психолога. В итоге психотехническая теория обогащается обобщениями особого рода, которые уже по своему происхождению представляют собой универсальные способы совместной деятельности по преодолению психологических затруднений.

Предметом деятельности практических психологов является психическая реальность людей, а также факторы, воздействующие на нее.

Основные виды знаний в практической психологии - это психологическое оценивание, психологическое консультирование, психологическое просвещение, коррекционная и развивающая работа.

Психологическое оценивание в качестве отдельной специализации практических психологов у нас в стране пока еще не сложилось. Соответствующая профессиональная специализация могла бы именоваться так: психолог-диагност или психолог-эксперт. В международной практике эта сфера деятельности занимает сейчас достаточно важное место. Основная задача психолога заключается в том, чтобы оценить развитие каких-либо психологических качеств у конкретного человека, поставить диагноз его психического развития, т. е. провести психодиагностику [4].

В научной литературе понятие "психодиагностика" было введено в 1924 году швейцарским психологом Германом Роршахом. В настоящее время психодиагностика определяется как деятельность психолога, направленная на количественную (измерение) и качественную оценку психических функций и психологических особенностей человека.

В своей работе психолог-диагност ориентируется на определенные нормы (возрастные, патопсихологические или индивидуально-психологические) в проявлении психических функций человека. Отклонение от нормы определяет диагноз.

Психодиагностика осуществляется на основе:

1) объективных показателей деятельности (реальной или моделируемой в эксперименте, тесте);

2) субъективных показателей (сведений, сообщаемых о себе самим человеком).

Для оценивания психолог-диагност использует профессиональные психологические наблюдения, беседы, психологические тесты. В ходе наблюдения или беседы психолог констатирует наличие или отсутствие определенных психологических качеств, эмоциональных реакций, поведенческих проявлений и их соответствие накопленным в профессиональной психологии нормам.

В психологическом тестировании могут использоваться тест-опросники, проективные тесты и тесты, требующие выполнения каких-либо практических заданий. В тест-опросниках человека просят ответить на ряд прямых или косвенных вопросов. Достоверность получаемой при этом информации зависит от искренности опрашиваемого и его способности к самоанализу и самоотчету в предлагаемой ситуации. Поэтому профессиональные психологии не слишком доверяют результатам таких опросов и используют их как средство для получения первичной информации. Большую достоверность получаемой информации обеспечивают проективные тесты. При проведении проективного теста человек как бы проецирует свои психологические качества на какую-либо неопределенную ситуацию, предлагаемую в тесте. Одним из наиболее известных проективных тестов можно считать, например, тест чернильных пятен, в котором человек должен сказать, что он видит в предъявляемых ему симметричных чернильных пятнах. Неопределенность цели обследования не позволяет испытуемому намеренно искажать результат. Наконец, существуют тесты-задания практического характера, в которых по тому, как выполнил человек задание, судят о его психологических качествах.

Психологическое консультирование. Наиболее распространенный вид деятельности практического психолога - консультирование - используется в разных сферах жизни и профессиональной деятельности людей: в педагогической, промышленного производства, бизнеса, проблем здоровья и т.д.

Основное средство консультирования - это беседа, построенная определенным образом. В процессе консультации практический психолог оказывает психологическую помощь, помогая клиенту посмотреть под разными углами на трудности, с которыми тот встретился, и на способы действия в ситуации, с которой он столкнулся. Психолог помогает человеку преодолеть психологические барьеры, побуждает к развитию в себе определенных качеств [6].

Цель психологического консультирования - помочь людям в достижении чувства благополучия, облегчить переживание стресса, разрешить жизненные кризисы, повысить их способность находить выход из сложных ситуаций и самим принимать решения. За психологической консультацией обращаются в случаях межличностных конфликтов, в частности, супружеских, сексуальных, а также в отношениях с детьми. Психологическая консультация может проводиться по производственным проблемам, проблемам психологии управления, взаимоотношений людей в сфере общественной жизни.

Психологи-консультанты работают с отдельными людьми, парами, семьями и группами. Консультации могут быть индивидуальными и групповыми.

Групповое консультирование может проводиться с семьей, производственной группой или группой людей, не связанных друг с другом в повседневной жизни, но имеющих общие проблемы. Наиболее частыми вариантами работы при групповом консультировании могут быть семейное консультирование, работа по разрешению межличностных конфликтов и проблемных ситуаций в коллективах. С целью разрешения межличностных конфликтов в трудовых или иных коллективах может применяться так называемая посредническая консультация, когда психолог выступает в роли посредника в переговорах.

В последние десятилетия достаточно распространенным стал телефон доверия как форма анонимной психологической помощи и консультирования. Консультация по телефону доверия обеспечивает оперативность общения, анонимность и связанную с этим особую доверительность. Телефонное консультирование дает клиенту возможность обращаться из любого места, в удобное для него время.

Психолог при консультировании по телефону порой представляется абоненту более компетентным, чутким, способным помочь, чем это могло бы оказаться при личном контакте. Это повышает эффективность психологического взаимодействия.

Психологическое просвещение. Важнейшая задача психологического просвещения - расширение психологических знаний и повышение психологической культуры людей. Такие знания особенно необходимы специалистам, которые в своей повседневной профессиональной деятельности постоянно вступают в контакты с людьми: руководителям, педагогам, врачам, работникам культуры, сферы обслуживания и торговли, работникам рекламы, бизнесменам. Для многих людей психологические знания полезны только как основа для саморазвития и саморегуляции своей личности, для улучшения межличностных отношений, например, для школьников, родителей, пенсионеров [8].

В процессе психологического просвещения психолог в научно-популярной форме знакомит клиентов с основами психологии, результатами новейших психологических исследований, формирует у них потребность в психологических знаниях и желание использовать их в жизни и практической деятельности. При этом важнейшими требованиями к психологическому просвещению должны быть: ясность, доступность изложения информации, ее практическая ориентированность. Необходимо стремиться избегать профессионального жаргона и чрезмерного употребления специальных терминов.

Для психологического просвещения могут использоваться лекции, беседы, семинары, выставки психологической литературы, информационные стенды, просмотр и обсуждение художественных и видеофильмов, психологический анализ поведения героев. При этом важно учитывать, что для формирования умений полезнее оказываются семинары и практические занятия. Психолог может также помочь отдельным специалистам в подборе психологической литературы для их самообразования. Формирование стремления к приобретению психологических знаний и желания использовать их в жизни и практической деятельности - важнейшая основа для психологического просвещения [5].

Коррекционная и развивающая работа. Психокоррекция проводится в том случае, если в результате психодиагностики или консультирования выявлены отклонения от нормы в поведении или психическом развитии человека. Коррекционная работа - это воздействие психолога на определенные психические функции, качества или формы поведения личности, направленное на преодоление этого отклонения. Это воздействие всегда осуществляется на основе представления о возрастной норме психического развития (например, норме в развитии познавательных, эмоциональных, волевых процессов, норме поведения и личностных качеств). Исходя из этого, психолог строит программу коррекционной работы.

Коррекционные занятия проводятся индивидуально или в группе в течение длительного времени. Целью таких занятий может быть, например, преодоление дефицита внимания, помощь в преодолении трудностей умственного развития, коррекция неадекватных эмоциональных реакций на те или иные события, укрепление самообладания, развитие эмоционального самоконтроля, коррекция личностных качеств, форм поведения, норм социального взаимодействия человека. Поскольку отклонения от психологической нормы могут сочетаться с серьезными отклонениями в психическом здоровье и в сфере социального поведения, то практический психолог свою коррекционную работу должен строить в тесном взаимодействии с нейропсихологом, психиатром, социальным педагогом. Непосредственным поводом для организации коррекционной работы становятся обычно трудности в учебной деятельности, нарушения поведения и дезадаптация школьника, проблемы в профессиональной или повседневной деятельности, в эмоционально-волевых переживаниях взрослого человека.

Групповая психокоррекция часто бывает направлена на развитие коммуникативных способностей, на формирование умения анализировать поведение и состояния других людей, умения адекватно воспринимать себя и окружающих. При этом корректируются нормы межличностного взаимодействия, развивается способность гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях и разных группах [4].

В качестве методов психокоррекции используются различные виды интеллектуального тренинга, методы обучения саморегуляции, социально-психологические тренинги, ролевые игры, групповые дискуссии.

Те же самые методы практической психологической работы могут использоваться и в развивающих занятиях. В отличие от коррекционной, развивающая работа направлена на дальнейшее развитие качеств, способностей, умений человека. Строгого разделения коррекционных и развивающих занятий на практике часто не существует, поскольку границы нормы в психическом развитии бывают недостаточно четкими, обусловлены теоретической концепцией или конкретной методикой. Поэтому нередко предпочитают данный вид работы называть коррекционно-развивающей.

Практический психолог в реальной профессиональной деятельности может применять как все перечисленные виды знаний, так и специализироваться в каком-либо определенном виде. В то же время важно знать, что каждый из этих видов практической психологической деятельности обладает существенной спецификой, и конкретный психолог в зависимости от личностных качеств и профессиональной подготовки может успешнее справляться с одним из них. Кроме того, практическому психологу важно выделять наиболее актуальные проблемы в соответствии с задачами, поставленными заказчиком, и сосредоточивать усилия на их решении.

Таким образом, различие между психологами-исследователями и психологами-практиками состоит в том, что целью деятельности психологов-исследователей является новое теоретическое объяснение сущности объекта и наблюдаемых явлений, а целью деятельности психологов-практиков — выявление и регистрация состояния объекта по наиболее существенным параметрам, а также непосредственное коррекционно-развивающее воздействие на объект на основе учета выявленных закономерностей и известных норм [2].

4. Требования, предъявляемые к компетенции практического психолога

1. Умение выявлять и характеризовать поведенческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития, применяя методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка [16]:

-способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;

-готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях;

-готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;

-способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики.

2. Умение оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду:

-готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую;

-способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды;

-способность использовать здоровье-сберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.

3. Освоение и применение психолого-педагогических технологий для адресной работы с различными контингентами учащихся:

-готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;

-способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;

-готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся.

4. Умение взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ и психолого-медико-педагогического консилиума в целях разработки и реализации программ индивидуального развития ребенка:

-способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач;

-способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей;

-способность эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности;

-способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся.

5. Освоение и адекватное использование специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу:

-готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;

-способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка;

-способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся.

6. Умение формировать у учащихся социокультурные компетенции, психологическую культуру и основы здорового, безопасного образа жизни:

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

-способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

-способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

-способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

-владение историческим методом с применением его к оценке социокультурных явлений;

-способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития;

-способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.

7. Знание законов развития личности и проявления личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития, теорий и технологий учета возрастных особенностей обучающихся:

-закономерностей формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенностей, закономерностей развития детских и подростковых сообществ; нормативно-правовых основ сопровождения образовательного процесса;

-способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

-способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;

-готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;

-готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов.

8. Владение методами самоопределения и саморазвития в профессиональной деятельности, проектирования траектории своего собственного профессионального роста и личностного развития:

-способность к самоорганизации и самообразованию;

-способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;

-способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий;

-способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности;

-способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности.

В результате психолог должен:

знать:

· основные подходы к использованию методов психокоррекции и диагностики;

· основные возрастные периоды и кризисы развития человека и особенности их протекания;

· индивидуальные социально-психологические особенности актуальных возрастных периодов; знать критерии нормы и патологии психической деятельности;

и соблюдать этические требования, предъявляемые психологу уметь:

· использовать знания по социальной и возрастной психологии для решения научно-исследовательских и практических задач по диагностике и коррекции; планировать и организовывать социальные аспекты развития личности с учетом возрастных личностных особенностей;

· учитывать в деятельности возрастные факторы, влияющие на взаимодействие;

владеть:

· методами определения психологического возраста человека, уровня его личностного развития, выявления основных факторов его социализации; приемами организации и планирования эксперимента, процедурами психологического измерения в исследовательских и прикладных работах;

· методами психологической беседы, наблюдения, опроса, эксперимента и психодиагностики, методами возрастной психокоррекции [10].

Заключение.

Итак, психология как наука представляет собой систему знаний о закономерностях возникновения, развития и проявления психики и сознания человека. Предметом ее изучения являются основные закономерности порождения, функционирования психической реальности.

Важнейшая функция психологии в общей системе научного знания состоит в том, что она, синтезируя достижения ряда других областей научного знания, является интегратором всех научных дисциплин, объектом исследования которых является человек.

При этом крайне актуальным является развитие психологической практики, поскольку, как было отмечено, она имеет огромное значение для ряда отраслей деятельности современного человека.

Различие между психологами-исследователями и психологами-практиками состоит в том, что целью деятельности психологов-исследователей является новое теоретическое объяснение сущности объекта и наблюдаемых явлений, а целью деятельности психологов-практиков — выявление и регистрация состояния объекта по наиболее существенным параметрам, а также непосредственное коррекционно-развивающее воздействие на объект на основе учета выявленных закономерностей и известных норм.

В результате психолог должен:

знать:

• основные подходы к использованию методов психокоррекции и диагностики;

• основные возрастные периоды и кризисы развития человека и особенности их протекания;

• индивидуальные социально-психологические особенности актуальных возрастных периодов; знать критерии нормы и патологии психической деятельности;

и соблюдать этические требования, предъявляемые психологу уметь:

• использовать знания по социальной и возрастной психологии для решения научно-исследовательских и практических задач по диагностике и коррекции; планировать и организовывать социальные аспекты развития личности с учетом возрастных личностных особенностей;

• учитывать в деятельности возрастные факторы, влияющие на взаимодействие;

владеть:

• методами определения психологического возраста человека, уровня его личностного развития, выявления основных факторов его социализации; приемами организации и планирования эксперимента, процедурами психологического измерения в исследовательских и прикладных работах;

• методами психологической беседы, наблюдения, опроса, эксперимента и психодиагностики, методами возрастной психокоррекции.

Список литературы

1. Аралова, М. А. Справочник психолога ДОУ / М. А. Аралова. – М. : Сфера, 2010. – 272 с.

2. Бархаев Б. П., Сыромятников И. В. Введение в профессию: от социальной роли к профессиональной субъектности. — М., 2003.

3. Василюк Ф.Е. От психологической практики к психологической теории // Моск. психотер. журнал. — 1992. — № 1. — С. 15 — 31.

4. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — ML, 1984.

5. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии: учеб. пособие для вузов. — М., 1998.

6. Слободников В. К, Исаев Е.И. Психология человека. — М., 1995.

7. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию

8. «психолог»: учебное пособие.- Издательства: МПСИ, НПО "МОДЭК", 2002.-464 с.

9. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб.: Питер, 2004.

10. Констатнитинов В.В. Методологические основы психологи. СПб.: Питер, 2010.

11. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: Питер, 2013.

12. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии: учебное пособие. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005.

13. Маланов С.В. Методологические и теоретические проблемы психологии. М. – Воронеж, 2005

14. Розин, В. М. (2010) Психологическая реальность как проблема цехового самоопределения // Психология : журнал Высшей школы экономики. Т. 7. № 1. С. 90-103.

15. Розин, В. М., Розин, М. В. (1993) О психологии и не только о ней // Знание — сила. № 4.

16. Сергиенко, Е. А. (2006) Раннее когнитивное развитие: новый взгляд. М.: Институт психологии РАН.

17. Сосланд, А. И. (2006) Психотерапия в сети противоречий // Психология: журнал Высшей школы экономики. Т. 3. № 1. С. 46-67.

18. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/praktichna-li-fundamentalnaya-psihologiya#ixzz3s0wwRxlZ

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)