КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Яковлев Алексей Николаевич

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ СПОРТИВНОГО ФЕХТОВАНИЯ НА САБЛЯХ И ДИСЦИПЛИНЫ ТЕКЕН ФРИ СПОРТИВНОЙ ЧАНБАРЫ

Выпускная аттестационная работа

Научный руководитель:

доцент, Б.А. Десятериков

Краснодар 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

|

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………... |

2 |

|

ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ФЕХТОВАНИЯ НА САБЛЯХ И СПОРТИВНОЙ ЧАНБАРЫ…………………………………………………… |

3 |

|

1.1. Эволюция фехтования: от боевого к спортивному…………………... |

3 |

|

1.2. История развития спортивного фехтования в Европе………….......... |

4 |

|

1.3. История развития фехтования в Японии…………………………….. |

6 |

|

1.4. Спортивная чанбара. Дисциплина тёкен фри………………………… |

8 |

|

1.5. Система подготовки чанбаристов в дисциплине тёкен фри………... |

9 |

|

ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ……………… |

11 |

|

2.1. Методы исследования…………………………………………………. |

11 |

|

2.1.1. Сравнение спортивного оружия……………………………....... |

11 |

|

2.1.2. Классификация технических приёмов спортивной чанбары в дисциплине тёкен фри и их сравнение с техническими приёмами спортивного фехтования на саблях ………………………………….. |

15 |

|

2.2. Организация исследования………………………..…………………... |

37 |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… |

38 |

|

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… |

39 |

ВВЕДЕНИЕ

Спортивная чанбара - это относительно молодой вид фехтования, рождённый в Японии в 1971 году. Слово «чанбара» в японском языке является подражанием звону скрещеных мечей. В России спортивная чанбара так же называется спорт чанбара или спочан (сокращённое название). В нашей стране развитие спортивной чанбары началось с 2002 года, в апреле 2015 года проведён 12-й Чемпионат России по спортивной чанбаре. Соревнования по спортивной чанбаре проводятся в нескольких дисциплинах, различающихся характеристиками спортивного оружия. Одной из дисциплин спортивной чанбары является тёкен фри (в переводе с японского тёкен – длинный меч, в переводе с английского фри – свободный, вольный), она представляет собой фехтование на длинных мечах свободным хватом, то есть спортсмен во время поединка имеет право удерживать меч за рукоятку как одной так и двумя руками.[17]

Правила поединков и характеристики спортивного оружия в спортивной чанбаре диктуют применение определённых технических приёмов и действий для достижения победы над соперником. В дисциплине тёкен фри сложился определенный состав технических приёмов и действий но, к сожалению, отсутствуют разработки по методике обучения и подготовки спортсменов к соревнованиям. Инструкторы по спортивной чанбаре зачастую опытным путем нарабатывают свой арсенал технических приемов, получая информацию о них от более опытных специалистов, либо из литературы по другим видам фехтования.

Отсутствие методических разработок в дисциплине тёкен фри в спортивной чанбаре тормозит развитие уровня знаний, умений и навыков тренеров и спортсменов в технической подготовке.

Вместе с тем существующие методы подготовки спортивного резерва в спортивном фехтовании, основанные на многовековом опыте и современных научных разработках, при определенных условиях могли бы быть использованы в спортивной чанбаре.

Объект исследования - дисциплина тёкен фри в спортивной чанбаре.

Предмет исследования - технические приёмы спортивного фехтования на саблях и дисциплины тёкен фри, спортивной чанбары.

Цель исследования - определить условия использования методик обучения техническим приемам спортивного фехтования на саблях в дисциплине тёкен фри, спортивной чанбары.

Задачи исследования:

1. Классифицировать технические приёмы дисциплины тёкен фри в спортивной чанбаре.

2. Провести сравнительный анализ технических приёмов спортивного фехтования на саблях и дисциплины тёкен фри, спортивной чанбары.

3. Предложить рекомендации по использованию методик обучения техническим приемам спортивного фехтования на саблях при обучении техническим приемам дисциплины тёкен фри в спортивной чанбаре .

ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ФЕХТОВАНИЯ НА САБЛЯХ И СПОРТИВНОЙ ЧАНБАРЫ

1.1. Эволюция фехтования: от боевого к спортивному

Фехтование - это система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов. Также фехтованием называют и сам процесс боя с использованием холодного оружия (как реальный, так и учебно-тренировочный, спортивный, исторический, сценический и др.). [21]

Фехтование зародилось в глубокой древности, когда умение владеть холодным оружием считалось основным компонентом подготовки воина. Для выживания племени, народа, страны необходимо было формирование боеспособной общности людей, для этих целей проводилось обучение фехтованию. Боевой опыт накапливался и обобщался. Эффективные приёмы культивировались и передавались из поколения в поколение. Первоначальное предназначение фехтования было боевое, но с течением времени изменились условия существования и жизненные ценности общества, и фехтование стало использоваться для удовлетворения иных потребностей, таких как стремление к совершенству и славе, улучшению физических возможностей и навыков. Этим человеческим потребностям отвечает спортивное фехтование, кроме того посредством спортивного фехтования люди могут поддерживать физическое здоровье, повышать уровень интеллекта, получать моральное удовлетворение, организовывать активный отдых. [5, 6, 10, 18, 19]

Как писал об этом процессе английский историк и писатель Эгертон Кастл: «В наше время клинок поистине уходит в прошлое, и непростое искусство владения им можно рассматривать только как исключительное время препровождение, в котором сочетаются умственное возбуждение и телесные упражнения - возбуждение от мастерской игры, не полностью свободной от случайностей, вместе с удовольствием, присущим любому здоровому организму, от соперничества и разрушения - и упражнения, требующие наивысшего нервного и мышечного напряжения, одновременно с этим дарящие изысканное наслаждение от ритмичных действий… даже во Франции, когда-то поистине стране дуэлянтов, в фехтовании стали видеть лишь национальную забаву». [10]

1.2. История развития спортивного фехтования в Европе

В XV веке в Испании сформировалась система фехтования, которая в дальнейшем явилась базой для возникновения двух так называемых «классических» школ - итальянской и французской. Сначала в Европе доминирует итальянская школа фехтования, итальянские фехтмейстеры выпустили ряд ценных книг по вопросам дуэльного и спортивного фехтования, но в конце XVII века французы укоротили шпагу и изобрели рапиру с защитным острием и фехтование колющим оружием стало быстро распространяться. В этот период во Франции появляются прогрессивные направления в фехтовании, в Париже корпорацией преподавателей была организована фехтовальная академия. В 1633 году французский мастер Беннар Ренне в своей книге изложил основы техники фехтования, очень близкой к современной. В 1776 году француз Ля Буасье изобрел фехтовальную маску устранившую возможность ранения лица. Французы, первые пришедшие к спортивному фехтованию, пересмотрели технические положения, направленные на рационализацию и обоснование техники владения легким оружием. Выразителем этого прогрессивного направления был Ля Фожер, его труд был издан в 1825 году.[5, 7, 10, 14, 24,25]

Общепризнанным отцом итальянской школы фехтования на дуэльных саблях стал руководитель миланской военной школы Джузеппе Радаэлли. В 1861 г. был издан его трактат обобщивший технику фехтования на саблях. Для обучения фехтованию Радаэллипредложил модель достаточно легкой, слегка изогнутой сабли с закрытой гардой. Современная же спортивная сабля появилась в начале XX века. В XIX веке начинают развиваться соревновательные формы фехтования.[4, 5, 13, 25]

В 1896 году фехтование включено в программу Олимпийских игр. Спортсмены состязались в фехтовании на рапирах, шпагах и саблях. Состязания в этих трёх видах стали неизменно входить в программу спортивного фехтования на всех последующих Олимпийских играх. В 1904 году на Олимпийских играх в Сент-Луисе в программу спортивного фехтования был введён четвёртый вид - фехтование на палках, но в дальнейшем эта инициатива не получила развития.[6]

1.3. История развития фехтования в Японии

В Японии возникновение спортивного направления фехтования связано прежде всего с бамбуковым мечом - синаем. Испокон веков для тренировки фехтовальных приёмов в Японии применялись бокены - деревянные мечи, которые наносили ученикам сильные травмы. Во время правления клана Токугава в Японии в период Эдо (1603—1868) мастер Наганума Кунисато ввёл бамбуковые мечи для тренировок, что уменьшило количество травм. Фехтовальные школы Итто рю, Оно рю, Хокусин рю применяющие инвентарь будущего кендо стали процветать. Это можно объяснить тем, что представители фехтования, в котором большое значение имели формальные упражнения - ката и кумитачи, слишком углублялись в теорию и недостаточно уделяли внимание практической стороне.

С конца XVIII века фехтование бамбуковым мечом уже напоминало современное кэндо. Кэндо - искусство фехтования, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом - кэндзюцу . С японского «кэн» - это меч, «дзюцу» - искусство, «до» - путь. Название «кэндо» было создано Обществом воинской добродетели Великой Японии (Дай Ниппон Бутокукай), которое появилось в 1895 году. Общество создало систему воспитания японской молодёжи, упрощённое фехтование приобрело распространение среди школьников и воспитывало патриотически настроенную молодёжь. После поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 году оккупационная американская власть запретила преподавание в школах кэндо как вредной воспитательной практики, которая содействует распространению японского национализма. В 1950 году американский контроль над учебными программами был отменён, и была сформирована Всеяпонская Федерация спортивного кэндо. В 1953 году занятия по фехтованию восстановили в школах в полном объёме. После восстановления репутации кэндо оно распространилось в Японии и даже стало популярным за границей. В 1970 году для координации иностранных фехтовальных клубов с японскими была образована Международная Федерация Кэндо. [9, 12, 16, 17]

Моментом официального провозглашения существования спортивной чанбары можно считать публикацию книги «Кодачи госиндо» в 1971 году автора Тецундо Танабе. Кодачи госиндо - это искусство самозащиты с коротким клинковым оружием. [8]

Эта боевая система состоит из трёх блоков:

1. Чанбара - поединки на безопасных мечах.

2. Тамэсигири - разрубание макивар (мишеней) острым мечом.

3. Йайджитсу - отработка приёмов выхватывания меча из ножен и нанесения различных ударов.

Мастер Танабе был директором охранной фирмы и сам лично тренировал телохранителей и охранников навыкам самозащиты. В таких тренировках для свободных боёв Танабе использовал специально изготовленные мягкие пластичные мечи, а так же лёгкие маски для защиты лица. [8] В последствии были разработаны надувные мечи с целью повышения безопасности занимающихся. В 1973 году Танабе основал Всеяпонскую федерацию Госиндо, а в 1974 году в Японии проведён первый чемпионат по спортивной чанбаре, положивший счёт мировым чемпионатам, которые традиционно проводятся в Японии в Йокогаме. Так как снаряжение в чанбаре позволяло безопасно вести бой в полную силу, это занятие стало набирать огромную популярность, не смотря на уже существующее спортивное направление фехтования – кендо. Тецундо Танабе в своей книге «Спортивная чанбара», изданной в 1996 году, сообщает о том, что современное кендо оторвалось от практических нужд самообороны, правилами разрешены удары только по маске (мэн), рукавицам (котэ) и кирасе (до), удары рекомендуется наносить только сверху вниз. И далее, обращаясь к истории, Танабе пишет: «Фехтовальщики в кендо поощрялись за храбрость, и сосредоточенность на атаке, что вело к пренебрежению обороной. Дух отчаянно - безрассудного ведения боя занял центральное место в военной подготовке. По всей стране это внушалось как сущность морального воспитания, что весьма приветствовали тогдашние политические лидеры Японии и эксплуатировали в целях военщины. Раскаянию и любви к человечеству не было места, японцы превращались в воинствующую нацию, среди молодёжи наблюдался порыв к самоубийственным заданиям. Здесь можно назвать камикадзе во Второй Мировой войне. Фехтование стало нести существенную ответственность за это. Результат - появление указа о запрете практиковать фехтование от 6 ноября 1945 года. Такова была не только воля стран победительниц. Фехтование рассматривалась как потенциальная опасность, способствующая милитаристскому духу своим отчаяньем, безрассудностью и самоубийственностью». Так же Танабе отмечает: «В мире существует большое разнообразие в искусстве фехтования. До настоящего времени, однако, не нашлось места где японское кендо сошлось бы в соперничестве с европейской школой фехтования. Чанбара позволяет состязаться представителям разных школ. Спортивной чанбаре суждено стать всемирным видом спорта».[17]

1.4. Спортивная чанбара. Дисциплина тёкен фри

Спортивная чанбара – это вид фехтования спортивной направленности, в котором используются прототипы различных видов холодного оружия: кинжал танто, короткий меч кодати, длинный меч тёкэн, палка дзё, шест бо, копье яри. В некоторых дисциплинах используется щит татэ. Так же для поединков спортсмен экипируется маской мэн, защищающей лицо и голову от ударов. Поединки (датоцу) проводятся на прямоугольной площадке с размерами стороны от 6 до 9 метров. Задача соревнующегося - поразить любую часть тела соперника боевой частью своего оружия. Соревнования проводятся по олимпийской системе - в следующий круг выходят только победители. Поединки проводятся до одного очка (одно поражение признанное судьями) - «иппон сёбу». Если поединок является финальным, то он проводится до двух очков набранных одним из спортсменов - «самбон сёбу». Выходы за площадку наказываются предупреждением. Два предупреждения - одно очко поражения. Обоюдное одновременное поражение соперников (айучи) не приносит очков.

В дисциплине тёкен фри используется длинный меч тёкен, его общая длина составляет 100 см. Тёкен бывает двух типов:

1. "Воздушный меч" - плотно накачанная воздухом камера продолговатой формы в матерчатом чехле, закреплённую на пластиковой основе (в основном применяются на соревнованиях).

2. "Эластичный меч" - цилиндрическая пластиковая основа и закреплённая на ней полиуретановая мягкая оболочку (используется на тренировках).

Во время поединка спортсмен вправе удерживать меч одной или двумя руками, нанося удары и уколы по любым возможным траекториям в любые части тела. Зачётный удар (укол) оценивается судьями визуально, а удар также и по звуку возникающему от соприкосновения рабочей части тёкена с телом соперника. Дисциплина тёкен фри занимает лидирующее положение среди других дисциплин спортивной чанбары, об этом говорят следующие факты: дисциплина тёкен фри обязательно присутствует на всех соревнованиях по спортивной чанбаре (бои в дисциплинах танто, дзё, бо, яри могут не проводится по регламенту); победители всех дисциплин в финальной части соревнований обязательно участвуют в гранд-чемпионате, который проводится по правилам тёкен фри.

1.5. Система подготовки чанбаристов в дисциплине тёкен фри

В настоящее время спортивной чанбарой занимаются во многих странах мира, можно сказать даже, что сложились различные школы спортивной чанбары. Причём эти школы различаются не только по национальному признаку, но даже и в отдельно взятой стране просматривается различный подход к технической и тактической подготовке спортсменов. Анализируя поединки спортсменов из разных стран, можно отметить черты того или иного направления в фехтовании. Так, например, в техниках французов и итальянцев явно прослеживается приверженность к спортивной сабле: положение тёкена зачастую в 3-й сабельной позиции, часто применяются отбивы в 3-й, 4-й и 5-й позициях. Японская школа чанбары эффективно использует техники йайджитсу: положение тёкена обычно у левого бока остриём назад, меч как бы находится в ножнах, из этого положения наносится горизонтальный или косой удар и затем сразу же удар обратным движением, отбивы практически не применяются. [2]

Так же необходимо отметить общую тенденцию к использованию одноручного хвата тёкена, что обусловлено увеличением дистанции досягаемости соперника ударами и уколами преимущественно перед двуручным хватом, кроме того при одноручном хвате кисть более подвижна, что несомненно расширяет технические возможности. Причина такого преимущества лежит в характеристиках самого спортивного оружия - это отностительно небольшая длина и масса тёкена.

В российской спортивной чанбаре можно увидеть отпечатки различных видов фехтования и других видов единоборств, так как стиль поединка формируется под давлением единоборства, которым тренер по спортивной чанбаре занимался ранее (при этом единоборство могло быть не связано с фехтованием, например айкидо, ушу). Это обусловлено в большей степени относительно молодым возрастом спортивной чанбары в России.

В настоящее время методическая база подготовки спортсменов чанбаристов в России отсутствует. Существующие методические материалы, которые напрямую относятся к спортивной чанбаре - это книга Танабе «Спортивная чанбара» и видео методичка ФСЧР (федерации спорта чанбара России), снятая по этой книге, не содержат чётко разработанных методик обучения техническим приёмам в дисциплине тёкен фри.

Фехтование в дисциплине тёкен фри в спортивной чанбаре и спортивное фехтование на саблях очень близки по технике и тактике. Вместе с тем методическая база спортивного фехтования на саблях содержит исчерпывающую информацию, имеет чёткую структуру и проверена временем. Эти аргументы являются основанием для исследования возможности использования методики спортивного фехтования на саблях при обучении техническим приёмам в спортивной чанбаре в дисциплине тёкен фри.

ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Методы исследования

В ходе исследования применялись следующие методы:

Для сравнения спортивного оружия применяемого в спортивной чанбаре и в спортивном фехтовании на саблях - измерение линейных величин и масс сабли и тёкена.

Для классификации приёмов спортивной чанбары в дисциплине тёкен фри и их сравнения с техническими приёмами спортивного фехтования на саблях - теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, позволяющие изучить и классифицировать технические приёмы дисциплины тёкен фри в спортивной чанбаре, а так же педагогическое наблюдение и анализ соревновательных поединков фехтовальщиков на саблях и спортсменов чанбаристов в дисциплине тёкен фри.

2.1.1. Сравнение спортивного оружия

Для измерения предоставлены: спортивная сабля соревновательная, спортивная сабля тренировочная, тёкен соревновательный, тёкен тренировочный. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение спортивного оружия

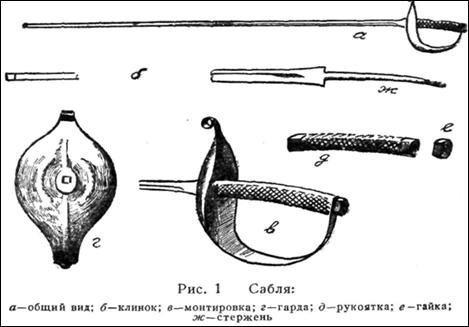

|

Соревновательная сабля* |

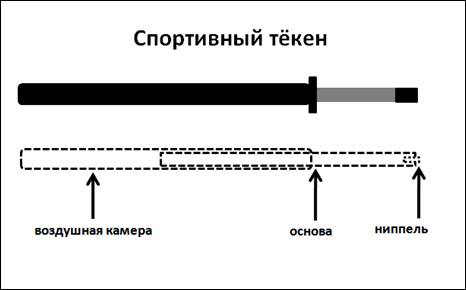

Соревновательный тёкен |

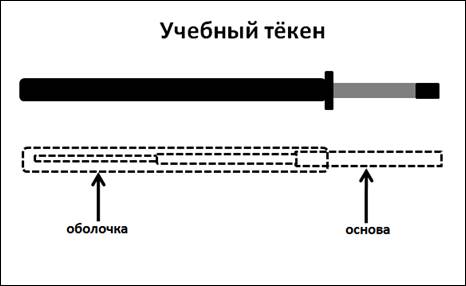

Учебный тёкен |

|

Состоит из стального клинка, металлической гарды и пластиковой рукоятки с резиновым покрытием. В отличии от учебной оснащена электроразъёмом (рис. 1). Длина 104.5 см Масса 345г Клинок в слабой части плоский, а в средней и сильной трехгранного сечения, обе узкие стороны плоской части клинка и узкая сторона средней и сильной части называются лезвиями. Противоположная лезвию утолщенная часть - обухом. Длина клинка 88 см. (без стержня «хвоста») Гарда в виде чаши переходящей с одной стороны в дужку. Диаметр 15 см Рукоятка четырехгранного сечения. Длина (без гайки) 14.5см Ширина спинки 20мм Гайка навинчивается на стержень клинка, продетый сквозь гарду и рукоятку, и скрепляет клинок с монтировкой. |

Состоит из пластиковой основы, резиновой продолговатой камеры и матерчатого чехла. В рабочее состояние приводится путём накачивания воздухом камеры с помощью насоса (рис. 2). Длина 100см Масса 300 г «Клинок», называемый рабочей частью меча, в накачанном состоянии имеет цилиндрическую форму диаметром 40мм, при этом длина пластиковой основы 61.5см. Обух и лезвие определяется относительно хвата рукояти кистью. Длина рабочей части 73.5 см. Гарда в виде круглого диска из пористой резины. Диаметр 8.5 см (толщина 9 мм) Рукоятка круглого сечения. Длина рукоятки 26.5 Диаметр рукоятки 25мм На торец рукоятки надевается резиновый колпачок и скрывает ниппель для накачивания воздушной камеры. |

Состоит из двух трубок и стержня из пластика жёстко соединённых между собой, сверху обёрнутые в полипропиленовую оболочку и тканевый чехол (рис. 3). Длинна 100см Масса 260 г абочая часть меча имеет цилиндрическую форму диаметром 40мм, при этом длина пластиковой основы 98 см. Длина рабочей части 74.5 см. Гарда в виде круглого диска из ПВХ Диаметр 8.5 см (толщина 10 мм) Рукоятка круглого сечения. Длина рукоятки 25.5 Диаметр рукоятки 25мм |

*-учебная сабля отличается от спортивной только меньшей массой (325г), так как не оснащена электроразъёмом .

Рис. 1. Спортивная сабля.

Рис. 2. Соревновательный тёкен.

Рис. 3. Учебный тёкен.

Почти одинаковая длина и масса сабли и тёкена дают практически те же возможности манипулирования оружием. При этом надо отметить, что различия по форме гарды и по характеристикам клинка, ставят тёкен в менее выгодное положение. Поэтому исключаются некоторые технические приёмы (напр. соединения, перемены соединений, см. таблицу 2), либо вносятся поправки в их выполнение тёкеном (напр. позиции, уколы, отбивы, батманы, см. таблицу 2).

2.1.2. Классификация технических приёмов спортивной чанбары в дисциплине тёкен фри и их сравнение с техническими приёмами спортивного фехтования на саблях

Технические приемы - это специализированные положения и движения фехтовальщиков, отличающиеся характерной двигательной структурой, взятые вне тактической ситуации.[21, 23]

Классификация технических приёмов спортивной чанбары в дисциплине тёкен фри, произведена по принципу классификации технических приёмов спортивного фехтования на саблях, предложенных Д.А Тышлером. [21] Сравнительные характеристики технических приёмов спортивного фехтования на саблях идисциплины тёкен фри спортивной чанбары приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительные характеристики технических приёмов спортивного фехтования на саблях идисциплины тёкен фри спортивной чанбары

|

Спортивное фехтование (сабля) |

Спортивная чанбара (тёкен) |

Соответствие (в %)* |

||

|

1. Основные положения и движения. 1.1. Держание оружия. |

||||

|

Нижняя часть рукоятки находится на сочленении 2-й и 3-й фаланг (либо на сгибе 1-ой фаланги*) указательного пальца. Большой палец накладывается сверху рукоятки, остальные пальцы обхватывают её снизу и сбоку и прижимают к бугру мизинца. Рукоятка по всей ее длине, а также плоскость гайки могут быть использованы для держания оружия.[1,21] * - вариант Аркадьева, а само определение Тышлера. |

1) «Спортивный хват». Нижняя часть рукоятки находится на сгибе 1-ой или 2-й фаланги указательного пальца. Большой палец накладывается сверху рукоятки, остальные пальцы обхватывают ее снизу и сбоку и прижимают к ладони. Рукоятка по всей ее длине может быть использована для держания оружия.* 2) «Боевой хват»+. Нижняя часть рукоятки находится на сгибе 2-й фаланги указательного пальца. Большой палец накладывается сверху слева рукоятки и соприкасается с указательным, остальные пальцы обхватывают ее снизу и сбоку и прижимают к ладони.* 3) «Детский хват». Четыре пальца охватывают рукоять снизу и прижимают слева, а большой сверху и слева накрывает указательный палец.* + - по аналогии с термином «боевое фехтование». |

1) 90% 2) 70% 3) 50% |

||

|

1.2. Строевая стойка. |

||||

|

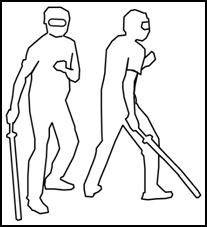

Положение тела как в строевой стойке по команде «Смирно». Сабля держится в невооруженной руке острием вниз-назад, лезвием вниз-вперед, дужка гарды обращена вперед-вниз. Четыре пальца невооруженной руки подхватывают оружие под гардой, большой палец – сверху. [21] |

Положение тела как в строевой стойке по команде «Смирно». Подаётся команда «Сэр этс» на японском, что означает «Становись» или «Построение». Пятки вместе носки врозь, тело выпрямлено. Руки опущены вниз вдоль туловища. Тёкен держится в невооружённой руке рукояткой вперёд, остриём назад. [17] |

90% |

||

|

1.3. Исходное положение перед боем (сбор). |

||||

|

Туловище вполоборота, лицо обращено к партнеру. Пятка впереди стоящей ноги приставлена к пятке другой ноги под прямым углом носком вперед. Сабля в вооруженной руке выставлена наклонно вперед-вниз лезвием вперед-вверх. Невооруженная рука свободно согнута, кисть сжата в кулак и лежит на талии. [21] |

Положение тела так же как и в строевой стойке. Подаётся команда «Ки о цкэ» на японском, что означает «Стать прямо». При этом спортсмен в положении строевой стойки выпрямляет спину и ноги, отводит плечи назад и несколько поднимает подбородок. [17] |

20% |

||

|

1.4. Приветствие (салют). |

||||

|

Сабля переводится в положение "подвысь". Оружие вертикально направлено вверх, лезвие обращено внутрь, гарда на уровне подбородка в 10-15 см от лица. Затем вооруженная рука выпрямляется в направлении партнера или судей, лезвие клинка разворачивается в ту же сторону. [21] |

По команде «Рей» (в переводе «Поклон») на японском, спортсмен делает поклон в направлении соперника, судей. Из положения строевой стойки спортсмен наклоняет туловище вперёд на 45% относительно вертикальной линии проходящей от пяток вверх, затем вновь возвращается в строевую стойку. [17] |

20% (приветствие) |

||

|

1.5. Боевая стойка. |

||||

|

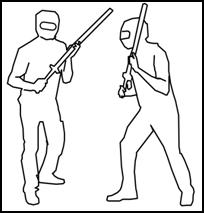

Из исходного положения перед боем впереди стоящая нога выставляется вперед по боевой линии примерно на 1,5 длинны следа ступни. Ноги сгибаются так, чтобы колени были над носками. Вооруженная рука делает небольшой круг (начиная движение вниз-внутрь) и выставляется вперед полусогнутой, кисть - немного ниже или на уровне локтя, острие оружия на уровне глаз, лезвие направлено вперед-вниз-кнаружи. Невооруженная рука согнута, кисть слегка сжата в кулак и упирается в талию тыльной стороной, а у высококвалифицированных спортсменов может быть "опущена вниз. Стопы располагаются так, чтобы боевая линия проходила ближе к середине стопы сзади стоящей ноги, при этом она может быть несколько повернута носком внутрь. [1, 21, 15] |

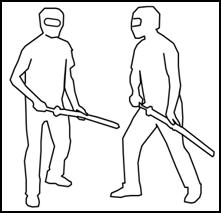

Из исходного положения перед боем правая нога выставляется вперёд носком с сторону противника, задняя левая нога развёрнута носком влево (пятка её может быть приподнята над поверхностью). Расстояние между стопами приблизительно равно 1-1,5 длинны стопы спортсмена. Колени согнуты незначительно. Вооружённая рука за рукоятку вытягивает тёкен из левой руки (имитируя вынимание меча из ножен) и выставляет тёкен вперёд направляя остриё в лицо противника. Невооружённая левая рука согнута и прижата ладонью к левому боку на уровне пояса, либо опущена вниз. Боевая стойка принимается самостоятельно, либо по команде «Камае то» («Стойка с мечом»). [17] |

80% |

||

|

1.6. Позиции. |

||||

|

1.Первая позиция. Оружие находится слева от своего поражаемого пространства, гарда расположена против левого плеча, острие клинка - ниже гарды, и направлено вперед-вниз-влево. Вооруженная рука значительно согнута. [1, 21] 2. Вторая позиция. Оружие расположено справа от своего поражаемого пространства, гарда расположена против правого плеча и немного ниже его, острие -ниже гарды и направлено вперед-вниз, лезвие обращено вправо-вверх. Вооруженная рука немного согнута в локтевом суставе. Оружие закрывает правую, преимущественно нижнюю, часть поражаемого пространства. [1, 21] 3. Третья позиция. Оружие находится в третьем секторе поражаемого пространства против наружного края туловища. Вооруженная рука полусогнута, локоть отстоит от бока на расстоянии разведенных большого и указательного пальцев. Острие на высоте лба и слегка правее головы, лезвие обращено вправо-вниз, гарда — в уровне талии и против наружной линии поражаемого пространства. Наряду с этим успешные попытки противника рубить руку могут заставить саблиста «убирать» ее и вести бой в третьей низкой позиции. В этой позиции локоть почти касается правого бока, а гарда находится на уровне тазобедренного сустава. Ближе к вертикальному положение оружие прикрывает правый бок и руку от ударов снаружи и снизу. [1, 21] 4. Четвертая позиция. Оружие находится против левого края поражаемого пространства. Вооруженная рука полусогнута, гарда расположена на уровне талии и против живота, острие клинка - на уровне лба и левее головы, лезвие обращено влево-вниз. Оружие прикрывает левую щеку, левую сторону груди и руку от ударов слева (изнутри). В положении четвертой низкой позиции вооруженная рука расположена вплотную к туловищу, гарда дужкой обращена влево и почти касается нижней части живота, клинок минимально наклонен влево-вперед. Оружие закрывает левую сторону туловища и обе руки от удара слева. [1, 21] 5. Пятая позиция. Оружие находится «над головой, острие клинка направлено косо вперед-влево и расположено немного выше гарды, лезвие обращено вверх и немного вперед. Вооруженная рука полусогнута, гарда находится правее лица на уровне темени, средняя часть клинка немного выше темени. Оружие закрывает голову, грудь и руку от ударов сверху. [1, 21] |

1.Нижняя позиция слева. Тёкен удерживается слева, вооружённая рука удерживает тёкен чуть ниже уровня пояса, напротив низа живота, острие ниже рукоятки и направлено назад или влево-назад. Лезвие может поддерживаться ладонью невооружённой руки снизу.* 2. Нижняя позиция справа. Тёкен удерживается справа, вооружённая рука удерживает тёкен чуть ниже уровня пояса, кисть расположена близко к правому бедру, локоть обращён назад за спину, острие ниже рукоятки и направлено вперёд. Лезвие прикрывает переднюю ногу справа. * 3. Верхняя позиция справа. Тёкен удерживается справа, вооружённая рука удерживает тёкен на уровне солнечного сплетения у правого бока. Вооружённая рука согнута почти под прямым углом, локоть обращён назад за спину, предплечье находится в горизонтальной плоскости острие выше рукоятки и направлено почти вертикально вверх, либо вперёд-вверх. Лезвие прикрывает туловище, руку и голову справа.* 4. Верхняя позиция слева. Тёкен удерживается слева, вооружённая рука удерживает тёкен на уровне солнечного сплетения у правого бока. Вооружённая рука согнута почти под прямым углом, кисть напротив солнечного сплетения, предплечье находится в горизонтальной плоскости и может быть прижато к туловищу, острие выше рукоятки и направлено влево, либо влево-назад. Лезвие может поддерживаться ладонью невооружённой руки снизу.* 5. Верхняя позиция над головой. Тёкен удерживается над головой в полусогнутых руках: вооружённая рука удерживает за рукоятку, неворужённая рука поддерживает снизу на ладони по середине клинка. Сам тёкен расположен в горизонтальной плоскости и выдвинут вперёд-вверх, прикрывая голову от прямых ударов сверху по голове. В некоторых случаях тёкен удерживается только вооружённой рукой, при этом остриё может быть направлено немного вперёд либо немного назад.* |

80% |

||

|

1.7. Соединения. |

||||

|

Соединения, а именно соприкосновение клинков в определенных позициях, в фехтовании на саблях применяются редко, так как фехтовальный бой ведется преимущественно в дальней дистанции. Тем не менее они находят применение при начальном изучении фехтования на саблях. [1] |

Соединения в бое на тёкенах не применяются. Это происходит по следующим причинам: - бой ведется преимущественно в дальней дистанции, - практически во всех позициях тёкен удерживается близко к телу и не выставляется остриём вперёд, - гарда тёкена не способна надёжно защитить кисть от ударов (многие спортсмены гарду вообще не используют).* |

0% |

||

|

2. Передвижения. 2.1. Шаг. |

||||

|

Шаг вперед выполняется плавным толчком левой ногой и переставлением правой вперед на длину ступни, благодаря чему тело перемещается в сторону противника, левая нога переставляется на такое же расстояние, и боевая стойка восстанавливается. Если вес тела больше на левой ноге, движение вперед правой ногой целесообразнее начинать с подъема носка. Во всех случаях постановка выставляемой вперед ноги производится перекатом с пятки на всю ступню. Шаг назад выполняется плавным толчком правой ногой назад, благодаря чему тело движется назад, левая нога отставляется на длину ступни, правая переставляется на такое же расстояние, и стойка восстанавливается. Шаги вперед и назад можно выполнять и другим способом. Вперед - вначале приставить левую ногу к правой, а затем правую поставить вперед. Назад - вначале переставляют правую, а затем отставляют левую на такое же расстояние назад. Шаг вправо выполняется переставлением правой ноги вправо, а затем левой на такое же расстояние. Шаг влево — с помощью переставления левой ноги влево и затем правой в ту же сторону на такое же расстояние, с тем чтобы в результате оказаться лицом к противнику. [3, 20, 21, 23] |

Шаг вперед и шаг назад выполняются так же как в фехтовании на саблях. Кроме прямых шагов (когда носок передней ноги обращён вдоль линии движения или на противника), многие спортсмены используют боковые шаги (когда носок передней ноги обращён внутрь, и, например при наступлении, на противника обращена внешняя сторона стопы). Шаги вперёд и назад боком применяют спортсмены склонные так же перемещаться скачками (боксёрские скачки). Зачастую вместо обычного шага назад спортсмены применяют шаг назад другим способом, когда сначала переставляется передняя нога, это обусловлено привычкой убирать переднюю ногу от возможного удара к задней при закрытиях назад. Шаг вправо и шаг влево выполняются аналогично и широко используются в спортивной чанбаре, так как правила допускают свободно маневрировать по всей площадке (7 на 8 метров) во время поединка, в том числе заходить в тыл к противнику.* |

80% |

||

|

2.2. Скрестный шаг. |

||||

|

Скрестный шаг вперёд. Левую ногу выносят скрестно перед правой и ставят впереди нее, носок остается повернутым влево. Правую ногу выносят вперед и ставят в положение боевой стойки. Скрестный шаг назад. Правую ногу плавно проносят скрестно за левой и ставят сзади нее (носок обращен вперед). Левую ногу переставляют назад на такое же расстояние в положение боевой стойки. [3, 20, 21, 23] |

Скрестный шаг вперёд применяется крайне редко, обычно спортсмены предпочитают приближаться к противнику шагами либо скачками.устимо ьно не разучиваетсяой зоны"ёдзиции)ольшого пальца на обух рукояти)анияварте или терци А вот скрестный шаг назад применяется чаще, наряду со скрёстным отскоком назад. Необходимость постоянно держать переднюю ногу в безопасности, делает эти перемещения очень востребованными.* |

80% |

||

|

2.3. Скачек. |

||||

|

Скачок вперед выполняется резким толчком левой ногой и одновременным махом правой тело посылают вперед в боевую стойку на обе ноги. Скачок назад одновременный применяется для быстрого выхода со средней дистанции. Махом левой ноги назад и одновременным резким толчком правой ногой тело посылают назад в положение боевой стойки с приземлением одновременно на обе ноги. [3, 20, 21, 23] |

Скачок вперед может выполняться как вперёд прямо, так и вперёд боком, по аналогии с шагами (см. выше). Так же и скачок назад может выполняться боком. Многие спортсмены перемещаются скачками как боксёры, но только стойка гораздо ниже, и ноги шире расставлены. Скачок назад аналогичен скачку применяемому в спортивном фехтовании.* |

80% |

||

|

2.4. Скрестный скачек. |

||||

|

Скачок назад скрестный используется для быстрого и глубокого выхода из дистанции боя. Выполняется по схеме двойного шага назад с более резкими толчковыми и маховыми усилиями ног, без касания пола в промежуточном положении, с приземлением одновременно на обе ноги. [3, 20, 21, 23] |

Скрестный отскок назад так же примененяется в спортивной чанбаре, зачастую при закрытиях назад, когда передняя правая нога убираемая назад сразу же проносится за заднюю, а левая резко отталкивает тело назад и переставляется ещё дальше назад за правую.* |

90% |

||

|

2.5. Выпад. |

||||

|

Выпад выполняется отведением, разгибанием и последующим толчком левой ноги с одновременным маховым движением правой. Левая нога, выталкивая тело вперед, не теряет соприкосновения с полом. Правая нога сильным маховым движением посылается вперед на расстояние примерно двух ступней и ставится перекатом с пятки на всю ступню. [3, 20, 21, 23] |

Выпад в спортивной чанбаре выполняется аналогично. Кроме прямого применяется боковой выпад. За счёт бокового выпада спортсмен преодолевает небольшое расстояние по сравнению с прямым выпадом и часто, используется спортсменами склонными к перемещению боковыми скачками. * |

70% |

||

|

2.6. Закрытие с выпада. |

||||

|

Возвращение из выпада выполняется отталкиванием правой ноги с одновременным сгибанием левой и последующей постановкой правой в положение боевой стойки. Закрытие назад помимо общепринятой техники (с приставлением впереди стоящей ноги назад) благодаря высокому положению выпада можно выполнить прыжком. В тех случаях, когда дистанция не играет роли, возвращение

с выпада может выполняться при одновременной постановке обеих ног прыжком или

сдвиганием правой ноги назад, а левой вперед до положения боевой стойки. [1, 3, 20, 21, 23] |

Закрытие из выпада выполняется аналогичным способом. Так же присутствует закрытие из бокового выпада. * Как разновидность закрытия из выпада прыжком может быть возвращение с приземлением не в боевую стойку, а в положение когда передняя нога приставлена вплотную к задней. Так же к закрытию из выпада можно отнести «Отвод ноги назад» или «Хикиаши» (яп.), когда спортсмен отводит назад переднюю ногу, убирая её от удара, а так же «Втягивание живота» или «Дохикиёке» (яп.), когда спортсмен возвращаясь из выпада приставляет переднюю ногу к задней и одновременно втягивает живот на себя убирая корпус из под горизонтального рубящего удара .[17] |

60% |

||

|

2.7. Стрела. |

||||

|

Бросок «стрелой» прыжком выполняется из положения боевой стойки с передачей веса тела больше на правую ногу. Движение вперед начинается толчком обеими ногами. В этот момент происходит разгибание левой ноги и сгибание правой в коленном суставе, затем моментальное разгибание ее и активный посыл тела вперед. Левая нога после толчка резким движением бедра вперед-вверх выносится перед правой, а правая завершает толчок, при этом туловище максимально наклоняется вперед. Движение завершается приземлением на левую ногу с последующей пробежкой мелкими шагами. Бросок «стрелой» набеганием выполняется с полушагом вперед или из положения полувыпада. Бросок начинается выпрямлением вооруженной руки и быстрой подачей туловища и веса тела максимально вперед за счет толчка обеими ногами до потери равновесия. Бросок «стрелой» с полушагом назад проводится прыжком или набеганием за счет ухода правой ноги назад, движением тела вперед с выгодной потерей равновесия. [3, 20, 21, 23] |

Бросок в спортивной чанбаре выполняется аналогичными способами. Кроме того применяется бросок на нижнем уровне с кувырком. Начинается такой бросок как обычный, но затем спортсмен как бы падает по инерции всем телом вперёд, оставляя ноги сзади, и нанеся рубящий удар по ноге, переходит в кувырок с целью самостраховки.* |

70% |

||

|

3. Движения оружием. 3.1. Перемены позиций и соединений. |

||||

|

3.1.1. Перемены позиций. |

||||

|

Из верхних - в нижние (верхние), из нижних - в верхние (нижние). Перемены позиций могут быть прямые и полукруговые. Варианты применяемых перемен позиций: 3-4-я, 3-5-я, 4-3-я, 4-5-я, 5-4-я, 5-3-я, 3-2-я, 2-1-я, 2-3-я, 2-4-я, 5-2-я и т. д. [1, 21] |

Перемены позиций возможны в тех же вариантах, но с учётом таблицы соответствия позиций в данной таблице (см. выше).* |

100% |

||

|

3.1.2. Перемены соединений. |

||||

|

Перемены соединений бывают прямые, полукруговые и круговые. Например, перемены соединений выполняется из верхнего в верхнее соединение (3-4-я, 4-3-я), из нижнего в нижнее (2-1-я, 1-2-я). [1, 21] |

Не применяются.* |

0% |

||

|

3.2. Удары, уколы, показы удара (укола). 3.2.1. Удары. Способы нанесения ударов. |

||||

|

Ударом в бою на саблях является рубящий удар, он является сновным приемом поражения противника. Для того, чтобы удар считался действительным, т. е. засчитываемы судьей, он должен быть нанесен лезвием, в некоторых случаях обухом, должен быть четким сухим. Удары могут быть не только чисто рубящие, но могут переходить и в режущие удары, при которых клинок, ударив противника, продолжает скользить по его телу. Если во время выполнения удара необходимо изменить исходное направление лезвия клинка, вооруженную руку в процессе выпрямления в сторону противника следует супинировать или пронировать в определенной степени, т. е. поворачивать относительно ее продольной оси кнаружи или внутрь. В зависимости от формы движения клинка удары бывают прямые, полукруговые и круговые. Удар может производится переносом сверху через оружие противника, а так же с переводом, при этом оружие противника обводится снизу.[1, 11] |

Удары основное средство поражения противника в спортивной чанбаре, и применяется приблизительно в соотношении 20/1 к уколам. Зачётным рубящий удар тёкеном признаётся если он нанесён только лезвием, удары обухом или плашмя не засчитываются. Кроме того удар должен быть чётким и сильным. Так же при этом удар может быть фиксированный, с проносом либо переходящий в режущий, чисто режущие удары без начальной ударной фазы не засчитываются. Удар, при котором тёкен лишь едва коснулся оппонента своей верхней частью считаются незачётными и обозначаются как «Асаи» («Царапина» с японского). Применяются как прямые удары, так и удары с изменением траектории: от прямой к круговой. Так же имеют место удары с обведением оружия противника.* |

80% |

||

|

3.2.2. Поражаемые зоны при ударах. Направления ударов. |

||||

|

Голова. Как правило, удары по голове совершаются в вертикальной плоскости, но возможны также и в наклонной. Туловище. В основном удары наносятся в горизонтальной плоскости, но так же и в наклонной, например сверху- вниз в левый бок. Так же могут быть и снизу-вверх, если рубка правого бока, например, становится невозможной, удар совершается под вооруженной рукой противника. Рука. Удары по руке возможны по всем ее частям: кисти, предплечью и плечу и со всех сторон. Могут быть в вертикальной плоскости: как сверху лезвием, так и снизу обухом, а так же в горизонтальной и наклонной плоскостях.[1] |

Голова (Мен)+. Удары по голове выполняются сверху, сбоку, а так же снизу по восходящей траектории.* Туловище (До)+. Наиболее распространённые удары по туловищу: горизонтальные на уровне живота как слева так и справа и нисходящий от левого плеча противника к его правому бедру. В эту зону включается туловище от шеи до бёдер, в том числе засчитываются удары по спине.* Рука (Котэ)+. В эту зону включается вся рука от пальцев до плеча. Удары по вооружённой руке наносятся в любых плоскостях.Удары обухом не засчитываются.* Нога (Аси)+. Зона поражения: от бедра до стопы включительно. Удары наносятся сбоку по горизонтальной или нисходящей траектории.* +- название поражаемой зоны на японском. [2, 17] |

70% |

||

|

3.2.3. Уколы. Способы нанесения уколов. |

||||

|

В фехтовальном бою на саблях уколы производятся, как правило, прямо и переводом. Укол переносом применяется крайне редко.Уколы прямо саблей осуществляются в результате движения оружия острием вперед вдоль продольной оси клинка до прикосновения острия к телу противника. Укол переводом выполняется так: рука, разгибаясь, во время обведения сабли противника поворачивается ладонью вниз или вниз-вправо, а затем наносится укол изнутри.[1, 11] |

В поединках на тёкенах уколы применяются в основном прямые. Уколы переводом применяются крайне редко, так как противник очень редко удерживает меч остриём вперёд на среднем уровне, кроме того может удерживать меч в нижнем положении прикрывая свои ноги, что технически исключает обведение его оружия снизу. Укол переносом практически не применяется вообще, так как из-за отсутствия гарды как таковой велика вероятность получения встречного удара в кисть вооружённой руки.* |

80% |

||

|

3.2.4. Поражаемые зоны при уколах. |

||||

|

Засчитываются уколы в маску, в туловище и в руку. Проникающая сила укола не оценивается. В связи с электрофиксацией, достаточно лёгкого касания остриём поражаемой зоны противника для оценки укола как зачётного. [1] |

Зачетные уколы - уколы в корпус, в маску. Уколы в конечности не применяются, так как эффективность их крайне ничтожна, что обусловлено характеристиками оружия, при таких уколах остриё тёкена чётко не фиксируется на относительно небольшой поверхности ноги или руки, а соскальзывает. В результате такое действие не оценивается судьями как результативное. Напротив уколы в корпус и реже в маску успешно применяются спортсменами. Укол считается засчитанным если от соприкосновения с целью тёкен согнулся.* |

70% |

||

|

3.2.5. Показы укола (удара). |

||||

|

Показ укола (удара) - угрожающее движение оружием в направлении поражаемой поверхности противника, имитирующее начальную фазу нападения. [1, 21] |

Финты или действия имитирующие начало удара или укола широко применяются в спортивной чанбаре, в том числе и отвлекающие удары тёкеном по площадке.* |

75% |

||

|

3.3. Батманы, отбивы. 3.3.1. Батманы. |

||||

|

Батманы по траектории могут быть прямые, полукруговые, круговые. По характеру воздействия батман может быть ударный и проходящий. Батман выполняется как лезвием, так и обухом. [1, 21, 22, 23] |

Батманы применяются в основном ударные прямые и ударные полукруговые, причём эффективность в большей степени зависит от силы удара, так как тёкен пластичный и относительно мягкий, что значительно снижает степень передачи кинетической энергии. Проходящие батманы, почти полностью вытеснены проходящими отбивами, так как выполнение батманов более рискованно из-за опасности получения встречного удара в незащищённую гардой вооружённую руку. Круговые батманы не применяются, так как в бое на саблях они эффективны из соединений, а соединения в фехтовании на тёкенах не используются. Батман наносится любой стороной «клинка» тёкена.* |

70% |

||

|

3.3.2. Отбивы. Способы выполнения. |

||||

|

Отбивы по траектории применяют прямые, полукруговые, круговые. Отбивы по характеру воздействия применяются ударные, подстановкой, уступающие, проходящие, отведением. [1, 21, 22, 23] |

Обычно применяются прямые и полукруговые отбивы. По характеру воздействия наиболее часто используются отбивы ударные и подстановкой, хотя последние могут заменяться уступающими. Характерной особенностью защит в чанбаре является необходимость более близкого расположения вооружённой руки к своему телу из-за отсутствия гарды способной защитить кисть, при отбивах руку приходится втягивать назад (уступающее движение), либо защищаться подстановкой на коротке, то есть с малой амплитудой. Против уколов применяют отбивы отведением. Редко встречается применение проходящих отбивов.* |

70% |

||

|

3.3.3. Отбивы. Зоны поражения. |

||||

|

Отбивы в спортивном фехтовании могут называться защитами. Защиты получили свои названия на основе классификации позиций с саблей (см. выше). Основными защитами в фехтовании на саблях являются третья, четвертая и пятая. [1, 21, 22, 23] Первая защита (1). Положение сабли как в первой позиции. Закрывает левый бок и руку от удара изнутри. Для отражения удара по левой щеке и отчасти по голове и левому боку применяется первая высокая защита. [1, 21, 22, 23] Вторая защита(2). Положение сабли как во второй позиции. Применяется для отражения ударов по правому боку, руке снизу и уколов в туловище. Наиболее необходима при отражении укола с переводом внутрь. [1, 21, 22, 23] Третья защита(3). Положение сабли как в третьей позиции. Отражает удары в правую сторону туловища и руку. [1, 21, 22, 23] Четвёртая защита(4). Положение сабли как в четвёртой позиции. Отражает удары в левую сторону туловища и руку, а так же уколы в туловище. [1, 21, 22, 23] Пятая защита(5). Положение сабли как в пятой позиции. Закрывает голову, грудь и руку от ударов сверху. [1, 21, 22, 23] |

В спортивной чанбаре поражаемая зона больше, чем в спортивной сабле. Кроме ударов в верхнюю часть тела, засчитываются так же удары по ногам. В спортивной чанбаре так же применяется термин – защита, кроме того отбив может называться – приёмом блокирования. * Приём блокирования слева (Хидарикакои)+(1). Тёкен удерживается остриём вниз с поддержкой невооружённой рукой за «клинок» и закрывает с левой стороны туловище, голову, шею и грудь.[17] Подвешенная защита слева(1). Тёкен удерживается остриём вниз и закрывает левый бок, бёдра, руку и голову от ударов изнутри.* Подвешенная защита справа(2). Тёкен удерживается остриём вниз и закрывает правый бок, правое бедро, руку и голову от ударов снаружи. Так же сдвигает укол в корпус.* Приём блокирования справа (Мигикакои)+(3). Тёкен удерживается остриём вверх с поддержкой невооружённой рукой за «клинок» и закрывает с правой стороны туловище, голову, шею и плечо. [17] Защита остриём вверх справа(3). Тёкен удерживается остриём вверх и закрывает правый бок, правую руку и голову от ударов снаружи.* Защита остриём вверх слева(4). Тёкен удерживается остриём вверх и закрывает левый бок, левую руку и голову от ударов изнутри. А так же сдвигает укол в корпус.* Приём блокирования над головой (Уекакои)+(5). Тёкен удерживается над головой с поддержкой невооружённой рукой за «клинок» и закрывает голову от удара сверху. [17] Приём блокирования нижней части (Шитакакои)+(6). Тёкен удерживается уровне пояса и выдвинут вперёд с поддержкой невооружённой рукой за «клинок» и сдвигает вниз укол в живот, а так же блокирует восходящие удары в туловище и голову. [17] (Эта защита ближе ко второй сабельной защите, если сдвигать укол вниз и вправо, опуская остриё ниже рукоятки).* +-название приёма на японском |

75% Среднее соотношение (1) 85% (2) 95% (3) 85% (4) 95% (5) 70% (6) 15% |

||

*- экспертное мнение автора настоящей работы.

По результатам сравнения технических приёмов спортивного фехтования на саблях идисциплины тёкен фри спортивной чанбары построена диаграмма. Вертикальная ось диаграммы обозначает степень соответствия технических приёмов в процентах, а на горизонтальной оси расположены столбцы изображающие основные разделы классификации технических приёмов (р. 1, 2, 3 таблицы 2)

Диаграмма сравнения технических приёмов спортивного фехтования на саблях идисциплины тёкен фри спортивной чанбары.

3.2. Организация исследования

Исследования проводились в 2014 - 2015 году на базе ГБУ КК «ЦСП современного пятиборья и фехтования» и КК ОО спортивный клуб «Спорт чанбара» в г. Краснодаре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение спортивного оружия и сравнительный анализ характеристик технических приёмов спортивного фехтования на саблях идисциплины тёкен фри спортивной чанбары показал, что:

1. Практически одинаковая длина и масса сабли и тёкена предоставляют равнозначную возможность управления оружием.

2. Технические приёмы спортивного фехтования на саблях, сопоставленные с приёмами дисциплины тёкен фри спортивной чанбары в таблице 2 в п.п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2(1-5) наиболее соответствуют по своим характеристикам.

3. Технические приёмы тёкен фри, не имеющие аналогов в спортивном фехтования на саблях в таблице 2 в п.п. 1.3, 1.4, 1.7, 2.6, 3.1.2, 3.3.2(6) носят специфический для данного вида фехтования характер.

Учитывая сходство характеристик спортивного оружия в спортивном фехтования на саблях и в дисциплине тёкен фри спортивной чанбары (см. таблицу 1), идентичность техники выполнения значительного числа приёмов спортивного фехтования на саблях и спортивной чанбары в дисциплине тёкен фри (см. диаграмму) считаем целесообразным применять методики обучения данным приёмам спортсменов чанбаристов в дисциплине тёкен фри используя методики спортивного фехтования на саблях.

Вместе с тем при обучении спортсменов чанбаристов в дисциплине тёкен фри техническим приёмам, не имеющим аналогов в спортивном фехтовании на саблях, необходимо применять специфические методики спортивной чанбары.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аркадьев В.А. / Фехтование. Учебное пособие для секций и коллективов физической культуры. Изд.: Физкультура и спорт, М., 1953.

2. Бородкина И. / Стать самураем. Источник: www.moscowtrainings.ru, 2006.

3. Булочко К. Т. / Фехтование. Изд.: ФиС, М., 1967.

4. Гоглер В. / Защиты не существует или Итальянская фехтовальная сабля XIX века. Пер. с англ. Левина А., Источник: www.onfencing.livejournal.com, 2009.

5. Гоглер В. / Фехтование: от дуэльного к спортивному. Пер. с анг. Андреева И.Ю., Источник: www.theyour.ucoz.ru, 2013.

6. Григоревич В. В. / Всеобщая история физической культуры и спорта. Изд.: Советский спорт, М., 2008.

7. Джорж С. / Парадоксы защиты. Пер. с анг. Хадина А. и Курбанова И. Источник: www.sb.pp.ru, 2010.

8. Зенюк А. / Чанбара: объединим мир боевых искусств. Источник: www/karate.ru, 2015.

9. Итиро М. / Кендо – путь меча. Пер. с англ. Артюшенко С., изд.: Нью Лайбрэри, Ньюйорк, 1973.

10. Кастл Э. / Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. Пер. с англ. Шуликовой Т.М., изд.: Центрполиграф, М., 2008.

11. Келлер В.С., Тышлер Д.А. / Тренировка фехтовальщиков. Изд.: Физкультура и спорт, М., 1972.

12. Круглов А. Н. / Фехтование в Западной Европе и Японии: духовные и философские основы. Изд.: НИПКЦ «Восход-А», М., 2000.

13. Мишенев С.В. / Необычайные приключения итальянской сабли в России. Источник: www.kalashnikov.ru, журнал «Калашников» №6, 2012.

14. Мишенев С. В. / История европейского фехтования. Изд.: Феникс, Ростов-на Дону, 2004.

15. Пономарев А. Н. / Фехтование: от новичка до мастера. Изд.: ФиС, М., 1987.

16. Савилов В.А. / Кэндо - путь к мужеству и благородству. Изд.: Просвещение, М., 1992.

17. Танабэ Т. / Спортивная чанбара (яп.-англ. издание). Пер. с англ. Конько С.В., изд.: Соубунса, Токио, Япония, 1996.

18. Тарас А. Е. / Техника боевого фехтования: практическое пособие. Изд.: Харвест, Минск, Белоруссия, 1999.

19. Тараторин В. В. / История боевого фехтования. Изд.: Харвест, Минск, Белоруссия, 1998.

20. Тышлер Г.Д. / Техника передвижений фехтовальщиков в многолетней тренировке и соревнованиях. Изд.: АкадемПроект, М., 2009.

21. Тышлер Д.А. / Спортивное фехтование. Учебник для вузов физической культуры. Под общей редакцией Тышлера Д.А.. Изд.: ФОН., М., 1997.

22. Тышлер Д.А. / Тренировка фехтовальщика на саблях. Изд.: Физкультура и спорт, М., 1961.

23. Тышлер Е.Г. / Терминология спортивного фехтования в тренировки и соревнованиях. Изд.: Олимпия, М., 2012.

24. Хаттон А. / Меч сквозь столетия. Искусство владения оружием. Изд.: ЗАО Центрполиграф, М., 2005.

25. Хаттон А. / Холодное оружие Европы. Приемы великих мастеров фехтования. Изд.: ЗАО Центрполиграф, М., 2007.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунки к таблице

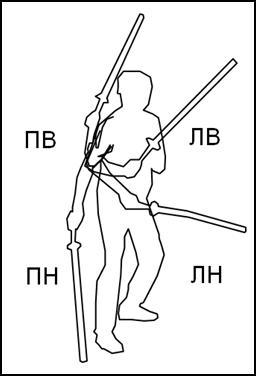

Позиции в спортивной чанбаре:

ПВ- правая верхняя, ПН – правая нижняя, ЛВ – левая верхняя, ЛН – левая нижняя

Материалы не вошедшие в ВАР.

Таблица. Результаты наблюдения за боями спорстменов чанбаристов с помощью видеофайлов.

|

Соревнования в Японии |

Соревнования в Европе |

Соревнования в России |

|

|

Количество спортсменов в просмотреных боях |

30 |

20 |

42 |

|

Соотношение способов перемещения шагами/скачками ( %) |

17/83 |

70/30 |

62/38 |

|

Спортсмены применяющие выпады(%) |

33 |

50 |

43 |

|

Спортсмены применяющие бросок(%) |

10 |

15 |

12 |

|

Спортсмены применяющие укол (%) |

7 |

5 |

7 |

|

Спортсмены применяющие батман(%) |

10 |

10 |

12 |

Таблица Соотношение результативных ударов (принёсших балл) в боях в просмотренных видеофайлах (в %).

|

по голове |

по руке |

по туловищу |

по ноге |

|

|

Соревнования в Японии |

26 |

21 |

21 |

32 |

|

Соревнования в Европе |

34 |

25 |

8 |

33 |

|

Соревнования в России |

27 |

14 |

14 |

45 |

Таблица Соотношение защит отбивом в боях в просмотренных видеофайлах (в %).*

|

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

5-я |

|

|

Соревнования в Японии |

0 |

38 |

23 |

8 |

31 |

|

Соревнования в Европе |

19 |

25 |

6 |

31 |

19 |

|

Соревнования в России |

19 |

26 |

26 |

3 |

26 |

*- используется классификация защит применяемая в спортивном фехтовании на саблях.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)