Содержание

Введение........................................................................

............................................................... 2

1. Природные условия района проектирования дороги в....................................................... 3

Томской области.........................................................................

.................................................. 3

2. Расчёты и обоснования основных технических нормативов............................................. 4

2. 1 Установление класса и технической категории дороги................................................... 5

2.2 Определение минимальных радиусов кривых в плане..................................................... 5

2.3 Определение расстояний

видимости.......................................................................

............ 6

2.4 Определение предельных продольных уклонов................................................................ 7

2.5 Определение пропускной способности и числа полос движения дороги....................... 8

2.6 Определение ширины проезжей части и ширины земляного полотна автомобильной дороги 8

2.7 Определение радиусов вертикальных кривых................................................................... 9

3. Проектирования автомобильной дороге в плане............................................................... 10

3.1 Правила трассирования...................................................................

.................................... 10

3.2 Принципы трассирования...................................................................

................................ 13

3.3 Последовательность проектирование плана трассы........................................................ 14

4. Проектирование продольного

профиля.........................................................................

..... 16

4.1 Определение отметок поверхности земли........................................................................ 16

4.2 Определение руководящих и рекомендуемых рабочих отметок насыпи...................... 17

4.3 Проектирование продольного профиля в разных условиях рельефа............................. 17

4.4 Вписывание вертикальных

кривых..........................................................................

......... 19

Заключение......................................................................

........................................................... 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................................... 22

Введение

Автомобильная дорога предназначена для осуществления грузовых и пассажирских перевозок. Строительство автомобильной дороги позволит решить ряд проблем, одна из которых – возможность добраться из пункта А, в пункт Б.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний при изучении курса «Основы проектирования автомобильных дорог».

Задачи проекта:

1. Определить техническую категорию автомобильной дороги.

2. Рассчитать геометрические параметры дороги.

3. Вписать переходные кривые и выполнить отгон виража. Нанести проектную линию на продольном профиле разными методами.

4. Обеспечить и рассчитать водоотвод.

5. Пользоваться нормативной и справочной литературой.

1. Природные условия района проектирования дороги в

Томской области.

Климат.

Тип климата – континентально-циклический ( переходимый от европейского

умеренно континентального к сибирскому резко континентальному). Среднегодовая

температура 0,9˚ С. Безморозный период составляет 110-120 дней. Зима

суровая и продолжительная, минимальная зарегистрированная температура -55˚

С (январь 1931 года). Максимальная зарегистрированная температура +37,7 ˚

С (июль 2004). Средняя температура января -17,1 ˚ С, средняя температура

июля +18,7 ˚ С.

Гидрология.

В Томской области насчитывается 18,1 тыс . рек, ручьев и других водотоков,

общей протяженностью около 95 тыс. км, в том числе – 1620 рек протяженностью

более 10 км( суммарная длина этих рек составляет 57,2 тыс. км).

Основной водной артерией области является река Обь, занимающая по длине(5569 км) пятое место в мире. Главным притоком Оби в границах области являются реки: Томь, Чулым, Чая, Кеть, Тым. Река Томь начинается в горах западного склона Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау, несёт свои воды через Лесостепь Кузбасса и в пределах Томской области, вступают в таёжную зону. В области довольно много озёр, имеющих площадь в тысячу га в парабельском районе – оз. Мирное, в Александровском - Ильмоэр, Чанджель-Ту, Узоль-Ту.

Природные ресурсы.

Томская область богата природными ресурсами, такими как нефть (100 месторождений, 1449 млн т), природный газ (632 млрд м³), чёрные и цветные металлы, бурый уголь — 74,7 млрд т (первое место по запасам в России), торф (второе место по запасам в России) и подземные воды. В области находится Бакчарское железорудное месторождение являющееся одним из крупнейших в мире (57 % всей железной руды России), общий объём запасов 90 млрд т. На территории Томской области расположено множество месторождений сырья для строительных материалов: глины, песка, известняков, глинистых сланцев, гравия.

Среднее Приобье имеет минерализованные подземные воды на глубине 1100—2250 м. В районе города Томска имеются выходы радоновых вод. Общие запасы подземных вод оцениваются в 14,2 млрд куб. м[3]. Кроме того, имеются разведанные запасы каолина, тугоплавких глин, стекольных и ильменит-цирконовых песков (ильменит — 3,4 млн т, циркон — 1380 тыс. т), лейкоксена и рутила(600 тыс. т), бокситов (11,5 млн тонн[3]), бурого угля (3 млрд 625,6 млн тонн[3]), цинка (559 тыс. тонн[3]), золота, платины и титана[4].

Леса — один из наиболее значимых активов области: около 20 % (более 26,7 млн га) лесных ресурсов Западной Сибири находятся в Томской области. Запасы древесины составляют 2,8 млрд куб. м[3]. На территории области обитают 28 видов млекопитающих, более 40 видов птиц и 15 видов рыб, имеющих промысловое значение, проводится заготовка кедрового ореха (общие запасы — 27 тыс. тонн[3]), грибов (86 тыс. тонн[3]), ягод (25 тыс. тонн[3])[5], лекарственных трав (12 тыс. тонн[3]).

В Томской области 15 зоологических заказников (Томский, Верхне-Соровский, Иловский, Калтайский, Карегодский, Кеть-Касский,Мало-Юксинский, Октябрьский, Осетрово-нельмовый, Панинский, Першинский, Поскоевский, Тонгульский, Оглатский, Чичка-Юльский), 3 ландшафтных (Ларинский и Поль-То, Васюганский) и 1 ботанический (Южнотаёжный).

В области выявлено 145 памятника природы, из которых 69 расположены в Томском районе, в частности, Таловские чаши, Синий Утёс, Дызвездный ключ, Озеро Песчаное и др.

Почвы.

Земельный фонд области составляет 31 439,1 тыс. га. Распределение

земельного фонда по угодьям (тыс. га): сельскохозяйственные угодья, всего -

1371,3; земли под поверхностными водами - 608,1; болота - 9176,7; земли под

лесами и древесно-кустарниковой растительностью - 20019,9; другие угодья -

263,1.

Основная часть территории представлена землями лесного фонда (85%), на земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан приходится 8,4%, земли запаса - 3%, земли, находящихся в ведении городских, поселковых и сельских органов местного самоуправления - 2,9%, земли промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения - 0,3%, водного фонда - 0,4%.

Земли природоохранного назначения отдельной категорией не учитываются, они входят в состав земель других категорий. Основная доля земель с ограниченным режимом пользования приходится на водоохранные зоны и лесные площади 1 группы. Всего земель с особым правовым режимом в области более двух миллионов гектаров.

Почвы главным образом дерново-подзолистые и торфяно-болотные; на юго-востоке серые лесные.

Наиболее продуктивные земли области расположены в пределах ее южных районов (Кожевниковский, Шегарский, Бакчарский, Кривошеинский, Молчановский, Томский, Асиновский, Зырянский, Первомайский) и интенсивно используются в сельскохозяйственном производстве.

Непрерывное сокращение площадей сельхозугодий обусловлено их залесением и заболачиванием в связи со спадом сельскохозяйственного производства, прекращением культур технических и мелиоративных работ, нарастанием темпов отчуждения земель для нужд промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. В целом по области под строительство долговременных линейных и площадных сооружений изымается ежегодно до 1000 га, в краткосрочное пользование - до 3000 га. Возврат использованных земель в сельское хозяйство осуществляется медленно, рекультивация в большинстве случаев не проводится, либо проводится только "механическая" рекультивация.

За последние 20 лет произошло ухудшение химических свойств почв, причем наиболее существенные изменения характерны для ценных черноземовидных и серых лесных почв. Причины ухудшения плодородия почв заключаются в основном в недостатке органических и минеральных удобрений, а также несоблюдении сроков и технологии обработки почв.

Почвенно-климатические условия позволяют вести полномасштабное земледелие только на юго-востоке области. В этих районах сосредоточены 80% всех пахотных земель и осуществляются основные сборы зерновых культур.

Для большей части почв области характерно низкое естественное плодородие. Они мало содержат гумуса и основных элементов питания, обладают кислой реакцией.

Значительной проблемой стала засоренность полей. В ряде хозяйств она носит катастрофический характер. Пестициды используются в ограниченных объемах.

Экономика.

По

оценке Минэкономразвития России Томская область в 2004 году относилась

к регионам с уровнем развития выше среднего (18-е место по стране). При этом

область занимала 14-е место по размеру среднемесячной заработной платы (9640

руб.), объёму платных услуг на душу населения (18,8 тыс. руб.), поступлению

налогов в бюджет на душу населения (60,4 тыс. руб.). Основные приоритеты

экономического развития — топливно-энергетический, научно-образовательный

комплексы и малый бизнес[21].

В 2004 году промышленность дала 45,5 % регионального ВВП, сельское хозяйство — 19 % и строительство — 13 %. Из отраслей промышленности наиболее развиты в регионе топливная (52,8 %), в том числе нефтедобыча (48,5 %) и машиностроение (12,6 %), химическая и нефтехимическая промышленность.

Большая доля цветной металлургии (8,9 % в 2004, 20,3 % в 2001) объясняется тем, что продукция Сибирского химического комбината по традиции относится к этой отрасли[22].

Основные экспортируемые продукты: нефть (62,1 %), метанол (30,2 %), машины и оборудование (4,8 %). Совместные предприятия региона в сновном занимаются добычей нефти и лесозаготовкой.

Основные отрасли сельского хозяйства — мясо-молочное животноводство, зверо- и растениеводство.

2. Расчёты и обоснования основных технических нормативов

Технические нормативы на проектирование элементов плана, продольного и поперечного профилей назначаются по расчётной скорости, принимаемой для дороги данной категории в зависимости от рельефа местности. Однако на участках автомобильных дорог на подходах к городам, при пересечении дорогами территорий, занятых особо ценными сельскохозяйственными культурами и садами, допускается принимать значения расчётных скоростей, установленные для трудных участков пересечённой местности.

Отдельные величины технических нормативов следует обосновать расчётами. Расчёты технических нормативов выполняют для основной расчётной скорости и для трудных участков пересечённой местности для данной технической категории дороги.

Во всех случаях, когда по условиям местности представляется возможным и это не вызывает существенного увеличения стоимости работ, рекомендуется в качестве основных параметров принимать для автомобильных дорог обычного типа:

продольные уклоны - не более 30 промилей

расстояние видимости для остановки автомобиля - не менее450м;

радиусы кривых в плане - не менее 1000 м;

радиусы кривых в продольном профиле:

- выпуклых - не менее 10 000 м;

- вогнутых - не менее 3000 м;

длины кривых в продольном профиле:

- выпуклых - не менее 300 м;

- вогнутых - не менее 100 м;

длина кривых в плане - 300 м.

Так как местность равнинная, следовательно для третей категории дороги расчётная скорость составляет 100 км/ч.

I max = 50 %o

R min = 600 м

R верт

Выпуклый = 8300 м

Вогнутый = 3000 м

2. 1 Установление класса и технической категории дороги

Техническая категория дороги устанавливается на основе данных об интенсивности и составе движения, приведённых в задании на выполнение курсового проекта.

Приведённая интенсивность движения движения:

Nпр=N1K1+N2K2+...+NnKn+= 2430*0,7*1+2430*0,1*2,5+2430*0,19*2+2430*0,02*2=3330 Ед/сут

где N1, N2 ... Nn - заданная перспективная интенсивность движения отдельных типов автомобилей, авт/сут; К1, K2, …, Кn - коэффициенты приведения отдельных типов автомобилей к легковому. По значению Nпр устанавливается класс и техническая категория проектируемой автомобильной дороги.

N p = N 0 ∙ K 20 = 1350 ∙ 1,80 = 2430 а/сут следовательно это третья категория дороги.

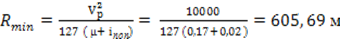

2.2 Определение минимальных радиусов кривых в плане

Минимальный радиус кривых в плане

где /p - расчётная скорость движения автомобиля км/ч; μ - коэффициент поперечной силы; I поп - поперечный уклон проезжей части, доли единиц.

При определении радиусов кривых в плане считается, что автомобиль движется по слегка увлажненному чистому покрытию и в этом случае μ = φ2, где φ2 - коэффициент поперечного сцепления.

Радиус кривой в плане без виража определяется для движения автомобиля по наружной относительно центра кривой полосе движения по формуле

где μ = φ 2 = 0,15…0,20;

По условию видимости в ночное время минимальный радиус кривой определяется по формуле:

R = 30S : α = 30 ∙ 140 : 2 = 2100 м.

S - расстояние видимости поверхности дороги для заданной расчётной скорости движения, измеряется в м; α -угол рассеивания пучка фар, градусы (α = 2 градуса).

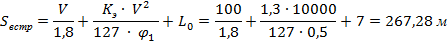

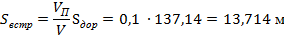

2.3 Определение расстояний видимости

Остановка автомобиля перед препятствием (расстояние видимости поверхности дороги). Расчёт выполняется для горизонтального участка дороги:

где V - расчётная скорость движения, км/час; кэ - коэффициент, учитывающий эффективность тормозов (1,3- для легковых автомобилей; 1, 85 - для грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов); φ1 - коэффициент продольного сцепления при торможении на чистых покрытиях (φ1 = 0,5 ); l0 - зазор безопасности (l0 = 5...10 м).

Торможение двух автомобилей, двигающихся навстречу друг другу. Расчёт ведётся из предположения, что скорости автомобилей одинаковы, участок дороги горизонтальный, коэффициенты, учитывающие эффективность действия тормозов, одинаковы и равны Кэ = 1,3. Расстояние видимости будет равно сумме тормозных путей автомобилей, двигающихся навстречу друг другу, двух расстояний, которые пройдут автомобили за время реакции водителей, и зазора безопасности между остановившимися автомобилями:

Для дорог, проходящих по застроенным территориям и особенно в городских условиях, а также на пересечениях в одном уровне с автомобильными и железными дорогами, для безопасного движения требуется обеспечение достаточной боковой видимости придорожной полосы. Минимальное необходимое расстояние боковой видимости:

где Vn - скорость движения пешехода или транспортного средства на пересекаемой дороге, км/ч; V1 - расчётная скорость автомобиля, км/час. Для бегущего человека Vn = 10 км/час; Sдор -расчётное расстояние видимости поверхности дороги.

2.4 Определение предельных продольных уклонов

Предельные продольные уклоны, преодолеваемые автомобилями, определяются графоаналитическим методом по динамическому фактору автомобиля Д, выражающему удельную силу тяги автомобиля, которая может расходоваться на преодоление дорожных сопротивлений. Расчёт продольного уклона ведётся для равномерного движения автомобиля с постоянной скоростью, в этом случае динамический фактор определится:

Д = f ± Ь = 0,02 + 0,008 = 0,028

где f- коэффициент сопротивления качению, который при скоростях движения меньше или равных 50 км/час принимается постоянным, равным f=0,02 для капитальных типов покрытий, а при скоростях выше 50 км/час определяется по формуле

f = f 0 [1 + 0,01 (V p -50)] = 0,02 [1 + 0,01 (100 -50)] = 0,03

где V p - расчётная скорость автомобиля, км/час ; f 0 - коэффициент сопротивления качению при V p < или = 50 км/ч; i - продольный уклон дороги. Предельный продольный уклон

lmax = Д-f. = 0,028 – 0,02 = 0,008 для Г А З 24 (волга)

Динамический фактор по условиям сцепления рассчитывается при неблагоприятном для движения автомобилей мокром и грязном состоянии покрытия по формуле:

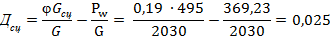

где φ - коэффициент продольного сцепления автомобильной шины с поверхностью дорожного покрытия (φ = 0,18 ...0,20); Gсц - часть веса, приходящаяся на ведущую ось автомобиля, Н; G - полный вес автомобиля,; Pw - сопротивление воздуха, определяется по формуле:

где Vp- расчётная скорость автомобиля км/час; F - лобовая площадь автомобиля, м2- определяется приближённо по формуле F=0,9 ВН - для грузовых автомобилей; F = 0,8 ВН -для легковых автомобилей; К - коэффициент обтекаемости автомобиля кг/м3 (0,15...0,34) для легковых автомобилей, (0.55...0,60) для грузовых. Продольный уклон, который может преодолеть автомобиль без пробуксовывания

I max = D сц – f = 0,025 – 0,008 = 0, 017

2.5 Определение пропускной способности и числа полос движения дороги

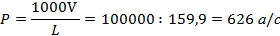

Пропускная способность дороги - это максимальное количество транспортных единиц, которое может пропустить дорога через данное её сечение в единицу времени ( в час или сутки). Пропускная способность - величина переменная во времени и зависит от большого числа факторов: скорости и состава транспортного потока, организации движения, погодных условий, ширины полосы движения и их числа, параметров плана и продольного профиля,наличия разного рода препятствий. Для определения максимальной теоретической пропускной способности дороги можно воспользоваться упрощённой динамической задачей теории транспортных потоков. В этом случае пропускная способность одной полосы движения определится:

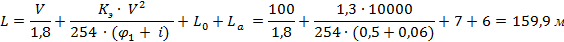

где L-динамический габарит автомобиля (наименьшее расстояние между движущимися автомобилями):

где la - средняя длина автомобиля, м; φ1 - коэффициент продольного сцепления.

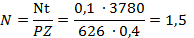

Количество полос движения определяется по формуле:

где N - перспективная интенсивность движения, приведённая к легковому автомобилю по формуле), t - коэффициент приведения суточной интенсивности движения к часовой, t = 0,1; Р - пропускная способность одной полосы движения из табл. 3.1 для проектируемой категории дороги и рельефа местности; Z - расчётный коэффициент загрузки дороги движением, зависящий от уровня удобства движения (Z = 0,3...0,5).

Обычно по расчёту число полос движения оказывается меньше, чем требуется по нормам. Для дорог 2, 3 и 4 технических категорий следует принимать две полосы движения.

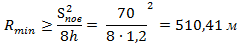

2.6 Определение ширины проезжей части и ширины земляного полотна автомобильной дороги

Ширина полосы движения складывается из ширины кузова автомобиля, расстояния от кузова до осевой линии и от колеса до кромки проезжей части. Эти расстояния зависят также от индивидуальных особенностей водителей и их значения могут быть установлены только на основе большого числа наблюдений.

В курсовом проекте ширина полосы движения определяется по методу СМ. Зама-хаева .Для двухполосной дороги с двусторонним движением ширина одной полосы определяется по формуле:

П = 0,5(а + К) + х+y = 0,5(1,75 + 1,45) +5,5 +5,5 =12,6 м.

где а - ширина кузова автомобиля, м; К - ширина колеи автомобиля; х -расстояние от кузова до оси проезжей части, м; у- ширина предохранительной полосы-расстояние до кромки проезжей части.

Ширина полосы движения проезжей части определится:

П = 0,5(а+К) +1 +0,01 V = 0,5(1,75 + 1,45)+1+0,01∙100 = 3,6 м

Ширина земляного полотно для двухполосной проезжей части вычисляется по формуле:

В = 2П + 2d = 3,6 ∙ 2 + 5 = 12,5 м

где d - ширина обочины.

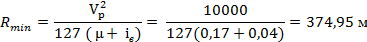

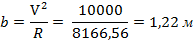

2.7 Определение радиусов вертикальных кривых

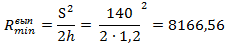

Минимальный радиус выпуклой вертикальной кривой определяется из условия обеспечения видимости поверхности дороги:

Где S - расстояние видимости поверхности дороги,м; h - высота глаз водителя над поверхностью дороги: для легкового автомобиля h = 1,2 м, для грузового автомобиля h= 1,7 м.

Для случая встречи двух однотипных автомобилей, пренебрегая разницей между уровнями глаз водителей и высотой автомобиля, можно принять SBMfl « 2Sn08- Тогда минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой из условия видимости встречного автомобиля определится:

Минимальные радиусы вертикальных вогнутых кривых определяются из условия ограничения центробежного ускорения, которое вызывает появление центробежной силы, прижимающей автомобиль к покрытию. При нормируемой величине центробежного ускорения, равного

допустимая минимальная величина радиуса вертикальной вогнутой кривой определится :

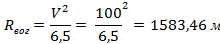

Технические нормативы автомобильной дороги

Таблица 3

|

показатели |

Единицы измерения |

Получено расчетом |

Рекомендует СНиП 2 . 05 – 58* |

Принято в проекте |

|

R min |

м |

605,9 |

600 |

600 |

|

n |

шт |

1,5 |

2 |

2 |

|

|

м |

8166 |

8300 |

8300 |

|

V |

Км/ч |

100 |

100 |

100 |

|

Ширина |

м |

12,2 |

12 |

12 |

|

Ширина полосц |

м |

3,6 |

3,5 |

3,5 |

|

|

м |

1583 |

3000 |

3000 |

3. Проектирования автомобильной дороге в плане

3.1 Правила трассирования

Пространственную ось автомобильной дороги, размещённую на местности, называют трассой дороги.

Проекцию оси автомобильной дороги на горизонтальную плоскость называют планом трассы.

Выбор положения трассы между заданными пунктами зависит от категории дороги, рельефа местности, грунтово-гидрологических и иных условий. Общее направление трассы назначают согласно данным задания: начальному, конечному, а иногда и промежуточному пунктам , т. е так называемым контрольным точкам. Между контрольными точками трасса должна проходить по возможно короткому направлению и при наименьших затратах на сооружение дороги и последующую её эксплуатацию.

В равнинной местности трасса может быть проложена большими по протяжённости прямолинейными участками. Однако слишком длинные прямые участки дороги, проходящие по однообразной местности, утомляют водителя и пассажиров, особенно при поездках на большие расстояния. Как показывает практика, периодически встречающиеся кривые способствуют сосредоточению внимания водителя и тем самым повышают безопасность движения.

В пересечённой местности трасса становится более извилистой, так как появляются препятствия рельефа.

В горной местности в связи с большой сложностью рельефа трасса получается очень извилистой, особенно на перевальных участках, где приходится развивать линии. Особую роль при трассировании в горной местности имеют геологические условия.

При выборе направления трассы всегда стремятся располагать её на местности таким образом, чтобы взаимное воздействие на дорогу разнообразных природных факторов было минимальным.

Учёт климатических факторов, которые неодинаковы в разных регионах страны, осуществляют использованием в проектировании принципа дорожно-климатического районирования с делением всей страны на дорожно-климатические зоны, в каждой из которых проектирование ведут по определённым, свойственным каждой зоне правилам.

Топографические условия влияют на положение трассы автомобильной дороги на местности, определяя объёмы строительных работ и стоимость строительства.

Инженерно-геологические условия вынуждают обходить участки с неудовлетворительными сточки зрения пучинообразования и прочности грунтами, способствуя удлинению трассы. В то же время наличие хороших грунтов для возведения земляного полотна и наличие дешёвых дорожно-строительных материалов для устройства дорожных одежд, побуждает, наоборот, минимально отклонятся с трассой от таких территорий.

Гидрогеологические условия требуют учёта при трассировании положения уровней грунтовых вод, оказывающих существенное влияние на прочность грунтового основания дорожных одежд.

Гидрологические условия местности - очень важный фактор в выборе положения трассы дороги на местности. На автомобильных дорогах проектируют и строят большое количество малых искусственных сооружений через периодические и малые постоянные водотоки.

Метеорологические условия также учитывают при выборе направления трассы, принимая во внимание направления господствующих ветров, от которых в сильной степени зависит заносимость дороги снегом в зимние периоды её эксплуатации. При трассировании дорог в обход населённых пунктов трассу стараются располагать с подветренной стороны по отношению к господствующему направлению ветров.

Учитывают также расположение трассы по отношению к частям света. Склоны южной экспозиции очищаются от снега раньше и просыхают быстрее, поэтому дороги, проложенные по южным склонам, имеют меньший период с худшим водно-тепловым режимом земляного полотна.

Перед началом проектирования дороги в плане необходимо тщательно изучить прилагаемую к заданию топографическую карту: рельеф местности, наличие контурных и высотных препятствий. К контурным препятствиям относят населённые пункты, озёра, болота, заповедники, зоны оборонного значения, места с неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями и опасными геологическими процессами. К высотным препятствиям относят горные хребты, отдельные возвышенности, крутые склоны и т. д. Отклонения трассы дороги от воздушной линии нередко предопределяют и другие соображения, такие, как обеспечение безопасности и комфортабельности движения, обеспечение экологической безопасности и т. д. При выборе направления трассы необходимо знать основные положения о достоинствах и недостатках отдельных ходов:

- продольный водораздельный ход способствует проектированию небольшого количества водопропускных сооружений, обычно небольшим продольным уклонам, однако при широком водораздельном ходе в равнинной местности может быть затруднённый водоотвод;

- поперечный водораздельный ход требует проектирования значительного количества водопропускных сооружений, больших продольных уклонов, однако хорошо обеспечен водоотвод;

- долинный ход, как правило характеризуется значительной извилистостью, небольшими продольными уклонами, необходимостью проектирования искусственных сооружений значительных размеров.

- косогорный ход применяется в условиях пересечённого рельефа местности и обычно не вызывает необходимости проектирования больших водопропускных сооружений, но менее устойчив и сложнее в строительстве.

Для оценки крутизны склонов местности необходимо предварительно определить минимальное расстояние между смежными горизонталями L, соответствующее максимально допустимому продольному уклону для категории проектируемой дороги и масштабу карты. Это расстояние определяют по формуле:

L = h / Imax

где L-минимальное расстояние между горизонталями; h - сечение горизонталей, разность отметок двух смежных горизонталей; Imax- максимальный допустимый продольный уклон; М - масштаб карты.

При трассировании дороги следует соблюдать основные правила:

1. трассу дороги следует проектировать кратчайшей по длине;

2. пересечения с железными дорогами следует проектировать вне пределов станций, на прямых участках пересекающихся дорог;

3. длину прямых в плане следует ограничивать: для дорог 1 категории для равнинной местности - до 3500 -5000 м, для пересечённой - до 2000 - 3000 м; для дорог 2-3 категории до 2000 - 3500 м и до 1500 - 2000 м для равнинной и пересечённой местностей соответственно;

4. радиусы смежных кривых в плане должны различаться не более чем в 1,3 раза;

5. не рекомендуется короткая прямая вставка между двумя кривыми , направленными в одну сторону. При длине её менее 100 м рекомендуется заменить обе кривые одной большего радиуса;

6. не следует подчинять положение трассы удобству пересечения небольших оврагов, ложбин, рек, т. к. это вызывает искривление и удлинение дороги;

7. острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60°;

8. леса и группы деревьев следует обходить только в степных районах, направление трассы дороги должно совпадать с направление господствующих ветров в целях уменьшения заносимости дороги снегом;

9. болота дорогами высоких категорий обходить не следует;

10. не допускается проложение трассы дороги по заповедникам и заказникам, а также зонам, отнесённым к памятникам природы и культуры;

11. в районах размещения курортов, детских лагерей, домов отдыха и т. п. трассу дороги следует размещать за пределами санитарных зон;

12. населённые пункты дороги 1-3 категории обходят на расстоянии не ближе 200 м

от границы застройки.

3.2 Принципы трассирования

На карте с горизонталями необходимо запроектировать не менее двух вариантов трассы дороги между заданными пунктами. Традиционный принцип, которым в основном выполняется трассирование по карте, можно назвать принципом «тангенциального трассирования». Состоит он в том, что на карту наносят с помощью линейки ломаный ход, в изломы которого вписывают круговые кривые с вспомогательными переходными. Минимальные радиусы закруглений принимают не менее значений, определённых расчётом и определяемых действующими нормативами для автомобильных дорог соответствующих категорий.

Изменения направления трассы характеризуются углом поворота, который образуется продолжением направления трассы и её новым направлением. При проектировании закруглений различают их следующие геометрические элементы; угол, радиус R, кривую К, тангенс Т, биссектрису Б.

В зависимости от величины угла поворота и принятого радиуса элементы круговой кривой можно определить по следующим формулам:

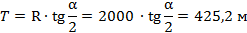

Тангенс – это расстояние по касательной от вершины угла поворота до начала и конца круговой кривой.

Длина кривой:

Биссектриса – это расстояние от вершины угла поворота до середины кривой.

Домер – это разность между суммой двух тангенсов и длиной кривой.

Д = 2Т-К = 2 ∙ 427,12 – 837,758 = 12,46 м

Длину переходной кривой.

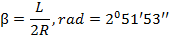

Введение переходных кривых вызывает смещение основной кривой внутрь угла с уменьшением её длины. Кривая может сохраняться только в середине на протяжении, измеренном углом а - 2β, где β - угол, образованный касательными в начале и конце переходной кривой:

t = L : 2 = 100 : 2 = 50

3.3 Последовательность проектирование плана трассы

После выбора направления вариантов трассы на карте приступают составлению ведомости прямых, кривых и углов поворота.

Порядок заполнения ведомости

1. Транспортиром замеряют углы поворота и вписывают в графы 4 или 5 в зависимости от изменения направления трассы влево или вправо по ходу движения.

2. Линейкой измеряют расстояния между вершинами углов с точностью до 1 м, начиная от точки начала трассы до вершины первого угла поворота и далее между всеми последующими вершинами углов, заканчивая измерением расстояния от вершины последнего угла до конечной точки трассы. Значения расстояний между вершинами углов вписывают в графу 28.

3.Следующий этап заключается в назначении радиусов кривых для каждого угла поворота. Значения радиусов кривых в плане следует назначать максимально возможными, предварительно проверяя вероятность вписывания смежных тангенсов кривых в расстояние между вершинами углов.

4.Далее, назначив радиусы кривых, определяют основные геометрические элементы закругления Т, К, Б, по величине угла поворота и назначенному радиусу) и вписывают в графы 6, 7, 8, 9. Величину домера при радиусах более 2000 м вписывают в графу 19. Значения элементов закругления Т, К, Б, Д умножают на величину принятого радиуса.

5.

По величине сокращённого угла a – 2 определяют длину сокращённой кривой K1 и вписывают в графу 16. Радиус круговой кривой остаётся неизменным,

если величина приращения биссектрисы р не превышает 1% от величины назначенного R из графы 6.

определяют длину сокращённой кривой K1 и вписывают в графу 16. Радиус круговой кривой остаётся неизменным,

если величина приращения биссектрисы р не превышает 1% от величины назначенного R из графы 6.

6. Далее вычисляют полную длину закругления К2= K1+ 2L, тангенс закругления Ti = Т +1, и домер закругления Д = 2(Т +1) - К2 и их значения вносят в графы 17, 18, 19.

7. Следующий этап заполнения ведомости прямых, кривых и углов поворота заключается в определении пикетажного положения основных элементов кривых.

Пикетажное положение вершин углов

1. ПКВУ1 = S1 = 1540 м

2. ПКВУ2=ПКВУ1+S2-Д1 = 1540 +3150 -11,96 = 4678,04 м

3. Проверка: ƩS-ƩД = КТ =1540 + 3150 = 4678,04 м

Пикетажное положение начала и конца закруглений и круговых кривых

ПКНЗ = ПКВУ – Т1 = 1540 – 475,12 = 1064,88 м

ПККЗ = ПКНЗ + К2 = 1064,88 + 938,28 = 2003,16 м

ПКНКК = ПККЗ - L = 2003,16 – 100 = 1903,16 м

ПККК = ПКНЗ + L = 1064,88 + 100 = 1164,88 м

Проверка: ƩК2-ƩP = КТ = 938,28 + 1064,88 + 2674,88 = 4678,04 м

Длины прямых вставок Пропределяют следующим образом: длина первого прямого участка от начала трассы НТдо начала первого закругления НЗравна пикетажному положению первого закругления. Длину прямых вставок между закруглениями определяют разностью пикетажного положения начала последующего закругления и конца предыдущего. Длина последней прямой вставки Пр определится разностью пикетажного положения конца трассы ( ПК КТ) и пикетажным положением конца последнего закругления (ПК КЗ). Вычисленные длины прямых вставок вносят в графу 30.

Определение румбов направления прямых участков трассы. Румб начальной прямой определяют по карте, считая вертикальный край карты направлением магнитной стрелки север - юг. Измеренный транспортиром угол между линией, проведённой параллельно направлению север - юг и направлением первого прямого участка трассы, записывают в графу 31. Румбы последующих прямых определяют по румбу предыдущей прямой и углу поворота и вписывают в графу 32 (вычисленный румб), учитывая направление света ( С, Ю, СВ, СЗ,ЮВ, ЮЗ ). Величина румба может изменяться от 0° до 90°.

Технические показатели вариантов трассы

Таблица 2

|

Показатели |

Ед. изм. |

Значение |

|

|

1 вариант |

II вариант |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Длина трассы |

км |

5532,18 |

4678,04 |

|

Количество углов поворота |

шт |

2 |

1 |

|

Минимальный радиус |

км |

1000 |

2000 |

|

Количество пересекаемых водотоков |

шт |

1 |

2 |

4. Проектирование продольного профиля

Продольный профиль – это развёрнутая в плоскости чертежа проекция оси дороги на вертикальную плоскость. Продольный профиль дороги является основным проектным документом , комплексно отражающим проектируемое земляное полотно, обеспечение водоотвода, типы и размеры водопропускных сооружений и т. д.

4.1 Определение отметок поверхности земли

Продольный профиль даёт представление об изменениях рельефа по оси дороги и положении проектной линии относительно поверхности земли. При работе с топографической картой необходимо предварительно определить отметки поверхности земли вдоль оси будущей дороги интерполяцией отметок горизонталей. Для отражения характерных изменений рельефа местности, кроме пикетных назначают плюсовые точки, которые отражают места пересечения речных долин, оврагов, автомобильных и железных дорог, точки изменения крутизны склона.

Особо выделяют пониженные места рельефа – это логи, на которых будут проектироваться водопропускные сооружения. Для определения отметок пикетных и плюсовых точек желательно предварительно написать карандашом на расположенных вблизи трассы горизонталях их отметки. Определение отметок поверхности земли интерполяцией соседних горизонталей вытекает из определения самих горизонталей. Рельеф местности условно рассечён параллельными плоскостями, расстояние между которыми по нормали равно высоте сечения горизонталей. Для карт масштаба 1:10000 сечение горизонталей т е. расстояние между смежными горизонталями, ∆h = 2,5 м.

4.2 Определение руководящих и рекомендуемых рабочих отметок насыпи

Исходными данными для проектирования продольного профиля автомобильной дороги являются: принятый вариант трассы дороги; значения предельных продольных уклонов и радиусов вертикальных кривых; руководящая рабочая отметка в насыпи; контрольные (фиксированные) отметки.

Руководящая рабочая отметка насыпи определяет обеспечение устойчивости земляного полотна, которая достигается проектированием необходимого возвышения бровки над поверхностью земли или над расчётным уровнем воды, при длительном её стоянии в местах с необеспеченным стоком. Руководящую отметку насыпи устанавливают исходя из почвенно-грунтовых и гидрологических условий.

Главными факторами, влияющими на величину руководящей рабочей отметки, являются: тип местности по характеру и степени увлажнения поверхностными и грунтовыми водами, дорожно-климатическая зона, характеризующая количество осадков по временам года, толщина снежного покрова, тип грунта, толщина дорожной одежды, категория дороги.

По условия увлажнения грунта земляного полотна участки трассы делят на три группы:

1) сухие места, характеризуемые хорошо обеспеченным продольным или попе-

речным водоотводом ( с уклонами более 10 ‰), стоянием грунтовых вод ниже 2 м от поверхности земли;

2) сырые места , характеризуемые плоским рельефом с малыми продольными уклонами, не обеспечивающими быстрого стока поверхностных вод. Грунтовые воды отсутствуют или расположены на глубине более 2 м от поверхности;

3) мокрые места, характеризуемые высоким стоянием уровня грунтовых вод.

Для обеспечения устойчивости и прочности верхней части земляного полотна и дорожной одежды руководящую рабочую отметку устанавливают исходя из двух условий:

hрук = h1 – hгв +

hрук = h2 +

4.3 Проектирование продольного профиля в разных условиях рельефа

Задача проектирования продольного профиля сводится к нанесению проектной линии, обеспечивающей плавное безопасное движение автомобилей с высокой скоростью и минимальными строительными и эксплуатационными затратами. Вычерчивают продольный профиль на миллиметровой бумаге, как правило в масштабах: горизонтальный 1:5000, вертикальный 1: 500.

Разнообразие природных условий не позволяет дать заранее установленные решения по проектированию продольного профиля. В связи с этим различают два метода нанесения проектной линии: по обёртывающей и по секущей.

Проектирование по обёртывающей рационально в условиях равнинного и слабохолмистого рельефа при благоприятных грунтовых и гидрологических условиях. Проектную линию в этом случае наносят, следуя основным изгибам земной поверхности с соблюдением рекомендуемых рабочих отметок. Тем не менее, в местах пересечения с железными дорогами следует подчинятся требованиям соблюдения строгих контрольных отметок, то есть проектная линия должна пройти горизонтально с отметкой уровня головки рельса. В местах пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами более высокой категории проектная линия должна быть проведена с продольным уклоном, равным поперечному уклону проезжей части пересекаемой дороги, для обеспечения водоотвода с поверхности пересечения. При этом должна быть обеспечена видимость дороги в соответствии с категориями пересекающихся дорог.

На подходах к искусственным сооружениям, на участках местности, изрезанной оврагами, ложбинами, следует руководствоваться контрольными отметками, рассчитанными по формулам.

При пересечении заболоченных участков проектную линию наносят горизонтально, а рабочую отметку назначают согласно требованиям для третьего типа местности по степени увлажнения. При нулевых отметках и малых насыпях длинные горизонтальные участки проектировать не рекомендуется. По возможности следует избегать в продольном профиле частых переломов проектной линии, т. е. не проектировать пилообразный профиль.

При пересечённом рельефе местности проектная линия по обёртывающей даёт неспокойный профиль. В этом случае более рационально наносить проектную линию по секущей, т. е. чередующимися выемками и насыпями. Шаг проектирования, т. е. расстояние между переломами проектной линии, следует выбирать таким, чтобы была возможность разместить тангенсы чередующихся вертикальных кривых. Взаимное расположение насыпей и выемок должно обеспечивать баланс земляных работ. Проектную линию в выемках располагают с уклоном не менее 5 ‰.

В процессе нанесения проектной линии методом секущей решаются следующие задачи:

1. Нахождение точки перехода из выемки в насыпь или наоборот, т. е. место нулевой отметки. Место отметки 0,00 определяют как расстояние до ближайшего пикета на профиле и вычисляют аналитически.

2. На продольном профиле от точки пересечения (место отметки 0,00) делают пунктирную сноску вниз до сетки продольного профиля. В конце сноски указывают расстояние от неё до ближайших пикетов слева и справа в метрах.

3. Избегают резких переломов проектной линии.

4. Не применяют кривые малого радиуса между длинными прямыми вставками или короткие прямые вставки между смежными кривыми большого протяжения.

5. Избегают кривых малого радиуса в конце затяжных спусков.

6. Избегают мелких выемок большого протяжения. Такие выемки обычно сырые и снегозаносимые.

4.4 Вписывание вертикальных кривых

Проектную линию предварительно наносят прямолинейными отрезками с последующим вписыванием вертикальных кривых. Параметры вертикальных кривых : тангенс Т, кривую К, биссектрису Б определяют через алгебраическую разность сопрягаемых уклонов.

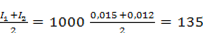

Элементы вертикальных кривых можно определить по формулам:

1. T = R  м

м

K = 2T = 135 ∙2 = 270 м

Б =

Далее расчет проводиться по аналоги:

3. R = 10000; Б = 2,88 ; Т = 240 (М)

4. R = 3000; Б = 0,13 ; Т = 28,5 (М)

5. R = 10000; Б = 0,45 ; Т = 95 (М)

6. R = 10000; Б = 0,36 ; Т = 85 (М)

Метод тангенсов применяют при спокойном рельефе местности, в горных районах, при проектировании городских дорог и улиц.

На продольный профиль земли (чёрная линия) наносят ломаную проектную линию (красная линия) с соблюдением всех правил её нанесения.

Места перелома проектной линии отмечают в соответствующей графе продольного профиля определяют уклоны проектной линии:

где Н2 - последующая отметка, м; Hi - предыдущая отметка, м; L - расстояние между Н2 и Hi, м.

Рассчитывают проектные отметки на пикетах и плюсовых точках

по линии равных

уклонов по формуле:

Hпос = Hпред +/- I ∙ L

Нр = Нпр -Н

где Нр - рабочая отметка, м; Нпр - проектная отметка, м; Н3 - отметка земли, м. Положительные рабочие отметки вписываются над проектной линией, Отрицательные ( выемка) - под проектной линией;

Назначаются радиусы вертикальных кривых. В таблицах приведены значения минимальных радиусов. Радиусы кривых следует назначать наибольшими, проверяя возможность вписывания тангенсов смежных кривых.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы по проектированию участка автомобильной дороги в Томской области разработаны основные проектные документы: план трассы, продольный и поперечный профиль земляного полотна, которые характеризуются следующими техническими показателями:

Протяженность трассы – 4678,04 м;

Запроектирована одна кривая в плане с радиусом 2000 м.

На участке трассы требуется устройство двух мостовых переходов.

Продольный профиль запроектирован в насыпи.

Максимальный продольный уклон - 19‰;

Минимальный радиус вертикальной вогнутой кривой – 3000 м;

Максимальный радиус вертикальной вогнутой кривой – 10000 м;

В пределах участка трассы запроектирован по типу проектного решения 2й тип поперечного профиля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методическое указание.

2. СНиП 2.05.02.-85. Автомобильные дороги. – М.: Госстрой СССР, ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56с.

3. ГОСТ 21.101-97.СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: ГП ЦНС Госстроя России, 1998. – 41с.

4. Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования: Типовые материалы для проектирования. – М.: ГПИ Союздорпроект, 1987. – 55с.

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорожника /Под ред. Г.А. Федотова. – М.: Транспорт, 1989. – 437 с.

6. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч.1. – М.: Транспорт, 1987. – 368 с.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)