Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОКЛАД

1. Развитие основных физических качеств юношей.

2. Опорно – двигательный аппарат.

3. Сердечно – сосудистая, дыхательная и нервная системы.

по дисциплине «физическая культура»

|

Специальность: 38.02.06 «Финансы» |

Исполнитель: Гореленко М.Я. Группа 2Ф8 Руководитель: Крестьянинов А.И преподаватель физической культуры |

Нижний Тагил

2020

Развитие основных физических качеств юношей.

Физические качества – врожденные морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности.

К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость.

Быстрота– это способность человека совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой и импульсивностью. Развитие быстроты зависит от лабильности нервно-мышечного аппарата, эластичности мышц, подвижности в суставах, согласованности деятельности мышц – антагонистов при максимально частом чередовании процессов возбуждения и торможения, степени владения техническими приемами. Наиболее успешно быстрота развивается в 10-12-летнем возрасте. Поскольку быстрота движений зависит от силы мышц, поэтому эти качества развивают параллельно. Как известно, чем меньше внешнее сопротивление движениям, тем они быстрее. Уменьшить вес снаряда, установленный правилами соревнований, нельзя. Также невозможно уменьшить вес тела без вреда для здоровья. Но можно увеличить силу. Возросшая сила позволит спортсмену легче преодолевать внешнее сопротивление, а значит, и быстрее выполнять движения.

Задачи развития скоростных способностей.

Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физической культуре и спорту важно не упустить младший и средний школьный возраст — сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного воздействия на эту группу способностей.

Вторая задача — максимальное развитие скоростных способностей при специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль (бег на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и др.).

Третья задача — совершенствование скоростных способностей, от которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности (например, в летном деле, при выполнении функций оператора в промышленности, энергосистемах, системах связи и др.).

Основными средствами воспитания быстроты служат скоростные упражнения, выполняемые с предельной или около предельной скоростью. Методические приемы, которые способствуют развитию этого качества:

1. выполнение упражнений в облегченных условиях (бег по наклонной дорожке, использование силы тяги подвесок);

2. чередование упражнений в затрудненных и обычных условиях, варьирование отягощений;

3. бег за лидером (партнером), бег с разгона;

4. введение ограничения времени выполнения упражнения;

5. пространственные условия его выполнения.

1. Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражнений с около предельной или максимальной скоростью. Следует выполнять задания в ответ на сигнал (преимущественно зрительный) и на быстроту отдельных движений. Продолжительность выполнения задания такая, в течение которой поддерживается максимальная быстрота (обычно 5-10 сек.). Интервал отдыха между упражнениями должен обеспечивать наибольшую готовность к работе (30 сек. – 5 мин. В зависимости от характера упражнений и состояния спортсмена).

2. Сопряженный метод. Например, выполнение ударного движения при нападающем ударе с отягощением на кисти, перемещения с отягощением и т.п.

3. Метод круговой тренировки. Подбирают упражнения, при выполнении которых участвуют основные группы мышц и суставы.

4. Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в подвижных играх и специальных эстафетах.

5. Соревновательный метод. Выполнение упражнений с предельной быстротой в условиях соревнования.

Факторы, влияющие на проявление быстроты и скорости движений спортсмена. Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого ряда факторов:

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека;

2) морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции (т.е. от соотношения быстрых и медленных волокон);

3) силы мышц;

4) способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное;

5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кислота — АТФ и креатинфосфат — КТФ);

6) амплитуды движений, т.е. от степени подвижности в суставах;

7) способности к координации движений при скоростной работе;

8) биологического ритма жизнедеятельности организма;

9) возраста и пола;

10) скоростных природных способностей человека.

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14—15 лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 5—20% и более, а рост результатов может продолжаться до 25 лет. Половые различия в уровне развития скоростных способностей невелики до 12—13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т.д.).

Опорно – двигательный аппарат

Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательная система человека — функциональная совокупность костей и скелета, их соединений (суставов и синартрозов), и соматической мускулатуры со вспомогательными приспособлениями, осуществляющих посредством нервной регуляции локомоции, поддержание позы, мимики и других двигательных действиях, наряду с другими системами органов, образует человеческое тело.

Мышечная система представляет собой совокупность способных к сокращению мышечных волокон, объединённых в пучки, которые формируют особые органы - мышцы или же самостоятельно входят в состав внутренних органов. Мышечная система осуществляет движение организма, поддержание равновесия тела, а также дыхательные движения, транспортировку пищи, крови внутри организма. В тканях мышечной системы химическая энергия превращается в механическую и тепловую.

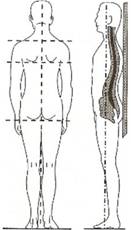

Осанка — это привычная поза (вертикальная поза, вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

– Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями.

– Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Функции двигательного аппарата:

опорная — фиксация мышц и внутренних органов;

защитная — защита жизненно важных органов (головной мозг и спинной мозг, сердце и др.);

двигательная — обеспечение простых движений, двигательных действий (осанка, локомоции, манипуляции) и двигательной деятельности;

рессорная — смягчение толчков и сотрясений;

функция кроветворения – образование крови в красном костном мозге.

метаболическая функция – участие в обмене кальция, железа, меди и фосфора;

биологическая — участие в обеспечении жизненно важных процессов, такие как минеральный обмен, кровообращение, кроветворение.

Типы осанки:

Первый,

основной тип. Физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют

равномерно волнообразный вид. Вертикальная ось начинается от средины черепа,

проходит тотчас у заднего края нижней челюсти, идет по касательной к вершине

шейного лордоза, опускается, слегка срезая поясничный лордоз, проходит через

средину линии, соединяющей центры головок бедер, проходит спереди от коленных

суставов и заканчивает

Первый,

основной тип. Физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют

равномерно волнообразный вид. Вертикальная ось начинается от средины черепа,

проходит тотчас у заднего края нижней челюсти, идет по касательной к вершине

шейного лордоза, опускается, слегка срезая поясничный лордоз, проходит через

средину линии, соединяющей центры головок бедер, проходит спереди от коленных

суставов и заканчивает

Второй

тип осанки: плоская или плоско-вогнутая спина. Кривизны позвоночника едва

намечены, он имеет инфантильный характер. Вертикальная ось пронизывает

позвоночный столб по всей его длине и проходит через линию, соединяющую

шпоровые суставы. Грудь уплощена, лопатки крыловидно отстоят от грудной клетки,

живот втянут. Упругие свойства позвоночника при этом снижены. Он легко

повреждается при механических воздействиях и очень склонен к боковым

искривлениям, немного дольше от линии, соединяющей шпоровые суставы.

Второй

тип осанки: плоская или плоско-вогнутая спина. Кривизны позвоночника едва

намечены, он имеет инфантильный характер. Вертикальная ось пронизывает

позвоночный столб по всей его длине и проходит через линию, соединяющую

шпоровые суставы. Грудь уплощена, лопатки крыловидно отстоят от грудной клетки,

живот втянут. Упругие свойства позвоночника при этом снижены. Он легко

повреждается при механических воздействиях и очень склонен к боковым

искривлениям, немного дольше от линии, соединяющей шпоровые суставы.

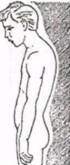

Третий

тип осанки - круглая спина. Её основная характеристика - увеличение физиологического

кифоза грудного отдела и усиление компенсаторного лордоза шейного и поясничного

отделов. Эластичность позвоночника повышена. Боковые искривления редки.

Некоторыми авторами описаны другие типы круглой спины с включением в

кифотическую деформацию поясничного отдела и исчезновение поясничного лордоза.

Третий

тип осанки - круглая спина. Её основная характеристика - увеличение физиологического

кифоза грудного отдела и усиление компенсаторного лордоза шейного и поясничного

отделов. Эластичность позвоночника повышена. Боковые искривления редки.

Некоторыми авторами описаны другие типы круглой спины с включением в

кифотическую деформацию поясничного отдела и исчезновение поясничного лордоза.

Четвёртый тип осанки по Штаффелю - сутулая спина. Доминирует грудной кифоз, остальные кривизны намечены слабо. Вертикальная ось проходит кзади от линии, соединяющей центры головок бедренных костей. Кроме того, нарушения осанки могут отмечаться и во фронтальной плоскости. Это, прежде всего, сколиотическая осанка. Нарушения осанки встречаются во всех возрастных группах, достигая 30 и более процентов.

Сердечно – сосудистая, дыхательная и нервная системы.

Сердечно – сосудистая система.

Если говорить о том, из каких компонентов состоит сердечно-сосудистая система кратко, то можно выделить следующие: сердце и сеть кровеносных сосудов.

Сердечно-сосудистая система – базовая в анатомии человека. Помимо кровоснабжения всех органов, она выполняет регуляторную функцию, а также объединяет подсистемы нашего организма в единое целое.

Строение и функции человеческого сердца

Если говорить кратко, сердечно-сосудистая система человека имеет типичные характеристики, присущие млекопитающим. Во-первых, сердце человека состоит из четырёх специальных камер, имеющих симметрию – правое и левое предсердие, правый и левый желудочек. В разные предсердия входят разные сосуды: в левое – лёгочные вены, в правое – полые. Из желудочков тоже выходят разные артерии: из левого – восходящая аорта, из правого – лёгочная артерия.

Являясь полым мышечным органом, сердце имеет различные по своему строению и назначению слои. Эпикард, или внешняя оболочка сердца, защищает его от инфекций. Миокард обеспечивает качественные сокращения. Эндокард выстилает внутреннюю поверхность, за счёт его складок образованы сердечные клапаны, которые формируют правильный кровоток.

Чтобы сердце работало слаженно, в нём имеется проводящая система. Она образована из специальных мышечных волокон, а также узлов и пучков, состоящих из волокон. По своему строению волокна напоминают сочетание мышечной и нервной ткани. За счёт координации сокращений отделов сердца, проводящая система обеспечивает автоматизм работы сердца и ритмичность его сокращений.

Строение сосудистой системы крайне сложное. Сосуды обеспечивают движение крови, выталкиваемой сердцем, по двум кругам кровообращения. Первый – большой – начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Стенка левого желудочка в три раза толще, чем правого. Связано это с тем, что задача большого круга кровообращения – кровоснабжение всех органов. Поэтому левому желудочку требуется приложить значительные усилия, чтобы обеспечить выталкивание и последующее движение крови по длинному пути. Время прохождения кровью большого круга – меньше полминуты. Второй круг кровообращения называется малым, и обеспечивает движение крови только в сосудах, омывающих лёгкие. Благодаря малому кругу кровообращения, кровь насыщается кислородом. Он начинается в правом желудочке, а заканчивается – в левом. По малому кругу кровь движется значительно быстрее, чем по большому – время циркуляции составляет всего 4-5 секунд.

Дыхательная система.

Дыхательная система – система органов, проводящих воздух и участвовавших в газообмене между организмом и окружающей средой.

Дыхательная система состоит из путей, проводящих воздух – носовая полость, трахея и бронхи, и собственно дыхательной части – легких. Пройдя через носовую полость, воздух согревается, увлажняется, очищается и попадает сначала в носоглотку, а потом в ротовую часть глотки и , наконец в ее гортанную часть. Воздух сюда может попадать если мы дышим ртом. Однако, в этом случае он не очищается и не согревается, поэтому мы легко простужаемся.

Из гортанной части глотки воздух попадает в гортань. Гортань располагается в передней части шеи, где заметны контуры гортанного возвышения. У мужчин, особенно худощавых, отчетливо виден выступающий вперед выступ – кадык. У женщин такого выступа нет. В гортани расположены голосовые связки. Непосредственным продолжением гортани является трахея. Из области шеи трахея переходит в грудную полость и на уровне 4-5 грудных позвонков делится на левый и правый бронхи. В области корней легких бронхи делятся сначала на долевые, затем на сегментные бронхи. Последние делятся еще на более мелкие, образуя бронхиальное дерево правого и левого бронхов.

Легкие расположены по обеим сторонам от сердца. Каждое легкое покрыто влажной блестящей оболочкой – плеврой. Каждое легкое бороздами делится на доли. Левое легкое делится на 2 доли, правое – на три. Доли состоят из сегментов, сегменты из долек. Продолжая делиться внутри долек бронхи переходят в дыхательные бронхиолы, на стенках которых образуется множество маленьких пузырьков – альвеол. Это можно сравнить с гроздью винограда, висящей на конце каждого бронха. Стенки альвеол оплетены густой сетью мельчайших капилляров и представляют собой мембрану, через которую происходит газообмен между кровью, протекающей через капилляры и воздухом, попадающим в альвеолы при дыхании. В обоих легких взрослого человека находится свыше 700 млн. альвеол, общая дыхательная поверхность их превышаем 100 м2, т.е. примерно в 50 раз превосходит поверхность тела! Легочная артерия, разветвляясь в легком соответственно делению бронхов вплоть до мельчайших кровеносных сосудов приносит в легкое из правого желудочка сердца бедную кислородом венозную кровь. В результате газообмена, венозная кровь обогащается кислородом, превращается в артериальную и по двум легочным венам возвращается обратно в сердце в его левое предсердие. Этот путь крови называется малым, или легочным кругом кровообращения.

За каждый вдох в легкие попадает около 500 мл воздуха. При самом глубоко вдохе можно дополнительно вдохнуть около 1500 мл. Объем воздуха, проходящий через легкие за 1 мин., называют минутным объемом дыхания. В норме он равен 6-9 л. У спортсменов при беге увеличивается до 25-30 л.

Нервная система.

Нервная система человека состоит из центрального ( головной спиной мозг) и периферического отделов ( нервов, отходящих от головного, спинного мозга и нервных узлов)

Центральная нервная система (ЦНС) координирует деятельность различных органов и систем организма и регулирует эту деятельность в условиях изменяющейся внешней среды по механизму рефлекса. Процессы, протекающее в центральной нервной, лежат в основе всей психической деятельности человека- мышлении, памяти, разумном поведении в обществе, восприятии окружающего мира, познании законов природы и общества и т.д. Деятельность человека, как биологическая, так и социальная осуществляется благодаря реализации взаимоотношений организма и среды по принципу рефлекса.

Различают два вида рефлексов: безусловный ( врожденный) и условный ( приобретенный в процессе жизнедеятельности)

Рефлекс - это ответная реакция на раздражение, осуществляемая при участии ЦНС.

Движения человека относятся к приобретенным в процессе жизнедеятельности формам двигательных действий. Двигательное действие, выполняемое автоматически, без участия внимания и мышления называется двигательным навыком, формирование которого происходит последовательно по трем фазам: генерализации, концентрации, автоматизации.

Центральная нервная система состоит из спинного и головного мозга. Спинной мозг расположен в канале, образованном дужками позвонков. Его длина у взрослого человека в пределах 41-45см, толщина- 1см. первый шейный позвонок является границей спинного мозга сверху, а граница снизу- второй поясничный позвонок. Спинной мозг делится на пять отделов с определенным количеством сегментов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый. В центре спинного мозга находится канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество мозга состоит из скопления тел нервных клеток (нейронов), периферические отростки которых в составе спинномозговых нервов достигают различных рецепторов кожи, мышц, сухожилий, слизистых оболочек. Белое вещество состоит из: отростков связывающих между собой нервные клетки спинного мозга; восходящих чувствительных (афферентных) путей, связывающих все органы с головным мозгом; нисходящих двигательных (эфферентных) путей, идущих от головного мозга двигательным клеткам спинного мозга.

Следовательно, спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции.

Головной мозг состоит из большого количества нервных клеток. Выделяют передний, промежуточный, средний и задний отделы мозга. Строение головного мозга несравнимо сложнее строения любого органа человеческого тела.

В процессе эволюции кора больших полушарий приобрела существенно структурные и функциональные особенности и стала высшим отделом центральной нервной системы, формирующим деятельность организма как единого целого в его взаимоотношениях с окружающей средой.

Ухудшение кровоснабжения головного мозга может быть связана с гиподинамией ( малоподвижным образом жизни).

Вегетативная нервная система- отдел нервной системы мозга- регулируется корой больших полушарий. В отличие от сигматической нервной системы, вегетативная нервная система регулирует деятельность внутренних органов- дыхания, кровообращения, выделения, размножения, желез внутренней секреции и т.д.

Главным условием нормального существования организма является его способность быстро приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Эта способность реализуется за счет периферической нервной системы.

Рецепторы, обладая строгой специфичностью, трансформировать внешние раздражения ( звук, температуру, свет, давление и т.д.) в нервные импульсы, которые по нервным волокнам передаются в центральной нервной системе. Рецепторы человека делятся на две основные группы: экстеро-(внешние ) и интеро -( внутренние) рецепторы. Каждый рецептор является составной частью системы, воспринимающей импульсы и называемой анализатором.

Анализатор состоит из трех отделов- рецептора, проводниковой части и центрального образования в головном мозге. Высший отдел анализатора- корковый.

Существует несколько анализаторов: кожный (тактильная, болевая, тепловая, холодовая чувствительность), двигательный ( рецепторы в мышцах, суставах, сухожилиях и связках возбуждаются под влиянием давления и растяжения), вестибулярный ( воспринимает положение тела в пространстве), зрительный( свет и цвет), слуховой( звук), обонятельный( запах), вкусовой( вкус), висцеральный ( состояние ряда внутренних органов).

Отсюда можно сделать вывод, что в процессе упражнений увеличивается сила, уравновешенность и подвижность основных нервных процессов. Благодаря этому быстрее и успешнее устанавливаются условные рефлексы. Под влиянием физических упражнений совершенствуются нервные процессы, которые помогают человеку успешнее настроиться на предстоящую деятельность.

Большую роль играют изменения деятельности желез внутренней секреции при физических упражнениях. Особенно много данных имеется об изменении функций надпочечниковых желез в процессе тренировки. Адреналин и кортикоидные гормоны очень важны для обеспечения работоспособности человека. Деятельность желез внутренней секреции регулирует нервная система и обусловливает нормальную функцию всех органов и систем. Гормоны действуют на нервную систему, тонизируя ее, повышая ее функциональные возможности.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)