Оглавление

1.Введение…………………………………………………………………2.

2.Эксплуатации скважин штанговыми насосами………………….........3.

3.Штанговые скважинные насосные установки………………………...5.

4.Роль фонтанных труб………………………………………….............14

5.Эксплуатация скважин бесштанговыми погружными насосами…...15.

6.Заключение………………………………………………………..........16.

7.Список литературы……………………………………………….........17.

1.Введение.

Механические скважинные насосы относится к нефтяному и газовому машиностроению и может быть использовано для откачки нефти и других жидкостей из скважин. Известны скважинные штанговые насосы плунжерного типа, в которых плунжер перемещается в цилиндре, внутренняя поверхность которого имеет высокую твердость и обработана также с высокой точностью. Плунжеры таких насосов выполняются или гладкими металлическими с щелевым уплотнением зазора между цилиндром и плунжером, или с мягким уплотнением в виде манжет или разрезных колец. В технике известны насосы, в которых гладкий плунжер уплотняется неподвижным уплотнительным устройством контактного типа, относительная длина которого невелика. В таких насосах зазор между цилиндром и плунжером выполняется достаточно большим с тем, чтобы во время работы они не касались друг друга. Длина хода плунжера сравнительно невелика. Как правило насосы такого типа используются в наземном оборудовании.

Цель моей курсовой работы является исследование и повышение надежности работы скважинного штангового насоса с плунжером, имеющим неподвижное уплотнение.

2.Эксплуатации скважин штанговыми насосами.

Две трети фонда (66%) действующих скважин стран СНГ (примерно 16,3% всего объема добычи нефти) эксплуатируются ШСНУ. Дебит скважин составляет от десятков килограммов в сутки до нескольких тонн. Насосы спускают на глубину от нескольких десятков метров до 3000 м., а в отдельных скважинах на 3200 ¸ 3400 м.

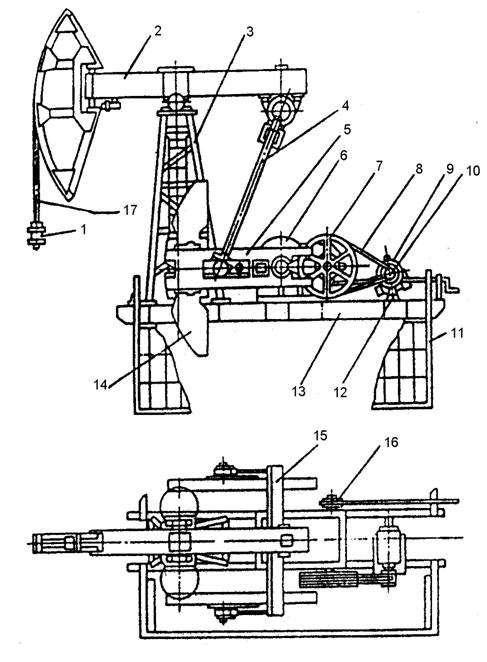

Рис.1. Схема установки штангового скважинного насоса

ШСНУ включает:

1. Наземное оборудование: станок-качалка (СК), оборудование устья.

2. Подземное оборудование: насосно-компрессорные трубы (НКТ), насосные штанги (НШ), штанговый скважинный насос (ШСН) и различные защитные устройства, улучшающие работу установки в осложненных условиях.

Отличительная особенность ШСНУ обстоит в том, что в скважине устанавливают плунжерный (поршневой) насос, который приводится в действие поверхностным приводом посредством колонны штанг (рис.1).

Штанговая глубинная насосная установка (рис.1) состоит из скважинного насоса 2 вставного или невставного типов, насосных штанг 4 насосно-компрессорных труб 3, подвешенных на планшайбе или в трубной подвеске 8, сальникового уплотнения 6, сальникового штока 7, станка-качалки 9, фундамента 10 и тройника 5. На приеме скважинного насоса устанавливается защитное приспособление в виде газового или песочного фильтра 1.

3.Штанговые скважинные насосные установки.

ШСН обеспечивают откачку из скважин жидкости, обводненностью до 99% , абсолютной вязкостью до 100 мПа·с, содержанием твердых механических примесей до 0,5%, свободного газа на приеме до 25%, объемным содержанием сероводорода до 0,1%, минерализацией воды до 10 г/л и температурой до 1300С.

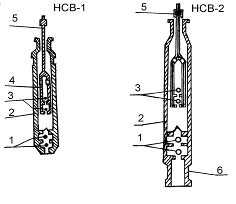

По способу крепления к колонне НКТ различают вставные (НСВ) и невставные (НСН) скважинные насосы (рис.2, 3). У невставных (трубных) насосов цилиндр с седлом всасывающего клапана опускают в скважину на НКТ. Плунжер с нагнетательным и всасывающим клапаном опускают в скважину на штангах и вводят внутрь цилиндра. Плунжер с помощью специального штока соединен с шариком всасывающего клапана. Недостаток НСН - сложность его сборки в скважине, сложность и длительность извлечения насоса на поверхность для устранения какой-либо неисправности. Вставные насосы целиком собирают на поверхности земли и опускают в скважину внутрь НКТ на штангах. НСВ состоит из трех основных узлов: цилиндра, плунжера и замковой опоры цилиндра.

В трубных же насосах для извлечения цилиндра из скважины необходим подъем всего оборудования (штанг с клапанами, плунжером и НКТ). В этом коренное отличие между НСН и НСВ. При использовании вставных насосов в 2 ¸ 2,5 раза ускоряются спуско-подъемные операции при ремонте скважин и существенно облегчается труд рабочих. Однако подача вставного насоса при трубах данного диаметра всегда меньше подачи невставного.

Насос НСВ-1 – вставной одноступенчатый, плунжерный с втулочным цилиндром и замком наверху, нагнетательным, всасывающим и противо-песочным клапанами (рис.2).

Рис. 2. Насосы скважинные вставные 1 – впускной клапан; 2 – цилиндр; 3 – нагнетательный клапан; 4 – плунжер; 5 – штанга; 6 – замок.

Рис. 3. Невставные скважинные насосы: 1 – всасывающий клапан; 2 – цилиндр; 3 – нагнетательный клапан; 4 – плунжер; 5 – захватный шток; 6 – ловитель

Насос НСВ спускается на штангах. Крепление (уплотнение посадками) происходит на замковой опоре, которая предварительно опускается на НКТ. Насос извлекается из скважины при подъеме только колонны штанг. Поэтому НСВ целесообразно применять в скважинах с небольшим дебитом и при больших глубинах спуска.

Невставной (трубный) насос представляет собой цилиндр, присоединенный к НКТ и вместе с ними спускаемый в скважину, а плунжер спускают и поднимают на штангах. НСН целесообразны в скважинах с большим дебитом, небольшой глубиной спуска и большим межремонтным периодом. В зависимости от величины зазора между плунжером и цилиндром изготавливают насосы следующих групп посадок (исполнение «С» - т.е. с составным цилиндром):

|

Группа |

Зазор, мм |

|

0 |

До 0,045 |

|

1 |

0,02 - 0,07 |

|

2 |

0,07 – 0,12 |

|

3 |

0,12 – 0,17 |

Чем больше вязкость жидкости, тем выше группа посадки.

Условный размер насосов (по диаметру плунжера) и длина хода плунжера соответственно приняты в пределах:

для НСВ 29 – 57 мм и 1,2 ÷ 6 м;

НСН 32 – 95 мм и 0,6 ¸ 4,5 м.

Обозначение НСН2-32-30-12-0:

0 – группа посадки;

12х100 – наибольшая глубина спуска насоса, м;

30х100 – длина хода плунжера, мм;

32 – диаметр плунжера, мм.

Насосная штанга предназначена для передачи возвратно-поступательного движения плунжер насоса. Штанга представляет собой стержень круглого сечения с утолщенными головками на концах. Выпускаются штанги из легированных сталей диаметром (по телу) 16, 19, 22, 25 мм и длиной 8 м – для нормальных условий эксплуатации.

Для регулирования длины колонн штанг с целью нормальной посадки плунжера в цилиндр насоса имеются также укороченные штанги (футовки) длиной 1; 1,2; 1,5; 2 и 3 м.

Штанги соединяются муфтами. Имеются также трубчатые (наружный диаметр 42 мм, толщина 3,5 мм).

Начали выпускать насосные штанги из стеклопластика, отличающиеся большей коррозионной стойкостью и позволяющие снизить энергопотребление до 20%.

Применяются непрерывные штанги «Кород» (непрерывные на барабанах, сечение - полуэллипсное).

Особая штанга - устьевой шток, соединяющий колонну штанг с канатной подвеской. Поверхность его полирована (полированный шток). Он изготавливается без головок, а на концах имеет стандартную резьбу.

Для защиты от коррозии осуществляют окраску, цинкование и т.п., а также применяют ингибиторы.

Устьевое оборудование насосных скважин предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважин и подвешивания колонны НКТ.

Устьевое оборудование типа ОУ включает устьевой сальник, тройник, крестовину, запорные краны и обратные клапаны.

Устьевой сальник герметизирует выход устьевого штока с помощью сальниковой головки и обеспечивает отвод продукции через тройник. Тройник ввинчивается в муфту НКТ. Наличие шарового соединения обеспечивает самоустановку головки сальника при несоосности сальникового штока с осью НКТ, исключает односторонний износ уплотнительной набивки и облегчает смену набивки.

Колонна НКТ подвешена на конусе в крестовине и расположена эксцентрично относительно оси скважины, что позволяет проводить спуск приборов в затрубное пространство через специальный устьевой патрубок с задвижкой.

Станки-качалки - индивидуальный механический привод ШСН (табл.1, 2).

Таблица 1

|

Станок-качалка |

Число ходов балансира в мин. |

Масса, кг |

Редуктор |

|

СКД-1,5-710 |

5÷15 |

3270 |

Ц2НШ-315 |

|

СКД4-2,1-1400 |

5÷15 |

6230 |

Ц2НШ-355 |

|

СКД6-2,5-2800 |

5÷14 |

7620 |

Ц2НШ-450 |

|

СКД8-3,0-4000 |

5÷14 |

11600 |

НШ-700Б |

|

СКД10-3,5-5600 |

5÷12 |

12170 |

Ц2НШ-560 |

|

СКД12-3,0-5600 |

5÷12 |

12065 |

Ц2НШ-560 |

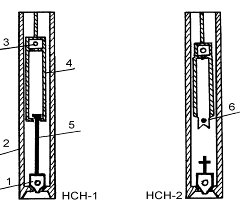

В шифре станка - качалки типа СКД, например СКД78-3-4000, указано: буквы - станок качалка дезаксиальный, 8 - наибольшая допускаемая нагрузка Рmax на головку балансира в точке подвеса штанг в тоннах (1т = 10 кН); 3 - наибольшая длина хода устьевого штока в м; 4000 - наибольший допускаемый крутящий момент М кр max на ведомом валу редуктора в кгс/м ( 1 кгс/м = 10-2кН·м). Станок-качалка (рис.3.15) является индивидуальным приводом скважинного насоса.

Основные узлы станка-качалки - рама, стойка в виде усеченной четырехгранной пирамиды, балансир с поворотной головкой, траверса с шатунами, шарнирноподвешенная к балансиру, редуктор с кривошипами и противовесами. СК комплектуется набором сменных шкивов для изменения числа качаний, т.е. регулирование дискретное. Для быстрой смены и натяжения ремней электродвигатель устанавливается на поворотной раме-салазках. Монтируется станок-качалка на раме, устанавливаемой на железобетонное основание (фундамент). Фиксация балансира в необходимом (крайнем верхнем) положении головки осуществляется с помощью тормозного барабана (шкива). Головка балансира откидная или поворотная для беспрепятственного прохода спускоподъемного и глубинного оборудования при подземном ремонте скважины. Поскольку головка балансира совершает движение по дуге, то для сочленения ее с устьевым штоком и штангами имеется гибкая канатная подвеска 17 (рис.4). Она позволяет регулировать посадку плунжера в цилиндр насоса или выход плунжера из цилиндра, а также устанавливать динамограф для исследования работы оборудования.

Таблица 2

|

Станок-качалка |

Номинальная нагрузка на устьевом штоке, кН |

Длина устьевого штока, м |

Число качаний балансира, мин |

Мощность электро-двигателя, кВт |

Масса, кг |

|

СКБ80-3-40Т |

80 |

1,3÷3,0 |

1,8÷12,7 |

15÷30 |

12000 |

|

СКС8-3,0-4000 |

80 |

1,4÷3,0 |

4,5÷11,2 |

22÷30 |

11900 |

|

ПФ8-3,0-400 |

80 |

1,8÷3,0 |

4,5÷11,2 |

22÷30 |

11600 |

|

ОМ-2000 |

80 |

1,2÷3,0 |

5÷12 |

30 |

11780 |

|

ОМ-2001 |

80 |

1,2÷3,0 |

2÷8 |

22/33 |

12060 |

|

ПНШ 60-2,1-25 |

80 |

0,9÷2,1 |

1,36÷8,33 |

7,5÷18,5 |

8450 |

|

ПНШ 80-3-40 |

80 |

1,2÷3,0 |

4,3÷12 |

18,5÷22 |

12400 |

Амплитуду движения головки балансира (длина хода устьевого штока - 7 на рис.1) регулируют путем изменения места сочленения кривошипа с шатуном относительно оси вращения (перестановка пальца кривошипа в другое отверстие).

За один двойной ход балансира нагрузка на СК неравномерная. Для уравновешивания работы станка-качалки помещают грузы (противовесы) на балансир, кривошип или на балансир и кривошип. Тогда уравновешивание называют соответственно балансирным, кривошипным (роторным) или комбинированным.

Блок управления обеспечивает управление электродвигателем СК в аварийных ситуациях (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса, порыв трубопровода и т.д.), а также самозапуск СК после перерыва в подаче электроэнергии.

Выпускают СК с грузоподъемностью на головке балансира от 2 до 20 т.

Электродвигателями к СК служат короткозамкнутые асинхронные во влагоморозостойком исполнении трехфазные электродвигатели серии АО и электродвигатели АО2 и их модификации АОП2.

Частота вращения электродвигателей 1500 и 500 мин –1.

В настоящее время российскими заводами освоены и выпускаются новые модификации станков-качалок: СКДР и СКР (унифицированный ряд из 13 вариантов грузоподъемностью от 3 до 12 т.), СКБ, СКС, ПФ, ОМ, ПШГН, ЛП-114.00.000 (гидрофицированный). Станки-качалки для временной добычи могут быть мобильными (на пневмоходу) с автомобильным двигателем.

Рис. 4. Станок-качалка типа СКД:

1 - подвеска устьевого штока; 2 - балансир с опорой; 3 - стойка; 4 - шатун; 5 -кривошип; 6 - редуктор; 7 - ведомый шкив; 8 - ремень; 9 - электродвигатель; 10-ведущий шкив; 11 - ограждение; 12 - поворотная плита; 13 - рама; 14 –противовес; 15 - траверса; 16 - тормоз; 17 - канатная подвеска

4.Роль фонтанных труб.

При одном и том же количестве газа не в каждой скважине можно получить фонтанирование. Если количество газа достаточно для фонтанирования в 150 миллиметровой скважине, то его может не хватить для 200 миллиметровой скважины.

Смесь нефти и газа, движущаяся в скважине, представляет собой чередование прослоев нефти с прослоями газа: чем больше диаметр подъемных труб, тем больше надо газа для подъема нефти.

В практике известны случаи, когда скважины больших диаметров (150¸300 мм), пробуренные на высокопродуктивные пласты с большим давлением, отличались высокой производительностью, но фонтанирование их в большинстве случаев было весьма непродолжительным. Иногда встречаются скважины, которые при обычных условиях не фонтанируют, хотя давление в пласте высокое.

После спуска в такие скважины лифтовых труб малого диаметра удается достигнуть фонтанирования. Поэтому с целью рационального использования энергии расширяющего газа все скважины, где ожидается фонтанирование, перед освоением оборудуют лифтовыми трубами условным диаметром от 60 до 114 мм, по которым происходит движение жидкости и газа в скважине. Диаметр подъемных труб подбирают опытным путем в зависимости от ожидаемого дебита, пластового давления, глубины скважины и условий эксплуатации. Трубы опускают до фильтра эксплуатационной колонны.

При фонтанировании скважины через колонну труб малого диаметра газовый фактор уменьшается, в результате чего увеличивается продолжительность фонтанирования. Нередко скважины, которые фонтанировали по трубам диаметром 114, 89, 73 мм переходили на периодические выбросы нефти и останавливались.

5.Эксплуатация скважин бесштанговыми погружными насосами.

Наряду со штанговыми глубинными насосами для эксплуатации нефтяных скважин все большее применение находят бесштанговые, главным образом погружные электрические центробежные насосы. В 1970 г. этими насосами было оборудовано около 5000 скважин, добыча нефти из них составила 84 млн. т.

Для сравнения следует отметить, что в 1970 г. из 37 000 глубинно-насосных скважин было добыто 65 млн. т нефти. Средний дебит одной скважины, оборудованной электрическим центробежным насосом, составил около 120 т/сут, в то время как дебит глубиннонасосной скважины был равен 15 т/сут.

Следовательно, электрическими центробежными насосами эксплуатируются в основном высокодебитные скважины, в то время как штанговыми глубинными насосами эксплуатируются преимущественно малодобитные и среднедебитные скважины.

Характерным для установок погружных электронасосов является отсутствие промежуточного звена — колонны насосных штанг, благодаря чему повышается межремонтный период их работы, который по всему фонду скважин превышает 200 сут; во многих скважинах центробежные насосы работают без подъема 2—3 года.

Наземное оборудование погружных электронасосов отличается простотой и не требует монтажа фундаментов и других сооружений. Поэтому установка этих насосов на новых скважинах может осуществляться в короткий срок и в любое время года.

6.Заключение.

В заключении курсовой работы я отмечу эффективность способов эксплуатации можно сделать главный вывод о том, что штпнговые насосы не являются узконаправленной технологией добычи нефти, а могут массово использоваться и успешно конкурировать с традиционными технологиями – электроцентробежными и винтовых– в широком диапазоне изменения параметров добычи. При этом основные достоинства штанговых насосов (работа с высоковязкими эмульсиями, большим содержанием механических примесей и свободного газа в пластовой жидкости) обеспечивают их преимущества в тех зонах, где применение УЭЦН и УСШН ограниченно или невозможно.

Проведенные расчеты показывают, что при выборе оптимального способа добычи нефти большое внимание следует уделять не только технологическим преимуществам и недостаткам способов эксплуатации, но и учитывать такие параметры, как наработка на отказ, стоимость оборудования и его ремонта, ценовую и налоговую конъюнктуру. Достижение максимального дебита далеко не всегда гарантирует данной технологии преимущество над остальными, если сопутствующие издержки оказываются соизмеримы с полученной прибылью.

7.Список литературы.

1.Бойко, В. С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений :

учеб. для вузов / В. С. Бойко. – М. : Недра, 1990. – 427 с.

2. ГОСТ 13877–96. Штанги насосные и муфты штанговые. Технические условия [Электронный ресурс]. – Введ. 2011-01-01.

3. ГОСТ Р 51896–2002. Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования [Электронный ресурс]. – Введ. 2011-10-11.

4. Мордвинов, А. А. Оборудование газлифтных скважин : метод.

указания / А. А. Мордвинов, О. А. Миклина. – Ухта : УГТУ, 2000. – 17 с.

5. Нефтепромысловое оборудование : справ. / под ред. Е. И. Бухаленко. –

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1990. – 559 с.

6. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений : учеб. для студентов геологоразведочных инженерно- экономических и механических специальностей нефтяных вузов Ш. К. Гиматудинов [и др.]. – М. : Недра, 1988. – 302 с.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)