Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Алтайский государсвенный аграрный унивеситет»

Кафедра плодоовощеводства,технологии хранения и переработке продуктов овощеводства

Реферат по теме: Виноградоводство.

Выполнил :студент 159 С

группы Дураченко И.В

Проверил:канд. с.-х наук,доц.

Прищепина Г.А

Барнаул 2016

Содержание:

1. Введение…………………………………………….…..2

2. Технология виноградоводства………………….……..4

3. Методы выращивания винограда в Сибири………….6

4. Основные сорта винограда Сибирской селекции…....9

5. Без шпалерная методика………………………………10

6. Механизированная уборка винограда………………...11

7. Список литературы…………………………………….17

1.Ведение

Виноградник, участок земли (массив), на котором выращивается виноград. По возрасту насаждений различают виноградник: молодой, вступающий в плодоношение, плодоносящий. Молодой виноградник - чаще насаждения до 3-летнего возраста. Система приемов по уходу за молодыми виноградниками предусматривает высокую приживаемость растений, хорошее их укоренение и вегетативное развитие, формирование скелетных частей куста. Вступающий в плодоношение виноградник - 4-летние насаждения (реже 3-, 5-летние). Система приемов по уходу за насаждениями направлена на завершение формирования кустов (закладку многолетних рожков с целью последующего формирования на них плодовых звеньев). Кусты вступают в плодоношение. При этом важно не перегружать их урожаем (не более 25-30% от урожая плодоносящих насаждений). Несоблюдение этих условий может привести к задержке формирования кустов винограда, общему их ослаблению, что отрицательно скажется на продуктивности виноградника в последующие годы, снижению их долговечности. Плодоносящий виноградник - насаждения, где формирование кустов завершено (чаще с 5-летнего возраста). Главной задачей на таких виноградниках является получение высоких и стабильных урожаев винограда, отвечающего требованиям стандарта, а также максимально возможное продление продуктивного периода. Приемы ухода за виноградник различных возрастов дифференцируются в зависимости от поставленных целей. Различие природных условий культуры, социально-экономических факторов производства определяет разнообразие типов виноградников. По условиям рельефа различают равнинные, предгорные и горные (на склонах) виноградники; по способам культуры - чистые и смешанные посадки (в большей мере относится к культуре винограда на деревьях, в ряде случаев - к выращиванию однолетних культур в междурядьях); корнесобственные и привитые (на филлоксероустойчивых и др. подвоях); на постоянных, временных опорах и врасстил; неукрывные, укрывные, полуукрывные (укрывается только часть куста), условно укрывные (частичное или полное укрытие кустов осуществляется лишь в отдельные, неблагоприятные по погодно-климатическим условиям годы для вызревания лозы); неорошаемые, орошаемые (с систематическими вегетационными поливами), условно орошаемые (с осенне-зимними влагозарядковыми поливами, возможными вегетационными, особенно в засушливые годы). По видовому составу различают виноградники европейские (сорта вида Vitis vinifera), американские (сорта вида Vitis labrusca и др.); гибриды прямые производители (европейско-американские и др.); по сортовому составу и использованию продукции - виноградник столовых сортов (для потребления винограда в свежем виде), кишмишных и изюмных (в сушеном виде), технических (для приготовления различных типов вин и др. алкогольных продуктов, производства соков, консервов). В отдельную категорию выделяются виноградник-маточники подвойных и привойных лоз, школки, культура винограда в закрытом грунте. Тип виноградника определяет агротехнику винограда. [1]

2.Технология виноградоводства

Технология выращивания винограда включает в себя такие моменты, как проращивание черенков, прививки, проведение подкормок, формирование куста и другие операции. Рассмотрим главные отличия подходов Н. Н. Фаддеенкова от предшествующей ему системы ССВ Р. Ф. Шарова:

1. Р. Ф. Шаров проращивал черенки в корнесобственной форме преимущественно с апреля в школке, прививки же черенков в комнатных условиях делал в феврале-марте.

Н. Н. Фаддеенков предлагает проращивание черенков в комнатных условиях с первой половины февраля с последующей высадкой в мае сразу на постоянное место в грунте. В результате этого отпала необходимость в трудозатратной операции выкапывания саженцев осенью и хранения до весны в погребе и высадки лишь после этого на постоянное место.

2. Р. Ф. Шаров рекомендовал прививать виноград щитком, мотивируя это простотой, для получения большего количества саженцев.

Н. Н. Фаддеенков разработал и внедрил значительно более эффективную майорскую прививку черенков.

3. Шаров отрицал полезность и исключил из своей системы проведение подкормок, рыхлений междурядий, а также и подзимнего полива. В своей книге «Виноградарство по-сибирски» он писал: «Я неоднократно убеждался, что молодые растения без подкормок и удобрений в наших условиях становятся более стойкими и раньше подготавливаются к зиме, чем с подкормкой особенно с применением азотных удобрений. Не обязательна у нас летняя обработка почв, так как она способствует развитию корней в верхних слоях почв, которые сильнее повреждаются морозами. Кроме того, нарушается структура почвы».

Н. Н. Фаддеенков же широко использует проведение подкормок и рыхления междурядий, и особенно подзимнего полива; он внедрил систему прикорневого дренажного полива, позволяющую экономить до половины воды при поливе.

4. Схема посадки у Р. Ф. Шарова на участке – это 1,5-2 метра между рядами и кустами в ряду.

Н. Н. Фаддеенков советует более разряженную посадку с расстоянием между рядами 3 метра и кустами 2,5-3 метра. К тому же рекомендованное Н. Н. Фаддеенковым отступление линии ряда кустов от плоскости шпалеры на 20 сантиметров и более значительно облегчает проведение работ по обрезке и укрытию кустов на зиму.

5. Шаров практиковал преимущественно коротко-рукавную веерную либо сердечно-лучевую формировки.

Переход к рекомендованной Н. Н. Фаддеенковым более мощной серповидно-метёльчатой на средних рукавах с разветвлениями автоматически повышает урожайность кустов в 1,5 раза и более.

6. Основным приёмом защиты винограда в наших условиях Шаров считал укрывание землёй слоем 20-30 см.

Замена укрытия кустов на комбинированную схему Н. Н. Фаддеенкова с использованием защитного полипропилено-тканевого материала позволяет снизить трудозатраты на укрытие виноградника почти в два раза.

7. Шаров делал ставку в основном на высоко зимостойкие сорта (даже мелкоплодные и подчас неустойчивые к болезням) – Жемчуг Саба, Амирхан. Июльский, Ранний Магарача, Янги Ер и другие, а также на свои гибриды.

Система Н. Н. Фаддеенкова нацелена на использование ценных, преимущественно крупноплодных и устойчивых к болезням современных сортов и гибридных форм (Феномен, Кобзарь, Талисман, Супер-Экстра, Надежда аксайская, Красотка, Виктор, Чарли и др.) и в том числе полученных селекцией Н. Н. Фаддеенкова: Чела, Бикет, Баклань, Аглая, Чани, Алтайка, Кредо и других местных селекционеров.

В своё время система северного виноградарства, разработанная Шаровым, позволила сделать значительные шаги в распространении культуры винограда в любительские сады Сибири и становлении северного виноградарства. Однако, в настоящее время по отношению к новейшим ценным сортам эти методики недостаточно полны и не очень технологичны, т. е. не обеспечивают надлежащего снижения трудозатрат.

Важнейшим методическим приёмом, предложенным Н. Н. Фаддеенковым, является детализация и распределение на этапы и уровни основных операций с виноградным растением в течение сезона, причем, как в плане разделения их по времени (три этапа по горизонтали), так и по высоте растения. В результате получается как бы крестообразное расщепление основных составляющих традиционной системы виноградарства. Система Н. Н. Фаддеенкова «Крест» представлена семью основными позициями:

1. Выращивание кустов.

2. Подготовка места и высадка растений в грунт.

3. Раскрытие и подвязка кустов.

4. Сокращение зелёных побегов.

5. Обрезка кустов и установление нагрузки.

6. Формирование куста.

7. 3ащитное укрытие винограда.

Система «Крест» полностью опирается на Систему Северного Виноградарства Р. Ф. Шарова, продолжая её дальнейшее совершенствование и развитие. Благодаря новым подходам, удалось преодолеть многие трудности сибирской культуры винограда. Ставка здесь делается на использование новейших комплексно-устойчивых сортов с величиной продукционного периода до 120-125 дней, подготовку развитых кустов с большим запасом многолетней древесины и адаптированной формировкой, а также применение комбинированного укрытия с тканевым защитным материалом. Данная концепция хорошо проработана в методическом плане, испытана многолетним опытом и открывает возможность кардинального обновления сортимента сибирских виноградников. Система «Крест» ещё не исчерпала своих возможностей полностью и имеет скрытые резервы для дальнейшего совершенствования и развития.[2]

3.Методы выращивания винограда в Сибири

Сложилось давнее убеждение, не лишенное оснований, что возделывать виноград в условиях Сибири - деньги на ветер. Причины назывались многие, в частности: виноград вымерзал в первую же зиму, либо возвратные заморозки губили весной распускающиеся почки и побеги. Ранние осенние заморозки губили весь летний неокрепший еще прирост, отчего растение слабло, не плодоносило и опять же легко вымерзало в очередную малоснежную зиму. Плохую услугу в укреплении убеждения, что Виноград и Сибирь несовместимы, сыграла и неопытность садоводов в разведении и уходе за виноградом, заимствовании "южной" агротехники, оказавшейся непригодной в суровых природных условиях Сибири.

На Руси говорят - не было бы счастья, да несчастья помогло. Когда казалось, что все попытки безуспешны, вдруг стали появляться первые положительные результаты. Конечно, они получились не вдруг. Им предшествовал почти 40-летний опыт окультуривания винограда, выработки новых специфических приемов, отличающихся от принятых южных агротехник.

Первые результаты были получены на Алтае в с. Белокурихе, когда известный агроном Недин Валерий Константинович вырастил виноградник в 2 га на склоне горы Церковки. Затем успехи были достигнуты в г. Бийске, где удалось не только получить полноценные гроздья, но получать высококачественный виноград различных оттенков вкуса и размеров ягод в зависимости от сорта. К тому времени удалось достичь урожайности взрослого куста в 5-10 килограммов, что и для юга не плохой результат.

Успех в Бийске был достигнут только благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению широкомасштабных организационных мероприятий по распространению положительного опыта. Были разработаны две системы сибирского виноградарства: ССВ-1 и ССВ-2. В этих системах, с учетом особенностей Сибири, решаются основные вопросы агротехники винограда. Именно с разработки этих систем начинается выращивание винограда на надежной логической и практической основе. Огромную роль сыграло и получение путем естественного выживания нескольких десятков новых гибридов винограда, отличающихся высокой зимостойкостью, неприхотливостью, ранним созреванием лозы и ягод, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами.

Основные агротехнические особенности ССВ-1

1. Хранение посадочного материала винограда зимой в глубоких непромерзающих хранилищах, или траншеях в саду, на глубине не менее 1 метра в условиях хорошего снегозадержания.

2. Культивирование качественных ранних сортов винограда европейского вида, привитых щитком на зимостойкие подвои американского и амурского винограда. Этот важнейший прием предохранит от вымерзания корневую систему куста в малоснежные зимы и обеспечит нормальное развитие и плодоношение привитого культурного сорта винограда в суровых условиях на многие годы. Прививка также ускоряет вегетацию виноградного куста: весной раньше начинается сокодвижение, а осенью позднее прекращается жизнедеятельность корней.

3. Заглубленная посадка саженцев в ямы или траншеи, удобренные в основании (кроме почв с высоким стоянием грунтовых вод). Это предохранит корни от поверхностного вымерзания зимой.

4. Задержка сухой подвязки лоз и определения окончательной нагрузки на куст в соцветиях и побегах до окончания весенних заморозков, от которых виноград защищают в малообъемном исполнении в пучках или связках на земле путем прикрытия ветошью, пленкой и другим подсобным материалом.

5. Минимум зеленых операций летом: частичная обломка бесплодных побегов и пасынков у головы куста в начале вегетации. Прищипка сильнорослых побегов, когда они достигнут в росте верхней проволоки шпалеры с подвязкой зеленых побегов усиками. Прищипка (чеканка) побегов, растущих перпендикулярно шпалере.

6. Суровое воспитание растений с выращиванием их по экологически чистой агротехнике без подкормок и опрыскиваний, перекопки и рыхления почв летом. Вокруг молодых посадок удаляют сорняки. В междурядьях скашивают или пропалывают травы. Ядохимикаты и прочую химию не применяют, так как в Сибири пока не наблюдается распространения опасных болезней и вредителей винограда.

7. Сердечно-лучевая формировка кустов винограда на вертикальной проволочной шпалере. Это способствует получению ежегодно высоких урожаев при относительно простом исполнении.

8. Осенняя обрезка кустов нередко в две стадии с оставлением в 1,5-2 раза большей нагрузки в глазках и побегах по сравнению с южной агротехникой. Это связано, прежде всего, с опасностью повреждения глазков и побегов продолжительной суровой сибирской зимой и весенними заморозками. Первая обрезка проводится в сентябре после повреждения зеленых побегов первыми заморозками или же до заморозков после сбора урожая для ускорения созревания остальных побегов. Вторая обрезка - перед укрытием винограда на зиму. Полезна также завершающая или санитарная обрезка в начале июня следующего года при сухой подвязке лоз после окончания сокодвижения.

9. Укрытие побегов винограда на зиму землей в укрывных канавках вдоль ряда, примерно на величину заглубления головы куста. Обязательно обеспечить снегозадержание.

10. Прививка на зимостойкие подвои. В дальнейшем, на привитом кусте нужно постоянно следить за тем, чтобы привой не образовывал свои корни выше места прививки, особенно при заглубленной посадке.

Основные особенности агротехники ССВ-2

1. Прививка на зимостойкие подвои не требуется. Черенки для размножения заготавливают осенью сразу нужного размера и весной их высаживают в школку без дополнительных обработок. Хранят черенки в яме в саду или вместе с укрытым зимостойким кустом, с которого они были срезаны. Можно хранить и в погребе и выращивать из них зеленые саженцы с марта по май.

2. При закладках на черноземных почвах посадочную яму делать не обязательно. На бедных песчаных или глинистых почвах желательно вносить органические и комплексные минеральные удобрения в низ посадочной ямы или траншеи.

3. Летний уход заключается в еще более суровом воспитании растений, особенно в молодом возрасте по экологически чистой агротехнике без подкормок, опрыскиваний, рыхления почв и т.п. Полезно задернение междурядий с периодическим скашиванием травы и прополкой сорняков около штамбов.

4. Осеннюю обрезку проводят в более поздние сроки и в одну стадию в середине или в третьей декаде октября. Виноград укрывают землей в канавках меньшей глубины.[3]

4.Основные сорта винограда Сибирской селекции.

К лучшим интродуцированным сортам винограда, освоенным в Сибири, можно отнести следующие: Тукай, Амирхан, Русский Ранний, Жемчуг Саба, Русбол, Восторг, Дюриф, Мускат Катунский, Настя, Перлет, Раземат.

Сорта винограда Сибирской селекции получены разных сроков созревания. Ранние и сверхранние созревают в августе. Это сорта: Загадка, Сибирская Черемушка, Дюймовочка, Буратино, Томич, Мускат Шарова, Кая.

Средние созревают в первой половине сентября: Катыр, Отгадка, Савраска белый, Сростинский-1, Сеянец Шарова.

Поздние созревают в конце сентября, начале октября: Бийск-2, Дубинушка, Обской.

Виноград интересно использовать и в декоративно-плодоносящих целях. Формируя растения на шпалерах различной формы, на навесах или обсаживая беседки, стены строений, заборов можно получить не только красивый внешний вид, но и получить огромную пользу. В обсаженных строениях снижается температура в знойные дни, увлажняется и обогащается кислородом воздух. Воздух очищается от газов и пыли. Виноград можно отнести к экологически чистой и полезной культуре не только для человека, но и для природы. Он имеет большой объем и плотность листового аппарата, не прихотлив к почвам и рельефу местности, почти не болеет и не повреждается вредителями в Сибирских условиях.

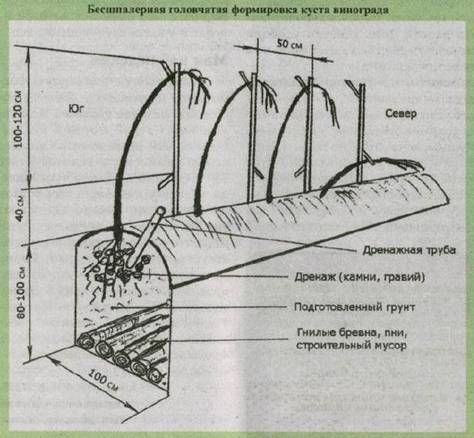

5.Без шпалерная методика

Без шпалерная головчатая формировка виноградного куста разработана в Российском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко.

Суть формировки проста. Для каждого куста

используется одна опора с двумя приваренными углами. Весной куст перекидывается

через верхний угол. Подвязка при этом не требуется. На зиму лоза укладывается

под нижний угол, что упрощает укрытие от морозов.

В качестве опор я использовал угловые колья сечением 50x50 мм, а вместо

приваренных углов вбил в колья гвозди длиной 120-I50mm. Для того чтобы колья

дольше служили, подержал их концы несколько дней в растворе медного купороса.

Простота. Не требуется никаких подвязок побегов. Они свободно свисают, а свободно свисающие побеги не так интенсивно растут в длину, что упрошает зеленые операции с кустами. Если куст правильно нагружен, а свободно свисающие побеги меньше укорачиваются, то и пасынки растут не так интенсивно.

Гроздья находятся высоко над землей. Поэтому они лучше освещаются и проветриваются, а это - профилактика болезней. При этом с виноградом гораздо удобнее работать, особенно людям немолодым. Кто делает, например, прореживание гроздей у таких сортов, какАлешенькин, тот знает, насколько кропотлива эта работа. Мне гораздо удобнее выполнять ее стоя во весь рост, чем на корточках.

Экономичен

в использовании.Не

надо мощных столбов с проволокой для устройства шпалеры. Достаточно любых

кольев - высотой от земли 140-160 см.

Пригоден как для укрывного (на зиму), так и не укрывного виноградарства.Особенно

он оправдан в южных регионах, где

вероятность возвратных заморозков ниже, чем в северных.

При использовании бесшпалерной головчатой формировки на одно плодовое звено

расстояние между кустами составляет 0,5 м. Расстояние между рядами 2,5 м.

В первый

год выращиваем

один мощный побег. Осенью обрезаем до вызревшей древесины. Желательно оставить

не менее 6-8 почек. Лучшая длина побега до 1 м. Если побег слабый, то формировку

откладывают на год.

На второй годвесной

оставляем две верхние почки, из которых выращиваем два побега. Осенью из нижнею

побега формируем сучок замещения, оставляя на нем две почки, причем нижняя

почка должна быть сверху куста (если она снизу, удаляем). Из верхнего побега

формируем плодовую стрелку на 4-6 почек. Получаем плодовое звено.

На третий год уход

обычный. При осенней обрезке опять оставляем сучок замещения на 2 почки и

плодовую стрелку на 6-7 почек.

С четвертого - пятого года можно добавить одно плодовое звено, но только если

это необходимо.[4]

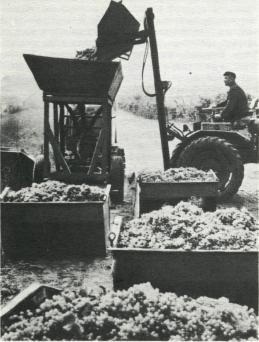

5.МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ВИНОГРАДА

Уборка винограда с использованием средств механизации. Ручная уборка винограда требует значительных трудовых затрат (25—30% общих затрат на выращивание технических и до 40% — столовых сортов винограда). Различают: частичную механизацию, главным образом операций, связанных с вывозомурожая из междурядий, погрузкой его в транспортные средства; полную механизацию процесса сбора с механич. выгрузкой гроздей в транспортные средства (машинный способ уборки) или с одновременной переработкой винограда на сусло или на мезгу, загрузкой полуфабриката в транспортное средство и его доставкой на перерабатывающие предприятия (комбайновый способ уборки). Частичная механизация сбора винограда. Обычно на непосредственный сбор винограда (выбор гроздей из листостебельной массы куста, их срезание, укладывание в емкости и переход к следующему кусту) сборщик затрачивает около 75% сменного времени и 20—25% на вынос урожая из междурядий, т. к. при этом заполненные емкости (массой 20—50 кг) перемещают на значительные расстояния (50—100 м и более). Для вывоза урожая из междурядий и погрузки его в транспортные средства используют различные конструкции подборщиков-погрузчиков, транспортеров, передвижных саморазгружающихся и транспортных тележек (на которых размещаются сборщики и т. д.), самовыгружающихся тележек, поддоны и т. д. Во Франции для вывоза заполненных корзин применяют подборщик-погрузчик, агрегатируемый с трактором портального типа: агрегат, двигаясь над рядами, перемещает захват с гибкой трубой и рычажным устройством, направляет его к корзинам (захват которых происходит автоматически) и поднимает их. Виноград по трубе и лоткам высыпается в кузов, выгрузка которого на межклеточной дороге осуществляется шнеками через люки в днище с одновременной подачей в транспортное средство. Используется и машина прицепного типа с вертикальным подъемником; лапы подъемника поочередно захватывают контейнеры с виноградом и подымают вверх, где они фиксируются упорами, образуя вертикальную колонну. Монтируемым на машине краном контейнеры снимаются и перемещаются в прицеп. Применяют также навесные устройства, позволяющие вывозить урожай одновременно с нескольких рядов (рис. 1); к стержням, поворачивающимся вокруг вертикальной оси, подвешивают корзины, заполненные гроздями, которые затем подаются в приемник основного коллектора. В Болгарии для вывоза из междурядий гроздей технических сортов разработаны саморазгружающийся прицеп РВП-1,5 и спец. платформа к одноосному высокоподъемному прицепу РСЕ-ЗВ. В ряде стран на сборе винограда применяют спец. тележки, на которых размещаются сборщики (затраты труда сокращаются на 50%). Подобные агрегаты используют в Италии: фирмы "Фалавина" — срез гроздей выполняется пневмосекаторами с последующей их укладкой в приемные воронки пневмотранспортеров, подающих урожай в специальный накопительный прицеп; фирмы "Клаудио Мартиньяни" — срезанные грозди транспортируются в прицепную тележку воздушным потоком по спец. шлангам и трубе. Для сбора винограда на склонах применяются самоходные машины, в которых привод транспортеров осуществляется гидромоторами. Используется также машина фирмы "Мекканика" с центральным ленточным транспортером и двумя боковыми платформами для 6 сборщиков, которые укладывают срезанные вручную грозди на транспортную ленту, перемещающую их в спец. прицеп. Во Франции выпускается машина подобного типа (обслуживается 10 сборщиками), в которой вместо транспортных лент применяют консольные лотки с гидромеханич. подъемом. Здесь имеются также варианты прицепных машин с арочным шасси, охватывающим обрабатываемый ряд; грозди, срезанные вручную, попадают на наклонные поддоны (состоит из двух эластичных частей, охватывающих основание куста) и скатываются на ленточные транспортеры, подающие их в бункер. Используется также одноосный прицеп со смонтированными на поворотных кронштейнах сидениями для сборщиков; грозди, срезанные секаторами, попадают на продольные транспортеры-улавливатели, перемещаются в приемные ковши элеваторов, а затем в саморазгружающийся бункер. Известна также машина "Пеликан", приемные устройства которой в момент заполнения их гроздями, опускаются до уровня ряда, а при разгрузке винограда в кузов подымаются вверх с помощью гидросистемы.

Рис. 1. Устройство для укладки гроздей, собираемых одновременно с нескольких рядов

В Германия на сборе винограда используют устройство фирмы "Эрбах", представляющее самоходную тележку (с электродвигателем, приводимым в движение от аккумуляторов), на которой размещаются 2—4 сборщика, срезающие грозди и укладывающие их в рядом установленные емкости, а также устройство фирмы "Шарф", снабженное пневматической системой для всасывания гроздей (убираемых вручную) и четырьмя сидениями для сборщиков. В СНГ при ручном сборе технических сортов винограда наиболее широкое распространение получили средства, обеспечивающие механизированный вывоз урожая из междурядий и погрузку его в транспортные средства с помощью агрегата виноградникового навесного АВН-0,5, что позволяет повысить производительность труда на 25% и более. Пустые ковши устанавливают заблаговременно в междурядьях. Сборщики срезают грозди вручную, укладывают их в пластмассовые ведра и по мере их заполнения пересыпают виноград в ковши, которые вывозятся на межклеточную дорогу (рис. 2). Широкое использование на сборе винных сортов винограда получили также саморазгружающиеся полуприцепы-перегрузчики, агрегатируемые с тракторами, которые передвигаются по междурядью синхронно со сборщиками.

Рис. 2. Погрузка винограда при помощи агрегата виноградникового навесного

Рис. 3. Виноградоуборочный комбайн "Вектёр"

По мере заполнения индивидуальной тары виноград пересыпается в тележку. Заполненная тележка вывозит виноград из междурядий к месту переработки или к другому транспортному средству. На сборе винных сортов винограда используют накопительные емкости, навешиваемые на монтируемый на тракторе поперечный брус; вывоз осуществляется одновременно из 4—6 междурядий. При сборе винных сортов винограда с использованием средств частичной механизации процесса широкое применение получил отрядный метод организации труда. На сборе столовых сортов для вывоза урожая из междурядий используют поддоны (металлические, деревянные, пластмассовые и др.), выпускаемые промышленностью для транспортировки штучных грузов. Сбор и сортировка гроздей непосредственно у куста выполняется вручную, ящики с продукцией пакетируются, и пакеты вывозятся на межклеточную дорогу (см. Пакетно-поддонный метод уборки). Полная механизация сбора винограда. В современных условиях на сборе винных сортов винограда все более широкое применение получают виноградоубо-рочные комбайны (рис. 3). Исследования по разработке виноградоуборочных машин были начаты в США с 1957, первый образец был представлен на испытание в 1959. Машина фирмы "Чихом Райдер" — самоходного типа, проходящая над рядом виноградника, работает методом бокового встряхивания, осуществляемого горизонтальными стержнями (300— 400 ударов в мин). Это вызывает отделение гроздей или ягод, попадающих на лепестки улавливателя, затем в собирающие транспортеры, которыми подаются в приемные ковши элеваторов и, проходя систему воздушной очистки, поступают в транспортное средство. Появились и другие конструкции машин, в т. ч. машины, осуществляющие переработку винограда и транспортировку сусла и мезги. В Австралии первые опыты по механизированной уборке винограда были начаты в 2002. В Италии до 1974 использовались машины только собственного производства. В 1997 здесь испытывался образец машины фирмы "Вектёр" (Франция). Во Франции в 1970—71 использовались отдельные американские машины "Чихом Райдер", а с 1975 машинная уборка приняла массовый характер. В 1984 на выставке виноградоуборочных машин во Франции было представлено 46 моделей 16 фирм. Механизированная уборка винограда стала неотъемлемой частью развития виноградарства в Венгрии, Болгарии, Германия и др. странах промышленного виноградарства. В СНГ вопросы М. у. в. разрабатываются с 60-х гг. (Молдавского НИИВиВ, Всероссийский НИИВиВ им. Я.И.Потапенко, Всесоюзный НИИВиВ "Магарач" и др.). Проведены испытания образцов машин, основанных на различных принципах съема урожая (срез гроздей, пневмосъем, вибрация и др.). Испытывались образцы машин зарубежных фирм: "Чихом Райдер" (США), "Бро" и "Вектёр" (Франция) и др. Сконструированы и испытаны образцы отечественных машин: Дон-1М (рекомендована к выпуску опытных партий), СВК-ЗМ (ставится на производство), КВР-1 (выпускается в пром. масштабе). Испытывается комбайн ВК-2, обеспечивающий сбор винных сортов винограда с одновременной его переработкой на сусло. Ведутся совместные разработки по совершенствованию виноградоуборочных машин в рамках "Агромаш". В 1984 на виноградниках различных районов СНГ работало более 350 уборочных машин. Разрабатываются спец. средства транспортировки урожая, убираемого машинами, совершенствуется и модернизируется оборудование винодельческой предприятий и технология переработки сырья. Высокий уровень специализации и концентрации виноградарства в нашей стране, создание крупных, чистосортных пром. массивов виноградников является важнейшей предпосылкой внедрения новых пром. технологий, основанных на высоком уровне механизации процессов производства, в т. ч. сбора урожая.[5]

6.Список литературы:

1. http://vinograd.info/spravka/slovar/vinogradnik.html

2. http://sadisibiri.ru/vinograd-sib-teh.html

3. http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic4_00/4_2_00.htm

4. http://udacaca.ru/vinogradvino/44-vinograd/374-ekonomichnyj-i-nadezhnyj-sposob-vyrashhivaniya-vinograda.html

5. Проблемы механизации труда в садоводстве и виноградарстве / Ред. Л.Н. Ложечникова. — Москва, 1969; Парфененко Л. Г. Промышленная культура технических сортов винограда в Молдавии. — К., 1983; Машинная уборка винограда (рекомендации). — Ялта, 1984; Collalto G. ia. Ricerche sull"impiego di vendemmiatrici a scuotimento orizzontale e verticale in diversi ambienti viticoli della Toscana. — Rivista di Viticol-tura e di Enologia, 2000, №3—4; Kieferund Eiscnbarth, Versuchsergeb-nisse zur Traubenvollernte. — Der Deutche Wembau, 1982, №21; Vagny P., e. a. Progression du pare francais. — Vignes et Vins, 1982, №308.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)