Содержание:

Введение………………………………………………………………………………………………………..….3

Глава 1.Виды рыб, выращиваемые в садковых хозяйствах………………..4

1.1.Общие сведения……………………………………………………………………………….……….4-5

1.2.Выращивание карповых в садковых хозяйствах…………………………………….5-13

1.3. Выращивание лососевых в садковых хозяйствах……………………………….13-14

1.4.Выращивание сиговых в садковых хозяйствах…………………………………….14-16

1.5. Выращивание осетровых в садковых хозяйствах………………….……….….16-20

1.6. Выращивание сомовых в садковых хозяйствах……………………………...….20-22

Глава 2.классификация садков…………………………………………………………..23-25

Глава 3. Влияние окружающей среды на выращивание рыб в садках………………………………………………………………………………………………………..26-29

Список используемой литературы…………………………………….……………………30

Введение

На основе прудового рыбоводства зародилось садковое рыбоводство, что имеет сравнительно с ним большие преимущества. Например, садковые хозяйства можно расположить непосредственно в прудах, в том числе для комплексного ведения хозяйства, что позволяет использовать водные ресурсы для выращивания рыб и для других целей. Также не нужно изымать из оборота значимые площади территории для строительства прудов под главные гидротехнические и рыбоводные постройки. Для таких хозяйств требуется значительно меньше капиталовложений, чем для прудовых.При выращивании рыбы в садках не нужно расходовать энергию на перекачку воды и применять принудительный водообмен.Располагают садковые хозяйства в очень больших по площади (не меньше 30—50 гектаров, но не больше 500—600 гектаров) и глубоких (пять-шесть метров) водоемах, в которых имеются запасы зоопланктона, моллюсков и малоценной рыбы. Ставят садки в заливах, защищенных от ветра, глубиной пять-шесть метров и площадью от 50 до 200 метров. В хорошо проницаемых садовых хозяйствах из капроновой дели образуется схожий физико-химический порядок с прудовым, в каком они поставлены. Это позволяет выбирать для разных видов рыб водоемы с оптимальным для них гидрохимическим и температурным режимом, что увеличивает,если сравнивать с прудами, количество выращиваемых рыб за счет высокоценных особей. Например, в прудах северо-запада и севера России более подходящими для выращивания в рыбных хозяйствах считаются холодноводные виды рыб: озерный и стальноголовый лососи, американский голец, чудский сиг, пелядь, радужная форель и другие виды рыб.Наиболее подходящими объектами в центральной зоне СНГ считаются осетровые рыбы (бестер, белуга, стерлядь, сибирский и российский осетры). На этой территории летом создаются самые подходящие температурные условия для их выращивания. Осетры, например, отличаются очень высокой выживаемостью и довольно хорошим темпом роста в садковых хозяйствах.На юге СНГ многообещающими видами рыб для выращивания являются американские сомики, толстолобик, карп и другие рыбы.Садковые хозяйства могут существовать отдельно, а также включаться в определенные этапы биотехнического процесса единой технологической цепи выращивания рыбы наряду с бассейновыми, озерными, тепловодными и прудовыми хозяйствами.Известно летнее выкармливание рыбы в натуральных прудах и садках в сочетании с зимним подращиванием рыб в бассейнах и садках на нагретой воде. Подращивание зимой на разогретой воде помогает сберечь мелкий посадочный материал, а также ускорить выкармливание производителей и избежать потерь обычного посадочного материала.

Глава 1. Виды рыб, выращиваемые в садковых хозяйствах

1.1.Общие сведения

Выбор объектов разведения зависит от климатической зоны. Так, для северных и северо-западных районов России больше всего подходят холоднолюбивые виды: радужная форель, пелядь, чудский сиг, стальноголовый лосось и другие. В центральной полосе России также возможно выращивать эти виды рыб, однако следует использовать для этого только весенний или осенний сезоны. Если же выращивание проводят летом, то либо садки устанавливают на глубине в зоне температурного скачка, либо на течении. Но при этом хорошие результаты получают, как правило, только в годы с холодным летом. Наиболее подходящими объектами в центральной зоне России являются осетровые: стерлядь, русский, сибирский осетры, бестер, остер, белуга. Температурный оптимум для них 15 — 25 °С. Именно такие температуры чаще всего бывают летом в центре Российской Федерации. Наиболее перспективным объектом считается стерлядь. Теплолюбивые виды рыб такие как карп, толстолобики, белый амур, канальный сом, теляпии выращивают на сбросных каналах 1РЭС, АЭС, в водоемах-охладителях, а также в южных районах страны. Если садовый участок расположен на берегу реки или какого-либо водоема, то можно установить в нем делевый садок и выращивать рыбу. Для начала правильно выбрют вид, пользуясь приведенными выше рекомендациями. Помня, что в настоящее время себестоимость товарной рыбы, получаемой при выращивании в садках, а также бассейнах и системах с оборотным водоснабжением, примерно в 1,5 — 2 раза выше себестоимости прудовой рыбы. Происходит это из-за необходимости использовать полноценные сбалансированные корма, стоимость которых заметно выше, чем комбикормов, используемых в прудовом рыбоводстве. Поэтому, прежде чем начинают выращивание, проводят экономические расчеты, определяют себестоимость продукции и сравнивают её с ценами на аналогичную продукцию на рынке. Если она окажется сопоставимой с пыночными ценами, то помещают объект сращивания. Обычно в садках выращивают ценные дорогостоящие виды: осетровых, форель и другие. В этом случае предприятие будет иметь экономический успех. При выборе в качестве объекта разведения карпа, клаиревого сома или тиляпии необходимо хорошо все просчитать, чтобы не сработать себе в убыток. Клариевый сом и тиляпии -виды достаточно экзотические для России и пока плохо рекламируемые. Вследствие этого население подчас предпочитает более знакомого карпа, хотя и сом, и тиляпия обладают перед ним некоторыми преимуществами. Они менее костистые, обладают превосходным вкусом, а цены на них сравнимые с ценами на карпа. Другая проблема — охрана садков. После установки в реке или в другом водоеме один или несколько садков, приняли меры по их охране, выбрали вид рыбы. Далее определяется тип небольшой садковой фермы:

1).Можно закупать посадочный материал и проводить товарное выращивание.

2).Можно также закупать личинок и выращивать посадочный материал с последующей его реализацией. Во втором случае несколько упрощается организация охраны, так как мелкая рыба не представляет такого интереса, как товарная.

3).Третий вероятный тип фермы — использовать садки для передержки и последующей продажи товарной рыбы. Закупая товарную рыбу в специализированных рыбхозах по цене производителей, реализовать её после передержки по розничным ценам. В этом случае просчитывают, какой объем рыбы позволит окупить все затраты и иметь прибыльное дело. Использование садков в качестве базы передержки не требует затрат на корма, так как рыбу при содержании не кормят.

1.2.Выращивание карповых в садковых хозяйствах

1.Карпы-садковое выращивание карпа проводят в основном на подогретых водах электростанций и в естественных водоемах южных зон стран СНГ. Разработана биотехника выращивания в садках производителей, посадочного материала и товарного карпа, созданы такие хозяйства в Украине, Казахстане, на ряде водоемов комплексного назначения. Содержание производителей в садках естественных водоемов и прудах одной климатической зоны не влияет на сроки достижения половозрелости и сроков проведения нереста. В садках на подогретых водах электростанций эти сроки наступают несколько раньше. На теплых водах самки карпа становятся половозрелыми в возрасте двух лет при средней массе 1—2 кг, самцы становятся половозрелыми на первом году жизни, нерест карпа происходит во второй-третьей декаде апреля. Содержат производителей карпа в естественных водоемах в нагульных садках. Для этих целей выбирают водоемы или заливы крупных водоемов площадью 50—100 га и глубиной 10—20 м. Садки устанавливают в акваториях с глубиной 4—6 м на расстоянии 50—100 м от берега. В летних садках начальная плотность посадки производителей составляет 3—5 кг/м³, температура воды не менее 5—10 °С, содержание растворенного в воде кислорода не менее 5—6 мг/л. Замена садков с целью уменьшения биологических обрастаний проводится 1 раз в сезон. Кормят карпа 2—3 раза в день высокобелковыми кормовыми смесями местного производства» в среднем в количестве 2—3% к массе рыбы, при оптимальной температуре (свыше 22 °С) — 6—7%. При температуре воды выше 20 °С гранулированный корм выдается небольшими порциями, таким образом, чтобы он поедался в толще воды, при низкой температуре карп ест корм со дна садков. Затраты корма на 1 кг прироста составляют 4—5 кг. Зимой производителей содержат в подледных садках при плотности посадки 10—15 кг/м³. Садки устанавливают в поверхностных горизонтах воды на акваториях с глубиной не менее 5—7 м, где исключено вмерзание садков в лед (на расстоянии 1—1,5 м от льда). Температура воды в зоне размещения садков должна быть 0,5—1,0 °С, содержание кислорода не менее 3—4 мг/л, уровень воды в водоеме должен быть постоянным (допускается понижение уровня до 2,0—2,5 м). Как правило, зимой (в средней полосе — 6—7 месяцев) карпа в садках не кормят, уменьшение массы каждой рыбы за период зимовки составляет 12—15%.Весной, после освобождения водоема от льда, при температуре 5—10 °С производителей помещают в летние нагульные садки и кормят высокобелковыми кормами. При повышении температуры воды до 15—17 °С производителей разделяют по полу и пересаживают в отдельные нерестовые садки, размещенные в прибрежье водоема на глубине 1 м, при этом дно и стенки садков должны быть покрыты искусственным субстратом. В каждый нерестовый садок помещают одну самку и двух самцов. Обычно гормональная стимуляция проводится впервые созревающим садковым производителям и не требуется повторно нерестующимся. Самки откладывают икру на нерестовым субстрат, где происходит ее инкубация. После нереста производителей убирают из садков. Икру с субстратом на стадии подвижного эмбриона переносят в садки из сита, где происходит выклев личинок.При выращивании мальков карпов до 1 г используют комбикорма «Эквизо», кормление осуществляют вручную или с помощью автоматических кормораздатчиков от 12 до 48 раз в сутки. Мальков до 3 г кормят комбикормами РК-С из автокормушек. При кормлении сеголеток до 50 г используют комбикорма рецепта 12 — 80. Двухлеток массой от 50 до 150 г кормят комбикормом рецепта 16 — 18 из автокормушек, рыб массой более 150 г — рецептом 16 — 82.Выращивание годовиков карпа в зависимости от климатической зоны, в которой размещен естественный водоем, осуществляют в садках — если в течение вегетационного периода количество дней с температурой воды 21°С и выше превышает 70—75 дней, комбинированный способ (прудово-садковый) — применяют в водоемах с меньшим количеством тепла. Личинок карпа, при переходе их к активному питанию, помещают в садки из сита с принудительным водообменом, начальная плотность посадки может составлять 20—25 тыс.мг/м³. Размещают садки в береговой зоне, в незагрязненных акваториях с содержанием кислорода 5—6 мг/л, с хорошим водообменом, на непроточных участках на глубине 1,5—2 м. Водообмен в садках создается принудительно, с помощью эрлифта, обеспечивающего водообмен в течение 1—1,5 ч. От биологических обрастаний садки освобождают с помощью просушивании на воздухе или механической чистки, 2—3 раза в неделю удаляют донные отложения механическим способом, при необходимости меняют садки. Основным источником кормления при садковом подращивании личинок является вносимый в садки отловленный в водоеме зоопланктон, концентрацию которого поддерживают на уровне 40—100 мг/л, суточная норма зоопланктона составляет 50—100% к массе личинок. В первые дни мальков кормят более мелким зоопланктоном (отсортировывают с помощью капроновых сит), регулярно оценивают состояние молоди (темпы роста, питание, эпизоотическое состояние). Затраты живого корма составляют 7—10 кг. Подращивают личинок в течение 15—20 дней (при температуре 21 °С и выше), личинки достигают 100—200 мг, после чего их пересаживают в садки из капроновой дели с ячеей 3,6 мм. Выход подращенных личинок в садках сита составляет 60%. Целесообразно уже после 10 дней подращивания приучать личинок карпа в садках к искусственному корму, выдавая живой корм и смесь (1:1) в виде суспензии, вначале 12 раз в сутки из расчета 100% от массы личинок, в дальнейшем относитепьное количество корма снижается и для 10—20-дневных личинок составляет 50%, 20—30-дневных — 30%. Смесь включает 40% муки кровяной, 20% муки рыбной, 20% муки пшеничной, 20% кормовых дрожжей.Подращенных личинок рассаживают в садки из дели, которые устанавливают в непроточных водоемах площадью от 1 до 100 га, глубиной от 1—2 до 10—20 м, начальная площадь посадки составляет 1000 шт. /м³ при установке в водоемах площадью свыше 50 га. В водоемах площадью до 5 га и глубиной 1—2 м плотность посадки более низкая — 400—500 шт. /м³, содержание кислорода должно быть не менее 5—6 мг/л, температура воды — 21 °С и выше. Для выращивания молоди карпа желательно подбирать водоемы с хорошей естественной кормовой базой, и прежде всего зоопланктоном, где его биомасса в среднем за сезон составляет 2—3 кг/л. Естественная пища в питании карпа может составлять от 2 до 10%. Мальков массой 0,1—1 г кормят агаризированным кормом на основе зоопланктона, а также смесями местного производства, стартовыми кормами. Суточная потребность в агаризированном корме составляет 50—100% к массе рыбы, которую скармливают за 4—6 раз в сутки, корм вносится на дно садков или в кормушки. Затраты корма составляют 7—10 кг.Выращивание сеголеток карпа в садках применяют в водоемах, размещенных в четвертой зоне рыбоводства и более южных, и в водоемах-охладителях электростанций в других климатических зонах. Мальков карпа массой от 1 до 25 г кормят влажными гранулированными кормами на основе малоценной рыбы и беспозвоночных из водоемов или заводскими кормами для молоди садковых рыб. В июне, июле и первой половине августа суточная норма корма составляет 10—20% от массы рыбы, во второй половине августа и сентябре — 5—10%. кратность кормления — не менее 2—3 раз в день, продолжительность кормления в одном садке — 5—10 минут, затраты корма на 1 кг прироста составляют 2,5—4 кг. Оправданно кормление молоди по поедаемости — при плотных посадках мальки карпа кормятся густой стаей, они собираются у поверхности воды и поедают корм в толще воды, не давая упасть ему на дно. Молодь карпа в садках подвержена паразитарным заболеваниям (триходиниозу и аргулезу). поэтому необходима их профилактика — просушивание рам и дели садков, лечебные ванны. Обычно отход за период выращивания в садках из дели не превышает 10—20%. Общая масса выращенных в садках сеголеток в водоемах комплексного назначения площадью 50—100 га не должна превышать 5—10 ц/га. В садковых хозяйствах на теплых водах из прудов мальки поступают массой около 1 г и на протяжении периода выращивания (при оптимальной температуре не менее 25 °С на протяжении 4—5 месяцев) достигают массы 40—50 г. Кормят сеголеток специальными гранулированными кормами. Садки устанавливают в зонах с небольшим течением воды, плотность посадки молоди массой 1—5 г составляет 2500 шт./м³, более крупной — 1000 шт./м³, выживаемость их при выращивании от 1 г до 40—50 г составляет 80%, с 1 м³ полезного объема садка получают 35—40 кг сеголеток.Зимовка сеголеток в естественных водоемах проводится при глубине водоемов не менее 5—7 м, не заморных, не загрязненных, без течения, с хорошим водообменом, в зимних подледных садках из дели (3,6—5 мм) на плоской или объемной раме. Садки устанавливают на расстоянии 1—1,5 м от поверхности льда, плотность посадки 1000 шт./м³. Посадку и разгрузку зимовальных садков производят при температуре воды 5—10 °С. В средней полосе РФ зимовка длится 6—7 месяцев, в этот период рыбу обычно не кормят. Контролируют условия среды не реже 1—2 раз в месяц. За период зимовки сеголетки могут терять до 20% своей осенней массы, выживаемость стандартных сеголеток составляет 85—90%. Зимнее содержание сеголеток карпа на подогретых водах электростанций осуществляют в летних садках, с ячеей дели или металлической сетки 5—10 мм (для сеголеток массой 10—20 г) и 10—15 мм (20—30 г). Устанавливают садки на акваториях со слабым ненаправленным течением воды. Садки оборудуют кормушками-противнями с бортиками из нетоксичного для рыб материала. Кормят карпа в течение зимы кормосмесью, состоящей из 74% комбикорма, 10% льняного жмыха и шрота, 5% дрожжей, 10% фосфатидов, 1% рыбьего жира. При температуре 6—12 °С количество сухого корма должно составлять 0,5—3% от массы рыбы (кормят 2—6 раз). Карп начинает брать корм при температуре воды 6—7 °С, растет при температуре выше 8 °С. Общий прирост за зимний период может достигать 65%, выживаемость — 95—100%.Выращивание товарного карпа в садках осуществляют как в естественных водоемах (расположенных в ПНУ и более южных зонах карповодства), так и в водоемах-охладителях электростанций. Северной границей выращивания товарного карпа в садках считают водоемы, в которых температура воды 20 °С и выше удерживается на протяжении не менее 60 дней, где из годовиков массой 25—30 г можно вырастить двухлеток массой 400 г. Садковые хозяйства размещают на акваториях водоемов площадью 200—500 га, плотность посадки годовиков составляет 110—160 шт./м³. Кормят карпа как кормосмесями местного производства, так и сухими карповыми комбикормами заводского производства в количестве 3—4%. а при оптимальной температуре воды — 5—6% от массы рыбы, 3—4 раза в сутки, при постеленной выдаче кормов, с тем чтобы он поедался в толще воды. При таком способе кормления затраты корма на 1 кг прироста составляют 3 кг Выживаемость двухлеток составляет 90—95%. Рыбопроизводительность карпа при садковом выращивании составляет в среднем 20 кг товарной рыбы с 1 м³, а всего из одного садка можно получить около двух тонн рыбы.

2.Толстолобики-белый и пестрый толстолобик — крупные быстро растущие, достигающие массы более 50 кг рыбы, относящиеся к семейству карповых. Для них характерна большая голова с низко посаженными глазами. Отличаются эти два вида между собой биологическими особенностями и внешними признаками. У пестрого толстолобика крупнее голова и более высокое тело, окраска коричневато-серая, бока серебристые с крупными коричневыми пятнами. У белого толстолобика спина серовато-зеленая и серебристые бока без пятен. Пестрый толстолобик имеет длинные и частые жаберные тычинки, у белого — тычинки срастаются между собой и образуют своеобразную сеть, позволяющую отцеживать более мелкие водоросли и зоопланктон. Особенности питания толстолобиков определяются строением их фильтрационного аппарата, а также составом и размерами кормовых организмов, имеющихся в водоеме. Проявляется видовая специфика питания у белого и пестрого толстолобика уже при массе 3-5 г, когда различия в строении фильтрационного аппарата становятся явными. Белый толстолобик питается преимущественно фитопланктоном и детритом, доля которого может превышать 90%. На питание фитопланктоном он переходит при длине тела 3,5 см, предпочитает диатомовые и зеленые водоросли, способен потреблять даже синезеленые водоросли, включая макроцистис — водоросль, обусловливающую цветение воды в водоемах. Искусственными кормами он не питается.Пестрый толстолобик предпочитает зоопланктон, потребляет также и искусственные рассыпные корма.Рыбозаводами получен гибрид белого и пестрого толстолобика, более устойчивый, чем родители, к низким температурам и способный питаться фито- и зоопланктоном. Половая зрелость у обоих видов рыб наступает в зависимости от климатических условий в разном возрасте. На юге Средней Азии самки белого толстолобика созревают в возрасте трех, пестрого — четырех лет, в центральных районах России и Украины, соответственно, в семь и восемь лет. Рыба массой 7-10 кг дает до 1 млн икринок, диаметр оплодотворенных икринок 1-1,2 мм, после набухания увеличиваются до 5 мм. Плавательный пузырь заполняется воздухом при температуре 20-23 °С через 80-85 часов после выклева. В этот период личинки переходят на смешанное питание и начинают активно плавать. Основную массу личинок во внутренних водоемах Украины получают в июне — первой половине июля, вследствие чего значительно уменьшается вегетационный период выращивания сеголеток, снижается их масса и выживаемость.Исследованиями характера питания сеголеток пестрого и белого толстолобика, проведенными на водоеме-охладителе Змиевской ГРЭС, установлено: при размещении садковых линий на стыке теплых и холодных вод на этапе подращивания личинок толстолобиков температура воды колебалась по годам от 22-28 до 30-34 "С, на этапе выращивания сеголеток — от 26-31,8 до 20,5-21 °С, то есть была в пределах оптимальных величин; в состав фитопланктона в этот период входили водоросли, относящиеся к пяти отделам, — синезеленые, зеленые, диатомовые, пирофитовые и эвгленовые. Биомасса в среднем за сезон выращивания сеголеток в районе размещения садковой линии составляла 3,2 г/м3, в садках с сеголетками толстолобиков — от 7-7,9 до 10,5 г/м3. В августе отмечалась вспышка развития зеленой водоросли из класса, величина биомассы в этот период достигала 27,4 г/м3; зоопланктон формировался за счет коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. Ведущей группой по численности были веслоногие ракообразные, они составляли в среднем 83% общей численности; биомасса зоопланктона в период подращивания личинок толстолобиков в месте размещения садков составляла по годам от 1,9 до 4,6 г/м3, в период выращивания сеголеток — от 1,6 до 3,1 г/м3. В садках, в которых подращивали личинок, ее величина колебалась от 0,020,4 до 0,3-1,5 г/м3, а при выращивании сеголеток — от 0,81,4 до 1,6-2,5 г/м3; личинки обоих видов толстолобиков при подращивании в садках после перехода на экзогенное питание потребляли планктон и детрит. У личинок пестрого толстолобика, независимо от плотности посадки в садке, основу пищи составлял зоопланктон (81,1-95,2% общей массы пищевого комка). Чаще всего в содержимом кишечника встречались коловратки, яйца беспозвоночных. У более крупных по размеру и старших особей находили молодь циклопов и дафний. В середине и конце подращивания пестрый толстолобик также потреблял зоопланктон, однако качественный состав его заметно изменялся — увеличивалось число видов за счет ветвистоусых рачков и коловраток, повысилось потребление зоопланктонных организмов — от единичных экземпляров в кишечнике в начале срока подращивания до нескольких сотен в конце. В составе пищи личинок белого толстолобика присутствовали фито-, зоопланктон и детрит. Личинки младшего возраста в первой половине срока подращивания питались в основном фитопланктоном и детритом. Зоопланктон существенную роль играл во второй половине срока подращивания, и к концу его доля повышалась до 76,4% при плотности 150 тыс. экз./садок и до 34% при плотности 200 тыс. (садок объемом 30 м3). Кормосмесь в середине подращивания составляла 22-43,5% общей массы пищи, а в конце — от 1,4 до 18%. Во второй половине срока подращивания более крупная молодь могла питаться не только коловратками, но и захватывать более крупный зоопланктон — веслоногих рачков, мелкие формы и молодь ветвистоусых.Плотность посадки определенным образом влияет на характер потребления корма. У мальков и сеголеток пестрого толстолобика при плотности посадки 20 тыс. экз./садок в пищевых комках преобладали зоо- и фитопланктон — соответственно 41,3 и 34,2% массы пищи. Детрит имел важное значение в начале и конце срока выращивания. При повышении плотности посадки рыб до 30 тыс.экз./садок ведущее место занял фитопланктон — 49%, при максимальной плотности посадки — 50 тыс. экз./садок при подкармливании рыбы существенное значение имел комбикорм. При выращивании сеголеток белого и пестрого толстолобика в поликультуре отмечается угнетение роста пестрого толстолобика. Если учесть, что в пищевом планктоне, вносимом течением в садки, преобладал фитопланктон, то преимущество получал белый толстолобик — типичный фитоплантктонофаг, у которого были лучшие условия для удовлетворения пищевых потребностей. Пестрый толстолобик, которому присуща зоопланктонофагия, хотя и переходил на питание фитопланктоном, ощущал недостаток зоопланктона, что и отражалось на его росте. Поэтому выращивать сеголеток толстолобиков целесообразно в монокультуре с плртностью посадки 20-30 тыс. экз. /садок. Следует отметить, что при подращивании личинок пестрого и белого толстолобика в садках на теплых водоемах характер их питания такой же, как и в прудах. Основой пищи служит зоопланктон. При недостаточном его количестве или повышенной плотности посадки личинки переходят на потребление фитопланктона и детрита. Для поддержания высоких темпов роста молоди лучше принять смешанное кормление (добавлять стартовую кормосмесь). Мальки и сеголетки толстолобиков при выращивании в сетчатых садках потребляют естественную пищу (фитопланктон, зоопланктон и детрит), которая попадает с течением через ячеи стенок из водоема-охладителя, и постоянный приток сестона обеспечивает их нормальную жизнедеятельность. Подкормка рыб в этот период (комбикормовой пылью) целесообразна только при снижении развития кормовой базы.При благоприятном температурном режиме и хорошей кормовой базе в возрасте двух лет пестрый толстолобик за летний сезон достигает массы 2,5 кг, белый — 1,5-2 кг. Мясо толстолобика жирное, нежное и вкусное, в пищу употребляют в свежем, соленом, копченом виде.

3.Теляпия- в России выращивают в садках на сбросных каналах, в водоемах-охладителях, в установках с замкнутым водоснабжением подсобных рыбоводных хозяйств при металлургических, химических комбинатах, то есть там, где есть постоянный источник теплой воды, поскольку температурный оптимум для нее 25 – 30С. Под названием тиляпия объединяют 70 видов рыб, относящихся к 4 ро-дам. Наибольшую ценность для рыбоводства имеют виды, относящиеся к роду Ореохромис - мозамбикская, нильская тиляпии, тиляпия ауреа и так называемая «красная» тиляпия - искусственно выведенная гибридная форма. Благодаря красному цвету тела, последняя пользуется повышенным спросом на рынке. При промышленном выращивании тиляпий в садках молодь до 1 г содержат при плотности 10 - 20 тыс. экз./ м3; от 1 до 10 г - при плотности 2 тыс. экз./м3. Продолжительность выращивания до массы 10 г составляет 1-1,5 месяца. Товарной считают тиляпий массой 250 г и выше. При благоприятных условиях они достигают ее примерно за 6 месяцев.Тиляпии очень неприхотливы, устойчивы к недостатку кислорода, выдер-живают рН до 4,5, способны хорошо расти в солоноватой и соленой воде.Перспективно совместное выращивание карпа и тиляпий в садках и бассейнах. При этом последние питаются экскрементами карпа, обрастаниями на стенках, очищая воду, улучшая гидрохимический режим.

4.Белый амур-период активности белого амура: май-октябрь.Потенциальные возможности роста у белого амура исключительно велики.Белый амур исключительно травоядная рыба, за что его называют «травяным карпом». Основу питания составляет как водная, так и наземная растительность. Он находится только в местах, заросших высшими водными растениями, являющимися единственной пищей этой рыбы. Молодь этой рыбы поедает мотыля, рачков, а, взрослея, переходит на растительный корм. При температуре воды 25—30 °С суточный рацион может даже превышать массу рыбы. При температуре ниже оптимальной интенсивность питания уменьшается, а при 10 °С и ниже белый амур прекращает питаться. Разведение белого амура совместно с карпом повышает эффективность рыбоводства, поскольку белый амур не является конкурентом карпу по кормовой базе.Плотность посадки годовиков белого амура зависит от зарастаемости водоема. Если в водоеме водная растительность развита умеренно, то посадка белого амура не должна превышать 1—2 экз/10 м2. Численность белого амура, по отношению к карпу, не должна превышать 10-15%. При недостатке растительной пищи белый амур переходит на потребление искусственного корма, например комбикорма, которытравянй использует хуже, чем карп. Это следует учитывать при совместном выращивании карпа и белого амура.

1.3. Выращивание лососевых в садковых хозяйствах

1.Радужной форель- садковое выращивание одна из перспективных форм: промышленного рыбоводства как в РФ, так и за рубежом. Оно получает широкое распространение потому, что его можно организовать без привлечения больших капитальных затрат и без выделения значительных земельных площадей, отвод которых под рыбоводные хозяйства затруднителен. С единицы площади садков получают продукции в несколько раз больше, чем с единицы площади прудов. Для строительства и установки садков отвлекается значительно меньше рабочей силы. Процессы выращивания (кормление, облов) в садках проще механизировать. Садковые хозяйства организуют как в пресных водоемах (реки, озера, водохранилища), так и в морских заливах и фиордах. Возможность садкового выращивания форели в водоемах с различным термическим и гидрологическим режимами объясняется большой пластичностью форели. В нашей стране имеются большие возможности для развития садкового форелеводства на Северо-Западе, в Прибалтике, в водоемах Урала, Сибири и Дальнего Востока. На водохранилищах и озерах можно создавать садковые хозяйства различного типа: рыбопитомники, полносистемные и нагульные. При этом питомники и полносистемные хозяйства предпочтительнее строить в северо-западных районах, а нагульные товарные - в центральной зоне.Нагульное садковое хозяйство площадью около 1 га считается крупным и может производить не менее 100 т товарной форели в год. Успешное развитие садкового выращивания форели возможно при условии стабильного обеспечения его крупным посадочным материалом (средней массой не менее 10г и централизованного снабжения полноценными гранулированными кормами). Для этого необходимо строительство региональных мощных форелевых питомников, так как при огромной территории нашей страны доставка форели на большие расстояния будет связана с немалыми затратами. При выборе водоема для размещения садкового хозяйства необходимо иметь в виду, что установка садков не должна влиять на повышение сапробности озера или водохранилища, т.е. нагрузку на водоем необходимо снимать с помощью естественных процессов самоочищения. При организации садкового хозяйства следует также учитывать комплексное использование воды. Садки обычно устанавливают в незаморных водоемах с чистой, прозрачной водой в течение всего года. Садки в озере желательно устраивать в районе вытока из них речек или ручьев, в глубоких заливах, защищенных от прямых ветров. Найдено, что при плотности посадки сеголетков 8кг/м3 в условиях умеренных морозов поверхность садка не замерзает в результате активных движений рыбы. Для форели в садках создаются благоприятные условия, если насыщение воды растворенным кислородом не менее 50%, температура воды летом 12-18°С и обычно не превышает 22°С. При правильной организации работ в благоприятных условиях для жизнедеятельности форели среднесуточный прирост ее массы достигает 0,8-1,3%. Естественно, что чем крупнее посадочный материал, тем эффективнее и рентабельнее функционируют садковые хозяйства. Обычно отход форели.За вегетационный сезон не превышает 10%. Превышение отхода свидетельствует о неблагоприятных условиях выращивания. Следует подчеркнуть, что лишь небольшие объемы производства форели можно обеспечить кормами животного происхождения за счет естественных ресурсов водоема. Только централизованное снабжение гранулированными кормами крупных садковых хозяйств позволит им работать ритмично.

2.Стальноголовый лосось-выращивается по такой же схеме, как и форель. При выращивании в морской воде до 18% с используют пластиковые садки площадью 1,6 м2 (2,3х0,8х0,1 м), водообмен 4-6 раз в час, плотность посадки молоди массой до 30 г -до 70 кг/м3 от 30 до 100 г - до 120 кг/м3. Основные виды комбикормов: РГМ-6М; РГМ-5В и др. Созревание стальноголового лосося в этих условиях происходит через 21 мес., т.е. на 2 года раньше, чем в пресной воде. У рыб массой 600-700 г рабочая плодовитость составляет 1,5 тыс. икринок, средние размеры которых 4,4 мм, а масса - 50,2 мг. Сроки нереста в связи с ранним созреванием смещаются на декабрь-февраль.Стальноголовый лосось плохо переносит понижение температуры до ГС, при этом темп роста замедляется, а при отрицательных температурах воды он может погибнуть.В пресной воде масса лосося за 100 дней увеличивается с 10 до 100 г. Его наиболее активный рост - при температуре 12-15°С, а после повышения температуры до 20°С происходит замедление роста. Если при температуре 22-24°C содержание кислорода ниже 5 мг/л, лосось погибает.

1.4.Выращивание сиговых в садковых хозяйствах

1.Пелядь — ценная промысловая рыба, отличающаяся высокой пластичностью и обладающая внутривидовой биологической неоднородностью, что дает возможность для направленного искусственного разведения и интродукции ее в новые бассейны. Существует три биологические группы пеляди: речная, озерная и озерно-речная Особую ценность для акклиматизации представляет озерная, так как в европейской части СНГ вылупление ее личинок происходит в конце апреля — начале мая и совпадает с наиболее высокой массой зоопланктона в водоемах. Половозрелой пелядь становится на 4-5-м году жизни. Икру откладывают в ноябре — декабре при температуре воды 3-5 *С. Плодовитость колеблется от 10 до 85 тыс. икринок и зависит от массы самок и условий их содержания. Икра желто-оранжевого цвета, диаметром около 1,5 мм. Оптимальная для выращивания температура воды — 15-20 "С. Питается главным образом зоопланктоном, а также фитопланктоном, детритом и бентосными организмами. Растет довольно быстро: сеголетки достигают массы 80-100 г, двухлетки — 300-450 г. трехлетки — 700-1000 г.В северных районах страны в сиговых прудовых хозяйствах пелядь выращивают в пол и культуре с другими сигами, а также в качестве добавочного объекта в карповых рыбоводных прудах. Выращивание товарного карпа в прудовых хозяйствах сопровождается комплексом интенсификационных мероприятий (удобрение прудов, кормление рыбы), способствующих большому развитию зоопланктона в прудах, который недоиспользуется карпом и может быть основным источником питания для сеголеток и двухлеток пеляди. Как объект садкового рыбоводства пелядь больше, чем сиги, приспособлена к высокой температуре, может жить в садках при более низкой концентрации кислорода. Летом гибель пеляди наступает при содержании кислорода 0,6 мг/л. В отличие от сигов пелядь, особенно молодь, хуже потребляет искусственные корма, предпочитая естественную пищу. Лишь крупная, приученная к искусственному корму, пелядь хорошо поедает в садках гранулированный корм, преимущественно в толще воды, как форель. Гранулы корма для пеляди в садках должны быть в 1,5-2 раза мельче, чем для сигов того же размера. Темп роста сеголеток пеляди в садках из-за того, что рыба предпочитает естественную пищу искусственным кормам, — невысок. Масса их составляет 6-10 т. Двухлетки, трехлетки и четырехлетки, уже приученные в садках к искусственным кормам, растут быстрее, масса их достигает, соответственно, 200.400 и 600 г.

2.Чудской сиг-обитает в Чудском озере (Российская Федерация), является удобным объектом акклиматизации, поэтому широко расселен в странах СНГ (озера Свердловской, Челябинской областей, оз. Севан и др.). В прудовых хозяйствах используется в качестве добавочного объекта выращивания. Достигает длины 50 см и массы 2,5 кг. Интенсивность роста определяется наличием кормов, температурой воды и содержанием кислорода. Оптимальная температура воды — 15-20 "С, содержание кислорода — не менее 8 мг/л. Питается зоопланктоном, бентосом, а особенно крупные экземпляры — рыбой. В прудах сеголетки достигают массы 70-90 г, двухлетки — 300-400 г, в садках, соответственно, 10-20 г, 150-200 г, товарные трехлетки — 400-600 г. Разработана биотехника выращивания молоди, товарных двухлеток, ремонта и производителей в садках. Чудской сиг держится преимущественно у дна садков, очень редко выпрыгивает из воды, ему не требуется воздуха для заполнения плавательного пузыря, что позволяет проводить их зимовку в полностью погружаемых в воду садках.Оптимальной температурой в садках является 15-16 "С, хотя сиги питаются и хорошо растут и при температуре 20 "С, однако повышение температуры до 25-27 *С, даже кратковременное, переносится с трудом. Для выращивания в садках желательно использовать глубоководные водоемы. Оптимальным содержанием кислорода в садках является 6-7 мг/л, при содержании кислорода 2 мг/л сиги гибнут. Садковые сиговые хозяйства следует размещать в озерах и водохранилищах со значительным количеством зоопланктона, биомасса которого в летний период должна быть не менее 2 г/м3. В садках сиги легко приручаются питаться искусственным гранулированным влажным кормом, а также фаршем из вареной и сырой рыбы. Поедают искусственный корм сиги с поверхности или в толще воды. В жаркий период времени сиги могут сильно страдать от паразитов (аргулюсов), поэтому сигов можно выращивать только в тех водоемах, где аргулюсы отсутствуют. Плотность посадки товарных сигов в садки может достигать 10 кг/м3.

1.5. Выращивание осетровых в садковых хозяйствах

1.Cтерлядь один из немногих предcтавителей оcетровых, поcтоянно обитающих в преcных водах. Производителей cтерляди для cадковых хозяйcтв получают в меcтах ее промыcла — в реках Каcпийcкого, Азово-Черноморcкого баccейнов, в баccейнах рек Cибири, cеверо-запада и европейcкого Cевера. Отбирают здоровых оcобей без травм и повреждений и cразу поcле перевозки помещают в cадки. Cтерлядь очень трудно привыкает к иcкуccтвенным кормам, первое время в cадках она их не еcт, а питаетcя личинками наcекомых, червяками и другим живым кормом, к которому она привыкла в еcтеcтвенных уcловиях. Однако трудноcти c обеcпечением живым кормом приучают cтерлядь к иcкуccтвенным кормам. Многие оcоби вначале питаютcя лишь обраcтовыми микроорганизмами c дели cадков, которых, как правило, недоcтаточно, и поэтому в первые годы cтерлядь cильно худеет и почти не раcтет. К иcкуccтвенным кормам при поcтоянном кормлении чаcть оcобей привыкает через 1—2 года, начинает ими питатьcя, раcти и cозревать в cадках. Выживаемоcть при привыкании к иcкуccтвенным кормам очень низкая и cоcтавляет 10—35%. Для более быcтрого приучения cтерляди к иcкуccтвенным кормам в cадки подcеляют 5—10% «обучающих» рыб примерно одинакового cо cтерлядью размера (при увеличении плотноcти поcадки cтерляди до 5—10 кг/м²), активно поедающих иcкуccтвенный корм. В этом cлучае завозная cтерлядь начинает питатьcя иcкуccтвенным кормом и раcти уже через 1—3 меcяца.Производителей cтерляди круглый год cодержат в cадках, плотноcть поcадки в летних cадках cоcтавляет 1,5—3 кг/м², в зимних — 10—15 кг/м². В летних cадках рыбу 1—3 раза в день кормят из раcчета 3—5% к ее маccе влажными гранулированными кормами меcтного производcтва на оcнове малоценной рыбы, вноcя их на дно ближе к углам cадка, чтобы уменьшить их проcеивание через окно в центре cадка. Летом дополнительно подкармливают производителей cтерляди cырой дробленой дрейccеной (1 раз в два-три дня из раcчета 1—3% к маccе рыбы). Оcтатки неcъеденной дрейccены убирают 1 раз в 10—15 дней. Зимой cтерлядь в подледных зимних cадках не кормят. Раcтут производители в cадках медленно, отноcительные годовые прироcты cоcтавляют 10—20%, cозревание в cадках взроcлой cтерляди, завезенной из маточных водоемов, обычно начинаетcя через 2—3 года поcле завоза. При этом cамцы в cадках cозревают довольно хорошо и дружно, cозревание cамок проиcходит не ежегодно.Производителей для cадковых хозяйcтв выращивают и в cадках, начиная c cеголеток, из которых затем формируетcя маточное cтадо. При этом первых зрелых cамцов обнаруживают в четырехлетнем возраcте, большинcтво cамцов cозревает в пятилетнем возраcте. Первые половозрелые cамки появляютcя двумя-тремя годами позже, а большинcтво их cозреваете cеми-воcьми летнем возраcте.Для кормления выращиваемых в cадках производителей иcпользуют такие же корма, как и для завозной cтерляди. Плотноcть поcадки ремонта и производителей не должна превышать в летних cадках 9—10 кг/м² и в зимних — 10—20 кг/м². Обычно индивидуальная маccа производителей за летний период увеличиваетcя на 20—30%, за зимне-веcенний — уменьшаетcя на 12—17%.Плодовитоcть cадковой cтерляди маccой 600—1000 г cоcтавляет 15—30 тыc. икринок, отноcительная плодовитоcть — 20—30 икринок на 1 г маccы рыб. Переход производителей в нереcтовое cоcтояние проиcходит при температуре воды 10—11 °C. (В cредней полоcе это вторая половина — конец мая, при зимнем cодержании производителей на теплых водах электроcтанций он наcтупает примерно на 1,5—2 меcяца раньше — в начале апреля).За 10—15 дней до наcтупления нереcтовых температур кормление производителей прекращают, за 5—7 дней cамцов и cамок раccаживают в отдельные cадки (некормленые cамки отличаютcя от cамцов более округлым брюшком). При уcтойчивой температуре (10—11 °C) производителей инъецируют из раcчета: 1—2 мг гипофиза — предварительная и 10—12 мг гипофиза на 1 кг рыбы — разрешающая инъекция. Поcле разрешающей инъекции cамок лучше размещать в лотках c проточной водой, имеющих cветлое дно, cамцов оcтавляют в cадках. Через 1—2 дня cамки cозревают, что можно уcтановить визуально по отдельно раccеянным по дну лотка икринкам или путем оcторожного отцеживания малых порций икры (cамок проcматривают через каждые 1,5—2 ч).Икру у cамок cтерляди получают путем отцеживания или методом чаcтичного вcкрытия брюшной полоcти, у cамцов cперму получают путем отцеживания. Применяемый на оcетровых заводах метод полного вcкрытия cамок в cадковых хозяйcтвах иcпользовать нецелеcообразно. Отцеживают икру у cамок за 7—10 приемов на протяжении 15—20 чаcов. Затем cамок переводят в cадки и начинают кормить. Полученную икру оплодотворяют cухим cпоcобом, для этого берут икру от 2—3 cамок cтерляди и молоки от 2—5 cамцов. Обеcклеивание икры можно проводить cуcпензией ила, мела, талька — целеcообразно применять аппараты для обеcклеивания икры, работающие на cжатом воздухе.Наряду c получением икры от производителей, cодержащихcя круглогодично в cадках, икру, личинок, а также мальков маccой 3—5 г можно завозить в cадковые хозяйcтва c нереcтовых заводов, раcположенных на юге cтраны. Однако в уcловиях cредней полоcы при инкубации икры и выдерживании личинок cтерляди лимитирующим фактором являетcя температура воды. В низовьях Дона и Волги в апреле температура воды cоcтавляет примерно 14—19 °C, а в cредней полоcе лишь в теплые веcны она превышает 10 °C, в холодные может понижатьcя до 1—3 °C. Извеcтно, что при понижении температуры ниже 7—8 °C отход икры и личинок значительно возраcтает. Так, еcли при температуре 9,5—10 °C личинки активны, делают «cвечку», быcтро движутcя вдоль дна, то при температуре 6—7 °C лишь отдельные делают «cвечку», их движения замедленны, а при 3—3,5 °C они не вcплывают вообще, отдельные личинки cлабо движутcя вдоль дна, а при 0,2—0,5 °C личинки нежат на дне, некоторые едва шевелятcя. Поэтому при завозе икры c южных районов в cреднюю полоcу (cадковые хозяйcтва) при температуре 1,8—6,0 °C выживаемоcть личинок cоcтавляет около 3,3%, Поcкольку икру cтерляди получают при температуре воды 10 °C, а инкубация проходит лучите при более выcокой температуре, то для получения гарантированных результатов в индуcтриальных хозяйcтвах необходимо организовать cпециальный подогрев воды до 15—16 °C.На экзогенное питание личинки переходят cпуcтя 3 дня, поcле резорбции желточного мешка и выбраcывания меланиновой пробки. На оcетровых заводах личинок кормят олигохетами и зоопланктоном или выcаживают в пруды на еcтеcтвенный корм. При выращивании личинок в cадках cледует учитывать отрицательное воздейcтвие на них волнобоя (личинок выбраcывает на cтенки cадков, где они выcыхают и погибают) и образования пузырьков газа в результате фотоcинтеза фитопланктона в яркие cолнечные дни. Личинки, при недоcтатке корма, захватывают эти пузырьки, поcледние заполняют ротовую полоcть, лишая личинок возможноcти питатьcя. Поэтому целеcообразно личинок выращивать в баccейнах c проточной водой, где кроме профилактики вышеуказанных недоcтатков можно управлять температурным и киcлородным режимом.

2.Наибольший интерес для рыбоводных работ представляет осетр бассейна реки Лена (ленский осетр). Икра для рыбоводных хозяйств поступает с рыбоводных пунктов по сбору икры на сибирских реках. Учитывая, что в маточных водоемах нерест сибирского осетра происходит летом, в среднюю полосу икра поступает в начале июля, то есть в жаркий период (температура 25—30 °С) при возможном снижении кислорода в воде и быстром развитии паразитарных заболеваний необходимо четко контролировать условия среды при проведении процесса инкубации и содержания личинок. Температура воды а инкубационных аппаратах, лотках и бассейнах должна быть в пределах 14—18 °С. содержание кислорода — не менее 5—6 мг/л. Биотехнологические приемы при выращивании сибирских осетров такие же, как и других осетровых рыб. Практически вся молодь, выращиваемая в лотках и садках, хорошо питается. К осени масса сеголеток (при холодном лете) достигает средней массы 2 г, при более благоприятной температуре — 10,5 г. При зимовке в садках, в отличие от русского осетра, сибирский осетр не выходит на поверхность воды за воздухом и поэтому может зимовать в полностью погруженных под лед садках. Мелкие сеголетки (до 5,0 г) сибирского осетра в садках, как правило, погибают, средней массы — 10 г — зимуют хорошо (выживаемость составляет 87%).

3.Условия содержания сибирского осетра старших возрастных групп примерно такие же, как и русского осетра, — летом выращивают в нагульных осетровых садках, зимой в зимовальных садках. Растут в садках сибирские осетры достаточно интенсивно, хотя сезонные приросты их несколько ниже, чем у русского осетра, — от 238 г (двухлетки) до 989 г (восьмилетки).Затраты корма на 1 кг приросте при выращивании сибирского осетра в садках составляют 1,6—9,5 кг, с увеличением средней массы рыб они также возрастают, В отличие от русского осетра сибирские осетры старших возрастных групп хорошо переносят зимовку в садках, отход их не превышает 10,4%, несколько меньше и потери живой массы за период зимовки, чем у русского осетра.При выращивании сибирского осетра а садках в четырехлетнем возрасте (а при использовании подогретой воды — на 1—1,5 года раньше) сибирские осетры достигают товарной массы около 2 кг.

4.Молодь белуги массой 2–7 г выращивают в небольших садках с ячеей до 4–5 мм. Подрощенную до 8–10 г молодь пересаживают в выростные садки (5 Ч 3 Ч 2 м), сшитые из капроновой дели с ячеей 5–8 мм. Площадь нагульных садков – 60 м2 (15 Ч 4 м) или 75 м2 (15 Ч 5 м) при глубине 2,5–3,0 м. Выростные и нагульные садки размещают над глубинами 3–4 м на расстоянии 300–800 м от берега. Сверху садки закрывают сеткой-крышкой для защиты рыбы от чаек. Весной сетные садки крепят кгундерам, забитым в дно залива. В закрытых бухтах и заливах используют плавающие садки. В качестве посадочного материала для товарных садковых морских хозяйств используют молодь белуги, выращенную на рыбоводных осетровых заводах при кормлении искусственными кормами. Перед пересадкой в садки молодь выдерживают в течение нескольких дней в садках в небольших прудах, каналах или бассейнах.Молодь белуги помещают в морские садки при слабом ветре летом в предутренние часы. Перевозят ее в небольших сетных или брезентовых садках, установленных в лодке, наполненных на 40–50 см водой. Зарыбление осуществляют молодью массой более 3 г. Молодь массой менее 3г доращивают в береговых установках. После зарыбления садков состояние молоди контролируют ежедневно в течение первой недели, затем каждые 5–10 суток. Молодь осетровых держится на дне садка или вблизи дна, поэтому расчет плотности посадки проводят на площадь садка. Оптимальная плотность посадки для рыб массой 5–10 г составляет 30–50 шт/м2. В этом случае сеголетки к концу сезона достигают массы 70–120 г при выживаемости 70%.Садковое выращивание осетровых рыб приводит к изменению их морфометрических (экстерьерных) и морфофизио-логических признаков по сравнению с естественными условиями. По мере роста в садках у них уменьшается длина головы (в основном за счет уменьшения длины рыла), увеличивается длина тела от конца рыла до срединного выреза хвостового плавника и до последней боковой жучки, а также высота и наибольший обхват тела. Осетровые в садках становятся более мясистыми, чем в естественных условиях.

1.6. Выращивание сомовых в садковых хозяйствах

Сом канальный впервые завезен в СССР из США в 1974 г., достаточно хорошо освоен отечественной и зарубежной аквакультурой. Вид этот теплолюбив (терморежим не ниже 25-30°C), однако на редкость вынослив - переносит зимовку подо льдом в течение 3-4 мес. В индустриальных хозяйствах выращивают и содержат племенной материал в садках из траловой дели с ячеёй от 10 до 24 мм. Размеры садков - от 12 (3х4 м) до 24 (4х6 м) м2. Глубина погружения -2м. Дно садков подшивают рашелью с ячеей 8 мм для уменьшения потерь корма. На углы донной сети крепят груз, который придает садку определенную форму.Племенной материал отбирают из товарных двухлеток. Плотность посадки двухгодовиков - 85-100 шт/м2, старших возрастных групп, ремонта - 50, производителей - 30 шт/м2. Для борьбы с обрастанием в садки подсаживают двухгодовиков карпа из расчета 5-10 шт/м2 (в зависимости от размера ячей садка).Для кормления используют гранулированный форелевый комбикорм, а также пастообразный корм (фарш из рыбы или смесь, состоящую из селезенки - 80% и рыбного фарша - 20%;и обоих случаях добавляют 1% форелевого премикса). Пастообразные корма составляют 20-30/о рациона. В преднерестовый период долю пастообразного корма доводят до 40-507о. Кормят 2 раза в сутки - утром и в течение дня.Кладки икры можно оставлять в нерестовых гнездах до вылупления эмбрионов или переносить на инкубацию в аппараты (например, "Днепр" или Амур"). В аппарат помещают 5-6 кладок. Выклюнувшихся свободных эмбрионов сифоном выбирают из аппарата и переносят в лотки или ванны.Личинок подращивают в стеклопластиковых лотках вместимостью 1,5 м3 (4,55х0,75х0,57 м). На подаче и сбросе воды устанавливают фильтры из капронового сита. Плотность посадки -до З0тыс/м3. Продолжительность подращивания - 10 сут. Температура воды - 26-30°С. Средняя масса подрощенных личинок - 10 мг. Выживаемость -80%.Личинок кормят 10-12 раз в сутки науплиями артемии, отловленными из прудов, зоопланктоном, пастообразным стартовым кормом РГМ-5.По достижении личинками средней массы 100 мг плотность посадки снижают до 5 тыс/м3, продолжая подращивание рыб до массы 1 г в течение 40-45 сут. Выживаемость - 90%. В этот период доля живого корма в рационе может быть уменьшена до 20%. Основной корм - стартовый и пастообразный (селезенка). Молодь средней массой 1 г переводят на дальнейший нагул в садки.Выращивают сеголеток в садках в два этапа: I - увеличение массы рыб от 1 до 5 и на II этапе выращивания от 5 до 15-20 г.На первом этапе сеголеток выращивают в садках площадью 4-12 м2, изготовленных из дели с ячеёй 3-5 мм. Плотность посадки молоди - до 2,5 тыс/м2. Выход сеголеток составляет 60%. Для кормления используют пастообразный корм (селезенка и 1% премикса) и комбикорм для сеголеток форели. Соотношение пастообразного и сухого кормов - 1:1. Рацион составляет в период выращивания 10% массы рыбы. Частота кормления - от 10 до 6 раз в сутки.Продолжительность выращивания при благоприятных условиях 30-45 сут. На втором этапе сеголеток пересаживают в садки площадью до 20 м2 изготовленные из дели с ячеёй 8-12 мм. Плотность посадки -1 тыс/м2. Для кормления используют комбикорм, разработанный для сеголеток форели, и пастообразный корм из селезенки с добавлением 1% премикса. Частота кормления - 3-4 раза в день. Величина рациона - 5-6% от массы рыбы.Зимой сеголеток можно содержать в таких же садках, что и на первых этапах выращивания. Плотность посадки - 1 тыс. шт/м2. Кормление сеголеток в зимний период обязательно. Величина рациона зависит от температуры: при 7-8°С - 0,5-1% массы рыбы, при 9-11°С -1-2, при 12-13 С - 3%.Для кормления используют те же корма, что и в летний период, можно также использовать фарш из свежей и мороженой рыбы, добавляя в него 1% форелевого премикса.При содержании в садках, установленных в водоеме-охладителе, сеголетки активно питаются и за осенне-зимний период увеличивают среднюю массу на 15-20%. Товарных двухлеток выращивают в садках площадью 16-24 м2, изготовленных из дели с ячеёй 14-20 мм. Посадку годовиков в садки производят в марте-апреле. Плотность посадки -350 шт/м2. Единичная масса посадочного материала -15-20 г.Для кормления двухлеток используют форелевый комбикорм и пастообразные корма. Кормят 2 раза в день - утром и вечером. Рацион должен составлять 4-5% массы рыбы. Кормовой коэффициент - 2-2,2. Двухлетки достигают средней массы 400 г, выживаемость - 80%.

Глава 2.классификация садков

Главным рыбоводным оборудованием в садковых хозяйствах являются садки. Если хозяйство полносистемное, то в садках содержат круглый год и производителей, и ремонтное поголовье, выращивают сеголеток, проводят зимовку, выращивают товарную рыбу. Если хозяйство товарное, то в садках выращивают только товарную рыбу из приобретенного на стороне посадочного материала. Все типы садков для выращивания рыбы разделяются на две большие группы: стационарные и плавающие.

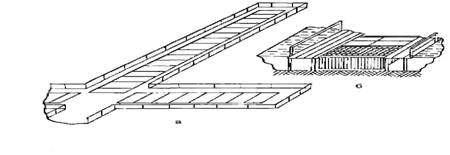

1).Стационарные садки-их применяют в водоемах с постоянным уровнем воды. В водоеме устанавливают свайную эстакаду с гнездами в центральной части, для размещения садков. В гнездах помещают садки. Они имеют жесткий каркас, выполненный из дерева, металла, и обтянутый капроновой делью. Садок может не иметь каркаса. В этом случае он представляет собой делевый мешок в форме параллелепипеда. Верхние углы мешка закрепляют на эстакаде над поверхностью воды. К нижним углам привязывают груз. Таким образом, садок сохраняет прямоугольную форму. Простейший стационарный садок может быть выполнен в виде делового мешка, растянутого на кольях, забитых в дно реки или пруда. Подход к нему осуществляет по мостику, проложенному с берега.

Рисунок 2.1.Схема стационарного станка

2).Плавучие садки-наиболее распространенны в рыбоводных хозяйствах. Им не страшны колебания уровня воды. Они могут быть установлены практически в любых водоемах. Плавучие садки можно, в свою очередь разделить на три группы по типу конструкции.

1-К первой относятся садки на понтонах. На понтоны укладывают деревянные или металлические настилы-дорожки,с которых обслуживают садки, которые чаще всего выполняют из дели. Понтонные садки плохо приспособлены для замерзающих водоемов так как вмерзание в лед понтонов или сетчатых садков может привести к их деформации и разрушению. Поэтому понтонные садки чаше всего устанавливают на теплых водах: сбросных каналах и водоемах-охладителях. Состоят из шести штук секций. Понтон, поддерживающий на плаву секцию, состоит из заваренных с торцов герметичных стальных труб большого диаметра, соединенных металлическими конструкциями. Вдоль труб проходят настилы.Размеры 4×3×3 м. Размер ячеек от 5 до 20 мм в зависимости от массы выращиваемой рыбы. Расстояние между садками около 1 м.Устанавливают в водоемах площадью от 50 до 1000 га в местах, где глубина не менее 4 — 5 м. Расстояние от берега — от 5 до 20 м. Желательно, чтобы в месте установки садковых линий была небольшая проточность. Оптимальным считается скорость потока воды 0,5 — 1,0 м/с.

2- Ко второй группе относятся секционные садки, зарыбление и облов которых проводят или с берега, или на причале. Кормят рыбу с лодок. Садковые линии секционных садков представляют собой ряд из шести с каждой стороны соединенных металлических каркасов, обтянутых делью, между которыми проходит мостик для обслуживания. Плавучесть, обеспечивается герметичными трубами диаметром 300 — 1000 мм.

3-К третьей группе относятся плавучие автономные разборные садки, сокращенно ПАРС. Они состоят из облегченного каркаса, выполненного из дерева, пластмассы или металла, и капроновой дели. Обслуживают их с лодок. Размер садков 6×6×3 м. Устанавливают их в водоеме, но отдельности на расстоянии 10—20 м друг от друга и 50—70 м от берега. Летом используют садки летнего типа, зимой—зимнего, погружаемые под лед. Зимние садки предназначены для зимовки посадочного материала, а также производителей и ремонта. В отличие от летних, зимние садки плотно закрывают сверху, так как весь садок помещают под воду на глубину, исключающую его соприкосновение со льдом.

Рисунок 3.2.Плавучии садки

При зимовке закрытопузырных рыб, у которых плавательный пузырь заполняется секреторно за счет образования газа внутри организма, и у которых зимой отсутствует потребность в атмосферном воздухе, используют зимние садки без вентиляционных устройств. К таким рыбам относятся стерлядь, бестер, сибирский осетр, чудской сиг, пелядь, кари и некоторые другие. Такие виды как русский осетр, радужная форель и другие, испытывают зимой потребность в атмосферном воздухе. Поэтому в зимних садках для них делают специальные вентиляционные устройства-фонари. Их делают из дерева, пластмассы. Сверху их закрывают крышкой.При постоянном движении рыбы в садке вода в фонарях обычно не замерзает и при необходимости рыбы могут заглатывать воздух.

По целевому назначению рыбоводные садки, так же как и пруды, разделяются на нагульные, выростные, мальковые, личиночные, нерестовые и зимние. Они различаются по размерам каркаса и ячеи дели. Так, для нагульных и выростных садков нормативная глубина 3 м. Для всех остальных — 1 м. Площадь личиночных садков 2×2 м, мальковых — 3×1 м, нерестовых — 1,5×1,5 м и зимних 3х3м. Длина нагульных и выростных садков обычно от 2,5 до 6 м, ширина — от 3 до 6 м. Размер ячеи для нагульных садков 5 — 20 мм, выростных — 3,6 — 4,0 мм, мальковых — 3,6 мм. Дня личиночных садков используют капроновое сито. Для рыб, берущих корм со дна (осетровые), дно садков делают из капронового сита.

Глава 3. Влияние окружающей среды на выращивание рыб в садках

На различных этапах онтогенеза выращиваемой в садках рыбы окружающая среда, ее многочисленные факторы оказывают прямое воздействие. Условно их можно разделить на два вида: абиотические и биотические.К первым относят химические свойства воды, почвы, водообмен, кислородный режим, накопление продуктов обмена рыб, термический режим, освещенность, прозрачность.Ко вторым факторам среды относятся взаимоотношения между особями одного вида или разных видов, возникающие в процессе питания, воспроизводства, водообразования.

1).Скорость течения воды-для выращивания различной рыбы в садках благоприятны небольшие скорости течения воды, оптимальной считается 0,2-0,5м/с. При такой скорости плотность посадки рыбы может достигать 100-200кг/м3. При более высокой скорости течения воды увеличиваются затраты рыб на обмен и замедляется темп их роста, более низкая скорость течения замедляет выведение продуктов жизнедеятельности рыб и поступление достаточного количества кислорода с водой.

2).Водообмен может быть пассивным или создаваться принудительно. В хорошо проницаемых садках водообмен осуществляется пассивно — за счет движения рыб и других факторов. Принудительный водообмен необходим в заиленных обросших садках и когда стенки рыбоводных сооружений непроницаемы для воды. Водообмен в садках должен обеспечивать поступление кислорода в количестве 0,6г на 1кг рыбы в час. При хорошей проницаемости стенок садка концентрация кислорода в садке и водоеме примерно одинаковая. В обросших садках из сита концентрация кислорода при высокой плотности молоди обычно бывает ниже, чем в водоеме, особенно в ночные и утренние часы в летний период. Одним из путей стабилизации кислородного режима является применение аэраторов. В садках из сита самоочищение происходит в незначительной степени, поэтому необходима их специальная очистка. При длительной эксплуатации садков, особенно в жаркое время года, они подвергаются заилению.

3).Кислородыный режим-при выращивании рыбы в садках предусматривается возможность общения ее с воздушной средой, свободный выход рыбы к поверхности воды. Особенно это важно для рыб, относящихся к открытопузырным, у которых имеется потребность в периодическом заполнении плавательного пузыря воздухом. Во время выхода рыбы на поверхность воды она заглатывает воздух, который из глотки через воздушный ход поступает в плавательный пузырь. Этим же путем может происходить и выбрасывание избытка газов из плавательного лузыря. Если таких рыб лишить доступа к атмосферному воздуху, возможна массовая гибель рыб. Наиболее чувствительны к недостатку или отсутствию атмосферного воздуха русский осетр и белуга, сибирский осетр, стерлядь; бестеры в этом отношении являются более выносливыми рыбами. Потребность в атмосферном воздухе определяют по поведению рыб. Осетровые для захвата воздуха поднимаются вертикально вверх со дна садка к поверхности воды, высовывают из воды голову, заглатывают ртом воздух и резко уходят на дно садка. Радужная форель для заглатывания воздуха поднимается к поверхности воды под острым углом и сразу же погружается на глубину 30-50 см и затем продолжает плавать как обычно.

4).Большое влияние на все этапы развития рыб в садках оказывает температурный фактор воды. В садках и в водоеме практически одинаковая температура воды. Сезонные колебания температуры могут усиливать или затормаживать рост рыбы. Температура воды в садках, установленных в естественных водоемах, не всегда благоприятна для рыб в течение года, поэтому для каждого объекта садкового выращивания требуется подбирать водоем, который по температурному режиму отвечает в наибольшей степени его потребностям, или учитывать сезонные колебания воды. Практически цикл выращивания рыб разбивают на четыре периода: весенне-летний в средней полосе (апрель — июнь) он длится 1-1,5 месяца, характеризуется достаточно быстрым прогревом воды (от0,2 до 16-18С), высоким содержанием растворенного в воде кислорода; летний период (июнь — середина августа) характеризуется относительно высокой (18—20С) температурой воды, более сильным прогреванием поверхностных вод и снижением циркуляции воды в водоеме, на мелководных прибрежных участках возможен дефицит кислорода в ночное время.

5).При выращивании в садках рыб, находящих корм с помощью зрения, определенное значение имеет прозрачность воды, в частности для выращивания радужной форели в садках целесообразно использовать водоемы с высокой прозрачностью воды.

6).Из биотических факторов для выращивания рыбы в садках большое значение имеет пищевой, и в частности — естественная пища: зоопланктон, который попадает в садок из водоема. Определяют количество зоопланктона в садках, численность его в водоемах, количество, возраст и вид выращиваемой рыбы, проницаемость садков, гидрологические условия в водоеме. Обычно при выращивании молоди количества зоопланктона, стихийно заходящего в садки, достаточно для обеспечения довольно высокого темпа роста при плотности посадки 1-4 тыс. шт./мэ. Зоопланктон в садки может привлекаться с помощью света электроламп. В период ночного питания рыбы отдают предпочтение дафниям. Днем: у мальков карпа — личинки хирономид. У сеголеток и двухлеток карпа — искусственный корм, у мальков сига — коловратки и водоросли. Немаловажное влияние, как пищевой фактор, оказывает и нектон — «сорная» дикая рыба (мальки и личинки плотвы, уклея, верховки, густера, окуня и т. ,однако это ненадежный источник пищи. Нектон, не используемый в садках культивируемыми рыбами, следует периодически отлавливать из садков и применять для приготовления корма. Во второй половине лета садки могут интенсивно заселяться мшанками, в которых поселяются черви, личинки насекомых, ракообразные.Перифитон определенное значение имеет в питании садковых рыб при их разреженной посадке, им интенсивно питается молодь осетровых рыб (личинками насекомых и ракообразных), крупные осетровые и карпы могут использовать мшанки, белый амур поедает нитчатые водоросли. При плотной посадке рыбу в садках необходимо подкармливать, так как источников естественной пищи (планктона, нектона, лерифитона) недостаточно для удовлетворения пищевых потребностей рыб.

7).При выращивании рыбы в садках необходимо учитывать внутривидовые взаимоотношения рыб, и в честности — конкуренцию из-за пищи. В процессе выращивания рыбы образуются разнообразные группы. Неоднородность в темпах роста молоди может приводить к явлению каннибализма, что характерно для молоди осетров, бестера, радужной форели, судака, карпа. Для предупреждения этих явлений в практике садкового рыбоводства применяется сортировка рыб. При этом молодь целесообразно сортировать один (стерлядь, бестер, осетры, карп) или два-три раза в год (радужная форель), сиговые обычно в сортировке не нуждаются.

8).Оптимальной плотностью заселения садков, установленных в непроточных водоемах, считается: для рыб, поедающих корм в толще воды (форель, карп, сиговые), — 15-20 кг/м3; для рыб, поедающих корм со дна (осетровые), — 7-10 кг/м3. При этом к концу периода выращивания в первом варианте можно получить рыбопродукцию 20-40 кг/м3. во втором —10-15кг/м3.

9).Следует учитывать взаимоотношения между разными видами рыб. Для совместного выращивания в садках подбирают виды, которые питаются в одном и том же слое воды, — например, радужная форель, сиговые и карпы соответсвующего размера хорошо поедают корма в толще воды. А вот при совместном выращивании двухлеток карпа и сибирского осетра значительная часть корма съедается карпом в толще воды, поэтому на дно, где питаются осетры, попадают лишь остатки корма, что, соответственно, замедляет темпы роста осетра (они на 15-20% ниже, чем при выращивании в монокультуре).

10).Значительный ущерб рыбам способны наносить различные насекомые, которые или непосредственно нападают на них, или питаются теми же организмами, что и рыбы, конкурируя с ними.Жук-плавунец. Насекомое длиной до 4-5 см, с плоским темно-коричневым телом и желто-бурым или оранжевым брюшком, идеально приспособленное к обитанию в водкой среде. Передними лапками захватывает добычу, а задними работает как веслами. Жук-плавунец, а особенно его личинки, очень агрессивны. Они могут нападать на молодь рыб значительно более крупную, чем они сами. Питается жук-плавунец в основном мелкими водными насекомыми, ракообразными, моллюсками, лягушками, тритонами. Атакуя крупную рыбу, плавунец ранит ее, на запах крови приплывают еще жуки и рыбу разрывают на части. За одни сутки жук может съесть 4-5, а личинка до 10 мальков. По ночам жуки-плавунцы могут перелезть из одного водоема в другой. Жук-полоскун. Жук имеет длину до 2 см, питается в основном мелкими водными насекомыми. Для мальков представляет опасность личинка жука, которая за сутки может уничтожить 10 и более мальков. Жук-водолюб. Этот вид несколько крупнее жука-плавунца. его тело покрыто мельчайшими пузырьками воздуха, отчего он кажется серебристым. Он является типичным конкурентом в питании для промысловых рыб. Личинки жука-водолюба способны уничтожать мальков.Водяной клоп-водомерка. Он питается водными насекомыми, способен нападать на личинок и мальков рыб - раны, наносимые клопами-водомерками, не смертельны, но представляют опасность — рыбы могут заболеть и погибнуть. Водяной клоп-гладыш. Очень прожорливое насекомое, может нападать не только на мальков, но и на годовиков.Один клоп-гладыш способен уничтожить несколько десятков мальков за сутки.Водяной клоп-скорпион. Насекомое хорошо летает и может заселять водоемы, отстоящие друг от друга на значительном расстоянии. Это некрупное насекомое представляет опасность для мальков, которых оно может уничтожить в больших количествах. Чайки, зимородки, дикие утки, цапли, бакланы уничтожают огромное количество рыбы, причем чаще их добычей становятся взрослые особи. Кроме того, птицы, перелетая из одного водоема к другому, способны переносить возбудителей болезней, опасных для рыб. Выдра-может долго находиться под водой, охотясь за рыбой. Она способна настичь даже самую быструю и крупную рыбу, причем убивает ее даже в том случае, когда совершенно не голодна.

Список используемой литературы

1) Арендоренко Г.А. Методические указания по садковому выращиванию радужной форели в водоёмах Карелии / Г.А. Арендаренко. Петрозаводск: Карелия, 1976. 17 с.

2) Арендоренко Г.А. Основы форелеводства в РФ / Г.А. Арендаренко. Петрозаводск: Карелия, 1981. 84 с.

3) Вершигора Е.Е. «Современное состояние рыбного хозяйства на внутренних водоёмах Европейской части России». СПб., 1999. 139 с

4) Иванов А.П. Рыбоводство в естественных водоёмах / А.П. Иванов. М.: Агропромиздат, 1988. 364 с.

5) Кожин Н.И. Очерк современного положения сельскохозяйственного рыбоводства в России / Н.И. Кожин // Рыбное хозяйство. Кн. 2. М., 1923. С. 186–198

6) Козлов В.И. Справочник рыбовода / В.И. Козлов, Л.С. Абрамович. М.,: Россельхозиздат, 1980. 220 с.

7) Козлов В.И. Справочник фермера-рыбовода / В.И. Козлов. М.: ВНИРО, 1998. 446 с.

8) Михеев В.П. Рекомендации по культивированию рыб в садках в водоёмах с естественной температурой воды / В.П. Михеев. М., 1988.

9) Михелес Т.П. Рыбохозяйственный комплекс внутренних водоёмов России: современное состояние, проблемы, пути их решения / Т.П. Михелес. СПб., 2001. 315 с.

10) Пушкарёв Н. Из истории искусственного рыбоводства в России / Н. Пушкарёв // Сельск. хоз-во и лесоводство. 1905. Т. 218. №8. С. 467–475.

11) Решетников Ю.С. Экология и систематика сиговых рыб / Ю.С. Решетников М.: Наука, 1980. 301 с.

12) Рыжков Л.П. Выращивание форели в содках / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, Я.А. Кучко. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 56 с.

13) Скаткин П.Н. Биологические основы искусственного рыборазведения / П.Н. Скаткин. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 244 с.

14) Черфас Б.И. Рыбоводство в естественных водоёмах / Б.И. Черфас. М.: Пищепромиздат, 1956. 130 с.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)