СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................

.................................................................... 5

1. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА........................................................ 6

2. ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ И

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.........................................................................

.................................................................................

....... 7

2.1 РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ.............................................. 7

2.2 РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА...................................................... 8

3. СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ПО ВРЕДНОСТЯМ (ТЕПЛОТЕ, ВЛАГЕ, ПАРУ,

ГАЗАМ, ПЫЛИ) ДЛЯ ТЕПЛОГО И ХОЛОДНОГО ПЕРИОДОВ ГОДА............................................................................

. 9

3.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПАРАМЕТРОВ.... 9

3.2 ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ..................................................................

............................................ 16

3.2.1 Оборудование с электроприводом.................................................................

.................. 16

3.2.2 Обслуживающий персонал........................................................................

........................ 16

3.2.3 Искусственное освещение.......................................................................

.......................... 16

3.2.4 Солнечная радиация........................................................................

................................... 17

3.2.5 Прочие..........................................................................

....................................................... 20

3.3 ТЕПЛОПОТЕРИ.....................................................................

................................................... 20

3.3.1 Теплопотери через ограждающие конструкции.............................................................. 20

3.3.2 Прочие..........................................................................

....................................................... 21

3.4 СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ПО ВРЕДНОСТЯМ............................................................ 22

3.4.1 Баланс по теплоте.........................................................................

...................................... 22

3.4.2 Баланс по влаге...........................................................................

........................................ 23

3.4.3 Баланс по газам и пыли............................................................................

.......................... 23

4. ВЫБОР СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА И РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ ГОДА........................................ 27

5. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 28

5.1РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА............................................. 28

5.2 РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.. 28

5.3 РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 32

5.4 РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 32

5.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ВОЗДУХУ, ТЕПЛОТЕ И ХОЛОДУ............................ 34

6. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В H-D ДИАГРАММЕ.................. 35

6.1 ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА............................................................................

........................... 35

6.2 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ............................................................. 35

6.3 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ........................................................ 36

7. ВЫБОР ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОНДИЦИОНЕРА................................................................... 38

7.1 СХЕМА КОНДИЦИОНЕРА....................................................................

............................... 38

7.2 ПРИЁМНЫЕ БЛОКИ БПЭ-3 И БСЭ1-3...............................................................................

.. 38

7.3 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ФР2-3...............................................................................

............... 39

7.4 КАМЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3...............................................................................

........ 40

7.5 ВОЗДУШНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВНО2-3........................................................................ 41

7. 6 КАМЕРА ОРАШЕНИЯ ОКФ-3...............................................................................

............... 41

7.7 БЛОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БП1-3............................................................................... 43

7.8 ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВКЭ1-3...............................................................................

. 43

7.9

ГАБАРИТЫ, МАССА И АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 44

7.9

ГАБАРИТЫ, МАССА И АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................

............................................................. 46

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..........................................................................

..................... 47

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Успешное разрешение задач охраны условий труда, в значительной мере зависит от состояния воздушной среды производственных, жилых и общественных помещений. Физические параметры воздуха: температура, влажность, подвижность, и чистота – влияют на самочувствие человека и его работоспособность. Большое значение имеют параметры воздуха и для ведения технологических процессов.

Создание необходимых условий можно осуществить путем подвода или отвода теплоты и влаги и замены загрязненного воздуха свежим. Комплекс технических средств, обеспечивающий заданные параметры воздуха в помещении, называются системой кондиционирования воздуха. Она обеспечивает создание и автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в помещении независимо от меняющихся наружных метеорологических условий и переменных во времени выделений в помещениях.

Придание воздуху помещения необходимых свойств осуществляется при помощи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Комплексы технических средств, обеспечивающих заданные параметры воздуха в помещении, называются системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Системы отопления предназначены для возмещения потерь теплоты через строительные ограждения помещений в холодный период года и поддержания в помещении необходимой температуры. В этом случае поддерживается всего одна величина – температура.

Приточно-вытяжная система вентиляции обеспечивает удаление от помещения пыли, образующейся при производственном процессе от машин, а также теплоты и влаги, выделяющейся с поверхности тела людей, избыточной теплоты, исходящей от оборудования, освещения.

Система кондиционирования воздуха обеспечивает создание и автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в помещении независимо от меняющихся наружных метеорологических условий и переменных во времени вредных выделений в помещениях.

Системы кондиционирования и вентиляции состоят из устройств, для термовлажностной обработки воздуха, очистки его от пыли, биологических загрязнений и запахов, перемещения и распространения воздуха в помещении, автоматического управления аппаратурой и процессами.

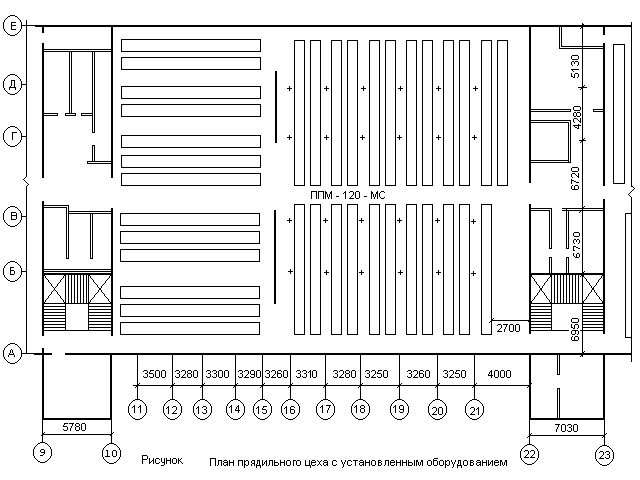

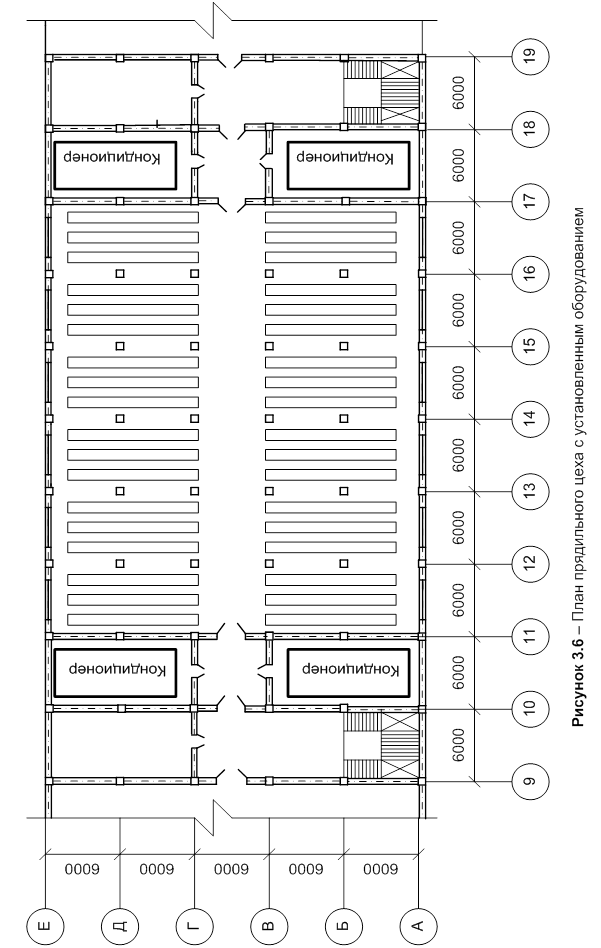

В данной курсовой работе рассчитывается система кондиционирования для прядильного цеха. План цеха с указанием расположения станков и их типом изображен на рисунке 1.

|

1. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

В данной курсовой работе предложено выбрать систему обеспечение микроклимата для помещения прядильного цеха, расположенного на втором этаже двухэтажного здания в Иркутске. В цехе установлено 36 станков ППМ-120-МС. На каждые 5 станков необходимо присутствие одного работника, в цехе также постоянно находится 1 мастер, 2 ученика, 2 съемщицы. Таким образом, в проектируемом помещении численность обслуживающего персонала составляет 13 человек. Источниками тепловыделений в помещении являются станки, обслуживающий персонал, солнечная радиация, поступающая через светопрозрачные ограждения (окна) и источники искусственного освещения. Влага выделяется только от обслуживающего персонала.

Обеспечение микроклимата предполагает поддержание метеорологических параметров (таких как температура воздуха, влажность воздуха и скорость перемещения воздуха в помещении) на оптимальном или допустимом уровне. Метеорологические параметры считаются оптимальными, если система терморегуляции человека не испытывает напряжение. Допустимые параметры – если в отдельные моменты времени система терморегуляции человека испытывает напряжение, не приводящее к потере трудоспособности. Параметры считаются технологически оптимальными, если создаются наилучшие условия для протекания технологического процесса.

В проектируемом прядильном цехе приоритет при выборе метеорологических параметров имеют технологии. Это связано с тем, что производственный процесс неразрывно с этими параметрами связан и очень чувствителен к их изменениям.

То есть необходимо

обеспечить оптимальный микроклимат для технологий и оптимальный или допустимый

для людей. Для этих целей предназначены системы кондиционирования.

2. ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

2.1 РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Для определения расчетных параметров воздуха в рабочей зоне производится сравнение параметров микроклимата оптимальные для техники [1] с оптимальными и допустимыми комфортными параметрами для обслуживающего персонала [1]. Для этого необходимо уточнить некоторые параметры помещения, в котором проектируется СКВ:

Категория работ.

Работа средней тяжести IIа, так как проектируется прядильный цех, работы по которому

заключаются в обходе станков и переносе тяжестей массой не более 1 кг.

Характер рабочего места. Постоянное, так как работник обязан присутствовать на нём фактически 100% рабочего времени, а рабочая смена длиться более 2 часов.

Цех или участок. По заданию СКВ проектируется для прядильного цеха.

Для удобства сравнения, данные по параметрам микроклимата сведены в таблицы 2.1, 2.2 и 2.3.

|

Таблица 2.1 – Оптимальные метеорологические условия для технологического процесса в рабочей зоне производственных помещений |

||

|

Метеорологический параметр |

Тёплый период года |

Холодный период года |

|

Влажность

|

55 - 65 |

55 - 65 |

|

Температура tв, ºС |

24 - 25 |

22 - 24 |

|

Таблица 2.2 – Оптимальные параметры на постоянных рабочих местах для обслуживающего персонала, занятого работой категории IIа |

||

|

Метеорологический параметр |

Тёплый период года |

Холодный период года |

|

Влажность

|

40 - 60 |

40 - 60 |

|

Температура tв, ºС |

21 - 23 |

18 - 20 |

|

Скорость

движения воздуха |

не более 0,3 |

не более 0,3 |

|

Таблица 2.3 – Допустимые параметры на постоянных рабочих местах для обслуживающего персонала, занятого работой категории IIа |

||

|

Метеорологический параметр |

Тёплый период года |

Холодный период года |

|

Влажность

|

не более 65 |

не более 75 |

|

Температура tв, ºС |

18 - 27 |

17 – 23 |

|

Скорость

движения воздуха |

не более 0,2 - 0,4 |

не более 0,3 |

Видно, что температурные диапазоны оптимальных комфортных параметров для персонала не входят в диапазон с оптимальными параметрами для технологий, поэтому расчётные величины принимаем по оптимальным для технологий и допустимым для персонала из соображений экономической целесообразности, которая заключается в следующем:

· расчётным параметром для тёплого периода берется верхняя граница диапазона. Таким образом снижается нагрузка на СКВ по холоду и сушке.

· для холодного периода – нижняя граница. Снижается нагрузка по теплоте и увлажнению.

Принятые значения величин представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Расчётные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне |

||

|

Метеорологический параметр |

Тёплый период года |

Холодный период года |

|

Температура

|

25 |

22 |

|

Влажность

|

65 |

55 |

|

Скорость

движения воздуха |

0,3 |

0,3 |

2.2 Р АСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

АСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Проектируемая СКВ предполагает использование параметров группы Б. Источником информации для определения параметров наружного воздуха является [2]. Данные сведены в таблицу 2.5.

|

Таблица 2.5 – Расчётные параметры наружного воздуха |

||||||||

|

Наименование пункта |

Расчетная географическая широта, |

Барометрическое давление, ГПа |

Период года |

Температура воздуха, ºС |

Удельная энтальпия, кДж/кг |

Относительная влажность, % |

Скорость ветра, м/с |

Средняя суточная амплитуда температур, ºС |

|

Иркутск |

52 |

990 |

Теплый |

25,6 |

55 |

– |

2,2 |

13,4 |

|

Холодный |

-36 |

-35,5 |

71 |

2,3 |

10,5 |

3. СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ПО ВРЕДНОСТЯМ

(ТЕПЛОТЕ, ВЛАГЕ, ПАРУ, ГАЗАМ, ПЫЛ И)

ДЛЯ ТЕПЛОГО И ХОЛОДНОГО ПЕРИОДОВ ГОДА

И)

ДЛЯ ТЕПЛОГО И ХОЛОДНОГО ПЕРИОДОВ ГОДА

3.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДОСТАЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ.

Для составления балансов по вредностям необходимо рассчитать статьи потерь и выделений, что в свою очередь требует принятия (или вычисления) ряда параметров помещения.

Последовательно рассмотрим конструкцию всех элементов помещения. В случае необходимости перестроим или дополним соответствующий элемент. В процессе рассмотрения, определим все параметры, необходимые для дальнейших расчётов

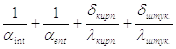

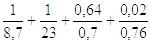

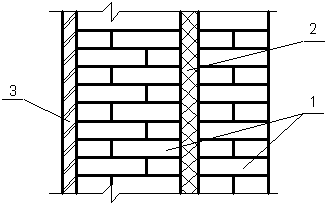

Стены. По заданию стены несущие. Разрушим здание и установим стены самонесущие. Принимаем стандартную сетку колонн (расстояние между колоннами равно 6 метрам). Материалом для стен служит силикатный кирпич (кладка в 2 кирпича), с внутренней стороны на стены наносится 1,5 сантиметра штукатурки, а с наружной стороны выполним “Липецкую” кладку. В качестве штукатурки принимается песчано-цементный раствор. Формула для определения термического сопротивления стены:

Rст

=  ,

,

(3.1)

где

– коэффициент

теплоотдачи воздуха внутренней поверхности ограждающей конструкции (к

штукатурке), по [3], таблица 7:

– коэффициент

теплоотдачи воздуха внутренней поверхности ограждающей конструкции (к

штукатурке), по [3], таблица 7:  =

8,7 Вт/(м2·К);

=

8,7 Вт/(м2·К);

– коэффициент

теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции воздуху, по [3]:

– коэффициент

теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции воздуху, по [3]:  = 23 Вт/(м2·К);

= 23 Вт/(м2·К);

– толщина кирпичной

кладки в 2,5 кирпича, согласно [4]

– толщина кирпичной

кладки в 2,5 кирпича, согласно [4]  =

0,64 м;

=

0,64 м;

– толщина

штукатурки, принимаем

– толщина

штукатурки, принимаем  = 0,02 м;

= 0,02 м;

– коэффициент

теплопроводности кирпичной кладки. Для его определения необходимо знать условия

эксплуатации здания. По [3] приложение В зона влажности для Иркутска -

сухая, по таблице 1 влажностный режим помещения здания – нормальный,

значит по таблице 2 условия эксплуатации – А:

– коэффициент

теплопроводности кирпичной кладки. Для его определения необходимо знать условия

эксплуатации здания. По [3] приложение В зона влажности для Иркутска -

сухая, по таблице 1 влажностный режим помещения здания – нормальный,

значит по таблице 2 условия эксплуатации – А:  = 0,7 Вт/(м·К);

= 0,7 Вт/(м·К);

– коэффициент

теплопроводности цементно-песчаного раствора, по [5] при тех же условиях

эксплуатации:

– коэффициент

теплопроводности цементно-песчаного раствора, по [5] при тех же условиях

эксплуатации:  = 0,76

Вт/(м·К);

= 0,76

Вт/(м·К);

Rст

=  = 1,099(м2·К)/Вт.

= 1,099(м2·К)/Вт.

Теперь

необходимо определить  ,

отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, а также условиям

энергосбережения, согласно с требованиями [3]. Формула для расчёта

,

отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, а также условиям

энергосбережения, согласно с требованиями [3]. Формула для расчёта  :

:

,

,

(3.2)

где  – расчётная

температура внутреннего воздуха в холодный период года,

– расчётная

температура внутреннего воздуха в холодный период года,  = 22 ºС;

= 22 ºС;

– расчётная

температура наружного воздуха в холодный период года,

– расчётная

температура наружного воздуха в холодный период года,  = –23 ºС;

= –23 ºС;

– нормативный

температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой

внутренней поверхности ограждающей конструкции, по [3], таблица 5:

– нормативный

температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой

внутренней поверхности ограждающей конструкции, по [3], таблица 5:

=

=  – tр, где

tр – температура точки росы, определяется по

– tр, где

tр – температура точки росы, определяется по  и

и  с использованием Н-d

диаграммы = 18ºС. Тогда

с использованием Н-d

диаграммы = 18ºС. Тогда  =

22 –18= 4 ºС.

=

22 –18= 4 ºС.

– принималось ранее,

– принималось ранее,

= 8,4 Вт/(м2·К);

= 8,4 Вт/(м2·К);

n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, по [3], таблица 6: n = 1;

=

=  = 1,667 (м2·К)/Вт.

= 1,667 (м2·К)/Вт.

Допустимое

термическое сопротивление по условиям энергосбережения  принимается по [3],

таблица 4. Для этого необходимо определить градусо-сутки отопительного периода

(Dd):

принимается по [3],

таблица 4. Для этого необходимо определить градусо-сутки отопительного периода

(Dd):

Dd= (tint – tht.)·Zht,

(3.3)

где tint = 22 ºС;

tht – средняя температура в период, когда среднесуточная температура воздуха была ниже или равна 8 ºС, по [2] таблица 1, tht = -7,3 ºС;

Zht – продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 10 ºС, также по [2], Zht = 258 сут.;

Dd = (22 + 7,3)·258 = 7559,4 ºС·сут, значит

= а·Dd+b,

= а·Dd+b,

где а,b – коэффициенты.

=0,0002·7559,4+1=2,512

(м2·К)/Вт.

=0,0002·7559,4+1=2,512

(м2·К)/Вт.

Результаты расчёта сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Термические сопротивления стен цеха |

|

|

Источник |

Термическое сопротивление, (м2·К)/Вт |

|

По фактическим данным |

1,099 |

|

Санитарно-гигиенические требования |

1,667 |

|

Условия энергосбережения |

2,512 |

Имеющееся

термическое сопротивление не удовлетворяет условиям энергосбережения.

Следовательно, необходимо наложить слой изоляции, который

расположим между слоями кирпичной кладки во избежание износа слоя изоляции. В

качестве материала изоляции примем пенополистирол. Толщина слоя изоляции

рассчитывается по следующему уравнению:

изоляции, который

расположим между слоями кирпичной кладки во избежание износа слоя изоляции. В

качестве материала изоляции примем пенополистирол. Толщина слоя изоляции

рассчитывается по следующему уравнению:

= Rст =

= Rст =  , (3.4)

, (3.4)

где неизвестным является  .

.  = 0,038 Вт/(м·К).

Тогда

= 0,038 Вт/(м·К).

Тогда  = 0,055 м. Примем

= 0,055 м. Примем  = 5,5 см. Тогда Rст

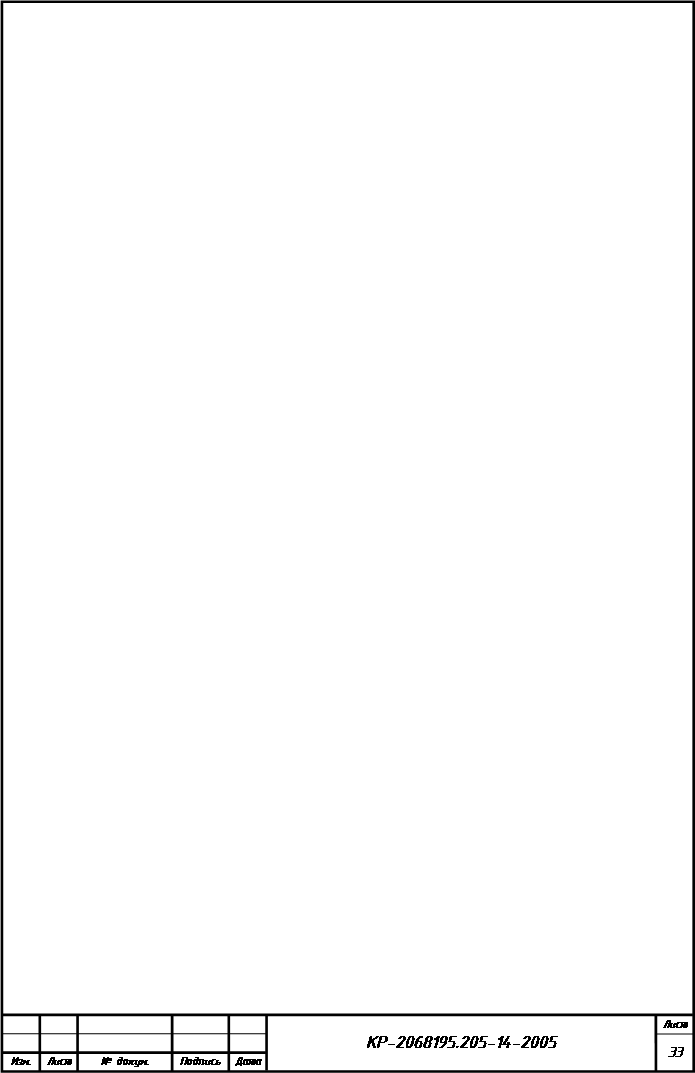

= 2,5464 (м2·К)/Вт. Сечение стены с обозначением составляющих

материалов приведено на рисунке 3.1.

= 5,5 см. Тогда Rст

= 2,5464 (м2·К)/Вт. Сечение стены с обозначением составляющих

материалов приведено на рисунке 3.1.

1 – кирпичная кладка утеплитель; 2 - утеплитель; 3 – штукатурка.

Рисунок 3.1 – Сечение стены

Покрытие. Заданная высота потолков Н = 5,6 м. превышает оптимальную для помещений текстильной промышленности Нопт = 4,2 м., поэтому помещение дополняется подвесным потолком на уровне Нопт, в который будут встроены источники искусственного освещения (люминесцентные лампы). Схема показана на рисунке 3.2.

Пространство между покрытием и навесным потолком можно будет использовать для прокладки различных коммуникаций. Чтобы в этой «прослойке» не создавались неблагоприятные для материалов условия (влажность, пыльность, наличие микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности), этого пространство соединяется с основным объёмом цеха (отверстия, вытяжки, люки).

Поскольку

рассчитываемый цех находится на втором этаже, а здание двухэтажное, то для

учёта потерь через крышу следует принять конструкцию покрытия, то есть

материалы, их расположение и толщину. Воспользуемся [4]. Покрытие примем тёплое

(поскольку микроклимат обеспечивать будет только СКВ) и плоскостное (размеры

помещении невелики и  напряжения

на прогиб будут в пределах допустимого). Кровлю соорудим скатную с уклоном 10%

(чтобы не возникло необходимости создавать систему внутренних водостоков).

Параметры материалов возьмём из [3], приложение 3*.Слои, снизу вверх:

напряжения

на прогиб будут в пределах допустимого). Кровлю соорудим скатную с уклоном 10%

(чтобы не возникло необходимости создавать систему внутренних водостоков).

Параметры материалов возьмём из [3], приложение 3*.Слои, снизу вверх:

Железо - бетонная

плита.

Железо - бетонная

плита.  = 2,04 Вт/(м·К),

= 2,04 Вт/(м·К),  = 0,03 м;

= 0,03 м;

Теплоизоляция. Теплоизоляционный материал выполним из пенополистирола по [6].

= 0,038 Вт/(м·К).

= 0,038 Вт/(м·К).

Стяжка.

Цементно-песчаный раствор.  =

0,76 Вт/(м·К),

=

0,76 Вт/(м·К),  = 0,02 м;

= 0,02 м;

Гидроизоляция

(кровля). Три слоя рубероида по [7].  = 0,17 Вт/(м·К),

= 0,17 Вт/(м·К),  = 0,009 м и три слоя

битумной мастики

= 0,009 м и три слоя

битумной мастики  Вт/(м·К),

Вт/(м·К),  м.

м.

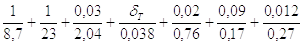

Термическое сопротивление крыши:

Rкр =

,

,

(3.5)

Требуемое термическое сопротивление должно удовлетворять условиям энергосбережения и санитарно-гигиеническим нормам:

= 1,667 < Rкр

– санитарно-гигиенические нормы выполняются;

= 1,667 < Rкр

– санитарно-гигиенические нормы выполняются;

= 2,512 > Rкр

– несоответствие.

= 2,512 > Rкр

– несоответствие.

Принимаем

Rкр = и найдём

требуемую толщину изоляции:

и найдём

требуемую толщину изоляции:

Rтр

=2,512=  =>

=>  = 0,12 м.

= 0,12 м.

Примем

= 0,12 м, тогда

расчётное значение Rкр = 2,512(м2·К)/Вт;

= 0,12 м, тогда

расчётное значение Rкр = 2,512(м2·К)/Вт;

Схему принятого покрытия приведём на рисунке 3.3.

1 – гидроизоляция; 2 – стяжка; 3 – теплоизоляция; 4 – железобетонная плита; 5-пароизоляция.

Рисунок 3.3 – Фрагмент покрытия.

Толщина покрытия hпокр = 0,187 м. Значит рабочий объём помещения V = 5630,04м3.

Светопрозрачные ограждения (окно). Окна нормируются по двум параметрам – термическому сопротивлению и площади. Требуемое термическое сопротивление по условиям энергосбережения по [3]. Rreq = 0,302 (м2·К)/Вт.

Фактическое термическое сопротивление окон зависит от того материала, из которого выполнены переплеты и количества стёкол в переплете. Выбираем окна с двойным остеклением в деревянном раздельном переплете. Тогда Rокна= 0,44 (м2·К)/Вт>Rreq. Условие энергосбережения выполнено.

Площадь

окон принимается по санитарно-гигиеническим нормам. Ориентировочная площадь

окон определяется по формуле: Аокна =  , (3.6)

, (3.6)

где Апол –

площадь пола.

где Апол –

площадь пола.

Апол = 36·30 = 1080 м2.

Тогда:

Аокна =  90 м2.

90 м2.

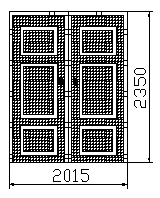

Окна расположены по длинным сторонам стен. Тип оконного проёма – точечный.

Однако, с точки зрения экономии теплоты, затрачиваемой системой кондиционирования воздуха на поддержание принятого микроклимата, площадь жилых зданиях, занимаемая окнами, по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18 % по [3], а для общественных — не более 26 %, если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше 0,56 м2·°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200. Принимаем – 26%.

,

,

(3.7)

м2.

м2.

Необходимость в выборе глухих окон в том, что в помещение, где создается оптимальный микроклимат с помощью СКВ, должно исключать прямое попадание наружного воздуха. Примем оконные проёмы размерами 4,5×1,8 м и разместим их по 6 с каждой стороны (подоконник не менее 1,2 м). Общая площадь окон в этом случае составит:

=2·6·4,5·1,8=97,2 м2.

=2·6·4,5·1,8=97,2 м2.

Для уменьшения притока солнечной радиации окна оборудуются светлоокрашенными жалюзи с внутренней стороны.

Утрированный фрагмент стены с окнами такого формата приводим на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Фрагмент стены с оконными проемами

Станки.

Станки на участке расположены неверно с точки зрения равномерности

естественного освещения. Развернём их на 90º. При этом придётся убрать

внутренние перегородки, чтобы не мешать конвекции воздуха и освободить площади.

Между станками предусмотрим расстояние в 0,8 м., для свободного перемещения

персонала. В середине  помещения

и у боковой стены оставим сквозную свободную зону шириной соответственно в 1,1

м и 2 м для удаления готовой продукции механизированным способом и свободного

прохода персонала к лестницам в случае опасности.

помещения

и у боковой стены оставим сквозную свободную зону шириной соответственно в 1,1

м и 2 м для удаления готовой продукции механизированным способом и свободного

прохода персонала к лестницам в случае опасности.

Двери. Выбираем двери стальные, двухстворчатые, глухие по [12]. Ширина полотен 1515 мм и высота 2350мм. Фрагмент двери представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Фрагмент двери

Кондиционер. Кондиционер необходимо установить к внутренним стенам проектируемого цеха, в отдельном помещении. Необходимость данного решения в том, чтобы создать более благоприятный микроклимат. Размеры помещения выберем с учетом габаритов кондиционера (ширина кондиционера не одинакова по его длине и определяется габаритными размерами (по ширине) входящего в его состав оборудования), а также с учетом свободного прохода персонала по периметру.

Прочее. После оборудования цеха СКВ отпадёт необходимость использования вентиляционных шахт (позиции 9-10 и 18 - 19), поэтому их следует удалить. Реконструкции завершены. Схема реконструированного цеха приведена на рисунке 3.6.

3.2 ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Расчёт проводится для тёплого и холодного периодов года, в рабочее и нерабочее время.

3.2.1 Оборудование с электроприводом

Qтв1

=  ,

,

(3.8)

где Nу – установленная мощность оборудования;

кисп – коэффициент использования привода;

кт –

коэффициент тепловыделени я

оборудования (показывает, какая часть электрической энергии переходит в

теплоту);

я

оборудования (показывает, какая часть электрической энергии переходит в

теплоту);

В цехе установлено 36 станков ППМ – 120 - МС с Nу = 32,4 кВт. По [1] принимаем

кисп = 0,88, кт = 0,7. Тогда

Qтв1 36·32,4·0,88·0,7 =718,5 кВт.

Таблица 3.2 – Тепловыделения от оборудования с электрическим приводом

|

Qтв1, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

718,5 |

718,5 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

3.2.2 Обслуживающий персонал

Qтв2

= n·q·ψ,

(3.9)

где n – количество работников. На каждые пять станков необходимо присутствие одного работника. Плюс цеховой мастер-наладчик, инструктор, 2 ученика, 2 съемщицы. Итого n =13 чел .

q – количество теплоты выделяемое взрослым мужчиной при расчётных условиях, по [8]: q = 200 Вт ;

ψ – коэффициент, учитывающий возрастной и половой состав персонала. Текстильная промышленность «женская отрасль», поэтому можно с очень большой вероятностью предположить, что среди работников преобладают женщины, т.е. ψ = 0,85.

= 13·200·0,85·10-3

= 2,21 кВт;

= 13·200·0,85·10-3

= 2,21 кВт;

Таблица 3.3 – Тепловыделения от обслуживающего персонала

|

Qтв2, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

2,21 |

2,21 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

3.2.3 Искусственное освещение. Так как неизвестно количество люминесцентных ламп (а именно они используются в проектируемом прядильном цехе для освещения), то для нахождения требуемой суммарной мощности ламп используются нормы освещённости по [1]. Расчёт ведется по формуле:

Qламп

= nосв·Апол,

(3.10)

где nосв – норма освещённости, то есть мощность ламп, приходящаяся на 1 м2 площади пола, по [9] nосв = 55 Вт/м2;

Апол – площадь пола, Апол = 1080 м2;

Qламп = 55·1080·10-3 = 59,4 кВт. Тепловыделения от ламп будет одинаково для обоих периодов:

Qтв3 = Qламп·ψ, где ψ – коэффициент тепловыделений, зависит от способа крепления ламп к потолку, у нас они вделаны, поэтому ψ = 0,4;

Qтв3 = 59,4·0,4 = 23,76 кВт.

Таблица 3.4 – Тепловыделения от искусственного освещения

|

Qтв3, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

23,76 |

23,76 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

3.2.4 Солнечная радиация.

Учёт ведется и по тёплому, и по холодному периоду года.

Теплый период.

Теплопоступления от солнечной радиации определяются в соответствии с [10] по следующей формуле:

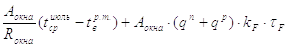

Qтв4т

=  , (3.11)

, (3.11)

где Аокна – площадь светопрозрачных ограждений (окон), Аок = 97,2 м2;

Rокна – термическое сопротивление окон, Rокна = 0,44 (м2·К)/Вт;

– средняя

температура за июнь, по [2] таблица 3,

– средняя

температура за июнь, по [2] таблица 3,  = 25,3 ºС;

= 25,3 ºС;

– расчётная

температура в помещении,

– расчётная

температура в помещении,  =

25 ºС;

=

25 ºС;

kF, τF – коэффициенты, определяемые по [5], kF = 0,85, τF = 0,6.

qп, qр – удельные потоки прямого и рассеянного излучения, Вт/м2.

Поскольку

ориентация по мещения

относительно сторон света не задана, то необходимо её выбрать. Это делается на

основании данных таблицы 1 из [10]. Теплопоступления от солнца по часам

приведены во вспомогательной таблице 3.5. В таблице приведен суммарный

поток радиации.

мещения

относительно сторон света не задана, то необходимо её выбрать. Это делается на

основании данных таблицы 1 из [10]. Теплопоступления от солнца по часам

приведены во вспомогательной таблице 3.5. В таблице приведен суммарный

поток радиации.

|

Таблица 3.5 – Солнечная радиация на 52 параллели |

||||||||

|

Часы |

Поток радиации, Вт/м2 |

|||||||

|

С |

СВ |

В |

ЮВ |

Ю |

ЮЗ |

З |

СЗ |

|

|

5-6 |

157 |

370 |

444 |

168 |

31 |

28 |

28 |

28 |

|

6-7 |

95 |

489 |

616 |

331 |

59 |

43 |

44 |

44 |

|

7-8 |

71 |

448 |

674 |

438 |

89 |

55 |

53 |

53 |

|

8-9 |

67 |

292 |

621 |

562 |

179 |

63 |

57 |

58 |

|

9-10 |

63 |

121 |

474 |

539 |

293 |

67 |

59 |

60 |

|

10-11 |

60 |

69 |

277 |

429 |

389 |

86 |

60 |

62 |

|

11-12 |

59 |

65 |

109 |

358 |

435 |

228 |

65 |

63 |

|

12-13 |

59 |

65 |

109 |

358 |

435 |

228 |

65 |

63 |

|

13-14 |

60 |

69 |

277 |

429 |

389 |

86 |

60 |

62 |

|

14-15 |

63 |

121 |

474 |

539 |

293 |

67 |

59 |

60 |

|

15-16 |

67 |

292 |

621 |

562 |

179 |

63 |

57 |

58 |

|

16-17 |

71 |

448 |

674 |

438 |

89 |

55 |

53 |

53 |

|

17-18 |

95 |

489 |

616 |

331 |

59 |

43 |

44 |

44 |

|

18-19 |

157 |

370 |

444 |

168 |

31 |

28 |

28 |

28 |

|

Поток за день, кДж/м2 |

4118,4 |

13348,8 |

23148 |

20340 |

10620 |

4104 |

2635,2 |

2649,6 |

|

С – Ю |

СВ - ЮЗ |

В - З |

ЮВ - СЗ |

|||||

|

Поток за день с двух направлений, кДж/м2 |

14738,4 |

17452,8 |

25783,2 |

22989,6 |

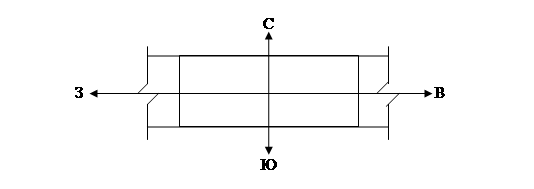

По данным вспомогательной таблицы видно, что поток радиации будет минимальным при ориентации здания по оси Север - Юг. В качестве расчетного принимаем час с максимальным приходом солнечной радиации по выбранным направлениям. В данной работе расчетный час 12 – 13 ч. Ориентация здания представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Ориентация здания

В расчетный час теплопоступления от солнечной радиации на Севере и Юге:

qсевп = 0; qсевр = 59 Вт/м2; qюгп = 344 Вт/м2; qюгр = 91 Вт/м2.

Теплопоступления от солнечной радиации с двух направлений:

Qтв4т

=  = 8,77 кВт.

= 8,77 кВт.

Холодный период.

Холодный период.

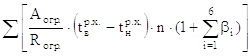

Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода Qтв 4х, согласно [3], для двух фасадов зданий следует определять по формуле:

Qтв 4х = tF kF (АF1I1 + AF2I2),

(3.12)

|

где tF - коэффициент, учитывающий затенение светового проема; |

|

kF - коэффициент относительного проникания солнечной радиации; |

|

АF1, АF2 - площадь световых проемов фасадов здания, ориентированных по двум направлениям, м2; |

|

Ascy —площадь световых проемов зенитных фонарей здания, м2; |

|

I1, I2 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности. |

Коэффициенты tF, kF определяются по [7], таблица В1. Для двойного остекления в раздельных деревянных переплетах следует принять τF = 0,6, kF = 0,85.

Для определения

средней за отопительный период величины солнечной радиации на вертикальные

поверхности необходимо определить продолжительность отопительного периода, и на

какие месяцы он приходится. Согласно [2] продолжительность отопительного

периода составляет 258 суток. По тому же источнику находятся месяцы, на которые

приходится отопительный период. Продолжительность отопительного периода

определяется меньшей или равной  температурой

наружного воздуха.

температурой

наружного воздуха.

По таблице 3 [2] определяются месяцы отопительного периода:

Таблица 3.6 – Средняя температура воздуха

|

Месяцы |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

XII |

год |

|

Иркутск |

-20,6 |

-18,1 |

-9,4 |

1 |

8,5 |

14,8 |

17,6 |

15 |

8,2 |

0,5 |

-10,4 |

-18,4 |

-0,9 |

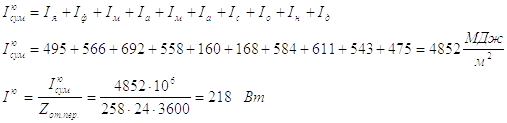

Из таблицы видно, что в отопительный период входят следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель,май,август,сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Количество дней в этих месяцах:

Так как продолжительность отопительного периода составляет 258 суток т.е. на 4 дня меньше, то при подсчете величины солнечной радиации от данных месяцев отнимается 4 дня из месяца с наибольшей температурой (т.е. август).

Средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности принимается по [2]:

Таблица 3.7 – Суммарная солнечная радиация на вертикальную поверхность, МДж/м2.

|

Янв. |

Февр. |

Март |

Апр. |

Май |

Август |

Сент. |

Окт. |

Ноябрь |

Декабрь |

|

|

С |

---- |

---- |

---- |

110 |

58 |

42 |

---- |

---- |

---- |

---- |

|

Ю |

495 |

566 |

692 |

558 |

160 |

168 |

584 |

611 |

543 |

475 |

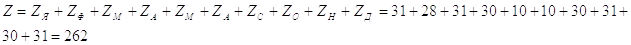

Суммарный поток солнечной радиации на южный фасад здания за отопительный период:

(3.13)

(3.13)

Суммарный поток солнечной радиации на северный фасад здания за отопительный период:

(3.14)

(3.14)

Теплопоступления с солнечной радиацией за отопительный период года:

Qтв 4х = 0,51·0,85·(48,6·218+48,6·9) = 4,8 кВт.

Таблица 3.8 – Теплопоступления от солнечной радиации

|

Qтв4, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

8,77 |

4,8 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

3.2.5 Прочие. Такие статьи теплопоступлений как:

Ø с воздухом инфильтрации – не учитываем, поскольку проектируем оптимальный микроклимат;

Ø через наружные ограждения конвекцией и теплопроводностью – незначительны;

Ø с оборудованием или материалами – их в проектируемое помещение не поступает.

3.3 ТЕПЛОПОТЕРИ

Расчёт ведём для холодного периода года.

Qтп1 =  , (3.15)

, (3.15)

где Аогр. – расчётная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2;

Rогр. – термическое сопротивление ограждающей конструкции, (м2·К)/Вт;

n – коэффициент, учитывающий ориентацию ограждающей конструкции относительно наружного воздуха;

,

,  - расчетные

температуры воздуха в помещении и наружного воздуха соответственно,

- расчетные

температуры воздуха в помещении и наружного воздуха соответственно,  = 22ºС,

= 22ºС,  = -23 ºС;

= -23 ºС;

– поправочные

коэффициенты (надбавки):

– поправочные

коэффициенты (надбавки):

– на ориентацию по

странам света, Север –

– на ориентацию по

странам света, Север –  = 0,1, Юг

–

= 0,1, Юг

–  = 0;

= 0;

– на наличие 2-х и

более наружны

– на наличие 2-х и

более наружны х стен,

Север –

х стен,

Север –  = 0,05, Юг –

= 0,05, Юг –  = 0,05.

= 0,05.

Поправки

,

,  ,

,  ,

,  – в рассматриваемом

случае не имеют силы.

– в рассматриваемом

случае не имеют силы.

3.3.1 Теплопотери через стены

Площадь одной наружной стены без окон:

Аст = 148,85м2.

Термическое сопротивление стен Rст = 2,5464 (м2·К)/Вт.

n = 1.

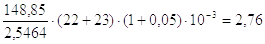

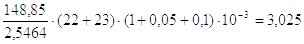

Величина теплопотерь через наружные стены по двум направлениям:

Qтп 1юг =  кВт;

кВт;

Qтп 1с =  кВт.

кВт.

Для холодного периода года суммарные теплопотери через стены:

Qтп 1 = Qтп 1юг + Qтп 1с = 2,76 + 3,025 = 5,79 кВт.

Таблица 3.9 – Теплопотери через наружные стены

|

Qтп1, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

0 |

5,79 |

|

нерабочее время |

0 |

5,79 |

3.3.2 Теплопотери через окна

Площадь окон на одной стене: Аок = 48,6 м2.

Термическое сопротивление окон: Rок = 0,44 (м2·К)/Вт.

n = 1.

Величина теплопотерь через окна по двум направлениям:

Qтп 2юг =  кВт;

кВт;

Qтп 2с =  кВт.

кВт.

Для холодного периода года суммарные теплопотери через окна:

Qтп 2 = Qтп 2юг + Qтп 2с = 5,22 + 5,72 = 10,94 кВт.

Таблица 3.10 – Теплопотери через окна

|

Qтп2, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

0 |

10,94 |

|

нерабочее время |

0 |

10,94 |

3.3.3 Теплопотери через покрытие

Площадь покрытия: Апокр =1080 м2.

Термическое

сопротивление покрытия: Rпокр = 3,49 (м2·К)/Вт.

Термическое

сопротивление покрытия: Rпокр = 3,49 (м2·К)/Вт.

n = 1.

Для холодного периода теплопотери через покрытие:

Qтп

3 =  кВт.

кВт.

Таблица 3.11 – Теплопотери через покрытие

|

Qтп3, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

0 |

12,54 |

|

нерабочее время |

0 |

12,54 |

3.3.4 Прочие. Такие как:

Ø нагрев воздуха инфильтрации;

Ø

нагрев

материалов и транспорта.

нагрев

материалов и транспорта.

По причинам, упомянутым в 5-ом разделе тепловыделений, эти теплопотери не рассчитываются.

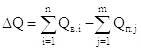

3.4 СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСОВ ПО ВРЕДНОСТЯМ

Баланс представляет собой разницу всех выделений и всех потерь какой-либо одной вредности:

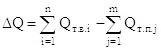

,

,

(3.16)

где  – сумма выделений;

– сумма выделений;

– сумма потерь.

– сумма потерь.

3.4.1 Баланс по теплоте

(3.17)

Тёплый период года, рабочее время:

ΔQт.р. = Qтв1 + Qтв2 + Qтв3 + Qтв4 = 718,5 + 2,21 + 23,76 + 8,77 = 753,24 кВт;

Тёплый период года, нерабочее время: ΔQт.н. = 0;

Холодный период года, рабочее время:

ΔQх.р. = Qтв1 + Qтв2 + Qтв3 + Qтв 4– Qтп1 – Qтп 2 - Qтп 3 = 718,5 + 2,21 + 23,76 + 4,78 – 29,26=719,99кВт;

Холодный период года, нерабочее время:

ΔQх.н. = - Qтп1 – Qтп 2 - Qтп 3 = - 5,79 – 10,94 – 12,54 = - 29,26 кВт;

Сведём значение баланса по периодам в таблицу 3.12.

|

Таблица 3.12 – Баланс по теплоте |

||

|

ΔQ, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

753,24 |

719,99 |

|

нерабочее время |

0 |

-29,26 |

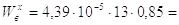

3.4.2 Баланс по влаге

В рассматриваемом цехе источником выделений влаги являются работающие люди. Влагопотерь нет. Количество влаги, выделяющееся с поверхности кожного покрова людей, определяем по [1]:

,

,

(3.19)

где n – количество людей в цехе, n = 13 чел.;

q – влага,

испаряющаяся с одного человека за час, г/час. Согласно с [1] зависит от тяжести

выполняемой работы и температуры воздуха в рабочей зоне. Для  = 26 ºС q =

185 г/час = 5,14·10-5 кг/с, а для

= 26 ºС q =

185 г/час = 5,14·10-5 кг/с, а для  = 22 ºС q =

158 г/час = 4,39·10-5 кг/с;

= 22 ºС q =

158 г/час = 4,39·10-5 кг/с;

ψ –

коэффициент, учитывающий то, чт о

работают женщины, ψ = 0,85.

о

работают женщины, ψ = 0,85.

5,6797·10-4

кг/c;

5,6797·10-4

кг/c;

4,851·10-4

кг/c;

4,851·10-4

кг/c;

|

Таблица 3.13 – Баланс по влаге |

||

|

ΔW, кг/с·10-4 |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

5,6797 |

4,851 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

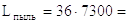

3.4.3 Баланс по газам и пыли

Опасные газы в нашем цеху не выделяются, так как используется хлопчатобумажное волокно. Установленные прядильные станки ППМ-120-МС выделяют лишь пыль. В процессе эксплуатации было установлено, что для снижения концентрации этой пыли до предельно допустимой с каждой машины необходимо забирать

м3/ч

воздуха.

м3/ч

воздуха.

То есть:  , где k – количество

станков, k = 36 шт.

, где k – количество

станков, k = 36 шт.

262 800 м3/ч

= 73 м3/с – это очень большой расход воздуха, поэтому, не начиная

ещё расчёт воздухообмена, проверим помещение на кратность воздухообмена. Для

этого определим приточный расход воздуха:

262 800 м3/ч

= 73 м3/с – это очень большой расход воздуха, поэтому, не начиная

ещё расчёт воздухообмена, проверим помещение на кратность воздухообмена. Для

этого определим приточный расход воздуха:

м3/ч;

м3/ч;

ч-1.

ч-1.

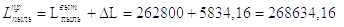

Отраслевыми нормативными документами установлена кратность nдоп = 28 час-1[1]. Значит, необходимы радикальные меры, а именно – удаление нескольких станков. Сколько именно станков необходимо удалить из помещения узнаем, приняв за расчётную кратность nрасч = 28 и разрешив предыдущую формулу относительно Lпыльпр. При создании микроклимата СКВ следует обеспечивать преобладание расхода приточного воздуха над расходом вытяжного на величину однократного воздухообмена:

Lпр = nрасч·V = 28·5834,16 = 163356,48 м3/ч,

м3/ч,

м3/ч,

то есть  =

=  =

=  = 21,58 станков.

Получаем, что в помещении возможно оставить лишь 21 станков. Удалим 15 станков.

Тогда вытяжка по пыли будет следующей:

= 21,58 станков.

Получаем, что в помещении возможно оставить лишь 21 станков. Удалим 15 станков.

Тогда вытяжка по пыли будет следующей:

153300 м3/ч

= 42,58 м3/с, соответственно приточный расход по пыли:

153300 м3/ч

= 42,58 м3/с, соответственно приточный расход по пыли:

159134,16 м3/ч

= 44,2 м3/с.

159134,16 м3/ч

= 44,2 м3/с.

Придётся пересчитать статьи тепловыделения, реконфигурировать план цеха и заново свести баланс по теплу и влаге. Посвятим этому следующие подпункты расчёта, причём условимся, что если статья не упоминается, значит, она не изменила своё значение. План цеха приведём на рисунке 3.8:

|

3.5 ПЕРЕСЧЁТ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ

1. Оборудование с электроприводом.

Qтв1 = 21·32,4·0,7·0,88 = 419,13 кВт;

Таблица 3.14 – Тепловыделения от оборудования с электрическим приводом (пересчет)

|

Qтв1, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

419,13 |

419,13 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

2. Обслуживающий персонал. В связи с уменьшением количества станков убавим работников. 21/5 = 4 Примем 5 человек, 2 ученика, 2 съемщицы, плюс цеховой мастер-наладчик. Всего десять. Тогда:

= 10·200·0,85·10-3=1,7

кВт;

= 10·200·0,85·10-3=1,7

кВт;

Таблица 3.15 – Тепловыделения от обслуживающего персонала (пересчет)

|

Qтв2, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

1,7 |

1,7 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

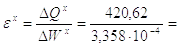

3.5.1 Пересчет баланса по теплоте

Как и ранее сведём в таблицу:

|

Таблица 3.16 – Баланс по теплоте (пересчёт) |

||

|

ΔQ, кВт |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

453,87 |

420,62 |

|

нерабочее время |

0 |

-29,63 |

3.5.2 Пересчет

баланса по  влаге

влаге

4,369·10-4

кг/c;

4,369·10-4

кг/c;

3,732·10-4

кг/c;

3,732·10-4

кг/c;

|

Таблица 3.17 – Баланс по влаге (пересчёт) |

||

|

ΔW, кг/с·10-4 |

Теплый период |

Холодный период |

|

рабочее время |

4,369 |

3,732 |

|

нерабочее время |

0 |

0 |

4. ВЫБОР СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА И РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ ГОДА

Выбрать

схему организации воздухообмена означает выбрать способ подачи приточного

воздуха и способ удаления отработанного. П ри осуществлении

выбора принимаются во внимание следующие соображения:

ри осуществлении

выбора принимаются во внимание следующие соображения:

· приточный воздух должен полностью поглощать выделяемые вредности;

· удаляемый воздух желательно забирать в месте скопления вредностей или в месте их выделения;

· воздухораспределители необходимо установить так, чтобы воздух на входе в рабочую зону имел заданные параметры

По итогам балансов видно, что воздухообмен необходимо ориентировать на борьбу с теплотой. Схема воздухообмена зависит от положения воздухораспределителей и воздухосборников. Последние целесообразно вывести под станки в целях избежания помех для персонала, создаваемых достаточно громоздким трубопроводом. Положение же воздухораспределителей необходимо определить. При больших количествах теплоты рекомендуется использовать схему «сверху – вниз». Рациональность этого предположения можно проверить расчётом. Таким образом, предварительно воздухораспределители размещаются в рабочей зоне, а в процессе расчёта воздухообмена (пункт 5 пояснительной записки) их положение определится окончательно.

В зимний период времени СКВ использоваться круглосуточно. В летний период – только в рабочее время.

5. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При создании микроклимата используется качественный

способ регулирования параметров воздуха в рабочей зоне. Наибольший не баланс по теплоте в

рассматриваемой работе имеется в тёплый период года, в рабочее время. С него и

необходимо начать расчёт, чтобы получить максимальное значение подачи воздуха

(воздухообмена L) и согласовать его с нормативными требованиями. Полученное

значение воздухообмена далее принимается как данное для всех остальных

расчётных периодов. Необходимые для расчёта параметры воздуха определяются по

h-d диаграмме.

баланс по теплоте в

рассматриваемой работе имеется в тёплый период года, в рабочее время. С него и

необходимо начать расчёт, чтобы получить максимальное значение подачи воздуха

(воздухообмена L) и согласовать его с нормативными требованиями. Полученное

значение воздухообмена далее принимается как данное для всех остальных

расчётных периодов. Необходимые для расчёта параметры воздуха определяются по

h-d диаграмме.

Плотность воздуха в рабочем диапазоне температур меняется незначительно, поэтому ее можно принять постоянной ρ = 1,2 кг/м3.

5.2. РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Вначале рассмотрим схему воздухообмена «снизу-вниз», так как подача воздуха в рабочую зону является оптимальным решением для обслуживающего персонала.

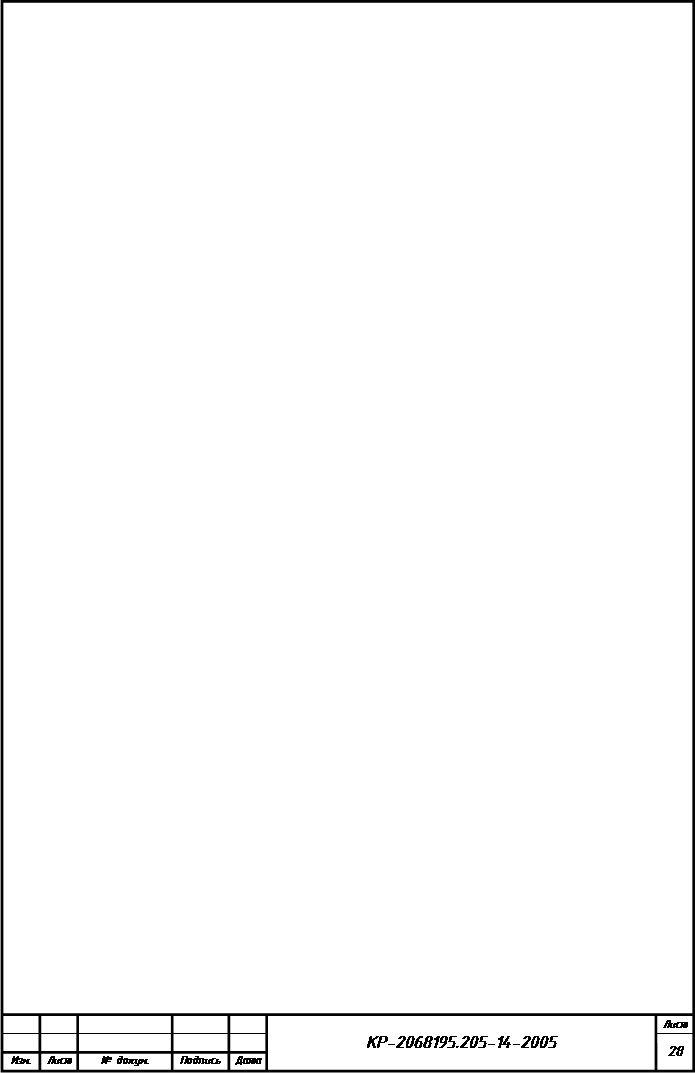

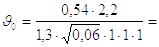

Угловой коэффициент процесса:

(5.1)

Значение ε очень велико, поэтому примем ε = +∞. То есть в h-d диаграмме процесс поглощения вредностей пойдёт вертикально вверх.

Точка Вт – расчетные параметры воздуха в рабочей зоне в теплый период года:

= 25 ºС;

= 25 ºС;  = 65%;

= 65%;  = 57,5 кДж/кгс.в.;

= 57,5 кДж/кгс.в.;  = 12,8 г/кгс.в.;

= 12,8 г/кгс.в.;

Необходимо провести оценку воздухообмена при подаче воздуха в рабочую зону (как это было принято предварительно в пункте 4). Для этого случая по [1], приложение 7 допустимая разность температур Δtдоп = 2 ºC. Значит параметры точки От следующие:

= 23 ºС;

= 23 ºС;  = 73%;

= 73%;  = 54,5 кДж/кгс.в.;

= 54,5 кДж/кгс.в.;  = 12,8 г/кгс.в.;

= 12,8 г/кгс.в.;

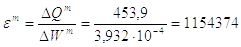

Воздухообмен при таких параметрах приточного воздуха определяется по формуле:

м3/с. (5.2)

м3/с. (5.2)

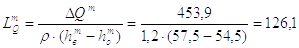

Тогда кратность воздухообмена в помещении:

n  , 81> 28.

, 81> 28.

(5.3)

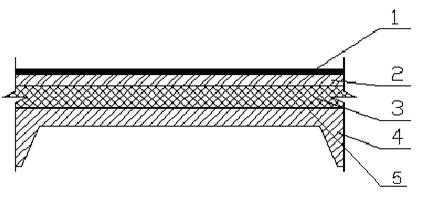

Придётся

увеличивать разницу  , это в

конечном итоге приведёт к понижению температуры подаваемого воздуха, что в свою

очередь невозможно без выноса воздухораспределителей за пределы рабочей зоны,

то есть вверх. Схемы воздухообмена – «сверху – вниз» изображена на рисунке

5.1.

, это в

конечном итоге приведёт к понижению температуры подаваемого воздуха, что в свою

очередь невозможно без выноса воздухораспределителей за пределы рабочей зоны,

то есть вверх. Схемы воздухообмена – «сверху – вниз» изображена на рисунке

5.1.

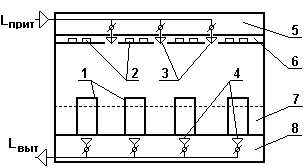

1 – станки; 2 – источники искусственного света (лампы); 3 – воздухораспределители; 4 – воздухосборники; 5 – технический этаж; 6 – подвесной потолок (высота 4,2 м); 7 – рабочая зона (высота 2 м); 8 – технический этаж или околопотолочное пространство нижнего этажа.

Рисунок 5.1 – Схема воздухообмена

Будет экономично, технически грамотно и визуально комфортно, если

воздухораспределители вмонтировать в подвесной потолок. Такая высота

расположения является одновременно и самой большой для нашего цеха, то есть  мы можем получить

максимальную разность

мы можем получить

максимальную разность  .

.

Для распределения воздуха в цехах по [12] выбираем плафоны, регулируемые многодиффузорные типа 5.904-39 ПРМП1 с прямоугольным воздухоотводом.

Масса – 1,6 кг;

Размеры канала (b0×l0) – 0,25×0,25 м;

Площадь канала (A0) – 0,06 м2;

Диапазон расходов – 430 - 18000 м3/ч;

Cкорость (v0) – 2 - 20 м/с.

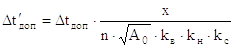

Уточняем допустимую разность температур по формуле Абрамовича:

,

,

(5.4)

где  – допустимая

разность температур воздуха поступившего в рабочую зону и воздуха рабочей зоны,

– допустимая

разность температур воздуха поступившего в рабочую зону и воздуха рабочей зоны,

= 2 ºС;

= 2 ºС;

n – коэффициент затухания температуры, принимаем по [11], n = 1,35;

А0 – площадь канала, А0 = 0,06 м2;

х – расстояние от выходного сечения воздухораспределителя до рабочей зоны. Определяется как разница между высотой помещения и высотой рабочей зоны: х = Hп. – Hр.з. = 4,2 – 2 = 2,2 м;

kс – коэффициент стеснения, kс = 1;

kв – коэффициент взаимодействия, kв = 1;

kн – коэффициент неизотермичности, kн = 1.

13,3

ºС.

13,3

ºС.

Технологически возможно снизить влажность воздуха до

значений лежащих в следующем диапазоне  = 90…97%, примем

= 90…97%, примем  = 95%. Тогда

параметры точки От" (вынос воздухораспределителей вверх):

= 95%. Тогда

параметры точки От" (вынос воздухораспределителей вверх):

= 18,6 ºС;

= 18,6 ºС;  = 95%;

= 95%;  = 51 кДж/кгс.в.;

= 51 кДж/кгс.в.;  = 12,8 г/кгс.в.;

= 12,8 г/кгс.в.;

Воздухообмен при таких параметрах

приточного воздуха:

при таких параметрах

приточного воздуха:

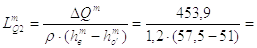

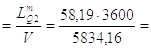

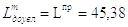

58,19 м3/с.

58,19 м3/с.

Тогда кратность воздухообмена в помещении:

n  35,91 > 28 ч-1.

35,91 > 28 ч-1.

Так как кратность воздухообмена больше допустимых значений, в проектируемом цехе необходимо применять доувлажнение. Примем кратность воздухообмена равной 28 ч-1. Тогда воздухообмен будет равен:

м3/с.

м3/с.

Следовательно:

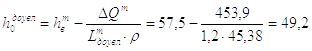

кДж/кг.

кДж/кг.

Параметры точки Одоувл определяем по h-d диаграмме:

toдоувл = 18,5°С; doдоувл = 12 г/кгс.в.; hoдоувл = 49,2 кДж/кг; jодоувл = 85%.

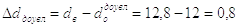

Определим разность влагосодержаний точек Вт и Одоувл:

г/кгс.

в.

г/кгс.

в.

(5.5)

Изменение влагосодержания находится в пределах допустимых значений для поддержания надежности работы системы доувлажнения.

Сравнивая воздухообмен по пыли с воздухообменом по теплоте:

<

<  .

.

За

расчетный воздухообмен принимаем больший  м3/с.

м3/с.

Рассмотрим выбранные воздухораспределители. Для этого необходимо сделать следующее:

1. проверить на соответствие норме скорость воздуха в струе;

2. выбрать количество плафонов;

3. определится с расположением плафонов в помещении.

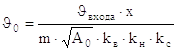

Согласно [1] максимальная скорость рассчитывается по следующей формуле:

,

,

(5.6)

где k – коэффициент перехода, принимаем по [1], приложение 6: k = 1,8;

– нормируемая

скорость воздуха. Минимальная скорость требуется в холодный период времени

– нормируемая

скорость воздуха. Минимальная скорость требуется в холодный период времени  ≤ 0,3 м/с,

примем

≤ 0,3 м/с,

примем  = 0,3 м/с;

= 0,3 м/с;

0,54 м/с – то есть

на входе в рабочую зону скорость струи не должна превышать 0,54 м/с. Скорость,

которую может иметь поток воздуха на выходе из плафона, определяется по формуле

Абрамовича:

0,54 м/с – то есть

на входе в рабочую зону скорость струи не должна превышать 0,54 м/с. Скорость,

которую может иметь поток воздуха на выходе из плафона, определяется по формуле

Абрамовича:

,

,

(5.7)

где А0 – площадь канала, А0 = 0,06 м2;

m – коэффициент затухания скорости струи, принимаем по [12], m = 1,3

х – расстояние от выходного сечения воздухораспределителя до рабочей зоны, х = 2,2 м;

kс – коэффициент стеснения, kс = 1;

kв – коэффициент взаимодействия, kв = 1;

kн – коэффициент неизотермичности, kн = 1.

3,73 м/с;

3,73 м/с;

Определим коэффициенты m и n интерполяцией:

Расход через один плафон определяется по уравнению неразрывности:

Lпл.

=  ·А0 =

3,73·0,06 = 0,224 м3/с = 805,7 м3/ч.

(5.8)

·А0 =

3,73·0,06 = 0,224 м3/с = 805,7 м3/ч.

(5.8)

805,7 м3/ч входит в рабочий диапазон расходов плафона. Тогда количество плафонов:

N =  196

штук. (5.9)

196

штук. (5.9)

Оптимальное расстояние между плафонами определим по формуле:

0,94

м;

0,94

м;

(5.10)

Принятые воздухораспределители нам подходят. Примерную схему расположения плафонов и подающих трубопроводов с кондиционерами приведём на рисунке 7.8 (пункт 7), а сам плафон на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Плафон регулируемый многодиффузорный

Параметры наружного и внутреннего воздуха в тёплый период года таковы, что применять рециркуляцию будет нецелесообразно, так как это приведет к увеличению затрат холода

5.3. РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Баланс по вредностям равен нулю, значит – нет необходимости использовать СКВ.

5.4. РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

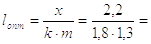

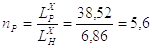

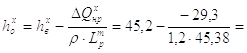

Поскольку

используем качественный способ регулирования микроклимата, то полученный в

подпункте 5.1 максимальный требуемый воздухообмен  =

=  , уточняем параметры

приточного воздуха при угловом коэффициенте процесса:

, уточняем параметры

приточного воздуха при угловом коэффициенте процесса:

1252591 – как и в

тёплый период примем ε = +∞.

1252591 – как и в

тёплый период примем ε = +∞.

Точка Вх – расчетные параметры воздуха в рабочей зоне в холодный период года:

= 22 ºС;

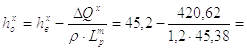

= 22 ºС;  = 55%;

= 55%;  = 45,2 кДж/кгс.в.;

= 45,2 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

Принимаем в холодный период года доувлажнение, равное доувлажнению в теплом

периоде года:  г/кгс.в.

Тогда влагосодержание точки приточного воздуха:

г/кгс.в.

Тогда влагосодержание точки приточного воздуха:

г/кгс.в

г/кгс.в

37,48 кДж/кгс.в.

37,48 кДж/кгс.в.

На

пересечении адиабаты  и

и  находим точку Ох.

находим точку Ох.

Сводка параметров Ох:

= 16,2

ºС;

= 16,2

ºС;  = 74%;

= 74%;  = 37,48 кДж/кгс.в.;

= 37,48 кДж/кгс.в.;  = 8,4 г/кгс.в.;

= 8,4 г/кгс.в.;

Параметры точки наружного воздуха Hх:

= -36 ºС;

= -36 ºС;  = 30 %;

= 30 %;  = -35,5 кДж/кгс.в.;

= -35,5 кДж/кгс.в.;  = 0,2 г/кгс.в.;

= 0,2 г/кгс.в.;

Для

снижения затрат по теплоте в подогревателе первой ступени применяем

рециркуляцию воздуха из рабочей зоны. Для этого соединяем в h-s диаграмме точки  и

и . Точка

. Точка  на выходе из камеры

орошения имеет

на выходе из камеры

орошения имеет  , а

влагосодержание у нее будет равно влагосодержанию т. ОХ:

, а

влагосодержание у нее будет равно влагосодержанию т. ОХ:  . Строим т.

. Строим т.  и проводим линию

и проводим линию  до пересечения с

отрезком

до пересечения с

отрезком  и ставим точку

и ставим точку  . Это точка смеси.

Следовательно камера орошения в холодный период года будет ’’адиабатной’’, то

есть затрат теплоты и холода не будет.

. Это точка смеси.

Следовательно камера орошения в холодный период года будет ’’адиабатной’’, то

есть затрат теплоты и холода не будет.

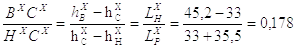

Найдем долю “свежего” воздуха

Имеем

систему уравнений:

Решая

эту систему методом подстановки, находим  ,

,  .

.

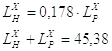

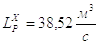

Степень рециркуляции:

Степень рециркуляции:

ч-1<

ч-1< 28 ч-1.

28 ч-1.

Минимальное количество наружного воздуха в общем воздухообмене определяется по формуле:

,

,

(5.11)

где

- минимальное количество

наружного воздуха, приходящегося на одного человека.

- минимальное количество

наружного воздуха, приходящегося на одного человека.  м3/ч; [13]

м3/ч; [13]

n – количество людей в помещении, n=10 чел.

60·10=600 м3/ч

= 0,167 м3/с

60·10=600 м3/ч

= 0,167 м3/с

Так

как  , то норма подачи

наружного воздуха выполняется

, то норма подачи

наружного воздуха выполняется

Расчёт воздухообмена в данный период закончен.

5.5 РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Воздухообмен

не меняется  =

=  = 45,38 м3/с.

Угловой коэффициент процесса ассимиляции вредностей ε = -∞, поскольку влага в этот

период не выделяется.

= 45,38 м3/с.

Угловой коэффициент процесса ассимиляции вредностей ε = -∞, поскольку влага в этот

период не выделяется.

Расчётные параметры воздуха в помещении не меняем, Вх:

= 22 ºС;

= 22 ºС;  = 55%;

= 55%;  = 45,2 кДж/кгс.в.;

= 45,2 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

Находим

энтальпию приточного воздуха  :

:

45,74 кДж/кгс.в..

45,74 кДж/кгс.в..

Сводка

параметров  :

:

= 21,7

ºС;

= 21,7

ºС;  = 56%;

= 56%;  = 45,74 кДж/кгс.в.;

= 45,74 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

В целях экономии тепла применяем полную рециркуляцию. На этом расчёт воздухообмена завершён.

5.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ВОЗДУХУ, ТЕПЛОТЕ И ХОЛОДУ

Нагрузки по воздуху:

Полные

расходы воздуха в тёплый и холодный периоды совпадают:  =

=  = 163368 м3/ч;

= 163368 м3/ч;

Рециркуляция

в холодный период года в нерабочее время:  = 163368 м3/ч;

= 163368 м3/ч;

Рециркуляция

в холодный период года в рабочее время:  = 138672 м3/ч;

= 138672 м3/ч;

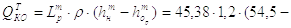

Нагрузки по холоду:

Камера орошения в тёплый период года:

190,6 кВт;

190,6 кВт;

Нагрузки по

теплоте:

Нагрузки по

теплоте:

Второй подогреватель в холодный период года в рабочее время:

243,96 кВт;

243,96 кВт;

Второй подогреватель в холодный период года в нерабочее время. Затраты теплоты будут равны небалансу по теплоте в этот период:

29,4 кВт;

29,4 кВт;

6. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В H-D ДИАГРАММЕ

6.1

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

6.1

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Процессы изображены на h-d диаграмме.

Точка НТ характеризует параметры наружного воздуха в теплый период года:

= 32,1

ºС;

= 32,1

ºС;  = 55%;

= 55%;  = 74 кДж/кгс.в.;

= 74 кДж/кгс.в.;  = 16,35 г/кгс.в.;

= 16,35 г/кгс.в.;

Точка  характеризует

параметры приточного воздуха в теплый период года (после камеры орошения):

характеризует

параметры приточного воздуха в теплый период года (после камеры орошения):

= 18,5

ºС;

= 18,5

ºС;  = 85%;

= 85%;  =49,2 кДж/кгс.в.

=49,2 кДж/кгс.в.  = 12 г/кгс.в.;

= 12 г/кгс.в.;

Точка ВТ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в теплый период года:

= 25 ºС;

= 25 ºС;  = 65%;

= 65%;  = 57,5 кДж/кгс.в.;

= 57,5 кДж/кгс.в.;  = 12,8 г/кгс.в.;

= 12,8 г/кгс.в.;

Процессы обработки воздуха:

Нт От – процесс обработки воздуха в камере орошения

-ВТ –

процесс доувлажнения воздуха.

-ВТ –

процесс доувлажнения воздуха.

6.2 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Процессы изображены на h-d диаграмме.

Точка НХ характеризует параметры наружного воздуха в холодный период года:

= -36 ºС;

= -36 ºС;  = 30%;

= 30%;  = -35,5 кДж/кгс.в.;

= -35,5 кДж/кгс.в.;  = 0,2 г/кгс.в.;

= 0,2 г/кгс.в.;

Точка

характеризует

параметры воздуха после рециркуляции:

характеризует

параметры воздуха после рециркуляции:

= 13,6

ºС;

= 13,6

ºС;  = 77%;

= 77%;  = 33 кДж/кгс.в.;

= 33 кДж/кгс.в.;  = 7,6 г/кгс.в.;

= 7,6 г/кгс.в.;

Точка

характеризует

параметры на выходе из камеры орошения холодный период года.

характеризует

параметры на выходе из камеры орошения холодный период года.

= 12 ºС;

= 12 ºС;  = 93%;

= 93%;  = 33 кДж/кгс.в.;

= 33 кДж/кгс.в.;  = 8,4г/кгс.в.;

= 8,4г/кгс.в.;

Точка ОХ характеризует параметры воздуха после второго воздухоподогревателя:

= 16 ºС;

= 16 ºС;  = 74%;

= 74%;  = 37,48 кДж/кгс.в.;

= 37,48 кДж/кгс.в.;  = 8,4 г/кгс.в.;

= 8,4 г/кгс.в.;

Точка ВХ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в холодный период года:

= 22 ºС;

= 22 ºС;  = 55%;

= 55%;  = 45,2 кДж/кгс.в.;

= 45,2 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

Процессы обработки воздуха:

– процесс НХ-СХ – смешение наружного и рециркуляционного воздуха в приёмной камере;

– процесс СХ-КХ – адиабатный процесс обработки воздуха в камере орошения;

– процесс КХ-ОХ – процесс нагрева воздуха в подогревателе второй ступени;

– процесс ОХ-ВХ – процесс ассимиляции воздухом вредностей в помещении.

6.3 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Процессы

изображены на h-d диаграмме.

Точка характеризует

параметры приточного воздуха в холодный период года:

характеризует

параметры приточного воздуха в холодный период года:

= 21,7

ºС;

= 21,7

ºС;  = 56%;

= 56%;  = 45,74 кДж/кгс.в.;

= 45,74 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

Точка ВХ характеризует параметры воздуха в рабочей зоне в холодный период года:

= 22 ºС;

= 22 ºС;  = 55%;

= 55%;  = 45,2 кДж/кгс.в.;

= 45,2 кДж/кгс.в.;  = 9,2 г/кгс.в.;

= 9,2 г/кгс.в.;

Процесс обработки воздуха:

Вх –

процесс ассимиляции вредностей в помещении.

Вх –

процесс ассимиляции вредностей в помещении.

Построение процессов кондиционирования завершено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

результате расчёта СКВ для прядильного цеха, мы получили следующие результаты

(или совершили следующие действия):

· Определили климатические параметры заданного населенного пункта, определили допустимые и оптимальные параметры для оборудования и персонала.

· Провели реконструкцию здания, а именно:

1. Изменили сетку колонн, сделав ее кратной шести метрам.

2. Выбрали конструкцию и материалы ограждающих элементов здания, таким образом, чтобы выбранные материалы и конструктивные решения соответствовали как санитарно-гигиеническим нормам, так и нормам энергосбережения.

3. Выбрали конструкцию и размеры светопрозрачных ограждений.

4. Определились с типом покрытия, выбрав его теплым и соорудив скатную крышу для использования более простые системы водостоков.

5. Применили в реконструируемом цехе навесной потолок который не только позволил создать «технический этаж» (для размещения воздуховодов, воздухораспределителей, проводки и креплений навесных светильников), но и сделал внутренний облик цеха визуально более комфортным.

6. Развернули часть станков, создав им более равномерное освещение, и удалили две перегородки, улучшив конвекцию воздуха внутри помещения.

· Свели баланс по вредностям для заданного производства, следствием чего стало удаление 16 станков из помещения. Оставшиеся станки были размещены более экономично.

· Приняли, что СКВ не работает в теплый период года в нерабочее время и рассчитали режимы его работы в остальные периоды.

· Определили тип и количество оборудования необходимого для создания в данном помещении рассчитанного микроклимата.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

1. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха на текстильных предприятиях: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. В.Н. Талиева. – М.: Легпромбытиздат, 1985–256 с.

2. СНиП 23 - 01 - 99. Строительная климатология и геофизика / Госстрой России. -М.: ГУП ЦПП, 2000. - 51 с.

3. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий / Госстрой России. – М.: Стройиздат, 2003.–29 с.

4. Проектирование ограждающих конструкций зданий. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Системы кондиционирования и вентиляции воздуха». Пыжов В. К., Сенников В. В., Тимошин Л. И. -Иваново: 1997. - 20с.

5. СП 23-101-2000. Проектирование тепловой защиты зданий. / Госстрой России. – М.: Стройиздат, 2001. – 86 с.

6. ГОСТ 15588 – 86. Плиты пенополистирольные. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 8 с.

7. ГОСТ 10923 – 93. Рубероид. Технические условия. / Госстрой России. – М.: Издательство стандартов, 2001. – 6 с.

8. ГОСТ 12.1.005-88(2001) Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны / Минздрав России. –М.: ГП ЦПП, 2001. – 51 с.

9. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. / Госстрой России. – М.: Стройиздат, 2003. – 58 с.

10. Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05 - 91** Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения / АО «Промстройпроект». -М.: Промстройпроект, 1993. - 32 с.

11. Рекомендация по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях А3 – 516. – М.: Госстрой СССР, 1987. – 16 с.

12. Рекомендация по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях А3 – 960. – М.: Госстрой СССР, 1987. – 16 с.

13. СНиП 2.04.05 - 91** Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / Минстрой России. -М.: ГП ЦПП, 1998. - 66 с.

14. Руководящие материалы по кондиционерам (центральным) и кондиционерам-утилизаторам КТЦ 3, (ч. 1) – М.: Союзкондиционер, 1987. – 234 с.

, %

, % , м/с

, м/с , ºС

, ºС , %

, % (zip - application/zip)

(zip - application/zip)