Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Главное управление образования, науки и кадров

УО «Смольянский государственный аграрный колледж»

Курсовая работа

по дисциплине: «Растениеводство»

Тема: Технология возделывания сахарной свеклы

Работу выполнил: Чайков В.О.

учащегося 21 группы отделение «Агрономия»

Руководитель: Люрц Галина Андреевна

Отметка___________________

Смольяны 2016

Содержание работы:

Введение…………………………………………….

1. Климатические условия Оршанского района…..

2.Биологические особенности культуры………….

3. Проектируемая технология возделывания……..

4.Технология возделывания сахарной свеклы........

Выводы и предложения……………………………...

Литература…………………………............................

Введение

Сахарная свекла является одной из наиболее продуктивных технических

культур и имеет первостепенное экономическое значение. При урожайности 50 тонн с гектара можно получить 7,5 тонн сахара и хороший корм в виде жома и патоки. Использование ботвы в качестве удобрения при урожайности корнеплодов в 40-50 тонн с гектара эквивалентно внесению 30 тонн на гектар навоза. При производстве сахара получают в качестве побочного продукта ценное известковое удобрение — дефекат, который по эффективности лучше доломитовой муки. На фоне высокой культуры земледелия выращивание сахарной свеклы повышает плодородие почвы и урожайность других культур, особенно зерновых.

Важным фактором снижения себестоимости производства сахарной свеклы является концентрация посевов в зоне сахарных заводов с радиусом доставки не более 70 километров.

Главным условием получения стабильно высоких урожаев корнеплодов является соблюдение высокой культуры земледелия на всех полях севооборота с применением современной техники для возделывания и уборки, качественных семян с высоким генетическим потенциалом, современных средств защиты растений, оптимальных доз органических и минеральных удобрений.

Требования к почвенно-климатическим условиям. Климат зоны свеклосеяния Республики Беларусь в основном благоприятен для получения высоких урожаев и качества сахарной свеклы, однако погодные условия года оказывают значительное влияние на урожай и его качество. Так, исследованиями опытной научной станции по сахарной свекле установлено: высокие урожаи корнеплодов (более 60 т/га) получали в годы, когда в летние месяцы выпадало максимальное количество осадков (280 мм при средней многолетней 216 мм) в сочетании с суммой среднесуточных температур воздуха, близкой к норме — 1550°С. Экстремально жаркая и сухая погода на протяжении июня, июля и августа (осадков около 100 мм, сумма температур воздуха 1700-1750°С) снижала урожай корнеплодов до 28-30 т/га. Наивысшее содержание сахара в корнеплодах (19-20%) характерно в годы с очень сухими сентябрем и октябрем (30-50% осадков от нормы), а минимальное (15-16%) — при очень влажной погоде в сентябре и октябре или при сильном поражении листьев церкоспорозом.

Наиболее пригодными для сахарной свеклы являются хорошо аэрированные почвы без камней, богатые гумусом, имеющие близкую к нейтральной.

1. Климатические условия Оршанского региона.

Оршанский район расположен на юго-востоке Витебской области, граничит с Сенненским, Лиозненским, Толочинским, Дубровенским районами Витебской области, Шкловским и Горецким районами Могилевской области.

Районный центр-город Орша.

Территория Оршанского района лежит в пределах Оршанской возвышенности и Оршанско- Могилевской равнины, северная часть занята Лучесской низменностью.

Среди полезных ископаемых: торф, доломит, строительные пески, легко плавкие глины.

Средняя годовая температура января 7-8 С, июля +18 С.

Выпадает осадков за год 627мм.

По территории района протекает Днепр с притоками Оршица, Крапивенка, Лишча.

Озера: Большое Ореховское, Кузмено, Коросина, Девенское.

Хозяйства района специализируются на молочно-мясном животноводстве в производстве зерна, льна и рапса.

Оршанщина характеризуется умеренно континентальным климатам.

Тут чаще всего теплая и влажная зима и довольно прохладное лето.

Согласно данных Оршанской метеостанции, которая ведет наблюденияс 1924 года в регионе преобладают южные и юго-западные ветра. Частая смена направления движения воздушных потоков делает погоду в Оршанском районе очень неустойчивый, но в целом климат района благоприятный для ведения сельского хозяйства. Продолжительность вегетационного периода 184 дня.

Большинство осадков выпадает в виде дождя летом. В среднем на Оршанщине 190 в году пасмурные. Среднегодовая температура +5,1С.

Таблица 1. Распределение температур и осадков за год.

|

Название месяца |

Средняя температура |

осадки |

|

Январь |

-8,2 |

35 |

|

Февраль |

-7,6 |

30 |

|

Март |

-3,1 |

34 |

|

Апрель |

5,1 |

45 |

|

Май |

12,3 |

60 |

|

Июнь |

15,9 |

74 |

|

Июль |

17,6 |

96 |

|

Август |

16,4 |

79 |

|

Сентябрь |

11,3 |

61 |

|

Октябрь |

5,4 |

53 |

|

Ноябрь |

0,1 |

47 |

|

Декабрь |

-5,1 |

41 |

|

Год |

+5,1 |

655 |

Высота снежного покрова составляет 25-30 см. Изучению изменчивости климата погодных и гидрометереологических явлений в настоящие время уделяется достаточно много вниманияиз-за их влияния на урожайность культур сельскохозяйственного производства. На долю погоды приходится 44-45% общей амплитуды колебания урожайности.

Влияние экстремальных явлений на изменчивость урожая для сельскохозяйственных культур оценивается до 60%. Заморозки в среднем прекращаются около 10 мая. А первые заморозки начинаются в конце сентября.

Влияние экстремальных явлений на изменчивость урожая для сельскохозяйственных культур оценивается до 60%. Заморозки в среднем прекращаются около 10 мая. А первые заморозки начинаются в конце сентября.

Таблица 2 Среднемесячное распределение осадков в Оршанском районе

|

Месяц Декада |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

I |

12 |

10 |

10 |

12 |

25 |

30 |

21 |

29 |

22 |

17 |

15 |

13 |

|

II |

11 |

9 |

11 |

13 |

20 |

34 |

25 |

27 |

20 |

16 |

14 |

13 |

|

III |

11 |

10 |

15 |

35 |

30 |

20 |

24 |

18 |

15 |

14 |

12 |

12 |

Вывод: Из таблицы 2 видно, что сумма осадков за год в Оршанском районе 645мм, на долю погоды приходится 44-45%. Общая амплитуда колебаний урожайности, влияния экстремальных явлений на изменчивость урожая сельскохозяйственных культур оценивается до 60%.

Характеристика поля

Номер поля- 1;

Предшественник - озимая пшеница;

Площадь - 470 га;

Конфигурация поля - прямоугольная

Рельеф (угол и направление склона, выравненность поверхности, влияние его на сроки и качество с/х работ) - умеренно ровный

Тип почвы - дерново-подзолистая лёгкосуглинистая

Агротехническая характеристика почвы

Почвообразующая порода - морена

Почвенная разность –легкосуглинистая

Мощность пахотного слоя - 20-22 см

Содержание гумуса, 1.9%

Кислотность почвы, (рН) 6.5

Содержание подвижных форм, мг на 100 г почвы:

Почва по механическому составу –дерново-подзолистая

Засоренность поля

Малолетние сорняки (основные виды): лебеда раскидистая, костер безостый

Многолетние сорняки (основные виды): просо куриное, осот розовый

Болезни культуры: корнеед, церкоспороз

Вредители культуры: матовый мертвоед, свекловичная муха

2. Биологические особенности сахарной свеклы

Сахарная свёкла — это двулетнее корнеплодное растение, возделывается в основном для получения сахара, но может также возделываться для корма животным.

Особенности биологии. Требования к теплу. Сахарная свекла умеренно теплолюбива. Минимальная температура почвы идя прорастания семян 3...4°С, но всходы при этом появляются только на 25...28-й день, при температуре 6...7°С — на 10... 15-й, при 10... 11 ºС — на 8... 10-й и при 15... 18 ºС — на 6...7-й день.

В первые дни всходы сахарной свеклы очень чувствительны к заморозкам. В фазе «вилочки» заморозки —3...—4 °С могут уничтожить растения. С появлением первой пары листьев холодостойкость повышается и свекла может выдержать заморозки —4...—6 ºС. Оптимальная температура для ассимиляции 20...23 ºС. При температуре ниже 6...8 °С накопление сахара в корнеплодах прекращается. Для формирования репродуктивных почек на головках корнеплодов благоприятна температура 15...23 ºС. Осенью вегетация свеклы прекращается с установлением температуры 2...4ºС.

Маточные корнеплоды сахарной свеклы хорошо хранятся при температуре 3...4 °С (допустимый интервал 1...6 °С).

Отрастание розеточных листьев у семенников сахарной свеклы начинается при 2...3 °С. Наиболее благоприятные условия для роста розеточных листьев, стеблей и формирования репродуктивных органов складываются при температуре 15...20 °С.

Семенники в фазе розеточных листьев переносят снижение температуры до —4...—6 °С. В период роста цветоносных побегов заморозки — 1...—2 °С могут привести к повреждению растений.

Требования к влаге. Сахарная свекла — растение относительно засухоустойчивое. Это связано с тем, что она формирует глубоко проникающую (до 2...3 м) корневую систему. Это помогает свекле использовать влагу почвы, накопленную за счет осадков осенне-зимнего периода. Сахарная свекла, особенно семенники, плохо переносит переувлажнение и близкий уровень грунтовых вод (ближе 1,5...2 м от поверхности почвы). Кроме того, свекла имеет продолжительный вегетационный период и может использовать летние осадки. В годы с повышенным количеством осадков урожаи корнеплодов обычно бывают высокими, но сахаристость при этом снижается.

Наилучшее сочетание света, тепла, влаги и питательных веществ для свеклы создаются при теплой и влажной погоде в мае, нежаркой и влажной в июне и июле, при достаточном количестве осадков и солнечных дней в августе, теплой и умеренно влажной погоде в сентябре и октябре.

Сахарная свекла в разные периоды вегетации расходует одинаковое количество воды. Если вегетационный период (с 15 мая по 15 октября) разделить на три периода (по 50 дней), то соотношение расхода воды на испарение в каждом из них составит примерно 1:9:3. Недостаток влаги в любой из этих периодов отрицательно сказывается на урожайности свеклы. Однако больше всего снижается урожай корнеплодов и их сахаристость, когда растения подвергаются действию засухи в период интенсивного роста — в июле—августе.

На втором году жизни семенники хорошо развиваются и обеспечивают более высокую урожайность, если влажность почвы не опускается ниже ВРК (60% ГШВ). Наибольшую потребность в воде семенники сахарной свеклы испытывают в период от выбрасывания цветоносов до конца цветения, которое обычно начинается в середине июня и продолжается 20...40 дней.

Требования к свету. Сахарная свекла — растение длинного дня. При увеличении периода освещения растения быстрее развиваются, лучше растут листья и корнеплоды, возрастает накопление сахара в них. Затенение свеклы в загущенных посевах приводит к снижению темпов роста и накопления сахара.

Сахаристость свеклы сильно зависит от напряженности солнечной радиации во второй половине вегетационного периода. Наиболее интенсивно накопление сахара в корнеплодах происходит, когда ясная солнечная погода чередуется с облачной.

Требования к почве. Сахарная свекла предъявляет высокие требования к плодородию почвы, ее физическому состоянию, обеспеченности макро- и микроэлементами. Лучше всего свекла растет на черноземах, серых и темно-серых лесных суглинистых почвах, богатых перегноем. Вполне пригодны для нее почвы низин и пойм. Хорошие урожаи получают также при возделывании на богатых органическим веществом и хорошо обрабатываемых луговых и лугово-болотных, удобренных и обеспеченных влагой темно-каштановых, глубоко обрабатываемых плодородных дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны. Для свеклы наиболее благоприятна нейтральная и слабощелочная реакция почвенного раствора. На кислых почвах без предварительной их нейтрализации свекла дает невысокие урожаи. Сахарная свекла может приспосабливаться к слабозасоленным почвам. Нельзя размещать свеклу на тяжелых глинистых, заболоченных, бедных песчаных и каменистых почвах.

Сахарная свекла предъявляет высокие требования к аэрации почвы. Более благоприятные условия для ее роста складываются при следующих показателях плотности почвы: черноземов — 1,0...1,2г/см3, каштановых и серых лесных—1,2...1,3, дерново-подзолистых — 1,2...1,4 г/см3.

Особенности роста и развития. Выделяют следующие восемь фаз роста и развития растения сахарной свеклы первого года жизни: прорастание семян, «вилочка», 1-я пара листьев, 2...3-я пара листьев, 7-й лист, смыкание листьев в рядах, смыкание листьев в междурядьях и наступление технической спелости.

При прорастании семян сначала трогаются в рост зародышевый корешок и подсемядольное колено. Две семядоли при выходе на поверхность зеленеют и выполняют функции листьев (фаза «вилочки»). Через 6...8 дней после всходов образуется 1-я пара настоящих листьев, за ней появляются 2...3-я пары. На этом этапе органогенеза происходит смена анатомических структур, или линька корня. В дальнейшем листья развертываются уже по одному. Вначале они появляются через каждые 2...3дня, а в середине вегетации — через 1...2дня. В конце вегетации появление листьев замедляется. В первый год жизни растения свеклы образуют 60...90 листьев, которые остаются деятельными в течение 60...70 дней. Наиболее продуктивны листья среднего яруса (с 10-го по 25-й). Продолжительность активной деятельности каждого листа около 25 дней. Ко времени уборки чистая продуктивность фотосинтеза снижается, масса листьев уменьшается. Оптимальная площадь листьев на 1 га свекловичной плантации составляет 40...50 тыс. м2.

В первый год жизни сахарной свеклы (по И. А. Стебуту и Д. Н. Прянишникову) можно выделить три периода. В первый период растения энергично образуют листья и корневую систему, рост корнеплода в толщину отстает от роста листьев (май—июнь)

Во второй период наблюдается усиленное разрастание корнеплода и листьев (июль—август). Для третьего периода характерны замедленный прирост листьев, интенсивное накопление сухого вещества (сентябрь—октябрь).

В первый год жизни на головке корнеплода в пазухе каждого листа закладываются спящие почки, для развития которых необходимы пониженные температуры — от 0 до 8 "С. Верхушечные почки, образованные осенью, развиваются при более благоприятных условиях. Качественные изменения для перехода к цветению и плодоношению у почек заканчиваются осенью или весной следующего года, после высадки корнеплодов образуются цветоносы, на которых развиваются цветки и семена. Иногда у части растений сахарной свеклы наблюдаются отклонения от нормального двухгодичного цикла развития — от посева семян до сбора урожая семян. В этом случае у отдельных растений полный цикл развития спящих почек и образование цветоносных побегов происходят в первый год жизни, это явление называется цветушностью. Причины цветушности — ранний посев в холодную затяжную весну и длинный световой день. Цветушные корнеплоды малосахаристые и грубые, при хранении сильнее поражаются кагатной гнилью.

Некоторые из корнеплодов, высаженных на второй год для семенных целей, наоборот, не дают цветоносных побегов и продолжают образовывать лишь розетку листьев. Такие растения называют «упрямцами». Они появляются под воздействием повышенных температур во время ранней уборки, вследствие осеннего и весеннего подсыхания маточных корнеплодов, повышенной температуры при хранении. «Упрямцы» начинают плодоносить на третий год. Наличие «упрямцев» среди высадков-семенников значительно снижает урожай семян.

У сахарной свеклы различают ботаническую, биологическую и техническую спелость.

Ботаническая спелость наступает, когда созревают семена. При нормальном росте и развитии растений это обычно происходит в конце второго года жизни.

Биологическая спелость сахарной свеклы первого года жизни связана с затуханием жизненных процессов растения к концу вегетационного периода. Это происходит в результате изменений условий внешней среды: похолодания, сокращения светового дня, снижения интенсивности ФАР и др. Для биологической спелости характерны отмирание старых листьев, медленное нарастание массы корнеплодов и накопление сахара в них, повышение доброкачественности сока, уменьшение содержания воды и золы в корнеплодах.

Техническая спелость сахарной свеклы характеризуется наибольшей массой корнеплода и максимальным содержанием сахара при минимальном среднесуточном приросте массы и сахаристости корнеплода. К моменту технической спелости возрастает отношение массы корнеплода к массе листьев до 3 : 1. Перед ее наступлением рядки свеклы размыкаются, листья становятся светло-зелеными, частично желтеют и отмирают.

Длительность вегетационного периода свеклы первого года жизни составляет 150... 170 дней в зависимости от условий выращивания.

Для получения семян свеклы корнеплоды, выращенные в первый год жизни, выкапывают, сохраняют в течение зимы и высаживают весной в грунт. Из прорастающих почек головки развиваются облиственные ребристые цветоносные побеги, достигающие высоты 1,0...1,5 м. Соцветие — мутовчатая колосовидная кисть. Цветки формируются в верхней части цветоносов, в пазухах прицветников, группами по 3...4 и более у многосемянных сортов или одиночно у односемянных сортов (гибридов). Цветки обоеполые, пятерного типа. Опыление перекрестное при помощи ветра (анемофильное) и отчасти насекомых. Плод — орешек.

У некоторых биотипов свеклы при нормальном развитии женских органов отмечается недоразвитие мужских (пыльники не содержат пыльцы). В этом случае растения проявляют цитоплазматическую стерильность (ЦМС). Эту особенность используют в селекционной работе для получения высокопродуктивных гибридов.

При созревании плоды желтеют и у многосемянной свеклы срастаются в соплодия (клубочки), состоящие из 2...6 орешков, а у односемянной свеклы клубочек состоит из одного орешка. Масса 1000 соплодий многосемянной свеклы 20...50 г, а односемянной — около 20 г. Семя, лежащее в плоде, имеет бурую блестящую оболочку и составляет 25...30 % массы клубочка. Семя состоит из оболочки и зародыша, который имеет две семядоли, почечку между ними, подсемядольное колено, зародышевый корешок и перисперм с запасами питательных веществ.

Продолжительность периода вегетации сахарной свеклы второго года жизни составляет 100... 130 дней.

4.Программирование урожайности по приходу ФАР

Программирование урожайности начинается с обоснования величины возможного урожая, на которой необходимо ориентироваться. Урожай формируется в процессе фотосинтеза. Уровень урожайности зависит от биологических свойств культуры или сорта, количества прихода ФАР, количества элементов питания в почве, уровня агротехники и метеорологических условий. Известно, что 90-95 % сухой биомассы растений составляют органические вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза.

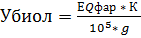

При расчете потенциальной урожайности по приходу фотосинтетически активной радиации пользуются формулой А.А. Ничипоровича:

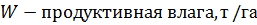

где,

где,

Убиол – биологическая урожайность абсолютно сухой растительной массы, т/га.

ЕQфар – количество приходящей ФАР за период вегетации культуры в данной зоне, млрд. ккал/га.

К – запланированный коэффициент использования ФАР,%.

Q – количество энергии, выделяемой сжиганием 1 кг. Сухого вещества биомассы, ккал/кг.

105 – для перевода в тонны.

Посевы культуры в зависимости от коэффициента использования ФАР можно условно подразделить на следующие группы:

1. Обычно наблюдается 0,15-1,5 %

2. Хорошие 1,5-3 %

3. Рекордное 3,5-5 %

4. Теоретически возможные 6-8 %

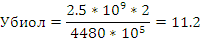

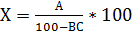

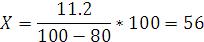

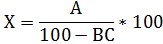

Для перевода от урожая абсолютно сухой биомассы рассчитанной по формуле 1 к урожаю основной продукции при стандартной влажности пользуются следующей формулой:

где,

где,

Х – урожай при стандартной влажности, т/га.

А – урожай абсолютного сухого вещества, т/га.

ВС – стандартная влажность, %

Соотношение основной продукции и побочной: 1:1,5:2

т/га корнеплодов

т/га корнеплодов

11,2-8= 3.2т/га ботвы

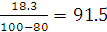

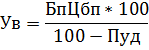

Прогнозирование урожайности по влагообеспеченности

Прогнозирование урожайности по влагообеспеченности посевов рассчитывают по формуле:

где,

где,

− коэффициент водопотребления.

− коэффициент водопотребления.

За вегетационный период выпадает 655 мм осадков, а непроизводительные расходы на сток и испарение с поверхности почвы составляет 30 %.

655-100 %

Х-30 %

Х=  = 196,5 мм

= 196,5 мм

655-196,5= 458,5мм =4585 т/га

т

т

Массу основной биомассы переводим на стандартную влажность по формуле:

т

т

Соотношение основной продукции и побочной:

44-260-1.05= 12.1 т/га

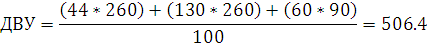

Прогнозирование урожайности покачественной оценки почвы

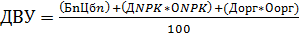

Расчет действительно возможной урожайности, можно вести по формуле:

где,

где,

ДВУ – действительно возможная урожайность, т/га.

Бп – бонитет почвы, балл.

ЦБп – урожайная цена балла почвы, кг.

К –поправочный коэффициент на агрохимические свойства почвы.

.

где,

где,

ДВУ-действительно возможный урожай, ц/га

Бn- балл пашни

ДNPK- норма минеральных удобрений в д.в , кг/га

ОNPK- оплата минеральных удобрений урожаем, кг/га

(ДNPK*ОNPK)- возможная прибавка урожая за счет действия минеральных удобрений кг/га

Дорг- норма органических удобрений т/га

Оорг- оплата органических удобрений кг/т (Дорг*Оорг)- возможная прибавка урожайности за счет органических удобрений ,кг/т

100- коэффициент перевода ,ц/га

Пуд- прибавка урожая от удобрений, %

т

т

4.ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Выбор предшественника. Сахарную свеклу размещают в звене севооборота: занятый пар - озимые - свекла; после 1-2 ротаций севооборота в звеньях заС 2 OP МСХП РБ 0215-2005; занятый пар или горох - озимые - свекла или клевер первого года -озимые - свекла.

Лучшими предшественниками для сахарной свеклы являются озимые зерновые. Возможно выращивание ее после яровых зерновых, зернобобовых, картофеля. При размещении после зернобобовых предшественников снижается пораженность растений корнеедом.

Не рекомендуется размещение сахарной свеклы после кукурузы.Не допускается возделывание сахарной свеклы после многолетних трав двух и более лет пользования, рапса.

Возвращение сахарной свеклы на прежнее место возделывания ранее, чем через 3-4 года, нецелесообразно, так как увеличивается интенсивность поражения корнеедом, другими вредителями, болезнями, засоренность посевов трудноискоренимыми сорняками (щирицей, куриным просо и др.).

Обработка почвы.Под сахарную свеклу оптимальная глубина вспашки - 20-25 см. Увеличение ее до 30 см нецелесообразно, так как продуктивность свеклы не увеличивается, но возрастают энергозатраты на обработку почвы.

Лучший срок проведения вспашки - конец августа - начало сентября. Предпочтительнее гладкая пахота оборотными плугами. Выравнивание поля (свальных гребней и развальных борозд) должно проводиться осенью.

На супесчаных почвах, подверженных ветровой эрозии, проводят безотвальное рыхление на глубину 20-25 см при предварительной заделке навоза тяжелой дисковой бороной. При безотвальной обработке увеличивается засоренность посевов и требуется обработка гербицидами.

При использовании сидератов под сахарную свеклу пожнивную культуру можно выращивать по минимальной обработке почвы (дискование стерни в 2 следа, предпосевная обработка, посев). Зеленую массу сидеральной культуры измельчают дисковой бороной в 2-3 следа, вносят минеральные удобрения (кроме азотных) и запахивают.

Весновспашка под сахарную свеклу недопустима, так как задерживаются сроки сева, всхожесть семян снижается из-за глубокой заделки в рыхлый слой почвы.

Ранневесеннее закрытие влаги проводят при физической спелости почвы и внесении КАС (при его применений). Глубина обработки - 4-5 см.

При внесении твердых азотных, борных удобрений, почвенных гербицидов глубина обработки на связных почвах - 2-3 см, на легких - 2-4 см.

Весенняя обработка почвы должна обеспечить создание рыхлой комковатой структуры с содержанием в разрыхленном слое комков размером до 10 мм не менее 85%, гребнистость - не более 20 мм, плотность почвы - 1,0-1,3 г/см3. Наличие комков размером более 30 мм недопустимо. Семена должны ложиться на плотный, влажный слой и быть закрыты рыхлым слоем почвы на глубину 2-3 см.

Внесение удобрений. Органические удобрения вносят под предшествующую культуру или непосредственно под сахарную свеклу осенью под вспашку в количестве 40-80 т/га. Внесение весной свежего неразложившегося навоза провоцирует болезни (корнеед, гнили корнеплода, поясковая парша и др.).

При отсутствии навоза можно использовать сидеральные пожнивные культуры (редька масличная, люпин сидеральный, горчица белая) и измельченную солому зерновых предшественников. Запашка зеленой массы сидерата эквивалентна внесению навоза.

Для получения высокой урожайности зеленой массы под крестоцветные культуры вносят до 90 кг/га д.в. азотных удобрений, под люпин азотные удобрения не вносят.

Измельченную при уборке солому (длина резки не более 5 см) равномерно распределяют по полю и запахивают с зеленой массой.

При использовании в качестве органических удобрений одной соломы для ускорения разложения ее микроорганизмами дополнительно на 1 т соломы в почву вносят 8-10 кг/га д.в. азота.

Под следующую после свеклы культуру в качестве органических удобрений можно использовать ее ботву. При урожайности корнеплодов 400-500 ц/га запаханное количество ботвы эквивалентно внесению 25-30 т/га навоза.

Норму внесения минеральных удобрений рассчитывают с учетом дозы внесения навоза, содержания доступных элементов питания в почве, планируемого урожая.

Доза азотных удобрений на фоне 60-80 т/га органических удобрений на плодородных почвах не должна превышать 120 кг/га д.в. Используют сульфат аммония, карбамид, КАС.

КАС вносят в предпосевную обработку. При дозе азота выше 100 кг/га вносят КАС за 7-10 дней до посева совместно с борной кислотой; при использовании для прикорневой подкормки его вносят культиватором КМС-5,4-01, оборудованным ОД-650, в фазу 1-4 пар настоящих листьев на глубину 2-3 см.

Подкормку азотом проводят в случае, если хозяйство не может внести полную дозу азота до посева.

Для сахарной свеклы применяют:

♦ фосфорные удобрения - аммонизированный гранулированный суперфосфат, аммофос, ЖКУ;

♦ калийные удобрения - калийная соль, хлористый калий, сильвинит.

Целесообразно внесение больших доз калийных удобрений под сахарную свеклу.

Потребность в натрии удовлетворяется за счет внесения калийной соли, сильвинита или хлористого натрия (технической соли) вдозе 100-150 кг/га д.в.

Потребность в сере удовлетворяется за счет внесения сульфата аммония вдозе 0,3-0,4 кг/га или фосфогипса - 1-2 т/га.

Использование комплексных удобрений обеспечивает оптимальное соотношение минерального питания сахарной свеклы. Вносят в предпосевную культивацию - 3-4 ц/га или при посеве (в ленту на 6-7 см в сторону и на 6-7 см глубже заделки семян) - 4-8 ц/га.

Почвы свеклосеющих районов республики не обеспечивают потребность сахарной свеклы в боре и требуется его внесение. Используют борную кислоту, борный суперфосфат, буру, комплексные удобрения.

При низком содержании бора - менее 1 мг/кг почвы - осенью под вспашку совместно с глифосатсодержащими гербицидами вносят борную кислоту в количестве 3 кг/га или буру - 4 кг/га.

Весной в предпосевную культивацию вносят борную кислоту -2,0 кг/га совместно с КАС или почвенными гербицидами.

В период вегетации проводят некорневые подкормки бором:

♦ первую - перед смыканием междурядий;

♦ вторую - через 25-30 дней после первой;

♦ третью - за месяц до уборки при необходимости (в засушливый период, на переизвесткованных почвах).

Вносят 1-2 кг/га борной кислоты в каждую подкормку.

Междурядное рыхление сахарной свеклы проводят только при необходимости (чрезмерное уплотнение почвы).

При возделывании сахарной свеклы на почвах с рН менее 6,0 проводят известкование под предшествующую культуру или непосредственно под сахарную свеклу. Используют пылевидную доломитовую муку или дефекат (побочный продукт при производстве сахара). Норма внесения дефеката - 8 т/га (эквивалентно 5 т/га доломита).

Выбор сорта

В свеклосеющем хозяйстве целесообразно высевать несколько гибридов, наиболее соответствующих конкретным условиям возделывания.

Для хозяйств, начинающих осваивать интенсивную технологию возделывания сахарной свеклы, рекомендуется использовать сорта - популяции селекции опытной станции: Белорусская односемянная 69, гибрид Несвижский 2, способные обеспечить урожайность 40-45 т/га;в хозяйствах, освоивших интенсивные технологии возделывания, рекомендуется использовать совместные с западноевропейскими фирмами высокопродуктивные гибриды Белдан, Данибел, Манеж, Кавебел и др.

Сорт

Подготовка семян к посеву.

Семена пред посевом протравливают препаратам Ройалом Фло и ТМТД

Посев

Сеют свеклу районированными односемянными сортами или гибридами, когда почва прогреется до 5-6°С на глубину 5 см, сразу же после предпосевной обработки. (2 декада апреля).Участок следует засевать в кратчайший срок — 1-2 дня, при необходимости используется групповой метод работы сеялок. Норма высева зависит от уровня окуль-туренности почвы, условий прорастания и всхожести семян. Расстояние между семенами в рядке должно составлять 13-18 см (не менее 1,2 посевных единиц на 1 га). Глубина заделки семян — 2-3 см.

Для посева используют дражированные или инкрустированные семена фракций 3,5-4,5 и 4,5-5,5 мм, обработанные протравителями инсектицидного или фунгицидного действия. Обработка семян проводится на семенных заводах. Семена, не обработанные заводским способом, протравливают в хозяйстве не позднее, чем за 2 недели до посева с увлажнением (15 л воды/т).

Используют для дражированных семян фунгициды: ТМТД, ВСК - 400 г/л - 10 кг/т; суми - 8, 2% с.п. - 2 кг/т; тачигарен, 70% с.п. -6 кг/т; инсектициды - гаучо, КС - 90 г на 1 посевную единицу; для инкрустированных: гаучо, СП - 20 кг/т, фурадан, 35% т.пс. - 25-35 кг/т.

Норма высева семян:

♦ дражированных - 1,3-1,4 посевные единицы на гектар в зависимости от качества обработки почвы и всхожести семян;

♦ инкрустированных-4-5 кг/га.

Глубина заделки семян:

♦ на супесчаных, легкосуглинистых и незаплывающих почвах -30-35 мм,

♦ на среднесуглинистых - 25-30 мм,

♦ на тяжелых почвах повышенной влажности - 20-25 мм.

На заданную глубину с отклонением ± 10 мм должно быть заделано не менее 95% семян.

Сев. сахарной свеклы осуществляют механическими или пневматическими сеялками точного высева СМН-12, «Мультикорм», «Уникорм» и др. Ширина основных междурядий - 45 см, стыковых -не более 50 см. Сеялки навесные агрегатируются с тракторами типа МТЗ-80/82. Рабочая скорость - не более 5 км/ч.

По краям поля оставляют поворотные полосы шириной не менее 48 рядов сеялки для разворота при севе и уборке.

Перед севом нужно провести провешивание линии для первого прохода. Первый проход агрегата выполняют по вешкам.

Движение посевного агрегата осуществляют по следу маркера с помощью визира, установленного на капоте трактора на 100 мм правее осевой линии, вылет правого маркера должен составлять 2875 мм, левого - 3075, ширина колеи трактора - 1800 мм.

Для удобства проведения работ по уходу за посевами свеклы целесообразно использовать технологическую колею.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ. Агротехнические меры борьбы с сорняками носят профилактический характер и не обеспечивают должной чистоты посевов. В интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы использование химических методов борьбы обязательно.

Борьбу с сорняками проводят поэтапно. Используют следующие препараты (таблица)

Условия применения глифосатсодержаших гербицидов осенью:не рекомендуется проводить опрыскивание сорняков в период засухи.

При сильном заселении пыреем перед использованием препаратов проводить дискование нет необходимости.

При сильном засорении проволочником глифисатсодержащие препараты лучше применять под предшествующую культуру.

Условия применения почвенных гербицидов весной:

-Ранние сроки посева;

- На суглинистых почвах, при содержании гумуса до 3%;

- На легких почвах при достаточном увлажнении;

- При недостаточно качественной предпосевной подготовке почвы;

- При наличии в звене севооборота озимого рапса;

- При недостатке техники для обработки посевов или послевсходовых гербицидов.

- Послевсходовое внесение гербицидов должно осуществляться лишь в утреннее или вечернее время при температуре воздуха на уровне почвы 15-25°С, интервал между опрыскиванием и выпадением осадков должен составлять не менее 5-6 часов.

Внесение гербицидов производится штанговыми опрыскивателями с нормой расхода рабочей жидкости 200-300 л/га при скорости ветра 3-5 м/с.

Применяемые гербициды в неодинаковой мере вызывают гибель сорняков. Для увеличения защитного периода и расширения спектра действия препаратов лучше использовать баковые смеси, при приготовлении которых особое внимание следует уделять особенностям их составления.При высокой засоренности, отсутствии техники для послевсходового опрыскивания, неблагоприятных условиях (продолжительные осадки, ветер и др.) целесообразно применять комбинированные системы.

Борьба с вредителями и болезнями. Профилактические меры борьбы с гнилями корнеплодов, почвенными вредителями (проволочник, свекловичная нематода): выбор участка, предшественника, сорта, соблюдение агротехники обработки почвы, насыщение севооборота сахарной свеклой не более 20-25%.

Для борьбы с почвообитающими и листовыми вредителями и вредителями всходов (блошки, матовый мертвоед, свекловичная муха, раннее появление тли) необходима предпосевная обработка семян инсектицидами.

В состав драже в основном включен фурадан, 35% т.пс, действие которого не обеспечивает эффективной защиты при появлении летней генерации тли, второго поколения щитоноски, и требуется дополнительная обработка растений в период вегетации в засушливые годы и при массовом развитии вредителей следующими препаратами.

Наиболее вредоносными болезнями сахарной свеклы являются: корнеед, церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз, гнили корнеплодов.

Для борьбы с листовыми болезнями в период вегетации при достижении порога вредоносности используют следующие препараты.

Для предотвращения распространения пятнистости (церкоспороза, рамуляриоза, фомоза, пероноспориоза и др.) необходимо соблюдать пространственную изоляцию между посевами первого года и высадками - не менее 1000 м, между свекляницами прошлых лет - не менее 500 м.

Уборка. Календарный срок начала уборки сахарной свеклы определяется потребностью сахароперерабатывающих заводов и начинается 20-25 сентября с более ранних высокопродуктивных гибридов (Белдан, Сильвана, Рубин, Вегас, Кассандра).

Массовый срок уборки сахарной свеклы наступает при достижении биологической (технологической) зрелости корнеплодов и приходится на 1 октября. Уборка корнеплодов должна быть завершена до 20-25 октября (до наступления устойчивой температуры воздуха ниже 5°С и промерзания почвы).

Подготовка поля к уборке:

-убирают корнеплоды с поворотных полос шириной - 16,2 м;

-поле разбивают на загоны с шестикратным количеством рядков в каждом.

Убирают корнеплоды с одновременной уборкой ботвы.

Способы уборки: поточный, перевалочный и поточно-перевалочный.

Основной и наиболее экономичный - поточный способ уборки.

Перевалочный способ применяют при уборке поворотных полос, при недостатке транспортных средств, повышенной засоренности корнеплодов зеленой массой. При этом способе уборки корнеплоды не могут быть сразу вывезены на свеклоприемный пункт, их временно (не более 3 дней) хранят в буртах шириной до 4,2 м и высотой до 2,0 м.

Поточно-перевалочный способ включает элементы предыдущих двух способов.

Система машин при комплексной механизированной уборке корнеплодов включает: свеклоуборочные комплексы «Полесье» в составе шестирядного навесного свеклоуборочного комплекса КСН-6, подборщика-погрузчика корнеплодов ППК-6. Используют самоходные свеклоуборочные комбайны типа SF-10 фирмы «Франц Кляйне», «Холмер» (Германия) и др.

Для погрузки корнеплодов из временных буртов при поточно-перевалочном способе уборки используют погрузчики СПС-4,2 (Украина), ПС-1, ПС-200 (Амкодор, Беларусь).

Транспортировка корнеплодов на свеклоприемные пункты выполняется большегрузными машинами грузоподъемностью 16 тонн и более (КамАЗ, МАЗ и др.). Автомобильные перевозки на расстояние не более 70 км являются экономически более обоснованными.

Требования к уборке свеклы и оценка качества работ

|

Контролируемые показатели |

Норма |

Отклонения |

Метод оценки качества |

Коэффициент качества |

|

Отходы сахароносной массы в ботве при обрезке, % |

3 |

В норме +5 +7 |

В собранной ботве определяют удельный вес сахароносной массы (через 150-200 м подобрать и срезать оставшуюся ботву по ширине захвата машины на длине 20 м). |

1,0 0,9 0,8 |

|

Потеря корнеплодов на поле, % |

7 |

В норме +10 +15 |

Взвесить неподкопанные и утерянные корнеплоды в трехкратной повторное, определить потери (на длине 20 м и ширине захвата свеклоуборочной машины). |

U0 0,9 0,8 |

|

Повреждение корней (подрезанных, давленных), % |

10 |

В норме + 13 + 16 |

На ширине захвата машины и длине 20 м взвесить поврежденные корни. |

1,0 0,9 0,8 |

|

Загрязненность корнем зеленой массой, сорняками, % |

5 |

В норме + 7 более 10 |

-//- (или по анализу завода) |

1,0 0,9 0,8 |

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)