Содержание

ВВЕДЕНИЕ.. 5

ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ…...6

1.1 ЭЛЕКТРОТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ.. 6

1.2 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗА... 6

1.3 ОГРАНИЧЕНИЯ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.. 8

1.3.1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НАИБОЛЬШЕЙ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 8

1.3.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО УСЛОВИЯМ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР С РЕЛЬСАМИ... 8

1.3.3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НАИБОЛЬШЕМУ ДОПУСТИМОМУ ТОКУ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПУСКЕ.. 10

2 ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЯ И ПЛАНА ПУТИ ДЛЯ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ.. 12

2.1 СПРЯМЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПУТИ... 12

2.2 ПРИВЕДЕНИЕ ФИКТИВНЫХ ПОДЪЕМОВ.. 14

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА СОСТАВА И ЕГО ПРОВЕРКА... 16

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА СОСТАВА... 16

3.2 ПРОВЕРКА ВЕСА СОСТАВА ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА... 18

3.3 ПРОВЕРКА ВЕСА ПОЕЗДА ПО ДЛИНЕ ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ 20

4 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ПОЕЗД.. 22

4.1 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО УДЕЛЬНО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДА В РЕЖИМЕ ТЯГИ И ВЫБЕГА ЭЛЕКТРОВОЗА... 22

4.2 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ УСКОРЯЮЩИХ СИЛ.. 23

4.3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИЛ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ... 26

4.4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ СИЛ ПРИ

РЕОСТАТНОМ ТОРМОЖЕНИИ...………………………………………........................29

5 РЕШЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ЗАДАЧИ... 31

6 ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СКОРОСТИ И ВРЕМЕНИ... 33

6.1 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ СКОРОСТИ v(S). 33

6.2 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ВРЕМЕНИ t(S). 34

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ПОЕЗДА... 35

7.1 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ТОКА ЭЛЕКТРОВОЗА... 35

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ПОЕЗДА... 36

8 РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАНИЯ ОБМОТОК ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 40

ВЫВОД.. 45

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 46

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………………….....47

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………………………49

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………………………51

ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………………………………52

ПРИЛОЖЕНИЕ Д …………………………………………………………………………...53

ВВЕДЕНИЕ

Наука о тяге поездов изучает комплекс вопросов, связанных с теорией механического движения поезда, рационального использования локомотивов и экономичного расходования электрической энергии. С помощью теории тяги поездов определяют силы, действующие на поезд, влияние этих сил на характер его движения, находят оптимальную массу состава при выбранной серии локомотива, рассчитывают скорости движения в любой точке пути с учетом безопасности движения поездов и время хода по каждому перегону и участку, определяют расход электрической энергии или топлива и проверяют использование мощности локомотива.

В данном курсовом проекте задан 12-и осный локомотив с тяговыми двигателями НБ-418К и участок пути, по которому нужно провести поезд с наиболее возможной скоростью при минимальном расходе электроэнергии.

Локомотив представляет собой грузовой электровоз ВЛ80с, для которого необходимо:

- рассчитать и построить тяговые и тормозные характеристики электровоза;

- подготовить профиль и план пути для тяговых расчетов;

- определить вес поезда и проверить его;

- рассчитать и построить кривые ускоряющих и замедляющих сил;

- решить тормозную задачу;

- построить кривые скорости и времени хода по всему участку для заданного направления движения;

- построить кривую тока электровоза в функции пути, подсчитать расход электрической энергии на тягу поездов;

- определить наибольшую температуру нагревания обмоток тяговых двигателей.

Все данные в курсовой работе приведены в системе СИ.

1 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

1.1 ЭЛЕКТРОТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Для

определения сил, действующих на поезд, необходимо определять силу тяги

локомотива непосредственно от скорости движения. Для этого пользуются тяговой

характеристикой, показывающей зависимость касательной силы тяги (в дальнейшем

силы тяги) локомотива,  от

скорости движения

от

скорости движения  .

Ее строят по скоростной и электротяговой характеристикам, т.е. зависимостей

скорости движения от тока двигателя

.

Ее строят по скоростной и электротяговой характеристикам, т.е. зависимостей

скорости движения от тока двигателя  и

силы тяги тягового электродвигателя (т.э.д.) от тока двигателя

и

силы тяги тягового электродвигателя (т.э.д.) от тока двигателя  .

.

Электромеханические характеристики колесно-моторного блока

Чтобы построить тяговые характеристики необходимо иметь зависимости:

-

скоростные характеристики т.э.д. в режиме полного

возбуждения (ПВ) и трех ступеней ослабления возбуждения (ОВi);

скоростные характеристики т.э.д. в режиме полного

возбуждения (ПВ) и трех ступеней ослабления возбуждения (ОВi);

-

- электротяговые характеристики т.э.д. в режиме полного

возбуждения (ПB) и трех ступеней ослабления возбуждения (ОВi);

- электротяговые характеристики т.э.д. в режиме полного

возбуждения (ПB) и трех ступеней ослабления возбуждения (ОВi);

Для

тягового двигателя НБ-418К зависимости  и

и  приведены в [1,

с.205] и сведены в таблицу 1.1.

приведены в [1,

с.205] и сведены в таблицу 1.1.

1.2 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОВОЗА

Тяговая

характеристика показывает зависимость силы тяги локомотива  от скорости

движения

от скорости

движения  . Силу

тяги

. Силу

тяги  на ободе

колесных пар электровоза рассчитывают по формуле

на ободе

колесных пар электровоза рассчитывают по формуле

,

(1.1)

,

(1.1)

где  - сила тяги одного

двигателя, Н

- сила тяги одного

двигателя, Н

- число тяговых электродвигателей электровоза

- число тяговых электродвигателей электровоза

Величину

рассчитывают для полного

возбуждения (ПВ) и всех ступеней ослабления возбуждения (ОВi) для напряжения, соответствующего 33-й позиции контроллера машиниста. Пример:

рассчитывают для полного

возбуждения (ПВ) и всех ступеней ослабления возбуждения (ОВi) для напряжения, соответствующего 33-й позиции контроллера машиниста. Пример:

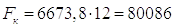

Используя

формулу (1.1), вычисляем силу тяги  :

:

Н

Н

Аналогично

рассчитывается сила тяги  при

остальных значениях

при

остальных значениях  ,

приведенных в таблице [1, с.205]. Полученные значения заносим в таблицу 1.1 и

по ее данным строим электротяговую характеристику колесно-моторного блока и

тяговую характеристику электровоза, графики которых приведены в приложении А.

,

приведенных в таблице [1, с.205]. Полученные значения заносим в таблицу 1.1 и

по ее данным строим электротяговую характеристику колесно-моторного блока и

тяговую характеристику электровоза, графики которых приведены в приложении А.

Таблица 1.1 - Тяговая характеристика локомотива ВЛ80с

|

Iд, А |

Ступени регулирования возбуждения |

|||||||||||

|

ПВ |

ОВ1 |

ОВ2 |

ОВ3 |

|||||||||

|

Fкд, Н |

Fк, Н |

V, км/ч |

Fкд, Н |

Fк, Н |

V, км/ч |

Fкд, Н |

Fк, Н |

V, км/ч |

Fкд, Н |

Fк, Н |

V, км/ч |

|

|

250 |

6673,8 |

80086 |

114 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

300 |

9996 |

119952 |

96,5 |

8330 |

99960 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

350 |

13426 |

161112 |

85,5 |

10682 |

128184 |

109 |

8114 |

97373 |

- |

- |

- |

- |

|

400 |

17346 |

208152 |

78,2 |

14504 |

174048 |

97,1 |

11025 |

132300 |

- |

- |

- |

- |

|

450 |

20952 |

251429 |

72,7 |

18101 |

217207 |

88,9 |

14288 |

171461 |

109 |

10780 |

129360 |

- |

|

500 |

24696 |

296352 |

68,5 |

21560 |

258720 |

82,0 |

17415 |

208975 |

98,2 |

14034 |

168403 |

- |

|

600 |

32340 |

388080 |

62,4 |

28812 |

345744 |

72,0 |

24324 |

291883 |

84,1 |

20962 |

251546 |

101 |

|

700 |

40376 |

484512 |

57,8 |

35966 |

431592 |

65,0 |

31360 |

376320 |

75,2 |

27871 |

334454 |

86,8 |

|

800 |

48363 |

580356 |

54,2 |

43708 |

524496 |

60,0 |

38906 |

466872 |

68,5 |

35231 |

422772 |

77,4 |

|

900 |

56546 |

678552 |

51,4 |

51450 |

617400 |

56,4 |

46305 |

555660 |

63,6 |

42140 |

505680 |

70,0 |

|

1000 |

64876 |

778512 |

49,0 |

59486 |

713832 |

53,5 |

54096 |

649152 |

59,4 |

49392 |

592704 |

65,0 |

|

1100 |

73500 |

882000 |

46,8 |

67620 |

811440 |

50,8 |

62475 |

749700 |

55,7 |

56840 |

682080 |

60,8 |

|

1200 |

82026 |

984312 |

44,6 |

76146 |

913752 |

48,2 |

69874 |

838488 |

52,7 |

64190 |

770280 |

57,6 |

|

1300 |

92552 |

1086624 |

42,7 |

84476 |

1013712 |

46,0 |

77812 |

933744 |

50,3 |

71540 |

858480 |

54,8 |

|

1400 |

100254 |

1203048 |

40,8 |

93590 |

1123080 |

43,8 |

86240 |

1034880 |

48,1 |

79968 |

959616 |

52,4 |

|

1500 |

- |

- |

39,1 |

103390 |

1240680 |

42,2 |

94570 |

1134840 |

46,2 |

88690 |

1064280 |

49,8 |

1.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

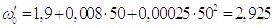

Электромеханические характеристики колесно-моторного блока (к.м.б.) и тяговые характеристики электроподвижного состава (э.п.с.) приводят при разных напряжениях на тяговых двигателях при полном и всех ступенях ослабления возбуждения, предусмотренных на электровозе. Рабочая зона на тяговых характеристиках ограничивается условиями надежной работы э.п.с..

На тяговые характеристики наносят ограничивающие линии, соответствующие наибольшим допустимым скоростям движения, наибольшим значениям силы тяги по току тяговых электродвигателей и по условиям сцепления колес с рельсами.

1.3.1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НАИБОЛЬШЕЙ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

В зоне высоких скоростей тяговая характеристика ограничена наибольшей допустимой скоростью движения э.п.с. Согласно заданию наибольшая допустимая скорость движения по участку составляет 100 км/ч. Рассматриваемое ограничение наносят в виде прямой линии, перпендикулярной оси скорости.

1.3.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО УСЛОВИЯМ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР С РЕЛЬСАМИ

Силу

тяги по условиям сцепления колесных пар с рельсами электровоза  , Н рассчитывают по

формуле

, Н рассчитывают по

формуле

,

(1.2)

,

(1.2)

где  - нагрузка от

колесной пары электровоза на рельсы, тс;

- нагрузка от

колесной пары электровоза на рельсы, тс;

- число осей локомотива

- число осей локомотива

- расчетный коэффициент сцепления колесных пар с

рельсами

- расчетный коэффициент сцепления колесных пар с

рельсами

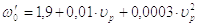

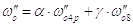

(1.3)

(1.3)

где  - скорость

движения, км/ч

- скорость

движения, км/ч

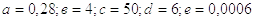

- коэффициенты, полученные по экспериментальным

данным, зависящие от конструкции электровоза, которые берем из [2]. Для ВЛ80с

они составили:

- коэффициенты, полученные по экспериментальным

данным, зависящие от конструкции электровоза, которые берем из [2]. Для ВЛ80с

они составили:

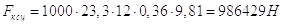

Определим

силу тяги по сцеплению колесных пар с рельсами  для электровоза

ВЛ80с при скорости движения 10 км/ч.

для электровоза

ВЛ80с при скорости движения 10 км/ч.

Используя

формулу (1.3), находим величину  :

:

Учитывая,

что  тс и число осей

тс и число осей  , находим по

формуле (1.2) силу тяги по сцеплению:

, находим по

формуле (1.2) силу тяги по сцеплению:

Остальные

значения  и

и  заносятся в таблицу

1.2.

заносятся в таблицу

1.2.

Таблица 1.2 - Значения силы тяги по сцеплению

|

V, км/ч |

ψк |

Fксц, Н |

|

0 |

0,360 |

986429 |

|

5 |

0.327 |

896006 |

|

10 |

0,310 |

850421 |

|

20 |

0,292 |

798814 |

|

30 |

0,279 |

765554,5 |

|

40 |

0,270 |

739255 |

|

50 |

0,261 |

717066 |

|

60 |

0,254 |

695312 |

|

70 |

0,247 |

675459 |

1.3.3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО НАИБОЛЬШЕМУ ДОПУСТИМОМУ ТОКУ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПУСКЕ

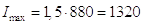

Ограничения

по максимальному току  наносят

на электротяговые и тяговые характеристики.

наносят

на электротяговые и тяговые характеристики.

(1.4)

(1.4)

где  - коэффициент

эксплуатационной перегрузки двигателя;

- коэффициент

эксплуатационной перегрузки двигателя;

- часовой ток двигателя, А.

- часовой ток двигателя, А.

Часовой ток – это ток, с которым двигатель может работать в течение одного часа при нормальной вентиляции и при этом температура его частей не превысит допустимую температуру по нагреву изоляции.

Коэффициентом эксплуатационной перегрузки называется такой коэффициент, который показывает, во сколько раз необходимо превысить ток двигателя, чтобы достичь максимального значения. Для тягового двигателя НБ-418К часовой ток равен 880А, а коэффициент эксплуатационной перегрузки равен 1,5.

Согласно формуле (1.4) определим максимальный ток данного двигателя:

А

А

Чтобы

построить ограничение тяговых характеристик по максимальному току т.э.д.,

необходимо определить по электромеханическим характеристикам скорости движения

при этом токе и перенести эти значения на тяговые характеристики. Соединив

полученные точки, получим кривую ограничения по максимальному току  .

.

В результате построения ограничений тяговых характеристик мы можем определить расчетную скорость движения и расчетную силу тяги.

В данном курсовом проекте расчетная скорость и сила тяги определена при пересечении ограничения силы тяги по сцеплению с тяговой характеристикой.

По результатам построения оказалось, что максимальная сила тяги на всех позициях ограничена силой сцепления Fк сц. Определим скорость выхода на естественную характеристику (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А):

Vр1 = 50 км/ч

Перенесем эту скорость на электротяговые характеристики, получив значение максимально допустимого тока Imax2 = 950 А и скорости перехода на позиции ослабленного возбуждения Vрi (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А):

Vр2 = 55 км/ч

Vр3 = 61 км/ч

Vр4 = 67,5 км/ч

2 ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЯ И ПЛАНА ПУТИ ДЛЯ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ

Профиль

железнодорожного пути состоит из отдельных элементов, отличающихся длиной  и крутизной уклона

и крутизной уклона

. При выполнении

расчетов, связанных с движением поезда, число элементов профиля пути уменьшают

за счет спрямления элементов, при котором несколько элементов с различными

уклонами заменяют одним уклоном – спрямленным участком. Такая замена позволяет

упростить расчеты и до некоторой степени сгладить изменение сил дополнительного

сопротивления движению при переходе с одного элемента профиля пути на другой.

Подготовку профиля и плана пути осуществляют следующим образом:

. При выполнении

расчетов, связанных с движением поезда, число элементов профиля пути уменьшают

за счет спрямления элементов, при котором несколько элементов с различными

уклонами заменяют одним уклоном – спрямленным участком. Такая замена позволяет

упростить расчеты и до некоторой степени сгладить изменение сил дополнительного

сопротивления движению при переходе с одного элемента профиля пути на другой.

Подготовку профиля и плана пути осуществляют следующим образом:

- проводят спрямление продольного профиля пути;

- делают замену сопротивления движению поезда от кривых фиктивным подъемом.

2.1 СПРЯМЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПУТИ

Спрямлению подлежат только смежные и близкие по крутизне элементы профиля одного знака. Элементы профиля пути на станциях с прилегающими элементами пути перегонов не спрямляют. Горизонтальные элементы присоединяют или к спускам или к подъемам, как это удобно для расчета, если длина этих элементов менее длины поезда

Спрямленный

уклон  определяют

по формуле:

определяют

по формуле:

,

(2.1)

,

(2.1)

где  - уклон любого

действительного элемента профиля пути,

- уклон любого

действительного элемента профиля пути,  ;

;

-

длина любого действительного элемента профиля пути, входящего в спрямляемый

элемент, м;

-

длина любого действительного элемента профиля пути, входящего в спрямляемый

элемент, м;

- длина

спрямляемого элемента, м.

- длина

спрямляемого элемента, м.

(2.2)

(2.2)

После спрямления элементов проводят проверку допустимости спрямления этих элементов по формуле

, (2.3)

, (2.3)

где  - длина элемента

профиля пути, м;

- длина элемента

профиля пути, м;

-

абсолютная разность между уклонами спрямляемого участка и проверяемого

элемента,

-

абсолютная разность между уклонами спрямляемого участка и проверяемого

элемента,  ;

;

(2.4)

(2.4)

Проверке подвергаются все элементы, входящие в спрямляемый участок. Если при проверке длина хотя бы одного из спрямленных элементов профиля не удовлетворяет условию (2.4), то такое спрямление вводить в дальнейшие расчеты не разрешается.

Пример:

Необходимо определить по заданному в задании профилю пути возможность спрямления некоторых его отдельных элементов.

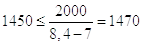

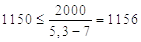

Проанализировав профиль, видим, что элементы 4 и 5 близки по крутизне и одинаковы по знаку. Проверим возможность спрямления элементов 4 и 5.

Используя

формулу (2.1), находим  :

:

.

.

Используя формулу (2.3), выясняем возможность спрямления этого участка:

Элемент

4:  м.

Условие выполнено.

м.

Условие выполнено.

Элемент

5:  м.

Условие выполнено.

м.

Условие выполнено.

Таким образом, выяснили, что спрямление элементов 4 и 5 возможно. Аналогично проверяются остальные элементы. Полученные данные занесены в таблицу 2.1.

2.2 ПРИВЕДЕНИЕ ФИКТИВНЫХ ПОДЪЕМОВ

Кривые,

находящиеся на пути, спрямляют в плане, заменяя их, так называемым, фиктивным

подъемом  , имеющим

крутизну, на котором создается дополнительное сопротивление движению от кривых.

, имеющим

крутизну, на котором создается дополнительное сопротивление движению от кривых.

При

нахождении на элементе профиля пути или на спрямленном участке нескольких

кривых, имеющих разные длины  и

радиусы

и

радиусы  ,

фиктивные подъемы определяют по формуле:

,

фиктивные подъемы определяют по формуле:

, (2.5)

, (2.5)

или при задании кривой центральным углом:

,

(2.6)

,

(2.6)

где  - длина и радиус

кривой в пределах спрямляемого элемента, м;

- длина и радиус

кривой в пределах спрямляемого элемента, м;

- центральный угол кривой в пределах спрямляемого

элемента.

- центральный угол кривой в пределах спрямляемого

элемента.

Алгебраическую

сумму уклона  ,

имеющего на подъеме знак ,,+”, а на спуске знак ,,-” и фиктивного подъема

,

имеющего на подъеме знак ,,+”, а на спуске знак ,,-” и фиктивного подъема  , называют

окончательным или приведенным уклоном

, называют

окончательным или приведенным уклоном

Пример:

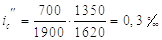

В заданном профиле пути элемент 3 представлен в виде кривой. Необходимо заменить кривую фиктивным подъемом. Заменим заданную кривую фиктивным подъемом согласно формуле (2.5), а затем определим окончательный уклон:

В заданном профиле пути элемент 14 представлен в виде кривой центрального угла. Необходимо заменить кривую фиктивным подъемом.

В предыдущем примере (см. п.2.1) выяснилось, что элементы 4 и 5 можно спрямить. Заменим заданную кривую фиктивным подъемом согласно формуле (2.6), а затем определим окончательный уклон:

Все остальные спрямления профиля пути производим аналогичным образом.

После проведения спрямления профиля пути

определяем расчетный подъем iр=14,8

Спрямление профиля пути приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Спрямление профиля пути

|

Заданный профиль пути |

Спрямленный профиль пути |

Примечание |

|||||||

|

№ эле-мента |

i 0/00 |

Длина S, м |

Кривая |

№ эле-мента |

i"c,0/00 |

i"c,0/00 |

iс 0/00 |

Длина S, м |

|

|

1 |

0 |

1200 |

- |

1 |

- |

- |

0 |

1200 |

Станция Б |

|

2 |

-1,8 |

2500 |

- |

2 |

- |

- |

-1,8 |

2500 |

|

|

3 |

-11,5 |

1900 |

R=1350 S=1620 |

3 |

- |

+0,3 |

-11,2 |

1900 |

|

|

4 |

-8,4 |

1450 |

- |

4 |

-7 |

- |

-7 |

2600 |

|

|

5 |

-5,3 |

1150 |

- |

||||||

|

6 |

-4,1 |

1550 |

- |

5 |

- |

- |

- |

1550 |

|

|

7 |

-1,3 |

1900 |

- |

6 |

- |

- |

- |

1900 |

|

|

8 |

0 |

1200 |

- |

7 |

- |

- |

0 |

1200 |

Станция В |

|

9 |

+0,8 |

1950 |

- |

8 |

- |

- |

- |

1950 |

|

|

10 |

+4,3 |

1500 |

- |

9 |

- |

- |

- |

1500 |

|

|

11 |

+14,8 |

1400 |

- |

10 |

- |

- |

- |

1400 |

|

|

12 |

+9,1 |

2550 |

- |

11 |

-+8,4 |

- |

+8,4 |

3700 |

|

|

13 |

+6,7 |

1150 |

- |

||||||

|

14 |

+3,8 |

1800 |

30 |

12 |

- |

+0,2 |

+4 |

1800 |

|

|

15 |

+0,8 |

1780 |

- |

13 |

- |

- |

- |

1780 |

|

|

16 |

0 |

1450 |

- |

14 |

- |

- |

0 |

1450 |

Станция Г |

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА СОСТАВА И ЕГО ПРОВЕРКА

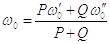

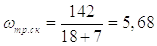

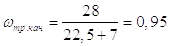

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА СОСТАВА

Для

определения веса состава при условии движения поезда с равномерной скоростью  на расчетном

подъеме (наиболее тяжелом)

на расчетном

подъеме (наиболее тяжелом)  необходимо

воспользоваться формулой:

необходимо

воспользоваться формулой:

,

(3.1)

,

(3.1)

где  - расчетная сила

тяги при скорости

- расчетная сила

тяги при скорости  ;

Н

;

Н

- расчетная скорость; км/ч

- расчетная скорость; км/ч

- расчетный подъем;

- расчетный подъем;

- основное удельное сопротивление движению

электровоза в режиме тяги; Н/кН

- основное удельное сопротивление движению

электровоза в режиме тяги; Н/кН

- основное удельное сопротивление движению состава;

Н/кН.

- основное удельное сопротивление движению состава;

Н/кН.

Расчетный

подъем выбирают на основании анализа спрямленного профиля пути. При большой

длине подъемов выбирают наиболее крутой. В данном случае наибольшим является

подъем +14,8 .

.

Величины

и

и  определяют по

тяговым характеристикам с учетом имеющихся ограничений по току и сцеплению. При

этом выбирают в качестве расчетной характеристику, обеспечивающую реализацию

возможно большей силы тяги, определяемой или коэффициентом сцепления, или

максимальным током. В нашем случае ограничение по сцеплению находится раньше,

чем ограничение по току, поэтому величины

определяют по

тяговым характеристикам с учетом имеющихся ограничений по току и сцеплению. При

этом выбирают в качестве расчетной характеристику, обеспечивающую реализацию

возможно большей силы тяги, определяемой или коэффициентом сцепления, или

максимальным током. В нашем случае ограничение по сцеплению находится раньше,

чем ограничение по току, поэтому величины  и

и  будем определять

по ограничению по сцеплению. Возьмём режим ПВ т.э.д., откуда определяем

будем определять

по ограничению по сцеплению. Возьмём режим ПВ т.э.д., откуда определяем  Н,

Н,  =50 км/ч,

=50 км/ч,  ,

,  кН (см. п. 1.3.2).

кН (см. п. 1.3.2).

Величины

и

и  определяются по

формулам:

определяются по

формулам:

,

(3.2)

,

(3.2)

,

(3.3)

,

(3.3)

где  и

и

- доля массы

вагона соответственно 4-х осных на скольжения подшипниках и 4-х осных на

подшипниках качения соответственно.

- доля массы

вагона соответственно 4-х осных на скольжения подшипниках и 4-х осных на

подшипниках качения соответственно.

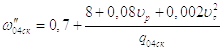

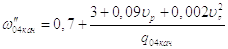

Для грузовых вагонов основное удельное сопротивление движению рассчитывается по формулам:

Вагоны, с подшипниками скольжения:

,

(3.4)

,

(3.4)

,

(3.5)

,

(3.5)

где  - нагрузка на ось

вагона; тс

- нагрузка на ось

вагона; тс

Отметим, что формулы (3.2), (3.4), (3.5) действительны только при движении на бесстыковом пути, который указан в задании.

Проверку полученного веса следует осуществить по формуле:

,

(3.6)

,

(3.6)

где

,

(3.7)

,

(3.7)

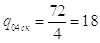

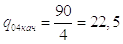

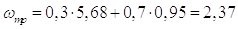

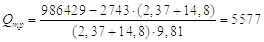

Пример: Согласно данным, приведенным выше, необходимо рассчитать вес состава и сделать его проверку. Вес вагона с подшипниками скольжения – 72 тс, вес вагонов с подшипниками качения – 90тс .

Нагрузка на ось определяется следующим образом:

тс на ось,

тс на ось,

тс на ось.

тс на ось.

Определим силы сопротивления движению используя формулы (3.2), (3.4), (3.5), (3.3):

Н/кН,

Н/кН,

Н/кН

Н/кН

Н/кН

Н/кН

Подставив полученные значения в формулу (3.1), определим вес состава:

Согласно ПТР вес состава округляется с точностью до 50 т. Сделаем проверку:

Полученное значение сошлось с расчетным подъемом, значит, вес состава рассчитан правильно.

3.2 ПРОВЕРКА ВЕСА СОСТАВА ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА

Вес состава проверяют на возможность трогания поезда с места на остановочных пунктах:

(3.8)

(3.8)

где  - сила тяги электровоза

при трогании с места, Н;

- сила тяги электровоза

при трогании с места, Н;

- крутизна уклона,

на котором расположена станция,

- крутизна уклона,

на котором расположена станция,  ;

;

-

дополнительное удельное сопротивление движению состава при трогании с места,

Н/кН.

-

дополнительное удельное сопротивление движению состава при трогании с места,

Н/кН.

Так

как в курсовой работе все остановочные пункты расположены на площадках,

Силу

тяги при трогании с места определяют по тяговым характеристикам по ограничению,

находящемуся ближе к оси скорости при  . У электровоза ВЛ80с

ограничение по сцеплению находится ближе к оси скорости, поэтому величину

. У электровоза ВЛ80с

ограничение по сцеплению находится ближе к оси скорости, поэтому величину  определяем по этой

линии. При скорости

определяем по этой

линии. При скорости  Fктр=986429 Н.

Fктр=986429 Н.

Дополнительное удельное сопротивление движению состава определяется по формуле:

,

(3.9)

,

(3.9)

где  -

дополнительное удельное сопротивление движению состава, состоящего из вагонов с

роликовыми подшипниками. Эти параметры определяются по формулам:

-

дополнительное удельное сопротивление движению состава, состоящего из вагонов с

роликовыми подшипниками. Эти параметры определяются по формулам:

,

(3.10)

,

(3.10)

где  -

вес, приходящийся на одну колесную пару, тс, который определяют делением веса

вагонов данного типа на количество осей во всех этих вагонах.

-

вес, приходящийся на одну колесную пару, тс, который определяют делением веса

вагонов данного типа на количество осей во всех этих вагонах.

Вес состава, рассчитанный по формуле (3.8) должен быть больше веса, полученного по условиям движения, т.е.

.

(3.12)

.

(3.12)

Рассчитаем вес состава при трогании с места и сравним его с весом по условиям движения.

Определим дополнительное сопротивление движению состава при трогании.

кгс/тс,

кгс/тс,

кгс/тс.

кгс/тс.

кгс/тс.

кгс/тс.

По формуле (3.8) определяем вес состава при трогании на руководящем подъёме:

> 4200 т.

> 4200 т.

Условие (3.12) выполнено, следовательно электровоз может взять состав на расчётном подъёме, поэтому вес поезда принимаем Q=4200 т.

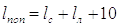

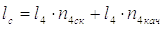

3.3 ПРОВЕРКА ВЕСА ПОЕЗДА ПО ДЛИНЕ ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ

В обычных условиях организации движения длина поезда не должна превышать полезной длины приемоотправочных путей (с запасом 10 м на точность остановки поезда).

Необходимая длина приемоотправочных путей определяется по формуле:

,

(3.13)

,

(3.13)

где  - длина состава,

м;

- длина состава,

м;

- длина локомотива, м.

- длина локомотива, м.

Длина электровоза ВЛ80с составляет 33 м,

Длина четырехосных вагонов – 14 м,

Длина состава определяется по формуле:

,

(3.14)

,

(3.14)

где l4- длина четырехосных вагонов, м;

n4ск и n4кач - число четырехосных вагонов в составе на подшипниках скольжения и качения;

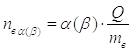

Число вагонов определяется по формуле:

(3.15)

(3.15)

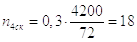

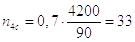

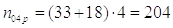

Пример: Осуществим проверку веса состава по длине приемоотправочных путей:

вагонов

вагонов

вагонов

вагонов

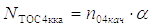

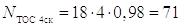

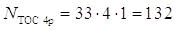

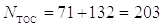

Определим количество осей:

4-х осных вагонов на подшипниках качения и скольжения

Находим длину поезда

м

м

Длина приёмоотправочных путей станций и остановочных пунктов приведена в задании на курсовой проект (длина станций Б, В, Г.) длина которых составляет 1200 метров.

Таким образом, длина поезда должна удовлетворять условию:

lп

из расчётов получаем, что длина состава проходит по длине приёмоотправочных путей.

4 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПОЕЗД

4.1 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНЮ ПОЕЗДА В РЕЖИМЕ ТЯГИ И ВЫБЕГА ЭЛЕКТРОВОЗА

К

силам сопротивления движению поезда относят внешние неуправляемые силы,

направленные, как правило, против движения поезда. Расчет основного удельного

сопротивления движению поезда в режиме тяги  и выбега

локомотива (то есть следование без тока)

и выбега

локомотива (то есть следование без тока)  для различных

типов вагонов и электровоза выполняют по формулам, которые приведены ниже.

Расчет сначала проводят для скоростей движения от 0 до 29-й позиции для

электровозов переменного тока не более чем через 10 км/ч, затем необходимо

рассчитать значения

для различных

типов вагонов и электровоза выполняют по формулам, которые приведены ниже.

Расчет сначала проводят для скоростей движения от 0 до 29-й позиции для

электровозов переменного тока не более чем через 10 км/ч, затем необходимо

рассчитать значения  и

и

при скорости

перехода с 29-й на 33-ю позицию в режиме ПВ, а далее при скоростях перехода с

одной ступени ослабления возбуждения на другую (

при скорости

перехода с 29-й на 33-ю позицию в режиме ПВ, а далее при скоростях перехода с

одной ступени ослабления возбуждения на другую ( ,

,  ,

,  ) на 33-й позиции.

После этого не более чем через 5 км/ч до максимальной скорости движения.

Результаты расчетов основного удельного сопротивления движению поезда сводим в

таблицу

4.1. Основное

удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги

) на 33-й позиции.

После этого не более чем через 5 км/ч до максимальной скорости движения.

Результаты расчетов основного удельного сопротивления движению поезда сводим в

таблицу

4.1. Основное

удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги  определяется по

формуле:

определяется по

формуле:

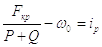

,

(4.1)

,

(4.1)

а

основное удельное сопротивление движению поезда при движении локомотива без

тока  - по

формуле:

- по

формуле:

(4.2)

(4.2)

Таблица 4.1 – Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги и выбега

|

V, км/ч |

Расчетные формулы |

|||||||||

|

w"0, Н/кН |

w"0*mэл, Н |

|

|

w""0, Н/кН |

w""0*mс, Н |

w0, Н/кН |

wx, Н/кН |

wx*mэл, Н/кН |

w0x, Н/кН |

|

|

0 |

1,90 |

5211,46 |

0,34 |

0,58 |

0,93 |

38180,52 |

0,99 |

2,40 |

6582,90 |

1,02 |

|

15 |

2,08 |

5694,90 |

0,37 |

0,64 |

1,01 |

41620,89 |

1,08 |

2,61 |

7169,19 |

1,11 |

|

20 |

2,16 |

5924,61 |

0,38 |

0,66 |

1,05 |

43161,38 |

1,12 |

2,72 |

7460,62 |

1,15 |

|

30 |

2,37 |

6486,90 |

0,41 |

0,72 |

1,14 |

46832,94 |

1,21 |

2,99 |

8187,48 |

1,25 |

|

40 |

2,62 |

7186,34 |

0,45 |

0,79 |

1,24 |

51291,91 |

1,33 |

3,32 |

9106,35 |

1,37 |

|

50 |

2,93 |

8022,91 |

0,49 |

0,88 |

1,37 |

56538,30 |

1,47 |

3,73 |

10217,21 |

1,52 |

|

55 |

3,10 |

8492,63 |

0,52 |

0,93 |

1,44 |

59456,78 |

1,55 |

3,95 |

10844,65 |

1,60 |

|

60 |

3,28 |

8996,63 |

0,54 |

0,98 |

1,52 |

62572,10 |

1,63 |

4,20 |

11520,08 |

1,69 |

|

61 |

3,32 |

9101,55 |

0,55 |

0,99 |

1,53 |

63218,79 |

1,65 |

4,25 |

11660,93 |

1,70 |

|

65 |

3,48 |

9534,92 |

0,57 |

1,03 |

1,60 |

65884,29 |

1,72 |

4,46 |

12243,51 |

1,78 |

|

67,5 |

3,58 |

9816,92 |

0,59 |

1,06 |

1,64 |

67614,20 |

1,76 |

4,60 |

12623,23 |

1,83 |

|

70 |

3,69 |

10107,50 |

0,60 |

1,08 |

1,68 |

69393,32 |

1,81 |

4,75 |

13014,95 |

1,88 |

|

75 |

3,91 |

10714,36 |

0,63 |

1,14 |

1,77 |

73099,22 |

1,91 |

5,04 |

13834,38 |

1,98 |

|

80 |

4,14 |

11355,51 |

0,66 |

1,21 |

1,87 |

77001,96 |

2,01 |

5,36 |

14701,82 |

2,09 |

|

85 |

4,39 |

12030,94 |

0,70 |

1,27 |

1,97 |

81101,56 |

2,12 |

5,69 |

15617,25 |

2,20 |

|

90 |

4,65 |

12740,66 |

0,73 |

1,34 |

2,07 |

85398,01 |

2,23 |

6,05 |

16580,69 |

2,32 |

|

95 |

4,92 |

13484,66 |

0,77 |

1,41 |

2,18 |

89891,32 |

2,35 |

6,41 |

17592,12 |

2,45 |

|

100 |

5,20 |

14262,96 |

0,81 |

1,49 |

2,30 |

94581,48 |

2,48 |

6,80 |

18651,56 |

2,58 |

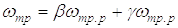

4.2 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ УСКОРЯЮЩИХ СИЛ

Графики, показывающие зависимость удельных ускоряющих сил от скорости движения называются диаграммой удельных ускоряющих сил.

Удельные

силы в режиме тяги  при

движении поезда по прямому горизонтальному пути определяется по формуле:

при

движении поезда по прямому горизонтальному пути определяется по формуле:

,

(4.3)

,

(4.3)

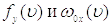

Удельные

ускоряющие силы в режиме тяги  при

движении поезда по прямому горизонтальному пути определяется по формуле:

при

движении поезда по прямому горизонтальному пути определяется по формуле:  ,

(4.4)

,

(4.4)

Сила

при движении на

естественных характеристиках берется из тяговых характеристик, построенных в

приложении А. При скоростях от нуля до скорости выхода на естественную

характеристику силу тяги принимается постоянной. Величину

при движении на

естественных характеристиках берется из тяговых характеристик, построенных в

приложении А. При скоростях от нуля до скорости выхода на естественную

характеристику силу тяги принимается постоянной. Величину  берем из таблицы

4.1.

берем из таблицы

4.1.

Расчет

величины  по

формуле (4.4) производим для тех же скоростей, что и для основного

сопротивления движению поезда.

по

формуле (4.4) производим для тех же скоростей, что и для основного

сопротивления движению поезда.

К примеру:

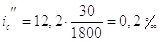

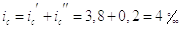

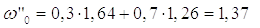

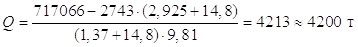

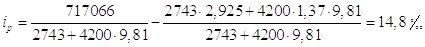

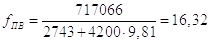

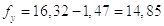

При скорости V=50 км/ч, сила тяги при ПВ составляет FПВ=717066 Н, а основное удельное сопротивление движению w0=1,47 Н/кН, тогда

Н/кН

Н/кН

Н/кН

Н/кН

Т.е. при скорости выхода на естественную характеристику ускоряющая сила равна расчетному уклону численно.

Аналогично ведем расчет для остальных скоростей и позиций ослабления возбуждения.

Удельные ускоряющие силы в режиме тяги приведены в таблице 4.2

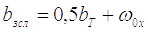

4.3. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИЛ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

В

данной курсовой работе расчет удельной замедляющей силы  , кгс/тс ведется в

режиме механического торможения с использованием чугунных колодок. При

применении служебного торможения величину тормозной силы

, кгс/тс ведется в

режиме механического торможения с использованием чугунных колодок. При

применении служебного торможения величину тормозной силы  берут как половину

от полной тормозной силы

берут как половину

от полной тормозной силы  ,

так как полное значение расчетного тормозного коэффициента и соответствующая

ему тормозная сила реализуется только при экстренном торможении.

,

так как полное значение расчетного тормозного коэффициента и соответствующая

ему тормозная сила реализуется только при экстренном торможении.

При экстренном торможении, применяющимся в исключительных случаях для предупреждения несчастных случаев и аварий, удельная замедляющая сила будет рассчитываться по формуле

,

(4.5)

,

(4.5)

При применении служебного торможения удельную замедляющую силу определяют по формуле:

,

(4.6)

,

(4.6)

где  - удельная

тормозная сила, кгс/тс

- удельная

тормозная сила, кгс/тс

,

(4.7)

,

(4.7)

где  -

расчетный коэффициент трения колодки о бандаж. Для чугунных колодок его

определяют по формуле:

-

расчетный коэффициент трения колодки о бандаж. Для чугунных колодок его

определяют по формуле:

(4.8)

(4.8)

где  - скорость

движения, км/ч

- скорость

движения, км/ч

- расчетный

тормозной коэффициент. Он определяется как

- расчетный

тормозной коэффициент. Он определяется как

,

(4.9)

,

(4.9)

где  - сумма расчетных

тормозных нажатий колодок локомотива, (т/ось);

- сумма расчетных

тормозных нажатий колодок локомотива, (т/ось);

- сумма расчетных

тормозных нажатий колодок вагонов, (т/ось).

- сумма расчетных

тормозных нажатий колодок вагонов, (т/ось).

Согласно

[1, с.11] для грузовых поездов на спусках до  тормозную силу

электровоза и его вес не учитываются, поэтому формула (4.9) примет вид:

тормозную силу

электровоза и его вес не учитываются, поэтому формула (4.9) примет вид:

,

(4.10)

,

(4.10)

где  - расчетная сила

нажатия чугунных колодок на одну ось, тс.

- расчетная сила

нажатия чугунных колодок на одну ось, тс.

Для

грузовых вагонов на груженом режиме воздухораспределителя нажатие колодок на

колесную пару составляет  т

на ось. Сумма нажатия всех колодок определяется как произведение нажатия на

одну колесную пару и числа тормозных осей в поезде

т

на ось. Сумма нажатия всех колодок определяется как произведение нажатия на

одну колесную пару и числа тормозных осей в поезде  ,которое в свою

очередь определяется по формуле:

,которое в свою

очередь определяется по формуле:

, (4.11)

, (4.11)

где  - количество

тормозных осей 4-х осных на подшипниках скольжения

- количество

тормозных осей 4-х осных на подшипниках скольжения

- количество тормозных осей 4-х осных вагонов на

подшипниках качения

- количество тормозных осей 4-х осных вагонов на

подшипниках качения

Количество тормозных осей вагонов разного типа определяются по формулам:

,

(4.12)

,

(4.12)

,

(4.13)

,

(4.13)

где  и

и

- доля тормозных

осей в составе вагонов, которые заданы в задании на курсовую работу;

- доля тормозных

осей в составе вагонов, которые заданы в задании на курсовую работу;

и

и  -

число осей соответственно вагонов (берем из п. 3.2)

-

число осей соответственно вагонов (берем из п. 3.2)

Определяем

количество тормозных осей  и

и

по формулам

(4.12-4.13)

по формулам

(4.12-4.13)

Находим общее число тормозных осей в поезде по формуле (4.11):

оси

оси

Находим общее расчетное тормозное нажатие тормозных колодок поезда:

т

т

Определяем коэффициент обеспечения поезда тормозами по формуле (4.10):

Определяем расчетный коэффициент трения колодки о колесо при скорости 10 км/ч по формуле (4.8):

Находим удельную тормозную силу при данной скорости по формуле (4.7):

Н/кН

Н/кН

Находим удельную замедляющую силу при служебном торможении при данной скорости по формуле (4.6):

Н/кН

Н/кН

Находим удельную замедляющую силу при экстренном торможении при данной скорости по формуле (4.5):

Н/кН

Н/кН

Остальные расчеты производим подобным образом.

Значения удельных тормозных сил приведены в таблице 4.3

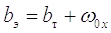

По

данным таблицы 4.1 – 4.3 строим характеристики сил, действующих на поезд.

Графики зависимостей  приведены

в Приложении Б.

приведены

в Приложении Б.

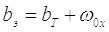

Таблица 4.3 – Значения удельных тормозных сил

|

V, км/ч |

Расчетные параметры |

||||

|

φкр, Н/кН |

bт, Н/кН |

w0x, Н/кН |

bзсл, Н/кН |

bэ, Н/кН |

|

|

0 |

0,27 |

92,92 |

1,02 |

47,48 |

93,94 |

|

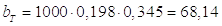

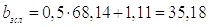

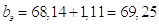

10 |

0,198 |

68,14 |

1,11 |

35,18 |

69,25 |

|

20 |

0,162 |

55,75 |

1,15 |

29,03 |

56,90 |

|

30 |

0,140 |

48,32 |

1,25 |

25,41 |

49,57 |

|

40 |

0,126 |

43,36 |

1,37 |

23,06 |

44,74 |

|

50 |

0,116 |

39,82 |

1,52 |

21,43 |

41,34 |

|

60 |

0,108 |

37,17 |

1,69 |

20,27 |

38,85 |

|

70 |

0,102 |

35,10 |

1,88 |

19,43 |

36,98 |

|

80 |

0,097 |

33,45 |

2,09 |

18,81 |

35,54 |

|

90 |

0,093 |

32,10 |

2,32 |

18,37 |

34,42 |

|

100 |

0,09 |

30,97 |

2,58 |

18,06 |

33,55 |

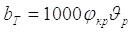

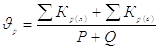

4.4. РЕОСТАТНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Реостатное торможение широко используется для поддержания постоянной скорости на затяжных спусках, а также снижения скорости движения. Построим кривые реостатного торможения. Расчет будем производить опираясь на тормозные характеристики локомотива ВЛ80с.

Расчет удельных замедляющих тормозных сил при электрическом торможение будем вести аналогично расчету сил. Формула для расчета:

,Н/кН

(4.14)

,Н/кН

(4.14)

где: B-тормозная сила, Н;

-основное удельное

сопротивление движению поезда с электровозом находящимся в режиме

электрического торможения, Н/кН. Эти значения были уже рассчитаны в пункте 4,

берем их из таблицы 4.1.

-основное удельное

сопротивление движению поезда с электровозом находящимся в режиме

электрического торможения, Н/кН. Эти значения были уже рассчитаны в пункте 4,

берем их из таблицы 4.1.

Результаты сводим в таблицу 4.4. Построенная удельные замедляющие силы при реостатном торможении представлены в приложении В.

Таблица 4.4 – Результаты расчета удельных сил, действующих на поезд при реостатном торможении

|

V, км/ч |

Расчетный параметр |

Позиция |

|||||||||

|

100А |

150А |

200А |

250А |

300А |

350А |

400А |

500А |

600А |

700А |

||

|

Вэл, кН |

27 |

63 |

105,6 |

159 |

207 |

264 |

318 |

378 |

468 |

525 |

|

|

40 |

w0, Н/кН |

1,33 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

1,945 |

2,764 |

3,734 |

4,949 |

6,041 |

7,338 |

8,567 |

9,932 |

11,98 |

13,28 |

|

|

Вэл, кН |

30,37 |

70,87 |

118,8 |

178,9 |

232,9 |

297 |

357,8 |

425,3 |

526,5 |

- |

|

|

45 |

w0, Н/кН |

1,4 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,091 |

3,013 |

4,1 |

5,47 |

6,7 |

8,158 |

9,54 |

11,08 |

13,38 |

- |

|

|

Вэл, кН |

33,75 |

78,75 |

132 |

198,7 |

258,7 |

330 |

397,5 |

472,5 |

- |

- |

|

|

50 |

w0, Н/кН |

1,47 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,237 |

3,261 |

4,473 |

5,992 |

7,357 |

8,979 |

10,51 |

12,22 |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

37,13 |

86,63 |

145,2 |

218,6 |

284,6 |

363 |

437,3 |

519,8 |

- |

- |

|

|

55 |

w0, Н/кН |

1,55 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,391 |

3,517 |

4,85 |

6,52 |

8,02 |

9,81 |

11,5 |

13,37 |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

40,5 |

94,5 |

158,4 |

238,5 |

310,5 |

396 |

477 |

- |

- |

- |

|

|

60 |

w0, Н/кН |

1,63 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,55 |

3,78 |

5,23 |

7,06 |

8,69 |

10,64 |

12,48 |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

43,88 |

102,4 |

171,6 |

258,4 |

336,4 |

429 |

- |

- |

- |

- |

|

|

65 |

w0, Н/кН |

1,72 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,71 |

4,05 |

5,62 |

7,6 |

9,37 |

11,48 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

47,25 |

110,3 |

184,8 |

278,3 |

362,3 |

462 |

- |

- |

- |

- |

|

|

70 |

w0, Н/кН |

1,81 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

2,88 |

4,32 |

6,01 |

8,14 |

10,05 |

12,32 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

50,63 |

118,1 |

198 |

298,1 |

388,1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

75 |

w0, Н/кН |

1,91 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

3,06 |

4,59 |

6,41 |

8,69 |

10,74 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

54 |

126 |

211,2 |

318 |

414 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

80 |

w0, Н/кН |

2,01 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

3,24 |

4,88 |

6,82 |

9,25 |

11,43 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

57,4 |

133,9 |

224,4 |

337,9 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

85 |

w0, Н/кН |

2,12 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

3,42 |

5,17 |

7,23 |

9,81 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

60,75 |

141,8 |

237,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

90 |

w0, Н/кН |

2,23 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

3,62 |

5,46 |

7,64 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

64,13 |

149,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

95 |

w0, Н/кН |

2,35 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

3,81 |

5,76 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Вэл, кН |

67,5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

100 |

w0, Н/кН |

2,48 |

|||||||||

|

bз, Н/кН |

4,01 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

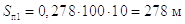

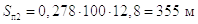

5 РЕШЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ ЗАДАЧИ

В процессе движения поезда машинисту приходится применять торможение как с целью снижения или поддержания скорости (регулировочное торможение), так и для полной остановки поезда. В нормальных условиях осуществляется служебное торможение, а для предотвращения наездов и аварий – экстренное. Поэтому расчеты режимов торможения –ответственная часть тяговых расчетов и они выделены в самостоятельный расчет – тормозные задачи.

В данном курсовом проекте будем решать тормозную задачу, для которой известно:

- вес поезда P+Q;

- профиль пути i, 0/00;

- тормозные средства  ;

;

- длина тормозного пути Sт=1200 м

требуется определить максимально допустимые скорости движения vmax.

Для обеспечения безопасности движения поездов установлен наибольший тормозной путь:

,

(5.1)

,

(5.1)

где  - путь подготовки

тормозов к действию, м;

- путь подготовки

тормозов к действию, м;

- действительный путь торможения, м.

- действительный путь торможения, м.

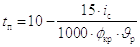

Путь подготовки тормозов к действию определяется по формуле:

,

(5.2)

,

(5.2)

где  - скорость начала

торможения, км/ч (принимаем равной

- скорость начала

торможения, км/ч (принимаем равной  км/ч);

км/ч);

- время подготовки тормозов к действию, с.

- время подготовки тормозов к действию, с.

Время

подготовки тормозов к действию  для

грузовых поездов при автоматических тормозах, при числе осей больше 200,

рассчитывается по формуле:

для

грузовых поездов при автоматических тормозах, при числе осей больше 200,

рассчитывается по формуле:

,

(5.3)

,

(5.3)

где  - алгебраическое

значение крутизны спрямленного уклона, 0/00;

- алгебраическое

значение крутизны спрямленного уклона, 0/00;

- расчетный коэффициент трения колодки о бандаж при

наибольшей скорости;

- расчетный коэффициент трения колодки о бандаж при

наибольшей скорости;

- расчетный тормозной коэффициент поезда в режиме

экстренного торможения

- расчетный тормозной коэффициент поезда в режиме

экстренного торможения

Рассчитаем по вышеприведенным формулам время подготовки тормозов к действию и путь подготовки тормозов к действию для трех значений уклонов.

Для

решения тормозной задачи необходимо построить кривую  , которую

рассчитывают по формуле:

, которую

рассчитывают по формуле:

(5.4)

(5.4)

Найдем

для расчетного спуска  путь

подготовки тормозов:

путь

подготовки тормозов:

Время подготовки по формуле (5.3), будет равно:

При этом путь подготовки по формуле (5.2), будет равен:

Тормозная задача представлена в приложении и зависимость допустимой скорости на спусках от величины уклона (ПРИЛОЖЕНИЕ Г)

6 ОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ СКОРОСТИ И ВРЕМЕНИ

В ходе курсового проекта нам приходиться решать уравнение движения поезда, т.е. определить зависимость между ускорением движения поезда, ускоряющей силой, массой поезда. Для решения уравнения движения поезда мы используем графический метод решения уравнения движения поезда, рекомендованный МПС.

6.1 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ СКОРОСТИ v(S)

построение кривой скоростиv(S), производим, используя диаграммы удельных ускоряющих сил тяги и замедляющих сил в режиме выбега и механического торможения.

При построении кривой v(S) необходимо соблюдать следующие правила: необходимо, чтобы все параметры, входящие в уравнение движения поезда были выбраны из одной системы измерения; на кривой v(S) необходимо нанести все существующие ограничения по скорости; скорость поезда стремиться к установившейся скорости, поэтому прежде чем начать строить кривую, нужно определить установившуюся скорость движения; должно следовать чередование тяга – выбег – торможение и наоборот; полюс построения кривой скорости совпадает с величиной уклона в тысячных, на котором строят кривую скорости.

Вначале строим планшет участка, согласно выше указанному масштабу, где указываем спрямлённый профиль, станции и ограничения скорости, километровые столбики. Планшет приведён в Приложении Д.

Так как модель поезда представляет материальную точку, расположенную в середине поезда, то из этого вытекают такие правила: движение должно начинаться и заканчиваться на осях станций; поезд не должен превышать допустимые скорости на стрелках и остановочных пунктах; равнодействующая сила на переломах профиля пути изменяется мгновенно, что отмечается переносом начала координат диаграммы равнодействующих сил в новую точку, соответствующую крутизне и знаку нового уклона.

Интервалы скорости в режиме тяги при движении по характеристике fу(v) до выхода на ходовую позицию принимаем не более 10 км/ч, а при следовании на ходовой позиции контроллера машиниста, как с ослаблением поля, так и без него – не более 5 км/ч.

Интервалы скорости при движении по

характеристике  берём не более 10 км/ч, по

тормозной характеристике bсл при

скоростях следования от 0 до 50 км/ч – не более 5км/ч, при скоростях следования

свыше 50 км/ч – не более 10 км/ч.

берём не более 10 км/ч, по

тормозной характеристике bсл при

скоростях следования от 0 до 50 км/ч – не более 5км/ч, при скоростях следования

свыше 50 км/ч – не более 10 км/ч.

На кривой скорости в местах изменения режима движения применяем следующие обозначения: движение в режиме выбега (В); при следование на ходовой позиции (ПВ),(ОВ1), (ОВ2), (ОВ3); режим механического торможения (МТ); реостатного торможения (РТ).Кривая v(S) приведена в Приложении Д

6.2 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ВРЕМЕНИ t(S)

основой для построения кривой времени t(S) является построенная диаграмма кривой скорости v(S).При построении кривой времени t(S) необходимо соблюдать следующие правила: сверху кривую t(S) ограничивают временем 20 минут (в этих местах делают временные спады). Кривая t(S) приведена в Приложении Д.

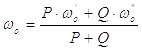

По времени хода поезда по участку рассчитываем среднетехническую скорость движения по формуле:

vтех ср= ,

(6.1)

,

(6.1)

где S – длина участка, км;

t – время следования поезда по участку, мин.

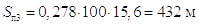

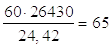

Рассчитаем по формуле (6.1) среднетехническую скорость движения. По кривой времени t(S) определяем время хода поезда t

t=24,42 мин.;

S=26,430 км.

Подставляем значения в формулу (6.1):

v техср = км/ч;

км/ч;

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ПОЕЗДА

При определении нагрева тяговых электродвигателей и расхода энергии для электроподвижного состава однофазного тока со статическими преобразователями и тяговыми электродвигателями постоянного тока необходимо также построение токовых характеристик. Наличие преобразовательной установки на электровозе, а также изменение коэффициента мощности вызывает необходимость построения следующих кривых: тока тяговых двигателей Id(S) - для определения нагрева их обмоток; действующее значения активного тока электровоза (на первичной обмотке трансформатора) Ida(S) - для определения расхода электроэнергии.

Расход электроэнергии в курсовом проекте определяем при помощи кривой тока, потребляемой электровозом при движении по данному железнодорожному участку. Кривую тока можно построить двумя способами:

с помощью токовых характеристик электровоза;

- в точках перелома кривой скорости v(S) при следовании в режиме тяги определяем силу тяга электровоза, из ее величины находим силу тяги одного т.э.д., по силе тяги определяем его ток, по которому определяем ток электровоза.

7.1 ПОСРОЕНИЕ КРИВОЙ ТОКА ЭЛЕКТРОВОЗАа

Кривые Id(S) и Ida(S) строят на том же планшете, где были построены кривые v(S) и t(S). Масштаб при этом выбирают исходя из удобства пользования токовыми характеристиками и соблюдая масштабные ряды.

Построение кривой Id(S) для электровозов переменного тока ведут, используя характеристики v(S). По этой характеристике определяют ток тягового двигателя (согласно токовым характеристикам электровоза) в режиме тяги (или в режиме реостатного торможения) в точках излома кривой скорости. Режим работы двигателей устанавливают по тем особым отметкам, которые были нанесены при построении кривой скорости v(S).

Аналогично строим кривую Ida(S) в режиме тяги. Кривые Id(S) и Ida(S) приведены в Приложении Д

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО И УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ПОЕЗДОВ

Локомотивы совершают механическую работу, затрачиваемую на передвижение поезда. Эту работу электроподвижной состав выполняет, используя электрическую энергию, получаемую от систем электроснабжения электрифицированной железной дороги. При расчёте полного расхода электроэнергии, потребляемой электроподвижным составом, её подразделяют на отдельные составляющие: энергия, расходуемая на тягу поезда и энергия, расходуемая на собственные нужды электровоза.

Расход электроэнергии на тягу поезда можно определить графоаналитическим способом при использовании кривых тока и времени.

Для определения расхода энергии кривую тока разбивают на участки (обычно по переломам скорости), в пределах которых ток принимают постоянным и равным среднеарифметическому значению в начале(н) и конце(к) участка.

Для электровоза постоянного тока:

,

(7.1)

,

(7.1)

где Idaн –ток в начале участка пути, А;

Idaк –ток в конце участка пути, А.

По

кривой t(S)определяют длительность интервала  tв минутахдействия этого тока. Результаты сводим в таблицу 7.1. и 7.2.

tв минутахдействия этого тока. Результаты сводим в таблицу 7.1. и 7.2.

Данные по расходу локомотивов энергии в тяги и реостатного торможения без остановки и с остановкой на промежуточной станции В сводим в таблицу 7.1

Таблица 7.1 – Результаты расчета расхода электроэнергии поездом при движении в тяге

|

№ п/п |

Iдан, А |

Iдак, А |

Iдаср, А |

|

Iдаcp |

|

0-1 |

46 |

96 |

71 |

0,4 |

28,4 |

|

1-2 |

96 |

148 |

122 |

0,3 |

36,6 |

|

2-3 |

148 |

200 |

174 |

0,3 |

52,2 |

|

3-4 |

200 |

250 |

225 |

0,3 |

67,5 |

|

4-5 |

250 |

259 |

254,5 |

0,2 |

50,9 |

|

6-7 |

250 |

300 |

275 |

0,3 |

82,5 |

|

7-8 |

300 |

250 |

275 |

0,15 |

41,25 |

|

8-9 |

300 |

256 |

278 |

0,15 |

41,7 |

|

9-10 |

256 |

250 |

253 |

0,05 |

12,65 |

|

10-11 |

300 |

280 |

290 |

0,15 |

43,5 |

|

11-12 |

280 |

262 |

271 |

0,1 |

27,1 |

|

12-13 |

300 |

285 |

292,5 |

0,1 |

29,25 |

|

13-14 |

285 |

264 |

274,5 |

0,2 |

54,9 |

|

14-15 |

264 |

250 |

257 |

0,15 |

38,55 |

|

39-40 |

46 |

96 |

71 |

0,4 |

28,4 |

|

40-41 |

96 |

148 |

122 |

0,3 |

36,6 |

|

41-42 |

148 |

200 |

174 |

0,3 |

51,3 |

|

42-44 |

200 |

250 |

225 |

0,3 |

68,1 |

|

45-46 |

250 |

300 |

254,5 |

0,1 |

25,45 |

|

46-47 |

300 |

250 |

275 |

0,1 |

27,5 |

|

47-48 |

300 |

256 |

275 |

0,2 |

55 |

|

48-49 |

256 |

250 |

278 |

0,05 |

13,9 |

|

49-50 |

300 |

280 |

253 |

0,2 |

50,6 |

|

50-51 |

280 |

262 |

271 |

0,2 |

54,2 |

|

51-52 |

300 |

285 |

292,5 |

0,15 |

43,88 |

|

52-53 |

285 |

274 |

279,5 |

0,25 |

69,88 |

|

Продолжение таблицы 7.1 |

|||||

|

№ п/п |

Iдан, А |

Iдак, А |

Iдаср, А |

|

Iдаcp |

|

53-54 |

274 |

248 |

261 |

0,3 |

78,3 |

|

54-55 |

248 |

246 |

247 |

0,15 |

37,05 |

|

55-56 |

246 |

240 |

243 |

0,3 |

72,9 |

|

56-57 |

240 |

246 |

243 |

0,1 |

24,3 |

|

57-58 |

246 |

285 |

265,5 |

0,6 |

159,3 |

|

58-59 |

285 |

291 |

288 |

0,1 |

28,8 |

|

59-60 |

291 |

285 |

288 |

0,2 |

57,6 |

|

60-61 |

285 |

276 |

280,5 |

2,6 |

729,3 |

|

61-62 |

276 |

271 |

273,5 |

0,05 |

13,67 |

|

62-63 |

271 |

246 |

258,5 |

0,7 |

180,95 |

|

63-64 |

246 |

240 |

243 |

0,35 |

85,05 |

|

Всего: |

2599 |

||||

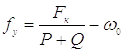

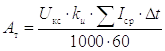

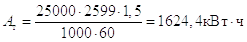

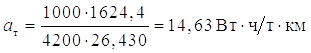

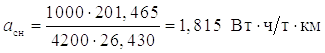

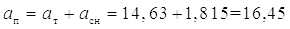

Расход электроэнергии на тягу поездов без учёта колебаний напряжения контактной сети Ат , кВтч определяют по формуле:

, (7.2)

, (7.2)

где Uкс=25000 В – напряжение контактной сети при переменом токе.

=2599 А·мин

=2599 А·мин

;

;

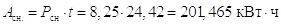

Расход энергии на собственные нужды электровозов при движении с остановкой и без остановки определяют по времени работы и среднему значению электроэнергии, потребляемой вспомогательными машинами электровозов в соответствии со следующими данными [1]:

для

электровоза ВЛ80c – 8.25  .

.

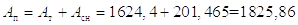

Полный расход электроэнергии определяем по формуле:

. (7.3)

. (7.3)

По формуле (7.3) при движении с остановкой и без остановки получаем соответственно:

кВт ч;

кВт ч;

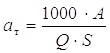

Удельный расход электроэнергии определяем по формуле:

, (7.4)

, (7.4)

где Q = 4200 т – масса состава;

S = 26,430км – расстояние, пройденное поездом

Тогда,

кВт ч/т км

кВт ч/т км

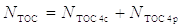

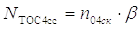

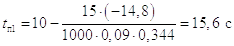

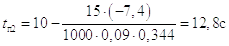

8 РАСЧЁТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАНИЯ ОБМОТОК ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

При определении веса поезда наибольшую силу тяги принимают с учётом ограничения по коммутации тяговых электродвигателей или по сцеплению колёс с рельсами. Однако, кроме этих ограничений, необходимо учитывать ещё и ограничения по использованию мощности или нагреванию тяговых электродвигателей.

Части тяговых электродвигателей, изолированных материалами различных классов можно нагревать до разных температур. Изоляция класса В является менее теплостойкой. Большей теплостойкостью обладает изоляция класса F. Ещё более устойчива и надёжна в работе при повышенных температурах изоляция класса Н.

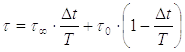

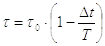

При проверке на нагревание тяговых электродвигателей ЭПС определяют превышение температуры наиболее нагретой части – обмотки якоря или катушек главных или дополнительных полюсов над температурой окружающего воздуха исходя из закона нагревания однородного тела:

, (8.1)

, (8.1)

где

– установившееся

превышение температуры, соответствующее действующему в пределах интервала

времени

– установившееся

превышение температуры, соответствующее действующему в пределах интервала

времени  току

току  , 0С;

, 0С;

– начальное превышение температуры, имевшееся к

началу действия тока

– начальное превышение температуры, имевшееся к

началу действия тока  ,

0С;

,

0С;

Т – тепловая постоянная времени

обмотки двигателя при действующем токе  , мин, соответствующая

такому условному времени, в течении которого нагрелась бы обмотка тягового

электродвигателя до установившейся температуры при полном отсутствии

теплоотдачи.

, мин, соответствующая

такому условному времени, в течении которого нагрелась бы обмотка тягового

электродвигателя до установившейся температуры при полном отсутствии

теплоотдачи.

Данная

формула справедлива при условии  .

.

Постоянная

времени Т и установившееся превышение температуры, являются тепловыми

параметрами данной обмотки тягового электродвигателя. При расчёте нагревания

электродвигателя на втором отрезке за начальное превышение температуры  принимают превышение

температуры

принимают превышение

температуры  , которое

он имеет в конце первого отрезка. Расчёт превышения температур тягового

электродвигателя или генератора на последующих участках выполняют аналогично.

, которое

он имеет в конце первого отрезка. Расчёт превышения температур тягового

электродвигателя или генератора на последующих участках выполняют аналогично.

При движении без тока (выбег или электрическое торможение) при остывании двигателей по формуле, расчёт будем вести по формуле:

.

(8.2)

.

(8.2)

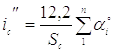

Расчёт

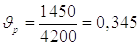

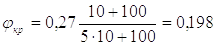

производим для тягового электродвигателя НБ-418К, у которого для класса

изоляции В  0С.

0С.

Расчёт

производим для каждого отрезка времени  , в течение

которого средний ток двигателя будем считать постоянным. Ток двигателя

определяем делением среднего тока электровоза на число параллельно включенных

тяговых двигателей.

, в течение

которого средний ток двигателя будем считать постоянным. Ток двигателя

определяем делением среднего тока электровоза на число параллельно включенных

тяговых двигателей.

Результаты расчёта сведены в таблицу 8.1

Таблица 8.1-Результаты расчета нагревания обмоток т.э.д. НБ-418К

|

№ п/п |

Iдн, А |

Iдк, А |

Iдср, А |

Δt, мин |

τ∞,оС |

Т, мин |

∆t /T |

1 – ∆t/T |

τ∞ ∙ ∆t/T, °С |

τ0 ∙ (1 – ∆t/T), °С |

τ, °С |

|

1 |

950 |

950 |

950 |

1,5 |

131,25 |

23 |

0,0652 |

0,935 |

8,56 |

14,02 |

22,58 |

|

2 |

0 |

0 |

0 |

0,9 |

0 |

23 |

0,0391 |

0,961 |

0 |

21,70 |

21,70 |

|

3 |

950 |

950 |

950 |

0,3 |

131,25 |

23 |

0,013 |

0,987 |

1,71 |

21,41 |

23,13 |

|

4 |

950 |

790 |

870 |

0,15 |

118,75 |

23 |

0,0065 |

0,993 |

0,77 |

22,98 |

23,75 |

|

5 |

950 |

770 |

860 |

0,15 |

116,5 |

23 |

0,0065 |

0,993 |

0,76 |

23,60 |

24,36 |

|

6 |

950 |

820 |

885 |

0,3 |

120,5 |

23 |

0,013 |

0,987 |

1,57 |

24,04 |

25,61 |

|

7 |

950 |

800 |

875 |

0,45 |

119,05 |

23 |

0,0195 |

0,980 |

2,33 |

25,11 |

27,44 |

|

8 |

0 |

0 |

0 |

0,75 |

0 |

23 |

0,0326 |

0,967 |

0 |

26,54 |

26,54 |

|

9 |

780 |

780 |

780 |

0,95 |

98,34 |

23 |

0,0413 |

0,959 |

4,06 |

25,45 |

29,51 |

|

10 |

680 |

730 |

705 |

0,45 |

83,33 |

23 |

0,0195 |

0,980 |

1,63 |

28,93 |

30,56 |

|

11 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

0 |

23 |

0,0217 |

0,978 |

0 |

29,90 |

29,90 |

|

12 |

770 |

740 |

755 |

0,85 |

91,67 |

23 |

0,0369 |

0,963 |

3,39 |

28,79 |

32,18 |

|

13 |

0 |

0 |

0 |

0,8 |

0 |

23 |

0,0348 |

0,965 |

0 |

31,06 |

31,06 |

|

14 |

780 |

710 |

745 |

0,8 |

90,27 |

23 |

0,0348 |

0,965 |

3,14 |

29,98 |

33,12 |

|

15 |

810 |

720 |

765 |

0,55 |

94,67 |

23 |

0,0239 |

0,976 |

2,26 |

32,33 |

34,59 |

|

16 |

820 |

725 |

772,5 |

0,25 |

95,3 |

23 |

0,0109 |

0,989 |

1,03 |

34,22 |

35,25 |

|

17 |

820 |

705 |

762,5 |

0,4 |

92,97 |

23 |

0,0174 |

0,983 |

1,62 |

34,64 |

36,26 |

|

18 |

770 |

680 |

725 |

0,35 |

86,67 |

23 |

0,0152 |

0,985 |

1,32 |

35,70 |

37,02 |

|

19 |

720 |

640 |

680 |

0,25 |

75,4 |

23 |

0,0109 |

0,989 |

0,82 |

36,62 |

37,44 |

|

20 |

0 |

0 |

0 |

0,6 |

0 |

23 |

0,0261 |

0,974 |

0 |

36,46 |

36,46 |

|

21 |

0 |

0 |

0 |

0,75 |

0 |

23 |

0,0326 |

0,967 |

0 |

35,27 |

35,27 |

|

22 |

950 |

950 |

950 |

1,2 |

131,25 |

23 |

0,0521 |

0,948 |

6,85 |

33,43 |

40,28 |

Продолжение таблицы 8.1

|

№ п/п |

Iдн, А |

Iдк, А |

Iдср, А |

Δt, мин |

τ∞,оС |

Т, мин |

∆t /T |

1 – ∆t/T |

τ∞ ∙ ∆t/T, °С |

τ0 ∙ (1 – ∆t/T), °С |

τ, °С |

|

23 |

0 |

0 |

0 |

0,15 |

0 |

23 |

0,0065 |

0,993 |

0,00 |

40,02 |

40,02 |

|

24 |

950 |

950 |

950 |

0,15 |

131,25 |

23 |

0,0065 |

0,993 |

0,86 |

39,76 |

40,61 |

|

25 |

950 |

790 |

870 |

0,1 |

118,07 |

23 |

0,0043 |

0,996 |

0,51 |

40,44 |

40,95 |

|

26 |

950 |

770 |

860 |

0,2 |

116,5 |

23 |

0,0087 |

0,991 |

1,01 |

40,59 |

41,61 |

|

27 |

950 |

820 |

885 |

0,4 |

120,5 |

23 |

0,0173 |

0,983 |

2,10 |

40,88 |

42,98 |

|

28 |

950 |

900 |

925 |

0,15 |

121,33 |

23 |

0,0065 |

0,993 |

0,79 |

42,70 |

43,49 |

|

29 |

900 |

780 |

840 |

0,55 |

111,67 |

23 |

0,0239 |

0,976 |

2,67 |

42,45 |

45,12 |

|

30 |

780 |

730 |

755 |

0,4 |

91,67 |

23 |

0,0173 |

0,983 |

1,59 |

44,34 |

45,93 |

|

31 |

730 |

770 |

750 |

0,1 |

89,76 |

23 |

0,0043 |

0,996 |

0,39 |

45,73 |

46,12 |

|

32 |

770 |

920 |

845 |

0,75 |

113,76 |

23 |

0,0326 |

0,967 |

3,71 |

44,62 |

48,33 |

|

33 |

920 |

875 |

897,5 |

1,35 |

118,33 |

23 |

0,0587 |

0,941 |

6,95 |

45,49 |

52,44 |

|

34 |

875 |

850 |

862,5 |

1,5 |

117,1 |

23 |

0,0652 |

0,935 |

7,64 |

49,02 |

56,65 |

|

35 |

850 |

725 |

787,5 |

1,15 |

99,3 |

23 |

0,0500 |

0,950 |

4,97 |

53,82 |

58,79 |

|

36 |

0 |

0 |

0 |

0,65 |

0 |

23 |

0,0282 |

0,972 |

0,00 |

57,12 |

57,12 |

|

37 |

810 |

720 |

765 |

0,5 |

94,67 |

23 |

0,0217 |

0,978 |

2,06 |

55,88 |

57,94 |

|

38 |

820 |

725 |

772,5 |

0,3 |

95,3 |

23 |

0,0130 |

0,987 |

1,24 |

57,18 |

58,43 |

|

39 |

820 |

705 |

762,5 |

0,4 |

92,97 |

23 |

0,0173 |

0,983 |

1,62 |

57,41 |

59,03 |

|

40 |

770 |

680 |

725 |

0,3 |

86,67 |

23 |

0,0130 |

0,987 |

1,13 |

58,26 |

59,39 |

|

41 |

720 |

640 |

680 |

0,2 |

75,4 |

23 |

0,0087 |

0,991 |

0,66 |

58,87 |

59,53 |

|

42 |

0 |

0 |

0 |

1,6 |

0 |

23 |

0,0695 |

0,930 |

0,00 |

55,39 |

55,39 |

|

43 |

0 |

0 |

0 |

0,6 |

0 |

23 |

0,0260 |

0,974 |

0,00 |

53,94 |

53,94 |

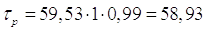

Результаты

расчёта показали, что температура нагрева обмоток тягового двигателя при

следовании поезда на участке заданной длины L = 26,430

км не превышает допустимой величины и составляет 59,53

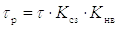

Найдём значение наибольшей температуры нагрева обмоток якоря ТЭД по формуле:

,

(8.3)

,

(8.3)

где Kсз=1 – коэффициент, учитывающий снегозащиту (для летних условий);

Kнв=0,99 – коэффициент привидения превышения температуры

обмоток якоря к расчётной температуре окружающего воздуха (для температуры

наружного воздуха  0С).

0С).

Отсюда получаем:

0С.

0С.

Максимальная температура на обмотку т.э.д. получается при учете температуры наружного воздуха и составила: