МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

Кафедра сварочного производства

РЕФЕРАТ

по дисциплине: «Основы методики научных исследований

в машиностроении»

на тему: «Сварка трением»

Выполнил: студент гр. СПС-302д

Булатов А.З.

Проверил: профессор, д.т.н.

Ганеев А.А

Стерлитамак 2012

Оглавление

Аннотация. 3

Ключевые слова. 3

Введение. 4

1. Основы сварки трением.. 6

2. Машинная сварка трением.. 8

3. Преимущества и недостатки сварки трением.. 9

4. Применение сварки трением.. 14

Заключение. 17

Выводы.. 19

Список используемой литературы.. 20

Аннотация

В данной работе рассматривается одна из разновидностей сварки давлением – сварка трением. Перечислены ее основные виды, особенности и преимущества. Затрагиваются темы процесса образования сварного соединения и оборудования, требующего для данного вида процесса создания неразъемного соединения.

Ключевые слова

Инерционная сварка. Асинхронный двигатель. Трение. Притирка контактных поверхностей. Температура. Теплоотвод. Частота вращения. Площадь контакта.

Введение

Сваркой называют технологический процесс получения механически неразъемных соединений, характеризующихся непрерывностью структур – непрерывной структурной связью. Это технологический процесс, с помощью которого изготавливаются все основные конструкции гидротехнических сооружений, паровых и атомных электростанций, автодорожные, городские и железнодорожные мосты, вагоны, подводные корабли, строительные металлоконструкции, всевозможные подъемные краны и многие другие изделия.

Если некоторое время тому назад конструкции изготавливались в основном из относительно просто сваривающихся материалов, то в настоящее время, наряду с традиционными, для сварных конструкций применяются материалы с весьма различными физическими характеристиками: коррозионно-стойкие и жаропрочные стали и сплавы, никелевые и медные сплавы с особыми свойствами, лёгкие сплавы на алюминиевой магниевой основах, титановые сплавы, ниобий, тантал и другие металлы и сплавы. Многообразие свариваемых конструкций и свойств материалов, используемых для изготовления, заставляют применять различные способы сварки, разнообразные сварочные источники теплоты.

Для сварочного нагрева и формирования сварного соединения используются: энергия, преобразованная в тепловую посредством дугового разряда, электронного луча, квантовых генераторов; джоулево тепло, выделяемое протекающим током по твёрдому или жидкому проводнику; химическая энергия горения, механическая энергия, энергия ультразвука и других источников. Все эти способы требуют разработки, производства и правильной эксплуатации разнообразного оборудования, в ряде случаев с применением аппаратуры, точно дозирующей энергию, со сложными схемами, иногда с использованием технической электроники и кибернетики. Разнообразие способов сварки, отраслей промышленности, в которых её используют, свариваемых материалов, видов конструкций, и огромные объёмы применения позволяют охарактеризовать технологический процесс сварки, как один из важнейших в металлообработке.

1. Основы сварки трением

Сварка трением это разновидность сварки давлением, при которой нагрев осуществляется трением, вызванным перемещением (вращением) одной из соединяемых частей свариваемого изделия. Она происходит в твердом состоянии при воздействии теплоты, возникающей при трении поверхностей свариваемого изделия.

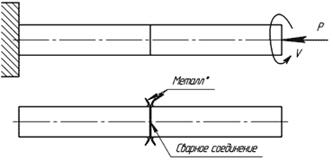

Рисунок 1 – Схема сварки трением [3]

Процесс образования сварного соединения:

1) вследствие действия сил трения сдираются оксидные плёнки;

2) наступает разогрев кромок свариваемого металла до пластичного состояния, возникает временный контакт, происходит его разрушение и высокопластичный металл (металл шва) выдавливается из стыка;

3)прекращение вращения с образованием сварного соединения.

При сварке трением механическая энергия, подводимая к одной из свариваемых деталей, преобразуется в тепловую; при этом генерирование теплоты происходит непосредственно в месте будущего соединения. Теплота может выделяться при вращении одной детали относительно другой или вставки между деталями, при возвратно-поступательном движении деталей в плоскости стыка с относительно малыми амплитудами и при звуковой частоте. Детали при этом прижимаются постоянным или возрастающим во времени давлением. Сварка завершается осадкой и быстрым прекращением вращения.

В зоне стыка при сварке протекают различные процессы. По мере увеличения частоты вращения свариваемых заготовок при наличии сжимающего давления происходит притирка контактных поверхностей и разрушение жировых пленок, присутствующих на них в исходном состоянии. В контакт вступают отдельные микровыступы, происходит их деформация и образование участков с ненасыщенными связями поверхностных атомов, между которыми мгновенно формируются металлические связи и немедленно разрушаются вследствие относительного движения поверхностей. Этот процесс происходит непрерывно и сопровождается увеличением фактической площади контакта и быстрым повышением температуры в стыке. При этом снижается сопротивление металла деформации, и трение распространяется на всю поверхность контакта. В зоне стыка появляется тонкий слой пластифицированного металла, выполняющего роль смазочного материала.

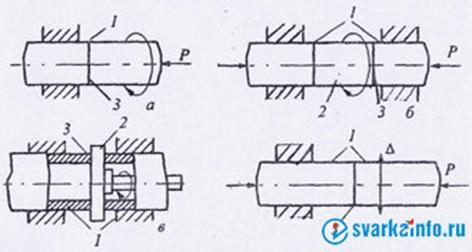

Рисунок 2 – Схемы процесса сварки трением: 1 - свариваемые детали;

2 - вставка; 3 - зона сварки [6]

Под действием сжимающего усилия происходит вытеснение металла из стыка и сближение свариваемых поверхностей (осадка). Контактные поверхности оказываются подготовленными к образованию сварного соединения: металл в зоне стыка обладает низким сопротивлением высокотемпературной деформации, оксидные пленки утончены, частично разрушены и удалены, соединяемые поверхности активированы. После торможения, когда частота вращения приближается к нулю, наблюдается некоторое понижение температуры металла в стыке за счет теплоотвода.

Сварка трением позволяет получить прочные соединения не только из одноименных, но и из разноименных металлов и сплавов, даже таких, теплофизические характеристики которых резко различны. Основными типами сварных соединений при сварке трением являются: стыковые соединения стержней и труб, соединения стержней и трубы с плоской поверхностью.

2. Машинная сварка трением

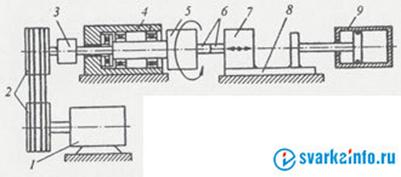

Машины для сварки трением обычно содержат следующие основные узлы: привод вращения 1 шпинделя с ременной передачей 2; фрикционную муфту 3 для сцепления шпинделя с приводным устройством; тормоз 4 для торможения шпинделя; два зажима для крепления свариваемых заготовок 7; переднюю бабку 5 со шпинделем, несущим на себе вращающийся зажим 6; заднюю бабку 8 с неподвижным зажимом; пневматические или гидравлические цилиндры 9, обеспечивающие создание необходимого рабочего (осевого) давления машины; пневматическую, пневмогидравлическую или гидравлическую схему управления силовым приводом машины; шкаф управления.

Рисунок 3 – Принципиальная конструктивно-кинематическая схема машины для сварки трением [6]

В большинстве машин в состав привода вращения входят трехфазный асинхронный электродвигатель, клиноременная передача с зубчатым ремнем. В машинах для микро- и прецизионной сварки, шпиндель которых должен развивать очень высокую частоту вращения (80-650 с-1), в качестве привода применяются пневматические турбины, которые характеризуются быстрым разгоном и торможением, позволяют обходиться без передачи при помощи непосредственного сочленения вала со шпинделем машины.

3. Преимущества и недостатки сварки трением

Преимущества

Строго локализованное тепловыделение в приповерхностных слоях деталей при сварке трением является главной особенностью этого процесса, предопределяющей его энергетические и технологические преимущества, к которым в первую очередь относят: высокую производительность. Объем тонкого слоя нагреваемого металла настолько незначителен, что весь цикл его нагрева обычно укладывается в весьма малый промежуток времени — от нескольких секунд до 30 секунд (в зависимости от свойств материала и размеров сечения свариваемых деталей); это определяет высокую производительность процесса сварки трением; конкурировать с нею в этом отношении может лишь электрическая контактная стыковая сварка.

Высокие энергетические показатели процесса. Локальное генерирование тепла и малые объемы нагреваемого при сварке трением металла обусловливают весьма высокий коэффициент полезного действия процесса сварки трением; расход энергии и мощности при сварке трением в 5—10 раз меньше, чем, например, при электрической контактной сварке встык.

Высокое качество сварного соединения. При правильно выбранном режиме сварки металл стыка и прилегающих к нему зон обладает прочностью и пластичностью, не меньшими, чем основной металл соединяемых деталей; стык свободен от пор, раковин, различного рода инородных включений, а металл стыка и зон термического влияния в результате ударного термомеханического воздействия (быстрые нагрев и охлаждение в присутствии больших — в несколько сотен атмосфер — давлений), по своему характеру близкого к режимам термомеханической обработки металлов, приобретает равноосную и сильно измельченную структуру.

Стабильность качества сварных соединений. Детали, сваренные трением при одном и том же режиме, отличаются повторяемостью механических свойств; варьирование временного сопротивления, угла изгиба, величины ударной вязкости и других показателей в партии деталей, сваренных на неизменном режиме, не превышает 7—10%. Это позволяет обоснованно применять выборочный контроль качества партии деталей, что особенно важно при отсутствии в настоящее время простых, надежных и дешевых методов неразрушающего контроля стыковых соединений, пригодных для использования в условиях сварочных цехов.

Независимость качества сварных соединений от чистоты их поверхности. При сварке трением нет необходимости в зачистке перед началом процесса вводимых в контакт поверхностей; в отличие, например, от контактной сварки боковые поверхности деталей также могут оставаться неочищенными, что в значительной мере экономит время вспомогательных операций.

Возможность сварки металлов и сплавов в различных сочетаниях. Процесс сварки трением позволяет выполнять прочные соединения не только одноименных, но и разноименных металлов и сплавов, причем даже таких, которые другими способами сварки либо вовсе не получаются, либо их получение сопряжено с большими трудностями. Изучены и освоены в промышленном производстве такие, например, сочетания разноименных материалов, как алюминий со сталью, медь со сталью, титан с алюминием, медь с алюминием и другие.

Гигиеничность процесса. Сварку трением от других видов сварки выгодно отличает гигиеничность процесса: отсутствие ультрафиолетового излучения, вредных газовых выделений и горячих брызг металла.

Простота механизации и автоматизации. Сварку трением выполняют на специальных машинах; основные параметры процесса сравнительно легко программируются, и, как правило, все оборудование представляет собой либо полуавтоматы с минимальным использованием ручного труда, либо автоматы, работа которых протекает без участия человека.

Недостатки

Сварка трением не является универсальным процессом. С ее помощью могут осуществляться соединения лишь таких пар деталей, из которых хотя бы одна является телом вращения (круглый стержень или труба), ось которого совпадает с осью вращения; при этом другая деталь может быть произвольной формы, но должна иметь плоскую поверхность, к которой приваривается первая деталь. Этот недостаток, однако, несущественно ограничивает применяемость сварки трением; анализ характера производства показывает, что в машиностроительных отраслях промышленности количество деталей круглого сечения составляет до 50—70% от общего числа свариваемых деталей.

Некоторая громоздкость оборудования, в результате чего процесс не может быть мобильным; процесс осуществим лишь при условии подачи заготовок, подлежащих сварке, к машине (приварка малых деталей к массивным конструкциям с помощью переносных машин исключается).

Искривление волокон текстуры проката в зоне пластического деформирования — волокна близ стыка располагаются в радиальных направлениях и выходят на наружную (боковую) поверхность сваренной детали. В деталях, работающих в условиях динамических нагрузок, стык с таким расположением волокон может оказаться очагом усталостного разрушения, а в других деталях, работающих в агрессивных средах, — очагом коррозии. Лучшим средством предотвращения указанных дефектов является сохранение на детали грата. Другие средства борьбы с этими нежелательными явлениями могут значительно увеличить стоимость изготовления детали. Следует также указать на неудобства, связанные с необходимостью съема грата, когда это по конструктивным соображениям оказывается необходимым. На это затрачивается добавочное время либо на сварочной машине, либо на отдельном рабочем месте.

Особенности образования соединения при сварке трением

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс сварки металлов трением в действительности весьма сложен и многообразен; он подчинен многим закономерностям, так как в нем соседствуют и взаимодействуют такие явления, как тепловыделение и износ поверхностей при трении; непрерывное образование и немедленное же разрушение металлических связей между сопряженными поверхностями в процессе их относительного движения; почти мгновенный нагрев и очень быстрое охлаждение малых объемов металла в присутствии очень больших (достигающих тысячи атмосфер) удельных давлений; упругопластические деформации в микрообъемах выступов шероховатых поверхностей и в макрообъемах слоев металла, прилегающих к этим поверхностям; наклеп и рекристаллизация металла; взаимная диффузия, а также внедрение макроскопических частиц металла одной из свариваемых деталей в тело другой и др.

Теория сварки трением сложна и далеко еще не разработана. Однако выполненные исследования позволяют представить качественную картину явлений, происходящих в стыке при сварке.

4. Применение сварки трением

Расчеты и опыт практического применения сварки трением показывают, что ее пока целесообразно применять для сварки деталей диаметром от 6 до 100 мм. Наиболее эффективно применение сварки трением для изготовления режущего инструмента при производстве составных сварно-кованых, сварно-литых или сварно-штампованных деталей. Она оказывается незаменимой при соединении трудносвариваемых или вовсе не сваривающихся другими способами разнородных материалов, например, стали с алюминием, аустенитных сталей с перлитными. Эффективно применение сварки трением и для соединения пластмассовых заготовок.

Сварка трением иногда используется для заварки днища у баллона для сжатых газов. Отрезок цельнотянутой стальной трубы с предварительно нагретым концом насаживают на быстровращающуюся оправку. К вращающейся заготовке приближают обжимку, осаживающую металл и придающую ему полусферическую форму днища баллона. При быстром вращении заготовки осаживаемый металл быстро разогревается трением между обжимкой и заготовкой в процессе осадки; его температура не снижается, а растет за счет механической работы сил трения. В результате трения металл днища сильно разогревается и осаживается с образованием утолщения. Для соединения круглых цилиндрических стержней или трубок детали закрепляют в зажимах машины и приводят в соприкосновение торцами. Одна деталь остается неподвижной, другая приводится во вращение со скоростью 500-1500 об/мин и все время прижимается к неподвижной детали. Вследствие трения торцы деталей быстро разогреваются и через короткое время доводятся до оплавления; автоматически выключается фрикционная муфта, прекращая вращение шпинделя; затем производится осевая осадка деталей. В ряде случаев способ оказался весьма эффективным. Он отличается высокой производительностью (машинное время для разных деталей 1,5-50 сек), высоким качеством и стабильностью сварки, поскольку процесс автоматизирован, все параметры (число оборотов, усилие осадки, время сварки) отличаются большим постоянством. Способ весьма экономичен и обладает высоким КПД. Потребление электрической мощности 15-20 Вт/мм2, а потребление электроэнергии в 7-40 раз меньше, чем при контактной электросварке; нагрузка трехфазной сети, питающей приводной электродвигатель, вполне равномерна; cosf=0,8. Способ позволяет сваривать разнородные металлы (алюминий с медью, алюминий со сталью, медь со сталью и пр.). Ширина зоны влияния сварного соединения не более 2-3 мм. Особенно эффективна сварка заготовок металлорежущего инструмента сверл, метчиков и т. д. из углеродистой и быстрорежущей стали.

Примеры применения сварки трением

В последующие годы в стране стали применяться: сварка ультразвуком, электронно-лучевая, плазменная, диффузионная, холодная сварка, сварка трением и др. Большой вклад в развитие сварки внесли учёные нашей страны: В.П.Вологдин, В.П.Никитин, Д.А. Дульчевский, Е.О. Патонов, а также коллективы Института электросварки имени Е.О. Патонова, Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения, Всесоюзного научно-исследовательского и конструктивного института автогенного машиностроения, Института металлургии имени А.А. Байкова, ленинградского завода «Электрик» и др. Сварка во многих случаях заменила такие трудоёмкие процессы изготовления конструкций, как клёпка и литьё, соединение на резьбе и ковка. Преимущество сварки перед этими процессами следующие:

· экономия металла - 10...30% и более в зависимости от сложности конструкции;

· уменьшение трудоёмкости работ, сокращение сроков работ и уменьшение их стоимости;

· удешевление оборудования;

· возможность механизации и автоматизации сварочного процесса;

· возможность использования наплавки для восстановления изношенных деталей;

· герметичность сварных соединений выше, чем клепаных или резьбовых;

· уменьшение производственного шума и улучшение условий труда рабочих.

Мировой опыт применения сварки трением позволяет сделать вывод, что этот вид сварки - один из наиболее интенсивно развивающихся технологических процессов, особенно в странах с высоким уровнем развития промышленности.

Заключение

Задачей сварочной операции является получение механически неразъемных соединений, подобных по свойствам свариваемому материалу. Это может быть достигнуто, когда по своей природе сварное соединение будет максимально приближаться к свариваемому металлу. Свойства твёрдых тел, в том числе и механические (прочность, упругость, пластичность и др.), определяются их внутренними энергетическими связями, т.е. связями межмолекулярного, межатомного и ионного взаимодействия. В зависимости от материала сварной конструкции, её габаритов, толщины свариваемого металла и других особенностей свариваемого изделия предпочтительное применение находят определённые разновидности электрической дуговой сварки.

Так, при изготовлении конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей наибольшее применение находят как ручная дуговая сварка качественными электродами с толстым покрытием, так и автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом, а так же сварка в углекислом газе; при сварке конструкций из высоколегированных сталей, цветных металлов и сплавов на их основе предпочтительное использование находит аргонно-дуговая сварка, хотя при определённых условиях применяются и некоторые другие разновидности электрической дуговой сварки.

Сварка трением весьма экономичный процесс. Потребление электрической мощности 15-20 Вт/мм2, а потребление электроэнергии в 7-40 раз меньше, чем при контактной электросварке; нагрузка трехфазной сети, питающей приводной электродвигатель, вполне равномерна. Способ позволяет сваривать разнородные металлы (алюминий с медью, алюминий со сталью, медь со сталью и пр.). Ширина зоны влияния сварного соединения не более 2-3 мм. Особенно эффективна сварка заготовок металлорежущего инструмента сверл, метчиков и т. д. из углеродистой и быстрорежущей стали.

Выводы

Сварка трением широко распространена в машиностроительных отраслях, благодаря следующим преимуществам:

· высокая производительность;

· высокие энергетические показатели процесса;

· высокое качество сварного соединения;

· стабильность качества сварных соединений;

· независимость качества сварных соединений от чистоты их поверхности;

· возможность сварки металлов и сплавов в различных сочетаниях;

· гигиеничность процесса;

· простота механизации и автоматизации;

· экономия металла - 10...30% и более в зависимости от сложности конструкции;

· уменьшение трудоёмкости работ, сокращение сроков работ и уменьшение их стоимости;

· удешевление оборудования;

· герметичность сварных соединений выше, чем клепаных или резьбовых;

· уменьшение производственного шума и улучшение условий труда рабочих.

Список используемой литературы

1. Сварка. Том 1. Развитие сварочной технологии и науки о сварке. Технологические процессы, сварочные материалы и оборудование. Комов В.В , 1990. - 536 с.

2. Ольшанский Н.А. , Николаев Г.А. «Специальные методы сварки». М. , “Машиностроение ” , 1999. 232 с.

3. «Теоретические основы сварки». М., Высшая школа, 2004. 592стр.

4. Моисеенко В.П., «Материалы и их поведение при сварке», Высшее образование . 2009.128с.

5. Володин В.Я., «Современные сварочные аппараты», Наука и техника,2008г.

6. Сварка инфо. Сварка трением. [Электронный ресурс] http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/trenie/

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)