МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

“Юго-Западный государственный университет”

Кафедра экспертизы и управление недвижимостью

По дисциплине «История архитектуры»

Тема: « Стилистические особенности культового зодчества конца XVII»

Выполнила: студентка группы АР-01,

Попова Валентина Юрьевна

Проверила: доц. Тихонова Т.П.

Курск 2012

Оглавление

1. Введение…………………………………………………………………...….……..1

2. Глава I. Теоретический обзор развития русского зодчества………………....2

3. Глава II. Стилистические особенности архитектуры конца XVII века…….3

4. Глава III. Новый стиль «древнерусское барокко» или «московское

барокко»……………………………………………………………..……6

3.1. Знаменская церковь (Дубровицы)………………………………………….…6

3.2. Церковь Покрова в Филях……………………………………………………..7

3.3. Троицкая церковь (Троице-Лыково)………………………………………….8

3.4. Церковь Покрова в Новодевичьем монастыре………………………….……8

3.5. Храм Воскресения в Кадашах (Москва)……………………………………10

3.6. Сухаревская башня (1692 – 1701)……………………………………………11

5. Глава IV. Характерные черты русского зодчества конца XII века……......12

6. Заключение…………………………………………………………………….......27

Введение

XVII век явился веком потрясений и огромных изменений в России. Это век смуты, восстаний, появления самозванца, вторжения иноземцев, но вместе с тем век прославлен необыкновенной стойкостью и способностью русского народа к возрождению. Многочисленные потрясения России в начале XVII в., ее вступление в эпоху Нового времени сказалось и на культуре, главной особенностью которой стал отход от церковной каноничности. Во всех областях культуры шла борьба между старыми церковными и новыми светскими формами, которые постепенно побеждали, что привело к дальнейшему усилению реалистических тенденций в искусстве. Можно отметить, что в конце XVII в. наступает новый блестящий подъем русского зодчества, обусловленный политическим и экономическим восстановлением страны, укреплением могущества русского государства и оживлением политических и культурных связей с странами.

XVII веком завершается 700 – летний период каменного древнерусского строительства, вписавшего не одну замечательную страницу в летопись мировой архитектуры. Ростки новых денежно – торговых отношений и рационального мировоззрения пробиваются сквозь закостенелые формы домостроевского быта. Здравые взгляды служилого дворянства и экономичности преуспевающее купечество, сказываются на многих сторонах общественной жизни и ее материальной оболочке- архитектуре. Ширится торговля, особенно в конце 17 в., с Германией, Францией, Англией. Становятся более тесными культурные связи с Польшей и Голландией. Минусом этого века можно назвать то ,что зодчие стремились перенести богатство форм и украшений больших сооружений прошедшего века, это приводило к измельчанию архитектурных форм, перегрузке зданий кирпичной орнаментикой, к пестроте сочетания белых деталей и красного кирпича. Выработалась целая система декоративных деталей форм: глухие главы и целые пятиглавия, шатры, крыльца, перегруженные декорацией стены, висящие в виде гирек пяты арок, появилась сложная обработка оконных и дверных проемов колонками, наличниками, вычурными фронтончиками из кирпича и т.д.

Новых архитектурных типов этот стиль не создал, но по-своему использовал и развил старые, изобрел бесконечное разнообразие композиционных приемов, как живописной компоновки внешних масс, так и декоративного убранства фасадов.

Конец XVII века – это связующее звено между древнерусским зодчеством и архитектурой XVII века, время, подготовившее почву для нового художественного мировоззрения, способствующего творческому восприятию ордерной тектонической системы и гражданскому строительству.

-1-

Глава I. Теоретический обзор развития русского зодчества

XVII век – сложный , бурный и противоречивый период в истории России. Современники называют его «бунташным временем». Развитие социально – экономических отношений привело к необычайному сильному росту классовых противоречий, взрывов классовой борьбы, кульминацией которой явились крестьянские войны Ивана Болотникова и Степана Разина. Эволюционные процессы, происходившие в общественном и государственном строе, ломка традиционного мировоззрения, сильно выросший интерес к окружающему миру, тяга к «внешней премудрости» наукам, а также накопление разнообразных знаний отразились на характере культуры XVII века. Искусство этого столетия, особенно второй его половины, отличается небывалым разнообразием форм, обилием сюжетов, порой совершенно новых, и оригинальностью их трактовки. В это время постепенно рушатся иконографические каноны достигает апогея любовь к декоративной проработке деталей и нарядной полихромии в архитектуре, становящейся все более «светской». Происходит культового и гражданского каменного зодчества, приобретшего невиданный размах. В XVII век необычайно расширяются культурные связи России с Западной Европой, а также с украинскими землями (особенно после воссоединения с Русью левобережной Украины и части Белоруссии). Украинские и белорусские художники, мастера монументально- декоративной резьбы и «ценинной хитрости» (многоцветных поливных изразцов) оставили свой след в русском искусстве. Многими своими лучшими и характерными чертами, своим «обмирщением» искусство XVII века было обязано широким слоям посадских людей и крестьянства, наложивших отпечаток своих вкусов, своего видения мира и понимания красоты на всю культуру столетия. Искусство 17 века достаточно четко отличается как от искусства предшествующих эпох, так и от художественного творчества нового времени. Вместе с тем оно закономерно завершает историю древнерусского искусства и открывает пути грядущему, в котором в значительной мере реализуется то, что было заложено в исканиях и замыслах, в творческих мечтах мастеров 17 века. таким образом, целью нашего исследования является анализ русского искусства 17 века. Исходя из цели, вытекает ряд задач: - анализ каменного зодчества, - анализ деревянного зодчества, - анализ живописи.

-2-

Глава II. Стилистические особенности русской архитектуры конца 17 века

В развитии русской архитектуры XVII в. достаточно явно прослеживаются две тенденции. Первая представлена памятниками, имеющими торжественный, порой даже несколько суровый облик и скупо декорированными, тяготеющими к традиционным формам зодчества предшествующей поры, главным образом к формам рубежа XV и XVI вв. Наиболее ярко указанные особенности проявились в построенных по заказу Никона соборах Иверского и Крестного монастырей, но эта тенденция прослеживается и в целом ряде других памятников. Однако во 2-й половине XVII в. превалировала вторая тенденция, связанная со стремлением к живописной группировке масс, дробности форм и насыщенности фасадов мелкими декоративными элементами. Узорочье явно становится ведущей линией развития зодчества. К 70-80 гг. XVIII в. тенденция эта настолько усилилась, что привела к появлению построек, фасады которых были сплошь закрыты декором. Характерным примером может служить церковь Троицы в Останкине (1678-1693 гг., зодчий предположительно Павел Потехин). Строго симметричная композиция и диктуемое церковными властями пятиглавие соединены здесь с чертами народного представления о прекрасном. Талантливый зодчий создал исключительное по нарядности и разнообразию декоративных форм здание. Вне Москвы не менее характерный пример – ярославская церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687 гг.). Как и в останкинской церкви, строго симметричный план здесь не мешает общему чисто живописному впечатлению от храма в целом. Совершенно поразительная, виртуозно исполненная разработка кирпичной орнаментации придает зданию характер почти ювелирного произведения. Впечатление праздничности и нарядности еще больше подчеркивается многочисленными вставками ярких поливных изразцов. Увеличение роли декора и насыщенности фасадов мелкими деталями – черта, характерная для памятников не только Москвы, Ярославля и других крупных строительных центров России: это общее явление, охватившее и далекие окраины. Так, Богоявленская церковь в Соликамске (1687-1695 гг.) в отношении своего декоративного оформления фасадов мало уступает памятникам зодчества Москвы. И все же, несмотря на яркость и праздничную нарядность таких построек, в них уже чувствуется перегруженность, перенасыщенность элементами декора. Казалось, остается сделать в этом направлении еще всего лишь один шаг – и узорочье зрительно разрушит архитектурную композицию памятника, его архитектурный облик и детали начнут преобладать над общим впечатлением. Однако этот шаг в русском зодчестве не был сделан. В 80-90-х гг. XVII в. в зодчестве произошел крутой перелом. Быстро,

-3-

за какие-нибудь 10- 15 лет, изменился весь характер архитектуры, наступил новый этап в ее развитии. Всего два десятилетия в истории России продолжался этот этап, охватив 90-е гг. XVII в. и первое десятилетие XVIII в., – время петровских реформ, время бурной перестройки и ломки всего уклада жизни. И, полностью отвечая этому историческому периоду, такие же решительные изменения испытало и русское зодчество. Поражает скорость, с какой они произошли. Новые формы несомненно сложились прежде всего в Москве, в строительстве, связанном с царским двором и с заказами близких к двору вельмож. Но уже к концу 90-х гг. новые формы распространились по всей России, достигнув Урала. В 90-х гг. в районе Москвы работало довольно много зодчих, воспринявших и разрабатывавших новое направление. Их творческий почерк различен, но совпадает общая характеристика, отвечающая новому этапу русского градостроительства. До сих пор не вполне ясно, на каких постройках выросли эти мастера. Очень вероятно, что многие из них были воспитаны на грандиозном строительстве Новоиерусалимского монастыря, работы по завершению которого были окончены как раз в середине 80-х гг. Действительно, некоторые детали Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, в частности ордер, обрамление окон, во многом предвосхищают соответствующие детали московских памятников 90-х гг. Определенную роль, видимо, сыграли и украинские связи, поскольку после воссоединения Украины с Россией в Москву приехало значительное количество различных украинских мастеров и украинское влияние явно чувствовалось во всех областях культуры. Сказалось это и в архитектуре. Так, в 80-х гг. в Москве был построен Новый собор Донского монастыря, явно отражающий формы украинского зодчества, а возможно, даже сооруженный украинским мастером. Чрезвычайно своеобразен план этого собора: четырехстолпный пятиглавый храм имеет со всех сторон полукруглые выступы – с востока это центральная апсида, а с севера, запада и юга равные этой апсиде полукружия экседр, что придает плану четырехлепестковую форму. Но самое существенное отличие состоит в том, что четыре боковых главы расположены не так, как во всех русских церквах, а над этими полукружиями, т. е. создается пятиглавие, размещенное не по диагонали, а крестообразно, по странам света. Связь с украинскими церквами не вызывает сомнений; например, почти такую же композицию имеет собор в Нежине. Постройка подобного здания именно в Донском монастыре объясняется тем, что этот монастырь теснейшим образом связан с Украиной. Влияние украинского зодчества определенно сказывается также в Знаменской церкви с. Курово (1681-1687 гг.), имеющей трехчастное членение и завершенной тремя главами по продольной оси здания. Украинское влияние сказалось и в появлении в русском зодчестве некоторых декоративных деталей, например орнаментальных завершений карнизов типа

-4-

«петушиных гребешков». Но, пожалуй, еще сильнее, чем влияние украинской архитектуры, на сложении нового художественного направления отразилось проникновение в Россию из Европы большого количества гравюр и увражей. Широкое применение в архитектурных памятниках нового типа классического ордера, порой сильно переработанного, а порой и в чистом виде, свидетельствует о том, что зодчие имели перед собою хорошие графические образцы. Сложение нового направления в русской архитектуре, очевидно, явилось результатом существенных изменений, наступивших в русской культуре в целом, и не может быть объяснено одними лишь внешними влияниями. Здесь сказались и значительное повышение мастерства и культуры зодчих, и реакция на перенасыщенность сооружений мелким декором, закрывавшим всю поверхность стен, и знакомство зодчих, и особенно заказчиков, с архитектурой Западной Европы (в основном по гравюрам), и укрепление светских элементов в русской культуре и, наконец, украинское влияние. Комплекс этих факторов и привел к сложению новых архитектурных форм. Таким образом, новый этап в развитии русской архитектуры явился естественным следствием изменений, происшедших в истории русской культуры, т. е. органическим, а не наносным явлением. Следует добавить, что предположения о значительной роли в этом явлении иноземных зодчих не подтвердились. Так, все основные и наиболее ранние памятники нового типа оказались созданными русскими мастерами. Например, строителем церкви Царевича Иоасафа в Измайлове, возведенной уже в 1687-1688 гг., был нижегородский мастер Терентий Макаров.

-5-

Глава III. Новый стиль «древнерусское барокко» или

«московское барокко»

Московское барокко - условное название стиля русской архитектуры последних десятилетий XVII — первых лет XVIII в., основной особенностью которого является широкое применение элементов архитектурного ордера и использование центрических композиций в храмовой архитектуре. Первый этап развития русского барокко. Устаревшее название — «нарышкинское барокко».

Сложившийся в России к 90-м гг. XVII в. новый архитектурный стиль в научной литературе часто называют «древнерусским барокко», или «московским барокко». Такое определение совершенно неприемлемо. Русская архитектура рубежа XVII в. – явление своеобразное, вызванное к жизни внутренними причинами, самостоятельным развитием русского зодчества и не связанное по происхождению с западноевропейским стилем барокко. Некоторое сходство со стилем барокко (да и то, в основном, в деталях) не дает права называть этот стиль одним из вариантов барокко. Достаточно широко распространено и другое наименование – «нарышкинский стиль», или «нарышкинская архитектура», а иногда и «нарышкинское барокко». Это название связано с тем, что ряд наиболее ярких памятников данного направления был возведен по заказу бояр Нарышкиных. Такое совпадение никак не определяет характер стиля и может быть принято лишь как условное его название, да и то относимое не ко всей архитектуре того периода, а лишь к одному ее варианту, наиболее распространенному в Москве и Подмосковье. В ранних произведениях московского барокко еще заметно смещение традиционных русских форм с формами украинского барокко (однолинейное трехглавие, ярусность и пр. )

3.1. Знаменская церковь (Дубровицы)

Храм знамения Богородицы (1690 – 1704)- православный храм в честь иконы Божией матери «Знамение».Расположен в поселке Дубровицы, Подольского района, Московской области. Центральная часть архитектурного ансамбля усадьбы Дубровицы, некогда принадлежавшей представителям старинных дворянских семей Морозовых, Голицыных и Дмитриевых – Мамоновых.

Церковь построена на высоком берегу мыса,

-6-

образованного слиянием рек Десны и Пахры. Церковь знаменита уникальной архитектурой, необычной для русского зодчества, а также своей загадочной историей. Предположительно в строительстве участвовали иноземные (возможно итальянские) мастера, выписанные князем Голицыным специально для этой цели.

Основание храма представляет равноконечный крест с закругленными концами. Первый этаж поставлен на высоком фундаменте, дающем возможность обвести вокруг стен открытую ходовую паперть, богато украшенную резьбой и орнаментальным узором, тянущимся по парапету, прерываемому четырьмя многогранными лестничными сходами. Храм украшен скульптурными изображениями. Перед главным входом, по сторонам западной лестницы возвышаются две белокаменные скульптуры. С левой стороны Григорий Богослов с книгой и поднятой рукой, а с правой — Иоанн Златоуст с книгой и стоящей у ног митрой. Непосредственно над входом, на крыше западного притвора — изваяние Василия Великого.

3.2. Церковь Покрова в Филях

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях – православный храм Михайловского благочиния Московской городской епархии. Храм расположен в районе Филевский Парк, Западного административного округа города Москвы. Церковь относится типу ярусных центрических церквей, образец раннего московского барокко.

Церковь – в новых тожественных и нарядных формах как бы повторяет динамический образ башнеподобных многоярусных композиций 16 века. Возведено в 1690 – 1694 на средства Л. К. Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны). Тесно связывается с землею широко раскинутой террасой на аркаде (подклет) и входами. Затем она стремительно растет ввысь ярусами четверика на восьмериков, украшенных белокаменными словно кружевным убранством и завершается куполами. Прекрасная группировка масс храма, его стройный легкий

-7-

силуэт, тонкие детали и резные украшения, выделенные белым на красном фоне стен, наконец, чудесное сочетание здания с окружающей зеленью ставят этот памятник в число незабываемых произведений архитектуры.

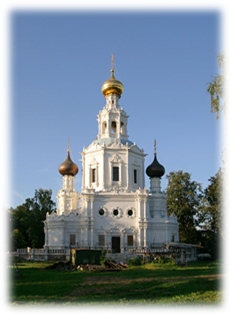

3.3. Троицкая церковь (Троице- Лыково)

Троицкая церковь —украинский тип трехчастной в плане и соответственно трехглавой церкви. Построена в 1690 – 1695 в подмосковном селе Троице – Лыково (ныне вошедшему в состав Москвы) по заказу владевшего селом дяди Петра 1 Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Стройная и изящная церковь со звонницей сверху и круговой террасой является развитым и совершенным образцом этого типа. Храм поражает богатством и тонкостью резных украшений снаружи и внутри (иконостас). Предполагается, что архитектором церкви был Яков Григорьевич Бухвостов. Достоверных доказательства авторства Бухвостова не существует. Троицкая церковь выстроена как « церковь иже под колоколы », то есть соединяет в одном здании церковь и колокольню, что характерно для нарышкинского стиля. Само здание церкви представляет собой тоже обычную для времени строительства композицию « восьмерик на четверике ». На восьмерике поставлен ещё более узкий ярус, в котором располагаются колокола. Церковь стоит на подклете, со всех сторон украшенным балюстрадой. Внешнее и внутреннее убранство церкви исключительно богато. Снаружи наличники всех ярусов индивидуальны. Церковь была разорена французами в 1812 году, затем восстановлена. В 1933 году закрыта, но не снесена. В 1941 году была обмерена, а в 1970-е годы была проведена тщательная реставрация.

Троицкая церковь —украинский тип трехчастной в плане и соответственно трехглавой церкви. Построена в 1690 – 1695 в подмосковном селе Троице – Лыково (ныне вошедшему в состав Москвы) по заказу владевшего селом дяди Петра 1 Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Стройная и изящная церковь со звонницей сверху и круговой террасой является развитым и совершенным образцом этого типа. Храм поражает богатством и тонкостью резных украшений снаружи и внутри (иконостас). Предполагается, что архитектором церкви был Яков Григорьевич Бухвостов. Достоверных доказательства авторства Бухвостова не существует. Троицкая церковь выстроена как « церковь иже под колоколы », то есть соединяет в одном здании церковь и колокольню, что характерно для нарышкинского стиля. Само здание церкви представляет собой тоже обычную для времени строительства композицию « восьмерик на четверике ». На восьмерике поставлен ещё более узкий ярус, в котором располагаются колокола. Церковь стоит на подклете, со всех сторон украшенным балюстрадой. Внешнее и внутреннее убранство церкви исключительно богато. Снаружи наличники всех ярусов индивидуальны. Церковь была разорена французами в 1812 году, затем восстановлена. В 1933 году закрыта, но не снесена. В 1941 году была обмерена, а в 1970-е годы была проведена тщательная реставрация.

3.4. Церковь Покрова в Новодевичьем монастыре

Храм во имя Покрова Божией матери – уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества 17 века расположенный в небольшой деревне Рикасово на территории Заостровского сельского поселения Приморского района Архангельской области Российской Федерации, в четырех километрах от административного центра области – города Архангельска. Идея динамического взлета воплотилась здесь в изысканно стройных

-8-

по пропорциям архитектурным формах, изящных деталях и убранстве. В этот период развивается особый тип зданий монастырские трапезные с обширными светлыми высокими залами, смело перекрытыми сводами. Одним из наиболее монументальных образцов подобных сооружений является трапезная московского Симона монастыря.

В старинных документах первые упоминания о существовании в Заостровье православного прихода относятся к 16 веку, к временам пребывания на царском престоле Великого князя Московского и всея Руси Ивана Грозного. Известно, что построенные в Заостровье церкви сгорали в результате пожаров, страдали от ударов молний и саморазрушались. Одна из них была перевезена в Соломбалу. Строительство Храма дошедшего до наших дней было начато по благословению епископа Русской Церкви, первого епископа Холмогорского и Важского Афанасьева (Любимого) в 1686 и было завершено 1688 году. В 1915 году, за два года до октябрьского переворота и прихода к власти большевиков – безбожников, в Храме была проведена капитальная реставрация, после которой он и был освящен во имя Покрова Божией Матери. Вол многом благодаря проведенной реставрации, Храм сумел пережить годы советской власти. Заостровсий Храм Покрова Божией Матери по своей конструкции «кубоватый», то есть в его основе прямоугольный сруб, который венчают девять глав – куполов покрытых лемехом и покоящихся на высоких «барабанах». Существует мнение, что такое необычное для тех времён завершение, явилось результатом запрета наложенного в конце XVII века патриархом Никоном на строительство на церквях «языческий шатров» (с той поры строились только шатровые колокольни). Кульминацией поиска новой архитектурной формы, явилась Преображенская церковь на острове Кижи. По мнению некоторых исследователей деревянного зодчества Поморья. Сретенская церковь явилась её дальний прототипом и одной из первых удачных попыток найти замену шатру.

В 1808 году, в нескольких десятках метрах от Храма Покрова Божией Матери был заложен каменный Храм Сретения Господня, строительство которого было полностью завершено семьдесят лет спустя, в 1878 году. В настоящее время в нём проводятся все церковные службы Заостровского погоста, ибо деревянный Храм находится в аварийном состоянии и остро нуждается в средствах на реставрацию.

-9-

3.5. Храм Воскресения в Кадашах (Москва)-(1687 – 1713)

Построена в Кадашевской слободе на средства купцов Кондратия и Лонгина Добрыниных; частично сохранились подклет и фрагменты стен предшествующего храма, сооружённого в 1657. Автором постройки предположительно считается кадашевец — зодчий и колоколенных дел мастер Сергей Турчанинов. Архитектура церкви сочетает традиционные для XVII в. черты посадского строительства с развитыми формами московского барокко. Первоначальная осевая композиция здания, поднятого на высоком подклете (здесь находилась тёплая церковь Успения), состояла из двухсветного пятиглавого четверика собственно храма с трёхчастной апсидой и трапезной, окружённых галереей с гульбищем в верхнем ярусе. В 1695 с запада была пристроена высокая, стройная колокольня, выделяющаяся среди аналогичных сооружений ярусным построением венчающего её шатра. Яркой индивидуальной особенностью церкви является завершение четверика храма не традиционной «горкой» кокошников, а ступенчатым аттиком, украшенным рядами белокаменных «гребней» с волютами и раковинами, зрительно осуществляющим переход к изящному, плотно сдвинутому пятиглавию. Мотив «гребня» в различных вариациях повторен в обрамлениях колончатых оконных наличников и замечательных резных порталов верхнего храма. Алтарь церкви ремонтировался в 1740—50-х гг. (от этого времени сохранилось несколько

Построена в Кадашевской слободе на средства купцов Кондратия и Лонгина Добрыниных; частично сохранились подклет и фрагменты стен предшествующего храма, сооружённого в 1657. Автором постройки предположительно считается кадашевец — зодчий и колоколенных дел мастер Сергей Турчанинов. Архитектура церкви сочетает традиционные для XVII в. черты посадского строительства с развитыми формами московского барокко. Первоначальная осевая композиция здания, поднятого на высоком подклете (здесь находилась тёплая церковь Успения), состояла из двухсветного пятиглавого четверика собственно храма с трёхчастной апсидой и трапезной, окружённых галереей с гульбищем в верхнем ярусе. В 1695 с запада была пристроена высокая, стройная колокольня, выделяющаяся среди аналогичных сооружений ярусным построением венчающего её шатра. Яркой индивидуальной особенностью церкви является завершение четверика храма не традиционной «горкой» кокошников, а ступенчатым аттиком, украшенным рядами белокаменных «гребней» с волютами и раковинами, зрительно осуществляющим переход к изящному, плотно сдвинутому пятиглавию. Мотив «гребня» в различных вариациях повторен в обрамлениях колончатых оконных наличников и замечательных резных порталов верхнего храма. Алтарь церкви ремонтировался в 1740—50-х гг. (от этого времени сохранилось несколько

барочных, с «ушами», наличников в нижней церкви), затем был частично переложен в 1802, при этом на новые апсиды верх. храма, получившие подковообразную форму в плане, перенесли первоначальные белокаменные наличники. Позднее, около 1807, высокие открытые лестницы, располагавшиеся с северной и южной сторон колокольни, были заменены двухэтажными крытыми папертями, выстроенными в неоготических формах. Их приземистые, укрупнённые объёмы, покрытые полусферическими крышами, мало сочетаются с изысканно-хрупкой архитектурой церкви. В 1860 по проекту Н.И. Козловского галереи, окружавшие церковь, были перестроены, нижний этаж расширен (здесь разместились приделы Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца), получив декоративное оформление («гребни», размещённые по верху стен; пучки угловых полуколонок и колончатые наличники на окнах), воспроизводящее в упрощённой и суховатой трактовке формы первоначального убранства здания. В интерьере сохранилась настенная живопись середины XIX в. Ограда рядом с церковью (с северной стороны) сооружена около 1880. Расположенная на участке, ограниченном 1-м и 2-м Кадашевскими

-10-

переулками, церковь является важнейшей архитектурной доминантой в панораме Замоскворечья. Была закрыта в 1934. Реставрирована в 1970-х гг. Изъятые из церкви иконы — Боголюбская Богоматерь (1689) и Спас Вседержитель (1690) — хранятся в Государственной Третьяковской галерее. В настоящее время в здании размещается Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря.

3.6. Сухаревская башня (1692 – 1701)

Сухарева башня — архитектурное сооружение, располагавшееся в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1 – й Мещанской улицы в 1695 – 1934 годах, выдающийся памятник русской гражданской архитектуры.

Сухарева башня — архитектурное сооружение, располагавшееся в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1 – й Мещанской улицы в 1695 – 1934 годах, выдающийся памятник русской гражданской архитектуры.

Сухаревская башня была построена в 1692 – 1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города (на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка). Башня была сооружена по инициативе Петра 1 по проекту архитектора М. И. Чоглокова. Название башня получила в честь Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий в конце 17 века охранял Сретенские ворота. В 1689 году Пётр I бежал от своей сестры царевны Софьи в Сергиеву лавру полк Сухарева стал на защиту

Петра. В благодарность царь приказал построить на месте старых ворот новые, каменные с часами. Позднее в здании этих ворот была размещена морская «навигацкая» школа, а затем Московская контора Адмиралтейской коллегии. В 1870-е годы под руководством архитектора А.Л. Обера прошла реставрация башни.

-11-

Глава IV. Характерные черты русского зодчества конца XII века

Прежде всего – строгая, подчеркнутая симметрия, а порой даже центричность композиции. В отличие от архитектуры предшествующего периода, архитектурные формы зданий обычно отвечают конструкции; зодчие по возможности избегают ложных архитектурных форм. Совершенно исчез прием заполнения всей поверхности стен мелкими декоративными элементами. Теперь весь декор концентрируется в карнизных поясах, завершающих ярусы, и в обрамлении проемов – порталов и окон. Количество декоративных элементов не уменьшается, памятники по-прежнему очень нарядны и украшены, но концентрация этих элементов позволяет оставлять стены обнаженными. Создается типичная для того времени система сочетания красных кирпичных стен и белокаменных резных декоративных деталей. В зданиях теперь подчеркивают их ярусность; каждый ярус по углам имеет колонки ордера, большей частью очень своеобразно интерпретированного, но иногда и чисто классического. Складывается определенный «репертуар» архитектурных форм и деталей, применяемых почти повсеместно: карнизы с декоративными «петушиными гребешками», овальные и многоугольные окна, резные раковины по типу закомар Архангельского собора в Москве. По сторонам окон размещают две колонки, опирающиеся на резные кронштейны и поддерживающие разорванный фронтончик. При всем разнообразии почерков работавших в ту пору зодчих, общие характерные черты всюду сохраняются.

Наиболее ранние памятники полностью сложившего нового стиля относятся к 2-й половине 80-х гг. Так, в 1686 г. построены Успенская церковь при трапезной и, вероятно, Покровская надвратная церковь Новодевичьего монастыря, а в 1688 г. надвратная Преображенская церковь того же монастыря. Покровская церковь имеет трехчастное деление, отвечающее тройному проезду ворот, и завершена, соответственно, тремя главами, что придает ей сходство с украинскими церквами. Преображенская церковь совершенно иная: ее высокий объем имеет три яруса окон, перекрыт сомкнутым сводом и завершен декоративным пятиглавием. Обильное использование ордера и обрамление окон колонками, поддерживающими сложные разорванные фронтончики, делают эти памятники зодчества типичными для нового архитектурного стиля.

Чрезвычайно ярко проявилось новое архитектурное направление в усадебных церквах Подмосковья, которые представляли собой сравнительно небольшие ярусные храмы. Их основное помещение имело в плане квадратную форму, переходящую выше в восьмерик, перекрытый сомкнутым сводом. Такая композиционная схема разрабатывалась в русской архитектуре уже в 80-х гг. XVII в.

-12-

Так, например, в середине 80-х гг. подобную композицию осуществили в церкви Рождественского погоста на р. Пахре, а еще несколько раньше – в несохранившейся церкви в Знаменском-Губайлове (1683 г.).

В ярусных церквах 90-х гг. зодчие пошли дальше: композицию «восьмерик на четверике» они завершили еще одним, меньшим по диаметру, восьмериком, в котором размещали колокола. Таким образом, это были церкви «под звоном». Подобное размещение колоколов логически оправдывало высотную ярусную

композицию храма и позволяло обходиться без колокольни, что обеспечивало единство и целостность объема. Церковь Царевича Иоасафа в Измайлове еще не имеет такого верхнего звона и колокола подвешены в отдельной колокольне, но зато архитектурные детали нового стиля в этой церкви представлены уже в разработанном виде. Пожалуй, наиболее блестящим образцом ярусного усадебного храма может служить церковь Покрова в Филях (1693 г.). Здание это строго центрично. К основному квадратному в плане объему примыкают четыре полукружия, придающие плану характер квадрифолия. Полукружия очень невысокие, благодаря чему центральный четверик поднимается над ними. Выше четверик переходит в восьмерик, над его сводом расположены небольшой восьмерик звона и главка над ним. Все здание поднято на подклет, имеющий такую же квадрифольную форму. Каждый ярус сооружения завершается горизонтальным, богато украшенным карнизом. Изумительно тонко прорисованные детали в сочетании с безукоризненными пропорциями придают зданию легкий, как бы ажурный и утонченно элегантный характер.

Соликамск. Церковь Богоявления. Фрагмент фасада Возможно, тем же зодчим была построена церковь Знамения при доме Шереметьева в Останкине (1704 г.?). План ее имеет более традиционный характер: к квадратному зданию с запада примыкает более низкая трапезная, а с востока – алтарная апсида с двумя приделами по бокам. Здание стоит на высоком арочном подклете. Ярусная композиция храма чрезвычайно близка композиции церкви в Филях, как близки и детали декоративного убранства. По плановой схеме и композиции к церкви Знамения близки Смоленская церковь в Сафарине (1691 г.), церковь Петра в Петровском-Разумовском (1692 г.) и церковь Богоявленского монастыря в Москве (1693- 1697 гг.), выдающие, однако, руку других зодчих. Несколько ярусных церквей имеет структуру, близкую к объемно-пространственной композиции церквей в Филях, т. е. план в виде квадрифолия, причем полукружия значительно ниже центральной части, что создает ступенчатую башнеобразную композицию здания. Первые постройки с таким композиционным решением были осуществлены уже в 80-х гг. Такова,

Соликамск. Церковь Богоявления. Фрагмент фасада Возможно, тем же зодчим была построена церковь Знамения при доме Шереметьева в Останкине (1704 г.?). План ее имеет более традиционный характер: к квадратному зданию с запада примыкает более низкая трапезная, а с востока – алтарная апсида с двумя приделами по бокам. Здание стоит на высоком арочном подклете. Ярусная композиция храма чрезвычайно близка композиции церкви в Филях, как близки и детали декоративного убранства. По плановой схеме и композиции к церкви Знамения близки Смоленская церковь в Сафарине (1691 г.), церковь Петра в Петровском-Разумовском (1692 г.) и церковь Богоявленского монастыря в Москве (1693- 1697 гг.), выдающие, однако, руку других зодчих. Несколько ярусных церквей имеет структуру, близкую к объемно-пространственной композиции церквей в Филях, т. е. план в виде квадрифолия, причем полукружия значительно ниже центральной части, что создает ступенчатую башнеобразную композицию здания. Первые постройки с таким композиционным решением были осуществлены уже в 80-х гг. Такова,

-13-

например, церковь в Петровском-Дурневе, законченная строительством в 1688 г. Однако она еще не имеет той декоративной обработки, которая характерна для нарышкинских памятников. Борисоглебская церковь в Зюзине, начатая строительством в 1688 г, при таком же композиционном решении уже имеет все признаки, свойственные новому стилю, хотя и в очень скромном варианте. Почти подобную композицию имеет и Спасская церковь в с. Уборы, построенная зодчим Яковом Бухвостовым в 1694-1697 гг. В отличие от церкви в Зюзине, церковь в Уборах лишена подклета, но зато храм обходит вокруг низкая открытая галерея-гульбище. Пониженные полукружия этой церкви имеют не полукруглую форму, как обычно, а усложнены и образуют в плане трехлопастные кривые. Это членение подчеркнуто колонками, стоящими в местах перелома кривизны. Фасады храма насыщены резным белокаменным декором. В отличие,

например, от церкви в Филях, где этот декор легкий, как бы ажурный, здесь чувствуется рука и художественный вкус иного мастера: Бухвостов украсил здание сочной, но плотной резьбой, образующей пышные картуши вокруг окон. Церковь Покрова в Филях.

Чрезвычайно нарядная, богато украшенная резным декором церковь в Троицком-Лыкове (1690-1694 гг.) имеет несколько иную схему плана: к центральному четверику здесь примыкают не четыре, а две пониженные части, имеющие в плане форму прямоугольников со скругленной наружной стороной. Таким образом, оставаясь строго симметричной, церковь в Троицком-Лыкове имеет не центрическую, а продольно-вытянутую композицию.В небольших церквах с композицией типа «восьмерик на четверике» не обязательно был второй, верхний, восьмерик звона: иногда главка ставилась непосредственно на основной восьмерик. В таком случае храмы не имели ярусов. Такой была несохранившаяся церковь Владимирской Богоматери в Китай-городе (1691-1694 гг.). Судя по прорисовке деталей, ее строил тот же зодчий, который возводил церковь в Сафарине. Из сохранившихся памятников к подобному типу относится Знаменская церковь в с. Холмы (между 1703 и 1710 гг.).Новый архитектурный Стиль, в его «нарышкинском» варианте, отразился не только в небольших усадебных храмах ярусного типа, но и в ряде довольно крупных городских церквей. Обычно использовался тип строительства храма «кораблем», разработанный во второй половине XVII в.; по продольной оси здесь располагались колокольня, трапезная и основной объем церкви. При этом колокольня иногда стояла вплотную к трапезной, а иногда отделялась от нее, будучи расположена на общем с церковью подклете. Наиболее ярким образцом была не сохранившаяся до наших дней церковь Успения на Покровке в Москве (1696-1699 гг.). На церкви существовала надпись с именем мастера Петра Потапова, хотя не вполне ясно, был ли он зодчим или резчиком

-14-

скульптурного декора.Церковь Успения на Покровке стоит на высоком подклете. К основному четверику с запада и востока примыкают симметричные прямоугольные более низкие алтарь и трапезная. Над каждой из этих трех частей возвышаются восьмерики, средний из которых значительно выше боковых. Восьмерики венчаются главами, а на углах центрального четверика стоят еще четыре маленькие декоративные главки. В целом получилась чрезвычайно пышная композиция, симметричная не только по продольной, но и по поперечной оси, т. е. по боковому фасаду. Перед храмом на том же подклете расположена колокольня. Превосходно найденные пропорции храма и великолепная прорисовка всех его деталей свидетельствовали о блестящем таланте зодчего. Москва. Церковь Успения на Покровке Также «кораблем» построена церковь Воскресения в Кадашах (1687-1695

гг.). В отличие от церкви Успения на Покровке, основной объем храма – четверик не переходит здесь вверху в восьмерик и увенчан пятиглавием более традиционного характера. Центральная глава приподнята на двухъярусном барабане. Все детали декоративного убранства полностью отвечают «нарышкинским» формам, а основной объем храма имеет в верхней части трехъярусный карниз из «петушиных гребешков». Колокольня, завершенная острым шатром, стоит, как и в церкви Успения, отдельно перед западным фасадом, но на общем с церковью подклете.

Церковь в Петровском-Разумовском. Несохранившаяся церковь Николы Большой Крест в Москве (1680-1688 или 1697 г.) построена гораздо более традиционно. Эта несимметричная композиция состоит из бесстолпного храма, примыкающего к нему с севера маленького придела и галереи. Несимметричность композиции еще более подчеркнута лестничными всходами, идущими вдоль западного и южного фасадов. Такой план вполне отвечает принципам предшествующей поры, т. е. второй половины XVII в. Фасад основного четверика разделен на три прясла, как бы отвечая традиционному членению четырехстолпных церквей. Традиционно и пятиглавие, в котором только центральная глава световая. Однако высота основного четверика и декоративная обработка его фасадов решены полностью в формах нового стиля. Более того, ордер в данной церкви, в отличие от большинства зданий памятников той поры, целиком выдержан в классических пропорциях; ордер первого яруса – дорический в чистом виде, с триглифами и метопами во фризе, а ордер второго яруса – коринфский. Зодчий церкви Николы прекрасно знал законы построения классических ордеров.Формы нового стиля ярко отразились и в большом шестистолпном пятиглавом храме – Успенском соборе в Рязани, построенном зодчим Я. Бухвостовым (1693-1699 гг.). По общей композиции собор этот повторяет Успенский собор Московского Кремля, хотя, в отличие от московского, он поднят на подклет, образующий вокруг здания гульбище. По фасадам собора проходят тонкие спаренные колонки, членящие фасады соответственно конструктивным членениям в

-15-

интерьере, т. е. отвечающие положению столбов. Три яруса больших окон имеют оформление в виде обрамляющих их резных колонок, стоящих на кронштейнах и поддерживающих резные декоративные фронтончики. Вся белокаменная резьба отличается сочностью и по своему характеру близка к резьбе церкви в Уборах, построенной Бухвостовым. Завершение здания и гульбище в настоящее время оформлены значительно скромнее, чем первоначально. К этим постройкам близок по композиции Успенский собор в Астрахани (зодчий Д. Мякишев, 1700-1710 гг.), но здесь апсиды резко понижены, четко выявляя основной четырехстолпный пятиглавый объем здания. Фасады, так же как и в рязанском соборе, расчленены тонкими парными колонками, но имеют не три, а два яруса больших окон. Над завершающим фасады карнизом размещены крупные закомары.

Формы нового стиля нашли широкое применение в монастырском строительстве, особенно при возведении надвратных церквей и церквей при трапезных. Таковы, например, трапезная в московском Новодевичьем монастыре (1686 г.) и церковь при трапезной в Андрониковом монастыре (1694 г.), а также надвратные церкви в Троице-Сергиевом и Воскресенском монастырях. Если надвратная церковь Троице-Сергиева монастыря (1693-1699 гг.) имеет более или менее обычную форму четверика, то надвратная церковь Новоиерусалимского (Воскресенского) монастыря (1694-1697 гг.) совершенно необычна. В последней на платформе над воротами зодчий поставил высокую ярусную церковь с четырехлепестковым планом, чрезвычайно близкую по формам Спасской церкви в Уборах.

Разнообразие и необычность композиционных решений являются одной из характерных особенностей нового этапа в развитии зодчества. В это время появляются различные новые типы сооружений, неизвестные до того русской

архитектуре. Кроме ранее перечисленных примеров следует отметить ярусные колокольни. Относительно скромным образцом может служить надвратная колокольня в Высокопетровском монастыре (1690 г.). Значительно выше и острее две ярусные колокольни в Ярославле – при церквах Никиты Мученика и Иоанна Предтечи в Толчкове (обе рубежа XVII и XVIII вв.). Вторая из этих колоколен отличается особенно нарядной отделкой. Наконец, шедевром подобной композиции является колокольня московского Новодевичьего монастыря (1690 г.). Колокольня имеет шесть ярусов восьмериков, из которых каждый верхний меньше нижнего по диаметру. В с е ярусы имеют снаружи гульбища в виде узких открытых террас. Массивные ярусы чередуются с ярусами, имеющими сквозные арочные проемы. Общая высота колокольни вместе с крестом составляет более 70 м; она играет роль главной вертикали прекрасного архитектурного ансамбля, сложившегося, в основном, в 80-х гг. XVII в.Возрастающая роль светских элементов в русской культуре привела к усилению каменно-кирпичного светского строительства. В это

-16-

время в Москве возводят палаты знати, исполненные в формах «нарышкинской» архитектуры. Палаты боярина Волкова, построенные во 2-й половине XVII в., имели сложный несимметричный план, но при перестройке в конце века, когда был возведен второй этаж здания, корпус, выходивший на улицу, оформили строго симметрично. Для того чтобы подчеркнуть симметрию, которую нарушало несимметричное решение первого этажа, в центре фасада над карнизом поставили декоративный фронтончик, акцентирующий ось главного фасада. Примерно то же имело место в несохра-нившемся дворце В. Голицына (около 1698 г.), имевшем некогда еще третий, деревянный этаж. В отличие от этих дворцов, палаты Троекурова (конец XVII в.) решены единым блоком. В этом здании поражают роскошью отделки наличники окон второго этажа. «Нарышкинские» формы нашли применение и в жилых домах провинции. Таков, например, так называемый воеводский дом в Коломне. Характерную для этого стиля обработку фасадов получили и жилые корпуса келий в монастырях; хорошим примером могут служить здания в Высокопетровском монастыре (1690 г.).

Москва. Церковь Николы Большой Крест

Москва. Колокольня Новодевичьего монастыря

Москва. Палаты Волкова

Поскольку оборонительные сооружения к тому времени приобрели характер земляных бастионов, крепостные стены потеряли военное значение. Тем не менее по традиции монастыри все же окружали стенами с башнями, но уже чисто декоративными, не предназначенными к обороне. Характер их декоративного убранства совпадает с убранством памятников культового и гражданского зодчества

этой поры. Наиболее яркими примерами могут служить стены и башни московских Новодевичьего (80-е гг. XVII в.) и Донского монастырей (1686-1711 гг.). Не менее декоративна и Кутафья башня Московского Кремля, перестроенная и украшенная ажурной короной в 1685 г.Памятники «нарышкинской» архитектуры, как правило, двухцветны: белокаменные детали рисуются в них на красном фоне кирпичных стен. Полихромия, характерная для памятников предшествующего периода, теперь применяется очень редко. И все же известны примеры, свидетельствующие о том,

что поливные изразцы порой продолжали использоваться для оформления фасадов. Трудно сказать, отражает ли это художественный вкус отдельных зодчих или же вызвано желанием заказчиков. Так, в Солотчинском монастыре близ Рязани трапезная с церковью Св. Духа (1688-1689 гг.) и надвратная церковь (1695 г.) исполнены в духе «нарышкинских» памятников, но вместе с тем обильно украшены изразцовыми вставками. Еще ярче это стремление к полихромии отразилось в Крутицком теремке на митрополичьей усадьбе в Москве. Сложный комплекс митрополичьего подворья состоял из дворца, церкви и соединявшего их перехода на

-17-

арках. В этом переходе над проездом в 1693 г. был построен небольшой павильон – Крутицкий теремок (зодчие О. Старцев и Л. Ковалев). Выдержанный в формах нового стиля, фасад теремка, тем не менее, целиком облицован яркими поливными изразцами, в которых преобладает бирюзовый цвет. Изразцы покрывают стену, из изразцов же исполнены покрытые сложным орнаментом стержни колонок и их капители, декоративные разорванные фронтончики над окяами и все остальные детали. Полное совпадение всех форм теремка с «нарышкинскими» хорошо видно на заднем фасаде, который оставлен кирпичным, без облицовки изразцами.

Любовь к полихромии проявилась и в зданиях Троице-Сергиева монастыря – трапезной (1686-1692 гг.) и «чертогах» (конец XVII в.). Трапезная представляет собой огромное удлиненное здание (до 85 м в длину), поставленное на высокий подклет и окруженное открытой галереей-гульбищем. Сергиевская церковь при трапезной имеет простую форму четверика. Главный зал трапезной перекрыт сводом с пролетом около 15 м. Свод этот украшен лепным орнаментом, оставляющим в центре место для росписи.Зал трапезной во многом предвосхищает дворцовые залы XVIII в. При относительно простых формах здания его фасады решены с поразительной пышностью, причем, кроме обычных для этого стиля деталей (колонки, разорванные фронтончики, раковины ложных закомар и др.), стены целиком раскрашены «в шахмат».Не менее выразителен и фасад царского дворца («чертоги»). Двухэтажное здание чертогов имеет декорировку стен второго этажа «в шахмат», а карнизы над первым и вторым этажами – поливными изразцами.

Тот вариант архитектуры конца XVII в., который обычно называют «нарышкинским», был не единственным. Известное своеобразие отличает группу памятников, созданных по заказу Г. Д. Строганова. Сюда относятся четыре постройки: собор Введенского монастыря в Сольвычегодске (1689- 1693 гг.), Казанская церковь в Устюжне (1694 г.), Смоленская церковь в Гордеевке (1694-1697 гг.) и Рождественская церковь в Нижнем Новгороде (1697-1703 гг.). Судя по характеру архитектуры, особенно деталей, все эти постройки возвел один зодчий. Объемно-планировочная структура Введенского собора очень проста – это квадратное в плане бесстолпное здание с тремя апсидами, стоящее на подклете, образующем с трех сторон крытую галерею. Наиболее оригинальной является конструкция его перекрытия: сомкнутый свод с распалубками и вырезанными углами, создающий систему перекрещивающихся арок, позволил зодчему на бесстолпном объеме установить пятиглавие, все главы которого световые. В интерьере получилось легкое и свободное пространство, хорошо освещенное как сверху, так и через большие боковые окна. Снаружи здание разделено карнизом на

два яруса и оформлено двухъярусным ордером. Сравнительно небольшие церкви в Устюжне (ныне Вологодская обл.) и Гордеевке очень сходны между собою. Они

-18-

представляют собой бесстолпные объемы, к которым с севера примыкают приделы, а с запада – колокольня (в Устюжне колокольни нет, хотя сохранились пилоны ее основания). Церкви не имеют подклета, а по высоте разделены снаружи на два яруса. Перекрыты они сомнутыми сводами с одной световой и четырьмя глухими главами.

Нижний Новгород. Рождественская церковь.

Наконец, последняя по времени в ряду этих строгановских построек – Рождественская церковь – отличается особым богатством декоративного оформления. Здесь к бесстолпному квадратному в плане объему с запада примыкает довольно длинная трапезная, а несколько в стороне стоит высокая многоярусная колокольня. Здание поднято на высокий подклет и перекрыто сомкнутым сводом с пятью световыми главами. В отличие от собора Введенского монастыря, в Рождественской церкви конструкция свода явно отражена снаружи. Это достигается выделением верхнего крестообразного в плане яруса под боковыми главами. Чрезвычайно декоративно оформленные главы с узорными железными крестами венчают здание. В интерьерах строгановские храмы почти полностью лишены декоративного убранства и на фоне беленых стен ярко рисуются роскошные резные иконостасы.

Смелость и своеобразие конструктивных решений и исключительное качество выполнения всех работ свидетельствуют о таланте зодчего и высокой квалификации выполнявших постройку мастеров. Зодчий, несомненно, великолепно знал классические архитектурные формы и широко использовал их в оформлении всех четырех храмов. Канонические формы ордеров – колонны, капители, антаблементы, фронтоны и даже сам характер применения этих форм дают основания утверждать, что зодчий не только знал западноевропейскую архитектуру, но понимал логику использования ордерной системы. В то же время некоторая традиционность плановых композиций и применение привычных для XVII в. деталей (арки с гирьками, изразцовые вставки и пр.) склоняют к убеждению, что строительством руководил не иноземец, а русский зодчий. Насыщенность декоративной резьбой, образующей порой вокруг окон пышные картуши, заметно отличает строгановские постройки от нарышкинских.Другой вариант зодчества рубежа XVII и XVIII вв. представлен подмосковными памятниками архитектуры с центрическим многолепестковым планом. Эту группу построек иногда называют голицынской, поскольку некоторые наиболее характерные памятники данной группы были возведены по заказу Голицыных. Небольшие церкви имеют восьмилепестковый план, причем четыре полукружия – более

-19-

крупные, а промежуточные между ними полукружия несколько меньше по величине. Над этим ярусом помещен восьмерик с окнами, перекрытый куполом, над которым имеется совсем маленькая глухая главка. Декоративная обработка указанных храмиков крайне скупа; лишь в первом ярусе между

полукружиями поставлены колонки. Примеры подобных зданий-памятников – церковь в с. Воскресении под Москвой (1698-1701 гг.) и Никольская церковь в с. Медведеве под Рязанью (около 1700 г.). Очень близка к ним и Спасская церковь в подмосковном с. Волынском (1699-1703 гг.), в которой, однако, все полукружия имеют одинаковый размер. Строгая центричность и компактность композиции при лаконичности декоративной обработки – характерные особенности этих архитектурных памятников. Наиболее ранним памятником зодчества данного типа является церковь Петра Митрополита в Высокопетровском монастыре, освященная в 1690 г. Исследование этой церкви показало, что она была первоначально построена архитектором Алевизом в начале XVI в., а в конце XVII в. лишь заново переоформлена. В XVI в. постройка церкви с восьмилепестковым планом не оказала заметного влияния на русское зодчество, и тип этот более не повторяли вплоть до конца XVII в., когда он оказался созвучным новым художественным веяниям.

В нескольких случаях полукружия восьмилепесткового плана делали настолько малоизогнутыми и настолько слитными, что объем воспринимался скорее как круглый, чем многолепестковый. Такова, например, маленькая, лишенная окон «Черниговская часовня» в Переславле-Залесском (1702 г.). Близка по плановой схеме надвратная Тихвинская церковь Донского монастыря (1713- 1714 гг.), решенная, однако, в гораздо более нарядных формах. Второй ярус в ней уже откровенно круглый в плане, над сводом, завершающим второй ярус, размещен еще один ярус, предназначенный для колоколов, а над ним высокая фигурная главка. Вся постройка в целом имеет стройную ярусную композицию. Круглую ярусную форму имеет и небольшой Пятницкий колодец близ Троице-Сергиева монастыря (рубеж XVII и XVIII вв.). Иную композицию демонстрирует ярусная Никольская церковь в Полтеве под Москвой (1706 г.). Ее план имеет характер вытянутого по продольной оси восьмерика. Над его средней частью возвышается равносторонний восьмерик, прорезанный окнами, а выше – ярус звона, совместно создающие острую ярусную композицию. Углы Никольской церкви обработаны плоскими лопатками, не имеющими форм ордера. В обрамлении окон колонки также отсутствуют, а над окнами размещены простые лучковые фронтоны. Общий характер здания дает основания полагать, что в Никольской церкви

-20-

сказывается влияние западноевропейской архитектуры, хотя и в переработанной на русский манер форме. Сказывается это влияние и в церкви Иоанна Воина на Якиманке (1709-1713 гг.), которая построена по традиционной схеме «кораблем», но

ни в композиции масс, ни в деталях убранства в ней нет ничего традиционного. Основной четверик храма завершается горизонтальным карнизом, который в средней части на всех фасадах образует крупные полукружия. Свод, перекрывающий основное помещение, имеет четыре больших слуховых окна. Выше расположены один над другим два восьмерика и над ними небольшая главка. С запада к основному помещению церкви примыкает трапезная, к которой, в свою очередь, примыкает восьмигранная колокольня. Ярусная композиция выглядит здесь

совершенно иначе, чем в храмах «нарышкинского» типа. Классическая форма пилястр, фронтонов, волюты у слуховых окон, наконец, полукруглый подъем горизонтального карниза позднее станут характерными для архитектуры раннего Петербурга.

Появление храмов, в которых элементы старой русской композиции сочетаются с совершенно новыми чертами, связанными с влиянием западноевропейского зодчества, – явление не случайное. Так, многие особенности и формы церкви Иоанна Воина имеют прямые аналогии в соборе Заиконоспасского монастыря в Москве (1701 -1709 гг.). Можно видеть и такие примеры сооружений, в которых некоторые западноевропейские формы переносятся в совершенно чистом виде и включаются в здания, в остальном имеющие гораздо более традиционный характер: большой декоративный фигурный фронтон, украшенный волютами и резными столбиками, построен на трапезной Симонова монастыря (по-видимому, зодчий О. Старцев, 1685 г.). Судя по сохранившемуся рисунку, подобным фронтоном был украшен и дом думного дьяка А. Иванова в Москве. В конце XVII в. была надстроена Уточья башня Троице-Сергиева монастыря, завершение которой откровенно повторяет формы завершения голландских ратуш.

Совершенно особое место в архитектуре того времени занимает церковь Знамения в Дубровицах (1690-1704 гг.). Построенная в вотчине ближайшего сподвижника Петра I – князя Б. Голицына, церковь эта возведена в формах, не имеющих ничего общего со всеми традициями русской архитектуры. Плановая схема ее близка плану церкви в Филях и особенно церкви в Уборах, но объемная композиция и все архитектурные формы как бы демонстративно противоречат вековым устоям русской старины. Над четырехлепестковым планом здесь поднимается восьмигранная башня, вместо купола увенчанная ажурной золоченой короной из кованого железа. Все здание снизу доверху покрыто белокаменной резьбой. Причудливая кривизна форм, пышное резное убранство, включающее круглые скульптуры, несомненно роднят церковь Знамения с западноевропейским стилем барокко. Эту дерзкую по новизне

-21-

постройку справедливо сопоставляли с петровскими затеями, вроде «всешутейшего

собора». Скульптурное убранство церкви выполняли мастера из Швейцарии; кто был зодчим храма, не установлено. Судя по деталям декоративного убранства, возможно, что тот же зодчий построил и небольшую церковь Знамения в Перове (1699-1705 гг.), которая по своим архитектурным формам полностью повторяет церковь Петра Митрополита в Высокопетровском монастыре.

Приказ каменных дел продолжал функционировать вплоть до 1700 г., однако существенное изменение экономической обстановки и значительное расширение строительства вызвали появление новой формы организации строительного производства – появление частных зодчих-подрядчиков. Кроме того, в строительстве теперь активно участвовали как монастырские строители, так и стрельцы. При этом далеко не все русские зодчие смогли быстро освоить формы нового стиля. Поворот в зодчестве, происшедший в 80-90-х гг. XVII в., был слишком скорым и слишком крутым, чтобы зодчие, работавшие в старой манере, могли к нему безболезненно приспособиться. Даже в Москве не только в конце XVII, но даже в начале XVIII в. еще работали мастера, которые не могли полностью понять и осуществить новые задачи. Так, в церкви с. Тропарева (1693 г.) пятиглавый храм обычного типа – «кораблем» с шатровой колокольней вполне соответствует нормам предшествовавшей поры. Однако, учитывая веяния моды, зодчий ставит на углы здания довольно грубые колонки, а окна обрамляет колонками на кронштейнах и завершает разорванными фронтончиками. И в церкви Николы на Болвановке в Москве, построенной уже в 1712 г., колонки на углах здания и обработка окон плохо вяжутся с традиционной пирамидой кокошников, обычным пятиглавием и шатровой колокольней. А в Никольской церкви в Пушкино (1692-1694 гг.) зодчий все же не сделал попытки внести в сооружение какие-либо новые архитектурные детали, полностью повторив приемы и формы второй половины XVII в.

Дубровицы. Церковь Знамения

Церковь трапезной Толгского монастыря

Но если даже в Москве и Подмосковье можно увидеть разнообразные архитектурные формы и стилистические направления, то в еще большей степени это относится к провинции. Далеко не все провинциальные заказчики могли найти для выполнения построек таких зодчих, которые хорошо понимали новое художественное направление. Строгановым удалось найти такого талантливого зодчего и, видимо, они снабдили его западноевропейскими книгами и гравюрами, но в большинстве случаев заказчикам приходилось довольствоваться местными мастерами, не знавшими классических или барочных форм и деталей. В том случае, если это были районы, близкие к Москве, зодчие по мере сил и возможностей интерпретировали формы московской архитектуры. Хорошим примером может

-22-

служить Спасская церковь при трапезной в Толгском монастыре близ Ярославля (1703 г.). Здесь некий, по-видимому, местный зодчий создал чрезвычайно своеобразную постройку – церковь с невысоким восьмериком, перекрытым граненым куполом, прорезанным восемью окнами, над которыми поднимаются небольшие главки. В центре размещен высокий двухъярусный барабан, увенчанный куполом. Окна и портал трапезной обличают знакомство зодчего с «нарышкинскими» постройками, хотя в целом памятник исключительно оригинален и талантливо скомпонован. Совершенно по-иному строили там, где связь с Москвой была слабее и местные зодчие имели гораздо более приблизительное представление о московских архитектурных новшествах. Так, например, в Вятке Спасская церковь бывшего Преображенского монастыря (1696 г.) еще пока полностью отвечает формам «узорочья» второй половины XVII в. Но уже в последние годы столетия и сюда проникают московские веяния. На первых порах это сказывается лишь в некоторых деталях, к тому же настолько своеобразно интерпретированных, что возникает сомнение, видели ли местные мастера те московские формы, которые они

пытались воспроизвести, или же знали о них только понаслышке. Так, над карнизом появляются полукруглые «закомары» с мотивом, напоминающим раковины, а по углам здания – столбики типа колонок. Особенно понравился местным мастерам мотив волют-«рогов», используемых в качестве декоративных фонтончиков над окнами и порталами. И все эти «московские мотивы» соседствуют с мелким кирпичным декором карнизов и наличников окон. Подобное своеобразное сочетание старых и новых форм можно видеть, например, в Екатерининской церкви в Слободском (1699 г.). Несколько ближе к новым московским формам Никольская надвратная церковь Трифонова монастыря в Вятке (рубеж XVII и XVIII вв.) и Никольская церковь в с. Ныроб близ Чердыни (1703 г.), хотя и здесь общая композиция сооружений да и многие детали еще вполне отвечают архитектуре предшествующего времени. То же сочетание старых и новых форм в очень оригинальной интерпретации можно отметить в Крестовоздвиженском соборе Соликамска (1698-1709 гг.). Особенно хорошо это видно с воздуха с помощью современной авиации.

Еще своеобразнее понимали московские формы в Зауралье. Хорошим примером является построенный в 1703-1704 гг. Троицкий собор в Верхотурье. Он имеет типичную форму церкви «кораблем», причем основной, квадратный в плане, объем переходит выше в восьмерик, перекрытый сводом. Храм увенчан пятью главками, из которых четыре боковых расположены не по углам здания, а по осям фасадов. Высокая и очень острая ярусная колокольня завершается шатром.

В здании собора имеются и колонки по углам, и колонки по сторонам окон и портала, и разорванные фронтончики над порталами, и восьмиугольные окна. Но как

-23-

необычно это все исполнено! У восьмиугольных окон в качестве обрамления размещены направленные во все стороны, как лучи, фигурные изразцовые украшения, а фронтончики над окнами состоят из дважды повторенных по высоте «рогов». На рядом же расположенных с церковью воротах эти «рога» выглядят уже почти как карикатура на подобный московский прием. Быть может, несколько наивные, но яркие и прекрасно нарисованные формы Троицкого собора в дальнейшем неоднократно повторялись в памятниках этого района. Такова, например, церковь Далматова монастыря (1713 г.).

Москва. Земский приказ

Формы эти повторялись и значительно позже, кое-где вплоть до середины XVIII в. В значительно более скромном виде архитектурные формы, подобные вятским и Соликамским, проникают и на более далекие окраины России, сочетаясь обычно с традиционными плановыми и композиционными решениями. Примером может служить Успенская церковь в Нерчинске (1712 г.). Впрочем, почти до середины XVIII в. на окраинах России порой продолжали строить и такие церкви, которые по архитектурным формам отвечали даже не концу, а 2-й половине XVII в. Такое запаздывание особенно характерно для тех регионов, которые были более оторваны от центра и куда московские архитектурные влияния доходили с большим опозданием.

Иногда провинциальные вкусы сказывались даже и в центральной части России. Так, достаточно отчетливо это проявилось в Вологде, где в церквах Константина и Елены

(1690 г.) и Успения в Горнем монастыре (1692-1697 гг.) все архитектурные формы еще целиком отвечают нормам, сложившимся до 80-х гг. XVII в.

Но были и такие районы, которые, будучи расположены почти в центре России и имея теснейшую связь с Москвой, тем не менее вообще не приняли новых архитектурных форм, сложившихся к концу XVII в. Особенно ярко это проявилось в Суздале. Здесь в конце XVII в. и первом десятилетии XVIII в. было построено значительное количество церквей. По большей части они представляли собой небольшие бесстолпные храмы с декоративным пятиглавием или одноглавые, очень скромно декоративно обработанные. Таковы, например, церкви Петропавловская (1694 г.), Вознесения (1695 г.), Входоиерусалимская и Цареконстантиновская (1707 г.), Никольская (1712 г.) и др. К ним примыкают шатровые колокольни, причем в некоторых из них шатры имеют своеобразную выгнутую форму. Детали, типичные для московской архитектуры того времени, в них полностью отсутствуют. Лишь в 1720 г. при перестройке маленькой Успенской церкви в Суздале впервые применили обработку окон в «нарышкинском» стиле. Упорное нежелание строить в духе нового художественного направления, по-видимому, объясняется идеологической позицией суздальского митрополита Илариона, вероятно, посчитавшего московские

-24-

«новинки» слишком светскими и не отвечающими каноническим нормам.

Москва. Сухарева башня

Имеются примеры еще более наглядного и резкого проявления в архитектуре идеологических столкновений. В 1685 г. в с. Петровском под Москвой была построена церковь Петра и Павла – небольшой храм, завершенный стройным и острым шатром. А в 1690 г. в с. Аннино близ Рузы была построена вторая точно такая же церковь. Но ведь шатровое завершение церквей было запрещено уже с середины XVII в.! Чем же объясняется такой неожиданный возврат к формам, напоминающим внешне даже не XVII, а XVI в.? Несомненно, что применение шатрового покрытия храмов в данном случае отражает жестокую политическую и идеологическую борьбу той поры. Заказчиком обеих церквей был боярин И. М. Милославский – крупнейший и наиболее ярый противник петровских реформ. Именно он мог позволить себе бросить вызов официальным церковным нормам, подчеркнув созданием этих храмов свою приверженность старине.

Бурная эпоха рубежа XVII и XVIII вв., связанная с острейшей идеологической борьбой и ломкой устоявшихся веками традиций, нашла свое яркое отражение и в русском зодчестве. Это сказалось в разнообразии художественных направлений, порой совершенно противоположных: достаточно сравнить построенные почти одновременно подмосковные церкви в Дубровицах и в Аннине. И все же основное, ведущее направление развития зодчества проявляется достаточно отчетливо. Русская архитектура, как и все общество, переживает переходный период, переход к Новому времени. Конец средневековья выражался в зодчестве в «обмирщении» даже культовых сооружений, в свободном варьировании типов и форм, в преодолении национальной замкнутости и проникновении западноевропейских мотивов. И особенно ярко это выразилось в значительном расширении гражданского строительства. Наряду с жилыми домами и дворцами впервые в русском строительстве начинают возводить светские общественные здания. Архитектурного

образа светского общественного здания до этого в русской архитектуре вообще не существовало. Вплоть до конца XVII в. в русском зодчестве формировались и разрабатывались архитектурные образы только культовых построек, крепостных сооружений и жилищ. Теперь, с началом строительства монументальных зданий административного назначения, перед зодчими встала задача найти не только соответствующие новым задачам функциональные решения, но и решения образные. Зодчие успешно справились с этой нелегкой задачей. На самом рубеже XVII и XVIII

вв. в центре Москвы было построено здание Приказов. Оно не сохранилось, но известно по чертежам и фотографиям. Строго симметричный фасад в боковых частях был двухэтажным, а в центре трехэтажным. Фасад украшали декоративные наличники окон и пояс цветных изразцов над вторым этажом. Нижние два этажа

-25-

объединялись большим ордером. Парадность и богатство отделки, симметрия, подчеркнутая глубокой арочной нишей входа, а вверху трехъярусной башенкой с небольшим шпилем, увенчанным орлом, свидетельствуют о желании зодчего подчеркнуть значение здания, выявить его общественную функцию. Назначение здания как светского общественного сооружения было выражено вполне отчетливо и успешно.

Совершенно по-иному, в соответствии с другим функциональным назначением здания, решал свою задачу зодчий, построивший Сухареву башню. В 1692-1695 гг. над воротами Земляного города было построено помещение «полковой избы» для стрелецкого полка полковника Сухарева. В 1698-1701 гг. зодчий Михаил Чоглоков по распоряжению Петра I перестроил здание для размещения Математико-навигацкой школы. Был надстроен второй этаж и повышена башня. В результате постройка приобрела парадный характер, а ее башня, увенчанная небольшим шатром, в какой-то степени свидетельствовала о том, что это военно-учебное заведение. Архитектурный образ светского общественного здания и здесь оказался выраженным очень удачно (к сожалению, оно не сохранилось до наших дней).

-26-

Заключение

Памятники архитектуры наполняют живым, образным содержанием наши представления о развитии культуры, помогают понять многие стороны истории, не нашедшие отражения в письменных источниках. В полной мере это относится как к монументальному зодчеству древнейшего периода, так и к архитектуре XVII века.

Все многообразие индивидуальных творческих взглядов различных архитекторов на практике смягчалось под влиянием двух основных факторов: во-первых, воздействием русских многовековых традиций, носителями и проводниками которых были исполнители архитектурных замыслов – многочисленные плотники, каменщики, штукатуры, лепщики и прочие строительные мастера. Во-вторых, ролью заказчиков, которые чрезвычайно внимательно и требовательно рассматривали все проектные предложения архитекторов, отвергая те, которые не соответствовали с его точки зрения, облику столицы или внося существенные, а иногда и решающие изменения».

Конец XVII века отличается от архитектуры прежних столетий. На смену монументальной и лаконичной манере русских зодчих пришел декоративный и живописный стиль 17 века. Как упоминается выше, форма зданий усложняется, их стены покрывали многоцветные орнаменты, белокаменная резьба , кирпичное узорочье и изразцы. Церкви часто напоминали сказочные терема. Во много народная архитектура отражала народные представления об идеальной, райской красоте, о гармонии мра. С одной стороны старое и новое зодчество неразрывно связано между собой, и постройки 17 века и предыдущих столетий неплохо гармонируют друг с другом.

Таким образом, зодчество конца XVII века – это связующее звено между древнерусским зодчеством и архитектурой этого века, время, подготовившее почву для нового художественного мировоззрения, способствующего творческому восприятию ордерной тектонической системы и гражданскому строительству. Время, подготовившее почву для нового художественного мировоззрения, способствующего творческому восприятию ордерной тектонической системы и гражданскому строительству.

-27-

Использованная литература:

По материалам:

1. «История архитектуры. Утопии и реальность», том 2, А.В. Иконнико;

2. «Русская архитектура». В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков, 2003;

3. «Древнерусская архитектура». П.А. Раппопорт,1993;

4. «Краткая история искусств». Н.А. Дмитриева, - М., 1987;

5. «Зодчество Древней Руси». П.А. Раппорт, - Л., 1986;

6. «История русского искусства». Д.В. Сабарьянов – М., 1993;

Материалы из интернета:

1. www.wikipedia.ru

2. www.architecture-blog.info

3. www.5artsinfo.ru

4. www.bibliard.ru

5. www.ozon.ru

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)