Министерство образования Республики Беларусь

УО «Витебский Государственный медицинский университет»

Кафедра общей гигиены и экологии

Реферат

По дисциплине «Радиационная медицина»

Тема: «Снижение лучевых нагрузок пациентов при проведении рентгено- и радиодиагностических исследований»

Подготовила

Студентка 25 группы 2 курса

Лечебного факультета

Гальцова М.В.

Проверила

Ступакова С.В.

Витебск - 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ.. 4

2 КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.. 7

3 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ.. 8

3.1 Категория АД.. 8

3.2 Категория БД.. 9

3.3 Категория ВД.. 9

4 «КРИТИЧЕСКИЕ» ОРГАНЫ И ЛУЧЕВЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ РАДИОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.. 11

5 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛУЧЕВУЮ НАГРУЗКУ.. 12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 15

ВВЕДЕНИЕ

Лучевая диагностика объединяет многие виды интраскопии, из которых наиболее распространенным является рентгенологический метод, используемый в медицине уже более 100 лет. Профилактическая флюорография органов дыхания в нашей стране традиционно считается одной из самых распространенных процедур. Однако за последнее десятилетие отношение к флюорографии, как эффективному диагностическому методу, резко изменилось. Связано это с плохим состоянием флюорографической техники, а отсюда высокая лучевая нагрузка на пациента, низкое качество изображений пленочных флюорограмм и трудоёмкость архивирования полученных изображений.

И флюорография, и рентгеновский снимок - процедуры доступные и достаточно эффективные в плане раннего выявления доклинических форм туберкулеза и рака легкого. В тоже время медики в буквальном смысле слова бьют тревогу по поводу опасности таких исследований, открыто заявляя о том, что полученная пациентом доза облучения может негативно сказаться на здоровье. Причем специалисты сегодня утверждают, что из-за большого количества диагностических исследований в течение года размеры лучевой нагрузки на пациента стали столь велики, что заставляют говорить о постоянно возрастающей коллективной дозе облучения.

1 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Рентгенорадиологические методы исследования относятся к наиболее распространенным при диагностике заболеваний. С помощью рентгенорадиологических методов устанавливают 60-80% клинических диагнозов, а при отдельных нозологических формах - до 100%. Радиологические или радионуклидные диагностические исследования с использованием радиофармацевтических препаратов имеют меньшее распространение. Однако они в ряде случаев позволяют получить важную диагностическую информацию, которую другими методами получить трудно или невозможно. Кроме того, эти процедуры сопряжены с меньшими дозовыми нагрузками на пациента по сравнению с рентгенодиагностическими, поэтому радионуклидной диагностике принадлежит большое будущее.

Достижения рентгенологии и радиологии обусловили массовость этих исследований с тенденцией к неуклонному расширению их применения. Их выполняют практически у всего взрослого и у значительной части детского населения страны. Средняя индивидуальная доза на 1 жителя составила 0,92 мЗв, что значительно превышает таковую за счет всех других вместе взятых искусственных источников облучения - среднемировой уровень составил примерно 20%. Средняя индивидуальная эффективная доза при радионуклидной диагностике в десятки и даже сотни раз ниже по сравнению с рентгенодиагностикой. Она не превышает по странам СНГ нескольких сотен микрозивертов в год.

Высокая эффективность рентгено- и радиологических процедур предопределяет и дальнейшее расширение их применения. Однако в интересах безопасности пациентов необходимо стремиться к максимально возможному снижению уровней облучения, поскольку, согласно современным представлениям, воздействие ионизирующего излучения в любой дозе сопряжено с дополнительным, отличным от нуля, риском возникновения отдаленных стохастических эффектов. В настоящее время в России и других странах в целях снижения индивидуальных и коллективных доз облучения населения за счет диагностических исследований широко применяют:

• организационные (исключение необоснованных, т.е. без показаний, исследований) и технические мероприятия;

• изменение структуры исследований в пользу дающих меньшую дозовую нагрузку (замена рентгеноскопии рентгенографией);

• замену исследований с применением 131I процедурами с введением 99Тс и т.д.);

• внедрение новой аппаратуры, оснащенной современной электронной техникой усиления визуального изображения;

• применение экранов для защиты неисследуемых участков тела и т.д.

Однако вышеперечисленные меры недостаточны для обеспечения максимальной безопасности пациентов и оптимального использования этих диагностических методов. Система обеспечения радиационной безопасности пациентов может быть полной и эффективной, если она будет дополнена гигиеническими регламентами допустимых доз облучения. До настоящего времени ввиду целого ряда сложностей МКРЗ таких нормативов не предложила. В СССР еще с конца 50-х годов был предпринят ряд попыток дать временные регламенты для отдельных видов исследований и для облучения отдельных органов и тканей. В дальнейшем были разработаны и предложены общие методологические основы ограничения облучения пациентов и населения при диагностических процедурах, исходящие из того, что польза диагностической информации от исследования должна превышать риск от сопряженного с исследованием облучения. Поскольку и польза, и риск при одном и том же исследовании неоднозначны, было предложено устанавливать регламенты с учетом того, кому и с какими целями назначается исследование. На основе представлений о наличии риска при любой дополнительной дозе облучения и неодинаковой ценности диагностической информации, т.е. на основе оценки соотношения польза : вред, были разработаны принципы регламентирования допустимых доз облучения при диагностических процедурах, предусматривающие разделение всех обследуемых на три категории в зависимости от степени жизненной значимости информации от данного обследования для их здоровья с учетом дозовой нагрузки и опасности при данном обследовании. На основе этих принципов были созданы первые в мире «Нормы радиационной безопасности для пациентов при использовании радиоактивных веществ с диагностической целью 990-72», утвержденные Министерством здравоохранения СССР 31.08.72 и успешно применявшиеся на практике до 1983 г., когда они были заменены созданными на тех же методологических основах и в развитие указанных норм «Правилами и нормами применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях» 2813-83, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 25.05.83. Этот документ существенно развивает первый и содержит не только регламенты, но и правила использования радиофармацевтических препаратов. Некоторые из этих правил, например запрещение проведения обследований женщин репродуктивного возраста в период установленной или возможной беременности, если оно проводится с целью уточнения диагноза или выбора тактики лечения в связи с заболеванием неонкологического характера, представляется, видимо, излишне жестким, если учесть, что большая часть радионуклидных исследований сопряжена с облучением в ничтожных дозах, в десятки и сотни раз более низких, чем рентгенодиагностические исследования, а информация, получаемая с их помощью, может иметь для пациентки и ее возможного потомства важное значение. Дело будущего - получить объективные данные для проверки и конкретизации данного положения.

Разработка норм для защиты пациентов при рентгенодиагностических исследованиях по сравнению с радионуклидными существенно отстала прежде всего из-за большей сложности и большей значимости этого вида диагностики, к тому же сопряженного с большими дозами облучения пациентов. Отсутствие нормативов для облучения пациентов при рентгенодиагностике связано также с большим разнообразием методик, отсутствием информации об эквивалентных и эффективных дозах при разных видах рентгенологических исследований. В публикациях МКРЗ указывается, что медицинское облучение попадает под большинство требований системы ограничения доз, предлагаемой МКРЗ, т.е. следует избегать излишнего, неоправданного облучения; облучение должно быть оправдано пользой, которую нельзя получить иным способом; уровни облучения должны быть такие низкие, каких только можно разумно достичь и т.д. Вместе с тем МКРЗ не сочла возможным рекомендовать количественные критерии пределов доз для медицинского облучения. В условиях, когда пациент получает пользу от диагностической процедуры в виде необходимой диагностической информации, часто может быть оправдан более высокий риск неблагоприятных последствий за счет облучения, чем тот, который МКРЗ рекомендует для профессионалов и отдельных лиц из населения. Концепция оправданного риска, опирающаяся на категоризацию пациентов с учетом того, кому и с какими целями назначается процедура, использованная при создании регламентов облучения в радионуклидной диагностике, является тем основным принципом, который, очевидно, будет заложен в систему ограничения облучения пациентов и при рентгенодиагностике. Разработка и обоснование развернутой системы регламентов облучения пациентов по указанному принципу, получившему название принципа оптимизации, возможны только при осуществлении широкой программы исследований по выявлению реальной пользы от конкретных видов обследований для различных категорий пациентов. Ниже предложены концептуальные основы и пределы доз для рентгенологических исследований, которые могут уточняться по мере накопления сведений о вредности процедур для данных категорий и контингентов обследуемых.

Принцип оптимизации,

согласно рекомендациям МКРЗ, осуществляется в области доз ниже установленных

пределов. Поэтому и в области медицинского облучения целесообразно установить

ту верхнюю границу индивидуальных доз, которая, с одной стороны, служила бы

целям контроля за правильным, отвечающим современным требованиям использования

рентгеновского излучения, а с другой - ограничивала бы облучение и являлась бы

исходным уровнем оптимизации. При этом установленный уровень облучения не

следует рассматривать как жесткую границу между безопасностью и опасностью. В

том случае, если при исследовании дозовая нагрузка не превышает установленного

регламента, однако с помощью тех или иных мер может быть достигнута снижением

дозы облучения пациента, следует стремиться к обеспечению более высокого уровня

защиты, как это предусмотрено основными принципами НРБ-99/2009.

2 КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Дозовые нагрузки и ценность информации от применения рентгенологических исследований для разных пациентов неодинаковы и зависят от вида и характера заболевания. В связи с этим по аналогии с установленными и оправдавшими себя принципами нормирования в радионуклидной диагностике целесообразно выделить три категории пациентов, подвергающихся рентгенологическим исследованиям:

• категория АД - лица, которым рентгенологические процедуры проводятся в связи с наличием онкологического заболевания или подозрением на него с целью уточнения диагноза, а также при ургентных состояниях;

• категория БД - лица, которым рентгенодиагностические процедуры проводятся по клиническим показаниям с целью уточнения диагноза и выбора тактики лечения в связи с заболеваниями неонкологического характера;

• категория ВД - лица, которым процедуры проводятся с профилактической целью, а также в плане научного исследования.

Рентгенологические обследования не проводятся (за исключением тех, которые назначаются по жизненным показаниям):

• женщинам репродуктивного возраста, относящимся к категории БД и ВД в период установленной или возможной беременности;

• детям до 15 лет, относящимся к категории ВД.

За последние десятилетия практически не отмечалось непосредственных лучевых реакций после даже самых сложных и длительных рентгенологических исследований. Радиационные эффекты при рентгенодиагностике могут проявиться в виде отдаленных последствий, которые носят стохастический характер. Для того чтобы свести к минимуму возможные последствия, система ограничения облучения должна обеспечить минимизацию как индивидуальной, так и коллективной дозы. Поэтому системой регламентации необходимо предусматривать ограничения для данного вида исследования, т.е. уменьшение дозы на отдельного человека, и для круга лиц, которым тот или иной вид исследований может быть применен. Этому и служит выделение категорий обследуемых.

Дополняя систему организационных мероприятий, направленных на ликвидацию необоснованно проводимых исследований, предлагаемые регламенты помогут снизить индивидуальные и коллективные дозы облучения населения и пациентов.

3 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ

Для категорий АД дозовый контрольный уровень рекомендован таким, чтобы облучение не могло вызвать непосредственных лучевых поражений. При этих рекомендуемых уровнях эквивалентная доза на все органы и ткани не должна превышать 0,5 Зв, на хрусталик глаза - 0,15 Зв, на кожу - 0,5 Зв.

Для категории БД дозовый контрольный уровень рекомендован в 10 раз ниже, чем для категории АД, в связи с необходимостью ограничения риска появления стохастических (соматических и генетических) последствий облучения.

Для категории ВД дозовый контрольный уровень рекомендуется в 10 раз ниже, чем для категории БД.

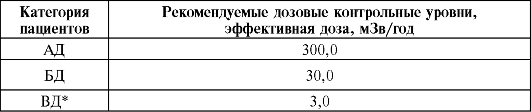

Дозовые контрольные уровни приведены в таблице.

Таблица 1. Дозовые контрольные уровни, рекомендуемые для пациентов при рентгенологических исследованиях

Примечание. * При таком дозовом пределе величина эффективной дозы облучения в среднем для населения страны не превысит 1 мЗв/год.

Многократные обследования пациентов в течение года допускаются при условии, что суммарное значение эффективной дозы не превысит рекомендуемого дозового контроля уровня.

3.1 Категория АД

При планировании ограничения облучения лиц этой категории следует учесть, что облучение онкологических больных при рент- генологических исследованиях большей частью не вызовет отдаленных последствий в связи со значительным возрастом (старше 50 лет) основной массы пациентов, а также длительным латентным периодом отдаленных последствий облучения. Следовательно, для лиц категории АД можно ограничиться требованием, чтобы индивидуальная доза исключила специфические лучевые эффекты.

С неспецифическими нестохастическими эффектами типа снижения резистентности, которые, вероятно, могут в качестве временных, преходящих реакций возникать и при дозах, не превышающих 0,5 Зв, для данной категории обследованных (ввиду серьезности показаний для проведения рентгенодиагностики) можно не считаться.

Риск стохастических эффектов для онкологических больных вследствие характера заболевания и их возраста незначителен.

В категории АД около 1,3 млн человек в год составляют лица с ургентными состояниями. Это пациенты, обследуемые по жизненным показаниям. Естественно, что риск стохастических последствий и для них не является ограничивающим фактором. Если сопоставить рекомендуемые для категории АД дозовые пределы с фактическими уровнями облучения при различных рентгенодиагностических процедурах, то становится очевидным, что эти величины практически не лимитируют частоту и объем исследований для лиц этой категории.

Следовательно, принцип ограничения облучения лиц категории АД можно сформулировать следующим образом: при проведении рентгенологических обследований лиц категории АД дозы облучения ни одного из органов и тканей не должна превышать доз, способных вызвать специфические лучевые нестохастические поражения, т.е. 0,5 Зв, за исключением хрусталика глаза, для которого пределом является доза 0,15 Зв. Уровни облучения следует оптимизировать в области доз указанных ниже.

3.2 Категория БД

Количество рентгенологических исследований лиц этой категории достигает 150 млн в год, т.е. примерно 1 раз в 2 года об- следуется каждый житель страны. Для этой категории основное значение имеют ограничение риска возникновения отдаленных последствий, а также предупреждение неспецифического снижения общей резистентности организма. Категорию БД можно рассматривать как группу, для которой оправдан некоторый риск, связанный с медицинским облучением, ввиду важности для этой категории показаний к применению процедур. Важно, чтобы опасность облучения не переоценивалась, что может привести к отказу от обоснованного и необходимого обследования. Поэтому целью нормирования облучения является ограничение появления стохастических эффектов у населения, т.е. предметом нормирования является по сути дела риск и уже как следствие соответствующая принятому уровню риска доза облучения.

3.3 Категория ВД

Число рентгенологических исследований лиц этой категории приближается в настоящее время к 150 млн в год. Однако, учитывая перспективы развития профилактической службы и планы всеобщей диспансеризации, следует исходить из полного охвата населения профилактическими исследованиями. Таким образом, эта категория включает практически все население страны начиная с 12 лет. Ценность диагностической информации, ее польза для обследуемого в среднем на каждую процедуру для этой сообразно уровень риска установить существенно ниже, чем для категории БД, например 10-5 случаев в год, а соответствующий ему предел эффективной дозы - 0,5 мЗв/год. Этот предел накладывает определенные ограничения на использование некоторых рентгенологических методов исследования, в частности, исключаются рентгеноскопия и ряд рентгенографических исследований. Однако эти методы на практике применяются, как правило, по показаниям, т.е. относятся к категории БД. Предлагаемый предел разрешает проведение одного исследования отдела грудной клетки и нескольких дентальных исследований в год.

Предлагаемые нормативы следует рассматривать как верхние границы допустимых доз облучения. Даже в случае их соблюдения остается некоторый риск возникновения отдаленных последствий. Поэтому с целью дальнейшего снижения риска и оптимизации использования рентгенологических диагностических исследований, наряду с предлагаемыми пределами доз на основе анализа риска от этих исследований и их пользы, следует установить для разных видов аппаратов и процедур дополнительную систему ограничений - так называемые оптимизированные уровни. Целесообразно, чтобы новые методы рентгенологических диагностических исследований не внедрялись в практику без обоснования их безусловной полезности, а также оценки риска.

При проведении каждой рентгенологической процедуры необходимо стремление к максимальному снижению дозовой нагрузки путем использования наиболее щадящих режимов выполнения обследования, применения защитных экранов и других способов снижения дозовой нагрузки при сохранении необходимой информации.

Наиболее доступными для дозиметрических измерений являются кожа, половые железы, толстая кишка, мужские гонады.

Для категории АД контрольные уровни должны быть увеличены в 10 раз, а для категории ВД уменьшены в 10 раз.

Внедрение в практику как организационно-технических мер, так и гигиенических регламентов допустимого облучения позволяет в наиболее полной мере осуществлять диагностику с обеспечением радиационной безопасности населения.

4 «КРИТИЧЕСКИЕ» ОРГАНЫ И ЛУЧЕВЫЕ НАГРУЗКИ ПРИ РАДИОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

При

каждом радионуклидном исследовании в зависимости от физико-химических свойств

РФП, путей его введения и особенностей его метаболизма создаются различные

дозовые нагрузки в разных органах.

Неорганические соединения радионуклидов йода (йодиды) избирательно концентрируются в щитовидной железе. В

дальнейшем йод включается в состав тиреоидных гормонов и постепенно выводится

железой в кровь. При учете лучевых нагрузок приходится в первую очередь

рассчитывать дозы излучения, поглощенные тканью щитовидной железы. Поэтому ее

считают «критическим» органом для неорганических соединений радиоактивного

йода.

Критическим

называют орган, который подвергается наибольшему облучению в» результате

преимущественного накопления в нем РФП.

Совсем иначе ведут себя органические соединения йода. Некоторые из них

отличаются гепатотропными свойствами, другие — нефротропными.

В частности, такое органическое соединение радиоактивного йода, как гиппурак,

улавливается из крови почками, концентрируется в них и выводится с мочой.

Поэтому именно почки являются «критическим» органом для 131I-гиппурана.

Все радионуклидные диагностические исследования принято делить на процедуры с низкой дозовой нагрузкой (менее 10% ПДД), с умеренной нагрузкой (10 — 30% ПДД) и с повышенной нагрузкой (30 — 100% ПДД). Следует иметь в виду, что ПДД определяет лишь высший предел допустимой дозы облучения.

В каждом конкретном случае врач-радиолог стремится избрать такой способ исследования и такое меченое соединение, которые будут сопровождаться наименьшим облучением больного и «критического» органа.

5 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛУЧЕВУЮ НАГРУЗКУ

К числу основных технических факторов, определяющих не только лучевую нагрузку, но и качество рентгеновского изображения, относятся:

- кожно-фокусное расстояние;

- площадь облучения;

- фильтрация первичного пучка;

- напряжение, подаваемое на рентгеновскую трубку;

- экспозиция;

- качество рентгеновской пленки, усиливающих экранов и экрана для просвечивания;

- технология обработки рентгенограмм;

- наличие отсеивающей решетки.

Величина лучевой нагрузки зависит также от особенностей организма пациента (толщина исследуемой ткани и глубина расположения исследуемых органов).

Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных закономерностей.

Кожно-фокусное расстояние – расстояние между рентгеновской трубкой и кожей пациента. Увеличение его сопровождается резким уменьшением поверхностной экспозиционной дозы (обратно пропорционально квадрату расстояния). Однако при этом также резко уменьшается и выходная доза излучения и, соответственно, ухудшается качество изображения на пленке (экране). Кроме того, увеличивается площадь облучения, что может сопровождаться увеличением дозовой нагрузки на половые железы. Поэтому величина кожно-фокусного расстояния должна быть стандартизирована для различных видов исследований и, как, правило, не превышать 100 см (кроме отдельных случаев).

Площадь поля облучения. При увеличении размеров поля облучения увеличивается не только лучевая нагрузка на кожу пациента, но также и гонадная доза. С увеличением площади облучения ухудшается качество изображения (снижается его контраст и увеличивается нерезкость) и увеличивается рассеянное излучение в теле пациента. Таким образом, для снижения лучевой нагрузки и улучшения качества изображения необходимо ограничивать площадь облучения до величины, обеспечивающей диагностическую значимость исследования.

Фильтрация первичного пучка излучения. Пучок излучения, испускаемый рентгеновской трубкой (т.е. первичный пучок), имеет непрерывный спектр, в котором содержатся излучения различных длин волн, как коротких (жесткое рентгеновское излучение), так и длинных (мягкое рентгеновское излучение). В формировании конечного изображения принимает участие преимущественно жесткое излучение. Мягкое же излучение преимущественно рассеивается в тканях пациента, увеличивая его дозовую нагрузку, и одновременно ухудшает качество изображения. Поэтому длинноволновую составляющую первичного пучка следует отфильтровывать, для чего на выходе рентгеновской трубки устанавливают фильтр из алюминия или меди (толщиной 2 – 4 мм).

Напряжение, подаваемое на рентгеновскую трубку. Повышение его приводит к уменьшению лучевой нагрузки. Происходит это прежде всего за счет выгодно изменяющегося соотношения между входной и выходной дозами. Кроме того, излучение становится более «жестким», уменьшается подаваемый на трубку ток и увеличивается кожно-фокусное расстояние. Качество снимка также улучшается. Величина напряжения стандартизирована для различных видов исследований и изменяется только в зависимости от толщины и плотности объекта просвечивания.

Экспозиция – это количество электричества, прошедшее через R-трубку за время съемки. Выражается в миллиамперах в секунду (мАс). Увеличение экспозиции приводит к увеличению лучевой нагрузки пациентов. Выбор экспозиции определяется многими факторами, основными из которых являются толщина объекта, радиационная чувствительность рентгеновской пленки, наличие отсеивающей решетки, толщина фильтров, величина используемого напряжения и т.д.

Большое влияние на формирование лучевой нагрузки у пациентов оказывает использование защитных приспособлений (экранов) для защиты радиационно-чувствительных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для уменьшения лучевых нагрузок на пациентов при проведении рентгенологических исследований необходимо следовать следующим направлениям:

· проведение фундаментальных, прикладных и поисковых исследований;

· выявление новых возможностей и внедрение в практическое здравоохранение наиболее эффективных методов лучевой терапии злокачественных новообразований разработка и внедрение в практическое здравоохранение новых методов профилактики и лечения постлучевых реакций и осложнений;

· разработка и внедрение программы гарантии качества лучевой терапии;

· изучение достижений отечественной и зарубежной науки в области радиационной онкологии (лучевой терапии) и подготовка предложений об их практическом использовании, своевременности и правильности их внедрения

· подготовка кадров по лучевой терапии в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре, а также через систему последипломной подготовки;

· осуществление методической и лечебно-консультативной помощи по вопросам обследования и лечения, а также методического руководства службой лучевой терапии в Республике Беларусь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Минск 2012

2) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия». Минск 2012

3) Государственный доклад « О санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь в 2011 году»

4) Определение дозовых нагрузок на взрослых пациентов при рентгенодиагностических исследованиях: методические рекомендации/научно-исслед. ин-та онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова, авт-сост. И.Г. Тарутин. Минск 1999

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)