«Слово о полку Игореве» в живописи.

Доклад подготовили студентки группы 19ипд2

Екатерина Капунова и Лаханова Яна.

"Слово о полку Игореве" - величайший и самый знаменитый памятник русской средневековой литературы, созданный в XII веке. Это произведение характерно для данного столетия, когда искусство слова достигло высокого развития, а сознание необходимости сохранить единство Руси было особенно большим. «Слово о полку Игореве» оставило глубокий след не только в русской литературе.

Первые иллюстрации к «Слову» появились в печати в 1854 году. Это были четыре рисунка Михая Зичи — впоследствии живописца при русском императорском дворе. В 1887 году этнограф Елпидифор Барсов писал: «Слово о полку Игореве» само по себе есть сочетание картин поэтически и ярко очерченных, потому и носит в себе источник вдохновения и богатый запас данных для художественных изображений. Имея это в виду, можно было бы ожидать в области русского искусства знаменитых художественных произведений, относящихся к «Слову». Действительность же представляет самые печальные явления… мы можем указать только на жалкие гравюры, помещенные в иллюстрированных периодических листах («Нива», «Сияние») и в изданиях «Слова» Гербеля, Алябьева и Погосского. Все эти гравюры в художественном отношении ниже всякой критики. Дружина изображается в них едва не в нынешних военных костюмах, с казацкими пиками; Ярославна представляется едва не модной француженкой, сидящей то за ширмами, то на балконе, с зажмуренными глазками, окруженная птицами и т. п.».

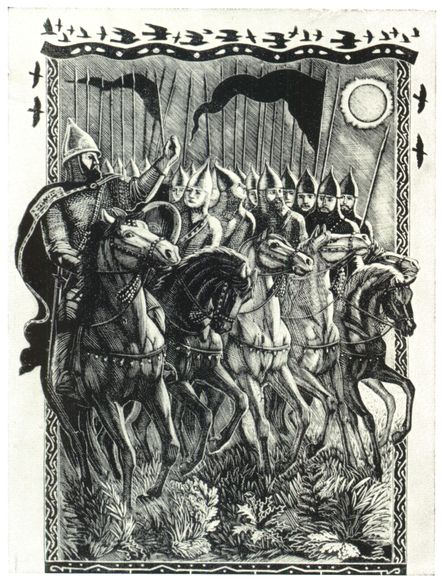

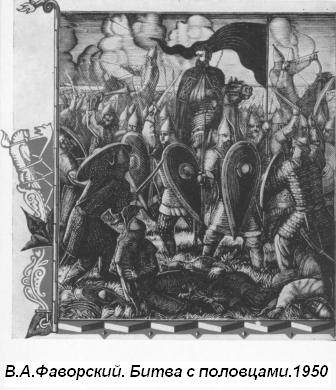

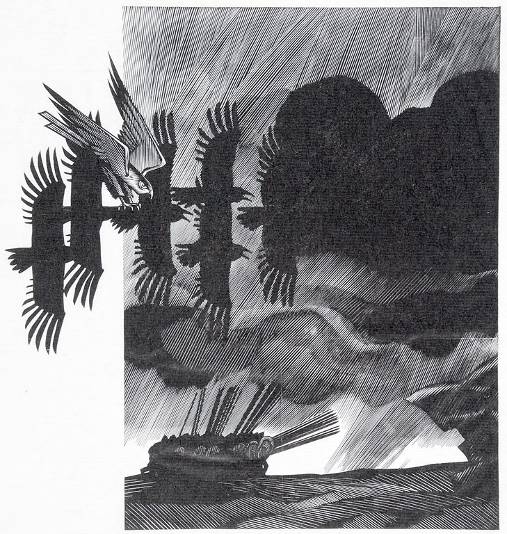

Среди тех, кто иллюстрировал его, наибольшую известность имеют гравюры В. Фаворского и Д. Бисти. Фаворский трижды выполнял иллюстрации к этому произведению древнерусской литературы: один раз в 1937 году, затем в 1948 и 1950 годах. Известный писатель Константин Федин, высоко оценивая работы Фаворского, писал ему: Благодаря чуткому вживанию в текст «Слова …» вам удалось создать поразительный синтез поэтической легенды и исторического документа». Для цикла Фаворского характерны тщательная прорисовка деталей, реалистичное изображение оружия, доспехов и одежды XII века. Художнику было важно, с одной стороны, сформировать у юного читателя достоверное представление об эпохе, с другой — заинтересовать произведением, и для этого иллюстратор использовал детали, «позаимствованные» из оформления сказок: привлекающие внимание ребенка фигуры птиц и животных. Фаворский писал, что в литературном памятнике «вся природа живет» и «не равнодушна к человеку, а либо любит его, либо враждебна, как поле, южные степи, «земля незнаемая». Это же ощущение он передал в иллюстрациях. Центральным в иллюстрациях В. Фаворского стали «ключевые» картины «Слова». Особого внимания заслуживают мелкие картинки на полях и буквицы, соединяющие всю книгу в одну песню. В своей книге «Рассказы художника — гравера» (М.1976) В. Фаворский посвятил работе над «Словом» главу — «Как я иллюстрировал «Слово о полку Игореве».

Другой художник, иллюстрировавший «Слово» - Д. Бисти - считал это произведение первым и ярчайшим шедевром русской литературы, он выделял особенности этого произведения, которые много значили для него в работе: «Там точно выявлен взгляд древнерусского человека на события. А они - события - для него все время сосуществуют с явлениями природы. Солнце, небо, птицы, звери - это не просто фон. А одно из главных действующих лиц произведения, одна из составляющих в системе мировоззрения. И еще одно - панорамное зрение автора, который может охватить все пространство земли в целом, не расчленяя человека и окружающий мир. Ярославна плачет в Путивле, а голос ее слышен везде… Я хочу выделить, прежде всего, реальную историческую основу произведения. А также его философский смысл, образную систему, литературные приемы автора».

К теме этого произведения обращался и другой известный русский художник — «сказочник» И. Билибин. Более известный как книжный график; он добился большого успеха и в своих театральных работах, в том числе к оперному спектаклю «Князь Игорь». Его эскизы к опере Бородина «Князь Игорь отличает яркая декоративность, образность, зрелищность, умение раскрыть национальный характер оперы. Картина другого известного русского художника Николая Рериха «Поход князя Игоря» скорее похожа на сказку, хотя и написана на историческую тему — сражение русского князя с половцами. Выразительны силуэты воинов, неудержимо движущихся вперед, их красные, червленые щиты (по ним в Х11 веке узнавали русичей) озарены солнечным сиянием. Тревожная тень, падающая на войско с другой стороны, напоминает нам о солнечном затмении, предвещавшем войску неудачу…

Широко известны также работы художников: В. Перова «Плач Ярославны», Н. Гончаровой «Плач», И.Глазунова «Отправление войск», К.Васильева «Плач Ярославны», палехских художников И.Голикова, Смирновой, Р.Белоусова и многих других.

Запечатлел в своем творчестве известные события и В. М. Васнецов – «После побоища Игоря Святославича с половцами»(1880). Картина «рассказывает» о том, как храбрые русичи умеют умирать, защищая свою родную землю.Будучи художником лирического склада и горячо любя родину, Васнецов нашёл в “Слове” поэтические мотивы для будущего своего произведения. Его картина – эпически величественное произведение, вызывающее глубокое преклонение перед героической гибелью павших за родину героев. Торжественное безмолвие царит на поле брани. Степь покрыта телами убитых воинов – русских и половцев. Величественно покоятся русские богатыри. Они пали смертью героев. Глубокое впечатление оставляет могучий богатырь, упавший с широко раскинутыми руками, и прекрасный юноша, пронзённый стрелой в сердце. Эти образы определяют идею картины – величие, благородство и красоту совершённого подвига. Казалось бы, русские проиграли битву и картина должна быть мрачной, унылой по цвету. Но Васнецов думал иначе. Его картина будет торжественно-печальным гимном русским воинам, погибшим за родину. Она должна «звучать, как музыка, петь, как былина, и волновать, как родная песня» Большую роль в картине “После побоища” играет пейзаж. Он поэтичен и эпически глубок. Весь тон пейзажа с мрачными грозовыми тучами, тяжёлой синей пеленой, царящая мёртвая неподвижность, которую не нарушают сцепившиеся в схватке орлы, тревожно-сумрачный облик восходящей луны выражают вдохновенные образы “Слова”. Весь строй картины и её живописное решение поэтичны и выразительны. Оно идёт от образности и настроения “Слова” Не случайно Васнецов изобразил поле после битвы. В трагическом пафосе смерти Васнецов хотел выразить величие и беззаветность чувств, которые руководили воинами; размещением фигур павших художник показал, что русские сражались до последнего вздоха и падали последними на трупы своих врагов, другие, умирая, раскидывали широко свои могучие руки, как бы желая и мёртвым телом прикрыть, защитить родную землю.Васнецов показал присущую русскому народу беззаветную готовность мужественно отдать свою жизнь за родину, за правое дело.

Внесли свою значительную лепту в изобразительное осмысление великого русского литературного памятника XII века и мичуринские художники С.Г. Архипов и С.С. Волостных. Среди иллюстраторов и авторов картин на сюжет памятника — В. А. Серов, В. М. Назарук, А.А. Котухина.

Когда художник берётся иллюстрировать совершенное художественное литературное произведение, то одной из самых трудных задач, стоящих перед художником книги, является передача стиля литературной вещи в оформлении. И с этой задачей художник справился. Фаворский замечательно прочитал “Слово”, и поэтому, благодаря чуткому вживанию в текст, ему удалось создать синтез поэтической легенды с историческим документом.

Художник рисует эпическую картину выступления в поход войска князя Игоря. Напряженный ритм движения коней, прямые линии копий, повторное изображение едущих воинов в кольчугах и шлемах - все это создает картину боевой силы и мощи. Вместе с тем, в рядах дружинников чувствуется настороженность. «Солнце ему тьмою путь заграждало. Ночь стонущи ему грозою, птиц пробудила, свист звериный встал...» Художник выделяет на первом плане фигуру Игоря, обращающегося к воинам. Несмотря на все дурные предзнаменования, он ведет к Дону храброе войско

Бисти. Художник размещает гравюры то у колонок текста, в виде полуполос, то на развороте листов. В случае разворотной иллюстрации ее композиция объединяет две развернутые страницы книги. На первом развороте в правой его половине возникает могучий образ князя Игоря - воплощение мужественности, героичности и силы.

В оформлении Бисти многократно варьируется мотив затмения солнца, летящих птиц, однокупольного храма, воющих волков, зигзагов молний, пересекающихся на лету копий и древков стягов, зловеще нависающих черных туч.

Преобладает взгляд сверху, как бы с птичьего полета, поэтому всюду много неба. Гравюры Бисти пронизаны драматизмом и героичностью эпохи, в ней своеобразно раскрыт богатый мир поэтической природы "Слова о полку Игореве".

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)