СПбГАСУ

Кафедра «Водопользования и экологии»

Иваненко И.И.

Гидравлический расчет сетей водоотведения

Пример выполнения курсовой работы

по разделу «Сети водоотведения»

СПб

2014

Основы проектирования наружных сетей

Проектирование канализации осуществляется в соответствии с СП 32.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 11-32-74 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), где даются нормативные материалы в отношении выбора системы канализации, выбора и определения размеров канализационных сооружений, определения расчетных расходов сточных вод, гидравлического расчета канализационных сетей, технологического расчета очистных сооружений и др.

Исходными материалами для разработки проекта канализации города и промышленного предприятия служат соответственно проект планировки города и генеральный план предприятия, учитывающие перспективы их развития.

Канализация проектируется на определенный расчетный период (срок) — период времени, в продолжение которого канализация должна иметь необходимую пропускную способность и удовлетворять своему назначению без перестройки. Для городов этот период составляет 20—25 лет, а для промышленных предприятий он равен сроку работы предприятия с расчетной производительностью.

Кроме проекта планировки города или генерального плана предприятия для проектирования канализации необходимы следующие материалы:

1)карта местности с характеристикой природных и инженерно-строительных условий;

2)геологические и гидрогеологические данные;

3) метеорологические данные;

4) гидрологические данные прилегающих водоемов и др.

Для определения расчетного расхода сточных вод, установленного на конец расчетного периода, требуются данные о численности населения и подробные сведения о промышленных предприятиях.

Плотность населения в городах и поселках колеблется в зависимости от этажности застройки от 50 до 700 человек на 1 га площади.

Расход бытовых сточных вод от промышленных предприятий подсчитывают по числу рабочих и служащих, занятых по сменам в производстве. Число рабочих и служащих при реконструкции канализации принимают по фактическим данным, а для строящихся предприятий — по специальному заданию технологов.

Решение схемы канализационной сети (ее трассирование) — важнейший этап проектирования канализации, так как от него зависит стоимость канализации в целом.

Разнообразие местных условий не позволяет рекомендовать типовые решения схем канализационных сетей. Встречающиеся на практике схемы могут быть классифицированы следующим образом.

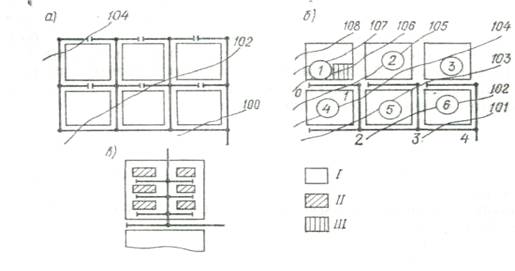

Рис. 1.1. Схемы канализационных сетей

а — перпендикулярная; б — пересеченная; в — параллельная; г — зонная; д — радиальная; /— Коллекторы бассейнов канализования; 2 —граница бассейнов канализования; 3 — граница канализуемого объекта; 4 — главный коллектор; 5 — напорный трубопровод; S — выпуск; 7—главный коллектор верхней зоны;

8 — то же, нижней зоны

Перпендикулярная

схема

(рис. 1.1, а) — коллекторы бассейнов канализования трассированы

перпендикулярно направлению движения воды в водоеме. Такую схему в основном

применяют

для спуска атмосферных сточных вод, не нуждающихся в очистке.

Пересеченная схема (рис. 1.1, б) — коллекторы бассейнов канализования трассированы перпендикулярно направлению движения воды в водоеме и перехвачены главным коллектором, трассированном параллельно реке. Такую схему применяют при плавном падении рельефа местности к водоему и необходимости очистки сточных вод.

Параллельная (веерная) схема (рис. 1.1, в) — коллекторы бассейнов канализования трассированы параллельно направлению движения воды в водоеме или под небольшим углом к нему и перехвачены главным коллектором, транспортирующим сточные воды к очистным сооружениям перпендикулярно направлению движения воды в водоеме. Эту схему применяют при резком падении рельефа местности к водоему, так бассейнов канализования повышенные скорости движения, вызывающие разрушение трубопроводов.

Зонная (поясная) схема (рис. 1.1, г) — канализуемая территория разбита на две зоны: с верхней сточные воды отводятся к очистным сооружениям самотеком, а с нижней они перекачиваются насосной станцией. Каждая из зон имеет схему, аналогичную пересеченной схеме. Зонную схему применяют при значительном или не равномерном падении рельефа местности к водоему и отсутствии возможности канализования всей территории (например, нижней зоны) самотеком.

Радиальная схема (рис. 1.1, д) — очистка сточных вод осуществляется на двух или большем числе очистных станций. При этой схеме сточные воды отводятся с канализуемой территории децентрализованно. Такую схему применяют при сложном рельефе местности и канализовании больших городов.

Приведенная классификация схем канализационных сетей весьма приближенна.

Важное значение имеет правильное трассирование уличных канализационных сетей. Различают три следующие схемы трассирования уличных канализационных сетей.

Объемлющая трассировка (рис. 1. 2, а) — уличные сети опоясывают каждый квартал со всех четырех сторон. Эту схему применяют при плоском рельефе местности и больших кварталах.

Трассировка по пониженной стороне квартала (рис.1.2, б) — уличные сети проложены лишь с пониженных сторон обслуживаемых кварталов. Эту схему применяют при значительном падении местности. Схема позволяет значительно сокращать протяженность сети, но затрудняет ее эксплуатацию.

Чрезквартальная трассировка (рис. 1.2, в) — уличные сети проложены внутри кварталов. Эта схема позволяет значительно сокращать протяженность сети, но затрудняет ее эксплуатацию.

Рис. 1.2. Схемы трассирования уличных сетей

а — объемлющая; б — по пониженной стороне квартала;

в — чрезквартальная; I — кварталы; II — здания; III — промышленные предприятия

Канализационные линии следует прокладывать прямолинейно, в местах поворотов сети, в местах изменения уклона линии и диаметра труб, а также в местах соединения нескольких линий необходимо, устраивать смотровые колодцы.

Повороты линии и присоединения следует выполнять под углом, равным или меньшим 90°.

Минимальные диаметры труб для уличных сетей установлены в зависимости от системы канализации: при полной раздельной 200 мм для бытовой сети и 250 мм для дождевой сети, при общесплавной 250 мм.

Расчетное наполнение в трубопроводах бытовой канализационной сети рекомендуется принимать в зависимости от диаметра труб:

|

Диаметр труб, мм |

150-300 |

350-450 |

500-900 |

>900 |

|

h/d, не более |

0,6 |

0,7 |

0,75 |

0,8 |

При расчетах сети необходимо устанавливать скорость, соответствующую полному взвешиванию потоком загрязнений, называющуюся самоочищающей. Минимальные расчетные скорости следует назначать не менее самоочищающих скоростей. Для бытовой канализационной сети самоочищающие скорости равны:

|

Диаметр трубы, мм |

150—250 |

300—400 |

450—500 |

600—800 |

900—1200 |

1300—1500 |

> 1500 |

|

Самоочищающая скорость, м/с |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

1,15 |

1,3 |

1,5 |

Для осмотра и прочистки канализационной сети на ней сооружают смотровые колодцы.

Смотровые колодцы подразделяют на:

- линейные, устраиваемые на прямолинейных участках сети через каждые 40—150 м по ее длине (чем больше диаметр труб, тем больше расстояние между колодцами);

- поворотные, устраиваемые в местах изменения уклона канализационной линии и ее направления в плане;

- узловые, устраиваемые в местах соединения линий;

- контрольные, устраиваемые в местах присоединения внутриквартальных и заводских сетей к уличным в пределах застройки кварталов.

Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов - h , м , следует принимать от поверхности земли до лотка труб и определять по формуле:

h = hпром—e,

где hпром — глубина промерзания грунта; е — величина, равная 0,3 м для труб диаметром до 500 мм и 0,5 м для труб большего диаметра.

В то же время глубина заложения трубопроводов должна исключать возможность разрушения труб временными динамическими нагрузками от транспорта. Статические расчеты показывают, что действие временных нагрузок от транспорта опасно при глубине заложения от поверхности земли до верха труб меньше 0,7 м.

Рис. 1.3. Схема определения начальной глубины заложения уличной сети:

1 — внутриквартальная сеть: 2 — уличная, сеть

Глубину заложения трубопроводов определяют расчетом одновременно с построением профиля канализационной сети. Начальную глубину заложения трубопроводов уличной сети находят с учетом присоединения внутриквартальной сети и внутренних канализационных устройств зданий по следующей формуле (рис. 1.3):

Нн = h + i(L+l)+(Z1-Z2)+Δd,

где h — наименьшая глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до его лотка в наиболее удаленном колодце внутриквартальной сети; i — уклон трубопроводов внутриквартальной сети; (L+l) — длина внутриквартальной канализационной сети от наиболее удаленного колодца до места присоединения ее к уличной сети; Z1, и Z2 — отметки поверхности земли соответственно у наиболее удаленного колодца внутриквартальной сети и у места присоединения этой сети к уличной; Dd—разница в диаметрах трубопроводов уличной и внутриквартальной сети у места их соединения.

Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов, при проектировании сети, следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм — 0,008, 200 мм — 0,007. В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм — 0,005, 150 мм — 0,007.Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.

Минимальный уклон труб бытовой канализационной сети можно определять по приближенной формуле:

i = 1 / d,

где d — внутренний диаметр труб, мм.

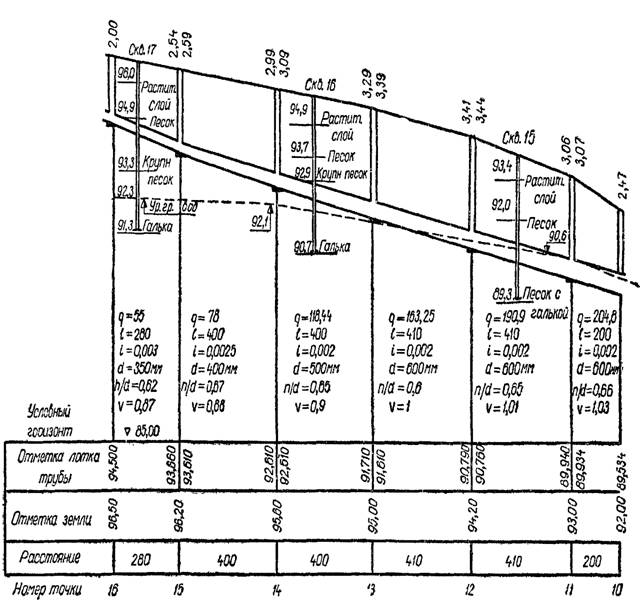

В результате гидравлического расчета канализационной сети по расходам с учетом рельефа местности определяют диаметры и уклоны трубопроводов и составляют продольный профиль канализационной сети (рис. 1.4).

На профиле указывают диаметры и уклоны труб, длины расчетных участков, отметки поверхности земли и лотков труб, а также глубины колодцев. Горизонтальный масштаб профиля обычно принимается равным масштабу плана, а вертикальный — 1:50, 1:100 или 1:200.

Рис. 1.4. Пример построения продольный профиля

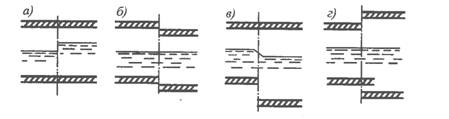

Рис. 1.5. Соединение канализационных труб:

а, в —«шелыга в шелыгу», б,г — по уровням воды.

При проектировании канализационной сети необходимо соблюдать следующие требования:

- определять диаметры и уклоны трубопроводов из условия, чтобы скорость потока с расчетным расходом была в них больше: самоочищающей и меньше наибольшей допустимой, а наполнение не превышало допустимых значений;

- при уклоне поверхности земли, большем минимального уклона проектируемого трубопровода, его уклон принимать равным, уклону поверхности земли;

- уклоне поверхности земли, меньшем минимального уклона проектируемого трубопровода, его уклон принимать равным, минимальному уклону.

Соединение труб одинакового диаметра при разном расчетном наполнении, а также труб разного диаметра можно выполнять по уровням воды (рис. 1.5) или по верху труб «шелыга в шелыгу» (рис. 1.5). Соединение труб бытовой канализационной сети рекомендуется выполнять по их верху при разном диаметре и по уровням воды при одинаковом диаметре.

Диаметры трубопроводов и параметры их работы определяют по таблицам или номограммам методом подбора.

Пример расчета курсовой работы. Задание

Место расположения города – юг Тюменской области;

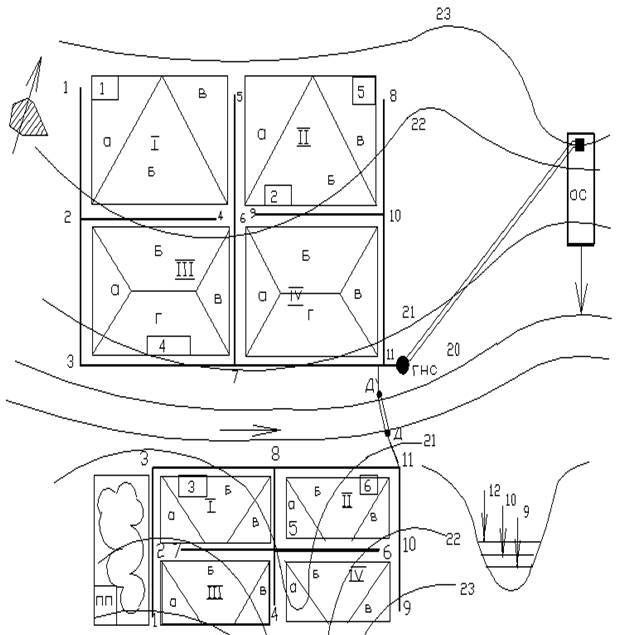

Город, состоящий из двух частей располагающихся по обе стороны от речки, представлен на рис. 1.6.

Плотность населения районов: 300 и 400 чел/га;

Слагающие грунты:

- растительный слой 0.2 м;

- суглинок – 0.8 м;

- глина – 1.2 м;

- супесь – 3 м;

- мелкозернистый песок - 3 м.

Грунтовые воды находятся на глубине – 5.6 м.

Данные по промышленному предприятию:

Кч - для технологических сточных вод – 1.4,

% принимающих душ в холодных цехах – 40, в горячих – 80.

|

Смена |

Qт, м3/см |

Nx, чел |

Nг, чел |

|

1 |

300 |

200 |

100 |

|

2 |

200 |

150 |

80 |

|

3 |

150 |

100 |

50 |

Коммунальные объекты:

1. Баня, чел/час – 40;

2. Прачечная, кг/сут – 3200;

3. Школа, мест – 960;

4. Гостиница, мест - 400;

5. Больница, мест – 600;

6. Столовая, мест – 60.

Разбивка кварталов по характеру площадей стока, в %:

- водонепроницаемые – 25;

- щебеночные дорожки – 25;

- газоны – 20;

- грунтовые спланированные – 30.

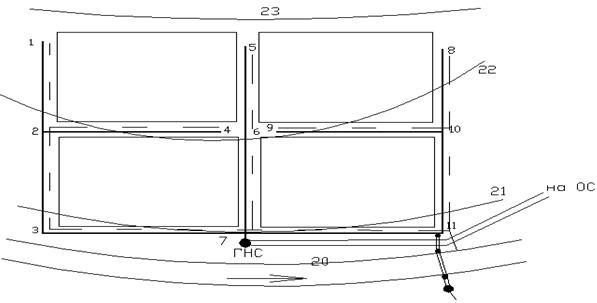

Рис. 1.6. Трассировка бытовой сети водоотведения

Размер кварталов: 1 район – 400*200;

2 район - 100*300.

ОС- очистные сооружения, ГНС –главная насосная станция,

ПП- промышленной предприятие,1-6 – коммунальные объекты,

I, II, III - жилые кварталы

Второстепенным, в данном случае, называется район, меньший по площади стока, сточные воды которого при помощи дюкера будут подаваться в сеть другого (главного) района и далее на очистные сооружения.

Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения

Гидравлический расчет выполняется в следующей последовательности:

-выполняется трассировка сети водоотведения;

-определяются расходы сточных вод от населения, коммунальных объектов и общественных зданий, промышленных предприятий;

-для каждого района определяется удельный расход сточных вод (модуль стока);

-кварталы разбиваются на площади стока, определяются средние расходы сточных вод с площадей стока;

-определяются начальные глубины заложения трубопроводов.

-определяются расчетные расходы сточных вод для участков сети;

-определяются гидравлические параметры участков сети (d, i, h/d, V), выполняется гидравлический расчет сети водоотведения;

-строится профиль.

Трассировка сети водоотведения

План города с нанесенной бытовой сетью водоотведения показан на рис. 1.6. Применена перпендикулярная схема начертания канализационной сети. Главные коллекторы проложены по тальвегам, уличные коллекторы и притоки перпендикулярно горизонталям (сверху – вниз). Трассировка выполнена по объемлющей схеме. Сточные воды от малого(второстепенного) района через дюкер подаются в главный коллектор большего района. В конце главного коллектора предусмотрена главная насосная станция – ГНС. Главная насосная станция по напорным трубопроводам перекачивает сточные воды на очистные сооружения (ОС). После очистки сточные воды через выпуск сбрасываются в водоем. Расстояние от насосной и очистной станции до границы города принимается по таблице 1[2].

Расходы сточных вод

Последовательно определяют суточные расходы сточных вод от населения в каждом районе, суточные и расчетные расходы коммунальных объектов, сменные расходы и расчетный расход сточных вод на промышленном предприятии.

Расходы сточных вод от населения

В каждом районе определяются площади жилой застройки, расчетное население и суточные расходы сточных вод. Площадь жилой застройки находится суммированием площадей кварталов (микрорайонов).

В первом районе - 4 квартала размером 200*400 м, площадь жилой застройки определится по формуле:

F1 = ∑fi = 8+8+8+8 = 32 га.

Во втором районе 4 квартала площадью 3 га (100*300 м):

F2 = ∑fi = 3+3+3+3 = 12 га.

Расчетным населением называют население, которое будет проживать в данном городе к концу расчетного периода (20-50 лет). Расчетное население N в районе определяют по формуле:

N = r * F,

где r - плотность населения, чел/га (из задания). Для первого района плотность населения -300, для второго – 400 чел/га:

N1 = 300*32 = 9600 чел,

N2 = 400*12 = 4800 чел.

Расчетное население районов следует округлять до 100 жителей.

Расчетное население всего населенного пункта составит:

N = N1 + N2 = 9600+ 4800 = 14400 чел.

Суточный расход сточных вод определяется для каждого района по формуле:

Qсут = 1.05*qn* N/1000 м3/сут,

где qn – норма водопотребления в соответствии со степенью благоустройства по табл.3.1 [3], коэффициент 1.05 принимается в соответствии с п. 2.5. [2]. Этим коэффициентом учтены расходы от предприятий местной промышленности.

Принимается норма водоотведения в первом районе 200 л/чел*сут, во втором – 150 л/чел*сут.

Qсут1 = 1.05*200*9600/1000= 2016 м3/сут,

Qсут2= 1.05*150*4800/1000=756 м3/сут.

Суточный расход сточных вод населенного пункта равен:

Qсут = Qсут1 + Qсут2 = 2016+756 = 2772 м3/сут.

Средний часовой расход сточных вод:

Qчас = Qсут /24 = 115.5 м3/час

Средний секундный расход:

q = Qчас/3.6 = 32.08 л/с.

1.2.2. Расходы сточных вод коммунальных объектов

Суточные расходы коммунальных объектов, м3/сут, определяют по формуле:

Qсут = n*qn/1000.

Расчетный расход сточных вод равен:

qp = Qсут*Кч/(t*3.6).

В формулах n – суточная производительность или количество мест объекта; qn – норма водоотведения в л/ед; Кч – коэффициент часовой неравномерности; t – время работы объекта, час.

Расчет сведен в таблицу 1.1.

Для столовой суточная производительность (количество блюд) определяется из следующих соображений: 3 чел. на 1 место в час, 1 человек потребляет 3 блюда, тогда n = t*3*3*m, где m – количество мест в столовой. Время отпуска блюд в столовой t существенно меньше време-

Таблица 1.1.

Расходы коммунальных объектов

|

Наименование |

n |

Ед. измер |

qn, л/ед |

Qсут, м3/сут |

t, час |

Кч |

qр л/с |

|

Баня |

400 |

чел/сут |

180 |

72 |

10 |

1 |

2 |

|

Прачечная |

3200 |

кг/сут |

100 |

320 |

16 |

1 |

8.9 |

|

Школа |

960 |

мест |

12 |

11.52 |

12 |

1 |

0.32 |

|

Больница |

600 |

мест |

300 |

180 |

24 |

2.5 |

12.5 |

|

Столовая |

4320 |

блюд |

16 |

69.12 |

12 |

2.5 |

4.8 |

|

Гостиница |

400 |

мест |

300 |

120 |

24 |

2.5 |

8.33 |

ни работы t. Нормы водоотведения принимаются по таблицам [4].

В задании дана производительность бани в чел/час, в таблице 1.1. в графе n - суточная производительность – 40*10 чел/сут. Для столовой

суточная производительность определена по выше приведенной формуле. Время отпуска блюд t принято 8 час, n = 8*3*3*60 = 4320 блюд/сут.

1.2.3. Расходы сточных вод промышленного предприятия

На промышленных предприятиях образуются три группы сточных вод. В бытовую сеть города от промышленного предприятия сбрасывается расчетный расход сточных вод:

q = qт + qб + qд,

где q – расчетный расход сточных вод промышленного предприятия, л/с; qт – расход технологических сточных вод, л/с; qб- расход бытовых сточных вод, л/с; qд – расход душевых сточных вод, л/с.

qт = Qсм*Кч/(t*3.6),

qб = (25*Nх*3 + 45*Nг*2.5)/(t*3600).

где Qсм – сменный расход технологических сточных вод, из трех сменных расходов берется больший (задание);

Кч – коэффициент часовой неравномерности для технологических сточных вод (задание);

t – продолжительность смены, как правило, t = 8 час; 25, 45 – норма водоотведения в холодных и горячих цехах соответственно, л/чел*см; Nх,

Nг – количество рабочих в холодных и горячих цехах соответственно (для максимальной смены); 3, 2.5 - коэффициенты неравномерности поступления сточных вод для холодных и горячих цехов.

qт = Qсм*Кч/(t*3.6) = 300*1.4/(8*3.6) =24.61 л/с,

qб = (25*200*3 + 45*100*2.5)/(8*3600) = 0.911 л/с.

Расходы душевых сточных вод определяются в следующей последовательности.

1.Расходы душевых сточных вод для каждой смены определяются по формуле:

Qдi = 375*(mх + mг),

где 375 – норма водопотребления на 1 душевую сетку за 45 мин работы душа; mх и mг – количество душевых сеток для обслуживания рабочих холодных и горячих цехов:

m = Nд/mn ,

где Nд – количество человек принимающих душ, определяется для каждой смены как произведение общего числа рабочих на % рабочих принимающих душ, т.е. Nд = N*(%д)/100; mn – количество человек на 1 душевую сетку, в данном случае принимается для холодных mn = 10, для горячих - mn = 5.

2.Расчетный расход душевых сточных вод определяется по формуле:

qд = Qд*1000/(45*60).

Для первой смены количество рабочих принимающих душ равно: в холодных цехах Nд = 200*40/100 = 80 чел; в горячих цехах Nд = 100*80*100 = 80 чел.

Qд1 = 375*(80/10 + 80/5)/1000 = 9 м3/см,

qд = 9*1000/(45*60) = 3.33 л/с

q = qт + qб + qд = 24.61 + 0.911 + 3.33 = 28.85 л/с

Далее необходимо определить сменные расходы бытовых:

Qсм = N*qn/1000 и душевых сточных вод.

Расчет сведен в таблицу 1.2.

Таблица 1.2.

Расходы бытовых и душевых сточных вод

|

Смена |

Цеха |

N, чел |

qн, л/чел |

Qсм , м3/см |

Nд, чел |

m |

Qд, м3/см |

|

1 |

х |

200 |

25 |

5 |

80 |

8 |

3 |

|

г |

100 |

45 |

4.5 |

80 |

16 |

6 |

|

|

2 |

х |

150 |

25 |

3.75 |

60 |

6 |

2.25 |

|

г |

80 |

45 |

3.6 |

64 |

13 |

4.875 |

|

|

3 |

х |

100 |

25 |

2.5 |

40 |

5 |

1.875 |

|

г |

50 |

45 |

2.25 |

40 |

8 |

3 |

1.2.4. Расчетные расходы сточных вод для участков сети

Расчетный расход сточных вод для участка сети определяется по формуле:

qр = (∑qср)*Ko + ∑qсоср.

Средние расходы сточных вод для каждого участка находят по формуле: qср = qo*f, qo – удельный расход сточных вод, л/с*га, f – площадь стока, га. Площадь стока – часть квартала, примыкающая к данному участку. Кварталы разбивают на площади стока биссектрисами, которые проводятся из тех углов квартала, в которых пересекаются участки сети водоотведения. На рис. 1.1 показана разбивка кварталов на площади стока, количество площадей стока в квартале должно совпадать с количеством участков, примыкающих к кварталу. Расчет площадей стока сведен в таблицу 1.3.

Модуль стока (удельный расход) для каждого района определяется по формуле:

,

,

где Qсут – суточный

расход сточных вод соответствующего района, м3/сут;  - суммарный

суточный расход коммунальных объектов ( в данный расход не включаются расходы гостиниц,

вокзалов, промышленных предприятий). F – площадь района, га.

- суммарный

суточный расход коммунальных объектов ( в данный расход не включаются расходы гостиниц,

вокзалов, промышленных предприятий). F – площадь района, га.

,

,

,

,

(572 = 72 + 180+320; 80.64 = 11.52 + 69.12) .

В табл. 1.3 определяются значения площадей стока в га, затем площади стока умножаются на удельный расход. Площади стока находятся как площади треугольников, трапеций и прямоугольников, образующихся при разбивке кварталов на площади стока.

Расчетные расходы сточных вод для участков сети определяют в следующей последовательности:

- в таблицу расчетных расходов записываются путевые и транзитные (от вышележащих участков) средние расходы из таблицы 1.3.;

Таблица 1.3

Средние расходы сточных вод с

площадей стока

|

Шифр площади стока |

Площадь, га |

qср, л/с |

|

Первый район, qo1 = 0.52 л/(с*га) |

||

|

1 а, I в, IIа, IIв |

2*2/2 = 2 |

1.04 |

|

IБ, II Б |

8 - 2*2 = 4 |

2.08 |

|

III а, в, IV а, в |

2*1/2=1 |

0.52 |

|

III Б, г, IV Б, г |

(8-2*1)/2=3 |

1.56 |

|

Второй район, qo2 = 0.65 л/(с*га) |

||

|

I а, в II а, в |

0.5 |

0.325 |

|

III а,в IV а, в |

0.5 |

0.325 |

|

I Б, II Б, III Б, IV Б |

2 |

1.3 |

- по суммарному расходу сточных вод по табл. 2 [2] находится коэффициент общей неравномерности, коэффициент общей неравномерности можно определить по уравнению регрессии Ко= 1.61+4.44/qср, или по графику, который строится предварительно по значениям табл. 2[2].

- средний расход умножается на Ко, полученное значение записывается в графу qf таблицы расчетных расходов (первое слагаемое формулы расчетных расходов);

В трех последующих столбцах записываются расчетные расходы коммунальных объектов и промышленных предприятий.

Путевой сосредоточенный расход – это расход объекта непосредственно примыкающего к данному участку, сосредоточенные расходы суммируются по участкам сети.

Расчетный расход (столбец 10 табл.1.4) определяют суммирование расчетного расхода сточных вод с площади и суммарного сосредоточенного расхода.

На последнем участке сети средний расход должен быть равен ∑(qoi*Fi), где i – номер района. Если это последний участок одного самостоятельного района, то на последнем участке будет средний расход этого района.

В графе суммарных сосредоточенных расходов значение должно быть равно сумме расчетных расход всех объектов.

Расчетные расходы сточных вод 1 и 2 районов сведены в таблицах 1.4 и 1.5.

По значениям расчетных расходов определяются диаметры и гидравлические уклоны на участках сети. При этом должны соблюдаться следующие требования:

Скорости течения воды на участке должны быть не менее минимальных, табл.16[1];

Наполнения – не больше нормативных, табл. 16[2].

При плоском рельефе местности диаметр принимается по ближайшему большему предельному расходу (например, т. 40 [7]).

При выраженном рельефе местности сначала определяется уклон земли по трассе участка или коллектора сети, затем подбирается минимальный диаметр, который обеспечит пропуск данного расхода при гидравлическом уклоне участка равном уклону земли (или чуть больше уклона земли). Гидравлический расчет (определение d, i, h/d, скоростей и определение отметок лотка, глубин в начале и конце участков сети) выполнен в таблицах 1.6 и 1.7.

1.3. Начальные глубины заложения участков

Начальная глубина заложения – это глубина, на которой присоединяются внутриквартальные сети к уличным. Поэтому начальная глубина заложения должна контролироваться для всех участков.

Начальная глубина заложения оценивается для характерных кварталов районов города (наиболее представленных) или для всех участков сети.

При одинаковых размерах кварталов, ровном рельефе местности начальные глубины заложения отличаются друг от друга не значительно и поэтому могут приниматься на основании расчетов, выполненных ранее подобных участков.

2 район

Размеры кварталов 100*300 м. Ширина улицы 20 м. Глубина промерзания 2 м., минимальная глубина заложения hmin= 2 - 0.3 = 1.7 м.

Участок 1-2:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 23 - 23 + 0.1 = 2.7

Участок 4-5:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 22.8 – 23 + 0.05 = 2.45

Участок 7-5:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 22 – 23 + 0.05 = 2.63 – 1 = 1.63 < 1.7 = 1.7 м.

Нн для участков, обслуживающих 3 и 4 кварталы 2 района принимаются равной 1.7 м (если сточные воды данных кварталов можно сбросить в какие то участки с минимальной глубиной заложения, то принимать большую глубину не целесообразно).

Участок 3-8:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 21 – 21.9 + 0.15 = 1.83 → 1.85

Участок 2-3:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 22.1 – 21.9 + 0.1= 1.88 → 1.9

Участок 10 -11:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 22 – 21.8 + 0.05 = 2.83

Участок 8-11:

Нн = 1.7 + 0.008*110 + 20.8 – 21.7 + 0.2 = 1.88.

Для участков 2-3, 3-8, 8-11, 10-11 принимается Нн = 1.9 м.

1 район

Размеры кварталов 200-300 м, ширина улицы принимается 20 м.

Участок 1-2:

Нн =1.7 + 0.008*210 + 22.6 - 22.8 + 0.05 = 3.25 м.

Участок 4-2:

Нн = 1.7 + 0.008*210 + 22.05 - 22.8 + 0.05 = 3 м.

Для участков 1-2, 4-2, 5-6, 8-10, 9-10 принимается Нн = 3 м.

Участок 4-2 (площадь стока III Б):

Нн=1.7+110*0.008+22.1-21.5+0.05 = 2.5 < 3 м.

Участок 2-3:

Нн = 1.7 + 110*0.008+ 0 +0.1 = 2.7 м.

Для участков 2-3, 6-7, 10-11 - принимается Нн = 2.7 м

Для присоединения трубопроводов внутриквартальной сети участки главного коллектора не должны быть заглублены более, чем на 2.25 м.

(Нн = 1.7 + 0.88 + 21- 21.5 + 0.1 = 2.25 м).

В некоторых случаях следует предусмотреть возможность уменьшения начальной глубины заложения участков сети за счет поднятия внутриквартальной сети, при этом следует внутриквартальную сеть защитить от промерзания и продавливания тяжелым транспортом.

Уклон земли на участке 1-2 составляет (23-22.1)/85 = 0.0108, поэтому для коллектора 1-3 принят гидравлический уклон i= 10 ‰. Из таблицы предельных расходов для участков коллектора 1-3 следует принять диаметр 300, но в связи с увеличением уклона принят диаметр 250 мм. Из таблиц для гидравлического расчета [7], определены наполнение h/d и скорость V.

Затем в таблице гидравлического расчета 1.5. определяются наполнения на участке в метрах h и потери напора (i*L). При помощи интерполяции определены отметки земли в начале и в конце каждого участка.

Участок 1-2 – начальный, поэтому:

ОЛн(Отметка лотка в начале участка) = ОЗн(отметка земли в начале участка) – Нн = 23 - 1.7 = 21.3;

ОЛк(отметка лотка в конце участка) = ОЛн(отметка лотка в начале участка) – i *L = 21.3 – 0.85 = 20.45.

Глубины в начале и в конце определятся по формуле:

Н = ОЗ (отметка земли) – ОЛ (отметка лотка),

Н1= 23 – 21.3 = 1.7; Н2 = 22.1 – 20.45 = 1.65.

Глубина в конце участка меньше начальной, в общем случае необходимо либо увеличить уклон, либо весь участок опустить на глубину (Нн – Н2), в связи с тем, что разница между глубинами не велика, перерасчет не выполняется.

Участок 2-3 не начальный, поэтому этот участок должен быть привязан к предыдущему участку 1-2. Отметка лотка в начале участка 1-3 должна быть равна 20.45 – (0.14-0.13) = 20.44, но т.к. Нн =1.9 принимается ОЛ = 22.1 – 1.9 = 20.2.

Начальная глубина участка 4-5 принята 1.7 м, отметка лотка в узле 4 определится:

ОЛн = 21.6 – 1.7 =19.9,

ОЛк = 19.9 – 0.6 = 19.3.

Глубины Н1 = 21.6 - 19.9 = 1.7, Н2 = 21 - 19.3 = 1.7

Участок 6-5:

Нн = 1.7. ОЛн = 22.1 – 1.7 = 20.4; ОЛк = 20.4 – 1.75 = 18.65; Н1 = 22.1- 20.4 = 1.7; Н2 = 21 – 18.65 = 2.35

Участок 7-5:

Нн = 1.7. ОЛн = 22.1 – 1.7 = 20.4; ОЛк = 20.4 – 1.75 = 18.65; Н1 = 22.1- 20.4 = 1.7; Н2 = 21 – 18.65 = 2.35

Участок 5-8:

Участок не начальный, выбирается примыкающий к данному участок с минимальной отметкой лотка в конце, это участок 6 – 5 (участок 7 – 5 имеет идентичные параметры), поэтому участок 5 – 8 выравнивается по участку 6-5. На участках 5-8 и 6-5 диаметры равны, разница наполнений составляет h2 - h1 = 0.09 - 0.05 = 0.04 м,

ОЛк = 18.61 – 0.84 = 17.77; Н1 = 21 - 18.61 = 2.39;

Н2 = 20.2 – 17.77 = 2.43

Коллектор 9-11 рассчитывается точно так же, как и 1-3.

Главный коллектор 3-Д.

Участок 3-8 (не начальный)

В участок 8-11 сбрасываются сточные воды с участков 5-8 и 3-8, отметки лотка ОЛк = 17.77 для участка 5-8 и ОЛк= 17.87 для участка 3-8, для расчета участка 8-11 выбирается отметка 17.77.

Разница диаметров между выравниваемыми участками, составляет 0.1.

На участках 8-11 и 11-Д принят диаметр 400 в связи с тем, что не металлических труб диаметром 350 нет.

Таблица 1.4.

Расчетные расходы сточных вод (2 район)

|

№ |

Средние расходы, л/с |

Ко |

qf, л/с |

Сосредоточенные расходы, л/с |

qр, л/с |

|||||

|

путев. |

транзит. |

∑ |

путев. |

транзит. |

∑ |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

Коллектор 1-3 |

||||||||||

|

1-2 |

0.325 |

0 |

0.33 |

2.5 |

0.813 |

28.85 |

0 |

28.85 |

29.66 |

|

|

2-3 |

0.325 |

0.325 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

28.85 |

28.85 |

30.48 |

|

|

Коллектор 4-8 |

||||||||||

|

4-5 |

0.65 |

0 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

0 |

0 |

1.625 |

|

|

7-5 |

1.3 |

0 |

1.3 |

2.5 |

3.25 |

0 |

0 |

0 |

3.25 |

|

|

6-5 |

1.3 |

0 |

1.3 |

2.5 |

3.25 |

0 |

0 |

0 |

3.25 |

|

|

5-8 |

0.65 |

3.25 |

3.9 |

2.5 |

9.75 |

0 |

0 |

0 |

9.75 |

|

|

Коллектор 9-11 |

||||||||||

|

9-10 |

0.325 |

0 |

0.325 |

2.5 |

0.813 |

0 |

0 |

0 |

0.813 |

|

|

10-11 |

0.325 |

0.325 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

0 |

0 |

1.625 |

|

|

Коллектор 3-Д |

||||||||||

|

3-8 |

1.3 |

0.65 |

1.95 |

2.5 |

4.875 |

0.32 |

28.85 |

29.17 |

34.05 |

|

|

8-11 |

1.3 |

5.85 |

7.15 |

2.32 |

16.59 |

4.8 |

29.17 |

33.97 |

50.56 |

|

|

11-Д |

0 |

7.8 |

7.8 |

2.27 |

17.71 |

0 |

33.97 |

33.97 |

51.68 |

|

Проверка : qср =7.8 л/с - 0.65*12 = 7.8 л/с (0.65 – модуль стока, 12 общая жилая площадь для 2 района)

∑ qсоср = 33.97 = 28.85 + 0.32 + 4.8.

Таблица 1.5.

Расчетные расходы сточных вод (1 район)

|

№ |

Средние расходы, л/с |

Ко |

qf, л/с |

Сосредоточенные расходы, л/с |

qр, л/с |

||||

|

путев. |

транзит. |

∑ |

путев. |

транзит. |

∑ |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Коллектор 1-3 |

|||||||||

|

1-2 |

1.04 |

0 |

1.04 |

2.5 |

2.6 |

2 |

0 |

2 |

4.6 |

|

4-2 |

3.64 |

0 |

3.64 |

2.5 |

9.1 |

0 |

0 |

0 |

9.1 |

|

2-3 |

0.52 |

4.68 |

5.2 |

2.46 |

12.81 |

0 |

2 |

2 |

14.81 |

|

Коллектор 5-7 |

|||||||||

|

5-6 |

2.08 |

0 |

2.08 |

2.5 |

5.2 |

0 |

0 |

0 |

5.2 |

|

6-7 |

1.04 |

2.08 |

3.12 |

2.5 |

7.8 |

0 |

0 |

0 |

7.8 |

|

Коллектор 9-11 |

|||||||||

|

8-10 |

1.04 |

0 |

1.04 |

2.5 |

2.6 |

12.5 |

0 |

12.5 |

15.1 |

|

9-10 |

3.64 |

0 |

3.64 |

2.5 |

9.1 |

8.9 |

0 |

8.9 |

18 |

|

10-11 |

0.52 |

4.68 |

5.2 |

2.46 |

12.79 |

0 |

21.4 |

21.4 |

34.19 |

|

Главный коллектор 3-ГНС |

|||||||||

|

3-7 |

1.56 |

5.2 |

6.76 |

2.27 |

15.32 |

8.33 |

2 |

10.33 |

25.65 |

|

7-11 |

1.56 |

9.88 |

11.44 |

1.98 |

22.86 |

0 |

10.33 |

10.33 |

33.19 |

|

11-ГНС |

0 |

24.44 |

24.44 |

1.79 |

43.79 |

0 |

65.7 |

65.7 |

109.49 |

Проверка: qср = 24.44 л/с - 0.65*12 + 0.52*32;

∑qсоср = 33.97 + 2 + 12.5 + 8.9 + 8.33 = 65.7 л/с

Таблица 1.6.

Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения (2 район)

|

№ |

Средние расходы, л/с |

Ко |

qf, л/с |

Сосредоточенные расходы, л/с |

qр, л/с |

||||

|

путев. |

транзит. |

∑ |

путев. |

транзит. |

∑ |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Коллектор 1-3 |

|||||||||

|

1-2 |

0.325 |

0 |

0.33 |

2.5 |

0.813 |

28.85 |

0 |

28.85 |

29.66 |

|

2-3 |

0.325 |

0.325 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

28.85 |

28.85 |

30.48 |

|

Коллектор 4-8 |

|||||||||

|

4-5 |

0.65 |

0 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

0 |

0 |

1.625 |

|

7-5 |

1.3 |

0 |

1.3 |

2.5 |

3.25 |

0 |

0 |

0 |

3.25 |

|

6-5 |

1.3 |

0 |

1.3 |

2.5 |

3.25 |

0 |

0 |

0 |

3.25 |

|

5-8 |

0.65 |

3.25 |

3.9 |

2.5 |

9.75 |

0 |

0 |

0 |

9.75 |

|

Коллектор 9-11 |

|||||||||

|

9-10 |

0.325 |

0 |

0.325 |

2.5 |

0.813 |

0 |

0 |

0 |

0.813 |

|

10-11 |

0.325 |

0.325 |

0.65 |

2.5 |

1.625 |

0 |

0 |

0 |

1.625 |

|

Коллектор 3-Д |

|||||||||

|

3-8 |

1.3 |

0.65 |

1.95 |

2.5 |

4.875 |

0.32 |

28.85 |

29.17 |

34.05 |

|

8-11 |

1.3 |

5.85 |

7.15 |

2.32 |

16.59 |

4.8 |

29.17 |

33.97 |

50.56 |

|

11-Д` |

0 |

7.8 |

7.8 |

2.27 |

17.71 |

0 |

33.97 |

33.97 |

51.68 |

Проверка: 0.65*12 = 7.8 л/с (0.65 – модуль стока, 12 общая жилая площадь для 2 района)

∑ qсоср = 33.97 = 28.85 + 0.32 + 4.8

Таблица 1.7.

Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения (1 район)

|

№ |

L, м |

q р, л/с |

D, м |

i, ‰ |

V, м/с |

Наполнение |

(i*L), м |

Отметки, м |

Глубины, м |

|||||

|

h/d |

h, м |

Земли |

Лотка |

|||||||||||

|

н |

к |

н |

к |

н |

к |

|||||||||

|

Коллектор 1-3 |

||||||||||||||

|

1-2 |

170 |

4.6 |

0.2 |

7 |

0.61 |

0.28 |

0.06 |

1.19 |

22.8 |

21.8 |

19.8 |

18.61 |

3 |

3.19 |

|

4-2 |

350 |

9.1 |

0.2 |

7 |

0.75 |

0.42 |

0.08 |

2.45 |

22.1 |

21.8 |

19.1 |

16.65 |

3 |

5.15 |

|

2-3 |

220 |

14.81 |

0.25 |

4 |

0.7 |

0.46 |

0.12 |

0.88 |

21.8 |

20.3 |

16.6 |

15.72 |

5.2 |

4.58 |

|

Коллектор 5-7 |

||||||||||||||

|

5-6 |

170 |

5.2 |

0.2 |

7 |

0.65 |

0.31 |

0.06 |

1.19 |

22.8 |

22.1 |

19.8 |

18.61 |

3 |

3.49 |

|

6-7 |

350 |

7.8 |

0.2 |

7 |

0.72 |

0.38 |

0.08 |

2.45 |

22.1 |

21 |

18.59 |

16.14 |

3.51 |

4.86 |

|

Коллектор 8-11 |

||||||||||||||

|

8-10 |

170 |

15.1 |

0.25 |

4 |

0.7 |

0.46 |

0.12 |

0.68 |

22.6 |

21.7 |

19.6 |

18.92 |

3 |

2.78 |

|

8-10 |

170 |

15.1 |

0.25 |

5 |

0.75 |

0.43 |

0.11 |

0.85 |

22.6 |

21.7 |

19.6 |

18.75 |

3 |

2.95 |

|

9-10 |

350 |

18 |

0.25 |

4 |

0.73 |

0.51 |

0.13 |

1.4 |

22.1 |

21.7 |

19.1 |

17.7 |

3 |

4 |

|

10-11 |

220 |

34.39 |

0.3 |

3.5 |

0.8 |

0.58 |

0.17 |

0.77 |

21.7 |

20.6 |

17.65 |

16.88 |

4.05 |

3.62 |

|

Главный коллектор 3-ГНС |

||||||||||||||

|

3-7 |

420 |

25.65 |

0.3 |

4 |

0.79 |

0.47 |

0.14 |

1.68 |

20.3 |

21 |

15.67 |

13.99 |

4.63 |

7.01* |

|

7-11 |

420 |

33.19 |

0.3 |

3.5 |

0.8 |

0.57 |

0.17 |

1.47 |

21 |

20.6 |

18.75 |

17.28 |

2.25 |

3.32 |

|

11-ГНС |

20 |

109.49 |

0.5 |

2.5 |

0.96 |

0.57 |

0.29 |

0.05 |

20.6 |

20.6 |

16.68 |

16.63 |

3.42 |

3.51 |

|

2 вариант коллектора 3-ГНС (из узла 11 сточная вода сбрасывается в узел 7 – участок 11-7) |

||||||||||||||

|

11-7 |

420 |

84.5 |

0.4 |

2.8 |

0.9 |

0.68 |

0.31 |

1.18 |

20.6 |

21 |

16.73 |

15.55 |

3.47 |

5.45 |

|

7-ГНС |

20 |

109.49 |

0.5 |

2.5 |

0.96 |

0.57 |

0.29 |

0.05 |

21 |

20.8 |

13.79 |

13.74 |

7.21 |

7.06 |

* - насосная станция подкачки

Участок 1-2, расход сточных вод q = 4.6, при расходе до 14.6 л/с, плоском рельефе местности принимается d = 200, для диаметра 200 в соответствии с [1,2,5] уклон равен 0.007, по таблицам определены значения скорости и наполнения (при диаметре 200 и расходе менее 8 л/с скорость допускается не определять – не расчетный участок).

Участок 1-2 (начальный):

ОЛн = 22.8-3 = 19.8; ОЛк = 19.8-0.007*170 = 19.8 – 1.19 = 18.61; Н1 = 22.8-19.8 =3; Н2 = 21.8-18.61 = 3.19;

Участок 4-2 (начальный):

ОЛн = 22.1 – 3 = 19.1; ОЛк = 19.1- 2.45 = 16.65; Н1 = 22.1-19.1 = 3; 21.8-16.65 = 5.15;

Участок

2-3 (не начальный):

ОЛк = 16.6 – 0.88 = 15.72; Н1 = 21.8 – 16.6 = 5.2; Н2 = 20.3 – 15.72 = 4.58.

На участке 8-10 первоначально принят минимальный уклон – 0.004, при этом глубина в конце участка 2.78 < Нн = 3, поэтому на участке изменено значение уклона, за счет этого глубина в конце участка равна 2.95.

Участок 3-7 (не начальный).

В участок главного коллектора поступают сточные воды с участка 2-3, отметка лотка в конце участка 2-3 ОЛ=15.72, D2-3 = 0.25 ¹ D3-7 = 0.3 →трубы выравниваются по шелыге – ОЛн = 15.72 - Δd = 15.72- 0.05 = 15.67. ОЛк = 15.67 – 1.68 = 13.99; Н1 = 20.3 – 15.67 = 4.63; Н2 = 21 – 13.99 = 7.01, глубина в конце участка 3-7 равна предельной глубине заложения, поэтому принято решение в начале следующего участка установить насосную станцию подкачки, участок 7-11, таким образом, становится начальным, глубина заложения Нн = 2.25 м.

По 2 варианту главная насосная станция переносится к узлу 7 (на расстоянии 20 м от 7 узла). На участке 7-11 изменяется направление движения сточных вод и поэтому участок будет нумероваться как 11-7. За счет такого решения удается уменьшить количество насосных станций подкачки, но при этом увеличивается длина напорных трубопроводов, и следовательно, требуемый напор насосной станции.

Расчет главной насосной станции

Суточный

расход сточных вод населенного пункта Qсут =2772м3/сут, суточные

расходы коммунальных объектов и общественных зданий приведены в таблице 1.1 -  м3/сут

(без суточного расхода гостиницы). Среднесуточный расход населенного пункта,

составит:

м3/сут

(без суточного расхода гостиницы). Среднесуточный расход населенного пункта,

составит:

q = (2772 – 652.64) / (24*3.6) = 24.52 л/с.

Из таблицы 3.6 [3] или приложения 1 выписываются значения распределения суточного расхода сточных вод от населения по часам суток, которые сводятся в табл.1.8. Расход сточных вод в каждый час определяется по формуле:

Qч = % *(2772-652.64)/100.

Часовые расходы сточных вод бани и прачечной определяют делением суточного расхода на количество часов работы и записываются в пределах рабочего дня.

Расходы столовой, больницы, школы и гостиницы распределяют в соответствии с %, которые выписываются из таблиц приложения 3.

Технологические сточные воды промышленного предприятия распределяют либо равномерно, либо считают 4 час смены максимальным. Расход максимального часа определится:

Qmax = Qсм*Кч/8,

расход сточных вод в остальные 7 часов смены равен: Q = (Qсм – Qmax)/7. Расходы сточных вод первой смены распределяют с 8-до 17, второй с 17 и третьей – с 22.

Бытовые сточные воды холодных и горячих цехов распределяют в соответствии с % (можно использовать %, приведенные в данном расчете) для каждой смены отдельно.

Из таблицы суммарного притока расход максимального часа, равен:

qр = 259.2 м3/час. = 259.2/3.6 = 72 л/с

По результатам заполнения табл. 1.8 строится график поступления сточных вод по часам суток, при этом по оси ординат откладываются часы суток, а по оси абсцисс суммарные часовые расходы воды в населенном пункте. Построенный график приведен на рис.1.7.

Принимается 2 напорных трубопровода. На рис.1.8. представлена схема для определения напора насосов в насосной станции.

Расход по одному напорному водоводу:

q1 = 72/2 = 36 л/с.

Диаметр напорного трубопровода определится по формуле:

|

Таблица 1.8 Таблица суммарного притока сточных вод на насосную станцию |

||||||||||||||||||||

|

Часы |

От населения |

Баня |

Прачечная |

Гостиница |

Столовая |

Больница |

Школа |

Промышленное предприятие |

Суммарный |

|||||||||||

|

% |

м3/ч |

м3/ч |

м3/ч |

% |

м3/ч |

% |

м3/ч |

% |

м3/ч |

% |

м3/ч |

Техн. |

Холодные цеха |

Горячие цеха |

Qд |

% |

м3/ч |

|||

|

0-1 |

2,3 |

48,7 |

0,2 |

0,24 |

0,2 |

0,36 |

18,8 |

12,50 |

0,31 |

12,50 |

0,28 |

7,13 |

2,14 |

75,8 |

||||||

|

1-2 |

2,3 |

48,7 |

0,2 |

0,24 |

0,2 |

0,36 |

18,8 |

6,25 |

0,16 |

8,12 |

0,18 |

1,94 |

68,4 |

|||||||

|

2-3 |

2,3 |

48,7 |

0,2 |

0,24 |

0,2 |

0,36 |

18,8 |

6,25 |

0,16 |

8,12 |

0,18 |

1,94 |

68,4 |

|||||||

|

3-4 |

2,3 |

48,7 |

0,2 |

0,24 |

0,2 |

0,36 |

18,8 |

6,25 |

0,16 |

8,12 |

0,18 |

1,94 |

68,4 |

|||||||

|

4-5 |

2,3 |

48,7 |

0,5 |

0,6 |

0,5 |

0,9 |

18,8 |

18,75 |

0,47 |

15,65 |

0,35 |

1,97 |

69,8 |

|||||||

|

5-6 |

3,5 |

74,2 |

0,6 |

0,72 |

0,6 |

1,08 |

18,8 |

37,50 |

0,94 |

31,25 |

0,70 |

2,73 |

96,4 |

|||||||

|

6-7 |

4,8 |

101,7 |

3 |

3,6 |

12 |

8,29 |

3 |

5,4 |

18,8 |

6,25 |

0,16 |

8,12 |

0,18 |

3,91 |

138,1 |

|||||

|

7-8 |

6,1 |

129,3 |

5 |

6 |

3 |

2,07 |

5 |

9 |

4 |

0,46 |

18,8 |

6,25 |

0,16 |

8,12 |

0,18 |

4,69 |

165,9 |

|||

|

8-9 |

7,1 |

150,5 |

20 |

8 |

9,6 |

1 |

0,69 |

8 |

14,4 |

8 |

0,92 |

37,5 |

12,50 |

0,63 |

12,50 |

0,56 |

4,88 |

6,78 |

239,6 |

|

|

9-10 |

7,1 |

150,5 |

7,2 |

20 |

10 |

12 |

18 |

12,44 |

10 |

18 |

8 |

0,92 |

37,5 |

6,25 |

0,31 |

8,12 |

0,37 |

7,33 |

259,2 |

|

|

10-11 |

7,1 |

150,5 |

7,2 |

20 |

6 |

7,2 |

18 |

12,44 |

6 |

10,8 |

8 |

0,92 |

37,5 |

6,25 |

0,31 |

8,12 |

0,37 |

6,99 |

247,2 |

|

|

11-12 |

5,4 |

114,4 |

7,2 |

20 |

10 |

12 |

2 |

1,38 |

10 |

18 |

8 |

0,92 |

37,5 |

6,25 |

0,31 |

8,12 |

0,37 |

6,00 |

212,1 |

|

|

12-13 |

3,5 |

74,2 |

7,2 |

20 |

10 |

12 |

2 |

1,38 |

10 |

18 |

8 |

0,92 |

37,5 |

18,75 |

0,94 |

15,65 |

0,70 |

4,89 |

172,8 |

|

|

13-14 |

3,5 |

74,2 |

7,2 |

20 |

6 |

7,2 |

2 |

1,38 |

6 |

10,8 |

8 |

0,92 |

37,5 |

37,50 |

1,88 |

31,25 |

1,41 |

4,59 |

162,5 |

|

|

14-15 |

3,5 |

74,2 |

7,2 |

20 |

5 |

6 |

4 |

2,76 |

5 |

9 |

8 |

0,92 |

37,5 |

6,25 |

0,31 |

8,12 |

0,37 |

4,47 |

158,2 |

|

|

15-16 |

4,8 |

101,7 |

7,2 |

20 |

8,5 |

10,2 |

4 |

2,76 |

8,5 |

15,3 |

8 |

0,92 |

37,5 |

6,25 |

0,31 |

8,12 |

0,37 |

5,55 |

196,3 |

|

|

16-17 |

6 |

127,2 |

7,2 |

20 |

5,5 |

6,6 |

4 |

2,76 |

5,5 |

9,9 |

8 |

0,92 |

25,0 |

12,50 |

0,47 |

12,50 |

0,45 |

9,00 |

5,92 |

209,5 |

|

17-18 |

6 |

127,2 |

7,2 |

20 |

5 |

6 |

6 |

4,15 |

5 |

9 |

8 |

0,92 |

25,0 |

6,25 |

0,23 |

8,12 |

0,29 |

5,65 |

200,0 |

|

|

18-19 |

6 |

127,2 |

7,2 |

20 |

5 |

6 |

3 |

2,07 |

5 |

9 |

8 |

0,92 |

25,0 |

6,25 |

0,23 |

8,12 |

0,29 |

5,60 |

197,9 |

|

|

19-20 |

4,3 |

91,1 |

20 |

5 |

6 |

5 |

3,46 |

5 |

9 |

4 |

0,46 |

25,0 |

6,25 |

0,23 |

8,12 |

0,29 |

4,40 |

155,6 |

||

|

20-21 |

2,9 |

61,5 |

20 |

2 |

2,4 |

6 |

4,15 |

2 |

3,6 |

4 |

0,46 |

25,0 |

18,75 |

0,70 |

15,65 |

0,56 |

3,35 |

118,3 |

||

|

21-22 |

2,3 |

48,7 |

20 |

0,7 |

0,84 |

10 |

6,91 |

0,7 |

1,26 |

25,0 |

37,50 |

1,41 |

31,25 |

1,13 |

2,98 |

105,3 |

||||

|

22-23 |

0 |

0,0 |

20 |

3 |

3,6 |

3 |

5,4 |

25,0 |

6,25 |

0,23 |

8,12 |

0,29 |

1,54 |

54,5 |

||||||

|

23-24 |

2,3 |

48,7 |

20 |

0,5 |

0,6 |

0,5 |

0,9 |

25,0 |

6,25 |

0,23 |

8,12 |

0,29 |

2,71 |

95,8 |

||||||

|

Итого |

98 |

2119 |

72 |

320 |

100 |

120 |

100 |

69 |

100 |

180 |

100 |

12 |

650 |

300 |

11 |

300 |

10 |

21 |

100 |

3536,2 |

Рис. 1.7. Ступенчатый график притока сточных вод на ГНС

=

= =0.214

м

=0.214

м

принимается d = 200 мм, скорость определится из формулы:

м/с

м/с

Гидравлический

уклон определяется по формуле Шези, гидравлический радиус R = d/4 = 0.2/4 =

0.05 м, коэффициент Шези определяют по формуле:  .

.

Коэффициент шероховатости принимается n = 0.013.

=46.64

=46.64

Потери напора по длине: hдл = 0.012*1050 =12.6 м.

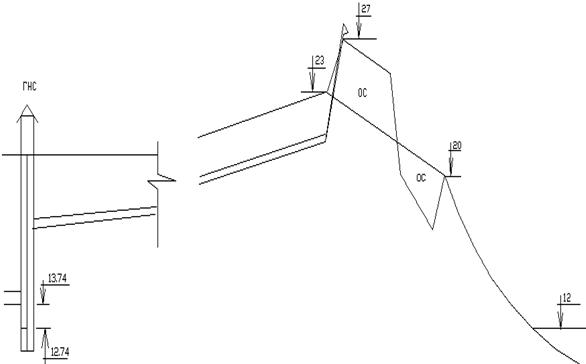

Требуемый напор насосной станции Нтр определяется по формуле:

Нтр = Нг + 1.1*hдл + hнс + 1

Нг – геометрический напор,

Нг = ОН – ОВ, отметка насыпи ОН = ГВВ + 8 > ОЗ + 4 = 12+8 = 20 < 23+4, принимается ОН = 23 + 4 = 27 м.

Отметка воды в приемном резервуаре насосной станции равна:

ОВ = ОЛ – 1(2)

где ОЛ – отметка лотка самотечного трубопровода в конце (из гидравлического расчета).

ОВ = 13.74 – 1 = 12.74. Нг = 27 – 13.74 = 13.26 м.

Нтр = 13.26+ 1.1* 12.6 + 2.5 + 1 = 30.62 м.

Рис.1.8. Схема к определению напора насосной станции

Дождевая сеть водоотведения

Город расположен на юге Тюменской области.

Глубина промерзания 2 м.

В квартале (по заданию):

25 % водонепроницаемые поверхности,

20 % газоны,

30 грунтовые спланированные,

25 % щебеночные дорожки.

На рис. 1.9. представлен план населенного пункта.

2.1. Трассировка дождевой сети водоотведения

Главный коллектор проложен по тальвегу, уличные коллекторы – перпендикулярно главному. Кварталы разбиты на площади стока по «пониженной грани квартала». Разбивка на площади стока произведена по осям улиц – учтены площади уличных проездов. Выпуск предусмотрен в водоем за пределами населенного пункта.

Метеорологические параметры

По черт. 1 [2] определяется значение q20, q20=60 л/(с*га). По таблице 4 [2] определяются величины n, g, m, n=0.58, g=1.54, m=80. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя принимается 0.5.

Интенсивность дождя определяют по формуле:

Q = A/tn.

Величина А определяется по формуле 4 [2] .

A = q20×20n(1+lg p/lg m)g = 60×200.58(1 +lg(0.5)/lg(80))1.54=

=60×8.64× (1- 0.3/1.9)1.54 =261.57

В соответствии с методом предельных интенсивностей время дождя t принимается равным времени протока от самой удаленной точки бассейна до расчетного сечения. Расчетное сечение – конец рассматриваемого участка.

Удельный расход дождевых сточных вод можно определить из формулы 2 [2].

qуд= β×Zmid ×A1.2/(tcon + tcan + tp).

где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, определяется по таблице 11 [2], β=0.65.

Zmid – средневзвешенный коэффициент покрова, tcon - время поверхностной концентрации принимается в соответствии с п. 2.16 [2], в данном случае 7 мин., tcan - продолжительность протекания дождевых сточных вод по уличным лоткам, tcan=1. При наличии внутриквартальной дождевой сети tcan=0, tp – время протока дождевых сточных вод по трубам, определяется для каждого участка по значению длины участка и заданной скорости течения воды, tp суммируется по участкам сети.

Для определения коэффициента покрова заполняется таблица 1.9.

Рис. 1.9. План района города и трассировка дождевой сети водоотведения 1 район

Таблица 1.9

Определение среднего значения коэффициента

покрова Zmid

|

Наименование площади стока |

f |

z |

f×z |

|

Водонепроницаемые |

0.25 |

0.32 |

0.08 |

|

Щебеночные дорожки |

0.25 |

0.125 |

0.03 |

|

Газоны |

0.20 |

0.038 |

0.01 |

|

Грунтовые спланированные |

0.30 |

0.064 |

0.02 |

|

Сумма |

1 |

0.14 |

Площади f (в долях единицы) взяты из задания, значения коэффициента покрова для поверхностей z приняты в соответствии с табл. 9[2], для водонепроницаемых поверхностей z, принят по табл. 10[2].

Zmid = ∑(f×z)/∑f =0.14/1 = 0.14

Окончательно формула для удельного расхода дождевых сточных вод примет вид:

qуд = A/(t+tp)n

A = β×Zmid× A 1.2 = 0.7× 0.14 × 261.61.2 = 76.96 ~=77

t = tcon + tcan = 7+1 = 8 мин.

n = 1.2×n - 0.1 = 1.2×0.58 – 0.1= 0.6

qуд = A/(t+tp)n = 77/(8+tp)0.6

Из полученной формулы, подставляя время протока сточных вод в трубопроводе от 0 до 30(60) мин, получаем значения удельного расхода. Расчет сводится в таблицу 1.10.

Таблица 1.10.

Значения удельного расхода дождевых сточных вод

|

tp |

0 |

5 |

10 |

20 |

30 |

40 |

|

qуд |

22.3 |

16.7 |

13.74 |

10.6 |

8.8 |

7.66 |

Значения площадей стока определены в таблице 1.11.

Таблица 1.11.

Площади стока

|

Шифр площади |

Площадь, га |

|

Ia, Iв, IIа, IIв, IIIa, IIIв, IVа, IVв |

2.1*2.2/2=2.31 |

|

IБ, IIБ, IIIБ, IVБ |

4.2*2.2/2=4.62 |

|

Рис. 1.10. График зависимости удельного дождевого расхода от времени протока стоков по сети.

По значениям таблицы строится график, представленный на рис. 1.10.

Определяется время протока на участке сети, время протока суммируется с наибольшим временем протока на вышележащих участках.

По времени протока из графика рис. 1.10. определяется удельный расход qуд.

Умножая удельный расход на площадь стока, получаем расчетный расход сточных вод на участке сети – qcol = qуд*F.

Диаметр трубопровода определяют по известной скорости и расходу сточных вод

( );

);

Если получен, например, диаметр 0.52, а при определении диаметра была использована скорость V = 0.75, то по п.5 необходимо выполнить перерасчет со скоростью около 0.9.

Принимается ближайшее сортаментное значение диаметра dc в соответствии с условием:

|d - dc|/d <= 0.05

Если условие не выполняется, то на участке меняется значение скорости и весь расчет повторяется, если условие выполняется - определяется гидравлический уклон. Гидравлический уклон можно определить из таблиц [7] или по формуле Шези. Формула Шези в данном случае представляется в виде:

Гидравлический радиус равен R = dс/4. Коэффициент Шези можно определять по формуле Маннинга:

где n – коэффициент шероховатости труб.

Определяются потери напора на участке и отметки лотка в начале и конце участка.

Для участка 1-2 определяем из таблицы 1.11. площадь стока (к участку 1-2 прилегает площадь стока 1а) площадь стока равна -2.31 га. Участок – начальный, поэтому в графе для транзитной площади проставляется 0. Таким образом, на участке 1- 2 площадь стока равна 2.31 га. Длина участка 1-2 принимается 150 м (первый дождеприемник устанавливается на некотором расстоянии от грани квартала), скорость для первого участка принимается V = 0.7 м/с, время протока дождевой воды по участку равна:

=

150/(60*0.7) = 3.57 мин

=

150/(60*0.7) = 3.57 мин

Из графика рис. 2.1. qуд = 18 л/с, расход дождевых сточных вод равен произведению площади стока на удельный расход: qcol = 18*2.31=41.7 л/с. Диаметр равен:

=

0.27 м

=

0.27 м

Разница между полученным диаметром и ближайшим сортаментным dc = 0.25 составляет 9.2 %, что существенно превышает норму в 5 %. Поэтому на участке изменяется (увеличивается) скорость до 0.8 м/с.

Тогда

время протока равно  = 150/(60*0.8) = 3.13

мин, из графика 2.2. qуд = 18.1 л/с*га, расчетный расход дождевых сточных вод

равен qcol = 18.1*2.31=41.9 л/с. Диаметр трубопровода равен d = 0.26 м,

разница между сортаментным значением dc = 0.25 м/с и данным диаметром меньше 5

%, и поэтому принимается диаметр на участке dc = 0.25 м/с.

= 150/(60*0.8) = 3.13

мин, из графика 2.2. qуд = 18.1 л/с*га, расчетный расход дождевых сточных вод

равен qcol = 18.1*2.31=41.9 л/с. Диаметр трубопровода равен d = 0.26 м,

разница между сортаментным значением dc = 0.25 м/с и данным диаметром меньше 5

%, и поэтому принимается диаметр на участке dc = 0.25 м/с.

При выборе диаметра необходимо проверять по таблицам ГОСТов наличие труб данного диаметра для принятого материала труб!

Гидравлический радиус равен R = 0.25/4= 0.0625м, коэффициент Шези равен:

=

54.36,

=

54.36,

гидравлический уклон

=

=  =

0.0047

=

0.0047

Начальная глубина заложения принята равной глубине промерзания. Алгоритм определения отметок лотка и глубин заложения аналогичен алгоритму расчета бытовой сети водоотведения:

ОЛ1 = ОЗ1 - Нн = 22.3 – 2 = 20.3;

ОЛ2 = ОЛ1- JL = 20.3-0.66 = 19.64;

Н1 = ОЗ1 - ОЛ1 = 22.3 - 20.3 = 2;

Н2 = ОЗ2 - ОЛ2 = 21.6 – 19.64 = 1.96 м

Гидравлический расчет дождевой сети водоотведения можно выполнять и по таблицам [7]. При этом расчетный расход дождевых сточных вод определяется точно также, затем по расчетному расходу из таблицы 44 [4], при заданной скорости подбирается диаметр трубопровода таким образом, чтобы соблюдалось условие:

|qcol - qтр|/ qcol <= 0.1

где qтр - пропускная способность принимаемого диаметра при известной скорости, если условие не выполняется, на участке меняется скорость и расчет выполняется снова.

Рис. 1.11. Схема сетей водоотведения 1 район

3.Конструирование сетей водоотведения

В разделе конструирования принимаются способы заделки стыковых соединений труб, основания под трубы, рассматриваются все узлы пересечения трубопроводов, принимаются схемы смотровых колодцев, дождеприемников.

На рис. 1.10 показана схема сетей водоотведения 1 района, а в табл. 1.12 гидравлический расчет системы водоотведения.

Участок 4-2 пересекается дождевой сетью (участок 2-3), отметка лотка бытовой сети – 16.65 + 5*0.007 = 16.65 + 0.035 = 16.685. Отметка шелыги бытовой сети в месте пересечения – 16.685+0.2 = 16.885. Отметка лотка дождевой сети в месте пересечения 19.21-0.00441*5 = 19.188.

Участок 3-7 дождевой сети водоотведения пересекает участок 6-7 бытовой сети. Отметка лотка бытовой сети в месте пересечения равна ОЛ = ОЛ7+ i6-7*5 = 16.14 + 0.007*5 = 16.14+0.035 = 16.175

Для дождевой сети :

ОЛ = ОЛ7 + i3-7*5 = 17.01 + 0.00281*5 = 17.01+ 0.14 = 17.15

Участок 8-10 бытовой сети:

ОЛ = ОЛ10 + i 8-10 *5 = 18.75 + 0.005*5 = d=0.25

Участок дождевой сети 9-10:

ОЛ = ОЛ10+ i 9-10*5 = d = 0.35

Участок бытовой сети 10-11: ОЛ = ОЛ10 + i 10-11 = 16.88 + 0.0035 * 5 = d = 0.3.

Участок дождевой сети 7-11:

ОЛ = ОЛ10 + i7-11 * 5 = 15.88 + 0.00234*5 d = 0.6.

Напорные трубопроводы пересекаются трубопроводами дюкера (напорными) и участком дождевой сети водоотведения.

Основание под трубы в плотных грунтах необходимо для предотвращения разрушения не металлических труб при опирании на выступы грунта. В этом случае основание – это песок, мелкий гравий или щебень, рыхлый грунт.

В слабых грунтах основание необходимо для связывания труб в единое целое, при просадках трубы в трубопроводе не должны расходиться. Основание – ж/б плита.

В данном случае принимается естественное основание.

Участки диаметрами d = 200, 250 мм изготовлены из керамических труб. Участки d = 300, 400, 500, 600 изготовлены из бетонных и железобетонных труб.

Требования к выполнению курсовой работы

При выполнении первой части курсовой работы «Расчет канализационных сетей водоотведения» необходимо:

Определить расходы сточных вод от населения, коммунальных объектов, промышленного предприятия; Выполнить трассировку сети водоотведения по плану населенного пункта;

Определить расчетные расходы сточных вод для всех участков сети;

Определить начальные глубины заложения участков всех участков сети;

Выполнить гидравлический расчет сетей главного и второстепенного районов;

Выполнить расчет главной насосной станции;

Построить профиль главного коллектора ;

Выполнить трассировку дождевой сети главного района;

Выполнить гидравлический расчет затрассированных дождевых сетей;

Оформить проделанную работу в виде пояснительной записки и чертежей с трассировкой водоотводящей бытовой сети и профилем главного коллектора бытовой сети, а также трассировкой дождевой сети и профилем дождевого коллектора.

При составлении пояснительной записки необходимо представить все расчетные схемы и таблицы данных определенных в процессе разработки курсовой работы.

Литература

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

СНиП 2.04.03 – 85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Справочник проектировщика «Канализация населенных мест и промышленных предприятий», под ред. В.Н. Самохина, М., «Стройиздат», 1981.- 635с.

СП 73.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий

Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник. – М.: Издательство АСВ, 2006.

Пааль Л.Л., Кару Х.А., Репин Б.Н. Справочник по очистке природных и сточных вод. М. 1994.

Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского: Справ. пособие - 5-е изд. - М.: Стройиздат, 1987. -152 с

Справочник по гидравлическим расчетам под общ. ред. Киселева, М., 1972. - 312 с.

Федоров Н.Ф., Курганов А.М., Алексеев М.И. «Канализационные сети. Примеры расчета» М.: Стройизат,1985.-223с.

Федоров Н.Ф. «Новые исследования и гидравлические расчеты канализационных сетей», Л-д – М.:Стройиздат,1964. - 319с.

Оглавление

Основы проектирования наружных сетей…………………………….

1. Гидравлический расчет бытовой сети водоотведения

1.1. Трассировка сети водоотведения ………………… ………...….……….5

1.2. Расходы сточных вод ……………………………………… … ...………6

1.2.1. Расходы сточных вод от населения ……………… …….…………...6

1.2.2. Расходы сточных вод коммунальных объектов……….…………...7

1.2.3. Расходы сточных вод промышленного предприятия….……...…..8

1.2.4. Расчетные расходы сточных вод для участков сти………..……….10

1.3. Начальные глубины заложения участков ……………………..………12

1.4. Расчет главной насосной станции ………………………...……...….24

2. Дождевая сеть водоотведения ………………………………..…………..28

2.1. Трассировка дождевой сети водоотведения …………………..…..….28

2.2. Метеорологические параметры …...……………………………………28

2.3. Гидравлический расчет дождевой сети водоотведенияния………………………………………………………………………..……..33

3. Конструирование сетей водоотведения ………………………….....….38

4. Требования к выполнению курсовой работы ……………………..….51

Литература………………………… …........................................……52

Приложения ………………………………........................................…55

Приложение 1.

Задание на выполнение курсовой работы ………

Приложение 2.

Режим хозяйственно-питьевого водопотребления населения

Приложение 3.

Режимы хозяйственно-питьевого водопотребления на промышленных предприятиях

Приложение 4.

Режимы суточного водопотребления в общественных зданиях

Приложение 1

Таблица исходных данных для разработки раздела курсовой работы

|

Порядковый номер студента по списку |

Место расположения города |

Плотность населения, чел/га |

Грунтовые воды на глубине, м, от отметки земли |

Наличие промышленных предприятий |

Разбивка квартала по характеру площадей стока %: |

Коммунальные объекты, номер на плане |

|||||||||

|

Главный район |

Второстепенный район |

водонепроницаемые |

щебеночные дорожки |

газоны |

грунтовые спланированные |

1.Баня, чел/час |

2.Прачечная, кг/сут |

3.Школа, мест |

4.Гостиница, мест |

5.Больница, мест |

6. Столовая, мест |

||||

|

1 |

Ленинградская область |

300 |

400 |

0,9 |

Да |

10 |

10 |

50 |

30 |

160 |

1200 |

500 |

100 |

||

|

2 |

Кировская область |

400 |

400 |

1,2 |

20 |

10 |

50 |

20 |

3200 |

600 |

200 |

||||

|

3 |

Архангельская область |

250 |

600 |

0,5 |

Да |

30 |

20 |

10 |

40 |

100 |

3500 |

600 |

|||

|

4 |

Мурманская область |

320 |

520 |

0,8 |

40 |

20 |

20 |

20 |

200 |

4000 |

1200 |

300 |

|||

|

5 |

Средняя Сибирь |

190 |

500 |

1,2 |

Да |

50 |

10 |

20 |

20 |

3200 |

200 |

150 |

|||

|

6 |

Крым |

310 |

450 |

1,6 |

60 |

10 |

20 |

10 |

300 |

500 |

100 |

||||

|

7 |

Западная Сибирь |

320 |

420 |

1,8 |

Да |

70 |

10 |

10 |

10 |

300 |

2000 |

200 |

|||

|

8 |

Камчатка |

260 |

390 |

1,2 |

10 |

10 |

70 |

10 |

400 |

150 |

2000 |

1000 |

|||

|

9 |

Средняя Сибирь |

280 |

450 |

1,1 |

Да |

20 |

30 |

40 |

10 |

200 |

3000 |

300 |

|||

|

10 |

Центр европейской части России |

290 |

420 |

1,6 |

Да |

30 |

20 |

30 |

20 |

500 |

200 |

500 |

200 |

||

|

11 |

Кировская Область |

300 |

360 |

2,0 |

Да |

40 |

10 |

40 |

10 |

5000 |

200 |

300 |

|||

|

12 |

Московская область |

220 |

360 |

1,8 |

Да |

50 |

10 |

20 |

20 |

100 |

6000 |

900 |

100 |

500 |

|

|

13 |

Нижнее Поволжье |

280 |

600 |

1,9 |

10 |

30 |

20 |

40 |

100 |

2500 |

300 |

700 |

|||

|

14 |

Средняя Сибирь |

250 |

350 |

1,5 |

20 |

30 |

20 |

30 |

600 |

1000 |

|||||

|

15 |

Побережье Белого моря |

300 |

400 |

1,3 |

Да |

30 |

10 |

50 |

20 |

300 |

1000 |

500 |

500 |

1500 |

|

|

16 |

Архангельская область |

400 |

560 |

1,9 |

30 |

10 |

50 |

10 |

250 |

6000 |

500 |

900 |

|||

|

17 |

Нижнее Поволжье |

200 |

600 |

1,2 |

Да |

40 |

10 |

30 |

20 |

300 |

800 |

900 |

800 |

||

|

18 |

Средняя Сибирь |

300 |

800 |

1,3 |

20 |

30 |

40 |

10 |

200 |

800 |

550 |

||||

|

19 |

Побережье Охотского моря |

320 |

1200 |

1,6 |

Да |

30 |

30 |

30 |

10 |

350 |

2000 |

600 |

600 |

||

|

20 |

Крым |

360 |

200 |

1,8 |

50 |

10 |

20 |

20 |

600 |

680 |

|||||

|

21 |

Ленинградская область |

250 |

350 |

1,6 |

Да |

40 |

20 |

20 |

20 |

500 |

600 |

350 |

150 |

||

|

22 |

Московская область |

300 |

680 |

1,7 |

20 |

30 |

30 |

20 |

2000 |

600 |

690 |

500 |

|||

|

23 |

Архангельская область |

200 |

700 |

2,0 |

Да |

60 |

10 |

20 |

10 |

600 |

800 |

800 |

400 |

||

|

24 |

Средняя Сибирь |

100 |

300 |

1,9 |

20 |

10 |

40 |

30 |

2000 |

350 |

200 |

||||

|

25 |

Кировская Область |

550 |

600 |

1,2 |

60 |

10 |

20 |

10 |

250 |

700 |

300 |

||||

|

26 |

Ленинградская область |

230 |

500 |

1,8 |

Да |

50 |

10 |

20 |

20 |

600 |

500 |

350 |

|||

|

27 |

Побережье Охотского моря |

300 |

400 |

0,9 |

10 |

30 |

30 |

30 |

900 |

200 |

|||||

|

28 |

Архангельская область |

500 |

300 |

1,2 |

Да |

10 |

20 |

40 |

30 |

900 |

450 |

300 |

100 |

||

|

29 |

Мурманская область |

200 |

300 |

1,3 |

Да |

20 |

10 |

60 |

10 |

800 |

300 |

||||

|

30 |

Московская область |

400 |

400 |

1,5 |

Да |

50 |

10 |

10 |

10 |

2000 |

450 |

600 |

500 |

||

|

Смена |

Qт, м3/см |

Nx, чел |

Nг, чел |

|

1 |

600 |

290 |

200 |

|

2 |

700 |

350 |

800 |

|

3 |

650 |

700 |

350 |

Данные по промышленному предприятию

Приложение 2

Режим хозяйственно-питьевого водопотребления населения

|

Часы суток |

Расчетные расходы воды в % от максимального суточного потребления при К ч.макс |

||||||

|

1,35 |

1,4 |

1,5 |

1,6 |

1,7 |

1,8 |

2,0 |

|

|

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 |

3,13 2,12 2,10 2,10 2,55 3,36 4,83 4,93 5,50 5,41 5,03 4,71 4,07 3,91 3,74 4,21 4,48 4,34 4,60 5,14 5,32 5,63 5,23 3,56 |

2,98 1,92 1,91 1,91 2,36 3,23 4,90 5,02 5,68 5,58 5,14 4,76 4,03 3,85 3,66 4,19 4,50 4,35 4,63 5,26 5,48 5,83 5,37 3,46 |

2,70 1,58 1,57 1,58 2,01 2,99 5,02 5,18 6,05 5,92 5,34 4,86 3,93 3,72 3,49 4,14 4,51 4,32 4,69 5,49 5,78 6,25 5,63 3,25 |

2,44 1,36 1,26 1,36 1,61 2,75 4,13 5,33 6,42 6,24 5,52 4,92 3,82 3,58 3,32 4,06 4,51 4,29 5,72 5,70 6,07 6,67 5,88 3,04 |

2,19 1,14 1,02 1,14 1,35 2,52 5,21 5,45 6,77 6,56 5,68 4,98 3,70 3,42 3,14 3,97 4,49 4,23 4,74 5,91 6,34 7,08 6,13 2,84 |

1,96 0,96 0,83 0,96 1,12 2,31 4,28 5,55 7,12 6,86 5,82 5,01 4,56 3,27 2,96 3,87 4,45 4,17 4,75 6,09 6,61 7,50 6,35 2,64 |

1,56 0,69 0,53 0,69 0,74 1,91 5,36 5,75 7,81 7,46 6,07 5,03 3,30 2,95 2,60 3,64 4,34 3,99 4,69 6,72 7,11 8,03 6,77 2,26 |

Приложение 3

Режимы хозяйственно-питьевого водопотребления на

промышленных предприятиях

|

Восьмичасовая смена |

Семичасовая смена |

||||

|

Часы смены |

Расходы воды в % от потребления за смену |

Часы смены |

Расходы воды в % от потребления за смену |

||

К ч=2,5(горячие цехи) |

Кч=3 (другие цехи) |

К ч=2,5(горячие цехи) |

К ч=3(другие цехи) |

||

|

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 |

12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 15,65 |

6,25 12,50 12,50 18,75 6,25 12,50 12,50 18,75 |

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 |

10 13 18 10 13 18 18 |

5,8 12,0 21,4 5,9 12,0 21,4 21,5 |

Приложение 4

Режимы суточного водопотребления в общественных зданиях

|

Часы суток |

Расходы воды, в %, от суточного потребления |

||||||||||||||||||||||

|

Общежития, интернаты |

Баня |

Больницы, гостиницы |

Столовые |

Детские сады |

Детские ясли |

Клубы |

|||||||||||||||||

|

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 |

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,30 30,00 6,80 4,60 3,60 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,60 3,30 5,00 2,60 18,60 1,60 1,00 |

- - - - - - |

0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 3,0 5,0 8,0 10,0 6,0 10,0 10,0 6,0 5,0 8,5 5,5 5,0 5,0 5,0 2,0 0,7 3,0 0,5 |

- - - - - - 12,0 3,0 1,0 18,0 16,0 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 6,0 3,0 6,0 7,0 10,0 - - |

- - - - - - 5,0 3,0 15,0 5,5 3,4 7,4 21,0 2,8 2,4 4,5 4,0 16,0 3,0 2,0 2,0 3,0 - - |

- - - - - - 10 5 7 5 7 3 20 6 6 6 2 12 6 1 1 3 - - |

- - - - - - - - 7 8 - - - - - - 8 15 9 14 10 8 9 12 |

||||||||||||||||

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)