Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ФГОУВПО Курский государственный университет

Художественно-графический факультет

Кафедра Художественного образования и истории искусств

реферат

Римский скульптурный портрет – как типичное явление Римской культуры

Студент: 2курс гр. 22

Тутова О.В

Руководитель: профессор кафедры рисунка

Шкалин В. Г

Курск 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………….……………………..3

1.Римская республика IV-I века до н. э. ……………………………………...…4

2. Римская империя I-IV века………………………………………………...….5

3. Портретное искусство Рима………………………………………………..….6

3.1. Портрет Септимия Севера и Юлии Домны……………..……………….…8

3.2. Классицизм Марка Аврелия Антонина (Каракалла)…...……………..….10

3.3. Особенности портрета Александра Севера………….…………………....12

3.4. Портрет Гая Юлия Вера Максимина. …………………………………..…14

3.5. Подъем портретной пластики. …………………………………………….15

3.6. Портрет императора Галлиена. …………………………………………....17

Заключение…………………………………………………………………...…..21

Приложение………………………………………………………………………23

ВВЕДЕНИЕ

Древние народы и цивилизации оставили нам богатое наследство. Античное искусство, родившееся в Древней Греции и Древнем Риме, послужило родоначальником всего последующего западного искусства. Слово "античный" происходит от латинского "антиквус", что в переводе на русский означает "древний". Впервые термин "античность" был использован примерно в XV веке в Италии, во время формирования новых настроений эпохи Возрождения.

На протяжении всей эпохи античности укреплялось представление об античном искусстве, античной культуре в самом широком проявлении как об идеальном, недостижимом образце для подражания. Античные греческие и римские произведения привлекали мастеров эпохи Возрождения не только как образчики высочайшего мастерства, но и своей идеологической подоплекой, возвышающей образ человека и утверждающей высочайшую ценность свободы. Таково было великое мировоззрение античности.

1.Римская республика IV-I века до н. э.

Римской республикой называют эпоху Древнего Рима с IV по I века до нашей эры, для которой была характерна олигархическая форма управления государством. Фактическая власть сосредоточилась в руках сената и консулов.

Археологические раскопки, проведенные в середине XIX века, показали, что наиболее ранние поселения на территории Рима датируются X веком до нашей эры. Фактически же статус города Рим получил двумя столетиями позже, когда два самых многочисленных племени, заселявших пойму реки Тибр, объединились в единую городскую общину.

С этого времени начинается эпоха правления Рима царями-этрусками. В конце VI века до нашей эры этруски были изгнаны с большей части территории Италии, в том числе и из Рима. Именно этот момент и является точкой отсчета Римской республики.

В течение трех столетий Рим находился под управлением монархов-патрициев, однако в III веке до нашей эры власть в результате нескольких переворотов перешла к нобилитету (группе римских аристократов). Во время их правления происходит окончательное подчинение этрусков. В течение последующего столетия Рим подчиняет своему влиянию крупнейшие античные центры - Карфаген и Афины. "Римляне покорили своей власти почти весь известный мир. - писал во II веке до н. э. выдающийся греческий историк Полибий, - и подняли свое могущество на такую высоту, какая немыслима была для предков и не будет превзойдена потомками".

Как это часто бывало в античной истории, завоеватели перенимали и интегрировали культуру подчиненных народов. Это произошло и с Римом: огромное влияние на культуру и искусство последнего оказали этрусские и греческие традиции и художественные школы. У этрусков римские правители переняли также и социальное устройство (в частности, деление граждан на сословия - касты) и военную организацию. Фактически, до конца II века до нашей эры этрусская культура оказывала доминирующее влияние на развитие Рима.

С другой стороны, огромным оказалось влияние и эллинской культуры. Римский поэт Гораций говорил: "Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, в Лаций суровый внеся искусства..." Достаточно упомянуть, что греческий язык становится языком высшего сословия.

2. Римская империя I-IV века

Официально период Римской империи начинается c 30/27 до нашей эры после окончательного подчинения первым императором Октавианом Августом племен Северо-Западной Испании.

С установлением на территории Средиземноморья Римской империи изменилась социальная роль искусства, перед которым теперь встала задача поддержки культа императорской личности, приравненной к божеству. Идеологию того периода прекрасно выразил римский поэт Вергилий: "Вот твое, римлянин, будет искусство. Помни, что ты должен народами править, им устанавливать мир, слабых щадить и укрощать горделивых".

Для искусства Римской империи характерно, прежде всего, создание изображений императора - статуй и портретных работ. Зачастую образцом для подражания служили статуи эпохи Греческой классики. Вообще, влияние греческого искусства приобретает небывалую силу, особенно в конце I века до нашей эры. В греческой скульптуре римские мастера нашли тот пластический язык и те приемы героизации, которые наиболее отвечали требованиям эпохи начала Империи.

Высеченная из мрамора статуя Октавиана Августа прославляет его как полководца и правителя государства. Гордая, величавая поза и выразительный жест руки придают статуе монументальный характер. Плащ эффектно переброшен через руку, жезл символизирует власть полководца. Август облачен в панцирь, который украшают рельефные изображения. Могучая фигура с атлетически развитым телом и обнаженными мускулистыми ногами напоминает статуи греческих богов и героев. У ног Августа скульптор поместил изображение Амура, сына богини Венеры, от которой якобы вел свое происхождение род Августа. Черты лица Августа переданы правдиво, но его облику придано выражение мужественной прямоты и честности, в нем подчеркнуты качества Идеального гражданина, хотя, по свидетельствам историков, Август был осторожным и жестоким политиком.

3. Портретное искусство Рима

Третий век в истории Римского государства был временем глубокого кризиса всей рабовладельческой системы. Первые признаки кризиса появились уже во второй половине II века н.э., сначала в районах с наиболее развитым рабовладением, прежде всего в Италии, затем кризис охватил всю территорию империи. Социальный смысл кризиса заключался в разложении класса рабовладельцев и выделении крупных земельных собственников (из сословия сенаторов), которым было выгоднее использовать в качестве рабочей силы свободное население.

В их хозяйствах постепенно складываются черты будущего феодального уклада. Интересы их противоречили интересам городов с преобладающим слоем средних и мелких рабовладельцев, бывших опорой власти императоров; последние стремились поддержать города и систему рабовладельческого хозяйства, на которой они основывались. При этом они опирались на армию, которая теперь все больше становится не только военной, но серьезной социально-политической силой.

Борьба различных группировок, стремившихся к выдвижению угодных им императоров, привела к чрезвычайно частой смене правителей, сопровождавшейся ожесточенными внутренними войнами. Упадок городов ухудшил положение городской бедноты.

Обострившиеся социальные противоречия привели к напряженной классовой борьбе, к все учащающимся восстаниям городских низов, рабов и колонов. Ослаблением Римской империи, вызванным внутренними неурядицами, не замедлили воспользоваться покоренные Римом племена, стремившиеся отделиться от центральной власти и образовать самостоятельные государства.

Кризис Римского государства, достигший наибольшей глубины в середине III века н.э., привел к ослаблению связей между разными частями государства, к упадку торговли и ремесла. Нарушились привычные устои жизни, люди стали подозрительны и озлоблены, недоверчивы по отношению друг к другу. Старые религиозные представления перестали удовлетворять смятенные умы, искавшие утешения в новых, пришедших с Востока мистических культах. Особенное распространение в III веке получает христианство, обещавшее взамен исполненной невзгод земной жизни вечное потустороннее блаженство.

Возникшее как религия беднейших слоев населения, христианство, проповедовавшее безоговорочное подчинение власть имущим, скоро проникает в среду высших классов общества. В то же время в своем стремлении укрепить устои империи и восстановить ранее существовавшее положение, значение городов в противовес новым нарождающимся силам римские императоры III века н.э. пытаются восстановить старую римскую религию и организуют жестокие преследования христиан, как наиболее сильных ее противников.

Последние крупные гонения на христиан, распространившиеся на всю территорию империи, были в 250 и 257 годах, при императорах Деции и Валериане. Однако они не имели ожидаемого успеха и, скорее, способствовали укреплению христианской религии, к которой неизменно возвращались после прекращения гонений все отступники.

Новые условия жизни, новые представления нашли выражение в искусстве, прежде всего в портрете. Классицизирующий портрет эпохи Антонинов не мог удовлетворить смятенного и озлобленного, ищущего утешения в экзальтации религии или в культе грубой силы человека нового времени. Создаются новые типы портретов, с предельной правдивостью и остротой раскрывающие характеры людей, их отношение к действительности.

Борьба художественных течений и поиски нового выразительного языка придают портрету III века исключительный интерес. Для его изучения еще большее значение, чем в предшествующие периоды, имеют портреты императоров, так как они хорошо датированы, а их иконография подтверждается изображениями на монетах .

Портреты частных лиц еще не изучены полностью. Естественно, что новое направление формируется далеко не сразу. В этом отношении особый интерес приобретают портреты начала рассматриваемого периода, времени Северов.

Римляне внесли свой вклад в развитие скульптуры, именно портретные статуи получают доминирующее значение, и именно в них проявилось своеобразие римского искусства. Римлянами были созданы тип статуи "тогатус", изображавший оратора в тоге, и бюсты, отличавшиеся суровой простотой и отточенной правдивостью образов. Во II-I вв. до н.э. были созданы такие превосходные работы, как "Брут", "Оратор" бюсты Цицерона и Цезаря. Сохранилось множество великолепных портретных статуй, бюстов, рельефных изображений, реалистически передающих черты императоров, военачальников, поэтов, философов и др.

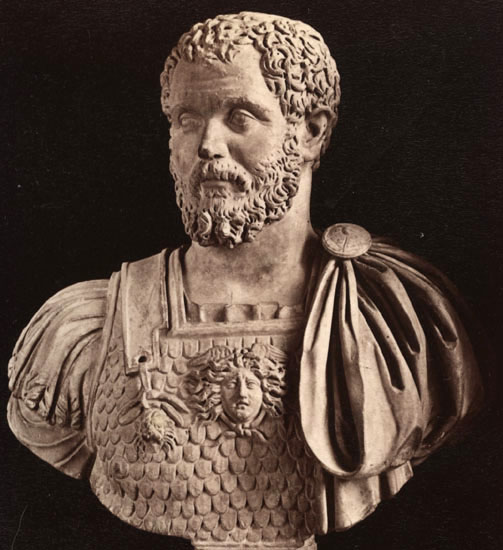

3.1. Портрет Септимия Севера и Юлии Домны.

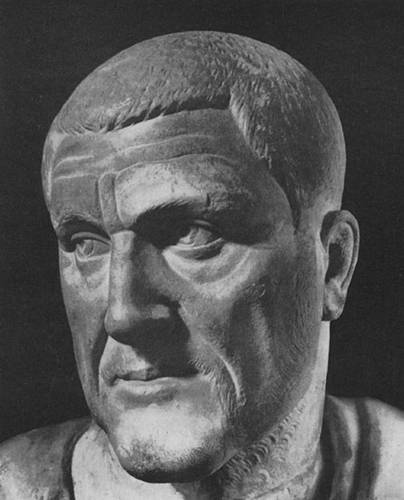

До нашего времени дошло довольно много портретов Септимия Севера (рис1). Он родился в Лептис Магна, в Северной Африке, выдвинулся на военной службе и был одним из самых выдающихся императоров конца II – начала III века.

По свидетельствам древних историков, это был человек с сильной волей, храбрый и жестокий. Элий Спартиан рассказывает, с какой жестокостью он расправлялся со своими соперниками Нигером и Альбином и их сторонниками, но, с другой стороны, отмечает и положительные его черты как правителя: «Север отличался не только неумолимостью по отношению к преступлениям, но и особым умением выдвигать способных людей» .

Достаточно много времени он отдавал занятиям философией и ораторским искусством и отличался необыкновенным рвением к наукам; ...с одной стороны, он казался чрезвычайно жестоким, а с другой – чрезвычайно полезным для государства» (Элий Спартиан, Север). Север вел удачные войны на Востоке и в Британии. Как основатель новой династии, Септимий Север старался внешне походить на «законных» императоров из дома Антонинов, пользовавшихся популярностью.

В своих портретах он видимо, ценил благообразие и импозантность. Его портрет в Мюнхенской глиптотеке во многом напоминает изображения императоров из династии Антонинов. Лицо с неправильными мягкими чертами обрамлено густыми вьющимися волосами и небольшой кудрявой бородкой. Гладкая, тонко моделированная поверхность кожи сочетается с шероховатой фактурой волос, выполненных с обильным применением бурава. Этот портрет еще полностью примыкает к портретам Антонинов. В нем есть эффектность, декоративность, поверхность трактована в живописной светотеневой манере. В то же время его кроткое, грустное выражение не вяжется с образом императора, охарактеризованным выше.

В римских портретах трактовка бюста, а также характер одежды являлись средствами усиления художественной выразительности образа. В этом портрете Септимия Севера свободная постановка головы, широкие плечи и грудь, а также глубокие складки одежды подчеркивают пространственное построение, монументальность и живописность бюста, усиливают впечатление парадности и импозантности. Три локона, спускающиеся на лоб, придают Септимию Северу сходство с изображениями бога Сераписа, культ которого был широко распространен на родине императора и далеко за ее пределами .

Другие дошедшие до нас портреты Септимия Севера близки к мюнхенскому. Возможно, художникам было предписано придерживаться определенного образца. Если изображения Септимия Севера еще можно рассматривать в круге искусства поздних Антонинов и в трактовке их мало нового, то женские портреты этого периода содержат в себе новые черты.

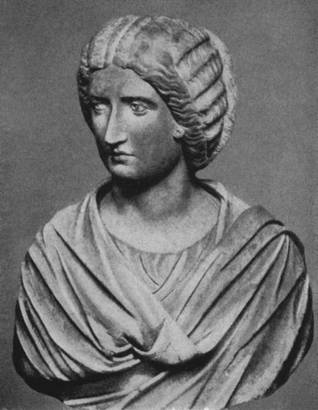

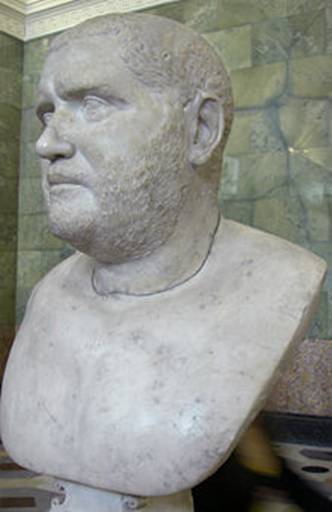

Их создатели стремились выделить наиболее характерное в лице, причем поиски направлены были на усиление выразительности образа, особенно в портретах жены Септимия Севера Юлии Домны. Юлия Домна (рис 2), дочь Бассиана, жреца бога солнца Элагабала в Эмесе, в Сирии, была одной из интереснейших женщин того времени. Жестокая, властная, она отличалась блестящим умом и выдающейся красотой. Будучи императрицей, она способствовала проникновению в Рим восточных влияний в области философии и культуры.

Жизнь ее, полная драматических событий – слава, власть и трагический конец (она стала женой своего пасынка Каракаллы и после его убийства покончила с собой), – характерна для этой эпохи. Облик императрицы запечатлен в ряде портретов. Портрет Юлии Домны из Капитолийского музея в Риме отличается от рассмотренного нами портрета Септимия Севера более индивидуальной передачей характерных особенностей образа.

Крупные черты лица, густые волосы на прямой пробор обрамляют лоб и спускаются на уши, сзади масса волос уложена на затылке в виде широкого плоского узла. Эта прическа характерна для конца II – начала III века. Выражение глаз и рта Юлии передает состояние какого-то внутреннего беспокойства и озабоченности, умеряемых внешними формами парадного портрета: свободной постановкой головы, строгостью сложной прически, глубокими складками одежды на груди.

Детально проработанная поверхность волос и складок одежды, драпирующей бюст, контрастирует с гладкой поверхностью лица. В этом портрете выражена твердость и властность натуры Юлии Домны, смягченная высокой внутренней культурой.

Другой бюст Юлии Домны (рис 3) из Мюнхенской глиптотеки построен по тому же принципу выделения наиболее характерного в лице, как и портрет Капитолийского музея, но превосходит его по художественным качествам. Лицо обрамлено тяжелой массой волос, разделенных прямым пробором, спускающихся волнами, закрывая уши и часть щек; сзади волосы сложены плоским пучком на затылке. Довольно низкий широкий лоб, густые сросшиеся брови придают облику индивидуальный характер. Взгляд больших миндалевидных глаз, обращенных влево, недоверчив и печален. Небольшой рот плотно сжат, хотя в тонком рисунке губ сохраняется как будто отблеск улыбки. Этот образ приковывает внимание зрителя своей внутренней одухотворенностью и справедливо может быть отнесен к лучшим портретам начала III века.

В этих произведениях все внимание мастера обращено на выразительность лица; волосы, как рама, только выделяют его. Усиливаются элементы графичности: брови изображаются насечками и плотная масса волос расчленяется глубокими врезанными линиями. Особенную важность приобретает исполнение глаз с помещенными под верхним веком зрачками. Эти новые художественные приемы усиливают экспрессию портрета.

В портретных статуях первой половины III века сохраняются традиции предшествующего периода: поиски новых решений образа сосредоточиваются в изображении головы и лица и сочетаются с фигурой, выполненной в классических формах, восходящих к греческим статуям V–IV веков до н.э

3.2. Классицизм Марка Аврелия Антонина (Каракалла).

Если в женских портретах эпохи Северов появляются новые черты, то особенно яркое воплощение новый стиль получил в портретах сына и преемника Септимия Севера, Марка Аврелия Антонина (рис 4), прозванного Каракаллой (211–217 гг. н.э.). Он получил имя Каракаллы от названия спускающегося до пят одеяния, которое он раздавал народу (Элий Спартиан, Антонин Каракалла). Он любил походы и солдат, мечтал о мировом господстве, о славе Александра Македонского. Но властолюбие, непомерная жадность, жестокость и подозрительность Каракаллы создали ему репутацию одного из самых мрачных тиранов. «Жесточайший человек... братоубийца и кровосмеситель, враг отца, матери и брата...» так характеризует Каракаллу историк начала IV века н.э. (Элий Спартиан, Антонин Каракалла) .

В портрете Каракаллы из Государственных музеев Берлина запечатлен образ человека сильного, злобного и преступного. Сдвинутые брови, изборожденный морщинами лоб, подозрительный исподлобья взгляд, чувственные губы поражают силой характеристики. Крепкая голова посажена на толстую мускулистую шею. Крутые завитки волос плотно прижаты к голове и подчеркивают ее круглую форму.

Они не имеют декоративного характера, как в предшествующий период. Передана легкая асимметрия лица: правый глаз меньше и помещен ниже левого, линия рта скошена. Скульптор, создавший этот портрет, владел всем богатством виртуозной техники обработки мрамора, которой обладали мастера позднеантониновского времени; все его умение было направлено на создание произведения, передающего с предельной выразительностью физические и психические особенности личности Каракаллы.

Отказ от сложившихся в эпоху Антонинов типов портретов, в которых всегда наличествовал элемент идеализации, тенденция к беспощадной правдивости, стремление найти и передать самую сущность портретируемого, обнажить ее, не останавливаясь перед ее порою отрицательными и даже отталкивающими чертами, – таковы особенности нового направления в скульптурном портрете начала III века н.э.

Подобное разоблачающее изображение, как портрет Каракаллы, могло возникнуть в период жестокой борьбы, происходившей в то время, когда успех зависел только от личных качеств человека, а идеалы долга, чести и благородства, в которые рядились деятели I и II веков, отпали, как ненужная мишура. Теперь беспощадно правдивый образ служил для утверждения личности императора так же, как раньше этой цели служили идеализирующие портреты. Для начала III века характерно разнообразие в решении проблем выразительного реалистического портрета.

Развитие портрета III века н.э. отличается противоречивостью, отражающей сложный характер исторического развития Римской империи этого периода. При общем стремлении к повышенной выразительности и правдивости в III веке наблюдается своеобразное «возрождение» живописных тенденций скульптурного портрета эпохи Антонинов, примером чего является бюст императора Элагабала (218–222 гг. н.э.) ,хранящийся в Вальядолиде (Испания). (рис 5)

Фигура Вария Авитуса Бассиана, прозванного Элагабалом, внука сестры Юлии Домны, Юлии Мезы, была необычной на троне римских императоров. Несмотря на свою молодость – ему было четырнадцать лет, – он был жрецом бога солнца Элагабала в Эмесе, в Сирии, – эта должность была наследственной в его семье. Благодаря интригам его бабки и матери легионеры, недовольные правлением императора Макрина, убийцы Каракаллы, занявшего его место, свергли его и провозгласили императором Элагабала, считавшегося незаконным сыном Каракаллы. Он принес в Рим, наряду с сирийским культом бога солнца, которому стремился подчинить все старые римские культы, восточные обычаи и нормы поведения. По жестокости и порочности он далеко превзошел всех своих предшественников .

Расточительный и распущенный образ жизни Элагабала, открытое пренебрежение римскими порядками и традициями вызвали возмущение всех слоев римского общества. В 222 году Элагабал был убит, императором был провозглашен его двоюродный брат Александр Север, правивший с помощью своей матери Юлии Маммеи. Время правления Александра Севера характеризуется стремлением примириться с сенатом и аристократией Рима, роль которых в это время значительно усиливается.

В писаниях сочувствующих им авторов Александр Север наделяется всеми добродетелями, физическими и духовными, противопоставляется его предшественнику Элагабалу.

Однако практиковавшаяся им политика уступок крупным землевладельцам вызвала недовольство части армии, усилившееся в результате неудач в войне с германцами, и в 235 году этот последний представитель династии Северов был убит солдатами в Галлии.

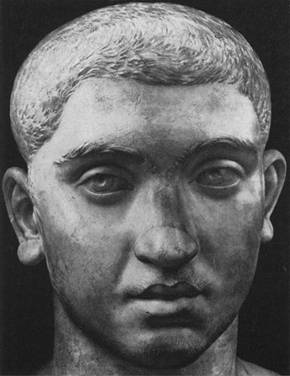

3.3. Особенности портрета Александра Севера.

С точки зрения развития римского искусства период правления Александра Севера (рис 6) интересен тем, что именно в его время окончательно вырабатывается тот новый тип портрета, предпосылки которого наметились при Каракалле. Классицизм Антонинов не мог удовлетворить художников этой эпохи, когда обнажились все противоречия, разрушавшие римское общество, прикрытые ранее иллюзией процветания империи .

Одним из узловых памятников этого периода, в котором новые художественные искания отразились с особенной силой, является портрет молодого Александра Севера, хранящийся в Лувре.

Он изображен очень юным, с крупными чертами лица, круглой головой, широким лбом, густыми бровями, с юношески пухлыми губами и небольшим подбородком. Передача структуры головы и лица понимается как первоочередная задача мастера.

Волосы изображены сплошной густой массой; отдельные мелкие пряди обозначены насечками. Такая трактовка волос появляется впервые. Очень индивидуальны большие уши с отогнутыми мочками. Глаза помещены в глубоких орбитах. Лепка головы и лица говорит о том, что скульптор остро ощущает пластичность образа.

Исполнение портрета Александра Севера представляет собой полный контраст с изощренной техникой портрета Элагабала. Оно отличается более обобщенной трактовкой поверхности и структуры лица, схематизированная передача волос подчеркивает интерес к лицу, акцентирует его. Суровая простота стиля изображения придает большую выразительность образу.

Этот портрет соответствует представлению об Александре Севере как об идеальном государе, каким его рисует Элий Лампридий, его биограф: «Телом он был таков, что кроме привлекательности и мужественной красоты, каким мы и доныне видим его в статуях и на картинах, он отличался еще крепостью, соединенной с военной выправкой, и здоровьем человека, который знает свою силу и всегда заботится о ней. Кроме того, он был любим всеми людьми; некоторые называли его благочестивым, а все – безусловно безупречным и полезным для государства» (Элий Лампридий, Александр Север) .

В портретах второй четверти III века н.э. преобладает строгое, даже суровое выражение – это как бы отпечаток, накладываемый эпохой на человеческие лица.

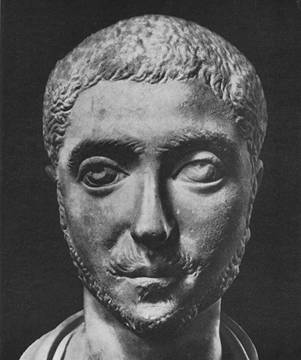

Портреты Александра Севера в Лувре знакомят нас с новыми стилистическими приемами, выработанными скульпторами того времени для усиления выразительности образа. Но тогда же в скульптурном портрете появляются в зародыше и другие черты, получающие полное развитие значительно позже. В этом отношении интересен портрет Александра Севера в Капитолийском музее в Риме (рис 7).

В произведениях римских авторов Александр рисуется человеком образованным, увлеченным философией и правом. Он был близок к философу Оригену из Александрии и интересовался различными мистическими учениями и религиями. Элий Лампридий рассказывает: «...в помещении для ларов у него стояли изображения обожествленных государей, только самых лучших, избранных, и некоторых особенно праведных людей, среди которых был и Аполлоний, а также... Христос, Авраам, Орфей и другие подобные им» (Элий Лампридий, Александр Север) .

Хотя имя Христа, возможно, является позднейшей вставкой, так как искусство III века н.э. не знало его изображений, но все же этот рассказ, подтверждаемый и другими местами жизнеописания Александра Севера, составленного тем же автором, отражает характерное для III века стремление найти смысл жизни, обрести в духовном мире, в религии твердую опору среди неустойчивости, тревог и волнений реальной действительности.

Знаменательно свойственное не только Александру Северу обращение к самым различным культам, желание найти какой-то идеал. Эта сторона его образа нашла свое отражение в капитолийском портрете. Преувеличенно большие глаза с остановившимся взглядом на худом неподвижном лице; маленький рот, как бы подчеркивающий величину глаз. Волосы, образующие плотную массу, обрамляют лоб. Небольшая полоска волос, проходящая от висков вдоль щек, сливается с короткой бородкой, исполненной неглубокими врезами. Обобщенная моделировка лица сочетается с графической трактовкой волос, усов и бороды, в ней впервые намечаются орнаментальность, некоторая условность изображения, приобретающие в дальнейшем характер схемы.

Индивидуальные черты в капитолийском портрете Александра, безусловно, сохранились, но ими не ограничено внимание художника; в первую очередь он хочет подчеркнуть одухотворенность, духовную значительность портретируемого. Может быть, здесь заключен намек на принадлежность императора к высоким духовным сферам, недоступным обычному человеку. Однако эти черты, впервые появляющиеся именно в этом бюсте Александра Севера, не получили сразу широкого распространения в римском искусстве III века; ближайшие по времени портреты продолжают линию луврского бюста этого императора, создавая выразительные реалистические образы, совершенствуя новые стилистические приемы, выработанные римскими скульпторами .

Многие произведения III века вызывают в памяти портреты поздней Республики. Это сходство основывается на общности исходных позиций скульптора, стремящегося к точной фиксации всех особенностей лица портретируемого. Но портрет III века стоит на гораздо более высокой ступени развития.

В задачу художника III века входит не только точная фиксация внешнего облика, но и раскрытие внутреннего образа человека, его психологического состояния. Поэтому портреты периода «солдатских» императоров, которые по силе выражения можно назвать непревзойденными человеческими документами, ценнейшими свидетельствами эпохи, представляют одну из вершин римского портретного искусства.

3.4. Портрет Гая Юлия Вера Максимина.

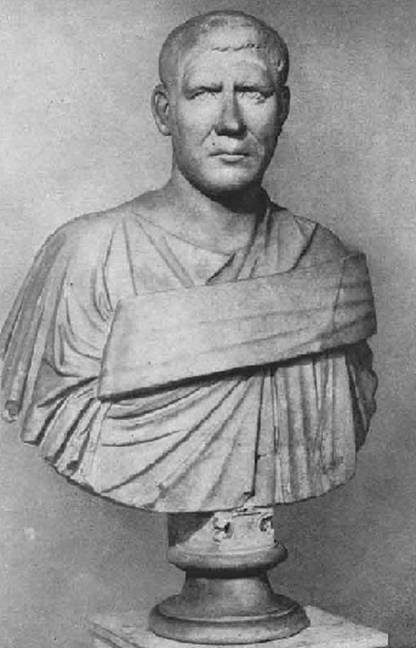

Интересен портрет императора Гая Юлия Вера Максимина (рис 8), прозванного Фракийцем (235–238 гг. н.э.; Рим, Капитолийский музей), первого варвара на императорском троне, сменившего последнего представителя династии Северов.

Как историческая личность Максимин представляет большой интерес. Источники почти ничего не сообщают о его политике, кроме того, что он истреблял богатых и знатных людей, обогащая за их счет своих солдат .

Таким он и изображен на портрете Капитолийского музея. У него большое лицо, характерные, грубые, некрасивые черты, длинный подбородок. Волосы стали короче, они плотно прилегают к голове, подчеркивая ее крепкую форму. Отдельные пряди обозначены короткими насечками. Две глубокие горизонтальные морщины перерезают лоб. Брови слегка сдвинуты, образуя поперечную складку на переносице и две резкие вертикальные морщины над ней. Глаза прячутся под нависающими бровями. Радужная оболочка обозначена врезанной линией, зрачок, имеющий форму сердцевидного углубления, помещен ближе к верхнему веку, что придает особую пристальность взгляду.

Портрет Максимина Фракийца создан талантливым скульптором и обладает большой силой эмоционального воздействия. Максимин воспринимается как человек, умудренный большим житейским опытом, усталый и сумрачный. Портрет говорит о неримском, варварском происхождении Максимина. Однако мастер, показывая этнические особенности внешности – продолговатое лицо с крупными грубыми чертами, глубокие орбиты глаз, прямые волосы, – не останавливается на этом и поднимает образ, подчеркивая в нем черты общечеловеческие.

Бюст Максимина, несомненно, является одной из вершин римского реалистического портрета III века н.э. В нем окончательно выкристаллизовывается свойственный этому периоду стиль, впервые наметившийся еще в портрете Каракаллы и получивший дальнейшее развитие в изображениях времени Александра Севера. Лаконизм, отказ от второстепенных деталей, акцент на выразительности лица, лепящегося крупными четкими массами, позволяют создать запоминающиеся образы суровых людей жестокой, изобиловавшей волнениями эпохи.

Из сохранившихся портретов Пупиена и Бальбина (рис 10) особенный интерес представляет портрет последнего, очень характерный для 30-х годов III века .

Как и в образе Максимина, здесь беспощадно обнажена внутренняя сущность портретируемого. Тяжелая круглая голова на короткой толстой шее, жирные щеки, заплывшие маленькие глазки с беспокойным выражением, большой полуоткрытый рот, густая масса коротких волос и покрытые щетиной небритые щеки создают образ человека, утратившего душевное равновесие.

Мастерская передача фактуры лица сочетается с графическим характером исполнения волос и бороды; шероховатая поверхность волос противопоставлена легкой полировке лица. Как и в других портретах того времени, мы сталкиваемся с острореалистическим изображением, с достоверной передачей самого главного в образе, как его уловил и понял художник.

В довольно многочисленных портретах Гордиана III (238–244 гг. н.э.) (рис 11) реалистическая передача индивидуальных черт сочетается с некоторой идеализацией образа.

Один из лучших находится в Национальном музее в Риме; он очень важен для понимания общего хода развития искусства скульптурного портрета III века в Риме.

При вполне достоверной передаче продолговатой головы Гордиана, его больших глаз, полных губ своеобразного рисунка и глубокой ямочки на подбородке в этом портрете в трактовке волос, бровей, двух вертикальных морщин на лбу появляются элементы подчеркнуто правильной симметрии – первые, еще едва заметные признаки отхода от реалистического искусства, превращения живого изображения в орнаментированную схему. Однако это явление лишь намечается в некоторых портретах того времени; для большинства из них характерны острая выразительность, отсутствие идеализации, составляющие их отличительную черту.

3.5. Подъем портретной пластики.

В 30–40-е годы III века портретная пластика достигает наивысшего подъема реалистического экспрессивного стиля, который зародился еще в эпоху Северов.

К лучшим произведениям относится портретная статуя мальчика в тоге, хранящаяся в собрании скульптуры в Дрездене (рис 12). Это, по-видимому, посмертное изображение одного из членов императорской фамилии. Сохранилась только верхняя часть статуи. Мастер изобразил большеголового подростка, во взгляде которого, кажется, читается вопрос и недоумение.

Торжественная одежда и печальное лицо напоминают о смерти. Этот портрет выполнен в строгом стиле, мастер заменяет живописную массу волос скупыми насечками и мягкие складки одежды – жесткими, как бы накрахмаленными складками.

Привлекает внимание контабуларий – твердая поперечная складка тоги, которая появляется на скульптурах, изображающих знатных людей. Эта складка, состоящая из нескольких слоев ткани, — входит в моду во второй четверти III века как знак принадлежности к очень высокому роду. Ее плоскостная, линейная трактовка контрастирует с реалистическим образом портретных изображений. Можно думать, что это первый симптом будущего плоскостно-графического стиля в изображении одежды, который развивается во второй половине III века.

В 244 году префект претории Марк Юлий Филипп, прозванный за свое происхождение Аравитянином, сверг Гордиана III и был провозглашен императором.

До нашего времени дошло около десяти портретов Филиппа Аравитянина, хранящихся в крупнейших музеях мира.

Один из лучших – портрет, находящийся в Эрмитаже. Изображен сильный крупный человек с простым, грубым лицом (рис 13).

Его большая, почти прямоугольная голова и мускулистая шея покоятся на широких плечах. Туника и тога образуют множество разнонаправленных глубоких складок. Величина бюста придает портрету торжественный и импозантный характер. Такое решение бюстов характерно для второй четверти и середины III века.

Портрет Филиппа Аравитянина стоит в ряду таких превосходных реалистических памятников второй четверти III века н.э., как рассмотренные портреты Максимина Фракийца, Бальбина и других. Та же лепка формы крупными скульптурными массами, акцентирование основных черт лица за счет отказа от всех второстепенных деталей. Волосы даны общей массой, расчлененной множеством прямых насечек, создающих впечатление густых коротких прямых волос. Они хорошо подчеркивают форму черепа.

Скульптор показал бугроватый лоб, изборожденный глубокими морщинами, сильно выдающиеся надбровные дуги, сдвинутые брови, образующие вертикальные морщинки над переносицей. Хорошо проработаны скулы, подчеркиваемые впалыми щеками. От широкого носа вниз, к углам рта проходят глубокие складки.

Большую роль в усилении эмоционального воздействия портрета играет сопоставление ярко освещенных и затененных частей скульптуры. Оно оживляет образ и подчеркивает его структуру. Портрет очень индивидуален, характерные черты личности Филиппа Аравитянина переданы с большим мастерством. Он производит впечатление человека, который верит только в свои собственные силы, изображен настороженным, ожидающим опасностей, угрожающих ему отовсюду, и готовым отразить их.

Эти черты неуверенности, тревоги, характеризующие общую обстановку, сложившуюся в Римской империи, наиболее яркое воплощение получили в трагическом портрете Траяна Деция (рис 14), римского полководца, восставшего против Филиппа Аравитянина и после его убийства ставшего в 249 году императором.

Траян Деций был сенатором, приверженцем староримских идеалов и добродетелей, темпераментным человеком, вел энергично войну с готами и пал в бою в 251 году. В портрете, хранящемся в Капитолийском музее, мастер подчеркивает морщины и складки на лице, глубоко сидящие глаза, старческий рот. Форма головы, трактовка висков, щек, бороды и волос — менее выразительны, они являются как бы фоном, обрамлением тоскливо смотрящих вдаль глаз.

Стилистические средства исполнения, примененные в портрете Траяна Деция, – те же, что в предшествующих; это одно из позднейших и наиболее выразительных произведений направления, господствовавшего в римском скульптурном портрете во второй четверти III века н.э., направления, характеризующегося стремлением к беспощадно правдивой, но обобщенной, лишенной детализации передаче внешнего облика портретируемого, к раскрытию его внутренней жизни.

В то же время в этих памятниках заметны черты сознательной стилизации, подчеркивание графических элементов, фронтальности и плоскостности – черты, которые получат дальнейшее развитие в скульптуре конца III и особенно IV века н.э.

В трактовке фигур также ощущается нарастание статичности. Фигуры тогатусов становятся все более жесткими и графичными. Для портретных статуй, как и для рассмотренных выше бюстов, характерны широкая поперечная складка — контабуларий, а также большая вертикальная складка, идущая от левого плеча вниз, подчеркивающая высоту фигуры и симметричность ее построения.

Ход развития портрета, так четко наметившийся в описанных выше произведениях, в начале третьей четверти III века был прерван кратковременным возрождением классицизирующих тенденций.

В середине и третьей четверти III века кризис Римской империи продолжался и углублялся. Постоянная смена императоров и сопровождающие ее междоусобные войны, отпадение провинций, ослабление внешнего могущества империи, усиление налогового бремени, обострение внутриклассовой борьбы, социальные восстания – вот основные явления, определившие жизнь Римского государства в это время. В области изобразительного искусства было создано мало произведений. Строительство городов, создание монументальной скульптуры было сведено до минимума.

3.6. Портрет императора Галлиена.

Годы правления Галлиена (253–268 гг. н.э.)– переломные в истории рабовладельческого общества, когда была предпринята последняя активная попытка отстоять интересы мелких и средних рабовладельцев и земельных собственников против интересов крупных частных землевладельцев. П. Лициний Эгнаций Галлиен (Рис 15) был соправителем своего отца, императора Валериана (253–260 гг.), управлял западными провинциями; в 260–268 годах стал единственным правителем Римской империи после пленения Валериана персами. Это была яркая и интересная фигура. Его активная политическая деятельность вызывала острую реакцию в различных кругах общества, что отразилось в противоречивых оценках его личности и политики историками разных лагерей.

Император Галлиен был образованным человеком, другом философа Плотина и покровителем искусства. Возможно, что портреты середины III века не отвечали художественным вкусам императора Галлиена, чем объясняется обращение художников к классицизму. Этот поворот в искусстве, быть может, следует объяснить и тем, что в правление Галлиена, когда происходила последняя серьезная попытка отстоять старый порядок в Римском государстве, появилась потребность в положительных идеальных образах в искусстве и беспощадная правда портретов времени «солдатских» императоров перестала отражать умонастроение эпохи.

Прекрасные образцы классицистического направления времени Галлиена – портреты самого императора. Лучший из них – портрет Национального музея был найден в Доме весталок на Римском форуме.

Облику императора придан возвышенный, несколько романтический характер. Густые волосы и короткая бородка обрамляют лицо, поверхность которого моделирована очень тонко. Выразителен несколько таинственный взгляд больших глаз, затененных сдвинутыми густыми бровями. Трактовка длинных волнистых прядей волос и бороды, состоящей из тугих коротких локонов, близка к позднеантониновским и раннесеверовским портретам. В постановке резко повернутой головы ощущается сходство с эллинистическими портретами, для которых характерны динамичность и пространственность построения.

В середине III века искусство времени Антонинов воспринималось уже как классика. Одновременно динамичные формы и светотеневые контрасты, характерные для эллинистической пластики, понимаются римскими скульпторами как созвучные их творческим поискам и заимствуются ими. Мы наблюдали это и раньше. В III веке при Галлиене обращение к эллинизму можно также рассматривать как явление классицизма.

Все особенности галлиеновского портрета сближают его с памятниками скульптурного портрета, создававшимися в это время в Греции, ставшей римской провинцией Ахайей. Для первых веков новой эры характерно слияние римской и греческой культуры, причем специфические особенности искусства Греции не исчезают, но теряют самостоятельное значение, внося своеобразные оттенки в трактовку образов не специфически греческих, но греко-римских.

По преданию, первые скульптуры в Риме появились при Тарквинии Гордом, который украсил глиняными статуями по этрусскому обычаю крышу построенного им же храма Юпитера на Капитолии.

Первой бронзовой скульптурой была статуя богини плодородия Цереры, отлитая в начале V в. до н. э. С IV в. до н. э. начинают ставить статуи римским магистратам и даже частным лицам. Многие римляне стремились поставить статуи себе или своим предкам на форуме.

Во II в. до и. э. форум был настолько загроможден бронзовыми статуями, что было издано специальное решение, по которому многие из них были сняты. Бронзовые статуи, как правило, отливались, в раннюю эпоху этрусскими мастерами, а начиная со II в. до н. э. – греческими скульпторами. Массовое производство статуй не способствовало созданию хороших работ, да римляне к этому и не стремились. Для них самым важным в статуе представлялось портретное сходство с оригиналом. Статуя должна была прославить данного человека, его потомков, и поэтому было важно, чтобы изображенное лицо не спутали с кем-нибудь другим.

На развитие римского индивидуального портрета повлиял обычай снимать с умерших восковые маски, которые затем хранились в главной комнате римского дома. Эти маски выносились из дома во время торжественных похорон, и чем больше было таких масок, тем знатнее считался род. При скульптурных работах мастера, видимо, широко использовали эти восковые маски. На появление и развитие римского реалистического портрета оказала влияние этрусская традиция, которой руководствовались этрусские мастера, работавшие на римских заказчиков.

Для изобразительного искусства этрусков характерен реализм - стремление передать наиболее существенные черты человека. Особенно это заметно в скульптурных портретах этой эпохи, совершенно чуждых идеализации. Именно благодаря этрусскому влиянию римский портрет достиг впоследствии такого совершенства.

В пластическом искусстве I–III вв. продолжает доминировать скульптурный портрет. При Августе под влиянием классических образцов республиканский реализм уступает место некоторой идеализации и типизации, прежде всего в парадном портрете (статуя Августа из Прима Порта, Август в образе Юпитера из Кум); мастера стремятся передать бесстрастность и самообладание модели, ограничивая динамику пластического изображения.

При Флавиях наблюдается поворот к более индивидуализированной образной характеристике, повышенной динамичности и экспрессивности (бюсты Вителлия, Веспасиана, Цецилия Юкунда). При Антонинах всеобщее увлечение греческим искусством приводит к массовому копированию классических шедевров и попытке воплотить в скульптуре греческий эстетический идеал; вновь проявляется тенденция к идеализации (многочисленные статуи Антиноя).

В то же время усиливается стремление к передаче психологического состояния, в первую очередь созерцательности (Сириянка, Бородатый варвар, Негр). К концу II в. в портретном искусстве нарастают черты схематизации и манерности (статуя Коммода в виде Геракла) .

Последний расцвет римского реалистического портрета происходит при Северах; правдивость изображения соединяется с психологической глубиной и драматизацией (бюст Каракаллы). В III в. обозначаются две тенденции: огрубление образа (лаконичная моделировка, упрощение пластического языка) и нарастание в нем внутреннего напряжения (бюсты Максимина Фракийца, Филиппа Араба, Луциллы). Постепенно одухотворенность моделей приобретает отвлеченный характер, что приводит к схематизму и условности изображения.

Этот процесс достигает своей кульминации в IV в. как в портрете (бюст Максимина Дазы), так и в монументальной скульптуре, ставшей ведущим жанром пластического искусства (колоссы Константина Великого и Валентиниана I). В скульптурах того времени лицо превращается в застывшую маску, и только непропорционально большие глаза передают душевное состояние модели.

Период правления солдатских императоров, то есть императоров, опиравшихся исключительно на войско (и часто начинавших свою карьеру простыми солдатами), был временем непрерывных междоусобных войн, внутренних и внешних конфликтов, постоянной насильственной смены правителей, временем крайней неустойчивости политического и экономического положения империи.

Для искусства этого периода характерен начавшийся и быстро нараставший распад реалистического метода. Стиль римского портрета начинает круто меняться. Разрушение канонов античного портрета на первых порах открывало перед художником возможность непредвзятой передачи натуры, – так возникают образы, удивительные по своей характерности, по своеобразной свежести художественного видения. Перед зрителем проходит целая галлерея разнообразных типов. На их лица – злобные, хитрые, порой грубые и тупые, порой свирепые — трагическая эпоха наложила свой отпечаток: эти люди утратили чувство уверенности и проникнуты тревогой.

В портретах рассматриваемого времени постепенно развиваются две тенденции – внешнее огрубление образа и нарастание в нем повышенного духовного напряжения. Соединение этих тенденций в одном портретном образе нарушает его реалистическую целостность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время уже нельзя говорить в отношении Греции и Рима о пластике просто (как это можно было говорить в XVIII или в первой половине XIX в.). Сейчас изучены все предварительные этапы классической пластики, ее долгий и мучительный архаический период. Установлено многовековое разложение этой пластики, давшее в античном мире целый ряд своих собственных специфических стилей.

Рабовладельческая формация создавала в античности живой опыт вещественного и телесного понимания жизни и бытия, она всегда толкала античное сознание и античное творчество именно к пластике, именно к скульптурному воспроизведению всего существующего. Античная пластика только потому и вырастала здесь с такой огромной силой, что она есть вещественно-телесное понимание жизни, а это последнее - самый прямой и самый необходимый результат рабовладельческой формации, понимающей человека именно как физическую вещь, как материальное тело. Без выяснения этого звена связь между рабовладельческой формацией и пластикой останется такой же внешней, номинальной и в лучшем случае чисто синхронической, как и связь между рабовладельческой формацией и античными типами идеализма и материализма.

Литература

1. Янсон Х.В., Энтони Э. Ф Основы истории искусств 1992

2. Бритова Н.Н., Лосева Н.М, Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. - М.: Искусство, 1975 // Интернет-ресурс: www.ancientrome.ru

3. Античное искусство .Скульптурный портрет в Римской империи // Интернет-ресурс: www.antica.lt .

4. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств // Интернет-ресурс: www.bibliotekar.ru

5. Скульптурный портрет в Риме, 2004 // Интернет-ресурс: www.elib.org.ua

ПРИЛОЖЕНИЕ

(рис1) бюст Септимия Севера

(рис2) бюст Юлии Домны

(рис 3) бюст Юлии Домны

(рис 4) Марка Аврелия Антонина

(рис 5) бюст императора Элагабала (218–222 гг. н.э.) ,хранящийся в Вальядолиде (Испания).

(рис 6 )портрет молодого Александра Севера, хранящийся в Лувре.

(рис 7) портрет Александра Севера в Капитолийском музее в Риме

(рис 8) портрет императора Гая Юлия Вера Максимина

(рис 10) бюст Бальбина

(Рис 11) Портрет Гордиана III

(рис 12) статуя мальчика, хранящаяся в собрании скульптуры в Дрездене

(рис 13). Бюст мужчины. Эрмитаж.

(рис 14) портрет Траяна Деция

(Рис 15) Лициний Эгнаций Галлиен

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)