ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

Кафедра «Электроснабжение транспорта »

Расчетно-графическая работа"Расчёт электрической сети 10кВ"

по дисциплине “ Электрические сети ”

Вариант 2-0

Схема 3

Проверил:

Выполнил:

Неугодников

Ю.П.

ст.гр. ЭЭ-313

Емшанов К.О.

Екатеринбург 2015

Реферат В данном расчетно-графической работе всего три 25 страница, 8 и 2 таблицы и одно приложение Электрический расчёт, напряжение, электроснабжение, эксплуатационные расходы, нагрузка, трансформатор, воздушная линия, источник питания, сечение провода, компенсация мощности, подстанция, железнодорожный узел. В расчетно-графической работе приведён электрический расчёт распределительной схемы электроснабжения. На первом этапе были разработаны варианты схем сети, после чего производился выбор числа и мощности силовых трансформаторов, предварительное определение сечений проводов воздушных линий, выполнение экономических расчётов для выбранных вариантов схем, выбор компенсирующих устройств реактивной мощности, описание конструктивного выполнения линии. И в заключение производили выполнение графической части работы. Содержание Введение………………………………………………………………..……………4 1.Исходные данные……………………………………………………………..… 5 2. Разработка вариантов схем сети………………………………………..…6 3. Определение числа и мощности силовых трансформаторов на подстанциях……………………………………………………………………..7 4. Предварительное определение сечений проводов воздушных линий……………………………………………………………………………………8 5.Экономические расчёты вариантов схем сети………………...……16 Заключение……………………………………………………………………....…21 Литература…………………………………………………………………….……22 Приложение А……………………………………………………………….….…23 Введение Целью расчетно-графической работы является получение практических навыков по разработке и проектированию электрических сетей железнодорожного узла, а так же оценка технико-экономических показателей в электрических сетях. В расчетно-графической работе разрабатывается наиболее целесообразный вариант распределительной сети железнодорожного узла. Схема электроснабжения должна отвечать требованиям надёжной работы и в тоже время требовать для своего исполнения меньше оборудования, аппаратов и материалов. Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей производится в соответствии с установленными категориями электроприёмников. В данной расчетно-графической работе используется схема питания от двух независимых источников, затраты на выполнение которой ниже чем при питании от одного источника по двум линиям.Задачи расчетно-графической работы:

- обработка исходных данных;

- разработка вариантов возможных схем;

-определение числа и мощности силовых трансформаторов на подстанциях;

- предварительное определение сечений проводов воздушных линий;

- экономический расчет выбранных вариантов схем.

1. Исходные данныеВариант 20

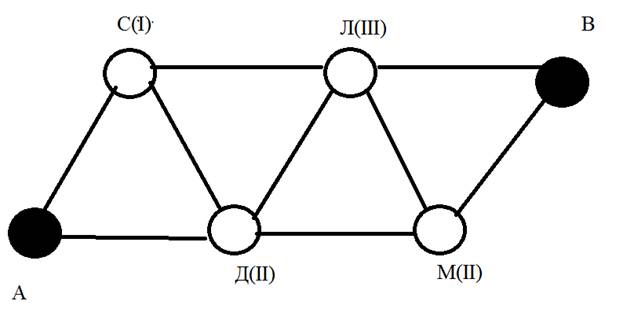

Расчетная схема сети:

Рисунок 1.1- Расчетная схема сети

Длины участков:

l1=4 км;

l 2=1,5 км;

l 3=2 км;

l 4=1 км;

l 5=3 км;

l 6=2,5 км;

l 7=2 км;

l 8=3 км;

l 9=1,5 км.

Стоимость электроэнергии 2,2 руб./кВт ч.

Продолжительность использования максимума активной нагрузки 3500ч/год.

Мощность активной нагрузки:

С=0,5 МВт;

Д=0,4 МВт;

Л=0,6 МВт;

М=0,3 МВт.

Средний коэффициент мощности потребителя:

С=0,88;

Д=0,9;

Л=0,91;

М=0,85.

Категория потребителей:

С - I;

Д - II;

Л - III;

М - II.

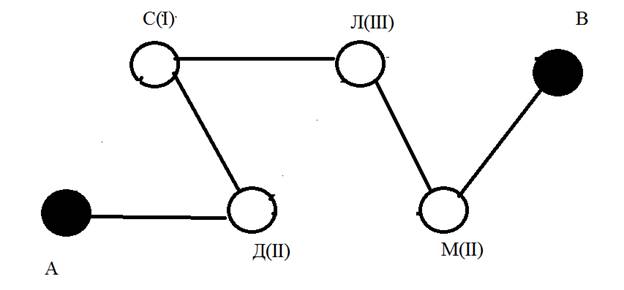

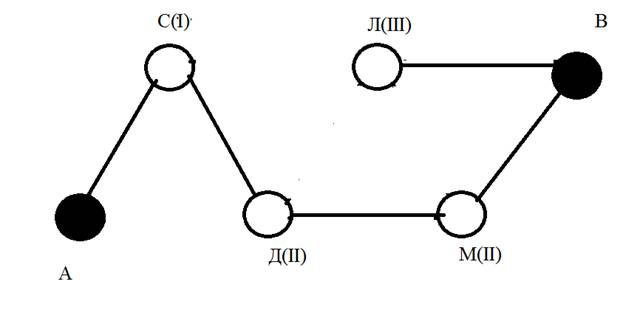

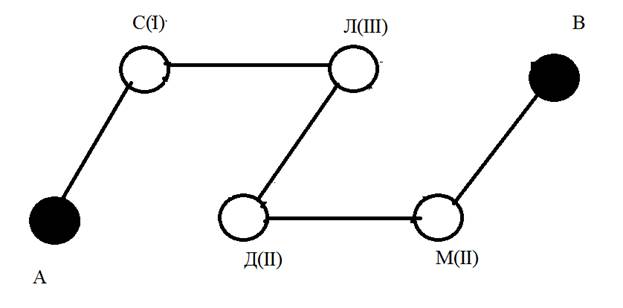

2. Разработка вариантов схем сети

Разработаем несколько вариантов схем электроснабжения потребителей. Для этого начертим в масштабе схему расположения потребителей. Выберем два самых экономичных (по длине проводов) варианта схем сети.

1. L∑= 1,5+3+2,5+2+1=10 км

2. L∑=4+1,5+3+1,5+1+2= 13 км

3. L∑= 4+3+1,5+1+2=11,5км

4. L∑=4+1,5+1,5+3+1 =12 км

4. L∑=4+1,5+1,5+3+1 =12 км

Рисунок 2.1- Разработанные варианты схем

Для расчёта возьмём схему (1) и (3), как самые экономичные

3. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанциях

|

|

||

Для того чтобы определить мощности силовых трансформаторов найдем полные мощности потребителей по формуле:

где Р – мощность активной нагрузки МВт;

cos(φ) - средний коэффициент мощности потребителя, тогда:

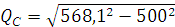

SС = 0,5/0,88=0,5681 МВА;

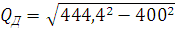

SД = 0,4/0,9=0,4444 МВА;

SЛ = 0,6/0,91=0,6593МВА;

SМ = 0,3/0,85=0,3529 МВА.

Определим мощности трансформаторов.

|

|

||

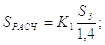

Расчетную мощность трансформатора для потребителей первой и второй категории находим по формуле:

где К1 – коэффициент, учитывающий категорию потребителя;

SЗ - заданная мощность потребителя;

1,4 - коэффициент, учитывающий допустимый перегруз трансформатора на 40%.

Sрасч С = 568,1*1 / 1,4 = 405,8 кВА; (I)

Sрасч М = 352,9*0.8 / 1,4 = 201,6кВА; (II)

Sрасч д =444,4*0,8/1,4=253,9кВА. (II)

Для потребителей третьей категории Sрасч л = SЗ = 659,3 кВА.(III)

Номинальные мощности трансформаторов определяем по каталогу (при условии Sном = Sрасч ). Для потребителя С первой категории устанавливаем два трансформатора ТМ-400/10 номинальной мощностью 400 кВА, для потребителя Д второй категории – ТМ-250/10, для потребителя М второй категории два трансформатора ТМ-400/10, для потребителя Л категории один трансформатор ТМ-1000/10.

4. Предварительное определение сечений проводов воздушных линийСечение проводов определяется из условия получения минимальных ежегодных эксплуатационных расходов по каждой линии.

Для определения экономического сечения провода для схемы № 1, определим мощности на участках линии (рис. 4.1).

Ра+jQа РДС+JQДС РСЛ +JQСЛ РЛМ +JQЛМ РB +jQB

Ра+jQа РДС+JQДС РСЛ +JQСЛ РЛМ +JQЛМ РB +jQB

1,5км

3км 2,5км 2км 1

км

1,5км

3км 2,5км 2км 1

км

РД +JQД РC +JqC РЛ+jQЛ РМ+jQМ

Рисунок 4 1 – схема сети и нагрузок( 1)

|

|

||

Определим нагрузки на каждом элементе схемы.

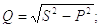

Посчитаем реактивные мощности нагрузок по формуле:

= 269,7 квар

= 269,7 квар

= 193,6 квар

= 193,6 квар

= 273,3 квар

= 273,3 квар

= 197,5квар

= 197,5квар

Т.к. источники питания одинаковы, то

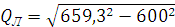

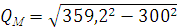

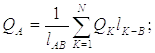

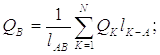

мощности на головных участках находятся по формулам:

Т.к. источники питания одинаковы, то

мощности на головных участках находятся по формулам:

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

где lАВ – длина провода от одного источника питания до другого;

lK-В" – длина провода от к-того потребителя до противоположного источника питания В; тогда:

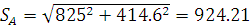

РА = (400*8,5+500*5,5+600*3+300*1) / (10) = 825 кВт;

QА = (193,6 *8,5+269,7*5,5+273,3*3+197,5*1) / (7) = 414,6вар;

РВ = (300*9+600*7+500*4,5+400*1,5)/ (10) = 975кВт;

QВ = (197,5*9+273,3*7+269,7*4,5+193,6*1,5) / (10) = 519,46квар.

Сделаем проверку правильности расчетов:

PА + PВ =S PК ; (4.6)

825+975=400+300+600+500;

1800=1800;

QА + QВ =S QК ; (4.7)

414,6+519,46=193,6+269,7+273,3+197,5

934,1=934,1

Расчеты выполнены правильно.

Определим мощности на линии между потребителями:

PДС +jQДС = PА +jQА – PД – jQД =825 + j 416,6- 400-j193,6 = 425+j132;

PЛМ +jQЛМ = PВ +jQВ – PМ– jQМ=975+ j519,46 - 300 - j197,5=675+j321,96

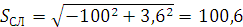

PСЛ +jQСЛ = PС +jQС – PЛ– jQЛ =500+ j 269.7-600- j273.3=-100-j3.6

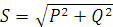

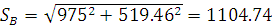

Найдём полные мощности на участках в линии:

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

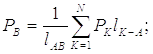

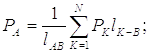

Найдём эквивалентную мощность в линии по формуле:

(4.9)

(4.9)

(4.10)

(4.10)

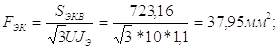

Экономическое сечение проводов рассчитываем по формуле:

(4.11)

(4.11)

где Jэ – экономическая плотность тока, А/мм 2 ;

U – Номинальное напряжение в линии, кВ;

Sэкв – эквивалентная мощность в линии, кВА.

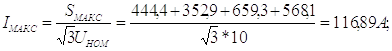

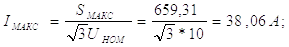

Округляем сечение провода до стандартного значения и получаем провод АС-50 с сечением 116,89 мм2. Проверим провод на допускаемое значение тока. Для этого определим максимальное значение тока протекающего по проводу: следовательно, берем провод АС-50

(4.12)

(4.12)

где Sмакс – максимальная полная мощность на участке линии 10 кВ,

кВА.

IДОП = 220 A для длительно допускаемых нагрузок на провод вне помещений при температуре нагрева провода 70°С и температуре окружающей среды 25°С.

116,89 =IМАКС< IДОП =140, т. е. ток, протекающий по проводу больше допускаемого значения, значит, выбранный провод неудовлетворяет условиям эксплуатации. Следовательно, берем провод АС-50.

Возьмём схему № 3

А РА +jQА РСД+jQСД РДМ+jQДМ РВ +jQВ В РВ +jQВ

А РА +jQА РСД+jQСД РДМ+jQДМ РВ +jQВ В РВ +jQВ

4км 3 км 1,5 км 1 км 2 км

Pc+jQC РД +jQД Р М+jQМ РЛ +jQЛ

Рисунок 4.4 –Схема сети и нагрузок

1)Определим сечение провода на участке от источника А до подстанции B.

А РА +jQА РСД +JqСд РДМ +jQДМ РВ +jQВ В

А РА +jQА РСД +JqСд РДМ +jQДМ РВ +jQВ В

4 км 3 км 1,5 км 1 км

РС +jQС РД+jQД РМ +jQМ

Рисунок 4.6 - Схема сети и нагрузокА-В

Найдём мощности на головных участках по формулам (4.2 – 4.5), тогда:

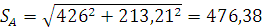

РА= (500*5,5+400*2,5+300*1) / (9,5) =426 кВт;

QА= (252,19*5,5+183,3*2,5+180,27*1) / (9,5) =213,21квар;

РВ=(300*8,5+400*7+500*4) / (9,5) = 774кВт;

QВ=(180,27*8,5+183,3*7+252,19*4) / (9,5) = 402,54 квар.

Сделаем проверку правильности расчетов:

PА + PВ =S PК ;

426+774=500+400+300;

1200=1200;

QА + QВ =S QК ;

213,21+402,54=282,19+183,3+180,27;

615,875=615,75

Расчеты выполнены правильно.

Определим мощности между потребителями:

PСД +jQСД = PА +jQА – PМ – jQМ =426+j213,21-500-j252,19 = -74-j38,98.

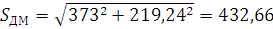

PДМ +jQДМ== PВ +jQВ – PД – jQд = 773+j402,54-400-j183,3=373+j219,24

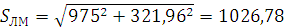

Найдём полные мощности на участках в линии по формуле (4.8):

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

кВА

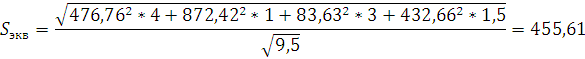

Экономическое сечение проводов рассчитываем по формуле (4.11):

где Jэ – экономическая плотность тока, А/мм 2 /1/;

U – номинальное напряжение в линии, кВ;

SЭКВ – эквивалентная мощность в линии, кВА.

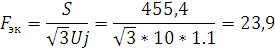

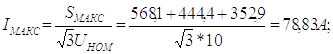

Округляем сечение провода до стандартного сечения и получаем провод АС-25 с сечением 23,9 мм2 . проверим провод на допускаемое значение тока. Для этого определим максимальное значение тока протекающего по проводу:

где SМАКС – максимальная полная мощность на участке линии 10 кВ, кВА.

IДОП =140A для длительно допускаемых нагрузок на провод вне помещений при температуре нагрева провода 70°С и температуре окружающей среды 25°С. 78,83=IМАКС< IДОП =140 т. е. ток протекающий по проводу допускаемого значения значит выбранный провод удовлетворяет условиям эксплуатации.

2)Определим сечение провода на участке от источника В до подстанции Л.

B РВ +jQВ

B РВ +jQВ

2 км

Рл +jQл

Рисунок 4.5- Схема сети и нагрузок(В-Л)

Для этого найдем мощность протекающую по этому участку:

(4.13)

(4.13)

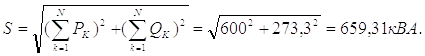

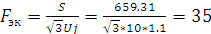

Найдем сечение провода:

(4.14)

Округляем сечение провода

до стандартного сечения и получаем провод АС-35 с сечением  мм2 . Проверим провод на

допускаемое значение тока.

мм2 . Проверим провод на

допускаемое значение тока.

Для этого определим максимальное значение тока протекающего по проводу:

(4.15)

(4.15)

IДОП =220 A для длительно допускаемых нагрузок на провод вне помещений при температуре нагрева провода 70°С и температуре окружающей среды 25°С. 38,06=IМАКС< IДОП =220, т. е. ток, протекающий по проводу меньше допускаемого значения значит, выбранный провод удовлетворяет условиям эксплуатации.

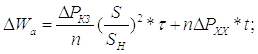

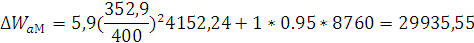

5. Экономические расчёты вариантов схем сетиВыберем наиболее целесообразную схему электроснабжения по общим технико-экономическим показателям. К числу этих показателей относятся: стоимость капитальных затрат и стоимость суммарных ежегодных эксплуатационных расходов.

Годовые потери электроэнергии в линиях и трансформаторах определяем по потерям активной мощности и по времени максимальных годовых потерь.

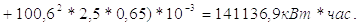

Рассчитаем схему № 1

|

|

||

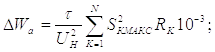

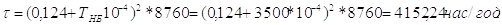

Потери энергии в линии рассчитываем по формуле:

где Sк макс – максимальная мощность, протекающая по к-тому участку

линии, кВА;

Rк – активное сопротивление к-того участка линии, Ом;

t - время максимальных годовых потерь, час/год.

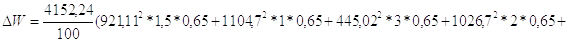

Время максимальных годовых потерь считаем по формуле:

(5.2)

(5.2)

Тогда:

Потери в двухобмоточных трансформаторах определяются по формуле:

(5.3)

(5.3)

где DРкз - потери активной мощности в обмотках трансформатора,

равные потерям

короткого замыкания, кВт;

DРхх – потери активной мощности в стали трансформатора, равные

потерям холостого хода, кВт;

n – число параллельно включенных трансформаторов;

S – мощность нагрузки на трансформаторы;

Sн – номинальная мощность одного трансформатора;

t – время работы трансформаторов ( t=8760 часов).

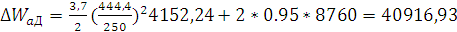

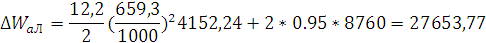

Тогда потери в трансформаторах составят:

на подстанции М

на подстанции С

на подстанции Л

на подстанции Д

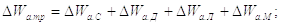

Потери электроэнергии в трансформаторах составят:

|

|

|

|||

=139858,05

=139858,05

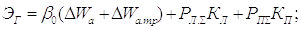

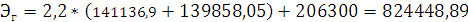

Ежегодные эксплуатационные расходы складываются из стоимости потерянной энергии в сети за год и расходов на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание.

Ежегодные эксплуатационные расходы в сети определяем из следующего выражения:

(5.5)

где b0 – стоимость 1 кВт час потерянной энергии, руб/кВт ч;

DWa – годовые потери электроэнергии в линии, кВт час;

DWa.тр – годовые потери электроэнергии в трансформаторах, кВт

час;

КЛ – капитальные затраты на сооружение линии, руб;

КП – капитальные затраты на сооружение подстанции, руб;

РЛS - отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание

линии в относительных единицах (для воздушных линий на

железобетонных опорах - 0,04);

РПS - отчисления на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание

подстанции в относительных единицах ( для оборудования

подстанций – 0,09).

Отчисления на амортизацию и текущий ремонт:

РSКс=[0,04*50*(10*3,27)+0,09*50*(2*6,71+2*6,71+5,1*2+8,79)]*

103= 206300руб.

Кс= [ (10*3,27)*50+(2*6,71+2*6,71+5,1*2+8,79)*50]*103=3926500руб.

Тогда:

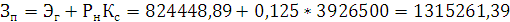

Для оценки более экономичного варианта расчета найдем минимальные приведенные затраты:

(5.6)

(5.6)

где РН – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,

равный 0,125;

КС – капитальные затраты на сооружение сети, руб.

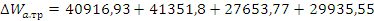

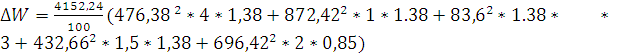

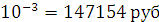

Рассчитаем схему №3.

Потери энергии в линии рассчитываем по формуле (5.1)

*

*

Т.к. трансформаторные подстанции те же самые то потери в двухобмоточных трансформаторах по ранее расчитаным формулам равны:

DWатр = 139858,05кВт*ч.

Ежегодные эксплуатационные расходы складываются из стоимости потерянной энергии в сети за год и расходов на амортизацию, текущий ремонт и обслуживание.

Ежегодные эксплуатационные расходы в сети определяем по формуле (5.6)

Отчисления на амортизацию и текущий ремонт:

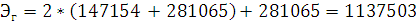

РSКЛ=(0,04*50*(3,25*9,5+3,27*2)+0,09*50*(2*6,71+2*6,71+5,1*2+8,79))* = 281065 руб.

= 281065 руб.

Кс=[(3,25*9,5+3,27*2)*50+(2*6,71+2*6,71+5,1*2+8,79)*50]*103=

= 4162250 руб

Тогда:

Для оценки более экономичного варианта расчета найдем минимальные приведенные затраты по формуле (5.6)

где РН – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,

равный 0,125;

КС – капитальные затраты на сооружение сети, руб.

Из приведенных выше расчетов следует, что наиболее выгодным является вариант схемы №.1 т. к. приведенные затраты в нем меньше.

Заключение

В расчетно-графической работе были получены следующие результаты:

1. Выбрана схема сети электроснабжения на основе предварительного расчёта сечений проводов и экономического расчёта.

2. Определены мощности силовых трансформаторов и их количество на подстанциях:

Таблица №1- Характеристики силовых трансформаторов

|

Потребитель |

Категория |

Количество, шт. |

Мощность, кВА |

|

С |

1 |

2 |

400 |

|

D |

2 |

2 |

250 |

|

Л |

3 |

1 |

1000 |

|

М |

2 |

2 |

400 |

3.Выбраны экономические сечения проводов марки АС:

Таблица №2 – Экономические сечения выбранных проводов

|

участок |

Номинальное сечение, мм2 |

|

|

Схема |

||

|

А-В |

25 |

|

|

Участок С-А |

||

|

С-А |

25 |

|

|

Схема |

||

|

А-В |

35 |

|

|

Участок В-Л |

||

|

В-Л |

25 |

|

4. Была составлена схема сети принятого варианта электроснабжения.

Список использованных источников

1. Пятков П.Я. Электрические сети: методические указания для курсового проектирования.- Екатеринбург: УрГУПС.2002.-35 с.

2. Пятков П.Я. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях. Цикл лекций.- Екатеринбург: УрГУПС. 2009.-36 с.

3. Караев Р.И., Волобринский С.Д., Ковалев И.Н. Электрические сети и энергосистемы.- М.: Транспорт. 1988.-328 с.

4. Правила техники безопасности при эксплуатации распределительных электрических сетей. - М.: Атомиздат.1976.-112 с.

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: Энергоиздат. 1989.-288 с.

Приложение А

Мероприятия по технике безопасности при окраске

и антисептировании опор

При окраске опоры принимаются меры для предотвращения попадания краски на изоляторы и провода (например, применение поддонов).

Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металлических опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор восстанавливается по мере необходимости.

Окраску опор с подъёмом до её верха могут выполнятьчлены бригады с группой II. Эксплуатационные допуски и нормы отбраковки деталей опор и прочих элементов линий электропередачи должны соответствовать Нормам.

При окраске и антисептировании подниматься на опору и работать на ней разрешено только в тех случаях, когда имеется полная уверенность в достаточной прочности опоры, в частности её основания. Необходимость и способы укрепления опоры определяются на месте производителем или ответственным руководителем работ.

При подъёме на опору строп предохранительного пояса заводится за стойку или в случае подъёма на железобетонную опору прикрепляется к лазу.

При работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случаях их применении.

При производстве работ с опоры, телескопической вышки без изолирующего звена с другого механизма для подъёма людей расстояние от человека или от применяемым им инструментом или приспособлением, до проводов воздушной линии напряжения до 1000 В, радиотрансляции и телемеханики должно быть не менее 0,6 м. Если, при работах не исключена возможность приближения к перечисленным проводам на меньшее расстояние они отключаются и заземляются на месте производства работ.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)