МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Автоматические установки»

Реферат на тему:

«Противотанковое орудие»

Выполнил: студент гр. РК-300

Плиш А.Ф.

Проверил: Доцент, к.т.н.,

Леонард А.В.

Волгоград 2016

Содержание

Введение. 2

Противотанковая артиллерия. 4

Противотанковые боеприпасы.. 7

Устройство противотанкового орудия. 15

Противотанковые пушки Т-12 и МТ-12. 21

Список литературы.. 27

Развитие

бронетехники в начале 20-го века поставило остро вопрос средств борьбы с ней.

Одним из таких средств стали противотанковые орудия (ПТО).

Сразу же после появления танков в Первой мировой войне, не удалось построить

специального противотанкового орудия и использовались обычные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных

державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того

времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки

калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень

часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или

мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в

производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских

тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение

как пехотных частей, так и специализированных подразделений противотанковой

артиллерии. Как правило, пехотный батальон армий

ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового

вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов

второй половины 1930-х гг. Во время гражданской войны в Испании,

столкновений СССР и Японии на Дальнем

Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с

противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с

противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого

поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной

бронёй являются французские машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и

советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции

конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй

мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских

танков артиллерийские конструкторы всех воюющих стран увеличили калибр своих

орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями

первого поколения выросла в 5-10 раз. Однако платой за это стала резко

возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более

мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию

лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило

к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для

транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО

конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный

артиллерийский тягач или самоходная база.

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие,

предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой

наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой

с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим

характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание

и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной

скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации

его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на

местности.

ПТО

могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью,

чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

Противотанковая артиллерия

Противотанковая артиллерия-вид

артиллерии, предназначенной для поражения танков и другой бронированной

техники. На вооружении противотанковой артиллерии состоят противотанковые

пушки, безоткатные орудия и ПТУР. Поражение бронецелей противотанковой

артиллерией осуществляет огнём прямой наводкой бронебойными (подкалиберными и

кумулятивными) снарядами.

Специальные противотанковые орудия появились в различных армиях в конце 20-х

гг. 20 в. Первыми противотанковыми орудиями в Красной Армии были 37-мм пушка

1-К (1930) и 45-мм пушка 19-К (1932). В конце 30-х гг. п. а. входила в состав

общевойсковых частей и соединений, имелись части п. а. резерва Главного

командования. В апреле 1941 началось формирование первых 10 противотанковых

артиллерийских бригад (в каждой бригаде 136 орудий, в том числе 76-мм — 48,

85-мм — 48, 107-мм — 24 и 37-мм — 16). В качестве противотанковых орудий

использовались также зенитные пушки. Во время Великой Отечественной войны

1941—45 приказом наркома обороны от 1 июля 1942 П. а. была переименована в

истребительно-противотанковую артиллерию. В ходе войны были разработаны и

приняты на вооружение противотанковые пушки 45-мм М-42(1942), 57-мм ЗИС-2 (1941),

76-мм ЗИС-3 (1942) и 100-мм БС-3 (1944).

Структура и материальная часть противотанковых подразделений в ходе боевых

действий непрерывно совершенствовались. До осени 1940 года противотанковые

орудия входили в состав стрелковых, горно-стрелковых, мотострелковых, моторизованных

и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. Противотанковые батареи, взводы и

дивизионы были, таким образом, вкраплены в организационную структуру

соединений, являясь их неотъемлемой частью. Стрелковый батальон стрелкового

полка довоенного штата имел взвод 45-мм орудий (две пушки). Стрелковый полк и

мотострелковый полк имели батарею 45-мм пушек (шесть орудий). В первом случае

средством тяги были лошади, во втором — специализированные гусеничные

бронированные тягачи «Комсомолец». В состав стрелковой дивизии и моторизованной

дивизии входил отдельный противотанковый дивизион из восемнадцати 45-мм пушек.

Впервые противотанковый дивизион был введен в штат советской стрелковой дивизии

в 1938 году.

Тактико-технические характеристики основных советских противотанковых орудий периода Великой Отечественной войны.

Таблица 1

|

Наименование орудия и год принятия на вооружение |

Масса бронебойного снаряда, кг |

Начальная скорость снаряда, м/сек |

Дальность прямого выстрела, м |

Бронепробиваемость по нормали, мм |

Масса орудия в боевом положении, кг |

|

45-мм пушка |

1,43 |

870 |

950 |

70 |

625 |

|

57-мм пушка ЗИС-2 |

3,14 |

990 |

1120 |

100 |

1250 |

|

76-мм пушка ЗИС-3 |

6,23 |

662 |

820 |

70 |

1150 |

|

100-мм пушка |

15,88 |

895 |

1080 |

160 |

3650 |

|

107-мм пушка |

18,80 |

740 |

950 |

130 |

4000 |

После окончания войны, в СССР на

вооружении истребительно-противотанковой артиллерии имелись: 37-мм

авиадесантные пушки образца 1944 года, 45-мм противотанковые орудия обр. 1937

года и обр. 1942 года, 57-мм противотанковые орудия ЗиС-2, дивизионные 76-мм

ЗиС-3, 100-мм полевые образца 1944 года БС-3. Так же использовались немецкие

трофейные75-мм противотанковые орудия Рак 40. Они целенаправленно собирались,

складировались и ремонтировались в случае необходимости.

В середине 1944 года была официально принята на вооружение 37-мм авиадесантная

пушка ЧК-М1.

Она была специально разработана для вооружения парашютно-десантных батальонов и

мотоциклетных полков. Орудие массой в боевом положении 209 кг допускало

транспортировку по воздуху и парашютирование. Имело хорошую для своего калибра

бронепробиваемость, позволяющую поражать подкалиберным снарядом на малой

дистанции бортовую броню средних и тяжелых танков. Снаряды были взаимозаменяемы

с 37-мм зенитным орудием 61-К. Транспортировка орудия производилась в

автомобилях «Виллис» и ГАЗ-64 (по одному орудию в автомобиле), а также в

автомобилях «Додж» и ГАЗ-АА (по два орудия в автомобиле).

В 1946 году на вооружение была принята созданная под руководством главного конструктора Ф. Ф. Петрова 85-мм противотанковая пушка Д-44. Это орудие было бы очень востребовано во время войны, но его разработка по ряду причин сильно затянулась.

Внешне Д-44 сильно напоминало немецкую 75-мм противотанковую Рак 40. С 1946 по 1954 год на заводе № 9 («Уралмаш») было изготовлено 10 918 орудий.

Д-44 состояли на вооружении отдельного артиллерийского противотанкового дивизиона мотострелкового или танкового полка (две противотанковых артиллерийских батареи состоящие из двух огневых взводов) по 6 штук в батарее (в дивизионе 12).

Противотанковые боеприпасыБронебойные снаряды предназначены для поражения целей защищенных броней. Они впервые начали широко применяться в морских боях во второй половине 19 века с появлением кораблей защищенных металлической броней. Действие простых осколочно-фугасных снарядов по бронированным целям было недостаточно из-за того, что при взрыве снаряда энергия взрыва не концентрируется в каком-то одном направлении, а рассеивается в окружающее пространство. Только часть ударной волны воздействует на броню объекта пытаясь ее пробить/прогнуть. Как результат давление, созданное ударной волной недостаточно для пробития толстой брони, но возможен некоторый прогиб. По мере утолщения брони и упрочнении конструкции бронеобъектов необходимо было увеличивать количество взрывчатки в снаряде путем увеличения его размеров (калибр и тд) или разрабатывать новые вещества что было бы затратно и неудобно. Это кстати применимо не только к кораблям, но и к сухопутным бронемашинам.

Изначально с первыми танками во времена Первой Мировой войны можно было бороться осколочно-фугасными снарядами так как танки имели противопульную тонкую броню толщиной всего 10-20 мм. Достаточно было 3 — 4 кг взрывчатки при прямом попадании, чтобы вывести такой танк из строя.

Бронебойный же снаряд представляет собой кинетическое средство поражения цели — то есть обеспечивает поражение за счет энергии удара снаряда, а не взрыва. В бронебойных снарядах энергия фактически концентрируется на его наконечнике где создается достаточно большое давление на небольшом участке поверхности, и нагрузка значительно превышает предел прочности материала брони. Как результат это приводит к внедрению снаряда в броню и ее пробитию. Кинетические боеприпасы были первым массовым противотанковым средством, которое серийно начало применяться в различных войнах. Энергия удара снаряда зависит от массы и его скорости в момент контакта с целью. Механическая прочность, плотность материала бронебойного снаряда так же представляют собой критические факторы от которых зависит его эффективность.

Первые бронебойные снаряды представляли собой цельностальной сплошной снаряд (болванка) пробивающий броню силой удара (толщиной приблизительно равной калибру снаряда)

Затем конструкция начала усложняться и в течении долгого времени популярной стала следующая схема: стержень/сердечник из твердой закаленной легированной стали укрытый в оболочку из мягкого металла (свинец или мягкая сталь), или лёгкого сплава. Мягкая оболочка нужна была для уменьшения износа ствола орудия, а также из-за нецелесообразности делать весь снаряд полностью из закаленной легированной стали. Мягкая оболочка сминалась при ударе по наклонной преграде тем самым предотвращая рикошет/соскальзывание снаряда по броне. Оболочка может служить и одновременно обтекателем (в зависимости от формы) уменьшающим сопротивление воздуха при полете снаряда.

Другая конструкция снаряда

предполагает отсутствие оболочки и только наличие специального колпачка из

мягкого металла в качестве наконечника снаряда для аэродинамики и для

предотвращения рикошета при ударе по наклонной броне.

Снаряд называется подкалиберный потому что калибр(диаметр) его

боевой/бронебойной части — 3 меньше калибра орудия (а — катушечной, б —

обтекаемой формы). 1 — баллистический наконечник, 2 — поддон, 3 — бронебойный

сердечник/бронебойная часть, 4 — трассер, 5 — пластмассовый наконечник.

|

|

|

Рис.1 Устройство подкалиберных бронебойных снарядов |

Устройство подкалиберных бронебойных снарядов

Снаряд имеет опоясывающие его

кольца, сделанные из мягкого металла, которые называются ведущие пояски. Они

служат для центровки снаряда в стволе, так и обтюрации ствола.

Обтюрация — это герметизации канала ствола при выстреле из орудия (или оружия

вообще), которая предотвращает прорыв пороховых газов (разгоняющих снаряд) в

зазор между самим снарядом и стволом. Таким образом энергия пороховых газов не

теряется и по возможному максимуму передается снаряду.

|

|

|

Рис.2 |

|

Слева — зависимость толщины бронепреграды от ее угла наклона. Плита толщиной В1 наклоненная под некоторым углом, a обладает такой же стойкостью, как и более толстая плита толщиной В2 находящаяся под прямым углом к движению снаряда. Видно, что путь, который должен пробить себе снаряд увеличивается с увеличением наклона брони. |

|

Справа — тупоголовые снаряды А и Б в момент контакта с наклонной броней. Внизу — остроголовый стреловидный снаряд. Благодаря особой форме снаряда Б видно его хорошее зацепление (закусывание) об наклонную броню что предотвращает рикошет. Остроголовый снаряд менее подвержен рикошету благодаря его острой форме и очень высокому контактному давлению при ударе о броню. |

Поражающие факторы при попадании таких снарядов в цель —

разлетающиеся на большой скорости осколки и фрагменты брони со внутренней ее

стороны, а также сам летящий снаряд или его части. Кроме того, ввиду высокой

температуры снаряда и его осколков, очень высок риск возгорания. На изображении

ниже продемонстрировано как это происходит:

|

|

|

Рис.3 Поражающее действие подкалиберного снаряда |

Виден относительно мягкий корпус

снаряда, сминаемый во время удара и твёрдосплавный сердечник пробивающий броню.

Справа виден поток высокоскоростных осколков с внутренней стороны брони как

один из главных поражающих факторов.

Современный широко применяющийся в большинстве стран мира бронебойный снаряд

представляет собой фактически длинный стержень, сделанный из высокопрочного

металлического (вольфрам или обеднённый уран) или композитного (карбид

вольфрама) сплава и несущийся к цели со скоростью от 1500 до 1800 м/сек и выше.

Стержень на конце имеет стабилизаторы, называемые оперением. Сокращённо снаряд

называют БОПС (Бронебойный Оперенный Подкалиберный Снаряд). Можно так же

называть просто БПС (Бронебойный Подкалиберный Снаряд).

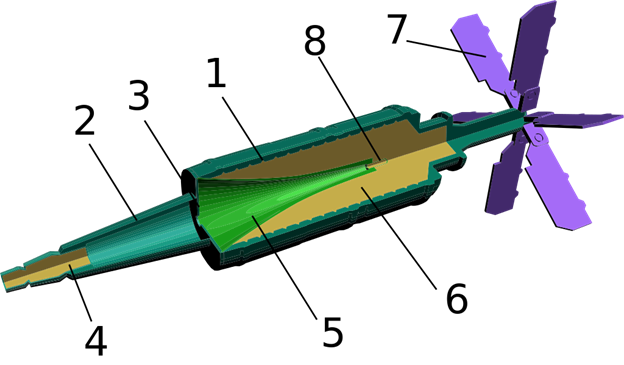

Боеприпасы данного типа состоят из стреловидного оперённого снаряда, тело

(корпус) которого (или сердечник внутри корпуса) выполнено из прочного и

высокоплотного материала, и оперения из традиционных конструкционных сплавов. К

наиболее используемым для тела материалам относятся тяжёлые сплавы (типа ВНЖ и

т. п.) и соединения (карбид вольфрама), урановые сплавы (например, американский

сплав «Стабиллой» Stabilloy или отечественный аналог типа сплава УНЦ). Оперение

изготовляется из алюминиевых сплавов или стали.

При помощи кольцевых проточек (выштамповок) тело БОПС соединяется с секторным

поддоном из стали или высокопрочных алюминиевых сплавов (типа В-95, В-96Ц1 и

аналогичных). Секторный поддон называется также ведущим устройством (ВУ) и

состоит из трёх или более секторов. Поддоны скрепляются друг с другом ведущими

поясками из металлов или пластиков и в таком виде окончательно закрепляются в

металлической гильзе или в корпусе сгорающей гильзы. После вылета из ствола

орудия секторный поддон под действием набегающего потока воздуха отделяется от

тела БОПС, ломая ведущие пояски, в то время как само тело снаряда продолжает

полёт к цели. Сброшенные сектора, имея высокое аэродинамическое сопротивление,

тормозятся в воздухе и падают на некотором отдалении (от сотен метров до более

километра) от дульного среза орудия. В случае промаха сам БОПС, имеющий малое

аэродинамическое сопротивление, может улететь на расстояние от 30 до более чем

50 км от дульного среза орудия.

Конструкции современных БОПС крайне разнообразны: тела снарядов могут быть как монолитными, так и составными (сердечник или несколько сердечников в оболочке, а также продольно и поперечно многослойными), оперения могут быть практически равными калибру артиллерийского орудия или подкалиберными, выполняться из стали или лёгких сплавов. Ведущие устройства (ВУ) могут иметь разный принцип распределения вектора действия газового давления на секторы (ВУ «разжимного» или «прижимного» типа), разное количество мест ведения секторов, изготавливаться из стали, лёгких сплавов, а также композиционных материалов — например, из углекомпозитов или арамидных композитов. В головных частях тел БОПС могут устанавливаться баллистические наконечники и демпферы. В материал сердечников из вольфрамовых сплавов могут добавляться присадки, увеличивающие пирофорность сердечников. В хвостовых частях БОПС могут устанавливаться трассеры.

Масса тел БОПС с оперением колеблется от 3,6 кг в старых моделях до 5-6 кг и более в моделях для перспективных танковых пушек калибра 140—155 мм. Диаметр тел БОПС без оперения колеблется от 40 мм в старых моделях до 22 мм и менее в новых перспективных БОПС с большим удлинением. Удлинение БОПС постоянно увеличивается и составляет от 10 до 30 и более.

|

|

|

Рис.4 125-миллиметровый БОПС БМ-42 «Манго» |

Кумулятивный снаряд

предназначен для стрельбы по бронированным целям (танкам, БМП, БТР и др.), а

также по железобетонным фортификационным сооружениям. Кумулятивные боеприпасы

предназначены для уничтожения бронетехники и гарнизонов долговременных

фортификационных сооружений путём создания узконаправленной струи продуктов

взрыва с высокой пробивной способностью: при взрыве из материала облицовки

специальной выемки во взрывчатом веществе формируется тонкая кумулятивная

струя, находящаяся в состоянии сверхпластичности, направленная вдоль оси

выемки. При встрече с препятствием струя создает большое давление и пробивает

броню. Мощность действия снаряда определяется количеством и характеристиками взрывчатого

вещества, формой кумулятивной выемки, материалом её облицовки и другими факторами.

Кумулятивный снаряд состоит из корпуса, разрывного заряда, кумулятивной выемки,

детонатора и трассера. Для качества разрывного заряда используются бризантные

взрывчатые вещества, имеющие высокую скорость детонации (гексоген и другие, а

также их смеси и сплавы с тротилом в различных пропорциях). Бронепробиваемость

кумулятивного снаряда зависит от формы, размеров и материала облицовки

кумулятивной выемки, массы и свойств разрывного заряда, времени срабатывания

детонационной цепи (конструкции детонатора), скорости вращения снаряда, угла

встречи его с препятствием, характеристик брони.

Вращение кумулятивного снаряда приводит к рассеиванию и преждевременному

разрушению кумулятивной струи под действием центробежной силы и снижение её

бронепробиваемости. Поэтому в некоторых кумулятивных снарядах нарезных пушек

для исключения вращения предполагается прокрутка кумулятивного узла или

ведущего пояска относительно корпуса снаряда. Другой вариант повышения

бронепробиваемости кумулятивного снаряда — применение гладкоствольных пушек.

|

|

|

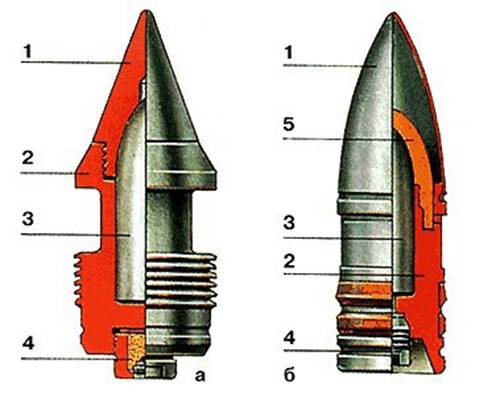

Рис.5 Схема кумулятивно-осколочного снаряда (танковый боеприпас). |

|

1 — корпус, 2 — обтекатель, 3 — защита кумулятивной воронки, 4 — аппаратура взрывателя, 5 — кумулятивная воронка, 6 — взрывчатое вещество, 7 — стабилизаторы, 8 — инициирующий заряд |

Рассмотрим устройство противотанкового орудия на примере советской противотанковой пушки ЗИС-2 1941 года.

Пушка ЗИС-2 представляет собой классическое для артиллерии периода Второй мировой войны длинноствольное противотанковое орудие с раздвижными станинами, полуавтоматическим клиновым затвором и подрессоренным колёсным ходом. Конструктивно пушка разделяется на ствол с затвором и лафет. Последний, в свою очередь, состоит из противооткатных устройств, люльки, верхнего станка, механизмов наводки, уравновешивающего механизма, нижнего станка, боевого хода с подрессориванием, щитового прикрытия и прицельных приспособлений.

Ствол

ЗИС-2 обр. 1941 года имели стволы

как со свободной трубой, так и моноблоки, ЗИС-2 обр. 1943 года — только

моноблоки. Ствол со свободной трубой состоит из кожуха, казённика, свободной

трубы, передней и задней обойм. Ствол моноблок состоит из трубы, казённика,

муфты, передней и задней обойм. Труба служит для направления полёта снаряда и

придания ему вращательного движения, канал трубы разделяется на нарезную часть

и патронник, соединяемые коническим скатом, в который при заряжании упирается

ведущий поясок снаряда. Нарезная часть имеет 24 нареза постоянной крутизны,

длина хода нарезов 30 калибров, глубина нарезов 0,9 мм, ширина нареза — 5,34

мм, ширина поля — 2,1 мм. Камора длиной 505,8 мм, объёмом 2,05 дм³. Длина

ствола — 73 калибра (4,16 м).

Казённик служит для размещения и закрепления деталей затвора и полуавтоматики,

представляет собой массивную стальную отливку. Муфта служит для соединения

ствола и казённика. Кожух, передняя и задняя обоймы предназначены для

соединения всех деталей ствола, а также для обеспечения крепления ствола и

противооткатных устройств.

Затвор клиновой с опускающимся вниз клином и полуавтоматикой механического (копирного) типа. Состоит из запирающего, ударного, выбрасывающего механизмов и полуавтоматики. Полуавтоматика затвора (состоящая из закрывающего механизма и копирного устройства) обеспечивает автоматическое открывание и закрывание затвора, заряжание и выстрел происходят вручную. Для производства выстрела служит спусковой механизм кнопочного типа.

Люлька и противооткатные устройства ЗИС-2 обр. 1943 г. Орудие позднего выпуска (с откидным верхним щитом)

Люлька служит для направления движения ствола при откате и накате, а также для размещения противооткатных устройств и представляет собой корытообразную стальную отливку. Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и воздушно-гидравлического накатника. Тормоз отката смонтирован под стволом, накатник — над стволом; их соединение со стволом осуществляется при помощи передней и задней обойм. Тормоз отката наполняется жидкостью стеол (глицериновая жидкость) или веретённым маслом в количестве 4 л (в пушках обр. 1943 года — 4,4 л), накатник — также стеолом в количестве 4,27 л и воздухом под давлением 25—28 атм (накатник пушек обр. 1943 года заполняется стеолом, а также воздухом либо азотом при начальном давлении 32 атм). Нормальная длина отката составляет 970—1060 мм, предельная — 1100 мм, при выстреле противооткатные устройства откатываются вместе со стволом.

Верхний станок, служащий основанием вращающейся части орудия, представляет собой стальную отливку, соединяемую боевым штырём с нижним станком. К верхнему станку крепятся подъёмный, поворотный и уравновешивающий механизмы. Нижний станок состоит из лобовой коробки и раздвижных станин. Лобовая коробка представляет собой стальную отливку с отверстием для боевого штыря и креплений станин. Станины раздвижные, выпускались в двух вариантах: коробчатые (на орудиях обр. 1941 года) и трубчатые (на орудиях как образца 1941 года, так и образца 1943 года). К станинам приварены шкворневые лапы, поручни и кронштейны прави́л, а также приклёпаны сошники.

Механизмы наведения.

ЗИС-2 обр. 1943 г., вид сзади-слева. Видны маховики механизмов горизонтального

и вертикального наведения

Механизмы наведения орудия служат

для его наводки в вертикальной и горизонтальной плоскости и состоят из

подъёмного и поворотного механизмов. Подъёмный механизм секторного типа,

размещён с левой стороны орудия. Состоит из червячной и конической передач,

шарнирного привода, вала с шестернями и двух секторов, закреплённых на верхнем

станке. Поворотный механизм винтовой толкающего типа, размещён с левой стороны

орудия, обеспечивает наведение в горизонтальной плоскости вправо на 30 градусов

и влево — на 27 градусов. В маховике поворотного механизма смонтирован

кнопочный спуск. Усилие на маховике подъёмного механизма составляет около 4 кг,

поворотного — около 4,8 кг.

Уравновешивающий механизм предназначен для уравновешивания качающейся части

орудия (имеющей из-за длинного ствола перевес на дульную часть) относительно

цапф люльки, что облегчает работу подъёмного механизма. Механизм пружинный,

тянущего типа, смонтирован в двух цилиндрах, закреплённых на верхнем станке.

Боевой ход

Ход орудия состоит из боевой оси с подрессориванием и колёс. Боевая ось прямая, представляет собой балку двутаврового сечения с цилиндрическими концами. Подрессоривание пружинное, собрано в двух цилиндрах, закреплённых на концах боевой оси. При разведении станин подрессоривание отключается автоматически. Колёса дисковые, от грузового автомобиля ГАЗ-АА, но с изменённой ступицей. Шина заполнена изнутри губчатой резиной.

Прицельные приспособления

ЗИС-2 обр. 1943 г. в музее-заповеднике «Малая земля», Новороссийск

Прицельные приспособления состоят

из оптического прицела ПП2 (ПП1-2), оси прицела и шарнирного привода. Прицел

имеет увеличение 2× и поле зрения 20°, позволяет вести огонь как прямой

наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Конструктивно, прицел состоит из

панорамы и корпуса прицела. Ось прицела и шарнирный привод служат для крепления

прицела к соответственно к верхнему станку и качающейся части орудия. В

послевоенные годы, использовались прицелы ОП2-55, ОП4-55 и ОП4М-55; модификация

ЗИС-2Н дополнительно имела ночной прицел АПН-57 или АПНЗ-55.

Передок

Передок орудия предназначен для перемещения пушки как конной, так и механической тягой (при использовании механической тяги, орудие могло буксироваться и без передка). Конструктивно передок состоит из короба, сцепного устройства, хода с подрессориванием, стрелы механической тяги, лотков для патронов, дышла и ваги с вальками для перевозки конной тягой. Для орудий обр. 1943 года использовался унифицированный передок обр. 1942 года (разработанный для 76-мм дивизионных и полевых пушек). В обоих случаях в передке размещалось 24 патрона (6 лотков по 4 патрона). Буксировка орудия производилась в начале войны полубронированным тягачом «Комсомолец», а также автомобилями ГАЗ-64, ГАЗ-67, ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ЗИС-5, с середины войны для этой цели широко использовались поставляемые по ленд-лизу полугрузовые автомобили Dodge WC-51 («Додж 3/4») и полноприводные грузовые автомобили Studebaker US6. При необходимости, могла использоваться и конная тяга шестёркой лошадей. Скорость буксировки по хорошей дороге составляла при использовании конной тяги до 15 км/ч, при использовании механической тяги с передком — до 35 км/ч, без передка — до 60 км/ч.

Противотанковые пушки Т-12 и МТ-12Т-12 (2А19) — первая в мире мощная

гладкоствольная противотанковая пушка. Пушка была создана в КБ Юргинского

машиностроительного завода № 75 под руководством В.Я. Афанасьева и Л.В.

Корнеева. Была принята на вооружение в 1961 году.

Ствол орудия состоял из 100-мм гладкостенной трубы-моноблока с дульным тормозом

и казенником и обоймы. От ствола Д-48 ствол Т-12 отличался только трубой. Канал

пушки состоял из каморы и цилиндрической гладкостенной направляющей части.

Камора образована двумя длинными и одним коротким (между ними) конусами.

Переход от каморы к цилиндрическому участку — конический скат. Затвор вертикальный

клиновой с пружинной полуавтоматикой. Заряжание унитарное. Лафет для Т-12 был

взят от 85-мм противотанковой нарезной пушки Д-48.

Для стрельбы прямой наводкой пушка

Т-12 имеет дневной прицел ОП4М-40 и ночной АПН-5-40. Для стрельбы с закрытых

позиций имеется механический прицел С71-40 с панорамой ПГ-1М. Хотя пушки

Т-12/МТ-12 рассчитаны в первую очередь для огня прямой наводкой, они оснащены

дополнительным панорамным прицелом и могут использоваться в качестве

обыкновенной полевой пушки для стрельбы фугасными боеприпасами с закрытых

позиций.

Решение сделать именно гладкоствольную пушку на первый взгляд может показаться

довольно странным, время таких пушек закончилось почти сто лет назад. Но

создатели Т-12 так не думали и руководствовались вот какими доводами.

В гладком канале можно сделать давление газов намного выше, чем в нарезном, и

соответственно увеличить начальную скорость снаряда.

В нарезном стволе вращение снаряда уменьшает бронепробивающее действие струи

газов и металла при взрыве кумулятивного снаряда.

У гладкоствольного орудия значительно увеличивается живучесть ствола — можно не

бояться так называемого «смыливания» полей нарезов.

Гладкий ствол намного удобней для стрельбы управляемыми снарядами, хотя в 1961

году об этом, скорее всего, еще не думали. Для борьбы с бронированными целями

применяется бронебойно-подкалиберный снаряд со стреловидной боевой частью,

обладающей высокой кинетической энергией, способной на дистанции 1000 метров

пробить броню толщиной 215 мм. Такие боеприпасы обычно ассоциируются с

танковыми пушками, но Т-12 и МТ-12 используют снаряды унитарного заряжания,

отличные от боеприпасов 100-мм танковой пушки Д-10, установленной на танках

семейства Т-54/Т-55. Также из пушки Т-12/МТ-12 можно вести огонь кумулятивными

противотанковыми снарядами и ПТУРСами 9М117 «Кастет», наводимыми по лазерному

лучу.

В 60-х годах для пушки Т-12 был сконструирован более удобный в эксплуатации

лафет. Новая система получила индекс МТ-12 (2А29), а в некоторых источниках

именуется «Рапирой». В серийное производство МТ-12 пошли в 1970 году. Пушки

Т-12 и МТ-12 имеют одинаковую боевую часть – длинный тонкий ствол длиной 60

калибров с дульным тормозом-«солонкой». Раздвижные станины оснащены

дополнительным убирающимся колесиком, установленным у сошников. Главным отличием

модернизированной модели МТ-12 является то, что она оснащена торсионной

подвеской, при стрельбе блокируемой для обеспечения стабильности.

Лафет МТ-12 — классический двухстанинный лафет противотанковых пушек,

стреляющих с колес подобно ЗИС-2, БС-3 и Д-48. Подъемный механизм секторного

типа, а поворотный — винтового. Оба они расположены слева, а справа имеется

пружинный уравновешивающий механизм тянущего типа. Подрессоривание МТ-12

торсионное с гидравлическим амортизатором. Используются колеса от автомобиля

ЗИЛ-150 с шинами ГК. При перекатывании пушки вручную под хоботовую часть станин

подставляется каток, который крепится стопором на левой станине. Перевозка

пушек Т-12 и МТ-12 осуществляется штатным тягачом МТ-Л или МТ-ЛБ. Для движения

по снегу использовалась лыжная установка ЛО-7, которая позволяла вести огонь с

лыж при углах возвышения до +16° с углом поворота до 54°, а при угле возвышения

20° с углом поворота до 40°. При установке на пушке специального прибора

наведения можно применять выстрелы с противотанковой ракетой «Кастет».

Управление ракетой полуавтоматическое по лучу лазера, дальность стрельбы от 100

до 4000 м. Ракета пробивает броню за динамической защитой («реактивную броню»)

толщиной до 660 мм.

ТТХ орудия:

Таблица 2

|

Т-12 |

МТ-12 |

|

|

Расчет |

6-7 чел |

6-7 чел |

|

Длина орудия в походном положении |

9480 / 9500 мм |

9650 мм |

|

Длина ствола |

6126 мм (61 калибр) |

6126 мм (61 калибр) |

|

Ширина орудия в походном положении |

1800 мм |

2310 мм |

|

Ширина колеи |

1479 мм |

1920 мм |

|

Углы наведения по вертикали |

от -6 до +20 град |

от -6 до +20 град |

|

Углы наведения по горизонтали |

сектор 54 град |

сектор 54 град |

|

Масса максимальная в боевом положении |

2700 / 2750 кг |

3050 / 3100 кг |

|

Масса выстрела |

19,9 кг (БП ЗУБМ10) |

|

|

Масса снаряда |

5,65 кг (подкалиберный) |

4.55 кг (БПС ЗБМ24) |

|

Дальность выстрела максимальная |

8200 м |

3000 м (БПС) |

|

Дальность прицельная |

1880-2130 м (БПС) |

|

|

Скорость снаряда начальная |

1575 м/с (подкалиберный) |

1548 м/с (БПС ЗБМ24) |

|

Скорострельность |

6-14 выстр/мин |

6-14 выстр/мин |

|

Скорость движения по шоссе |

60 км/ч |

60 км/ч |

Боеприпасы: используются унитарные

снаряды

- выстрел ЗУБМ-10 с бронебойным подкалиберным снарядом (БПС) ЗБМ24 со

стреловидной боевой частью, рассчитан на поражение танков типа М60 и

«Леопард-1».

Длина выстрела - 1140 мм

Бронепробиваемость - 215 мм на дальности 1000 м

Температура эксплуатации - от -40 до +50 град.С

|

|

|

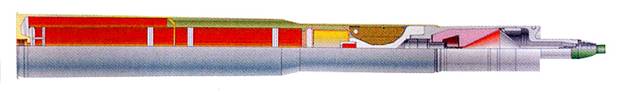

Рис.6 Выстрел ЗУБМ-10 с бронебойным подкалиберным снарядом |

- выстрел ЗУБК8 с кумулятивным

снарядом (КС) ЗБК16М, рассчитан на поражение танков типа М60 и «Леопард-1».

Особенность снаряда — снаряжение прессованием в корпус.

Длина выстрела - 1284 мм

Температура эксплуатации - от -40 до +50 град.С

|

|

|

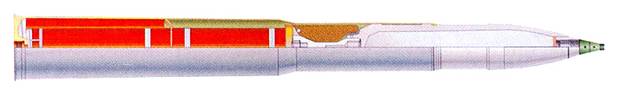

Рис.7 Выстрел ЗУБК8 с кумулятивным снарядом |

- выстрел ЗУОФ12 с

осколочно-фугасным снарядом (ОФС) ЗОФ35К. Отличительная особенность снаряда —

снаряжение порционным прессованием в корпус.

Длина выстрела - 1284 мм

Температура эксплуатации - от -40 до +50 град.С

|

|

|

Рис.8 Выстрел ЗУОФ12 с осколочно-фугасным снарядом |

Возимый боекомплект пушки МТ-12 - 20 выстрелов в т.ч. 10 БПС, 6 КС и 4 ОФС.

Список литературы

1. 100-мм противотанковые пушки Т-12 и МТ-12 «Рапира». Сайт http://gods-of-war.pp.ua/, 2012

2. 100-мм пушка Т-12 / МТ-12 Рапира. Сайтhttp://militaryrussia.ru/blog/topic-676.html, 2013

3. 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года (ЗИС-2). Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/57-мм_противотанковая_пушка_образца_1941_года_(ЗИС-2), 2016

4. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. Сайт http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124527

5. Главное Артиллерийское Управление Красной Армии. 57-мм противотанковая пушка обр. 1941 г. Краткое руководство службы. — М.: Воениздат НКО, 1942.

6. О"Мэлли Т.Дж. Современная артиллерия: орудия, РСЗО, минометы. М., ЭКСМО-Пресс, 2000 г.

7. Противотанковое орудие.Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/Противотанковое_орудие, 2013

8. Свирин М. Н. Самоходки Сталина. История советской САУ 1919—1945. — М.: Яуза, Эксмо, 2008.

9. Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. — Минск: Харвест, 2000. — 1156 с.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)