Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра «Направляющие телекоммуникационные среды»

Курсовая работа по теме:

Проектирование оптической кабельной магистрали между городами Владимир и Ногинск.

Вариант №19

Выполнил: ст. гр. БСС1301Сорокин Н. А.

Проверил: к.т.н., доцент Морозов Б.Н.

Москва 2016

1. Оглавление

Оглавление…………………………………………………………………...…..2

Задание…………………………………………………………………………….3

Введение………………………………………………………...………………...4

Выбор трассы прокладки……………………………………………………….7

Расчёт числа каналов…………………………………………………......…….9

Выбор системы передачи………………………………………………...…....10

Выбор конструкции кабеля……………………………………………….......11

Расчёт передаточных параметров………………………………………...….12

Определение длины регенерационного участка……………………….......13

Выбор метода прокладки и расчёт мех. усилий………………………...….14

Расчёт надёжности……………………………………………………………...19

Расчёт грозозащиты магистральных ОК………………………………...…21

Сметно-финансовый расчёт………………………………………...……...…23

Оценка экономической эффективности применения ВОЛП…………….28

Заключение…………………………………………………………………...…30

Список используемой литературы………………………………………...…31

2. Задание

2.1 Список задач к выполнению

1. Выбрать трассу прокладки между заданными населёнными пунктами.

2. Рассчитать необходимое число каналов связи.

3. Выбрать систему передачи.

4. Выбрать конструкцию кабеля. Рассчитать параметры кабеля.

5. Рассчитать передаточные параметры (ширину сердцевины, числовую аппературу, нормированную частоту, критическую частоту, коэффициент затухания, дисперсию, ширину спектра).

6. Рассчитать длину регенерационного участка. Построить схему размещения регенерационных пунктов.

7. Рассчитать механические усилия при прокладке кабелеукладчиком, учитывая вес, строительную длину кабеля и заданный коэффициент трения.

8. Дать рекомендации по защите ОК и ОВ от всех возможных внешних воздействий и по способам соединения оптических волокон и оптических кабелей на проектируемой ВОЛП.

9. Рассчитать надёжность.

10. Для кабеля с металлическими покровами определить вероятное число повреждений от ударов молний при заданных параметрах грозодеятельности.

11. Составить смету на строительство линейных и станционных сооружений ВОЛП по укрупненным показателям и определить срок окупаемости проектируемой магистрали.

12. Заключение.

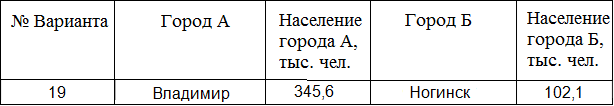

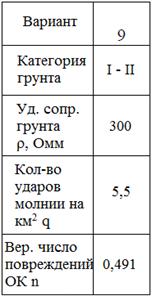

Вариант задания.

Таблица 3.1. Исходные данные

3. Введение

Волоконная оптика в настоящее время получила широкое развитие и находит применение в различных областях науки и производства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, медицина, космос, машиностроение, летающие объекты, вычислительные комплексы и т. д.). Темпы роста волоконной оптики и оптоэлектроники на мировом рынке опережают все другие отрасли техники и составляют 40 % в год. Во многих странах (Англия, Япония, Франция, Италия, Россия и др.) при строительстве сооружений связи используются в основном оптические кабели (ОК.). Они занимают доминирующее место на сетях междугородной и городской связи. О масштабах развития волоконно-оптических систем передачи (В ОСП) свидетельствуют объемы производства оптических волокон в США. За последнее время ими изготовлено около 10 млн. км волокна. Такое количество позволило бы сделать 250 витков вокруг всего земного шара. Технико-экономический анализ показал, что в перспективе при массовом производстве оптических кабелей они являются конкурентоспособными с электрическими при потребностях обеспечения передачи сигналов в диапазонах частот 107...10 Гц. Важнейшим фактором в развитии оптических систем и кабелей связи явилось появление оптического квантового генератора лазера. Советскими учеными, академиками Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым, выполнены фундаментальные исследования в области оптоэлектроники и квантовой техники. Первые работы по освоению оптического диапазона волн для целей связи относятся к началу 60-х годов. В качестве тракта передачи использовались приземные слои атмосферы и световоды с периодической коррекцией расходимости и направления луча с помощью системы линз и зеркал. Открытые (атмосферные) линии оказались подверженными влиянию метеорологических условий и не обеспечивали необходимой надежности связи. Линзовые световоды с дискретной коррекцией оказались весьма дорогостоящими, требовали тщательной юстировки линз и сложных устройств автоматического управления лучом. Они не нашли практического применения на сетях связи.

Создание высоконадежных оптических кабельных систем связи стало возможным в результате разработки в начале 70-х годов оптических волокон с малыми потерями. Такие волокна в значительной мере стимулировали разработку специализированного оборудования и элементов линейного тракта ВОСП.

В странах СНГ активно ведется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) различного назначения: городских, зоновых, магистральных. В 86 городах (Москва, Нижний Новгород, С.-Петербург, Новосибирск, Тбилиси, Киев, Баку, Ташкент, Минск, Кишинев и др.) действуют оптические соединительные линии между АТС с цифровыми системами передачи ИКМ-120. Построен ряд зоновых линий внутриобластного назначения, например: С.-Петербург—Сосновый бор, Уфа—Стерлитомак, Тула—Щекино, Воронеж— Павловск, Рязань—Мосолово, Майкоп—Краснодар, Клин—Солнечногорск, Ростов—Азов, Курская область, Минск—Смолевичи, Рига—Юрмала и др. Построена одномодовая магистраль С.-Петербург—Минск протяженностью 1000 км на большое число каналов.

Особое внимание у нас и за рубежом уделяется созданию и внедрению одномодовых систем передачи по оптическим кабелям, которые являются наиболее перспективным направлением развития техники связи. Достоинством одномодовых систем является возможность передачи большого потока информации на требуемые расстояния при больших длинах регенерационных участков. Уже сейчас имеются волоконно-оптические линии на большое число каналов с длиной регенерационного участка 100... 150 км. Проложены подводные одномодовые магистрали через Атлантический и Тихий океаны на 12000 каналов с регенерационными участками длиной 50 км. Для сравнения можно указать, что для традиционных коаксиальных кабелей требуется установка регенераторов через каждые 6, 3 и даже 1.5 км.

Область возможных применений ВОЛС весьма широка - от линий городской, сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения - для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных и т.д. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами:

- малые потери и

соответственно большие длины ретрансляционных участков (30 ... 70 и

100 км);

- широкополосность, возможность передачи

большого потока информации (несколько

тысяч каналов);

- малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем у электрических кабелей);

- высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех;

- надежная техника

безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).

К недостаткам оптических кабелей можно

отнести:

- подверженность волоконных световодов радиации, за счет которой появляются пятна затемнения и возрастает затухание;

- водородная коррозия стекла, приводящая к микротрещинам световодов и ухудшению их свойств.

В настоящий момент оптическое волокно производит множество заводов за рубежом и в нашей стране. Наиболее известными производителями волокна являются американские фирмы Corning Glass и Lucent Technologie, японская фирма Fujikura и другие. Отечественная промышленность также производит оптические кабели, не уступающие по качеству зарубежным, но значительно дешевле.

Область возможных применений ВОЛС весьма широка - от линий городской, сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения - для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных и т.д. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами:

- малые

потери и соответственно большие длины ретрансляционных участков (30 ... 70 и

100 км);

- широкополосность, возможность передачи

большого потока информации (несколько

тысяч каналов);

- малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем у электрических кабелей);

- высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех;

- надежная техника безопасности

(отсутствие искрения и короткого замыкания).

К недостаткам оптических кабелей можно

отнести:

- подверженность волоконных световодов

радиации, за счет которой появляются пятна

затемнения и возрастает затухание;

- водородная коррозия стекла, приводящая к

микротрещинам световодов и ухудшению их

свойств.

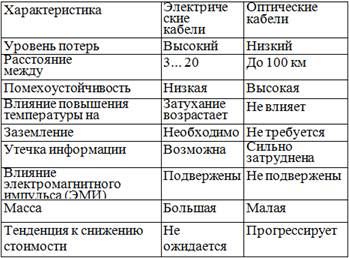

В таблице 3.1

приведены сравнительные данные электрических кабелей с медными проводниками и

оптических кабелей со стеклянными волокнами.

В таблице 3.1

приведены сравнительные данные электрических кабелей с медными проводниками и

оптических кабелей со стеклянными волокнами.

Таблица 3.1. Данные электрических кабелей и оптических кабелей

В настоящий момент оптическое волокно производит множество заводов за рубежом и в нашей стране. Наиболее известными производителями волокна являются американские фирмы Corning Glass и Lucent Technologie, японская фирма Fujikura и другие. Отечественная промышленность также производит оптические кабели, не уступающие по качеству зарубежным, но значительно дешевле.

4. Выбор трассы магистрали

По заданным в техническом задании оконечным пунктам Владимир - Ногинск необходимо выбрать трассу магистрали.

Предлагаются следующие варианты трассы:

Т1 Владимир – Лакинск – Пекша –Липна – Леоново – Новые Омутищи –Нагорный – Киржач – Малая Дубна – Грибанино - Ногинск;

Т2 Владимир – Ставрово – Ермонино – Рождествено – Черкутино – Павловка – Стенки – Кольчугино – Корытово – Киржач – Участок Мележи – Аленино – Черново – Бороково - Ногинск;

Т3 Владимир – Колокша – Лакинск – Болдино – Костерёво – Петушки - Леоново – Новые Омутищи – Нагорный – Киржач – Малая Дубна – Грибанино - Ногинск;

В Таблице 3.1. приведены выбранные три трассы с соответствующими каждой трассе параметрами.

|

Характеристика трассы |

един.изм. |

Кол-во единиц по вариантам |

|||||

|

Вариант 1 |

Вариант 2 |

Вариант 3 |

|||||

|

1. Общая протяженность Вдоль шоссейных дорог Вдоль железных дорог Вдоль грунтовых дорог По бездорожью |

км |

140.1 140.1 - |

143 73.7 69.3 |

179.4 179.4 - |

|||

|

- - |

- - |

- - |

|||||

|

2. Способ прокладки Кабелеукладчиком Вручную В канализации |

км |

104.4 - 35.7 |

120.1 - 22.9 |

204,6 - 40.7 |

|||

|

3. Количество переходов Через железные дороги Через несудоходные реки Через шоссейные дороги |

пер. |

3 21 8 |

3 19 6 |

7 27 10 |

|||

|

4.Число обслуживаемых усилительных пунктов |

пункт. |

1 |

1 |

1 |

|||

|

5.Число необслуживаемых усилительных пунктов |

пункт. |

10 |

12 |

14 |

|||

Таблица 4.1. Сравнительные характеристики трасс магистрали

Вывод: Очевидно, что по технико-экономическим соображениям наиболее целесообразно, для строительства кабельной линии использовать первый вариант. Трасса имеет сравнительно малое количество пересечений с несудоходными реками и шоссейными дорогами и проходит вдоль автомобильной дороги, что позволяет на большем участке использовать укладку кабеля кабелеукладчиком, соответственно при эксплуатации и обслуживании данной трассы будут минимальные затраты.

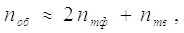

5. Расчет числа каналов

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения составляет:

(1.1)

(1.1)

Ht1 = 102.1*(1+102.1*0.03/100)7=126.108 тыс.чел.

Ht2 = 345.6*(1+345.6*0.03/100)7=689.407 тыс.чел.

Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами 0.7, определим количество абонентов в зоне АМТС

ma = 0.7*126.108 = 88.2756 тыс.абон.

ma = 0.7*689.407 = 482.5849 тыс.абон.

Для расчета телефонных каналов используют приближенную формулу:

(1.2)

(1.2)

nтф=1.3*0.05*0.05*88275.6*482584.9/(88275.6+482584.9)+5.6=249 каналов

где и

и  - постоянные

коэффициенты, соответствующие фиксированной

- постоянные

коэффициенты, соответствующие фиксированной

1 ТВ кан. = 1600 TФ каналов

Тогда общее число каналов рассчитывать по упрощенной формуле

(1.3)

(1.3)

n = 2*249 + 1600*10.45 = 3698 каналов

6. Выбор системы передачи

Система передачи и тип кабеля выбираются в зависимости от ожидаемой перспективной потребности в каналах связи на проектируемой магистрали таким образом, чтобы при соблюдении необходимых качественных показателей проектируемая магистраль была экономичной как по капитальным затратам, так и по эксплуатационным расходам.

Так как число каналов 3698, то выберем систему передачи STM-4, предоставляющую 7680 каналов ОЦК и скорость передачи 662 Мбит/с.

Выберем систему передачи (мультиплексор) SDH. Я выбрал T-316 C4 L-4.2, так как он поддерживает SDH и систему передачи STM-4. Мультиплексор предназначен для построения оптических сетей. Мультиплексор может работать по одному или двум одномодовым оптическим волокнам.

Характеристики системы передачи:

|

Параметры интерфейсов оборудования T-316C4 |

|

|

Оптический интерфейс (соответствует рекомендации G.957 МСЭ-Т) |

|

|

Тип приемопередатчика |

L-4.2(622 Мбит/с) |

|

Рабочая длина волны, нм |

1550 |

|

Тип волокна |

G.652 |

|

Мощность передатчика, дБм |

3...+2 |

|

Чувствительность приемника, дБм |

не хуже 28 |

|

Максимальная дальность передачи, км |

70 |

|

Тип оптического соединителя |

SC/PC |

|

Общие данные |

|

|

Условия эксплуатации |

|

|

Режим работы оборудования |

круглосуточный |

|

Диапазон рабочих температур |

от 0 до +45 С |

|

Относительная влажность |

10-90% |

|

Параметры |

|

|

Габариты (с элементами крепления к стойке), ширина-высота-глубина, мм |

436 х 293 х 86 |

|

Потребляемая мощность, Вт |

зависит от комплектации |

|

Электропитание от сети постоянного тока, В |

- 48 (+ 24) |

|

Электропитание от сети переменного тока (по заказу), В |

220 |

|

Электропитание от сети постоянного тока (по заказу), В |

- 60 |

Таблица 6.1. Исходные данные

Основные

особенности оборудования T-316C4:

· Возможность применения оборудования в различных топологиях: точка-точка, линия, кольцо, ячеистые структуры;

· Модульная конструкция, обеспечивающая постепенное наращивание производительности и экономичность решения;

· Широкий набор интерфейсных карт;

· Эффективная передача разнородного трафика (данные Ethernet передаются в "контейнерах" 2 Мбит/с);

· Встроенная матрица кросс-коммутации потоков 2 Мбит/с;

· Различные механизмы обеспечения резервирования и защиты.

7. Выбор типа кабеля

Тип кабеля выбирается на основе типа грунта, в который будет закладываться кабель, а также особенностей трассы, как то: наличие болот, рек и других препятствий. Сообразно выбранному пути пролегания ВОЛС, следует выбрать кабель ОКЛС-01.

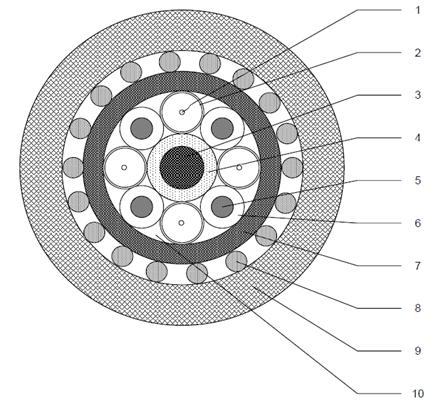

Выберем кабель ОКЛС-01-0.3/3.5-4. Конструкция

линейного оптического кабеля с жилами дистанционного питания (ОКЛС – 01-0,3/0,22-4)

приведена на рис. 2.

Выберем кабель ОКЛС-01-0.3/3.5-4. Конструкция

линейного оптического кабеля с жилами дистанционного питания (ОКЛС – 01-0,3/0,22-4)

приведена на рис. 2.

Рис. 7.1. Поперечный разрез линейного оптического кабеля ОКЛС – 01-0,3/0,22-4:

1 – оптическое волокно; 2 – оболочка оптического волокна (оптический модуль); 3 – центральный силовой элемент; 4 – оболочка центрального силового элемента; 5 – жилы дистанционного питания; 6 – оболочка силовых элементов из меди (полиэтилен); 7 – оболочка из полиэтилена (скрепляющая лента); 8 – броня из стальных стержней; 9 – защитная оболочка из полиэтилена; 10 – межмодульный гидрофобный заполнитель

Центральный силовой элемент, изготовленный из стеклопластикового стержня, покрыт оболочкой из полиуретана, вокруг которого скручены четыре оптических модуля (ОМ), в которых по четыре ОВ в каждом с гидрофобным заполнителем, а также четыре медных проводника для дистанционного питания, все это покрыто промежуточной оболочкой из полиэтилена, броней из стальных стержней, обмоточной лентой и защитной оболочкой из полиэтилена. Данный магистральный ОК применяется для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе зараженных грызунами, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, на мостах и в шахтах, через неглубокие болота и несудоходные реки.

8. Расчёт параметров кабеля

Исходные данные:

N1 = 1.463

N2 = 1.458

Длина волны: 1.55 мкм

2a = 10 мкм – сердцевина

2b = 125 мкм – оболочка

Относительная разность показателей преломления:

|

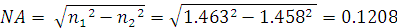

Числовая аппература:

Нормированная частота:

Критическая частота:

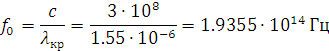

Рассчитаем затухание.

Потери на рассеивание:

,где

–

коэффициент рассеивания ( для кварца).

–

коэффициент рассеивания ( для кварца).

Потери на поглощение:

Общее затухание:

Рассчитаем дисперсию.

Согласно

варианту дисперсия

Ширина полосы:

9. Расчёт длины регенерационного участка

Исходные данные:

|

Параметр |

Системы СЦИ |

Энергетич. потенциал сист. П, дБ |

Число волокон в кабеле т |

Строит. длина ОК lc, км |

Ширина источ.изл. δλ, нм |

Потери в нераз. соед. |

|

Данные |

СТМ-4 |

25 |

20 |

4 |

0,5 |

0,02 |

Таблица 7.1. Исходные данные

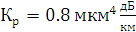

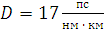

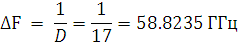

Длина регенерационного участка по дисперсии:

,где B = 662 –

скорость передачи (из 4 пункта)

–

скорость передачи (из 4 пункта)

Длина регенерационного участка Lр2, ограниченного энергетическими характеристиками ВОЛС, определяется выражением:

,

где  -

потери в разъёмных соединениях

-

потери в разъёмных соединениях

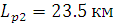

Сравнив

длина регенерационных участков по обоим параметрам, выберем наименьшую, то есть

ограниченную затуханием:

В курсовом проекте приводят отдельную схему размещения регенерационных пунктов по трассе оптического кабеля (рис. 7.2.). Число необслуживаемых регенераторов не должно превышать 10. При необходимости увеличить число необслуживаемых пунктов более 10, на ВОЛП предусматривают обслуживаемые регенерационные пункты через 10 необслуживаемых.

Рис. 7.2. Схема размещения регенерационных пунктов по трассе

оптического кабеля

10. Выбор метода прокладки кабеля и определение механических усилий

Основные этапы строительства ВОЛС и линий связи с традиционными кабелями совпадают. Это позволяет использовать сложившуюся структуру строительных организаций связи: строительно-монтажное управление (СМУ) или передвижная механизированная колонна (ПМК) и входящие в их состав прорабские или мастерские участки. Силами этих участков выполняют такие основные работы по строительству, как разбивка трассы линии и определение мест установки НРП на местности в соответствии с проектом на строительство, доставка оборудования, кабеля и других материалов на трассу, испытание, прокладка и монтаж кабеля и оконечных устройств, проведение приемосдаточных испытаний. Отличия в организации, технологии строительства, монтажных работах и эксплуатации ВОЛС в значительной степени обусловливаются тем, что у ОК в отличие от электрических кабелей нет параметров, характеризующих состояние элементов кабельного сердечника и его защитных покровов (сопротивление изоляции, пробивное напряжение изоляции и герметичность оболочки). Отсутствие таких параметров в ОК требует изменений в порядке проведения приемосдаточных испытаний, а также в процессе дальнейшей эксплуатации ВОЛС. Ряд существенных отличий в проведении линейных работ на ВОЛС обусловлен также следующим своеобразием конструкции ОК:

- критичностью к растягивающим усилиям, малыми поперечными размерами и массой ОК;

- большими строительными длинами ОК;

- сравнительно большими величинами затухания сростков оптических волокон;

- невозможность содержания ОК под избыточным воздушным давлением;

- трудностями при организации служебной

связи при строительстве ВОЛС с ОК без

металлических элементов;

- недостаточным

развитием методов и отсутствием приборов для измерений и отыскания

мест повреждений на ОК.

Эти особенности ОК, обусловленные в известной мере недостаточным опытом их производства и прокладки, сказываются практически на всех этапах строительства и вызывают необходимость введения существенных изменений в практику строительства и эксплуатации ВОЛС. На первых этапах подготовки строительства ВОЛС, как правило, выполняют следующие работы: составляют проект производства работ (ППР); решают организационные вопросы взаимодействия строительной организации с представителями заказчика; проводят подготовку персонала к выполнению основных строительно-монтажных операций; проводят входной контроль ОК; решают задачи материально-технического снабжения будущего строительства. В состав работ входят: разбивка трассы; подготовка переходов на пересечениях трассы с дорогами, препятствиями и др. (прокладка трубопроводов с последующей протяжкой ОК); прокладка ОК в грунт кабелеукладчиком или разработка траншей (механизмами или вручную). Одновременно проводят сопутствующие работы по развозке ОК к месту прокладки и вывоз барабанов, подготовке котлованов для монтажа муфт, засыпке траншей, фиксации трассы проложенного кабеля, рекультивации земель, нарушенных при строительстве ВОЛС, и др. Способ прокладки ОК (бестраншейный или в заранее отрытую траншею) во многом зависит от местности, характера грунтов и определяется проектом и ППР на конкретное строительство.

a. Прокладка ОК кабелеукладчиком

Более производительным и прогрессивным является способ бестраншейной прокладки с помощью кабелеукладчиков. В этом случае ОК прокладывают непосредственно на дне узкой щели, прорезаемой в грунте ножом кабелеукладчика, снабженным кассетой для направления, подачи и укладки кабеля на заданную глубину залегания (0.9... 1.2 м). При этом кабель на пути от барабана до выхода из кабеле-направляющей кассеты подвергается различным механическим воздействиям, которые в зависимости от категории грунта, скоростных режимов прокладки, конструкции ОК и кабелеукладчика могут изменяться в значительных пределах, превышая в некоторых случаях предельно допустимое растягивающее усилие на ОК. Обработка расчетных данных показывает: для всех типов обычных кабелеукладчиков максимальная техническая скорость прокладки 3.3 км/ч не может быть реализована. натяжение ОК возрастает с увеличением строительной длины кабеля; с увеличением жесткости кабеля при прочих равных условиях натяжение ОК увеличивается; натяжение ОК также увеличивается с увеличением размера кабельного барабана. Эти закономерности должны учитываться при выборе режимов прокладки ОК различными типами кабелеукладчиков.

Критичность большинства ОК к растягивающим усилиям и большие строительные длины ОК предопределяют следующие особенности технологического процесса его прокладки: кабель должен выдерживать допустимый радиус изгиба на всем участке подачи — от барабана до укладки на дно щели; кассета кабелеукладчика должна быть разборной, чтобы позволять освобождать ОК без его разрезания при подходе к местам, где механизированная прокладка невозможна (например, под дорогами); необходимы приспособления, ограничивающие боковые давления на ОК при прокладке и исключающие засорение кассеты; должно быть обеспечено принудительное вращение барабана в момент начала движения кабелеукладчика. Эти требования на сегодняшний день реализованы в навесном кабелеукладчике с виброустановкой КНВ-1К, имеющем следующие технические данные:

Средняя скорость прокладки, км/ч, в режиме:

активном ........................................................ 0.4

пассивном....................................................... 1.5

Глубина прокладки, м...................................... 0.9... 1.2

Масса барабана с ОК, кг................................... 4000

Количество обслуживающего персонала, чел.. 2

Ширина кассеты, см........................................... 12

Габаритные размеры, м:

длина............................................................... 9.2

ширина............................................................ 3.7

высота............................................................. 3.1

Наряду с этим имеется положительный опыт прокладки ОК и другими типами кабелеукладчиков при условии обеспечения выполнения вышеперечисленных требований. Это достигается дооборудованном традиционных кабелеукладчиков специальной кассетой со специальными направляющими роликами для обеспечения минимально допустимого радиуса изгиба ОК. Кабеленаправляющая кассета соединена с ножом через две шарнирные тяги, имеет криволинейную поверхность по всех длине и в точках выхода ОК, а также входной раструб с округлением по контуру, высота которого над уровнем грунта составляет не менее 800 мм. Кассета обеспечивает необходимый радиус изгиба, ОК проходит в ней, опираясь на ролики, выполненные попарно на балансирах, позволяющих перемещать ролики в направлении, перпендикулярном оси опирающегося на него ОК. Ролики размещены в кассете таким образом, что максимально уменьшают радиальное давление на ОК. Они ставятся в точках траектории ОК, где величина поперечных сил на ОК имеет большую величину. В кассете такой конструкции поперечные силы на входе и выходе примерно вдвое меньше по сравнению с кассетой, имеющей обычную конструкцию. Кабель в такую кассету поступает в ее верхнюю часть и, проходя по системе направляющих роликов, выходит в грунт из нижней части через направляющую трубу. При этом необходимо обеспечивать принудительную, но свободную, без рывков, размотку ОК с барабана и его подачу в кассету. Для избежания рывков при размотке необходимо устранить боковое соскальзывание барабана при помощи установки на оси барабана боковых зажимных втулок. Зазор между осью и центральным отверстием в барабане не должен превышать 2 ... 3 мм. Наряду с этими мероприятиями необходимо выбирать оптимальные скоростные режимы прокладки.

При прокладке больших строительных длин внутризоновых и магистральных ОК бестраншейным способом возникают определенные трудности из-за наличия пересечений на трассе. Известно несколько способов преодоления пересечений без разрезания ОК.

1-й способ. При подходе кабелеукладчика к трубопроводу ОК разматывают с барабана, выкладывают его «восьмеркой» и пропускают под препятствием (в заготовленную трубу) и затем снова наматывают на барабан и продолжают прокладку. При коротких длинах оставшийся ОК можно прокладывать с земли, не наматывая его снова на барабан.

2-й способ. При достижении кабелеукладчиком на трассе препятствия под последним отрывают котлован. Барабан с ОК. снимают с кабелеукладчика и, освободив ОК из разборной кассеты, устанавливают на козлы перед препятствием. Кабелеукладчик перегоняют за препятствие. Опускают нож с кассетой в котлован за препятствием и заправляют в кассету ОК, протянутый петлей под препятствием. Для предохранения кабеля от перегибов под препятствием устанавливают кабельное колено или ролики. При нескольких препятствиях эту операцию повторяют.

Для предохранения от повреждения ОК при его волочении по поверхности грунта по трассе устанавливают раскатные ролики. Кроме того, необходимо привлечение дополнительного персонала для ручной размотки ОК с барабана и вспомогательной подтяжки кабеля в середине трассы проходящего по поверхности ОК.

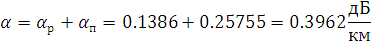

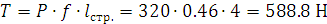

Рассчитаем величину натяжения:

,

где Р = 320  -

масса единицы длины кабеля;

-

масса единицы длины кабеля;

– коэффициент

трения ( для грунта 2 и 3 категорий);

– коэффициент

трения ( для грунта 2 и 3 категорий);

–

строительная длина ( из предыдущего пункта)

–

строительная длина ( из предыдущего пункта)

Кабель выдерживает предельную нагрузку 300 Н, натяжение при прокладке в грунт кабелеукладчиком не превышает нормы.

b. Особенности прокладки ОК в канализации

Волоконно-оптические линии связи, проходящие в черте населенных пунктов, как правило, прокладывают в телефонной канализации. Основу составляют трубы круглого сечения диаметром 100 мм — асбоцементные, бетонные или пластмассовые. Телефонную канализацию прокладывают на глубине 0,4 ... 1,5 м отдельными блоками, герметично состыкованными между собой. Через 80... 150 м по трассе телефонной канализации размещают смотровые устройства — телефонные колодцы. По стенкам колодцев имеются особые консоли, на которых укладывают кабели, а в местах стыка двух строительных длин — кабельные муфты.

Отличие технологии прокладки в телефонной канализации оптических и традиционных кабелей заключается в том, что усилие тяжения ОК при прокладке не должно превышать допустимого растягивающего усилия, а также не допускается кручение кабеля. При этом тяжение должно осуществляться одновременно за оболочку и армирующие элементы ОК.

Прокладка ОК в телефонной канализации производится, как правило, в свободные каналы диаметром 100 мм или в субканалы, образованные предварительно затянутыми в основной канал полиэтиленовыми трубами с внутренним диаметром 32 мм. Наиболее часто применяются трубы из полиэтилена низкого давления ПНД-32, изготавливаемые по ГОСТ 18599—83.В свободный канал диаметром 100 мм одновременно может быть затянуто три-четыре субканала.

c. Устройство переходов через реки, шоссейные и железные дороги

Чтобы не прекращать движения транспорта во время строительства кабельной линии, на пересечении трассы с шоссейными и железными дорогами кабели, как правило, укладывают в специально заложенные под проезжей частью трубы. Укладка труб, в основном асбоцементных или пластмассовых, обычно выполняется способом

горизонтального бурения грунта. Прокладываемые под железными дорогами асбоцементные трубы для повышения их изоляции предварительно покрываются горячим битумом. Число труб определяется проектом. Концы труб должны выходить не менее чем на 1 м от края кювета и лежать на глубине не менее 0.8 м от его дна.

Бурение грунта и затяжка труб осуществляются гидравлическим буром, бурильно-шнековой установкой или пневмопробойником. Процесс бурения состоит в следующем. С помощью гидравлического блока цилиндров и насоса высокого давления в грунт заталкивается стальная штанга, состоящая из отрезков длиной 1м, навинчиваемых друг на друга по мере продавливания.

Способы прокладки речных подводных кабелей зависят от характера реки, ширины, глубины ее, наличия судоходства, времени прокладки, массы кабеля и имеющихся в распоряжении технических средств для прокладки. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств, а в зимнее время - со льда. На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 м кабель заглубляется в дно реки не менее чем на 1 м, на несудоходных - на 0.7 м . В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 м.

Кабелеукладчик обычного типа может применяться для прокладки кабелей через реки шириной до 200 м и глубиной до 8 м при скорости течения реки до 1.5 м/с. Для прокладки кабеля со сложным рельефом дна применяются специальные гидравлические кабелеукладчики. Перед прокладкой кабеля проверяют дно и выявляют возможные препятствия. Для этого либо кабелеукладчик проходит трассу вхолостую (без кабеля), либо протягивают якорь - кошку. Кабелеукладчик с кабелем ставят на одном берегу, а передвигающий его трактор на другом. С помощью троса трактор перетягивает кабелеукладчик с одного берега на другой, при этом кабель укладывается по дну реки. Если использование кабелеукладчиков невозможно, то применяют специальные водолазные средства.

11. Расчёт надёжности ВОЛС

Исходные данные:

|

Параметр |

1 |

|

L1, % |

60 |

|

L2, % |

30 |

|

L3, % |

10 |

Таблица 11.1. Исходные данные

Среднестатистические значения интенсивности отказов λср и среднее время восстановления связи tв в различных районах:

|

Местность прокладки ОК |

Европейская часть |

|

|

|

|

|

|

В ненаселённых пунктах(поле) |

1.85 |

4.85 |

|

В населённых пунктах |

10.55 |

4.3 |

|

В канализации |

7.4 |

4.15 |

Таблица 11.2. Значения интенсивности отказов λср и время восстановления связи tв в различных районах.

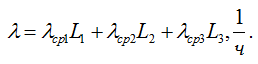

Расчёт потока отказов

Поток отказов рассчитывается по формуле:

([4]11.1)

([4]11.1)

L1 = L * 0.6= 84.06 км

L2 = L * 0.3 = 42.03 км

L3 = L * 0.1 = 14.01 км

По результатам расчётов:

λ = 0.703 *10-4

Расчёт наработки на отказ

Среднее время между отказами, оно же наработка на отказ, рассчитывается по формуле:

По результатам вычислений:

Т0 = 1423 ч

Расчёт среднего времени восстановления связи

Среднее время восстановления связи рассчитывается по формуле:

По результатам вычислений:

tв = 4.4 ч

Расчёт коэффициента готовности

КГ= Т0 / (Т0 + tв)

По результатам вычислений:

КГ = 0.997

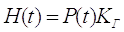

Расчёт вероятности безотказной работы

Вероятность безотказной работы рассчитывается по следующей формуле:

Р = exp(-λt)

По результатам вычислений:

За сутки: t = 24 ч. Р = 0.998

За месяц: t = 720 ч. Р = 0.95

За год: t = 8760 ч. Р = 0.54

Расчёт надёжности магистрали

Надёжность магистрали рассчитывается по формуле:

По результатам вычислений:

За сутки: H(24) = 0.995

За месяц: H(720) = 0.947

За год: H(8760) = 0.538

Вывод: Надёжность магистрали за год ниже нормы. Поэтому, должны быть приняты дополнительные меры по её увеличению.

12. Расчёт грозозащиты магистральных оптических кабелей

Исходные данные:

|

Таблица 12.1. Исходные данные

Определение категории молниестойкости

Категория молниестойкости определяется по удельному сопротивлению грунта. Поскольку ρ < 1000 Омм, в нашем случае имеет место I-III категория молниестойкости.

Расчёт вероятного числа повреждений ОК, вызванных ударами молний

Согласно Таблице 6 Руководства по защите оптических кабелей от ударов молний, вероятное число повреждений для данного случая n = 0,491. Однако, в него вносится поправка, обусловленная величиной грозодеятельности в данной местности q. Таким образом, формула для расчёта вероятного числа повреждения ОК принимает вид:

n1 = n(q/2), ([3]12.1)

Где n1 – вероятное число повреждений ОК с учётом поправки на величину грозодеятельности.

По результатам вычислений,

n1 = 1.35.

Сравним полученное значение с нормой для данной местности n0 = 0.2

n1 > n0

Следовательно, необходима дополнительная защита оптического кабеля от ударов молний.

Вывод: Поскольку в кабеле имеются металлические элементы, был произведён соответствующий расчёт возможного числа повреждений от молний. По результатам этого расчёта было установлено, что для данной ВОЛС необходима дополнительная грозозащита.

13. Сметно-финансовый расчёт

Расчёт капитальных затрат

Исходные данные:

|

Тип кабеля |

ОКЛС–01-0.3/0.22-4 |

|

Строительная длина кабеля, м |

4000 |

|

Аппаратура синхронной цифровой иерархии |

STM-4 |

|

Число каналов |

3698 |

|

Длина трассы, км |

140.1 |

Таблица 13.1. Исходные данные

Капитальные затраты складываются из затрат на станционные и линейные сооружения и рассчитываются, как правило, укрупненным методом. Капитальные затраты на линейные сооружения включают в себя стоимость кабеля и его прокладки, монтажа и испытания муфт.

Капитальные затраты на линейные сооружения

|

Капитальные затраты на линейные сооружения Наименование оборудования |

Кол-во единиц |

Стоимость единицы, тыс. руб. |

Общая стоимость, тыс. руб. |

|

Кабель ОКЛС–01-0.3/0.22-4 |

141 |

86.6 |

12210.6 |

|

Транспортные расходы (14% от стоимости кабеля) |

14 |

122.106 |

1709.484 |

|

Строительные и монтажные работы по прокладке с учетом накладных расходов и плановых накоплений (80% от стоимости кабеля) |

80 |

122.106 |

9768.48 |

|

Всего: |

23 688.564 |

||

Таблица 13.2. Капитальные затраты на линейные сооружения

Таким образом, капитальные затраты на линейные сооружения составляют 23 688.564 тыс. руб. Капитальные затраты на ВОЛП определяют по укрупненным показателям исходя из структуры капитальных затрат на ВОЛС согласно тарифам на строительно-монтажные работы ОАО "Связьстрой-7". Согласно структуре капитальных затрат на ВОЛП затраты на линейные сооружения составляют 54,8% от итоговых капитальных затрат.

Капитальные затраты на ВОЛП

|

Капитальные затраты на ВОЛП Наименование капитальных затрат |

Капитальные затраты, тыс.руб. |

Структура капитальных затрат в % к итоговым |

|

Каналообразующая аппаратура ОРП, НРП |

19309.64 |

44.67 |

|

Линейные сооружения |

23 688.564 |

54.8 |

|

Электропитающие установки (ЭПУ) |

229.1 |

0.53 |

|

Всего |

43227.3 |

100 |

Таблица 13.3. Капитальные затраты на ВОЛП

Капитальные затраты на проектируемую ВОЛС составят 43227.3 тыс. руб

Расчет годовых расходов на производство и реализацию услуг связи

В расходы на производство и реализацию услуг связи входят расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на материалы и запчасти, затраты на электроэнергию для технических нужд, амортизационные отчисления, прочие расходы.

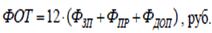

Расходы на оплату труда определяются фондом оплаты труда (ФОТ), который может быть рассчитан по формуле:

Где 12 – число месяцев в году;

ФЗП – заработная плата за один месяц, руб.;

ФПР – премиальный фонд, руб.;

ФДОП – надбавки к заработной плате, руб.

Помесячная заработная плата определяется тарифными ставками или должностными окладами работников соответствующей квалификации:

Где ФЗПмесi – заработная плата i-го работника за один месяц, руб.;

ni – число работников i – ой квалификации;

N – общее число работников.

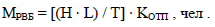

Количество работников ЛАЦ одной станции, оснащенной аппаратурой STM-4, составляет пять человек: один инженер, два электромеханика, два электромонтера. Численность работников ремонтно-восстановительной бригады, обслуживающих кабельную трассу, определим по формуле:

Где H – норматив на ремонтно-восстановительные работы на магистрали (3.9 чел-час/км в месяц);

L – протяженность трассы, км;

T = 175 час. – рабочее время одного работника за один месяц;

KОТП = 1,08 – коэффициент, учитывающий необходимость подмены работников на время отпуска.

По результатам вычислений:

МРВБ = 4 чел.

Штат работников ремонтно-восстановительной бригады: 1 электро-механик, 3 кабельщика-спайщика.

Сверх штата устанавливается должность начальника и инженера с категорией.

Штат работников, обслуживающих проектируемую линию передачи, а также месячную заработную плату представим в таблице 13.4.

|

Штат работников и их месячная зарплата Наименование должности работника |

Месячная заработная плата, руб. |

Количество штатных единиц |

|

Начальник |

25000 |

1 |

|

Инженер с категорией |

21000 |

1 |

|

Инженер |

18000 |

1 |

|

Электромеханик |

17000 |

4 |

|

Электромонтер |

15000 |

2 |

|

Кабельщик-спайщик |

16000 |

4 |

Таблица 13.4. Штат работников и их месячная зарплата

Теперь вычислим месячную заработную плату по формуле

По результатам вычислений,

ФЗП = 226 тыс. руб.

Дополнительные выплаты ФДОП за работу в праздничные дни и в ночное время составляют 1,2% от основной заработной платы:

ФДОП = 0.012 ∙ 226 = 2.712 тыс. руб.

Премиальный фонд равен 25% от основной заработной платы:

ФПР = 0.25 ∙ 226 = 56.5 тыс. руб.

Теперь определим ФОТ за один год по формуле:

ФОТ = 3422.5 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (ОСН) равняется 34% от ФОТ:

ОСН = 0.34 ∙ 3422.5 = 1163.6 тыс. руб.

Затраты на материалы и запасные части (ЭМ) составляют 2-3% от капитальных затрат на оборудование:

ЭМ = 0.03 ∙ 32730.5 = 982 тыс. руб.

Затраты на электроэнергию для технических нужд рассчитываются на основе мощности аппаратуры, количества часов работы за год и тарифов на электроэнергию и могут быть рассчитаны по формуле:

Где ЭЭ – расходы на электроэнергию, тыс. руб.;

t – время работы оборудования за год (8760 час.);

Ni – количество единиц оборудования конкретного вида;

Wi – мощность, потребляемая конкретной единицей оборудования, кВт;

n – число видов оборудования, потребляющих различную мощность;

T – тариф на электроэнергию для технических нужд (1кВт = 4.56 руб.).

По результатам вычислений,

ЭЭ = 107.3 тыс. руб.

Амортизационные отчисления определяются исходя из величины капитальных затрат на оборудование и сооружения Ki и норм амортизационных отчислений Hi:

A = ( Σ Hi · Ki ) / 100 , тыс. руб.

Нормы амортизационных отчислений составляют:

- для станционного оборудования – 12%;

- для линейных сооружений – 10%;

По результатам вычислений,

А = 7943 тыс. руб.

Прочие расходы (Пр) составляют 25% от ФОТ:

ПР = 0.25 ∙ 3422.5 = 855.6 тыс. руб.

Результаты расчетов расходов на производство и реализацию услуг связи ЭЭКСПЛ представлены в таблице 13.5.

|

Наименование статьи расходов |

Сумма, тыс. руб. |

|

Расходы на оплату труда |

3422.5 |

|

Отчисления на социальные нужды |

1163.6 |

|

Затраты на материалы и запасные части |

580.4 |

|

Затраты на электроэнергию |

107.3 |

|

Амортизационные отчисления |

6265.3 |

|

Прочие расходы |

855.6 |

|

ИТОГО: |

12394.7 |

Таблица 13.5. Расходы на производство и реализацию услуг связи

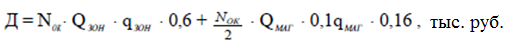

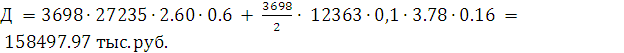

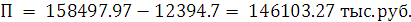

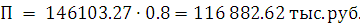

13. Оценка экономической эффективности применения ВОЛП.

Поскольку главная цель отрасли связи состоит в оказании потребителям телекоммуникационных услуг, основным показателем, характеризующим конечные результаты деятельности операторов, являются доходы от услуг связи, получаемые от их реализации потребителям по установленным тарифам. При определении доходов от услуг связи следует применять такой специфический показатель, как средняя доходная такса.

При установлении междугородных телефонных соединений (разговоров) тарификация в общем случае осуществляется в зависимости от стоимости 1 минуты разговора, различающейся по тарифным зонам (расстоянию) и продолжительности соединения.

Фактическая оплата за разговор учитывает также вид трафика: срочный, обычный, льготный. Кроме того, при тарификации играет роль способ установления междугородного соединения – автоматический или ручной. Таким образом, даже разговоры между одними и теми же населенными пунктами одинаковой продолжительности, если они предоставлены в разные дни недели и время суток, осуществленные с помощью телефонистов или по автоматике, имеют разную стоимость и неодинаковый средний тариф, соответственно, и приносят оператору разные доходы. Естественно, что в перспективном периоде учесть все эти факторы невозможно даже в наиболее общем приближении. Поэтому в расчетах будем исходить из того, что средняя доходная такса соответствует дневному тарифному плану ОАО «Ростелеком».

По тарифным планам ОАО «Ростелеком» стоимость 1 минуты

телефонного разговора по междугородной магистрали протяженностью от

101 км до 600 км (II тарифная зона) составляет 3,78 руб., стоимость 1 минуты

внутризонового соединения составляет 2,60 руб.

При оценке эффективности проектируемых объектов электросвязи во

многих случаях определяется величина годового объёма доходов от

предоставления услуг связи. Расчёт доходов от предоставления услуг связи

для волоконно-оптической линии связи производится по формуле:

,где Nок - количество исходящих оконечных каналов, Nок = 3698;

Qзон - исходящий зоновый обмен, равный 27235 разговорам (по

статистическим данным);

qзон - стоимость зонового разговора, qзон = 2.60;

- количество исходящих оконечных каналов,

организованных на

- количество исходящих оконечных каналов,

организованных на

магистрали;

Qмаг - исходящий магистральный обмен, равный 12363 разговорам (по

статистическим данным);

qмаг - стоимость магистрального разговора, qмаг = 3.78.

Прибыль рассчитываем по формуле:

П = Д – ЭЭКСПЛ, тыс. руб.,

,где П – прибыль с использования ВОЛС.

За вычетом налога на прибыль (20%):

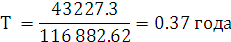

Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле:

Т = К/П, тыс. руб.

Где Т – срок окупаемости, лет;

К – капитальные затраты, тыс. руб.

Срок окупаемости проекта для сооружений связи не должен превышать

пяти лет, полученный результат соответствует норме. В расчетах

принимают, что количество каналов автоматической междугородной

телефонной связи берется таким образом, чтобы срок окупаемости проекта

не превышал пяти лет.

14. Заключение

В данной курсовой работе представлен проект оптической кабельной магистрали между городами Владимир и Ногинск, а именно: выбор оптимального пути прокладки, выбор системы передачи; выбор типа оптического кабеля; расчёт параметров оптического кабеля, определение длины регенерационного и усилительного участков, способы прокладки кабеля, анализ воздействий внешних электромагнитных полей, расчёт надёжности кабеля, технико-экономическое обоснование и оценка экономической эффективности применения ВОЛП. Система окупает себя за короткое время и удовлетворяет всем технико-экономическим нормам и стандартам. Для упрощения расчетов использовалась математическая система Mathcad 2015.

15. Список литературы

1. Учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта «Проектирование междугородней волоконно-оптической линии передачи» по курсу «Направляющие среды электросвязи». Колесников В.А., Зубилевич А.Л., Колесников О.В. ООО «Брис-М» Москва, 2015.

2. Волоконно-оптические системы передачи и кабели: Справочник/И. И. Гроднев, А. Г. Мурадян, Р. М. Шарафутдинов и др. — М.: Радио и связь, 1993.

3. Курсовая работа по волоконно-оптической линии и краткие указания по её выполнению. Д.т.н. Проф. Соколов С.А.

4. Задания и методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Направляющие системы электросвязи» В. Г. Панкратов, Б. Н. Морозов. ООО «Инсвязьиздат». Москва, ул. Авиамоторная, 8.

5. Интернет

Выполнено:

Подпись:

Антиплаигат

Оригинальность:

н , дБ

н , дБ , ,1/км*ч

, ,1/км*ч ,

ч

,

ч (zip - application/zip)

(zip - application/zip)