ФГБОУ ВПО

Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина

Факультет агрономии и лесного хозяйства

Кафедра лесного хозяйства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Лесоводство»

на тему:

«Проект заготовки древесины и рубок ухода в Сокольском районе

Вологодской области»

Выполнил студент Шучева Е.Е.

423 группы

Вологда – Молочное

2016

Аннотация

Содержание

Введение. 4

1. Природно-экономические условия лесничества. 5

1.1 Местоположение, организация территории. 5

1.2 Климат. 8

1.3 Рельеф, почвы и гидрология. 9

1.4 Характеристика лесного фонда. 12

Введение

Лесоводство - наука о природе леса, методах его выращивания, улучшения и повышения продуктивности. Оно делится на лесоведение (учение о природе леса) и собственно лесоводство, разрабатывающее научные основы техники и технологии выращивания леса в различных природных и производственно-экономических условиях.

Рубка леса чаще всего связана с заготовкой древесины. Объектом рубки являются отдельные деревья и целые древостои. В результате рубки изменяются внешняя среда, лесорастительные условия, что оказывает влияние на прирост, жизнестойкость, плодоношение и другие свойства оставшихся деревьев, на напочвенный покров, возобновление и формирование леса, на водоохранные, почвозащитные и иные свойства леса, на состав фауны и т.д. Таким образом, лесоэксплуатационные и лесоводственные задачи должны рассматриваться в единстве.

Целью рубок заготовки древесины является получение древесного сырья. Она проводится в спелых древостоях, когда древесина достигает определенных размеров. Рубка спелого леса должна решать три основные задачи: возобновление леса, экологические задачи и получение древесины и другой древесной продукции. Рубки ухода проводят в лесу, начиная с молодого возраста и до возраста приспевания древостоя к рубке, заготовке древесины. Цель - уход за лесом,улучшение его свойств для повышения полезности в будущем.

Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных насаждений устанавливается в зависимости от целевого назначения лесов, типа лесорастительных условий, состава, возраста, класса бонитета, строения, состояния лесных насаждений и целей ухода. Выделяются следующие группы интенсивности рубки: очень слабая - до 10 процентов от запаса древесины до рубки; слабая - 11 - 20 % ; умеренная - 21 – 30%, умеренно-высокая - 31 – 40%; высокая - 41 – 50%.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

Успешное решение задач отрасли, связанных с перестройкой народного хозяйства, возможно только при условии значительного повышения квалификации лесничего и усиления его самостоятельности и организаторской роли.

1. Природно-экономические условия лесничества

1.1 Местоположение, организация территории

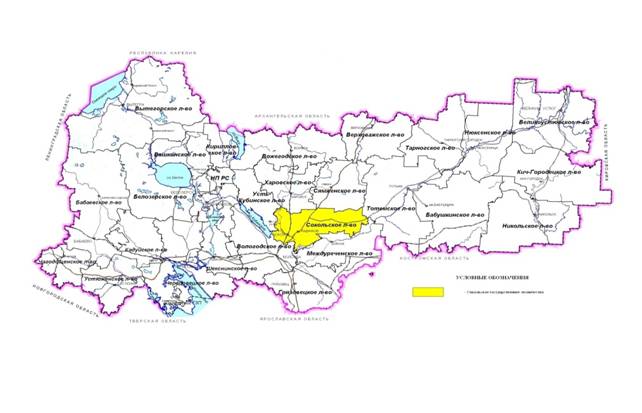

Сокольский район расположен в центральной части Вологодской области, на территории Сокольского административного района, центром которого является г. Сокол. Расстояние до областного центра — 35 км. Площадь территории Сокольского района составляет 4165 км². Протяженность территории с севера на юг составляет около 55 км, с запада на восток – более 100 км. На севере район граничит с Харовским, на западе с Усть-Кубинским на востоке – с Тотемским, на юге – с Вологодским и Междуреченским районами (рисунок 1).

Рисунок 1. Карта-схема Вологодской области

Ведение лесного хозяйства в районе осуществляют два лесхоза: САУ лесного хозяйства ВО "Кадниковский лесхоз" и Сокольский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз". Государственные полномочия в сфере управления лесами и контрольно-надзорные функции с 01 февраля 2008 года возложены на Сокольский районный отдел – государственное лесничество. Общая площадь лесничества на 01.01.2010 г. составляет 294988 га, в том числе покрытая лесом – 266051га. Леса лесничества расположены в бассейне р. Сухона, одним массивом. В составе лесничества образовано 8 участковых лесничеств, в том числе 2 участковых сельских лесничества. Каждое сельское участковое лесничество разделено на участки – бывшие сельхозформирования. Предприятия лесного комплекса Сокольского района представлены в таблице 1.

Основными направлениями экономической деятельности района являются:

- целлюлозно-бумажное производство;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- производство пищевых продуктов.

Лесозаготовительную деятельность на территории района в 2011году осуществляют 60 субъектов, в том числе 3 специализированных крупных предприятия (ОАО ЛПК «Кипелово», ООО «Семигородний ЛПК», ОАО ПК «Вологодский»), 13 малых предприятий (ООО «Импульс», ООО «Нордвуд», ООО «Жара», ЗАО «Биряковское», ССПК «Боровик» и др.), 42 индивидуальных предпринимателя (Воронов С.Н., Боричев И.В., Липатов Ю.А. и другие), 2 лесхоза. В целях обеспечения контроля над законностью заготовки древесины в лесах, ее перевозки по автодорогам действует межведомственная оперативная мобильная группа, в состав которой входят сотрудники МОВД «Сокольский» по Сокольскому району, работники Сокольского районного отдела – государственное лесничество, работники лесхозов.

На территории Сокольского района функционируют 19 крупных и средних предприятий различных отраслей промышленности. Традиционно, основная роль отводится целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

Пищевая промышленность представлена в Сокольском районе такими отраслями, как молочная, мясная, хлебопечение, кондитерская, пищевкусовая. Агропромышленный комплекс насчитывает 11 сельскохозяйственных предприятий (такие как ОАО «Вологодский картофель»; КФХ "Рассвет"; ЗАО «Биряковское»), 3 предприятия переработки картофель»; КФХ "Рассвет"; ЗАО «Биряковское»), 3 предприятия переработки (СПК «Сокольский мясокомбинат»; ОАО Пищевой комбинат «Вологодский»; ОАО «Сухонский молочный комбинат»), одно обслуживающее предприятие, 29 фермерских хозяйств.

Исключительно важное значение для района имеет железная дорога Москва – Архангельск, автомобильные дороги (федерального значения - Москва – Архангельск; областного значения – Чекшино – Никольск, Сокол – Вожега, Васильево – Устье). Существующие объекты лесной инфраструктуры – это лесные (лесохозяйственные) дороги и лесные склады (верхние и нижние). Протяженность дорог общего пользования, находящихся в областной собственности 368,4 км. Кроме того УЖД – 44 км. Эта транспортная сеть связывают места рубок и отдельные лесные квартала с пунктами вывозки древесины и лесными посёлками.

Наличие лесных ресурсов, развитая транспортная cиcтема, выгодное экономико-географическое положение Сокольского района послужили предпосылками для формирования г. Сокола как крупного промышленного узла Вологодской области. Положительным моментом развития лесопромышленного комплекса является сохранение тенденции сокращения доли экспорта круглого леса, что свидетельствует о стабильном развитии предприятий глубокой и химико-технологической переработки древеcины.

Таблица 1 - Предприятия лесного комплекса Сокольского района.

|

№ предприятия |

Наименование |

Возлагаемые функции |

Площадь |

|

|

Га |

% |

|||

|

1 |

Сокольское государственное лесничество |

Надзор и контроль за лесным фондом |

294988 |

85 |

|

2 |

Кадниковский лесхоз |

Охрана от пожаров лесных земель и заготовка древесины |

44271 |

13 |

|

3 |

Лесозаготовительное предприятие: ОАО ЛПК «Кипелово» |

Заготовка и переработка древесины |

8308 |

2 |

|

Итого |

347567 |

100 |

||

1.2 Климат

Климатические условия Сокольского района формируются под влиянием тех же факторов, что и в Вологодской области, но имеют ряд отличительных черт. Климат района умеренно-континентальный с продолжительной зимой, короткой весной с неустойчивыми температурами, относительно коротким умеренно-теплым увлажненным летом, с продолжительной ненастной осенью.

Географическое положение в центре южной половины области определяет более благоприятные радиационные условия по сравнению с северными районами и обуславливает переходный характер климата от менее континентального западных районов области к более континентальному восточных районов. Годовой радиационный баланс в целом положительный, но в зимнее время (со второй декады октября до середины марта) отрицателен (таблица 2). Характерно преобладание континентального воздуха умеренных широт, хорошо выраженная циклоническая деятельность, преобладание ветров с западной составляющей, частая смена воздушных масс и, как следствие этого, неустойчивая погода.

Таблица 2 – Средние многолетние климатические показатели

|

Месяцы |

Температура. воздуха, ºС |

Осадки, мм |

Снежный покров, см |

Влажность, % |

Ветры |

|||

|

средняя |

max |

min |

направление |

скорость, м/с |

||||

|

1 |

-11,8 |

-3,0 |

-38,2 |

36 |

36 |

85 |

ЮЗ |

3,8 |

|

2 |

-11,3 |

-5,4 |

-38,6 |

26 |

50 |

83 |

ЮЗ |

4,0 |

|

3 |

-6,4 |

7,3 |

-18,1 |

31 |

55 |

78 |

ЮЗ |

4,1 |

|

4 |

2,2 |

15,6 |

-12,6 |

34 |

17 |

73 |

ЮЗ |

4,2 |

|

5 |

9,4 |

26,6 |

-3,7 |

51 |

67 |

З |

4,8 |

|

|

6 |

14,4 |

23,0 |

-3,0 |

71 |

70 |

СЗ |

4,4 |

|

|

7 |

17,0 |

26,4 |

5,4 |

74 |

76 |

СЗ |

3,8 |

|

|

8 |

14,6 |

31,2 |

6,0 |

72 |

80 |

ЮЗ |

4,1 |

|

|

9 |

8,9 |

24,3 |

-2,0 |

68 |

84 |

ЮЗ |

4,5 |

|

|

10 |

2,5 |

16,7 |

-7,8 |

52 |

86 |

ЮЗ |

4,3 |

|

|

11 |

-3,6 |

4,5 |

-26,8 |

40 |

8 |

88 |

ЮЗ |

4,0 |

|

12 |

-9,1 |

3,7 |

-36,1 |

40 |

14 |

87 |

ЮЗ |

4,1 |

С вытянутостью Сокольского района с запада на восток связано увеличение континентальности климата внутри района в том же направлении. Поэтому в его восточной части увеличивается суровость зимы, уменьшается количество осадков (особенно в холодный период года), увеличивается продолжительность безморозного периода.

Под влиянием леса, занимающего свыше 60% территории района, несколько увеличивается количество выпадающих осадков (по мнению большинства исследователей на 10-20%), а также происходит более значительное по сравнению с открытыми участками накопление в них снега. Влияние Кубенского озера ограничивается сравнительно узкой полосой на западе района и проявляется в уменьшении количества осадков и увеличении продолжительности безморозного периода.

В северной и восточной части Сокольского района возможно более раннее наступление среднесуточных температур ниже нуля градусов осенью и более поздний переход через 0°С весной. Период с отрицательными температурами воздуха длится 160 дней, с температурами ниже минус 50С – 120 дней, ниже минус 100С – 65 дней, ниже минус 150С – 49 дней. Период с положительными температурами выше 0˚С составляет 205 дней (с 10 апреля по 25 октября).

1.3 Рельеф, почвы и гидрология

Территория района расположена в северо-восточной части Присухонской низменности и представляет собой слабо всхолмленную равнину, понижающуюся к юго-западу, изрезанную многочисленными реками. В рельефе преобладают волнистые или плоские междуречья рек Сухоны, Двиницы, Сямжены, Кубены, которые довольно сильно расчленены вблизи рек, но почти плоские в центральных частях.

Бессточные понижения равнинно-холмистых междуречий обычно заняты болотами и заболоченными землями. Высотные отметки колеблются в пределах 110-130 м над уровнем моря. Лишь в северо-восточной части района высшие точки достигают 180 м.

В геологическом строении территории принимают участие горные породы различного происхождения и возраста. В основании ее лежат докембрийские кристаллические породы, перекрытые толщей мало нарушенных палеозойских и мезозойских осадочных пород, а главным образом, отложениями меловой системы. Они представлены пестроцветной мергелистой толщей, глинами, песками и другими горными породами.

Материнская порода представлена комплексом ледниковых, водно-ледниковых, аллювиальных и болотных образований. Среди них преобладают глинистые и песчаные отложения, варьирующие по цвету и механическому составу, с включением гальки, валунов и обломков известняка (валунные, моренные суглинки, супеси, пески, двучленные наносы, древнеаллювиальные пески и супеси).

В районе распространены почвы подзолистого, болотно-подзолистого, болотного (верхового и низового) и пойменного типов. Подзолистый тип почв представлен подтипами глеево-подзолистых, типичных подзолистых и дерново-подзолистых.

Глеево-подзолистые почвы, у которых непосредственно под лесной подстилкой развивается оглеенный горизонт, встречается под еловыми лесами в наиболее дренированных местах. Эти почвы характеризуются высокой кислотностью, малым содержанием обменных оснований и накоплением подвижных окислов железа.

Типичные подзолистые почвы преобладают в западной части района, где они расположены на склонах увалов и на хорошо дренированных водоразделах под хвойными лесами с моховым и мохово-кустарниковым напочвенным покровом. Сформировались они в условиях нормального и реже временно-избыточного увлажнения на различных почвообразующих породах. В зависимости от механического состава различают два ряда типичных подзолистых почв: подзолы (иллювиально-гумусовые, железистые) и типичные подзолистые.

На песчаных грунтах, в основном под сосняками лишайниковыми, развиты иллювиально-гумусовые и железистые (с ярко выраженным красно-бурым иллювиальным горизонтом) подзолы. Они лежат на вторых (боровых) надпойменных террасах рек, реже на водораздельных пространствах, сложенные древнеаллювиальными и флювиогляциальными песчаными отложениями. Естественное плодородие этих почв очень низкое, но они подсыхают и прогреваются быстрее, чем типичные подзолистые почвы.

Более плодородные дерново-подзолистые почвы встречаются в северо-восточной части на хорошо дренированных участках местности под хвойно-лиственными, мохово-травяными лесами. Все перечисленные выше почвы имеют нормальное увлажнение и занимают 63% от лесной площади.

Распространены в районе и болотно-подзолистые почвы (с торфянисто - или торфяно-подзолистой поверхностью или грунтово-глеевые, перегнойно-подзолистые поверхностно - или грунтово-глеевые). Они сформировались на плоских слабо дренированных водоразделах, сложенных суглинками при неглубоком залегании глины под еловыми или елово-сосновыми лесами с моховым покровом. Эти почвы имеют высокую кислотность, бедны питательными веществами и переувлажнены. Общая площадь болотно-подзолистых почв составляет около 8% лесной площади.

На пониженных участках местности с постоянным избыточным увлажнением развиты болотные почвы (торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, перегнойно-глеевые). Они занимают около 21% лесной площади. Преобладают среди них маломощные верховые и переходные торфяники (со слабо разложившимся слоем торфа глубиной 0,5 м), занятые ельниками и сосняками. Площадь открытых болот с редкой древесной растительностью составляет 1982 га, мощность торфяного горизонта здесь достигает 2 м и более.

В поймах рек и ручьев в условиях кратковременного затопления паводковыми водами сформировались плодородные пойменные аллювиальные дерново-глеевые почвы. Они содержат значительное количество гумуса, обменных оснований и имеют хорошо выраженную зернистую структуру. Эти почвы составляют около 1 % площади, занятые в основном луговой растительностью, а используются они как сенокосные угодья.

Эрозионные трассы на территории незначительны и характерны только для речек, рек и их протоков, берега которых подвержены эрозии в период весенних паводков Склоны холмов защищены лесом и мощным травяным покровом. Таким образом, эрозия почв в районе существенного значения не имеет.

Избыток влаги вместе с другими природными факторами способствовал возникновению на его территории густой речной и озерной сети и заболачиванию плоских равнинных участков местности. Реки района относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных рек. Основной в районе является река Сухона. Длина ее 560 км, площадь водосборного бассейна 50300 км2.

Река Сухона – крупнейшая водная магистраль Вологодской области. Она берет начало в Кубенском озере, откуда вытекает двумя рукавами. Южный рукав называется Большим Пучкасом, имеет длину 21 км и соединяется с северным рукавом – Сухоной. Во время половодья река начинает течь обратно в сторону Кубенского озера. В половодье уровень воды поднимается на 6-8 м и заливает низменность на десятки километров. Через системы каналов река Сухона соединена с Волго-Балтийским водным путем и бассейном реки Волги. Она судоходна на всем протяжении.

Наиболее крупными притоками р. Сухоны, протекающими на территории района, являются р. Кубена, Сямжена, Пельшма, Кихть. Реки Кубена, Сямжена, Двиница свое начало берут за пределами района.

Несмотря на довольно развитую сеть, в силу слабой выраженности рельефа междуречных пространств, большинство почв дренировано недостаточно. Замедленные процессы стока, а также близкое от поверхности залегание грунтовых вод обусловили развитие болот, и в заболоченных местах грунтовые воды не опускаются ниже 1-2 м. Самый низкий уровень грунтовых вод в течение вегетационного периода приурочен к началу августа.

1.4 Характеристика лесного фонда

По лесорастительному районированию территория Сокольского района относится к таежной зоне, подзоне южной тайги. К южно-таежному району относится территория с господством лиственно-хвойных древостоев высоких бонитетов (II и III классы) с хорошо развитым травянистым покровом смешанного состава и слабо развитым моховым покровом.

В общую площадь земель лесного фонда входят лесные и нелесные земли. К лесным относятся покрытые лесом земли, не сомкнувшиеся лесные культуры, естественные редины, а также не покрытые лесом земли (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри), предназначенные для лесовосстановления; к нелесным – находящиеся в лесах участки угодий (пашни, сенокосы пастбища), воды, площади особого назначения (дороги, просеки, усадьбы и другие земли, обслуживающие нужды лесного хозяйства), а также неиспользуемые земли (болота, пески, овраги и др.).

Покрытые лесом земли разделены на продуктивные и не продуктивные. К продуктивным покрытым лесом землям отнесены земли, на которых произрастают насаждения древесных пород V и более высоких классов бонитета; к непродуктивным – земли, на которых произрастают насаждения древесных пород Vа –Vб классов бонитета.

Из общей площади нелесные земли составляют 21191 га, т.е. 7,2 % и в основном представлены болотами (17221 га). Имеющийся фонд угодий 2365 га достаточен для удовлетворения потребности в них лесного хозяйства и местного населения. Площади специального назначения заняты просеками, дорогами и трассами мелиоративных канав.

Состояние динамики лесного фонда характеризуется распределением лесного фонда по: категориям земель (таблица 3), преобладающим породам и типам условий местопроизрастания группам возраста и запасу.

Таблица 3 – Распределение лесного фонда по категориям земель

|

Категории земель |

Площадь, га |

% |

|

1. Общая площадь лесного фонда |

204985 |

100 |

|

2. Лесные земли, всего |

183832 |

89,7 |

|

2.1 Покрытые лесом – всего |

180170 |

87,9 |

|

В том числе: 2.1.1 продуктивные |

175458 |

85,6 |

|

2.1.1.1 из них лесные культуры |

14074 |

6,9 |

|

2.2 Не сомкнувшиеся лесные культуры |

2127 |

1,1 |

|

2.3 Лесные питомники, плантации |

142 |

- |

|

2.4 Не покрытые лесом – всего |

1393 |

0,7 |

|

В том числе: 2.4.1 Гари и погибшие насаждения |

11 |

- |

|

2.4.2 Вырубки |

515 |

0,3 |

|

2.4.3 Прогалины, пустыри |

867 |

0,4 |

|

3. Нелесные земли – всего |

21153 |

10,3 |

|

В том числе: 3.1 Пашни |

10 |

- |

|

3.2 Сенокосы |

1734 |

0,9 |

|

3.3 Воды |

304 |

0,1 |

|

3.4 Дороги, просеки |

1117 |

0,5 |

|

3.5 Усадьбы и прочее |

5 |

- |

|

3.6 Болота |

17225 |

8,4 |

|

3.7 Прочие земли |

758 |

0,4 |

Из лесных земель покрытых лесом большую часть занимают продуктивные участки леса. Заметную часть составляют лесные культуры – 6,9 %, что говорит о ведении активной лесовосстановительной деятельности. Из нелесных земель почти всю площадь занимают болота – 81,5 %.

Преобладающими породами на территории Сокольского района являются среди хвойных пород – ель (29643,6 га), среди лиственных – береза (9123 га). По возрастной структуре наиболее значительные площади занимают средневозрастные и спелые насаждения.

Преобладающими типами условий местопроизрастания (ТУМ) являются черничные. Они составляют более 40% от покрытой лесом площади. На долю лишайниковых типов приходится менее 1 %, брусничных – 0,5 %, кисличных – 17,6 %, приручейно-крупнотравных – 7,6 %, болотно-травяных – 17,2 %, долгомошниковых – 8,5 %, сфагновых – 8,4 %.

Лишайниковые и брусничные типы условий местопроизрастания занимают незначительные площади и сосредоточены на песчаных почвах. Смены пород здесь не происходит. Черничные типы условий местопроизрастания занимают средние и нижние части пологих склонов. Ровные возвышенные плато с хорошим дренажом представлены группами коренных типов: сосняками и ельниками черничными.

Сосняки черничные встречаются на средне- и сильноподзолистых супесчаных и песчаных почвах. Под их пологом обычно преобладает подрост ели. После рубки с оставлением семенных деревьев формируются лиственно-сосновые или елово-сосновые древостои. На год лесоустройства смена пород составляет 52,3 %, в том числе елью – 0,4 %, березой – 49,3 %,осиной – 2,2 %.

Ельники черничные распространены на средне- и сильноподзолистых легко- и среднесуглинистых почвах, подстилаемых средними и тяжелыми суглинками. Предварительное возобновление леса происходит елью. Подрост характеризуется удовлетворительным состоянием. После рубки формируются одно-двухъярусные лиственно-еловые насаждения. При сохранении подроста образуются еловые молодняки с примесью березы и осины. На год лесоустройства смена пород составляет 55,1 %, в том числе березой – 48,3 %, осиной – 6,6 %.

Кисличные типы условий местопроизрастания приурочены к возвышенным волнистым плато, верхним частям склонов пологих всхолмлений. Заняты они следующими группами коренных типов леса: сосняками и ельниками кисличными.

Ельники кисличные распространены на участках с дерново-глеевыми и дерново-карбонатными суглинистыми почвами на карбонатном моренном суглинке. Предварительное возобновление происходит елью. После сплошных рубок ель сменяется березой и осиной. На год лесоустройства смена пород составляет 32,4 %, в том числе ольхой – 0,7 %, березой – 67,3 %, осиной – 14,4 %.

Сосняки кисличные занимают участки со слабо подзолистыми супесчаными почвами, подстилаемыми моренными суглинками с известковыми включениями. В подросте преобладает ель. После рубки формируются лиственно-сосновые древостои, иногда значительна примесь ели. На год лесоустройства смена пород составляет 61,2 %, в том числе березой – 56,6 %, осиной – 2,6 %.

Приручейно-крупнотравные типы условий местопроизрастания расположены в поймах ручьев и рек с близким залеганием карбонатной морены. Заняты коренными ельниками приручейно-крупнотравными. Предварительное возобновление в насаждениях этой группы происходит елью. После сплошных рубок они сменяются березой, осиной, иногда ольхой серой и черной. На год лесоустройства смена пород составляет 87,1 %, в том числе березой – 76,5 %, осиной – 6,5 %, ольхой серой и черной – 3,5 %, ивой – 0,5 %.

На травяно-болотных типах условий местопроизрастания, приуроченных к долинам рек, плоским слабо выраженным понижениям с затрудненным стоком, размещаются сосняки и ельники травяно-болотные. Они занимают участки с торфоглеевыми супесчаными и торфяными переходными почвами на оглеенных моренных суглинках. Весь вегетационный период избыточно увлажнены за счет стока вод с окружающих территорий. Предварительное возобновление происходит сосной и елью. Состояние подроста часто неудовлетворительное. После сплошных рубок формируются березово-сосновые насаждения с примесью ели. На год лесоустройства смена пород составляет березой – 43,1 %.

Сосняки долгомошные приурочены к участкам с торфянисто-подзолистыми песчаными и супесчаными глеевыми почвами на глееватых валунных суглинках. Предварительное возобновление происходит сосной и елью. После сплошных рубок формируются березово-еловые древостои. На год лесоустройства смена пород составляет березой – 22,7 %.

Сосняки сфагновые произрастают на участках с торфяно-глеевыми и торфяными верховыми, реже переходными почвами. Возобновление под материнским пологом происходит сосной удовлетворительного состояния. После сплошных рубок формируются сосняки с незначительной примесью березы (смена березой – 5,5 %).

В целом по лесхозу смена хвойных пород мягколиственными составляет 54,8 %: в том числе в сосновых группах типов леса – 26,1 %, в еловых – 63,8 %. Маломощные мягколиственные насаждения, возникшие на месте сосновых и еловых лесов после сплошных рубок и пожаров, перспективе должны быть заменены хвойными. Оптимальный породный состав насаждений желателен в пределах 7-8 единиц хвойных и 2-3 единицы лиственных пород. Оптимальные полноты насаждений должны находиться в пределах 0,8-0,9. Для решения этих задач важнейшее значение имеет более широкое внедрение в практику выборочных форм рубок.

Все насаждения в целом характеризуются средней полнотой. Однако древостои хвойных пород, особенно сосны, имеют относительно низкую среднюю полноту (0,66). Удельный вес низкополнотных насаждений (0,3-0,4) составляет 4,6 % лесопокрытой площади.

Среднее изменение запаса на 1 га покрытой лесом площади составляет 2,7 м3, текущее – 2,5 м3. Наиболее высоким приростом из хвойных пород обладает лиственница, из лиственных пород – осина. Сравнивая величины среднего и текущего изменений запасов существующих насаждений с оптимальными по таблицам хода роста позволило сделать вывод, что почвенное плодородие на территории Сокольского района используется не полностью. Причиной низкополнотности и небольшого среднего и текущего изменений запасов можно считать заболоченность территории. Сфагновые и травяно-болотные группы типов леса занимают 22,6 % лесопокрытой площади.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)