Антиципационная деятельность студентов

СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………... |

2 |

|

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ АНТИЦИПАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ |

|

|

1.1. Основные концептуальные подходы к изучению феномена антиципации……………………………………………………………………….. |

5 |

|

1.2. Характеристика прогностических способностей личности………………. |

15 |

|

1.3. Характеристика антиципации в консультативной деятельности психолога ……………………………………………………… |

28 |

|

Выводы к 1 главе…………………………………………………………... |

31 |

|

ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. |

|

|

2.1. Организация эмпирического исследования……………………….. |

33 |

|

2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования.. |

34 |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….. |

44 |

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………….. |

47 |

ВВЕДЕНИЕ

Проблема исследования антиципации и вероятностного прогнозирования в последнее время активно обсуждается представителями разных наук. Современные концепции антиципации и вероятностного прогнозирования, обусловленные сложностью данных феноменов, многообразием их проявлений, отображаются в разнообразии теоретических и экспериментальных подходов.

Несмотря на то, что определенные подходы к дальнейшему развитию понятия антиципации и вероятностного прогнозирования уже сложились, до настоящего времени недостаточно изученной оказалась область, затрагивающая выделение особенностей функционирование антиципации в юношеском возрасте, ее влияние на формирование поведения и самоопределение личности.

Классическим определением "антиципации" в психологии является определение Б.Ф.Ломова, который понимает антиципацию как "способность (в самом широком смысле) действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий"[21]. Согласно этой дефиниции, по мнению Н. П .Ничипоренко, В. Д. Менделевич, содержание понятий "антиципация", "антиципационная способность", "прогностическая компетентность" совпадает [22,23]. – и это тоже

Во введении актуальность, проблему и исследователей

Понятийный тандем "вероятностное прогнозирование" – "антиципация" был осмыслен в психологии и получил следующее содержательное наполнение: способность сопоставлять поступающую информацию о наличной ситуации с хранящейся в памяти информацией о прошлом опыте и на основании всех этих данных строить гипотезу о предстоящих событиях, приписывая им ту или иную вероятность, была названа вероятностным прогнозированием [13]. В психологии существует точка зрения, что границы отличия антиципации от вероятностного прогнозирования пластичны и заключаются в том, что вероятностное прогнозирование можно обозначить как математическое разнесение вероятностей, а антиципация включает в себя еще и деятельностный аспект – разработку человеком стратегии собственного поведения в разновероятностной среде [2]. Механизм прогнозирования поведения строится на способности человека "регулировать собственную реактивность на основе предшествующих событий, предсказывающих определенные последствия" [25]. Прогнозирование, строящееся большей частью с учетом только частоты встречаемости события, является лишь одной из сторон процесса антиципации. Поэтому антиципацию нельзя сводить лишь к вероятностному прогнозированию, так как она – результат не только повышения определенности принятия решений, но и постоянного уточнения "вероятностной части" в предсказаниях [25]. Для нас принципиальным явилось утверждение С.Г.Геллерштейна, что антиципация имманентно присуща любой деятельности и должна рассматриваться как универсальный механизм психической организации человека [5].

В ходе осуществления процесса психологического консультирования психолог – консультант всегда оказывается, во-первых, перед фактом необходимости учитывать такой способ бытия человека как время, так как именно во времени, на жизненном пути, личностью проживаются и переживаются события, осуществляются выборы, происходит самоопределение и саморазвитие; во-вторых, психолог-консультант, не может не пользоваться прогнозированием, осуществляя свою позицию, так как это связано с экологией его работы. Все это и обусовило выбор темы.

Цель: исследование антиципационных способностей студентов.

Объект: феномен антиципации в психологии.

Предмет: способность к антиципации студентов.

Задачи:

1) провести теоретический анализ литературы, и выделить основные направления и подходы в изучении феномена антиципации;

2) охарактеризовать прогностические способности как условие антиципационной деятельности;

3) охарактеризовать временные аспекты консультативного процесса и обосновать их роль в данном процессе;

4) сформировать комплекс диагностического инстументария для исследования прогностических способностей;

5) провести экспериментальное исследование и проанализировать его результаты.

Теоретическую основу исследования составили: теории и концепции личности, разработанные в русле системного подхода, рассматривающие ее как субъекта деятельности, жизни и собственного развития (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г.Асмолов, Б.С. Братусь, В.И.Слободчиков, Б.Ф.Ломов, А.В. Петровский и др.); теории и концепции развития способностей личности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, Б.Г.Ананьев, А.Г. Ковалев, В.Н.Мясищев, Н.Д Левитов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, Л.И. Уманский, А.В. Карпов); концепции, ориентированные на целостное, ценностно-смысловое развитие личности (Э.Ф. Зеер, И.Б.Котова, Б.Б. Косой, Л.М.Митина, А.В.Непомнящий, В.В.Сериков, В.А. Сластенин и др.); теория и концепция антиципации( Б.Ф. Ломов, С.Е. Сурков)

Методы исследования:

1. Обзорно-аналитический метод, включающий теоретический анализ литературы по проблеме исследования.

2. Эмпирические методы: беседа, интервьюирование, комплекс психодиагностических методик: тест «Временные децентрации» (Е.И. Головаха и А.А. Кроник); тест для диагностики способности к прогнозированию «Прогностическая задача», разработанный Л.А. Регуш и стандартизированный Н. Л. Сомовой), тест «Склонность к риску» (Регуш Л.А.)

Исследование проводилось на базе Севастопольского государственного университета. Выборку составили студенты 5 курса специальности “Психология служебной деятельности” заочной формы обучения - 20 человек.

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ АНТИЦИПАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

1.1. Основные концептуальные подходы к изучению феномена антиципации

Широкое использование термина "антиципация" и "вероятностное прогнозирование" провело к тому, что они употребляются как взаимозаменяемые, что делает их трудноразличимыми и приводит к сложности понятийной дифференциации, поэтому необходимо уточнить толкование содержания данных понятий. Наряду с дефинициями "антиципация" и "вероятностное прогнозирование" достаточно часто в психологической литературе встречаются такие термины, как "упреждающий синтез", "установка", "модель потребного будущего", "оперативная преднастройка", "акцептор результатов действия, опережающее отражение", "нервная модель стимула", "экстраполяция", "предупредительное поведение"[5,12,21,22].

Современный подход к проблемам антиципации складывался постепенно. Необходимость человека иметь знания о будущем способствовала в XX в. формированию прогностики - науки о закономерностях разработки прогноза.

Психологический подход к антиципации состоит в изучении прогнозирования как психической деятельности, тех свойств человека, которые влияют на успешность/неуспешность прогнозирования. Это один из аспектов психологии антиципации[26,29]. Осмысливая сущность прогнозирования через систему психологических понятий, становится известным, что психическое отражение наряду со свойствами активности, динамичности, правильности обладает свойствами опережения, иначе говоря, психическое отражение -опережающее отражение. Опережающее отражение существует в различных формах: предчувствия, предвидения, предугадывания, предсказания, прогнозирования и т.п. Охватывая, все формы проявления опережающего отражения, наиболее общим понятием является «антиципация»[29].

Наиболее ранним является определение антиципации, введенное в психологию еще В. Вундтом. Понятие антиципации им рассматривается как «способность... действовать и принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий» [39]. В зависимости от типа решаемых в процессе задач выделяется пять уровней антиципации, по сути характеризующих уровни организации психического отражения человека: сенсомоторный, перцептивный, представленческий, речемыслительных, субсенсорный. Специфика же их интеграции, зависит от конкретной задачи, цели деятельности, направляющей опережающий поиск.

В западной психологии, в частности в работах Ф. Хоппе, Э. Брунсвика, Э. Толмена, Ж. Нюттена, П. Фресса, Я. Рейковского и др., наиболее распространено и встречается понятие ожидания[21]. Так, Э. Брунсвик ввел в психологию понятие вероятностного ожидания, детерминирующего, по его мнению, поведение субъекта. Ж. Нюттен связывает ожидания с оценкой результатов собственной деятельности, которое зависит от воспоминаний о результате и от оценки результатов в прошлом, а также от особенностей «Я-концепции». Им было выделено два типа людей - «оптимисты» и «пессимисты», которые различаются по характеру ожиданий результатов собственной деятельности и социальных ожиданий. Понятие ожидания используется в работах Ф. Хоппе, который при изучении уровня притязаний выявил различие между идеальной и реальной целями, в соответствии с которым человек прогнозирует не только необходимый (идеальный), но и ожидаемый в данной конкретной ситуации результат, который может существенно отличаться от первого. В работах этих ученых было показано, что прогноз значимых в контексте потребностей личности событий сопряжен с оценкой возможности их реализации. Тот факт, что индивидуальные особенности ожиданий Ж. Нюттен связывал с оптимистичностью, говорит о связи такой прогностической оценки с эмоциональными переживаниями[25].

Такое распространенное понятие как предчувствие говорит об опережающих чувствах, об ожидании проявления каких-то пока еще не пережитых чувств. Часто проявление предчувствия может быть не до конца осознаваемым состоянием. Проявляется предчувствие у человека в качестве таких оснований как развитые чувства, эмоциональность как свойство личности, высокая чувствительность, озабоченность и переживания в отношении соответствующих людей, обстоятельств или событий.

Следующее понятие - предугадывание. В нем заключен несколько иной смысл, подразумевающий случайность получения знания (гадал и отгадал). Здесь указывается не на объект, а скорее на способ получения опережающего знания, который не предполагает специальных научных исследований, получается неосознанно, в результате озарения.

Слов «предвидение» имеет корень «вид», поэтому предвидение может быть отнесено к тем прогнозам, которые опираются на зрение (видеть), то есть в основании, которых лежат наблюдаемые, видимые явления. Поэтому это понятие употребляется в двух смыслах:

- как близкое к понятию «предсказание», когда делается акцент на интуицию, неосознанность получения опережающего знания;

- как близкое к прогнозированию научное предвидение, когда путь получения прогноза носит целенаправленный характер и осознается [26,27,28,29].

В отличие от вышеперечисленных понятий прогнозирование является специальным научным исследованием, предметом которого выступают перспективы развития явления [34,35]. В отличие от других форм опережающего отражения, прогнозирование имеет целенаправленный характер, при этом сознательно ставится цель получения прогноза, исследуются или подбираются основания для его построения, иногда определяется форма, в которой должен быть получен прогноз. Это может быть прогностическое умозаключение, образ будущего в виде модели, план будущего, гипотеза и т.п. Взяв за исходное положение, что прогнозирование является одним из видов человеческой деятельности, то можно предположить, что знание о будущем составляет «основной продукт» познавательной прогностической деятельности, а ее цель -получение прогноза. Выделяются основные признаки, которые составляют ее сущность как познавательной психической деятельности:

во-первых, прогнозирование понимается как «процесс исследования», «анализ», «сторона познавательной деятельности», т.е. как познавательная деятельность человека;

- во-вторых, прогнозирование понимается как познавательная деятельность, которая приводит к знанию будущего при определенных условиях (этими условиями являются: а) создание оснований прогнозирования; преобразование оснований и соотнесение их с конкретными данными о прогнозируемом объекте; б) форма получения знаний о будущем («понятие», «образ», «предположение» и пр.).

- в третьих, прогнозирование определяется как познавательная прогностическая деятельность, результат которой имеет специфику: отражение будущего с учетом вероятности его наступления и различной временной перспективы.

По цели построения прогноза выделяют прогнозирование поисковое (генетическое, изыскательское, исследовательское), при этом в прогнозе описывается новое (будущее) состояние объекта исследования в будущем при наблюдаемых тенденциях, если допустить, что последние не будут изменены посредством решений (планов, проектов и т.п.), и нормативное, при котором прогнозируется процесс достижения заданного конечного состояния, то есть имеется в виду предсказание путей достижения желательного состояния объекта на основе заранее заданных критериев, целей, норм.

Итак, в качестве существенных признаков прогнозирования выделяются:

а) родовой - познавательная деятельность;

б) видовые - знания о прошлом, преобразование знаний;

в) результат деятельности - прогноз, то есть знание, отражающее специфику будущего, имеющее вероятностный характер[21,41].

С позиции Е.В. Сараевой прогнозирование - это принцип управления, основа всех процессов в организме человека, основа эффективности любой деятельности человека. Исходя из этого возможна разработка метода оценки степени реализации прогнозирования, универсального для любых физиологических систем, что позволит оценивать, в какой мере эта стратегия используется у данного человека. В свою очередь, это может быть использовано на практике, для предсказания состояний организма или поведения человека в норме или при патологии[35].

Подход к проблеме прогнозирования в отечественных и зарубежных исследованиях неоднозначен. Это объясняется тем, что область проблемы не совсем четко очерчена и не классифицируется как область, принадлежащая к той или иной дисциплине. Осмысливая процессы прогнозирования с различных позиций, можно заметить, что, с одной стороны, психическое отражение человека носит опережающий характер и в этом смысле многих исследователей привлекали предвосхищающие функции эмоций, прогностичность мышления, а с другой стороны, процессы прогнозирования выделялись в самостоятельный психический феномен и рассматривались в качестве различных психологических проблем: прогноз в условиях успеха и неуспеха деятельности, прогноз как «чувство языка» в решении семантических задач [5], «прогноз как проницательность в общении» [23], предсказание результата в зависимости от соотношения внутренней и внешней информации [25], прогнозирование межличностных конфликтов в условиях нововведений [23].

То, что на категориальном языке обозначается как прогноз, в различных психологических концепциях выступает под разными именами: «представления», «ощущение», «чувство», «идея», «информация», «креативность», и «мышление», «интуиция», «ожидаемая ценность» и т.д., и каждый из этих терминов, раскрывая определенную гипотезу, методическую установку, психологическую теорию, раскрывает вариативное содержание прогностических процессов.

Но с какой бы категориальной позиции не подходить, на фоне какого психического акта не рассматривать это явление, существенно появление в составе психологического знания концепций и гипотез, сосредоточенных на проблеме прогнозирования, пусть и через широкий спектр его взаимоотношений с другими фрагментами психической организации, представленными в различных компонентах категориального аппарата психологии.

Говоря строго, ни одно завершенное действие нельзя рассматривать изолированно, само по себе. Его значимость для субъекта действия связана с тем, какие его перспективы открываются для дальнейших действий и продвижения к более высоким целям. На мотивацию текущего действия влияют притягательные силы, проявляющейся в форме предвосхищаемой цели действия. На перспективную ориентацию текущего действия неоднократно указывали многие авторы К. Левин, Хекхаузен X., ее место в психологической теории мотивации выявил Вроом [9].

Вряд ли существует такой вид активности, при котором последовательность действий не проецировалась бы на отдаленное будущее. Некоторые аспекты ориентации на будущее уже затрагивались в психологических исследованиях. Так, О. Гамильтон рассматривал уровень желательных результатов как показатель, к которому стремятся. В исследованиях К. Шнайдера выявлялось прогнозируемое улучшение достижений [13]. Но тогда речь шла только об улучшении результатов повторения одних и тех же действий.

Более естественной является ситуация, когда успех текущего действия делает возможными последующие и иные, но ведущие к той же цели действия. Каким образом ожидание может направить текущую деятельность, как будущее может определять настоящее? Основой для подобных рассуждений явились результаты исследований И.П. Павлова [41]. В ходе формирования условных рефлексов нейтральные до некоторых пор раздражители могут приобретать сигнальное значение, информирую о предстоящих событиях. Тем самым они создают нечто аналогичное знанию о будущем, что можно видеть на примере реакции на слюноотделение. Эта реакция заранее подготавливает, собственно целевую реакцию (поедание пищи), хотя целевой объект (корм) еще не представлен, а значит, целевая реакция не может иметь места и целевое состояние (насыщение) еще только предстоит достичь. Другими словами, события в организме обгоняют происходящее в окружении. Тем самым организм получает возможность реагировать на то, что, на самом деле еще не произошло: создаются основы для предвосхищения. Это рассуждение вызвало резонанс среди многих психологических исследований того времени, в том числе, в рамках когнитивной теории мотивации Дж. Л. Халла. В дальнейшем исследования психофизиологических механизмов предвосхищения представлены множеством работ, выделяющие психодинамические параметры антиципации [21]. Однако именно павловские результаты послужили толчком к поиску психологических «ключей» процессов прогнозирования.

Стремясь найти в рамках теории «стимул - реакция» истоки направляющих поведение предвосхищений цели Дж. Л. Халл, выдвинул наряду с положением о внутренних стимулах (как результате проприоцептивной обратной связи) дополнительную концепцию, которая оказалась более значимой для дальнейшего развития теории. Он исходил (как до него 3. Фрейд) из того, что состояние потребности вплоть до своего удовлетворения сопровождается раздражителем влечения. Так как раздражитель влечения присутствует постоянно, он ассоциируется со всеми следующими друг за другом и ведущими к цели реакциям. Этот раздражитель оказался способным сразу вызвать целевую реакцию. Но если она осуществится, то окажется преждевременной и будет являться конфликтной. Сохраняется лишь ее фрагмент, который не мешает протеканию инструментальных реакций. Таким образом, вместо кусания, жевания и глотания наблюдается отделение слюны, глотательные движения и тому подобное[21].

Таким образом, Дж. Л. Халл обозначил целевую реакцию, которая репрезентирует целевое событие. «Цель реакции представляет собой физическую основу целенаправленных идей». В дальнейшем, Толмен Е.С. ее рассматривал в качестве основы предвосхищения цели, т.е. антиципацией результата действия [42].

Известно, что Блезу Паскалю (1623-1662) некий Шевалье де Мере задал вопрос о наилучшей тактике азартной игры. Паскаль ответил, что надо решаться на ту игру, при которой максимально произведение возможного денежного выигрыша на вероятность этого выигрыша. Человек нередко принимает решения в условиях частичной неизвестности возможных последствий, причем эти решения в известной мере сходны с решениями, принимаемыми в азартных играх. Именно для этих случаев еще в XVII в. Паскаль предложил это правило поведения: среди возможных альтернатив с максимальным произведением ценности выигрыша на его вероятность. Эту величину назвали ожидаемой ценностью.

Впервые это положение появилось в теориях К. Левина, который и ввел понятие «ожидаемой ценности». К. Левин и Е. Толмен [16] с самого начала вполне однозначно определили «переменную ценность» как «валентность» (у К. Левина), «нужность» (у Е. Толмена). Толмен ввел понятие «ожидание» как выученное знание о соотношении результатов и цели. Позднее из него выросла развернутая формулировка теории «ожидаемой ценности» в виде матриц «ожидаемой ценности».

До этого, в традициях теоретических исследований не было места для таких «менталистских» конструктов, как «ценность» или «ожидание». Именно в работах К. Левина, Т, Дембо, Л.Фестингера [21], переменная «ожидание», понятие «потенциала» была выделена вероятность достижения цели как особый конструкт. Класс теории «ожидаемой ценности» объединяет различные теоретические традиции.

Интерес представляют работы в которых за основу взяли ожидаемую не объективную, а субъективную ценность, последняя была названа ожидаемой полезностью. Помимо различий между объективной и субъективной полезностью существует различие между объективной и субъективной вероятностью. Вероятность и полезность не только связаны друг с другом, т.е. вероятность приобрести или потерять что-то не просто дополняющее друг друга, они имеют различный вес. Кроме того, кажущая вероятность события зависит от степени его желательности, и наоборот, желательность события от его вероятности. Что касается первого вида взаимовлияния: вероятности и желательности события, установлено большая кажущая вероятность позитивного события, чем негативного. Вместе вероятность наступления события может влиять на его желательность. В совместной работе Левина, Дембо, Фестингера и Сирса (1944) эта теория получила дальнейшую разработку. Чем невероятнее успех, т.е. чем труднее задача, тем больше она оценивается[25,26,29].

Особый интерес представляет изучение процессов предвосхищения и прогнозирования в рамках теории мотивации деятельности. В ряде исследований этого направления достаточно подробно представлены когнитивный, поведенческий и эмоциональный аспекты прогнозирования. Когнитивные схемы, которые исключительно важны для понимания особенностей актуальных ситуаций и собственно личностных тенденций, постоянно конструируются и реконструируются в цикличных процессах, включающих в себя действие и воспринимаемую обратную связь с его последствиями. Таким образом, схемы приближаются или хотя бы не сильно отклоняются от фактически существующих в действительности отношений. Ж. Пиаже (1936 г.) рассматривал цикличные процессы такого рода как основу всего когнитивного развития [22].

Но все ли люди, принимая решения, ведут себя абсолютно рационально. Первый шаг вперед сделал Аткинсон, когда стал учитывать индивидуальные различия мотивов. В формуле вероятности успеха и побуждении к нему он добавил еще одну - мотив достижения успеха, который включает в себя элементы прогноза как ситуативных факторов, так и прогноза результата деятельности, что позволяет направлять и регулировать сам процесс осуществления деятельности,

В русле разрабатываемой проблемы интересной является так называемая теория инструментальности В. Вроома. В ней указывается на то, что последствия действия предвосхищаются, прогнозируются и мотивируют деятельность. Другими словами, деятельность направляется прогнозом, в силу которого наступают желательные и не наступают нежелательные последствия. Исходя из концепции Вроома, вытекает положение о непосредственной связи прогностических оценок ситуации личностью с прогнозом результата деятельности, то есть можно предположить, что прогностические способности субъекта связаны с функцией контроля деятельности [13,23,29].

Возможно выделение нескольких основных аспектов данного феномена.

Поведенческий аспект прогнозирования выражается в предвосхищении обратной связи, закладывании норм или идеалов выполнения деятельности, вариативности поведенческих реакций в ответ на ситуативные факторы деятельности.

Эмоциональный аспект процесса прогнозирования изучался с различных концептуальных позиций. С точки зрения мотивационных процессов, была попытка классифицировать предвосхищающие, антиципирующие эмоции. Выделено 4 типа предвосхищающих эмоций (надежда и разочарование, страх и облегчение) в зависимости от увеличения или уменьшения их интенсивности определяют, какие способы поведения в данной ситуации будут выбраны, осуществлены и закреплены. Предвосхищающие эмоции позволяют адекватно и глубоко управлять поведением, вызывая реакции, которые усиливают надежду и облегчение или уменьшают страх и разочарование. Однако попытка классифицировать сложнейший аспект эмоциональных состояний, особенно характеризующих «предчувствие», не получила дальнейшего распространения. Эмоциональные процессы выступают в качестве субъективной вероятности успеха, определяющий степень вовлеченности в деятельность, детерминирующей процесс деятельности и влияющий на устойчивость самооценки личности.

В современных психологических исследованиях эмоциональный аспект, детерминирующий активность личности широко представлен работами К.А.Альбуханова-Славской [1,2], О.Е. Байтингер [10], Е.И. Головаха [16], Л.А.Регуш [26,27]. Так, в ряде экспериментальных исследований изучалась влияние эмоций на функционирование интеллектуальных и волевых регуляторов, в том числе при прогнозировании результата действия в ситуациях редкого и частого успеха. Синкретический характер эмоциональных процессов проявляется в тождественных (равноценных) и нетождественных (пристрастных) преобразованиях человеком предметных условий и ситуаций. Для реализации напряженной деятельности или в случае «предрешения» неопределенных ситуаций, возникают сконструированные свернутые или уплотненные формы эмоциональной регуляции.

Значимость личностно-эмоционального компонента раскрыта в исследовании К.А. Альбухановой-Славской, посвященному изучению личностных механизмов регуляции деятельности [2]. В этой работе автором было показано, что личностно-эмоциональный аспект связан с предпосылками мыслительного процесса и доминирует при постановке принятой субъектом задачи. Понятие «значащие переживания» впервые обосновал В.Ф.Бассин [11], связывая их с бессознательными проявлениями субъекта. Позднее они стали трактоваться более широко, как «переживание смысла события».

Наибольшую разработку проблема антиципации получила в русле когнитивных направлений в психологии: в работах Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова проведен анализ антиципации в структуре развития деятельности [21]; проблема задатков прогностических способностей исследована в работах Т.Ф. Базылевич и др. [13]; как детерминанта различных психических процессов, в частности, в экспериментальных исследованиях Б.Ф. Ломова, процесс вероятностного прогнозирования событий выступает как фактор, влияющий на непреднамеренное запоминание[21], проблема предвосхищения отражена в исследованиях, посвященных дивергентному мышлению.

Таким образом, в психологической науке в достаточной степени представлены различные точки зрения на проблему антиципации. Важными позициями в русле данного исследования, являются следующие:

1. Опережающее отражение существует в различных формах: предчувствия, предвидения, предугадывания, предсказания, прогнозирования.

2. Антиципация является важной стороной познавательной деятельности человека, представлена когнитивным, эмоциональным и поведенческим аспектами, ей принадлежит ведущая роль в регуляции поведения и деятельности, так как прогноз обеспечивает: формирование цели; планирование и программирование поведения и деятельности; принятие решений; текущий контроль; коммуникативные акты; функционирование эмоциональной сферы личности.

1.2. Характеристика прогностических способностей личности

Анализ психологической литературы по проблеме способностей личности позволяет утверждать, что подходы к изучению данного феномена близки по своей сути и оперируют одними и теми же понятиями, но рассматриваются способности с различных позиций и теоретических концепций. Так, отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, Л.И.Уманский, А.В.Карпов и др. связывают развитие способностей с успехами в определенном виде деятельности. С этой позиции достижения в любой деятельности определяются не одной, а сочетанием различного рода способностей, в результате чего является возможным деление способностей на общие и специальные.

Под общими способностями чаще всего понимаются интеллектуальные, поскольку они включают в себя высоко развитые психические процессы и обеспечивают обучаемость личности. Специальные способности определяют успешность деятельности человека в отдельных областях деятельности, например, математические способности, музыкальные, художественные и др.

Б.М. Теплов отмечал, что не бывает у человека никаких способностей, не зависящих от общей направленности личности. Таким образом, поднимается проблема выявления влияния направленности личности на способности человека в трудах Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленского С.Л. Рубиншейна, А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева, А.М. Матюшкина и др.

В процессе изучения способностей человека А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев исходили из понимания способностей как «ансамбля свойств», нужных в процессе осуществления определенной деятельности, присоединяя сюда систему отношений личности, особенности ее эмоционально-волевой сферы [17].

В психологических исследованиях способностей личности была установлена взаимосвязь личностных черт и уровня развития общих способностей. Например, Р.Амтхауэр исходил из позиции, согласно которой интеллектуальные (или общие) способности являются специализированной подструктурой в целостной структуре личности наряду с такими компонентами как волевая и эмоциональная сферы, интересы и потребности. Большое количество исследований способностей личности основывается на вычленении компонентов способностей как индивидуальных особенностей психических процессов - ощущения, восприятия, мышления, памяти, воображения.

В зарубежной психологии такой подход основывается на психометрии, в результате которой происходит сопоставление способностей, измеренных с помощью разнообразных диагностик путем факторного анализа. Сюда можно отнести работы Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, Р.Б.Кеттела, С. Барта, Д. Векслера, Ф. Вернона и др. В общем виде в структуре способностей необходимо учитывать следующие компоненты:

- общие - способности, присущие всем людям;

- специальные, обусловленные в основном системой

операций,

связанных с деятельностью индивида, с ее специфическими

особенностями;

- индивидуальные, указывающие на неповторимость и

своеобразие

способностей именно данного индивида [133].

Способность к прогнозированию может выступать как общая и как специальная способность. Общей она является как компонент любой деятельности, поскольку построение прогноза - составная часть любой деятельности, а в качестве специальной прогностическая способность выступает тогда, когда построение прогноза - цель деятельности личности.

Важными из общей теории способностей являются следующие позиции:

1. способности формируются и развиваются в деятельности,

соответственно ядро способности - психические процессы,

регулирующие

деятельность;

2. способности являются индивидуально-личностными

особенностями

психических процессов, отличающими людей друг от друга.

В проблемном поле прогностических способностей работали Б.Ф. Ломов, А.Н. Сурков, А.В. Брушлинский, А.В. Регуш, Н.А. Полетаева. Для исследования прогностических способностей существенное значение имеют теоретические положения A.M. Матюшкина [21], который считает, что полная структура продуктивного мыслительного акта включает в себя порождение проблемы и формулирование мыслительной задачи, а также поиск решения и его обоснования. Причем звено порождения проблемы рассматривается как наиболее специфическая характеристика творческого процесса мышления. Проблематизация, выявление и репрезентация, а затем решение проблемы, возникают в силу различного рода противоречий, которые и являются онтологической и гносеологической основой прогнозирования. Наиболее сложными в проблематизации являются два момента. Первый заключается в том, что сама постановка проблемы, т.е. ее выявление, обнаружение, экспликация может быть оторвана от решения. Постановка проблемы может быть осуществлена одними людьми в одно время; решение не обязательно осуществляется ими же и в то же время. Более того, представленность проблемы в сознании людей (о чем свидетельствует способность субъектов их принципиально сформулировать) еще не свидетельствует об их готовности к решению этих проблем или же обратное соотношение: актуальная потребность субъекта в решении проблемы, состоящая в обострении определенных противоречий, тем не менее, еще не означает, что совершилось теоретическая рефлексия, что, проблема осознана и конструктивно оформлена. Но отсутствие конструктивных постановок проблем и осознания, так же как, и отсутствие их конструктивных решений не может быть исчерпывающе объяснено интеллектуальной не состоятельностью тех или иных субъектов[17,34,36].

Уже на этом этапе творческого мыслительного процесса человек сталкивается со способностью предвосхищения, прогноза будущих событий и с соответственно выбранной моделью решения, а в случае неосознанности, при нарастающем обострении противоречий предвосхищение, предвидение сложностей или неудачи, что и может побудить личность отказаться от анализа проблемы.

В ходе решения творческой задачи образуется два вида продуктов; прямой - осознаваемый, побочный - неосознаваемый. Соответственно, выделяются модели логических и интуитивных решений. Первые строятся в ситуациях, объемная сложность которых минимальна, а найденный способ почти совпадает с самим решением. Необходимой предпосылкой для создания модели интуитивных решений является конструирование различного рода ситуаций, создающихся посредством задач: образующей, в которой формируется необходимый по замыслу результат действия я выявляющей, в который результат проявляется.

Проявление процесса прогнозирования и его результатов наиболее очевидно в первом типе задач, так как они основаны на определенной модели и исключают на выходе опасность «спекуляции» термином прогноза.

В задачах второго типа выявление чистого «прогноза», а не представленного решения проблемы, сталкивается со значительными трудностями, связанными с формализацией прогнозируемого пространства, и определение конкретной формы диагностической ситуации: выделением типов ситуаций или задач, условий поведения.

Основную трудность в изучении прогностических процессов представляет их малодоступность сознанию человека, практическая неуловимость, что побуждает исследователей либо вообще отказываться от понятия прогноза (предвосхищения) как отдельной категории психической деятельности и рассматривать его как некую интегральную характеристику познавательной мотивации, рефлексивных компонентов личностного мышления и внутреннего плана действий, либо подменяют его феноменологическим описанием какого - либо свойства, совершенно недостаточным для подлинного понимания его природы. Тем не менее, обзор теоретических и экспериментальных исследований, позволил выделить в процессах прогнозирования когнитивный, поведенческий и эмоциональный аспекты, которые обеспечивают эффективность решения неопределенных задач. Когнитивная сторона прогностических способностей представлена знаниями, необходимыми для получения прогноза. Это знания о развитии рассматриваемого явления или процесса в прошлом, знания состоянии объекта прогноза. Изучение этой информации, то есть восприятие, запоминание, анализ, является основанием для предположений о работе и существовании объекта прогноза в будущем. Неопределенность снижается за счет сопоставления текущей информации с данными о тенденциях и закономерностях поведения объекта прогноза в прошлом. Когнитивная сторона включает в себя: знания, объективно отражающие существующие связи и тенденции развития объектов прогноза; специфику соотношения этих знаний с информацией об объекте прогноза в настоящем; личностный знаниевый опыт прогнозирующего субъекта[35].

Поведенческий аспект прогностических способностей складывается из действий. По мнению Л.А.Регуш, этими действиями являются:

- становление причинно-следственных связей (через

форму

взаимосвязи и взаимообусловленности раскрывается временное

соотношение явлений объективного мира, где

причина обращена к

прошлому, а следствие - к будущему),

происходящее через анализ и

синтез;

- реконструкция и преобразование представлений (преобразующая сила человеческого сознания является ведущей в моделировании образов будущего, которое конструируется, проектируется, создается самим субъектом на основании преобразования), приводящее к получению нового образа, не существовавшего ранее, через который будущее переходит в настоящее;

- выдвижение и анализ гипотез (форма антиципации, выступающая как специфический ответ субъекта на неопределенность сообщений; верификация гипотезы представлена двумя фазами, в которых субъект интерпретирует вероятностные решения в терминах гипотезы и, затем, стремится увеличить свою уверенность в истинности гипотезы, сопоставляя с ней вновь поступающую информацию), включенных в структуру гностической модели, выступающей основой целенаправленной активности субъекта (не всякая гипотеза есть прогноз, но прогноз не может существовать без гипотезы;

- планирование как важнейшее условие эффективности деятельности представляет собой совокупность подцелей, особым образом взаимосвязанных между собой и находящихся в иерархических отношениях.

Соответственно выделение познавательной прогностической способности возможно через особенности человека, проявляющиеся при вышеперечисленных действиях.

Эмоциональный компонент проявляется разнообразно. Как уже говорилось выше эмоции возникают при информационном дефиците, в результате чего начинается процесс мышления. Соответственно, процессы прогнозирования, как отражение неопределенных ситуаций, или ситуаций, неизбежно включающих в себя информационный дефицит, детерминированы, с одной стороны, эмоциональными процессами, с другой, результатом деятельности субъекта, включающегося в оценку этой деятельности и участвующего, таким образом, в осуществлении обратной связи и возможной корректировке деятельности. В результате приходит в действие мотивационная сторона, в которой мотивы прогнозирования фиксируют желаемое будущее, побуждают к активной деятельности.

Учитывая эволюционно-системный подход можно дифференцировать смысловые аспекты понятия прогностических способностей:

- во-первых, как способность организма человека или животного подготовиться к реакции на какое-либо событие до его наступления. Это ожидание (или «опережающее отражение») обычно выражается в определенной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора результатов действия [21];

- во-вторых, как способность человека представить себе возможный результат действия до его осуществления, а также возможность его мышления представить себе способ решения проблемы до того, как она реально будет решена[26,27,28,29].

Первоначально прогностические способности проявляются на индивидуальном уровне и только затем становятся личностным образованием. Рассматривая прогностическую способность как качественно личностное образование, следует обратить внимание на ее проявление на индивидуальном уровне. Одинакова ли у людей с относительно сходными возрастными и социальными параметрами возможность развития способности прогноза различных явлений, фактов, событий, ситуаций, т.е. способность к успешному овладению предстоящей задачей?

В теоретико-экспериментальном системном исследовании задатков прогностических способностей личности Базылевич Т.Ф. были выделены как характеристики психофизиологических механизмов антиципации, так и показатели психодинамических параметров человека в процессе предугадывания высоко- и маловероятного события [23]. Методика, использованная в данном аспекте, позволила выделить мозговые потенциалы антиципации в определенных ситуациях поведения, где фиксируется степень сформированности стратегии решения задач и субъективная вероятность успеха предстоящего действия.

В этой связи определенный интерес представляет медико-психологическая теория Г. Энгеля. Определив отсутствие такой способности, т.е. «неуспешный» тип реагирования при решении различных задач, термином «состояния безысходности», этот автор пришел к выводу, что состояние безысходности одновременно активирует две антагонистические вегетативные системы - эрготропную симпатическую и трофотропную парасимпатическую, что может повлечь за собой сосудистый криз. Он пришел к выводу, что в школьном возрасте девочки более склонны к такому типу реагирования, чем мальчики, что проявляется в объяснении неудач недостаточностью своих способностей, а не слабым старанием или высокой сложностью задания. Известно, что когнитивные явления самооценочного характера, могут серьезно нарушить процесс решения задачи и даже формировать предвосхищение неудачи.

Сверхмотивация также может вести к нарушению прогностической оценки ситуации. Это показано в исследовании Дайнера и Дуека, в котором пятиклассники, подразделенные группы «беспомощных» и «ориентированных на успешное решение», сталкиваясь с длительной неудачей в выполнении задания на различение понятий, проявляли себя по-разному. «Ориентированные на успех» реагировали главным образом размышлением, как рациональнее организовать процесс решения задачи, а «беспомощные» изнуряли себя, объясняя неудачи своей бездарностью, одновременно пытаясь защититься от негативных аффектов и теряя время на безотносительные к заданию догадки. Не подконтрольность (не прогнозируемость) результатов действия способствует формированию беспомощности. Поскольку возникновение беспомощности предполагает резкое падение ожидания успеха, решающим является фактор стабильности[34,35].

Исследования прогностических способностей Т.Ф. Базылевич и Е.Д. Божович, позволили сделать вывод, что обнаружению и постановке проблемы предшествует формирование прогностической оценки предстоящего задания. Факт появления прогноза определяет ход поиска решения и, соответственно, определяет количество генерированных идей. Прогноз не только предвосхищает действие, но и может изменить течение, ход деятельности. Сама структура плана зависит от оценок своего прогноза на основе эвристического критерия «близости» решения поисковой задачи. Цели человеческих действий как исходные детерминанты прогностического процесса, а также критерии выбора решения могут задаваться не только извне, но и формироваться в ходе их выполнения в условиях проблемной ситуации[16,17].

Так, например, Е.Д. Божович выделяет интуитивный компонент восприятия и порождения речи, утверждая, что по своим источникам чувство языка не только контролирует результат решения этих задач, но и регулирует его поиск; при исследовании процесса их решения могут быть обнаружены связанные с интуицией качественные особенности поиска решения, обеспечивающее его актуальность.

Проявление же чувства языка именно как чувства, чутья, догадки Е.Д.Божович обозначает особым феноменом, который в значительной мере определяет ход и результат поиска решения. Этот феномен квалифицируется автором как прогностическая оценка испытуемого предстоящего экспериментального задания. В результате проведенного исследования, были получены интересные данные: при прогнозе позитивного решения ученик настойчиво производит поисковые пробы, что увеличивает время работы в целом и паузы; при отрицательном прогнозе латентные периоды значительно короче, пробы носят незавершенный, свернутый характер.

При этом понятие «прогностической оценки» определяется Е.Д. Божович объективно как прогноз успешности деятельности личностью; и субъективно — как некоторое «общее впечатление» на возникновение ожидания более или менее определенного результата, что во многом определяла ход поиска решения [17].

Эксперимент показал, что сам факт возникновения гипотезы (прогноза) осознавался испытуемыми ретроспективно, вербализовался скупо, основания ее не осознавались. Тщательный анализ объективных характеристик эксперимента позволил сделать вывод, что в основе прогноза лежит связь значений исходной и искомой конструкции. Было обнаружено, что прогноз решения и контроль результата, могут оказываться в сложном, противоречивом отношении друг к другу. Прогностическая оценка экспериментального задания в значительной мере определяла процесс поиска решения, но оставался открытым вопрос о ее влиянии на успешность решения.

Л.А. Регуш [29] в своем исследовании «Психология прогностических умений» выявляет проявление и развитие специальных качеств многофакторной структуры прогностических способностей. С позиции исследователя способность к прогнозированию является многоуровневым явлением, что требует системного подхода к ее изучению.

По мнению Л.А. Регуш, прогностические способности человека интегрируют прошлый опыт, мыслительную, мотивационную, эмоциональную, волевую сферу психологической деятельности. Однако в процессе развития этих способностей предполагают и развитие определенных качеств сенсорно-перцептивных, речемыслительных процессов, соответствующее качество знаний, обеспечивающее учет специфики будущего. Соответственно, проявление прогностических способностей специфично на любом возрастном периоде на сенсорно-перспективном уровне, представленческом и речемыслительном уровнях.

Исследователь рассматривает способность к прогнозированию и как качество, и как способность, определяющую успешность деятельности. Способность к прогнозированию как качество включает в себя гибкость мышления, аналитичность, глубину, доказательность, осознанность и перспективность. Эти качества по данным факторного анализа Л.А.Регуш объединяет в четыре фактора, обеспечивающих существование и успешность прогностической способности личности:

Фактор 1 - показатели: уровень вербального обобщения следствий, существенность причинно-следственных связей, полнота причинно-следственных связей, учет требований условий при выдвижении гипотез, осознание вероятностного характера следствий, осознание этапов процесса прогнозирования

Фактор 2 - показатели: широта ассоциативного поля, вариативность ассоциаций, пластичность представлений, гибкость гипотез.

Фактор 3 - показатели: перспективность причинно-следственных связей, описание цели плана, широта поиска при выдвижении гипотез.

Фактор 4 - показатели: обоснованность выведения следствий, логика построения следствий, обоснованность гипотез [29].

Таким образом, можно сделать вывод, что на личностном уровне прогностические способности могут быть выражены соответствующими отдельному фактору показателями, наличие или отсутствие которых может говорить об определенном уровне развития способности к прогнозированию.

Так, Б.Ф. Ломов [21] выделил следующие уровни процессов прогнозирования как системного явления:

Первый уровень прогноза характеризуется интеграцией психических процессов, следствием которой является установка на конечный результат и синтез прошлого (жизненного и профессионального) опыта. На этом уровне выделяется цель, заранее представляются возможные реакции и последствия хотя бы одной из них, для выбора именно той реакции, которая отвечает цели.

На втором уровне («представленческом») характерно также усложнение состава операциональных преобразований, включающее процедуры использования специальных эвристик упреждающего планирования - это «зонный поиск», поиск в «обход». Ведущим критерием эффективности решения указанного класса задач, является степень вероятности правильного и безошибочного их решения, а также их своевременность. Для этого уровня характерна активность, связанная с преобразованием заданной ситуации и ее элементов в соответствие с задачей.

Третий уровень преимущественно интеллектуальных действий, связанных с проявлением качественно новых форм опережающего отражения. На данном уровне становится возможным более широкое и глубокое обобщение, также классификация ситуаций. На этой основе осуществляется внеситуационное, заблаговременное планирование; до наступления ожидаемых событий, составляется так называемый мета-план наряду с планами, определяющими ситуативные действия человека от момента к моменту. Это позволяет ему на основе постоянно обновляющейся информации о своем собственном состоянии и готовности к действию, формировать гипотезы об ожидаемых событиях. Предвосхищаемая картина ожидаемых событий, составляющая содержание этих гипотез, служат мысленной моделью того, чего личность стремится достигнуть.

В реальной деятельности человека все перечисленные уровни взаимосвязаны. Их трудно отделить даже на теоретическом уровне анализа. Рассматривая какой-либо уровень изолированно, всегда затрагиваются и другие. Это диктуется самой логикой анализа. Можно, по-видимому, говорить лишь о ведущем уровне, который никогда не выступает сам по себе, но лишь определяет специфическую комбинацию всей системы процессов прогнозирования. То, какой именно уровень окажется ведущим, зависит от цели деятельности и конкретных задач, направляющих действие, а также от уровня развития сознания личности.

Опираясь на

характеристику содержания прогностических процессов,

а также характеристику уровней сознания, можно предположить, что

прогностические способности динамичны по природе и, имеют следующие стадии развития:

эмоциональный (прогноз на основе отношения,

переживания); когнитивный (прогноз на основе знания и познания); поведенческий (прогноз в ходе исполнения

деятельности,

регуляция, контроль над

деятельностью, обратная связь).

Эмоциональная стадия развития прогностических способностей предполагает не саму по себе эмоцию, а особое образование в виде эмоционально испытываемого понимания смыслов и ценностей, то есть переживание, которое, согласно Л.С.Выготскому, должно рассматриваться в единстве аффекта и интеллекта [38].

Прогностические способности на стадии эмоционального развития, то есть прогноз на основе переживаний и отношений, включает в себя явления, носящие неосознаваемый характер. Отношение также нельзя сводить к эмоции, мотиву, потребности, прежде всего это доминирование значимой для субъекта направленности на объект, избирательность, установка на оценку (позитивную, негативную, выражающую безразличие), предрасположенность и готовность к определенному образу действия.

Эмоциональная стадия развития прогностических способностей характеризуется тем, что принятие решения может быть обусловлено формированием переживания и отношения к конкретной ситуации. Доминируют самооценочные эмоции, определяются уровень сложности предстоящего задания и степень готовности к действию, прогноз результата действия.

Когнитивная стадия развития прогностических способностей состоит в образовании ожидания новых связей между факторами задачи, ситуации или явления, происходит анализ поддающихся прогнозу не только объективных фактов, но и собственных действии, и их последствий. На этой стадии интенсивно идет поиск аналогов, поиск новой информации, необходимой для решения проблемы, анализ причин, составляющих проблему, закладываются нормы или идеалы, в соответствие с которыми будет осуществляться деятельность, планируется непосредственный ход деятельности.

Поведенческая стадия развития прогностических способностей. Уровень реализации действия, которая обусловлена как индивидуальными различиями, так и ситуационными факторами. На этой стадии прогностические способности осуществляют контроль над особенностями актуальной ситуации. Так как, согласно П.Я. Гальперину, когда контроль реализуется как опережающее, сокращенное и автоматизированное действие, он становится вниманием, то можно предположить, что именно внимание выполняет основную регуляторную функцию в текущем прогнозе хода решения задач[5]. Это обеспечивает гибкость в организации деятельности; предвосхищение, прогноз «обратной связи», различных «неучтенных» ситуативных влияний,

Каждому из уровней соответствуют определенные умения, обеспечивающие эффективность деятельности:

- умение увидеть и сформулировать проблему;

-

умение предвидения и овладения материалом, необходимым в

данной

конкретной деятельности;

- умение предвидеть результат деятельности;

- умение предвидеть ход деятельности;

- умение предвидеть и верно спланировать организацию деятельности;

- умение предвидеть ситуационные искажения (или степень их вероятности);

- умение провести полный анализ смоделированной (прогнозируемой) ситуации.

1.3. Характеристика консультативного контакта и его временных аспектов.

В 1975 г. К. Роджерс задал вопрос: "Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные условия, способствующие позитивным изменениям личности, которые можно было бы четко определить и измерить?" На этот вопрос он сам дал ответ, назвав шесть условий:

1. Два лица находятся в психологическом контакте.

2. Первый персонаж, назовем его "клиентом", пребывает в состоянии психического расстройства, раним и встревожен.

3. Второй персонаж, назовем его "консультантом", активно участвует в общении.

4. Консультант испытывает безусловное уважение к клиенту.

5. Консультант переживает эмпатию, приняв точку зрения клиента, и дает это ему понять.

6. Эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта передаются клиенту даже при минимальной выраженности.

Никакие другие условия не обязательны. Если в определенный промежуток времени обеспечены данные шесть условий, этого достаточно. Позитивные изменения личности произойдут. Итак, клиент должен быть в контакте с консультантом и прийти в состояние, делающее его чувствительным к помощи со стороны. Причем контакт структурирован не только в пространстве, но и во времени [30,31].

Р. Кочюнас указывает на наличие шести основных параметров консультативного контакта.

- эмоциональность

- интенсивность (поскольку контакт представляет искреннее отношение и взаимный обмен переживаниями, он не может не быть интенсивным);

- динамичность во времени (при смене клиента или фаз работы с клиентом меняется и специфика контакта);

- конфиденциальность (обязательство консультанта не распространять сведения о клиенте способствует доверительности);

- оказание поддержки (постоянная поддержка консультанта обеспечивает стабильность контакта, позволяющую клиенту рисковать и пытаться вести себя по-новому);

- добросовестность.

Качество консультативного контакта зависит от двух важных факторов: терапевтического климата, навыков консультанта (вербальных и невербальных) в поддержании общения. Рассмотрим физические составляющие.

Из физических составляющих упомянем оборудование места консультирования, расположение консультанта и клиента в пространстве (дистанция, манера сидеть и т.п.), структурирование выделенного для консультирования времени.

Во время психологического консультирования клиент с меньшей настороженностью раскрывает и исследует свои проблемы, если консультирование происходит в хорошо оборудованном кабинете. Понятно, что не всегда возможно обеспечить идеальные условия, однако к месту консультирования предъявляются определенные требования. Прежде всего консультирование должно происходить в спокойной обстановке, в звуконепроницаемом кабинете. Если клиент слышит происходящее в соседней комнате или коридоре, он усомнится в конфиденциальности общения с консультантом. Это может помешать возникновению терапевтически эффективного контакта.

Кабинет должен быть не очень большим, окрашенным в спокойные тона, уютно обставленным и не слишком вычурным. Свет не должен падать на клиента. В кабинете необходим стол, удобные стулья (три-четыре стула на случай приема нескольких человек, например: родители клиента, супружеская пара и т.п.). Для проведения занятий по релаксации желательно иметь кушетку. На стенах можно повесить несколько картин, на полках расположить книги, но интерьер не должен быть перегружен, чтобы не отвлекать внимание клиента. На рабочем месте не стоит держать слишком личные вещи (например, семейные фотографии) или предметы, отражающие убеждения консультанта (например, крест на стене).

Процесс консультирования как бы структурируется в пространстве, но развивается и во времени. К этому процессу применимы такие метафоры времени, как «постоянно», «регулярно», «в одно и тоже время». Каждый раз клиента следует принимать в одном и том же кабинете. Это его меньше отвлекает, не занимает время на освоение новой обстановки, кроме того, позволяет чувствовать себя безопаснее[31].

Терапевтический климат предполагает и надлежащее структурирование времени. Уже первая встреча с клиентом должна продолжаться столько времени, сколько и все последующие встречи. Иногда первая встреча затягивается из-за необходимости ближе познакомиться с клиентом и вселяет в него надежду на нереальную продолжительность консультирования. Поэтому лучше не вызывать ложных ожиданий.

Обычно консультативная беседа со взрослым человеком длится от 50 минут до одного часа. Такая продолжительность не случайна. Менее продолжительная беседа заставляет нервничать и консультанта, и клиента, создавая впечатление, что они не успеют достаточно глубоко обсудить вопросы, возникшие во время встречи. Более продолжительная беседа, хотя этого иногда желает как клиент, так и консультант, слишком утомит обоих участников консультирования. Психотерапия и консультирование требуют концентрации внимания и бдительности, а, как известно, концентрацию внимания трудно сохранять более 45 — 50 минут. Традиционные 50 минут, регламентирующие консультативную встречу, позволяют продуктивно обсудить несколько вопросов, а затем 10 минут уделить записи основных аспектов прошедшей беседы или просто отдыху за чашечкой кофе. Это также важно при приеме нескольких клиентов подряд. Продолжительность беседы может изменяться в зависимости от возраста клиента.

Продолжительность беседы консультант определяет в начале встречи. Клиент должен знать, каким временем он располагает для обсуждения наболевших проблем. Когда консультант не устанавливает продолжительности беседы, он заставляет клиента постоянно нервничать, что прием может прекратиться в любой момент. Такое манипулятивное поведение нежелательно. Пределы времени можно устанавливать самыми разнообразными способами:

1. "В нашем распоряжении 50 минут, и я готов выслушать Вас".

2. "Полагаю, что Вы могли бы начать с того, что ждете от консультирования. У нас есть 50 минут времени".

3. "Как бы Вы хотели использовать сегодняшнее наше время? У нас есть 50 минут".

4. Консультативная встреча подходит к концу спустя почти 40 минут.

5. Чтобы помочь клиенту лучше сориентироваться во времени, мы должны ему напомнить, что время заканчивается: "Сегодня у нас остается около 10 минут, что бы Вы еще хотели обсудить за это время?" Озабоченный клиент часто плохо ориентируется во времени, поэтому такое напоминание может оказаться важным.

В начале консультирования необходимо также определить общую продолжительность консультирования. Конечно, в самом начале трудно установить, сколько времени займет решение тех или иных проблем. Поэтому можно заключить с клиентом определенный контракт на 3-4 встречи, а затем окончательно решить, является ли консультативный контакт продуктивным и сколько времени может продолжаться консультирование.

В начале консультирования следует определить и частоту встреч. Обычно полагают, что для установления продуктивного контакта достаточно одной — двух встреч в неделю. Если встречаться реже, становится значительно труднее ближе узнать клиента, вспомнить, что происходило на прошлой встрече, а также сохранить непрерывность процесса консультирования.

Итак, время и выстраивание отношения с временем является необходимым условием консультативного процесса.

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ

В психологической науке в достаточной степени представлены различные точки зрения на проблему антиципации. Считается, что опережающее отражение существует в различных формах: предчувствия, предвидения, предугадывания, предсказания, прогнозирования. Антиципация является важной стороной познавательной деятельности человека, представлена когнитивным, эмоциональным и поведенческим аспектами, ей принадлежит ведущая роль в регуляции поведения и деятельности, так как прогноз обеспечивает: формирование цели; планирование и программирование поведения и деятельности; принятие решений; текущий контроль; коммуникативные акты; функционирование эмоциональной сферы личности.

Наряду с антиципацией как широким понятием выделяют прогнозирование, предметом которого выступают перспективы развития явления. В отличие от других форм опережающего отражения, прогнозирование имеет целенаправленный характер, при этом сознательно ставится цель получения прогноза, исследуются или подбираются основания для его построения, иногда определяется форма, в которой должен быть получен прогноз. Это может быть прогностическое умозаключение, образ будущего в виде модели, план будущего, гипотеза.

В качестве существенных признаков прогнозирования выделяются:

- родовой - познавательная деятельность;

- видовые - знания о прошлом, преобразование знаний;

-результат деятельности - прогноз, то есть знание,

отражающее

специфику будущего, имеющее

вероятностный характер.

Способность к прогнозированию может выступать как общая и как специальная способность. Общей она является как компонент любой деятельности, поскольку построение прогноза - составная часть любой деятельности, а в качестве специальной прогностическая способность выступает тогда, когда построение прогноза - цель деятельности личности.

Развитие прогностических способностей возможно разделить на несколько стадий:

1. Эмоциональная стадия развития прогностических способностей предполагает не саму по себе эмоцию, а особое образование в виде эмоционально испытываемого понимания смыслов и ценностей, то есть переживание. Доминируют самооценочные эмоции, определяются уровень сложности предстоящего задания и степень готовности к действию, прогноз результата действия.

2. Когнитивная стадия развития прогностических способностей состоит в образовании ожидания новых связей между факторами задачи, ситуации или явления, происходит анализ поддающихся прогнозу не только объективных фактов, но и собственных действии, и их последствий.

3. Поведенческая стадия развития прогностических способностей представлена уровнем реализации действия, которое обусловлено как индивидуальными различиями, так и ситуационными факторами. На этой стадии прогностические способности осуществляют контроль над особенностями актуальной ситуации.

Способность к прогнозированию может выступать как

общая и

как специальная способность. Общей

она является как компонент любой

деятельности, поскольку построение прогноза - составная часть любой

деятельности, а в качестве

специальной прогностическая способность

выступает тогда, когда построение прогноза - цель деятельности

личности.

ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организация эмпирического исследования

Исследование прогностической компетентности у студентов-психологов представляется актуальной проблемой в связи с важностью прогностических способностей не только в жизненных ситуациях, но и в профессиональной деятельности психолога.

Эмпирическое исследование проводилось на базе Севастопольского государственного университет, гуманитарно-педагогического института. В исследовании приняли участие 20 испытуемых – студентов группы ПСД-5/оз заочной формы обучения – в возрасте от 30 до 42 лет.

Целью исследования являлось изучение уровня антиципационной состоятельности

Для достижения поставленной цели и задач были подобраны методики:

1. Тест антиципационной состоятельности (В.Д. Менделевич).

2. Метод «Прогностическая задача» (Н.Л. Сомова).

3. Тест «Склонность к риску» (Л.А. Регуш)

Тест В.Д. Менделевича направлен на изучение уровня развития и структуры антиципационной состоятельности. Под антиципационной состоятельностью понимается способность системы в той или иной форме предвидеть развитие событий, явлений, результатов действий. Она состоит из нескольких компонентов. Временная составляющая презентует хроноритмологические особенности человека-способности прогнозировать течение и точно распределять время. Пространственная составляющая демонстрирует способности предвосхищать движение предметов в пространстве, упреждать их, координировать собственные движения, проявляя моторную ловкость. Личностно-ситуативная составляющая отражает коммуникативный уровень антиципации, то есть способность прогнозировать жизненные события и ситуации[23].

Опросник содержит 81 утверждение с пятью вариантами ответов к каждому. Подсчет баллов происходит путем суммирования баллов с учетом прямых и обратных вопросов.

Методика «Прогностическая задача» Н.Л. Сомовой представляет собой набор задач, решение которых предполагает открытый ответ. Ответ оценивается на соответствие ключу и выставляются баллы от 0 до 3. С помощью данной методики может быть определена содержательная характеристика показателей оценки качеств мышления, определяющих способность к прогнозированию[28].

Тест «Склонность к риску». Теоретическими предпосылками создания данного теста явилась факторная модель структуры способности к антиципации. В соответствии с ней способность к антиципации определяется такими качествами мышления, как аналитичность, глубина, осознанность, гибкость, перспективность, доказательность, которые были выделены автором методики путем факторного анализа. Также можно отметить, что эти качества составляют основные шкалы теста для определения уровня развития способности прогнозирования. Выполнение теста предполагает ответы испытуемых на основе наблюдения за типичными особенностями своей прогностической деятельности. В связи с этим в ответах на каждый вопрос содержатся уровневые дихотомические различия по каждому показателю.

Таким образом, выбранные методики соответствуют цели и задачам исследования.

2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования

С помощью теста для диагностики антиципационной состоятельности В.Д. Менделевича были получены результаты, показывающие уровень прогностической компетентности испытуемых, а также уровень развития ее составляющих.

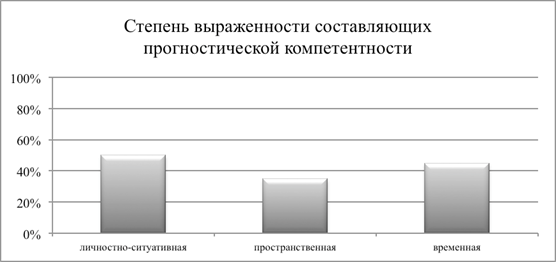

Анализ результатов показал, что наиболее развитой составляющей антиципационной состоятельности испытуемых является личностно-ситуативная. По данному показателю 50% испытуемых (10 человек) являются состоятельными и 50% испытуемых (10 человек) по данному показателю являются несостоятельными. Ситуативно-личностная составляющая проявляется в том, что испытуемый способен прогнозировать жизненные события и ситуации, основываясь на коммуникативных способностях.

Далее следует такая составляющая прогностической компетентности как временная. Эта составляющая имеет достаточный уровень развития у 45% испытуемых (9 человек). Временная состоятельность проявляется в умении планировать ход своей жизни, прогнозировать вероятность будущих событий, точно распределять время. Одним словом, это хроноритмологические способности человека. Сниженный уровень данного показателя обнаружен у 55 % испытуемых (11 человек). Для них характерны затруднения в планировании, распределении времени, прогнозировании событий.

Наименее развитой способностью испытуемых, согласно результатам данного теста, является пространственная способность. Она имеет достаточный уровень развития лишь у 35% испытуемых (7 человек), в то время как остальные 65% испытуемых (13 человек) являются несостоятельными по данной составляющей. Пространственная составляющая демонстрирует способности предвосхищать движение предметов в пространстве, упреждать их, координировать собственные движения, проявляя моторную ловкость. Это связано со сформированной схемой тела, координационными способностями, ориентировкой в пространстве. Испытуемые, имеющие сниженный показатель по данной шкале, затрудняются использовать ресурсы своего физического тела для прогнозирования и предвосхищения.

Распределение способностей, составляющих прогностическую компетентность у испытуемых, по степени выраженности представлено на диаграмме 2.1.

Рис. 2.1. Распределение испытуемых по степени сформированности видов прогностической компетентности у испытуемых

Таким образом, наиболее развитой составляющей прогностической компетентности у испытуемых является личностно-ситуативная, связанная с прогнозированием на основании коммуникации, жизненного опыта. Далее по степени выраженности следует временная составляющая, проявляющаяся в умении распределять время, планировать события во временной перспективе. Наименее выраженной у испытуемых является составляющая пространственная, связанная с телесными ощущениями, способностью к координации и моторной ловкостью.

В целом можно определить испытуемых с различным уровнем развития прогностических способностей. Так, среди испытуемых в данной выборке всего 10% (2 человека) имеют достаточный уровень развития прогностической состоятельности. У этих испытуемых все три способности (личностно-ситуативная, временная и пространственная составляющие) развиты на достаточном уровне, что позволяет говорить об их общей прогностической состоятельности. Остальные 90% испытуемых (18 человек) имеют сниженный уровень прогностической состоятельности. Они испытывают затруднения в прогнозировании, предвидении событий, явлений, результатов действий. При этом высокого уровня нельзя отметить ни у одного испытуемого. Следует отметить также, что прогностической состоятельность является важной составляющей профессиональных качеств психолога, следовательно, результаты исследования по данной методике показывают необходимость ее развития.

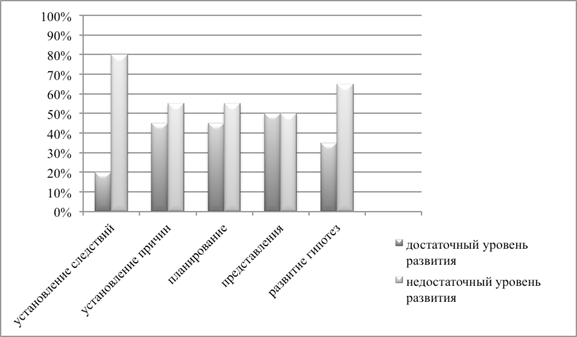

По методике «Прогностическая задача» Н.Л. Сомовой были получены результаты, показывающие уровень развития таких способностей к прогнозированию, как уровни успешности прогнозирования, осуществляемого как установление причинно-следственных связей, планирование, преобразование представлений, выдвижение и развитие гипотез.

Анализ полученных результатов позволяет оценить степень развития различных прогностических способностей у испытуемых.

Уровень вербального обобщения следствий, который выражается в умении отразить выделенные общие признаки следствий в соответствующей словесной форме, является высоким у 15% испытуемых (3 человека). У 65% испытуемых (13 человек) уровень развития данной способности является низким.

Высокий уровень развития обоснованности выделенных следствий не имеет ни один испытуемый. Подавляющее большинство испытуемых 90% (18 человек) имеют по данному показателю низкий уровень. это означает низкое умение обосновать выделенные следствия (примерами, фактами либо через установление закономерностей).

Перспективность следствий, которая означает умение видеть и ориентироваться на различную временную перспективу, является развитой у 5% испытуемых (1 человек). Эти испытуемые умеют выделять следствия, достаточно отдаленные во времени. Средний уровень развития умения устанавливать временную перспективу имеют 20% испытуемых (4 человека), а остальные испытуемые (75%) имеют низкий уровень развития данной способности.

Логичность следствий является высокой у 10% испытуемых (2 человека), для которых характерно выделение нескольких следствий, многолинейность мышления. Остальные 90% испытуемых (18 человек) имеют низкий уровень логичности построения следствий.

Осознание вероятностного характера следствий присуще 10% испытуемых (2 человека) в высокой степени и 15% испытуемых (3 человека) в средней степени. Это проявляется в осознании испытуемыми того, что выделенные ими следствия характеризуются определенной вероятностью. Отсутствие осознания вероятностного характера различных событий и следствий действий демонстрируют остальные 75% испытуемых.

Уровень осознания этапов прогнозирования является средним у 20% испытуемых (4 человека). Испытуемых с высоким уровнем осознания этапов прогнозирования в данной выборке нет. 80% испытуемых (16 человек) не осознают этапы прогнозирования.

В целом можно отметить, что установление следствий как способность имеет достаточный уровень развития у 20% испытуемых (4 человека), которые могут обобщать и устанавливать существенные причинно-следственные связи. Остальные 80% испытуемых (16 человек) имеют сниженную способность устанавливать существенные следствия.

Уровень вербального обобщения причин как прогностическая способность проявляется в умении отразить причины в соответствующей словесной форме. Его высокий уровень имеют 10% испытуемых (2 человека). Еще 70% испытуемых (14 человек) имеют средний уровень развития вербального обобщения. Таким образом, большинство испытуемых имеют достаточный уровень развития способности к установлению следствий.

У 20% испытуемых (4 человека) проявляется полнота выделенных следствий. Они в заданной ситуации выделяют максимально возможное количество следствий. Еще 50% испытуемых (10 человек) имеют среднюю способность к выделению большого количества следствий. И 30% испытуемых (6 человек) не способны к выделению максимально возможного количества следствий в заданной ситуации.

При этом, у 5% испытуемых (1 человек) причинно-следственные связи являются существенными. Такие люди могут выделять существенные, общие признаки, что повышает успешность прогнозирования. 45% испытуемых (9 человек) имеют средний уровень развития способности к выделению существенных признаков, остальные 50% испытуемых (10 человек) испытывают затруднения в отделении существенного от несущественного, могут принимать случайное за закономерное, повторяющееся за обобщенное.

Таким образом, способность к установлению причин является развитой на достаточном уровне у 45% испытуемых, набравших по ее показателям средние и высокие баллы. 55% испытуемых (11 человек) имеют сниженную способность к установлению причинно-следственных связей.

Такой показатель как осознание цели плана имеет средний уровень развития у 50% испытуемых (10 человек). Этот показатель демонстрирует взаимосвязь между целью плана и предполагаемыми действиями, а также соответствие между сформулированной целью и содержанием плана. У 50% испытуемых (10 человек) данный показатель является сниженным.

Уровень владения операциями планирования в умственном действии является высоким у 25% испытуемых (5 человек). Для них характерна полнота операций планирования: формулировка цели, выделение всех необходимых и достаточных действий в соответствии с целью, установление последовательности действий в соответствии с целью. Еще 45% испытуемых (9 человек) имеют средний уровень развития данной способности. И только 30% испытуемых (6 человек) имеют сниженный уровень владения операциями планирования. Таким образом, данный показатель можно считать достаточно развитым у испытуемых.

Всего 45% испытуемых (9 человек) имеют достаточный уровень развития функции планирования.

Следующий показатель – широта ассоциативного поля. Его высокий уровень имеют 25% испытуемых (5 человек). Для них характерно полно, многопланово анализировать предметы и явления, у них возникает большое количество ассоциативных связей. Еще 20% испытуемых (4 человека) имеют средний уровень развития ассоциативного мышления. Остальные 55% испытуемых (11 человек) имеют малое ассоциативное поле, затрудняются в установлении ассоциаций.

Вариативность ассоциаций является средней у большинства испытуемых: 55% испытуемых (11 человек) демонстрируют средний уровень развития способности к установлению разноплановых ассоциаций. Этот показатель близок к гибкости мышления, что связано с отсутствием зависимости мышления от выбранной линии. Вариативность ассоциаций фиксирует варианты развития ассоциативных связей, разнонаправленность ассоциаций. 45% испытуемых (9 человек) имеют низкий уровень вариативности ассоциаций. Можно сказать, что данные испытуемые затрудняются, им сложно выйти за пределы непосредственного ежедневного опыта использования тех или иных вещей, устанавливать ассоциации. не зависящие от уже придуманных.

С этим показателем связана и пластичность представлений, которая является высокой у 15% испытуемых (3 человека) и средней у 45% испытуемых (9 человек). Пластичность представлений отражает различные уровни представлений. Высокий уровень означает включение предметов в новую систему связей, преобразование представлений, дополнение, комбинирование. Низкий уровень означает отсутствие преобразования представлений, их простое воспроизводство. Такое воспроизводство наблюдается у 40% испытуемых (8 человек).

Таким образом, способность, касающаяся реконструкции и преобразования представлений является развитой в достаточной степени у 50% испытуемых (10 человек) и в недостаточной также у 50% испытуемых (10 человек).

5% испытуемых (1 человек) и 60% испытуемых (12 человек) имеют высокую и среднюю степени широты поиска при выдвижении гипотез соответственно. У данных испытуемых во время вынесения суждения присутствовало несколько направлений развития гипотез, появление новых гипотез в связи с предыдущими. 35% испытуемых (7 человек) имеют низкую широту поиска при выдвижении гипотез. Для них характерно одно направление развития гипотезы, отсутствие новых гипотез в связи с предыдущими.

5% испытуемых (1 человек) и 50% испытуемых (10 человек) имеют высокую и среднюю степень учета требований условий при выдвижении гипотез. Так, в их ответах фиксируется анализ условий задачи, при этом факты используются для формулирования гипотез. У остальных 45% испытуемых (9 человек) степень учета требований условий при выдвижении гипотез является низкой.

Такой показатель как гибкость гипотез отражает различия испытуемых в умении изменить ранее сформулированные гипотезы или отказаться от них, если они оказались неверными, высказать новые. Гибкость гипотез является высокой у 5% испытуемых (1 человек) и средней у 25% испытуемых (5 человек). Низкая степень гибкости гипотез выявлена у 70% испытуемых (14 человек), что проявляется в неумении корректировать гипотезы, отбрасывать неверные, формулировать новые с учетом новых условий. Это неумении характеризует мышление как ригидное.