Содержание

Введение………………………………………………………………………4

Раздел 1. Методические основы оценки сложности труда водителей автобусов………………………………………………………………………5

1.1. Особенности трудовой деятельности водителей маршрутов регулярного автобусного сообщения в системе «водитель-автобус-среда»………………………………………………………...5

1.2. Анализ методов формализованного описания и оценки трудовой деятельности……………………………………………..10

1.3. Алгоритм трудовой деятельности как метод оценки сложности труда……………………………………………………………………21

Раздел 2. Методические рекомендации по выполнению курсовых и аттестационно-выпускных работ (проектов)…………………………...32

2.1. Общие рекомендации по выполнению и оформлению курсовых и аттестационных работ (проектов)……………………………………..32

2.2. Оценка сложности труда водителей на маршрутах регулярного автобусного сообщения……………………………………………………34

2.3. Расчет энергозатрат водителей на маршрутах различной сложности и установление рационального режима труда и отдыха………………………………………………………………………...55

2.4. Построение обобщенного показателя оценки сложности труда водителей…………………………………………………………………….65

2.5. Разработка системы оплаты труда водителей с учетом сложности……………………………………………………………………67

Введение

В настоящее время для регулярного автобусного транспорта характерны определенные недостатки, которые сказываются на эффективности и качестве его работы. Одним из недостатков в работе автобусного транспорта является неполная удовлетворенность водителей условиями, режимом труда и его оплатой.

Действующий в настоящее время принцип тарификации водителей автобусов по маркам и габаритной длине не учитывает различий в трудонапряженности по условиям работы на маршрутах. Недоучет в тарифной ставке условий работы на маршруте, делает оценку сложности трудовой деятельности водителей автобусов неполной. Чтобы тарифная ставка была действующим регулятором и стимулятором роста эффективности труда, необходимо, чтобы она опережала изменения в сложности трудовой деятельности водителей, работающих на различных автобусных маршрутах. Это даст возможность теснее увязать основную тарифную часть заработной платы водителей автобусов с фактическими затратами труда.

Раздел 1. Методические основы оценки сложности труда водителей автобусов.

1.1. Особенности трудовой деятельности водителей маршрутов регулярного автобусного сообщения в системе «водитель - автобус – среда»

Для выявления характерных черт трудовой деятельности водителей маршрутов регулярного автобусного сообщения рассмотрим структурную схему специальностей с учетом особенностей переработки информации и энергии (рис. 1).

Выделяя особенности трудовой деятельности водителей этих маршрутов, получим:

а) тип деятельности – информационный;

б) подтип – управленческий;

в) класс – операторный;

г) подкласс – нестереотипный;

д) род – аналогооперационный.

Система «водитель - автобус – среда» относится к классу недетерминированных систем. Деятельность водителя протекает по заранее известным правилам (алгоритму), но моменты появления информационных сигналов и их последовательность не всегда известны. В то же время известны управляющие воздействия при поступлении того или иного сигнала.

Спецификой работы водителей является то, что его деятельность протекает вдали от предприятия, основную часть рабочего времени он находится на маршруте в автобусе, в условиях ограниченной подвижности тела, часто с сохранением при этом вынужденной напряженной позы.

Повышенная цикличность работы водителя автобуса, влияние внешней среды и условий организации дорожного движения приводят к многократному переключению рычагов, пользованию педалями и рулевым управлением, что приводит к физическому и нервно-психологическому напряжению. Одновременно водитель, находясь постоянно под воздействием шума, вибрации, температуры и влажности воздуха, должен во время работы быстро и правильно реагировать на возникающие ситуации. Психологической спецификой деятельности водителей регулярных автобусов является, с одной стороны, постоянно меняющаяся транспортная обстановка, требующая распределения и быстрого переключения внимания водителя, с другой стороны, работы с пассажирами, что затрудняет работу водителя, оказывая на него нервно-эмоциональные перегрузки.

Одной из основных задач регулярных автобусов является качественное обслуживание пассажиров с соблюдением графика движения на маршруте. Это значит, что водитель, управляя автобусом, в конечном счете управляет отношением автобуса с внешней средой, из которой поступает информация, необходимая для управления этим процессом.

Деятельность водителя в системе «водитель-автобус-среда» связана с процессами приема и переработки информации. Система передачи информации включает в тебя:

- источник информации, соответствующие дорожные знаки, светофары, транспортный поток, пассажиропоток и т.д., которые являются носителями информации внешней среды;

- приемник информации, водитель.

Поэтому водителя автобуса можно представить как сложную систему, состоящую их трех элементов:

1. рецепторов (анализаторов), посредством которых водитель осуществляет прием информации от объекта управления и внешней среды;

2. каналов переработки информации и органов мышления, позволяющих оценить поступающую информацию и выработать соответствующие разрешения;

3. эффекторов, выполняющих только моторные чисто механические управляющие воздействия.

Центральное место в трудовой деятельности водителя занимает решение различных задач управления. Основные эта-

пы деятельности водителя регулярного автобусного сообщения следующие:

Первый этап – восприятие дорожно-транспортной информации. Это процесс, включающий следующие операции: обнаружение объекта восприятия, выделение в объекте отдельных признаков, отвечающих стоящей перед водителем задачи, знакомство с выделенными признаками и опознание объекта восприятия.

Второй этап – оценка дорожно-транспортной информации, ее анализ и обобщение на основе заранее заданных или сформулированных при обучении водителя критериев.

Третий этап – принятие решения о действиях.

Четвертый этап – приведение принятого решения в исполнение через определенные действия.

Пятый этап – контроль за результативностью исполнения принятого решения.

Первые два этапа называются информационным поиском, последние три – обслуживанием. С точки зрения особенностей взаимодействия водителя с информационной моделью первый, второй и третий этапы деятельности водителя автобуса представляют собой обнаружение с немедленным обслуживанием. Для такого типа деятельности характерна переработка небольшого числа информационных сигналов. Информационный поиск и процесс принятия решения могут практически отсутствовать. В большинстве случаев водитель от восприятия сразу (или с небольшой задержкой) переходит к исполнительному действию, т.е. осуществляет немедленное воздействие на органы управления автобусом.

Четвертый этап – моторная деятельность водителя, которая полностью определяет его энергетическую загруженность и состоит из набора отдельных действий, связанных определенной последовательностью выполнения.

Рис. 1. Структурная схема специальностей с учетом особенностей переработки информации и энергии

Действие – это элемент деятельности, в результате которого достигается конкретная, не разлагающая на более простые, осознанная цель. Действия можно разделить на исполнительные, подготовительные, действия по обеспечению безопасности, контрольные и корректирующие.

Автобус считается тем легче в управлении, чем меньше он требует исполнительных действий. Моторные действия водителя городского автобуса внешне довольно просты. Они сводятся к управлению рычагами, педалями, включению тумблера закрытия и открытия дверей, поворотов рулевого колеса и т.д. Однако от водителя требуется еще и переработка логических условии, которые определяют выбор того или иного типа действия.

Соотношение между моторными и логическими действиями в деятельности водителя автобуса во многом определяет его психофизиологическую нагрузку.

Рост автомобилизации приводит к увеличению автомобилей на городских дорогах, развитию транспортных схем в городах, а это связано с ростом числа контролируемых объектов на городских магистралях. Таким образом, важным становится вопрос согласования общего потока информации с возможностями водителя и решаемыми им задачами.

Исследование информационного аспекта трудовой деятельности водителей автобусов показывает, что перерабатываемые информационные потоки позволяют водителю контролировать и обеспечивать безаварийное движение автобуса по городским магистралям. Однако рост количества перерабатываемой информации приводит к увеличению сложности трудовой деятельности водителей регулярного автобусного сообщения.

Таким образом, трудовая деятельность водителей маршрутов регулярного автобусного сообщения характеризуется рядом особенностей, которые должны быть учтены для получения оценки сложности их трудовой деятельности.

Существует ряд методов изучения трудовой деятельности, которые находят область своего применения в зависимости от специфики изучаемого процесса.

1.2. Анализ методов формализованного описания и оценки трудовой деятельности

Наиболее полное представление о характерных особенностях трудовой деятельности может быть получено при всестороннем анализе его труда.

Для анализа отдельных сторон трудовой деятельности применяются различные методы, которые позволяют выявить характерные особенности трудового процесса (табл. 1) Эти методы являются исходными при решении различных типов задач, выбор которых определяется в зависимости от целей и задач исследования.

Таблица 1

Методы сбора информации о системе «человек-машина-среда»

|

№ |

Наименование метода |

Содержание |

Степень объективности |

Возможности метода |

|

1 |

Наблюдение |

Прямое визуальное, иногда инструментальное наблюдение за ходом рабочего процесса. Различают: наблюдение, самонаблюдение, трудовой метод и метод выборочных кратковременных наблюдений |

Средняя |

Позволяет относительно точное описание действий, приемов, движений, а также структуры трудовой деятельности. Можно получить характеристики поступающей информации, моторных действий, уровни загрузки, оценки условий труда, выявить ошибки в работе, степень утомления работающего |

Продолжение таблицы 1

|

2 |

Анализ документации и рабочего |

Ознакомление с материалами по технологии исследуемого производства, с руководствами, наставлениями, инструкциями, а также с другими документами по данному виду трудового процесса |

Низкая-средняя |

Дает возможность выявить наиболее общие особенности деятельности: основные профессиональные задачи, важнейшие операции, характеристики режимов работы оборудования и обслуживающего персонала, возможные производственные ситуации |

|

3 |

Эксперимент |

Исследование трудовой деятельности операторов проводят по заданной программе. Различают: лабораторный (эксперимент на основе моделирования деятельности, тестирование) и естественный (производственный). Особенно широкое применение приобретает сочетание естественного эксперимента с априорными моделями деятельности оператора. В этом случае, с одной стороны, эти модели применяются для получения предварительных данных об исследуемой деятельности. С другой стороны, они строятся как |

Средняя-высокая |

Выявляет цели, особенности, структуру деятельности, способы выполнения поставленных задач, навыки, отдельные профессиональные качества человека-оператора, степень его пригодности к выполению тех или иных задач, поведение в экстренных ситуациях |

Продолжение таблицы 1

|

результат эксперимента, и дальнейшее изучение деятельности проводится с помощью моделей без продолжения эксперимента |

||||

|

4 |

Экспертные оценки |

Метод основан на переработке эвристической информации, полученной от специалистов по исследуемой проблеме |

Средняя |

Конечные результаты определяются сферой применения, целью и объектом использования метода |

|

5 |

Анализ ошибок |

Методологической основой является классификация отказов и ошибок, допускаемых оператором в работе |

Средняя |

Является составной частью или логическим продолжением метода наблюдений и аппаратурных методов. Позволяет определить надежные характеристики деятельности, уровень подготовки и профессионализма. |

Описанные методы позволяют выделить, систематизировать и предварительно оценить факторы, оказывающие влияние на оценку сложности трудовой деятельности. На базе полученных сведений можно сделать конкретные выводы о структуре и особенностях изучаемого трудового процесса. Эти сведения являются исходным материалом для практического исследования различных методов формализованного описания и анализа трудовой деятельности. Стоит отметить, что только комплексное использование указанных методов позволяет получить наглядную и объективную картину для изучения и анализа исследуемого трудового процесса.

Комплексный анализ изучения трудовой деятельности водителей автобусов состоит, с одной стороны, в изучении условий труда при работе на различных маршрутах, с другой стороны, в оценке сложности управления автобусами различных типоразмеров. Лишь при совместном изучении и решении этих задач возможно наиболее полно оценить трудовую деятельность водителей автобусов.

Значительный интерес представляет не только классификация методов получения данных об отдельных сторонах трудового процесса, но и классификация методов анализа трудовой деятельности, дающая возможность описания ее в формализованном виде для дальнейших аналитических исследований. Такая классификация необходима для выбора метода анализа и оценки деятельности, который будет наиболее удобен для отражения характерных особенностей трудовой деятельности водителей регулярных автобусов. Анализ деятельности подразумевает расчленение ее на ряд компонентов по определенным признакам и описание взаимосвязей между этими компонентами.

В зависимости от глубины расчленения трудового процесса различают анализ и описание деятельности на прагматическом (системном) и операционно-психологическом уровнях с совмещением качественного и количественного подходов.

В первом случае дается лишь общая характеристика информационной, психомоторной, мотивационной и некоторых других сфер деятельности.

Во втором случае обязательным является подробный анализ алгоритмов переработки информации с использованием количественных оценок деятельности. На данном уровне расчленяют трудовой цикл на операции и отдельные блоки операций.

В табл. 2 представлено основное содержание наиболее распространенных методов анализа операторской деятельности, используемые в настоящее время.

Таблица 2

Методы формирования описания и оценки трудовой деятельности операторов

|

№ |

Наименование |

Уровень |

Содержание |

Способ формализации |

Возможности метода |

|

1. |

Метод многомерно-весового описания |

Прагматический (системный) |

Сущность метода заключается в объединении в одной общей схеме наиболее существенных факторов и показателей, определяющих деятельность оператора с учетом их удельных весов и связей |

Графический или табличный |

Поскольку выделяемые факторы и показатели разнородны и качественно различны, их количественное оценивание осуществляется посредством безразмерных величин: весовых коэффициентов и баллах. Структуру деятельности в явном виде определить не представляется возможным. |

|

2. |

Метод «перечня функций» |

Метод основан на выделении и анализе функций оператора в ЧМС с учетом внешнего проявления, психофизиологического содержания и т.д. Иногда дисфункционирование системы (аварии, происшествия) являются источником сведений о ЧМС |

Табличный |

Позволяет в основном качественно определить содержание, но затруднительно выявить и воспроизвести структуру деятельности |

Продолжение таблицы 2

|

3. |

Методы, выявляющие связи: метод пространственно-организационного описания |

Прагматический (системный) |

Сущность метода заключается в анализе с одной стороны машины (приборов, органов управления), а с другой взаимодействий оператора (группы операторов) с информационными или моторными полями, а также между операторами |

Графический |

Позволяет получить ряд количественных (временных, пространственных) характеристик информационной и энергетической сторон деятельности. Позволяет проанализировать успешность групповой деятельности операторов, выявляет (но не оценивает) фактическую последовательность организации системы |

|

4. |

Метод организации взаимодействий |

Данный метод можно рассматривать как усовершенствованные модели пространственной организации. Используется при распределении функций между человеком и машиной |

Графический |

Метод дает возможность выявить общие взаимодействие между элементами системы на основе учета причинных зависимостей между переменными (входная величина, выходная величина, управляющие взаимодействия и т.д.) |

Продолжение таблицы 2

|

5. |

Функционально-структурный метод |

Операционный |

Основан на анализе деятельности с последующим выделением только однозначно детерминированных последовательностей преобразования информации человеком. При этом рассматривается совокупность дискретных психофизиологических операций, которые представляются в виде функциональных блоков. Подразумевается независимость структуры деятельности от действующих на человека факторов |

Расчетно-графический |

Метод обладает свойствами для описания структуры деятельности и позволяет связать описательные формы количественными оценками, такими как время, вероятность безошибочного и своевременного выполнения задачи. Применим для анализа систем, в которых указанные оценки весьма значимы и имеется возможность их дифференциации |

|

6. |

Метод статистического эталона |

Статистическим эталоном называется условная аппаратура, имеющая конструкцию, аналогичная исследуемому реальному рабочему месту. Метод основан на оценке совокупности количественных показателей, получаемых при выполнении оператором конкретных операций в зависимости от моделируемой сложности операторской деятельности |

Расчетный |

Метод наиболее подходит для систем, в которых безошибочность выполнения строго детерминированных операций существенно зависит от времени, установленного на их выполнение. Позволяет получить некоторые надежностные характеристики деятельности без |

Продолжение таблицы 2

|

Операционный |

детального анализа состава выполняемых операций |

||||

|

7. |

Операционно-психофизиологи-ческий метод |

В основе метода лежит расчленение деятельности оператора на отдельные составляющие операции, инвариантные в психофизиологическом отношении, которым соответствуют достаточно стабильные значения показателей времени, точности и надежности. Далее следует синтез структуры деятельности с получением интегральных характеристик |

Аналитический |

Результатом применения данного метода является получение надежностных характеристик деятельности, а также оценка загрузки оператора |

|

|

8. |

Метод передаточной функции |

В основе метода лежит математическая модель, основанная на методах теории автоматического регулирования. Если рассматривать человека-оператора как линейную динамическую систему, то отношение моторного выхода человека к его сенсорному входу может быть описано передаточной функцией. Этим методом удобно пользоваться при анализе процессов сложения и стабилизации. Не применим при анализе эвристических видов деятельности |

Аналитический |

Оценивает передающие свойства человека-оператора. Структуру деятельности в целом не моделирует. |

Продолжение таблицы 2

|

9. |

Метод алгоритмического описания |

Операционный |

При составлении алгоритмов трудовых процессов осуществляется детализация деятельности до уровня элементарных действий и логических условий с показом их взаимосвязи |

Графо-аналитический |

Возможно качественное и количественное описание структуры операторской деятельности с получением большого числа оценок: динамической интенсивности, средней скорости переработки информации, логической сложности, стереотипности, общей психофизиологической сложности и т.д. |

|

10. |

Метод Кэрке |

Цель метода – создание диаграммы оперативных этапов ЧМС, т.е. схемы, выявляющей последовательность информационной деятельности решений и действий. Основными элементами диаграммы являются геометрические фигуры, которые символизируют различные состояния, являются результатом переработки информации человеком или машиной. На схеме элементы соединены линиями, символизирующими элементарные логические операции. |

Графический |

Метод Кэрке позволяет оценить надежность системы на основе логического анализа |

Продолжение таблицы 2

|

11. |

Метод органиграммы |

Операционный |

Содержание метода заключается в графическом изображении имеющихся логических исходов при решении задач управления. Органиграмма является не описанием реального поведения человека-оператора, а только формальным изображением всех исходов деятельности |

Графический |

Метод не предназначен для получения количественных показателей деятельности, иллюстрирует ее структуру |

|

12. |

Метод теории массового обслуживания |

Трудовая деятельность может быть представлена как процесс обслуживания поступающих сигналов/команд/ к человеку-оператору, вынуждающих его работать в соответствии с некоторыми правилами. Поток сигналов представляется как входящий поток заявок (обычно этот поток является случайным и подчинен закону Пуассона). Заявки, поступающие в течение времени, когда оператор занят, становятся в очередь. В зависимости от организации очереди системы массового обслуживания могут быть: с отказами, с ожиданием (без потерь), с ограничениями. Основной характеристикой обслуживающего аппарата является длительность обслуживания. |

Аналитический |

Позволяет определить необходимое число операторов, выработать требования к его уровню подготовки (обученность, скорость реакции, объем памяти и т.д.). Представляется возможным анализировать вероятности различных состояний ЧМС, плотность потока, поступающих сигналов, решать задачи взаимодействия группы операторов |

Анализ существующих методов исследования трудовой деятельности, их возможностей, преимуществ и недостатков позволяет осуществить выбор наиболее приемлемого метода для анализа трудовой деятельности водителей автобусов. К такому методу предъявляются следующие требования:

1. потенциальная применимость метода должна быть обоснована специфическими особенностями деятельности водителей автобусов;

2. он должен выявлять структуру деятельности на операционном уровне;

3. метод должен качественно характеризовать трудовую деятельность и быть объективным;

4. он должен быть приспособлен для априорного анализа трудовой деятельности водителей регулярных автобусов.

Рассмотрим перечисленные методы с позиций отмеченных требований.

Невозможность использования метода статистического эталона, функционально-структурного и операционно-психологического объясняется тем, что получаемые качественные характеристики деятельности вероятность безошибочного и своевременного выполнения операции не являются профессионально значимыми для водителей городских автобусов, т.к. их работа не протекает, как правило, в условиях дефицита времени. Кроме того, применение указанных методов подразумевает строго детерминированный характер деятельности.

Метод передаточной функции предназначен для анализа и оценки только отдельных моментов деятельности при решении управления типа «слежения» и не моделирует деятельность в целом.

Невозможность использования метода органиграмм и метода Кэрке для анализа управляющей деятельности водителей городских автобусов подтверждается тем, что данные методы в полной мере количественно не оценивают деятельность, хотя и иллюстрируют ее логическую организации.

Метод теории массового обслуживания не является априорным. Его применение связано с получением обширного статистического материала о поведении системы. Данный метод можно использовать для анализа систем типа «группа машина-водитель» или «машина-группа водителей», а также для оценки групповой деятельности водителей.

На основании изложенного, а также принимая во внимание тот факт, что по мере становления профессиональных навыков водителей процесс приема и переработки информации приобретает фиксировано-алгоритмический характер, можно сделать вывод о потенциально применимости алгоритмического описания для анализа и оценки трудовой деятельности водителей городских автобусов.

1.3. Алгоритм трудовой деятельности как метод оценки сложности труда

Алгоритмический подход к анализу и оценке трудовой деятельности управляющего типа был предложен А.А. Ляпуновым и Г.А. Шестопалом. Идею развил Г.А. Зараковский, разработавший конкретные приемы анализа некоторых рабочих процессов с введением их количественных характеристик, имеющих определенный психофизический смысл.

В этих работах подробно изложен метод алгоритмического описания в виде логических схем и проанализирована возможность его практического пользования.

Алгоритм деятельности человека можно определить как «логическую организацию деятельности человека-оператора из совокупности действий и оперативных единиц информации».

Таким образом, сущность алгоритмического анализа заключается в разложении трудовой деятельности на качественные различные элементарные составляющие. Такими элементарными составляющими являются оперативные единицы информации (ОЕИ) и элементарные действия (ЭД).

Оперативная единица информации определяется как сообщение (образ, команда и т.п.), которое протекает целостно и опознается оператором в процессе данной деятельности хотя бы по одному существенному для него признаку.

Под элементарным действием понимается преобразование энергии, информации (акт восприятия, мысленная операция, извлечение данных из памяти, моторные действия и т.д.), которая ведет к формированию некоторых ОЕИ.

Одним из наиболее сложных вопросов применения этого метода является установление меры дискретности, т.е. уровня детализации ОЕИ и ЭД, на котором следует осуществлять данный анализ. Алгоритмическое описание осуществляется на уровне единиц, которые можно непосредственно фиксировать в процессе работы например, переключение рычага передачи, включение тумблера сигнала поворота и т.п. или явно выраженных логических условий, присутствующих при выборе способа действия.

В таком случае алгоритмическое описание можно осуществлять на уровне типовых действий (ТД) и логических условий (ЛУ). Вместо ЭД можно использовать ТД, а вместо ОЕИ – ЛУ. При таком подходе под логическим условием понимается сигнал (воспринимаемый извне или актуализируемый в представлении), определяющий выбор того или иного способа действия.

Алгоритмический

метод предполагает представление структуры операторской деятельности в

символическом виде. Большими буквами (Руд, Т) обозначаются отдельные

типовые действия, а малыми (υ, d)

логические условия, определяющие выбор того или иного действия. После каждого

логического условия стоит изначальная нумерованная стрелка  конечная стрелка с таким

же номером

конечная стрелка с таким

же номером  стоит перед

каким-либо другим членом алгоритма.

стоит перед

каким-либо другим членом алгоритма.

Алгоритм представляет собой формализованную запись деятельности и может быть изображен в виде логической схемы.

Реализация алгоритма начинается с того, что «срабатывает» первый левый элемент схемы. Далее необходимо определить, какой элемент должен следовать за ним. Если первым или предыдущим элементом было типовое действие, то следующим должен «сработать» элемент схемы, стоящий за ним. Если же предыдущим элементом было логическое условие, то возможны два случая:

1. проверяемое логическое условие выполняется, тогда должен «работать» следующий за ним справа элемент алгоритма;

2.

проверяемое

логическое условие не выполняется, тогда должен «работать» тот элемент, к

которому ведет стрелка с выходным номером, начинающаяся после данного

логического условия  (

( ).

).

Часто

в структурную схему алгоритма вводят «всегда ложное» логическое условие  . При использовании

. При использовании  во всех случаях

«срабатывает тот элемент алгоритма, который указан стрелкой.

во всех случаях

«срабатывает тот элемент алгоритма, который указан стрелкой.

Пример полного алгоритма на поддержание прямолинейного движения в виде логической схемы:

Типовые действия:

Руд - удержание руля в нейтральном положении;

Рл – поворот руля влево;

Рп – поворот руля вправо.

Логические условия:

d – выдерживается ли направление прямолинейного движения;

dп - появилось ли отклонение вправо;

– отсутствуют ли

препятствия, позволяет ли видимость;

– отсутствуют ли

препятствия, позволяет ли видимость;

- ложное логическое

условие, имеющее временное ограничение.

- ложное логическое

условие, имеющее временное ограничение.

Алгоритм

читается следующим образом: водитель принимает решение на поддержание

прямолинейного движения W и

проверяет возможность выполнения принятого решения  . Условия движения

позволяют выдерживать прямолинейное направление. Здесь возможны два варианта:

. Условия движения

позволяют выдерживать прямолинейное направление. Здесь возможны два варианта:

1.

направление

движения соответствует заданному (d=1),

тогда через логическое условие  по

стрелке

по

стрелке  водитель продолжает

удерживать руль в том же положении;

водитель продолжает

удерживать руль в том же положении;

2.

появилось

отклонение от прямолинейного движения (d=0),

в этом случае по стрелке d смотрим,

в какую сторону появилось отклонение

смотрим,

в какую сторону появилось отклонение  dп (отклонение

вправо) d=1. Тогда водитель

поворачивает руль влево (Рл) и через логическое условие

dп (отклонение

вправо) d=1. Тогда водитель

поворачивает руль влево (Рл) и через логическое условие  по стрелке

по стрелке  проверяет,

восстановилось ли направление прямолинейного движения. Если d=1,

то через ЛУ

проверяет,

восстановилось ли направление прямолинейного движения. Если d=1,

то через ЛУ  водитель удерживает

руль в заданном положении.

водитель удерживает

руль в заданном положении.

При изучении полного максимального варианта алгоритма трудовой деятельности водителей могут быть получены несколько реализаций:

- минимальная реализация, содержащая наименьшее число членов алгоритма, обеспечивающая своевременное и точное выполнение задач управления автобусом с незначительной сложностью;

- типичная реализация – отражение реальной (или близкой к реальной) структуры операторской деятельности водителей в типичных производственных условиях при сформировавшихся трудовых навыках, для которой характерна значительная вероятность появления на практике. Типичная реализация выявляется экспериментальным путем длительных наблюдений;

- фактическая реализация – это реализации, имеющие различные вероятности появления и сложности выполнения.

Наибольший интерес в практике представляет типичная реализация полного алгоритма трудовой деятельности водителей.

Для приведенной выше полной реализации алгоритма выполнения операции по поддержанию прямолинейного движения минимальная и типичная реализации будут иметь вид:

минимальная реализация

типичная реализация

Число

возможных реализаций алгоритма определяется  , где NL

–

число проверяемых логических условий.

, где NL

–

число проверяемых логических условий.

Для

учета психофизиологической специфики сложных алгоритмов, а также осуществления

более строгого описания трудовой деятельности используется многострочная

запись. Верхний уровень отражает работу рук, нижний уровень – работу ног

водителя. Такая запись потребовала введения специального элемента алгоритма –

«действие перехода на другой уровень», обозначаемого символом в виде двойной

стрелки с номером ( ). Этот

символ принимается за элемент алгоритма, но психофиологического содержания не

имеет и действует только как стрелка.

). Этот

символ принимается за элемент алгоритма, но психофиологического содержания не

имеет и действует только как стрелка.

В качестве примера двухстрочной записи рассмотрим алгоритм трогания с места автобуса с механической коробкой передач.

Типовые действия:

- нажатие на педаль

сцепления;

- нажатие на педаль

сцепления;

- включение первой

передачи;

- включение первой

передачи;

- выключение

сцепления;

- выключение

сцепления;

- нажатие на педаль

газа;

- нажатие на педаль

газа;

- удержание педали

газа;

- удержание педали

газа;

- отпускание педали

газа;

- отпускание педали

газа;

- нажатие на педаль

тормоза;

- нажатие на педаль

тормоза;

- включение

нейтральной передачи;

- включение

нейтральной передачи;

- удержание педали

тормоза.

- удержание педали

тормоза.

Логические условия:

- скорость движения

не требует изменения;

- скорость движения

не требует изменения;

- нет препятствий на

дороге;

- нет препятствий на

дороге;

- скорость меньше

требуемой;

- скорость меньше

требуемой;

- ложное логическое

условие.

- ложное логическое

условие.

Алгоритмический анализ позволяет количественно оценить деятельность водителя городских автобусов. Для этого используют следующие показатели:

1. Число членов алгоритма

где

- число логических

условий;

- число логических

условий;

- число типовых

действий.

- число типовых

действий.

2. Число возможных вариантов реализации полного алгоритма

3. Показатель логической сложности

где

- число групп ЛУ,

неразделенных ТД;

- число групп ЛУ,

неразделенных ТД;

- число логических условий

в каждой группе;

- число логических условий

в каждой группе;

- частота появления

групп ЛУ.

- частота появления

групп ЛУ.

4. Показатель стереотипности

- число групп ТД,

неразделенных ЛУ;

- число групп ТД,

неразделенных ЛУ;

- число типовых

действий в каждой группе;

- число типовых

действий в каждой группе;

- частота появления

групп ТД.

- частота появления

групп ТД.

5. Энтропия появления i-го ЛУ и j-го ТД

6. Суммарная энтропия

7. Общая сложность алгоритма

Чем выше показатель стереотипности и ниже показатель логической сложности, тем легче данная операция по выполнению в психофизиологическом отношении.

Таким образом, алгоритмический метод можно использовать для изучения трудовой деятельности специальностей, которые имеют фиксировано-алгоритмический характер. Поэтому можно сделать вывод о потенциальной применимости метода алгоритмического описания для анализа и оценки трудовой деятельности системы «водитель-автобус-среда».

Для того, чтобы осуществить формализованное описание трудовой деятельности водителей автобусов на основе логико-вероятностного моделирования, необходимо изучить факторы, определяющие сложность труда.

Для получения информации о сложности трудовой деятельности водителей автобусов можно использовать методы: экспертный опрос, сбор статистических данных о трассах автобусных маршрутов, наблюдение и обследование рабочего места и др.

К основным факторам, определяющим сложность труда водителей при работе на автобусах разных типоразмеров можно отнести конструктивные особенности автобусов, которые в значительной степени определяют условия и степень сложности труда водителей. На условия работы водителей оказывают влияние следующие особенности конструкции автобусов: расположение двигателя, тип двигателя, тип коробки передач, усилитель рулевого управления, комфортабельность и микроклимат кабины, планировка пассажирского салона.

Для современных автобусов характерен ряд основных закономерностей в развитии конструкции, облегчающих труд водителей автобусов:

- подпольное расположение двигателя, что снижает уровень шума и улучшает микроклимат в кабине;

- применение гидравлических коробок передач, усилителей рулевого управления и других устройств, снижающих величину физических усилий водителя при управлении автобусом;

- улучшение комфортабельности кабины за счет улучшения обзорности, вентиляции, обогрева, удобства сидения и других факторов.

Наметившаяся в последние годы тенденция по повышению надежности работы узлов и агрегатов оказывает влияние на сложность труда работы водителей, минимизирует различные неожиданные поломки и остановки, связанные с отказами систем.

Однако основным конструкторским отличием, влияющим на показатели сложности трудовой деятельности водителей автобусов, является тип коробки передач. Количество воздействий на рычаги и педали при механической коробке передач значительно превышает, при реализации определенной ситуации по управлению автобусом, аналогичного числа воздействий с автоматической коробкой передач. Кроме того, управление автобусом с гидромеханической трансмиссией и автоматической коробкой передач не предъявляет высоких требований к наличию операторских навыков.

Для выявления разницы в сложности управления различными автобусами начальным этапом проведения анализа является составление алгоритмов характерных операций по управлению автобусами с механической и автоматической коробкой передач. Эти алгоритмы учитывают всевозможные варианты реализаций и полностью определяют структуру трудовой деятельности водителя в процессе данного режима движения.

Для этого необходимо сформулировать исходные допущения и ввести условные обозначения элементов типовых действий и логических условий.

Исходные условия и принятые допущения должны быть сформулированы в связи с объективной невозможностью охватить все без исключения способы управления автобусом в реальных эксплуатационных условиях. Принятые условные допущения позволяют ограничиться наиболее важными и часто встречающимися вариантами.

Основными допущениями могут являться следующие:

- работа водителя протекает без экстремальных аварийных ситуаций;

- управление автобусами осуществляется профессионально подготовленными водителями;

- дорожные условия соответствуют нормальным (за нормальные условия движения принимаются: наличие твердого покрытия, минимальное количество рядов движения – двухрядное, наличие видимости, обеспечивающей безопасность движения).

Используя данные о содержании трудовой деятельности водителей городских автобусов и правил построения алгоритмов, сформулированных выше исходных допущений и принятых обозначений, были составлены полные и типичные алгоритмы деятельности водителей по характерным операциям управления автобусом. Алгоритмы составлены в виде логических схем с одно – и двухстрочной записью. (см. табл. 9,10)

Специфической особенностью трудовой деятельности водителей городских автобусов является то, что их трудовая деятельность протекает на маршрутах с различными условиями движения. Изучение влияния условий движения является одной из задач анализа трудовой деятельности водителей городских автобусов.

Для проведения дальнейшего исследования по вопросу изучения трудовой деятельности водителей на городских автобусных маршрутах была проведена коллективная экспертная оценка по изучению факторов, определяющих сложность трудовой деятельности водителей.

В результате экспертной оценки были сформулированы факторы и определена группа, оказывающие наиболее сильное влияние на показатели сложности труда. Это и позволило в дальнейшем проводить исследование по выявлению влияния этих факторов.

Для полноты сбора данных об условиях движения на городских автобусных маршрутах были обследованы трассы маршрутов и составлены типовые транспортные ситуации, которые характеризуют сложность условий движения на маршрутах. Перечень типовых транспортных ситуаций городских маршрутов:

- остановочный пункт с карманом;

- остановочный пункт без кармана;

- перегон;

- светофор на прямой, зеленый свет;

- светофор на прямой, красный свет;

- светофор на повороте направо, зеленый свет;

- светофор на повороте направо, красный свет;

- светофор на повороте налево, зеленый свет, без остановки на перекрестке;

- светофор на повороте налево, зеленый свет, с остановкой на перекрестке;

- светофор на повороте налево, красный свет, без остановки на перекрестке;

- светофор на повороте налево, красный свет, с остановкой на перекрестке;

- поворот направо без светофора и остановки на повороте;

- поворот налево без светофора и остановки на повороте;

- поворот налево без светофора, с остановкой на повороте;

- перестроение;

- железнодорожные и трамвайные переезды, искусственные неровности;

- пересечение с главной дорогой без светофора и остановки перед перекрестком;

- пересечение с главной дорогой без светофора, с остановкой перед перекрестком;

- плавный поворот налево, направо;

- движение по кругу;

- движение на спуск, подъем.

Таким образом, изучение трудовой деятельности водителей городских автобусов с точки зрения анализа и оценки сложности труда при управлении автобусами различных типоразмеров и одновременно оценки сложности городских автобусных маршрутов носит комплексный характер, который заключается в учете, с одной стороны, конструктивных особенностей по управлению автобусами, а с другой стороны, количественных показателей, характеризующих сложность маршрута.

Раздел 2. Методические рекомендации по выполнению курсовых и аттестационно-выпускных работ (проектов)

2.1. Общие рекомендации по выполнению и оформлению курсовых и аттестационных работ.

Целью выполнения курсовой и аттестационно-выпускной работы (проекта) является оценка сложности труда водителе маршрутов регулярного автобусного сообщения и разработка на этой основе режима и оплаты их труда.

Реализация поставленной цели требует следующей архитектоники работы (табл. 3):

Таблица 3

|

Этапы работы |

Краткие содержания |

|

Введение |

Решение социальных задач общества в настоящее время тесно связано с ростом объема, качества и культуры транспортного обслуживания населения. Поэтому проблема обеспечения городского пассажирского транспорта трудовыми ресурсами, сокращения текучести кадров и закрепления рабочих кадров на производстве, а также совершенствования социально-трудовой деятельности основной категории рабочих на транспорте – водителей – является важной и актуальной задачей. |

|

I |

Определяется значение организации труда водителей городских автобусов для повышения уровня качества транспортного обслуживания пассажиров, особенности организации труда водителей городских автобусов, факторы, определяющие сложность труда водителей; алгоритм трудовой деятельности как метод оценки сложности труда |

|

II |

На основе сбора необходимой информации о городских автобусных маршрутах осуществляется расчет сложности труда водителей на маршруте на основе алгоритмического описания их деятельности, сравнение сложности работы водителей при выполнении различных операций по управлению автобусом, а также сложности работы водителей на анализируемых маршрутах. |

|

III |

Осуществляется расчет энергозатрат водителей на маршрутах различной категории сложности и устанавливается рациональный режим труда и отдыха. |

Продолжение таблицы 3

|

IV |

На основе корреляционно-регрессивного анализа строится модель обобщенного показателя сложности автобусных маршрутов и производится категорирование автобусных маршрутов по сложности. |

|

V |

Строятся маршрутные тарифные ставки для оплаты труда и разрабатывается вариант гибкой системы оплаты труда водителей. |

|

VI |

Производится анализ результатов работы и делаются соответствующие выводы. |

Оформление курсовой и аттестационной работ (проектов)

Работа выполняется на отдельных листах, сброшюрованных в папку. Первым является титульный лист (бланк задания), вторым – содержание работы с указанием страниц. Все расчеты производятся полностью.

Схемы автобусных маршрутов вычерчиваются на отдельных листах.

В конце работы указывается список использованной литературы.

Курсовые проекты и аттестационно-выпускные работы требуют графического представления результатов не листе формата А1 в соответствии с требованиями ГОСТ. По решению кафедры, студент также может подготовить презентацию (слайды) с использованием программы Microsoft Office PowerPoint. Слайды призваны способствовать лучшему пониманию основных положений доклада студента. Слайды готовятся в деловом стиле, без использования анимационных эффектов. Не следует перегружать их текстом. Основное назначение слайдов это отображение: маркированных списков, рисунков (графики, диаграммы, схемы); небольших таблиц (таблицы выполняются с использованием опций PowerPoint).

Не рекомендуется размещать на слайдах рисунки, которые не связаны с темой работы (проекта), а лишь призваны украшать презентацию.

Каждый слайд должен иметь порядковый номер и краткий содержательный заголовок. Размер шрифта – 14. Рекомендуется делать не менее 4-6 слайдов. Презентацию студент должен сдать на оптическом носителе вместе с проектом (аттестационно-выпускной работой).

2.2. Оценка сложности труда водителей на маршрутах регулярного автобусного сообщения.

Следует выделить следующие этапы выполнения этого раздела работы.

1. Сбор данных о трассе маршрута

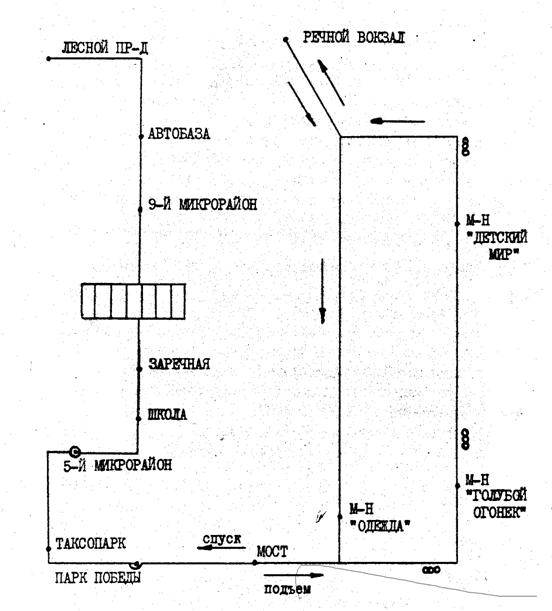

Составить схему автобусного маршрута с указанием остановок и их особенностей (с "карманом", без "кармана", "карман" оборудован с одной /двух/ сторон и т.д.), поворотов (направо, налево), трамвайных переездов, мостов, подъемов, спусков, перестроений, плавных поворотов (направо, налево), светофоров и т.д. (рис. I).

2. Определение набора транспортных ситуаций на маршруте

Для определения сложности анализируемых маршрутов необходимо выделить транспортные ситуации, которые характеризуют данные маршруты.

Перечень типовых транспортных ситуаций, встречающихся на городских маршрутах, представлен в табл.4

Таблица 4

|

№ п/п |

Название типовой ситуации |

|

1 |

2 |

|

1. Остановочный пункт с карманом 2. Остановочный пункт без «кармана» 3. Перегон 4. Светофор на прямой зеленый свет 5. Светофор на прямой красный свет 6. Светофор на повороте направо зеленый свет |

|

Продолжение таблицы 4

|

7. Светофор на повороте направо красный свет 8. Светофор на повороте налево зеленый свет без остановки на перекрестке* 9. Светофор на повороте налево зеленый свет с остановкой на перекрестке 10. Светофор на повороте налево красный свет без остановки на перекрестке* 11. Светофор на повороте налево красный свет с остановкой на перекрестке 12. Поворот направо без светофора без остановки на повороте 13. Поворот направо без светофора с остановкой на повороте 14. Поворот налево без светофора и остановки на повороте 15. Поворот налево без светофора с остановкой на повороте 16. Перестроение 17. Железнодорожные и трамвайные переезды, искусственные неровности 18. Пересечение с главной дорогой без светофора и остановки перед главной дорогой 19. Пересечение с главной дорогой без светофора с остановкой перед главной дорогой 20. Плавный поворот направо 21. Плавный поворот налево 22. Движение по кругу 23. Спуск 24. Подъем |

По каждому из анализируемых маршрутов составляется табл. 5

Таблица 5

Перечень типовых транспортных ситуации на _______ маршруте

|

Типовая транспортная ситуация |

Число на один оборот |

|

1 |

2 |

*) Светофор имеет дополнительную секцию сбоку

Рис. 1. Примерная схема автобусного маршрута:

o - остановочный пункт;

o - остановочный пункт, оборудованный «карман» с двух сторон;

- трамвайный переезд;

-

светофор

-

светофор

Например, по маршруту, указанному в методических указаниях, вышеуказанная таблица будет иметь вид.

|

Типовая транспортная ситуация |

Число на один оборот |

|

1 |

2 |

|

Остановочный пункт без «кармана» |

18 |

|

Остановочный пункт, оборудованный «карманом» |

3 |

|

Перегоны Светофоры на прямой, всего Зеленый свет*) Красный свет*) Светофоры на повороте направо, всего Зеленый свет*) Красный свет*) Светофоры на повороте налево, всего Зеленый свет без остановки на перекрестках*) Зеленый свет с остановкой на перекрестке*) Красный свет без остановки на перекрестке*) Красный свет с остановкой на перекрестке*) Поворот направо без светофора, всего Без остановки на повороте*) С остановкой на повороте*) Поворот налево без светофора, всего Без остановки на повороте*) С остановкой на повороте*) Перестроения |

21 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 - 5 3 2 5 3 2 2 2 1 1 |

|

Трамвайный переезд |

|

|

Спуск |

|

|

Подъем |

*) Вероятность проезда на зеленый и красный свет светофора Р = 0,5

Указанная таблица для автобуса Икарус строится с учетом работы коробки переключения передач.

Пример фрагмента таблицы:

|

Поворот направо без светофора, всего |

5 |

|

Без остановки на повороте, всего |

3 |

|

В т.ч. с IV-II-III |

2 |

|

с V-III-V |

1 |

|

С остановкой на повороте, всего |

2 |

|

В т.ч. с IV-I-III |

1 |

|

с V-I-IV |

1 |

3. Определение характерных операций по управлению автобусом в каждой типовой транспортной ситуации.

Каждая типовая транспортная ситуация реализуется несколькими алгоритмами характерных операций по управлению автобусом, которые обязательно "срабатывают" в данной ситуации (табл. 6).

Таблица 6

Характерные операции по управлению автобусом

|

№ п/п |

Операция по управлению автобусом |

|

1 |

2 |

|

1. Прямолинейное движение 2. Движение с постоянной скоростью 3. Маневр заезда в «карман» на остановочном пункте 4. Маневр выезда из «кармана» на остановочном пункте 5. Маневр у остановочного пункта без «кармана» 6. Поворот направо 7. Поворот налево 8. Трогание с места 9. Трогание с остановочного пункта при наличие «кармана» 10. Торможение до остановки 11. Повышение скорости переход на повышенную передачу 12. Понижение скорости переход на пониженную передачу 13. Перестроение 14. Плавный поворот направо 15. Плавный поворот налево 16. Движение на спуск 17. Движение на подъем 18. Деятельность водителя на остановочном пункте |

|

Например. Типовая транспортная ситуация «Остановочный пункт с «карманом» включает в себя: маневр заезда в «карман» на остановке, торможение до остановки, деятельность на остановочном пункте, трогание и маневр выезд с остановочного пункта.

Типовая транспортная ситуация «Светофор на прямой красный свет» включает в себя следующие операции по управлению автобусом: 12, 10, 8, 11 (см. табл. 6).

Необходимо по каждому маршруту, по каждой выбранной типовой транспортной ситуации определить операции по управлению автобусом, опираясь на данные табл. 6 и представить их в следующем виде (табл. 7).

Таблица 7

|

№ п/п |

Типовая транспортная ситуация |

Операции по управлению автобусом |

||

|

Порядковый номер |

Название |

Порядковый номер |

Название |

|

Например: Заполнение табл. 7

|

№ п/п |

Типовая транспортная ситуация |

Операции по управлению автобусом |

||

|

Порядковый номер |

Название |

Порядковый номер |

Название |

|

|

1 |

1 |

Остановочный пункт с «карманом» |

3,4 |

Маневр заезда и выезда у остановочного пункта с «карманом» |

|

10 |

Торможение до остановки |

|||

|

18 |

Деятельность водителя на остановочном пункте |

|||

|

9 |

Трогание с остановочного пункта при наличие «кармана» |

|||

|

2 |

5 |

Светофор на прямой красный свет |

12 |

Снижение скорости, переход на пониженную передачу |

|

10 |

Торможение до остановки |

|||

|

8 |

Трогание с места |

|||

|

11 |

Повышение скорости, переход на повышенную передачу |

|||

4. Расчет сложности реализации алгоритма каждой операции по управлению автобусом

Алгоритмическое описание типовых операций по управлению автобусом и условные обозначения представлены в табл. 8

Таблица 8

Условные обозначения элементов алгоритмов

|

Описание членов алгоритма |

Условные обозначения |

|

1 |

2 |

|

Типовые действия Нажатие (отпускание) педали газа |

|

|

Удержание педали газа в фиксированном положении |

|

|

Нажатие (отпускание) педали сцепления |

|

|

Нажатие (отпускание) педали тормоза |

|

|

Удержание педали тормоза в нажатом положении |

|

|

Поворот рулевого колеса вправо (влево) |

|

|

Удержание рулевого колеса в неподвижном состоянии |

|

|

Включение (выключение) тумблеров сигнала поворота |

|

|

Включение первой передачи |

|

|

Установка рычага переключения скоростей в нейтральное положение |

|

|

Включение пониженной передачи |

|

|

Включение повышенной передачи |

|

|

Включение тумблеров открывания (закрывания) дверей |

|

|

Включение тумблера для объявления информации |

|

|

Выполнение операции по продаже проездных документов |

|

|

Логические условия Выдерживается ли направление прямолинейного движения |

|

|

Появилось ли отклонение вправо (влево) от заданного направления движения |

|

Продолжение табл. 8

|

Выдерживается ли направление движения при повороте направо (налево) |

|

|

Скорость движения не требует изменений |

|

|

Скорость движения меньше необходимой |

|

|

Подъехал к краю «кармана» на остановочном пункте |

|

|

Поворот направо (налево) закончен |

|

|

Закончилось перестроение в крайний левый ряд |

|

|

Нет препятствий на дороге |

|

|

Остановка произошла |

ό |

|

Проверка логического условия |

|

|

Произошла ли посадка (высадка) пассажиров на остановочном пункте |

|

|

Дополнительные условные обозначения Внутренняя команда к началу выполнения данного элемента алгоритма (мотивация) |

|

|

Сложное логическое условие (отсутствует препятствие и позволяет видимость) |

|

|

Соответствующая группа элементов алгоритма |

Σ |

Таблица 9

Типичные реализации алгоритмов характерных операций по управлению автобусом

|

№ п/п |

Название алгоритма |

Типичная реализация алгоритма |

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

Прямолинейное движение |

|

|

2 |

Движение с постоянной скоростью |

|

|

3 |

Маневр |

|

|

4 |

Маневр выезда из «кармана» на остановочном пункте |

|

|

5 |

Маневр у остановочного пункта без «кармана» |

|

|

6 |

Поворот направо |

|

Продолжение табл. 9

|

7 |

Поворот налево |

|

|

8 |

Трогание с места: А) механическая коробка передач; Б) автоматическая коробка передач |

|

|

9 |

Трогание с остановочного пункта при наличии «кармана»: А) механическая коробка передач; Б) автоматическая коробка передач |

|

|

10 |

Торможение до остановки: А) механическая коробка передач Б) автоматическая коробка передач |

|

|

11 |

Повышение скорости, переход на повышенную передачу: А) механическая коробка передач 1-2 |

|

|

1 – 3 |

|

|

|

1 – 4 |

|

|

|

1 – 5 |

|

|

|

Б) автоматическая коробка передач 1 – 2 |

|

Продолжение табл. 9

|

1 – 3 |

|

|

|

12 |

Понижение скорости, переход на пониженную передачу: А) механическая коробка передач 5 – 4 |

|

|

5 – 3 |

|

|

|

5 – 2 |

|

|

|

5 – 1 |

|

|

|

Б) автоматическая коробка передач 3 – 2 3 – 1 |

|

|

|

13 |

Перестроение |

|

|

14 |

Плавный поворот |

|

|

15 |

Плавный поворот налево |

|

|

16 |

Движение на спуск: А) механическая коробка передач - уклон до 0,05 - уклон свыше 0,05 Б) автоматическая коробка передач - уклон до 0,05 |

|

Продолжение табл. 9

|

- уклон свыше 0,05 |

|

|

|

17 |

Движение на подъем А) механическая коробка передач - уклон до 0,05 - уклон свыше 0,05 Б) автоматическая коробка передач - уклон до 0,05 - уклон свыше 0,05 |

|

|

18 |

Деятельность водителя на остановке |

|

Таблица 10

Полные реализации алгоритмов, характерных операций по управлению автобусом.

|

Наименование операции |

Полный алгоритм деятельности оператора в символической форме |

|

1 |

2 |

|

Прямоли-нейное движение |

|

|

Движение с постоянной скоростью |

|

|

Маневр заезда в карман на остановке |

|

|

Маневр выезда из кармана на остановке |

|

Продолжение таблицы 10

|

Маневр у остановочного пункта без кармана |

|

|||

|

Поворот направо |

|

|||

|

Поворот налево |

|

|||

|

Трогание с места: -механи ческая коробка передач |

|

|||

|

|

||||

|

- автомати- ческая коробка передач |

|

|||

|

Трогание с остановки при наличии кармана:

|

|

|||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

- автомати- ческая коробка передач |

|

|||

|

Торможе-ние до остановки: -механическая коробка передач |

|

|||

|

|

Продолжение таблицы 10

|

-автомати-ческая коробка передач |

|

|

Повыше-ние скорости, переход на повышен-ную передачу: -механи- ческая коробка передач |

|

|

|

|

|

-автомати-ческая коробка передач |

|

|

Понижение скорости, переход на понижен-ную передачу -механи-ческая коробка передач

|

|

|

|

|

|

-автомати-ческая коробка передач |

|

|

Перестрое-ние |

|

|

Плавный поворот направо |

|

Продолжение таблицы 10

|

Плавный поворот налево |

|

|

Движение на спуск: -механи-ческая коробка передач |

|

|

|

|

|

-автомати-ческая коробка передач |

|

|

Движение на подъем -механи-ческая коробка передач |

|

|

|

|

|

-автомати-ческая коробка передач |

|

|

Деятель-ность водителя на остановке |

|

Используя условные обозначения элементов алгоритмов (табл. 8) необходимо прочитать типичную (максимальную) реализацию алгоритмов табл. 9, 10 и при необходимости составить минимальную реализацию алгоритмов.

Так в табл. 9 и 10 представлены типичные и максимальные реализации алгоритмов для автобусов с механической (Икарус) и автоматической (ЛиАЗ) коробкой переключения передач (КПП).

Если КПП не влияет на характер выполнения операции по управлению автобусом, то используется один и тот же алгоритм для ЛиАЗ и Икарус. Например: прямолинейное движение, движение с постоянной скоростью и т.д.

Если вариант КПП влияет на характер выполнения операции по управлению автобусом, то в табл. 9 и 10 приведено, соответственно, два алгоритма. Например: трогание с места; торможение до остановки и т.д.

Типичные варианты реализации алгоритмов могут быть минимальными (все логические условия равны 1), следовательно они могут использоваться для расчета минимальной сложности маршрута.

Если в типичной реализации алгоритма хотя бы одно логическое условие равно нулю, следовательно данный алгоритм необходимо записать в минимальный реализации.

Пример:

1. Маневр у остановочного пункта без кармана

реализация типичная соответствует

минимальной, т.к.  и

и  .

.

2. Прямолинейное движение

Типичная реализация

Минимальную реализация необходимо составить и она будет иметь вид:

При составлении алгоритмов в максимальной

реализации необходимо обращать внимание на использование знака  . Появление данного

знака означает, что данный алгоритм должен быть дописан определенной группой

членов алгоритма, обозначенных данной

. Появление данного

знака означает, что данный алгоритм должен быть дописан определенной группой

членов алгоритма, обозначенных данной  .

.

Например, при описании алгоритма выполнения прямолинейного движения, выделена группа членов алгоритмов,

которая в дальнейшем при описании других алгоритмов может повториться. В этом случае алгоритм необходимо дописать.

Например, в методических указаниях алгоритм «Маневр у остановочного пункта без кармана» имеет вид:

.

.

Следовательно при выполнении работы данный алгоритм необходимо дописать, и он будет иметь вид:

На основании алгоритмического описания операций по управлению автобусом, составить таблицу по каждому маршруту (табл. 11)

Таблица 11

Алгоритмическое описание операции по управлению автобусом

на_______________ маршруте

|

№ п/п |

Название операции по управлению |

Алгоритм реализации операции по управлению |

|

|

Икарус |

ЛиАЗ |

||

По каждой операции, на основе разработанных алгоритмов, производится количественный анализ деятельности водителя по выполнению i-й операции.

Для этого определяются следующие показатели:

1. Число членов алгоритма:

Где:  - число логических

условий (ЛУ);

- число логических

условий (ЛУ);

-

число типовых действий (ТД);

-

число типовых действий (ТД);

-

переход на другую строку (для максимальной реализации, работает как стрелка, но

является членом алгоритма).

-

переход на другую строку (для максимальной реализации, работает как стрелка, но

является членом алгоритма).

2. Показатель логической сложности.

где:  - число групп ЛУ, не

разделенных ТД;

- число групп ЛУ, не

разделенных ТД;

–

число ЛУ в каждой группе;

–

число ЛУ в каждой группе;

-

частота появления групп ЛУ.

-

частота появления групп ЛУ.

Чем больше в алгоритме групп, составленных непрерывной последовательностью ЛУ, и чем длиннее эти последовательности, тем выше логическая сложность.

3. Показатель стереотипности:

Где: j – число групп ТД, не разделенных ЛУ;

-

число ТД в каждой группе;

-

число ТД в каждой группе;

-

частота появления групп ТД.

-

частота появления групп ТД.

Показатель стереотипности оценивается по наличию в алгоритме непрерывных последовательностей типовых действий без логических условий с учетом длительности этих последовательностей. Показатель стереотипности достигает максимального значения, когда в алгоритме нет логических условий. Минимальное возможностей значение этого показателя равно 1: оно получается в случае, когда после каждого типового действия следует логическое условие.

4.

Суммарная

энтропия появления логических условий и типовых действий  определяется по

формуле:

определяется по

формуле:

Где:  - частота появления

данного ЛУ в алгоритме;

- частота появления

данного ЛУ в алгоритме;

-

частота появления ТД в алгоритме.

-

частота появления ТД в алгоритме.

5. Общая сложность выполнения определяется по формуле:

Примеры решения алгоритмов при прямолинейном движении:

а) Типичная реализация

1.

2.

|

Xi |

1 |

2 |

|

i |

2 |

1 |

|

Pj |

1/3·2 |

1/3·1 |

3.

|

Xj |

1 |

|

j |

4 |

|

Pj |

1/4·4=1 |

4.

|

|

|

ТД |

ЛУ |

|

1/8 2/8 |

log21/8=-3 log22/8=-2 |

2 1 |

4 - |

б) Минимальная реализация

1. N=3+2=5

2. L=1·1=1

|

Xi |

1 |

|

i |

2 |

|

Pi |

1/2·2=1 |

3. Z=1·1=1

|

Xj |

1 |

|

j |

3 |

|

Pj |

1/3·3=1 |

4.

|

|

|

ТД |

ЛУ |

|

1/5 2/5 |

log21/5=2,32 log22/5=1,32 |

1 1 |

2 - |

5.

в) Максимальная реализация

1.

2.

|

Xi |

1 |

3 |

|

i |

3 |

1 |

|

Pj |

1/4·3 |

1/4·1 |

3. Z=1·1=1

|

Xj |

1 |

|

j |

4 |

|

Pj |

1/4·4=1 |

4.

|

|

|

ТД |

ЛУ |

|

1/10 3/10 |

log21/10=3,32 log23/10=1,73 |

4 - |

3 1 |

5.

Результаты проведенных расчетов по операциям управления автобусом сводятся в табл. 12.

Таблица 12

Оценка сложности выполнения операций по управлению автобусом

на ____________ маршруте

|

№ опера-ции |

Название операции по управлению автобусом |

Частные показатели |

Общая

сложность выполнения |

||||||||

|

N |

L |

Z |

H |

Икарус |

ЛиАЗ |

||||||

|

Икарус |

ЛиАЗ |

Икарус |

ЛиАЗ |

Икарус |

ЛиАЗ |

Икарус |

ЛиАЗ |

||||

6. Определение сложности каждой типовой транспортной ситуации.

Сложность i-й типовой транспортной ситуации определяется как сумма общей сложности выполнения операций по управлению S0i, входящих в состав i-й типовой транспортной ситуации (используя данные таблицы 12).

Например. Сложность типовой транспортной ситуации «Остановочный пункт с «карманом» будет определяться как сумма сложности операций по управлению, описывающих данную транспортную ситуацию (см. табл. 7)

Данные расчетов сводятся в таблицу 13.

Таблица 13

Общая сложность маршрута

|

Транспортные ситуации на маршруте |

Количество за оборот |

Операции по управлению автобусом |

Общая сложность |

|

|

№ операции |

||||

|

Сложность операции |

||||

|

Общая сложность маршрута |

|

|||

|

Удельная сложность маршрута за час работы |

|

|||

Пример заполнения таблицы 13.

|

Транспортные ситуации на маршруте |

Количество за оборот |

Операции по управлению автобусом |

Общая сложность |

|

|

Остановочный пункт с «карманом» ( |

m |

№ операции |

3;10;18;9;4. |

Sост.п.с карм.· m |

|

Сложность операции |

S3+S10+S18+S9+S4=Sост.п.с карм. |

|||

Для определения общей сложности маршрута (W) в целом надо суммировать общую сложность всех транспортных ситуаций, которые встречаются на исследуемом маршруте.

Зная

суммарную сложность за один оборот, определяют удельную сложность маршрута  :

:

где:

W – общая сложность маршрута;

tоборота – время оборота автобуса на маршруте, мин.

2.3. Расчет энергозатрат водителей при работе на маршрутах различной сложности и установление рационального режима труда и отдыха.

В процессе трудовой деятельности водителя, при взаимодействии его с компонентами среды, связанными с трудовым процессом, расходуется его нервная и мышечная энергия, что определяет тяжесть труда и оказывает влияние на производительность труда, здоровье человека.

Расход энергии водителей при управлении автобусами зависит от многих факторов, в том числе от типа подвижного состава и вида маршрута.

Поэтому в данном разделе работы необходимо:

1) установить величину физической работы водителя при выполнении элементарных действий;

2) установить и сравнить величину физической работы водителя при выполнении различных операций по управлению автобусами ЛиАЗ и Икарус на основе алгоритмического их описания;

3) установить и сравнить величину физической работы водителя при выполнении различных транспортных ситуаций на автобусах ЛиАЗ и Икарус;

4) установить расход энергии (ккал/мин) водителей при работе на маршрутах различной категории сложности и различных типах автобусов;

5) дать обоснование режимов труда и отдыха водителей на анализируемых маршрутах.

Все существующие методики определения энергетических затрат при выполнении производственной работы не отражают степени участия умственной деятельности и влияния эмоциональных факторов, поэтому результаты расчетов носят приближенный характер, однако, даже приближенная оценка позволяет решить ряд важных задач: определить режим труда и отдыха, рекомендовать усилия на различные рычаги и педали управления техническими средствами, определить режим питания и т.п.

Если представить энергетическую деятельность человека в виде набора различных элементарных действий (движений), то можно получить энергозатраты на выполнение трудового процесса (операции, комплекса операций) как суммы затрат на элементарные действия (движения).

При управлении автобусом на городских маршрутах водитель выполняет следующие элементарные действия.

1. Нажатие (отпускание) педали газа.

2. Нажатие (отпускание) педали сцепления).

3. Нажатие (отпускание) педали тормоза.

4. Поворот рулевого колеса вправо (влево).

5. Включение (выключение) тумблера сигнала поворота.

6. Включение первой передачи.

7. Установка рычага переключения скоростей в нейтральное положение.

8. Включение пониженной передачи.

9. Включение повышенной передачи.

10. Включение тумблера открытия (закрывания) дверей

11. Включение (выключение) тумблера для объявления информации.

12. Выполнение операций по продаже проездных документов.

Физическая работа, выполняемая водителем при управлении автобусом, будет складываться из динамической и статистической работы, динамическая работа зависит от величины усилий, прикладываемых водителем к органам управления автобусом (педали сцепления, тормоза, газа и т.д.) и расстояния их перемещения. Статистическая работа связана с удержанием пультов управления автобусом в неподвижном состоянии (руля, педали тормоза, газа и т.д.), кроме того определенные усилия водитель затрачивает на повороты головы, туловища, на перенос рук и ног на элементы управления, выполнение операций по продаже проездных документов и т.д.

Суммарная величина физической работы, выполняемой водителем, следовательно, может быть определена по формуле:

,

,

где: АД – величина динамической работы;

К

– коэффициент, учитывающий статическую работу по удержанию элементов управления

автобусом, перенос рук, ног, головы и т.д. (в зависимости от квалификации

водителей  ).

).

, кг·м

, кг·м

Где: Рi – нормативная величина q усилий на i-й орган управления автобусом, кг;

li – средняя величина перемещения i-го органа управления, м;

ni – количество перемещения i-го органа управления.

При расчете величины физической работы на перемещение различных органов управления указанная формула будет иметь вид (таблица 14)

Таблица 14

|

Органы управления автомобиля |

Расчет физической работы |

|

Г+, Т+, С+, М+, М-, Тод, Тзд |

|

|

Г-, Т-, С- |

|

|

РП, РЛ |

где: а – угол поворота руля d – диаметр рулевого колеса

|

Нормативная величина усилий на органы управления автобусом и средняя величина перемещения органа управления приведены в таблице 15. Количество перемещений выбираются на основе алгоритмов описания операций по управлению автобусов (при определении величины динамической работы на элементарное действие n=1).

Энергозатраты, необходимые на управление автобусом на данном маршруте, определяются:

ккал/мин

ккал/мин

где:

- суммарная

величина физической работы водителя на маршруте, кг/м

- суммарная

величина физической работы водителя на маршруте, кг/м

- время

работы на маршруте за оборот, мин.

- время

работы на маршруте за оборот, мин.

Таблица 15

Величина регламентированных усилий и перемещений органов управления автобусов различных типов

|

Наименование органов управления |

Усл. обозн. |

Марка подвижного состава |

|||

|

Икарус |

ЛиАЗ |

||||

|

Усилие, кг |

Расстояние перемещения, м |

Усилие, кг |

Расстояние перемещения, м |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Педаль подачи топлива |

Г+ |

11,0 |

0,15 |

9,0 |

0,15 |

|

Педаль тормоза при V=60 км/ч |

Т+ |

6,7 |

0,1 |

5,0 |

0,08 |

|

Педаль сцепления |

С+ |

16,2 |

0,15 |

- |

- |

|

Рулевое колесо в движении |

|

||||

|

-поворот направо |

РпРл |

8,9 |

1,5πd |

2,5 |

1,5 πd |

|

- поворот налево |

РпРл |

8,9 |

1,0 πd |

2,5 |

1,0 πd |

|

Перестроение |

РпРл |

8,9 |

0,5 πd |

2,5 |

0,5 πd |

|

Прямолинейное движение |

РпРл |

8,9 |

0,2 πd |

2,5 |

0,2 πd |

|

Плавный поворот |

|||||

Продолжение таблицы 15

|

Направо |

РпРл |

8,9 |

0,7 πd |

2,5 |

0,7 πd |

|

Налево |

РпРл |

8,9 |

0,6 πd |

2,5 |

0,6 πd |

|

Маневр у остановочного пункта с «карманом» |

РпРл |

8,9 |

0,3 πd |

2,5 |

0,3 πd |

|

Маневр у остановочного пункта без «кармана |

РпРл |

8,9 |

0,2 πd |

2,5 |

0,2 πd |

|

Диаметр рулевого колеса |

d |

- |

0,5 |

- |

0,54 |

|

Коробка переключения передач |

|||||

|

Продольное перемещение |

Пр |

6,0 |

0,25 |

- |

- |

|

Поперечное перемещение |

Поп |

4,0 |

0,1 |

- |

- |

|

Тумблер открывания (закрывания) дверей |

Тод Тзд |

0,5 |

0,05 |

0,5 |

0,05 |

|

Тумблер включения (выключения) сигнала поворота |

М+ М- |

0,5 |

0,07 |

0,5 |

0,02 |

При выполнении данного раздела работы необходимо:

1. Установить величину физической работы на выполнение элементарных действий и результат занести в табл. 16, 17.

Таблица 16

Расчет величины физической работы водителя при выполнении элементарных действий.

ЛиАЗ

|

Элементарные действия по управлению автобусом |

Условные обозначения |

Усилие qi |

Расстояние перем., м li |

Динамич. работа qi· li |

Физич. работа qi· li·k |

|

Педаль подачи топлива |

Г+ Г- |

||||

|

Педаль тормоза при V=60 км/час |

Т+ Т- |

||||

|

Рулевое колесо в движении |

|||||

|

Поворот направо |

Рп Рл |

||||

|

Поворот налево |

Рп Рл |

||||

|

Перестроение |

Рп Рл |

||||

|

Плавный поворот направо |

Рп Рл |

||||

|

Плавный поворот налево |

Рп Рл |

||||

|

Прямолинейное движение |

Рп Рл |

||||

|

Маневр у остановочного пункта без «кармана» |

Рп Рл |

||||

|

Маневр у остановочного пункта с «карманом» |

Рп Рл |

||||

|

Тумблер открывания (закрывания) дверей |

Тод Тзд |

||||

|

Тумблер включения (выключения) сигнала поворота |

М+ М- |

||||

Таблица 17

Расчет величины физической работы водителя при выполнении элементарных действий

Икарус

|

Элементарные действия по управлению автобусом |

Условные обознач. |

Усилие qi |

Расстояние переем., м. li |

Динамич. работа qi· li |

Физич. работа qi· li·k |

|

Педаль подачи топлива |

Г+ Г- |

||||

|

Педаль тормоза при V=60 км/час |

Т+ Т- |

||||

|

Педаль сцепления |

С+ С- |

||||

|

Рулевое колесо в движении |

|||||

|

Поворот направо |

Рп Рл |

||||

|

Поворот налево |

Рп Рл |

||||

|

Перестроение |

Рп Рл |

||||

|

Плавный поворот направо |

Рп Рл |

||||

|

Плавный поворот налево |

Рп Рл |

||||

|

Прямолинейное движение |

Рп Рл |

||||

|