СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1. Понятие о мотивах

1.2. Формирования мотивации учения младших школьников

1.3. Мотивы при переходе из начальных классов на второю ступень обучения

II. ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

2.1. Методика исследования

2.2. Анализ результатов исследования

Заключение

Список источников

ВВЕДЕНИЕ

В современной школе вопрос о мотивации учения можно назвать центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться.

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. Их выявление и эффективное использование — одна из главных задач возрастной и педагогической психологии. Но прежде чем использовать имеющиеся резервы, необходимо подтянуть детей до нужного уровня готовности к обучению.

C поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его познавательных процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений, требующие от них наличия новых психологических качеств. Общими характеристиками всех познавательных процессов ребенка должны стать произвольность, продуктивность и устойчивость. На уроках, например, ребенку с первых дней обучения необходимо в течение длительного времени сохранять повышенное внимание, быть достаточно усидчивым, воспринимать и хорошо запоминать все то, о чем говорит учитель.

Методологической основой исследования явились современные достижения в области изучения мотивов и формирования мотивации учения школьников: представления Б.Ф. Ломова, В.Г. Асеева, Д.Н. Узнадзе о мотивации поведения, положения Ф.Б. Березина, Е.П. Ильина, А.К. Марковой, Л.И. Божович о методах формирования мотивации учения школьников; исследования и теоретические положения об особенностях формирования мотивации учения при переходе в среднее звено обучения А. Маслоу, Д.Б. Эльконина. П.М. Якобсона.

Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы вполне способны, если только их правильно обучить, усваивать и более сложный материал, чем тот, который дается по действующей программе обучения. Однако для того чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо решить предварительно две важные задачи. Первая из них состоит в том, чтобы как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, не тратя лишних физических усилий, быть внимательными, усидчивыми. В этой связи учебная программа должна быть составлена таким образом, чтобы вызывать и поддерживать постоянный интерес у учащихся.

Вторая задача возникает в связи с тем, что многие дети приходят в школу не только не подготовленными к новой для них социально-психологической роли, но и со значительными индивидуальными различиями в мотивации, знаниях, умениях и навыках, что делает учение для одних слишком легким, неинтересным делом, для других чрезвычайно трудным и только для третьих, которые не всегда составляют большинство, соответствующим их способностям. Возникает необходимость психологического выравнивания детей с точки зрения их готовности к обучению за счет подтягивания отстающих к хорошо успевающим.

Еще одна проблема состоит в том, что углубленная и продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной двигательной активности, сосредоточения и поддержания внимания на учебных задачах, а это в начальных классах умеют делать далеко не все дети. Многие из них быстро утомляются, устают.

Особую трудность для детей 6—7-летнего возраста, начинающих обучаться в школе, представляет саморегуляция поведения, ребенок должен сидеть на месте во время урока, не разговаривать, не ходить по классу, не бегать по школе во время перемен. В других ситуациях, напротив, от него требуется проявление необычной, довольно сложной и тонкой двигательной активности, как, например, при обучении рисованию и письму. Многим первоклассникам явно не хватает силы воли для того, чтобы постоянно удерживать себя в определенном состоянии, управлять собой в течение длительного периода времени.

Цель данной работы изучить мотивацию учения младших школьников.

Задачи работы:

— рассмотреть мотивы учения младших школьников (ради чего учится школьник, что его побуждает к учению);

— описать методики изучения у младших школьников мотивов учения;

— изучить мотивы учения у учащегося 1-го и 4-го класса;

При написании курсовой работы использована литература, список которой приведен в конце работы.

I. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

1.1. Понятие о мотивах

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от начала до конца в конкретной ситуации. Психические процессы, явления и состояния: ощущение, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции – все это обеспечивает в основном регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждения, то оно связано с понятиями мотива и мотивации. Эти понятия включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления и о многом другом.

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, деградации личности, в конечном счете, в подростковом возрасте приводит к правонарушениям.

Мотивация – это довольно общее, широкое понятие. В настоящее время как психическое явление она трактуется по-разному.

В современной психологии слово «мотивация» используется в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое) и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определённой ситуации, зависит объём усилий, которые он прилагает в своей учёбе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному труду [8].

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели.

Учебная деятельность не дана в готовой форме. Когда ребенок приходит в школу, ее еще нет. Учебная деятельность должна быть сформирована. Так же, как человек должен уметь трудиться, он должен уметь учиться. Чрезвычайно важной проблемой является умение учиться самому. В построении учебной деятельности и заключается задача начальной школы – прежде всего ребенка надо научить учиться. Первая трудность заключается в том, что мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выполнять в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют друг другу, поэтому мотив постепенно начинает терять свою силу, он не работает иногда и к началу второго класса. Процесс учения должен быть построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним содержанием предмета усвоения. Мотив к общественно необходимой деятельности хотя и остается как общий мотив, но побуждать к учению должно содержание, которому ребенка учат в школе, считал Д.Б.Эльконин. Необходимо сформировать познавательную мотивацию [17].

Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Мотив также можно определить как понятие, которое в обобщенном виде представляет собой множество диспозиций.

Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие потребности. Ею называют состояние нужды человека в определенных условиях, которых им недостает для нормального существования и развития. Потребность как состояние личности всегда связана с наличием у человека чувства неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требуется (отсюда название «потребность») организму (личности).

Второе после потребности по своему мотивационному значению понятие – цель. Целью называют тот непосредственно осознаваемый результат, на который в данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности.

Цель является основным объектом внимания, занимает объем кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающиеся в данный момент времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных переживаний. В отличие от цели, связанной с кратковременной памятью, потребности, хранятся в долговременной памяти.

Рассмотренные мотивационные образования: диспозиции (мотивы), потребности и цели – являются основными составляющими мотивационной сферы человека.

Кроме мотивов, потребностей и целей в качестве побудителей человеческого поведения рассматриваются также интересы, задачи, желания и намерения. Интересом называют особое мотивационное состояние познавательного характера, которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной, актуальной в данный момент времени потребностью. Интерес к себе может вызвать любое неожиданное событие, непроизвольно привлекшее к себе внимание. Любой новый появившийся в поле зрения предмет, любой частный, случайно возникший слуховой или иной раздражитель.

Интересу соответствуют особый вид деятельности, которая называется ориентировочно-исследовательской. Чем выше на эволюционной лестнице стоит организм, тем больше времени занимает у него данный вид деятельности и тем совершеннее ее методы и средства. Высший уровень развития такой деятельности, имеющийся только у человека, - это научные и художественно-творческие изыскания.

Задача как частный ситуационно-мотивационный фактор возникает тогда, когда в ходе выполнения действия, направленного на достижения определенной цели, организм наталкивается на препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы двигаться дальше.

Желания и намерения – это сиюминутно возникающие и довольно часто сменяющие друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие изменяющимся условиям выполнением действия.

Интересы, задачи, желания и намерения хотя и входят в систему мотивационных факторов, участвуют в мотивации поведения, однако выполняют в ней не столько побудительную, сколько инструментальную роль. Они больше ответственные за стиль, а не за направленность поведения.

Мотивация человека может быть сознательной и бессознательной. Это означает, что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им осознаются, другие нет. Многие психологические проблемы получают свое решение, как только мы отказываемся от представления о том, будто люди всегда осознают мотивы своих действий, поступков, мыслей, чувств. На самом деле их истинные мотивы необязательно таковы, какими они кажутся [13].

Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включён в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии.

Большое место в мотивации младшего школьника занимает отметка. Не все дети начальных классов хорошо понимают объективную роль отметки. Непосредственная связь между отметкой и знаниями устанавливается лишь немногими. В большинстве случаев дети говорят, что отметка радует или огорчает учащихся и их родителей. Не все дети понимают смысл отметки, но большинство детей хотят работать на отметку. В ситуации столкновения мотивов, когда дети могли сделать выбор: решать задачу на отметку или решать задачу, требующую мыслительной активности, рассуждении, большинство детей выбирают задачу на отметку.

Отметка выражает и оценку знаний учащегося, и общественное мнение о нем, поэтому дети стремятся к ней не собственно ради знаний, а ради сохранения и повышения своего престижа. В связи с этим младший школьник может использовать и неприемлемые пути для получения желаемых отметок, склонен к переоценке своих результатов. По данным Ш. А. Амонашвили, 78% детей начальных классов, получивших разные отметки (кроме «5»), уходят домой из школы недовольные, считая, что они заслужили более высокие отметки, а учителя занизили их. Другие привыкают к своим неудачам, постепенно теряют веру в свои силы и становятся совершенно безразличными к получаемым отметкам.

В связи с тем, что младшие школьники придают такое большое значение отметке, необходимо, чтобы она приобрела другой смысл, чтобы маленький школьник рассматривал ее как показатель уровня знаний и умений. Отметочная мотивация требует особого внимания учителя, так как она таит в себе опасность формирования эгоистических побуждений, отрицательных черт личности.

Изучение учащихся проводится для того, чтобы психологически обоснованно планировать учебно-воспитательную работу, правильно оценивать ее эффективность, поддерживать отношения с учащимися, делать их активными участниками учебного процесса и своими добрыми помощниками. Знание ребенка, его психологическое изучение не только необходимый элемент педагогической культуры, но и средство облегчения работы самого учителя.

Предметом анализа учителя должны стать такие компоненты мотивационной сферы ученика, как его мотивы, цели, эмоции, а также состояние его умения учиться.

Остановимся вначале на характеристике типов отношения к учению в связи с общей картиной умения учиться. Опытный учитель, умеющий целостно воспринимать ученика, всегда мысленно сопоставляет мотивацию учения с тем, как умеет этот ученик учиться. Внимательно наблюдая за учащимися, учитель подмечает, что интерес к учению, возникнув без опоры на прочные умения и навыки в учебной работе, угасает и, наоборот, успешное выполнение учебной работы за счет владения умением учиться, является сильным мотивирующим фактором. Вместе с тем порой в практике эффективность учебной работы, успеваемость школьников оцениваются без учета их мотивации, а мотивация и познавательные интересы школьников изучаются в отрыве от анализа умения учиться.

Исследования учебной деятельности и ее мотивации позволяют выделить для учителя несколько ступеней включенности ученика в процесс учения.

Каждая из этих ступеней характеризуется, во-первых, некоторым общим отношением к учению, которое, как правило, достаточно хорошо фиксируется и обнаруживается (по таким признакам, как успеваемость и посещаемость уроков, общая активность ученика по количеству его вопросов и обращений к взрослому и так далее). Во-вторых, за каждой из ступеней включенности школьника в учение лежат разные мотивы, цели учения. Поэтому следующим шагом учителя должно быть проникновение в сущность того, что побуждает ученика, какие цели он умеет ставить и реализовывать.

В-третьих, каждой из ступеней включенности школьника в учение соответствует то или иное состояние умения учиться. Учителю необходимо определить этот уровень умения учиться, чтобы понять причину тех или иных мотивационных установок, барьеров, ухода ученика от трудностей в работе и так далее.

Психологические исследования подтверждают взаимосвязь отношения школьников к учению и сформированности учебной деятельности. Умение школьника ставить учебную задачу влияет на характер отношения к учению. Например, при отсутствии у школьников самостоятельно ставить учебную задачу и при наличии интереса только к результату решения наблюдается негативное отношение к учебной работе.

Мотив — направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней.

К видам мотивов можно отнести познавательные мотивы. Если у школьника в ходе учения преобладание направленности на содержание учебного предмета, это говорить о наличии познавательных мотивов. Мотивы данного вида может проходить в своем становлении следующие этапы: актуализация, привычных мотивов, постановка на основе этих мотивов целей, положительное подкрепление мотива при этих целей.

Различные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. Например, широкие познавательные мотивы проявляются в принятии решения задач, в обращениях к учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные — в самостоятельных действиях по поиску разных способов решения, в вопросах учителю о сравнения разных способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю по поводу рациональной организации учебного труда, в реальных действиях самообразования. Например, учитель может отметить, что у школьника преобладают познавательные мотивы третьего уровня (самообразование), что он мало ориентирован на общение с другим человеком (социальные мотивы менее развиты). В целом учитель оценивает мотивы учения ученика по их направленности. Задача учителя состоит в том чтобы, опираясь на общий подход, выявить, какими сложными иногда противоречивыми путями, происходит становление индивидуальной мотивации [7].

При изучении мотивации учения школьников определенную информацию учитель может получить при применении приема «неоконченное предложение». Ученик должен письменно закончить такие, например, предложения: «Meня интересуют такие стороны учебной работы, как …»; «В учебном предмете меня интересуют …»; «Я предпочитаю выполнять трудные (легкие) задания, так как …» и так далее.

Поэтому одной из основных задач учителя должно быть повышение в структуре мотивации учащегося внутренней мотивации учения. Развитие внутренней мотивации учения происходит как сдвиг мотива на цель учения. Каждый шаг этого процесса характеризуется наложением одного, более близкого к цели учения мотива на другой, более удаленный от нее. Поэтому в мотивационном развитии учащегося следует учитывать, так же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они стали значимыми для учащегося.

1.2. Формирования мотивации учения младших школьников

Обращение к проблеме формирования учебной мотивации обусловлено и субъективными причинами. Традиционная диагностика детей, определяющая уровень адаптации первоклассников к школе показала, что у большей части нынешних детей отсутствует учебная мотивация: у 79% учащихся учебная мотивация находится на стадии формирования (т.е. преобладают игровые моменты), у 1% уч-ся не сформирована, и только у 20% сформирована.

Формирования мотивации учения младших школьников надо начинать с рассмотрения того, что и в какой последовательности целесообразно формировать учителю.

Задача формирования мотивации состоит в том, что учителю желательно переводить учащихся с уровней отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам положительного отношения к учению — действенному, осознанному, ответственному.

Если рассмотреть формирования мотивации учения как максимум, который осуществляется целенаправленно всем педагогическим коллективом, то можно сказать, что объектом формирования надо было бы сделать все компоненты мотивационной сферы (мотивы, цели, эмоции) и все стороны умения учиться. По сути дела, проектирование необходимых свойств мотивации, опирающееся на психологический анализ личности и мотивации конкретных учащихся, может стать важной составной частью планов воспитательной работы, которые порой ограничиваются формальным перечнем воспитательных мероприятий.

В целом учителю в формирования мотивации целесообразно включать:

— мотивы социальные и познавательные, их содержательные и динамические характеристики;

— цели и их качества (новые, гибкие, перспективные, устойчивые, нестереотипные);

— эмоции (положительные, устойчивые, избирательные, регулирующие деятельность);

— умение учиться и его характеристики (знания, состояние учебной деятельности, обучаемость и так далее).

Общий путь формирования мотивации учения состоит в том, чтобы способствовать превращению имеющихся у начинающего учиться школьника широких побуждений (отрывочных, импульсивных, неустойчивых, определяемых внешними стимулами, сиюминутных, неосознаваемых, малодейственных) в зрелую мотивационную сферу с устойчивой структурой. Доминировать отдельные мотивы, что позволяет создавать индивидуальность личности, включающую в себя действенные, отсроченные, перспективные и осознанные мотивы, цели, эмоции, опосредуемые целостной внутренней позицией ученика.

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе и классе. Включение ученика в коллективистические формы организации разных видов деятельности. Способствовать сотрудничеству учителя и учащегося, помощь учителя не в виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в виде советов, наталкивающих самого ученика на правильное решение; привлечение учителем учеников к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки.

Кроме этого, формированию мотивации способствуют занимательность изложения (занимательные примеры, опыты, парадоксальные факты), необычная форма преподнесения материала, вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи учителя; познавательные игры; умелое применение учителем поощрения и порицания. Особое значение здесь приобретает укрепление всех сторон умения школьника учиться, обеспечивающее усвоение всех видов знаний и их применение в новых условиях, самостоятельное выполнение им учебных действий и самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа учебной работы к другому, включение учащихся в совместную учебную деятельность.

Работа же по формированию мотивов учения предполагает наличие трёх блоков, каждый из которых имеет свой набор компонентов и взаимосвязей и представляет свой вид деятельности (эмоциональный, мотивационно-целевой, познавательный). Каждый блок рассматривается с позиции получаемого результата, который выступает основанием для использования в других блоках.

Таким образом, каждый новый блок возникает на основе предшествующего и становится на данном этапе приоритетным, управляющим и подчиняющим себе другие. В зависимости от учебной ситуации один блок может пронизывать или дополнять другой. Так, эмоционально-волевые проявления младших школьников становятся мотивом поведения, ориентированного на достижение цели. В развитии способности к целеполаганию, важная роль отводится умению ребёнка управлять своими эмоциями, поведением и деятельностью. В свою очередь, благодаря развитию самостоятельности у младших школьников формируется умение ставить цель и предвидеть результат предстоящей деятельности. Параллельно у ребёнка проявляются такие качества как инициативность, любознательность, что позволяет ему управлять своими эмоциями и регулировать своё поведение.

Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у учащихся любопытство - причину познавательного интереса.

Учитель использует для этого следующие приемы:

1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые знания;

2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя;

3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных ответов (например, "почему было трудно?", "что открыли, узнали на уроке?" и т.д.);

4) занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.

Мотивационно-целевой блок решает задачу обучения учащихся целеполаганию в учении, осознания целей учения и их реализации. Это стало возможно благодаря следующим приёмам:

1) прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание ситуации дефицита знаний и самостоятельное определение целей последующей деятельности;

2) предоставление права выбора, через разноуровневые задания, дозированность домашних заданий, совместное планирование деятельности на уроке, варьирование заданий по степени значимости, прерывание и незавершённость деятельности;

3) реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин ошибок и определение последующих действий;

4) практическая направленность, через соотнесение учебного материала с конкретной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого материала.

Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, которая характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу (проблему) и овладевать новыми способами учебных действий, приёмами самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности. Данная задача реализуется посредством следующих приёмов:

1) включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию работы в группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, приём "метод проб и ошибок", оказание учащимися помощи друг другу.

2) необычная форма преподнесения материала.

3) создание проблемной ситуации, через анализ, сравнение учебных объектов, организацию обучения от учащихся, создание ситуации дефицита знаний, установление противоречий;

4) сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и разрешение противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, моделирование;

5) привлечение учащихся к оценочной деятельности, через организацию рефлексии, использование рефлексивных линеек, отзыв учащихся об ответе других, оценка промежуточных достижений;

6) стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное поощрение, выставку лучших работ, оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий [12].

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой.

Мотивы, даже самые положительные и разнообразные, создают лишь потенциальную возможность развития ученика, поскольку зависит от процессов целеполагания.

Видами целей в учении могут быть конечные цели (например, получить правильный результат решения) и промежуточные цели (например, различить способ работы и результат, найти несколько способов решения и другое).

Уровни целей связаны с уровнями мотивов; таким образом, выделяют широкие познавательные, учебно-познавательные цели, цели самообразования, социальные цели.

Этапами реализации целей являются постановка целя, ее обоснование, мысленное предвидение результата и способа его достижения, опробирование цели действием, конкретизация конечной цели в виде промежуточных, выбор из нескольких целей одной наиболее реалистичной,.

Качества целей: новые, нестереотипные, гибкие, перспективные, устойчивые (и им противоположные).

Проявления целей: доведение работы до конца или ее постоянное откладывание, стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность, преодоление препятствий или срыв работы при их возникновении, отсутствие отвлечении или постоянная отвлекаемость. В целом учитель может оценивать состояние постановки цели у школьников по наличию широкого спектра целей; постановка новых самостоятельных целей и инициативе; постановке целей на отдаленную временную перспективу и так далее.

В психологии установлено, что прерванное в ходе решения задания как бы «привязывает» человека к данной деятельности, до тех пор, пока задача не решена, однако эта закономерность наблюдается у человека с достаточно сформированным целеполаганием.

Прием «выполнение надоевшей деятельности» ученикам предлагается выполнять однообразную деятельность (ставить точки в кружки, решать однотипные задачи); при этом дается полусвободная инструкция: «Можешь сделать столько, сколько хочешь, прекратить, когда захочешь. На втором этапе давалась ограничительная цель: сегодня сделай столько - то, больше не нужно. Наличие ограничительной цели действовала лучше, если она была введена до того, как у ребенка возникло намерение бросить работу, или в начале работы.

Прием «поведение в ситуациях разной степени обязательности». Его можно начать с наблюдения за поведением ученика в необязательной ситуации, например, после уроков или же на последнем уроке разрешается позаниматься любым предметом в любой форме (занятие каким-либо учебным предметом означает добровольный отказ от отдыха).

Итак, обязательная ситуация имеет место при выборе учеником одного из заданий на поиск способа решения или результата с последующим оцениванием учителем. Полуобязательная ситуация может быть организована, когда до конца урока осталось 10—15 мин, и ученики могут выбрать одно из заданий на оценку учителем либо заняться любым делом; необязательная ситуация — когда выбор задания и решение идут без оценки учителем. Эти приемы, позволяют оценить устойчивость внутренних целей как регуляторов учебного поведения школьников.

Применение приема «отношение к трудностям» также начинается с наблюдения за поведением учащихся при наличии у них трудностей в разных сферах жизни и оценки умений их преодолевать. Затем применяется такой прием, как «выбор задач разной трудности и обоснование этого выбора». При этом можно изучать, как меняется степень приложения усилий у учеников с разной успешностью учения по мере усложнения задачи.

Так, наблюдения показывают, что возрастание усилий при выборе и решении трудных задач происходит только при принятии учеником задаваемой цели. Замечено, что, как только задание начинает казаться чересчур сложным, наблюдается резкое падение планируемого усилия; вместе с тем возможны варианты, когда усложнение задания больше мотивирует учащихся и вызывает стремление к риску. Учителю предстоит наблюдать за этими индивидуальными проявлениями.

Прием «постановка в ситуацию со скрытыми возможностями». Ученик подчас сам выходит за пределы учебной ситуации, ставя самостоятельные задачи и беря повышенные задания по своей инициативе. Это выражается в обращениях к учителю с просьбой об усложнении заданий, с предложением взять на себя дополнительную работу и так далее. Хорошей экспериментальной моделью для выявления инициативы, постановки новых целей является методика Д. Н. Богоявленской. Ученика включают в «двухслойную» ситуацию, где первая задача достаточно сложна, но доступна, а вторая задача замаскирована и для ее выявления ученику надо проявить собственную инициативу, причем обнаружение скрытой задачи не является необходимым для выполнения конкретного задания.

Учение, так или иначе, всегда захватывает и эмоциональную сферу ученика. Эмоции тесно связаны с мотивами учащихся и выражают возможность реализации учащимися имеющихся у них мотивов и поставленных целей.

Проявление эмоций в учении: общее поведение, особенности речи, мимика, пантомимика, моторика.

Главным приемом изучения учителем эмоций является наблюдение на уроке за учениками и фиксация характера эмоций в разных ситуациях и во время выполнения учителем различных учебных заданий. Одним учащимся свойственно преобладание положительных эмоций, у других наблюдается доминирование отрицательных. Эмоциональные проявления учащихся, как показали исследования, меняются по мере сформированное учебной деятельности и зрелости мотивационной сферы.

Учитель время от времени может применять и специальные методические приемы для выявления эмоциональных отношений школьников. Одним из возможных приемов является «незавершенные рассказы на школьные темы». Приведу конкретные варианты: В классе самостоятельная работа. Учитель предложил ребятам выбрать один из трех вариантов задания. Первый вариант был довольно легким, второй вариант был сложным, третий вариант был развлекательным. Учитель отметил, что оценка будет ставиться за правильность выполнения задания независимо от того, какай вариант, выбран учеником.

После завершения школьниками этих заданий они могут быть прочитаны и проанализированы учителем. Так, если ученик часто употребляет выражения с обозначением эмоций, то можно предполагать достаточно высокую насыщенность эмоционального отношения к этой ситуации. Аналогичным образом учитель может анализировать и сочинения учащихся на темы «Что мне нравится и не нравится в школьной жизни».

Ряд названных выше приемов может служить и для выявления эмоциональных проявлений учащихся. Например, приемы «отношение к трудностям и к ошибкам», «выполнение надоевшей деятельности» и другое. Знание эмоционального мира своих учеников обогащает психологическое изучение учителем мотивации учащихся.

Общий подход формирования мотивации на отдельных этапах урока состоит в том, чтобы на каждом уроке осуществлялся некоторый цикл учебной деятельности младших школьников. Он будет разным в зависимости от целей урока, его типов. Содержанием этих циклов учебной деятельности будет либо усвоение новых знаний и способов работы, либо их применение в новых условиях, либо закрепление и отработка усвоенных ранее знаний и способов работы.

Какую бы деятельность ученики ни осуществляли, она должна иметь психологически полную структуру — от понимания и постановки школьниками целей и задач через выполнение действий, приемов, способов и до осуществления действий самоконтроля и самооценки. Например, на уроке может быть представлен цикл деятельности школьника по усвоению новых знаний и способов, этом случае учебная деятельность должна включать задачи, обеспечивающие готовность именно к действиям добывания нового. Если урок имеет тренировочную направленность, то ученик также должен быть в полной мере готов к выполнению именно этой деятельности.

Следовательно, в зависимости от содержания урока учитель должен организовать некоторый цикл учебной деятельности у школьников и формировать соответствующий этой работе мотивационный цикл. Между тем учитель часто просто не управляет на уроке учебной деятельностью школьников. Еще в меньшей степени он исходит из того, что мотивация учения в рамках урока тоже представляет собой некоторый завершенный цикл и проходит ряд этапов. Эти этапы таковы — от мотивации начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и так далее).

Общая задача учителя состоит в том, чтобы ученик постоянно был мотивированным к действиям — и в начале урока, и в ходе его, и в конце урока. Но по содержанию эта мотивация различна.

В начале урока ученик должен понять, что полезного и нового он узнает сегодня, где сможет применить усвоенное, какие преимущества ему даст усвоение материала урока. В ходе урока помимо сохранения и усиления исходной мотивации могут возникнуть новые дополнительные мотивы. Это происходит, если ученик начинает осознавать и понимать, какими способами он действует, умеет их оценить, сравнить, получить удовлетворение от самого процесса своего учения. В конце урока необходимо создать мотивацию завершения — ученик должен уметь оценить, какие поставленные в начале урока задачи выполнены, какие — нет. Главная задача конца урока состоит в том, чтобы каждый ученик смог выйти из него с положительным опытом.

Остановлюсь конкретнее на этапах формирования мотивации, на отдельных этапах урока. При этом подчеркну, какие стороны мотивации желательно изучать и формировать, а также то, какие приемы учитель может использовать:

1. Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока учитель может учитывать, несколько видев побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих достижений («Мы хорошо поработали над предыдущей темой»). Вызвать мотивы относительной неудовлетворенности («Но не усвоили еще одну важную сторону этой темы»), усилить мотивы ориентации на предстоящую деятельность («А между тем для вашей будущей жизни это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях») и так далее. Как это может учитель делать? Прежде всего, созданием практической ситуации и столкновением учащихся с их индивидуальными затруднениями. Затем учитель организует обсуждение того, что ученики знают, чего не знают и не умеют, подводит учащихся к осознанию того, чему надо научиться.

2. Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. Здесь учитель ориентируется на широкий спектр познавательных мотивов, вызывая интерес к нескольким способам решения задач и их сопоставлению (познавательные мотивы). Мотивация учения поддерживается и усиливается за счет упрочения ее отдельных составляющих. Этот этап важен потому, что учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда перестает о ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. Какие приемы может применить учитель для поддержания и формирования мотивации в ходе урока? Здесь могут быть использованы чередования разных видов деятельности (репродуктивных и поисковых, устных и письменных, трудных и легких, индивидуальных и фронтальных); выбор учителем меры трудности материала и использование отметки таким образом, чтобы чередовать у школьников мотивы и эмоции с положительной и отрицательной модальностью (удовлетворенность и неудовлетворенность).

3. Этап завершения урока. Как отмечалось, важным здесь является то, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с положительным личным опытом. Чтобы в конце урока возникла положительная мотивация перспективы. Как она создается на конечных этапах урока? Главным здесь является усиление оценочной деятельности самих учащихся в сочетании с развернутой дифференцированной отметкой учителя. Для выработки подобной мотивации не всегда срабатывает подкрепление успехов учащихся — при определенных условиях бывает важным показать ученикам их слабые места, чтобы сформировать у них дифференцированное представление о своих возможностях. Это сделает их перспективную мотивацию более адекватной и действенной. На уроках усвоения нового материала эти выводы могут касаться степени освоения новых знаний и умений. На уроках закрепления речь может идти об отработке отдельных навыков до автоматизма. Поддержание учителем разных видов мотивации на отдельных этапах урока способствует внутренней связи между частями урока. Понятно, что названные этапы могут быть более или менее развернутыми в зависимости от конкретных обстоятельств урока [9].

Сказанное означает, что каждый этап урока учителю следует наполнять психологическим содержанием. Ибо каждый этап — это специфическая по своему мотивационному содержанию психологическая ситуация.

Чтобы построить психологически грамотную структуру урока, учителю важно владеть умением квалифицированно планировать ту часть развивающих и воспитательных задач, которая связана с мотивацией и с реальным состоянием умения учиться школьников. Обычно учителю легче планировать обучающие задачи (например, обучить решению такого-то класса задач), труднее намечать развивающие задачи (нередко они сводятся к формированию умения учиться в самом общем виде), и еще реже как особые развивающие задачи учителем планируются этапы формирования мотивации.

Задачи на формирование учебной деятельности, постановку целей, «тренировку» мотивов необходимо начинать с первого класса школы, а задачи на осознание учениками своей учебной деятельности, и особенно мотивации,— с конца младшего школьного возраста. Наличие у учителя специальных педагогических задач по формированию у школьников мотивации учения и связанного с ней умения учиться свидетельствует о психологической культуре урока и о педагогическом мастерстве учителя.

В рамках урока осуществляется индивидуальный подход к формированию мотивации отстающих детей.

При коррекционной работе надо начинать с таких ее целей, которые могут быть достижимы за относительно короткое время (недели), что поможет ученику и учителю быстро увидеть первые позитивные результаты. В целом формирование мотивации учения у отстающих учеников включает, следующие направления: прежде всего восстановление положительного отношения к учению, для чего следует начинать с решения этими учениками доступных им задач, поддерживающих их уверенность в успехе, подкреплять даже маленькие, удачи, создавать условия для положительных переживаний успеха, часто спрашивать, терпеливо выслушивать.

При формировании положительного отношения к учению следует предусматривать специальную работу по формированию направленности на поиск разных способов решения задачи, что в целом улучшит дисциплинированность этих детей. Кроме этого, у отстающих детей важно укреплять собственно умение учиться: устранять пробелы в знаниях, расширять запас знаний и так далее.

В большинстве случаев педагоги думают, что они знают своих учащихся, что никакого специального изучения не требуется. Но когда эти знания подвергаются глубокому анализу, то оказывается, что они поверхностны и неадекватны. Учителя судят о своих воспитанниках по ранее сложившимся впечатлениям, по тем ситуациям, которые прежде возникали. Дети, которых учитель не знает и которые не согласны с его оценками, невольно выпадают из сферы педагогического общения и, следовательно, лишены воспитательного влияния. Они не понимают и не принимают позицию учителя.

Психологическое формирование мотивации учения может иметь ряд этапов:

1. Выявление возрастных возможностей мотивации, ориентация учителя на то, к каким показателям мотивации следует подвести учащихся в младшем школьном возрасте, а также учет учителем того, в какой мере готов этот ученик к решению задач следующего возраста.

2. Изучение индивидуальных особенностей мотивации. После выявления возрастных «норм» мотивации и постановки задач ее развития в данном возрасте учитель обращается к анализу мотивации конкретного контингента детей, с которым он работает, — всего класса и каждого конкретного ученика.

Этот этап психологического изучения означает выявление фона, исходного уровня мотивации. Выше я подробно раскрыла этот этап работы, подчеркивая, что у каждого ученика желательно выявить, что его побуждает, какие цели он умеет и предпочитает ставить, каковы его знания, умение учиться, перспективы в учении.

3. Анализ причин снижения мотивации учения. Такими причинами могут быть несформированность самой мотивационной сферы, пробелы в знаниях, неразвитость учебной деятельности, низкая обучаемость.

4. Начало и ход формирования мотивации. Формирование мотивации осуществляется учителем в ходе организации учебной деятельности, переключения с одного вида деятельности на другой, обучения школьников приемам самостоятельной постановки целей и их достижения в условиях затруднений и помех за счет привлечения школьников к оценивающей деятельности — самоконтролю и самооценке. Не следует ограничиваться только положительным подкреплением учебной работы учащихся, ибо от переживания неудачи можно подводить учащихся к самостоятельному принятию решения, к постановке обязательных целей.

5. Оценка учителем эффективности своей работы по формированию мотивации. После работы по формированию мотивации в разных направлениях целесообразно подвести ее итоги. Результаты этой работы лучше всего оценивать по реальным поступкам учащихся, действенности их отношения к учению. Сопоставление «фоновых» данных с изменениями в мотивации, которые возникли в ходе воздействий, определяет эффективность формирования мотивационной сферы. На основе данных и выводов о результативности работы по формированию мотивации учитель ставит задачи дальнейшей учебной работы.

Одним из результатов психологического изучения может быть сводная психологическая характеристика учителем мотивации учения школьников. Эта характеристика учителя включает в себя состояние мотивов и целей, знаний учащихся, уровень сформированное учебной деятельности и обучаемости школьника.

Приведу пример сводной характеристики ученика 2 класса.

У школьника преобладают познавательные мотивы первого уровня — интерес к знаниям и фактам, интереса к способам работы не наблюдается. Имеющиеся мотивы более выражены на «знаемом» уровне и малодейственные. Ученик умеет самостоятельно ставить цели в учебной работе, но не удерживает их в течение урока, в ситуациях затруднений и помех они не сохраняются, учебная деятельность разрушается. Знания (по данному учебному предмету) в основном охватывают факты, ученик мало владеет обобщенными правилами и законами. Воспроизводит знания по памяти, но недостаточно их понимает и применяет в новых условиях. Учебная деятельность выражается в умении выполнить по инструкции учителя несколько действий. При решении задачи ориентируется только на результат, способ и результат не различает. Самоконтроль и самооценку может осуществить только в конце работы, а не в ходе ее. Может выполнить учебные действия изменения, сравнения, в меньшей степени — моделирования. При незначительной помощи взрослого начинает решать задачу гораздо успешнее. Общее отношение к учению положительное, но недостаточно активное и расчлененное. Может успешно обучаться. Рекомендации — обратить особое внимание на формирование учебной деятельности.

Анализ теоретических источников о значении учебной мотивации и эмоционального состояния в развитии личности позволяет сделать следующий вывод: перед педагогами стоит задача понимания особенностей учебной мотивации и эмоционального состояния младших школьников в период их адаптации ко второй ступени обучения. Использования в педагогической практике адекватных этим особенностям приемов и методов, от которых учение станет интереснее, увлекательнее.

1.3. Мотивы при переходе из начальных классов на второю ступень обучения

Известно, что возможность успешного продвижения школьников, на этапе перехода из младшей школы в среднюю, зависит от их способностей успешно адаптироваться к изменениям условий обучения. К таким изменениям относится то, что в средней школе обучение становится предметным, появляются разные учителя и ребенку необходимо уметь гармонично интегрировать разнообразные переживания, разные, часто противоречивые стили и требования учителей и на этой основе формировать целостную и непротиворечивую самооценку. В обучении и общении ребенка должен произойти переход от ориентации его на заданный учителем образец к выбору собственных образцов действий. Учебная деятельность становится для ребенка не только процессом усвоения знаний, но и способами овладения социальной реальностью и формирования мотивационно-потребностной сферы.

Потенциал дальнейшего становления личности закладывается именно при переходе в среднюю школу, поскольку ребенок впервые сознательно ставит перед собой задачи, пробует свои силы и выбирает стили общения.

Для периода обучения ребенка в среднем звене характерно освоение ребенком социальной действительности межличностных отношений. В этот период он осознает эталоны общественного сознания, сопоставляет себя с ними через мнения и оценки других людей. Одновременно с этим в этом же периоде происходит дальнейшее формирование и совершенствование структуры учебной деятельности.

Ведущей деятельностью младшего школьного возраста является собственно учебная деятельность, что требует от ребенка овладения ее компонентами. Ведущей деятельностью среднего школьного возраста является взаимодействие и общение школьника в ходе учения с другим человеком, что делает учебную деятельность менее значимой для самого ребенка.

С приходом в среднюю школу коренным образом изменяются условия обучения: появляется кабинетная система, классный руководитель и учителя-предметники. Большинство детей переживают переход в среднюю школу как важный момент их жизни связанный, во-первых, с окончанием начальной школы, а значит с изменением социального статуса. Переход учащихся в пятый класс объективно оценивается окружающими как более «взрослый» этап обучения. Многие дети, обучавшиеся первоначально у одного учителя, воспринимают переход к нескольким учителям с разными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений как «зримый внешний показатель их взрослости». При этом часть детей воспринимает переход в старшее звено школы как возможность по-новому начать школьную жизнь, возможно, наладить не сложившиеся отношения с педагогами.

С началом обучения в средней школе расширяется само понятие «учение». Теперь оно не ограничивается рамками обязательных учебных программ, выполнением заданий учителя, а часто выходит за пределы не только класса, но и школы, большей степени осуществляться самостоятельно, целенаправленно. В то же время, исследования показывают, что именно в этот момент, на рубеже (4) - 5 классов, значительно снижается интерес учащихся к школе, к самому процессу обучения.

Достаточно распространены такие симптомы этого «разочарования» школьников в своей позиции ученика, как: отрицательное отношение к школе в целом, к обязательности ее посещения, нежелание выполнять учебные задания на уроках и особенно дома, конфликты с учителями, нарушение правил поведения в школе.

Эта тенденция к «мотивационному вакууму» на рубеже начальной и средней школы объясняется рядом факторов. Снижение интереса к учению заметно в тех классах, в которых преобладала установка учителя на сообщение готовых знаний, на их запоминание, там, где активность школьника носила воспроизводящий, подражательный характер. В качестве причин снижения интереса к учению В.А. Сухомлинский называл злоупотребление учителя плохой отметкой, снижающее стремление ребенка учиться и его уверенность в своих возможностях. Наконец, нужно отметить, что некоторое снижение мотивации учения носит закономерный характер: удовлетворена потребность дошкольника учиться, снята эмоциональная привлекательность, появляющиеся трудности и неудачи также снижают интерес к учению [11].

Мотив учения - это направленность ученика на различные стороны учебной деятельности. Соответственно принято различать две большие группы мотивов:

1. познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом её выполнения;

2. социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями школьника с другими людьми.

Первая большая группа мотивов может быть разбита на несколько подгрупп:

· широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на овладение новыми знаниями;

· учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного труда;

· мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.

Все эти познавательные мотивы обеспечивают преодоление трудностей школьников в учебной работе, вызывают познавательную активность и инициативу, ложатся в основу стремления человека быть компетентным и т.д.

Вторая большая группа мотивов - социальные мотивы - также распадается на несколько подгрупп:

1. широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть полезным обществу, желании выполнить свой долг, в понимании необходимости учиться и в чувстве ответственности. Здесь велико значение мотивов осознания социальной необходимости. К широким социальным мотивам может быть отнесено также желание хорошо подготовиться к избранной профессии;

2. узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять определённую позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет.

Эти мотивы связаны с широкой потребностью человека в общении, в стремлении получить удовлетворение от процесса общения, от налаживания отношений с другими людьми, от эмоционально окрашенных взаимодействий с ними.

3. социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, состоящие в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремиться осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем и товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Этот мотив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности.

Изменяющиеся условия учения предъявляют более высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у детей определенных учебных знаний, учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции. В то же время, учащиеся пятого класса наиболее восприимчивы к такому руководству со стороны взрослого, когда он сам проявляет инициативу, задает некоторые общие рамки деятельности. Но при этом необходимой для детей является возможность самим принимать решения, без пошагового контроля со стороны взрослого.

Л.И. Божович период перехода детей в среднюю школу, как и любой переходный период, связывает с существенным образом изменяющимся содержанием внутренней позиции ребенка, тех аспектов жизнедеятельности, которые вызывают наиболее сильные эмоциональные переживания.

Одной из важнейших черт, характеризующих социальную ситуацию развития при переходе в среднее звено школы, по мнению Л.И. Божович, является наличие уже достаточно сложившегося коллектива сверстников, в котором дети стремятся найти и занять свое место. В среднем школьном возрасте важнейшим фактором психического развития становятся требования коллектива и его общественное мнение. Общение со сверстниками, сравнение себя с другими при наличии уже достаточно развитых познавательных возможностей детей среднего школьного возраста приводят к тому, что важнейшим содержанием их психического развития становится развитие самосознания, возникает интерес к своей собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. Школьный коллектив является для учащихся той ближайшей целью, которая начинает непосредственно определять формирование многих важнейших сторон их личности. Главным ведущим мотивом поведения и деятельности учащихся в школе является их стремление найти свое место среди товарищей в классном коллективе [4]

В период перехода из начальной школы в среднее звено у детей появляются притязания на определенное положение в системе и деловых, и личных взаимоотношений класса, формируется достаточно устойчивый статус ученика в этой системе. Поэтому на эмоциональное самочувствие ребенка в большей степени начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами, а не только успехи в учебе и отношения с учителями. Существенные изменения происходят и в нормах, которыми регулируются отношения школьников друг к другу. На первый план выступают так называемые «стихийные детские нормы», связанные с качествами «настоящего товарища.

Исследования показывают, что большинство детей относится к взрослым в основном уравновешенно, спокойно, открыто и доверчиво, признавая их авторитет и ожидая от учителей, родителей и других взрослых поддержку и помощь. У многих пятиклассников отмечается достаточно сильное желание хорошо учиться, делать все так, чтобы не огорчать близких взрослых.

В то же время, в некоторых источниках отмечается противоречивость, двойственность отношения взрослых, родителей и учителей к подросткам-пятиклассникам, которая проявляется в одновременном «взрослении», требовании быть более самостоятельными, организованными, и «детскости» школьников. Возросшие требования, и со стороны родителей, и со стороны учителей, часто оказываются не пол силу подросткам. По этой причине у одних детей может развиваться повышенная зависимость от взрослых, особенно от классного руководителя, а у других, возникать ощущение полного одиночества, «никому ненужности».

Средний школьный возраст характеризуется как этап овладения самостоятельными формами работы, время интеллектуальной, познавательной активности, стимулируемой соответствующей учебно-познавательной мотивацией.

Учебная мотивация школьников среднего школьного возраста направлена не только на получение новых сведений, знаний, но и на поиск общих закономерностей, а главное на освоение способов самостоятельного добывания знаний. Такой путь развития познавательной активности возможен лишь в том случае, если интерес к учению становится смыслообразующим в жизни.

Благоприятными условиями перехода в среднее звено становится потребность во взрослости, общая активность, стремление осознать себя как личность, потребность в самовыражении, стремление к самостоятельности, самоутверждению.

В тоже время существуют и негативные стороны данного возраста - незрелость оценок себя и окружающих, конфликтность, внешнее безразличие к мнению учителя, отсутствие понимания связи учебных предметов с возможностями их использования в будущем.

Ребёнок часто оказывается в ситуации выбора между позицией «хорошего ученика» и позицией «хорошего товарища». В начальной школе самооценка учителем формировалась на основе результатов учёбы, в среднем и старшем звене учитываются не учебные характеристики, качества, проявляющиеся в общении. Возрастает недовольство собой, возникает негативная самооценка, она распространяется и на учебную деятельность.

Возникает потребность в положительной активности со стороны взрослых.

Резервами становления мотивации в среднем школьном возрасте является интерес к совместным коллективным формам работы, интерес к использованию результатов работы в социально-значимых видах деятельности. Задачи формирования мотивации определяются резервами в каждом возрасте, т.е. зоной ближайшего развития.

Переход учащихся из начальной школы на вторую ступень обучения справедливо считается кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и школьных психологов свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. Учащимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни.

Часто внешние изменения по времени совпадают с началом физиологических изменений в организме детей. Все это в первую очередь отражается на качестве успеваемости. Например, отличник в начальной школе вдруг в пятом классе начинает получать четверки и тройки. Хотя бывает и так, что ребенок, еле-еле учившийся в начальных классах на тройки, вдруг становится твердым хорошистом.

Школьник впервые оказывается в ситуации множественности требований и, если он научится учитывать эти требования, соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, то овладеет умением, необходимым для взрослой жизни.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНОКОВ

2.1. Методика исследования

Для изучения мотивации младших школьников было проведено исследование. Исследование проводилось на базе начальной “Средней школы № 6 г. Светлогорска».

Цель исследования: провести анализ мотивации учения у учащихся начальной школы.

Задача 1. Выявить мотивацию учения у младших школьников.

Задача 2. Проанализировать особенности динамики мотивации учения в младшем школьном возрасте.

Исследование проводилось среди учащихся младших классов со следующим распределением по возрастам:

класс 1 - возраст 6-7 лет (18 чел.)

класс 2 - возраст 7-8 лет (24 чел.)

класс 3 - возраст 8-9 лет (25 чел.)

Исследование проводилось методом письменного опроса (с применением анкеты), т.к. он позволяет охватить большее количество школьников.

Были составлены вопросы на выявление мотивации учения (см. Приложение 1). Вопросы составлены таким образом, чтобы выявить наличие трех видов мотивов учения: внутренних, внешних положительных (+) и внешних отрицательных (-). На выявление внутренних мотивов направлены вопросы №№ 3; 4; 8. На выявление внешних (+) мотивов направлены вопросы №№ 1; 5; 9. На выявление внешних (-) мотивов направлены вопросы №№ 2; 6; 7.

Гипотеза: в начале обучения в начальной школе преобладают внешние мотивы, к третьему классу преобладающими становятся внутренние мотивы.

Учащимся раздали анкеты (приложение 1), а затем была дана инструкция. «Дети! Сегодня мы с вами будем участвовать в одном очень важном исследовании. Вот вы ходите в школу, учитесь. У каждого из вас есть листочек с ответами на мой вопрос: «Почему вы учитесь?» Можно дать три ответа. Обведите их, пожалуйста, кружочком».

После того, как испытуемые отметили по три ответа, анкеты были собраны, а детей поблагодарили за участие в исследование.

Для обработки результатов исследования была использована форма, приведенная в Приложении 2. Получены следующие данные:

Таблица 1

|

Распределение ответов |

||||||

|

1- класс |

2- класс |

3- класс |

||||

|

число ответов |

% к итогу |

число ответов |

% к итогу |

число ответов |

% к итогу |

|

|

Внутренние мотивы |

21 |

38,9 |

32 |

44,4 |

48 |

64,0 |

|

Внешние положительные мотивы |

12 |

22,2 |

24 |

33,3 |

19 |

25,3 |

|

Внешние отрицательные мотивы |

21 |

38,9 |

16 |

22,3 |

8 |

10,7 |

|

Итого |

54 |

100,0 |

72 |

100,0 |

75 |

100,0 |

В первом классе преобладают внешние мотивы над внутренними (61,1 % против 38,9%). При этом среди внешних мотивов доля отрицательных больше (38,9% против 22,2%) Во втором классе картина меняется: растет доля внутренних мотивов, уменьшается доля внешних. В 3 классе на долю внутренних мотивов приходится уже 64%, а доля внешних отрицательных снижается до 10,7%.

Проанализируем, какие мотивы являются доминирующими для учащихся в каждом классе. Для этого используем форму, приведенную в Приложении 3.

Таблица 2

|

Преобладающие мотивы |

Распределение ответов |

|||||

|

1- класс |

2- класс |

3- класс |

||||

|

число ответов |

% к итогу |

число ответов |

% к итогу |

число ответов |

% к итогу |

|

|

Внутренние |

5 |

27,8 |

10 |

41,7 |

20 |

80,0 |

|

Внешние + |

4 |

22,2 |

4 |

16,7 |

2 |

8,0 |

|

Внешние - |

2 |

11,1 |

2 |

8,3 |

1 |

4,0 |

|

Не доминирует |

7 |

38,9 |

8 |

33,3 |

2 |

8,0 |

|

Итого |

18 |

100,0 |

24 |

100,0 |

25 |

100,0 |

Среди учащихся первого класса очень велика группа детей, у которых нет доминирующих мотивов к учению (38,9%). Внешние отрицательные мотивы доминируют у 11,1% учащихся. Уже во 2 классе наибольшую долю имеет группа учащихся доминирующими мотивами у которых являются внутренние мотивы (41,7%). В 3 классе доля учащихся, у которых доминирующими являются внутренние мотивы, является подавляющей – 80%. Доля учащихся, у которых преобладают внешние (-)-ые мотивы становится вовсе незначительной (4%).

Итак, предположение о том, что за период обучения в начальной школе мотивация к учению претерпевает изменения от внешней к внутренней оказалась верной.

В 1-м классе у детей преобладает внешняя мотивация к учению, причем (-)-ые мотивы сильнее (+)-ых («Я учусь потому, что заставляют родители», «…чтобы не отставать от своих сверстников», «…чтобы не опозорить свой класс, отряд»). Другими словами, «внешний кнут» сильнее, чем «внешний пряник». К 3-му классу положение меняется. Кнут и пряник как бы переходят вовнутрь школьника. Ребенок начинает понимать, что знания нужны не для того, чтобы кому-то доставить удовольствие или чтобы не быть хуже других, а для того, чтобы быть более развитым, иметь в будущем хорошую работу. Об этом свидетельствует и динамика мотивации. Если в 1-м класса внутренние мотивы составляли 38,9% от общего числа ответов, то в 3-ем – уже 64%.

Что касается доминирования мотивов, то в 1-м классе 38,9% учащихся не определяют доминирование мотивов. Эта группа является «группой риска». Педагогу очень важно вести с ними работу, направленную на осознание необходимостей знаний для жизни. При правильной ориентации учащихся к третьему классу доля «группы риска» снижается до 8%, доля учащихся, осознающих, необходимость знаний вырастает до 80%.

Для сознания ребенка, обучающегося в начальной школе, наиболее значимы такие широкие социальные мотивы, как мотивы самосовершенствования (быть культурным, развитым) и мотивы самоопределения (после школы продолжать учится, работать). Ребенок осознают общественную значимости учения, и это создает личностную готовность к учению в школе. Эти мотивы – результат социальных влияний.

Дети рассуждают так: «Надо учиться, чтобы потом хорошо работать, хочу быть шофером», «Я хочу быть врачом, чтобы лечить людей, а для этого надо много знать», «Учусь, чтобы быть культурным и развитым». Подобные рассуждения говорят о том, что школа и семья создают у ребенка определенную социальную установку, ребенок понимает общественную значимость учения, понимает, что знания ему нужны для будущего, он хочет быть умным, культурным и развитым. Такая установка определяет +-ое отношение детей к деятельности и создает благоприятные условия для учения.

Надо отметить, что мотивы самосовершенствования и самоопределения выступают для младшего школьника как «понимаемые» и связаны с далекими целями. Однако эта перспектива очень далекая, а младший школьник живет по преимуществу сегодняшним днем.

В связи с той значимостью, которую младшие школьники придают мотивам самоопределения (будущая профессия, продолжение образования) и самосовершенствования (быть умным, развитым, культурным). Учителю, важно строить учебный процесс так, чтобы учащийся «видел» свое движение вперед, свое ежедневное обогащение знаниями, умениями, свое движение от незнания к знанию. Это возможно, если ученик отдает себе отчет в том, что он узнает и чему научится, какими способами работы он уже овладел и какими предстоит овладеть на следующем уроке, в следующей четверти. В связи с этим первостепенное значение приобретает в учебном процессе четкая постановка на уроке ближних и дальних целей, учебных задач.

Актуальность темы исследования по данной проблеме обуславливается тем, что исследования по этой проблеме достаточно редки и носят разрозненный и фрагментарный характер. В значительной степени это связано, по-видимому, с известными социальными причинами - условиями, не поощрявшими анализа явлений, отражающих восприятие человеком окружающего мира как угрожающего и нестабильного. В последнее десятилетие интерес психологов к изучению мотивации существенно усилился в связи с резкими изменениями жизни общества, порождающими неопределенность и непредсказуемость будущего и как следствие, переживание эмоциональной напряженности, тревогу и тревожность.

Подобное положение в изучении проблемы формирования мотивации во многом обусловлено и логикой развития отечественной психологической науки, в которой изучение доминирующих эмоциональных переживаний индивида проводилось преимущественно на психофизиологическом уровне, а область устойчивых образований эмоциональной сферы оставалась не исследованной.

3. Продиагностировать уровень сформированности мотивации учения школьников.

4. Опробировать методы формирования мотивации учения школьников и экспериментально проверить их эффективность в учебно-воспитательном процессе.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован следующий комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: анализ и обобщение психолого-педагогической литературы, психолого-педагогический эксперимент, наблюдение, диагностические методы, методы качественной и количественной обработки данных, методы графического отображения результатов исследования.

Методика проведения исследования учебной мотивации школьников.

Экспериментальное исследование проходило на базе ГУО "Средняя школа № 6 г. Светлогорска" в период с 12 апреля по 15 мая 2016 года. В нем принимали участие учащиеся 4 класса в возрасте 9-10 лет, в количестве 24 человек. Работа включала 3 этапа:

1 этап-изучение формирования мотивации учения школьников.

На первом этапе эксперимента в апреле 2016 года в группе было проведено исследование мотивации учения, с помощью теста-опросника Н.В. Елфимовой на выявление мотивации учащихся. Вопросы составлены таким образом, чтобы выявить наличие трех видов мотивов учения: внутренних, внешних положительных и внешних отрицательных, опросника А.А. Реана, анкета «Познавательные потребности подростков». Цель: установить интенсивность познавательных потребностей подростков.

2 этап- реализация комплекса занятий по формированию мотивации учащихся.

На втором этапе на основе полученных результатов был разработан «Коррекционно-развивающий комплекс занятий по формированию мотивации учащихся». С группой велась развивающая работа по разработанному комплексу занятий.

3 этап - оценка эффективности занятий.

На третьем этапе исследования после внедрения комплекса занятий провели повторную диагностику по тем же методикам, что и на первом этапе эксперимента. Целью третьего этапа эксперимента являлось проверка эффективности разработанного комплекса занятий.

Критериямисформированности положительного отношения школьников к учению являются: качественное изменение и усложнение мотивов учения; позитивное эмоциональное состояние учащихся; уровень познавательного интереса младших школьников; уровень активности, самостоятельности учащихся в учебной деятельности.

Цель методики - определить уровень учебной мотивации у школьников.

В ходе проведенного первичного диагностирования, определяющего уровень мотивации, были получены следующие результаты, представленные в таблицах 1 и 2.

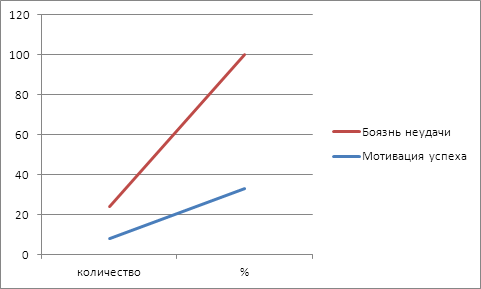

Таблица 1. Результаты первичной диагностики по опроснику А.А. Реана

|

Мотивация боязни неудачи |

|||

|

количество |

% |

количество |

% |

|

8 |

33,3 |

16 |

66,7 |

Рис. 1. Результаты первичной диагностики по опроснику А.А. Реана

На графике четко видно, что у восьми учащихся преобладает мотивация успеха, что составило 33,3%. Личности этого типа активны, ответственны, инициативны. Если встречаются препятствия - ищут способы их преодоления. Отличаются настойчивостью в достижении цели. Предпочитают брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, хоть и выполнимые обязательства.

У 16 учеников, что составило 66,7%, преобладает мотивация боязни неудачи. Данные школьники учатся потому, что боятся порицания со стороны родителей, учителей, сверстников, не желают получать плохие оценки.

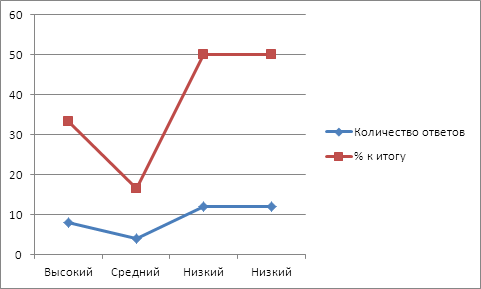

Таблица 2. Уровень мотивации к обучению

|

Уровни мотивации |

Количество ответов |

% к итогу |

|

Высокий |

8 |

33,3 |

|

Средний |

4 |

16,6 |

|

Низкий |

12 |

50,1 |

Рис. 2. Уровень мотивации к обучению

После систематизирования и анализа полученных данных можно составить графическое изображение полученных в результате исследований показателей. (Рис. 1, 2). На диаграмме наглядно представлены все уровни мотивации в зависимости от преобладания каждого из них в исследуемой группе. Полученные результаты исследования показывают, что достаточно низкий уровень мотивации. В исследуемом классе 12 человек выбрали именно этот вариант в анкете. Это означает, что у данных детей гораздо хуже обстоят дела в школе. Они, в отличие от тех, у кого присутствует мотивация среднего уровня, неохотно посещают школу, предпочитая пропускать занятия. Такие ребята обычно испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности.

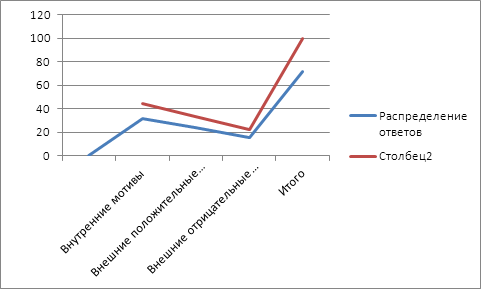

Такжебыло проведено исследование мотивации учения, с помощью теста - опросника Н.В. Елфимовой на выявление мотивации учащихся. Цель методики - выявить мотивацию учения школьников. Получены следующие данные.

Таблица 3. Мотивация учащихся по видам мотивов

|

Мотивы |

Распределение ответов |

% |

|

Число ответов |

||

|

Внутренние мотивы |

32 |

44,4 |

|

Внешние положительные мотивы |

24 |

33,3 |

|

Внешние отрицательные мотивы |

16 |

22,3 |

|

Итого |

72 |

100 |

Рис.3. Мотивация учащихся по видам мотивов

Мотивы:

1. - Внутренние мотивы,

2. - Внешние положительные мотивы,

3 - Внешние отрицательные мотивы.

Внутренние мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и её выполнением, внешняя мотивация к учению выражается - «Я учусь потому, что заставляют родители», «…чтобы не отставать от своих товарищей», «…чтобы не опозорить свой отряд и класс».

В четвертом классе доля внутренних мотивов составляет 44,4%, внешних положительных 33,3%, внешних отрицательных 22,3%.

Проанализируем, какие мотивы являются доминирующими для учащихся.

Таблица 4. Анализ доминирования мотивов у учащихся

|

Преобладающие мотивы |

Число ответов |

|

|

4 класс |

||

|

число учащихся |

% к итогу |

|

|

внутренние |

10 |

41,7 |

|

внешние положительные |

4 |

16,7 |

|

внешние отрицательные |

2 |

8,3 |

|

не доминирует |

8 |

33,3 |

|

Итого |

24 |

100,0 |

В четвертом классе наибольшую долю имеет группа учащихся, доминирующими мотивами у которых являются внутренние мотивы (41,7%).

Внешние положительные мотивы составили 16,7%, внешние отрицательные мотивы составили 8,3%.

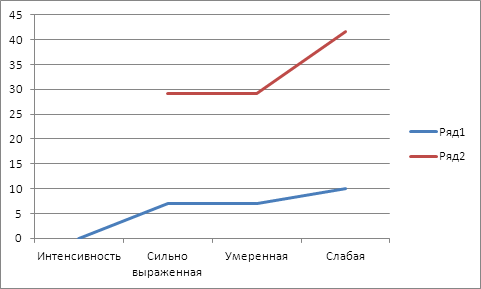

Для установления интенсивности познавательных потребностей подростков была проведена анкета «Познавательные потребности подростков». Цель анкеты: установить интенсивность познавательных потребностей. Получены следующие данные, представленные в таблице 5.

Таблица 5. Результаты первичной диагностики по анкете «Познавательные потребности подростков»

|

Интенсивность |

Число учащихся |

|

|

Сильно выраженная |

7 |

29,2 |

|

Умеренная |

7 |

29,2 |

|

Слабая |

10 |

41,6 |

Наглядно результаты первичной диагностики по анкете «Познавательные потребности подростков» представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты первичной диагностики по анкете «Познавательные потребности подростков»

После первичной диагностики по методике «Познавательные потребности подростков» у семи учеников преобладает сильно выраженная интенсивность, что составило 29,2%. Умеренная интенсивность преобладает у 7 школьников (29,2%), слабая наблюдается у 10 подростков (41,6%).

2.2 Анализ результатов исследования

Таким образом, полученные результаты по вышеперечисленным методикам взаимодополняют друг друга и позволяют предположить, что недостаточное развитие мотивации учения и преобладание внешних мотивов блокирует проявление интереса у детей. Полученные результаты по методикам позволяют разработать «Коррекционно-развивающий комплекс занятий по формированию мотивации учащихся»

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой.

Мотивационная сфера - ядро личности. В начале своей школьной жизни, имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Причем учиться хорошо, отлично. Среди разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, ведущими являются мотивы «доставить радость родителям», «хочу больше знать», «на уроке интересно». Имея знания, ученик получает высокие отметки, которые, в свою очередь - источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда ребенок успешно учится, его хвалят и учитель, и родителя, его ставят в пример другим детям. Более того, в классе, где мнение учителя - не просто решающее, но единственное авторитетное мнение, с которым все считаются, эти аспекты выходят на первый план. И хотя в какой-то мере абстрактное для учащегося начальной школы понятие «хорошо работать» или далекая перспектива получить образование в вузе непосредственно побуждать его к учебе не могут, тем не менее социальные мотивы важны для личностного развития школьника, и у детей, хорошо успевающих с первого класса, они достаточно полно представлены в их мотивационных схемах.

Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения: его возникновение, продолжительность, устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность отдельно взятого поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов мотивационному объяснению подлежат их избирательность; эмоционально-специфическая окрашенность.

Исследование мотивационной структуры школьников на констатирующем этапе показало, что непосредственно побуждающими мотивами их учебной деятельности оказались мотивы самоопределения, мотивы самосовершенствования и мотивы престижа.

Результаты итогового этапа исследования показали, что создание условий для развития учебной мотивации на формирующем этапе способствовало положительной динамике мотивационной структуры.

В данной работе были исследованы мотивы учения школьников при переходе в среднее звено обучения, особенности их динамики. Было выявлено изменение доминирующих мотивов от внешних к внутренним на протяжении обучения в начальной школе. В общей массе учащихся преобладают также внутренние мотивы.

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой.