Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный

исследовательский университет»

Кафедра философии

Направление подготовки бакалавров

39.03.03. «Организация работы с молодежью»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Государственная молодежная политика в Российской Федерации. Часть 2»

Тема «Молодежное лидерство: теоретические основы, опыт и технологии»

Студент: Меньшикова Кристина Викторовна, 3 курс,

направление «Организация работы с молодежью»

Научный руководитель: кандидат философских наук,

доцент кафедры философии

Малкова Елена Вячеславовна ____________________

Курсовая работа защищена: __________________ с оценкой _______________.

(дата)

Члены комиссии: ___________ / ___________________________/

подпись

___________ / __________________________/

подпись

___________ / __________________________/

подпись

Пермь, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

Глава 1. Теоретическое обоснование лидерства. 6

§1.1. Проблематизация определения феномена лидерства. 6

§1.2. Анализ ключевых теоретических подходов, концепций

лидерства. 13

§1.3.Молодежное лидерство: сущность, значения, условия. 22

Глава 2. Анализ практик молодежного лидерства в России. 27

§2.1. Успешные российские практики выявления лидеров и их встраивания в структуры общества. 27

§2.2. Потенциал реализации проекта «Молодежный Банк проектов»

в Пермском крае. 34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 39

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 41

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 45

ВВЕДЕНИЕ

В мировом сообществе в рамках исследования феномена лидерства появляются новые работы авторов по анализу существующих теорий лидерства, расширяются изыскания исследователей, захватывая новые разделы, открывая новые темы. Актуальным направлением исследования является «молодежное лидерство». Это акцентирование внимания на характеристике «молодежное» в понятии лидерства не случайно. Оно связанно и с психолого-возрастными особенностями молодых людей, с их социальным положением (на пути становления личности и обретения социального статуса), объективными ограничителями (отсутствие опыта, экономическая зависимость), и с их преимуществом перед взрослой категорией населения (наибольшая активность, креативность, новационный потенциал[1]) и др.

Об актуальности темы молодежного лидерства говорят и российские исследователи, например, Р.И. Котрухова[2]: «Отмечается постоянная высокая потребность общества и отдельных социальных организаций в поиске и отборе успешных лидеров. Особый интерес на современном этапе развития общества представляет вопрос развития лидерского потенциала молодежи. <..> Мобильность, инициативность, способность генерировать и воспринимать новации в жизни и окружающем мире делают молодежь стратегическим ресурсом страны». Такой ресурс несет в себе большой потенциал для развития не только самой личности, но и для ее социального окружения, территории, на которой она живет.

Значимой датой для молодых людей и работников с молодежью является 29 октября 2015 г., когда вышел Указ президента РФ о создании детско-юношеской общественно-политической организации «Российского движения школьников»[3]. Одним из позитивных аспектов создания такой организации политики видят во «взращивании» лидеров со школьной скамьи. Владимир Филиппов, экс-министр образования России, ректор РУДН, замечает, что «в стране ощущается большая потребность в лидерах. Не хватает активной мотивированной молодежи, которая умеет и хочет работать на благо страны»[4].

Таким образом, выделяется проблемное поле – нехватка молодежных лидеров на ключевых позициях в различных социальных структурах, готовых реализовывать имеющиеся способности, свой потенциал на благо территории, где они проживают. А это значит, что на современном этапе развития страны становятся важным инвентаризация и использование различных механизмов выявления таких лидеров. Несомненно, молодые лидеры являются особо значимым ресурсом для развития любой страны, так как обладают инновационным потенциалом, который может быть применим в совершенно любой сфере общества.

Объект исследования – лидерство, ключевые теоретические подходы к пониманию данного феномена. Предмет исследования – молодежное лидерство, практики его формирования и развития.

Цель работы: выявление специфических особенностей молодежного лидерства и определение его места в теории и практике лидерства.

Задачи:

1. Изучить степень теоретической разработанности темы лидерства.

2. Выявить сущностные характеристики молодежного лидерства из теории лидерства.

3. Осуществить обзор некоторых успешных практик выявления и дальнейшего продвижения молодежных лидеров;

4. Определить возможности реализации технологии «Молодежный Банк» в Пермском крае.

Практическая значимость решения поставленных задач связана с возможностью применения опыта успешных практик для выявления и развития молодежного лидерства в Пермском крае, создания и реализации проектов и событий в молодежной среде, направленных на повышение качества социальной действительности в регионе, городе, университете.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, и заключения. В главе I приводится концептуальное теоретическое обоснование темы лидерства, обзор различных подходов к определению понятия лидерства, теорий лидерства, как в российских, так и в зарубежных исследованиях. С учетом данного теоретического базиса и работ исследователей в сфере молодежной политики и работы с молодежью, приведено определение значимости выделения молодежного лидерства и дальнейшего раскрытия данной темы. Вторая глава нашей работы посвящена обзору механизмов реализации государственной молодежной политики, некоторых успешных практик выявления молодежных лидеров в нескольких регионах ПФО, в том числе в Пермском крае. Мы обозначили тему «социального лифта», как одну из необходимых возможностей реализации лидерского потенциала молодых людей на практике, продвижения лидеров в социальном пространстве, поиска применимости их способностей для повышения эффективности действий молодежных лидеров в рамках сообщества. Вторая часть главы посвящена проекту «Молодежный Банк», который несет в себе большой потенциал для реализации, поэтому его можно рассматривать как один из механизмов выявления и развития лидерских способностей молодых людей, включенных в деятельность данного проекта.

Апробация отдельных элементов содержания курсовой работы будет осуществлена при реализации проекта «Молодежный Банк проектов» в г. Перми и г. Краснокамске.

Глава 1. Теоретическое обоснование лидерства

§1.1. Проблематизация определения феномена лидерства

Тема лидерства изучена еще не достаточно полно, особенно в России, хотя на эту тему написано довольно много работ как зарубежными, так и отечественными авторами. Так можно наблюдать множество и обобщенных определений лидерства, и авторских интерпретаций, отражающих частные аспекты данного понятия, но нельзя говорить о том, что каждое из них дает полное представление об этом феномене.

Наиболее распространено понимание лидера (от англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди), как лица (субъекта) в какой-либо группе (организации, команде), которое пользуется признанным авторитетом, имеет право принимать ответственные решения в значимых для группы ситуациях, и обладает влиянием через управляющие действия. Таким образом, лидером становится наиболее авторитетная личность, играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе[5].

На наш взгляд, довольно удачное определение лидерства приводит Б. Д. Парыгин[6]: «под лидерством принято понимать один из процессов организации и управления малой социальной группой, способствующий достижению групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом, детерминированных господствующими в обществе социальными отношениями». Н.А. Калигин[7], учитывая современные представления об этом феномене, определяет лидерство, как «способность мобилизовать потенциальные психологические потребности последователей (подчиненных) и опереться на них в момент острого соперничества или конфликта. В этом смысле лидерство – это отношения взаимного стимулирования и поддержки, благодаря чему побуждения людей превращаются в их участие с конкретным результатом».

При анализе существующих определений лидерства нельзя не заметить попытки авторов отождествлять данное понятие с другими, в чем-то схожими, понятиями, которые также не имеют четкого определения. В.К. Васильев, автор «Феноменологии лидерства»[8], отмечает следующие понятия: руководство, отношение (взаимоотношение), взаимодействие, влияние, власть, авторитет, харизма. К этому списку можно добавить также понятия управления, менеджмента. Нередко в работах некоторых авторов можно встретить отождествление понятий лидерство, руководство и менеджмент. Нам же нужно понять, в чем специфика каждого из понятий, и как они взаимосвязаны.

Для разграничения данных понятий требуется привести определения, привносящие конкретный смысл. В своем исследовании В.К. Васильев[9] ссылается на работы Г.К. Ашина[10], доктора философских наук, профессора Московского института международных отношений, который разводит данные понятия и говорит о том, что «управление представляет собой процесс упорядочивания системы, обеспечения ее функционирования». В качестве объекта управления могут выступать как люди, так и машины, и производственные процессы. Руководство, по его мнению, представляет собой непосредственно управление людьми. А лидерство «предполагает особое положение одного человека или группы (элиты) по отношению к большинству — это такой тип взаимоотношений в группе, при котором координация, планирование ее деятельности являются прерогативой одного или нескольких лидеров».

В контексте последнего определения появляется новое понятие – элита. М.В. Бутырлина приводит следующее определение элиты: «элита (лат. eliger – отбирать, фр. elite – лучший, отборный, избранный) – это группа людей, имеющих высокое положение в обществе, обладающих престижем, властью, богатством, активных в различных сферах общественной жизни»[11]. Г.К. Ашин[12] утверждает, что теории лидерства и элиты близки друг другу. Более того, лидерство и элита не существуют в чистом виде, они во многом переплетаются, но этот факт не отрицает возможности их относительной самостоятельности. Г.К. Ашин называет также имена оппонентов данного факта, среди которых американские социологи – К. Прюит и А. Стоун[13]. Мы также придерживаемся того мнения, что понятия лидер и элита не могут быть синонимами в полной мере. С одной стороны, элита представляет собой, по большому счету, привилегированное сословие, в то время как лидерство не обязательно подразумевает подобного возвышения личности или группы над остальными членами общественных отношений. С другой стороны, элитарная прослойка общества не всегда находит поддержку среди людей, не входящих в данную общность. Так последователи элиты привлекаются, например, за счет материальных выгод или другого стимулирования, а не по своему убеждению и внутренней мотивации.

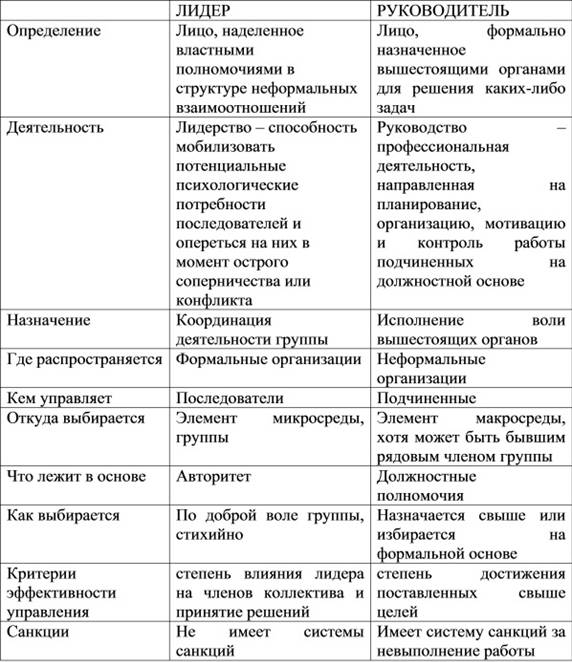

Но, даже ссылаясь на данное Г.К. Ашиным определение лидерства, нельзя провести четкую грань между лидерством и руководством. Так О.К. Шинкевич в курсе лекций по дисциплине «Основы менеджмента» говорит о том, что руководитель в какой-либо группе не всегда является лидером в ней, и приводит таблицу, в которой показаны различия лидера и руководителя (Приложение 1). Основное отличие, по анализу данной таблицы, лежит в формализации отношений членов группы и в положении членов группы по отношению к возглавляемому их лицу. На основании данных таблицы дадим следующие определения. Руководитель – это лицо, формально назначаемое вышестоящим органом для выполнения должностных полномочий и управления подчиненными для достижения поставленных свыше целей. Лидер – это лицо, которое выбирается стихийно, по воле группы в структуре неформальных взаимоотношений, занимается координацией деятельности группы на основе авторитета, имеет способность мобилизовать потенциальные личностные качества последователей для достижения целей, реализации общих потребностей[14]. Таким образом, лидерство строится на отношениях типа «лидер-последователи», а не «начальник-подчиненный»[15].

Еще одним из распространенных понятий-заменителей лидерства является менеджмент. О.К. Шинкевич приводит такое определение: «Менеджер – это руководитель или управляющий, наделенный полномочиями в области принятия и реализации обоснованных управленческих решений по конкретным видам деятельности организации, функционирующей в рыночных условиях. Менеджером (управленцем) называют и руководителя организации, и администратора любого уровня управления, и организатора конкретных видов работ»[16]. На основании вышеприведенного различия лидерства и руководства, мы можем говорить и о различиях лидерства и менеджмента. Хотя менеджер также оказывает влияние на людей для мотивации к эффективной деятельности, объединяет их усилия на достижение целей, но все это реализуется в рамках организации, на основании должностных инструкций, чаще всего через формальные коммуникации. Но, несомненно, качества лидера должны присутствовать у менеджера. Об этом говорит и исследователь С.Р. Филонович в работе «Лидерство и практические навыки менеджера». Он также приводит таблицу, где разграничивает свойства менеджера и лидера (Приложение 2)[17]. При ее анализе выделяются ключевые отличительные признаки лидера от менеджера: инновационность его деятельности, эмоциональность во взаимоотношениях с последователями и деятельностный компонент, тогда как менеджер лишь выполняет административные функции, полагается на систему и должностные инструкции и принимает решения на основе планирования.

Очень часто исследователи определяют лидерство исходя из сферы его реализации, например, экономической, политической, социальной и др. Так появляются понятия организационного лидерства, политического лидерства, социального лидерства и т.д. Приведенные выше комментарии по вопросу разграничения понятий лидерства, руководства и менеджмента касались экономической сферы.

Довольно много работ исследователей посвящены понятию политического лидерства. Для иллюстрации различий в содержании лидерства, хотя бы в сравнении с экономической сферой, приведем определение из учебно-методического пособия М.В. Бутыриной «Политология». Здесь под политическим лидерством подразумевается «способ взаимодействия лидера и масс, постоянное приоритетное влияние одного или нескольких лиц, занимающих властные позиции, на все общество, организацию или группу»[18]. Лидерство, как и власть, это вертикаль отношений, в котором объект обладает гораздо большей степенью свободы, наличие подчинения обнаруживается только на добровольных началах, при отсутствии принуждения[19].

Проблемой анализа понятия лидерства задавались иностранные исследователи, например, Б. Басс[20], С. Джибб[21], Р. Моррис и М. Симан[22], С. Шартл[23], а также российские авторы – В.К. Васильев[24], С.Р. Филонович[25] и другие.

Заслуживает наше внимание исследование В.К. Васильева[26] – формально-статистический анализ содержания всех определений лидерства, обнаруженных в литературе. Автор работы «Феноменология лидерства» в 2000 году задался следующими вопросами при анализе авторских определений: «В индивидуальной или социальной сфере психологии коренится феномен лидерства? Что является сущностью сформировавшегося лидерства? В психологической или деятельностной сфере преимущественно разворачивается феномен лидерства? Какова конечная цель, результат реализации лидерства?». Итак, исследование показало, что на первый вопрос дают ответ всего 15% анализируемых определений. Сущность лидерства ложится в основу лишь 65% данных определений. Сферы реализации лидерства касались не больше 45% авторов при определении лидерства. И всего лишь 30% работ дают ответ на вопрос о цели, результате реализации лидерства. В.К. Васильев замечает, что ни в одном из определений не даются последовательные ответы на все четыре вопроса. Но он решил разобраться с содержанием ответов на данные вопросы.

Автор обратил внимание на тот факт, что большинство исследователей трактуют данный феномен, исходя из преувеличения роли индивида (лидера), психологии лидера и недостаточного внимания к роли последователей, т.е. группы. Таким образом, в исследовательской среде превалирует понимание персонального лидерства, а идеи группового, или, другими словами, командного лидерства не являются популярными.

Сущность лидерства в большинстве авторских работ, по наблюдению В.К. Васильева, определяется как «организующее и мотивирующее «влияние» на группу, на принятие решения членами группы, на конкретного ее члена». Сферой реализации лидерства может выступать «как взаимодействие (групповая деятельность), так и внутригрупповые взаимоотношения». А в качестве общих целей лидерства отмечаются: «высокая результативность, высокая эффективность, максимальный эффект, достижение групповых целей».

Итак, основаниями для определения понятия лидерства могут служить: сфера лидирования (об этом мы уже говорили в начале своей работы); предпосылки формирования лидерства (качества потенциального лидера: способность сохранять ясную голову, обращенность к человеку, точное понимание, как нужно вести себя), деятельностный компонент лидирования (его процессуальная сторона, на что обращает подавляющее большинство исследователей, и результат); масштабность реализации – в рамках малых социальных групп (например, самоподдержание и упрочнение структуры группы) или на уровне макросоциальных категорий (в качестве сущности лидерства рассматривается власть)[27].

Специфические особенности, которые позволяют определить феномен лидерства, закладываются также в различных теоретических концепциях. Содержание теорий лидерства и основные выводы по ним рассмотрим в следующем параграфе.

§1.2. Анализ ключевых теоретических подходов, концепций

лидерства

Для выявления сущностных характеристик лидерства рассмотрим отдельные теоретические концепции, актуальные на современном этапе развития общества. Их анализ позволит нам выделить особенности, которые можно будет рассматривать в контексте молодежного лидерства.

Теорий лидерства разработано слишком много, их невозможно подробно рассмотреть и представить в нашей работе. Поэтому мы воспользуемся системой классификации, своеобразной «картой» теорий лидерства, предложенной С.Р. Филоновичем в работе «Теории лидерства в менеджменте»[28] (Приложении 3). Это система вложенных друг в друга кругов «личность – группа – организация – внешняя среда». Для равномерного и логичного расположения на «карте» существующих теорий лидерства введена система координат: ось абсцисс представляет диаду «нормативный (универсальный) подход — ситуационный подход», ось ординат – диаду «позиция — процесс».

На этой схеме все существующие теории лидерства расположились по секторам, в зависимости от субъектной ориентации концепции (личность, группа, организация или внешняя среда), формы реализации лидерства (через процесс лидирования или определения положения лидера в группе) и подхода к степени ее универсальности (проявление лидерства в зависимости от ситуации или при любых условиях). Данная карта хорошо наглядно представляет существующие теории лидерства. В дополнение к ней, С.Р. Филонович представил картину (Приложение 4) из совокупности векторов, обозначающих целое направление исследований лидерства в микро- и макроперспективе, отражающих проблемное поле современного лидерства. Эти вектора направлены на четырех субъектов лидерства: личность, группа, организация, внешняя среда.

При создании данной системы С.Р. Филонович исходил из идей организационного лидерства, поэтому мы рассмотрим только те направления, которые касаются личности и группы. В зоне нашего внимания окажутся традиционные концепции лидерства: теории лидерских качеств, поведенческий подход, ситуационные теории лидерства. Сделаем краткий обзор и мало разработанных теорий лидерства, упомянутых исследователем: применительно к личности – концепции эмоционального интеллекта и мотивации к лидерству, а в отношении группы – теорию «распределенного» лидерства. В своих выводах мы во многом опираемся на работы таких исследователей, как С.Р. Филонович[29], Д.В. Ольшанский[30] и А.А. Огарев[31]. Итак, рассмотрим данные теории и подходы подробнее.

Теория лидерских качеств. Также носит названия теория «героев», «теория черт». Это одна из самых первых теорий лидерства, в рамках которой предпринимались попытки установить, какие качества помогают человеку стать лидером, на первый план выходил позиционный аспект. Ее сторонники – Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С. Килбоурн рассматривали фигуру лидера через призму следующих факторов: «способности» — умственные, вербальные; «достижения» — образование и физическое развитие; «ответственность» — зависимость, инициатива, упорство, желание; «участие» — активность, кооперация; «статус» — социально-экономическое положение, популярность[32].

В таблице 3 Приложения 5, приведены выводы нескольких авторов, разрабатывающих данную концепцию. Необходимые для лидера качества связанны как с физиологическими, когнитивными, психологическими особенностями личности, так и с социальным статусом, требованиями социального окружения той или иной сферы реализации лидерства. Разнообразие и противоречивость качеств, обнаружившихся у известных лидеров прошлого, поставили под сомнение сам методологический подход к изучению лидерства.

Но при определении лидерства мы можем использовать некоторые аспекты данной теории, например, обобщенные качества, которые присущи лидерам: сильное стремление к ответственности и завершению дела; энергия и упорство в достижении цели, рискованность и оригинальность в решении проблем; инициативность; самоуверенность; способность влиять на поведение окружающих, структурировать социальные взаимоотношения; готовность принять на себя все последствия действий и решений; способность противостоять фрустрации и распаду группы[33].

Поведенческий подход (положения различных концепций приведены в таблице 4 Приложения 5)в большей степени делает акцент на процессном аспекте лидерства, на поведении лидера. Над этой теорией работали, в частности, ученые Мичиганского университета, университета штата Огайо, а также Р. Блейк и Дж. Моутон. Данные исследователи пришли к «формированию «двухмерного» подхода к анализу поведения лидера, в котором главными параметрами стали внимание к результату деятельности, с одной стороны, и к людям и отношениям между ними — с другой»[34]. Однако потом стало ясно, что только двух параметров не хватает для определения феномена лидерства.

Исследователь А.А. Огарев приводит характеристику поведенческого подхода через анализ стилей руководства. Так появляются концепции К. Левина, выделяющего 3 стиля руководства: авторитарный, демократический, либеральный; Д. МакГрегора, представляющего руководителей двух типов, использующих противоположные способы взаимодействия с подчиненными. Но, принимая во внимание различия в сущности руководства и лидерства, мы не можем в полной мере накладывать результаты данных теорий на практическую реализацию лидерства. Стоит лишь принять во внимание существующие различия в мотивировании лидером своих последователей, способах принятия решений (коллективное или единоличное), а также атмосфере, которая присутствует в коллективе лидера (от полного доверия к полному недоверию лидера и подчиненных).

Ситуационные теории лидерства. А. Мэрфи[35]: «Ситуация вызывает лидера, который и должен стать инструментом разрешения проблемы». Значит, появление лидера зависит от требований конкретной ситуации, и сложившиеся обстоятельства влияют на характер его действий. Положения авторов данной концепции приведены в таблице 5 Приложения 5.

Исследователи, исходя из характеристик ситуации взаимодействия лидера и последователей, предлагали различные варианты стилей лидерского поведения, подходящего для определенных ситуаций. В рамках данной концепции Ф. Фидлер (1967 г.) определяет эффективность лидирования через мотивацию лидера в выборе того или иного стиля лидерства (ориентация на задачу, или на человеческие отношения), и ситуационные факторы, влекущие конкретные формы его поведения.

Другие авторы – Митчел и Р. Хауз (1971 г.) делают акцент на взаимосвязи цели и пути ее достижения лидером. При этом предлагаются четыре стиля, выбор которых следует делать, исходя из анализа личности последователей и характеристик окружающей среды:

•директивный – ориентирован на работу, решение задачи. В данном случае последователи четко выполняют свои функции, их деятельность ограничена по времени и соотносится со стандартами исполнения.

•поддерживающий – особое внимание лидера к потребностям членов команды, их благополучию. Равные отношения между членами группы.

•партисипативный (или поощряющий участие) – групповое принятие решений, ценятся предложения и идеи, высказанные членами группы.

•ориентированный на достижения – перед членами группы ставятся сложные задачи с целью активизации их возможностей, актуализации нераскрытого потенциала, а также повышения уверенности в своих силах.

В зависимости от уровня зрелости подчиненных, Херси и Бланширом была сформулирована теория жизненного цикла: при низком уровне используется модель руководства «давать указания»; при высоком уровне зрелости последователей лидер может делегировать полномочия. Процессный подход, предложенный В. Врумом и Ф. Йеттоном (1973 г.), предполагал выбор лидером метода принятия решения (привлекая к участию в данном процессе последователей или нет) в зависимости от наличия информации, значимости решения, круга заинтересованных лиц.

С.Р. Филонович[36] считает менее разработанными более поздние теории лидерства: обращенные к личности – концепции эмоционального интеллекта и мотивации к лидерству, применимые к группе – теорию «распределенного» лидерства. Приведем их краткий анализ.

Понятие «эмоциональный интеллект» было введено Д. Голманом[37] в 1995 г. Но теоретическая основа для разработки данной концепции была подготовлена намного раньше. В таблице 6 Приложения 5 представлены в структурированном виде компоненты, из которых, с точки зрения Д. Голмана, складывается эмоциональный интеллект: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки. Так мы можем видеть, что основой данной теории является социальная ориентированность лидерства. Лидерство заключается не только в адекватной оценке себя, как личности, принятии готовности к изменениям, движению к цели и ответственности за принятые решения, но и в способности эффективно взаимодействовать с окружающими, в том числе и с последователями, и с внешним окружением, ради достижения цели. Так, наличие эмоционального интеллекта ложится в основу лидерской одаренности человека.

Тема мотивации к лидерству, по словам ученых, плохо представлена в литературе. Исследователь политической психологии Д.В. Ольшанский предлагает обратиться к теории иерархических потребностей А. Маслоу, сторонника гуманистической психологии[38]. А. Маслоу утверждал, что «корни лидерства возникают в процессе трансформации человеческих желаний (мотивы, исходящие из чувств) в потребности, социальные стремления, коллективные ожидания и политические требования, т. е. в мотивы, зависящие от среды». Он видел задачу лидера в переориентации потребностей людей в социально ориентированном, социально продуктивном направлении, что поможет избежать различных форм «общественных расстройств» (апатия, неврозы, фрустрация). Потребности же лидеров, по А. Маслоу, выражаются, с одной стороны потребностью в силе, достижениях, свободе, с другой стороны, потребностью в доминировании, успехе, статусе. Этот факт приводит к мысли, что стремление к самоактуализации – основа потенциального лидерства.

Теория «распределенного» или «разделяемого» лидерства предполагает наличие в группе не обязательного одного, раз и навсегда определенного, лидера. На каждом этапе коллектив решает различные задачи, и для решения каждой из них востребована некоторая компетенция. Носитель данной компетенции и становится временным лидером, в том числе координирующим работу всей группы. Так лидеры сменяются в зависимости от выполнения стоящих перед группой задач, становясь в свою очередь ведомыми. Именно в рамках данной концепции развивались идеи team membership и основные положения программы Mastering Leadership Agility Пола Эйткена, исполнительного директора Ассоциации свободных предпринимателей Великобритании[39]. На основании концепции командного лидерства Пола Эйткена формируются выводы: «лидер – не всегда первый, но тот, кто впереди, кто берет на себя ответственность за решение проблемной ситуации, обозначает направление движения для последователей в менее болезненном формате. Лидерство – потенциал личности в стремлении к особым позициям, созидательным по отношению к группе последователей и к обществу»[40].

Последние три из рассмотренных концепций лидерства более четко обуславливают появление понятия социальное лидерство. Социальное лидерство предполагает опору на общезначимые ценности и мотивы, которые используются для консолидации вокруг себя людей, формирования лидерских команд. Такие команды – это суммы потенциалов членов, направленные на их созидательную деятельность, решение острейших социальных проблем, развитие социальной действительности. Лидер должен обладать эмоциональным интеллектом, способствовать ориентации потребностей людей в социально продуктивном направлении, уметь делегировать полномочия лидера другим более компетентным членам команды, которые эффективнее смогут решить текущую задачу. Действия такой лидерской команды создают блага для общества. Если цели деятельности команды социальных лидеров совпадают с потребностями общества, то это идеальный вариант улучшения, развития социальной действительности той или иной территории[41].

Таким образом, ценность социального лидерства очевидна. Социальный компонент присутствует или должен присутствовать в различных видах лидирования, в том числе и в политическом, и в организационном лидерстве. Бизнес-структуры, как движущая сила экономики, имеют ресурсы для устойчивого развития будущего общества. Предприниматели могут стать теми социальными лидерами, которые вносят изменения в территории, где находится их предприятие. Идеи социального предпринимательства, социально ответственного бизнеса в последнее время развиваются, но этого недостаточно. Довольно небольшой процент бизнесменов включается в движение «к устойчивому развитию». В связи с этим, Кристиной Вайдингер, владелицей издательства «Diabla», была учреждена премия SEA (Sustainable entrepreneurial award) для предпринимателей, которые решают социальные проблемы инновационными методами. Премия призвана популяризировать деятельность социального предпринимательства, повысить добавочную стоимость для общества и экономики со стороны бизнеса[42]. Так социальное лидерство находит свое применение в экономической сфере.

На основании проведенного обзора теоретической основы лидерства следует вывести некоторые сущностные черты данного феномена.

1. Лидерство является групповым феноменом, основывается на процессе социального взаимодействия, предполагает наличие последователей, а не подчиненных.

2. Лидирование развивается снизу вверх исключительно по доброй воле людей, признающих лидера.

3. Лидер оказывает организующее и мотивирующее «влияние» на группу, на принятие решений членами группы, на конкретного ее члена. Также наблюдается взаимозависимость участников лидерства.

4. Лидерство проявляется при неформальных взаимоотношениях в неформальных организациях, как своеобразная реакция людей на их неудовлетворенные индивидуальные потребности.

5. Лидерство ориентировано на достижение групповых целей, а не личных, на высокую результативность, эффективность деятельности. Включает социальный компонент лидирования.

6. Лидерство способствует самоподдержанию и упрочнению структуры группы и оказанию позитивного влияния на внешнее окружение.

7. Лидерство включает в себя: принятие ответственности за все последствия и решения, принятые в группе, как бы «снимая ответственность» с каждого ее члена; использование оптимального стиля управления людьми и процессами, протекающими в группе, чтобы способствовать актуализации потенциала собственного и последователей; передачу функции лидерства другим членам группы, способным, с учетом своих компетенций, более эффективно решать возникающие перед группой задачи.

Итак, лидерство имеет большой потенциал в практической реализации при соблюдении некоторых условий. Во-первых, это наличие последователей, а лучше – команды, члены которой имеют почти одинаковый уровень ценностей, обладают высокой компетентностью в различных сферах деятельности. В ситуации, когда каждый член команды – лидер в своем деле, увеличивается эффективность деятельности всей команды. Лидерство – это не персональный феномен, а социальный. Во-вторых, востребованность тех или иных лидеров в обществе. Это обуславливает сложившаяся политическая, социально-экономическая обстановка в стране. В-третьих, наличие механизмов встраивания лидерских команд в решение реальных, важных для общества задач в различные структуры общества. Только в таком случае эффективность лидерства будет оправдана. Таким образом, возникает вопрос, как данные условия проявляются в молодежном лидерстве, каковы его особенности?

На основе представленного теоретического обзора лидерства

перейдем к обоснованию значимости специального выявления молодежного лидерства

и перспектив его актуализации для общества конкретной территории.

§1.3.Молодежное лидерство: сущность, значения, условия.

В своей работе мы задались вопросами: Почему необходимо выделять молодежное лидерство как отдельное понятие из феномена лидерства вообще? Какие особенности присущи молодежному лидерству? Какие условия объективно влияют на проявление и практическое применение молодежного лидерства в обществе? В данном параграфе постараемся ответить на эти ключевые вопросы.

Молодежь – это особая категория населения. В доказательство этого приведем ее признаки, выделенные учеными. В этом смысле мы опираемся на научные работы российских исследователей[43] в сфере молодежной политики. Нас интересуют положения концепции И.М. Ильинского, представленные в монографии под общей редакцией Вал. А. Лукова[44]:

1. Молодежь – специфическая возрастная группа. Это обуславливает возникновение следующих проблем: положение зависимости (от семьи, общества); не включенность большей части молодежи (учащиеся, студенты) в процесс производства; отсутствие личной самостоятельности в принятии решений; проблемы выбора профессии, сферы трудовой деятельности; проблемы нравственного и духовного самоопределения; проблемы по созданию семьи.

2. Связь психофизического и социального развития.

3. Молодежь – явление конкретно-историческое.

4. Молодежь – носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству.

5. Молодежь одновременно объект и субъект социализации, что определяет ее социальный статус.

6. Молодежь обретает субъектность по мере самоидентификации, самоосознания своих интересов, роста своей организованности.

7. Молодежь — носитель процессов, которые развернутся в полную мощь в будущем.

8. Молодежь — объект комплексных, междисциплинарных исследований, которые только в своей совокупности могут дать достаточно достоверную картину о ней.

Данные характеристики показывают, что молодежь имеет свои слабые и сильные стороны, и это обуславливает надобность выделения феномена «молодежное лидерство» из лидерства вообще, чтобы воздействовать на эти особенности для максимального эффекта лидирования.

Условно назовем общее понятие лидерства лидерством «взрослых». Как мы указывали в прошлой курсовой работе[45], лидерство «взрослых» имеет некоторые отличия от молодежного лидерства: лидерство «взрослого» основывается, по большей части, на авторитете (голос, влияние и полномочия по принятию решений), в то время как молодежное лидерство апеллирует к способностям (навыки, знания и таланты).[46] Различия этих двух форматов проявления лидерства можно увидеть также в способностях и возможностях его реализации. Поэтому молодежное лидерство требует особого внимания исследователя к отличительным признакам молодежи.

Приведенные особенности молодых людей отражают динамичный характер[47] молодежного лидерства. Т.е. стоит говорить о молодежном лидерстве, не как о сформированном качестве, что присуще лидерству «взрослых», а как о формирующейся компетенции, потенциале личности. Отсутствие личной самостоятельности в принятии решений требует наличие наставника, куратора или фасилитатора, который сможет направить развитие молодого человека в нужное русло, способствовать успешной социализации. Условие обретения молодежью субъектности по мере самоидентификации, самоосознания своих интересов, выдвигает на первый план значимость распространения практик неформального образования, которые будут способствовать формированию социальной адаптации, самосознания молодого человека, обеспечат вариативность принятия решения, повысят лидерскую компетентность. Будущность реализации потенциала молодого человека выдвигает требование встроенности на стадии становления молодежного лидера в реальные общественные процессы. Здесь особую значимость имеют различные проектные, волонтерские практики, в которые включается молодежь. Важное место занимает и реализация механизма «социального лифта», предполагающая смену позиций в социальной иерархии посредством социальной мобильности.

Актуальность развития темы «социального лифта», по словам исследователей[48], связана с новыми экономическими условиями страны, с нарастающей социальной напряженностью общества, с требованием модернизации общественных структур, а также с потребностью самой молодежи к актуализации и построению карьеры. В.А. Малышев замечает, что «для молодежи современной России нет условий для реализации своего потенциала в соответствие с «пирамидой потребностей» А. Маслоу»[49]. А молодежным лидерам как нельзя важно быть встроенным в структуры общества с возможностью самореализации, применять на практике лидерскую компетентность, иначе теряется смысл развития лидерства. Более подробно тема «социальный лифт» будет рассмотрена нами в дальнейших исследованиях.

Обобщив все характеристики лидерства, выведем основные положения, присущие молодежному лидерству:

1. Молодежное лидерство является групповым, даже командным феноменом, предполагает наличие последователей, а не подчиненных;

2. Проявляется при неформальных взаимоотношениях или организациях;

3. Молодежному лидерству свойственен динамичный характер, который заключается в освоении новых «зон» профессионального участия, формирующейся компетенции, актуализации потенциала личности;

4. Молодежное лидерство зачастую инициируется самостоятельно личностью, желающей взять на себя данную роль. Ей приходится каждый раз доказывать свою компетентность, значимость для группы, чтобы добиться признания ее положения, авторитета членами группы;

5. Молодежный лидер оказывает организующее и мотивирующее «влияние» на группу, стремится стать примером для подражания для других;

6. Деятельность молодежных лидеров, с одной стороны, направлена на достижение групповых целей, а с другой, ориентирована на стремление к позиционному лидерству, т.е. желанию достижений, быть «на виду», а также потребность личностного и профессионального роста[50];

7. Молодежному лидерству присущи идеи командного лидерства, социального лидерства, что проявляется через социальные проектные, волонтерские практики молодежи. Именно лидеры являются трансляторами социальных ценностей, несут изменения в общество, подстраиваются сами под изменяющиеся условия, адаптируют к ним сообщества[51].

Итак, молодежное лидерство – находящаяся в динамике развития лидерская компетентность, отражающая специфику категории молодежи; одна из универсальных траекторий развития молодых людей[52].

Таким образом, молодежное лидерство, с присущим ему фокусом на позитивном развитии, представляет естественную среду для развития молодежи. Условиями проявления лидерства и его идентификации могут служить различные конкурсы молодежных проектов, конкурсы на выявление творческих / лидерских компетенций, молодежные форумы, деятельность в различных молодежных образованиях – молодежных советах, парламентах, где проявляется аспект молодежного самоуправления. Эту же цель преследуют создаваемые молодежные ячейки при территориальных органах самоуправления. Некоторые из практик выявления и самореализации молодежных лидеров мы рассмотрим во второй главе нашей работы.

Главным требованием к практикам, способствующим выявлению молодежных лидеров, является дальнейшая интеграция, встраивание молодых людей в социальные структуры общества для реализации потенциала. Так мы вновь возвращаемся к актуальности реализации механизма «социального лифта» в отношении молодежи. Главным вызовом при реализации данного условия выступает готовность различных структур общества принимать в свои организации, структуры молодых людей, развивать их у себя, прививать определенные ценности, корпоративную культуру. Только в таких условиях эффект от реализации лидерства будет максимальным.

Итак, теперь наше исследование должно быть направлено на обзор существующих успешных практик работы с молодежными лидерами, чтобы сформировать представление о воплощении теоретических положений феномена молодежного лидерства в практической реализации.

Глава 2. Анализ практик молодежного лидерства в России

§2.1. Успешные российские практики выявления лидеров и их встраивания в структуры общества

На современном этапе развития российского общества уже существуют практики реализации механизма «социального лифта» в молодежной среде. Это, например, молодежные форумы регионального, окружного и федерального масштабов; программы, проекты, направленные на выявление талантливых молодых людей, проектных лидеров, дающие социальный эффект для территории. Так, в данной главе нашей задачей будет раскрыть ключевые характеристики и результаты реализации практик выявления и встраивания молодежных лидеров в структуры общества.

Мы вправе утверждать, что государственная молодежная политика (далее – ГМП) в Российской Федерации ориентирована на выявление молодежного лидерства. Это отражено в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года[53], стратегический приоритет которой включает следующее положение: «государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности». Так молодые люди призываются стать полноправными партнерами реализации ГМП, реализовывать свои идеи, проекты, несущие социально полезный эффект для общества. Государство же берет на себя ответственность обеспечивать минимальные потребности в развитии и саморазвитии молодых людей, что будет способствовать выявлению из всего количества молодежи талантливых личностей, имеющих потенциал молодежных лидеров. В рамках данного направления реализуется множество проектов, программ, мероприятий, в числе которых особое место занимают молодежные форумы.

Организацией федеральных форумных компаний занимается «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – Роспатриотцентр)[54], находящийся в ведении Федерального Агентства по делам молодежи (далее – Росмолодежь)[55]. За последние два года происходит изменение формата всех федеральных молодежных форумов России, разделение их по профилям. По словам руководителя Роспатриотцентра Ксения Разуваева[56], образовательные программы разрабатываются и утверждаются с участием ключевых экспертов каждого профиля. Данные партнеры становятся институтами, которые не только взаимодействуют с молодыми людьми на форуме, но и выполняют функцию менторов. Так, в течение последующего года после форума они работают с выявленными за счет различных методик (решения специализированных кейсов, участия в дебатах) талантами, лидерами своего направления, привлекают молодежные лидерские команды в свои мероприятия, на стажировки, оказывают поддержку, в том числе финансовую. Поэтому для многих участников форум становится стартовой площадкой развития. Даже если молодежный лидер не получил грантовую поддержку, он прорабатывает с экспертами «дорожную карту» реализации своего проекта. Также у участников форума есть возможность попасть в команду организаторов следующих сезонов форума, войти в состав «Совета смены», который занимается встречей гостей, экспертов, чиновников и т.п. Успешные участники форумов входят в состав Общественной палаты регионов, являются специалистами крупных компаний, корреспондентами известных изданий, участниками популярных телевизионных шоу, выставок, кинофестивалей.

Но есть и другие программы, проекты, которые также включают в себя механизм «социальный лифт». Таким узкопрофильным проектом является «Молодежный кадровый резерв Пермского края»[57] (далее – МКР). Он направлен на создание молодежных команд, готовых внести вклад в общественно-политическое развитие территорий Пермского края. Данный резерв призван стать основой для формирования молодежных парламентов всех уровней. Процесс выявления молодежных лидеров, желающих развиваться в первую очередь в сфере политики, проходил в несколько этапов. Сначала муниципальными властями посредством формальных процедур комиссий формировался МКР района или города, включающий активистов-общественников. Затем, посредством отбора депутатами Законодательного собрания Пермского края наиболее мотивированных и деятельных молодых людей из муниципального резерва, сформировался краевой кадровый резерв. Наконец, депутатский корпус имеет возможность формировать из членов кадрового резерва краевой Молодежный парламент и молодежные парламенты в территориях. Ценность молодых людей, состоящих в МКР, увеличивается с учетом реализации образовательных практик в общественно-политической сфере и сфере местного самоуправления (мероприятия Молодежного парламента, форум Молодежного кадрового резерва, Школа муниципального депутата, а также учеба в Малой академии государственного управления). Важно отметить, что доступность списков «резервистов» на сайте МКР открывает возможность любой организации пригласить данных молодых людей на работу. По словам руководителя проекта Марии Неустроевой, МКР помогает молодым людям становиться государственными и муниципальными служащими, депутатами земских собраний, входить в совет депутатов, городских дум. Полученные знания и опыт общественно-политической деятельности позволяют молодежи самореализоваться не только в политике, но и в некоммерческом секторе, а также в бизнесе.

Интересно рассмотреть опыт государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»[58]. Талантливая молодежь – это, несомненно, конкурентное преимущество каждой территории. Таланты, реализуя свой потенциал на благо общества, становятся лидерами в своей сфере, несут качественное изменение в социальной действительности. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе пленарного заседания форума «Открытие талантов в Казани» отмечает, что «нужно создавать некую среду, чтобы таланты заметили и сопровождали, конечно же, наши товаропроизводители, образовательные центры – колледжи и вуз»[59]. В словах Президента также подчеркивается значимость внедрения механизма «социальный лифт», как через образование, так и через трудоустройство.

В рамках данной государственной программы реализует свою деятельность АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Их основными проектами являются:

1. Республиканская премия в области развития талантов «Открытие талантов» для формирования в Татарстане доступного пространства поддержки достижений талантливой молодежи и ее наставников[60];

2. Проект «Всероссийская Олимпиада наставников» – это игра-состязание для специалистов, развивающих потенциал молодежи, победители которой получают ресурсы для развития своих проектов, обучение у лучших тренеров России, и оплаченный тур для изучения лучших практик страны и мира[61];

3. Ежегодный конкурс «Кооперация талантов» рассчитан на совместную работу школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, поэтов, писателей и журналистов с опытными наставниками для публикации их работ в журналах из перечня ВАК и Прескопус, АО «Татмедиа», создавая сообщество, где все заинтересованные смогут обмениваться опытом и обсуждать свои материалы[62].

4. Проект «Кадровый клуб Университета Талантов» – коммуникационная и образовательная платформа для взаимодействия HiPo молодежи Татарстана с ведущими компаниями, иннопроектами, предпринимательскими объединениями, работодателями Республики в целях успешной интеграции талантливых молодых людей в экономическую жизнь республики[63].

Перечисленные проекты представляют собой системную работу, направленную не только на выявление талантливой, или потенциально талантливой молодежи Республики, но и на ее интеграцию в различных предприятиях, тем самым разрабатывая карьерные стратегии молодых людей. Очень важно, что внимание экспертов, реализующих данную систему, уделяется также наставникам талантливой молодежи, повышению их компетенций. Практика Татарстана демонстрирует эффективность сотрудничества государства, НКО-сектора и бизнеса для усиления инвестиций в реальный человеческий капитал талантливого молодого человека с ожиданием его последующей реализации для общества.

Еще одной значимой практикой выявления молодежных лидеров в Пермском крае можно назвать проект «Региональный конвейер молодежных проектов» (далее – РКМП). Он решает проблему качественной подготовки молодежных проектных лидеров (реальных и потенциальных) для достойного представления их проектов на молодежных форумах межрегионального, окружного, всероссийского и международного уровнях. РКМП представляет собой «особую технологию создания, диагностики и улучшения проектов, системный подход к организации экспертизы и консультативного сопровождения проектов участников, а также обучение проектной команды принципам эффективной работы»[64]. Реализует РКМП активная молодежь, которая уже обладает лидерскими компетенциями, ею привлекаются эксперты разного профиля: в области социального проектирования, бизнес-планирования, инновационной деятельности, информационного сопровождения, совершенствования личностных навыков. Заключительным этапом РКМП является непосредственно сам конвейер, по результатам которого лучшим участникам выдаются рекомендательные письма, которые представляются и органам власти при подаче заявок на грантовые конкурсы, и экспертам на молодежных форумах. По мере осуществления деятельности проекта, поездок на форумы, выявляются молодежные проектные лидеры, действительно реализующие свои подготовленные и доработанные с участием экспертов проекты, создавая блага для территории. Механизм «социальный лифт» для молодежи начинает работать через данные проектные практики. Молодые люди, осваивая необходимые компетенции на образовательной площадке РКМП, становятся способными к саморазвитию, продвижению своих проектов в регионе и на уровне страны. Так происходит интеграция в какие-либо структуры общества, потому что успешный проект всегда востребован и привлекает внимание общественности, что открывает дорогу новым возможностям для молодых людей.

Еще одной успешной практикой работы с молодежными лидерами является Молодежный Банк как благотворительная программа Городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти»[65]. Ее особенностью является вовлечение молодежи в сам процесс благотворительности – от формирования ресурсного банка до проведения конкурсов среди социальных проектов молодежи в территориальном сообществе, и распределения мини-грантов для победителей конкурса. Модель такого формата Молодежного Банка была привезена из Северной Ирландии и начала свою реализацию с корректировкой на российскую действительность в «Фонде Тольятти». Молодежный Банк[66] имеет несколько траекторий развития молодых людей. С одной стороны, он призван активизировать проектную деятельность в молодежной среде территории, выявить проектных лидеров, посредством привлечения ресурсов (чаще всего финансирования) на реализацию их проектов (фандрайзинг и грантмэйкинг). С другой стороны, сама структура Молодежного Банка имеет возможности для саморазвития входящих в нее молодых людей. Так, Молодежный Банк способствует становлению и самоактуализации молодежных лидеров при непосредственном их участии в организации мероприятий (всероссийские форумы Молодежных Банков, тренинговые программы, конкурсы проектов) и привлечении ресурсов для формирования конкурсной основы, вовлекает молодежь в процесс принятия решений и развитие местного сообщества через проведение конкурсных мероприятий, подготавливает лидеров и воспитывает молодежное экспертное сообщество. По словам члена экспертного совета «Фонда Тольятти», представителя основного спонсора проекта ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом» Натальи Афониной, «Молодежный Банк – это тренинговая база. Здесь молодые люди учатся действовать, выходить из позиции «потребителя», брать ответственность на себя, участвовать в жизни города, планировать и реализовывать. Предоставляя молодежи финансовые ресурсы на реализацию инициатив, мы выражаем доверие новому поколению»[67]. Здесь «социальный лифт» проявляется как через проектные практики молодежи территории, так и посредством участия в самом Молодежном Банке при поддержке «Фонда Тольятти» и партнеров проекта.

Итак, возможности рассмотренных программ для молодежи формируются в зависимости от уровня, масштаба проекта, а также от поддерживающих структур и ключевых лиц в организации. Далее мы представим проект «Молодежный Банк проектов», разработанный для реализации в Пермском крае, с учетом основных характеристик молодежного лидерства и действенных механизмов реализации подобных проектов, на основании проведенного обзора существующих практик.

§2.2. Потенциал реализации проекта «Молодежный Банк проектов»

в Пермском крае

Исходя из представленного обзора практик работы с молодежным лидерством, мы решили разобрать в своей работе более подробно программу «Молодежный Банк». Это обосновано тем, что мы непосредственно столкнулись с данной программой в рамках производственной практики на Всероссийской ежегодной конференции Молодежных Банков в г. Тольятти (20 – 22 августа 2015 г.) и приняли решение разработать и реализовать проект «Молодежный банк проектов» в Пермском крае. Способствовало данному решению и то, что идея такой программы пришла из-за рубежа и довольно хорошо зарекомендовала себя при реализации в российских условиях.

Вообще, первая благотворительная программа, в рамках которой молодые люди занимались привлечением ресурсов для их распределения между реальными социально-полезными молодежными проектами, появилась в 1985 году в общественном фонде Вашингтона в США. Уже через три года Совет фондов Мичигана начал развивать и реализовывать различные молодежные программы, которые получили свое распространение в других фондах США, Канады, Европы. Так появилось огромное разнообразие моделей и форм реализации таких программ[68].

Первый Молодежный Банк (далее – МБ) в России был создан 2 апреля 2004 г. при ГБФ «Фонд Тольятти»[69]. Как мы уже говорили, модель МБ, которая реализуется в г. Тольятти, была привезена из Северной Ирландии. Создание данной программы при фонде местного сообщества считается удобным вариантом, потому что именно фонд помогает молодым людям, реализующим данную программу, привлекать ресурсы для работы МБ, найти доноров или партнеров, которые будут финансировать и продвигать его деятельность. На сегодняшний день на территории России открыто более 20 МБ. Каждый из них представляет разную модель и разные формы деятельности. Так, они могут реализовывать свою деятельность на базе школы (наиболее распространено в США, Канаде), университетов (Калининград), некоммерческих организаций, государственных и муниципальных услуг (на базе отдела по работе с молодежью мэрии города)[70].

Несмотря на многообразие моделей МБ, в каждом из них выделяются следующие специфические признаки: самостоятельное проведение грантовых конкурсов молодыми людьми, руководящими МБ, организация фандрайзинга для ресурсного (чаще всего финансового) обеспечения конкурсов молодежных проектов, а также проявление участниками МБ роли молодежных лидеров в местном сообществе, вовлекая в этот процесс молодежь.

В Пермском крае уже существует практика реализации МБ. Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха»[71] г. Краснокамска включил данную программу в свою деятельность в 2009 году, целью которой ставил выявление и поддержку молодежных инициатив. Это достигалась путем таких направлений деятельности, как ежегодный конкурс молодежных инициатив, разработка и реализация проектов молодежной тематики, образовательные программы, добровольческая деятельность, продвижение молодежи. Первоначально Фонд также привлекал финансовые ресурсы для проведения конкурса мини-грантов для молодежных социально ориентированных проектов. Так за три года было привлечено более 240 000 рублей на поддержку 16 проектов. В современной перспективе данная программа изменила свой курс именно на методическую и ресурсную поддержку проектов, инициируемых молодежью. Также активно проводятся образовательные программы и мероприятия, поддерживается добровольческая деятельность среди молодых людей Краснокамского района. Сотрудники Фонда способствуют продвижению активных молодых людей, лидеров территории: содействие в участии молодых людей на молодежных формах регионального и окружного уровня, подача документов на получение премий и наград (Кобелев М. – премия Президента РФ, Плюснин А. – медаль «Патриот России», благодарственные письма и Почетные грамоты муниципальных образований и Министерств Пермского края).

При прохождении производственной практики в Фонде «Территория успеха» нам было предложено стать координатором данной программы в г. Краснокамске. Так началось проектирование дальнейшего пути развития данной программы в Краснокамском районе с нашим участием. Вместе с этим возникла идея создания МБ и в г. Перми. Предложение стать оператором проекта МБ в г. Перми приняла некоммерческая организация – АНО «Молодежный Эксперт». Ее деятельность реализуется в образовательных, консультационных, организаторских направлениях, что обеспечит качественный подход к развитию участников проекта, формированию их компетенций в сфере проектирования, позиционирования, предоставлению возможностей расширения «зоны» профессионального участия.

Учитывая имеющуюся по деятельности МБ информацию, мы разработали проект, который будет воспроизводить специфические черты МБ Тольятти, но и привнесет некоторые новшества, учитывать региональные и другие особенности при реализации. Паспорт проекта представлен в Приложении 6. Акцентируем внимание лишь на некоторых деталях проекта.

Основной целью проекта является содействие выявлению, поддержке и продвижению социально ориентированных молодежных инициатив, проектов и проектных лидеров на территориях Краснокамского муниципального района Пермского края и г. Перми. Для ее достижения были предложены несколько блоков направлений деятельности.

Во-первых, наличие образовательного блока, способствующего повышению навыков проектирования и реализации социально ориентированных проектов. Он реализуется при интеграции проекта «Региональный конвейер молодежных проектов», с использованием технологии федеральных молодежных форумов «Конвейер» для оценки готовых молодежных проектов участников на экспертном событии. Каждый, кто проходит со своим проектом «Конвейер» экспертных оценок и набирает высокий рейтинг, будет рекомендован в качестве кандидата на участие в различных молодежных форумах в составе молодежных делегаций Пермского края, на предоставление поддержки (в конкурсные комиссии, инвесторам, информационным партнерам, органам власти). Таким образом, открываются возможности для включения в новые неформальные образовательные практики (в т.ч. молодежные форумы, проекты).

Во-вторых, создается база молодежных проектов, которые реализуются в г. Перми и Краснокамском районе, и база проектных лидеров, которая позволит заинтересованным акторам социальных процессов обращаться непосредственно к молодежи с целью предложения работы или других для них выгод. Также такие действия позволят набрать команды из заинтересованных людей, вывести проекты на новый, более качественный уровень.

В-третьих, предполагается оказание помощи в информационном продвижении деятельности молодежных проектных лидеров за счет привлечения информационных партнеров. Одним из них является независимый молодежный портал Прикамья «МЕДВЕД»[72]. Тем самым происходит героизация проектных лидерских команд и их действий, значимых для развития своей территории, что приобретает особую ценность в спектре значимости позиционирования и популяризации лидерства в молодежной среде, способствования самоактуализации.

В перспективе мы планируем вывести данный проект на партнерскую поддержку молодежных проектов. Для этого необходима организация встречи членов молодежных проектных команд с представителями органов власти, потенциальными партнерами, спонсорами, наставниками, которые помогут с развитием идей и реализацией проектов на благо своим территориям. Таким образом, задачей первостепенной важности для команды МБ является положительное позиционирование проекта в обществе и популяризация идеи партнерского отношения лиц, принимающих решения в коммерческих структурах, лиц, наделенных властными полномочиями, к молодежным лидерам, чьи проекты и инициативы при соответствующей поддержке и возможностях партнерства несут существенный вклад в развитие города, края, и даже страны.

Таким образом, мы постарались учесть выделенные в первой главе нашей работы особенности молодежного лидерства и учесть их при разработке направлений деятельности проекта «Молодежный Банк проектов». Нашей целью является реализация механизма «социальный лифт», который позволит участникам проекта стать востребованными субъектами социума и успешно интегрироваться в различные общественные структуры.

Итак, развитие молодежного лидерства в России присутствует, развивается и поддерживается государственными структурами (например, Росмолодежь). Рассмотренные практики развития лидерства подтверждают идеи того, что молодежь должна быть признана полноправным субъектом реализации ГМП. На этом был основан и разработанный нами проект «Молодежный Банк проектов».

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема лидерства остается малоизученной, но, в то же время, актуальной для современных исследователей. В нашей работе представлен анализ теоретических подходов к определению феномена лидерства, традиционных концепций и недавно появившихся теорий лидерства.

В ходе нашего исследования внимание было уделено различным проявлениям лидерства, в зависимости от сферы реализации: экономической, политической и социальной, разграничению понятия лидерства с другими понятиями, с которыми оно отождествляется – управление, руководство и менеджмент. Нами был сделан вывод, что особую ценность для развития социальной действительности представляет социальное лидерство. Оно должно присутствовать во всех проявлениях, как в общественной деятельности, так и в деятельности бизнес-структур, политической сфере. Это обеспечит стабильность протекающих процессов в обществе, даст импульс развитию не только субъекту лидерства, но и тех, кого охватывает своим влиянием данная личность. Социальное лидерство – это потенциальный источник развития общества, его позитивных преобразований. Именно в социально ориентированном контексте мы рассматривали и феномен молодежного лидерства.

Исходя из анализа представленных теорий лидерства, нами было выявлено несколько сущностных черт данного феномена. Они же легли в основу формулировки специфических особенностей молодежного лидерства с учетом объективных характеристик молодежного возраста. Молодежное лидерство рассматривалось не как сформированное качество, а как формирующаяся компетенция, потенциал личности. Поэтому важной задачей при реализации различных программ и проектов, целевой аудиторией которых является молодежь, является обеспечение образовательной практики, условий обретения субъектности, самоидентификации, расширения «зон» профессионального участия, при наличии наставника, куратора или фасилитатора, которые могут направлять развитие молодого человека в нужное русло, способствовать успешной социализации. Также не стоит забывать о подготовке инфраструктуры встраивания молодежных лидеров в социальные структуры общества. Это становится возможным при реализации механизма «социальный лифт», предполагающего смену позиций в социальной иерархии посредством социальной мобильности.

Сформулированные особенности молодежного лидерства необходимо учитывать при разработке и реализации программ и проектов, направленных на развитие молодых людей, как лидеров территории, проектных лидеров. Так, во второй главе курсовой работы мы постарались представить практики, которые способствуют развитию молодежного лидерства. Было выявлено, что мероприятия, проводимые в рамках ГМП и специальных молодежных программ, направлены на формирование молодежных лидеров и проектных команд, которые несут социально значимый эффект для своей территории, реализуя социально ориентированные инициативы.

На основе анализа теории и практики мы постарались представить основные характеристики и особенности молодежного лидерства в разработанном проекте «Молодежный банк проектов», который начал свою реализацию. Проект был заявлен на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016» на направление «Малая Родина – большие возможности».

Дальнейшее наше исследование будет связано как с реализацией заявленного проекта, так и с дальнейшим углублением в тематику молодежного лидерства. Особое внимание в Выпускной квалификационной работе мы уделим «социальному лифту», как механизму встраивания молодежных лидеров в структуры общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 29 нояб. 2014 г. № 2403-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы [Электронный ресурс]: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 дек. 2014 г. № 943. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Доступ Российская газета - Федеральный выпуск №6818 (247).

4. Ашин, Г. К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. / Г. К. Ашин. – Москва: Мысль, 1978. – 136 с.

5. Ашин, Г. К. Современные теории элиты: исторический очерк / Г. К. Ашин. – Москва: Международные отношения, 1985. – 256 с.

6. Баранова, Т.С. Региональный конвейер молодежных проектов Пермского края / Т.С. Баранова. // Инновационные подходы к работе с молодежью. Сборник материалов. – 2014. – С. 14 – 17.

7. Беспалов, Д. В. Динамика лидерства в группах различной организованности / Д. В. Беспалов, Н. В. Набасова // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – № 1.

8. Бутырина, М. В. Политология: Учебно-методическое пособие / М. В.Бутырина. – Иваново: Иван. гос. энергет. ун-т, 2007. – 252 с.

9. Васильев, В. К. Феноменология лидерства / В. Ю. Большаков. // Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций –Санкт-Петербург: Изд-во С. Петербургского ун-та,2000. – 544 с.

10. Жирина, М. В. Особенности реформирования системы российского высшего образования на современном этапе: автореф. дис. кан. соц. наук / М. В. Жирина. – Москва, 2015. – 26 с.

11. Ильинский, И. М. Молодежь как будущее России в категориях войны / И. М. Ильинский // Знание. Понимание. Умение. 2005. – №3. – С. 17

12. Калигин, Н. А. Принципы организационного управления / Н. А. Калигин. – Москва: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

13. Котрухова, Р. И. Эффективное лидерство и развитие лидерского потенциала современной молодежи / Р. И. Котрухова // Вестник Челябинского государственного университета – Челябинск: Издательский центр ЧГУ, 2009. № 14. – С. 54 – 58

14. Луков, Вал. А. Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений : науч. монография / Вал. А. Луков. – Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. – 718 с.

15. Малышев, В. А. Социальные лифты в жизни российской молодежи: автореф. дис. кан. соц. наук / В. А. Малышев. – Москва, 2012. – 10 с.

16. Меньшикова, К.В. Опыт развития лидерства в молодежной среде Великобритании / К.В. Меньшикова / Курсовая работа. – Пермь, 2015.

17. Ольшанский, Д. В. Основные теории лидерства / Д. В. Ольшанский. // Политическая психология – Москва: «Деловая книга», 2002. – 143с.

18. Парыгин, Б. Д. Руководство и лидерство / Б. Д. Парыгин. – Санкт-Петербург: Лениздат, 1973. - 302 с.

19. Петушков, С. А. Методические указания для самостоятельной работы по курсу политологии для студентов дневного и вечернего отделений / С. А. Петушков. – Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2003. – 58 с.

20. Скрипкин А. Женщина-diabla в мечах о правильном будущем / А. Скрипкин // Компаньон magazine. – Компаньон, 2014. – № 3. – С. 14– 19

21. Филонович, С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. / С. Р. Филонович. – Mосква: «ИНФРА-М», 1999. – 328 с.

22. Филонович, С. Р. Теории лидерства в менеджменте / С. Р. Филонович // Российский журнал менеджмента. 2003. – № 2. – С. 3 – 24.

23. Хлебникова, Н. В. Общественные инициативы в медиапространстве гражданской журналистики: автореф. дис. кан. филол. наук / Н. В. Хлебникова. – Москва, 2005. – 25 с.

24. Цирульников, Б. А. Как создать Молодежный Банк идей / Б. А. Цирульников, С. Н. Чапарина. // Методические рекомендации. – 2015. – 66 с.

25. Цирульников, Б. А. Практика деятельности Молодежных Банков / Б. А. Цирульников, С. Н. Чапарина. // Будущее – в твоих руках! Опыт сотрудничества бизнеса, НКО и государства по вовлечению молодежи в социальную и экономическую жизнь. – Москва: Издательство «Проект Форте». – 2009. – С. 60, С. 41 – 44.

26. Bass, B. Leadership, Psychology and Organizational Behavior / B. Bass. – N.Y. 1960.

27. Gibb, C. Leadership / C. Gibb. // Handbook of Social Psychology. Cambridge, Mass. – 1954.

28. Girl, G. Noam New Directions for Youth Development No.109 // Girl G. Noam, Editor-in-Chief, Spring 2006. – 1– 2, 9– 10 с.

29. Goleman, D. Emotional Intelligence. Bantam Books / D. Goleman. – N. Y. 1995.

30. Morris, D., The problem of Leadership: An Interdisciplinary Approach / D. Morris, M. Seeman // American Journal of Sociology. – 1950. – № 56. – 149-155 PP.

31. Sliartle, С. Executive Performance and Leadership. Englewood Cliffs / С. Sliartle. – N.J., 1956.

32. Банк молодёжный – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tlt.molbank.ru/

33. Баранова, Т.С. Команда РОСПАТРИОТЦЕНТРА встретилась с молодежью в Пермском классическом университете / Т.С. Баранова // Молодежный портал «МЕДВЕД». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tymolod59.ru/

34. Бессонова, А. В Татарстане реализуется госпрограмма «Стратегическое управление талантами в РТ на период с 2015 года по 2020 год» / А. Бессонова // Газета Dialy – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gazetadaily.ru/12/04/v-tatarstane-realizuetsya-gosprogramma-strategicheskoe-upravlenie-talantami-v-rt-na-period-s-2015-goda-po-2020-god/

35. Кадровый клуб Университета Талантов // Университет Талантов – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://utalents.ru/products/kadrovyy-klub-universiteta-talantov

36. Конкурс «кооперация талантов» // Университет Талантов – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://utalents.ru/event/konkurs-kooperatsiya-talantov

37. «Медвед» (Молодёжные единые ведомости) молодёжи – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tymolod59.ru/2713

38. Молодежный банк Тольятти // Фонд Тольятти – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fondtol.ru/molodezhnyy-bank-tolyatti/

39. Молодёжный кадровый резерв Пермского края – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mkr.zsperm.ru/м

40. Огарев, А. А. Лидер и лидерство в менеджменте // StudFiles [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/4078645/

41. Понятие лидер и лидерство. Его виды и функции. // StudFiles Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3961064/

42. Росмолодёжь – Федеральное агентство по делам молодёжи – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fadm.gov.ru/agency/structure

43. Роспатриот – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://роспатриотцентр.рф/working/directions/13

44. Университет Талантов – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://utalents.ru/event/olimpiada-nastavnikov

45. Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://permfond.ru/

46. Форум «Открытие талантов» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forum2015.utalents.ru/award

47. Шинкевич, О. К. Курс лекций по дисциплине «Основы менеджмента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://freebooks.site/menedjment-uchebnik/kurs-lektsiy-osnovy-menedjmenta.html

48. Яковлева, Е. А. Будьте готовы // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rg.ru/2015/11/12/organizazia.html

49. Ассоциация CareerBirds – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://careerbirds.com/

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Таблица 1.

Отличительные характеристики лидера и руководителя, приведенные О.К. Шинкевичем[73]. (В таблице существует опечатка: в пункте «где распространяется» положения представлены наоборот. Лидерство – неформальные организации, руководство – в формальных организациях).

[1] Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений : науч. монография / под общ. ред. Вал. А. Лукова. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. — 718 с.

[2] Котрухова, Р. И. статья Эффективное лидерство и развитие лидерского потенциала современной молодежи / Р. И. Котрухова // Вестник Челябинского государственного университета №14(152). Специальный выпуск. – Издательский центр ЧГУ, 2009. – С. 54 – 58.

[3] Электронный ресурс: http://rg.ru/2015/10/31/deti-dok.html

[4] Яковлева, Е.А. Статья «Будьте готовы» для Российской газеты. Неделя №6827 // Электронный ресурс: http://rg.ru/2015/11/12/organizazia.html

[5] Электронный ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/3961064/

[6] Парыгин, Б. Д. Руководство и лидерство // Руководство и лидерство: Опыт социально-психологического исследования. Л.: Лениздат, 1973, с. 302.

[7] Калигин, Н. А. Принципы организационного управления. – М., 2003. – С. 202–203.

[8] Васильев, В. К. «Феноменология лидерства» / Книга В. Ю. Большаков. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Раздел «Определение сущности и компонентов лидерства», 2000 г. // Электронный ресурс: http://texts.news/politiki-sotsiologiya/obschestvo-politika-sovremennyie-issledovaniya.html

[9] Васильев, В. К. «Феноменология лидерства» / Книга В. Ю. Большаков. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Раздел «Определение сущности и компонентов лидерства», 2000 г. // Электронный ресурс: http://texts.news/politiki-sotsiologiya/obschestvo-politika-sovremennyie-issledovaniya.html

[10] Ашин, Г. К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. М.: Мысль, 1978 г.

[11] Бутырина, М.В. Политология: Учебно-методическое пособие, 2007 г. // Электронный ресурс: http://freebooks.site/teoriya-politiki-uchebnik/politologiya-uchebno-metodicheskoe-posobie.html

[12] Ашин, Г. К. «Современные теории элиты: исторический очерк» — М.: Международные отношения, 1985 г., 256 с. // Электронный ресурс: http://marxist.clan.su/_ld/0/23_sovremenye_teor.pdf

[13] Ашин, Г. К. «Современные теории элиты: исторический очерк» — М.: Международные отношения, 1985 г., 256 с. // Электронный ресурс: http://marxist.clan.su/_ld/0/23_sovremenye_teor.pdf

[14] Шинкевич, О.К. Курс лекций по дисциплине «Основы менеджмента». Раздел «Лидер и лидерство. Концепции лидерства», 2008 // Электронный ресурс: http://freebooks.site/menedjment-uchebnik/kurs-lektsiy-osnovy-menedjmenta.html

[15] Огарев, А.А. «Теория управления организацией». Тема 18 «Лидер и лидерство в менеджменте» – Учебник, 2005 г. // Электронный ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/4078645/

[16] Шинкевич, О.К. Курс лекций по дисциплине «Основы менеджмента». Раздел «Руководитель и менеджмент», 2008 // Электронный ресурс: http://freebooks.site/menedjment-uchebnik/kurs-lektsiy-osnovy-menedjmenta.html

[17] Филонович, С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. — M.: «ИНФРА-М», 1999.- 328с.

[18] Бутырина, М.В. Политология: Учебно-методическое пособие, 2007 г. // Электронный ресурс: http://freebooks.site/uchebnik-teoriya-politiki/ponyatie-politicheskogo-liderstva.html

[19] Петушков, С.А. Методические указания для самостоятельной работы по курсу политологии для студентов дневного и вечернего отделений. СПб., СПбГУЭФ, 2003.- 58 с. // Электронный ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/514836/

[20] Bass B. Leadership, Psychology and Organizational Behavior. N.Y., 1960 г.

[21] Gibb C. Leadership // Handbook of Social Psychology. Cambridge, Mass., 1954 г.

[22] Morris Д., Seeman M. The problem of Leadership: An Interdisciplinary Approach // American Journal of Sociology. 1950. N 56. PP. 149-155

[23] Sliartle С. Executive Performance and Leadership. Englewood Cliffs, N.J., 1956 г.

[24] Васильев, В. К. «Феноменология лидерства» / Книга В. Ю. Большаков. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Раздел «Определение сущности и компонентов лидерства», 2000 г. // Электронный ресурс: http://texts.news/politiki-sotsiologiya/obschestvo-politika-sovremennyie-issledovaniya.html

[25] Филонович, С. Р. Теории лидерства в менеджменте / С. Р. Филонович. // Российский журнал менеджмента, 2003. – № 2. – С. 3 – 24.

[26] Васильев, В. К. «Феноменология лидерства» / Книга В. Ю. Большаков. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Раздел «Определение сущности и компонентов лидерства», 2000 г. // Электронный ресурс: http://texts.news/politiki-sotsiologiya/obschestvo-politika-sovremennyie-issledovaniya.html

[27] Васильев, В. К. «Феноменология лидерства» / Книга В. Ю. Большаков. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций. Раздел «Определение сущности и компонентов лидерства», 2000 г. // Электронный ресурс: http://texts.news/politiki-sotsiologiya/obschestvo-politika-sovremennyie-issledovaniya.html