ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ТУРГЕНЕВА»

Медицинский институт

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин

Дисциплина «Лучевая диагностика»

Реферат на тему:

«Лучевая диагностика нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы»

Выполнил:

студент 3 курса 12 группы

специальность «Лечебное дело»

Бирюков А. С.

Преподаватель:

Сотникова Т. А.

ОРЁЛ 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

................................................................................

.................

3

1. История изучения .............................................................................. 4

2. Разновидности опухолей .................................................................. 5

3. Клинические проявления ........................…..................................... 6

4. Лучевая диагностика ......................................................................... 9

Заключение ................................................................................

.............

12

Приложение ................................................................................

............

13

Список литературы ................................................................................

14

Статистика последних лет свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости и смертности от рака поджелудочной железы. Наибольшее распространение он получил в индустриально развитых странах: в США за последние 50 лет заболеваемость раком поджелудочной железы возросла более чем в 3 раза по частоте и достигает уровня 9,0 на 100 000 населения, он является третьей по частоте патологией среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта (10%), занимает 4-е место в структуре причин смерти онкологических больных. В структуре всех заболеваний поджелудочной железы рак составляет около 20%.

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы (НЭО ПЖ) относятся к достаточно редким новообразованиям. Однако за последние годы отмечается увеличение частоты их выявления, которая по данным эпидемиологических исследований зарубежных авторов составляет 1-6 на 1 млн населения в год. Примерно такое же, а по данным некоторых 12 авторов существенно большее, число НЭО ПЖ обнаруживается случайно на аутопсии. Ряд авторов, признавая факт увеличения частоты НЭО ПЖ, считают, что эпидемиология этих опухолей требует тщательного анализа, поскольку их диагностику затрудняют отсутствие единой классификации, а частота выявления существенно зависит от выраженности клинических симптомов и возможности использования иммуногистохимического метода.

В большинстве работ, отражающих гендерно-демографические аспекты НЭО ПЖ, отмечено преобладание больных женского пола. Чаще всего опухоли выявляются на 3-6 десятилетиях жизни. Дети болеют значительно реже, при этом НЭО ПЖ у детей и у взрослых до 30 лет в подавляющем большинстве случаев развиваются в рамках синдрома множественной эндокринной неоплазии I типа.

Важным является наиболее раннее выявление патологии и своевременно начатое лечение, которое хоть как-то облегчит состояние больного и продлит жизнь. Поэтому проблема диагностики нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы является наиболее актуальной в современное время.

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

История изучения НЭО ПЖ начинается с конца 19 века, когда Л. Бард и А. Пик предположили, что эндокринные клетки поджелудочной железы, описанные в 1869 году П. Лангергансом, склонны к метаплазии.

В 1902 году их гипотеза получила подтверждение в работе Дж. Николлс, который на аутопсии обнаружил опухоль из островковых клеток поджелудочной железы.

Первое описание опухоли из островковых клеток поджелудочной железы у больного с приступами гипогликемии было представлено в 1926 году Р. Уилдером.

В 1942 году группа дерматологов во главе с Л. Беккером описали больного с дерматитом, не поддающимся обычной терапии, которому сопутствовали диабет, анемия, прогрессирующее снижение массы тела и опухоль поджелудочной железы.

В 1955 году Р. Золлингер и Э. Эллисон представили описание двух пациентов с язвенным поражением желудка и тонкой кишки, высокой кислотностью желудочного сока и опухолью поджелудочной железы.

В 1957 году Н. Прист и У. Александер сообщили о пациенте, умершем от неукротимой диареи, гипокалиемии и ахлоргидрии, на вскрытии которого была обнаружена опухоль поджелудочной железы.

Наконец, соматостатинома поджелудочной железы была описана А. Ганда и его коллегами только в 1977 году.

2. РАЗНОВИДНОСТИ ОПУХОЛЕЙ

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы относятся к группе нейроэндокринных опухолей — специфических новообразований, развивающихся из особых (нейроэндокринных) клеток. Нейроэндокринные клетки присутствуют в различных отделах тела, в том числе, в желудке, кишечнике и поджелудочной железе. Их характерной особенностью является способность к секреции гормонов. Точные причины возникновения нейроэндокринных опухолей неизвестны. Считается, что в их развитии играют роль генетические мутации, нарушающие регуляцию роста нейроэндокринных клеток. Ранняя диагностика нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы представляет существенную трудность, так как они часто прогрессируют медленными темпами и на начальных стадиях не обладают выраженной симптоматикой. Однако в последние годы разработан ряд технологий, позволяющих обнаруживать нейроэндокринные опухоли и проводить их эффективное лечение. В клинике процесс обследования пациентов с подозрением на нейроэндокринные опухоли включает в себя лабораторные анализы, инструментальные исследования и при необходимости генетическое тестирование.

В зависимости от способности продуцировать гормоны в том или ином количестве НЭО делятся на следующие виды:

· гормонально-активные – опухоль, как и нейроэндокринная клетка, продолжает выделять гормоны, количество таких опухолей составляет около 80% всех НЭО;

· гормонально-неактивные – встречается гораздо реже, их выявление вызывает значительные сложности;

· нефункционирующие – продуцирует гормональную компоненту, но не проявляет себя типичными эндокринными синдромами;

· функционирующие – выбрасывает в кровь повышенное содержание гормонов, обнаруживается на более ранних стадиях, спровоцировать выброс может стресс, биопсия или анестезия.

Среди наиболее распространенных нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы выделяют:

- Инсулиномы

- Гастриномы

- Глюкагономы

- ВИПомы

- Соматостатиномы

- ППомы

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Симптомы заболевания обусловлены тем, в каком именно отделе локализуется опухоль поджелудочной железы, и является ли она функционально активной (гормоносекретирующей).

Инсулинома

Для инсулиномы характерны клинические проявления в виде гипогликемической болезни. Ее типичные симптомы характеризуются триадой Уиппла, описанной в 1944 г.: а) развитие приступов спонтанной гипогликемии с потерей сознания натощак или после физической нагрузки; б) снижение содержания сахара крови (ниже 2,2 ммоль/л) во время приступа; в) быстрое купирование приступа внутривенным введением глюкозы или пероральным приемом сахара.

Недостаточное снабжение мозга глюкозой сопровождается нейрогликопенической симптоматикой: двоением в глазах, нарушениями сознания, дезориентацией в пространстве и времени, нарушениями речи, эпилептиформными приступами, головной болью, головокружением. У большинства больных определяется слабость, неадекватное поведение, сонливость, раздражительность, нарушения памяти, снижение остроты зрения, парестезии, в тяжелых случаях вплоть до судорог и комы. Тремор, тахикардия, повышенная потливость, беспокойство и бледность обусловлены избыточной секрецией катехоламинов и раздражением вегетативной нервной системы. Примерно у 70% пациентов наблюдается увеличение массы тела, вплоть до развития ожирения, обусловленное постоянным чувством голода и необходимостью частого приема пищи. Все перечисленные симптомы встречаются в различных комбинациях у больных с частотой от 25% до 90%.

Вначале они носят интермиттирующий характер, но с течением времени гипогликемические состояния становятся ежедневными.

Гастринома (синдром Золлингера-Эллисона)

Гастринома клинически проявляется развитием синдрома Золлингера - Эллисона (СЗЭ), обусловленного выраженной гиперсекрецией соляной кислоты, значительным повышением дебита желудочной и панкреатической секреции, а на более поздних стадиях развития заболевания - метастатическим поражением отдаленных органов [4]. У 90% больных выявляется язвенное поражение верхних отделов пищеварительного тракта, причем, наиболее часто язва локализуется в двенадцатиперстной кишке и гораздо реже в желудке, а также могут наблюдаться «низкие» постбульбарные язвы двенадцатиперстной кишки. Наряду с основным симптомом - пептической болью в эпигастрии, примерно более чем у половины больных отмечаются различные диспепсические расстройства, одним из которых является рвота большим объемом желудочного содержимого на высоте болей (даже при отсутствии сужения пилоробульбарной зоны), возникающая за счет выраженного увеличения продукции желудочного сока. Довольно часто также наблюдается жжение за грудиной вследствие рефлюкс-эзофагита.

Характерным признаком для СЗЭ является диарея, которая наблюдается у 30-65% больных, а у 10-20% пациентов диарея является ведущим клиническим симптомом, иногда сочетаясь с умеренно выраженными диспепсическими расстройствами при отсутствии болей в животе. Диарея может быть как постоянной, так и интермиттирующей. В тяжелых случаях она может приводить к быстрому истощению больного с развитием выраженных водно-электролитных нарушений и существенным сдвигам кислотоосновного баланса организма (гиповолемия, гипокалиемия, гипонатриемия, метаболический ацидоз). Возникновение диареи при СЗЭ объясняется попаданием в просвет кишечника большого объема желудочного сока с высокой концентрацией хлористоводородной кислоты, а также усилением перистальтической активности желудка и тонкой кишки.

Более чем у половины пациентов развиваются тяжелые хирургические осложнения язв верхних отделов пищеварительного тракта (в части случаев это и является манифестацией заболевания), среди которых наиболее часто наблюдаются профузное желудочно-кишечное кровотечение и перфорация. Также нередко выявляют пенетрацию язвы в окружающие органы и ткани, реже формируется рубцовый стеноз двенадцатиперстной кишки.

Еще одной важной чертой клинического течения заболевания является быстрый рецидив язвы после оперативного лечения, которое, как предполагалось ранее, выполняли по поводу истинной язвенной болезни. Рецидивные язвы неизбежно появляются после любого вида хирургического вмешательства, будь то органосохраняюшие операции с различными типами ваготомии или резекция желудка.

Характерным для СЗЭ является устойчивость к проводимому стандартному противоязвенному лечению. Лишь применение современных мощных антисекреторных препаратов в довольно высоких дозировках позволяет купировать болевой синдром. Вместе с тем необходимо отметить, что пептические боли довольно быстро возобновляются при отмене медикаментозного лечения.

Глюкагонома

Эти опухоли вырабатывают глюкагон, гормон, который повышает уровень глюкозы в крови. Воздействие глюкагона может повысить уровень сахара в крови и в результате вызвать диабет. У пациентов также может отмечаться диарея, потеря веса, недоедание. Проблемы с питанием могут привести к таким симптомам как раздражение языка и уголков рта (они известны как глоссит и угловой хейлоз соответственно). Большинство этих симптомов средней тяжести и чаще всего вызваны другими причинами, не связанными с раком. Симптом, с которым большинство больных глюкагономой обращаются к врачу, это красная сыпь, которая вызывает отеки и волдыри. Эта сыпь может перемещаться с одного места на коже на другое. Это называется некролитической мигрирующей эритемой и является наиболее отличительной чертой глюкагономы. Большинство этих опухолей злокачественны.

Випома (синдром Вернера-Моррисона)

Эти опухоли секретируют ВИП — вазоактивный интестинальный пептид. Избыточная секреция ВИП стимулирует выведение из организма через кишечник жидкости и электролитов. У пациента отмечается гипокалемия (низкая концентрация калия в периферической крови), водянистая диарея, тошнота и рвота, сильная слабость, судороги. Болезнь протекает с периодами ремиссий (временных облегчений) и рецидивов.

ППомы

Эти опухоли вырабатывают полипептиды поджелудочной железы, которые помогают регулировать как работу экзокринной, так и эндокринной части поджелудочной железы. Большинство ППом злокачественны и вызывают проблемы, включающие боль в животе и увеличение печени. У некоторых пациентов наблюдается также водянистая диарея.

4. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Один из широко используемых методов выявления неоплазии эндокринной опухоли (НЭО) – ультразвуковое исследование (УЗИ), однако диагностические возможности значительно ограничены необходимостью в большинстве случаев выявлять основной очаг и его метастазы размером менее 2 см, а нередко и до 5–10 мм. Вследствие этого чувствительность метода в зависимости от объема опухоли и квалификации специалиста, проводящего исследование, колеблется от 30% до 70%. Несмотря на это при определенном опыте специалиста по ультразвуковой диагностике выявить первичное новообразование и его мелкие метастазы удается у 40–60% больных даже без проведения специальной выборки. Для повышения специфичности и чувствительности выявления опухоли пациенты перед исследованием должны выпить воду с целью наполнения желудка. Чувствительность УЗИ в обнаружении гиперваскулярных НЭО при использовании дуплексного сканирования повышается до 94%.

Инсулинома при УЗИ, как правило, имеет четкий контур, округлую или овальную форму, неоднородную гипоэхогенную структуру без выраженной капсулы. Однако аналогичную ультразвуковую картину могут иметь и другие НЭО ПЖ. По данным Н.М. Кузина и А.В. Егорова чувствительность УЗИ при диагностике инсулином – 34,3%, а специфичность метода – 41,7%. При локализации инсулиномы в головке и хвосте ПЖ чувствительность УЗИ снижается соответственно до 26,4% и 26,2%, в то время как при локализации опухоли в теле ее удается выявить в 50,4% наблюдений. Это связано с затруднением осмотра данных отделов органа. В первом случае – из-за наложения петли двенадцатиперстной кишки с воздухом и жидкостью, а во втором – близким прилежанием селезенки и селезеночного угла ободочной кишки. При дуплексном сканировании в структуре новообразования регистрируются артерии с коллатеральным типом кровотока.

При диагностике гастриномы чувствительность УЗИ невелика – в среднем не более 20–30%. При этом опухоли диаметром менее 1 см выявляют лишь у единичных больных, от 1 до 3 см – в 15% случаев, более 3 см – у подавляющего большинства пациентов. По сравнению с инсулиномой, гастринома имеет более низкую эхоплотность и менее четкие контуры. Важна роль УЗИ в выявлении метастатического поражения парапанкреатических лимфатических узлов и печени у больных со злокачественной гастриномой.

Глюкагоному обнаруживают уже при ее достаточно больших размерах, вследствие чего чувствительность ее выявления по данным УЗИ – 98%, а специфичность – 97%. Структура ее при этом имеет неоднородную пониженную эхоплотность.

При диагностике випомы УЗИ информативно, особенно учитывая, что при выявлении ее размеры обычно уже довольно большие. Чувствительность УЗИ при этом – 45–50%, а специфичность – 94–97%. Эта опухоль в ультразвуковом изображении имеет достаточно четкие и ровные контуры и неоднородную эхоплотность.

При проведении УЗИ для диагностики таких редких форм НЭО, как серотонинома, соматостатинома и ППома, может определяться неоднородное по структуре образование как с четкими, так и с нечеткими контурами, пониженной эхоплотности. При такой визуализации целесообразно использовать трехмерную реконструкцию ультразвукового изображения, которая дает возможность более четко дифференцировать НЭО от ткани ПЖ.

Для улучшения результатов послеоперационной ревизии обязательным стало применение интраоперационного УЗИ (ИОУЗИ), которое позволяет выявить НЭО и другие интрапанкреатические опухоли, а также их метастазы в 95–100% случаев. Этот метод исследования помогает не только определить локализацию новообразования, но и выбрать оптимальный метод оперативного вмешательства и доступ к ней при ее энуклеации. Для лучшей визуализации образований ПЖ Н.М. Кузин и А.В. Егоров предлагают вводить в верхний этаж брюшной полости до 400 мл изотонического раствора хлорида натрия и осматривать ПЖ через слой жидкости, что значительно повышает акустическую проводимость и разрешающую способность метода. Для топической диагностики образований ПЖ ИОУЗИ проводят не обособленно, а с учетом состояния этого органа. Полноценное проведение такого исследования возможно только после мобилизации ПЖ и в сочетании с ее пальпацией. При этом иногда выявляют и не определенные таким способом опухоли, и те, которые не диагностировали при пальпации. Также при ИОУЗИ обнаруживают и новообразования, которые не визуализируются при трансабдоминальном исследовании. Это объясняется тем, что часть опухолей имеет пониженную эхоплотность. В этом случае НЭО проще диагностировать при трансабдоминальном УЗИ. В некоторых случаях эхоплотность опухоли лишь незначительно отличается от неизмененной ткани ПЖ. Она может иметь нечеткие контуры, что затрудняет ее трансабдоминальную дифференциацию. Еще один положительный момент применения ИОУЗИ – обнаружение множественных новообразований. Это исследование позволяет выявить все опухоли, в том числе и те (мелкие), которые не были определены до операции.

К неинвазивным методам диагностики, несущим лучевую нагрузку, прежде всего, относится компьютерная томография (КТ). В настоящее время для выявления очаговых образований поджелудочной железы применяется КТ только с внутривенным усилением. Этот способ диагностики позволяет локализовать до 45-70% всех НЭО гепатопанкреатодуоденальной области и их метастазов. Нами использовались все варианты КТ, начиная от обычной (без внутривенного усиления) до мультиспиральной КТ. Наибольшие диагностические возможности отмечены у мультиспиральной КТ (чувствительность в зависимости от вида НЭО - 58-82%).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяется в целях диагностики НЭО довольно давно, однако она не получила для этой цели широкого распространения. Это связано с высокой стоимостью метода и его диагностическими возможностями, не превосходящими таковые у УЗИ и КТ. Большинство авторов, обследовавших всех пациентов без проведения специальной выборки, приводят данные о чувствительности МРТ - 55-90%. Необходимо отметить, что диагностические возможности и КТ, и МРТ значительно снижаются при необходимости выявить локализацию множественных гастрином и инсулином. В нашей клинике было выполнено более 50 МРТ-исследований при НЭО этой локализации и чувствительность метода не превышала 40-60%.

Сцинтиграфия с аналогами соматостатина, меченными In-111 (CCP), для диагностики НЭО применяется уже более 30 лет и в настоящее время является обязательной при проведении диагностического поиска в большинстве стран мира. Суть метода заключается в том, что НЭО в той или иной степени содержат различные типы соматостатиновых рецепторов и при введении аналогов соматостатина, меченных индием-111, происходит их накопление в опухоли. Чувствительность метода довольно высока, составляя в среднем 60-85%, и не зависит от размера очага, позволяя выявить НЭО до 5 мм в диаметре и их отдаленные метастазы. Диагностические возможности ССР зависят от количества соматостатиновых рецепторов в опухоли: так, при глюкагономе и ВИПоме удается определить первичную опухоль почти в 90% наблюдений. В случае гастриномы практически всегда выявляются отдаленные метастазы и в 50-60% наблюдений множественные опухоли внепанкреатической локализации, неопределяющиеся другими методами исследования, однако, и в этой ситуации до 30% гастрином впоследствии определяются только на операции. Наименьшая чувствительность СРР, не превышающая 50%, получена при топической диагностике инсулином.

Кроме топической диагностики НЭО и ее метастазов, СРР может применяться для дифференциальной диагностики с метастазами аденокарциномы, заменяя чрескожно-чреспеченочную биопсию. Для этой цели также возможно проводить исследование уровня неспецифических маркеров НЭО в периферической крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Морфологическая верификация нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы представляет большие трудности. Поэтому при диагностировании опухоли часто недостаточно применения одного метода лучевой диагностики. Только комплексное обследование с использованием всего современного диагностического арсенала, включая определение опухолевых маркеров, может позволить установить правильный диагноз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1: Чувствительность методов топической диагностики НЭО

|

Метод диагностики |

Чувствительность |

|

УЗИ |

25-60% |

|

ЭУЗИ |

80-95% |

|

КТ с в/в контрастированием |

30-82% |

|

МРТ |

30-75% |

|

ССР |

58-92% |

|

Ангиография |

62-85% |

|

АСЗК |

90-100% |

|

ЧЧЗКВ |

85-100% |

|

Комбинация дооперационных методов диагностики |

80-100% |

|

Интраоперационная пальпация |

75-90% |

|

ИОУЗИ+эндоскопическая трансиллюминация |

95-100% |

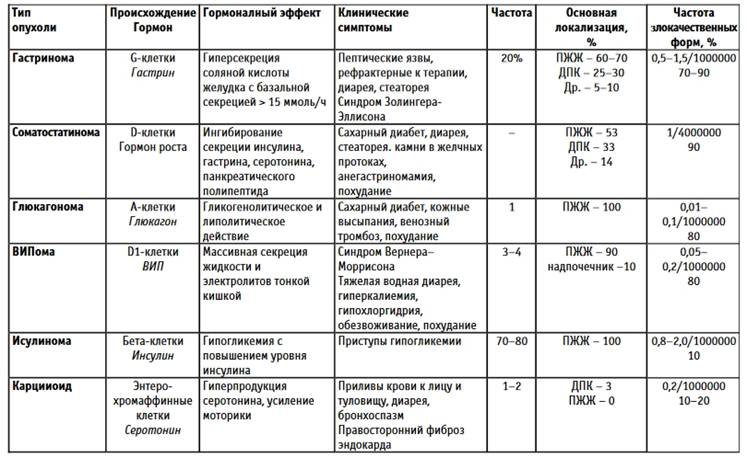

Приложение 2: Общая характеристика НЭО

Приложение 2: Общая характеристика НЭО

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров А.В. «Топическая диагностика и выбор метода хирургического лечения органического гиперинсулинизма» - М. 1997.

2. Егоров А.В., Кузин Н.М., Ветшев П.С. и др. «Спорные и нерешенные вопросы диагностики и лечения гормонопродуцирующих нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы // Хирургия.» - 2005. - № 9. - С. 19-24.

3. Кузин Н.М., Егоров А.В., Казанцева ИА. и др. «Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Руководство для врачей.» - М., 2001.

4. Кузин Н.М., Егоров А.В., Кондрашин С.А. и др. «Диагностика и лечение гастринпродуцирующих опухолей поджелудочной железы // Клин. мед.» - 2002. - № 3. - P. 71-76.

5. Блохин Н.Н., Итин А.Б., Клименков А.А. «Рак поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей.» - М.: Медицина, 1982.

6. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. «Компьютерная томография в клинической диагностике.» - М. Медицина, 1995.

7. Гарин А.М., Базин И.С. «Злокачественные опухоли пищеварительной системы.» М., 2003; 171–236.

8. Сафиуллин Р.Р. «Роль комплексной лучевой диагностики при новообразованиях поджелудочной железы / Р.Р.Сафиуллин // Тез. докл. научно-практ. конференции молодых ученых.» – Казань, 2004. – С. 85-86.

9. Тодуа Ф.И., Федоров В.Д.,.Кузин М.И. «Компьютерная томография органов брюшной полости.» - М. Медицина, 1991.

10. Л.Д. Линденбратен «Медицинская радиология» -М. 2000.

11. Роберт С. Портер, пер. с англ. под ред. И. И. Дедова «Руководство по медицине. Диагностика и лечение» -М, 2015.

12. Лекции по лучевой диагностике.

13. Статьи из интернета.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)