СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………….

1. Определение нагрузок на провода контактной подвески…………………...

1.1 Исходные данные…………………………………………………………….

1.2 Нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески………….

1.3 Горизонтальная нагрузка на несущий трос от давления ветра……………

1.4 Горизонтальная нагрузка на контактный провод от давления ветра……..

1.5 Результирующая (суммарная) нагрузка на несущий трос…………………

1.6 Вертикальная нагрузка от веса гололеда на несущий трос………………..

1.7 Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод…………

1.8 Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески…………………………………………………………………………..

1.9 Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом………………………………………………………………………….

1.10 Результирующая нагрузка на несущий трос……………………………….

2. Определить максимально допустимых длин пролетов………………………

2.1 Длина пролета………………………………………………………………….

2.2 Средняя длина струны…………………………………………………………

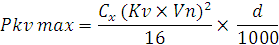

2.3 Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при ветровом их отклонении…………

2.4 Длины пролета…………………………………………………………………

II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………

1. Схема питания и секционирования………………………………………

2. Монтажный план станции…………………………………………………

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………........

Список литературы……………………………………………………………

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня российские железные дороги включают в себя 17 дорог, общая эксплуатационная длина которых совсем недавно составила 86,2 тыс. км. Электрифицированные железные дороги составляют примерно 51% общей протяженности Российских железных дорог, выполняя при этом 84,5% перевозок и обеспечивая большую часть пригородных перевозок пассажиров. Протяженность электрифицированных линий равна 42,9 тыс. км, из них 24,7 тыс. км на переменном токе, что составляет 50,6 % всей длины железнодорожных путей.

Как известно первой тягой, которая применялась на железных дорогах, была паровозная, затем тепловозная. Но вскоре потребность в увеличении грузовых и пассажирских перевозок привела к тому, что встал вопрос об использовании электрической тяги. Решение этого вопроса давала большую перспективу развития железнодорожного транспорта в целом, ведь переход к применению электроэнергии имеет свои положительные стороны:

- отсутствие загрязнения окружающей среды;

- больший коэффициент полезного действия;

- снижение себестоимости.

Электрифицированная железная дорога одновременно решает еще одну важную задачу – осуществляет электроснабжение районов, прилегающих к дороге: промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для сравнения: в 1975 г. нетранспортным потребителям передано 26 млрд. кВт-ч при общем потреблении 48,9 млрд. кВт-ч т.е. более 50 %.

Электрификация железной дороги повышает пропускную способность, надежность работы, сокращает эксплуатационные расходы, позволят сделать железнодорожный транспорт более комфортабельным. На электрифицированных железных дорогах имеется возможность возврата части электроэнергии в контактную сеть при движении поезда на спусках и при торможении.

Электрифицированные железные дорогиотносят к первой категории, поскольку перерыв в их работе приносит значительный ущерб народному хозяйству. Для таких потреблений должно быть использовано питание от двух независимых источников электроэнергии. Таковыми считаются отдельные районные подстанции, разные секции шин одной и той же подстанции районной или тяговой. В соответствии с этими схемами питания тяговых подстанций от энергосистемы на дорогах РФ во всех случаях должна быть такой, чтобы выход из работы одной из районной подстанции или линии передачи не мог бы явится причиной выхода из строя более одной тяговой подстанции.

В общем случае схема питания тяговых подстанций зависит от конфигурации районных сетей, резерва мощности электрических станций и подстанций и их возможностей. При этом, во всех случаях, для большей надежности стремятся иметь схему двустороннего питания тяговых подстанций, или питают подстанцию от одного источника двумя параллельными линиями передачи или одной двухцепной линией.

При двустороннем питании тяговых подстанций от двухцепной линии передачи две цепи линии заводятся только на так называемые опорные тяговые подстанции. Остальные подстанции – промежуточные – получают питание через отпайку, либо включаются в рассечку линии передачи поочередно к разным цепям линии (проходные).

I.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

1. Определение нагрузок на провода контактной подвески

1.1 Исходные данные

Таблица 1

|

На главных путях станции и перегоне |

На боковых путях |

||

|

М - 120 |

БрФ-100 |

ПБСМ-70 |

МФ-85 |

|

d=14 мм |

H = 11.8 мм |

d=11 мм |

H = 10.8 мм |

|

|

А = 12,81 мм |

|

А = 11.76 мм |

|

|

|

||

где d – диаметр несущего троса, м;

– нагрузка собственного веса 1-го

погонного метра контактного провода, мм;

– нагрузка собственного веса 1-го

погонного метра контактного провода, мм;

Н – высота контактного провода, мм;

А – ширина контактного провода, мм;

Ветровой район –II;

Гололедный район –I

Выемка h – 7м

Насыпь – 5м.

Нагрузка от собственного веса несущего троса и контактного провода. В режиме минимальной температуры несущий трос воспринимает только вертикальную нагрузку от собственного веса контактной подвески.

1.2.Вертикальная нагрузка от собственного веса несущего троса и контактного провода:

=

=  +

n

+

n (

( +

+

)

)

где  – нагрузка от собственного веса струн

и зажимов, распределенная по длине пролета, принимаемая равной 0,05 даН/м для

каждого провода;

– нагрузка от собственного веса струн

и зажимов, распределенная по длине пролета, принимаемая равной 0,05 даН/м для

каждого провода;

n -число контактных проводов

а) Вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески на главных путях станции и на перегоне.

= 1.06 + 1,0

= 1.06 + 1,0  (0,89 + 0 05) = 2даН/м

(0,89 + 0 05) = 2даН/м

б) Вертикальная нагрузка от собственного веса проводов контактной подвески на боковых путях станции

= 0,61+ 1,0

= 0,61+ 1,0  (0,76 + 0 05) = 1,42 даН/м

(0,76 + 0 05) = 1,42 даН/м

1.3Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос от давления ветра.В режиме максимального ветра на несущий трос и на контактный провод действуют как вертикальная (на несущий трос), так и горизонтальные нагрузки от давления ветра ( на несущий трос и контактный провод).

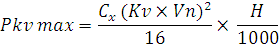

Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий тросопределяется по формуле:

где  – аэродинамический коэффициент

лобового сопротивления несущего троса ветру (табл.№6 МУ = 1,25)

– аэродинамический коэффициент

лобового сопротивления несущего троса ветру (табл.№6 МУ = 1,25)

– нормативная скорость ветра

наибольшей интенсивности, повторяемостью 1 раз в 10 лет, м/с;

– нормативная скорость ветра

наибольшей интенсивности, повторяемостью 1 раз в 10 лет, м/с;

– коэффициент, учитывающий порывистость

местности;

– коэффициент, учитывающий порывистость

местности;

– диаметр несущего троса, мм.

– диаметр несущего троса, мм.

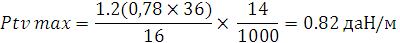

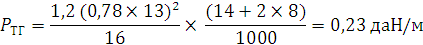

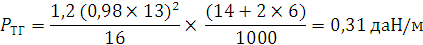

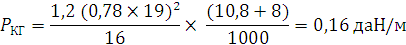

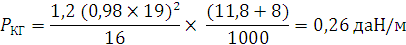

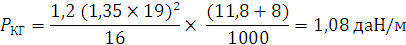

а) Горизонтальная

ветровая нагрузка на несущий трос на главных путях станции,  0,78 ([2] с.173, прил.7)

0,78 ([2] с.173, прил.7)

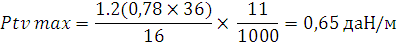

б) Горизонтальная

ветровая нагрузка на несущий трос на боковых путях станций 0,78 ([2] с.173, прил.7)

0,78 ([2] с.173, прил.7)

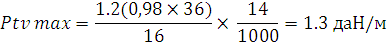

в) Горизонтальная

ветровая нагрузка на несущий трос на перегоне и выемке h=7 м 0,98 ([2] с.173, прил.7)

0,98 ([2] с.173, прил.7)

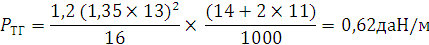

г)Горизонтальная ветровая

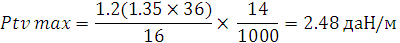

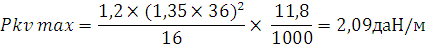

нагрузка на несущий трос на перегоне и насыпиh=5 м, 1,35([2] с.173, прил.7)

1,35([2] с.173, прил.7)

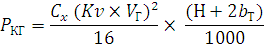

1.4 Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, определяется по формуле:

где  – аэродинамический коэффициент

лобового сопротивления ветру контактного провода; равный 1.2

– аэродинамический коэффициент

лобового сопротивления ветру контактного провода; равный 1.2

– высота контактного провода, мм.,

равная 11,8 мм для БФР-100 и 10,8 мм для МФ-85

– высота контактного провода, мм.,

равная 11,8 мм для БФР-100 и 10,8 мм для МФ-85

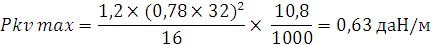

а) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод на главных путях станции

б) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод на боковых

путях станции

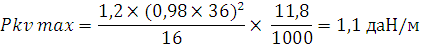

в) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод на перегоне в нулевых местах и выемке, глубиной до 7м

г) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод на перегоне на насыпи, h=5м

1.5 Результирующая (суммарная) нагрузка на несущий трос, определяется по формуле:

=

=

При определении результирующей нагрузки на несущий трос ветровая нагрузка на контактный провод не учитывается, т.к она, в основном, воспринимается фиксаторами.

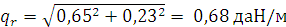

а) Результирующая (суммарная) нагрузка на главных путях станции

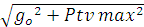

=

=  = 2,1даН/м

= 2,1даН/м

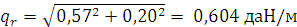

б)Результирующая (суммарная) нагрузка на боковых путях станции

=

=  = 1,5даН/м

= 1,5даН/м

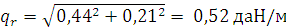

в)Результирующая (суммарная) нагрузка на перегоне на выемке, h=7м

=

=  = 2,3даН/м

= 2,3даН/м

б)Результирующая (суммарная) нагрузка на перегоне на насыпи, h=5м

=

=  = 3,1даН/м

= 3,1даН/м

1.6 Вертикальная нагрузка от веса гололеда на несущий трос, определяется по формуле:

Вертикальная нагрузка от веса гололеда на несущий трос в ДаН/м:

=

0.0009

=

0.0009  nГ

nГ bТ

bТ (d +

bТ)

(d +

bТ)

где nГ – коэффициент нагрузки

bТ – толщина стенки гололеда на несущим тросе, мм, определяемая по формуле:

=

=

,

,

где bН - нормативная толщина стеки гололеда, ([2] с.175, прил.9)

ˊ – поправочный коэффициент в стенке

гололеда , ([2] с.176, прил.10)

ˊ – поправочный коэффициент в стенке

гололеда , ([2] с.176, прил.10)

а) Вертикальная нагрузка

от веса гололеда на несущий трос на главных путях станции,  ˊ

= 0,8; bТ

ˊ

= 0,8; bТ 10

× 0,8

10

× 0,8

= 0,0009 × 1 ×

3,14× 10 × (14 + 10) = 0,49даН/м

= 0,0009 × 1 ×

3,14× 10 × (14 + 10) = 0,49даН/м

б) Вертикальная нагрузка

от веса гололеда на несущий трос на боковых путях станции,  ˊ

= 0,8; bТ

ˊ

= 0,8; bТ 10× 0,8

10× 0,8

= 0,0009 × 1 × 3,14

× 8 × (11 + 8) = 0,42даН/м

= 0,0009 × 1 × 3,14

× 8 × (11 + 8) = 0,42даН/м

в) Вертикальная нагрузка

от веса гололеда на несущий трос на перегоне на выемке, h=7м, ˊ

= 0,6; bТ

ˊ

= 0,6; bТ 10,8

× 0,6

10,8

× 0,6

= 0,0009 × 0,75 × 3,14

× 6 × (14 + 6) = 0,25даН/м

= 0,0009 × 0,75 × 3,14

× 6 × (14 + 6) = 0,25даН/м

г) Вертикальная нагрузка

от веса гололеда на несущий трос на перегоне на насыпи, h=5м, ˊ

= 1,1; bТ

ˊ

= 1,1; bТ 10

× 1,1

10

× 1,1

= 0,0009 × 1,25 × 3,14

× 11 × (14 + 11) = 0,97даН/м

= 0,0009 × 1,25 × 3,14

× 11 × (14 + 11) = 0,97даН/м

1.7 Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод, определяется по формуле:

=

0.0009 × nГ

×

=

0.0009 × nГ

×  ×(

×( ×

(

×

( + (

+ ( )

)

где,  - средний диаметр контактного

провода, мм.

- средний диаметр контактного

провода, мм.

= А+Н/2

= А+Н/2

для БрФ-100 – 12,3мм

для МФ-85 – 1мм

а) Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод на главных путях станции

= 0,0009 × 1,0 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,105 даН/м

= 0,0009 × 1,0 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,105 даН/м

б) Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод на боковых путях станции

= 0,0009 × 1,0 × 3,14

× (5/2) × (11,28 + (5/2)) = 0,097 даН/м

= 0,0009 × 1,0 × 3,14

× (5/2) × (11,28 + (5/2)) = 0,097 даН/м

в) Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод на перегоне на выемке, h=7м

= 0,0009 × 0,75 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,073даН/м

= 0,0009 × 0,75 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,073даН/м

б) Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактный провод наперегоне на насыпи, h=5м

= 0,0009 × 1,25 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,132даН/м

= 0,0009 × 1,25 × 3,14

× (5/2) × (12,5 + (5/2)) = 0,132даН/м

1.8 Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески в даН/м, определяется по формуле:

где n – число контактных проводов;n=1

– равномерно распределенная по всей

длине пролета вертикальная нагрузка от веса гололеда на струнах и зажимах при

одном контактном проводе, равная 0,06 даН/м;

– равномерно распределенная по всей

длине пролета вертикальная нагрузка от веса гололеда на струнах и зажимах при

одном контактном проводе, равная 0,06 даН/м;

а) Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески на главных путях станции

=0,49 + 1 × (0,104+ 0,06) = 0,65

даН/м

=0,49 + 1 × (0,104+ 0,06) = 0,65

даН/м

б) Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески на боковых путях станции

=0,42 + 1 × (0.09 + 0,06) = 0,57даН/м

=0,42 + 1 × (0.09 + 0,06) = 0,57даН/м

в) Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески на перегоне на выемке, h=7м

=0,31 + 1 × (0,07 + 0,06) = 0,44

даН/м

=0,31 + 1 × (0,07 + 0,06) = 0,44

даН/м

г) Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески на перегоне на насыпи, h=5м

=0,97 + 1 × (0,132 + 0,06) =

1,16даН/м

=0,97 + 1 × (0,132 + 0,06) =

1,16даН/м

1.9 Результирующая ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, определяется по формуле:

где,  - нормативная скорость при гололеде,

равная 15 м/с., при IIIветровом

районе;([1], с.11)

- нормативная скорость при гололеде,

равная 15 м/с., при IIIветровом

районе;([1], с.11)

а) Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, на главных путях станции

б) Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, на боковых путях станции

в) Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, на перегоне на выемке, h=7м

г) Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый гололедом, на перегоне на насыпи,h=5м

1.10Результирующая ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом, определяется по формуле:

а) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом на главных путях станции

б) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом на боковых путях станции

в) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом на перегоне на выемке, h=7м

г) Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом на перегоне на насыпи,h=5м

1.11. Результирующая (суммарная) нагрузка на несущий трос, определяется по формуле:

а) Результирующая нагрузка на несущий трос на главных путях станции

б) Результирующая нагрузка на несущий трос на боковых путях станции

в) Результирующая нагрузка на несущий трос на перегоне на выемке,h=7м

г) Результирующая нагрузка на несущий трос на перегоне на насыпи,h=5м

Таблица 2 Результаты вычислений

|

Участок местности |

Нагрузки, действующие на контактную подвеску |

||||||||||||

|

|

|

|

|

PTV |

PKV |

qtv |

PTГ |

PКГ |

|

|

|

|

|

|

даН/м |

|||||||||||||

|

Главные пути |

1,06 |

0,89 |

0,06 |

2 |

0,82 |

0,69 |

2.1 |

0.23 |

0,31 |

0.49 |

0,105 |

0,65 |

0,68 |

|

Боковые пути |

0,61 |

0,76 |

0,06 |

1,42 |

0,65 |

0,63 |

1.5 |

0.208 |

0,16 |

0.42 |

0,097 |

0,57 |

0,604 |

|

Выемка |

1,06 |

0,89 |

0,06 |

2 |

1,3 |

1,1 |

2.3 |

0.31 |

0,26 |

0,25 |

0,073 |

0.44 |

0,52 |

|

Насыпь |

1,06 |

0,89 |

0,06 |

2 |

2,48 |

2,09 |

3.1 |

0.62 |

1,08 |

0,97 |

0,132 |

1,16 |

1,31 |

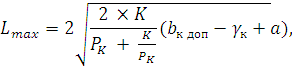

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИН ПРОЛЕТА

Длина пролета контактной подвески определяется исходя из максимального отклонения контактного провода от оси пути. Это отклонение не должно быть более 500 мм для прямых и 450 мм для кривых участков пути. По условиям токосъема длина пролета не должна быть больше 60 м.

3.1 Определение допустимой длины пролета на прямых участках

на кривых

где К – номинальное натяжение контактных проводов, даН. Значение натяжения контактных проводов принимают в зависимости от марки проводов

для БрФ-100 – 1300 даН;

- наибольшее допустимое

горизонтальное отклонение контактных проводов от оси токоприемника в пролете:

- наибольшее допустимое

горизонтальное отклонение контактных проводов от оси токоприемника в пролете:

= 0,5 – на прямых и

= 0,5 – на прямых и  = 0,45 – на кривых:

= 0,45 – на кривых:

а – зигзаг контактного провода: а = 0,3м – на прямых; а = 0,4м – на кривых;

–ветровая нагрузка на контактный

провод даН/м:

–ветровая нагрузка на контактный

провод даН/м:

= 900 м – радиус кривой:

= 900 м – радиус кривой:

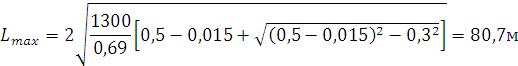

а) Длина пролета на главных путях станций и перегоне

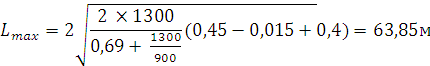

б) Длина пролета на перегоне на кривой радиусом R1=900м

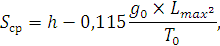

2.2 Определение средней длины струны по формуле:

где h – конструктивная высота подвески, равная 2,2 м;

– нагрузка на несущий трос от всеа

всех проводов цепной подвески;

– нагрузка на несущий трос от всеа

всех проводов цепной подвески;

- натяжение несущего троса при

беспросветном положении контактного провода и равное для ПБСМ-95 1700

- натяжение несущего троса при

беспросветном положении контактного провода и равное для ПБСМ-95 1700

– допустимая длина пролета, м.

– допустимая длина пролета, м.

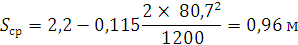

а) Средняя длина струны на главных путях станции и перегоне

д) Средняя длина струны на на кривой радиусом R1=900м

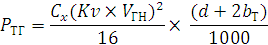

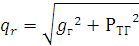

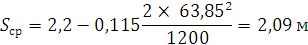

2.3 Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при их ветровом отклонении, определяется по формуле:

где Т =  –натяжение несущего троса контактной

подвески в расчетном режиме

–натяжение несущего троса контактной

подвески в расчетном режиме

–ветровая нагрузка на несущий трос,

даН/м;

–ветровая нагрузка на несущий трос,

даН/м;

– длина подвесной гирлянды

изоляторов, равная 0,16 м;

– длина подвесной гирлянды

изоляторов, равная 0,16 м;

– результатирующая нагрузка на

несущий трос, даН/м;

– результатирующая нагрузка на

несущий трос, даН/м;

,

,  – упругий прогиб опоры, м;

– упругий прогиб опоры, м;

– длина пролета, м.

– длина пролета, м.

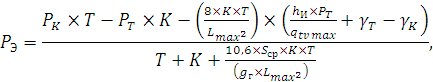

а) Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при ветровом их отклонении на главных путях станции

б) Удельная эквивалентная нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного провода при ветровом их отклонении на кривой радиусом R1=900м

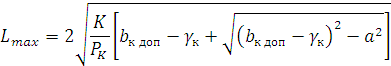

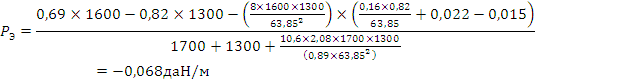

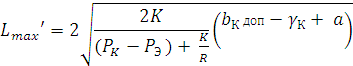

2.4 Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузкиопределяется по формуле:

на прямых участках пути:

на кривых:

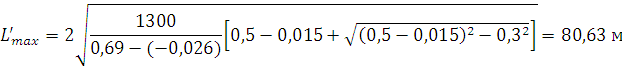

а) Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на главных путях станции

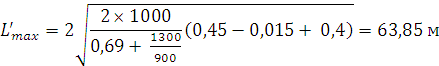

б)Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на кривой радиусом R1=900м

Таблица 3.1 Результаты вычислений

|

Участок местности |

|

|

|

|

|

|

Станция |

Главные пути |

80,7 |

0,96 |

1,68 |

-0,0026 |

|

Боковые пути |

68,3 |

1,57 |

1,8 |

-0,037 |

|

|

Перегон |

Выемка |

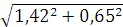

63,9 |

1,42 |

1,1 |

-0,0012 |

|

Насыпь |

46,4 |

1,79 |

1,95 |

-0,047 |

|

|

Кривая R1 = 900м |

63,85 |

2,09 |

2,07 |

-0,087 |

|

|

Кривая R2= 1250м |

70,84 |

2,08 |

2,02 |

-0,068 |

|

2.5 Определение значений максимальных длин пролетов монограмм ([1] c.177, прил.12)

|

Vо max |

Vгн |

bн |

Kv |

kb |

Vmax |

Vг |

bтр |

bк |

L |

ПринятаяL |

||

|

V max |

Vг |

|||||||||||

|

Ст.гл. пути |

36 |

13 |

5 |

0,73 |

0,8 |

26,28 |

9,49 |

4 |

2 |

70 |

90 |

70 |

|

Стбоковые пути |

36 |

13 |

5 |

0,73 |

0,8 |

26,28 |

9,49 |

4 |

2 |

70 |

90 |

70 |

|

Перегон нулевое место |

36 |

13 |

5 |

0,73 |

1,1 |

26,28 |

9,49 |

5,5 |

2,75 |

70 |

90 |

70 |

|

выемка |

36 |

13 |

5 |

0,98 |

0,6 |

35,28 |

12,74 |

3 |

1,5 |

55 |

90 |

55 |

|

Насыпь |

36 |

13 |

5 |

1,1 |

1,1 |

50,4 |

18,2 |

5,5 |

2,75 |

40 |

86 |

40 |

|

Кривая R=900 |

36 |

13 |

5 |

1,1 |

1,1 |

45,36 |

16,38 |

5,5 |

2,75 |

42 |

68 |

30 |

|

Кривая R=1250 |

36 |

13 |

5 |

1,1 |

1,1 |

45,36 |

16,38 |

5,5 |

2,75 |

90 |

90 |

40 |

Последние значения Lmaxокругляем до целого числа в целую сторону и выбираем наименьшее значение с учетом требований 2.6.2 ПУТЭКС

V max = v0max × Kvbmp = bн×Kb

1) Vmax =36×0.73 =26,28 1) bmp= 5×0.8 = 4

2) Vmax =36×0.73 =26,28 2)bmp= 5×0.8 = 4

3) Vmax =36×0.73 =26,28 3)bmp= 5×1.1 = 5.5

4) Vmax =36×0.98 =35,28 4)bmp= 5×0.8 = 3

5) Vmax =36×1,4 =50,4 5) bmp= 5×1.1 = 5.5

6) Vmax =36×1.26=45,36 6) bmp= 5×1.1 = 5.5

7) Vmax =36×1.26=45,367) bmp= 5×1.1 = 5.5

Vг = Vгн × Kvbk = (bн × Kb) : 2

1) V г = 13 × 0.73= 9,49 1)bk = (5 × 0.8) : 2 = 2

2) V г = 13 × 0.73= 9,49 2)bk = (5 × 0.8) : 2 = 2

3) V г = 13 × 0.73= 9,49 3)bk = (5 ×1,1) : 2 = 2,75

4) V г = 13 × 0.98= 14.7 4)bk = (5 × 0.6) : 2 = 1,5

5) V г = 13 × 1.4= 18,02 5)bk = (5 ×1,1) : 2 = 2,75

6) Vг = 13 × 1.26= 16,386)bk = (5 ×1,1) : 2 = 2,75

7) Vг = 13 × 1.26= 16,387)bk = (5 ×1,1) : 2 = 2,75

II ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В данном курсовом проекте составлено две схемы:

1. Схема питания и секционирования

2. Монтажный план станции

В монтажном плане станции питание подается от тяговой подстанции переменного тока по главным путям на станцию и перегон. В начале станции установлена нейтральная вставка и два секционных разъединителя нормально отключенных, а в конце станции изолирующее сопряжение и один нормально отключенный разъединитель. Изолированные второстепенные пути питаются от главных путей с помощью нормально включенных поперечных разъединителей П12 и П13.

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Секционные разъединители

Секционными разъединителями называются устройства, служащие для электрического присоединения друг к другу проводов смежных секций контактной сети.

Разъединители, служащие для подключения питающих фидеров к проводам контактной подвески, называются фидерными. Эти разъединители имеют ту же конструкцию, как и секционные разъединители.Секционный разъединитель принятого у нас типа состоит из двух палочных изоляторов, укреплённых на станине, причём один изолятор (неподвижный) крепится наглухо при помощи болта на приваренной к станине планке.

Подвижной изолятор закрепляется на валу, на конец которого насаживается рычаг с прикреплённой к нему штангой привода разъединителя. На верхних шапках изоляторов укрепляются медные головки, одна из которых снабжена ножом, а другая вилкой. К медным головкам посредством кабельных наконечников крепятся питательные провода, присоединённые к проводам соответствующих секций контактной сети.

Кроме ножа и вилки медные головки снабжаются искрогасительными

рогами, служащими для гашения дуги, возникающей при отключении разъединителя

под нагрузкой. Для обеспечения надёжного гашения дуги рога должны иметь

правильную форму, причём соприкосновение рогов при включении разъединителя

должно происходить раньше, чем соприкосновение основных контактов

разъединителя. Этим обеспечивается при отключении разрыв тока на рогах, а не

между основными контактами разъединителя. Рога должны выполняться из круглой

меди диаметром не менее 10 мм и плотно соприкасаться друг с другом.

Поверхность рогов должна быть гладкой и не иметь

наплавов и острых углов, на которых могла бы задерживаться дуга. В качестве

рогов применяются иногда отрезки контактного провода сечением 100 мм2.

Применение рогов недостаточного сечения ведёт к быстрой разрегулировке их и к

нарушению плотного соприкосновения между ними, что может повести к задержке на

разъединителе дуги в момент его отключения под нагрузкой, к перекрытию

изоляторов и к разрушению разъединителя.

Как уже указывалось, для присоединения деповских

и погрузочных путей применяются секционные разъединители с заземляющим

контактом, посредством которого при отключении разъединителя одновременно

производится заземление отключённого участка сети.

На дорогах переменного тока применяются секционные

разъединители, собранные на изоляторах соответствующей электрической прочности.

Секционные разъединители располагаются на вершине опоры или же на специальной

консоли, установленной на высоте несущего троса.

В случае установки разъединителя на консоли

необходимо следить, чтобы в непосредственной близости от его рогов и особенно

над ними не располагалось никаких заземлённых конструкций, на которые могла бы

переброситься дуга, возникающая при отключении разъединителя.

При установке разъединителя не на вершине опоры

расстояние его частей, находящихся под напряжением, до передней грани опоры

должно быть не менее 800 мм.

Присоединение разъединителей контактной сети

производится при помощи гибкого медного провода сечением 95 мм2 причём провода,

идущие от подвижного изолятора разъединителя укрепляются на установленном

вблизи разъединителя изоляторе, который называется опорным.

На крышке каждого привода должна быть чётко

написана присвоенная данному разъединителю литера или номер. Замки приводов

разъединителей делаются не менее чем четырёх типов, причём приводы

разъединителей, расположенных вблизи один от другого, должны запираться замками

различных типов. К каждому ключу прикрепляется бирка, на которой чётко

обозначается номер или литера разъединителя, к которому относится данный ключ.

Моторный привод состоит из электродвигателя, механической передачи и автопереключателя, смонтированных в общем корпусе. Наибольшее применение в моторных приводах имеют однофазные коллекторные электродвигатели закрытого типа с естественным охлаждением, имеющие сервисную характеристику, необходимую для создания достаточного начального момента. Схема электрических соединений внутри электродвигателя делается такая, чтобы обеспечивалась возможность его реверсирования. Для предотвращения разноса электродвигателя при работе его без нагрузки на оси якоря монтируется центробежный регулятор скорости вращения, служащий также тормозом при отключении двигателя.

Механическая передача осуществляется через

фрикционное соединение, необходимое для поглощения живой силы движущихся частей

при окончании перевода и отключении электродвигателя, а также на случай

заклинивания разъединителя или его привода в промежуточном положении.

Автопереключатель служит для разрыва цепи

двигателя или контактора при окончании перевода и для подготовки цепи к

следующему переключению разъединителя.

Устройство грузового привода типа проектно-конструкторского бюро ЦЭ МПС. Привод состоит из вала со свободно насаженным на нём барабаном, запорного диска с собачками, запирающего рычага и электромагнита. На валу укреплён кривошип, соединённый с тягой разъединителя.

Перевод привода производится при помощи груза, подвешенного на стальном тросе, перекинутом через направляющий ролик и закреплённом наглухо на барабане.

На ступице барабана со стороны диска имеется зуб,

совмещаемый с собачкой диска при посадке барабана на вал, благодаря чему

вращение барабаном диска оказывается возможным только в одну сторону. Этим

обеспечивается расцепление барабана с валом при заводе привода (подъёме груза и

намотке троса на барабан), осуществляемом при помощи съёмной рукоятки. Диск

закрепляется на валу при помощи штифта и служит для фиксации двух положений

разъединителя — включённого и отключённого.

Для этого на внешней окружности диска имеются

два выступа, расположенные под углом 180° по отношению друг к другу. В эти

выступы поочерёдно упирается запирающий рычаг, чем и фиксируется то или другое

положение разъединителя.

Для предотвращения возможности обратного вращения привода на левой стороне ступицы диска имеются два зуба, в один из которых упирается собачка, укреплённая на стойке, в которой крепится на шарикоподшипниках вал со всеми закреплёнными на нём деталями.При возбуждении электромагнита рычаг упирается защёлкой в вертикальный конец запирающего рычага и поворачивает его. Конструкция защёлки такова, что обеспечивается расцепление защёлки и рычага сейчас же после поворота его на угол, достаточный для прохода выступа диска. Благодаря этому устраняется возможность проскакивания второго выступа диска и осуществления двух переключений разъединителя при однократном нажатии кнопки на пульте управления.

Ручное переключение разъединителя производится при помощи кнопки-стержня, посредством которого осуществляются нажатие на рычаг и поворот запирающего рычага. Кнопка-стержень снаружи закрывается крышкой и запирается на замок. Привод снабжён указателем положения разъединителя и счётчиком числа переключений.При каждом включении привода (с пульта управления или вручную посредством кнопки-стержня) происходит поворот вала на 180° (каждый раз в одну и ту же сторону). При этом происходит поочерёдно включение или отключение разъединителя.Одного завода привода хватает на 10 операций, после чего необходимо при помощи рукоятки поднять кверху груз и тем самым снова завести привод.

Секционные разъединители включаются и выключаются ручным или моторным приводом, установленным внизу опоры и соединённым с рычагом разъединителя посредством системы шарнирно соединенных газовых труб, В зависимости от назначения секционные разъединители могут быть:

1) Продольные – для продольного соединения смежных участков контактной сети;

2) Поперечные - для соединения контактной сети параллельно расположенных путей;

3) Фидерные – для присоединения питающих фидеров;

4) Тупиковые – для присоединения контактной сети тупиков и др.

IV.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В курсовом проекте следует произвести оценку стоимости сооружения контактной сети на перегоне или станции. Исходными данными для составления смет на строительные и монтажные работы являются спецификации к планам контактной сети и цены на выполнение работ.

|

Наименование работ |

Ед-цы измерения |

Количество |

Сметная стоимость |

Общая стоимость |

||

|

Строительные работы Установка железобетонных одиночных нераздельных опор - на станции - на перегоне |

шт шт |

112 252 |

97,6 100,2 |

10931,2 25250,4 |

||

|

Гидроизоляция железобетонных опор |

шт |

6,5 |

||||

|

Установка жестких поперечен на одиночные опоры: через 2-4 пути на станции - строительные работы - монтаж металлоконструкций |

шт шт |

17,3 91 |

||||

|

Стоимость железобетонных опор типа: С136.6-1 / СО136.6-1 С136.6-2 / СО136.6-2 С136.6-3 / СО136.6-3 |

шт шт шт |

306 16 42 |

119/125 126/133 143/153 |

36720 2080 6300 |

||

|

Стоимость трехлучевыхфунданентов типа: ТС6-4/ТС6-4,5 ТС6-10/ТС6-10,5 |

шт шт |

68/1/73,3 73,7/84 |

||||

|

Стоимость трехлучевых анкеров типа: ТА-4/ТА-4,5 |

шт |

42 |

58,4/63,9 |

2528,4 |

||

|

Стоимость опорных плит: ОП1/ОП-2 |

шт |

2,9/3,1 |

||||

|

Стоимость оттяжек типа: А-2/Б-2 А-3 |

шт шт |

45,3/31 28,7 |

||||

|

Установка неизолированных трубчатых консолей, массой до 75 кг |

шт |

10,7 |

||||

|

Установка изолированных трубчатых консолей: швеллерных |

шт |

11,4 |

||||

|

Стоимость прямых консолей до 56 кг |

т |

131 |

315 |

41265 |

||

|

Стоимость изолированных консолей швеллерных с растянутой тягой, маммой до 60 кг |

т |

138 |

508 |

70104 |

||

|

Стоимость закладных деталей для крепления консолей стоимость металлоконструкций жестких поперечин Мелкие неучтенные расходы |

комплект т % |

41 |

8,4 353 1,5 |

14423 |

||

|

Накладные расходы на строительные работы и стоимость железобетонных конструкций и оттяжек |

% |

18,8 |

||||

|

То же на установку металлоконструкций и их стоимость |

% |

8,6 |

||||

|

Плановые накопления |

% |

8 |

||||

|

Монтажные работы Раскатка «поверху» с укладкой в седла несущего троса контактной подвески: гл.путей боковых путей |

км км |

9,7 2,7 |

172,2 146,9 |

1670,37 396,63 |

||

|

Раскатка «поверху» контактного провода: одиночного на гл.путях одиночного на боковых путях |

км км |

9,7 2,7 |

95,3 76,7 |

924,41 207,09 |

||

|

Регулировка контактной подвески с одном контактным проводом: нерессорно |

км |

322 |

||||

|

Подвеска на мостах с ездой «понизу» |

м |

6 |

||||

|

Монтаж стрелки воздушной: с одним контактным проводом |

узел |

28,1 |

||||

|

Монтаж односторонней жесткойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода |

шт |

10,1 |

||||

|

Монтаж оттяжки фиксирующей: на одну-две ветви подвески на каждую последующую ветвь |

шт шт |

10 |

13 6,9 |

130 |

||

|

Монтаж односторонней жесткойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода |

шт |

10,1 |

||||

|

Монтаж односторонней компенсированнойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода |

шт |

48,1 |

||||

|

Монтаж трехпролетногосопряжения анкерных участков полукомпенсированной подвески с одним контактным проводом: без секционирования с секционированием |

узел узел |

129 190,6 |

||||

|

Монтаж средней анкеровки при компенсированной подвеске |

узел |

25 |

||||

|

Заземление опоры железобетонной: двойное одиночное |

шт шт |

21,8 10,9 |

||||

|

Монтаж: искрового промежутка диодного заземлителя секционного изолятора разрядника рогового/трубчатого |

шт шт шт шт шт |

1 16 28,7 143,1 26,4/15,8 |

||||

|

Армирование треугольными подвесками и фиксирующим тросом жестких поперечин перекрывающих 3-5 пути |

шт |

55,5 |

||||

|

Мелкие неучтенные работы Накладные расходы Плановые накопления |

% % % |

5 20 8 |

||||

|

Материалы Провод: М-120/ПБСМ-70 Брф-100/МФ-85 |

км т |

9,7 9,7 |

764/960 1356/1350 |

7,954 13095 |

||

|

Оборудование Разъединитель: РС3000/,3-1У1/РСУ-3000/3,3 РНД35-1000-У1 |

шт |

4 |

71/82 |

308 |

||

|

Привод двигательный УМП-2У1/УМП-3-2 |

шт |

2 |

108/118 |

220 |

||

|

Привод ручной ПР-90-У1 к разряднику РНД 35-1000-У1 |

шт |

65 |

||||

|

Разрядник роговой с двумя разрывами трубчатый РТФ-35/1-5 |

шт шт |

3 |

3,9 8,3 |

11,7 |

||

|

Искровой промежуток ИПМ-62-2У1 |

шт |

4 |

1,15 |

4,6 |

||

|

Диодный заземлитель ЗД-1 |

щт |

36 |

||||

|

Изолятор секционный СИ-2У, СИ-6, ДНИИ7-МА |

шт |

73 |

||||

|

Изолятор консольный ИКСУ-27,5 |

шт |

26,1 |

||||

|

Начислено на оборудование |

% |

6,2 |

||||

Итого 439203,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного курсового проекта ставилось составление схемы питания контактной сети.

Курсовой проект выполнен на основании задания выданного руководителем, на тему «Контактная сеть электрифицируемого участка».

В ходе курсового проекта были определены максимально допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок, была составлена схема питания и секционирования контактной сети и монтажные планы контактной сети станции и перегона.

Также, была определена стоимость работ и материалов при сооружении контактной сети перегона.

В курсовой проекте были разработаны мероприятия по обеспечению безопасности работы с напряжением.

В ходе работы над курсовым проектом была изучена контактная сеть электрифицируемого участка железной дороги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарев Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть, учебник. М.: «Транспорт», – 592 с.

2. Бондарев Н.А., Горшков Ю.И.. Контактная сеть, учебник. М.: «Транспорт», – 398 с.

3. Фрайфельд А.В «Устройство, сооружение и эксплуатация контактной сети и воздушных линий», М.:Транспорт, – 236 с.

4. Фрайфельд А.В, Брод Н.Г, «Проектирование контактной сети», М.:Транспорт, – 288с.

Mgsu.3dn.ru

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)