Министерство науки и образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра торгового дела и товароведения

Курсовая работа по дисциплине «Коммерческая деятельность»

на тему:

«Коммерциализация инноваций в современной глобальной экономике»

Выполнила: Амралиева Лейла Рагибовна

Факультет торгового и таможенного дела

Группа ТД-1402

Руководитель курсовой работы:

к.э.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения

Кожевникова Светлана Юрьевна

_______________________

подпись

Санкт-Петербург

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………….................3

Глава 1. Сущность инновационной деятельности……………………………..5

1.1. Инновации : основные понятия…………………………………………….5

1.2. Понятие и признаки инновационной деятельности………………………7

1.3. Субъекты и объекты инновационной деятельности………………………11

1.4. Основные положения коммерциализации инноваций……………………13

1.5.Направления,методы и коммерциализация инноваций в экономике…….16

Выводы по 1 главе……………………………………………………………….18

Глава 2. Коммерциализации инноваций в России и США……………………20

2.1. Пример инновационной компании “Фисоник”……………………………20

2.2. Инновации и развитие бизнеса в США - коммерциализация изобретений.25

Вывод по 2 главе…………………………………………………………………31

Заключение……………………………………………………………………….34

Библиографический список……………………………………………………..37

Введение

Инновационная деятельность в мире в настоящее время очень важна. Поэтому руководители развитых и развивающихся стран создают все условия для их развития. Важность изучения процессов коммерциализации инноваций, взаимодействия малых предприятий и вузов, занимающихся разработкой научных исследований, определяется необходимостью формирования системы, в которой новые знания воплощались бы в готовые, востребованные обществом результаты. На современном этапе развития именно инновации являются условием экономического роста и функционирования общества. Достижение положительных результатов возможно лишь в случае успешной интеграции малых инновационных предприятий, созданных при вузах, в рыночное пространство путем развития и укрепления взаимоотношений с ключевыми субъектами рынка. Рассмотрим положительные и отрицательные тенденции в функционировании научно-исследовательских институтов и предприятий, анализируя развитие инновационной направленности рыночной экономики России.

Актуальность темы курсовой работы «Коммерциализация инновация в современной глобальной экономике» обусловлена рядом факторов. Прежде всего, тем, что инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой экономического развития любого предприятия.

Для более полного освещения актуальности данной проблематики необходимо рассмотреть саму сущность инновационных процессов. Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное изменение - инновация. Целью данной работы является оценка и анализ современных инновационных процессов, подробное рассмотрение механизма взаимовлияния нововведения и экономики. Задачами курсовой работы являются: рассмотрение понятий инноваций и инновационной деятельности, выявление сущности коммерциализации инноваций.

Данная курсовая работа состоит из двух глав: первая глава содержит основные понятия инноваций и состоит из четырех пунктов, вторая глава рассматривает коммерциализации инноваций и рассматривается пример инновационной компании, глава состоит из пяти пунктов.

При написании курсовой работы был использован материал журнальных статей, учебная литература, федеральный закон, Интернет ресурсы.

Глава 1. Инновации: основные понятия

1.1. Инновации:основные понятия

В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП.

Термин "инновация" стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: "инновационная деятельность", "инновационный процесс", "инновационное решение" и т. п.[1]

В литературе насчитываются сотни определений. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др.

Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п. Различные авторы, в основном зарубежные (Н. Мончев, И. Перлаки, Хартман В. Д., Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., И. Шумпетер, Роджерс Э. и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования.

Например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов, и оборудования. Б. Санто считает, что инновация – это такой общественный - технический - экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход. И. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом.[2] Во внутренней логике нововведений – новый момент динамизации экономического развития. Многие зарубежные и российские исследователи сходятся во мнении, что появление инновации имеет два начала:

1. Потребность рынка, то есть имеющийся спрос на определенный продукт (товар, услугу). Иначе говоря, это ответ на потребности рынка или маркетинговый вариант. Его можно также назвать эволюционным. К эволюционным относятся различные изменения в имеющихся на рынке продуктах (товарах, услугах). Например, изменения, приводящие к снижению издержек на производство или приданию более "товарного" вида продукции.

2. Изобретательство, то есть интеллектуальная деятельность человека по созданию нового продукта, направленного на удовлетворение спроса, который отсутствует на рынке, но может появиться с появлением этого нового продукта.

То есть фактически это создание нового рынка. Это радикальный, революционный путь. Эволюция позволяет в максимальной степени реализовать заложенный в идее существующего продукта потенциал и подготовить условия для перехода к новым идеям. Поэтому обществу для устойчивого и динамичного развития необходимо сочетание маркетингового (эволюционного) и изобретательского (революционного) направлений.

Типы инноваций

Исследователи не ограничиваются узкими определениями инноваций и выделяют три основных типа: продуктные, технико-технологические и организационно - управленческие.

Продуктные инновации являются самыми распространенным типом инноваций. Для одних предприятий – это полная смена ассортимента или существенное расширение номенклатуры, выходящее за пределы традиционного профиля, для других – повышение потребительских качеств продукции традиционного профиля с учетом запросов потребителя. Иногда выпуск новой продукции осуществляется без изменения технологий и на старом оборудовании, иногда освоение новой продукции сопровождается внедрением новой для предприятия технологии и закупкой соответствующего оборудования.

Ведущим мотивом технологических инноваций является производство новой продукции, способной удовлетворить запросы рынка. Вместе с тем конкретные предпосылки инноваций могут быть различными: совершенствование технологического процесса, экономия ресурсов, экологические требования, недоступность передовых технологических решений. Целью технологических нововведений является повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества продукции, снижения себестоимости, расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемых изделий. Примечательно, что замена оборудования на предприятиях всё чаще и чаще производится не из-за морального устаревания, а из-за необходимости поддержания конкурентоспособности

Организационно – управленческие инновации характеризуются организацией новых отделов, подразделений и служб на всех уровнях фирмы. Создание маркетинговых отделов, новых путей и способов сбыта продукции. Здесь же инновационные мероприятия по повышению эффективности и совершенствованию методов управления производством или персоналом.

1.2. Понятие и признаки инновационной деятельности

Следует различать понятие инновационной деятельности в широком и узком смыслах. В широком смысле под инновационной деятельностью понимают любое использование в практических целях научных или научно-технических результатов во всех сферах человеческой деятельности. В узком смысле инновационной деятельностью считают использование в практических целях научных или научно-технических результатов в одной из сфер человеческой деятельности.

Инновационная деятельность – это вид предпринимательской деятельности, вид профессиональной деятельности в маркетинговом бизнесе имеющие следующие специфические признаки:

1. направленность на обеспечение бизнеса (собственного и заказчиков) интеллектуальной собственностью и информационными продуктами;

2. создание инноваций как нового или усовершенствованного товаров, так и создание товара – инновации;

3. специфические формы для установления отношений в инновационной деятельности:

· работы: научно-исследовательские, технологические, подрядные, маркетинговые, социологические и психологические исследования;

· услуги – процесс не имеющие конечного результата: юридические, медицинские, аудиторские и т.д.;

· заказ на создание: объектов интеллектуальной деятельности, товарного знака, авторского произведения и т.д.;

· франчайзинг;

· лицензионный договор – передача прав (исключительных или неисключительных) на товарный знак;

· простое товарищество;

· доверительное управление;

4. предметы инновационной деятельности – любые виды нововведений, которые могут быть воплощены в практической деятельности;

5. наличие коммерческого эффекта от реализации, вообще от сделок с инновационным продуктом.

Признаки инновационной деятельности

Опираясь на приведенное выше определение инновационной деятельности, покажем характерные признаки данного вида деятельности.

Во-первых, это деятельность по созданию и использованию интеллектуального продукта. Во-вторых, это деятельность по доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке.

Рассмотрим эти признаки более подробно, отметив сначала отличие первого признака от второго, поскольку они могут существовать независимо друг от друга и, по существу, олицетворяют этапы инновационной деятельности.

В первом случае результатом деятельности выступает сам интеллектуальный продукт, создаваемый и используемый его творцом, либо используемый по законным к тому основаниям третьими лицами.

Во втором случае результатом деятельности являются реализуемые на рынке товары, воплотившие новые и оригинальные идеи.

Однако эти отличия, хотя они и имеют место, не столь существенны, поскольку использование продукта интеллектуальной деятельности, являющегося по своей природе объектом идеальным, практически тождественно реализации идеи в виде готового товара. Данное утверждение может быть дополнено аргументом, опирающимся на господствующую среди специалистов точку зрения, в соответствии с которой продукты интеллектуальной деятельности можно и даже нужно рассматривать в качестве товара.

Возвращаясь к первому из сформулированных нами признаков, характеризующих инновационную деятельность, подчеркнем, что термины «создание» и «использование интеллектуального продукта», образующие содержание инновационной деятельности, несут в себе множество законодательно установленных особенностей, определяемых сущностью создаваемых и используемых интеллектуальных продуктов.

Обращаясь ко второму признаку инновационной деятельности, обратим внимание на то, что его основным содержанием являются действия по доведению новых и оригинальных идей до готовой товарной формы. Очевидно, что последняя может выражаться во множестве разнообразных изделий, работ, услуг, технологий, научно-технической документации, произведений науки, ноу-хау, коммерческой информации и т.д. Данный признак характеризует начальный и конечный этапы инновационного процесса, обозначая, так сказать, путь от абстрактного решения к реальному продукту, а от него к прибыли. Именно в этой краткой формуле заключается сущность инновационной деятельности и направление ее осуществления.

В экономических исследованиях называются две разновидности такого направления. К первой из них относят так называемую «линейную» модель инновационного цикла, в соответствии с которой идея проходит ряд стадий, трансформируясь в объект техники, технологии либо иной продукт по следующей схеме: фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, технологические разработки, производство, торговля, потребление.[3]

Второе направление определяется как «цепная» модель инновационной деятельности. Согласно этой модели, инновационный процесс совершается не по линейной цепочке передачи знаний от стадии к стадии, а по цепочке с обратными связями между всеми составляющими ее звеньями. Определяющим моментом работоспособности такой модели будет критерий эффективности связи между различными стадиями, которые проходит идея с начала до конца инновационного процесса.[4]

Приведенные модели представляют картину, отчасти идеализированную, поскольку степень их реализации на практике зависит от целого ряда факторов, решающим из которых будет инновационная политика государства, призванного в данном случае правовыми и экономическими средствами оптимизировать взаимодействие между звеньями инновационного процесса.

Для полного цикла инновационной деятельности требуется наличие «материальных» стадий, а именно, производства, торговли и потребления.

Завершая краткую характеристику признаков инновационной деятельности, следует обратить внимание на еще один ее аспект, а именно, ответить на вопрос; является ли инновационная деятельность предпринимательской в чистом виде либо только содержит элементы предпринимательства. Ответ на него носит дискуссионный характер и должен быть, очевидно, сформулирован в пользу второго утверждения, хотя уже имеются специальные работы, в которых инновационная деятельность понимается в целом как предпринимательство.

Не отвергая, безусловно, наличия таких элементов предпринимательства, как риск, самостоятельность, возможность получения прибыли при реализации конечного результата (инноваций), инновационную деятельность все же в большей степени необходимо рассматривать как разновидность деятельности, включающей в себя лишь элементы предпринимательства.[5]

Это объясняется тем, что создание новых и оригинальных продуктов и их внедрение как элементы первых стадий инновационного процесса не относятся к предпринимательской деятельности в точном значении этого понятия, ибо решающим критерием, определяющим коммерческий успех, является качество новой конечной продукции, технологии и машин. Именно они будут выступать в облике имущества, товаров, работ или услуг как средств, из которых и с помощью которых предприниматель извлекает прибыль. На первых же стадиях инновационного цикла деятельность, как правило, бесприбыльна. [6]

1.3. Субъекты и объекты инновационной деятельности

Инновационная деятельность осуществляется субъектами инновационной деятельности в качестве основной или как один из видов деятельности и включает[7]:

· научно-исследовательские, прикладные и экспериментальные работы, необходимые для создания инноваций;

· работы, связанные с созданием опытных и серийных образцов новой продукции и технологий;

· работы, связанные с подготовкой производства и проведением промышленных испытаний;

· работы, связанные с сертификацией и стандартизацией инновационных продуктов;

· работы, связанные с проведением маркетинговых исследований и организацией рынков сбыта инновационных продуктов;

· все виды посреднической деятельности и иные виды работ, взаимоувязанные в единый процесс с целью создания и распространения инноваций.

1. Субъектами инновационной деятельности являются:

· физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации;

· организации инфраструктуры инновационной деятельности;

· государственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности;

· общественные объединения, представляющие и защищающие интересы производителей и потребителей инноваций.

2. Объектами инновационной деятельности являются:

· результаты интеллектуальной творческой деятельности;

· инновационные проекты и программы;

· технологии, оборудование и процессы, продукты.

3. Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков и/или исполнителей инновационных проектов и программ, инвесторов, потребителей инноваций, а также организаций, обслуживающих инновационный процесс и содействующих освоению и распространению инноваций.

4. Физические и юридические лица являются субъектами инновационной деятельности только на период осуществления ими инновационной деятельности на территории Российской Федерации.[8]

Права субъектов инновационной деятельности:

1. Осуществление не запрещенных федеральным законодательством видов инновационной деятельности признается неотъемлемым правом субъектов инновационной деятельности.

2. Субъекты инновационной деятельности самостоятельно определяют направления, виды и объекты инновационной деятельности и по своему усмотрению привлекают на договорной (контрактной) основе соисполнителей, необходимых для осуществления инновационной деятельности.

3. Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков и исполнителей инновационных программ, проектов, мероприятий и работ, инвесторов и поставщиков, необходимых материально - технических ресурсов, а также посредников, обслуживающих инновационный процесс, и потребителей инноваций.

4. Субъекты инновационной деятельности имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться результатами инновационной деятельности, в том числе осуществлять операции на территории РФ и за рубежом в соответствии с федеральным законодательством.

5. Субъектам инновационной деятельности предоставляется право участвовать в конкурсах и аукционах, организуемых в целях размещения централизованных инвестиционных ресурсов и оказания государственной поддержки в реализации инновационных программ и инновационных проектов, осуществления закупок наукоемкой продукции, техники и технологий для государственных нужд, и размещения государственных заказов на создание инноваций.

1.4. Основные положения коммерциализации инноваций

Что же такое коммерциализация инноваций?

Коммерциализация инноваций – это привлечение инвесторов для финансирования деятельности по реализации этого новшества из расчета участия в будущей прибыли в случае успеха. В тоже время процесс выведения инновационного проекта на рынок является ключевым этапом инновационной деятельности после чего (выведения на рынок) происходит возмещение затрат разработчика (или владельца) инновационного продукта и получение им прибыли от своей деятельности.

Коммерциализацию инноваций (на Западе существует термин «коммерциализация науки и технологий») однозначно связывают с представлением об инновационном процессе, в ходе которого научный результат или технологическая разработка реализуются с получением коммерческого эффекта.[9]

В идеале, заинтересованный заказчик или потребитель платит за НИОКР или лицензию на технологию, а в науку и разработчикам приходит столь нужное финансирование.[10]

Среди многочисленных определений инновационного процесса (или тождественного с ним процесса коммерциализации технологий) наиболее распространен взгляд, по которому критическую роль играет интерактивное взаимодействие разработчиков технологии с окружающей средой. При этом модель развития инновации рассматривается как логически последовательная, хотя и не обязательно непрерывная, цепь событий, которая может быть разделена на серии функционально связанных и взаимно-зависимых стадий, соединяющих исполнителей инновационного проекта с более широким научно-технологическим сообществом и рынком.

Участниками процесса коммерциализации инноваций, имеющие необходимые финансовые ресурсы, обычно выступают:

1. Крупные компании, в том числе транснациональные (ТНК), заинтересованные в инновациях для совершенствования своей деятельности или выхода на рынок с новым товаром. Они отдают предпочтение перспективно наиболее значимым инновациям, прежде всего из сферы «новой экономики».

2. Крупные и средние компании, ориентирующиеся на работу на рынке своей страны. Их, прежде всего, интересуют инновации, доведенные до опытного или серийного производства, которым практически на 100% гарантирован спрос. Для этих компаний большим плюсом является возможность импортозамещения иностранной продукции.

3. Венчурные компании и фонды. Их особенно интересуют революционные инновации, особенно в сфере «новой экономики». Их основное требование: рынок инновации должен быть динамично развивающимся, с перспективами выхода на объемы продаж, измеряемые сотнями миллионов долларов[11].

4. Частные инвесторы, которого интересует, прежде всего, окупаемость вложений в достаточно короткие сроки на достаточно устойчивом рынке. Некоторые внедряются в венчурные инновационные проекты на ранних этапах разработки, когда до получения результата еще предстоит пройти долгий путь.[12]

Как и в любой сфере рыночных отношений, важную роль в коммерциализации инноваций играют посредники. В области инноваций в роли посредников могут выступать специализированные агентства, средства массовой информации (включая электронные). Особенно бурно развивается в последнее время посредническая деятельность через Интернет.

Процесс выведения инновационного проекта на рынок содержит несколько этапов:

1. Если у предприятия есть несколько проектов, то для выхода на рынок необходимо отобрать проекты, которые обладают коммерческим потенциалом и высокой степенью готовности к освоению. Кроме того немаловажными оценками проектов являются: востребованность на рынке, потенциальный срок окупаемости, рентабельность, риски.

2. Формирование финансовых средств. Обычно у предприятия нет или недостаточно собственных средств. В таком случае необходимо привлечь инвесторов.

3. Закрепление прав на проект и распределение между участниками.

4. Внедрение новшества в производственный процесс или организация производства инновации с последующей ее доработкой, если потребуется.

1.5.Направление и методы коммерционализации инноваций.

Основными направлениями стимулирования коммерциализации инноваций являются:

• обеспечение приоритетности государственной поддержки науки и разработки наукоемких технологий, доведения расходов на науку до уровня 1,8% ВВП как порогового значения;

• совершенствование формирования и использования отраслевых инновационных фондов в обеспечении проведения и коммерциализации нововведений;

• формирование нормативной базы функционирования системы финансирования инновационных проектов;

• развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования благоприятных условий для его образования и функционирования;

• совершенствование системы стимулирования процессов создания и использования инновационной продукции;

• вовлечение в хозяйственный оборот ОИС, проведение их инвентаризации и обеспечение надежной охраны от несанкционированного использования;

• ускорение развития инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов инновационной деятельности;

• развитие информационной инфрастуктуры, оказания содействия научно-исследовательским организациям в доступе к информационным сетям и базам данных.

Можно выделить три широкие категории методов инновационной политики, которые могут быть использованы предприятиями различных отраслей:

• методы стимулирования предложения нововведений: обеспечение финансовой и технической помощи новаторам, включая создание научно-технической инфраструктуры, тесное взаимодействие и сотрудничество с научно-исследовательскими подразделениями вузов;

• методы стимулирования спроса на новшества: организация правительственных закупок и контрактов, особенно для новых товаров, процессов и услуг, формирование эффективных маркетинговых стратегий;

• методы создания климата для нововведений: формирование благоприятной налоговой и патентной политики и соблюдение государственных норм и правил по вопросам состояния экономики, условий и безопасности труда и охраны окружающей среды

Выводы по 1 главе

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых сходятся во мнении, что инновации превратились в основную движущую силу экономического и социального развития. Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития. Понятие «инновации» используется практически повсеместно, является темой бесед как на бытовом, так и на профессиональном уровне, в т.ч. на уровне глав государств, международных организаций и т.д. Под инновацией можно понимать конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, нового подхода к социальным проблемам. В принципе, термин «инновации» можно трактовать по-разному, он имеет бесконечное количество формулировок и определений. Проанализировав множество определений можно сделать вывод, что под «инновацией» понимается или конечный результат, или процесс. Это, по сути, диаметрально противоположные точки зрения. Первой точки зрения придерживаются Балабанов И.Т., Борисенко И.А., Винокуров В.И., Дорофеев В.Д. и Древясников В.А., Ильенкова С.В., Коровина А.Н., Медынский В.Г., Сурин А.В. и Молчанова О.П., Фатхутдинов Р.А. и др., второй – Аньшин В.М., Гринев В.Ф., Друкер П., Румянцев А.А., Хотяшева О.М., Цветков А.Н., Шумперт Й и др. Как видно, ученых, которые считают, что инновация – это, прежде всего, результат несколько больше. Такая же точка зрения указывается в методическом документе - «Руководстве Осло», которое принято странами Организацией экономического сотрудничества и развития.

Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути развития.

Глава 2. Коммерциализации инноваций в России

2.1. Пример инновационной компании «Фисоник»

Наиболее показательным примером успешной коммерциализации является инвестиционная программа энергосбережения ФИСОНИК, реализуемая с 2000г. В рамках программы разрабатывается, патентуется, серийно производится и реализуется на региональном, отраслевом и международном уровнях быстроокупаемое (в среднем от 6 до 12 месяцев) энерго- и ресурсосберегающее оборудование, позволяющее существенно (до 30 %) сократить энергопотребление за счет снижения затрат на электроэнергию и тепло в промышленных и муниципальных котельных, в производственно-технологических циклах предприятий перерабатывающих и добывающих отраслей, в большой энергетике (тепловые и атомные электростанции) и на транспорте.

Общая характеристика и история развития Инновационной компании Фисоник

Основным направлением деятельности Инновационной компании Фисоник (ИКФ), является осуществление коммерциализации инноваций в области энергосберегающих технологий. Сюда включается разработка ноу-хау, обеспечение защиты интеллектуальной собственности, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация серийного производства и, наконец, реализация продукции.

Оборудование под зарегистрированной торговой маркой «Фисоник» представляет энергосберегающую технику нового поколения. Запатентованные компанией Фисоник технологии обеспечивают значительную экономию энергоресурсов, оптимизацию технологических процессов, снижение массогабаритных характеристик, быструю окупаемость и дают возможность эффективного использования оборудования Фисоник там, где применение эжекторов и инжекторов неэффективно или невозможно.

Наибольшая эффективность от внедрения достигается при использовании аппаратов «Фисоник» для вновь строящихся или реконструируемых объектов. В этих случаях капитальные и эксплутационные затраты относительно существующих проектных решений сокращаются в несколько раз.

Компания образована в мае 1999 г. в форме общества с ограниченной ответственностью. Среди первоначальных учредителей компании был профессор, д.т.н. В.В. Фисенко - один из авторов струйных трансзвуковых технологий. Учредители и первоначальное руководство ИКФ оказались не в состоянии реально выполнять практические задачи, поставленные перед компанией. Неэффективно были потрачены первоначальные финансовые вложения.

В целях повышения эффективности оперативной деятельности компании генеральным директором в декабре 1999 г. был назначен С.В. Тишкин, имевший опыт руководства сложными конгломератами компаний и сетевых структур.

С мая 2001г., после выведения В.В. Фисенко из состава учредителей и подписания с ним договора об исключительной лицензии на использование изобретений, компания начинает новый этап своего развития. Закончено формирование группы менеджеров, в первую очередь научного менеджмента. Учредителями сформирована главная задача этого этапа: принципиально изменить подход к механизмам сбыта продукции, подготовить переход от выполнения разовых заказов отдельных потребителей к широкомасштабному внедрению технологий Фисоник в различных отраслях экономики путем их включения в федеральные, региональные и отраслевые программы энергосбережения. Эта задача на сегодняшний день успешно выполнена, созданы практически все необходимые предпосылки для начала массовой реализации продукции.

В целях оптимизации деятельности по различным научно-техническим направлениям, в мае 2001 г. было учреждено ЗАО «ФПГ «Новые технологии». Учредителями принято решение, что основными направлениями деятельности ИКФ являются разработка и производство теплообменного оборудования, оборудования для разогрева вязких сред, оборудования для пищевой, химической и фармацевтической промышленности, в то время как ФПГНТ специализируется на новых разработках для нефтепереработки, а также на технологиях безреагентной обработки воды и других жидких сред. Фактически ИКФ и ФПГНТ являются одной компанией: у них общий адрес, общие номера телефонов и факсов, в обеих компаниях работает один и тот же персонал.

В 2002 г. технологии Фисоник включены в Федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика». Проведена государственная экспертиза Министерства экономики РФ, получены заключения соответствующих министерств и ведомств об уникальности и конкурентоспособности оборудования Фисоник.

Деятельность компании поддержал Совет по проблемам национальной безопасности при председателе Государственной Думы РФ, а также спикер Госдумы Г.Н. Селезнев в письменных обращениях на имя Президента В. В. Путина, в Правительство РФ, в адрес руководителей регионов и естественных монополий.

Компания стала эксклюзивным пользователем патентов (российских и международных), которыми защищены технологии Фисоник. Завершены основные научно-исследовательские работы и сформирован план НИОКР. Получены основные патенты, сертификаты и лицензии, подписан лицензионный договор с одним из авторов патентов. Налажено серийное производство оборудования, разработаны маркетинговая и сбытовая политика, региональная политика, научно-техническая политика. Набрана высокопрофессиональная команда руководителей и среднего менеджерского звена, обладающих требуемым опытом и знаниями для разработки и реализации подобных масштабных программ и проектов.

Фактически ИКФ стала управляющей компанией холдинга, формируемого из предприятий и фирм, специализирующихся на реализации отдельных проектов и направлений деятельности. Во вновь создаваемых компаниях ИКФ предпочитает владеть контрольными пакетами акций и осуществлять управление.

Стратегические направления инновационного проекта

Стратегия развития инновационного проекта «Фисоник» реализуется в следующих основных направлениях:

Административно-организационная:

o разработка проекта Фисоник;

o разработка общей долгосрочной стратегии развития и отдельных;

o (краткосрочных и среднесрочных) планов;

o разработка и представление региональных, отраслевых и между народных проектов и программ;

o продвижение проекта и входящих в него отдельных подпроектов и программ с получением необходимой поддержки в официальных ин станциях на региональном, федеральном и международном уровнях;

o учреждение дочерних предприятий, смешанных обществ, участие, в ассоциациях, объединениях, консорциумах и других организационно-правовых формах юридических лиц.

o Научно-исследовательская:

o разработка новых технологий и новых видов оборудования;

o проведение необходимых для этого исследований, экспериментов, испытаний и анализов.

Юридическая и правовая:

o защита прав интеллектуальной собственности (патенты, сертификаты, товарные знаки) на территории РФ и за рубежом;

o подготовка юридической базы в отношениях с инвесторами, под рядчиками, клиентами, любыми другими партнерами, задействованными в разработке и реализации проекта.

Производственная:

o обеспечение высокоэффективного и бесперебойного производства оборудования под торговой маркой «Фисоник» и другими патентуемыми товарными знаками;

o диверсификация производства, подбор предприятий-производителей для новых видов продукции.

Торгово-сбытовая:

o создание собственной сбытовой и сервисной инфраструктуры для и реализации производимой товарной продукции;

o проведение торговых, экспортно-импортных, лизинговых и иных коммерческих операций;

o оптовая и розничная продажа, монтаж и техническое обслуживание,

o маркетинг, реклама и т. п.

Финансово-экономическая:

o поиск источников и организация долгосрочного финансирования проекта и его составляющих в РФ и за рубежом;

o организация краткосрочного кредитования текущей деятельности компании и отдельных проектов;

o проведение сделок, связанных с приобретением, привлечением, продажей и размещением различных финансовых и фондовых инструментов в любой принятой международной практикой форме.

2.1. Инновации и развитие бизнеса в США - коммерциализация изобретений

Ответственное отношение к идее модернизации, инновациям и развитию, требует понимания необходимости заимствования лучших технологий, а также изменений, происходящих в мире. Вот по какой причине так важно изучать, каким образом действуют в странах-лидерах национальные инновационные системы. Галина Калмыкова, директор Инновационно-технологического бизнес-центра Ставропольского края, раньше изучившая, каким образом действуют инновационные системы в Англии и Германии, в апреле 2012 года стажировалась в составе группы представителей стран СНГ и России из шестнадцати человек, которые были отобраны Министерством торговли США в рамках уникальной программы “Специальная Американская Бизнес-Интернатура” [SABIT], “Права на интеллектуальную собственность: коммерциализация технологий”.

Стажировка проходила в тридцати восьми организациях, находящихся в 4 американских штатах, в их составе были фонды бизнес-ангелов, венчурные фонды, вузы, бизнес-инкубаторы, акселераторы, центры трансфера технологий, в профильных ведомствах и министерствах.

Каждый день посещали две - три организации, с успехом работающие в области высоких технологий, получили уникальную возможность ознакомиться и провести анализ, каким образом на практическом опыте действует национальная инновационная система Соединенных Штатов, которая прогрессивно развивается уже в течение тридцати лет.

В качестве естественной потребности сотен тысяч промышленников США, которые были ориентированы на жесткую конкуренцию, начиная с 1970-1980 гг., инновационная среда возникла по инициативе одаренных ученых, бизнесменов, юристов, изобретателей, политиков США. Здесь автор и разработчик новшества такой же, как в России, однако, судя по статистике патентных ведомств, в пять раз более массовый. Гарантия выплат и система вознаграждений привлекают все больше новых участников.

В Соединенных Штатах любые инновации берут свое начало с опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ и их авторов. Изобретатель, получив патент на свое детище, неизбежно задается вопросом, каким образом извлечь прибыль из своего творения. Такая процедура называется коммерциализацией, либо монетизацией изобретения.

Внедрение новации требует больших средств и различных организационно-административных мероприятий. Изобретатель не всегда обладает нужными ресурсами и вынужден искать партнеров с целью воплощения своего изобретения в жизнь. Поэтому вторая по значимости фигура в данной среде - личность инновационного менеджера, продвигающий новшество на рынок. Это всегда профессионал, имеющий большой продуктивный опыт в реализации изобретений. Он доводит опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы до коммерциализации посредством лицензии, передаваемой от авторов в конкретные предприятия, в частности, в малый бизнес.[13]

Государство в Соединенных Штатах стимулирует инновации через наиболее активных, заинтересованных, эффективных личностей в малом бизнесе и науке. При этом оно не оказывает помощь средним и крупным компаниям по причине низкой эффективности и непрозрачности финансовых схем. Преследуя цель создания новых объектов бизнеса и высокооплачиваемых рабочих мест, государственные чиновники в стране определяют приоритетным развитие инновационного бизнеса, потому что он интенсивнее всего наращивает количество вновь занятых квалифицированных специалистов.

Финансирование бюджета увеличивается там, где рабочих мест было создано больше. Они также создают с целью роста занятости бизнес-инкубаторы, либо акселераторы во главе с опытными, “серийными” бизнесменами, уже создавшими и затем продавшими крупным компаниям целую серию своих предприятий.

Система формирования научно-технических программ государством в США ориентирована на своевременную оценку показателей эффективности связанных с ней разработок и быструю проверку реализуемости самой научной идеи.

Жителям Соединенных Штатов удалось создать для развития инноваций правовое поле, предоставляющее прекрасные условия как для коренных жителей страны, так и для иностранцев.

В базе национальной инновационной системы США, по мнению самих американцев, лежат три закона, в 1980 году два из них вступили в действие.

Первым является закон Бая — Дола, предполагающий передачу разработчику исключительных прав на патенты, которые были получены в ходе разработки опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, финансирование которых проиходило из государственного бюджета. Разработчику от государства передаются права на патенты, однако не на отчет и описание всей разработки. Если патенты отсутствуют либо они низкого качества, то у разработчика не остается для коммерциализации ничего ценного.[14]

Вторым является закон Стивенсона — Вайдлера, ориентированный на федеральные научно-технические центры и лаборатории и для них регламентирует область технологических инвестиций. Он требует от гослабораторий наличия официальных процедур по передаче технологий, проведения активного поиска возможностей для передачи технологий вузам, индустриальным компаниям, правительству штата, местным правительствам.

Еще один нормативный акт регулирует область распределения отчислений авторов и других вознаграждений изобретателям, которые являются госслужащими. Кроме стимулирующей функции, он противодействует переходу сотрудников из одних компаний в другие и “утечке мозгов” из страны.

Так, в Америке количество заявок на патенты за последнее десятилетие выросло в три раза, а в России число заявок, подаваемых на патенты, постоянно снижается.

В России в 1990-е годы престиж научной деятельности очень упал, многие направления исследований в науке не имели финансирования. Многие ученые покинули страну. Поэтому на данный момент возникает проблема недостаточной наукоемкости предлагаемых проектов на конкурсах для финподдержки малого инновационного бизнеса по грантовым программам государства. В настоящее время весьма острым стал вопрос участия государства и бизнеса в поддержке научно-исследовательской деятельности. Мощным инструментом развития малого инновационного бизнеса, как показывает зарубежный опыт, стала востребованность его продукции крупным бизнесом, в России она очень низкая. Масштабы поддержки венчурным капиталом малого инновационного бизнеса тормозит отсутствие рыночной перспективы при реализации инновационных проектов.

Американская модель поддержки инноваций применима в России. Об этом свидетельствует опыт сотрудничества с отечественным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [Фонд содействия], ее стратегия формировалась на базе изучения лучшей мировой практики поддержки малого бизнеса. За образец приняли программу SBIR, запущенную в США в 1982 году после принятия Акта о развитии малого инновационного бизнеса. Фонду содействия за короткий срок удалось показать высокую эффективность господдержки малых инновационных компаний на территории России. Многие стартапы, получившие его финпомощь, в своих секторах бизнеса уже стали лидерами рынка. На сегодня они уже превратились в крупные компании, сами создающие малые предприятия и вкладывающие средства в разные проекты, включая вузы, готовящие для них кадры. На развитие инновационных проектов объем привлеченных ими средств дополнительно - более 10.5 млрд рублей, затраты Фонда равняются примерно пятистам млн рублей.

Задачей на ближайшее время является посредством развития новых сервисов - консалтинга, технологического аудита, сертификации, патентования - вместе с Фондом содействия, повысить качественный уровень подготовки проектов и их команд, которые по системе “инновационного лифта” формируются с целью поддержки другими институтами развития в дальнейшем, включая венчурные фонды. [15]

Вывод по 2 главе.

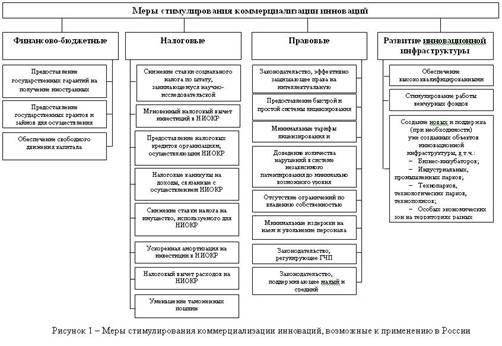

Очевидно, что полное копирование зарубежного опыта в сфере инновационного развития Россией невозможно, ввиду социальных, правовых и экономических различий, однако адаптирование части опыта возможно и необходимо. На наш взгляд, перспективными для использования в России являются следующие меры стимулирования коммерциализации инноваций:

- налоговые меры: налоговый вычет расходов на НИОКР; ускоренная амортизация на инвестиции в НИОКР; налоговые каникулы на доходы, связанные с осуществлением НИОКР; снижение ставки налога на имущество, используемого для НИОКР; целевые налоговые льготы, связанные с географическими, отраслевыми характеристиками, размером компании и т.д.; уменьшение таможенных пошлин и др.;

- правовые меры: предоставление быстрой и простой системы лицензирования; минимальные тарифы лицензирования и патентирования; доведение количества нарушений в системе независимого патентирования до минимально возможного уровня; создание особых экономических зон и иных объектов инновационной инфраструктуры; обеспечение развития венчурного и частного капитала;

- финансово-бюджетные меры: предоставление государственных грантов и займов для осуществления НИОКР; предоставление государственных гарантий на получение иностранных инвестиций; обеспечение свободного движения капитала;

- меры развития инновационной инфраструктуры: обеспечение высококвалифицированными кадрами; стимулирование работы венчурных фондов; создание новых и поддержка (при необходимости) уже созданных объектов инновационной инфраструктуры.

На рисунке 1 представлена обобщающая схема возможных к применению в России мер стимулирования коммерциализации инноваций.

Несмотря на то, что Правительство России признает необходимость перехода экономики страны с экспортно-сырьевой на инновационную модель и применяет ряд мер, направленных на повышение инновационной активности, уровень коммерциализации сохраняется на низком уровне. Причинами служит следующее :

- при осуществлении инноваций не всегда внимание уделяется реальному спросу и общественным потребностям, происходит отрыв науки от производственной деятельности;

- недостаточное количество крупных высокотехнологичных компаний, способных осуществлять финансовое и технологическое решение инновационных задач;

1

- отсутствие системных мер стимулирования инвестиций в разработку и коммерциализацию инноваций;

- отсутствие механизмов оценки эффективности государственных научно-технических программ;

- незначительное количество бизнес-ангелов и венчурных фондов.

Итак, при разработке и реализации стратегий инновационного развития приоритетным является создание благоприятного экономического и правового климата, обеспечение развитой инновационной инфраструктуры. Также важным является системность и направленность инновационной политики на долгосрочную перспективу. Государство не должно ориентироваться исключительно на критерии экономической эффективности при принятии решений о реализации стимулирующих мер, оно должно учитывать такие важные социально-экономические факторы как создание новых рабочих мест, бюджетная эффективность, наращивание конкурентоспособности страны, привлечение прямых иностранных инвестиций и т.д.

Мировой опыт показывает, что при правильной расстановке приоритетов инновационного развития, уровень коммерциализации инноваций, а, следовательно, и общая конкурентоспособность экономических систем растет высокими темпами. На наш взгляд, при условии реализации подобной политики в России, у страны есть высокие шансы для ускоренного экономического роста.

На сегодняшний день в российской экономике сформирован ряд механизмов государственного содействия компаниями ранних стадий, действующих в инновационной сфере. Венчурный инновационный фонд является реально работающим механизмом государственной поддержки венчурного инвестирования, основная задача которого – выступать соучредителем коммерческих венчурных фондов России для разделения инвестиционных рисков. Российская венчурная компания осуществляет модели соинвестирования и непосредственного инвестирования в инновационные компании ранней стали через запуск программ «посевного» финансирования. Исключительный вид деятельности данной компании – приобретение инвестиционных паев венчурных фондов. Региональные фонды Министерства экономического развития РФ – в основе создания каждого фонда заложен принцип трехстороннего партнерства по участию в имуществе фонда. Наиболее привлекательными для инвесторов оказались регионы, традиционно занимающие активную позицию в высокотехнологичных и наукоемких разработках в сфере информационных технологий.

Заключение

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Термин "инновация" стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий. В литературе насчитываются сотни определений. Например, по признаку содержания или внутренней структуры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др. Исследователи не ограничиваются узкими определениями инноваций и выделяют три основных типа: продуктные, технико-технологические и организационно – управленческие.

Следует различать понятие инновационной деятельности в широком и узком смыслах. В широком смысле под инновационной деятельностью понимают любое использование в практических целях научных или научно-технических результатов во всех сферах человеческой деятельности. В узком смысле инновационной деятельностью считают использование в практических целях научных или научно-технических результатов в одной из сфер человеческой деятельности.

Инновационный потенциал можно трактовать как способность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей.

Рынок инноваций характеризуется рядом отличительных особенностей:

1. он традиционно является новым для выходящей на рынок организации (в силу новизны разработанного продукта приходится иметь дело с незнакомыми потребителями);

2. он является неэластичным, вследствие ограниченного влияния ценовой политики на объем сбыта;

3. он характеризуется ограниченным количеством покупателей и продавцов.

Коммерциализацию однозначно связывают с представлением об инновационном процессе, в ходе которого научный результат или технологическая разработка реализуются с получением коммерческого эффекта. Рассмотрение определенных факторов позволяет прогнозировать возможность коммерческого успеха и возможные проблемы на пути коммерциализации, которые определяют риски неуспеха

Библиографический список

1. Федеральный закон (проект) "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации" от 1998 г.

2. Бурдей,К.И., Выведение нового продукта на рынок [Текст]/ К.И.Бурдей /Рекламные идеи. -2007- № 8.-с.16-18

3. Гольдштейн,Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие,[Текст]/ Г.Я.Гольдщтейн, - 1998 г.- с.232

4. Ермакова,Н.М. О коммерциализации технологий и зарубежном опыте в области регулирования прав на результаты научно-технической деятельности [Текст]/ Н.М.Ермакова - Вопросы государственного и муниципального управления. -2009.- с.17-29.

5. Инновационная политика и инновационный бизнес в России // Аналитический вестник 2001 №15.

6. Ивасенко,А. Г. Инновационный менеджмент: учеб. Пособие.[Текст] / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. -М.: КНОРУС, 2014.-с.213-254.

7. Волынец-Руссет,Э.Я Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках)[Текст]/ Э.Я. Волынец-Руссет - 2004 г.- с.187-217.

8. Ларичева,Е. А. Двойная роль инноваций [Текст]/ Е.А. Ларичева -Менеджмент в России и за рубежом. -2004.- с.35-186.

9. Титов,А.Б. Маркетинг и управление инновациями Учебное пособие. [Текст]/ А.Б.Титов - 2001 г.-с.476.

10. Павленко,В.Г. Зарубежный опыт коммерциализации интеллектуальной собственности [Текст]/ В.Г. Павленко -Человек, общество, управление. -2014. - с. 134-141.

11. Пилипчук,В.В. Маркетинг инноваций.[Текст]/ В.В.Пилипчук– М.: ИНФРА-М, 2005 г. – 256 с.

12. Фонштейн,Н.М.Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций.[Текст]/ Н.М.Фонштейн- “Коммерциализация технологий: теория и практика” -2010 г.-с.674.

13. Трифилова,А. А. Управление инновационным развитием предприятия [Текст]/ А.А.Трифилова-Управление инновационным развитием предприятия- М.: Финансы и статистика-2003 г.- с.254-236.

14. Шленов,Ю.В.«Управление инновациями»[Текст]/ Ю.В.Шленов –Управление инновациями-2003 г.-с.19-76.

15. Шичкина М.И. Проблемы коммерциализации инноваций в России [Текст]/ Выступление на 3 инновационно-промышленном форуме «Технологический прорыв. Формирование рынка».-2010, ноябрь.

[1] Федеральный закон (проект) "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации" от 1998 г.

[2] Бурдей,К.И., Выведение нового продукта на рынок [Текст]/ К.И.Бурдей /Рекламные идеи. -2007- № 8.-с.16-18

[3] Гольдштейн,Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие,[Текст]/ Г.Я.Гольдщтейн, - 1998 г.- с.232

[4] Ермакова,Н.М. О коммерциализации технологий и зарубежном опыте в области регулирования прав на результаты научно-технической деятельности [Текст]/ Н.М.Ермакова - Вопросы государственного и муниципального управления. -2009.- с.17-29.

[5] Инновационная политика и инновационный бизнес в России // Аналитический вестник 2001 №15.

[6] Ивасенко,А. Г. Инновационный менеджмент: учеб. Пособие.[Текст] / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. -М.: КНОРУС, 2014.-с.213-254.

[7] Волынец-Руссет,Э.Я Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках)[Текст]/ Э.Я. Волынец-Руссет - 2004 г.- с.187-217.

[8] Ларичева,Е. А. Двойная роль инноваций [Текст]/ Е.А. Ларичева -Менеджмент в России и за рубежом. -2004.- с.35-186.

[9] Титов,А.Б. Маркетинг и управление инновациями Учебное пособие. [Текст]/ А.Б.Титов - 2001 г.-с.476.

[10]Павленко,В.Г. Зарубежный опыт коммерциализации интеллектуальной собственности [Текст]/ В.Г. Павленко -Человек, общество, управление. -2014. - с. 134-141.

[11] Пилипчук,В.В. Маркетинг инноваций.[Текст]/ В.В.Пилипчук– М.: ИНФРА-М, 2005 г. – 256 с.

[12] Фонштейн,Н.М.Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций.[Текст]/ Н.М.Фонштейн- “Коммерциализация технологий: теория и практика” -2010 г.-с.674.

[13] Трифилова,А. А. Управление инновационным развитием предприятия [Текст]/ А.А.Трифилова-Управление инновационным развитием предприятия- М.: Финансы и статистика-2003 г.- с.254-236.

[14] Шленов,Ю.В.«Управление инновациями»[Текст]/ Ю.В.Шленов –Управление инновациями-2003 г.-с.19-76.

[15] Шичкина М.И. Проблемы коммерциализации инноваций в России [Текст]/ Выступление на 3 инновационно-промышленном форуме «Технологический прорыв. Формирование рынка».-2010, ноябрь.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)