Оглавление

1.Введение………………………………………………………………………...2.

2.Объект исследования Песчано-Уметское подземное хранилище газа……...4.

3.Рельеф, гидрография, климат, растительный мир территории…………….........6.

4.Литолого-стратиграфический очерк территории Печано-Уметского ПХГ...9.

4.1.Гидрогеологический очерк территории Песчано-Уметского ПХГ…...17.

5.Воздействие ПХГ на гидросферу……………………………………………20.

6.Заключение……………………………………………………………………22.

7.Список литературы…………………………………………………………...23.

1.Введение.

Россия является главным поставщиком газа за рубеж. Добываемый в России природный газ поступает в магистральные газопроводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России.

ПХГ современной Россий.

В настоящее время в России создана развитая система подземного хранения газа, которая выполняет следующие функции:

· регулирование сезонной неравномерности газопотребления;

· хранение резервов газа на случай аномально холодных зим;

· регулирование неравномерности экспортных поставок газа;

· обеспечение подачи газа в случае нештатных ситуаций в ЕСГ;

· Создание долгосрочных резервов газа на случай форс-мажорных обстоятельств при добыче или транспортировке газа.

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России и расположены в основных районах потребления газа.

На территории Российской Федерации расположены 26 объектов подземного хранения газа, из которых 8 сооружены в водоносных структурах, 1 в отложениях каменной соли и 17 — в истощенных месторождениях.

В пределах ЕСГ РФ действует двадцать подземных хранилищ газа, из них 14 созданы в истощенных месторождениях: Песчано-Уметское, Елшано-Курдюмское (два объекта хранения), Степновское (два объекта хранения), Кирюшкинское, Аманакское, Дмитриевское, Михайловское, Северо-Ставропольское (два объекта хранения), Краснодарское, Кущевское, Канчуро-Мусинский комплекс ПХГ (два объекта хранения), Пунгинское, Совхозное.

7 созданы в водоносных пластах: Калужское, Щелковское, Касимовское, Увязовское, Невское, Гатчинское, Удмуртский резервирующий комплекс (два объекта хранения).

Актуальность работы:Интенсификация потребления природного газа, как доминирующего энергоресурса и связанные с этим геополитические проблемы обусловили повышенное внимание к поиску новых решений по вопросам хранения углеводородного сырья.

Целью моей курсовой работы: является рассмотрение воздействия Песчано-Уметское ПХГ на воздействие подземных вод.

2.Объект исследования Песчано-Уметское подземное хранилище газа.

На Песчано-Уметской структуре, выявленной в результате проведения сейсмических работ и крелиусного бурения в 1945-1955 годах, осуществлялось глубокое разведочное бурение, подтвердившее наличие поднятия как по мезозойским, так и по палеозойским отложениям, позволившее установить и уточнить общие размеры и форму структур в пределах карбона и девона. Были выявлены газовая залежь в отложениях черемшано-прикамского и газонефтяные залежи в отложениях мелекесский, тульского и бобриковско-кизеловского горизонтов карбона, а также нефтяная залежь в тимано-пашийских отложениях девона. В 1955 году была выявлена газовая залежь в отложениях мячковского горизонта. Эксплуатационное бурение на площади начато в 1947 году. Всего с целью разведки и эксплуатации выявленных залежей было пробурено 80 скважин – 43 разведочных и 37 эксплуатационных. Из числа пробуренных ликвидировано по геологическим и техническим причинам 31 скважина .

Промышленная разработка месторождения началась в сентябре 1945 года с вводом в эксплуатацию газовой залежи черемшано-прикамского горизонта. Газонефтяные залежи бобриковско-кизеловского и тульского горизонтов были введены в эксплуатацию в 1951-52 г.г. До этого газонефтяная залежь бобриковско-кизеловского горизонта со второй половины 1948 года находилась в пробной эксплуатации на нефть и газ одновременно, а газонефтяная залежь тульского горизонта в 1949-52 г.г. находилась в пробной эксплуатации на нефть. Промышленная эксплуатация этих залежей на нефть и газ одновременно началась с 1955 года .

В 1966 году как тульская, так и бобриковско-кизеловская залежи практически были закончены разработкой как на нефть, так и на газ .

На основании проектов создания ПХГ в 1967 году началась сначала пробная, затем промышленная эксплуатация подземного хранилища как в истощенной залежи тульского, так и бобриковско-кизеловского горизонтов. С начала эксплуатация в истощенных залежах бобриковско-кизеловского и тульского горизонтов происходила раздельно; с 1980 года обе залежи были объединены в единое подземное газохранилище .

Нефтяная залежь пласта Д-1 выработана. Газовая залежь черемшано-прикамского горизонта используется в качестве контрольной для наблюдения за герметичностью покрышки подземного газохранилища. Залежь ІІІ пласта окского подгоризонта в эксплуатацию не вступала .

Таблица 1. Геологическая характеристика Песчано-Уметского ПХГ

|

Показатели |

Тульский горизонт |

Бобриковско- кизеловский горизонт |

|

Характер залежи |

газонефтяная |

газонефтяная |

|

Тип залежи |

пластовая сводовая |

пластовая сводовая |

|

Тип коллекторов |

песчаники |

песчаники, известняки |

|

Глубина залегания, м |

1070 |

1100 |

|

Начальные запасы газа, млн. м3 |

1877 |

2236 |

|

Начальное пластовое давление, МПа |

10,1 |

10,1 |

|

Этаж газоносности, м |

105,7 |

85,9 |

|

Размеры структуры, км |

6,6 х 2,8 |

5,5 х 2,1 |

|

Мощность коллекторов, м |

0-16 |

вв. 0-9, кz. 13-18 |

|

Пористость коллекторов, % |

20 |

вв. 20, кz. 10,6 |

|

Проницаемость коллекторов, м2 |

0,4 х 10-12 |

вв. 0,565 х 10-12, кz. 0,168 х 10-12 |

|

Пластовая температура, С0 |

33 |

36 |

3.Рельеф, гидрография, климат, растительный мир территории.

Промплощадка Песчано-Уметского управления подземного хранения газа расположена на юго-восточных склонах Приволжской возвышенности в 15 км западнее г. Саратова.Территория подземного хранилища составляет 1862 га.Песчано-Уметское УПХГ граничит:на севере и западе – с пашней подсобного хозяйства «Комбайн»;на юге – с лесополосой, идущей вдоль трассы «Саратов-Балашов»;на востоке – с населенными пунктами: поселком Красный Октябрь селами Верхний и Нижний Курдюм.

Климат рассматриваемого района характеризуется как континентальный, типичный для умеренных широт (холодной зимой и жарким летом). Продолжительность лета около 150 дней, зимы около 147 дней. Среднегодовая температура воздуха плюс 6,4°С.

Зима – морозная, с холодными ветрами и метелями, малоснежная, в последние годы теплая, с частыми оттепелями. Среднемесячная температура воздуха составляет минус 8,3-16,6°С. Минимальная отрицательная температура воздуха отмечается в феврале месяце, иногда опускается ниже 30°С. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября или начале декабря, высота его в течение зимы 19-34 см. Средняя продолжительность снежного покрова – 100 дней. Сход снежного покрова наблюдается в третьей декаде марта или в начале апреля. Величина сезонного промерзания грунта может достигать 1,78 м.

Весна не продолжительная, обычно не более 1,5 месяцев, осадки в этот период редки. В последние годы оттаивание грунтов происходит в более ранние сроки, что приводит к насыщению грунтов избытком влаги. Лето – жаркое, сухое. Среднемесячная температура воздуха составляет 18,1-22,3°С. Осадки выпадают в виде ливневых дождей. Осень наступает во второй половине сентября. Наибольшее количество осадков (около 60-65%) выпадает в осенне-летний период. Всего за год выпадает в среднем 399-453 мм.

Циркуляция воздушных масс определяется распределением атмосферного давления. Преобладающее направление ветров северо-западное и юго-восточное. Средняя скорость ветра 3,6-5,6 м/с, максимальная 20-25 м/с.

В геоморфологическом отношении изучаемая территория расположена в южной части Приволжской возвышенности и представляет собой высокую равнину, расчлененную речной и овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки изменяются от 175 до 290 м. Для изучаемого района характерно наличие густой овражно-балочной сети.

Рельеф местности носит слегка увалистый, всхолмленный характер. Наибольшее колебание высот возвышенности составляет 120 - 200 м. С этой возвышенности берут свое начало реки Курдюм, Чардым, Елшанка, Латрык, Идолга. Речные долины широкие, большая часть стока, как правило, проходит весной. В 3-х км к юго-западу от промплощадки ПХГ находится котловина, откуда берет свое начало река Курдюм.

Наиболее крупные овраги – урочище «Грязнуха» (в западной части), овраг Окунев - в юго-восточной части. Большую роль в оврагообразовании играет хозяйственная деятельность человека (вырубка леса и кустарника, распашка земель и т.д.).

По окраинам изучаемой территории отмечаются лесные массивы (Казенный, Угольный, Песчаный, Грязнов, Собанино, Решетово). На рассматриваемой территории распространены пять основных типов почв: черноземы обыкновенные и солонцеватые, черноземы южные и южные солонцеватые, черноземы мало гумусовые щебнистые.

На водораздельных пространствах почвы представлены черноземом и черноземом с невыраженным подтипом на твердых коренных породах. В лесных массивах распространены лесные серые почвы. Несколько обособленно стоит разновидность, именуемая «почвы речных долин», ближе к руслу с прослоями илов.

Развитая на территории растительность характерна для лесостепной зоны. В верховьях балок она представлена разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью на обыкновенных и южных черноземах; типчаково-ковыльная связана с каменистыми субстратами.

Леса, небольшие по площади, распространены на водоразделах и, частично, в поймах рек. Преобладает дуб с примесью березы и осины высотой 10 – 19 м. Подлесок кустарниковый, редкий, высотой 1 – 3 м, состоит из липы, крушины, жимолости, рябины и др.

4.Литолого-стратиграфический очерк территории Печано-Уметского ПХГ.

Палеозойская эратема (PZ)

Девонская система (D)

Средний отдел (D2)

Живетский ярус (žv).Старооскольский надгоризонт (st). Воробьевский горизонт (vb). Породы представлены песчаниками, серыми, мелкозернистыми, плотными, переслоенными аргиллитами, от светло-серых до серых, неплотными, слоистыми. В кровельной части залегает пласт известняка, светло-серого, почти белого, участками серого, плотного, с включениями гипса и макрофауны. Толщина горизонта 62 – 73 м.

Ардатовский горизонт (ar). Представлены кварцевыми крепкими песчаниками, светло-серыми, почти белыми, среднезернистыми (пласты D2IVа и D2IVб), с тонкими прослоями глин и аргиллитов серых, темно–серых, и известняков. В кровле залегает 10-метровый пласт известняка D2IV. Толщина горизонта 51 – 58 м.

Муллинский горизонт (ml). Сложен аргиллитами, серыми, темно–серыми неплотными, слоистыми, местами слабо песчанистыми, с включениями растительных остатков. Имеются прослои известняков и песчаников. Толщина горизонта 63 – 73 м.

Верхний отдел (D3)

Франский ярус (f). Пашийско-тиманский горизонт (pš-tm). Отложения представлены терригенным комплексом, сложенным чередованием прослоев аргиллитов, алевролитов и песчаников. Встречаются прослои глинистых известняков. Песчаники, относящиеся к пластам D3III и D3II, от светло-серых до светло-бурых, от тонко - до среднезернистых, плотные. Аргиллиты от до зелёных, различной плотности, слоистые, с включениями пирита и углистых растительных остатков на границе с песчаником. Толщина горизонта 36 – 150 м.

Отложения саргаевского, семилукского, воронежско– петинского и евлано-ливенского горизонтов представлены переслаиванием известняков и аргиллитов. Известняки серые и тёмно-серые, мелко-, средне- и крупнокристаллические, плотные, крепкие; аргиллиты чёрные и тёмно-серые, плотные, известковистые, местами песчанистые. Толщина горизонтов от 288 до 316 м.

Фаменский ярус (fm) в составе задонско-елецкого горизонта (zd-el), данково-лебедянского горизонта (dn-lb) и заволжского надгоризонта (zv) Заволжский надгоризонт (zv) представлен толщей известняков, доломитизированных известняков и доломитов, от светло - до тёмно-серых, иногда с коричневатым оттенком, от мелко - до среднекристаллических, плотных, крепких. Толщина 417 – 456 м.

Каменноугольная система (С)

Нижний отдел (С1)

Турнейский ярус (t). Ханинский надгоризонт (hn) в составе малевского горизонт и упинскогогоризонтов сложен известняками, песчаниками и аргиллитами. Известняки от светло- до тёмно-серых, местами тёмно-коричневые, мелко- и скрытокристаллические, плотные, крепкие, массивные. Толщина 52-61 м.

Шуриновский надгоризонт (šr). Кизеловско–черепецкий горизонт (kz+čr).

Известняки светло-коричневые тонкокристаллические, плотные, разбиты субвертикальными трещинами, органогенные, органогенно–обломочные. На Песчано–Уметской площади являются коллекторами, содержащими газонефтяную залежь. Толщина 16 – 22 м.

Визейский ярус (v)

Кожимский надгоризонт (kž). Бобриковский горизонт (bb). Отложения представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, тёмно-серых и чёрных, углистых аргиллитов. Коллекторами бобриковского горизонта являются песчаники, от белых до чёрных, кварцевые, мелко- крупнозернистые,. На Песчано–Уметской площади пласты бобриковского горизонта являются коллекторами нефти и газа. Толщина отложений горизонта 4 – 14,5 м.

Окский надгоризонт (ok). Тульский горизонт (tl). Сложен известняками, доломитами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и чёрными углисто-глинистыми сланцами.

Известняки от светло-серых до тёмно-серых, кавернозные. Песчаники светло- и тёмно-серые, кварцевые, мелко- и тонкозернистые. Алевролиты от светло-серых до чёрных, глинистые. Аргиллиты от тёмно-серых до чёрных, трещиноватые, рассланцованные. В нижней части тульских отложений, вскрытых бурением на Песчано–Уметской площади, выделяется два продуктивных пласта. Толщина отложений горизонта 24 – 46 м.

Алексинский+Михайловский+Веневский горизонты Окского надгоризонта и Стешевский+Тарусский горизонты Серпуховского яруса представлены мощной однородной труднорасчленяемой толщей известняков серых, мелкокристаллических, пелитоморфных, массивных, местами глинистых и доломитизированных, в верхней части закарстованных, с прослоями серых песчанистых алевролитов и аргиллитов. К нижней части алексинского горизонта (пласт III окского надгоризонта) приурочена газовая залежь. Толщина пачки 235,2 - 256 м.

Серпуховский ярус (s).Протвинский горизонт (pr). Сложен известняками серыми и белыми, плотными, местами глинистыми, прослоями органогенно–обломочными, в кровле породы закарстованы и выщелочены. Толщина 35 – 48 м.

Средний отдел (C2)

Башкирский ярус (b). Прикамско-черемшанский горизонт (pk-čm). Породы залегают несогласно на размытой поверхности протвинских отложений и представлены известняками белыми и светло-серыми, мелкокристаллическими, местами трещиноватыми. К черемшано–прикамскому горизонту приурочена газовая залежь, находившаяся в разработке с 1945 г. по 1955 г. Толщина 36 – 47 м.

Мелекесский горизонт (mk). Представлен чередованием глин, песчаников, алевролитов и известняков. Глины тёмно-серые слоистые, плотные. Песчаники светло-серые и серые, полимиктовые и кварцевые, слабосцементированные и крепкие, иногда с выпотами нефти. Алевролиты серые, глинистые, слоистые. Известняки светло-серые, серые, тонкокристаллические, местами трещиноватые, до кавернозных. К породам мелекесского горизонта приурочена газовая залежь. Толщина горизонта 37 – 45 м.

Московский ярус (m) в составе верейского, каширского, подольского и мячковского горизонтов представлены светло-серыми, буровато-серыми известняками, иногда доломитизированными или мергелистыми, с прослоями глин, алевролитов и песчаников. Толщина от 389 до 511 м.

На территории Песчано-Уметского поднятия, среднеюрские отложения залегают на размытой поверхности отложений среднего карбона.

Мезозойская эратема (MZ)

Юрская система (J)

Средний отдел (J2)

Байосский ярус (b). Представлен выдержанной однородной толщей глин серых и голубовато-серых, песчанистых. В основании яруса залегает пачка разнозернистого кварцевого песка с большим количеством гальки, кремня и известняка. Толщина отложений яруса 70 – 85 м.

Батский ярус (bt). В составе яруса выделяются две пачки: верхняя - преимущественно песчано-алевритовая и нижняя – преимущественно глинистая. Толщина отложений 54 – 81 м.

Средний и верхний отделы (J2+3)

Келловейский и оксфордский ярусы (k+o). Отложения представлены тёмно-серыми глинами, слабо-известковистыми, тонкоплитчатыми, с конкрециями сидеритов и редкими прослойками песков. Толщина 54–81 м.

Меловая система (K)

Нижний отдел (K1)

Барремский ярус (br). Породы барремского возраста залегают несогласно на размытой поверхности киммеридж-оксфордских отложений и представлены глинами от тёмно-серых до чёрных, неравномерно-ожелезнёнными кварцевыми алевролитами и песками. На Песчано–Уметской структуре барремские отложения выходят на дневную поверхность на своде. Толщина яруса 26 – 65 м.

Аптский ярус (a). Представлен толщей песков и песчаников светло-серых, кварцево–глауконитовых, переходящих в глины тёмно-серые, почти чёрные. Породы аптского возраста на Песчано–Уметской площади развиты почти повсеместно и отсутствуют на локальных участках, приуроченных к сводовой части структуры. Толщина пород яруса 82 – 106 м.

Альбский ярус (al). Породы яруса залегают несогласно на размытой поверхности аптских отложений и подразделяются на две пачки: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю – песчаную. Глины верхней пачки тёмно-серые, жирные, не известковистые. Пески и песчаники зеленовато-серые, кварцево-глауконитовые. Породы альбского возраста выходят на дневную поверхность на крыльях Песчано–Уметского поднятия. Толщина отложений 89 – 130 м.

Верхний отдел (К2)

Сеноманский ярус (s). Несогласно залегает на отложениях альбского яруса. Представлен толщей песков и песчаников зеленовато-серых, кварцево-глауконитовых, В подошве яруса залегает пласт фосфоритовых конкреций. Толщина 50 м.

Туронский ярус (t). Залегает несогласно на размытой поверхности сеноманских отложений. Сложен трещиноватыми мелоподобными мергелями и глинами, песками с известковистыми желваками, в основании – толща фосфоритовых желваков. Толщина 3 м.

Сантонский ярус (st). Несогласно залегает на размытой поверхности туронских отложений. Породы делятся на две пачки: нижнюю - мергелисто-опоковую и верхнюю, сложенную серыми песками, песчаниками, алевритами и алевролитами. Толщина яруса 28 м.

Кампанский ярус (cm). Пески зеленовато-серые, кварцево-глауконитовые, мелкозернистые, содержащие прослои таких же песчаников, редкие прослои глин. Толщина 50 м.

Кайнозойская эратема (KZ)

Палеогеновая система (Р)

Отложения системы залегают на размытой поверхности меловых отложений и представлены сызранскими и саратовскими слоями. Нижнесызранские слои сложены тёмно-серыми трещиноватыми опоками, местами обогащёнными кремнистым, глинистым и песчаным материалом; верхнесызранские и саратовские слои - серыми песками и песчаниками, с прослоями глин, местами песчанистых.

Четвертичная система (Q)

Породы системы залегают на размытой поверхности палеогеновых и меловых отложений и в генетическом отношении отличаются большим разнообразием. Пользующиеся наибольшим распространением аллювиально-делювиальные разности сложены рыхлыми буровато-коричневыми и желтовато-серыми суглинками и песчанистыми глинами, с включениями гравия и щебня опок и песчаников. Имеющие также широкое распространение, осадочные породы морен, представлены красновато- и буровато-коричневыми глинами, переходящими в суглинки, супеси и уплотнённые пески. Суммарные толщины четвертичных отложений изменяются от 1 до 25 м.

Геологическое строение нефтепродуктивных отложений Песчано-Уметского месторождения

Тектонические особенности Песчано-Уметской структуры

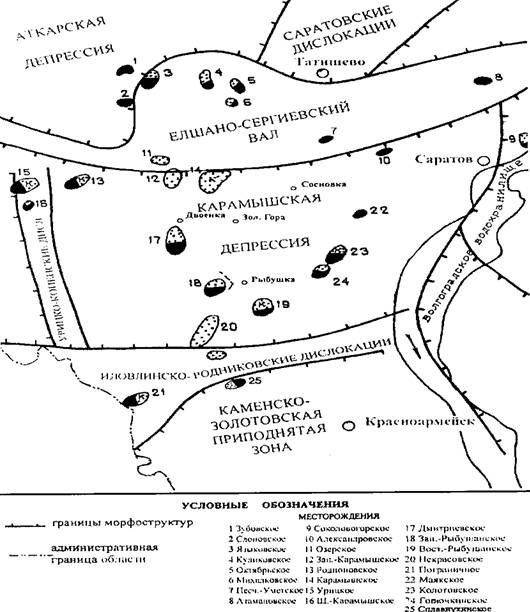

Согласно тектонической схемы, Песчано-Уметское поднятие в современном тектоническом плане расположено на Елшано-Сергиевском валу, приуроченном к структуре высшего порядка – Рязано-Саратовскому прогибу.

Рисунок 1 – Тектоническая схема Рязано-Саратовского прогиба (составлена С.П. Козленко, П.М., Толманской)

В современном структурном плане Песчано-Уметская структура представляет собой брахиантиклинальную складку, простирающуюся в субширотном направлении. Северное, северо-западное крыло пологое, южное, юго-восточное крутое, осложненное всбросовым тектоническим нарушением, амплитудой около 50 м, поверхность которого пересекается скважиной 33 на уровне карбонатного девона. Перепад высот по соседним скважинам, находящимся на разных блоках, достигает 300 м. По кровле тульских отложений размер структуры в пределах контура нефтегазоносности 6,9 км х 2,7 км.

4.1.Гидрогеологический очерк территории Песчано-Уметского ПХГ.

На большей части территории Песчано-Уметского ПХГ зона аэрации сложена породами четвертичного, аптского, реже альбского возрастов. Мощность зоны аэрации изменяется от 7–10 м до 30 м. По условиям питания, составу водовмещающих пород, скорости водобмена, гидрохимическому режиму и возрасту на территории исследований выделяются: водоносный комплекс палеогеновых отложений, водоносный горизонт маастрихтских отложений, водоносный комплекс сантонских и кампанских отложений, водоносный горизонт сеноманских отложений, водоносный горизонт альбских отложений, водоупорная глинистая толща барремских отложений, водоносный горизонт аптских отложений.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений. Распространен на юге изучаемой территории. Водовмещающие породы представлены песками и песчаниками саратовской и верхнесызранской свит, а также опоками нижнесызранской свиты. Пески мелко- и разнозернистые, кварцевые, с прослоями песчаников. Опоки плотные, трещиноватые, с прослоями опоковидных глин и песчаников. Мощность водовмещающих пород изменяется от 6-15 м до 60 м. Снизу водоносный комплекс подстилается водонасыщенными алевритами маастрихтского возраста.Воды комплекса преимущественно безнапорные. Уровень залегает на глубине от 1 до 7 м в долинах рек и балок и до 40-70 м – на возвышенных междуречных водораздельных участках. Воды комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/л. По химическому составу воды, преимущественно, гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные.

Водоносный горизонт маастрихтских отложений. Распространение и условия залегания водоносного горизонта совпадает с водоносным комплексом палеогеновых отложений. Водовмещающие отложения представлены глинистыми алевритами с прослоями кварцево-глауконитового песка. Мощность водовмещающих пород от 10 м в местах размыва до 55 м в наиболее погруженных участках. Нижним водоупором водоносного горизонта маастрихтских отложений служат одновозрастные глины. Мощность водоупорной толщи изменяется от 20 до 43 м. На поверхность воды горизонта выходят в виде родников на крыльях положительных структур. Воды носят безнапорный характер. Воды горизонта, в основном, пресные, с минерализацией 0,7-0,8 г/л. По химическому составу воды смешанные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, магниево-натриево-кальциевые.

Водоносный комплекс сантонских и кампанских отложений. Условия залегания и распространения водоносного комплекса сходны с вышезалегающим водоносным горизонтом маастрихтских отложений. Водоносные отложения представлены плотными, трещиноватыми опоками. Мощность водовмещающих пород изменяется от 23 до 70 м. Верхним водоупором служит пачка глин маастрихтского возраста. Снизу водоносный комплекс подстилается водонасыщенными песками сеноманского возраста. На поверхность воды комплекса выходят в виде родников на крыльях положительных структур. Воды комплекса пресные с минерализацией от 0,1 до 0,9 г/л. По химическому составу воды хлоридно-сульфатные и гидрокарбонатно-сульфатные.

Водоносный горизонт сеноманских отложений. Условия залегания и распространения сеноманского водоносного горизонта сходны с вышезалегающим водоносным комплексом сантонских и кампанских отложений. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, мелкозернистые верхней пачки и глинистые алевриты нижней пачки сеноманского возраста. Мощность верхней пачки составляет 22-35 м, нижней пачки – 22-40 м. Между верхней и нижней водонасыщенными пачками расположена пачка плотных слюдистых глин, мощностью от 22 до 30 м. Нижним водоупором служат плотные глины альбского возраста, мощностью от 40 до 60 м. Минерализация вод изменяется в широких пределах – от 0,7 до 3,9 г/л. По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатные.

Водоносный горизонт альбских отложений. В пределах описываемой территории водоносный горизонт альбских отложений имеет широкое распространение и отсутствует лишь на своде Песчано-Уметского поднятия. Водовмещающие породы представлены песками кварцевыми и кварцево-глауконитовыми тонкозернистыми. Мощность водовмещающих пород составляет 40-50 м. Верхним водоупором для альбского водоносного горизонта служат одновозрастные глины мощностью от 40 до 60 м. Нижний водоупор – глины аптского возраста, мощностью от 47 до 60 м. Глубина залегания уровня подземных вод зависит от структурного положения. На крыльях приподнятых зон глубина залегания изменяется от 20-30 до 109-127 м. Воды горизонта, в основном, пресные с минерализацией от 0,5 до 0,8 г/л, смешанного состава.

Водоносный горизонт аптских отложений. Аптский водоносный горизонт распространен на участке работ почти повсеместно. Водовмещающие породы представлены песками кварцевыми, мелкозернистыми и глинистыми алевритами. Мощность водовмещающей толщи изменяется от 32 до 50 м. Верхним водоупором служит одновозрастная глинистая пачка мощностью от 47 до 60 м. Воды аптского горизонта в родниках и колодцах, как правило, пресные с минерализацией до 1 г/л. По химическому составу они смешанные сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Водоупорная глинистая толща барремских отложений. Развита на территории исследований повсеместно и выходит на поверхность на своде Песчано-Уметского поднятия. Литологически водоупорная толща представлена глинами темно-серыми и черными, плотными. Мощность толщи изменяется от 26 м (в местах ее выхода на поверхность и размыва) до 65 м.

5.Воздействие ПХГ на гидросферу.

Загрязнение подземных вод происходит при фильтрации загрязняющих веществ с поверхности, при гидродинамических и физико-химических процессах, развивающихся в недрах при техногенном воздействии на них. Таким образом, различают загрязнение подземных вод сверху и снизу, и, по имеющимся оценкам,преобладает первое. Проблема загрязнения подземных вод усугубляется тем, что в условиях характерной для подземных горизонтов анаэробной восстановительной среды, постоянно низких температур, отсутствия солнечного света процессы самоочищения резко замедлены. Существуют следующие основные виды источников загрязнения подземных вод .Промышленные площадки предприятий, связанных с получением или использованием в качестве сырья веществ, способных мигрировать с подземными водами.Места хранения и транспортировки промышленной продукции и отходов производства.Этот источник загрязнения наиболее характерен для предприятий горнодобывающей, металлургической и химической промышленности (шлако- и шламонакопители, скопления хвостов обогащения руд, пруды-накопители и отстойники сточных вод). В пос-кдние годы выявлены случаи крупномасштабного загрязнения подземных вод нефтепродуктами в результате их утечек или преднамеренного Слива на нефтебазах и в бензохранилищах. Места аккумуляции коммунальных и бытовых отходов(свалки, выгребные ямы), не оборудованные в соответствии с современными экологическими требованиями гидроизоляцией и системами сбора, удаления и обезвреживания фильтрующихся и конденсирующихся вод. Загрязнение подземных вод нередко происходит и при размещении кладбищ и могильников, полей орошения, фильтрации и ассенизации на участках, сложенных проницаемыми породами.Сельскохозяйственные объекты и угодья,где хранятся или применяются удобрения и пестициды, скапливается навоз. Особенно большую опасность для загрязнения подземных вод представляют хранилища пестицидов, в том числе запрещенных к употреблению, а также недействующие скважины на животноводческих фермах.Участки инфильтрации загрязненных атмосферных осадков. Роль этого источника загрязнения подземных вод почти не изучена, но несомненно, что он вносит определенный вклад в формирование фоновых уровней концентрации поллютантов.Буровые скважины,нарушающие целостность водоупоров. Загрязнение по неликвидированным скважинам, а также по затрубному пространству разведочных и эксплуатационных скважин может происходить как сверху, с буровых площадок, так и снизу, под напором, из глубинных водоносных горизонтов и нефтяных залежей. Особенности загрязнения подземных вод связаны с тем, что при низких температурах, отсутствии солнечного света, недостатке или отсутствии кислорода процессы самоочищения протекают крайне замедленно, нередко развиваются вторичные процессы, усиливающие эффект загрязнения. Так, соленые воды в процессе фильтрации способны многократно (до десятков раз) увеличивать проницаемость пород и загрязнять водоносные горизонты на расстояниях до десятков километров от источника, причем интенсивность фильтрации соленых вод с течением времени увеличивается. Нефтяное загрязнение подземных вод исключительно устойчиво: при внедрении в водоносную систему 1 м3 нефти образуется и существует от 80 до 500 лет зона загрязнения протяженностью до 1,5 км. Широко распространено образование сероводорода при попадании органических загрязнений в анаэробную среду подземных водоносных горизонтов. Подъем глубинных вод и флюидов по естественным нарушениям водоупоров (разломам) также способен приводить к аналогичным эффектам.

6.Заключение.

В заключений моей курсовой работы я отмечу что большой проблемы ПХГ Саратовской области являются аварий.

Основной причиной разрушения трубопроводов является коррозия, а также последствия применения некачественных труб и низкого качества строительно-монтажных работ. Разгерметизация скважин приводит к утечкам хранимого продукта. Аварии, связанные с разрушением скважин, происходят, как правило, при проведении работ на скважине, находящейся под давлением, при повреждении и разгерметизации которой происходит выброс. Разрушение устьевой обвязки скважин происходит, как правило, вследствие исчерпания прочности конструкционных материалов из-за коррозии, эрозии и т. д. Это справедливо и для скважин подземных резервуаров.

Основными причинами, по которым происходят аварии в комплексах ПХГ, являются: низкий уровень организации работ - 60%; неисправность оборудования – 25%; прочие (нарушение технологии, недостаток средств обеспечения безопасности, низкая квалификация персонала) – 15%.

В результате аварий на подземных хранилищах природного газа происходит загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы, а в следствии и биосферы. Но не только в результате аварий, но и в результате своей работы ПХГ оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Основными видами воздействия являются: выбросы в атмосферу углеводородов, оксидов азота и углерода от компрессорных станций, эмиссия метана с территории газохранилища, нарушение почвенного покрова в процессе бурения и обустройства скважин, возможное загрязнение почв буровыми растворами и выбросами в атмосферу, поступление загрязняющих веществ в поверхностные и грунтовые воды за счет смыва с территории ПХГ.

Список Литературы.

1.Проект создания подземного хранилища газа в коллекторах Песчано-Уметского месторождения. г.Саратов, 1965 г.

2.Отчет о научно-исследовательской работе по договору 36-59 «Уточненный технологический проект эксплуатации тульского, бобриковского и кизеловского горизонтов ПХГ». г.Саратов, 1998 г.

3.Технологическая схема промышленной закачки промыслово-сточных вод Песчано-Уметской СПХГ в серпуховско-окские отложения. г.Саратов, 2002 г.

|

4.Методические рекомендации по геохимическому изучению загрязнения подземных вод. М., ВСЕГИНГЕО, 1991г. |

|

5.Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод. М., ВСЕГИНГЕО, 1988г. |

|

6.Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. М., ВСЕГИНГЕО, 1980 г. |

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)