По дисциплине

«Скважинная добыча нефти и газа»

Вариант 41

Выполнил:

Студент гр.РЭНГМ-19 Лыгач Е.С.

Проверил: преподаватель

Павловский А.И.

ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН

1. Общие принципы газлифтной эксплуатации

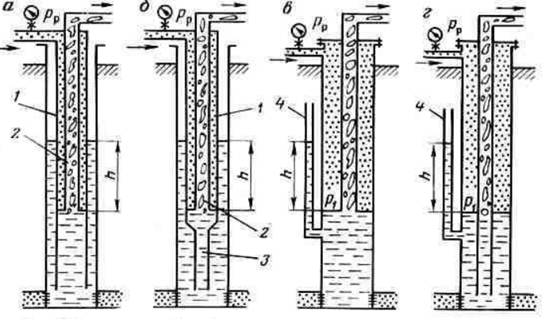

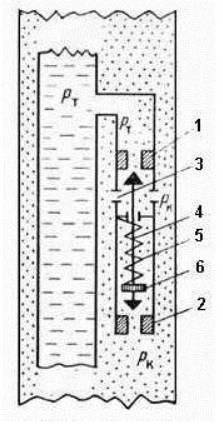

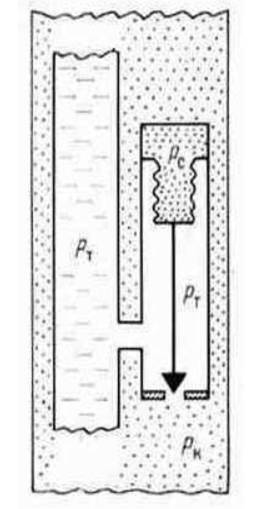

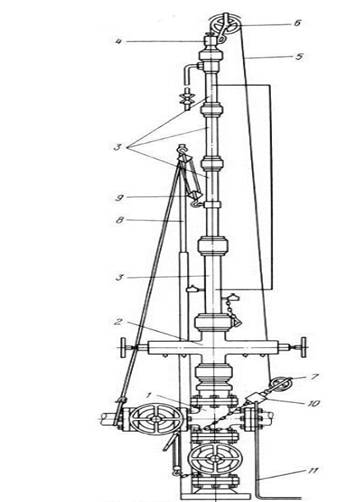

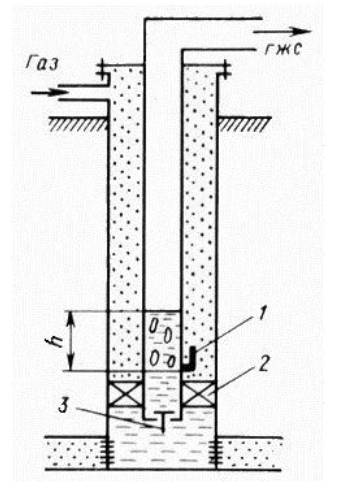

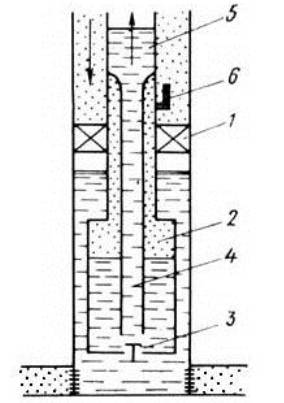

Газлифтная скважина -это по существу та же фонтанная скважина, в которой недостающий для необходимого разгазирования жидкости газ подводится с поверхности по специальному каналу (рис.1). По колонне труб 1 газ с поверхности подается к башмаку 2, где смешивается с жидкостью, образуя ГЖС, которая поднимается на поверхность по подъемным трубам 3. Закачиваемый газ добавляется к газу, выделяющемуся из пластовой жидкости. В результате смешения газа с жидкостью образуется ГЖС такой плотности, при которой имеющегося давления на забое скважины достаточно для подъема жидкости на поверхность. Все понятия и определения, изложенные в теории движения газожидкостных смесей в вертикальных трубах, в равной мере приложимы к газлифтной эксплуатации скважин и служат ее теоретической основой.

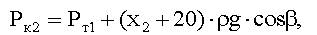

Рис.1 Принципиальная схема газлифта

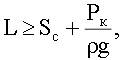

Точка ввода газа в подъемные трубы (башмак) погружена под уровень жидкости на величину h; давление газа Р1в точке его ввода в трубы пропорционально погружению h и связано с ним очевидным соотношением Р1= hρg. Давление закачиваемого газа, измеренное на устье скважины, называется рабочим давлением Рp. Оно практически равно давлению у башмака Р1 и отличается от него только на величину гидростатического давления газового столба ΔР1и потери давления на трение газа в трубе ΔР2, причем ΔР1увеличивает давление внизу Р1, а ΔР2уменьшает.

Таким образом,

или

(1)

(1)

В реальных скважинах ΔР1составляет несколько процентов от Р1, а ΔР2еще меньше. Поэтому рабочее давление Рр и давление у башмака Р1мало отличаются друг от друга. Таким образом, достаточно просто определить давление на забое работающей газлифтной скважины по ее рабочему давлению на устье.

Это упрощает процедуру исследования газлифтной скважины, регулировку ее работы и установление оптимального режима. Скважину, в которую закачивают газ для использования его энергии для подъема жидкости, называют газлифтной, при закачке для той же цели воздуха -эрлифтной.

Применение воздуха способствует образованию в НКТ очень стойкой эмульсии, разложение которой требует ее специальной обработки поверхностно-активными веществами, нагрева и и дли тельного отстоя. Выделяющаяся при сепарации на поверхности газовоздушная смесь опасна в пожарном отношении, так как при определенных соотношениях образует взрывчатую смесь. Это создает необходимость выпуска отработанной газовоздушной смеси после сепарации в атмосферу.

Применение углеводородного газа, хотя и способствует образованию эмульсии, но такая эмульсия нестойкая и разрушается (расслаивается) часто простым отстоем без применения дорогостоящей обработки для получения чистой кондиционной нефти. Это объясняется отсутствием кислорода или его незначительным содержанием в используемом углеводородном газе и химическим родством газа и нефти, имеющих общую углеводородную основу. Кислород, содержащийся в воздухе, способствует окислительным процессам и образованию на глобулах воды устойчивых оболочек, препятствующих слиянию воды, укрупнению глобул и последующему их оседанию при отстое. Вследствие своей относительной взрывобезопасности отработанный газ после сепарации собирается в систему газосбора и утилизируется. Причем отсепарированный газ газлифтной скважины при бурном перемешивании его с нефтью при движении по НКТ обогащается бензиновыми фракциями. При физической переработке такого газа на газобензиновых заводах получают нестабильный бензин и другие ценные продукты.Что касается нефти, то она стабилизируется, что уменьшает ее испарение при транспортировке и хранении

Переработанный (осушенный) на газобензиновых заводах газ снова используется для работы газлифтных скважин после его предварительного сжатия до необходимого давления на компрессорных станциях промысла.

Таким образом, газлифт позволяет улучшать использование газа и эксплуатировать месторождение более рационально по сравнению с эрлифтом. Единственным достоинством эрлифта являетсянеограниченность источника воздуха как рабочего агента для газожидкостного подъемника. Реальные газлифтные скважины не оборудуются по схеме, показанной на рис.1, так как спуск в скважину двух параллельных рядов труб, жестко связанных внизу башмаком, практически осуществить нельзя. Эта схема приведена только лишь для пояснения принципа работы газлифта. Однако ее использование вполне возможно и в ряде случаев целесообразно для откачки больших объемов жидкости, например, из шахт или других емкостей с широким проходным сечением

.Для работы газлифтных скважин используется углеводородный газ, сжатый до давления 4 -10 МПа. Источниками сжатого газа обычно бывают либо специальные компрессорные станции, либо компрессорные газоперерабатывающих заводов, развивающие необходимое давление и обеспечивающие нужную подачу. Такую систему газлифтной эксплуатации называют компрессорным газлифтом. Системы, в которых для газлифта используется природный газ из чисто газовых или газоконденсатных месторождений, называют бескомпрессорным газлифтом.

При бескомпрессорном газлифте природный газ транспортируется до места расположения газлифтных скважин и обычно проходит предварительную подготовку на специальных установках, которая заключается в отделении конденсата и влаги, а иногда и в подогреве этого газа перед распределением по скважинам. Избыточное давление обычно понижается дросселированием газа через одну или несколько ступеней штуцеров. Существует система газлифтной эксплуатации, которая называется внутрискважинным газлифтом. В этих системах источником сжатого газа служит газ газоносных пластов, залегающих выше или ниже нефтенасыщенного пласта. Оба пласта вскрываются общим фильтром.

В таких случаях газоносный горизонт изолируется от нефтеносного пласта одним или двумя пакерами (сверху и снизу), и газ вводится в трубы через штуцерное устройство, дозирующее количество газа, поступающего в НКТ.

Внутрискважинный газлифт исключает необходимость предварительной подготовки газа, но вносит трудности в регулировку работы газлифта. Этот способ оказался эффективным средством эксплуатации добывающих скважин на нефтяных месторождениях Тюменской области, в которых над нефтяными горизонтами залегают газонасыщенные пласты с достаточными запасами газа и давления для устойчивой и продолжительной работы газлифта.

2. Конструкции газлифтных подъемников

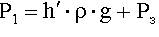

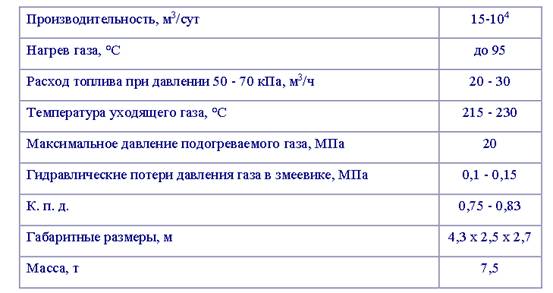

Два канала, необходимых для работы газлифтной скважины вреальных условиях, создаются двумя рядами концентрично расположенных труб, т. е. спуском в скважину первого (внешнего) и второго (внутреннего) рядов труб. Внешний ряд труб большего диаметра (обычно 73 -102 мм) спускается первым. Внутренний, меньшего диаметра (обычно 48, 60, 73 мм) спускается вторым внутрь первого ряда. Образуется так называемый двухрядный подъемник, в котором, как правило, сжатый газ подается в межтрубное пространство между первым и вторым рядами труб, а ГЖС поднимается по внутреннему, второму ряду труб (рис.2, а). Первый ряд труб обычно спускается до интервала перфорации, а второй под динамический уровень

Рис.2. Схема конструкций газлифтных подъемников:

а -двухрядный подъемник; б -полуторарядныи подъемник; в -однорядный подъемник;г -однорядный подъемник с рабочим отверстием

на глубину, соответствующую рабочему давлению газа, так как погружение башмака НКТ под динамический уровень, выраженное в единицах давления, всегда равно рабочему давлению газа. В газлифтной скважине, оборудованной двухрядным подъемником, реальный динамический уровень устанавливается во внешнем межтрубном пространстве -между обсадной колонной ипервым рядом труб. Если межтрубное пространство перекрыто II там имеется некоторое давление газа, то действительное, а следовательно, и рабочее давление будет складываться из погружения под уровень и гидростатического давления газа во внешнем межтрубном пространстве:

или

Двухрядные подъемники раньше применялись широко, особенно когда эксплуатация скважин осложнялась выделением песка, который нужно было выносить на поверхность. Скорость восходящего потока при движении по первому ряду труб больше, чем при движении по обсадной колонне. Поэтому башмак первого ряда спускался, как правило, до забоя. В то же время при необходимости можно было легко изменять погружение второго ряда труб в связи с изменением динамического уровня, увеличением отбора или по другим причинам. При таком изменении первый ряд труб остается на месте. Однако двухрядный подъемник -сооружение металлоемкое, а поэтому дорогое. Лишь при отсутствии герметичности обсадной колонны его применение оправдано как вынужденная мера. Разновидностью двухрядного подъемника является полуторарядный (рис.2, б) в котором для экономии металла трубы первого ряда имеют хвостовую часть (ниже башмака второго ряда) из труб меньшего диаметра. Это существенно уменьшает металлоемкость конструкции, позволяет увеличить скорость восходящего потока, но осложняет операцию по увеличению погружения, т. е. по допуску второго ряда, так как для этого необходимо предварительно изменить подвеску первого ряда труб. Схема однорядного наименее металлоемкого подъемника приведена на рис.2, в. Газ подается в межтрубное пространство и ГЖС поднимается по одному ряду труб, диаметр которых определяется дебитом скважины и техническими условиями ее эксплуатации. Реальный уровень жидкости всегда устанавливается у башмака подъемных труб. Уровень не может быть выше, так как в этом случае газ не будет поступать в НКТ. Он не может быть и ниже башмака, так как тогда в НКТ не будет поступать жидкость. Однако при пульсирующем режиме работы газожидкостного подъемника уровень жидкости колеблется у башмака, периодически его перекрывая. Видимого погружения и динамического уровня жидкости при однорядном подъемнике нет, а гидростатическое давление у башмака подъемных труб, создаваемое погружением его под динамический уровень, заменяетсядавлением газа Р1.

Положение динамического уровня (называемого иногда условным) как обычно определяется рабочим давлением газа pi, пересчитанным в соответствующую высоту столба жидкости (см. рис.2, в). На рис.2, в показан пьезометр, присоединенныйкскважине. В таком пьезометре устанавливается реальный динамический уровень, соответствующий рабочему давлению. Недостатком однорядного подъемника является низкая скорость восходящего потока между забоем и башмаком, глубина спуска которого определяется рабочим давлением газа, отбором жидкости, а также коэффициентом продуктивности скважины. Однако при этом упрощается допуск труб или вообще изменение глубины их подвески, если возникает такая необходимость. Поэтому существует разновидность однорядного подъемника -подъемник с рабочим отверстием (см. рис.2, г). Один ряд труб необходимого диаметра спускается до забоя (или до верхних дыр перфорации), но на расчетной глубине, т. е. на глубине, где должен быть башмак (глубина места ввода газа в НКТ), устанавливается рабочая муфта с двумя-четырьмя отверстиями диаметром 5 -8 мм. Сечение отверстий должно обеспечить пропуск расчетного количества газа при перепаде давлений у отверстий, не превышающем 0,1 -0,15 МПа. Перепад давления у отверстий удерживает уровень жид кости ниже отверстия на 10 -15 м и обеспечивает более равномерное поступление газа в трубы. Однорядный подъемник с рабочим отверстием (или муфтой) создает наибольшие скорости восходящего потока, является наименее металлоемким, однако требует подъема колонны труб при необходимости изменения погружения. Положение условного динамического уровня и погружение определяются рабочим давлением газа у рабочих отверстий, пересчитанным в столб жидкости. Однорядная конструкция газлифта, при котором используются 60 или 73-мм трубы, создает широкое межтрубное пространство, размеры которого играют решающую роль в случае использования различных клапанов, широко применяемых в настоящее время. В однорядном подъемнике вместорабочей муфты с рабочими отверстиями может применяться так называемый концевой рабочий клапан, поддерживающий постоянный перепад давления при прохождении через него газа, равный 0,1 -0,15 МПа, достаточный для того, чтобы постоянно удерживать уровень жидкости ниже клапана на 10 -15 м. Концевой клапан обычно приваривается к спецмуфте с внешней стороны и имеет пружинную регулировку необходимого перепада давления и расхода газа. Такой клапан снабжается еще специальным шариковым клапаном, который закрывает рабочее отверстие и позволяет осуществлять обратную промывку скважины до забоя (рис.3).

Необходимо отметить, что любая конструкция газлифтного подъемника может работать по двум схемам. В одном случае сжатый газ подается в межтрубное пространство, а ГЖС движется по центральной колонне труб. Эта схема обычная(см. рис.2, а, б, в, г) и

Рис.3. Принципиальная схема концевого клапана:

1 -конический клапан; 2 -рабочее отверстие, 3 -регулировочная головка дляизменения натяжения пружин; 4 -шариковый клапан для промывки скважин

называется кольцевой, так как газ направляется в кольцевое пространство.

В другом случае сжатый газ можно подавать в центральную колонну труб, а ГЖС в этом случае будет подниматься по кольцевому пространству. Такая схема называется центральной, так как газ закачивается в центральные трубы. Почти все газлифтные скважины работают по кольцевой схеме, так как поперечное сечение кольцевого пространства, как правило, больше сечения центральных труб и оптимальные условия работы по нему могут быть достигнуты только при больших дебитах. Кроме того, при отложении парафина его удаление с внутренних стенок обсадной колонны пли первого ряда труб практически невозможно.

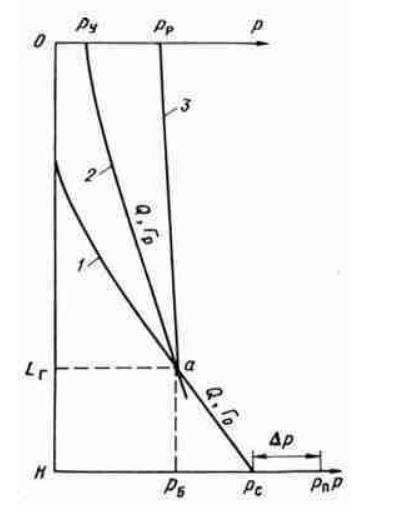

3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

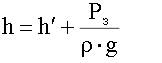

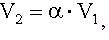

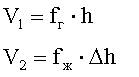

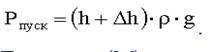

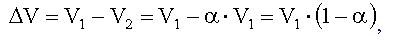

Эксплуатация скважин не протекает бесперебойно. По различным причинам их приходится останавливать для ремонта и вновь пускать в эксплуатацию. Пуск газлифтных скважин имеет некоторые особенности, связанные с принципом их работы. Рассмотрим пуск газлифтной скважины, оборудованной однорядным подъемником, работающим по кольцевой системе. Процесс пуска состоит в доведении закачиваемого газа до башмака подъемных труб, т. е. в отжатии газом уровня жидкости до башмака. Это означает, что объем жидкости в межтрубном пространстве V1должен быть вытеснен нагнетаемым газом (рис.4). Вытесняемая жидкость перетекает в подъемныетрубы, в результате чего уровень в них становится выше статического. Возникает репрессия на пласт, определяемая превышением столба жидкости Δhнад статическим уровнем, под действием которой должно произойти частичное поглощение жидкости пластом. При плохой проницаемости пласта или наличии на забое илистых осадков, которые могут играть роль обратного клапана, т. е. пропускать жидкость из пласта и препятствовать ее поглощению, вся вытесняемая жидкость перетечет в подъемные трубы, так что объем V1будет равен объему жидкости V2перемещенной в трубы. При частичном поглощении жидкости пластом V2< V1. Обозначим в общем случае

Рис.4. Положение уровней жидкости при пуске газлифтной скважины

(3)

(3)

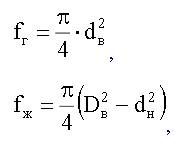

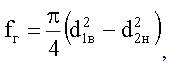

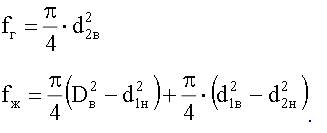

где α<1 при поглощении и α= 1 без поглощения. Введем обозначения: h-погружение башмака подъемных труб под статический уровень; Δh-повышение уровня (над статическим) в подъемных трубах; fг-площадь сечения межтрубного пространства, куда закачивается газ; fж-площадь сечения подъемных труб, куда перетекает жидкость.

Тогда

(4)

(4)

Подставляя (4) в (3) и решая относительно, получим

(5)

(5)

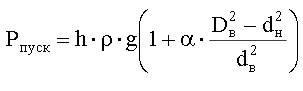

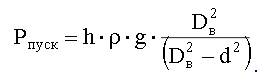

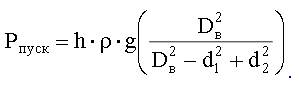

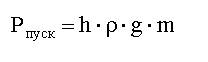

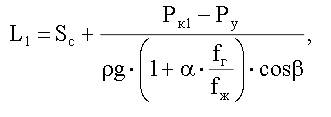

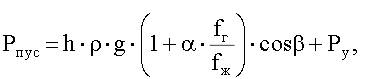

В момент пуска газлифтной скважины, т. е. когда уровень жидкости в межтрубном пространстве будет оттеснен до башмака, давление газа, действующее па этот уровень, будет уравновешиваться гидростатическим давлением столба жидкости высотой h + Δhв подъемных трубах. Это и будет то максимальное давление газа, которое называется пусковым, необходимое для пуска газлифтной скважины. Таким образом,

(6)

(6)

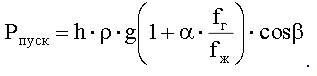

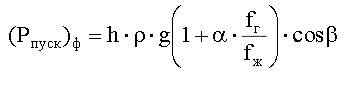

Подставляя в (6) значение Δhсогласно (5) и вынося hза скобки, получим

(7)

(7)

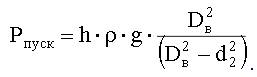

Это и будет формула для определения пускового давления. Повторяя аналогичный вывод для работы газлифтной скважины по центральной системе, обозначая при этом, как и прежде, fг -сечение трубы, куда закачивается газ, и fж -сечение, по которому поднимается жидкость (в этом случае межтрубное пространство), мы получим точно такую же формулу (7). Более того, для двухрядного подъемника, обозначая также fг -сечение того пространства, куда закачивается газ, а fж -сечение того пространства (или сумму тех межтрубных пространств), в которое перетекает жидкость, мы получим (формулу, совпадающую с формулой (7).

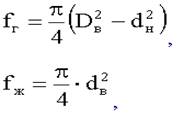

Таким образом, формула (7) является наиболее общей для определения пускового давления газлифтной скважины, оборудованной как однорядным, так и двухрядным подъемником, работающим как по кольцевой, так и по центральной системе.Применительно к схеме, показанной на рис. 4, будем иметь

(8)

(8)

где Dв-внутренний диаметр обсадной колонны; dн, dв-наружный и внутренний диаметры подъемных труб.

Подставляя (8) в формулу (7), получим

(9)

(9)

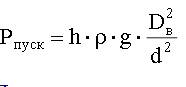

Пренебрежем толщиной стенок труб, т. е. примем dн = dв = dи допустим, что α= 1 (поглощения нет -наиболее трудный с точки зрения пускового давления случай). После некоторых преобразований получим

(10)

(10)

Для того же однорядного подъемника, работающего по центральной системе, имеем

(11)

(11)

После подстановки (11) в основную формулу (7) получим

(12)

(12)

При указанных выше допущениях (α= 1, dн = dв = d)

(13)

(13)

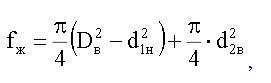

Для двухрядного лифта, работающего но кольцевой системе,

(14)

(14)

где d1в, d1н-внутренний и наружный диаметры первого ряда труб (большего диаметра), d2в, d2н-то же, для второго ряда труб (малого диаметра).

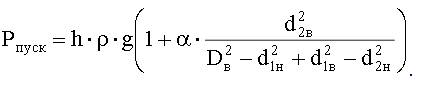

При подстановке (14) в формулу (7)получим

(15)

(15)

Пренебрегая толщинами стенок и считая, что d1н= d1в= d1и d2н= d2в= d2, а также принимая α= 1, получим

(16)

(16)

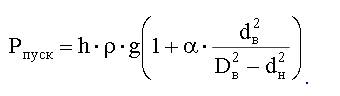

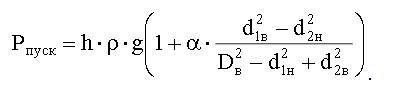

Для того же двухрядного подъемника, работающего по центральной системе, имеем

(17)

(17)

Или

(18)

(18)

При допущениях α= 1, d1н = d1в = d1и d2н = d2в = d2, получим

(19)

(19)

Формула (19) совпадает с (13), так как пренебрежение толщиной стенок первого ряда труб при работе двухрядного подъемника по центральной системе равносильно их отсутствию.

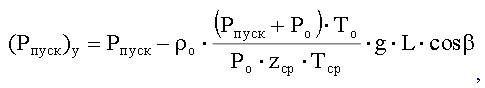

Для наклонных скважин со средним зенитным углом кривизны βформула пускового давления получит поправку в виде множителя cos β, так как гидростатическое давление столба жидкости определяется его проекцией на вертикаль, т. е.

С учетом сказанного общая формула будет иметь вид

(20)

(20)

Соответствующим образом преобразуются и формулы для всех частных случаев, т. е. все формулы (9, 10, 12, 13, 15, 16,18,19) приобретут множитель cosβ. Пренебрежение толщиной стенок труб уменьшает пусковое давление приблизительно на 3 -6 %.

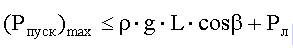

При пуске газлифтной скважины возможны такие случаи, когда высота столба жидкости при продавке, равная h + Δhбудет превышать общую длину колонн подъемных труб L. В этом случае жидкость будет переливаться на устье в систему нефтесбора, в которой может существовать давление Рл. В таком случае пусковое давление не можетпревышать гидростатическое давление столба жидкости в лифтовых трубах высотой, равной длине труб L, сложенное с давлением на устье Рл. С учетом среднего угла кривизны βэто давление будет равно

(21)

(21)

Таким образом, если вычисление пускового давления по обобщенной формуле (7) или по формулам для любого частного случая даст Рпуск > (Рпуск)max, то справедливо вычисление по формуле (21). Если результат получится обратный, т. е. Рпуск < (Рпуск)max, то справедливо вычисление по обобщенной формуле (7) или ее производным. Все полученные для пускового давления формулы дают его величину, приведенную к башмаку подъемных труб. Действительное пусковое давление на устье скважины будет меньше вычисленного на величину гидростатического (пренебрегая силами трения газа) давления газового столба в колонне. Учитывая кривизну скважины и определяя гидростатическое давление газового столба по плотности газа на устье, определим пусковое давление на устье следующим образом:

(22)

(22)

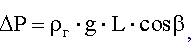

Где

(23)

(23)

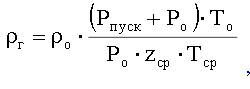

ρг -плотность газа при термодинамических условиях в скважине. Из законов газового состояния имеем

(24)

(24)

где ρо -плотность нагнетаемого газа при стандартных условиях (Ро, То); Тср -средняя температура в скважине; То -стандартная температура; zср -средний коэффициент сжимаемости газа для условий Тср и Рсp.Подставляя (24) в (23) и далее в (22), получим для пускового давления на устье

(25)

(25)

где Ро -абсолютное давление, а Рпуск предварительно определяется по обобщенной формуле (20) либо, в случае перелива, по формуле (21).

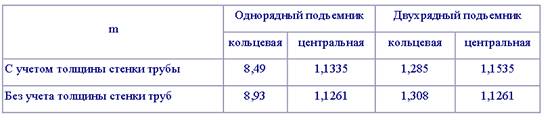

Таблица 1

Значения коэффициента m[формула (26)]

Примечание. Данные приведены для наиболее употребительных диаметров Dв = 150,3 мм d1н = 101,6 мм, d1в = 88,9 мм, d2н = 60,3 мм, d2в = 50,3 мм, причем α= 1.

Из приведенных формул видно, что пусковое давление зависит от погружения башмака под статический уровень жидкости, от соотношения диаметров труб и обсадной колонны, а также от системы работылифта (кольцевая или центральная). Ранее было показано, что рабочее давление газлифтной скважины определяется только погружением под динамический уровень, которое всегда меньше погружения под статический уровень. Поэтомупусковое давление всегда больше рабочего. Это осложняет промысловое обустройство и технику эксплуатации газлифтных скважин, так как для их пуска необходимо иметь источник высокого давления газа в виде специального компрессора или газовой линии, рассчитанной на пусковое давление.

Любую формулу пускового давления можно представить в виде

(26)

(26)

где m-коэффициент, определяемый соотношениями диаметров труб с учетом или без учета толщины их стенки (табл.1).

Однорядный подъемник, работающий по кольцевой системе, дает наибольшее увеличение пускового давления по сравнению со статическим давлением (hρg) у башмака подъемных труб. Тот же подъемник при переходе на центральную систему позволяет существенно снизить пусковое давление. При двухрядном подъемнике пусковое давление увеличивается несущественно, максимум на 30,8 %, и переход на центральную систему уменьшает его назначительно (12,61 %).

Неучет толщины стенок трубы вносит погрешность в определение пускового давления, не превышающую 5 % (при однорядном подъемнике). В случае поглощения жидкости пластом (α< 1) пусковые давления во всех случаях будут меньше.

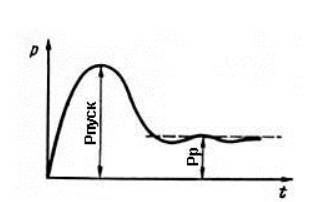

Рис.5. Изменение давления газа на устье при пуске газлифтной скважины

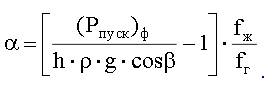

Коэффициент поглощения αзависит от многих факторов, таких как коэффициент продуктивности скважины при поглощении, репрессия, определяемая величиной m, длительность пуска, вязкость жидкости и др. Однако он всегда может быть определен для реальной скважины по фактическому пусковому давлению. Приравнивая правую часть формулы пусковогодавления (20) фактически измеренному пусковому давлению (Рпус)ф и решая равенство относительно α, найдем

откуда

(27)

(27)

Заметим, что для одной и той же скважины величина αнепостоянна и зависит от темпа пуска скважины. Чем быстрее происходит пуск, тем ближе значение αк единице и наоборот, так как при быстром запуске пласт не успевает поглотить существенное количество жидкости. Поскольку по определению α= V2/V1[формула (З)], то, зная фактическое α[формула (27)], можно определить объем поглощенной пластом жидкости при запуске скважины

где V1 -объем вытесняемой газом жидкости в скважине до момента прорыва этого газа через башмак подъемных труб.

Характерный процесс пуска газлифтной скважины в функции времени показан на рис. 9.5. После прорыва газа через башмак подъемных труб и выноса части жидкости скважина переходит на установившийся режим работы с соответствующим отбору динамическим уровнем, а следовательно, и соответствующим этому уровню рабочим давлением Рp.

4.Методы снижения пусковых давлений

В практике эксплуатации газлифтных скважин, особенно в ранние периоды, было выработано много практических приемов пуска газлифтных скважин и преодоления трудностей, связанных с возникновением высоких пусковых давлений. К этим методам можно отнести следующие.

4.1. Применение специальных пусковых компрессоров

При использовании компрессорных станций в качестве источникасжатого газа для газлифтных скважин на этих станцияхустанавливается один или несколько компрессоров (в зависимости от потребности), развивающих повышенное давление, достаточное для пуска скважины. Пусковые компрессоры работают в специальную пусковую линию, соединяющую компрессорную станцию с газораспределительным узлом, в котором путем переключения соответствующих задвижек газ из пусковой линии может быть направлен в любую газлифтную скважину. После пуска скважины на распределительном узле новым переключением задвижек в газовую линию этой скважины направляется газ из рабочей магистрали с давлением, соответствующим рабочему давлению. В особых случаях для пуска скважин применяются передвижные компрессоры на автомобильном ходу или на специальных рамах, перемещаемых вертолетами аналогично тому, как это практикуется при освоении скважин и вызове притока.

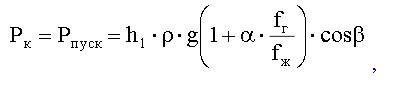

4.2. Последовательный допуск труб

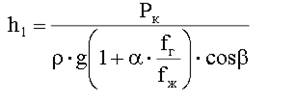

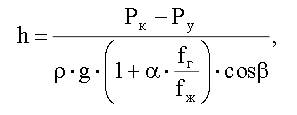

Башмак подъемных труб в этом случае спускается подстатический уровень не на проектную глубину, а на такую, при которой можно продавить скважину имеющимся давлением Рк (давление компрессора или в газовой линии). Глубина спуска башмака под уровень находится из формулы пускового давления (20) путем приравнивания ее к величине имеющегося давления Рк

Откуда

(28)

(28)

После спуска башмака труб под уровень на глубину h1скважина пускается и продувается до выхода из скважины чистого газа. При этом часть жидкости из скважины выбрасывается. После этого арматура устья снимается, и колонна подъемных труб спускается ниже на величину h2 < h1, после чего снова ставится арматура и скважина снова продуваетсядо чистого газа. Так делается несколько раз, пока башмак труб не достигнет проектной глубины. При каждом очередном допуске труб погружение hi+1берется на 10 -30 % меньше, чем погружение hi в предшествующем допуске. Последовательный допуск труб -очень трудоемкий процесс с ограниченными возможностями. Он применим в скважинах, имеющих очень малый коэффициент продуктивности, а следовательно, медленное восстановление уровня в промежутках между очередными продувками скважины, так как после очереднойпродувки необходимо разобрать устьевую арматуру, осуществить допуск труб и снова собрать арматуру для следующей продувки.

4.3. Переключение работы подъемника с кольцевой системы на центральную

Переключение скважины с кольцевой системы на центральную только на период ее пуска уменьшает пусковое давление при однорядном подъемнике в 8,49/1,1335 = 7,5 раза (см. табл. 9.1). При двухрядном -такое переключение дает незначительный эффект и пусковое давление уменьшается всего лишь на 11 %. Поэтому при однорядном лифте переключение на центральную систему пуска может оказаться очень эффективным средством. После пуска скважины лифт переключается на кольцевую систему для нормальной ее эксплуатации.

4.4. Задавка жидкости в пласт

Если скважина при репрессии хорошо поглощает жидкость, то закачкой газа и выдержкой скважины под давлением достаточно длительное время можно задавить жидкость в пласт. Уровень опустится, дойдет до башмака и скважина будет пущена. Длительность выдерживания скважины под максимальным давлением зависит от ее поглотительной способности. Чем она больше, тем время выдержки меньше. В принципе этот прием пуска пригоден при условии, что давление компрессора равно или превышает статическое давление у башмака, т. е. при условии Рк > h1ρg.

4.5. Применение пусковыхотверстий

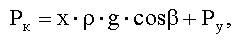

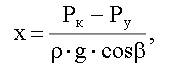

На колонне лифтовых труб ниже статического уровня заблаговременно сверлятся так называемые пусковые отверстия. При закачке газа в межтрубное пространство опускающийся уровень жидкости обнажает первое отверстие, через которое газ поступает в НКТ,разгазирует в них жидкость до такой степени, что она начинает переливать. Это явление аналогично работе газлифтной скважины с башмаком, установленным на уровне первого отверстия. После перелива жидкости равенство давлений в межтрубном пространстве и в НКТна уровне отверстия нарушается. Для восстановления равенства давлений уровень в межтрубном пространстве опускается на определенную величину, зависящую от давления компрессора и плотности ГЖС в НКТ. Если на этой глубине сделать новое отверстие, то после его обнажения через него пойдет газ в НКТ из затрубного пространства. Вследствие усиливающегося поступления газа в подъемник (работа двух отверстий) выброс жидкости увеличится, равенство давлений внутри НКТ на уровне второго отверстия и в межтрубном пространстве снова нарушится и для его восстановления уровень в межтрубном пространстве снова опустится на некоторую глубину, где должно находиться третье отверстие. Таким способом можно понизить уровень в межтрубном пространстве до башмака НКТ, после чего газлифтперейдет на нормальную работу через башмак. Однако при установившейся работе газлифта через эти пусковые отверстия, остающиеся все время открытыми, будет происходить дополнительная утечка газа, что приведет к повышенному удельному расходу нагнетаемого газа, а следовательно, к снижению к. п. д. подъемника по сравнению с его работой при поступлении газа только через башмак. Поэтому эти отверстия после перехода на нормальную работу необходимо закрыть. Для этого используют специальные устройства -пусковые клапаны. Рассмотрим этот процесс подробнее. На рис. 9.6 показана схема скважины с пусковыми отверстиями. Газ нагнетается в межтрубное пространство, в котором компрессором поддерживается постоянное давление Рк. Приравнивая правую часть формулы для пускового давления (20) к давлению компрессора Рк, учитывая при этом противодавление на устье Ру и решая равенство относительно погружения под статический уровень x1, соответствующего давлению Рк, получим [см. формулу (28)].

Рис..6. Схема скважины с пусковыми отверстиями

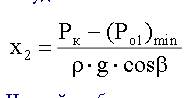

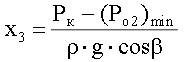

Откуда

(29)

(29)

Таким образом, первое отверстие делается на глубине от устья

(30)

(30)

где Sc -статический уровень жидкости в скважине.

После обнажения первого отверстия O1и поступления через него газа происходит сначала вспенивание, потом подъем и выброс жидкости через устье. В результате давление в НКТ Ро1на уровне первого отверстия О1уменьшится. Перепад давления у отверстия увеличится. Увеличится расход газа через отверстие и выброс жидкости. В конце концов процесс стабилизируется и давление Ро1достигнет минимума (рис.7). Здесь а -начальный перепад давления в отверстии, ΔР -изменение перепада давления в отверстии в результате разгазирования жидкости в НКТ и ее выброса. Но на уровень Y1по-прежнему действует давление Рк. Поэтому для восстановления нарушенного равновесия давления в НКТ и в межтрубном пространстве уровень Y1должен понизиться на величину x2(см. рис.6), при которой выполняется равенство давлений

(31)

(31)

Рис.7. Изменение давления внутри трубы на уровне отверстия в функции времени

Откуда

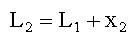

На этой глубине должно быть сделано второе отверстие O2

(32)

После оттеснения уровня жидкости ниже второго отверстия О2оно вступит в работу; через него пойдет газ, усилится выброс. В результате давления в НКТ Ро2 в точке О2понизится до (Рo2)min. Снова нарушится равновесие, для восстановления которого уровень в межтрубном пространстве понижается на xз, до положенияYз. Из условия равенства давлений аналогично предыдущему найдем положение отверстия Оз:

(33)

(33)

(34)

(34)

Отсюда видно, что спомощью пусковых отверстий, расположенных соответствующим образом по длине НКТ, можно оттеснить уровень жидкости в межтрубном пространстве до проектной глубины, т. е. до башмака НКТ, и осуществить пуск газлифтной скважины имеющимся давлением Рк. С увеличением глубины расстояния между отверстиями уменьшаются, так как х1> х2 > х3> ... > хi. Для гарантированного пуска число отверстий делается на 10 -15 % больше расчетного, причем все они пропорционально смещаются вверх. Размер отверстий рассчитывается по предельному расходу газа (по подаче компрессора), при котором скорость его истечения в отверстии не превышает критических значений (скорости звука). Предельное давление в НКТ Рoiminрассчитывается по формулам работы подъемника на нулевой подаче или находится по специальным графикам. После перехода на нормальный режим работы через башмак отверстия, остающиеся открытыми, увеличивают удельный расход газа, поэтому этот метод снижения пускового давления практически не применяется. Здесь описаны принципиальные возможности пуска скважины с помощью пусковых отверстий и полная методика расчета не приводится, так как она достаточна сложна и содержит много таких деталей, как, например, особенности расчета размещения отверстий при начальном переливе и при вступлении в работу самого пласта.

Имеются и другие приемы преодоления трудностей пуска газлифтных скважин, как, например, предварительное понижение уровня жидкости в скважине путем поршневания или оттартывания желонкой.

В настоящее время для пуска газлифтных скважин используются более надежные и рациональные методы снижения пусковых давлений с помощью пусковых и рабочих клапанов.

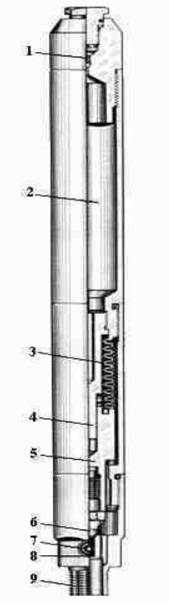

4. Газлифтные клапаны

Современная технология зксплуатации газлифтных скважин неразрывно связана с широким использованием глубинных клапанов специальной конструкции, с помощью которых устанавливается или прекращается связь между трубами и межтрубным пространством и регулируется поступление газа в НКТ. В настоящее время существует большое число глубинных клапанов разнообразных конструкций.

Все клапаны по своему назначению можно разделить на три группы.

1. Пусковые клапаны для пуска газлифтных скважин и их освоения.

2. Рабочие клапаны для непрерывной или периодической работы газлифтных скважин, оптимизации режима их работы при изменяющихся условиях вскважине путем ступенчатого изменения места ввода газа в НКТ. При периодической эксплуатации через эти клапаны происходит переток газа в НКТ в те моменты, когда над клапаном накопится столб жидкости определенной высоты и эти клапаны перекрывают подачу газа после выброса из НКТ жидкости на поверхность.

3. Концевые клапаны для поддержания уровня жидкости в межтрубном пространстве ниже клапана на некоторой глубине, что обеспечивает более равномерное поступление через клапан газа в НКТ и предотвращает пульсацию. Они устанавливаются вблизи башмака колонны труб.

По конструктивному исполнению газлифтные клапаны очень разнообразны. В качестве упругого элемента в них используется либо пружина (пружинные клапаны), либо сильфонная камера, в которую заблаговременно закачан азот до определенного давления (сильфонные клапаны). В этих клапанах упругим элементом является сжатый азот. Существуют комбинированные клапаны, в которых используются и пружина, и сильфон. По принципу действия большинство клапанов являются дифференциальными, т. е. открываются или закрываются в зависимости от перепада давлений в межтрубном пространстве и в НКТ на уровне клапана. Они используются как в качестве пусковых, так и в качестве рабочих. В отечественной практике нефтедобычи пружинные клапаны были разработаны (А. П. Крылов и Г. В. Исаков) и испытаны на нефтяных промыслах Баку.

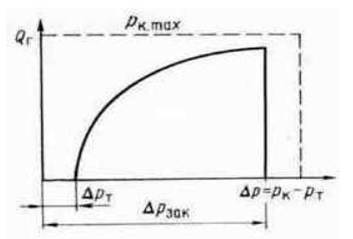

Рис. 8. Принципиальная схема пружинного клапана

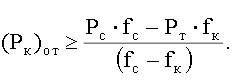

Пружинный дифференциальный клапан (рис.8) укрепляется на внешней стороне НКТ. Он имеет основной 1 и вспомогательный2 штуцера. Газ поступает через отверстия 3, число которых можно изменять. На обоих концах штока 4 имеются две клапанные головки, причем пружины, натяжение которых регулируется гайкой 6, держат шток прижатым к нижнему штуцеру 2. Таким образом, нормально клапан открыт. При его обнажении газ через отверстие 3 и штуцер 1 проникает в НКТ и газирует в них жидкость. В результате давление в НКТ Ртпадает, а Ркостается постоянным. Возникает сила, стремящаяся преодолеть натяжение пружины Рпи закрыть клапан. Если f2-площадь сечения нижнего штуцера, Рт-давление внутри клапана (потерями на трение пренебрегаем), а Рк-давление, действующее на нижний клапан, то условие закрытия клапаназапишется как

или

(35)

где Рзак= Рк-Рт-такая разность давлений, при которой преодолевается сила пружины Fпи клапан закрывается (закрывающий перепад). После закрытия верхняя головка прижмется к штуцеру 1, площадь которого f1намного больше f2. При закрытии давление на клапане ниже штуцера 1 станет равным Рк. Оно будет действовать на большую площадь верхнего штуцера f1,и клапан будет надежно удерживаться в закрытом состоянии при условии

(36)

(36)

Поскольку f1>> f2, то согласно (36) клапан будет оставаться закрытым даже при малом перепаде давлений Рк-Рт. При уменьшении разницы Рк-Ртдо определенного минимума пружина преодолеет силу f1(Рк-Рт) и клапан откроется. Эта разница давлений называется открывающим перепадом. Таким образом, открытие клапана произойдет при условии

(37)

(37)

Сопоставляя (35) и (37) и учитывая, что f1>> f2, можновидеть, что Рзак >> Рот. Величины Рзак и Ротможно регулировать, изменяя натяжение пружины регулировочной гайкой 6, а также изменением сечения f2штуцера 2. Пропускная способность клапана по газу регулируется числом или размером отверстий 3. Важной характеристикой для клапана является зависимость его пропускной способности от перепада давлений на клапане (рис..9). К моменту закрытия клапана и отсечки газа уровень жидкости в межтрубном пространстве обнажает следующий клапан, который вступает в действие вместо закрытого предыдущего.

Рис.9. Зависимость расхода газа через клапан от перепада давлений

Сильфонные клапаны бывают двух типов:

-работающие от давления в межтрубном пространстве Рк;

-работающие от давления в НКТ Рт.

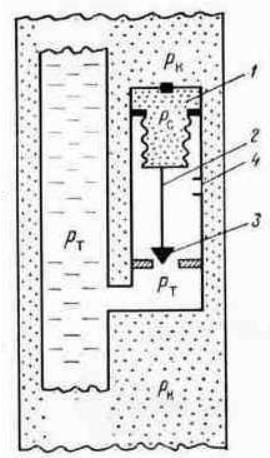

Сильфонный клапан, управляемый давлением Рк, (рис. 9.10), состоит из сильфонной камеры 1, заряженной азотом до давления. Эффективная площадь сечения сильфона fс. На штоке 2 имеется клапан 3, сечение седла которого fк. Через штуцерное отверстие 4 газ поступает из межтрубного пространства через клапан в НКТ.

Рис.10. Принципиальная схема клапана, управляемого давлением в межтрубном пространстве

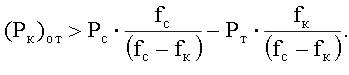

При закрытом клапане давление Ркв нем будет действовать на площадь сильфона fсза вычетом площади клапана fк. Со стороны НКТ на площадьfкбудет действовать давление Рт. Обе эти силы будут стремиться открыть клапан. Препятствовать открытию будет давление газа в сильфоне Рс, действующее на площадь fc. Открытие клапана произойдет, если

Давление, при котором откроется клапан, будет равно

или

Деля числитель и знаменатель справа на fси обозначая fк/ fс=R, получим

(38)

(38)

Это будет давление в межтрубном пространстве, при котором клапан откроется. Решая (38) относительно Рс-давления зарядки сильфона, найдем

(39)

(39)

Это будет давление, котороенеобходимо создать в сильфонной камере при ее зарядке на поверхности при заданном давлении в межтрубном пространстве для открытия клапана (Рк)от.

После открытия клапана давление внутри клапана будет действовать на всю площадь сильфона, поэтому будет справедливо равенство сил

Непосредственно перед закрытием клапана в нем под сильфоном должно быть давление закрытия (Ра)зак

Откуда видно, что (Рк)зак=Рс.

Тогда разница открывающего и закрывающего перепадов будет равна

(40)

(40)

После подстановки в (40) значенияРссогласно (39) найдем

или

(41)

(41)

Из (41) видно, что R= fк/ fсявляется важной величиной, определяющей характеристику клапана.

Обычно диаметр седла клапана колеблется в пределах от 3 до 12 мм, а Rот 0,08 до 0,5. Однако действительная величина Rиз-занеучета сил трения газа в клапане меньше расчетной, определяемой формулой (41). Это означает, что эффективное значение Rменьше действительного. Уменьшение составляет ~ 6 -7 %. Таким образом, изменением давления в межтрубном пространстве можно управлять работой клапана, т.е. открывать его или закрывать

Рис.11. Принципиальная схема клапана, управляемого давлением в трубах

Принципиальная схема клапана, чувствительного к изменениям давления в трубах, показана на рис.11. В нем на сильфон всегда действует давление Рт, устанавливающееся в трубах. При накопленни жидкости в НКТ и соответствующем увеличении давления сопротивление сильфона преодолевается, и клапан открывается, впуская газ в НКТ из мсжтрубного пространства. После открытия давление Рт, будет действовать на всю площадь сильфона fс. При снижении давления в трубах до некоторой величины клапан закроется, так как сила, действующая со стороны сильфона, станет больше, чем сила, дсйствующая со стороны камеры клапана. Комбинированные клапаны имеютв дополнение к сильфону цилиндрическую пружину, которая воспринимает на себя часть нагрузки. Это позволяет делать сильфон более чувствительным к изменениям давления, действующего на него при прямом и обратном ходе.

Рис.12. Газлифтный клапан для наружного крепления, управляемый давлением в НКТ:

1 -ниппель дли зарядки сильфоонной камеры азотом,

2 -сильфонная камера, 3 -сильфон,4 -центрирующий шток,

5 -шток клапана, б -клапан, 7 -штуцерное отверстие дляпоступления газа в НКТ, 8, 9-каналы, по которым газ поступает в НКТ

Клапаны этого типа могут применяться при периодической газлифтной эксплуатации. После выброса жидкости клапан закроется и откроется вновь только при накоплении жидкости в НКТ до определенной величины. Газлифтные клапаны в зависимости от конструкции укрепляются на колонне НКТ либо снаружи, либо внутри в специальных камерах, имеющих эллиптическое сечение. При наружном креплении клапанов для их замены при поломке или при необходимости изменения регулировки из скважины извлекают всю колонну труб. При креплении клапанов в эллиптических камерах внутри НКТ они извлекаются с помощью специальной, так называемой канатной техники, а колонна труб остается и скважине.

Газлифтные клапаны и особенно его рабочие органы изготавливаются из специальных сталей и сплавов, стойких к действию коррозии и износу. Для того чтобы можно было осуществлять при необходимости промывкускважины, оборудованной газлифтными клапанами, последние снабжаются дополнительным узлом, выполняющим роль обратного клапана.При создании давления внутри НКТ обратный клапан закрывается, и поток промывочной жидкости идет не через газлифтный клапан, а через башмак колонны труб. Газлифтные клапаны, несмотря на их кажущуюся простоту, как это может показаться, если рассматривать ихпринципиальные схемы, в действительности являются сложными приборами, для изготовления которых нужна совершенная технология и высокая точность производства. Конструкция газлифтного клапана, управляемого давлением в трубах, показана в качестве примера на рис.12. Клапан предназначен для крепления снаружи НКТ. Принципиальная схема такого клапана была показана на рис.11. Такой газлифтный клапан комплектуется обратным клапаном, привинченным к нижнему концу.

6.Принципы размещения клапанов

Пусковые клапаны должны обладать большим закрывающим перепадом давлений, чтобы закрыться тогда, когда оттесняемый уровень жидкости достигнет следующего клапана и даст доступ газу через второй клапан. В такой последовательности клапаны работают до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет башмака НКТ или рабочего клапана. После этого скважина переходит на нормальный режим работы, а давление газа становится равным рабочему давлению. При больших закрывающих перепадах число клапанов на колонне труб будет наименьшим. При последовательной работе пусковых клапанов с некоторого момента времени начинается приток жидкости из скважины, и это вносит изменения в порядок расчета их размещения. Очевидно, что при условии Рс> Рппритока жидкости из пласта в скважину не будет, и расчет размещения клапанов ведется без его учета. При условии Рс< Рпначнется приток, что необходимо учитывать. Глубина уровня жидкости в межтрубном пространстве, при котором можно не учитывать приток, так как давление на забое скважины будет оставаться больше пластового, определится как сумма глубины статического уровня Sси давления газа в межтрубном пространстве, выраженного в м столба жидкости,

(42)

(42)

где Рк-давление газа в межтрубном пространстве на уровне жидкости.

При

(43)

(43)

начнется приток, который необходимо учитывать при расчете размещения клапанов.

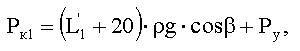

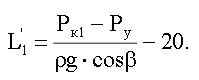

Ранее было показано, что первое пусковое отверстие необходимо делать на глубине L1, которая определяется формулой (30), с учетом (29). Однако пусковые клапаны необходимо устанавливать на 15 -20 м выше расчетнойвеличины. Это создает начальный перепад давления у клапана, равный а = 15 -20 м столба жидкости, и ускоряет прохождение газа через клапан в начальный момент времени. При установке клапана точно на глубине L1давления по обе стороны его будут одинаковымии движения газа через клапан не будет. С учетом сказанного формула для определения глубины установки первого клапана будет

(44)

(44)

где Рк1-давление газа на уровне первого клапана.

Если перелив жидкости происходит раньше, чем газ в межтрубном пространстве достигнет глубины установки первого клапана, определяемой формулой (44), то первый клапан необходимо установить на глубине L1", которая определится из равенства давления в межтрубном пространстве Рки гидростатического давления негазированного столба жидкости в НКТ высотой от уровня жидкости до устья с учетом давления на устье Руи смещения клапана вверх на 20 м:

откуда

(45)

(45)

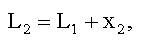

Место установки второго клапана определится из равенства давлений в межтрубном пространстве Рк2на глубине установки второго клапана и давления в НКТ на той же глубине с учетом негазированного столба жидкости в НКТ между первым и вторым клапанами и давлением в НКТ на уровне первого клапана после выброса жидкости Рт. Аналогично случаю размещения пусковых отверстий [формула (31)] для равенства давлений будем иметь следующее соотношение:

(46)

(46)

где Рк2-давление газа в межтрубном пространстве на уровне второго клапана; Рт1-давление в НКТ на уровне первого клапана после выброса жидкости; х2-расстояние между первым и вторым клапанами (негазированный столб жидкости); 20м -поправка на смещение клапана для создания начального перепада давлений.

Давление Рт1включает противодавление на устье Руи определястся либо по кривым распределения давления Р(х) в НКТ, либо по формулам, описывающим работу газожидкостного подъемника на режиме нулевой подачи, либо по среднему градиенту давления в НКТ при работе газлифта через первый клапан.

Решая (46) относительно х2и зная глубину установки первого клапана L1[формулы (45) или (44)], получим

или

(47)

(47)

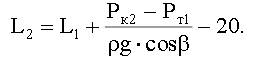

По аналогии можно написать общую формулу для глубины установки i-го клапана

(48)

(48)

Формула (48) справедлива для расчета глубины установки клапанов независимо от того, есть или нет приток жидкости. Все различие расчета заключается в методе определения величины Ртi. Если при Рс> Рп, т. е. при отсутствии притока, Ртi желательно определять по нулевому дебиту, так как такой подход позволит определить наименьшее число клапанов, то при Рс > Рп, т. е. при наличии притока, Ртi надо определять с учетом притока. При наличии кривой Р(х) распределения давления в НКТ при нормальной работе лифта величины Ртi могут быть сняты с этой кривой.

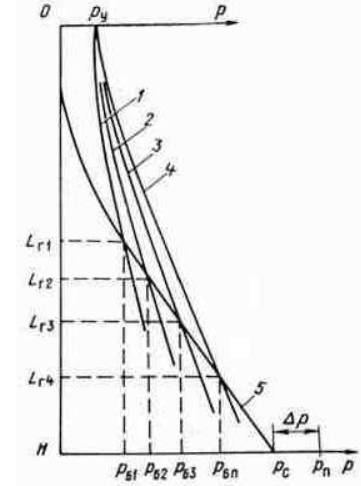

Существует также графический метод определения мест установки клапанов. При этом делаются предположения, что давления в НКТ на уровне клананов не падают ниже величины, соответствующей нормальной работе скважины; расход газа через клапан равен расходу газа в подъемнике при нормальной его работе; закон распределения давления в НКТ -линейный; давления у башмака Рби на устье Ру при нормальной работе лифта известны.

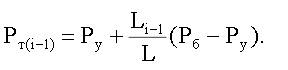

При линейном законе распределения давление на глубине х в НКТ равно

(49)

(49)

Для определения Li по формуле (48) величина Рт(i-1) с учетом (49) находится так:

(50)

(50)

Таким образом, по (50) определяется давление внутри НКТ на уровне предыдущего клапана Рт(i-1), а затем по формуле (48) глубина установки последующего клапана. Расчет прекращается, когда Li+1 > L, где L -длина спущенных труб или расстояние от устья до точки ввода газа в НКТ при нормальной работе скважин. Такой точкой может бытьместо установки концевого рабочего клапана или рабочего отверстия в однорядном лифте.

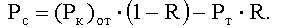

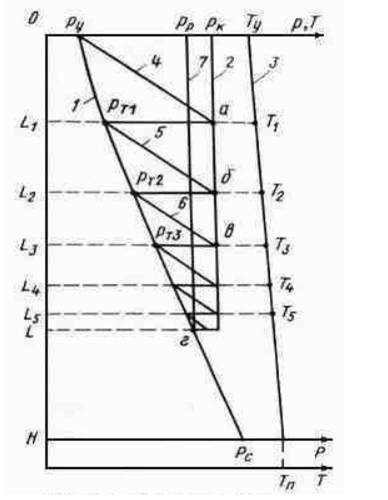

Графический метод расчета размещения пусковых клапанов нагляднее и проще (рис.13). Для его использования необходимо иметь кривые распределения давления Р(х) в НКТ принормальной работе газлифта (кривая 1), изменения давления газа в межтрубном пространстве (кривая 2) и изменения температуры (кривая 3).

Рис.13. Графический метод размещения пусковых клапанов

Если при пуске скважины происходит перелив жидкости -из точки Ру проводится линия 4 изменения гидростатического давления столба негазированной жидкости в НКТ до пересечения с линией давления газа 2 (точка а). Наклон этой линии зависит от плотности негазированной нефти и определяется простым уравнением (трением за малостью пренебрегаем)

(51)

(51)

где Рх -гидростатическое давление на глубине х, откладываемой по оси ординат. Ордината точки а определяет глубину установки первого клапана L1, так как при этом гидростатическос давление жидкости в НКТ равно давлению газа в межтрубном пространстве. Пересечение горизонтали, проведенной из точки а, с линией 1 даст давление в НКТ Рт1на уровне первого клапана после разгазирования и выброса жидкости из НКТ на участке L1тем количеством газа, которое равно расчетному для нормальной работы газлифта через башмак. Первый клапан на глубине L1должен быть рассчитан на пропуск именно такого количества газа. После достижения в НКТ давления Рт1вследствие нарушения равновесия уровень жидкости в межтрубном пространстве понизится до восстановления равенства давления в НКТ и межтрубном пространстве. Этому состоянию равновесия соответствует точка б. Эта точка находится проведением линии 5, параллельной линии 4, от точки Рт1на линии 1 до пересечения с линией 2, соответствующей изменению давления газа в межтрубном пространстве. Линия 5 является изменением гидростатического давления негазированной жидкости в НКТ между первым и вторым клапанами. Точка б соответствует равенству давлений в НКТ и межтрубном пространстве. Горизонтальная линия, проведеннаячерез точку б до пересечения с осью ординат, даст глубину установки второго клапана L2, а ее пересечение с линией 1 -давление Рт2в НКТ после выброса жидкости из НКТ на участке L2-L1. Далее из точки Рт2, проводится линия 6, параллельная линиям 5 и 4, до пересечения с линией 2. Получаем точку в -глубину L3установки третьего клапана. Указанный порядок графических построений продолжается до тех пор, пока глубина установки (i+1)-го клапана Li+1 не станет больше длины НКТ L. Из рис.13 видно, что для данного случая необходимо установить пять пусковых клапанов на глубинах L1; L2; L3; L4; L5. Шестой клапан будет уже ниже башмака труб, находящегося на глубинах L1; L2; L3; L4; L5. Шестой клапан будет уже ниже башмака труб, находящегося на глубине L.

Пересечение горизонтальных линий с температурной кривой Т(х) определит рабочие температуры пусковых клапанов на глубинах их установки. Эти температуры должны быть учтены при регулировке пусковых клапанов на поверхности и зарядке их сильфонных камер. Для уменьшения числа пусконых клапанов применяется повышенное давление газа (рис.13, линия 2). Как видно, линия имеет небольшой наклон, учитывающий увеличение давления газа с глубиной за счет собственного веса. Линия 2 для газа строится по известной барометрической формуле

(52)

(52)

где ρо -плотность газа при стандарных условиях; g -ускорение силы тяжести; Тср, zср -средние абсолютная температура в скважине и коэффициент сжимаемости соответственно;

Рк -давление в межтрубном пространстве на устье скважины (абсолютное); Р(х) -давление на глубине х (абсолютное),

Распределение давления газа Р(х) можно рассчитать по упрощенной формуле через параметры на устье скважины, а именно

(53)

(53)

Так как (53) -уравнение прямой, то достаточно вычислить давления Р, задавшись одним значением х. Полученную точку нанести на график и соединить ее прямой с точкой, соответствующей давлению на устье Рк. Температурная линия 3 строится путем соединения прямой линией пластовой температуры Тп и температуры на устье Ту. После того как газ достигнет башмака НКТ и начнется его поступление через башмак, давление в межтрубном пространстве можетбыть снижено до рабочего Рр, которое определяется нормальным режимом работы газлифтной скважины, характеризуемым расчетной линией распределения давления в НКТ 1. При нормальной работе газлифта черед башмак давления в НКТ и межтрубном пространстве на уровне башмака практически равны (рис.13. точка с). Проводя линию 7, параллельную линии 2, до пересечения с горизонтальной линией на устье скважины, получим рабочее давление на устье Рр. Из принципов работы пусковых клапанов следует, что первый клапан закрывается при вступлении в работу второго, второй -при вступлении в работу третьего и т. д. Процесс разгазирования столба жидкости на участке L1, газом, поступающим через первый клапан, характеризуетсяперемещением точки Рт1 (по горизонтальной линии от точкиа влево к линии 1, пока давление в НКТ не снизится до Рт1. К этому времени уровень жидкости обнажает второй клапан, через который газ начинает поступать в НКТ на глубине L2. Верхний клапан должен закрыться. Следовательно, закрывающий перепад первого клапана должен равняться расстоянию между точками а и Рт1в соответствующем масштабе. Аналогично, для второго клапана закрывающий перепад будет равен расстоянию между точками б и Рт2и т. д. Все клапаны должны быть отрегулированы на эти открываюшие перепады созданием соответствующих натяжения пружины или давления в сильфонных камерах при их зарядке на поверхности в специальной испытательной установке, с учетом температуры на глубине их установки (Т1, Т2и т. д.).

До сих пор были наложены основные принципы размещения пусковых клапанов, которые не учитывают гидравлических потерь в самих клапанах при прохождении через них газа. Эти потери зависят от конструкции клапанов, сечения проточных каналов (отверстий штуцеров) и расхода газа. Для определения потерь на испытательных стендах снимаются характеристики пропускной способности клапанов и зависимости от перепада давления до и после клапана, а также регулируются их закрывающие и

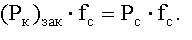

Рис. 14. Графический метод размещения пусковых клапанов с учетом поправок на открывающийи закрывающий перепад давлений:

1 -Р (х) в НКТ -при нормальной работе газлифта;

2 -Р (х) вмежтрубном пространстве (давление газа);

3 -распределение гидростатического давления при переливе;

4 -распределение гидростатического давления в НКТ между 1 и 2 клапанами

открывающие перепады. Кроме того, для инициирования прохождения газа через клапан необходимо создавать начальный перепад давления примерно в 20 м столба жидкости аналогичному тому, как это делается при размещении пусковых отверстий. Изложенная методика расчета размещения позволяет определить минимально необходимое число клапанов при данном пусковом давлении рк. Если увеличить рк (см. рис.13), что соответствует смещению линии 2 вправо, то число ступеней между линиями 1 и 2 уменьшится, а следовательно, уменьшится число необходимых клапанов. Однако для уверенного пуска газлифта число клапанов берется с некоторым запасом. Это означает, что закрытие, например, верхнего (первого) клапана происходит не при выходе на нормальный режим (точка Рт1 рис.13), а несколько раньше, т. е. при давлении в НКТ, несколько большем, чем Рт1. Для уяснения этих деталей рассмотрим размещение первого клапана (рис.14). Точка Рк1 определяет равенство давлений в НКТ и в межтрубном пространстве. Для создания инициирующего перепада клапан надо установить на такой глубине, чтобыдавление за ним Р"к1 было бы меньше Рк1. Этот начальный перепад будет определяться расстоянием по горизонтали между точками б и Р"к1. Если задается перепад в 20 м столба жидкости, то необходимо эту величину отложить в единицах давления на горизонтальной линии а -б, начиная от точки б. Глубина установки первого клапана с учетом упомянутой поправки будет уже не на L1, как прежде, a L"1, т. е. несколько меньшая.

Для гарантирования пуска расчетное давление в НКТ на уровне первого клапана L"1несколько увеличивают. С этой целью закрывающий перепад первого клапана ΔР1 = Рк1 -Рт1, полученный ранее, уменьшают примерно на 10 % и откладывают его в масштабе по горизонтальной линии а -б, начиная с точки а, и получают точку Р"т1, -давление в НКТ, при котором должен закрыться первый клапан, установленный на глубине L1. Положение второго клапана определяют проведением прямой 4, параллельной линии 3. Но в отличие от предыдущего эта новая линия 4 начинается в точке Р"т1, а не в точке Рт1, как раньше. Пересечение линии 4 с линией давления газа даст точку Р"к2, обеспечивающую начальный перепад давления в 20 м столба жидкости на уровне второго клапана, и определит глубину его установки L"2. Аналогично продолжается определение глубин установки и других клапанов. Очевидно, что с учетом этих поправок число клапанов увеличится, но увеличится и надежность системы. Учет этих поправок вносит изменения и в закрывающие перепады. Для первого клапана закрывающий перепад ΔΠз1будет равен расстоянию от точки б до точки Р"т1. Для второго клапана ΔΠз2-расстояние от точки в до точки Р"т2 и т. д.

Здесь не рассмотрен случай, когда при пуске газлифтной скважины перелива не происходит и вся жидкость остается в НКТ. В этом случае уровень в НКТ не доходит до устья на некоторую величину, которую можно определить из формулы пускового давления (20). Если на устье скважины при ее пуске существует давление Ру, то формула (20) несколько изменится. К давлению пуска прибавится противодавление на устье Ру, которое надо преодолеть. С учетом этого формула для пускового давления (20) примет вид

(54)

(54)

где h -погружение башмака под статический уровень. Подставляя вместо Рпус давление в межтрубном пространстве Рк, и решая (54) относительно h, получим возможное понижение уровня жидкости в межтрубном пространстве:

(55)

(55)

Таким образом, h есть понижение уровня, отсчитанное от статического в межтрубном пространстве, когда на него действует давление газа Рк, а в НКТ имеется противодавление Ру. Давление в межтрубном пространстве Рк уравновешивается столбом жидкости в НКТ высотой х и противодавлением на устье Ру. Из равенства этих давлений получим

(56)

(56)

Откуда

(57)

Здесь величина x отсчитывается от уровня жидкости в межтрубном пространстве, оттесненного от статического на величину h. Тогда расстояние Sэтого уровня жидкости в НКТ от устья будет равно

(58)

Подставляя в (58) значение h согласно (55) и значение х согласно (57), получим

(58)

(58)

или после преобразований

(59)

(59)

Таким образом, если S> 0, т. e. уровень в НКТ ниже устья, то построение линии 3 должно начинаться из точки с координатами Ру и S, а не из точки Ру, 0, как это показано на рис.13 и 14. В остальном графические построения остаются прежними.

7. Принципы расчета режима работы газлифта

Определение параметров режима работы газлифтной скважины основано на использовании кривых распределения давления при движении ГЖС в трубе. Важнейшими величинами, подлежащими определению, являются удельный расход нагнетаемого газа и давление нагнетания. Причем задача установления режима работы газлифта может быть поставлена по-разному. Например, ограничений на рабочее давление газа не накладывается; рабочее давление газа ограничено; рабочее давление не ограничено, но ограничен удельный расход газа; расход удельной энергии на подъем жидкости должен быть минимальным и т. д.

Инженерный расчет газлифта, как и любого другого способа эксплуатации, возможен лишь в том случае, если уравнения притока жидкости и газа известны.

Рис. 15. Графический метод определения глубин ввода газа в лифтовые трубыс помощью кривых распределения давления

При давлении на забое выше давления насыщения газовый фактор постоянный, и поэтому уравнение притока газа не требуется. Однако дренируемые пласты при вскрытии нескольких пропластков общим фильтром могут содержать чисто газовые прослои, для которых закон притока газа может существенно отличаться от закона притока жидкости. В таких случаях для расчета нужна индикаторная линия для газа или уравнение его притока.

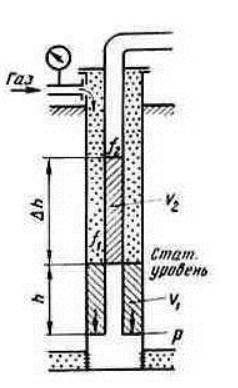

При заданном дебите проектируемойгазлифтной скважины по уравнению притока или по индикаторной линии можно определить забойное Давление Рс, соответствующее заданному дебиту Q. Должен быть известен пластовый газовый фактор Го При заданном дебите. Кроме того, должны быть известны или обоснованно приняты все остальные данные, необходимые для расчета кривой распределения давления Р(х). Начиная от точки Рс, по методу снизу вверх, по шагам, используя ту или иную методику расчета, определяют давления на разных глубинах и по этим данным строят кривую распределения Р(х) (рис.15, кривая 1).

Если Рс > Рнас, то в методику расчета вносится соответствующее изменение, и расчет кривой распределения давления для ГЖС начинается не от точки Рс, а от точки Рнас, лежащей выше.Далее рассчитывается также по шагам вторая кривая распределения Р(х), начиная от давления на устье, которое должно быть задано (рис.15, кривая 2) по методу сверху вниз. Для построения второй кривой Р(х) принимается заданный дебит Q и другие параметры, которые использовались при расчете первой кривой Р(х). Однако расчетный газовый фактор Гр принимается с учетом удельного расхода нагнетаемого с поверхности газа Rн, т. е. Гр=Го+Rн.

Рис. 16. Графический метод определения глубины ввода газа в лифтовые трубы при 4-х значениях удельногорасхода нагнетаемого газа

Величиной Rн можно задаться, исходя из реальных возможностей или технологических соображений. Если в последующем окажется, что принятый для расчета удельный расход нагнетаемого газа Rн дает неприемлемые результаты, то задаются другими Rн. Таким образом, вторая кривая Р(х) рассчитывается по тому же дебиту, что и первая, но для увеличенного газового фактора Гр=Го+Rн. Расчет и построение второй линии продолжаются до тeх пор, пока обе линии (1 и 2) не пересекутся (рис. 15, точка а). Проекция этой точки на ось ординат определяет глубину ввода газа в НКТ Lг, а на ось абсцисс дает рабочее давление нагнетаемого газа у башмака Рб.

Зная закон изменения давления газового столба и пренебрегая потерями на трение при движении газа по межтрубному пространству (рис. 15, кривая 3), которые малы, можно определить рабочее давление нагнетаемого газа на устье Рp. Например, при использовании упрощенной формулы (53), решая ее относительно давления на устье, получим

(60)

(60)

В данном случае Рр и Рб -абсолютные давления. Увеличение удельного расхода газа Гр приводит к уменьшению средней плотности ГЖС и градиента давления в трубах; это равносильно перемещению точки а (см. рис. 15) влево и вверх по линии 1 и, наоборот, уменьшение Гр увеличивает плотностьи давление внизу подъемника и передвигает точку а вправо и вниз по линии 1. Из рис. 15 можно также видеть, что уменьшение Гр приводит к увеличению глубины ввода газа в НКТ, т. е. величины Lг, и увеличению рабочего давления. Увеличение Гр, наоборот, уменьшает рабочее давление и глубину места ввода газа в НКТ. Определенное по графику рабочее давление Рб и принятый удельный расход нагнетаемого газа Rн случайны и не всегда могут соответствовать технологическим возможностям эксплуатации. Для более обоснованного выбора режимных параметров работы газлифтной скважины при заданном дебите Q необходимо получить результат для нескольких Rн. С этой целью вычисляются и строятся несколько кривых распределения давления Р(х) для нескольких разумно выбранных значений Rн, аследовательно, и Гр, но для одного заданного дебита Q (рис. 16).

Для получения более надежных результатов и их анализа необходимо принять не менее четырех значений Rн и построить столько же кривых Р{х). Все кривые Р{х) рассчитываются по методу сверху вниз для заданного дебита Q и строятся из одной общей точки Ру. От точки Рс, как и прежде, строится линия распределения давления Р(х) для пластового газового фактора Го и заданного дебита Q (рис. 16, кривая 5). Пересечения кривых Р(х), построенных из точкиру, с нижней кривой Р(х) (точки 1, 2, 3, 4) дадут глубины ввода газа в НКТ Lг1, Lг2, Lг3, Lг4 и соответствующие им рабочие давления у башмака Рб1, Рб2, Рб3, Рб4.

В дополнение к этим данным будем иметь четыре значения для удельного расхода нагнетаемого газа: Rн1 для кривой 1; Rн2 для кривой 2; Rн3 для кривой 3 и Rн4 для кривой 4. Поскольку с уменьшением расхода газа градиент давления растет и, следовательно, наклон линии Р(х) увеличивается, то можно сделать вывод о следующем соотношении:

В результате таких расчетов получится совокупность данных, состоящая из нескольких значений Rн и соответствующих им значений Lг и Рб. Эти данные могут быть дополнены новыми важными данными об удельной энергии, расходуемой на подъем единицы массы или объема жидкости при различных режимах работы газлифта. Поскольку подъем происходит частично за счет пластовой энергии, обусловленной давлением на забое и пластовым газовым фактором, а частично за счет энергии, вводимой в скважину с поверхности и определяемой давлением нагнетаемого газа и удельным расходом нагнетаемого газа, то при оценке удельной энергии, затрачиваемой на подъем жидкости, представляет интерес только та энергия, которая затрачивается на поверхности в виде работы компрессорной станции при сжатии газа до определенного давления. Пластовая энергия хотя и расходуется на подъем жидкости, но в данном случае не должна учитываться. Газ в скважину нагнетается при рабочем давлении на поверхности. Поэтому указанная выше совокупность данных должна быть дополнена сведениями о рабочихдавлениях на устье скважины Рp1, Рp2, Рp3, Рp4, соответствующих четырем значениям Rн. Величины Рр вычисляются, как и п предыдущем случае (см. рис. 15), по формуле (60).

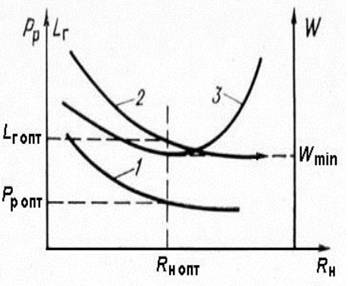

Рис. 17. Зависимости рабочего давления Рр (1), глубины вводов газа Lг (2) и удельнойэнергии W (3) от удельного расхода нагнетаемого газа Rн для заданного дебита жидкости Q

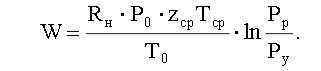

Знание рабочих давлений на устье скважины позволит определить удельную энергию на подъем жидкости для сравнительной оценки возможных режимов скважины с энергетической точки зрения, если предположить изотермическое расширение газа в НКТ, а энергию газа, выделяющегося дополнительно из жидкости, не учитывать, так как она относится к естественной пластовой энергии. В таком случае удельную энергию, отнесенную к1м3жидкости, можно определить по формуле для изотермического процесса

(61)

(61)

Применяя эту формулу для нашего случая и учитывая при этом, что газ расширяется при некоторой средней абсолютной температуре в НКТ Тср, что газ реальный, т. е. его сжатие или расширение характеризуется поправочным коэффициентом zср, а также что на подъем 1м3жидкости расходуется Rн м3газа при стандартных условиях Ро и То, можно формулу (61) переписать следующим образом:

(62)

(62)

В этой формуле zcp определяется для среднего давления в скважине Рср = (Рр+Ру)/2 и средней температуры Тср. Заметим, что в формуле (62) давления должны быть взяты в абсолютных единицах. Определяя удельную энергию по формуле (62) для рассматриваемых четырех режимов, получим четыре значения удельной энергии.Ж

Врезультате получим следующую совокупность данных:

удельный расход нагнетаемого газа Rн1, Rн2, Rн3; Rн4;

рабочее давление Рр1, Рр2, Рр3, Рр4;

глубина ввода газа Lг1, Lг2 Lг3, Lг4;

удельная энергия W1, W2, W3, W4;

рабочее давление у башмака Рб1, Р62, Рб3, Р64.

По этим данным можно построить различные графические зависимости, которые позволят выбрать режим работы газлифта, отвечающий техническим возможностям промысла. Если учитывать главные режимные параметры -расход газа и его давление, то достаточно построить график Рp = f(Rн) (рис.17). Через нанесенные на график четыре точки проводим плавную кривую 1, которая позволит выбрать любой промежуточный режим, лежащий между расчетными точками. График должен быть дополнен кривой зависимости Lp = f(Rн) (рис. 17, кривая 2). Если при выборе режима работы газлифта должны быть приняты во внимание энергетические условия, то на тот же график необходимо нанести кривую W = f(Rн). Этот график может иметь минимум (рис. 17, кривая 3). Построение таких графиков позволяет выбрать любой промежуточный режим, отличающийся от расчетных, и установить параметры оптимального режима работы газлифта, отвечающего минимальной удельной энергии. Как видно из рис. 17, минимуму W соответствуют оптимальные рабочее давление Рроп, расход газа Rноп и глубина спуска башмака или установки рабочего клапана Lгoп.

8. Оборудование газлифтных скважин

Арматура, устанавливаемая на устье газлифтных скважин, аналогичная фонтанной арматуре и имеет то же назначение -герметизацию устья, подвеску подъемных труб и возможность осуществления различных операций по переключению направления закачивания газа, операций по промывке скважины и пр.

На газлифтных скважинах часто используется фонтанная арматура, остающаяся после фонтанного периода эксплуатации, но обычно применяется специальная упрощенная и более легкая арматура, поскольку возможные неполадки в ней не угрожают открытым фонтаном. Часто арматуру приспосабливают для нагнетания газа либо только в межтрубное пространство, либо в центральные трубы. Когда эксплуатация газлифтных скважин сопровождается интенсивным отложением парафина, арматура устья дополнительно оборудуется лубрикатором, через который в НКТ вводится скребок, спускаемый на проволоке для механического удаления парафина с внутренних стенок труб.Для борьбы с отложением парафина применяются и другие методы, как, например, остеклованные или эмалированные трубы, на гладкой поверхности которых парафин не удерживается и уносится потоком жидкости. На устье газлифтных скважин устанавливается регулирующая аппаратура -обычно клапан-регулятор давления с мембранным исполнительным механизмом, регулирующим давление после себя, для поддержания постоянного давления нагнетаемого в скважину газа, так как в магистральных линиях часто наблюдаются колебания давления, нарушающие нормальную работу скважин, а иногда вызывающие и их остановку. В системах централизованного газоснабжения регуляторы давления, различные расходомеры, а также запорная арматура устанавливаются на газораспределительных пунктах (ГРП). При такой централизации контроля и управления за работой газлифтных скважин улучшается надежность и качество их обслуживания.

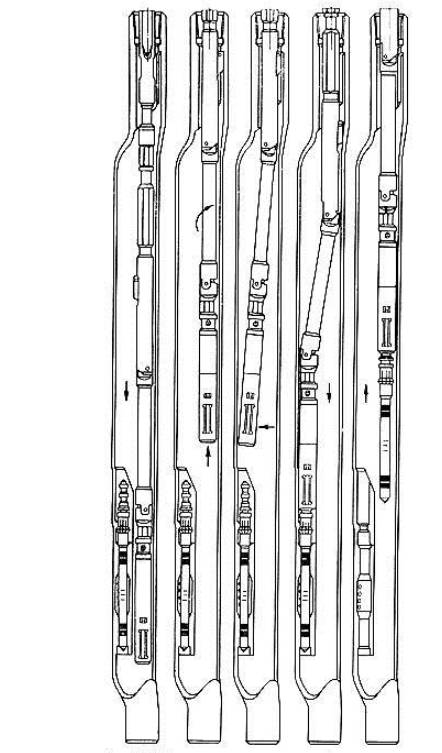

Рис. 18. Последовательность операций при извлечении газлифтного клапана

из кармана эксцентричной камерыс помощью канатной техник

Важнейшим достижением в области газлифтной эксплуатации было создание н освоение так называемой техники и технологии спуска н извлечения газлифтных клапанов через НКТ, устанавливаемых в специальных эксцентричных камерах, размещенных на колонне насосно-компрессорных труб на расчетных глубинах. Это исключило необходимость извлечения колонны труб для замены пусковых или рабочих клапанов при их отказе или поломке.

В расчетных местах на колонне труб устанавливаются специальные эксцентричные камеры с карманом для ввода в него газлифтного клапана. В посадочном кармане спускаемый в него клапан уплотняется с помощью верхних и нижних колец из нефтестойкой резины и стопорной пружинной защелки. На внешней стороне эксцентричной камеры в месте расположения клапана между его уплотнительными кольцами делаются сквозные отверстия. Через эти отверстия газ из межтрубного пространства проходит в посадочный карман, а затем через боковые отверстия в самом клапане и его седло -в насосно-компрессорные трубы. Эксцентричная камера делается таким образом, что проходное сечение колонны труб и их соосность полностью сохраняются. В верхней части эксцентричной камеры (рис.18) устанавливается специальная направляющая втулка, ориентирующая инструмент, на котором спускается клапан так, чтобы онпри отклонении точно попадал в посадочный карман. На нижнем конце сборки посадочного инструмента имеется захватное пружинное устройство, которое освобождает головку клапана после его посадки в карман. Посадочный инструмент, имеющий шарнирные соединения, после того как он будет правильно ориентирован направляющей втулкой, переламывается в этих шарнирных соединениях с помощью пружинных устройств с тем, чтобы продольная ось спускаемого клапана совпала с продольной осью посадочной камеры. Посадочный инструментспускается в НКТ на стальной проволоке диаметром от 1,8 до 2,4 мм через устье скважины.

Клапаны извлекаются также с помощью канатной техники. Для этого в скважину спускается экстрактор, который, попадая в эксцентричную камеру, после последующего небольшого подъема ориентируется там направляющей втулкой в плоскости посадочной камеры клапана. После ориентации экстрактора его звенья под действием пружин переламываются в сочленениях так, что становятся в положение перед ловильной головкой клапана. Захватное пружинное приспособление на конце экстрактора при посадке на ловильную головку клапана захватывает ее и при подъеме вырывает сам клапан из посадочной камеры.

Для замены газлифтных клапанов в эксцентричных камерах или установки вместо газлифтных клапанов просто заглушек, не прибегая при этом к глушению или остановке скважины, на устье скважины устанавливается специальное оборудование устья газлифта ОУГ-80Х350 с проходным диаметром 80 мм и рассчитанное на давление 35 МПа, представляющее собой лубрикатор особой конструкции (рис. 19). На фланец верхней крестовины 1 газлифтной арматуры или на фланец буферной задвижки устанавливается малогабаритный перекрывающий механизм -превентор 2 с ручным приводом, имеющий эластичные (резиновые) уплотняющие элементы, с помощью которых можно перекрыть скважину даже в том случае, когда в ней остается проволока. На превентор с помощью быстросъемных соединений крепятся секции лубрикатора 3, на верхнем конце которого имеется сальник 4 для пропуска проволоки 5 или тонкого каната и ролик 6. Внизу арматуры укрепляется натяжной шкив 7, через который канатик направляется на барабан лебедки с механическим приводом. Параллельно лубрикатору крепится небольшая съемная мачта 8 с полиспастом 9 для облегчения поднятия и сборки лубрикатора и ввода в него необходимого инструмента или извлечения поднятых клапанов. Натяжной шкив связан механически с датчиком 10, преобразующим силу натяжения канатика в электрические сигналы, передаваемые по кабелю 11 на индикаторное устройство. Датчик показывает натяжение канатика и дает информацию о захвате и извлечении газлифтного клапана из посадочной камеры. Вообще при использовании канатной техники по натяжению канатика можно судить о проводимых операциях на глубине. В связи с этим точности определения натяженияканатика, предотвращению его обрыва придается особое значение при использовании канатной техники. В качестве привода для барабана лебедки используется гидравлический двигатель для более точного и плавного осуществления этих операций.

Рис. 19. Устьевойлубрикатор для спуска и подъема газлифтныхклапанов с помощью канатной техники

Газлифтные клапаны устанавливаются и извлекаются с помощью гидравлической лебедки, смонтированной в кузове микроавтобуса, либо на специальной раме, переносимой вертолетом при использовании на заболоченныхтерриториях. Такой агрегат (ДГТА-4) разработан проектной организацией Азинмаша. Агрегат смонтирован на шасси автомобиля УАЗ-452 и состоит из масляного насоса с приводом от двигателя автомобиля, двухскоростной лебедки с приводом от гидродвигателя, системы гидрооборудования, включающей клапанные и золотниковые устройства, а также гидросистему управления лебедкой. Перед оператором в кабине установлены индикатор натяжения проволоки и указатель глубины.

Гидродвигатель лебедки может работать как насос в режиме торможения и может быть полностью остановлен перекрытием соответствующих клапанов. Агрегат применяется для работ по установке и извлечению газлифтных клапанов в скважинах глубиной до 4600 м при диаметре проволоки до 2,5 мм, а также для спуска измерительных приборов при исследовании скважин глубиной до 7000 м с проволокой 1,8 мм. Скорость подъема инструмента регулируется от 0,2 до 16 м/с. Номинальная мощность гидродвигателя лебедки ~ 27,2 кВт. Гидронасос масляный шестеренчатого типа развивает давление до 13 МПа при подаче 0,0025 м3/с (150 л/мин). Разработан также вариант агрегата для Западной Сибири на базе гусеничного транспортера ГАЗ-71.

9. Системы газоснабжения и газораспределения

Технически правильно организованная система газлифтной эксплуатации обязательно должна предусматривать использование отработанного в газлифтных скважинах газа низкого давления или так называемый замкнутый технологический цикл. Сущность его состоит в сборе отработанного газа и подаче его вновь на приемкомпрессоров, снабжающих газлифтные скважины газом высокого давления. Источником газа высокого давления могут быть как компрессорные станции, так и скважины чисто газовых месторождений. Отработанный газ после интенсивного перемешивания с нефтью в подъемных трубах насыщается тяжелыми газообразными углеводородами и для повторного использования требует предварительной подготовки.

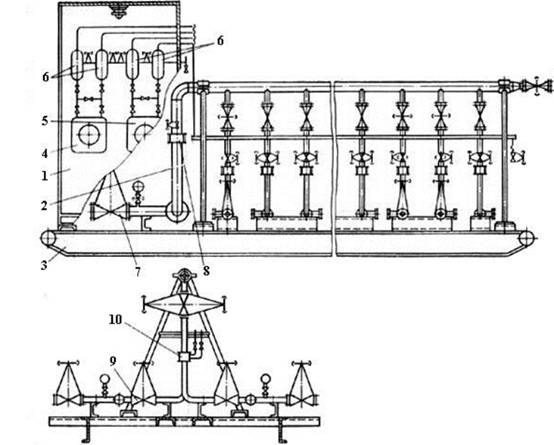

Природный газ газовых месторождений так же нуждается в предварительной подготовке -в удалении из газа конденсата и влаги, присутствие которых приводит к образованию в магистралях и в контрольно-измерительной арматуре кристаллогидратов, нарушающих нормальную эксплуатацию системы газоснабжения. Подготовка газа -отделение конденсата и осушка -может производиться различными способами и составляет особую проблему, начиная от сооружения специальных газоперерабатывающих заводов с установками для низкотемпературной сепарации, абсорбционных установок для отделения тяжелых бензиновых фракций, осушки газа от влаги при его прокачке через «молекулярные сита» (твердые адсорбенты -молекулярные сита), очистки от сероводорода, механических примесей и др. до простого подогрева газа в беспламенных газовых печах перед подачей его в скважины. При использовании природного газа важно не допустить снижения давления ниже необходимого уровня в процессе предварительной подготовки газа. В наиболее простом виде подготовка осуществляется на специальных установках п состоит в следующем.

1. Дозированный ввод в поток газа на устье газовых скважин ингибиторов для предотвращения гидратообразования. Такими ингибиторами могут быть растворы хлористого кальция (СаСl2), гликоли, метанол и др.

2. Охлаждение газа с одновременным частичным понижением давления с последующим пропусканием его через сепараторы для отделения сконденсировавшейся капельной жидкой фазы.

3. Дросселирование газа через последовательную систему штуцеров для снижения давления газа до нужных пределов.

4. Подогрев газа в газовых пламенных или беспламенных печах до температуры 60 -90°С.