Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Институт детства

Кафедра педагогики начального образования

Курсовая работа на тему

«Формирование самооценки младших школьников»

Студентки III курса (группа №2)

Факультета начального образования

Заочной формы обучения

Наконечной Е.А.

Научный руководитель: Пелих И.Д.

Санкт-Петербург

2016

Содержание

Введение……….....................................................................

..................................3

Глава I. Младший школьный возраст как период формирования самооценки.………………………………………………………………………..7

1.1.Психолого-педагогическая характеристика личности младшего школьника…………………………………………………………………………9

1.2. Особенности самооценки младшего школьника…………………….……13

Глава II. Роль педагога в формировании самооценки у младших школьников………………………………………………………………………25

2.1. Диагностика самооценки младших школьников…………………………26

2.2. Практические рекомендации педагогу по формированию адекватной самооценки и развитию самоконтроля у учащихся начальных классов……30

Заключение………………………………………………………………………33

Список литературы…………………………………………...…………………34

Приложение……………………………………………………………………….

Введение

Современное школьное образование в последние годы претерпело ряд преобразований, в том числе, была иначе сформулирована приоритетная его цель: передачу знаний, умений и навыков от учителя к ученику заменило создание системы УУД – универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС II поколения для начальной школы. Система УУД подразумевает развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться самому, а не получать знания от педагога. Система УУД подразумевает создание для каждого ученика условий для осуществления учебной деятельности, постановки целей, поиска и использования средств и способов их достижения, формирования навыков контроля и оценки учебной деятельности, её результатов. Система УУД предназначена для обеспечения условия для развития личности и её самореализации.

Необходимо помнить о том, что процесс познания, осуществляемый учениками, требует со стороны учителя не только управления этим процессом и его сопровождения, но и оценки действий ученика, его активности в учебной деятельности, качества и полноты его ответов, умения сформулировать свои предположения, доказать свою точку зрения. В связи с этим возникает вопрос: какие меры следует принимать педагогу для оценки учебной деятельности школьников? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно отметить, что большую роль в усвоении младшими школьниками знаний играют действия контроля, фиксирующие отношение учащихся к себе как к субъекту и действия оценки, позволяющего определить факт и степень усвоения и овладения ребёнком способа решения учебной задачи, соответствия результата учебных действий цели. Кроме того, если мы обратимся к теории деятельности А.Н. Леонтьева, то отметим, что им было указано, что самоконтроль и самооценка представляют часть целостной учебной деятельности, следовательно, придём к заключению их комплексного рассматривания и формирования.[1]

Следует указать, что традиционно понятие самооценки в психологии и педагогике рассматривалось в связи проблемой развития личности и формирования сознания. Причём, заметим, что исследования в этой области касались двух аспектов: становления самосознания в контексте общего развития личности[2], так и, собственно, вопросы, связанные с особенностями самооценки и её взаимосвязью с оценками окружающих.[3] Приведём определение самооценки, которое даёт доктор психологических наук профессор А.И. Липкина: «самооценка – это отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику»[4]. Самооценка является основным показателем развития личности, компонент самосознания человека. Она позволяет человеку оценивать свои действия и поведение в различных жизненных ситуациях, определять степень нравственности своих поступков, уровень стремлений и ценностей, характер отношений с окружающими, уметь замечать, какие личностные качества могут препятствовать эффективному взаимодействию с ними, какие - наладить контакт.

В общем случае в старшем дошкольном возрасте самооценка ребёнка практически полностью сформирована. Но при поступлении в школу самооценка подвергается непростому испытанию: значительно расширяется круг и состав «оценивающих», усложняются и изменяются критерии оценки и требования к ребёнку, выполняющему новую социальную роль, причём всё это происходит в новых для него социальных условиях. В младшем школьном возрасте главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции.

Для того чтобы младший школьник имел возможность адаптироваться к школьным условиям, новой образовательной среде, требованиям учителя, новому коллективу, смог адекватно оценивать свои действия и действия окружающих, эффективно выполнять учебные задачи, педагогом должна быть проведена работы по формированию данных качеств, умений, навыков.

Актуальность: для формирования ученика - личности, способной и готовной к саморазвитию, мотивированной на получение результата, соответствующего конечной учебной цели, овладевшей в полной мере УУД, всесторонне развитой, адаптированной и могущей ориентироваться в динамично изменяющемся современном мире,[5] нужно начинать с развития у учеников способности видеть и правильно оценивать свои действия, взаимоотношения, качества, деятельность. Для того, чтобы по максимуму реализовать свои возможности, ребёнок должен, в первую очередь, адекватно их оценивать, а задача педагога как раз и состоит в том, чтобы сформировать у ребёнка устойчивую мотивацию к процессу обучения и его результативности. Сложность заключается в том, чтобы сформировать адекватную оценку у каждого ученика класса. Поскольку этот трудоёмкий процесс достаточно длителен и непрост, работу следует начинать с первого класса.

Отдельно следует отметить, что в настоящее время процесс формирования адекватной самооценки у младших школьников затрудняется ещё и таким обстоятельством как обострённое неравенство между детьми как вследствие, условно говоря, научно-технического прогресса, так и развития развлекательной сферы и прочих «сопутствующих» направлений. Во все времена имели место быть социальные различия по благосостоянию, но в настоящее время этот «перекос» существенно увеличился за счёт материальных составляющих. Сейчас нередки даже в начальной школе случаи проявления нетерпимости к детям, чьи семьи отличаются более скромным достатком. В младшем школьном возрасте дети становятся ещё более внимательны к деталям, внешнему виду, атрибутам как значимых взрослых, как и сверстников. Крайне агрессивная информационная среда, пропаганда сомнительных ценностей, отсутствие положительных ориентиров, общая нестабильность постоянно изменяющейся окружающей среды затрудняет нормальное психическое развитие ребёнка, который не может сосредоточиться, почувствовать себя в безопасности. Поэтому педагогу крайне необходимо всеми силами поддерживать комфортную спокойную атмосферу в процессе учебной и внеурочной деятельности, организовывать сотруднические отношения между детьми, способствовать развитию дружеских отношений, взаимопомощи, поддержки между учениками. Для решения этих задач педагогу нужно принимать комплекс мер (занятий, игр), предусматривающих воспитание толерантности, ценностного отношения к окружающим, повышению самооценки. Также следует проводить индивидуальную работу с детьми, у которых в результате диагностики будет выявлена заниженная или завышенная самооценка. Учителю важно помнить, что ребёнок стремится следовать примеру, быть признанным, значимым в коллективе, что сейчас намного сложнее, чем было в сравнительно недавнее время, и потому учитель сам, в первую очередь, должен быть примером и ориентиром для учеников, их проводником не только в плане учебной деятельности, но и в отношении личностного развития и взаимодействия с окружающими.

Основной объект исследования: особенности самооценки младшего школьника

Предмет исследования: средства по развитию самооценки

Цель: изучение факторов, обеспечивающих оптимальные возможности развития самооценки младшего школьника; анализ средств для развития и формирования самооценки.

Задачи:

1. Изучить основные теоретические подходоы в психолого-педагогической литературе к проблеме самооценки;

2. Выявить особенности, влияющие на формирование самооценки;

3. Установить сущность понятия самооценки, становления и развития самооценки у детей младшего школьного возраста; выявитьособенности, влияющие на формирование самооценки;

4. Проанализировать средства разрешения проблемы самооценки у младших школьников;

5. Подобрать диагностики для выявления:

а) уровня самооценки учащихся начальных классов.;

б) уровня тревожности и агрессивности учащихся начальных классов;

в) учебной мотивации учащихся начальных классов

Гипотеза: особенностями развития «Я-концепции» младших школьников является то, что ребёнок, оказавшись в новых для него социальных условия в совокупности с усложняющими видами деятельности, начинает «осознавать себя в обществе» через видение себя в других людях и установления отношений их к нему и его к ним. Одновременно ребёнок младшего школьного возраста вырабатывает свои собственные взгляды, собственное мнение, представление о ценностях путём рефлексии и самонаблюдения

Неадекватная самооценка увеличивает вероятность регрессивных проявлений и повышенной тревожности личности; может послужить препятствием для установления мотивации к учению, должного отношения к процессу обучения, а также отрицательно отразиться на взаимоотношениях в классном коллективе.

Основные методы работы:

- диагностика;

- беседа;

- наблюдение.

Глава I. Младший школьный возраст как период формирования самооценки

1.1. Психолого-педагогическая характеристика личности младшего школьника

Младший школьный возраст - один из важнейших периодов становления самооценки ребёнка. От того, как пройдёт адаптация к школьному обучению, налаживание контактов с учителем и сверстниками, во многом будет зависеть дальнейшее отношение к учебной деятельности, положение в коллективе, самоощущение ребёнка, так как в данный период формируется осознание им самого себя, своих мотивов, потребностей, возможностей в мире человеческий отношений. Именно поэтому большое значение имеет своевременная и правильно проведённая закладка основ для адекватной самооценки.

В психолого-педагогических исследованиях вопросами самооценки занимались многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи, такие, как: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.А. Залучинова, И.С. Кон, Л.Н. Корнеева, М.И. Лисина, А.И. Липкина, О.Н. Молчанова, В.В. Овсянникова А.Г. Спиркин, В.В. Столин, Р. Бёрн, У. Джеймс, С. Куперсмит, Ф. Зимбардо и другие. Как упоминалось выше, учёные подходят к изучению проблемы формирования самооценки с разных сторон. В научных трудах одной группы учёных[6] ведущая роль отводится самооценке в составе проблем явления «Я-концепции», то есть, самооценка представляет собой некий «стержень» процесса самосознания; другой группой учёных[7] самооценка рассматривается как показатель уровня развития самосознания, в процесс самопознания

В исследованиях обсуждаются, с одной стороны, проблемы связи личности и самооценки, с другой - соотношения Я-концепции, самосознания и самооценки.

Для того чтобы дать характеристику личности младшего школьника, следует определиться с тем, что же заключается в самом понятии личности.

Э. Фромм предлагает следующее определение: личность - субъект свободного, ответственного выбора, активно действующий в обществе и стремящийся к достижению целей. То есть, подразумевается, что человек должен обладать таким набором качеств, знаний и умений, чтобы организовывать свою деятельность в обществе, стремясь к планируемому (желаемому) результату и наряду с тем несущего ответственность за свои действия, соответственно, учитывая и позиции окружающих. Мы видим, что данное определение содержит в себе понятия, применимые и к требования по формированию личности младшего школьника – умение делать выбор, действовать в соответствии с ним, добиваться результата. Но, помимо умения организовать свою деятельность ребёнок должен быть в полной мере вовлечён в жизнь социума, активно взаимодействовать с педагого, сверстниками. Р. С. Немов отмечает, что, помимо развития учебной деятельности в начальных классах, у ребёнка происходит и активное развитие коммуникативной сферы, оформляются черты характера, проявляющиеся в отношениях с людьми. Этому способствует расширение сферы общения ребенка с окружающими за счет множества новых школьных друзей, взрослых — учителей. Если то, что ребенок как личность приобрёл в домашних условиях, получает в школе поддержку, то соответствующие черты характера у него закрепляются и чаще всего сохраняются в течение всей дальнейшей жизни. Если же вновь получаемый опыт общения со сверстниками, учителями, другими взрослыми не подтверждает как правильные те характерные формы поведения, которые ребенок приобрел дома, то начинается постепенная ломка характера, которая обычно сопровождается выраженными внутренними и внешними конфликтами. Происходящая при этом перестройка характера не всегда приводит к положительному результату. Чаще всего имеет место частичное изменение черт характера и компромисс между тем, к чему приучали ребенка дома, и тем, что от него требует школа.[8]

Для гармоничного, полноценного и всестороннего развития личности младшего школьника необходимо с большой ответственностью и вниманием подойти к организации его деятельности, а также к выбору её видов и форм. Следует обеспечить ребёнку комфортные и эффективные условия, способствующие достижению высоких результатов в учебной и общественной деятельности. Помимо этого, важно систематически осуществлять контроль за её протеканием и результатами.

Младший школьный возраст включает в себя период жизни ребёнка от шести до одиннадцати лет, а так же определяет новым (и переломным) этапом - началом школьного обучения и воспитания, что оказывает существенное влияние на дальнейшее его пребывание в образовательном учреждении. За 4(5) лет обучения ребёнка в начальной школе происходит всесторонне и интенсивное развитие ребёнка. Младший школьник постоянно и стремительно развивается не только в социально-личностном плане (понимание и признание своей новой социальной роли, восприятие себя как участника образовательного процесса и коллектива), - значительные преобразования происходят и в биологическом плане: в детском организме наблюдаются изменения в центральной и вегетативной нервных системах, костной и мышечной системах, деятельности внутренних органов. Отметим, что одной из основных особенностей младших школьников является повышенная эмоциональная возбудимость и восприимчивость, что происходит вследствие возрастания подвижности нервных процессов. Подобная особенность для учителя имеет свои «плюсы» и «минусы»: с одной стороны, чувствительность, свойственная детям данного возраста даёт возможность в процессе обучения апеллировать к таким особенностям, как эмпатия и рефлексия, но, с другой стороны, обострённое восприятие слов и действий окружающих может быть не всегда спокойно пережито ребёнком; в процессе учебной деятельности ребёнок может испытывать страх неудачи, неуверенность в своих силах, испытывать сильное волнение вследствие опасения не справиться с задание. При систематических переживаниях подобного рода школьник может ощущает угрозу своему статусу в классе, семье, бояться выглядеть несостоятельным в глазах значимых взрослых. Но, по сравнению с реакциями на многие раздражители детей дошкольного возраста, реакции младших школьников, хотя и имеют ярко окрашенный эмоциональный характер, всё же во многом подвластны волевым усилиям со стороны ребёнка, что отмечает в своих исследования советский психолог

Л. И. Божович, занимавшаяся изучением проблем формирования личности ребёнка[9]. Поэтому одной из основных задач учителя в социально-личностном обучении является поддержка и укрепление механизмов волевого воздействия ребёнка на свои эмоции, а также способствование формированию у ребёнка адекватной самооценки.

1.2. Особенности самооценки младшего школьника

Рассмотрим подробнее, в чём же заключается сущность и функции самооценки. Самооценка представляет собой отношение человека к себе, выработанное им вследствие получения знаний о самом себе, приобретённых, в свою очередь, в результате наблюдений за реакцией на различные свои действиях, высказывания; понимание собственных умений, поступков, качеств, мотивов и целей своего поведения, их осознание, оценочное к ним отношение. Самооценка предполагает умение человека оценить свои силы и возможности, планы, соотнести их с внешними условиями, требованиями окружающей среды, а также умение самостоятельно ставить перед собой цель. Все эти качества имеют большое значение при формировании цельное и гармонично развитой личности.

Следует указать, что на развитие самооценки большое влияние оказывает оценка окружающими людьми, а, в случае ребёнка, в первую очередь, оценка значимых взрослых и сверстников, результатов поведения и деятельности человека, его реакций на раздражители, а, значит, и качеств, присущих его личности. Л.И Божович поясняет, что общественная оценка имеет двоякое значение в процессе формирования самосознания школьника: оценка окружающих зависит от того, насколько поведение человека отвечает общественным нормам и требованиям, соответственно, получая от людей «обратную связь» в виде оценки его взаимоотношений с окружающей средой, человек становится обладателем информации, влияющей на дальнейшее его поведение, отношение к себе, эмоциональное благополучие. Вместе с тем, общественная оценка способствует выделению человеком тех или иных качеств и конкретных видов поведения, деятельности и восприятию их как предмета сознания оценки самого человека.[10] В свою очередь, Б.Г. Ананьев отмечал, что важнейшее значение в образовании мыслей о себе имеет жизнь в коллективе и правильное развитие оценочных отношений, формирующих самооценку.[11]

Поскольку самооценка

является оценкой личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места

среди других людей, она имеет большое влияние на поведение человека в обществе,

его реакции, действиях. Соответственно, от того поведения в обществе, которое

позволяет и диктует человеку его самооценка, во многом зависит мнение о нём

окружающих, и, следовательно отношение к человеку. Самооценка влияет на

требовательность человека к себе, отношение к собственным успехам и неудачам.

Следовательно, от той степени критичности к своим поступкам, с которой человек

судит свои действия, в свою очередь, зависит эффективность деятельности,

которой он занят и дальнейшее развитие личности. Основу самооценки составляет

принятая человеком система ценностей.

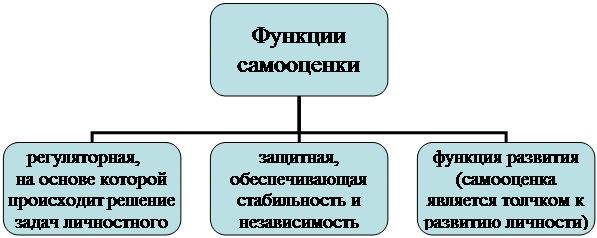

Схема 1.

В научных исследованиях автора монографии ««Проблема самосознания в психологии» И.И. Чесноковой (1978), в научных трудах доктора психологических наук В.В. Столина (1983) и многих других авторов самооценка рассматривается как центральное звено сферы самосознания личности, выполняющее, в первую очередь, регуляторные функции в поведении человека. А. В. Захарова, советский психолог, сотрудник лаборатории младшего школьника, чьей областью научных интересов были психологические особенности и условия формирования учебной деятельности, в частности, действие оценки, писала, что самооценка является «центральным, ядерным образованием личности, через призму которого, преломляются и опосредуются все линии психического развития ребенка, в том числе, становление его личности и индивидуальности».[12]

Современный автор, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры общей психологии, д.п.н. Л.В. Бороздина уточняет, что самооценка представляет собой личностное суждение о собственной ценности, а также отражает степень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения к тому, что входит в сферу Я. [13]

Рассмотрев взгляд на проблему самооценки отечественных учёных, мы можем заключить, что в их понимании самооценка является результатом развития отношения индивида к самому себе и работы самопознания.

Обратив свой взор на труды зарубежных учёных-исследователей, занимавшихся изучением развития самооценки, мы, с целью уточнения взглядов иностранных психологов и педагогов на данную проблему, приведём мнения ведущих специалистов, таких, У. Джеймс, А. Маслоу, , С. Куперсмит, М.Розенберг.

У. Джеймс, впервые упомянувший в психологической литературе понятие самооценки, различает два её вида, называемые им самодовольством и недовольством собой. У. Джеймс поясняет, что самодовольство вмещает в себя такие чувства, как гордость, высокомерие, самопочитание, заносчивость, тщеславие, а недовольство собой – скромность, униженность, смущение, неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, сознание собственного позора[14]. В признанной классической концепции У. Джеймса в основу понятия самооценки положено представление об актуализации идеального Я, определяемого математическим соотношением реальных достижений человека к его притязаниям. Соответственно, достигший в реальности характеристик, определяющих для него идеальный образ Я, должен иметь высокую самооценку, но если человек ощущает разрыв между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, с большой долей вероятности, будет низкой.[15]

А. Маслоу, американский психолог, основатель гуманистической психологии, в свою очередь, уточняет, что самооценка лишь тогда будет устойчивой и здоровой, когда она основана на реальных способностях, знаниях и умениях человека[16]

Доктор С. Куперсмит, психолог из Калифорнийского университета, разработавший различные методики измерения самооценки, в том числе, опросник по определению уровня самооценки у детей и подростов, пишет, что под самооценкой следует понимать присущее индивиду чувство собственной ценности, которое для других людей проявляется в тех или иных реакциях[17]

Р. Бёрн, американский психолог, автор концепции трансакционного и сценарного анализа считает, что самооценка входит в состав Я-концепции - совокупности всех представлений индивида о себе, сопряжённых с их оценкой.[18]

Изучив взгляд зарубежных учёных на проблемы самооценки, мы можем сделать вывод: многих из психологов рассматривают самооценку в структуре "Я-концепции", воспринимая её в качестве механизма, обеспечивающего согласованность требований индивида к себе с внешними условиями.

В начале параграфа были указаны функции, выполняемые самооценкой. Для более полного представления о них приведём здесь расширенный перечень функций, предложенный Н.И. Сарджвеладзе, доктором психологических наук, профессором Тбилисского государственного университета, включающий в себя шесть функций:

- функция "зеркала" (отображения себя), заключающаяся в отражении человеком сознания окружающих, переносе своего "отражения" вовнутрь;

- функция самовыражения и самореализации;

- функция саморегуляции и самоконтроля. Только при условии обладания сложившимися представлениями о себе, при отношении к себе определённым образом личность способна регулировать и контролировать свою деятельность;

- функция сохранения внутренней стабильности "Я" (внутренняя согласованности)

- функция интракоммуникации.

( для самой себя личность выступает в роли социума, взаимодействуя с самой собой и вступая в "диалог");

- функция психологической защиты[19]

Для дальнейшего рассмотрения явления самооценки нам нужно иметь представление об уровнях самооценки. Самооценка является важнейшим средством для самоанализа, саморегуляции и самоконтроля. Одним из основных параметров самооценки выступает осознание своей значимости для окружающих. У. Джеймс считал, что это осознание связано с самоуважением, которое имеет большое значение для развития личности.

В современной психологической науке принято подразделять самооценку адекватную и неадекватную, в свою очередь, делящуюся на завышенную и заниженную. У обладающего адекватной самооценкой человека мнение о себе самом совпадает с тем, каким он в действительности и является. При неадекватной самооценке наблюдается расхождение представляемого о себе с имеющим место в быть в реальности. Предположить, какой самооценкой обладает ребёнок мы можем не только по тому, как он оценивает себя, но и по тому, какие оценки выносит он другим детям. Например, ребёнок с заниженной самооценкой часто оценивает достижения других детей выше, чем оно есть на самом деле, ребёнок с завышенной не всегда даёт высокую оценку себе, он может просто занижать или отрицать достижения других.

Также самооценка может быть устойчивой и неустойчивой. На устойчивую мы не можем оказать влияния, действенно изменить и скорректировать её, неустойчивая же, в большинстве случаев свойственная детям младшего школьного возраста, практически всегда хорошо поддаётся влиянию и коррекции. Помимо этого самооценка может быть как абсолютной, так и относительной. Под абсолютной мы будем понимать такую самооценку, которая вырабатывается у человека без учёта мнений окружающих, под относительной же подразумевать самооценку, представляющую собой сочетание оценки собственной и мнения социума.

Д.Б. Эльконин рассматривает организованную учебную деятельность как ведущую форму деятельности младшего школьника. Соответственно, в процессе учебной деятельности, во взаимодействии со сверстниками существенно увеличивается объём оцениваемых качеств, необходимых для участия ребёнка в данных моментах. На формирование самооценки ученика большое влияние оказывает оценочное воздействие учителя, стиль преподавания педагога, его отношение к неудачам и успехам учеников и многое другое. Разумеется, задачей учителя, в числе прочего, является установление у детей адекватной самооценки. Только осознаний своих способностей и умений, успешное выполнение учебных задач способствует становлению чувства компетентности. Далее мы подробнее рассмотрим меры, которые следует принимать учителю для формирования у учеников адекватной самооценки, но прежде приведём характеристики адекватной и неадекватной самооценки (см. табл. 1)

Таблица

1.

Сравнительная таблица психологических особенностей детей

с адекватной и неадекватной самооценкой*

|

Психологический портрет ребёнка с адекватной самооценкой |

Психологический портрет ребёнка с неадекватной самооценкой |

|

|

- ощущает собственную важность и нужность. - создаёт вокруг себя атмосферу честности, ответственности, благополучности, сопереживания - доверяет себе, но способен просить о помощи. - уважает окружающих, их взгляды, мнение - не стремится к избеганию трудностей - готов принять собственную неудачу - воспринимает сложности как временные. - общая манера поведения и речи, мимика, движения в целом отражают удовольствие от жизни. - легко, прямо и честно говорит о своих достоинствах и недостатках. - испытывает комфорт, говоря и выслушивая комплименты, выражение симпатии и одобрения. - открыт для критики, спокойно к ней относится, признаёт свои ошибки. - понимает и воспринимает юмор - не испытывает страха перед новым. - стремится и умеет исправлять свои ошибки. - умеет постоять за себя - умеет отвечать за себя. |

с заниженной |

с завышенной |

|

- избегает выполнения задания/решения проблемы, не предпринимая попыток; боится неудачи, ощущает беспомощность - вскоре после начала выполнения задания или игры выходит из нее, отказываясь от завершения выполнения при появлении первых признаков вероятной неудачи. -предчувствуя проигрыш/неудачу, пытается действовать с помощью хитрости, обмана - имеет признаки регресса, ведёт себя не соответственно возрасту. Подобное поведение вызывает у сверстников желание дразнить и издеваться над ребенком — тем самым к уже нанесенному урону добавляется еще и чувство обиды и оскорбления. - пытается руководить, выдавать распоряжения/проявляет упрямство - старается скрыть чувство несостоятельности, крушения надежд и собственной неспособности справиться с поставленными задачами. - находит себе оправдания («Учительница глупая»), либо преуменьшает важность событий («Мне всё равно не очень понравилась эта игра») - попытки переложить вину на других людей/ внешние силы. - не стремится к получению высоких оценок, участию в деятельности - избегает общения с людьми - происходят частые смены настроения: демонстрирует уныние, разочарование, плачет, у него случаются вспышки ярости, либо же, напротив, ребенок чрезмерно тихий. - критикует себя, например: «Я никогда не делаю ничего так, как надо», «Меня никто не любит», «Я неприятен окружающим», «Я виноват во всём», «Все умнее, чем я». - не способен принять ни критику, ни похвалу. - повышенная обеспокоенность мнением других о себе, ранимость - подверженность негативному влиянию сверстников - непостоянство в поведении, реакциях на повседневные обстоятельства - объяснение успеха случайностью, обстоятельствами, неподвластными его собственному контролю - неверие в собственные силы и успех |

- выбирает задачи, которые ему явно не по силам. После неуспеха настаивает на своём/ переключается на самую легкую задачу, движимый мотивом престижности. - часто расхваливает себя - охотно критикует действия окружающих - уверен в своей правоте несмотря ни на что - не интересуется и не принимает во внимание мнение других о себе - успехи объясняет собственными способностями, неудачи - это случайным стечением обстоятельств /предвзятым отношением окружающих - умеет самоутвердиться за чужой счет. - подчёркивает свои достоинства перед тем, кого оценивает ниже себя. -демонстрирует заносчивость и неуместную амбициозность. - не замечает собственных недостатков |

|

* Таблица составлена с использованием материалов из сборника «Как повысить самооценку ребёнка» Агафонова А.А., под ред. Н. И. Ройтман, 2013 г.

Имея представление об общих определениях самооценки, перейдём к рассмотрению особенностей непосредственно самооценки младших школьников. Следует отметить, что самооценка в зависимости от своей формы (адекватная, завышенная, заниженная) может стимулировать или, наоборот, подавлять активность человека. Неадекватная, заниженная самооценка заставляет человека сомневаться в своих силах, ограничивать возможности, ограничивает жизненные перспективы человека. Такая самооценка может сопровождаться тяжелыми эмоциональными срывами, внутренним конфликтом и т.д. Заниженная самооценка наносит ущерб и обществу, так как человек не в полной мере реализует свои силы и возможности, трудится не с полной отдачей.

Как указывалось ранее, поступление в школу вносит существенные изменения в жизнь ребёнка: изменение привычного уклада жизни, приобретение нового социального положение в коллективе и семье. Ведущей деятельностью вместо игры становится учение, появляется новые обязанности, увеличивается число требований к поведению, что вызывает у ребёнка повышенное психологическое напряжение, связанное с самоорганизацией своей деятельности, дисциплиной, волевыми усилиями. ребёнка.

Правильное отношение к процессу учения – как к труду, формируется не сразу и требует от ребёнка значительных усилий: «включённости» в процесс, повышенного внимания, задействования силы воли, интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребёнок не привык к подобным условиям или тяжело адаптируется – задача учителя помочь ему избежать отрицательного отношения к учению, которое может возникнуть от неудач и разочарования, постигших ребёнка в самом начале учебной деятельности.

Учителю следует увлечь ребёнка, показать ему, что учение – труд, требующий прикладывания усилий, но дающий взамен возможность приобретения новых знаний, умений, навыков; и, разумеется, самой организацией учебного процесса подкреплять эти слова.

В начале обучения ребёнок может показывать хорошие результаты в надежде вызвать одобрения учителя, семьи, сверстников. И только после того, как школьник начнёт проявлять интерес к результатам своей учебной деятельности можно говорить о формировании него мотивов учения, связанных с истинно ответственным отношением к учению. Условием для формирования такого интереса служит переживание учащимся чувства удовлетворения от результатов своего труда и одобрением педагога, отмечающего даже небольшие успехи своего ученика.

Учитель должен вызывать у детей уважение, авторитет педагога иметь большое значение. Только учитель, вызывающий у учеников подобные чувства может в полной мере повлиять на их личность.

В период поступления в школу у ребёнка продолжает формироваться его представление о самом себе, своих возможностях, качествах и своём месте среди других людей, то есть, его самооценка, в связи перед педагогом стоит важная и ответственная задач – помочь ребёнку научиться адекватно воспринимать и оценивать себя и окружающих.

Кратко перечислим факторы, влияющие на формирование самооценки ребенка[20]:

- оценка ребёнка родителями

(подразумевается признание способностей и достижений ребёнка; уважение его взглядов и интересов, признание его самоценности как личности; прямое оценивание поступков и личностных качеств ребёнка по шкале, выражающееся в словесном одобрени ии критике)

- собственная самооценка ближайших взрослых

(ориентация в уровне притязаний и степени требовательности к себе на самооценку значимых взрослых)

- оценка сверстниками

(влияние на устойчивость самооценки и проверка самодостаточности личности ребёнка)

- успешность выполняемых действий

(соответствие учебных и бытовых задач возможностям ребёнка;

сочетание достижений и успешно пережитых неудач для формирования способности адекватно оценивать свои возможности)

- интенсивность интимно-личностного общения

(наличие фактов положительно окрашенного общения со значимыми взрослыми, сверстниками, «поглаживаний», по выражению психолога Э. Бёрна

- направленность личности

(соблюдение баланса между социальной и индивидуалистической направленностью личности – соответствие нормам общества при сохранении собственного (автономного) развития)

Глава II. Роль педагога в формировании самооценки у младших школьников

Поскольку в период школьного обучения происходит активное эмоциональное, социальное и психическое становление личности, ок педагогу, обеспечивающее это становление предъявляются определённые требования.

Большую часть времени младший школьник проводит в учебной деятельности, соответственно, мощным фактором воздействия на самооценку ребёнка является оценка учителя. Причём, в понимании ребёнка, оценка результатов его труда одновременно является и оценкой его личности, личность, возможностей, а также определением места среди остальных учащихся. Ориентируясь на оценки учителя, дети самостоятельно распределяют одноклассников на неуспевающих и отличников, хорошистов, отмечают старательны и незаинтересованных, дисциплинированных и выбивающихся из их числа.

Следует особенно отметить тот факт, что, зачастую при организации учебного процесса педагог соотносит достижения учеников с их интеллектуальными способностями, не учитывая собственное мнение ребёнка об уровне реализации своих возможностей учебных ситуациях. Учителю надлежит принимать во внимание, что большая или меньшая уверенность ученика в своих силах, осознание результата деятельности как успеха или неудачи, отношение к ошибкам существенно влияет на возникновение у ребёнка желания активно участвовать в процессе учения, на выбор способов решения учебных задач.

2.1. Диагностика самооценки, уровня тревожности и мотивации к учебной деятельности младших школьников

Несмотря на высокий, во многих случаях, уровень компетентности педагога в вопросах истолкования поведенческих мотивов младших школьников умение наблюдать и анализировать те или иные действия детей, для более точного и полного понимания их отношения к учебной деятельности, взаимодействия с учителем, сверстниками, дальнейшей эффективной работы с классов необходимо проведение диагностики самооценки учащихся.

Рассмотрим основные методики, применяемые для измерения уровня самооценки и мотивации учения:

Методика Дембо-Рубинштейн

Представляет собой психодиагностики, направленный на изучение самооценки испытуемого. Метод был разработан американским психологом, профессором, занимавшейся вопросами восприятия и толкования поведенческих мотивов, Т. В. Дембо в 1962 году и позднее дополнен советским психологом С. Я. Рубинштейн.

Изначально тест был разработан с целью изучения представлений людей о счастье. С. Я. Рубинштейн во многом изменила и расширила методику, спроецировав её на изучение самооценки.

Методика проводится в форме свободной беседы с последующим экспериментальным этапом, предполагаемым размещения испытуемым

отметок на шкалах здоровья, ума, характер и и т.д. Методика имеет две

модификации, нас интересует модификация, предложенная д.п.н.,

профессором кафедры возрастной психологии МГППУ А.М. Прихожан,

так как ею были введены, кроме стандартных шкал здоровья

ума/способностей, характера, такие показательные для учителя шкалы, как авторитет у сверстников, умение собственноручно создавать предметы, внешность, уверенность в себе и т.д.

Для диагностики самооценки дошкольников и первоклассников методика была адаптирована психологом В.Г. Щур (сокращено количество блоков и вопросов на карточках), изменённый вариант получила название «Лесенка» и по-прежнему была направлена на выявление самооценки ребёнка и его устойчивости в социальной среде.

Подробнее методика проведения диагностики изложена в приложении 1.

Методика определения уровня школьной тревожности А. Филлипса

Представляет собойопросник, составленный американским детским психологом А. Филлипсом; позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями школьной жизни. Проводится фронтально. Содержание опросника и «ключи» к нему расположены в приложении 2.

Методика диагностики мотивации учения "Неоконченные предложения" М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова

Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся индивидуально. Методика представляет собой перечень неоконченных предложения, к которым ребёнок должен не задумываясь, придумать продолжение.

Пример:

1. Я думаю, что хороший ученик - это тот, кто...

2. Я думаю, что плохой ученик - это тот, кто...

3. Больше всего я люблю, когда учитель...

4. Больше всего я не люблю, когда учитель...

5. Больше всего мне школа нравится за то, что...

6. Я не люблю школу за то, что...

7. Мне радостно, когда в школе...

8. Я боюсь, когда в школе...

9. Я хотел бы, чтобы в школе...

10. Я не хотел бы, чтобы в школе...

11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе...

12. Если я невнимателен на уроке, я...

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я...

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего задания, я...

15. Я всегда могу проверить, правильно ли я...

16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я...

17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я...

18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я...

19. Мне всегда интересно, когда на уроках...

20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках...

21. Если нам не задают домашнего задания, я...

22. Если я не знаю, как решить задачу, я...

23. Если я не знаю, как написать слово, я...

24. Я лучше понимаю, когда на уроке...

25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда...

Получив ответы испытуемого, педагог проводит обработку и анализ результатов. Изначально каждое окончание предложения оценивается с точки зрения выражения школьником положительного или отрицательного отношения к одному из четырёх показателей мотивации учения (1 - вид личностно значимые деятельности учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 - личностно значимые для ученика субъекты (учитель, одноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося к учению); 3 - знак отношения учащегося к учению (положительное, отрицательное, нейтральное), соотношение социальных и познавательных мотивов учения в иерархии; 4 - отношение учащегося к конкретным учебным предметам и их содержанию).

Если окончание предложения не содержит выраженного

эмоционального отношения к показателям мотивации учения, то оно не

учитывается при анализе.

Далее подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных

оценок данного показателя мотивации учения. Они сравниваются между

собой, и делается окончательный вывод по данному показателю.

2.2.Практические рекомендации педагогу по формированию адекватной самооценки и развитию самоконтроля у учащихся начальных классов

Одной из основных задач учителя является проверка и оценка достижений учащихся. Система контроля и оценивания учебной деятельности включает в себя проверку степени усвоения ЗУН по учебным дисциплинам, а также развитие умений по самопроверке и самоконтролю, формирование критической оценки своих действий, поиску ошибок, их ликвидации и исправлению.

Приведём примеры приёмов осуществления актов самооценки и самоконтроля, воспользовавшись разработками педагога М.Г. Ермолевой, автора методического пособия по составлению урока: [21]

1) Словесные приемы

а) Для развития самооценки и самоконтроля в конце уроков задаются следующие вопросы:

– Что ты узнал на уроке?

– Чему научился?

– За что себя можешь похвалить?

– Над чем еще надо поработать?

– Какие задания тебе понравились?

– Какие задания показались трудными?

– Достиг ли ты поставленную в начале урока цель?

б) использование наглядных пособий, помогающих в оценивании своих достижений

Сегодня на уроке я …

Мне удалось…

Я могу похвалить…

Я недостаточно…

Я старался…

2) Использование графиков

3) Рисунки

Изображение детьми степени удовлетворённости выполненной работой.

Анализируется в соответствиями критериям анализа детского рисунка

(цвет, расположение, последовательность изображения и т.д.)

4) Символы

В первую очередь, актуален для первоклассников.

В 2, 3, 4 классах как сопутствующий наравне с другими приемами.

5) Личный дневник школьника

Используется для фиксирования поставленных целей, успешности их достижения, самооценки учебной деятельности, анализа неудач и достижений, планирования.

При регулярной работе над дневником к 4-ому классу у большинства учеников формируется субъективность учебной деятельности, наиболее отчётливо проявляющаяся проявляется в развитии, как учебно-познавательного интереса, целеполагания, оценки.

6) «Портфель ученика»

Представляет собой портфолио творческих работ учащегося.

В конце 4-го класса проводится совместный осмотр и анализ работ, прослеживается динамика развития, выявляются причины неудач, определяется цель учебной деятельности в 5-ом классе.

Проведение итого классного часа с обсуждением и выводами на тему.

7) Анализ работы за четверть, за год, за период обучения.

В конце четверти в 3-4-х классах каждым учеником проводится самоанализ учебной деятельности. Для этого используют следующие вопросы:

– Что удалось в этой четверти?

– По каким предметам результаты получились лучше?

– Что не получилось? В чем причина?

– Какую цель поставишь в следующей четверти?

В конце года также проводится самоанализ своей работы. Для этого можно использовать следующие вопросы:

– Какими результатами первой четверти можешь гордиться?

– Над чем еще необходимо поработать?

– По каким предметам возникали затруднения? В чем причина?

– Какую цель поставишь на следующую четверть?

8) Таблицы

Наиболее эффективен при использовании в 4-ом классе.

Используется при групповой форме обучения.

Заключается в оценке детьми работы групп, подгрупп с последующим анализом.

Для эффективного развития самооценки следует руководствоваться следующими правилами:

1. Совместная разработка учителем и учениками четких эталонов оценивания для каждого конкретного случая;

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся для анализа собственных результатов;

3. Обеспечение ситуации самостоятельного свободного эталонного оценивания учащимися своих результатов;

4. Сопоставление и выводы об эффективности работы;

5. Составление учениками собственной программы деятельности на следующий этап обучения с учетом полученных результатов.

Заключение

Адекватная самооценка является важным условием для гармоничного формирования личности. Развитие у учащихся правильного восприятия себя и оценки своих действий, самоорганизации, самоконтроля, целеполагания является одной из приоритетных задач педагога в процессе ведения учебной деятельности.

Выдающийся отечественный психолог М.И. Лисина подчёркивает, что особенно важно уделять пристальное внимание уделять формированию самооценки в младшем школьном возрасте.

Для повышения самооценки ребёнка учителю следует научить его умению учиться, понимать учебные задачи, находить пути их решениях. Помимо этого следует учить ребёнка контролировать выполнение учебной заданчи, оценивать результат. Но все эти действия будут эффективны только при условии представления учителем идеи учения как прохождения увлекательного пути навстречу новых знаниям и умениям, подкреплённого особой организацией учебного процесса.

Таким образом, мы приходим к такому выводу, что, при организации учебной деятельности учителю следует сознательно и целенаправленно заниматься формированием самооценки учащихся.

.

Список литературы

1. Ананьев Б.Г. Развитие детей в процессе начального обучения и воспитания // Проблемы обучения и воспитания в начальной школе. М., УЧПЕДГИЗ, 1960. №5. С.25-29

2. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки // Избранные психологические труды. Том 2. М., Педагогика, 1980. С. 287.

3. Андрущенко Т.Ю. Психологические условия формирования самооценки в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии. - 1978. - № 4

4. Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки // Вопросы психологии. 2001. №4. С. 31-38.

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008

6. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.2 /Выготский Л.С. М., 1982. С. 184

7. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребёнка. СПб, 2004.

С. 152-168

8. Залевский Ф.С. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников.// Завуч начальной школы. - 2009, №1 - с. 70.

9. Захарова А.В. Исследование самооценки младшего школьника // Вопросы психологии. - 1980. - № 4. - С. 24

10. Захарова А.В., Боцманова М.Э. Как формировать самооценку школьника // Начальная школа. 1992. №3. С. 58-65.

11. Колеченко А.К. Психология и технологии воспитания. СПб, 2006

12. Кочетов А.И. Организация самовоспитания школьников/Кочетов А.И. Минск, 1990. С. 49.

13. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Психология развития и возрастная психология. М., 2013. С. 237-246

14. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975

15. Липкина А.И. Самооценка школьника/Липкина А.И. М., 1979. С. 58, 125, 167

16. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка/под ред. Рузской А.Г. М., 1997.

17. Немов Р.С. Психология, кн.1. М., 2003

18. Новиков А.М. Контроль, оценка, рефлексия./Новиков А.М. Школьные технологии. 2008. №1. С. 145, 146.

19. Олийных Л. Как помочь школьнику повысить самооценку/Олийных Л. - Воспитание школьников. 2007. №1. С. 29.

20. Пирогов Н.М. Организация учебного процесса.// Директор школы. - 2006, №. С. 57

21. Реан А.А, Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика, СПб, 2010

22. Смирнова Е. О. Детская психология, М., 2008

23. Тихомирова Е.И. Социальная педагогика. Самореализация школьников в коллективе. М., 2008

24.Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf

25.Фомина Л.Ю. Что влияет формирование самооценки младших

школьников // Начальная школа. - 2003. - №10. - С. 99-102.

26. Эльконин Д.Б. Детская психология/Эльконин Д.Б. М., 1960. С. 86.

[1] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975

[2] Вопросом занимались такие психологи и педагоги как Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.С.Рубинштейн, М.Н.Скаткин

[3] Труды А.И.Липкиной, Е.И.Савонько, Е.А.Серебряковой, В.А.Горбачевой. Л.С.Выготского

[4] Липкина А.И. Самооценка школьника. М., 1976. С. 7–9.

[5] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, с.5

(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357)

[6] Исследования А. Батурина, Л.И. Божович, О.Н. Молчанова, А.Г. Спиркина, В.В. Столина

[7] Работы Б.Г. Ананьева, И.С. Кон, В.Н. Куницыной

[8] Немов Р.С. Психология, кн.1. М., 2003

[9] Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968

[10] Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна . Воронеж, 2001

[11] Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л; 1978.

[12] Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993. - С. 41

[13] Бороздина Л. В. Сущность самооценки и ее соотношение с Я-концепцией // Вестник Московского университета. Серия 14. 2011. №1.

[14] Джеймс У. Психология. М., 2011 г.

[15] Там же.

[16] Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 2016

[17] Куперсмит С. Предпосылки самооценки. 1967.

[18] Бёрн Э.Трансакционный анализ и психотерапия. М., 1992

[19] Н.И.Сарджвеладзе. Личность и её взаимодействие с социальной средой. Тбилиси, 1989

[20] Перечень составлен с использованием материалов из сборника «Как повысить самооценку ребёнка» Агафоновой А.А., под ред. Н. И. Ройтман, 2013 г

[21] Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности. СПб, 2011

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)