Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Березниковский филиал

(БФ ПНИПУ)

Реферат

по дисциплине «Экология»

на тему

«Формирование и разрушение озонового экрана, физический смысл образования озоновых дыр, методы борьбы с истощением озона»

Выполнил: студент группы ИВТ-09д ______________ Малинин А.Н.

Проверил: старший преподаватель _______________ Морозова О.В.

Оценка «___________________»

Дата проверки «____» _________ 20__ г.

Березники, 2012

Содержание

Введение. 3

1. Формирование и разрушение озонового экрана. 4

1.1 Природа озонового экрана. 4

1.2 Разрушение озонового слоя. 5

1.3 Причины разрушения озонового слоя. 6

2. Физический смысл образования озоновых дыр. 8

3. Методы борьбы с истощением запасов озона. 11

Заключение. 12

Список литературы.. 14

Введение

Озон, находящийся на высоте около 25 км от земной поверхности, пребывает в состоянии динамического равновесия. Он представляет собой слой повышенной концентрации толщиной около 3 мм. Стратосферный озон поглощает жесткую ультрафиолетовую радиацию солнца и этим защищает все живое на Земле. Озон также поглощает инфракрасное излучение Земли и является одним из обязательных условий сохранения жизни на нашей планете.

XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и отражаются на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и настолько широко распространена, что возникают глобальные экологические проблемы.

В результате многих внешних воздействий озоновый слой начинает истончаться по сравнению со своим естественным состоянием, а при некоторых условиях над определенными территориями и вовсе исчезать – появляются озоновые дыры, чреватые необратимыми последствиями. Сначала они наблюдались ближе к южному полюсу Земли, но недавно были замечены и над азиатской частью России. Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи и ряд других тяжёлых болезней. Также от повышенного уровня излучения страдают растения и животные.

Хотя человечеством были приняты различные меры по восстановлению озонового слоя (например, многие промышленные предприятия пошли на дополнительные затраты для установки различных фильтров для уменьшения вредных выбросов в атмосферу). Этот сложный процесс займёт несколько десятилетий. Прежде всего, это обусловлено огромным объёмом уже накопленных в атмосфере веществ, способствующих его разрушению.

1. Формирование и разрушение озонового экрана

1.1 Природа озонового экрана

Наряду с видимым светом солнце излучает ультрафиолетовые волны. Ультрафиолетовое излучение похоже на световое, но длина его волн несколько короче, чем у фиолетовых волн. Хотя ультрафиолетовые лучи невидимы, они обладают большей энергией, чем видимые. Проникая сквозь атмосферу и поглощаясь тканями живых организмов, они разрушают молекулы белков и ДНК. Именно это происходит, когда мы загораем. Если бы всё ультрафиолетовое излучение, попадающее на верхние слои атмосферы, достигало поверхности Земли, то вряд ли на ней сохранилась бы жизнь. Даже небольшая, доступная нам часть этого количества (менее 1%) вызывает загар и ежегодно 200000-600000 случаев рака кожи в США.

Мы защищены от агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения, так как большая его часть (свыше 99%) поглощается слоем озона в стратосфере. Этот слой обычно называют озоновым экраном. Однако некоторые антропогенные вещества, в частности парниковые газы, его разрушают.

При поглощении ультрафиолета в атмосфере образуется своего рода смесь, в которой преобладают свободные электроны, нейтральные атомы кислорода, положительные ионы молекул кислорода. При их взаимодействии и образуется озон. Взаимодействие ультрафиолетового излучения с кислородом происходит по всей высоте атмосферы - есть сведения, что в мезосфере, на высоте от 50 до 80 километров, уже наблюдается процесс образования озона, который продолжается в стратосфере (от 15 до 50 км) и в тропосфере (до 15 км). Вместе с тем верхние слои атмосферы, в частности мезосфера, подвержены такому сильному воздействию коротковолнового ультрафиолета, что ионизуются и распадаются молекулы всех составляющих атмосферу газов. Не может не разлагаться и только что образовавшийся там озон, тем более, что для этого требуется почти такая же энергия, как и для молекул кислорода. Тем не менее, разрушается он не полностью - часть озона, который в 1,62 раза тяжелей воздуха, опускается в нижние слои атмосферы до высоты 20-25 километров, где плотность атмосферы позволяет ему находиться в равновесном состоянии. Там молекулы озона создают слой повышенной концентрации, то есть озоновый слой.

Слой озона удивительно тонок. Если этот газ сосредоточить у поверхности Земли, то он образовал бы пленку лишь в 2-4 мм толщиной (минимум - в районе экватора, максимум - у полюсов). Однако и эта пленка надежно защищает нас, почти полностью поглощая опасные ультрафиолетовые лучи. Без нее жизнь сохранилась бы лишь в глубинах вод (глубже 10 м) и в тех слоях почвы, куда не проникает солнечная радиация. Более того, если бы не озоновый слой, то жизнь не смогла бы вообще выбраться из океанов и высокоразвитые формы жизни типа млекопитающих, включая человека, не возникли бы.

Озон поглощает некоторую часть инфракрасного излучения Земли. Благодаря этому он задерживает около 20% излучения Земли, повышая отепляющее действие атмосферы.

Озон, также, регулирует жесткость космического излучения. Если этот газ хотя бы частично уничтожается, то, естественно жесткость излучения резко возрастает, а, следовательно, происходят реальные изменения растительного и животного мира. По мнению врачей, каждый потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тысяч дополнительных случаев слепоты из-за катаракты, на 2,6 процента увеличивается количество раковых заболеваний кожи, значительно возрастает число болезней, вызванных ослаблением иммунной системы человека. Наибольшему риску подвержены жители северного полушария со светлой кожей. Но страдают не только люди. Ультрафиолетовое излучение, к примеру, крайне вредно для планктона, мальков, креветок, крабов, водорослей, обитающих на поверхности океана.

1.2 Разрушение озонового слоя

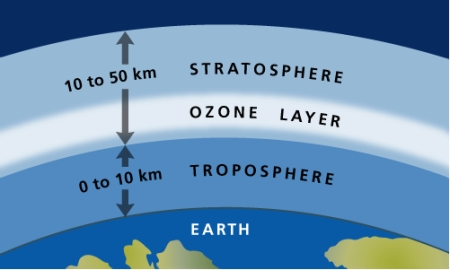

Озон в стратосфере (см. рис.1) - это продукт воздействия самого ультрафиолета на молекулы кислорода. В результате некоторые из них распадаются на свободные атомы, а те в свою очередь могут присоединяться к другим молекулам кислорода с образованием озона. Однако весь кислород не превращается в озон, так как свободные атомы кислорода, реагируя с молекулами озона, дают две молекулы О2.

Рис. 1. Озоновый слой в стратосфере

Разрушение озонового слоя - это разделение молекул озона, которое вызывают встречаемые в стратосфере вещества, разрушающие озоновый слой, возникающие в результате природных процессов (например, извержения вулканов) или высвобожденные в результате деятельности человека и содержащие хлор или бром, а также метан или оксид азота.

Самые существенные этапы разрушения озонового слоя:

1) Эмиссии. В результате деятельности человека, а также в результате природных процессов на Земле высвобождаются газы, содержащие галогены (бром и хлор), т.е. вещества, разрушающие озоновый слой.

2) Аккумулирование. Эмитированные газы, содержащие галогены, накапливаются в нижних атмосферных слоях, и под воздействием ветра, а также потоков воздуха перемещаются в регионы, которые не находятся в прямой близости с источниками такой эмиссии газов.

3) Перемещение. Аккумулированные газы, содержащие галогены, с помощью потоков воздуха перемещаются в стратосферу.

4) Преобразование. Большая часть газов, содержащих галогены, под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца в стратосфере преобразуется в легко реагирующие галогенные газы, в результате чего в полярных регионах Земного шара разрушение озонового слоя происходит сравнительно активнее.

5) Химические реакции. Легко реагирующие галогенные газы вызывают разрушение озона стратосферы; фактор, способствующий реакциям - полярные стратосферные облака.

6) Удаление. Под воздействием воздушных потоков легко реагирующие галогенные газы возвращаются в тропосферу, где из-за присутствующей в облаках влажности и дождей разделяются, и таким образом из атмосферы полностью удаляются.

1.3 Причины разрушения озонового слоя

В 1970-е годы учёные предположили, что свободные атомы хлора катализируют процесс разделения озона. А люди ежегодно пополняют состав атмосферы свободным хлором и прочими вредными веществами. Причём относительно небольшое их количество может наносить значительный ущерб озоновому экрану, причём это влияние будет продолжаться неопределённо долго, так как атомы хлора, покидают стратосферу очень медленно.

Хлорфторуглероды очень летучи и нерастворимы в воде. Следовательно, они не вымываются из атмосферы и, продолжая распространяться в ней, достигают стратосферы. Там они могут разлагаться, высвобождая атомарный хлор, который собственно и разрушает озон. Таким образом, хлорфторуглероды наносят ущерб, выступая в роли переносчиков атомов хлора в стратосферу.

Ряд промышленных стран (например, Япония) уже объявили об отказе от использования долгоживущих фреонов и переходе на короткоживущие, время жизни которых существенно меньше года. Однако в развивающихся странах такой переход встречает понятные трудности, поэтому реально вряд ли можно ожидать полного прекращения в обозримые десятилетия выброса долгоживущих фреонов, а значит, и проблема сохранения озонового слоя будет стоять очень остро.

В.Л.Сывороткин разработал альтернативную гипотезу, согласно которой озоновый слой уменьшается по естественным причинам. Известно, что цикл разрушения озона хлором не единственный. Существуют также азотный и водородный циклы разрушения озона. Именно водород - "главный газ Земли". Основные его запасы сосредоточены в ядре планеты и через систему глубинных разломов поступают в атмосферу. По примерным оценкам, природного водорода в десятки тысяч раз больше, чем хлора в техногенных фреонах. Однако решающим фактором в пользу водородной гипотезы Сывороткин В.Л. считает то, что очаги озоновых аномалий всегда располагаются над центрами водородной дегазации Земли.

Разрушение озона происходит также из-за воздействия ультрафиолетовой радиации, космических лучей, соединений азота, брома. Деятельность человека, приводящая к разрушению озонового слоя, вызывает наибольшую тревогу.

Предполагается множество других причин ослабления озонового щита. Во-первых,- это запуски космических ракет. Сгорающее топливо «выжигает» в озоновом слое большие дыры. Когда-то предполагалось, что эти «дыры» затягиваются. Оказалось, нет. Они существуют довольно долго.

Во-вторых, самолеты, летящие на высотах в 12-15 км. Выбрасываемый ими пар и другие вещества разрушают озон. Но, в то же время самолеты, летающие ниже 12 км, дают прибавку озона. В городах он - один из составляющих фотохимического смога.

В-третьих - окислы азота. Их выбрасывают те же самолеты, но больше всего их выделяется с поверхности почвы, особенно при разложении азотных удобрений.

Очень важную роль в разрушении озона играет пар. Эта роль реализуется через молекулы гидроксида ОН, которые рождаются из молекул воды и в конце превращаются в них. Поэтому от количества пара в стратосфере зависит скорость разрушения озона.

Таким образом, причин разрушения озонового слоя немало, и несмотря на всю его важность, большинство их - это результат человеческой деятельности.

2. Физический смысл образования озоновых дыр

Озоновая дыра — локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. Вскоре после появления в начале 1970-х годов гипотезы о связи хлорфторуглерода с озоном, в некоторых развитых странах запретили их использование в аэрозольных баллончиках, но подавляющее большинство стран их примеру не последовало. Не отказались и от использования хлорфторуглерода в других целях. Следовательно, его выпуск и использование во всём мире продолжали расти, а так как последующие анализы показали относительно небольшое уменьшение содержания озона в стратосфере (1-2%), вплоть до 1985 года на это обращалось мало внимания. Однако осенью 1985 года спутниковые наблюдения обнаружили «дыру» в озоновом экране над Южным полюсом. На территории, равной по площади США, содержание озона сократилось на 50 %. Ранее предполагалось, что потери озона будут происходить медленно, постепенно и равномерно над всей Землёй. Дыра появилась неожиданно, и возникла она не над полюсом, а в другом месте, воздействие ультрафиолета привело бы к катастрофе.

Если бы к проблеме отнеслись более серьёзно с самого начала, всё было бы проще. Она стала бы предупреждением о том, что пассивно ждать развития событий очень опасно. Серьёзные нарушения биосферы могут происходить катастрофически, внезапно. В 1987 году озоновая дыра была больше, чем когда-либо. Учёные оказались бессильны предугадать то, что они узнали впоследствии: частицы облаков, формирующиеся при очень низких температурах, стимулируют высвобождение атомов хлора из хлорфторуглерода. Таким образом, во время холодной антарктической зимы, накапливается большое их количество, а затем весеннее солнце приводит к разрушению озона активным хлором.

В феврале 1989 года ученые исследовали стратосферу над Арктикой и обнаружили присутствие тех же самых химических факторов. Они пришли к выводу, что и тут содержание озона может резко сократиться. Это будет зависеть только от конкретных погодных условий очередного года. Если над Арктикой образуется озоновая дыра, то последствия будут гораздо более серьёзными, т.к. там гораздо больше организмов, которые могут пострадать. Даже периодическое раскрытие такой дыры над Антарктидой чревато значительными потерями морского фитопланктона. А это, в свою очередь, сильно повлияет практически на всех антарктических животных от пингвинов до китов, так как фитопланктон – основа почти всех пищевых цепей данного региона. Если нынешние выбросы хлорфторуглерода в атмосферу сохранятся, то можно ожидать лишь расширения и «углубления» озоновых дыр над полюсами. Естественно, это повлечёт за собой разрежение озонового слоя над всей планетой, что совершенно недопустимо как для животного мира, так и для всего человечества в целом.

Однако, существует и другая точка зрения. Откуда озоновые дыры вдали от техногенных регионов, например, в Якутии, Тибете и над безлюдными территориями Сибири? Существует мнение, что изменения циркуляции атмосферы вызваны стационарными планетарными волнами, которые проникают в стратосферу в зимне-весенний период, сильно влияя на распределение озона и других ее составляющих в средних и высоких широтах. Один из источников этих волн - разные температуры над поверхностями континентов и океанов, поэтому изменения температуры океанской поверхности сказываются на волновой активности. При длительном же ослаблении волновой активности усиливаются западные ветры в стратосфере, охлаждается ее нижняя часть, формируются полярные стратосферные облака и, тем самым, условия для разрушения озона. Циркуляция в стратосфере за последние 20 лет могла сильно измениться. Так что основной причиной озоновой "дыры" в Антарктике вполне может быть длительное ослабление волновой активности стратосферы, связанное с очень медленными процессами в Мировом океане.

Сопоставив изменения волновой активности стратосферы и содержания озона в 1979-1992 гг., специалисты заключили, что ослаблению активности отвечает снижение концентрации озона в средних и высоких широтах из-за меньшего межширотного обмена. Похоже, что летом 1980 г. резко изменилась циркуляция в стратосфере и возникли условия для образования озоновой "дыры".

Аномальная жара лета 2010 г. - природный феномен, а не климатическое оружие, как теперь многие думают. Все дело в водороде, который периодически выделяется из земных глубин и разрушает озоновый слой, который должен защищать землю от воздействия солнечных лучей. Через образовавшуюся ""дыру"" к поверхности земли приходит дополнительное солнечное излучение, нагревая приземный воздух на несколько градусов. По словам Сывороткина, к югу от Европы располагаются Азорский, Северо-Африканский и Аравийский антициклоны. К юго-востоку - холодный зимой и горячий летом Среднеазиатский антициклон. Внезапное перемещение этих антициклонов, попавших в озоновые ""дыры"", и привело в 2010 году к климатическим аномалиям в Европе. В России озоновая дыра появилась в конце июня 2010 года, и под нее затянуло южный антициклон, который она удерживала почти два месяца, постоянно «подсасывая» более тяжелый воздух с юго-востока.

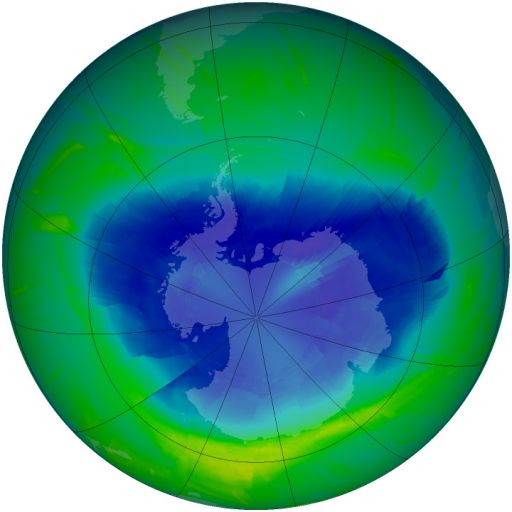

На рис.2 показан уровень озона в 2010 году.

Рис. 2. Озоновый слой в 2010 году

3. Методы борьбы с истощением запасов озона

Наука еще не до конца установила, каковы же основные процессы, нарушающие озоновый слой. Предполагается как естественное, так и антропогенное происхождение озоновых дыр. Последнее, по мнению большинства ученых, более вероятно и связано с повышенным содержанием хлорфторуглеродов (фреонов). Фреоны широко применяются в промышленном производстве и в быту (растворители, распылители, аэрозольные упаковки и др.). Поднимаясь в атмосферу, фреоны разлагаются с выделением оксида хлора, губительно действующего на молекулы озона.

По данным международной экологической организации «Гринпис», основными поставщиками хлорфторуглеродов являются США - 30,85%, Япония -12,42; Великобритания - 8,62 и Россия - 8,0%.

США пробили в озоновом слое дыру площадью 7 млн. км2, Япония - 3 млн. км2, что в семь раз больше, чем площадь самой Японии. В последнее время в США и ряде западных стран построены заводы по производству новых видов хладореагентов (гидрохлорфторуглеродов) с низким потенциалом разрушения озонового слоя.

Согласно документам, действующим в настоящее время, предусматривается контроль выбросов около 100 химических веществ, в том числе галогенов, гидрохлорофторуглеродов, галогенированных бромфторуглеродов, тетрахлорида углерода и др.

Ряд ученых продолжают настаивать на естественном происхождении озоновой дыры. Причины ее возникновения одни видят в естественной изменчивости озоносферы, циклической активности Солнца, другие связывают эти процессы с рифтогенезом и дегазацией Земли, т. е. с прорывом глубинных газов (водород, метан, азот и др.) через рифтовые разломы земной коры.

Одними из методов борьбы с истощением озона могут являться:

1) Продолжать наблюдения за озоновым слоем, чтобы оперативно отслеживать непредвиденные изменения; обеспечить выполнение странами принятых соглашений;

2) Продолжать работу по определению причин изменений озонового слоя и оценивать вредные свойства новых химикатов в отношении разрушения озона и влияния на изменение климата в целом;

3) Продолжать предоставлять информацию о технологиях и замещающих соединениях, позволяющую использовать холодильную технику, кондиционирование воздуха и теплоизоляционные пеноматериалы, не нанося ущерба озоновому слою.

Заключение

В последнее время появление озоновых дыр наблюдается периодически и над всей поверхностью земли. Кроме того, истончается сам озоновый слой Земли. Для человека это грозит повышением раковых образований кожи. Но если человек может защитить себя от ультрафиолетового излучения, то животный и растительный мир остаётся перед ним беззащитным.

Проблема озонового слоя - это одна из глобальных проблем современности. Как известно, жизнь на Земле появилась только после того, как образовался охранный озоновый слой планеты, прикрывший ее от жестокого ультрафиолетового излучения. Именно поэтому в цели защиты озонового экрана созывались множество различных конференций и симпозиумов, в результате которых были достигнуты определённые соглашения в области сокращения вредных производств. В частности, 22 марта 1985 года была принята Венская конвенция «Об охране озонового слоя», в которой страны-участники конвенции договорились о необходимости проводить систематические и фундаментальные исследования, связанные с озоновым слоем. Включить в законодательство требования по уменьшению и ликвидации эмиссии веществ, разрушающих озоновый слой, а также создать специальную международную институцию по способствованию и координированию охраны озонового слоя - Секретариат по озону.

На встрече в Хельсинки в 1989 году было намечено полностью отказаться от использования в производстве хлорфторуглеродов к 2000 году. Однако проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в уже выпущенных холодильниках и кондиционерах накоплено слишком много хлорфторуглеродов: по мере их обычного выхода из строя количество вредных газов в атмосфере будет продолжать увеличиваться ещё многие годы даже в случае полного и немедленного запрещения производства.

Однако наиболее серьезным вызовом является полное прекращение к 2015 году использования озоноразрушающих веществ во всех отраслях промышленности: медицины и сельского хозяйства. Также организация сбора озоноразрушающих веществ из имеющегося оборудования с целью не допустить выбросов в атмосферу этих опасных как для озонового слоя, так и для климата веществ. По оценкам специалистов, например в Эстонии, количество таких веществ составляет около 140–150 тонн.

1 января 2010 года в Европейском Союзе вступил в силу полный запрет на использование хлорфторуглеродов при производстве и обслуживании холодильного оборудования, и в первую очередь, при повторной дозаправке хладоагентами.

С 1 января 2010 года до 1 января 2015 года в обслуживании оборудования можно использовать только ранее собранные и очищенные хлорфторуглероды.

С 1 января 2015 года любое использование хлорфторуглеродов запрещено. В то же время не существует простого и подходящего для всех систем решения по замене хлорфторуглеродов.

Учеными ведутся поиски путей восстановления озонового слоя. В начале для этой цели предлагалось создание фабрик по производству озона, после чего доставлять его на самолетах в атмосферу. Другим вариантом является создание аэростатов оснащенных лазерами, имеющих питание от солнечных батарей, которые будут использовать кислород для создания озона. Наиболее же реальным выходом из этой ситуации является сокращение вырубки лесов, и увеличением зеленых насаждений.

Список литературы

- Интернет-ресурс: http://www.envir.ee/1138620

- Интернет-ресурс: http://www.cross.ru/soc/parn.shtml

- Интернет-ресурс: http://www.germany.org.ru/ger_10.html

- Интернет-ресурс: http://www.meteo.lv/public/27110.html

- Микаэль П. Тодаро, Экономическое развитие, М., 1997

- http://www.ecosever.ru/article/15364.html

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)