МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГОУ)

Кафедра «Экономической теории»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономическая теория»

тема: «Естественные монополии и особенности их функционирования в современной России»

|

Выполнил студент: 21 группы 2 курса очной формы обучения экономического факультета Максимов Алексей Алексеевич |

|

|

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент, Матюхин Валерий Николаевич Дата защиты: «__» ____________ 20 __ г. Оценка: ____________________________ __________________________________

|

|

|

Регистрационный номер ________ Дата регистрации ______________ |

Москва

2016

Оглавление

Введение………………………………………………………………………...…3

Глава 1. Научно – теоретические аспекты естественной монополии……...…7

1.1. Определение понятия «естественная монополия»……………….…….….7

1.2. Подходы к определению естественной монополии……………………....9

1.3. Роль естественных монополий в национальной экономике…………….………………………………………………………......12

Глава 2. Анализ и оценка функционирования естественных монополий в Российской Федерации……………………………………………………….…16

2.1. Значимость естественных монополий для развития экономики………..16

2.2. Проблемы функционирования естественных монополий и практика регулирования в России…………………………………………………….…...24

Глава 3. Направления совершенствования государственного регулирования естественных монополий в Российской Федерации……………………………………………………………..…………30

3.1. Реформирование естественных монополий в России…………………………………………………………….…………..…..30

3.2. Современные подходы к тарифному регулированию в отраслях естественных монополий (на примере отрасли электроэнергетики)……………………………………………..…….………….35

Заключение……………………………………………………….………………39

Список литературы……………………..……………………………………….40

Приложение 1…………………………………………………………………….42

Приложение 2…………………………………………………………………….43

Приложение 3…………………………………………………………………….43

Приложение 4…………………………………………………………………….44

Введение

Актуальность темы исследования определяется тем, что современный этап экономического развития характеризуется переходом к действенным методам хозяйствования на основе современных технологических и управленческих стратегий.

Особую роль в данном процессе играют естественные монополии. Изменения в функционировании естественных монополий влияют на все макроэкономические показатели страны. В последние 5 лет на их долю приходится 10−13% валового внутреннего продукта, они обеспечивают рабочими местами 7% населения страны, а инвестиции в основной капитал составляли в 2015 г. 14 трлн 5,4 млрд руб. . Наша страна производит около 10–11,5% объема мировой первичной энергии, что в пять раз больше ее доли в мировом ВВП. Осуществляя инфраструктурную функцию, естественные монополии играют исключительную роль в поддержании необходимой целостности и устойчивости национальной экономики. Ресурсы и продукция, транспортируемые этими монополиями, реализуется на мировом рынке, удовлетворяя потребности ряда стран различных регионов мира, что расширяет участие страны в международных экономических отношениях. Народнохозяйственное значение естественных монополий определяется и их участием в пополнении доходов государственного бюджета страны. В то же время существует целый ряд проблем, связанных с недостаточной микроэкономической и макроэкономической эффективностью деятельности российских естественных монополий.

Вместе с тем естественные монополии как экономическая категория представляют собой специфический объект теоретико-экономических исследований. Многогранность этого объекта требует дальнейшего уточнения сущности и содержания категории «естественная монополия» с применением альтернативных теорий, выявления особенностей их и закономерностей их развития, раскрытия современных монополистических практик и их последствий для народнохозяйственной эффективности, исследования методов государственного регулирования отраслей с наличием естественно-монопольных видов деятельности.

Меняющиеся внутренние и внешние условия функционирования естественных монополий, необходимость управления институциональной средой, новые стратегические приоритеты экономической политики государства, связанные с модернизацией российской экономики и переходом к инновационному развитию, а также противоречия первых результатов проведенных реформ обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования теоретических и практических подходов к созданию эффективных механизмов их функционирования и регулирования. Это пред-определяет актуальность темы исследования.

Целью исследования является анализ особенностей развития и различных направлений повышения эффективности функционирования и регулирования российских естественных монополий.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:

- раскрыть различные подходы к определению сущности и содержания категории «естественная монополия», охарактеризовать предпосылки ее возникновения и развития, проанализировать систему признаков естественной монополии;

- уточнить функции естественных монополий в современной российской экономике, исследовать институциональные основы и противоречия их функционирования в современной институциональной среде;

- проанализировать деятельность естественных монополий в России, определить значимость естественных монополий для развития экономики страны;

- изучить теоретические подходы и модели государственного регулирования естественных монополий, а также методы регулирования, применяемые в российской и мировой практике, обосновать наиболее рациональную динамическую структуру государственного регулирования естественных монополий в России с учетом специфики институциональной и макроэкономической среды их функционирования;

- исследовать различные методы ценообразования на услуги естественных монополий, их достоинства и недостатки, противоречия теоретических и современных практических подходов к тарифному регулированию естественных монополий, предложить пути его совершенствования с учетом необходимости финансирования инвестиционных расходов и стимулирования рационального хозяйствования в данном секторе экономики.

Объектом исследования является конкурентная среда в экономике России.

Предметом исследования являются особенности функционирования естественных монополий и способы их эффективного регулирования.

Теоретико-методологической основой исследования послу-жили научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, статистиков, юристов, специалистов в области изучения естественно-монопольного сектора, проблем его развития в современных условиях, разработчиков стратегических и тактических подходов к государственному регулированию естественно-монопольных видов деятельности, направлений повышения эффективности функционирования предприятий данного сектора экономики.

Основополагающие принципы и подходы к характеристике естественных монополий как экономической категории были заложены в работах представителей классического и неоклассического направлений экономической мысли: С. Бэйли, Дж. С. Милля, Э. Чедвика, Ф. фон Визера, А. Маршалла, У. Шепарда, А. Харбергера. С применением новых методов исследования эти рыночные структуры изучают современные ученые У. Баумоль, Р. Дорнбуш, К. Макконнел, Д. Рубинфельд, С. Фишер, Н. Хайман.

Информационно-аналитической базой исследования послужили статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, Федеральной антимонопольной службы, постановления Правительства Российской Федерации, Федерального Закона о Естественных Монополиях, Налогового кодекса Российской Федерации.

Глава 1. Научно – теоретические аспекты естественной монополии.

1.1. Определение понятия «естественная монополия».

Естественные монополии это состояние товарного рынка, в котором происходит удовлетворение спроса эффективнее при отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей производства.

Экономическая литература выделяет естественные монополии в таких отраслях, как: железнодорожные перевозки, транспортировке газа, нефти, нефтепродуктов, услуги почтовой связи, электросвязи, передачу электрической, тепловой энергии.

Рассмотрим, что же такое монополия.

Монополия - (от греч. mono - один, poleo - продаю) исключительное

право в некоторой области страны, предприятия, фирмы[1]. Считая монополию как элемент экономической системы рыночного сектора, ее необходимо определять как специальный вид экономических взаимоотношений, который предлагает одному из субъектов данных взаимоотношений устанавливать свои требования в рыночном секторе некоторого товара.

Естественная монополия - официально признанная неизбежная монополия на производство и продажу товаров и услуг, применительно к которым монополизм обусловлен либо естественными правами монополиста, либо соображениями экономической выгоды для всего государства и населения. Так, естественная монополия возникает в тех областях, где действует авторское право, ибо автор является монополистом по закону. С другой стороны, в интересах государства выгодно иметь единые трубопроводные, энергетические сети, железнодорожные магистрали. Государственная монополия возникает также в тех сферах, где ее наличие обусловлено соображениями общественной безопасности[2].

Монополия это непростое, разноплановое явление, следовательно, для

понимания ее сущности разумно применить комплексный подход. В основном, применяются три основных понятия монополии, а точнее монополия считается как:

- рыночная система или рыночная обстановка, когда существует только один продавец определенного товара (если нет аналогов данного товара) и большое количество потребителей;

- первоочередное право на проведение какого либо типа деятельности, которое предоставляется лишь одному (специальному лицу) или группе лиц;

- крупнейшая организация, корпорация, которая объединяет разные фирмы и достигает с помощью этого положения в рыночном секторе конкретного товара или группы товаров, когда рыночная площадка имеет лишь одного продавца и большого количества потребителей.

Чтобы понять что такое естественная монополию, нужно определить ее главные признаки:

1) для организаций естественных монополистов осуществление своей деятельности происходит легко, когда в рыночной среде нет конкурентной борьбы (например: транспортная отрасль);

2)ограничения входа на рыночный сектор для других организаций;

3)естественную монополию можно определить небольшим количеством спроса по стоимости. Продукцию, которую доставляет на рынок организация - монополист, исключителен и у него нет аналогов или похожих по качествам

заменителей. Потому потребность потребителей на него не изменяется от степени изменения цены. Такие товары удовлетворяют главные желания потребителей, потому они в любом случае станут ими пользоваться;

4) работа компании-монополиста устроена по сетевому принципу. То есть, главная фирма имеет большие географические и экономические связи со всеми отделениями и дочерними предприятиями. С помощью этого организация реализует управление над рынком и системой его деятельности.

Естественные монополии бывают двух видов:

1. Природная монополия. Она возникает с помощью границ, которые создает природа. К примеру, геологоразведочная фирма нашла исключительный источник природных ресурсов и получила в свое владение земельный участок, на котором это месторождение находится.

2. Технико-экономические монополии. Они появляются под действием технических или экономических факторов. При этом существует эффект масштаба, что вынуждает организации увеличивать сферу собственного воздействия и свои размеры для уменьшения издержек на единицу произведенного товара. К примеру, нельзя представить, чтобы в городе существовала не одна, а две или множество сетей канализации или много вариантов доступа газа и света в квартиру или другое здание. Если бы такое существовало, такая работа требовала бы больших затрат конкурентных организаций[3].

Проанализировав такую экономическую категорию как «естественные монополии», её виды и основные признаки можно сделать вывод, что естественные монополии играют исключительную роль в экономике страны, удовлетворяя фундаментальные потребности граждан.

1.2. Подходы к определению естественной монополии.

В экономической литературе существует немало работ, специально посвященных изучению функционирования и государственного регулирования естественных монополий в современной экономике. Большинство определений «естественной монополии», описанные в экономической науке, как правило, схожи между собой и лишь отражают различные особенности деятельности или причины существования естественных монополий. Однако есть и некоторые принципиальные отличия в подходах, которые приходится учитывать в том числе и при решении практических задач регулирования и реформирования монополий.

Подход 1: Причиной возникновения естественной монополии являются особенности технологии производства.

В российском законодательстве в ст. 3 Федерального закона «О естественных монополиях» №147-ФЗ дается следующее определение: «естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров»[4].

Такая формулировка отражает достаточно традиционный подход. В качестве причин естественной монополии называется: (1) эффект масштаба, который основан на особенностях технологии производства, и (2) уникальность продукта, невозможность его замены в потреблении.

Подход 2: Причины возникновения естественной монополии не ограничиваются технологией производства.

В традиционном подходе естественная природа монополии объясняется исключительно технологией производства. И ряд исследователей (например,

Жак Сапир) считают, что традиционное определение естественной монополии, принятое в экономической теории, имеет необоснованно ограничительный характер. Учет последствий специфики активов, масштаб внешних эффектов и увеличение пределов действия ценового механизма требуют расширения этого определения. В связи с этим потенциально относящуюся к области естественных монополий следует считать любую деятельность, при которой конкуренция невозможна или неэффективна, а значит, нежелательна[5].

Подход 3: Границы естественной монополии существенно уже, чем те, которые рассматриваются традиционно.

Традиционно считалось, что характерными примерами локальных естественных монополий являются предприятия водо-, тепло-, электроснабжения и канализации в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Естественная монополия может возникать и действовать на федеральном, региональном и местном (локальном) уровне.

В последнее время ряд представлений экономической теории в отношении отраслей естественных монополий неоднократно подвергались критике. При этом обосновывается необходимость более узкого определения естественной монополии. Предлагается ограничить её только сетевыми структурами (железнодорожные пути и путевое хозяйство, трубопроводы, электросети и соответствующие терминалы), тогда как генерирующие, добывающие, обслуживающие, вспомогательные предприятия и компании-операторы, использующие сети и терминалы для производства товаров и услуг, должны рассматриваться как сектор, где возможно создание условий, близких к конкурентным.

Таким образом, возникают вопросы, касающиеся пересмотра отраслевых границ естественной монополии, что уже нашло свое отражение, в том числе

и в российском законодательстве. По Федеральному закону ст. 4 ФЗ РФ «О естественных монополиях» регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей[6].

Однако с 2003 года в закон внесены две существенные поправки:

- теперь только инфраструктура железнодорожного транспорта рассматривается как естественная монополия.

- не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние

конкурентного рынка. Т.е. законодательно предусматривается возможность перевода отрасли из регулируемой в нерегулируемую в случае доказательства конкурентности рынка.

1.3. Роль естественных монополий в национальной экономике.

Монополии существуют в любом государстве, независимо от уровня его экономического развития. В современной экономической теории термин «монополия» зачастую имеет негативное значение, т. к. монополистическое образование ассоциируется с абсолютным вытеснением конкурентов в отрасли, невозможностью появления новых производителей из-за создания жестких барьеров на их пути, ценовым давлением на потребителя и поставщика, а в отдельных случаях − с давлением на государство.

Монополизм является объективной тенденцией экономического развития любого общества. Так, на рубеже XIX-XX вв. проявилась проблема, связанная с всеобъемлющим процессом перехода от свободной конкуренции к преимущественно монополистической экономике.

На рубеже XIX-XX вв. впервые в наиболее острой форме проявились проблемы, связанные с всеобъемлющим процессом перехода от свободной конкуренции к преимущественно монополистической экономике. На основе сравнительного анализа различных теорий монополизма можно сделать вывод, что монополизм является объективной тенденцией экономического развития.

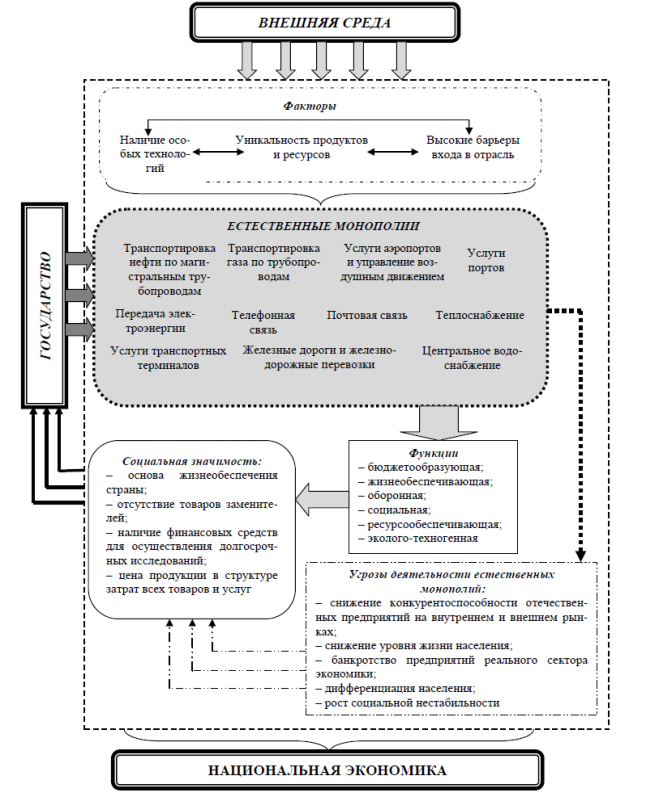

На сегодняшний день естественные монополии являются основными компонентами поддержания и развития национальной экономики. Их природа такова, что они формируют собственную инфраструктуру и финансовую систему, которые в свою очередь являются основой жизнеспособности страны (Приложение 1).

Кроме того, отрасли естественных монополий оказывают непосредственное воздействие на уровень благосостояния населения, уровень развития общества и экономики в целом. Именно в этом и проявляется огромная социальная значимость рассматриваемых отраслей.

Таким образом, естественные монополии в современной российской экономике выполняют ряд функций, отражающих их роль в развитии национального хозяйства. К числу таких функций относятся:

1. Бюджетообразующая функция. В современных условиях естественные монополии являются основными источниками доходов для бюджетов многих российских регионов и страны в целом. Так, например, на предприятия топливно-энергетического комплекса приходится 2/3 налоговых поступлений в бюджет. Доля нефтегазового сектора в доходах федерального бюджета за 2015 г. составила почти 3 трлн. рублей или 45 % общего объема бюджетных доходов[7]. «Газпром» является основным российским налогоплательщиком, который опережает Сбербанк.

2. Затратообразующая функция. Затраты на товары и услуги естественных монополий составляют внушительную величину в структуре себестоимости практически всех товаров. Однако, использование в производственном процессе устаревшего оборудования негативным образом отражается на величине издержек и цен. Не случайно основным направлением в Программе развития 2020 г. является снижение энергоемкости ВВП. Так, по оценкам экспертов Министерства Экономического Развития в период 2008–2020 гг. запланирован прирост потребности России в энергии на 79-84 %, за счет повышения энергоэффективности национальной экономики.

3. Инфраструктурная функция. Зачастую отрасли естественных монополий называют инфраструктурными. Основной чертой инфраструктурного производства является его специфическая роль в воспроизводственном экономическом цикле в качестве элемента, обеспечивающего процесс обращения товарных потоков.

4. Социальная функция. Так как продукция естественных монополий занимает значительное место в производительном и непроизводительном потреблении, то производимые ими товары и услуги носят жизнеобеспечивающий характер. Например, доля затрат на услуги ЖКХ в различных регионах нашей страны составляет от 2,8 % до 19,4 %[8].

5. Стабилизирующая функция. Естественные монополии играют двоякую роль. С одной стороны, выпуск продукции естественными монополиями положительно коррелирует с национальным производством в долгосрочном периоде. С другой стороны, в краткосрочном периоде в силу относительно стабильного спроса на их продукцию со стороны населения и внешнего сектора экономики они могут выполнять контрциклическую функцию в экономике, сдерживая спад в периоды кризисов и предотвращая перегрев в периоды подъема[9].

Таким образом, на основе проведенного исследования можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты функционирования естественных монополий в современной российской экономике. К числу положительных аспектов функционирования естественных монополий в российской экономике относятся:

− единство материальных и нематериальных активов;

− создание условий для эффективного функционирования и развития различных сфер экономической системы и национального хозяйства в целом;

− сокращение издержек за счет масштабов производства и канала сбыта товаров и услуг, за счет снижения издержек на производство единицы продукции;

− доля государства в собственности естественных монополиях, что способствует удовлетворению потребностей субъектов национальной экономики;

− мобилизация финансовых ресурсов с целью обеспечения производственного процесса на должном уровне;

− внедрение в производственно-хозяйственную деятельность достижений научно-технического прогресса;

− внедрение стандартов качества в производственную деятельность;

− введение системы контрактных отношений, что способствует сокращению потерь, связанных с экономическими рисками и неопределенностью.

Однако, следует отметить, что помимо положительного воздействия на национальную экономику, деятельности естественных монополий присущи и отрицательные аспекты, такие как:

− в ряде случаев необоснованные тарифы;

− низкое качество предоставляемых услуг;

− лоббирование личных интересов;

− перекладывание неоправданно высоких издержек на потребителя.

Таким образом, рассмотрев научно – теоретические аспекты, можно сделать вывод, что естественные монополии – это многогранный элемент экономики, включающий в себя множество компонентов. Характеризуется рядом специфических признаков и выполняет ряд значимых функций для повышения благосостояния государства.

Глава 2. Анализ и оценка функционирования естественных монополий в Российской Федерации.

2.1. Значимость естественных монополий для развития российской экономики.

Естественные монополии выполняют важные функции в российской экономике: системообразующую, инфраструктурную, бюджетообразующую, затратообразующую, стабилизационную и социальную. От их состояния зависит место России на мировых рынках энергоресурсов, конкурентоспособность ее продукции, перспективы экономического развития страны. В то же время российские естественные монополии функционируют в специфической макроэкономической и институциональной среде, определяющей особенности их функционирования, развития и реформирования.

Согласно Федеральному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», к ним относятся следующие сферы хозяйствования: транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей[10].

Таким образом, в России предприятиями, содержащими естественно-монопольные виды деятельности, являются федеральные компании: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»», а на некоторых сегментах рынка также ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком». Примерами естественных монополий на региональных рынках являются коммунальные службы, Водоканал.

Одной из основных особенностей естественных монополий в России является то, что некоторые из них (ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть») занимают важное стратегическое положение в мировом масштабе, обусловленное значительными поставками продукции и услуг на

мировые рынки, что определяется также их транснациональным характером. По данным за 2014 г., Россия находилась на первом месте в мире по добыче и экспорту нефти, а также на втором месте по добыче и экспорту природного газа (642,917 млрд м3). В целом доля углеводородов в структуре российского экспорта достигла 49 % (по данным на 2014 г.)[11].

Поскольку многие из естественных монополий связаны с циклом производства минерально-сырьевых ресурсов и их экспортом, особую значимость приобретает их бюджетообразующая функция. Налог на добычу полезных ископаемых и доходы от внешнеэкономической деятельности с учетом сырьевого и экспортно-ориентированного характера российской экономики в настоящее время составляют большую долю доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Так, по итогам 2015 г. доля налога на добычу полезных ископаемых в налоговых доходах бюджета Российской Федерации, администрируемых Федеральной налоговой службой, составила 17%[12].

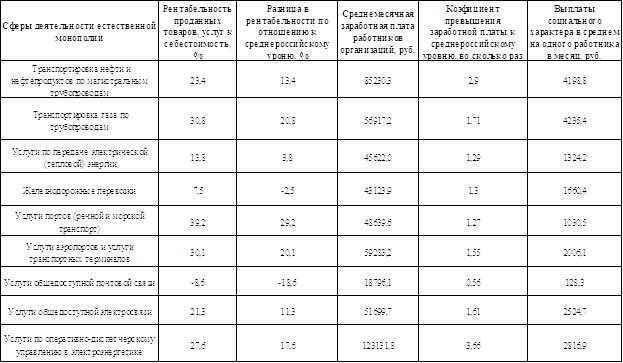

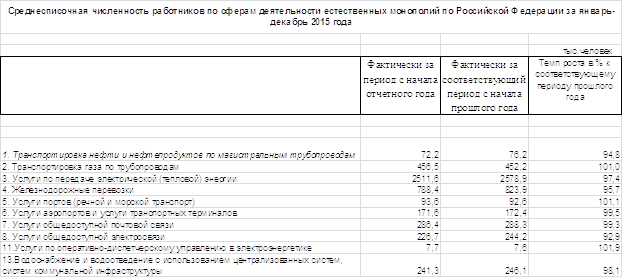

Естественные монополии в российской экономике существенно отличаются по условиям функционирования и, как следствие, по финансовому положению. Значительная дифференциация их экономического положения объясняется разным влиянием на их состояние и развитие внешней и внутренней конъюнктуры. Результатом является хроническая убыточность и даже отрицательная рентабельность одних (например, коммунальных служб и почтовой службы) при сверхдоходах других (например, ОАО «Газпром»), что отражено в табл. 1.

Таблица 1.

Показатели деятельности естественных монополий

Российской

Федерации за январь – июнь 2015 г[13].

Российской

Федерации за январь – июнь 2015 г[13].

Убыточность ряда российских естественных монополий является как следствием их технологического отставания и изношенности основных

фондов, так и X-неэффективности их функционирования, обусловленной отсутствием конкурентного рынка.

Российские естественные монополии демонстрируют особые формы монополистической практики, редко встречающиеся в развитых экономиках.

Первой такой негативной формой являются устанавливаемые самими монополиями высокие барьеры доступа потребителей к производимому благу. Они включают в себя значительную плату за подключение к мощностям (проведение коммуникаций), навязывание дополнительных услуг, необоснованное отключение доступа отдельных потребителей и групп потребителей к получаемому благу.

Наиболее характерным примером является установление платы за подключение к энергетическим объектам. Например, в Санкт-Петербурге присоединение 1 КВт энергомощности обходится предпринимателю в 30−70 тыс. руб. Таким образом, подключение кафе или магазина с присоединенной

мощностью 30−50 КВт стоит 1,5−3,5 млн руб. А создание малого промышленного предприятия с мощностью 100–300 КВт обходится уже в 3–21 млн руб. Да и само подключение к энергетическому объекту малого предприятия требует 2,5–5 лет, в то время как в Италии оно длится в среднем 7 дней, в Греции –2 недели, в Китае – 19 дней, в Великобритании –1 мес. При этом подключение к энергообъектам в развитых европейских странах осуществляется бесплатно[14].

Вторая форма монополистической практики имеет много общего с первой и выражается в навязывании потребителям дополнительных услуг. Примером является обязательное установление индивидуальных счетчиков на газ и воду, которое проводится якобы для лучшего учета индивидуального потребления. Но необходимо отметить, что установка индивидуальных приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроснабжения и газоснабжения) нецелесообразна без установки коллективных приборов учета. Иной причиной отказа от добровольной установки индивидуальных приборов учета является дороговизна как самих приборов, так и услуг компаний, специализирующихся на их установке. Например, в Москве в среднем установка двух водосчетчиков и сопутствующие этому расходы обойдутся потребителю в 8–10 тыс. руб[15].

Третьей формой специфической практики российских монополий является отключение доступа отдельных потребителей и групп потребителей к получаемому благу. При этом не всегда страдают недобросовестные покупатели, задерживающие платежи. А в некоторых случаях это является обычной практикой. Например, каждое лето осуществляется отключение горячей, а порой и холодной воды под видом проведения планово-предупредительных работ по ремонту тепловых станций и сетей. Но, во-первых, это не всегда исключает возможные перебои с отоплением зимой, во-вторых, не все потребители оказываются в равных условиях, а монополии дифференцируют свое отношение к группам потребителей отнюдь не по социальному признаку. В Европе и США без согласия потреби телей горячую воду и газ не отключают вообще. Более того, потребители имеют техническую возможность контролировать их расход, а значит, и уровень своих затрат.

Для российских естественных монополий характерно сочетание сетевой и ресурсной составляющих. Причем в ряде случаев разделению производящих, транспортирующих и сбытовых компаний не помогает даже реформирование естественных монополий. Эффективность такого рода интеграции можно объяснить на основе теории коспециализированных (или интерспецифических) активов О. Уильямсона.

В современной институциональной теории контрактов все активы делятся на общие, специфические и интерспецифические. Общие активы могут применяться в различных видах деятельности и приносить один и тот же доход. Специфические активы, по О. Уильямсону, не могут быть перепрофилированы для использования в альтернативных целях или альтернативными пользователями без потерь в их производственном потенциале[16].

Объединение внутри фирмы интерспецифических активов позволяет как увеличить квазиренту, так и устранить значительную рыночную неопределенность относительно распределения и устойчивости доходов.

Не случайно ОАО «Газпром» совмещает в своем производстве все виды деятельности в газовом секторе: производство, транспортировку, продажу

газа и управление сетями. Это позволяет компании снижать трансакционные и трансформационные издержки, которые могли бы возникнуть в случае, если бы она осуществляла только транспортировку газа и была связана с производящими и реализующими компаниями рыночными контрактами. В то

же время для других компаний газотранспортная сеть ОАО «Газпром» является тем специфическим активом, взаимодействие с которым осуществляется на рыночных условиях, и сеть может диктовать свои условия и перераспределять ренту в свою пользу. Таким образом, сочетание сетевой и ресурсной составляющих дает сети дополнительную монопольную власть.

Для российских естественных монополий характерно активное применение практики ценовой дискриминации, в том числе связанной с перекрестным субсидированием. Ценовая дискриминация – это продажа одного и того же товара по разным ценам разным потребителям или группам потребителей. При этом разница в ценах определяется не разницей в издержках производства или доставки блага этим группам, а их разными возможностями.

В большинстве случаев она приводит к росту суммарного благосостояния общества, хотя может перераспределять излишки покупателей в пользу продавцов. Кроме того, использование этой практики для различных рыночных сегментов позволяет осуществлять перекрестное субсидирование и поддерживать развитие одной сферы деятельности за счет другой.

Ценовая дискриминация первого рода (совершенная дискриминация, основанная на установлении цен производителя на основе индивидуальных

цен потребителей) существует лишь в идеале, поэтому ее рассматривать не будем.

Ценовая дискриминация второго рода заключается в дифференциации цен в зависимости от объема покупаемого товара и основана на самоотборе покупателей. Этот вид дискриминации высокоэффективен именно в условиях естественной монополии с ее традиционным отрицательным наклоном кривой предельных затрат.

Ценовая дискриминация третьего рода основана на сегментации рынка по какому-либо критерию и предполагает установление разных цен для различных рыночных сегментов. Российские естественные монополии практикуют дискриминацию третьего рода по нескольким признакам.

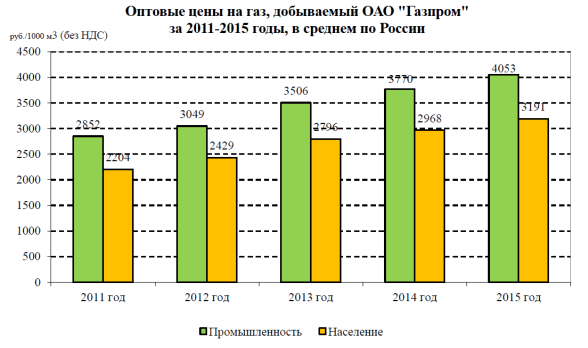

Во-первых, по национальному признаку, когда устанавливаются дифференцированные цены для отечественных и зарубежных потребителей. Например, цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» в Западную Европу, в 3,1 раза выше, а в страны СНГ и Балтии – в 2,1 раза выше, чем внутренним российским потребителям[17].

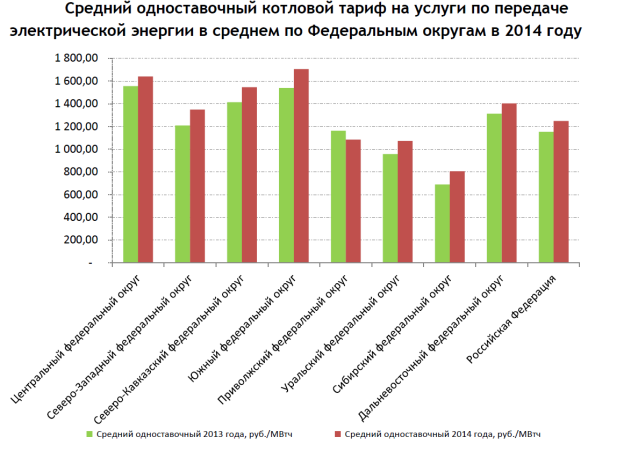

Во-вторых, по географическому признаку, когда цены различаются для регионов России, для города и деревни и т. д. Цены на электроэнергию различаются также по федеральным округам Российской Федерации (рис. 1).

В-третьих, по межвременному критерию, когда устанавливаются разные тарифы в разное время года и в разное время суток. Такой подход позволяет

в электроэнергетике регулировать объем потребления и обеспечивать более равномерную загрузку производственных мощностей.

Рис. 1[18]. Средний одноставочный котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии в среднем по Федеральным округам в 2014 году.

В-четвертых, по институциональному признаку, когда устанавливаются разные тарифы для физических и юридических лиц, коммерческих и государственных организаций (предприятий). Дифференциация цен на газ для населения и промышленных предприятий, что является примером ценовой дискриминации третьего рода по институциональному критерию (рис 2).

Рис. 2[19].

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» за 2011-2015 годы, в среднем по

России.

Подводя итог, можно сказать что естественные монополии играют ключевую роль в развитии российской экономики, выполняя ряд важных функций такие как: бюджетообразующая, инфраструктурная, системообразующая. Однако, не смотря на положительные тенденции, стоит обратить внимание и на отрицательные черты естественных монополий: это высокие барьеры доступа потребителей к производимому благу, навязывании потребителям дополнительных услуг, активное применение практики ценовой дискриминации. Для контроля деятельности естественных монополий в России стоит обратить внимание на практику регулирования, которую мы рассмотрим в следующем разделе.

2.2. Проблемы функционирования и практика регулирования естественных монополий в России.

Очевидно, что естественные монополии играют стратегическую роль в экономике страны в силу своего масштаба (фактически охватывая целую отрасль) и значимости своей деятельности для обеспечения общественного благосостояния (поскольку иные компании вести тот же вид деятельности не в состоянии). По этой причине государство, желая создать для таких монополий благоприятные условия ведения бизнеса, но при этом стремясь защитить своих граждан от возможного недобросовестного поведения естественного монополиста, берет на себя функцию регулирования и контроля естественных монополий.

Принято считать, что существуют два типа контроля естественных монополий со стороны государства – внешний и внутренний. Эти типы раскрывает Ж. Сапир. Внешний – «через принятие регламентирующих актов

или корректирующее налогообложение (штрафы и субсидии), внутренний - «через присутствие представителей государственных органов (с правом принятия решения) в самих компаниях»[20].

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что во главе угла в этой деятельности стоит суверенность и самостоятельность органов регулирования не только от самих контролируемых компаний, но и от других

органов государственного управления. Кроме того, действия всех регулирующих органов должны быть максимально согласованы, что дает им

большую свободу в принятии решений.

Изучая зарубежный опыт регулирования естественных монополий, и перенося его на Россию, необходимо помнить что «отечественная экономика и экономики западных стран находятся на разных этапах технологического развития»[21].

ФЗ РФ «О естественных монополиях» предусматривает применение органами регулирования естественных монополий двух основных методов: ценового, осуществляемого установлением цен (тарифов) или их предельного уровня, и неценового, заключающегося в определении потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установлении минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.

Выбор метода регулирования осуществляет сам регулирующий орган и осуществляет применительно к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности. При этом учитывается стимулирующая роль указанных методов в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них, а также оценивается обоснованность затрат. Во внимание принимаются: издержки производства (реализации) товаров; налоги и другие платежи; стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и амортизационные отчисления; прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам); удаленность различных групп потребителей от места производства товаров; соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей; государственные дотации и другие меры государственной поддержки.

Главным регулятивным органом в России является Федеральная Антимонопольная служба, спектр полномочий которой достаточно широк. Среди регулируемых антимонопольной службой естественных монополий - электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт и нефтепродукты, а также морские, речные терминалы, аэропорты и порты. В своей работе ФАС опирается на довольно обширную законодательную базу, которая в последнее время активно совершенствуется и обновляется.

Государство достаточно жестко регулирует деятельность естественных монополий. Поэтому монополисты стремятся минимизировать государственное регулирование. В подготовленной Центром стратегических разработок «Стратегии развития Российской Федерации до 2010 г.» прописано предложение об ослаблении государственного контроля, касающегося ценообразования в монополизированных отраслях.

Другой взгляд на регулирование естественных монополий, напротив, состоит в том, что необходимо усиление государственного присутствия в монопольных секторах экономики. Энергетическая стратегия России до 2020 г. говорит о том, что основным средством достижения целей и реализации приоритетов Энергетической стратегии является государственное воздействие на формирование цивилизованного энергетического рынка, экономических взаимоотношений его субъектов между собой и с государством.

Государственное регулирование этих процессов будет осуществляться с помощью:

- ценовой, налоговой и таможенной политики;

- институционально - организационных преобразований в ТЭК при одновременном совершенствовании методов антимонопольного контроля оптовых и розничных цен энергетических рынков на федеральном и региональном уровнях и регулирования естественных монополий;

- совершенствования законодательства и нормативно-правовой базы функционирования энергетического сектора, стандартизации и сертификации, лицензирования деятельности субъектов энергетического рынка[22].

Итак, регулирование естественных монополий является одним из важнейших факторов, которые обеспечивают нормальное функционирование экономики. Антимонопольное законодательство должно быть здравым и взвешенным, а его реализация работниками регулирующих органов должна быть умеренной, поскольку слишком жесткий контроль может привести к дисбалансу рыночных отношений.

Законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность естественных монополий, имеют важное значение для современной России, но их применение в деле встречается с различными трудностями.

Недостаточное внимание уделяется установлению границ естественных монополий, их идентификации, обоснованию включения субъектов хозяйствования в Реестры естественных монополистов. «Эти вопросы отодвинуты на второй план и продолжают решаться совершенно формально, с преимущественным использованием чисто бюрократических процедур, без достаточных обоснований и расчетов по идентификации естественной монополии, хотя их игнорирование во многом усугубляет неэффективность проводимых реформ»[23].

Что касается ценообразования, то ценовые методы государственного регулирования естественных монополий используются достаточно широко, определены проблемы ценообразования, а также некоторые эффективные пути их решения. Тем не менее, круг выработанных решений и предлагаемых средств является далеко не полным, и «методические возможности формирования цен с учетом подходов современной теории естественной монополии не используются. Как следствие, в практике регулирования отсутствуют «точки отсчета», ориентиры, обеспечивающие оптимизацию уровней и структуры цен (тарифов) как на конечную, так и на промежуточную продукцию (в части цен доступа к сетевым инфраструктурным объектам)».

Если рассматривать процессы, касающиеся естественных монополий России и зарубежных стран, то можно сделать определенные обобщения:

- Должно быть публично-правовое регулирование естественных монополий, чтобы соблюсти интересы как производителей, так и потребителей.

- Необходимо, в первую очередь совершенствование законодательной базы регулирования деятельности естественных монополий, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, а также совершенствование деятельности контролирующих органов.

- Необходимо согласование схемы развития инфраструктурных сетей, анализ финансово-хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности естественных монополий, разработка стандартов качества и защита прав потребителей услуг, разработка механизма договорных отношений между предприятиями и их основными потребителями.

Таким образом, проанализировав деятельность естественных монополий, а также закономерности их функционирования, можно сформулировать направления совершенствования регулирования естественных монополий, которые будут рассмотрены в 3 главе.

Глава 3. Направления совершенствования государственного регулирования естественных монополий.

3.1. Реформирование естественных монополий в России.

От эффективности функционирования отраслей естественных монополий во многом зависит конкурентоспособность экономики России, как на национальном рынке, так и международном.

Кроме того, инфраструктурная составляющая данных отраслей играет огромную роль в жизнеобеспечении страны. Именно несоответствие структур естественных монополий и системы их государственного регулирования в достигнутой степени развития рыночных отношений и условий интеграции в мировое экономическое пространство обусловило необходимость реформирования этой области.

Комплексное и пропорциональное развитие отраслей естественных монополий - определяющий фактор инновационно-ориентированного развития регионов и страны в целом. На современном этапе остро встала проблема несоответствия внутренней организации естественных монополий условиям и факторам их функционирования.

В последнее время в научных кругах прочно укоренилось понятие инфраструктурной отрасли как синонима естественной монополии. Проблемы реструктуризации и реформирования естественных монополий действительно связаны именно с их инфраструктурной составляющей.

В структуре большинства естественных монополий можно выделить несколько принципиально отличающихся по своей природе элементов.

Во-первых, это собственно материальные транспортные сети, по которым продукт поставляется потребителю (рельсы, трубы, линии электропередачи).

Во-вторых, операции или иная специфическая деятельность по эксплуатации этих сетей (системные операторы, диспетчеризация).

В-третьих, рынки, на которых происходит согласование спроса и предложения по услугам инфраструктурной сети (например, федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности).

В-четвертых, собственно производство товаров и услуг предприятиями, входящими в состав естественной монополии. Как можно видеть, три из четырех названных элементов выступают непосредственной частью производственной инфраструктуры[24].

В современных условиях, дальнейшее развитие экономики страны во многом зависит от функционирования отраслей естественных монополий. Так, к примеру, проводимая правительством реструктуризация инфраструктурных отраслей является основой снижения издержек, как монополистов, так и общества в целом и непосредственно потребителей. Кроме того, реструктуризация способствует повышению инвестиционной привлекательности данных отраслей.

В свою очередь, осуществляемая реструктуризация естественных монополий должна способствовать:

- отделению функций хозяйственного ведения от функций государственного управления и регулирования отрасли; формированию государственной компании, управляющей функционированием железнодорожной сети в форме акционерного общества; выделению конкурентного сектора с организацией нескольких транспортных компаний-перевозчиков; обеспечению прозрачности финансовых потоков;

- отделению в электроэнергетике естественно-монопольной составляющей (транспортировка) от коммерческой (генерирующие мощности); организации конкурентного энергетического рынка при уходе от затратного ценообразования и административного закрепления потребителей за производителями;

Таким образом, основной целью проводимой государственной политики является достижение баланса экономических интересов монополистов, проявляющегося в улучшение своего финансово-хозяйственного положения и удовлетворении спроса на услуги естественных монополий потребителей.

Проводимые сегодня в нашей стране реформы естественных монополий во многом основаны на успешном международном опыте реструктуризации и развитии рынков электроэнергии, газа и железнодорожных перевозок. Однако, в нашей стране отсутствует необходимая законодательная база, опыт экономического регулирования, большие размеры монополистических образований и "непрозрачность" их производственно-хозяйственной деятельности.

Реформирование отечественных отраслей естественных монополий в современных условиях сводится к следующему:

- уменьшение степени государственного регулирования деятельности естественных монополий, благодаря применению государственно-частного партнерства;

- выделение монопольного ядра и структурных составляющих, осуществляющих свою деятельность в соответствии с правилами рынка.

Таким образом, реформирование естественных монополий направлено на повышение эффективности монополистических образований, выделение из их структуры конкурентных сегментов, повышение конкурентоспособности отраслей на отечественном и международном рынке, а также привлечение инвестиций. Кроме того, осуществляемые в современных условиях реформы инфраструктурных отраслей подразумевают и развитие государственно-частного партнерства.

Допуск частного капитала в естественно монопольную сферу, как свидетельствует опыт многих стран, может осуществляться на основе передачи от государства частному инвестору либо прав собственности (прямая приватизация), либо функций по управлению инфраструктурными отраслями (например, на концессионной основе).

Базовым вектором проводимых сегодня в России реформ естественных монополий выступает следующее направление: выделение производственной и инфраструктурной стадии. В соответствии с международным опытом, можно выделить три основные теоретические модели с соответствующими вариантами структурной политики.

Согласно первой модели сохраняется полностью интегрированное монополистическое образование, объединяющее в себе все стадии производства и сетевого хозяйства. Монополистам принадлежит огромная власть, которая может быть ослаблена лишь на локальных рынках посредством развития конкуренции. Следует отметить, что в современных условиях все естественные монополии в России построены в соответствии с данным принципом.

Вторая модель предполагает разграничение производственного процесса и сетевого хозяйства. Соответственно на стадии производства может присутствовать конкуренция, тогда как на стадии сетевого хозяйства все еще остается монопольное положение. На сегодняшний день, в соответствии с данной моделью осуществляют свою деятельность предприятия в сфере электроэнергетики, что стало возможным благодаря проведенной реструктуризации монополистических образований данной отрасли. При этом, в законодательстве все еще не определены барьеры, не позволяющие сетевому монополисту воздействовать на конкурентные отношения производителей.

Третья модель предполагает наличие одновременно элементов конкуренции и интеграции.

В данном случае так называемого "функционального разбиения", например ведения раздельной хозяйственной отчетности по сетевой и производственной деятельности внутри интегрированного предприятия, а также регулирования внутренних цен, назначаемых монополистом для самого себя за пользование инфраструктурной сетью[25].

В соответствии с данной моделью осуществляют свою деятельность сетевые монополии, в том числе и естественные монополии, которые вступают в конкурентные отношения в сфере производства.

При этом, в процессе реформирования должны учитываться интересы трех основных движущих сил: самих монополий, совмещающих в себе как естественно-монопольную сферу (инфраструктуру), так и потенциально конкурентные виды деятельности; независимых от монополий производителей, для реализации товаров и услуг которых необходима инфраструктура монополий и инвесторы; промышленных потребителей указанных товаров и услуг.

Кроме того, при разработке реформ необходимо учитывать специфические особенности отечественных естественных монополий:

- большая протяженность территории страны, в связи с чем возрастает роль естественных монополий как экономического механизма государственной интеграции, при этом транспортные издержки так же увеличиваются;

- суровый климат во многих регионах страны обуславливает высокую энергоемкость экономики;

- особая роль отраслей естественных монополий в обеспечении экономической безопасности страны;

- низкий технологический уровень развития отечественных компаний, в том числе энергосберегающих, и экономической эффективности на предприятиях-потребителях продукции естественных монополий, а также жилищно-коммунального хозяйства на фоне низкой платежеспособности;

- наследие от административно-командной системы (размещение промышленного производства с ориентацией на источники энергии).

Таким образом, проведение реформ отраслей естественных монополий в России невозможно без учета вышеперечисленных факторов, в противном случае это грозит остановкой большого количества промышленных предприятий, ростом долгов за электроэнергию, а также переориентацией топливно-энергетического комплекса на внешний рынок. Соответственно, подход к реформам должен быть строго взвешенным, основанным на точных расчетах, а прямой перенос какой-либо зарубежной модели на российскую почву просто недопустим.

3.2. Современные подходы к тарифному регулированию в отраслях естественных монополий (на примере отрасли электроэнергетики).

Государственное регулирование тарифов на услуги предприятий естественных монополий осуществляется в целях защиты экономических интересов потребителей от необоснованного повышения: тарифов, достижения баланса интересов субъектов естественных монополий и потребителей их услуг, развития конкурентной среды, создания экономических стимулов для обеспечения снижения себестоимости услуг.

В отличие от цены на любой другой товар, который устанавливается единолично предпринимателем, исходя из своих предположений о рыночной конъюнктуре, понятие системы ценовых ставок означает, что есть множество элементов, формирующих конечные тарифы: собственно интересы предпринимателя, уровень жизни населения, уровень развития производства, государство, выражающее интересы последних двух групп через органы регулирования. Таким образом, тарифообразование на электроэнергию становится элементом государственной экономической политики.

При государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике основным принципом должно являться достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии, обеспечивающего доступность указанных видов энергии при обеспечении возврата капитала, инвестированного и используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов).

При регулировании тарифов применяются следующие методы:

- метод экономически обоснованных расходов (метод "затраты плюс");

- метод индексации тарифов;

- метод доходности инвестированного капитала (метод RAB).

Традиционным и преимущественно используемым в тарифном регулировании электросетевых компаний является: метод экономически обоснованных затрат ("затраты плюс") при расчете тарифа на передачу электрической энергии.

Это означает, что при утверждении тарифов рассматриваются экономически обоснованные затраты компании на осуществление регулируемой деятельности, с учетом их фактического целевого использования за предыдущий год и инвестиционная программа организации. Из этих двух слагаемых и формируется тариф.

При использовании метода экономически обоснованных затрат тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации (НВВ), осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования. Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной Антимонопольной службой сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ. Сводный баланс формируется Федеральной Антимонопольной службой с поквартальной и помесячной разбивкой на основе принципа минимизации суммарной стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям, при участии органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов.

При формировании сводного баланса определяются планируемые объемы потребления электрической энергии (мощности) населением.

Таким образом, используемый преимущественно в настоящее время затратный метод характеризуется стимулированием "раздувания" издержек у субъектов регулирования и препятствует внедрению передовых технологий.

Метод доходности инвестированного капитала (Метод RAB от англ. Regulatory Asset Base) - это система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций.

В основе методики RAB лежит формирование тарифа компаний таким образом, чтобы они имели возможность постепенно возвращать инвестированные средства и проценты на привлеченный капитал. При этом заемные средства возмещаются не за один год, а в течение 20 и более лет. Тарифы устанавливаются на период от трех до пяти лет, что обеспечивает стабильность и прогнозируемость ситуации для инвесторов, снижает их риски, а значит, и стоимость капитала для распределительных сетевых организаций.

Принципиально новым в данном методе является включение в необходимую валовую выручку компании двух составляющих - возврата инвестированного капитала (аналога бухгалтерской амортизации) и дохода на инвестированный капитал.

Размер инвестированного капитала определяется для регулируемой организации один раз (при переходе на RAB) по результатам оценки активов независимой экспертной организацией - это рыночная стоимость объектов, непосредственно участвующих в процессе передачи электрической энергии.

Федеральная Антимонопольная служба совместно с Минэкономразвития России организовала работу по внесению изменений в Порядок определения и ведения учета инвестированного капитала. В условиях широкомасштабного перехода на методику RAB задача разработки качественного инструментария для ведения учета регуляторной базы одна из самых актуальных на сегодняшний день. Срок возврата инвестированного о капитала определен ФАС России на первый долгосрочный период - 35 лет.

Таким образом, в соответствии с выбранными критериями можно сделать вывод, что внедрение системы тарифообразования на принципах RAB обладает рядом преимуществ:

- формирование тарифов происходит на основе стоимости активов компании, определенной независимым оценщиком, т.е. с учетом переоценки, что значительно повышает возможности компании в финансировании инвестиционных программ;

- обеспечивается возвратность акционерного и заемного капитала на уровне рыночной доходности в отраслях с аналогичным уровнем рисков;

- создаются стимулы для компании к снижению затрат и повышению надежности и качества энергоснабжения;

- устанавливаются долгосрочные тарифы с ежегодной индексацией в зависимости от величины инфляции и с учетом других объективных причин, что способствует прозрачности и прогнозируемости денежных потоков компаний.

- применение метода доходности инвестированного капитала это компромисс между энергоснабжающими компаниями, потребителями электрической энергии и государством.

Заключение

Рассмотрев естественные монополии, можно сделать вывод, что однозначной оценки данного вида монополий в экономической теории нет. В науке существуют мнения, обосновывающие существование естественных монополий и доказывающие их эффективность в рыночной экономике, но есть и мнения, категорически опровергающие существование какой-либо естественности монополий.

Проведенный в данной курсовой работе анализ позволяет сделать вывод в пользу существования естественных монополий. На данный момент все известные методы регулирования хотя и позволяют кардинальным образом решить проблемы естественных монополий, но обладают рядом недостатков, снижающие эффективность деятельности естественных монополий. Таким образом, пока экономическая наука не нашла более эффективный способ, регулирование естественных монополий является основной проблемой государства, которое во многих странах имеет тенденцию брать на себя ответственность за деятельность естественных монополий целиком и национализирует их. На данном этапе этот способ является наиболее эффективным.

Проведя анализ специфики российских естественных монополий, можно сделать вывод, что государственная политика по отношению к естественным монополиям до конца не сформировалась, что находит отражение в несовершенном законодательстве. Однако у российских естественных монополий есть огромный потенциал.

Таким образом, естественные монополии в России имеют преимущества в условиях государственной собственности, а политика активного государственного предпринимательства может сделать естественные монополии весьма эффективными, что позволит российской национальной экономике успешно развиваться и занять достойное место в мире.

Список литературы

1. Абросимова О. Ю. Естественные монополии в России: особенности развития и способы эффективного регулирования.// 2012 г.

2. Абросимова О.Ю., Малкина М.Ю. Особенности функционирования естественных монополий в современной России // Экономический анализ: теория и практика. − 2012. − № 12 (267). – С. 56–64 – 1 п.л.

3. Естественные монополии в России: особенности развития и функционирования// URL: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=720855

4.Естественная монополия//URL: http://www.smartcat.ru/Referat/stoedramfh

5. Всероссийский научно-практический журнал «История, философия, экономика и право», Орлова К. С., Проблема естественных монополий в экономике России //2014 г.

6. Естественная и искусственная монополия в жилищно-коммунальном хозяйстве // Карпов А.Л. 2008 г.

7. Естественные монополии: проблемы функционирования и практика регулирования// Мкртчян Н. Д., 2008 г.

8. Зотов А.П., Галлямова Д.Х. Методы государственного регулирования

9. функционирующих естественных монополий // Экономика и управление. 2006. №4. С. 84.

10. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: Юрайт-Издат, 2011

11. Коптин Д. Р. Роль антимонопольного регулирования в развитии конкурентных отношений на естественно-монопольных рынках // Известия СПбУЭФ. 2009. № 4.

12. Родионов С. А. Феномен естественных монополий в российской экономике // Известия СПбУЭФ. 2012. № 2.

13. Сапир Ж. Естественные монополии: проблемы определения и контроля // Проблемы прогнозирования. 2004. №6. С. 46.

14. Белоусова Н.И. Методология структурного регулирования российских

естественных монополий на федеральном и региональном уровне. Автореф. дисс. … д. экон. наук. М., 2009.

15. Основные показатели деятельности естественных монополий// Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals.

16. Экономика России. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_России.

17.Авдашева С. Б. Развитие и применение антимонопольного законодательства в России// Доклад по материалам проекта Центра фундаментальных исследований, выполненных в 2007–2010гг. в Институте анализа предприятий и рынков ГУ – ВШЭ. URL: http://lawfirm. ru/article/index. php?id=937.

18. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ.

19. Янович И.С. Антимонопольное законодательство России и зарубежных стран: общая характеристика // Вестник Московского университета. - 2011. - №6. - с.102-112.

20. Якунина И.Н., Радюкова Я.Ю. Государственное регулирование деятельности естественных монополий в контексте обеспечения реализации национально-государственных интересов России // Вестник Тамбовского ун-та. - Сер.: Гуманитарные науки. - Вып.2 (82). - 2010. - с.36-42.

21. Экономическая теория: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Юданова А.Ю. - М.: Изд-во "КноРус", 2012. - 608 с.

Приложение 1

Приложение 1

Роль естественных монополий в национальной экономике.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 4

[1] Радюкова Я. Ю. О возможностях адаптации зарубежного опыта государственного регулирования естественных монополий в современных российских условиях М: социально-экономические явления и процессы,№1.2013

[2] Современный экономический словарь Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.

[3] Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: Юрайт-Издат, 2011.

[4] Ст.З ФЗ РФ «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995

[5] www.ecfor.ru Естественные монополии: проблемы определения и контроля. Жак Сапир.

[6] Ст.4 ФЗ РФ «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17.08.1995

[7] Комитет совета Федерации по бюджету. 2015 г. URL: http:// counoil.gov.ru

[8] Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКХ. 23.05.2011 г. URL: http:// ria.ru

[9] Кутерин М. И. Естественные монополии как инструмент государственного регулирования экономики: автореф. дисс. … д-ра. экон. наук. М., 2010.

[10] О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ.

[11] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_добыче_нефти

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_добыче_природного_газа

[12] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_бюджет_России

[13]URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/33857a8044cd99bda132f733421f06f5

[14] Федоров С. В. Монополисты-энергетики//Рисковик. Профессиональный портал для риск-менеджеров. URL: http://www. riskovik. com/journal/stat/n2/mono/.

[15] 05.07.2011г. URL: http://www. ng. ru/economics/2011-07-05/4_zkhk. html.

[16] Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая контрактация»/ науч. ред. В. С. Катькало. СПб: Лениздат, 1996.

[17] Газпром в вопросах и ответах// ОАО «Газпром». URL: http://gazpromquestions. ru/index.php?id=34.

[18] Отчет о результатах деятельности в 2010 году и задачах на среднесрочную перспективу// Федеральная служба по тарифам. URL: http://www.fstrf.ru/about/activity/reports/mainreport/9

[19] Отчет о результатах деятельности в 2010 году и задачах на среднесрочную перспективу// Федеральная служба по тарифам. URL: http://www.fstrf.ru/about/activity/reports/mainreport/9

[20] Сапир Ж. Естественные монополии: проблемы определения и контроля // Проблемы прогнозирования. 2004. №6. С. 46.

[21] Гольденберг И.А. Проблемы институциональной реформы и регулирование естественной монополии // Проблемы прогнозирования. 2002. № 2. С. 99.

[22] Салиева Р.Н. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных монополий в нефтегазовом секторе экономики // Вестник Тюменского государственного университета. 2004. № 1. С. 136.

[23] Белоусова Н.И. Методология структурного регулирования российских естественных монополий на федеральном и региональном уровне. Автореф. дисс. … д. экон. наук. М., 2009.

[24] Городецкий А., Павленко Ю. Реформирование естественных монополии // Вопросы экономики. - 2010. - № 1. - c.137-138.

[25] Дерябина М. Реформирование естественных монополий: теория и практика // Вопросы экономики. - 2006. - № 1. - c.106-107.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)