Комитет по образованию Санкт-Петербурга ГБОУ СПО

Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга

Родштейн Валентина Ильинична

студентка 4 курса

специальность 070802

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Курсовая работа на тему

«Санкт-Петербург – Морская столица»

по дисциплинам

«Композиция» и «Исполнительское мастерство»

Руководитель:

Воронцова

Вера Павловна

2012г.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………… 3-4

Глава 1. Исторические и художественные основы для создания проекта росписи декоративного изделия……………………………………………….5

1.1 История возникновения лаковой миниатюрной живописи

в России. История городского пейзажа ……………………………….5-11

1.2 Санкт-Петербург в изобразительном искусстве …………………..11-15

1.3 Создание композиции…………………………………………………..16-17

Глава 2. Процесс выполнения изделия в материале……………………...18

Инструкция по охране

труда при работе в художественных мастерских......................................................................

................................18-

21

2.1 Материалы, инструменты и оборудование, применяемые для росписи шкатулки в технике лаковой миниатюрной живописи……………….21-23

2.2 Разработка технологической последовательности росписи изделия..23

2.3 Классификация видов брака и способы их устранения………………24

Заключение ……………………………………………………………………..25

Список литературы………………………………………………………...26-27

Приложение

Введение

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева; …

А.С. Пушкин.

Русские художественные лаки - один из оригинальных и богатейших видов народных промыслов с тонкой поэтикой живописного языка, фольклорными принципами творчества и развиваемыми традициями. Это искусство уникально по своей природе, по характеру техники и материала, по художественным методам и неповторимости живописных образов. В нем действительно отражается народная душа.

Актуальность. Санкт-Петербург всегда был интересен для художников, писателей и поэтов. Город является культурной столицей России и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому многие туристы желают увести частичку города с собой.

Проблема. Многие произведения лаковой миниатюрной живописи, связанные с Санкт-Петербургом, однотипны и представляют собой набор наиболее известных мест. Промыслу не хватает жанровых композиций более качественного исполнения связанных с городом.

Объект. Городской пейзаж в изобразительном искусстве.

Предмет. Изображения Санкт-Петербурга в лаковой миниатюрной живописи.

Цель. На основе изученного материала создать проект изделия и выполнить его в материале.

Задачи исследования:

1. Определить информационные источники исследования.

2. Изучить материал.

3. Проанализировать информационные источники.

4. Разработать варианты композиции и колористическое решение проекта.

5. Выбрать оптимальный вариант эскиза. Выполнить проект на планшете.

6. Определить технологическую последовательность исполнения проекта в материале и инструменты.

7. Выполнить проект изделия в материале.

8. Подготовить текст, презентацию и защиту курсовой работы.

Структура курсовой работы.

Курсовая работа имеет следующую структуру:

1. Введение, в котором раскрывается проблема и актуальность исследования, а так же определяются цели и задачи курсового проекта;

2. Первая глава, в которой представлено теоретическое исследование по теме и работа над композицией;

3. Вторая глава, в которой раскрывается технология, инструменты, материалы и виды брака

4. Заключение, в котором подводятся итоги работы по выполнению проекта.

5. Список используемых источников.

6. Приложение.

Глава 1. Исторические и художественные основы для создания проекта росписи декоративного изделия

1.1 История возникновения лаковой миниатюрной живописи в России.

Искусство лаковой живописи родилось на Востоке в глубокой древности. В XVII столетии искусство лаковой живописи проникло в Европу. В это время приобретают известность французские лаки. В Германии, в Брауншвейге, в 1763 году открывается фабрика Штобвассера, быстро завоевавшая признание в Европе за высокое качество лака и живописных изображений.

В Петербурге на берегу реки Фонтанки в начале 18 века была организована первая лакирня. Согласно указу Петра 1 в Петербург был приглашен один из известнейших голландских специалистов лакирного дела Генрих Ван Брумкорст. Он приехал для обучения будущих российских мастеров. Получив заказ Петра Первого, Брумкорст с подмастерьями занялся отделкой Монплезира, он выбирает из 13 членов своей «команды» двух наиболее успешных (русских) учеников и вместе с ними приступает к работе. Этими учениками были Тихонов и Федоров, которые по июльскому указу 1720 года были произведены в подмастерья. В июне 1720г. с «живописцами Адмиралтейского ведения», лакового дела подмастерьями Иваном Тихоновым и Порфирием Федоровым и еще десятью учениками был заключен договор на оформление лакового китайского кабинета в Петергофе. Работы по оформлению лакового кабинета Монплезира велись около 2-х лет и к марту 1721 г. было исполнено 60 панно.

В Санкт- Петербурге «лакирные мастера» начинали с росписи панно в качестве настенных украшений, перейдя затем к лаковой росписи мебели, кабинетов, мелких бытовых вещей.

В Петербургской Академии художеств были учреждены классы, где получали специальную подготовку в области «лакирного художества».

Создавалась неразрывная, льющаяся единым потоком сказочно прекрасная декоративная роспись, во многом отвечавшая законам китайской живописи, но несомненно «обрусевшая». Лакирные мастера 18- 19 вв занимались самыми разными художественными работами в свободной живописной манере, свойственной мастерам Италии или Франции, могли просто расписывать под мрамор или другой камень пилястры и стены в особняках заказчиков. Художественное творчество мастеров неотделимо от культуры и искусства XVIII века.

Лаковые изделия малых форм были востребованы, ценились, включались в приданное, были популярны. В 1760х годах в описях вещей императорского дворца указывается значительное количество табакерок с перламутром, лаковых с росписью в восточном стиле или европейской живописью в миниатюре. В первой половине 19 столетия в Петербурге на фабрике Мартина Боля изготавливались чудесные табакерки разных форм с золотыми и серебряными шарнирами и миниатюрной живописью, изделия из дерева папье-маше, металла.

Интерес к лакам не угасал на протяжении19 века. Сведения о произведениях лаковой миниатюрной живописи в Санкт-Петербурге обрываются в конце 19 века.

В 1982 году, по инициативе и под руководством председателя ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Вадима Порфирьевича Савченко, объединение «Творчество» приступило к возрождению забытого вида декоративного искусства – Петербургской лаковой миниатюрной живописи.

Для работы приглашаются художники работающие в академической стиле письма и художники владеющие палехской школой письма. При объединении открывается школа-мастерская, где готовят художников-миниатюристов петербургской лаковой живописи.

В. П. Савченко, возрождая лаковое ремесло Санкт-Петербурга, вырабатывает собственный оригинальный стиль для изделий с лаковой миниатюрой. Шкатулки, плакетки и другие изделия изготовляют из ценных пород дерева, отличающихся прочностью и красотой текстуры древесины, поверхность крышки расписываются пейзажами северной столицы, историческими и жанровыми сценами, пишут портреты людей оставивших свои имена в истории города и государства Российского.

В 1990 – 91 годах начинает свою производственную деятельность художественная мастерская Петербургской лаковой миниатюры «Лакир» под руководством Песчанской Янины Григорьевны. Ассортимент изделий: футляры различных форм и размеров, шкатулки и портсигары, визитницы и кредитницы, записные книжки и плакетки, а также пасхальные яйца с видами Петербурга, пейзажами, портретами, копиями картин художников. Миниатюрная живопись выполняется на папье-маше темперными красками.

В 2007 году художественная мастерская «Лакир» закрылась.

Лаковая миниатюрная живопись развивалась не только в Петеребурге.

В 1795 году под Москвой в селе Данилково (ныне Федоскино) московским купцом П.И.Коробовым была открыта фабрика по изготовлению лаковых козырьков для киверов – головных уборов солдат и офицеров русской армии. Он пригласил из Германии несколько брауншвейгских мастеров и наладил на своей фабрике производство лаковых изделий.

После смерти Коробова предприятие возглавил его зять П.В.Лукутин.

Живопись на изделиях из папье-маше писалась обычно маслом в технике многослойного письма, в три-четыре слоя. Каждый слой покрывался лаком и просушивался. Роспись выполнялась двумя способами «по-плотному» и «по-сквозному».

Большое распространение получили изображения видов двух российских столиц – Москвы и Петербурга. Увлечение техникой мозаики, было модным в начале XIX века и связано с интересом к мозаичному искусству.

Для сюжетов росписей использовался различный изобразительный материал: гравюры, литографии, лубки, картины известных художников 2-й половины 19 века, которые творчески перерабатывались и преображались на плоскостях маленьких коробочек и шкатулок. Это была сложная переработка, так как она заключала в себе создание принципиально новой декоративной миниатюры, неразрывно связанной с самим изделием.

В 1904 году после смерти последнего владельца фабрики П. А. Лукутина она была закрыта.

В мае 1910 года десять мастеров учредили «Федоскинскую трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукутиных».[8; с.5]

В 1924г. в Палехе создаётся Артель древней живописи, на основе древнерусского иконописного центра, которая занималась росписью по дереву, через некоторое время палешане переняли, технологию Федоскино, роспись на папье-маше, но оставили древние традиции, росписи темперными красками. [12; с.4]

В 1923 мстерские иконописцы организовали «Артель древнерусской живописи», попытавшись перенести свое искусство на украшение деревянных точеных изделий. К 1930-м гг. ими была освоена технология изготовления изделий из папье-маше, заимствованная у мастеров старейшего в России центра лаковой миниатюры — подмосковного Федоскино.[6; с.3]

В 1934 воодушевленные примером Палеха и Мстеры холуйские художники организовали артель, пробуя себя в новом качестве. После войны художники начали осваивать миниатюрную живопись темперой по папье-маше в поисках новых декоративных решений, опираясь на местные традиции иконописи. [3; с.4]

В наше время, в России, осталось 4 промысла, которые занимаются лаковой миниатюрной живописью, это Федоскино, Палех, Мстера и Холуй.

История городского пейзажа

В истории лаковой миниатюрной живописи жанр «городской пейзаж» занимает особое место, многими художниками-миниатюристами были воспеты красоты Петербурга и его окрестностей.

Городской пейзаж как самостоятельная тема в искусстве сложился лишь в XVIII веке. Впервые же городские мотивы появились в произведениях средневековых художников. Искусство того времени следовало не природе, а отражало идеализированные представления о ней. Изображение города в средние века чаще всего образ Небесного Иерусалима символ божественного, духовного и возвышенного. В миниатюрах встречались сюжеты, связанные с Вавилонской башней. У средневековых городских изображений много общего с гравированными географическими картами, цель которых показать зрелище мира земного. Правда, реальное пространство представлялось средневековому человеку религиозно-мифологическим, и было лишено топографической точности. Виды городов на картах служили своего рода формулой, знаком, условно определяющим место действия.

По-новому городской пейзаж был осмыслен старонидерландскими мастерами.

Они тщательно, с любовью запечатлевали красоту окружающей земли. У нидерландских, а позднее французских и немецких художников XV столетия мир предстает во всем многообразии своих проявлений. Часто, в произведениях нидерландских и немецких мастеров городской вид служил фоном для основной сцены. Обилие подробностей городской жизни и архитектуры придает изображению убедительность и достоверность.

Выделению городских изображений в специфический вид пейзажной живописи способствовал архитектурный пейзаж.

Жанр складывавшийся под влиянием теории линейной перспективы. Главную задачу мастера этого вида видели в построении сложной, тщательно разработанной композиции с учетом единой точки зрения, изображении вымышленных архитектурных сооружений.

Почти параллельно с этим направлением развивалась и другая традиция. В XVI — XVII веках в Германии, Голландии и Франции получили распространение изображения городских ландшафтов. Живописцы привозили из путешествий многочисленные альбомы с натурными зарисовками.

В середине XVII века городской пейзаж становится одной из излюбленных тем голландских художников.

Геометрическая четкость городских построек сочеталась в их работах с бытовыми эпизодами и пейзажем.

В XVIII веке сформировалась особая разновидность пейзажного жанра ведута.

В зависимости от характера воспроизведения городской местности она подразделялась на реальную, идеальную или фантастическую. В реальной ведуте, здания точно и скрупулезно изображались художником в окружении реального ландшафта, идеальной в вымышленном ландшафте; фантастическая ведута пейзаж целиком созданный фантазией художника. Расцветом этого вида живописи стала венецианская ведута. В отличие от римских мастеров архитектурного пейзажа венецианцы изображали не древний, а современный город со всеми особенностями его жизни.

Наряду с ведутой, в Италии XVIII века получил распространение пейзаж с руинами.

Развалины древних крепостей, остатки колонн, разрушенные башни стали постоянными атрибутами многих пейзажей.

Ведута в Германии и Англии XVIII века имела свои особенности. Однако, к концу столетия интерес к ней в европейских странах ослабел, и художники уже не вносили в ее развитие ничего нового.

В эпоху романтизма сохранялся интерес к археологическим памятникам, старине, античным храмам. Все большую роль в европейском культурном обиходе начали играть изобразительные рассказы о путешествиях. Находясь в пути, многие художники делали зарисовки. Из зарисовок городских видов, порой, складывались обширные циклы. Для художников-романтиков была неважна узнаваемость в картине тех или иных мест, и точность их представления. Существующие в действительности здания они часто помещали в произвольное архитектурное окружение. Это делалось с целью передачи особой атмосферы, навеянной настроением от ее созерцания.

В середине XIX века у художников — пейзажистов проявился интерес к жанровым сценам.

Новую страницу истории городского пейзажа открыли французские импрессионисты.

Их внимание привлекали разнообразные мотивы: улицы в разное время дня, вокзалы, силуэты зданий. Стремление передать ритм жизни города, уловить постоянно меняющееся состояние атмосферы и освещение привели импрессионистов к открытию новых средств художественной выразительности. Подвижность и изменчивость формы предметов они выражали посредством размытия линейных контуров, обобщенных очертаний, свободных и быстрых мазков. Художники работали на открытом воздухе, учитывали законы оптического смешения цветов. Для композиций импрессионистов характерна динамичность построения, асимметрия, усечение фигур и предметов краями холста. Не стремясь к детализации, они передавали непосредственность впечатления от натуры. Художники выделяли в изображенном объекте то, что отвечало их эмоциональному состоянию, тонко выявляя особенности окружающей среды.

Художники, работавшие в разное время в жанре городского пейзажа, сохранили образы больших и малых городов своих стран, их самобытность и красоту и, что не менее важно, культурную преемственность.[15]

1.2. Санкт-Петербург в изобразительном искусстве

XVIII век — время широкого и всестороннего расцвета русской художественной культуры.

Изменения во всех областях жизни, связанные с деятельностью Петра I, привели к сложению новых форм искусства. Бурные преобразования в русской действительности тех лет проявились в строительстве городов и прежде всего Петербурга. Возникла необходимость создания многочисленных городских карт и планов, в составлении которых принимали участие граверы московской Оружейной палаты и Печатного двора. Широкое развитие в начале столетия получила гравюра. Она служила просветительским целям, прославлению побед армии и флота, успехов петровской политики. Большое значение также приобретают гравированные панорамы новой столицы Петербурга. Авторами многих произведений были иностранные мастера, приглашенные из Голландии. Работы этих художников особенно ценны в документальном отношении. Художественный образ Петербурга наиболее выразительно предстает в гравюрах воспитанника московской Оружейной палаты Алексея Зубова. В самом значительном его создании, Панораме Петербурга, возникает величественная картина города-порта, раскинувшегося на невских берегах. Зубов передает масштабный, впечатляющий вид северной столицы, торжественно и горделиво представляющей молодой петровский флот. В этой гравюре отразилось своеобразие манеры художника: подчеркнутая линейная ритмика, сочетание жестких контуров с легкой штриховкой, декоративное изящество. Сосредоточив свое внимание на изображении Петербурга, Зубов почти не обращается к образу Москвы.

Следующий этап в развитии городского пейзажа связан с творчеством знаменитого графика середины XVIII столетия Михаила Махаева.

Двенадцать знатнейших перспектив Петербурга, рисованных художником, гравировали искусные мастера Академии наук под руководством И. Соколова. Петербург Махаева не суровый портовый город, а роскошная, нарядная столица с торжественными архитектурными ансамблями, барочными дворцами и усадьбами. Наряду с панорамами в творчестве художника есть композиции камерного характера, проникнутые поэзией и лирическим чувством, например, Проспект по реке Фонтанке от Грота и Запасного дворца, Вид Летнего дворца с юга. Произведения этого мастера характеризуются строгим построением, пространственной широтой, убедительной передачей световоздушной среды, эмоциональной окраской.

В русском искусстве конца XVIII начала XIX века городской пейзаж становится самостоятельным видом живописи.

Его родоначальником считается выдающийся русский живописец Федор Алексеев. Ему удалось преодолеть сухую документальность произведений предшествующей эпохи. В алексеевских полотнах, наполненных жизненной правдой, перспектива уводит взгляд зрителя в глубину композиции по диагонали, так что точка схода оказывается за пределами картины. С помощью этого приема, характерного для театральной живописи, художник добивался особой естественности в передаче изображаемого. Алексеевым созданы многочисленные виды русских городов, но самые вдохновенные его творения посвящены Петербургу, который приобрел к концу XVIII столетия вид завершенного архитектурного ансамбля. Дворцовая набережная от Петропавловской крепости любимый мотив этого мастера. В гармонически просветленных пейзажах города он с художественным блеском передает торжественный строй петербургской архитектуры, спокойную гладь реки, медленно плывущие лодки, напоминающие гондолы. В петербургских работах 10-х годов XIX века художник соединяет тему пейзажа с темой повседневной жизни города.

В начале XIX века на смену трудоемкой технике гравюры на металле приходит литография.

Несомненный интерес представляют литографированные виды Петербурга и его окрестностей, рисованные в 1820 — 1830 годы А.Мартыновым, С.Галактионовым, К.Беггровым, В.Садовниковым, К.Сабатом. Их произведения, отмеченные строгой графической манерой, удачно передают своеобразие Петербурга. К акварельным и карандашным этюдам городских видов обращаются и архитекторы. Они рисовали как проектируемые, так и реальные ансамбли и здания. Наиболее интересные акварельные и графические образы Петербурга созданы А. Воронихиным и А. Брюлловым.

На характер изображений Петербурга середины XIX столетия определенное влияние оказал романтизм. В городских пейзажах значительное внимание стало уделяться всевозможным явлениям природы: гроза, лунный свет, закат, сумерки. Это придавало городским видам загадочность и таинственность. Романтический образ города сильнее всего раскрывается в живописи Максима Воробьева и учеников его школы. «Осенняя ночь в Петербурге» и «Пристань с египетскими сфинксами на Неве ночью» — одни из лучших картин художника. [16]

А. П. Остроумова-Лебедева запечатлела пейзажи города в чёрно-белых гравюрах и акварелях первой половины XX века.

Мстислав Добужинский запечатлел городские пейзажи в цикле цветных гравюр и картин 1900-х - 1910-х годов.

Д. И. Митрохин создал цикл акварелей и гравюр, запечатлевших Санкт-Петербург — Ленинград 1910-х—1950-х.

Ленинградские художники Михаил Канеев, Ярослав Крестовский, Александр Коровяков, Анатолий Ненартович, Александр Семенов, Арсений Семенов, Вениамин Борисов, Александр Шмидт и другие в 1940-90 годы запечатлели в своих произведениях образ современного Ленинграда.

Иным становится творческий метод у художников, сформировавшихся в 1970-80-е годы. Они стремятся стилизовать виды города, трансформируют композицию в русле традиционных в прошлом жанров. Так, в офорте А.Москвичева, демонстрирующем Петербург с высоты птичьего полета, используется прием, популярный в старинных гравюрах.

Образ Петербурга северного, дождливого привлек молодого графика А.Мажугу, который, словно покорившись осенней красоте, запечатлевает дома на Петроградской стороне, отраженные в холодной воде реки.

Воплощение города загадочного, закрытого для посторонних встречается в творчестве Ф.Васильевой, Л.Кульшарова.

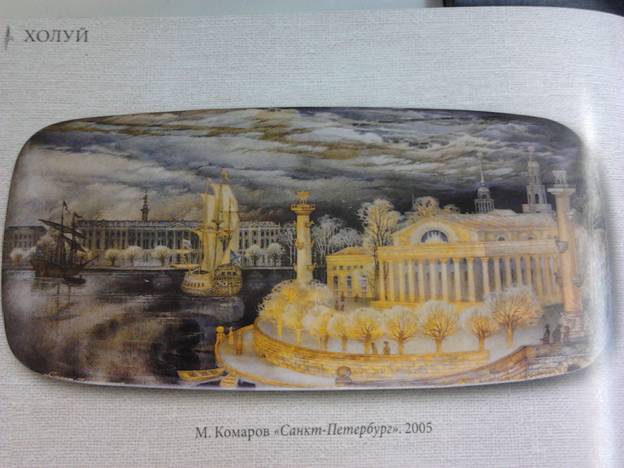

Изображения Санкт-Петербурга довольно часто можно встретить в лаковой миниатюрной живописи, чаще всего город изображался в миниатюрах Федоскино и Холуя, единичные экземпляры можно встретить в других промыслах.

В Федоскино, с присущей ему живописностью и в лучших традициях, имеется огромное количество работ посвященных Петербургу. Вначале XIX в. большое распространение получили изображения Петербурга, и по сегодняшний день интерес не угасает. М. Тугаринов, С.И. Козлов, Н.М. Солонинкин, А.С. Козлов, А.А. Козлова, вот только малая часть имен художников Федоскино воспевающих город.

В произведениях Аллы Козловой зрителя всегда привлекают и покоряют легкость рисунка, приверженность светлому колориту, широкое использование декоративных эффектов перламутра. Ее вещи всегда создают ощущение праздника. Персонажи Аллы Козловой – беззаботные и веселые куколки – барышни XIX века, кружащиеся на льду замерзшей Невы в центре Санкт-Петербурга. Все эти образы искренне выражают душевное состояние автора, которая и в жизни вокруг себя старается создать веселое театральное действо.

В Холуе известны такие имена, как Н. Шведцов, М. Комаров, О. и С. Суворовы, Е. Грачев, М.А. Архипов, Т. Милюшина, В.Н. Седов, С.В. Теплов, А. А. Копиенко. Санкт-Петербург, изображаемый в Холуе, это не живописные виды города, это стилизованные здания, достопримечательности Петербурга, напоминающие палаты. Композиции в работах холуйских художников примечательны - в одной работе собраны все известные места города. Наиболее известный холуйский миниатюрист А. А. Копиенко, с особой точностью и мельчайшими подробностями, переносил великолепные достопримечательности Петербурга, на маленькие шкатулки. [Приложение 1,2] Если Копиенко пытался чуть реалистично передать архитектуру города, то Дмитриев С.М. наоборот декоративно изображал Санкт-Петербург в привычном для Холуя стиле.[Приложение 3] Работы Дмитриева тоже очень мелко прописаны, в них чувствуется Петербург с присущей ему грацией.

1.3. Создание композиции

В начале работы над курсовым проектом были продуманы от начала до конца этапы выполнения. Перед выполнением работы в материале, необходимо создать проект на планшете. После множества зарисовок с видами Санкт-Петербурга, были также выполнены зарисовки Петербурга с гравюр художников А. Зубова, М. Махаева. Каждая зарисовка была закомпонована в листе с учетом его формата (А4), учитывалось также разнообразие вариаций композиционных решений. [Приложение 4,5,]

Подробнее изучив материалы различных источников, рассказывающих о гравюрах, а так же просмотрев иллюстративный материал, собранный для курсовой работы, было решено взять за основу одну из гравюр Михаила Махаева в альбоме «Знатнейшие проспекты Петербурга», «Проспект вверх по Неве-реке от Адмиралтейства и Академии наук к востоку».

Задача заключалась в переработке гравюры (компиляции) для росписи шкатулки в технике лаковой миниатюрной живописи. Были выполнены различные варианты зарисовок с гравюры, велась работа по подбору определенного размера изображения. В итоге выбор был остановлен на шкатулке размером 18х6х4см, где все изображение гармонично вписывалось в данный формат. [Приложение 6,7,8]

Работа представляет собой панораму от Адмиралтейства к Академии наук. На первом плане – Нева с многочисленными суднами. Слева Академия наук, пришвартованная к берегу галера с собранными парусами, на ней развиваются флаги. Чуть правее середины располагается большая парусная галера с рядами весел и собранными парусами. На мачтах развеваются вымпелы. Корма венчается высоким фонарем. По направлению к галере, почти параллельно краю композиции плывет остроносая лодка с двумя людьми, одетыми в военную форму (один из них гребет сидя, другой - стоя). Рядом, перпендикулярно ходу лодки - шлюпка, в которой сидят и стоят солдаты с ружьями и пиками. Параллельно шлюпке в правом нижнем углу, еще одна большая парусная галера, идущая вниз по течению. Вверх по течению Невы идут две галеры с развевающимися Андреевскими флагами, вымпелами, поднятыми якорями, с людьми на борту. У правого края - набережная, вдоль которой идет ряд двух, - четырехэтажных домов; первое здание на набережной третьего Зимнего дворца в стиле русского барокко. Здание трехэтажное с полувальмовой крышей, нижний скат которой плавно вогнут. Фасад дворца, обращенный к Адмиралтейству, - с двумя ризалитами, фасад со стороны Невы - гладкий. Вдалеке виднеется Петропавловская крепость и ещё хаотично плывущие галеры. Третий план составляет небо с перистыми и кучевыми облаками.

По окончанию поисков композиционно улучшенного решения, приступили к чистовому рисунку. При выполнении чистовой работы, уделялось внимания качеству выполнения рисунка, ударов линий и соответствию линейного рисунка эскизу. Чистовой рисунок был дополнен новыми элементами, проходила работа над ошибками, допущенными при выполнении зарисовок.

Следующий этап – выполнение цветовых эскизов.[Приложение 9,10] Среди множества вариантов колористического решения композиции, был выбран вариант, выполненный в монохромной гамме, с использованием белил титановых, ультрамарина, умбры жженой, сажи газовой, алюминиевой краски. По данному эскизу был выполнен чистовой вариант колористического решения, проходящий в несколько этапов.

После завершения работы над проектом крышки изделия, приступили к выполнению орнамента на кузовке. Был разработан орнамент подчеркивающий тематику курсовой работы, тонкие стилизованные волны. Орнамент был выполнен алюминиевым порошком, встворенным с гуммиарабиком.

Проект композиции курсовой работы был оформлен на планшете, и после приступили к выполнению в материале.

Глава 2. Процесс выполнения изделия в материале

ИНСТРУКЦИЯ

По охране труда при работе в художественных мастерских

ИОТ- 204-2012

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в художественных мастерских под руководством преподавателя допускаются учащиеся не моложе 15 лет, прошедшие медицинский осмотр, соответствующую теоретическую подготовку, инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие в мастерских должны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные режимом труда и охраны.

1.3. При работе в художественных мастерских возможно воздействие на работающего следующих опасных производственных факторов:

- электрический ток

- инструмент

- повышенный уровень шума

- неправильные приемы работы

- невнимательность во время работы

- захламлённость рабочего места и проходов

1.4. При работе в художественных мастерских должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:

- Халат хлопчатобумажный

1.5. В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах и заболеваниях.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать местонахождение первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена огнетушителем.

1.7. Работающие в художественных мастерских должны соблюдать порядок выполнения работ, правила лично гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Запрещается:

- Оставлять в мастерской одежду и личные вещи

- Хранить пищевые продукты и принимать пищу в мастерской

- Заниматься в мастерской посторонними делами

1.9. Учащиеся, допустившие невыполнения или нарушение правил поведения в мастерских, правил пожарной безопасности, инструкции по охране труда, нарушение дисциплины, правил внутреннего распорядка привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор. Халат и рукава должны быть застегнутыми, не должно быть свисающих концов. В неисправной, рваной спецодежде работать запрещается.

2.2. Получив от преподавателя рабочее задание, занять указанное мастером рабочее место.

2.3. Перед началом работы проверить состояние рабочего места, оборудование и инструмента в соответствии с требованиями инструкции по охране труда на данном рабочем месте и по выполняемой работе.

2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей или нарушений не приступать к работе, сообщить преподавателю и руководствоваться его указаниями.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Выполнять только порученную работы.

3.2. Во время работы неукоснительно соблюдать требования инструкции по охране труда для выполняемой работы.

3.3. Запрещается:

- Приступать к работе без прохождения инструктажа по охране труда для данной работы под роспись в журнале производственного обучения

- Покидать без разрешения преподавателя свое рабочее место

- Включать оборудование, не имеющее отношение к порученной работе

- Устранять самостоятельно без разрешения преподавателя неполадки оборудования и инструмента

- Производить самостоятельно без разрешения преподавателя регулировку и наладку оборудования

- Отвлекать от работы других

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и поставить в известность преподавателя. Далее следовать его указаниям.

4.2. При возникновении аварийной ситуации на соседнем рабочем месте оказать, в случае необходимости (работающий растерялся, получил травму) помощь товарищу: выключить оборудование, оповестить преподавателя и следовать его указаниям.

4.3. При загорании обесточить оборудование и все электроустановки в районе загорания, отключить вытяжную вентиляцию и приступить к тушению очага возгорания огнетушителем. Оповестить преподавателя.

4.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец этого случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который должен оказать пострадавшему первую помощь и, при необходимости, отправить его в ближайшее леченое учреждение. О несчастном случае сообщить директору колледжа.

5. Требования охраны труда по окончанию работы.

5.1. Доложить преподавателю об окончании работы.

5.2. Привести в порядок рабочее место и инструменты.

5.3. Снять спецодежду и убрать её на место хранения.

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующая отделением

ДПИ и НП

_____________ М.А. Пантелеева

2.1 Материалы, инструменты и оборудование, применяемые для росписи шкатулки в технике лаковой миниатюрной живописи

Лаковая миниатюра – вид декоративно прикладного искусства, живопись выполняется темперными красками на папье-маше.

Основные материалы:

- Заготовка из папье-маше 18*6*4— легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами (крахмалом).

- Бумага гознак формата А4

- Краски темперные поливинилацетатные художественные - это краски, которые растирают на клеевом растворе. Темперные краски должны соответствовать следующим требованиям. Прежде всего они должны легко разводиться водой, а после того, как высохли, наоборот, не размываться водой. Хорошие темперные краски при высыхании не меняют своего тона, не трескаются. При хранении в тюбиках они не должны загнивать, густеть или расслаиваться:

- Белила титановые

- Ультрамарин

- Умбра жженая

- Сажа газовая

- Алюминиевая краска – серебрянка – это серебряный порошок, растертый на стеклянной плите, курантом, с гуммиарабиком.

- Калька transparentpapier формата А4

- Пемзовый порошок

- Алкидный лак ПФ-283 (4с) - представляет собой бесцветный раствор алкидных смол, модифицированных растительными маслами, жирными кислотами растительных масел и продуктов их переработки, жирными кислотами талового масла и дистиллированным таловым маслом в органических растворителях с добавлением сиккатива.

Инструменты:

- Графья – держатель с затупленной иглой, для перевода рисунка.

- Лезвие для удаления неровностей

- Карандаш - Н4

- Клячка и ластик

- Линейка

- Кисти колонок:

- №00,0,1 – для прописи, теневой проработки, пробелов

- №1.5,2 – для белильной подготовки, роскрыши

- Кисть для лакирования синтетика №13

- Перо, для удаления излишков пемзы

Оборудование:

- Стол

- Стул

- Лампа

- Стакан для воды

- Керамическая палитра

- Подручник

- Световой стол

- Техническая салфетка для удаления с кисти лишней воды

2.2 Разработка технологической последовательности росписи изделия

Перед началом росписи нужно взять пемзовый порошок и протереть изделие со всех сторон для получения матового блеска, излишки пемзы убирают пером. За тем уже выполненный линейный рисунок перевести на кальку, с кальки графьей перевести на поверхность шкатулки, после этого на поверхности предмета остаётся чёткий отпечаток контурного рисунка. Затем, выполняется белильная подготовка – это обводка рисунка по контору с последующей заливкой белилами всего рисунка, выполняется для улучшения качества цвета.

Теперь начинается роспись изделия, первый этап - роскрышь – это прокладка основных цветов композиции. Второй этап - пропись – тонкий контур, цветом темнее основного. Третий этап теневая проработка – прокладываются все тени в композиции. Четвёртый этап - пробела – выявление объема цветом. Пятый, последний этап росписи, насечка – тонкий штрих в самом светлом месте, выполняется практически белилами. Затем выполняется орнамент на кузовке, алюминиевой краской, тонко прописывая элементы.

Когда роспись окончена и орнамент написан, приступают к лакированию. Слоев лака должно быть не менее трех. Перед нанесением нового слоя поверхность необходимо каждый раз слегка шлифовать. Следующий слой можно наносить не раньше чем через сутки. Лак считается высохшим для шлифования через 1-3 суток, поверхность достигает окончательной твёрдости через 3-7 суток.

2.3 Классификация видов брака и способы их устранения

- Если поверхность изделия недостаточно обезжирена и не убраны дефекты, то краска будет плохо ложиться и свёртываться.

Способ устранения: нужно счистить лезвием дефекты, и отшлифовать пемзовым порошком.

- При обильном нанесение краски может образоваться толстый красочный слой, которого нужно избегать, потому что это может привести к растрескиванию красочного слоя в работе. Способ устранения: нужно счистить наслоения красочного слоя лезвием или наждачной бумагой, выровнять поверхность и заново нанеси тонким слоем краску.

- Неаккуратное использование графьи может привести к царапинам на изделии. Способ устранения: аккуратно зачистить поверхность наждачной бумагой или пемзовым порошком, при надобности поправить краской и покрыть изделие лаком, после чего продолжать работу.

- После покрытия лаком, лаковая плёнка может сжаться при толстом слое, нанесенного на поверхность изделия, или резкой смене температуры. Способ устранения: дать лаку высохнуть, выровнять поверхность лезвием и отшлифовать пемзовым порошком, покрыть лаком и дать ему высохнуть 3-4 дня, повторять процедуру до полного выравнивания.

- При лакировании пыль или соринки могут попасть на лак. Способ устранения: нужно осторожно снять кистью попавшую частицу, если не получается, дать слою лака высохнуть, после лезвием или наждачной бумагой счистить соринки, покрыть лаком, дать высохнуть, процедуру повторить до полного очищения поверхности.

Заключение

Темой курсового проекта является Санкт-Петербург - морская столица. За время, отведенное на выполнение курсовой работы, было проведено изучение литературных, изобразительных источников, исторических фактов, касающихся выбранной темы и лаковой миниатюры в целом. Тема полностью раскрыта в первой главе.

На основе изученного материла, был разработан проект, продумана технология выполнения изделия в материале. Проект выполнен на изделии, в процессе выполнения росписи были использованы практические знания и умения, приобретённые на дисциплинах: исполнительское мастерство, композиция, рисунок, живопись, перспектива, цветоведение.

Изготовленная шкатулка соответствует требованиям и стандартам лаковой миниатюрной живописи, в дальнейшем может служить образцом, либо быть использована в качестве украшения интерьера, для хранения украшений или других предметов, может стать оригинальным подарком.

Теоретическая часть, может быть пособием для ознакомления с видом декоративно прикладного искусства – лаковой миниатюрной живописью или основой для дальнейшего исследования данной темы.

Тема Санкт-Петербурга всегда будет вдохновлять художников. Благодаря созданию все новых и новых сюжетов, эта тема всегда будет актуальна.

Созданное изделие знакомит с лаковой миниатюрной живописью, сохраняет традиции и вносит новое в прикладное искусство.

Данная курсовая работа может служить учебным пособием, для дисциплин: исполнительское мастерство, композиция и история искусств.

.

Список использованных источников.

1. Н.И. Александрова, РУССКАЯ ГРАВЮРА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА, электронный ресурс, http://www.russianprints.ru/publications/rusgrav18-19.shtml

2. М. Ф. Альбедиль, Русская лаковая миниатюра. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй, Яркий город, 2007 – 288 с.

3. А. Каморин, Лаковая миниатюра. Холуй, Интербук-бизнес, 2001 – 152 с.

4. Е.Э. Келлер, А.Э. Келлер, Петербург – морская столица России, СПб: Издательство Михайлова В.А., 2003 – 160с.

5. Комелова Г. Н. (сост.), Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века. Гравюры по рисункам М. Махаева, Л., 1968.

6. Б. Коромыслов, Лаковая миниатюра Мстеры. Л., «Художник РСФСР», 1972 - 166 с.

7. А. Краснов, «Знатнейшие проспекты» Петербурга Михаила Махаева как произведения бытового жанра, электронный ресурс, http://magazines.russ.ru/neva/2004/5/kr16.html

8. Н. Крестовская, Лаковая миниатюра. Федоскино, Интербук-бизнес, 2004 – 144 с.

9. П. А. Кротов, Основание Санкт-Петербурга, Историческая иллюстрация, 2006 – 160с.

10. Н. Мельникова, Санкт-Петербург в графике конца XX века, электронный ресурс, http://www.nlr.ru/petersburg/spbgraphic/index.html

11. Г. Миролюбова, Санкт-Петербург в акварелях, гравюрах и литографиях XVIII-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа, СПб: Арка, 2009 – 208 с.

12. Л. Пирогова, авторский Коллектив, Лаковая миниатюра. Палех, Интербук-бизнес, 2001 – 160 с.

13. Л. Пирогова, Русская лаковая живопись. XXI век, Интербук-бизнес, 2006 – 192 с.

14. О. Хромов, Прогулки по Санкт-Петербургу. Акварели. Гравюры. Литографии, СПб: Интербук-бизнес, 2002 – 80 с.

15. История городского пейзажа, электронный ресурс, http://www.5arts.info/urban-landscape-history/#.UNVnmeQz3fs

16. Москва и Санкт-Петербург в городском пейзаже XVI — XIX вв., электронный ресурс, http://www.5arts.info/moscow-and-st-peterburg-in-the-scenes-xvi-xix/#.UNVonuQz3ft

17. Санкт-Петербург - столица Российской империи. 1703 - 1917. В старинных гравюрах и фотографиях, М.: Наука, 2003 – 296 с.

Приложение.

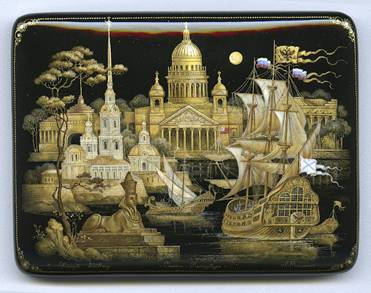

Приложение 1

А. А. Копиенко

1.1

А.А.Копиенко

1.2.

Приложение2

А.А. Копиенко

2.1

А.А. Копиенко

2.2

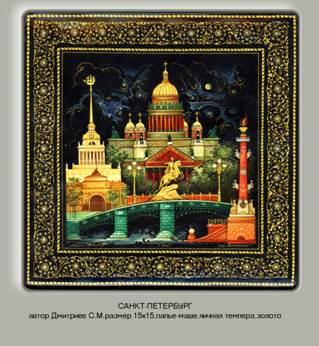

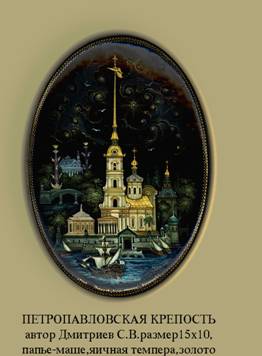

Приложение 3

3.1 3.2

3.3

Белильная подготовка

Роскрышь

Пропись

Теневая проработка

Пробела и насечки

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)