РЕФЕРАТ

по дисциплине «БИОФИЗИКА»

на тему:

«БИОФИЗИКА МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ. СКЕЛЕТНАЯ МУСКУЛАТУРА»

Выполнила:

студентка ФВМ

1 курс 17 группа

Опарина Татьяна Алексеевна

Проверила:

Кортукова Валентина Михайловна

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.. 2

СОКРАЩЕНИЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ.. 5

Миография. 5

Механические свойства мышцы.. 5

Напряжение и работа мышечных сокращений.. 6

Методы раздражения мышц.. 6

Тонус скелетных мышц.. 7

МЕХАНИЗМ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ.. 8

Тонкая структура мышц.. 8

Молекулярный механизм сокращения. 9

Ферментативные свойства актомиозина. 10

Кальциевый насос. 10

Теории механизма мышечного сокращения. 11

РАБОТА И СИЛА МЫШЦ.. 16

УТОМЛЕНИЕ МЫШЦЫ... 17

Эргография. 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 19

ВВЕДЕНИЕВся жизнедеятельность животных и человека неразрывно связана с механическим движением, осуществляемым мышцами. Все телодвижения, кровообращение, дыхание и прочие акты возможны благодаря наличию в организме мышц, обладающих специальным белковым сократительным комплексом - актомиозином.

Однако наличие сократительных элементов имеет значение не только при совершении вышеперечисленных макродвижений. В настоящее время накапливается все больше и больше данных о роли сократительных элементов в микропроцессах, в частности при активном транспорте веществ через мембраны и при движении цитоплазмы. Как было установлено, цитоплазма всех клеток находится в постоянном движении. По данным Камия, цитоплазма обладает колебательным, циркуляционным, фонтанирующим и другими видами движения, что, несомненно, играет большую роль в протекании метаболических процессов в клетках. В настоящее время нет единой точки зрения на причины происхождения этих движений цитоплазмы, однако наиболее вероятной является гипотеза функционирования сократительных элементов, подобных мышечным.

Для того, чтобы понять механизм и биофизические процессы, происходящие в сокращающихся мышцах, необходимо заглянуть в строение мышечного волокна.

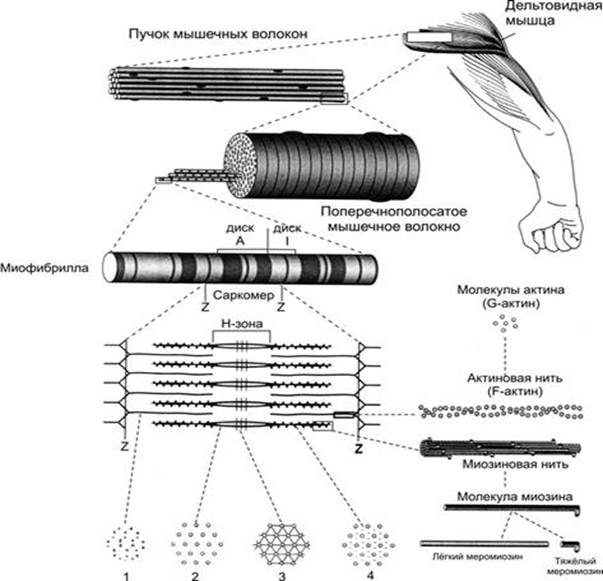

Структурной единицей мышечного волокна являются миофибриллы – особым образом организованные пучки белков, располагающиеся вдоль клетки.

Миофибриллы в свою очередь построены из белковых нитей (филаментов) двух типов – толстых и тонких. Основным белком толстых нитей является миозин, а тонких – актин. Миозиновые и актиновые нити – главный компонент всех сократительных систем в организме. Электронно-микроскопическое изучение показало строго упорядоченное расположение миозиновых и актиновых нитей в миофибрилле. Функциональной единицей миофибриллы является саркомер – участок миофибриллы между двумя Z-пластинками. Саркомер включает в себя пучок миозиновых нитей, серединой сцепленных по так называемой М-пластине, и проходящих между ними волокон актиновых нитей, которые в свою очередь прикреплены к Z-пластинам.

Основными физиологическими свойствами мышц являются их возбудимость, проводимость и сократимость. Последняя проявляется или в укорочении мышцы, или развитии напряжения.

МиографияДля

регистрации мышечного сокращения применяется методика миографии, т.е.

графической регистрации сокращения с помощью рычажка, присоединенного к одному

концу мышцы. Свободный конец рычажка чертит на ленте кимографа кривую

сокращения - миограмму. Этот способ регистрации мышечного сокращения прост и не

требует сложного оборудования, но имеет тот недостаток, что инерция рычажка и

его трении по поверхности ленты кимографа несколько искажают запись. Во

избежание этого недостатка теперь применяют специальный датчик, преобразующий

механические изменения (линейные перемещения или усилия мышцы) в колебания силы

электрического тока. Последние регистрируются с помощью шлейфного или катодного

осциллографа.

Точной методикой является также оптическая регистрация, производимая с помощью

пучка света, отраженного от зеркальца, наклеенного на брюшко мышцы.

По своим механическим свойствам мышцы относятся к эластомерам - материалам, обладающим эластичностью (растяжимостью и упругостью). Если мышцу подвергнуть действию внешней механической силы, то она растягивается. Величина растяжения мышцы в соответствии с законом Гука будет пропорциональна величине деформирующей силы (в определенных пределах).

По своим свойствам мышца приближается к каучуку, модуль упругости для обоих этих материалов равен примерно 10 кгс/см2. Мышцы обладают и другими свойствами, присущими каучуку. Как и при растяжении каучука, при сильном растяжении мышцы наблюдается локальная кристаллизация (упорядочение макромолекулярной белковой структуры фибриллярного типа). Это явление было изучено методом рентгеноструктурного анализа. При этом освобождается кристаллизационное тепло, в результате чего температура мышцы при растяжении повышается.

После того как внешнюю силу убирают, мышца восстанавливает свою длину. Однако восстановление не бывает полным. Наличие остаточной деформации характеризует пластичность мышцы - способность сохранять форму после прекращения действия силы. Таким образом, мышца не является абсолютно упругим телом, а обладает вязкоупругими свойствами. При очень сильном растяжении мышца ведет себя как нормальное упругое тело. В этом случае при растяжении температура мышцы понижается.

Напряжение и работа мышечных сокращенийПри сокращении мышцы развивается напряжение и совершается работа. Мышцы обладают сократительными и эластическими элементами. Поэтому возникающее напряжение и совершаемая работа обусловлены не только активным сокращением сократительного комплекса, но и пассивным сокращением, определяемым эластичностью или так называемым последовательным упругим компонентом мышцы. За счет последовательного упругого компонента работа совершается только в том случае, если мышца была предварительно растянута, и величина этой работы пропорциональна величине растяжения мышцы. Этим в большой степени объясняется то, что наиболее мощные движения совершаются при большой амплитуде, обеспечивающей предварительное растяжение мышц.

Мышечные сокращения делятся на изометрические - происходящие при неизменной длине мышцы, и изотонические - происходящие при неизменном напряжении. Чисто изометрические или чисто изотонические сокращения с большим или меньшим приближением можно получить только в лабораторных условиях при работе на изолированных мышцах. В организме сокращения мышц никогда не бывают чисто изометрическими или чисто изотоническими.

Скелетные мышцы с помощью сухожилий прикрепляются к костям, которые образуют систему рычагов. В большинстве случаев мышцы прикрепляются к костям так, что при их сокращении наблюдается выигрыш в амплитуде движений и эквивалентный проигрыш в силе. Плечо рычага мышцы в большинстве случаев бывает меньше плеча рычага соответствующей кости. Согласно Аккерману, механический выигрыш в амплитуде движений большинства конечностей человека имеет величину от 2,5 до 20. Для двуглавой мышцы плеча он равен приблизительно 10. При движении костей соотношение плеч рычагов мышц и костей меняется, что приводит к изменению напряжения мышц. По этой причине изотонических сокращений в естественных условиях не наблюдается.

С термодинамической точки зрения мышца представляет собой систему, которая преобразует химическую энергию (энергию АТФ) в механическую работу, т. е. мышца является хемо-механической машиной.

Методы раздражения мышцДля того чтобы вызвать сокращение мышцы, ее подвергают раздражению. Непосредственное раздражение самой мышцы (например, электрическим током) называется прямым раздражением; раздражение двигательного нерва, ведущее к сокращению иннервированной этим нервом мышцы, называется непрямым раздражением. Ввиду того, что возбудимость мышечной ткани меньше, чем нервной, приложение электродов раздражающего тока непосредственно к мышце еще не обеспечивает прямого раздражения: ток, распространяясь по мышечной ткани, действует в первую очередь на находящиеся в ней окончания двигательных нервов и возбуждает их, что ведет к сокращению мышцы. Чтобы получить сокращение мышцы под влиянием прямого раздражения, необходимо либо выключить в ней двигательные нервные окончания ядом кураре, либо прикладывать стимул через введенный внутрь мышечного волокна микроэлектрод.

Тонус скелетных мышцВ покое, вне работы, мышцы не являются полностью расслабленными, а сохраняют некоторое напряжение, называемое тонусом. Внешним выражением тонуса является определенная степень упругости мышц. Электрофизиологические исследования показывают, что тонус скелетных мышц связан с поступлением к мышце отдельных следующих друг за другом с большим интервалом нервных импульсов, возбуждающих попеременно различные мышечные волокна. Эти импульсы возникают в мотонейронах спинного мозга, активность которых в свою очередь поддерживается импульсами, исходящими как из вышележащих центров, так и с периферии от рецепторов растяжения («мышечных веретен»), находящихся в самих мышцах.

О рефлекторной природе тонуса скелетных мышц свидетельствует тот факт, что перерезка задних корешков, по которым чувствительные импульсы от мышечных веретен поступают в спинной мозг, приводит к полному расслаблению мышцы.

У человека тонус мышц в известных пределах может регулироваться произвольно - по желанию человек, может почти полностью расслабить мышцы или же несколько напрячь их, не совершая, однако, при этом движения.

МЕХАНИЗМ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ Тонкая структура мышцСкелетная мышца позвоночных состоит из нескольких тысяч параллельных мышечных волокон диаметром 10-100 мкм, заключенных в общую оболочку. К каждому мышечному волокну через концевую пластинку присоединено окончание нервного волокна. Мышечное волокно способно к сокращению под действием нервного импульса и представляет собой функциональный элемент мышечной системы. Протяженность волокна может быть равна длине самой мышцы или значительной ее части. Волокна на каждом конце мышцы переходят н сухожилие, которое принимает на себя напряжение при сокращении.

Мышечное волокно в свою очередь содержит 1000-2000 параллельных мышечных фибрилл (миофибрилл) диаметром около 1 мкм. Весь пучок миофибрилл обтянут мембраной мышечного волокна - плазмалеммой. Плазмалемма, подобно мембранам всех других клеток, состоит из трех слоев белков и липидов общей толщиной около 10 нм и электрически поляризована. Мембранный потенциал достигает 100 мВ. Сверху плазмалемма покрыта тонким слоем коллагеновых нитей, обладающих упругими свойствами.

В мышечном волокне содержится много ядер, располагающихся вблизи плазмалеммы, и большое количество митохондрий, находящихся между фибриллами. Митохондрии являются центрами образования макроэргических соединений, прежде всего АТФ. Отсюда макроэргические соединения через саркоплазму поступают к фибриллам.

При микроскопическом исследовании видно, что в скелетных мышечных волокнах правильно чередуются темные и светлые полосы, образуя характерную поперечную полосатость. Поперечная полосатость волокон обусловлена поперечной полосатостью миофибрилл, расположенных строго определенно друг подле друга.

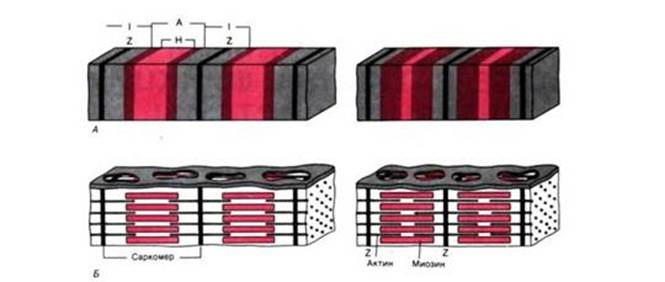

Применяя метод электронного микроскопирования и метод рентгеноструктурного анализа, удалось выяснить, что каждая миофибрилла состоит из параллельно лежащих толстых и тонких нитей - протофибрилл, чередующихся строго определенным образом. Дальнейшие исследования позволили установить, что толстые нити образованы молекулами белка миозина, а тонкие молекулами белка актина. Длина миозиновых нитей составляет примерно 1,5 мкм, а актиновых 1 мкм; толщина - соответственно 16 и 5-7 нм.

Молекулярный механизм сокращенияОдин грамм ткани скелетной мышцы содержит примерно 100 мг «сократительных белков» – актина имиозина. Механизм их взаимодействия во время элементарного акта мышечного сокращения объясняет теория скользящих нитей, разработанная Хаксли и Хансон.

Схема участка волокна скелетной мышцы человека (по Garamvolgyi)

А. Поперечнополосатая структура

миофибрилл: слева расслабление, справа сокращение.

Б. Организация миозиновых и актиновых нитей в расслабленном и

сократившемся саркомере. Аддитивный характер укорочения последовательно

соединенных саркомеров.

В.А. Энгельгардтом и М.Н. Любимовой (1939) было сделано очень важное открытие; они показали, что наряду с сократительными свойствами миозин обладает ферментативными свойствами, являясь ферментом аденозинтрифосфатазой, расщепляющей АТФ. В миофибриллах через поперечные мостики миозин образует комплексное соединение с актином. Энергия, выделяющаяся в процессе гидролиза АТФ, непосредственно используется для сокращения актомиозинового комплекса. Ферментативная активность актомиозина примерно в 10 раз выше активности одного миозина.

Ферментативная активность, а, следовательно, и способность к сокращению актомиозинового комплекса сильно зависят от присутствия в среде ионов кальция. Многие ученые считают, что в отсутствие ионов кальция актомиозин вообще не способен расщеплять АТФ и сокращаться. При увеличении концентрации кальция до определенного предела активность актомиозина увеличивается и достигает максимального значения при концентрации кальция, равной концентрации АТФ в среде. Предполагают, что ионы кальция входят в состав активных центров миозина, локализованных в области поперечных мостиков, и только после этого миозин проявляет АТФ-азную активность. Непосредственной причиной, вызывающей расщепление АТФ и сокращение миофибрилл, служит появление свободных ионов кальция в саркоплазме.

Кальциевый насосСогласно современным представлениям, в клетках функционирует специальный кальциевый насос, работа которого вызывает сокращение и расслабление миофибрилл. Этот насос, по мнению Бендолла, локализован в мембранах саркоплазматического ретикулума (эндоплазматической сети) мышечного волокна. Саркоплазматический ретикулум состоит из поперечно и продольно расположенных в саркоплазме трубочек, цистерн, пузырьков, стенки которых имеют типичное мембранное строение.

Появление свободных ионов кальция в саркоплазме приводит к проявлению АТФ-азной активности актомиозина и к сокращению миофибрилл. Для сокращения миофибрилл необходимо также наличие ионов магния, механизм действия которых пока не установлен.

Процесс расслабления миофибрилл связан с удалением ионов кальция из саркоплазмы, осуществляемым саркоплазматическим ретикулумом. Элементы ретикулума обладают способностью к активному поглощению ионов кальция из окружающего раствора. Наличие активного переноса кальция при расслаблении миофибрилл подтверждается и тем, что концентрация кальция в саркоплазме после микроинъекции начинает постепенно уменьшаться, что сопровождается расслаблением миофибрилл. Возможно, как предполагает Бендолл, что обратный перенос кальция связан с самим движением протофибрилл при сокращении, что исключает необходимость наличия специального механизма активного переноса кальция.

Необходимо отметить, что расслабление миофибрилл при удалении ионов кальция из саркоплазмы происходи только в том случае, если в саркоплазме содержится АТФ. Удаление АТФ из саркоплазмы приводит к возникновению между актином и миозином сильных электростатических связей, что обусловливает окоченение (контрактуру) мышцы и потерю ею способности к растяжению.

Таким образом, сокращение миофибрилл вызывается расщеплением АТФ в присутствии ионов кальция, а расслабление - поступлением новых молекул АТФ к протофибриллам при отсутствии ионов кальция. Регулятором сокращения и расслабления миофибрилл является поступление ионов кальция в саркоплазму и их удаление в саркоплазматический ретикулум.

Восстановление первоначальной длины мышцы после сокращения обусловлено, вероятно, наличием упругих элементов в мышечных волокнах и работой мышц антагонистов. Упругими элементами мышечного волокна являются коллагеновая оболочка, покрывающая плазмалемму, и, возможно, саркоплазматический ретикулум. Если с волокна снять сарколемму и заставить его сократиться, то волокно не может расслабиться спонтанно, хотя легко вытягивается до первоначальной длины при действии внешней силы.

Теории механизма мышечного сокращенияДо получения данных о тонкой структуре мышц процессы мышечного сокращения пытались объяснить деформацией изолированных молекулярных цепей белков, т. е. удлинением или укорочением отдельных белковых молекул или агрегатов молекул. Часто данные о деформации различных полимеров переносили на мышечное сокращение, без учета структуры мышечных волокон.

Существует множество гипотез, пытающихся объяснить мышечное сокращение на основе свойств индивидуальных молекулярных цепей сократительных белков. Все эти гипотезы исходят из представления, что в основе сокращения мышцы лежат процессы конформационных изменений структуры белковых цепей. Так, Мейер еще в 1929 г. выдвинул гипотезу, согласно которой мышечное сокращение обусловлено деформацией пептидных цепей вследствие изменения электростатического взаимодействия ионогенных групп СООН и NH2 при изменении рН.

В настоящее время считают, что изменение рН при возбуждении миофибрилл недостаточно, чтобы вызвать конформационные переходы белков, по может быть достаточно для освобождения ионов кальция, которые уже могут вызвать деформацию белковой цепи.

Однако эти гипотезы не смогли объяснить реальную картину сложного строения мышечного волокна на молекулярном уровне, полученную в последнее время. Возможно, что при медленном сокращении гладких мышц происходит фактическая деформация (активное сокращение отдельных протофибрилл) белковых цепей, как считает Г.М.Франк, однако для сокращения скелетных мышц гораздо более обоснованными являются представления, исходящие из гипотезы скольжения нитей.

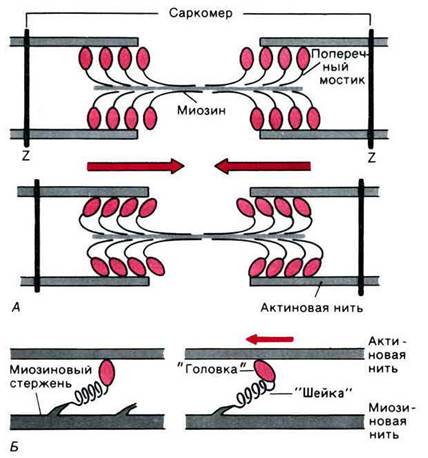

Г.Хаксли и Хэнсон выдвинули гипотезу скольжения нитей. Ими было отмечено, что в широком интервале деформаций как при сокращении, так и при растяжении миофибрилл ширина А-диска остается постоянной. Напротив, при изменении длины саркомера изменяется ширина I-диска. Светлая Н-зона в А-диске также изменяется, но замечательно, что до тех пор, пока она существует, расстояние от конца одной Н-зоны через Z-мембрану до начала следующей Н-зоны (а это расстояние равно длине тонких нитей в миофибрилле) также остается постоянным. Если вспомнить, что А-диски образованы нитями миозина, а тонкие нити состоят их актина, то можно заключить, что в большой области деформаций мышцы длина миозиновых и актиновых нитей остается постоянной. Это можно объяснить только тем, что при сокращении мышцы нити просто скользят друг относительно друга без изменения своей длины.

В дальнейшем данные электронного микроскопирования были подтверждены результатами рентгеноструктурного анализа. Основные рефлексы рентгенограммы не изменяются при сокращении мышц. Это указывает на то, что длина нитей при сокращении не меняется. Приведенные данные очень важны, так как в отличие от электронно-микроскопических исследований, проводимых на фиксированных препаратах мышц, рентгенографические исследования проводились и на живых сокращающихся мышцах, и на нефиксированных ее препаратах.

Перемещение тонких нитей относительно толстых происходит, при помощи мостиков, соединяющих миозиновые нити с актиновыми. Так как изменений в длине толстых и топких нитей во время сокращения не происходит, то из модели скольжения нитей вытекает, что конформационные изменения, порождающие движение, должны происходить в указанных мостиках, связывающих толстые и тонкие нити. Весь процесс сокращения имеет циклический характер. Миозиновые мостики прикрепляются к активным участкам актиновых нитей и под действием энергии гидролиза АТФ укорачиваются или изменяют угол наклона к миозиновым нитям, что приводит к определенному перемещению нитей друг относительно друга. Затем происходит отсоединение мостиков в данных участках актиновых нитей и присоединение их в новых участках. Этот циклический процесс повторяется многократно, в результате чего происходит непрерывное перемещение нитей друг относительно друга. Рентгенографические исследования подтвердили предположение о движении мостиков. По мнению Г.Хаксли, расщепление одной молекулы АТФ приводит к одному замыканию и размыканию мостиков и к перемещению нитей на один элементарный участок.

Величина напряжения, развиваемого мышцей, определяется количеством замыкаемых (функционирующих) мостиков. Если мышца преодолевает при сокращении внешнюю силу, то замыкается такое количество мостиков, которое необходимо для уравновешивания этой силы. Максимальная сила, развиваемая мышцей, определяется количеством мостиков, которые могут замыкаться в данных условиях. Исходя из этих представлений, нетрудно объяснить обратную зависимость напряжения, развиваемого мышцей при сокращении, от скорости сокращения. Для того чтобы мостики замкнулись, необходимо какое-то время. При увеличении скорости скольжения нитей количество замыкаемых мостиков уменьшается, что обусловливает уменьшение напряжения, развиваемого мышцей.

Однако, несмотря на большие успехи в изучении механизма мышечного сокращения, все еще окончательно не установлен механизм работы мостиков, в результате которой энергия гидролиза АТФ превращается в механическую работу.

В настоящее время имеется ряд гипотез, пытающихся объяснить конкретный механизм взаимодействия актиновых и миозиновых нитей.

Наиболее глубоко разработанной и обоснованной является гипотеза Дэвиса. Согласно этой гипотезе, мостик между миозиновой и актиновой нитями образован полипептидными цепочками конца миозиновой молекулы, скрученными в спираль. В покое мостик вытянут-спираль находится в растянутом состоянии. Это обусловлена электростатическим отталкиванием двух отрицательных зарядов. Один из них находится в фиксированном состоянии у основания мостика, которое обладает АТФ-азной активностью. Другой отрицательный заряд локализован па конце мостика, с которым связана молекула АТФ.

Модель Дэвиса получила ряд дополнений и подверглась модификациям. Бендолл (1970) предполагает, что присоединение ионов кальция в области мостиков приводит к изменению электрического взаимодействия. Нейтрализация отрицательных зарядов и присоединение актина к миозину обусловливают превращение спирали полипептидной цепочки (мостика) молекулы миозина в более беспорядочную, сильно свернутую конформацию но типу перехода «спираль - клубок».

Такой переход сопровождаемся освобождением потенциальной (свободной) энергии, запасенном и более упорядоченной структуре - спирали.

Эта энергия частично расходуется на тянущее усилие- перемещение нити актина на один шаг, а частично деградирует в тепло. Изменение конформации мостика одновременно вызывает сближение АТФ с АТФ-азным участком миозина, что вызывает гидролиз АТФ.

Часть освободившейся энергии рассеивается в виде тепла, а часть ее идет на восстановление спиральной конфигурации мостика, который выпрямляется по мере ресинтеза АТФ или поступления новых молекул АТФ извне. Актомиозиновый комплекс распадается и цикл может повториться, если в системе присутствуют ионы кальция.

При отсутствии в системе молекул АТФ она будет находиться в состоянии окоченения - молекулы актина будут оставаться присоединенными к связывающим центрам миозина.

При очень сильных мышечных сокращениях отмечается не только продвижение актиновых нитей, но и укорочение саркомеров в целом.

РАБОТА И СИЛА МЫШЦВеличина сокращения (степень укорочения) мышцы при данной силе раздражения зависит как от ее морфологических свойств, так и от физиологического состояния. Длинные мышцы сокращаются на большую величину, чем короткие. Умеренное растяжение мышцы увеличивает ее сократительный эффект, при сильном же растяжении сокращение мышцы ослабляется. Если в результате длительной работы развивается утомление мышцы, то величина ее сокращения падает.

Для измерения силы мышцы определяют тот максимальный груз, который она в состоянии поднять. Эта сила может быть очень велика. Так, установлено, что собака мышцами челюсти может поднять груз, превышающий вес ее тела в 8,3 раза. О силе икроножных мышц человека судят по величине груза, положенного ему на плечи, с которым он в состоянии приподняться на носки.

Сила мышцы при прочих равных условиях зависит не от ее длины, а от поперечного сечения: чем больше физиологическое поперечное сечение мышцы, т. е. сумма поперечных сечений всех ее волокон, тем больше тот груз, который она в состоянии поднять. Физиологическое поперечное сечение совпадает с геометрическим только в мышцах с продольно расположенными волокнами; у мышц с косыми волокнами сумма поперечных сечений волокон может значительно превышать геометрическое поперечное сечение самой мышцы. По этой причине сила мышцы с косыми волокнами значительно больше, чем сила мышцы той же толщины, но с продольными волокнами. Чтобы иметь возможность сравнивать силу разных мышц, максимальный груз, который мышца в состоянии поднять, делят на число квадратных сантиметров ее физиологического поперечного сечения. Таким образом вычисляют абсолютную мышечную силу.

Большинство мышц млекопитающих и человека имеет перистое строение. Перистая мышца имеет большое физиологическое сечение, а поэтому обладает большой силой.

Работа мышцы измеряется произведением поднятого груза на величину укорочения мышцы, т. е. выражается в килограммометрах или граммсантиметрах.

Между грузом, который поднимает мышца, и выполняемой ею работой существует следующая зависимость. Внешняя работа мышцы равна нулю, если мышца сокращается без нагрузки. По мере увеличения груза работа сначала увеличивается, а затем постепенно падает. При очень большом грузе, который мышца не способна поднять, работа становится равной нулю.

Мощность мышцы, измеряемая величиной работы в единицу времени, также достигает максимальной величины при средних нагрузках. Поэтому зависимость работы и мощности от нагрузки получила название правила средних нагрузок.

УТОМЛЕНИЕ МЫШЦЫУтомлением называется временное понижение работоспособности клетки, органа или целого организма, наступающее в результате работы и исчезающее после отдыха.

Если длительно раздражать ритмическими электрическими стимулами изолированную мышцу, в которой подвешен небольшой груз, то амплитуда ее сокращений постепенно убывает, пока не дойдет до нуля. Полученная таким образом кривая называется кривой утомления. Измерив и суммировав высоту всех сокращений, можно узнать общую высоту подъема груза, а умножив груз на эту величину, определить количество работы, выполненной мышцей до наступления полного утомления.

Наряду с изменением амплитуды сокращений при утомлении нарастает латентный период сокращения и увеличиваются пороги раздражения и хронаксия, т. е. понижается возбудимость. Следует, однако, подчеркнуть, что все эти изменения возникают не тотчас же после начала работы мышцы - существует некоторый период, в течение которого наблюдаются увеличение амплитуд сокращений и небольшое повышение возбудимости мышцы. При этом мышца становится легко растяжимой. В таких случаях говорят, что мышца «врабатывается», т. е. приспособляется к работе при заданном ритме и силе раздражения. При дальнейшем, длительном раздражении наступает утомление мышечных волокон.

ЭргографияДля изучения мышечного утомления у человека в лабораторных условиях пользуются эргографами - приборами для записи амплитуды движения, ритмически выполняемого группой мышц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕТаким образом, можно сделать вывод, что мышца обладает способностью трансформировать энергию в механическую, производя при этом работу. Эта работа затрачивается на выполнение произвольных движений, а также на моторику внутренних органов. По своим свойствам мышцы отличаются от обычных твердых тел и относятся к эластомерам - материала типа каучука.

Сократительная система мышц состоит из сократительных и эластических элементов.

Химическая

энергия мышцы превращается в механическую энергию сокращения без промежуточного

превращения в тепло. Во время сокращения энергия затрачивается не только на

работу, совершаемую мышцей, но и на выделения тепла. При работе теплопродукция

мышц значительно увеличивается и находится в прямой зависимости от скорости

сокращения мышц - при медленном сокращении в единицу времени тепла выделяется

меньше, чем при быстром. Работа, производимая мышцей за единицу времени, т.е.

мощность будет равна произведению напряжения на скорость сокращения.

Мощность мышцы зависит от нагрузки и скорости сокращения мышцы.

Каждое мышечное волокно представляет собой симпатическую многоядерную структуру. Мышечное волокно содержит миофибриллы, которые состоят из протофибрил. Одни нити образованы молекулами белка миозина, а другие молекулами белка актина.

В мышце миозин и актин способны образовывать комплексное соединение - актомиозин.

АТФ, образующаяся в процессах окисления и фосфорирования, является источником мышечного сокращения. В мышечном сокращении АТФ играет двойную роль: способствует диссоциации актомиозина на актин и миозин и одновременно под влиянием аденозитрифосфатазных свойств миозина сама расщепляется, освобождая энергию. Мышечное сокращение возникает в результате возбуждающего действия нервного импульса, проходящего в нервные окончания мионевральных синапсов.

В настоящее время более широкое распространение получила теория «скользящих нитей». Эта теория, разработанная Л.Хаксли, Дж.Хансон и М.Хакси, она заключается в том, что при мышечном сокращении тонкие актиновые нити продвигаются и скользят между толстыми миозиновыми нитями к центру саркомера.

Таким образом, сокращение мышц является процессом, иллюстрирующим сопряжения функции (энергетических процессов) и структуру (механизмов, участвующих в сокращении) живой клетки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Биофизика: Учеб. для вузов. / Под ред. П.К.Костюка - Киев: Выщэ. школэ 2008. - 504 с.

. Пирузян Л.А., Ландау М.А. Вопросы медицинской биофизики. 2009.

. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед. вузов. 1987 - 638 с.

. Биофизика: Учеб. для студ. мед.ин-ов / Ю.А.Владимиров и др. - М.: Медицина, 2008. - 272 с.

. Волькенштейн М.В. Физика и биология. - М.: Наука, 2005. - 152 с.

. Губанов Н.И., Утепбергеров А.А. Мед. физика: Учеб. для мед.ин-ов. - М.: Медицина, 1978. - 335 с.

. Беликова З.П. и Павлова Р.С. Учебное пособие по мед. биофизике (Избр. главы). М.: Медицина, 1969.

. Биофизические методы исследования: Пер. с англ. (Под ред. Ф.Юбера - М.:1956 - 404 с.

. Ефимов В.В. Биофизика для врачей. М., МедГиз, 1952 - 342 с.

. Е.Б.Бабский, А.А.Зубков., Г.И.Косицкий, Б.И.Ходоров. «Физиология человека». 2008.

. Физиология человека. Под ред. Г.И.Косицкого. М., 2007.

. Основы физиологии человека (в 2-х томах). Под ред. Б.И.Ткаченко. СПб., 2004.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)