Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Нолинский техникум механизации

сельского хозяйства» (КОГПОБУ «НТМСХ»)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПМ.2 МДК 2.1 «Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций»

Тема:

«Электроснабжение микрорайона п. Суна Сунского района Кировской области»

Выполнил: Буторин Д.Н.

Проверил: Платунов С.Н.

Группа: Э - 52

Оценка: __________

Нолинск 2017

Содержание

Содержание

Задание на проектирование………..…………………………………….2

Введение…………………………………………………………………..5

1. Характеристика объекта электроснабжения и обоснование темы проекта…………………………………………………………………………….9

2. Подсчет электрических нагрузок населенного пункта……………10

3. Определение числа и места расположения ТП……………..…....14

4. Определение мощности трансформаторных подстанций и выбор их типа……………………………………………………………………………….17

5. Проектирование трасс прохождения ЛЭП и вводов к потребителям…………………………………………………………………….18

6. Определение допустимых потерь напряжения в линии и выбор надбавок трансформаторов………………………………………………………19

7. Выбор сечения проводов и формирование их марки………………21

8. Расчет токов короткого замыкания…………………………………..28

9. Выбор защиты линии и силового трансформатора…………………..35

10. Расчет заземляющего устройства…………………………………….40

11. Охрана труда и техника безопасности при строительстве воздушной линии……………………………………………………………………………….46

Литература………………………………………………………………….52

Приложения………………………………………………………………..53

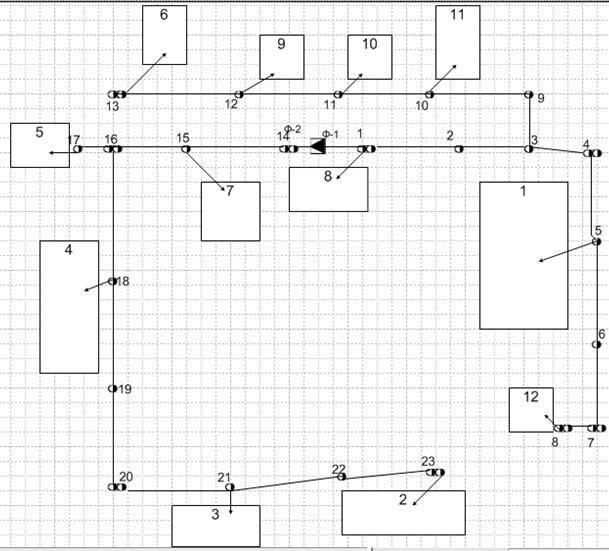

Графическая часть: Схема электроснабжения населенного пункта

Задание

на проектирование

Задание

на проектирование

Рисунок 1 – Участок электроснабжения

Таблица 1 – Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

|

Номер и наименование объекта |

Дневной максимум Рдн кВт |

Вечерний максимум Рв кВт |

СOS |

COS |

|

Автогараж |

10 |

5 |

0,85 |

0,90 |

|

Склад |

5 |

5 |

0,90 |

0,90 |

|

Контора |

10 |

5 |

0,90 |

0,92 |

|

Склад для электродвигателей |

5 |

3 |

0,90 |

0,90 |

|

Склад пиломатериалов |

5 |

5 |

0,90 |

0,90 |

|

Детский сад |

20 |

10 |

0,90 |

0,93 |

|

Газовая котельная |

10 |

10 |

0,85 |

0,85 |

|

Тракторная мастерская |

25 |

11 |

0,80 |

0,86 |

|

Жилой двухквартирный дом |

7,5 |

7,5 |

0,92 |

0,96 |

|

Жилой двухквартирный дом |

7,5 |

7,5 |

0,92 |

0,96 |

|

Контора |

10 |

5 |

0,90 |

0,92 |

|

Столовая |

20 |

5 |

0,90 |

0,93 |

Введение

Введение

Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в этой области имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и работа промышленности – все это требует затрат энергии. Потребности в энергии продолжают расти. Наша цивилизация динамична. Любое развитие требует, прежде всего энергетических затрат и при существующих формах национальных экономик многих государств можно ожидать возникновение серьезных энергетических проблем. Таким образом, проблема развития энергетического комплекса является очень актуальной в современных условиях.

Наиболее универсальная форма энергии – это электричество. Уже начиная с 1980-х годов в электроэнергетике России стали проявляться негативные тенденции: на фоне общего спада экономики, электроэнергетика фактически становилась донором для других отраслей промышленности. В большей степени это обуславливалось ростом производственных издержек энергетических компаний. В цены нередко включали все фактические расходы.

В настоящее время вступила в действие «Энергореформа». Целью данной реформы является обеспечение устойчивого функционирования и развития экономической и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Основные направления реформирования отрасли следующие:

§ разработка мер по снижению издержек энергетических компаний. В рамках этой проблемы предполагается снижение затрат на топливо и повышения уровня производительности труда, путем оптимизации численности персонала, внедрения новых технологий и оборудования.

§ разработка мер по снижению потерь при производстве, передаче, распределении и конечной реализации электро- и теплоэнергии.

|

§ Основными мерами является проведение технического аудита, предупредительных ремонтов, совершенствование систем учета, контрольные проверки конечных потребителей и др.

§ разработка инвестиционной политики, которая подразумевает разделение отрасли на естественно- монопольные (в основном передача и распределение энергии) и конкурентные (производство и сбыт электроэнергии).

Неотъемлемой частью энергетики России является атомная энергетика. После катастрофы на Чернобыльской АЭС под влиянием общественности в России были существенно приторможены темпы развития атомной энергетики. Конечно, это неудивительно. Ведь авария на этой станции стала самой масштабной катастрофой, которая произошла за весь исторический период существования человечества. Впервые сотни тысяч людей столкнулись с реальной опасностью “мирного атома”, неизбежностью возникновения чрезвычайной ситуации в условиях НТР, с неготовностью общества и государства к их предотвращению и сведению к минимуму их последствий. Огромные прямые убытки повлекло закрытие всех строившихся в России АЭС, станции, признанные зарубежными экспертами как вполне надежные, были заморожены даже в стадии монтажа оборудования. Развитие атомной энергетики в России неотвратимо и это сейчас понимает большинство населения, да и сам отказ от ядерной энергетики потребовал бы колоссальных затрат.

Сейчас планируется увеличение производства энергии на АЭС. Известно, что себестоимость атомной энергии значительно превышает себестоимость электроэнергии, полученный на тепловых или гидравлических станциях, однако использование энергии АЭС во многих конкретных случаях не только незаменимо, но и является экономически выгодным. Поэтому, по моему мнению, атомная энергия является стержнем всей энергетики страны, и во многом определяет ее развитие.

Большое преимущество для развития

атомной энергетики в России создают недавно принятые российско-американские

соглашения СНВ-1 и СНВ-2, по которым будут высвобождаться огромные количества

оружейного плутония, невоенное использование которого возможно лишь на АЭС.

Именно благодаря разоружению традиционно считавшаяся дорогой электроэнергия

получаемая от АЭС может стать примерно в два раза дешевле электроэнергии ТЭС.

Большое преимущество для развития

атомной энергетики в России создают недавно принятые российско-американские

соглашения СНВ-1 и СНВ-2, по которым будут высвобождаться огромные количества

оружейного плутония, невоенное использование которого возможно лишь на АЭС.

Именно благодаря разоружению традиционно считавшаяся дорогой электроэнергия

получаемая от АЭС может стать примерно в два раза дешевле электроэнергии ТЭС.

В перспективе Россия должна отказаться от строительства новых крупных тепловых и гидравлических станций, требующих огромные инвестиции и создающих экономическую напряженность. Предполагается строительство ТЭЦ малой и средней мощностей и малых ГЭС в удаленных северных и восточных регионах. На Дальнем Востоке предусматривается развитие гидроэнергетики за счет строительства каскада средних и малых ТЭС. Новые ТЭЦ будут строится на газе и только в Камско-Ачинском бассейне предполагается строительство мощных кондиционных ГЕС.

Подведя итоги всему вышесказанному можно сказать, что на сегодняшний день отрасль находится в кризисе. Основная часть производственных фондов отрасли устарела и нуждается в замене в течение ближайших 10-15 лет. На сегодняшний день вырабатывание мощностей втрое превышает ввод новых. Может создаться такая ситуация, что как только начнется рост производства возникнет катастрофическая нехватка электроэнергии, производство которой невозможно будет нарастить еще по крайней мере в течение 4-6 лет.

Правительство пытается решить проблему с разных сторон: одновременно идет акционирование отрасли (51 процент акций остается у государства), привлечение иностранных инвестиций - начала внедряться подпрограмма по снижению энергоемкости производства.

Текущей задачей российской электроэнергетики являются правильное и целесообразное использование ресурсов уже имеющихся предприятий этой отрасли.

Сельское

хозяйство получает электроэнергию в основном от энергетических систем.

Воздушными линиями охвачены почти все населенные пункты. Электрические нагрузки

в сельском хозяйстве – постоянно меняющееся величина: подключается новые

потребители, постепенно растет нагрузка на вводе в дома, так как увеличивается

насыщение бытовыми приборами, в то же время прекращают своё существование

крупные животноводческие комплексы, уступая место мелким фермам, и т.д.

Сельское

хозяйство получает электроэнергию в основном от энергетических систем.

Воздушными линиями охвачены почти все населенные пункты. Электрические нагрузки

в сельском хозяйстве – постоянно меняющееся величина: подключается новые

потребители, постепенно растет нагрузка на вводе в дома, так как увеличивается

насыщение бытовыми приборами, в то же время прекращают своё существование

крупные животноводческие комплексы, уступая место мелким фермам, и т.д.

За период эксплуатации линий увеличилось количество потребителей.

В результате изложенного необходимо произвести модернизацию систем электроснабжения, а именно:

1. Заменить опоры,

2. Изменить сечение проводов,

3. Перенести ТП в центр нагрузок.

|

1. Характеристика объекта электроснабжения и обоснование темы проекта

Объектом электроснабжения был выбран микрорайон со следующими данными:

- нагрузка жилых домов (два жилых двухквартирных дома под номерами 9 и 10 на схеме);

- коммунально-бытовые объекты (две конторы, детский сад и столовая под номерами 3, 11, 12, 6 соответственно);

- производственные объекты (номера 1, 2, 4, 5, 7, 8).

Всего на объекте проектирования присутствует 4 жилых квартиры (2 двухквартирных дома); две конторы, детский сад и столовая в качестве коммунально-бытовой нагрузки; автогараж, три склада, газовая котельная и тракторная мастерская представляют производственную нагрузку.

Данный участок был выбран по причине того, что система его электроснабжения в последние годы стала неактуальной, так как на данном участке были вновь построены жилые дома и увеличена потребляемая мощность некоторых производственных объектов, а так же в жилых домах были установлены электроплиты и прочие электробытовые приборы, которые дали повышенную нагрузку на данном участке. Отсюда следует, что распределение нагрузки сменилось, соответственно, центр нагрузки сместился, и место установки трансформаторной подстанции необходимо сменить, так же возможно в процессе расчета необходимо будет поставить более мощный силовой трансформатор. Будут вновь размечены трассы воздушной линии, пересчитаны нагрузки и спроектирована защита линии.

Расчеты производятся в условиях Кировской области Сунского района, климат умеренный.

|

2. Расчет нагрузок объекта электроснабжения

Общая активная нагрузка жилых домов

ΣРжд(д,в)=Ржд*n*ко*кд,в (2.1.)

где: n – количество жилых домов в населенном пункте;

кo – коэффициент одновременности; [2]

кд,в – коэффициент участия жилого дома в дневной и вечерней нагрузке; принимаем дневной 0,4 вечерний 1;[2]

Ржд – удельная расчетная нагрузка на вводе в сельский жилой дом, кВт. [7,5]

Pджд=7,5*4*0,6*0,4=7,2 кВт

Pвжд=7,5*4*0,6*1=18,0 кВт

ΣSджд = Pджд/ сosφджд (2.2.)

ΣSджд = 7,2/0,92=7,83 кВА

ΣSвжд = Pвжд/ Cosφвжд (2.3.)

ΣSвжд = 18,0/0,96=18,72 кВА

Суммарная мощность производственных объектов для дневного и вечернего максимума определяется по формулам 2.4 и 2.5. Так как дневной максимум у различных объектов отличается более чем в 4 раза, то воспользуемся методом надбавок:

Pд

по=

∆Pд1+∆

Pд2+

∆Pд4+

∆Pд5

+

∆Pд7+

Pд8

(2.4.)

Pд

по=

∆Pд1+∆

Pд2+

∆Pд4+

∆Pд5

+

∆Pд7+

Pд8

(2.4.)

Pдпо=6,0+3,0+3,0+3,0+6,0+25,0=46,0 кВт

Нагрузки вечернего максимума не имеют отличия более чем в 4 раза, потому сложение производим через коэффициент одновременности:

Pв по= (Pв1+Pв2+ Pв4+ Pв5 + Pв7+ Pв8)*ко (2.5.)

Pвпо=(5,0+5,0+3,0+5,0+10,0+11,0)*0,73=28,5 кВт

Потребляемая мощность коммунально-бытовых объектов (нагрузки различаются не более чем в 4 раза, потому применяем коэффициент одновременности:

Pд кб= (Pд3+Pд6+ Pд11+ Pд12 )*ко (2.6.)

Pв кб= (Pв3+Pв6+ Pв11+ Pв12)*ко (2.7.)

Pд кб= (10,0+20,0+10,0+20,0)*0,775=46,5 кВт;

Pвкб=(5,0+10,0+5,0+5,0)*0,775=19,4 кВт

Суммарная мощность потребителей объекта электроснабжения определяется табличным методом по формуле:

ΣРд=∆ Pдпо+∆ Pджд +Pдкб (2.8.)

ΣРв= Pдпо+∆Pджд +∆Pдкб (2.9.)

ΣРд=4,4+46,5+31,0=81,9

кВт

ΣРд=4,4+46,5+31,0=81,9

кВт

ΣРв=11,2+12,1+28,5=51,8 кВт

Полная мощность на производственных объектах:

Sдпо= ∆Pд1/сosφд +∆Pд2/сosφд+∆Pд4/сosφд+∆Pд5 /сosφд + ∆Pд7/ сosφд + Pд8/ сosφд (2.10.)

Sвпо=(Pв1/сosφв+Pв2/сosφв+Pв4/сosφв+Pв5/сosφв+Pв7/сosφв+Pв8/сosφв)*ко (2.11.)

Sд по= 6,0/0,85+3,0/0,9+3,0/0,9+3,0/0,9+6,0/0,85+25,0/0,8=55,37 кВА

Sвпо= (5,0/0,9+5,0/0,9+3,0/0,9+5,0/0,9+10,0/0,93+11,0/0,86)*0,73=31,79 кВА

Коэффициенты мощности производственных объектов:

сosφд= Pдпо/ Sдпо (2.12.)

сosφв= Pвпо/ Sвпо (2.13.)

сosφдпо=46,0/55,37=0,83

сosφв=28,5/31,79=0,90

Полная нагрузка коммунально-бытовых объектов:

Sдкб= (Pд3/сosφд +Pд6/сosφд+Pд11/сosφд+Pд12 /сosφд)*ко (2.14.)

Sвкб=(Pв3/сosφв+Pв6/сosφв+Pв11/сosφв+Pв12/сosφв)*ко (2.15.)

Sдкб=(10,0/0,9+20,0/0,9+10,0/0,9+20/0,9)*0,775=51,7 кВА;

Sвкб=(5,0/0,92+10,0/0,93+5,0/0,92+5,0/0,93)*0,775=20,9 кВА.

Коэффициент мощности коммунально-бытовых объектов:

сosφд= Pдкб/ Sдкб (2.16.)

сosφв=

Pвкб/

Sвкб

(2.17.)

сosφв=

Pвкб/

Sвкб

(2.17.)

сosφдкб=46,5/51,7=0,90

сosφв=19,4/20,9=0,928

Общая нагрузка участка:

ΣSдобщ =∆Pджд/cosφ+Pдкб/cosφ+∆Pдпо/cosφ (2.18.)

ΣSвобщ= ∆Pвжд/cosφ+∆Pвкб/cosφ+ Pвпо/cosφ (2.19.)

ΣSдобщ=4,4/0,92+46,5/0,9+31,0/0,83=93,8 кВА

ΣSвобщ =11,2/0,96+12,1/0,928+28,5/0,9=56,4 кВА

Коэффициенты мощности участка:

сosφд= 81,9/93,8=0,87

сosφв=51,8/56,4=0,92

Дальнейший расчет ведется по дневной максимальной нагрузке.

3.

Определение числа и местоположения ТП

3.

Определение числа и местоположения ТП

Количество подстанций определяется по формуле:

nТП=Pmax*√(B/∆U*PO*cos φ) (3.1)

где В – коэффициент роста нагрузок для ТП 10/0,4 принимается 0,6…0,7 [7];

∆U – потери напряжения, принимаются 5% [4];

PO – плотность нагрузки; находится по формуле

PO=Рmax/F (3.2)

Pmax – максимальная активная нагрузка, кВт;

F – площадь электрифицируемого участка, находится по формуле:

F=а*в=0,288*0,186=0,04241 км2

PO=81,9/0,04241=1931,15 Вт/км

nТП=81,9*√(0,65/5*1931,15*0,87)=0,72

nТП=0,72 – принимаем одну ТП

На план местности накладываем координатную сетку. Определяем у каждого объекта место средней нагрузки и по координатам записываем.

|

|

Масштаб 1:12

Рисунок 2 – Координаты места установки ТП

Координаты ТП находятся по формулам:

(3.3.)

(3.3.)

(3.4.)

(3.4.)

ХД=(10*15,6+5*11+10*5,5+5*1,8+5*0,8+20*4+2*7,5*7,7+2*7,5*10,6+10*13,2+

+10*6,8+25*9,3+20*15,1)/(4*7,5+5*3+10*4+20*2+25)=9,12

YД=(10*7,8+5*1,3+10*0,9+5*7,3+5*11,5+20*14,6+10*9,3+25*9,7+2*7,5*14+

+2*7,5*14+10*14,2+20*3,8)/150=9,7

Расчетные координаты ТП (9,12;9,7). Данные координаты предполагают установку ТП на одном из производственных объектах, потому трансформаторную подстанцию переносим на координаты (9,1;11).

4.  Определение

мощности трансформаторных подстанций

и

выбор их типа

Определение

мощности трансформаторных подстанций

и

выбор их типа

Для электроснабжения участка принимаем по максимальной вечерней мощности в 93,7 кВА трансформатор ТМ-100/10У1.

Напряжение ВН 10 кВ, НН 0,4 кВ; потери холостого хода 330 Вт, короткого замыкания 1970 Вт; ток холостого хода 2,4%; напряжение короткого замыкания 4,5%.

Рисунок 3 – Транформаторная подстанция

5.

Проектирование

трасс прохождения ЛЭП и вводов к потребителям

Проектирование

трасс прохождения ЛЭП и вводов к потребителям

Разметка трассы ВЛ начинается от места установки подстанции. В данном случае задействованы два фидера подстанции. Первая линия идет на питание жилых домов, детского сада, конторы, мастерской, гаража, столовой. Второй фидер питает котельную, три склада и контору.

Расстояния между опорами в соответствии с ПУЭ принимаются не более 40 метров. Вводы в здание производятся с расстояния не более 10 метров. Если расстояние от опоры до ввода невозможно выдержать, устанавливаются дополнительные опоры.

Спроектированная линия электропередач представлена на рисунке 5.

Рисунок 4 – Проектирование трассы линии электропередач

6.

Определение

допустимых потерь напряжения в линии и выбор надбавок трансформаторов

Определение

допустимых потерь напряжения в линии и выбор надбавок трансформаторов

Таблица 2 – Таблица отклонения напряжений

|

Параметр элемента сети |

обозначение |

Нагрузка |

|

|

100% |

25% |

||

|

Отклонение напряжения на шинах 10 кВ РТП 35/10 |

∆UШ |

+5 |

0 |

|

Потери напряжения в линии 10 кВ ТП10/0,4 |

∆U10 |

-0,42 |

-0,105 |

|

Постоянная надбавка в линии 10/0,4 |

δUПОСТ |

+5 |

+5 |

|

Переменная надбавка в линии 10/0,4 |

δUПЕР |

-2,5 |

-2,5 |

|

Потери в линии 10/0,4 |

∆UТ |

-4 |

-1 |

|

Потери в наружной сети линии 0,38 кВ |

∆U0,38 |

6,08 |

0 |

|

Потери во внутренней сети линии 0,38 кВ |

∆UВН |

-2 |

0 |

|

Отклонение напряжения у потребителей |

∆UП |

-5 |

-2,4 |

Потери напряжения в линии 10 кВ ТП 10/0,4 находится по формуле:

∆U10010=0,7*L10 (6.1)

где L10 – длина линии 10 кВ. до задания длина линии 10 кВ 0,6 км.

∆U10010=0,7*0,6=0,42 %

Потери

в наружной сети определяются следующим образом:

Потери

в наружной сети определяются следующим образом:

∆U0,38=∆UШ+∆U10+ δUПОСТ+ δUПЕР+∆UТ+∆UВН–∆UП (6.2)

Принимаем переменную надбавку -5 %, так как требуется компенсация реактивной мощности и корректировка допустимых потерь напряжения.

∆U0,38=5-0,42+5-2,5-4-2-(-5)=6,08 %

Данные потери приемлемы. В таблицу в графу потери в наружной сети линии 0,38 вставляем число -6,08 при 100% нагрузке.

7.

Выбор

сечения проводов и формирование их марки

Выбор

сечения проводов и формирование их марки

Спроектированная линия электропередач представлена на рисунке 5.

Выбор проводов магистральным методом.

Выбор проводов магистральным методом основан на расчете потерь напряжения на участках с учетом реактивной нагрузки участков линии. Для определения сечения провода составляют вспомогательную таблицу, в которой учитываются: длина участков, активная мощность каждого участка, полная мощность каждого участка, реактивная мощность каждого участка, а так же cos φ и sin φ. Составляем таблицу: (таблица 3)

Таблица 3 – Определение реактивной мощности

|

Nуч |

Lуч |

Руч, кВт |

Sуч, кВА |

cos φ |

sin φ |

Qуч, кВар |

|

Ф-1 |

415 |

|||||

|

13-12 |

40 |

20,0 |

22,22 |

0,9 |

0,44 |

9,78 |

|

13-11 |

40 |

22,7 |

25,2 |

0,9 |

0,44 |

11,1 |

|

11-10 |

40 |

24,3 |

26,9 |

0,9 |

0,44 |

11,84 |

|

10-3 |

65 |

30,3 |

33,6 |

0,9 |

0,44 |

14,8 |

|

8-5 |

80 |

20,0 |

22,2 |

0,9 |

0,44 |

9,8 |

|

5-3 |

70 |

26,0 |

29,3 |

0,89 |

0,46 |

13,5 |

|

3-1 |

65 |

50,3 |

58,4 |

0,86 |

0,51 |

29,8 |

|

1-ТП |

15 |

63,3 |

72,6 |

0,87 |

0,49 |

35,6 |

|

Ф-2 |

340 |

|||||

|

23-21 |

80 |

5,0 |

5,56 |

0,9 |

0,44 |

2,45 |

|

21-18 |

120 |

13,0 |

14,44 |

0,9 |

0,44 |

5,35 |

|

18-16 |

40 |

15,1 |

16,8 |

0,9 |

0,44 |

7,4 |

|

17-16 |

15 |

5,0 |

5,56 |

0,9 |

0,44 |

2,45 |

|

16-15 |

30 |

18,0 |

20,0 |

0,9 |

0,44 |

8,8 |

|

15-ТП |

55 |

25,4 |

28,7 |

0,89 |

0,46 |

13,2 |

Расчеты

активных нагрузок по участкам:

Расчеты

активных нагрузок по участкам:

В расчетах используются формулы из пункта 2 в зависимости от количества объектов на определенном участке линии электропередач.

Фидер 1:

13-12 Детский сад Рд=20 кВт

12-11 Детский сад и двухквартирный жилой дом: Рд=20+2,7=22,7 кВт

11-10 Детский сад и два двухквартирных жилых дома: Рд=20+4,3=24,3 кВт

10-3 Детский сад, два двухквартирных дома и контора: Рд=20+6+4,3=30,3 кВт

8-5 Столовая Рд=20 кВт

5-3 Столовая и гараж Рд=20+6=26 кВт

3-1 Детский сад, два двухквартирных дома, контора, гараж, столовая Рд=6+(20+10+20)*0,8+4,3=50,3 кВт

1-ТП Объединенная нагрузка вышеперечисленных объектов: Рд=∆(25+10)*0,85+(20+10+20)*0,8+4,3=63,3 кВт

Фидер 2:

23-21 Склад Рд=5 кВт

21-18 Склад и контора Рд=10+3=13,0 кВт

18-16 Два склада и контора Рд=∆(5+5)*0,85+10=5,1+10=15,1 кВт

17-16 Склад Рд=5 кВт

16-15 Три склада и контора Рд=(5+5+5)*0,8+∆10=12+6=18,0 кВт

15-ТП Три склада и две конторы Рд=(5+5+5+10)*0,775+∆10=25,4 кВт

При этом cos φ принимаем из [1]:

- для жилых домов 0,92

- для производственной и коммунально-бытовой нагрузки согласно типа потребителя.

Коэффициент реактивной мощности рассчитывается по формуле:

sin

φ = √(1-cosφ2)

(7.1)

sin

φ = √(1-cosφ2)

(7.1)

sin φ = √(1-0,902)=0,44

sin φ = √(1-0,892)=0,46

sin φ = √(1-0,862)=0,51

Полная мощность участка находится по формуле:

S=РУЧ/ cosφ (7.2)

Реактивная мощность участка находится по формуле:

QУЧ=SУЧ* sin φ (7.3)

Расчет производится по однотипным формулам, поэтому полученные данные сразу записаны в таблице.

Выбор проводов:

Определяем реактивную составляющую допустимой потери напряжения по формуле:

∆UР доп=х0ΣQili/U (7.4)

где х0 – 0,35 Ом/км для линий выполненных алюминиевыми проводами и

напряжением до 1000 кВ. [5];

где х0 – 0,35 Ом/км для линий выполненных алюминиевыми проводами и

напряжением до 1000 кВ. [5];

Qi – реактивная мощность участка;

li – длина участка, км.

Для Фидера 1 допустимые реактивные потери напряжения:

∆UРдоп=0,35*(40*(9,78+11,1+11,84)+65*14,8+80*9,8+70*13,5+65*29,8+15*35,6)/

/(0,38*1000)=6 В

В процентах:

∆UР,%= (∆UР доп/UН)*100% (7.5)

∆UР,%=(6/380)*100%=1,58 %

Определяем активную составляющую допустимых потерь напряжения:

∆UА доп,%= ∆U доп-∆UР (7.6)

∆UА доп,%=6,08-1,58=4,5 %

В вольтах это:

∆U доп=(UНОМ/100)*∆U доп(%) (7.7)

∆U

доп=(380/100)*6,08=23,1 В

∆U

доп=(380/100)*6,08=23,1 В

Итого активные потери напряжения:

∆UА доп=23,1-6=17,1 В

Определяем сечение провода по формуле:

F=ΣРiLi/γ*∆U доп*0.38 (7.8)

где Рi – активная нагрузка участка, кВт;

Li – длина участка, м;

∆U доп – допустимая потеря напряжения (активная), В.

γ – удельная проводимость провода (кабеля) для Al=30 Ом/км [3].

Fф1=(40*(20+22,7+24,3)+65*30,3+80*20+70*26+65*50,3+15*63,3)/

/32*0,38*17,1=59,1 мм2

По справочнику принимаем ближайшее большее значение сечения провода 70 мм2.

Марка провода 3А70+А70.

Для Фидера 2 допустимые потери напряжения:

∆UРдоп=0,35*(80*2,45+120*5,35+40*7,4+15*2,45+30*8,8+55*13,2)/1000*0,38=

=2 В

В процентах:

В процентах:

∆UР,%=(2/380)*100%=0,53 %

Определяем активную составляющую допустимых потерь напряжения:

∆UА доп,%=6,08-0,53=5,55 %

В вольтах это:

∆U доп=(380/100)*6,08=23,1 В

Итого активные потери напряжения:

∆UА доп=23,1-2=21,1 В

Определяем сечение провода по формуле:

Fф2=(80*5+120*13+40*15,1+15*5+30*18+55*25,4)/32*0,38*21,1=17,83 мм2

По справочнику принимаем ближайшее большее значение сечения провода 25 мм2. Но согласно ПУЭ данное сечение недопустимо для монтажа линии 0,38 кВ, потому принимаем ближайшее значение сечения провода 35 мм2. Марка провода 3А35+А35.

Упрощенная схема объекта электроснабжения представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема объекта электроснабжения

8.

Расчет токов короткого замыкания

8.

Расчет токов короткого замыкания

Данные для ТП:

Мощность ТП Sп.р.=100 кВА

Потери ТП при КЗ Р к.з.=1970 Ом

Напряжение КЗ UКЗ=4,5%

Сопротивления : RТ=0,032 Ом

ХТ=0,065 Ом

ZТ=0,072 Ом

Линии 0,38

Ф-1

L=415 м

Провод 3А70+А-70

R0=0,42 Ом

Х0=0,4 Ом

Ф-2

L=340 м

Провод 3А35+А-35

R0=0,83 Ом

Х0=0,35 Ом

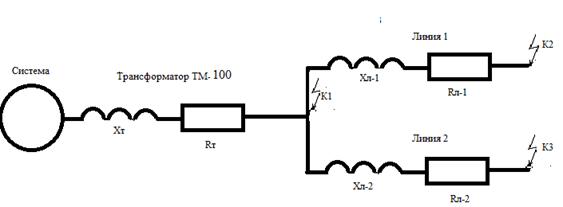

Составляем

принципиальную электрическую схему объекта электроснабжения и определяем места

точек короткого замыкания

Составляем

принципиальную электрическую схему объекта электроснабжения и определяем места

точек короткого замыкания

Рисунок 6 – Принципиальная электрическая схема объекта электроснабжения

Согласно данной схеме составляем схему замещения

Рисунок 7 – Схема замещения

Упрощенная схема замещения:

Рисунок 8 – Упрощенная схема замещения

-

Сопротивление системы Zc=0

-

Сопротивление системы Zc=0

- Сопротивления трансформатора

Принимаем по справочным данным

ZТ=0,072 Ом

RТ=0,032 Ом

XТ=0,065 Ом

В комплексном виде ZТ=0,032+j0,065 Ом.

Находим переходное сопротивление

R(пер)=0,015 Ом – переходное сопротивление контактов. Объясняется потерями на нагрев.

- Определяем сопротивление воздушных линий электропередачи.

R

лин = R(о) L(лин)

(8.1.)

L(лин)

(8.1.)

где R0 – активное сопротивление одного километра линии, выполненной из провода А35 и А70, принимается по справочным данным

Ом

Ом

Индуктивное сопротивление линии.

Х(лин)

= Хо Lлин

(8.2.)

Lлин

(8.2.)

Принимаем по справочным данным для каждого сечения провода Хо.

Принимаем по справочным данным для каждого сечения провода Хо.

Хл

1 =0,4 0,415=0,166 Ом

0,415=0,166 Ом

Хл

2 =0,35 0,34=0,119 Ом

0,34=0,119 Ом

Полное сопротивление линий:

Ом

Ом

Ом

Ом

В комлпексной форме

ZЛ-1=0,1743+j0,2407 Ом

ZЛ-2=0,2822+j0,119 Ом

Результирующие сопротивления до точек короткого замыкания:

- до точки К1:

ZРЕЗ=ZТ+ZПЕР =0,032+j0,065+0,015=0,047+j0,065=0,0802 Ом

- до точки К2:

ZРЕЗ=ZТ+ZПЕР+ZЛ-1=0,032+j0,065+0,015+0,1743+j0,166=0,2213+j0,231=0,32 Ом

- до точки К3:

ZРЕЗ=ZТ+ZПЕР+ZЛ-1.2 =0,032+j0,065+0,015+0,2822+j0,119=0,3292+j0,184=0,377 Ом

Определяем токи короткого замыкания:

Определяем токи короткого замыкания:

Трехфазное КЗ:

(8.3.)

(8.3.)

- в точке К1

- в точке К2

- в точке К3

Двухфазное КЗ:

(8.4)

(8.4)

- в точке К1

- в точке К2:

- в точке К3

Однофазное КЗ:

(8.5.)

(8.5.)

где Z(Ф – о) сопротивление петли фаза – ноль. Рассчитывается исходя из длины линии и полного сопротивления петли фаза-ноль, которое является справочной величиной и зависит от сечения провода.

Для провода А-35 с нулевой жилой А-35 Z(Ф-0) =2,1 Ом; для провода А-70 с нулевой жилой А-70 Z(Ф-0)=1,28 Ом. Исходя из длины линий, рассчитываем необходимое сопротивление:

Z(Ф-0)Л-1=0,415*1,28=0,5229 Ом

Z(Ф-0)Л-2=0,34*2,1=0,714 Ом

- сопротивление

трансформатора однофазному короткому замыканию, Ом. Справочная величина. Для

трансформатора ТМ-100 принято 0,26 Ом.

- сопротивление

трансформатора однофазному короткому замыканию, Ом. Справочная величина. Для

трансформатора ТМ-100 принято 0,26 Ом.

- в точке К2:

- в точке К3:

9.

Выбор защиты линии и силового трансформатора

9.

Выбор защиты линии и силового трансформатора

1) Определяем ток на шинах трансформатора

(9.1.)

(9.1.)

2) Фидер 1 питает смешанную нагрузку. В мастерской работает мощный двигатель, который дает большой скачок тока при запуске, потому при выборе защиты стоит это учесть.

- максимальный двигатель

АИР112М4У3

РН=5,5 кВт

ηн=85,5 %

cos φ=0,86

кi=7.

- работающий двигатель

АИР71А4У3

РН=0,55 кВт

ηн=70,5 %

cos φ=0,75

кi=5

Рассчитываем токи на двигателях:

-номинальный ток

Iном=PНОМ/(√3*UН* ηн* cos φ) (9.4.)

- пусковой ток

- пусковой ток

Iпуск=IНОМ*ki (9.5.)

М1:

IНОМ=5,5/(1,73*0,38*0,855*0,86)=11,4 А

IПУСК=11,4*7=79,8А

М2:

IНОМ=0,55/(1,73*0,38*0,705*0,75)=1,58 А

IПУСК=1,58*5=7,9 А

В данном случае предохранитель выбирается по двум условиям:

1) I (п.в.) ≥ I раб.л. (9.6.)

2) I (п.в.) ≥ I мах.л./2,5 (9.7.)

Рабочий ток линии:

(9.8.)

(9.8.)

|

IМАХ.Л.=(110,4-11,4)+79,8=179 А.

Подставляем полученные данные в условия выбора плавких вставок:

I (п.в.) ≥ 110,4 А.

I (п.в.) ≥179/2,5=71,6 А.

Выбираем плавкую ставку по первому условию. Принимаем по справочнику плавкую вставку марки ПР-2-200 с током плавкой вставки 125 А.

3) Фидер 2 питает смешанную нагрузку. В котельной работает мощный двигатель, который дает большой скачок тока при запуске, потому при выборе защиты стоит это учесть.

- максимальный двигатель

АИР100L6CУ3

РН=2,2 кВт

ηн=81,0 %

cos φ=0,74

кi=6.

- работающий двигатель

АИР71А4У3

РН=0,55 кВт

ηн=70,5 %

cos φ=0,75

кi=5

Рассчитываем

токи на двигателях:

Рассчитываем

токи на двигателях:

М1:

IНОМ=2,2/(1,73*0,38*0,81*0,74)=5,6 А

IПУСК=5,6*6=33,6 А

М2:

IНОМ=0,55/(1,73*0,38*0,705*0,75)=1,58 А

IПУСК=1,58*5=7,9 А

В данном случае предохранитель выбирается по двум условиям:

3) I (п.в.) ≥ I раб.л. (9.6.)

4) I (п.в.) ≥ I мах.л./2,5 (9.7.)

Рабочий ток линии:

(9.8.)

(9.8.)

IМАХ.Л.=(43,7-5,6)+33,6=71,7 А.

Подставляем полученные данные в условия выбора плавких вставок:

Подставляем полученные данные в условия выбора плавких вставок:

I (п.в.) ≥ 43,7 А.

I (п.в.) ≥71,7/2,5=28,7 А.

Выбираем плавкую ставку по первому условию. Принимаем по справочнику плавкую вставку марки ПР-2-60 с током плавкой вставки 60 А.

Защита со стороны 10 кВ:

(9.9.)

(9.9.)

По справочнику принимаем предохранитель марки ПК-10/30, номинальное напряжение 10 кВ, ток патрона 30 А, ток плавкой вставки 15 А.

10.

Расчет заземляющего устройства

10.

Расчет заземляющего устройства

Рисунок 9 – Система заземлений объекта электроснабжения

Исходные данные:

Удельное сопротивление грунта (глина) Р(изм)= 150 Ом м

м

Сила тока замыкания на землю Iз = 10,0 А

Размеры вертикального стержня:

- длина L=5 м (согласно методическим указаниям на выполнение ДКР)

- диаметр D = 14 мм

- диаметр D = 14 мм

Глубина заложения :

- стержней – tc = 0,8 м

- полосы связи – tп =0,9 м

Общее количество повторных заземлителей n = 10

Решение:

1)Определяем расчётное сопротивление грунта для стержневого заземления.

Р(

расч) = Кс К2

К2 Р(изм) (10.1)

Р(изм) (10.1)

где Кс – коэффициент сезонности, 1,35 для вертикального заземлителя, Кировская область.

К2 – коэффициент учитывающий состояние грунта при измерении, принимаем равным 1.

Р(расч)=

1,35 1,0

1,0 150=202,5 Ом

150=202,5 Ом

2) Определяем сопротивление заземлителя из круглой стали.

:

L(пр) (10.2)

:

L(пр) (10.2)

где =

= м

м

=0,366

=0,366 202,5

202,5

: 5 = 46,5 Ом

: 5 = 46,5 Ом

4)Находим общее сопротивление всех повторных заземлителей:

rп.з

=  =

= =

4,65 Ом (10.3)

=

4,65 Ом (10.3)

где n– количество повторных заземлителей

5)Определяем расчет сопротивления заземляющей нейтрали трансформатора с учетом повторных заземлений. Так как rп.з = 4,65˃ 4 Ом, то в соответствии с ПУЭ сопротивление заземляющего устройства при присоединении электрооборудовании напряжением до 1000 В не должно превышать более 10 Ом или

rиск= Rп.з/Iз = 125/10=12,5 Ом (10.4)

принимаем наименьшее значение 10,0 Ом

5) Принимаем теоретическое число вертикальных стержней

≈5

(10.5)

≈5

(10.5)

определяем полосу связи L(пол) = 5*5 = 25 метров

принимаем 5 стержней и располагаем его в грунте на расстоянии 5 метров друг от

друга.

принимаем 5 стержней и располагаем его в грунте на расстоянии 5 метров друг от

друга.

6)Определяем сопротивление полосы связи

(10.6)

(10.6)

где р(расч г) = Кс  К(2)

К(2) р(изм г)

=4,4

р(изм г)

=4,4 1,0

1,0 150=660 0м

150=660 0м

Ом

(10.7)

Ом

(10.7)

6.1)определяем сопротивление вертикальных заземлителей с учетом экранирования.

Ом

(10.8)

Ом

(10.8)

где  - коэффициент

экранирования вертикальных заземлителей, принимаем по справочнику.

- коэффициент

экранирования вертикальных заземлителей, принимаем по справочнику.

6.2)определяем сопротивление полосы связи с учетом экранирования

Ом (10.9)

где

где  - коэффициент

экранирования горизонтальных заземлителей, принимается по справочнику

- коэффициент

экранирования горизонтальных заземлителей, принимается по справочнику

7)Определяем сопротивление заземляющего устройства трансформаторной подстанции.

Ом

< 10 Ом (10.10)

Ом

< 10 Ом (10.10)

8) Определяем общее сопротивление нейтрали трансформатора с учетом всех повторных заземлений.

Ом

< 4 Ом (10.11)

Ом

< 4 Ом (10.11)

Вывод: для заземления ТП принимаются 5 вертикальных стержней диаметром 14 мм, длинной 5 м. Повторное заземление осуществляется посредством 10 повторных заземлителей. Для устройства спусков с опор к повторным заземлителям используется стальная проволока.

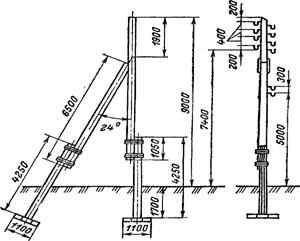

Рисунок 1 – Габариты опор линии электропередач (анкерной и промежуточной опор с использованием железобетонной приставки)

|

Спуск к заземлению производится катанкой диаметром 6 мм. Количество катанки на устройство одного спуска примерно равно высоте опоры плюс проволока на запас. Поэтому для устройства одного спуска приминаем 10 м катанки. Так как число повторных заземлений составляет 10 шт, то для устройства всей системы повторных заземлений потребуется 10х10=100 метров катанки диаметром 6 мм.

Схема электроснабжения с расположением подстанции, распределением заземлений и вводов в здание представлена в Приложении 1.

11.

Охрана

труда и техника безопасности при строительстве воздушной линии

Охрана

труда и техника безопасности при строительстве воздушной линии

Требования настоящих Правил являются обязательными для рабочих, специалистов и руководителей строительно-монтажных и наладочных организаций, занятых строительством линий электропередачи и электрических подстанций и ведущих монтаж и наладку электрооборудования, а также других организаций, ведущих строительство, монтаж и наладку ВЛ, КЛ и других электроустановок собственными силами.

Организацию и выполнение работ по строительству, электромонтажу, пуско-наладке, испытанию и комплексному опробованию оборудования следует производить, руководствуясь законодательством Российской Федерации по охране труда, требованиями общероссийских стандартов и нормативных документов органов государственного надзора, а также требованиями настоящих Правил.

Перечень государственных стандартов и нормативных документов, требования которых учтены в Правилах.

Средства индивидуальной защиты работающих, применяемые в процессе выполнения электромонтажных (наладочных) работ (специальная защитная одежда, обувь и другие средства безопасности), должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Установка, регистрация, освидетельствование, прием в эксплуатацию и работа грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) должны осуществляться согласно требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)", грузоподъемных машин, на которые не распространяются эти правила, согласно инструкции заводов-изготовителей.

Производство работ по сооружению

линий электропередачи, специальные электромонтажные и наладочные работы должны

осуществляться с учетом требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Разрешается выполнять только при наличии проектов производства работ (ППР) или  технологических

карт (ТК), утвержденных главным инженером электромонтажной (наладочной)

организации; в ППР и ТК для каждого из выполняемых видов работ должны быть

предусмотрены конкретные мероприятия по технике безопасности.

технологических

карт (ТК), утвержденных главным инженером электромонтажной (наладочной)

организации; в ППР и ТК для каждого из выполняемых видов работ должны быть

предусмотрены конкретные мероприятия по технике безопасности.

Непосредственные руководители и исполнители электромонтажных работ перед допуском к их выполнению должны быть ознакомлены с требованиями безопасности на месте работ с фактическими условиями труда, знать и выполнять нормы безопасности в объеме порученных работ.

Работникам, занятым на электромонтажных (наладочных) работах, запрещается выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика или генерального подрядчика.

Не допускается использовать находящиеся в стадии монтажа электрические установки в качестве временных установок для электроснабжения электромонтажных (наладочных) работ, а также объектов генподрядчика или заказчика.

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю.

Производственные помещения и площадки для выполнения электромонтажных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83, Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93 и РД 153-34.0-03.301-00.

Искусственное освещение рабочих мест, а также проходов и проездов должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Запрещается работа в неосвещенных местах или в местах с освещенностью ниже нормируемого уровня.

При работах на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м, а при необходимости - защитные и предохранительные устройства (сетки, козырьки, настилы и др.), соответствующие

ГОСТ 12.4.059-89 и ГОСТ 23407-78. При отсутствии  ограждений,

защитных и предохранительных устройств работники должны использовать

предохранительные пояса.

ограждений,

защитных и предохранительных устройств работники должны использовать

предохранительные пояса.

Площадки, люльки, леса, подмости и другие средства подмащивания, лестницы должны соответствовать ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-87, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления акта.

Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером перед началом работы, а также не реже чем через каждые 10 дней с регистрацией в журнале.

Подвесные леса и подмости могут быть допущены к эксплуатации только после их испытания в течение одного часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%.

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 10%.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год, испытания проводить статической нагрузкой 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75° к горизонту.

Запрещается перемещение лесов при ветре скоростью более 10 м/с.

Запрещается устанавливать (крепить) какие-либо средства подмащивания на смонтированные, находящиеся в стадии монтажа или подготовленные к монтажу конструкции (оборудование), если это не предусмотрено ППР или не подтверждено расчетом, согласованным с проектной организацией.

Нагрузки на настилы лесов и подмостей не должны превышать величин, установленных проектом производства работ или техническим паспортом.

Запрещается

производство работ, а также нахождение рабочих под монтируемыми конструкциями и

оборудованием.

Запрещается

производство работ, а также нахождение рабочих под монтируемыми конструкциями и

оборудованием.

Металлические корпуса электрооборудования, металлические части машин и механизмов с электроприводом, металлические элементы лесов и подмостей, а также крановые пути должны быть заземлены в соответствии с "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок" и "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей".

Съемные, раздвижные и откидные ограждения вращающихся и подвижных узлов и частей производственного оборудования, а также дверцы и крышки, установленные на технологических проемах в корпусах этого оборудования, должны иметь запорные устройства, исключающие их случайное открывание. Ограждения, дверцы и крышки должны быть оборудованы блокировочными устройствами, обеспечивающими остановку оборудования при их съеме или открывании, если это оговорено требованиями действующих норм, правил по технике безопасности для этих устройств и инструкций по эксплуатации.

Складирование оборудования и материалов на месте производства электромонтажных работ должно производиться в соответствии с проектом производства работ.

Складирование материалов и оборудования в охранной зоне ВЛ запрещается.

В случае возникновения на месте производства работ условий, угрожающих жизни и здоровью людей, работы должны быть немедленно прекращены, работники выведены из опасной зоны, о чем должно быть сообщено руководству электромонтажной организации.

Работы можно возобновить только по письменному разрешению руководителя после устранения угрожающих факторов.

Эксплуатация

средств защиты должна производиться в соответствии с "Правилами применения

и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, техническими

требованиями к ним".

Эксплуатация

средств защиты должна производиться в соответствии с "Правилами применения

и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, техническими

требованиями к ним".

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации Заказчик, генеральный подрядчик и администрация организаций, эксплуатирующие эти объекты, обязаны оформить акт-допуск.

На работы повышенной опасности и в зоне действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.

Наряд-допуск регистрируется в журнале учета и хранится у производителя работ.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, в соответствии со СНиП 12-03-2001, относятся:

места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

места вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

участки территорий вблизи строящегося здания (сооружения);

этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, под которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

Размеры указанных опасных зон устанавливаются согласно Прил. 6.

На каждом предприятии исходя из Перечня видов работ (Прил. 4) и мест их производства должен быть разработан и утвержден свой перечень работ, на выполнение которых выдается наряд-допуск.

К работникам, выполняющим работы в

условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером

работы, предъявляются  дополнительные

требования безопасности. Перечень таких профессий должен быть утвержден в

организации на основе Перечня, приведенного в Прил. 5.

дополнительные

требования безопасности. Перечень таких профессий должен быть утвержден в

организации на основе Перечня, приведенного в Прил. 5.

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие профессиональные навыки, после прохождения обучения безопасным методам работ и получения соответствующего удостоверения.

К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие и специалисты не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже III. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. Весь персонал, участвующий в строительных, монтажных и наладочных работах по сооружению кабельных и высоковольтных линий электропередачи, должен пользоваться защитными касками.

Литература

Литература

1) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Р.Ф.: справочник инженера электрика сельскохозяйственного производства – М.: Информо гротех, 1999.

2) Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование по специальности «Электрификации сельского хозяйства» - М.: Колос, 1999.

3) Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения – М.: ФОРУМ-ИНФА-М, 2007.

4) Правила устройства электроустановок

5) АкимцевЮ.А, Веялис Б.С. Электроснабжение сельского хозяйства.- 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Колос, 1994. – 288 с.

6) Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению – М.:ФОРУМ-ИНФА-М, 2006.

7) Методические указания по выполнение контрольной работы по дисциплине «Электроснабжение» для специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

|

Приложения

Условные обозначения

|

Условные обозначения |

Наименование обозначения |

|

|

Деревянная опора с ж/б приставкой |

|

|

Анкерная опора ВЛ-0,4кВ |

|

|

Ответвление от опоры ВЛ-0,4кВ к зданию |

|

|

Проектируемая трансформаторная подстанция |

|

|

Воздушная линия 10кВ |

|

|

Кабельная линия |

|

|

Лампа уличного освещения |

|

|

Расчетное место ТП |

|

|||

|

Спецификация

|

Поз. |

Обозначение |

Наименование |

Количество |

|

1 |

ТУ34-10930-65 |

Светильник |

18 |

|

2 |

ТУ 16-536.82079 |

Лампа дуговая ртутная |

18 |

|

3 |

Т.п. 3.407-250 |

Кронштейн |

18 |

|

4 |

ГОСТ 839-80 |

Провод А-35 мм2 |

1700 м |

|

5 |

ГОСТ 839-80Е |

Провод А-70 |

2075 м |

|

5 |

Сер. 3.407.5-141 |

Опоры деревянные с ж/б приставкой: |

|

|

Опора промежуточная (проходная) деревянная с железобетонной приставкой |

П1ДБ-5 |

10 |

|

|

Опора анкерная (концевая) деревянная с железобетонной приставкой |

А1ДБ-5 |

8 |

|

|

7 |

ГОСТ 17783-72 |

Крюк КН-18 |

90 |

|

8 |

ТУ 34-13-11232-87 |

Колпачок К-5 |

90 |

|

9 |

ТУ 34-16-10273-88 |

Зажим ПА-1-1 |

40 |

|

10 |

ТУ 16-90 ИМБШ |

Изоляторы ТФ-20-01 |

90 |

|

11 |

L-5м; D-0,014 м; |

Электроды круглые, м |

100 |

|

12 |

Н-3мм; N-3cм; |

Соединительные шинки, м |

25 |

|

13 |

ГОСТ 15150-69 |

Трансформатор силовой ТМ-100/10-У1 |

1 |

|

14 |

ГОСТ

30136-95 |

Катанка для устройства заземляющего спуска D=6 мм |

150 м |

ДН

ДН В

В

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)