Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Колледж строительной индустрии и городского хозяйства»

По дисциплине: Введение в проектно-исследовательскую деятельность

Выполнила студент группы 9в-11

Максимов И.А

Принимающий реферат к защите:

ВВЕДЕНИЕ : ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Очистка сточных вод

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Танк-отстойник первичной очистки

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных перед выпуском их в водоёмы. Очистка сточных вод осуществляется на специальных очистных сооружениях[1].

Процесс очистки делится на 4 этапа:

- механический

- биологический

- физико-химический

- дезинфекция сточных вод.

Механический этап

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей

Сооружения для механической очистки сточных вод:

- решётки (или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита;

- песколовки;

- первичные отстойники;

- мембранные элементы;

- септики.

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки и для более полного выделения грубодисперсных примесей — сита. Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, битого стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации. Песок из песколовок обычно складируется или используется в дорожных работах.

В последнее время мембранная технология становится перспективным способом при очистке сточных вод[источник не указан 1137 дней]. Эта технология применяется в комплексе с традиционными способами, для более глубокой очистки стоков и возврата их в производственный цикл.

Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК составляет 20-40 %[источник не указан 1137 дней].

В результате механической очистки удаляется до 60-70 % минеральных загрязнений, а БПК5 снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Биологический этап

Аэротенк

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими)[источник не указан 1137 дней].

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения в бункер.

Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков.

Физико-химический этап

Данные методы используют для очистки от растворённых примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего широко используют процесс коагуляции.

В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, основными из которых являются:

- флотация;

- Флота́ция (фр. flottation, от flotter — плавать) — один из методов обогащения полезных ископаемых, который основан на различии способности минералов удерживаться на межфазовой поверхности, обусловленный различием в удельных поверхностных энергиях. Гидрофобные (плохо смачиваемые водой) частицы минералов избирательно закрепляются на границе раздела фаз, обычно газа и воды, и отделяются от гидрофильных (хорошо смачиваемых водой) частиц. При флотации пузырьки газа или капли масла прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности. Флотация применяется также для очистки воды от органических веществ и твёрдых взвесей, разделения смесей, ускорения отстаивания в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и др. отраслях промышленности.

- сорбция;

· Сорбция (от лат. sorbeo — поглощаю) — поглощение твёрдым телом либо жидкостью различных веществ из окружающей среды. Поглощаемое вещество, находящееся в среде, называют сорбатом (сорбтивом), поглощающее твёрдое тело или жидкость — сорбентом.

· По характеру поглощения сорбата сорбционные явления делятся на два типа: адсорбцию — концентрирование сорбата на поверхности раздела фаз или его поглощение поверхностным слоем сорбента и абсорбцию — объёмное поглощение, при котором сорбат распределяется по всему объёму сорбента.

· В свою очередь, различают два типа адсорбции — физическую адсорбцию, при которой повышение концентрации сорбата на поверхности раздела фаз обусловлено неспецифическими (то есть не зависящие от природы вещества) силами Ван-дер-Ваальса и химическую адсорбцию (хемосорбцию), обусловленную протеканием химических реакций сорбата с веществом поверхности сорбента. Физическая адсорбция слабоспецифична, обратима и её тепловой эффект невелик (единицы кДж/моль). Хемосорбция избирательна, обычно необратима и её теплота составляет от десятков до сотен (хемосорбция кислорода на металлах) кДж/моль.

Абсорбция

Абсорбция в химии — физический или химический феномен или процесс, при котором атомы, молекулы или ионы входят в какое-либо объёмное состояние — газ, жидкость или твёрдое тело. Это процесс, отличный от адсорбции, поскольку молекулы, подвергающиеся абсорбции, забираются по объёму, а не по поверхности (как происходит в случае с адсорбцией). Более общий термин — сорбция, который охватывает процессы абсорбции, адсорбции и ионного обмена. Абсорбция, в основном — это процесс, при котором что-то присоединяет другую субстанцию.[1]

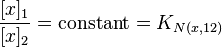

Если абсорбция является физическим процессом, не сопровождаемым другими физическими или химическими процессами, она обычно подчиняется закону распределения Нернста:

"при равновесии отношение концентраций третьего компонента в двух жидких состояниях является постоянной величиной.";

Объём постоянной KN зависит от температуры и называется коэффициентом распределения. Это равенство верно при условии, что концентрации не слишком велики и если молекулы "х" не меняют свою форму в любом другом из двух состояний. Если такая молекула подвергается ассоциации или диссоциации, тогда это равенство всё так же описывает равновесие между "х" в обоих состояниях, но только для той же формы — концентрации всех оставшихся форм должны быть рассчитаны с учетом всех остальных равновесий.[1]

В случае газовой абсорбции можно рассчитать концентрацию используя например Закон идеального газа, c = p/RT. В качестве альтернативы можно использовать парциальное давление вместо концентраций.

Во многих технологически важных процессах, химическая абсорбция используется вместо физического процесса, например абсорбция углекислого газа гидроксидом натрия — такие процессы не следуют закону распределения Нернста.

Для некоторых примеров этого эффекта можно рассмотреть экстракцию, при которой можно извлечь компонент из одной жидкой фазы раствора и перенести в другую без химической реакции. Примеры таких растворов — благородные газы и оксид осмия.[1]

- центрифугирование;

· Центрифу́га — устройство (машина или прибор), служащее для разделения сыпучих тел или жидкостей различного удельного веса и отделения жидкостей от твёрдых тел путем использования центробежной силы. При вращении в центрифуге частицы с наибольшим удельным весом располагаются на периферии, а частицы с меньшим удельным весом — ближе к оси вращения.

· Центрифуги применяются в лабораторной практике, в сельском хозяйстве для очистки зерна, выдавливания мёда из сот, выделения жира из молока (см. сепаратор), в промышленности для обогащения руд, в крахмало-паточном производстве, в текстильном производстве, в прачечных для отжима воды из белья и т. п. Высокоскоростные газовые центрифуги применяются для разделения изотопов, в первую очередь изотопов урана в газообразном соединении (гексафториде урана UF6).

- ионообменная и электрохимическая очистка;

Ионообменные смолы — синтетические органические иониты — высокомолекулярные синтетические соединения с трехмерной гелевой и макропористой структурой, которые содержат функциональные группы кислотной или основной природы, способные к реакциям ионного обмена. Применение

Ионообменные смолы в основном применяются:

- для умягчения и обессоливания воды в теплоэнергетике и других отраслях;

- для разделения и выделения цветных и редких металлов в гидрометаллургии;

- при очистке возвратных и сточных вод;

- для регенерации отходов гальванотехники и металлообработки;

- для разделения и очистки различных веществ в химической промышленности;

- в качестве катализатора для органического синтеза.

Ионообменные смолы используются в котельных, теплоэлектростанциях, атомных станциях, пищевой промышленности (при производстве сахара, алкогольных, слабоалкогольных и других напитков, пива, бутилированной воды), фармацевтической промышленности и других отраслях.

- нейтрализация;

· Нейтрализа́ция (от лат. neuter — ни тот, ни другой) — взаимодействие сильной кислоты и сильного основания (щелочи) между собой с образованием соли и малодиссоциирующего вещества (воды). В большинстве своем, реакции нейтрализации экзотермичны. К примеру, реакция гидроксида натрия и соляной кислоты:

· НСl + NaOH = NaCl + Н2О

· В ионном виде уравнение записывают так:

· Н+ + ОН− = Н2О.

· Тем не менее, существуют также и эндотермические реакции нейтрализации, например, реакция бикарбоната натрия (пищевой соды) и уксусной кислоты.

· Нейтрализация лежит в основе ряда важнейших методов титриметрического анализа.

·

- экстракция;

· Экстра́кция (от лат. extraho — извлекаю) — способ извлечения вещества из раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстраге́нта). Для извлечения из смеси применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью.

· Экстракция может быть разовой (однократной или многократной) или непрерывной (перколя́ция).

· Простейший способ экстракции из раствора — однократная или многократная промывка экстрагентом в делительной воронке. Делительная воронка представляет собой сосуд с пробкой и краном для слива нижнего слоя жидкости. Для непрерывной экстракции используются специальные аппараты — экстракторы, или перколяторы.

· Для извлечения индивидуального вещества или определённой смеси (экстракта) из сухих продуктов в лабораториях широко применяется непрерывная экстракция по Сокслету.

· В лабораторной практике химического синтеза экстракция может применяться для выделения чистого вещества из реакционной смеси или для непрерывного удаления одного из продуктов реакции из реакционной смеси в ходе синтеза.

· Экстракция применяется в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, металлургической, фармацевтической и других отраслях, в аналитической химии и

Жидкостная экстракция

Жидкостная экстракция

Принцип

Жидкостная экстракция предполагает перенос одного (или больше) растворимых веществ, содержащихся в подаваемом растворе, в другую несмешиваемую жидкость (экстрагент). Экстрагент, обогащенный растворимыми веществами, называется экстракт. Остаток исходного раствора без растворимых веществ называется рафинат.

Исходный раствор и экстрагент контактируют друг с другом для того, чтобы осуществился перенос растворимых веществ. Две выходящие жидкие фазы, экстракт и рафинат, разделяются статической декантацией (смеситель-отстойник) или центробежной декантацией (центробежные экстракторы).

Использование в промышленности

Практическая экстракция проводится в:

- экстракционной колонне

- смесителе-отстойнике

- центробежном экстракторе

Растворитель подбирается отдельно к каждой обработке, в зависимости от компонентов входящего раствора. В зависимости от выбора растворителя и его количества, необходимого для качественного массообмена, для достижения желаемых результатов обработки, часто возникает необходимость проводить несколько этапов экстракции. В этом случае наиболее эффективным методом является противоточная экстракция.

- эвапорация;

· Эвапора́ция (лат. evuporatio), эвапорационный способ очистки — физико-химический метод очистки производственных сточных вод с помощью водяного пара.

· Эвапорационная очистка производится путём пропускания через нагретую приблизительно до 100° C сточную воду насыщенного водяного пара. Проходя через воду, пар увлекает загрязняющие её летучие вещества, после чего очищается от них при прохождении через также нагретое приблизительно до 100° C вещество-поглотитель и поступает для повторного использования.

· Устройства для очистки данным способом называются эвапорационными колоннами и состоят из двух основных частей — эвапорационной и поглотительной.

· Основными преимуществами эвапорационного способа очистки являются относительная простота при высоких технико-экономических показателях и отсутствие добавочного загрязнения в виде реагентов, остающихся в воде.

- выпаривание, испарение и кристаллизация.

Выпаривание — это метод химико-технологической обработки для выделения растворителя из раствора, концентрирования раствора, кристаллизации растворенных веществ. Иногда выпаривание проводят до получения насыщенных растворов, с целью дальнейшей кристаллизации из них твердого вещества. Выпаривание широко применяется в химической промышленности. Производство многих продуктов производится в жидкой фазе, в виде суспензий и эмульсий, а для получения целевого продукта жидкую фазу следует удалить. Наиболее простым и производительным способом является тепло- и массообмен. Выпаривание принципиально отличается от испарения тем, что при выпаривании обычно осуществляется частичное удаление растворителя из всего объема раствора при его температуре кипения, а испарение происходит с поверхности раствора при любых температурах ниже температуры кипения. Технология

Выпаривание чаще всего производится при повышенной температуре, иногда при кипении, и/или под вакуумом. На испарение растворителя расходуется тепловая энергия, которую следует подводить извне. Выпаривание - процесс, требующий затрат очень большого количества энергии.

- Выпарные аппараты с паровым обогревом

- Вакуум-выпарные аппараты с тепловым насосом тепловой насос

- вертикальные и горизонтальные цилиндрические выпарные аппараты с обогревом змеевиками или нагревательными рубашками

- аппараты с внутренними и выносными нагревательными камерами

- плёночные аппараты

- аппараты с принудительной циркуляцией

Обогрев производится через стенку аппарата, с помощью змеевиков, в агрессивных средах — барботажем пузырьков газа сквозь раствор, распылением раствора в струе газа.

Теплоноситель

При температуре ниже 200 °C теплоносителем может быть перегретый водяной пар, выше 200 °C — высококипящие жидкости (масла), топочные газы. Кипение воды в вакуумном выпарном аппарате происходит при температуре 45 °С благодаря применению теплового насоса, такие аппараты экономичнее паровых в 5-10 раз.

Важным этапом при очистке сточных вод является механическое обезвоживание осадка. На данный момент существует несколько технологий обезвоживания — с помощью камерных фильтр-прессов, с помощью ленточных прессов и с помощью центрифуг (декантеров). Каждая технология имеет свои плюсы и минусы (занимаемая площадь, энергопотребление, стоимость и т. п.). При обезвоживании обычно используют реагент (флокулянт) для увеличения эффективности обезвоживания. В настоящее время широкое применение получает использование центрифуг для обезвоживания. Качество разделения жидкой и твердой фракции самое высокое из вышеупомянутых технологий.

Дезинфекция сточных вод

Для окончательного обеззараживания сточных вод предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоем применяют установки ультрафиолетового облучения.

Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое используется, как правило, на очистных сооружениях крупных городов, применяется также обработка хлором в течение 30 минут.

Хлор уже давно используется в качестве основного обеззараживающего реагента практически на всех очистных сооружениях в городах России. Поскольку хлор довольно токсичен и представляет опасность, очистные предприятия многих городов России уже активно рассматривают другие реагенты для обеззараживания сточных вод, такие как гипохлорит, дезавид (сам реагент и его компоненты не входят в список разрешённых к применению в целях обеззараживания. В ЕС основной компонент запрещен с 09.02.2010) и озонирование.

Мобильные устройства водоочистки

Наряду со стационарными станциями очистки сточных вод в случаях, когда имеется потребность в очистке небольших их объёмах или не постоянно, применяются мобильные станции водоочистки. Как правило, они состоят из барботёра, угольного фильтра, ёмкости обеззараживания и циркуляционного насоса.

Термическая утилизация

В ряде случаев механическая и химреагентная очистка не даёт необходимых результатов. Альтернативой является термическая утилизация технологических сточных вод путём их сжигания в печах, горелках и различного рода установках. За рубежом наибольшее распространение получили печи термического разложения (более совершенные, но дорогостоящие). В России широко используется огневой метод — универсальный, надежный и недорогой.

Суть его заключается в том, что технологические стоки в распыленном мелкодисперсном состоянии впрыскиваются в факел, образуемый при сжигании газообразного или жидкого топлива. При этом происходит испарение воды, а вредные примеси разлагаются (сгорают) до составляющих (СО2 и Н2О).[2]

Водоочи́стка (или очистка воды) — процесс удаления нежелательных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов, загрязняющих пресную воду. Окончательным результатом процесса очистки является получение питьевой воды, пригодной для использования с определённой целью. В зависимости от цели водоочистки, употребляются и другие термины: водоподготовка и очистка сточных вод. Наиболее тщательно вода очищается и обеззараживается в процессе подготовки к использованию человеком для бытовых нужд (питьевая вода). Кроме того, очистка воды может производиться и для других целей, отвечающих другим требованиям, например, для медицинских целей или для применения в фармакологической, химической или других отраслях промышленности. В целом технологический процесс, используемый для очистки воды включают в себя физические методы (фильтрация, седиментация, обратный осмос, дистилляция), биологические методы (медленные песчанные фильтры или биологически активный активированный уголь), химические методы (флокуляция, ионный обмен, хлорирование и использование электромагнитного излучения, например ультрафиолетового излучения).

Согласно приведенным в докладе Всемирной организации здравоохранения данным, в 2007 году 1,1 млрд человек не имеют доступа к улучшенным источникам водоснабжения, из 4 млрд случаев диареи — 88 % вызваны использованием небезопасной воды, а также неадекватной санитарией и гигиеной. Кроме того, по данным экспертов ВОЗ ежегодно 1,8 млн человек умирают от диарейных заболеваний, из них в 94 % случаев развитие диареи можно предотвратить путём изменения условий окружающей среды, включая доступ населения к безопасной (очищенной и подготовленной) воде[1]. Использование относительно простых методов очистки и подготовки питьевой воды для бытовых нужд, например, хлорирования, применение фильтров для воды, дезинфекция солнечными лучами (УФО), а также хранение запасов питьевой воды в безопасных ёмкостях могло бы ежегодно спасти огромное количество человеческих жизней[2]. Таким образом, основной целью организаций здравоохранения в развивающихся странах является снижение случаев смертности от болезней, вызванных употреблением некачественной питьевой воды.

Содержание

Ведение : …………………………………………………………………………………..1

Этапы : ………………………………………………………………………………………..2

Механический этап : …………………………………………………………..3

Биологический этап : …………………………………………………………4

Физико-химический этап :………………………………………………….5

Список литературы и ссылки : Литература

- Водохозяйственный словарь / СЭВ. — М., 1974

- Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод : учебник. — изд. 4-е, доп. и перераб.. — М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. — 702 с.

- Очистка сточных вод от взвешенных веществ и неорганических примесей. — М.: НИЦ «Глобус», 2007. — Т. 1. — 81 с.

Ссылки

- Непокорённая клоака — статья об очистке воды в России

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)