Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»

Факультет психологии и педагогики

Кафедра специальной и клинической психологии

курсовая работа

Особенности речи у детей младшего дошкольного возраста

с ранним детским аутизмом

Нормоконтролер,

Руководитель, ассистент

______________ ____________ О.Н. Уварова

_____________________201_ г. ______________________ 201_ г.

Автор работы

Студент группы СДО-201

____________ К.В. Лобанова

______________________201_ г.

Работа защищена

с оценкой

_______________________

______________________201_ г.

Челябинск 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. 5

1.1. Общая характеристика речи, виды речи. 5

1.2. Психологические особенности младших дошкольников. 8

1.3. Речевое развитие у младших дошкольников. 10

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ. 14

2. АУТИЗМ КАК ПРОБЛЕМА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.. 16

2.1. Психологические особенности детей с ранним детским аутизмом. 16

2.2. Речевые особенности у младших дошкольников с аутизмом. 21

2.3. Методы и методики исследования речевой деятельности младших дошкольников с аутизмом. 27

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ. 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 36

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, во-первых, речь – форма познания человеком предметов и явлений его окружения, а также средство общения людей между собой, тем самым очень важная и неотъемлемая часть для полноценного взаимодействия с людьми в обществе.

Во-вторых, сама проблема раннего детского аутизма очень актуальна на данный день. В середине 70-х годов эта цифра была 1:5 тысячам. Число людей, у которых обнаружен аутизм, резко выросло с 1980-х годов [31]. Уже в двухтысячном году аутизм встречался в 5-25 случаев на 10 тыс. детей. Позже, в две тысячи пятом на 250-300 младенцев был один случай аутизма. По данным ВОЗ, количество детей с этим диагнозом растет на 13 процентов в год. За десять лет распространение детей с аутизмом возросло в десять раз. Центр по контролю заболеваемости и профилактике США (CDC) опубликовал новый отчет, согласно которому у одного ребенка из 68 есть расстройство аутистического спектра (РАС). Это на 30% больше, чем аналогичный уровень два года назад, который составлял 1 из 88 [30]. Резкий рост числа рождаемых объясняется отчасти из-за изменившихся подходов к диагностике, но пока неясно, повысилась ли реальная распространённость расстройства [31].

Известно, что ранний детский аутизм – это синдром, который характеризуется уходом «в себя», стремлением избегать социальные контакты, проявлением трудностей во взаимодействии с обществом. Помимо распространенных особенностей, характеризующих аутизм, можно выделить особенности речевой деятельности, которые так же препятствуют полному освоению возможности общения и взаимодействия с людьми, а так же удовлетворению образовательных потребностей.

Объект исследования: речь у детей младшего дошкольного возраста.

Предмет исследования: особенности речи у детей младшего дошкольного возраста с ранним детский аутизмом.

Цель исследования: изучить особенности речи у детей младшего дошкольного возраста с ранним детским аутизмом.

Для достижения указанной цели в курсовой работе решаются следующие исследовательские задачи:

1. Найти литературу по данной теме и изучить её.

2. Провести анализ и выявить особенности речевой деятельности у младших дошкольников с аутизмом, ссылаясь на литературные источники.

3. Сформулировать выявленные особенности речевой деятельности у детей младшего дошкольного возраста с аутизмом.

Метод исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы.

Гипотеза: речь младших дошкольников с ранним детским аутизмом имеет особенности по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Общая характеристика речи, виды речи

Речь – один из важнейших способов передачи информации.

В то время как язык – это система условных символов, речь – это совокупность произносимых звуков, то есть язык в действии. Речь - это ведущее средство, позволяющее максимально передать содержание. Речевые средства подкрепляются невербальными, которые дают дополнительную информацию о собеседнике.

С.Л. Рубинштейн выделял две основные функции речи: сигнификативную и коммуникативную. Именно благодаря этим функциям, речь – средство общения и форма существования сознания, мысли. [22]

Суть сигнификтивной функции заключается в том, что общение между людьми возможно только тогда, когда все участники используют одни и те же словесные знаки и вкладывают в них одинаковый смысл. Человек со словом связывает какое-либо представление о явлениях или предметах. Взаимопонимание в процессе общения основывается на едином обозначении предметов у говорящих и воспринимающих людей.

Роль коммуникативной функции заключается в том, что общение происходит между людьми с помощью языка, происходит передача информации, то есть здесь речь рассматривается как внешнее речевое проявление. Помимо этого, в коммуникативной функции выделяются подфункции: побуждение к действию (зависит от эмоциональной составляющей) и сообщение (указание на предмет или мнение по какому-либо вопросу).

Помимо первых двух, некоторые авторы выделяют регулирующую функцию речи, которая реализуется в высших психических функциях (Л.С. Выготский), и программирующую. Последняя заключается в построении схем речевых высказываний, в переходе от некого замысла к полному высказыванию. В основе этого процесса лежит внутреннее программирование, которое осуществляется с помощью внутренней речи. Оно необходимо для речевого высказывания, а так же для создания различных движений и действий.

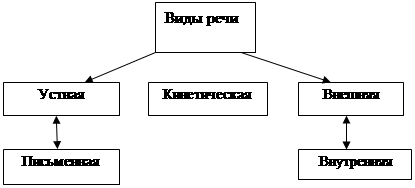

Переход к проблеме различных видов речи. Наиболее в полном формате, на наш взгляд, выделяет виды речи автор А.Г. Маклаков. [12, с. 344]

Рис.1

Рис.1

Рис.2

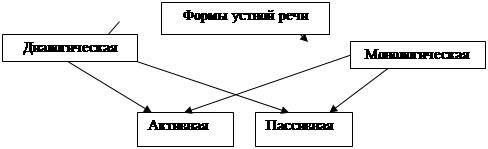

Рассмотрим виды речи подробнее. Основными принято считать устную и письменную речь.

Устная речь характеризуется тем, что включает в себя осуществление речевых высказываний (процесс говорения), а так же понимание сказанного. В свою очередь устная речь подразделяется на диалогическую и монологическую. Особенность первой заключается в том, что она основана на диалоге, то есть в процессе участвуют двое и более людей, попеременно обмениваясь репликами. Вторая, монологическая речь, отличается тем, что говорит только один участник разговора, а слушающие только воспринимают сказанное, не участвуя в процессе говорения.

Выделяются активная и пассивная формы речевой деятельности. Активная речь - спонтанное говорение вслух, человек говорит то, что хочет сказать. Пассивная речь – повторяет за собеседником (чаще всего про себя, но иногда повторение может прорваться наружу).

Еще один вид речи – письменная. Ее особенность в том, что она выражается графически, с использованием письменных знаков.

Кинетическая речь – когда-то была единственным видом речи, но со временем утратила свои функции. Мы используем этот вид речи, чтобы придать эмоционально-выразительную окраску сказанным словам, жестами.

Особенности внешней речи в том, что она связана со всем процессом коммуникации (к ней относятся устная и письменная речь).

Внутренняя речь – стержень мышления и сознательной деятельности. Слушающий человек повторяет про себя речь, которую услышал извне. Такой механизм вызывается, чтобы хотя бы на недолгое время удержать образ сообщенной информации. Повторения связаны с внутренней речью. Внутренняя речь похожа на диалог самим с собой, поскольку она происходит исключительно в голове «говорящего». [12, с. 346].

Речевые стороны включают в себя такие как:

1. Прагматика, т.е использование речи в качестве средства коммуникации. Она включается себя вербальную невербальную речь.

2. Синтаксис – устойчивая система правил для конкретного языка. Правила указывают на конструирование словосочетаний и предложений.

3. Морфология – включает в себя минимально значимые компоненты слов: приставки, суффиксы, корни, именно они изменяют слова в соответствии установленным в языке правилам морфологии.

4. Семантика – т.е. понимание значений слов и связи их с объектами реальными.

5. Восприятие речи – это сложный процесс, который заключается в распознавании смысла посылаемой информации извне.

Таким образом, речь – важнейший способ передачи информации. Основные функции речи заключаются в осуществлении с помощью нее коммуникации, регуляции и программирования. Речь бывает разных видов: основными принято выделять устную и письменную, а также есть внешняя, внутренняя и кинетическая. Речь включает в себя такие стороны как: прагматика, синтаксис, морфология, семантика, восприятие речи.

1.2. Психологические особенности младших дошкольников

Дошкольный возраст имеет важное значение для развития психики и личности ребенка. Ведущая деятельность этого периода – игровая.

В дошкольном возрасте выделяются три периода: младший (3-4 года), средний (4-5 лет) и старший (5-6/7 лет). [11]

Социальная ситуация развития в младшем дошкольном периоде состоит из такого соотношения: ребенок-предмет-взрослый. Действия с предметами и сравнения их с деятельностью взрослых формирует у дошкольника представление о взрослом как о неком образце.

Основным видом деятельности дошкольника является сюжетно-ролевая игра. Именно за игрой большую часть времени проводит ребенок этого возраста. Охватывая периоды дошкольного возраста игра имеет разные виды: манипуляционная, индивидуальная предметная, сюжетно-роевая, творчество (групповое и индивидуальное), соревнования, домашний труд.

Ребенок испытывает потребность в том, чтобы войти во взаимодействие со взрослыми, коснувшись их мира. Конечно, выполнять все функции взрослых ребенку не под силу, поэтому эта потребность удовлетворяется через другие виды деятельности, которые начинают осваиваться еще в начале младшего дошкольного возраста. Ребенок осваивает широкий круг деятельностей, таких как игровая, трудовая, продуктивная, бытовая, коммуникативная.

Любой вид деятельности, которым занимается ребенок, несет моделирующий характер. Ребенок копирует модель поведения взрослого, отражая ее через игру, копирует отношение к вещам, людям. Помимо этого, создаются модели, которые могут отражаться связь между предметами, реальные предметы заменяются игрушками. Таким образом, дошкольник усваивает отношение к людям и вещам в обществе.

В бытовой, повседневной деятельности, выполняя режимные процессы, ребенок действует в реальной ситуации так же, как и взрослый.

При вступлении в игру с другими детьми ребенок учится полноценному взаимодействию со сверстниками. Расширяется круг социальных отношений ребенка, который выходит за пределы непосредственно совместной деятельности со взрослыми. Дошкольнику становятся доступны предметы, не только которые он может узнать непосредственно; в его жизни появляется место для предметов, людей, отношений, о которых он узнает из рассказов взрослых или просмотренных картин.

В младшем дошкольном возрасте начинается значительное расширение рамок общения с взрослым, благодаря улучшению овладения речью. Общение происходит о разных темах, познавательных, нравственных, личностных проблемах. Помимо этого, ребенок общается не только с родственниками, педагогами, но и с посторонними, сверстниками. Интенсивно развиваются формы и содержание общения, превращаясь в большой фактор психического развития, он способствует освоению коммуникативных умений и навыков.

Главным итогом развития всех видов деятельности выступает формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин).

Между процессами создаются тесные взаимосвязи, они становятся интеллектуальнее, осознаннее, начинают управляемый, произвольный характер.

У дошкольника появляется первый абрис мировоззрения. Он формируется на основе разделении общественных и природных явлений.

В сфере развития личности тоже происходят интенсивные изменения: формируется самооценка, личностное сознание, складывается соподчинение мотивов.

Период развития творческого воображения и регуляции собственного поведения, создания личности ребенка (А.Н. Леонтьев). В этот период психического развития дети приступают соединять эмоции с собственными переживаниями и соответствующими переживаниями других людей, свои представления, размышления с представлениями других людей. Учатся отстаивать свои решения и аргументировать их, играть по правилам, самим придумывать новые игры и устанавливать собственные правила.

Таким образом, младший дошкольный возраст - период интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главное новообразование - новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений.

1.3. Речевое развитие у младших дошкольников

В младшем дошкольном возрасте начинается новый этап освоения речи. Речь внедряется во все виды деятельности, включая познавательную. Новые виды деятельности, усложнение общения с окружающими, расширяется круг связей и отношений. Все это ведет к интенсивному развитию всех сторон речи (звуковая культура, словарный запас, грамматический строй), а также ее форм и функций. [25, с. 91]

Ребенок данного периода чаще всего уже овладевший категорией падежа, склонением существительных, времени глагола и способами глагольного словоизменения.

Из числа первых детьми усваиваются категории существительного, числа и падежей, позже - категория рода (2,5-3 года). Формы повелительного наклонения тоже усвоены в данном периоде младшего дошкольного возраста. В два года дети, чаще всего, уже не ошибаются в форме падежа существительного, усвоена категория лица, времени. [1]

К трем годам ребенок обладает уже вполне развитой речью. Появляются и развиваются важные речевые функции – коммуникативная и познавательная. Касательно того, что взрослый сообщает ребенку, отвечая на его вопросы, интенсивно пополняется словарный запас: глаголами, свойствами, обобщающими словами и так далее. В три года нормально развитый ребенок употребляет до 500 слов.

Дети младшего дошкольного возраста получают картину окружающего мира через речь. Она влияет на ощущения и восприятие, помимо того, структурирует мышление, развивает память.

Благодаря развитию речи, ребенок научается таким мыслительным операциям как сравнение, анализ и синтез.

Совершая действие, ребенок одновременно говорит – вид словесной регуляции. Речью идет объяснение происходящего. Благодаря такой «объяснительной речи» происходит осмысление совершенных или происходящих событий. [20, с. 116]

Важной способностью в речи младшего дошкольника является составление предложений «из личного опыта». Благодаря воображению, образному мышлению и представлению, ребенок может в нескольких предложениях описать произошедшие с ним события, поделиться впечатлениями. Это говорит об осознанности своего опыта и наличии образов и представлений.

На первый план переходит словообразование и словоизменение (ведь до этого запас словаря пополнялся только новыми словами). Ребенок научается придумывать новые формы уже имеющимся словам в его словаре. Это начало периода словотворчества, который очень важен для речевого развития, так как он свидетельствует о языковой способности.

К четырем годам, при благоприятных условиях воспитания, происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение, становление интонационной структуры речи, просьбы, восклицания, умение передать интонацию вопроса). Накапливается некоторый запас слов, который содержит все части речи. [2].

Преобладают в словаре ребенка глаголы и имена существительные, обозначающие объекты и предметы окружения. Происходит овладение грамматическими формами: множественное число, рост падежей, настоящее и прошедшее время глагола, повелительное наклонение, а также уменьшительно-ласкательные суффиксы. Предложения осложняются: состоят из главных и придаточных частей. В речи образуются причинные, условные, целевые и др. связи, которые выражаются через союзы. Предложения становятся связными высказываниями повествовательного или же описательного типа.

В этом возрасте младшие дошкольники могут не произносить (или неверно произносить) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки. Требуется совершенствование с интонационной стороны речи, развитие артикуляционного аппарата и развитие элементов звуковой культуры - дикции, силы голоса.

В четыре года речь еще носит ситуативный характер, происходит экспрессивно. Несмотря на то, что ребенок может пользоваться формой диалога, он зачастую «уходит» от содержания вопроса, отвлекается.

К концу младшего дошкольного возраста у ребенка улучшается произношение, речь понятнее и четче. Дети знают и могут назвать предметы, которые их окружают в повседневной жизни. В речи появляется больше наречий, предлогов и прилагательных.

Всё еще преобладают простые распространённые предложения. Дети замечают неточности звучания слов у других.

В четыре года ребенок может выучить небольшой стих, пересказать сказку (при частом прослушивании – наизусть, даже, если не понимает смысла).

Ш. Бюлер, на фоне исследования речи детей, приводит такие данные о словарном запасе младшего дошкольника: максимальный словарный запас в 3-4 года – 2346 слов, минимальный – 598.

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте ребенок имеет уже вполне развитую речь. Научается самостоятельно строить предложение, появляется словотворчество и монологическая речь, овладение нормами родного языка, происходит интенсивный рост словарного запаса различными частями речи.

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

В ходе проведения исследования по «Основные понятия речи у детей младшего дошкольного возраста» было выявлено:

1.1. Дано определение речи, его важность в развитии, основные функции, виды речи.

Речь – важный компонент психического развития человека, средство общения между людьми. Поскольку речь связана с мыслительной деятельностью, постепенно овладевая ею, ребенок учится понимать речь окружающих и логично, связно выражать свои мысли.

Рубенштейн, выделив две основные функции речи (сигнификативную и коммуникативную), подчеркивал, что речь – это средство общения и форма существования сознания, мысли.

Были выделены основные виды речи: устная и письменная, а также внешняя, внутренняя и кинетическая. Речь включает в себя такие стороны как: прагматика, синтаксис, морфология, семантика, восприятие речи.

1.2. Младший дошкольный возраст - период интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности.

Главной особенностью младшего дошкольного возраста можно выделить ведущий вид деятельности – это сюжетно-ролевая игра. Игра имеет несколько форм и в большой степени влияет на развитие ребенка данного возраста. Именно через игру ребенок удовлетворяет свою потребность войти в «мир взрослых».

Любой вид деятельности, которым занимается ребенок, несет моделирующий характер. Ребенок копирует модель поведения взрослого, отражая ее через игру, копирует отношение к вещам, людям.

Главным итогом развития всех видов деятельности выступает формирование произвольного поведения.

Главное новообразование - новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений

1.3. В младшем дошкольном возрасте начинается новый этап освоения речи. Речь внедряется во все виды деятельности, включая познавательную. Происходит интенсивное развитие всех сторон речи (звуковая культура, словарный запас, грамматический строй), а также ее форм и функций. В три года нормально развитый ребенок употребляет до 500 слов.

В этом возрасте младшие дошкольники могут не произносить (или неверно произносить) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки.

Благодаря речи происходит осмысление происходящих или уже совершенных событий, отмечает Д.Б. Эльконина.

Младший дошкольник к концу данного периода имеет вполне четкую, развитую речь. Оперирует различными частями речи, имеет достаточно большой словарный запас, чтобы вести диалог на повседневные темы, способен поделиться пережитыми событиями словесно.

2. АУТИЗМ КАК ПРОБЛЕМА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

2.1. Психологические особенности детей с ранним детским аутизмом

Термин «аутизм» впервые был введён Э. Блейлером – немецким психиатром. Сам термин представлял собой отгороженность от реального мира, направление «в себя». [26, с. 5]

Однозначного ответа на вопрос «что такое аутизм» нет. Его характеризуют как отклонение в психическом развитии личности, главное проявление - нарушение взаимодействия с внешним миром и трудности в создании эмоциональных контактов с людьми (стремление избегать их), замкнутость в своем собственном мире.

Ранний детский аутизм (далее РДА) – это аутизм, возникающий у детей раннего возраста. Особое отклонение психического развития, со стойкими нарушениями коммуникативного поведения.

Первым, кто описал синдром РДА, был Лео Каннер (1943). [23, с.185, 323-324, 446]. Характерными признаками РДА Каннер выделил: замыкание в себе, игнорирование внешнего мира и отвержение происходящего. Он рассматривал аутистические проявления как некую форму психологической защиты.

В России первым описал РДА С.С. Мнухин.

В современной науке большее распространение получает биогенетический подход, он рассматривает аутизм как биологически обусловленное и хроническое нарушение развития, проявляющееся в первые годы жизни ребенка.

Аутизм, в первую очередь, связан с нарушением эмоциональной связи с окружающим миром. Ребенок не замечает людей вокруг, не откликается на вопросы, ничего не просит и не спрашивает. Не смотрит в глаза, зачастую даже близким людям. При настойчивых попытках вовлечь аутичного ребенка в какое-либо взаимодействие нередко возникают тревога и напряженность. [8, с. 33-35]

Примечательно, что в соотношении по различным данным, от 1,4:1 до 4,8:1, ранний детский аутизм чаще у мальчиков, чем у девочек. [10, с. 153]

Первые гипотезы о причинах РДА выдвигались Л. Каннером. В своих ранних работах он подчеркивал значимость факторов: эмоциональная холодность, твердость, жестокость родителей, негативно сказывается на процессе взаимодействия с ребенком, а также высокий социальный статус родителей детей с аутизмом [Kanner, 1943]. Позже Каннер отказался от своего предположения.

Позже, зарубежные и отечественные психиатры в своих исследований выявили, что РДА может быть обусловлен биологическими факторами, где особая роль отводится генетическим факторам. Психиатры из Америки использовали близнецовый и семейный методы исследования при изученни причин РДА. Они выяснили, что у детей от общих родителей РДА встречается в 60-100 раз чаще, чем в целом. Вероятность у одного из монозиготных близнецов аутизма 90%, если другой им болеет. [Smalleyetal., 1988].

Современные диагностические международные системы МКБ-10, DSM-IV выделяют значимость лежащих в основе РДА биологических нарушений:

· генетические факторы

· органическое поражение центральной нервной системы.

КТ-исследования детей с РДА показали морфологические изменения мозжечка, гипоплазию червя мозжечка и ствола мозга [Campbell, Schay, 1995]. Также у пациентов с РДА при помощи позитронно-эмиссионной томографии и магнитно-резонансной томографии было выявлено снижение уровня метаболизма глюкозы в области передней и задней поясных извилин, относящихся к лимбической системе [Haznedar et al., 2000].

Наиболее распространенной на данный момент считается гипотеза о генетической природе раннего детского аутизма. Международный консорциум по молекулярному и генетическому изучению аутизма обследовавший 150 пар братьев и сестер, больных аутизмом, считают, что на человеческих хромосомах 2 и 17 есть участки, порождающие склонность к аутизму. Исследователям удалось удостоверить предположение о том, что хромосомы 7 и 16 тоже имеют подобные зоны. Исследование семей, в которых двое и более детей страдают аутизмом, склоняет медиков думать, что имеется некоторое генетическое основание заболевания.

Эксперты из Центра аутизма Университета штата Вашингтон проводили серию исследований активности мозга детей с аутизмом в обстановках, связанных с переживанием разных эмоций. Группе детей дошкольного возраста с аутизмом показывались фотографии, изображающие разнообразные степени страха или нейтральные эмоции. Перед этим дошкольникам надевали специальные шапочки с десятками датчиков, фиксирующих информацию об активности их головного мозга. Контрольные группы были основаны из числа здоровых и детей с умственной отсталостью. В обеих контрольных группах дети различно реагировали на показываемые им фотографии, тем не менее, для всех были характерны изменения активности мозга при перемене фотографий. Вместе с тем активность мозга детей с аутизмом в таких же условиях не изменялась. Итоги проведенного исследования наглядно показали, что при аутизме оказываются задетыми базовые механизмы функционирования мозга.

В это же время исследовалась структура мозга тех же детей. Использовался новый метод фотонного спектроскопического сканирования, разработанного в университете. Он дает возможность получать данные о структуре отдельных участков мозга и об их химическом составе. Выяснилось, что у детей с аутизмом размеры мозжечковой миндалины, которая участвует в обработке эмоциональной информации, заметно больше, чем у здоровых или детей с умственной отсталостью. Средний показатель мозга у детей с аутизма на 10 процентов больше «нормы». Кроме того, были найдены серьезные изменения в химическом составе мозга у детей с аутизмом.

Одной из причин аутизма ученные также рассматривают конфликт между родительскими генами. [6, с. 112]. Определенные факторы говорят о том, что смещение активности генов в сторону «отца» может приводить к аутизму. Что примечательно, самки млекопитающих, могут неким образом «отключить» в своих яйцеклетках те гены, которые выгодны эмбриону, но не выгодны самой самке. Самцы же, наоборот, «отключают» выгодные самке, но невыгодные эмбриону. [16]

Еще одной из предположительных причин появления аутизма можно выделить недостаточное количество белка Cdk5 (от англ. Cyclin-dependentkinase, циклин-зависимой киназы). Он участвует в регуляции клеточных процессах, помогает развиться синапсам, связывающим нейроны и лежащим в основе способности человека изучать и запоминать материал. Синапсы являются сложными структурами, состоящими из рецепторов, ионных каналов и других белковых комплексов. Все они сообщаются друг с другом для получения и отсылки сигналов. Неправильное их формировани приводит к задержке умственного развития, мутациям в генах. Этот дефект как раз связан с возникновением аутизма. По мнению многих экспертов, Cdk5 способствует образованию синапсов, играет важную роль в формировании нейронов и правильном мозговом развитии. [15]

Многочисленные исследования показали, что существует несколько причин возникновения и развития аутизмам [13, с. 18]:

· Биологические факторы (врожденные)

· Недоразвитие каких-либо долей мозга и гиперразвитие других его областей

· Хромосомные аномалии и нарушение обмена

Большинство исследований склоняются к тому, что гены могут предрасполагать к аутизму, а фактор окружающей среды влияет на его проявление.

Разнообразие клинических проявлений аутизма создает определенные сложности в его классификации, в выделении ведущего симптомокомплекса. В отечественной и зарубежной психиатрии описываются различные формы аутистических синдромов у детей, однако до сих пор не существует единого подхода к классификации раннего детского аутизма

Интересна классификация О. С. Никольской, Е. Р. Баенской и М. М. Либлинг, она учитывает степень тяжести проявлений аутизма и ведущего патопсихологического синдрома. Четыре группы, выделенные авторами:

1. Аутизм первой группы самый сильный по глубине: полная отрешенность от окружающего мира. Дети не владеют формами контакта и вообще не нуждаются в нем. Наблюдается нарушение активности, у таких детей беспокойный и тревожный сон. Почти полное отсутствие самообслуживания, поэму такие дети нуждаются в непрекращающемся уходе. Прогноз у такой группы детей наихудший, ведущий патопсихологический синдром – отрешенность от внешней среды.

2. У детей этой группы поведение более целенаправленно. Самопроизвольно у них проявляются простейшие стереотипные реакции. При правильно и длительной коррекции дети научаются элементарной заботе о себе и поддаются простому обучению. Прогноз у этой группы детей лучше, чем у первой.

3. Третья группа детей имеет большую производительность. Имеются более сложные формы аффективной защиты. Речь развивается с более высоким уровнем. При правильной и своевременной коррекции способны обучаться в специальных учреждениях.

4. У четвертой группы менее выражен аутистичный барьер. На первом плане неврозопдобные расстройства, которые проявляются в робости, пугливости, тормозимости при контактах. Основной патопсихологический синдром – повышенная ранимость. Речь менее стереотипна. Дети способны позаботиться о себе. При правильной и своевременной коррекции могут обучаться в общеобразовательных учреждениях.

Характеристика:

По МКБ-10 РДА проявляется на третьем году жизни. Основные области, в которых наблюдаются функциональные нарушения: 1. Коммуникативное поведение. 2. Социальное взаимодействие. 3. Мотивационная сфера.

Поведение ребенка характеризуется стереотипностью, повторяемостью, помимо этого, присутствуют различные поведенческие нарушения: приступы агрессии, ярости, самоповреждения.

Помимо распространенных особенностей, могут проявляться такие:

- достаточно большие различия в уровне интеллектуального развития

- особенности развития сенсорной сферы

- характерные нарушения речи

- нарушение моторного развития

- выраженные страхи (в частности в непривычной обстановке)

Таким образом, РДА – это нарушение взаимодействия с внешним миром и трудности в создании эмоциональных контактов с людьми. Аутизм имеет ряд особенностей в проявлении, а также классифицируется по четырем степеням тяжести.

2.2. Речевые особенности у младших дошкольников с аутизмом

Наблюдениями отечественных и зарубежных ученых (К.С. Лебединская, С.С. Морозова, Д.И. Шульженко и др.) было выявлено, что дети с аутизмом достигают разных уровней владения речью. Некоторые овладевают речью, письмом, чтением хорошо, но остаются сложности в установлении контакта с другими людьми. Другие обладают не такими хорошо развитыми навыками и речевыми умениями. Из них есть дети, которые характеризуются сильной замкнутостью, полным отсутствием речи, ограниченностью во взаимодействии с окружающим миром, а их поведение, как говорилось выше, характеризуется стереотипностью.

Изучением речевого развития детей с РДА занимались такие ученые как О.С.Никольская, С. С Морозова A.A. Леонтьев, Ю. Эрц.

На основе исследований многих ученных, можно сделать вывод, что умение мыслить и завязывать отношения говорят о сформированности коммуникативной речи, понимании чувств и эмоциональных сигналов другого человека, умение делать умозаключения. Связи между этими функциями обеспечиваются эмоциями, если такие связи не сформировываются в раннем возрасте, это может привести к ряду последствий: проблемы с осмысленным использованием различных слов и др.

Становление психического развития проходит в первые годы жизни ребенка через взаимодействие со взрослыми, которые окружают его. Эмоциональное взаимодействие появляется в обстановке общего решения проблем, при взаимном обмене эмоциональными сигналами и жестами, функциональном использовании понятий. У детей с аутизмом в этой сфере наблюдаются значительное количество проявлений стереотипии в поведении, задержка в психическом и речевом развитии. Детям с аутизмом, для дальнейшей успешной реабилитации, развития речи, необходимо пройти все стадии эмоционального развития, характерные для онтогенеза. [24]

Отклонения от нормального онтогенеза можно наблюдать уже в младенчестве. Для раннего развития при аутизме характерны следующие особенности речи: плач плохо интерпретируется, гуление необычное (больше похож на крик или визг) или ограниченное, отсутствие звуковой имитации.

До 2-2,5 лет может проявляться постепенное пополнение активного словаря ребенка за счет слов, которые произносятся окружающими, или в речи ребенка всплывают строчки из услышанных песен и стихов. Все эти слова или небольшие фразы не направлены на общение окружающими людьми. При переходе к активному периоду овладения речью дети начинают терять и этот небольшой словарный запас. По итогу, к трем годам у дошкольника остаются только ограниченные непроизвольные вокализации (2—3 звука), крики, исчезает «бормотание», в котором можно было различить части слов. [17]

Именно в начале младшего дошкольного периода особо четко виднеются речевые расстройства (3 года).

Главной отличительной чертой по сравнению с нормально развивающимися детьми – повтор одних и тех же фраз (отсроченные или непосредственные эхолалии), неспособность строить собственные высказывания.

Личные местоимения произносятся так же, как слышатся. В раннем дошкольном возрасте, зачастую, отсутствуют такие ответы как «да» или «нет», когда как нормально развивающийся ребенок в этом возрасте строит односложные предложения. В речи детей с РДА нередки перестановки звуков, неправильное употребление предложных конструкций.

Возможности понимания речи тоже имеют особенности у детей с РДА. Ещё в год ребенок зачастую воспринимает речь как шум, соответственно и внимание уделяется речи говорящего такое же, как на что-то просто издающее звуки. В этом же возрасте здоровые дети любят слушать, как с ними разговаривают. Т.е. довольно долгое время ребенок не может выполнить простые конструкции, или, к примеру, не реагирует на свое имя.

Интонационная сторона имеет особенности. Дети с РДА зачастую с трудом контролируют громкость голоса, их речь воспринимается как «механическая», «скучная», «деревянная». Нарушена темпо-ритмическая сторона речи. [7]

Не беря во внимание уровень развития речи, при РДА, в первую очередь, тяжело дается возможность использования речи для общения.

Фразовая речь появляется обычно значительно позднее, чем у нормально развивающихся детей того же возраста, но носит она характер отраженной речи окружающих ребенка взрослых. Иногда (к концу данного периода) отмечаются попытки у детей строить фразы из нескольких слов.

Понимание обращенной речи ограничено. В течение долгого времени дети не могут исполнять простые указания, не отзываются на собственное имя. [3]

Также, детский аутизм проявляется в невербальной коммуникации.

В раннем детском возрасте, отсутствие гуления и ограниченная возможность глазного контакта, что характерно для детей с РДА, может сказаться на развитии целого ряда психических функций.

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская и М.М. Либлинг склонны считать, что особенности развития речи, в частности, связаны у детей с РДА с нарушенной возможностью активного взаимодействовия с окружающими. Поскольку, при проблемном развитии целенаправленной речи с коммуникативным характером, может проявляться увлеченность отдельными речевыми формами, коверканьем слов, пение, рифмование, игры со звуками. Зачастую у детей отсутствует возможность обратиться с просьбой к другому человеку, выразить нужду, но он может повторять интересные для него по произношению или звучанию слова.

· Прагматическая сторона речи у детей с РДА зачастую страдает, выражаясь в излишне формальном или конкретном наборе слов, редкие использования междометий для заполнения пауз (речевых), неумения поправлять и уточнять свои высказывания, соотносить с реакцией собеседника и т.д.

· Синтаксис проявляется в склонности использовать более простые грамматические конструкции, т.к дети с РДА могут испытывать проблемы с пониманием предложений.

· Морфологическая сторона речи, по исследованиям, у говорящих детей с аутизмом не показывала значительных особенностей или нарушений по сравнению с нормально развивающимися детьми.

· Семантическая сторона речи у детей с РДА может выражаться в затрудненном понимании слов и связи их с реальными объектами. [4]

Уже в младшем дошкольном возрасте обнаруживается ряд трудностей невербальной коммуникации, такие как: мимическая экспрессия, движения тела, жестикуляция. Ребенок часто не может пользоваться указательным жестом, а просто берет за руку взрослого и ведет к объекту, подойдя к месту его обычного расположения, ждет, когда предмет ему дадут. [27]

Из особенностей речи детей с аутизмом можно выделить погруженность в оральные аутостимуляции: кулаки ребенок держит во рту, все облизывает, зачастую кусает себя или окружающих (при переживании эмоций, как негативных, так и позитивных), не различая их и неодушевленные предметы. Нарушены виды произвольных движений, поэтому есть трудности в обучении его бытовым навыкам. Если все же после лепета появляются первые слова, они не связаны с ближайшим окружением. Например, слово «папа» не является реакцией на приближение отца к ребенку.

В тяжелых случаях проявления аутизма выявить артикуляторную апраксию (отсутствие речи) в младшем дошкольном возрасте зачастую могут и сами родители по ряду некоторых признаков. Такие дети отличаются глубокими аффективными расстройствами, они не испытывают потребности в общении с окружающими. В некоторых тяжелых случаях, дети неспособны произнести не только слова, но и отдельные звуки. При выполнении движений органов артикуляционного аппарата (язык, губы и др), ему не удается найти нужную позицию. Это связано с тем, что имеются морфологические и биохимические изменения, лежащие в основе дисфункций мозга при аутизме. Также имеется связь речевых нарушений с патологией в определенных структурах мозга. [17]

В тех случаях, когда речь отсутствует, невербальные способы общения не употребляются в роли средства компенсации. В наборе коммуникативных средств детей с аутизмом нет указательных жестов. Мимика детей маловыразительна, характерен взгляд мимо или «сквозь» собеседника.

Некоторые всю жизнь так и не начинают говорить, однако, даже при более-менее развитой речи она остается аномальной.

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей с РДА четко видны особенности речи, а также искажение специфических поведенческих моделей поведения, которые свойственны детям с нормальным развитием.

Большинство трудностей с освоением речи возникает на фоне специфичных ребенку с РДА особенностей аутизма: трудности во взаимоотношении и общении с окружающими людьми, что является очень важным для развития коммуникативной речи.

Из особенностей речевого развития детей с РДА можно выделить:

· повтор одних и тех же фраз (эхолалии)

· речь не направлена на общение

· неправильное употребление речевых конструкций

· перестановки звуков

· бедный (в тяжелых формах отсутствующий) словарный запас

· личные местоимения неправильно произносятся

· первые слова зачастую не связаны с названным объектом

· отсутствие «Я» в речи

· спонтанность высказываний

Могут наблюдаться нарушения семантики, просодики, лексики, прагматики, синтаксиса, морфологии.

Однако, не все выделенные особенности наблюдаются у одного ребенка.

Невербальная речь также имеет особенности: например, отсутствует указательный жест, нарушены виды произвольных движений.

В тяжелых случаях проявляется артикуляторная апраксия, т.е. отсутствие речи. При выполнении движений артикуляционного аппарата ребенку не удается найти нужную позицию.

2.3. Методы и методики исследования речевой деятельности младших дошкольников с аутизмом

Исходя из рекомендаций специалистов в области изучения РДА, важное в диагностике расстройства - сбор максимального количества информации о ребенке (с разных источников: учителя, родители и родственники), необходимо понять поведение ребенка в различных ситуациях. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, проанализировав полученную информацию, определить какие сенсорные каналы предпочитает ребенок в повседневной жизни. [19]

Для исследования особенностей речи детей с РДА в специальной психологии используют различные методы и методики. К основным методам исследования речи относятся: эксперимент, наблюдение, беседа. Эксперимент – это специально созданные условия, в которых проводится изучение или выявление необходимых особенностей. Условия определяются необходимым результатом.

Эксперимент может быть: лабораторный, естественный, формирующий. В работе с младшими дошкольниками лучшим для использования считается естественный: сохранность условий, привычных для ребенка.

Наблюдение – это целенаправленный процесс восприятия и фиксации психологических (или др.) особенностей исследуемого. Наблюдение позволяет фиксировать естественные проявления в поведении.

Наблюдение предполагает соблюдение условий: во-первых, исследуемый не знает, что он объект исследования, наблюдение проводится систематически, позиция исследователя правильная.

Беседа – может быть включена в эксперимент, либо же как самостоятельный метод в обследовании. В беседе важно вызвать интерес ребенка к разговору, не стоит касаться тем, которые неприятны ребенку.

Большого внимания в исследовании речи детей с РДА, на наш взгляд, заслушивает обследование понимания речи и её коммуникативное использование.

Также немаловажным методом исследования речи у детей с РДА является анализ, который может включать в себя анализирование истории болезни, анализ поведения ребенка в целом.

1. Обследование импрессивной речи (понимание) [14].

включает в себя задания на:

· понимание названий предметов;

· понимание названий действий;

· понимание названий качеств предметов, понятий, выражающих пространственные отношения и т.п.).

Если у ребенка есть собственная речь, то она обследуется одновременно с пониманием.

Процесс:

Обследование проходит в спонтанной ситуации. Путем наблюдения или беседы (с родителями) выявляется, что ребенок любит, что для него значимо.

Значимый объект или действие (к примеру, качели) находится вне поля зрения ребенка, произносятся фразы, содержащие этот объект («Пойдем на качели?» и т.д.). В зависимости от дальнейшей реакции ребенка предполагается, понял ли он высказывание или его часть.

Основные условия обследования: объекты должны быть в наличии, для достоверного результата проверка на понимание таких слов производится 3-5 раз, чтобы получить достоверный результат.

После проверяется, может ли ребенок выполнить словесные инструкции:

· В контексте происходящего (к примеру, с игрушкой, которая у ребенка в данный момент в руках, т.е. он занят деятельностью связанную с этим предметом).

· Вне контекста (просьба не связанная с тем, чем ребенок сейчас занят: «дай карандаш», «подойди сюда» и т.д).

Инструкции предоставляются в разных контекстах и ситуациях.

2. Обследование экспрессивной речи (собственная) [14].

Наблюдение происходит за спонтанным поведением ребенка. Фиксация вокализаций и внегортанных звукообразований (т.е. без участия голосовых связок), наличий спонтанных подражаний звукам, высказываниям, словам, фиксация эхолалий.

Обращается внимание на то, как ребенок выражает просьбы, или отказывается от чего-то. Отмечаются собственные спонтанные высказывания ребенка, даже если они не имеют коммуникативной направленности, для получения представления о произносительной стороне, связи с действиями и т.д.

Изучается способность к вербальному подражанию, сформированности навыков названия действий, предметов и т.п.

Подробно исследуется произносительная сторона речи (качество произнесения звуков, громкость, интонации и т.д), коммуникативные навыки, структура речи, состав лексический. Обследуются одновременно с диагностикой понимания речи.

Результаты обследования анализируются, после составляется программа по формированию речевых навыков.

Применение альтернативных методов коммуникации, пользование невербальной речью (т.е. жесты, мимика, позы, движения) – ведущее условие акта коммуникации у детей с РДА.

Диагностика уровня речевого развития детей с ранним детским аутизмом, включается такие методики как: «Определи эмоции» (Г.Н. Аквилева, З.А. Клепинина, в модификации В.М. Минаева), проективная методика «Умение пользоваться жестами» (С.С. Морозова).

Данные методики адаптируются под индивидуальные особенности детей с РДА, учитывается, что многие дети не пользуются вербальной речью.

Основные диагностические критерии: ритм и характер движений, поза, мимика, зрительный физический контакт, речь, эмоциональные реакции, игры.

По результатам исследования определяется испытывал ли ребенок потребность в зрительном контакте. Количество эхолалий, стереотипий (речевых), стереотипных манипуляций.

1. Методика «Определи эмоции» (В.М. Минаева)

Проводится с целью выявления понимания детьми эмоциональных состояний по мимике.

Экспериментатор предлагает ребенку карточки с графическим изображением эмоций (грусть, страх, радость, злость и т.д.). Карточки показываются ребенку, а затем экспериментатор спрашивает, какое лицо изображено на картинке и просит повторить его.

В результате выявляется понимает ли ребенок эти эмоции, распознает ли их.

2. Методика «Умение пользоваться жестами» (С.С. Морозова)

Проводится с целью выявления возможности и умения пользоваться невербальными способами общения. Основной критерий – понимание жестовой инструкции: «Покажи», «Возьми», «Дай».

Экспериментатор должен положить на стол предмет, и привлекать внимание ребенка (звать по имени или просьбой «посмотри на меня», дальше экспериментатор дает инструкцию, которая сопровождается жестом – «Дай карандаш». После берется другой предмет и выполняются те же действия, только без сопровождения речью.

В результаты выявляется, идет ли ребенок на контакт, понимает ли инструкции, проявляет ли интерес к пониманию невербальной речи. Фиксируется выразительность мимики, присутствие или отсутствие или проявления яркий эмоций, визуальный контакт

Таким образом, для исследования речи используются различные методы и методики. Методы включают в себя такие как: анализ, наблюдение, беседа, эксперимент.

Методики исследования в основном направлены на обследование у детей разных сторон речи. В первую очередь это вербальная и невербальная речь. Исследуется понимание речи, собственная речь, понимание эмоций по невербальной речи, умение пользоваться невербальной речью.

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

В ходе проведения исследования по «Аутизм как проблема в специальной психологии» было выявлено:

2.1. Было дано определение РДА и выявлены основные проявления:

Главное проявление - нарушение взаимодействия с внешним миром и склонность избегать эмоциональные контакты с окружающими, а также:

· отсутствие взгляда в глаза

· негативная реакция на прикосновения

· предпочтение одиночества

· отсутствие интереса к окружающим

· непредсказуемость

· при вовлечении во взаимодействие возникает тревога и напряженность

· особенности речи (эхолалии, неправильное употребление речевых конструкций, перестановка звуков и т.д.)

· в тяжелых случаях полное отсутствие речи

2.2. Были выделены особенности речи у младших дошкольников с РДА.

Выделяются такие особенности речи у младших дошкольников с ранним детским аутизмом как: эхолалии (повтор одних и тех же фраз), бедный словарный запас, спонтанность высказываний, ненаправленность речи на общение, отсутствие взаимосвязи слова и объекта, может быть затруднено понимание речи извне, отсутствие «я» в речи, неправильное употребление речевых конструкций. В некоторых случаях наблюдается полное отсутствие речи (артикуляторная апраксия: не удается найти нужную позицию при движении артикуляционного аппарата).

Касаемо невербальной речи имеются затруднения в использовании или полное отсутствие жестов, мимики, произвольных движений.

2.3. Были изучены методы и методики исследования особенностей речи при РДА.

Для исследования речи используются различные методы и методики. Методы включают в себя такие как: анализ, наблюдение, беседа. В некоторых случаях эксперимент, однако, предпочтительнее считается наблюдение в естественных для ребенка условиях.

Методики исследования направлены на обследование у детей разных сторон речи. В первую очередь это вербальная и невербальная речь.

Обследуется понимание речи ребенком через методику направленную на понимание предметов, действий, качеств предметов, понятий и т.д.

Обследование собственной (экспрессивной) речи происходит с использованием метода наблюдения, где фиксируется спонтанное поведение ребенка: внегортанные звукообразования, спонтанные эхолалии, высказывания, подражания звукам и т.д.

Альтернативные методы включают в себя исследование понимания ребенком эмоций по невербальной речи (мимике). А так же способность ребенка самому пользоваться невербальной речью. Основные критерии – понимание жестовой конструкции: «Покажи», «Возьми», «Дай».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема аутизма широко распространена во всем мире, причем с каждым годом эта проблема увеличивается. Одним из аспектов в помощи детям с РДА является выведение особенностей речи для дальнейшей коррекционной работы.

Более полно и всестороннее описать особенности детей с РДА, в частности их речевой деятельности, к сожалению, не дает возможности объем курсовой. Тем не менее, исходя из поставленных ранее задач, мы выделили основные моменты данной темы.

Изначально были рассмотрены базовые понятия, в которые входило описание речи, её видов и функций; психологические и речевые аспекты детей младшего школьного возраста, на основе которых проводилось сравнение сверстников с РДА. Также рассматривались психологические особенности детей с РДА, основные проявления и их степени, характеристика, причины; особенности проявления речевой деятельности и методы и методики ее исследования.

В ходе данной работы была изучена литература по поставленной проблеме, проведен анализ, выявлены и сформулированы особенности речевой деятельности у младших дошкольников с РДА, тем самым, задачи были выполнены. Среди особенностей речи при РДА были выделены следующие:

· эхолалии (повтор одних и тех же фраз)

· речь не имеет направленности на общение

· перестановки звуков

· бедный (в тяжелых формах отсутствующий) словарный запас

· спонтанность высказываний

· личные местоимения неправильно произносятся

· неправильное употребление речевых конструкций

· отсутствие «Я» в речи

· слова зачастую не связаны с названным объектом

Могут наблюдаться нарушения семантики, просодики, лексики, прагматики, синтаксиса, морфологии.

Эти особенности могут быть выявлены с помощью таких методик как:

· «Определи эмоции» (В.М. Минаева)

· «Умение пользоваться жестами» (С.С. Морозова)

· «Обследование импрессивной речи» (С.С. Морозова)

· «Обследование экспрессивной речи» (С.С. Морозова)

Таким образом, цель изучить особенности речи у детей младшего дошкольного возраста с РДА была достигнута.

Гипотеза о том, что речь младших дошкольников с РДА имеет особенности относительно нормально развивающихся сверстников, оказалась достоверной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина, Т.В. Особенности грамматической структуры речи у детей с ранним детским аутизмом / Т.В. Ахутина, Н.Г. Манелис, Н.В. Меликян // Аутизм: наука и практика. По страницам журнала «Аутизм и нарушения развития» (2003-2014). С.50–61.

2. Ветрова, В.В. Ребенок учится говорить / В.В. Ветрова, Е.О. Смирнова. - М.: Знание, 2008. – 194 с.

3. Викжанович, С.Н. Характеристика системного недоразвития речи при расстройствах аутистического спектра // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social Problems, №8(52), 2015, www.sisp.nkras.ru

4. Виноградова, К.Н. Речь и коммуникация при расстройствах аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития. № 2 (47). 2015 - С.17-28.

5. Владимирова, Н. Не от мира сего? // Семья и школа. – 2003. - №9. – С.10-11.

6. Власова, Т.А. Ранний детский аутизм / Власова Т.А., Лебединский В.В., Лебединская К.С. - М.:Ротапринт, 1981. – 112 с.

7. Додзина, О.Б. Психологические характеристики речевого развития детей с аутизмом // Дефектология. – 2004. - №6. – С.44-52.

8. Каган, В.Е. Аутизм у детей. - Л.: Медицина, 1981. – 208 с.

9. Каптелова, Е.В. Изучение уровня речевого развития детей с ранним детским аутизмом. / Каптелова Е.В., Федосеева Е.С. // Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс] Режим доступа: www.scienceforum.ru/2015/994/11763 (дата обращения: 26.03.2016).

10. Ковалев, В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. М.: Медицина, 1985. – 288 с.

11. Кураев, Г.А. Возрастная психология: Курс лекций. / Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. – Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. – 146 с.

12. Маклаков, А. Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2001. – 592 с.

13. Мамайчук, И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. — СПб.: Речь, 2007. – 288 с.

14. Морозова, С.С. Развитие речи у аутичных детей в рамках поведенческой терапии. Аутизм: метод. рек. по коррекц. работе / под ред. С.А. Морозова. – М., 2002

15. Москаленко, А.А. Нарушение психического развития детей - ранний детский аутизм. // Дефектология. - 2008 - №2 - С.92.

16. Мэш, Э. Детская патопсихология. [Электронный ресурс] / Эрик Мэш, Дэвид Вольф - Режим доступа:

http://bookap.info/genpsy/kidspat/gl75.shtm

17. Нуриева, Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб. - Изд. 2-е. - М.:Теревинф, 2006. – 112 с.

18. Павлова, Л.Д. Малыш учится говорить / Л.Д. Павлова. - М.: Просвещение, 2008. – 186 с. (С.49)

19. Петелева, Е.А. Исследование способов коммуникации у детей с РДА дошкольного и младшего школьного возраста / Петелева Е.А., Филиппова Н.В. // БМИК . 2014. №5. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sposobov-kommunikatsii-u-detey-s-rda-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата обращения: 26.03.2016).

20. Психология детей дошкольного возраста / под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. - М., 1964. – 350 с.

21. Розенгард-Пупко, Г.И. Формирование речи у детей раннего возраста / Г.Л. Розенгарт-Пупко. - М.: Просвещение, 2009. – 186 с.

22. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. - СПб., 1998.

23. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Циркин С.Ю. – 2002. – 446 с.

24. Товкес, Ю.В. Особенности начального этапа формирования речи у детей с аутистическими расстройствами // Сибирский вестник специального образования № 1(13) 2014, www.sibsedu.kspu.ru

25. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

26. Феррари, П. Детский аутизм; пер. с фр. О. Власовой. - М.: РОО “Образование и здоровье”, 2006. – 127 с.

27. Хаустов, А.В. Исследование коммуникативных навыков у детей с синдромом раннего детского аутизма // Дефектология. – 2004. - №4. – С.69-74.

28. Шамилова, Н.В. Состояние импрессивной речи у дошкольников с расстройствами аутистического спектра / Шамилова Н.В., Моисеенкова Е.А. // Приоритетные научные направления: от теории к практике . 2016. №22. С.122-130

29. Щукина, Д.А. Проблема изучения речи детей с расстройствами аутистического спектра // Специальное образование . 2014. №X С.230-232.

30. ASD Data and Statistics. CDC.gov. Retrieved 5 April 2014. [Електронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

31. Newschaffer C. J., Croen L. A., Daniels J., Giarelli E., Grether J. K., Levy S. E., Mandell D. S., Miller L. A., Pinto-Martin J., Reaven J., Reynolds A. M., Rice C. E., Schendel D., Windham G. C. The epidemiology of autism spectrum disorders. (англ.) // Annual review of public health. — 2007. — Vol. 28. — P. 235–258.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)